第十五课 戊戌变法

图片预览

文档简介

第15课 戊戌变法教学一体案

一.高考考什么---课程标准要求

(1)了解戊戌变法产生的历史根源。

(2)简述康有为、梁启超等维新派人物的政治主张和百日维新的主要内容,分析其特点。

(3)知道戊戌变法失败的基本史实,探讨中国近代化道路的曲折性。

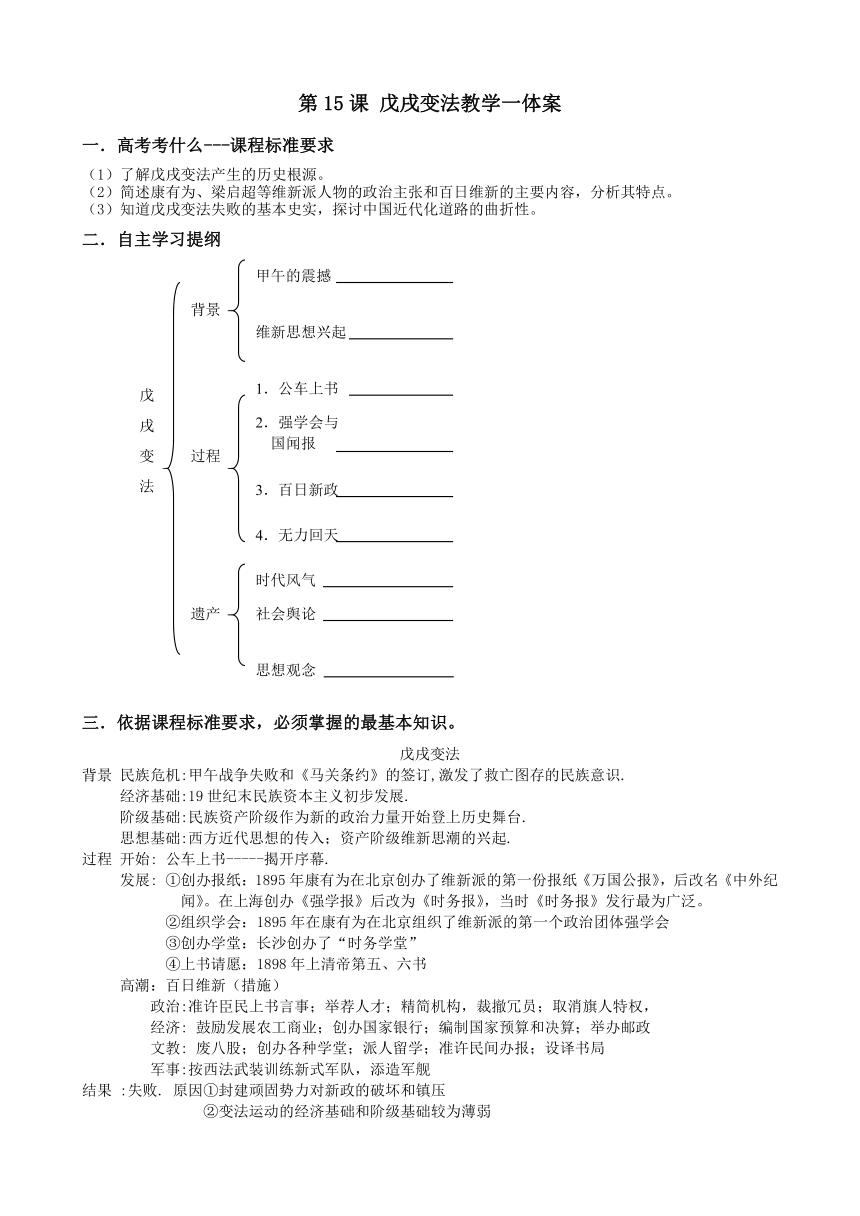

二.自主学习提纲

三.依据课程标准要求,必须掌握的最基本知识。

戊戌变法

背景 民族危机:甲午战争失败和《马关条约》的签订,激发了救亡图存的民族意识.

经济基础:19世纪末民族资本主义初步发展.

阶级基础:民族资产阶级作为新的政治力量开始登上历史舞台.

思想基础:西方近代思想的传入;资产阶级维新思潮的兴起.

过程 开始: 公车上书-----揭开序幕.

发展: ①创办报纸:1895年康有为在北京创办了维新派的第一份报纸《万国公报》,后改名《中外纪闻》。在上海创办《强学报》后改为《时务报》,当时《时务报》发行最为广泛。

②组织学会:1895年在康有为在北京组织了维新派的第一个政治团体强学会

③创办学堂:长沙创办了“时务学堂”

④上书请愿:1898年上清帝第五、六书

高潮:百日维新(措施)

政治:准许臣民上书言事;举荐人才;精简机构,裁撤冗员;取消旗人特权,

经济: 鼓励发展农工商业;创办国家银行;编制国家预算和决算;举办邮政

文教: 废八股;创办各种学堂;派人留学;准许民间办报;设译书局

军事:按西法武装训练新式军队,添造军舰

结果 :失败. 原因①封建顽固势力对新政的破坏和镇压

②变法运动的经济基础和阶级基础较为薄弱

③改革没有触动封建土地所有制, 使改革缺乏广泛的群众基础

④执行新政的地方官员阳奉阴违,新政无法落实;变法采用“和平”“合法”的手段和自上而下的方式; 对帝国主义的幻想

⑤国际环境:19世纪主要资本主义国家向帝国主义阶段过渡加紧侵略中国

影响: 积极 ①是一场救亡图存的爱国政治运动:挽救民族危亡﹑发展资本主义的主张,符合历史发展的趋势

②是一次思想解放运动:在社会上起了思想启蒙的作用,有利于资产阶级思想文化的传播

性质:是一次自上而下的资产阶级性质的改良运动

教训:在半殖民地半封建社会中国,改良主义道路走不通,中国近代化的进程漫长而又坎坷

四.课中及课后习题答案

联系康有为的变法思想,想一想,他的这段话说明了什么?

(1)其目的是利用古代圣贤、经典著作的影响力宣传西方资产阶级社会政治学说,寻求救国道理;(2)在顽固派旧势力还很强大,封建传统观念在许多人的思想中还根深蒂固的情况下,借用儒家学说和孔子的偶像低外进行宣传可以减少阻力和压力,在当时不失为一种可行的斗争策略;(3)康有为的维新活动一开始就抱住孔子的理论权威和皇帝的政治权威,也表明他所代表的中国民族资产阶级的软弱。

2、尝试理解这段话的意思。

大意是:物竟天择、适者生存是无法抗拒的社会变化规律。棉队恶劣的生存环境,“任天为治”、无所作为的态度是不足取的。只有发愤图强、“以人持天”、“与天争胜”,才能在竞争的世界上生存发展。

3、想一想,强学会有哪些作用?

联络官员中赞同变法或主张革新的人,介绍西学,宣传维新变法,刷新了一时社会风气;但另一方面,强学会成员来源不一,逐渐出现了派系各异、主观不一的情况,内部矛盾越来越大,影响了维新变法运动的发展。

4、想一想,支持变法的都有那些人?为什么慈禧太后起初同意光绪帝变法?

(1)维新派和帝党

(2)一种说法:是光绪帝当时陈述的新政方案对她刺激不大,且面临内忧外患,她也有心革新政治、加强国力,故同意变法。

另一种说法:富有政治斗争经验的慈禧虽对光绪的夺权欲望、变法要求暴跳如雷,但她最终采取了以退为进的策略,先放手让光绪帝变法,在变法激起顽固派势力更大更普遍仇恨的时候,再下手解决。这种让权,也是慈禧被迫采取的一种权宜之计,是给光绪帝设下一个新圈套。同时也说明光绪帝收回权利是有限的。当然光绪帝毕竟从慈禧口中得到可独自办事的承诺,并有第三者为证,又不能不对慈禧产生一种约束。

5、这些问题说明什么?

说明顽固派势力的强大,且有总后台慈禧撑腰,光绪帝的权力有限,变法与反变法斗争异常激烈;也反映维新派急于求成,在变法进程上缺乏通盘考虑,应循序渐进。

6、“六君子”被杀后,时人评论“谭嗣同待死,杨深秀寻死”,你怎么看待谭、杨二人的献身精神?

二人的献身精神边县了维新志士为国家强盛不惜牺牲生命的爱国精神,这种精神也成为中华民族的巨大财富,激励着越来越多的中国人为了祖国的繁荣昌盛和中华民族的伟大复兴而奋斗。

阅读与思考:

阅读以上材料,你是否同意梁启超的解释?如果不同意,你的看法是什么?

不同意:

过快、过激的改革,超出了社会的承受力,维新派犯了激进主义的错误,他们急于求成,缺乏通盘考虑,“除旧布新”与循序渐进、抓重点、分主次、有计划、有步骤地推行改革并不矛盾。

同意:

(1)面对当时中国的内忧外患,维新派以追求完美至善的精神指定出纲领性的改革规划,但在种种现实条件的约束下归于失败。(2)不能以成败论英雄,更不能以变法的失败结局来指责变法纲领,因为纲领本就是一个高于现实的远景计划,循序渐进、抓重点、分主次等都是为现实纲领规划而采取的现实策略,不能把变法纲领的力度、强度、广度与现实策略的激进与否等而同之。

解析与探究:

根据材料分析中日两国在近代教育上的差异,并思考这种差异与两国近代化之间的联系。

差异:(1)日本明治政府实行义务教育,在全国建立起完善的大中小学教育体制,国民受教育的比例很高;(2)清政府自洋务运动以来功利性地兴办了一些专业技术教育,并没有形成真正意义上的近代教育体制;(3)维新运动期间兴建了一些新式学堂,但规模数量均严重不足,政府投入微乎其微。推行近代教育体制的时间比日本晚30年。

联系:(1)“百年大计,教育为本”,日本实现现代化的一个重要经验就是教育兴国;(2)清政府不注意发展近代教育,严重阻碍了中国的现代化进程。

自我测评:

述戊戌变法产生的历史根源。

(1)民族危机严重,特别是甲午战败造成的强烈冲击,使人们意识到救亡图存迫在眉睫;(2)中国民族资本主义的产生和发展;(3)西方近代思想的传播和早期维新思想的影响。

2、简述维新派的政治主张和百日维新的主要内容。

(1)主张:实行变法,要求学习西方资本主义政治制度;

(2)主要内容:

内 容 颁布的新法: 改革旧制: 作用 局限性

政 治方 面 允许官民上书言事; 改订律例;裁撤冗员;澄清吏治。 有利于知识分子参与政权,精简机构、提高效率 没有涉及论战中君主立宪等政治主张

经 济方 面 中央设立矿务铁路局、农工商总局,奖励农工商业的发展;兴办商会、农会等民间团体;改革财政、编制预算决算。 取消旗人由国家供养的特权,令其自谋生计。 有利于资本主义发展,有利于增加财政收入 没有触动封建土地所有制

文 化方 面 普遍社论里中小学堂,京师设立大学堂;设立译书局,翻译外国书籍;准许创立报馆、学会;奖励科学著作和发明。 改革科举制度,废除八股。 有利于西方资产阶级文化和科学的传播;在社会上起了思想启蒙的作用;有利于培养维新人才 规模数量和政府投入严重不足

军 事方 面 精练陆军,改习洋操;添置兵轮,扩建海军。 裁汰旧军。 有利于加强军队战斗力,抵御外来侵略 加强对人民的统治

3、结合史实,分析戊戌变法失败的原因。

(1)以慈禧太后为首的旧势力的反对和镇压;(2)维新派力量弱小,不掌握实际权力;(3)维新派在方针策略方面的一些失误。

补充:戊戌变法失败原因:

客观原因:封建顽固势力的镇压 ;

主观原因:是民族资产阶级的软弱性 ;

根本原因:资产阶级维新派与封建顽固势力的力量对比过于悬殊;

其它原因:缺乏反帝反封建的勇气只采取改良的办法把希望寄托于无权的皇帝身上

寄希望于袁世凯和列强,脱离群众;资本主义发展水平低,资产阶级力量弱小;帝国主义不允许中国发展资本主义。

教训: 资产阶级改良道路在半殖民地半封建社会的中国行不通。

五.同步反馈训练

(一)选择题

1.在中国近代史上《南京条约》以来最严重的不平等条约为:

A.《天津条约》 B.《北京条约》 C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

2.维新运动在19世纪末兴起的主要原因是:

民主革命思想的广泛传播 B.甲午战争的震撼

C.帝国主义支持光绪帝变法 D.中国民族资本主义的初步发展

3.19世纪末维新变法运动兴起的最主要因素是

A.民族危机加深和民族资本主义初步发展 B.民主共和观念深入人心

C.民族资产阶级登上历史舞台 D康、梁等的宣传活动

4.与维新变法运动兴起无关的是:

A.洋务运动的兴起 B.民族资本主义的发展 C.西方思想的影响 D.民族危机的加深

5.下列属早期维新思想家的是:①康有为②王韬③梁启超④郑观应⑤谭嗣同

A.①②③④⑤ B.①③⑤ C.②④ D.②④⑤

6.18世纪90年代,维新思想进一步发展,其中思想影响最大的是

A.康有为 B.梁启超 C.严复 D.谭嗣同

7.19世纪末康、梁维新派提出的救国图存思想的核心是

A.、以中国伦常名教为厚本,辅以诸国富强之术B.设议院,兴民权,实行君主立宪

C.、举政治革命,社会革命毕其功于一役D.用民主取代专制,用科学扫荡迷信

8.梁启超的维新思想的核心为:

A.倡民权 B.托古改制 C.社会进化 D.反对专制

9.19世纪末,维新变法 从一种思潮得以发展成为一种政治运动,关键是:

维新派发展资本主义的主张符合历史趋势 B.维新派争取到光绪帝的支持

C.维新派把维新变法和救亡图存结合起来 D.维新派拥有广泛的阶级基础

10.维新思想发展成为政治运动的标志是

A.公车上书 B.强学会的成立 C.《中外纪闻》创办 D.《定国是诏》颁布

11.揭开了维新变法序幕的是:

A.保国会的成立 B.公车上书 C.颁布变法法令 D.强学会成立

12.1895年,由文廷式出面在北京组织强学会,宣传“中国自强之学”,参加学会的有:①维新派②地主阶级开明人士③洋务派④传教士⑤革命派

A.①②③④ B.①②③⑤ C.②③④⑤ D.①②④⑤

13.1898年,康有为等人组织保国会,其宗旨不包括

A.保国 B.保民 C.保种 D.保教

14.改革政治体制是戊戌变法运动的主题之一,百日维新期间光绪帝发布诏令有

A.裁撤部分中央机构 B.设立议院 C.制定宪法 D.设立制度局主持新政

15、维新变法运动时期,康有为主张“我朝变法,但采鉴日本”,是指要在政治上实行

A、君主专制 B、联邦制 C、共和制 D 、君主立宪制

16.百日维新期间没有提出开国会、定宪法,是因为他们:

A.不敢触动封建制度 B.认为中国“民智未开”,难以这行立宪制度

C.认为这一政治主张不符合中国国情 D.为了减少变法的阻力

17.康梁维新派提出向西方学习的系列主张,在“百日维新”中,真正得以实施是

A.按西法编练新军 B.设制度局,为新政立法

C.进行地方官制的改革 D.撤并政府机构,裁汰冗员

18.百日维新的法令中,直接触及顽固守旧势力的是

A.改革财政,编制预算决算 B.改革科举制,废除八股

C.裁撤冗员,澄清吏治 D.精练陆军,改习洋操

20.戊戌变法中的文化教育改革的内容不包括

A.京师设立大学堂 B.设立译书局 C.奖励科学著作和发明 D.废除科举制度

21.戊戌变法失败的最主要的客观原因是

A.袁世凯出卖维新派 B.光绪帝被囚禁 C.封建顽固势力非常强大 D.帝国主义的破坏

22.下列不属于戊戌变法的历史意义的是

A.形成了一批具备新意识的近代知识分子 B.革新了中国政治制度

C.激发了人们的爱国思想和民族意识 D.起到了思想解放,开创时代新风的作用

23.戊戌变法运动最深远的历史影响在于:

A.发展了资本主义经济 B.促进了思想启蒙 C.推动了政治改革运动 D.掀起了民族民主革命

24.戊戌变法运动突出的历史功绩是

A.挽救民族危亡 B.推动政治改革 C.发展社会经济 D.促进思想解放

(二)非选择题

25.阅读下列材料

材料一 商政矿务宜筹也,不变则彼富而我贫;考工制器宜精也,不变则彼巧而我拙;火枪、舟车、电报宜兴也,不变则彼捷而我退;约章之利病,使才之优拙,兵制陈法之变化宜讲也,不变则彼协而我孤,彼坚而我脆。 ——摘自薛福成《筹洋务议·变法》

材料二 乃知其治乱之源,富强之本,不尽在船坚炮利,而在议院上下同心,教界得法;兴学校,广书院,别考课,使人尽其才……育才于学校论政于议院,君民一体,上下同心,此其体也;轮船、火枪、洋炮、水雷、铁路、电线,此其用也。 ——摘自郑观应《盛世危言·自序》

材料三 臣窃闻东西各国之强,皆以立宪法开国会之故。国会者,君与民共议一国之政治也。盖自三权鼎立之说出,以国会立法,以法官司法,以政府行政,而人主总之……人主尊为神圣,不受责任,而政府代之,故人君与千百万之国会合为一体,国安得不强? ——摘自康有为《请定立宪开国会折》

请回答:

(1)归纳材料一的基本主张,并判断其阶级属性。

①学习西方科学,实行经济、军事改革,富国强兵。②阶级属性为地主阶级洋务派

(2)材料二比材料一的思想有哪些突破?其根本要求是什么?

①由学习科技到学习先进政治制度,由经济改革到政治改革,实行君主立宪

②根本要求是发展资本主义

(3)材料三反映了维新派的哪些思想主张?如何评价?

①定宪法、开国会、实行君主立宪,三权分立。

②康有为等领导了维新变法运动,试图依靠皇帝实现其主张,由于脱离群众而失败,但是变法实践具有进步意义。

26.戊戌变法的性质是什么?维新派有哪些主张在当时是符合中国历史发展趋势的?变法为什么会失败?

(1)戊戌变法是一次自上而下的资产阶级性质的改良运动;

(2)维新派主张变法改革,挽救民族危亡,发展资本主义,变封建专制制度为资本主义君主立宪制,提倡新学,兴民权,这些在当时是符合中国历史发展趋势的。

(3)变法失败的原因:资产阶级维新派缺少反帝反封建斗争的勇气,只采取改良的办法,把希望完全寄托在没有任何实权的皇帝身上,在顽固势力进攻面前,又寄希望于袁世凯,脱离广大人民群众,所以失败了。

戊 戌 变 法

背景

甲午的震撼

维新思想兴起

过程

1.公车上书

2.强学会与

国闻报

3.百日新政

4.无力回天

遗产

时代风气

社会舆论

思想观念

戊 戌 变 法

背景

甲午的震撼

维新思想兴起

过程

1.公车上书

2.强学会与

国闻报

3.百日新政

4.无力回天

遗产

时代风气

社会舆论

思想观念

一.高考考什么---课程标准要求

(1)了解戊戌变法产生的历史根源。

(2)简述康有为、梁启超等维新派人物的政治主张和百日维新的主要内容,分析其特点。

(3)知道戊戌变法失败的基本史实,探讨中国近代化道路的曲折性。

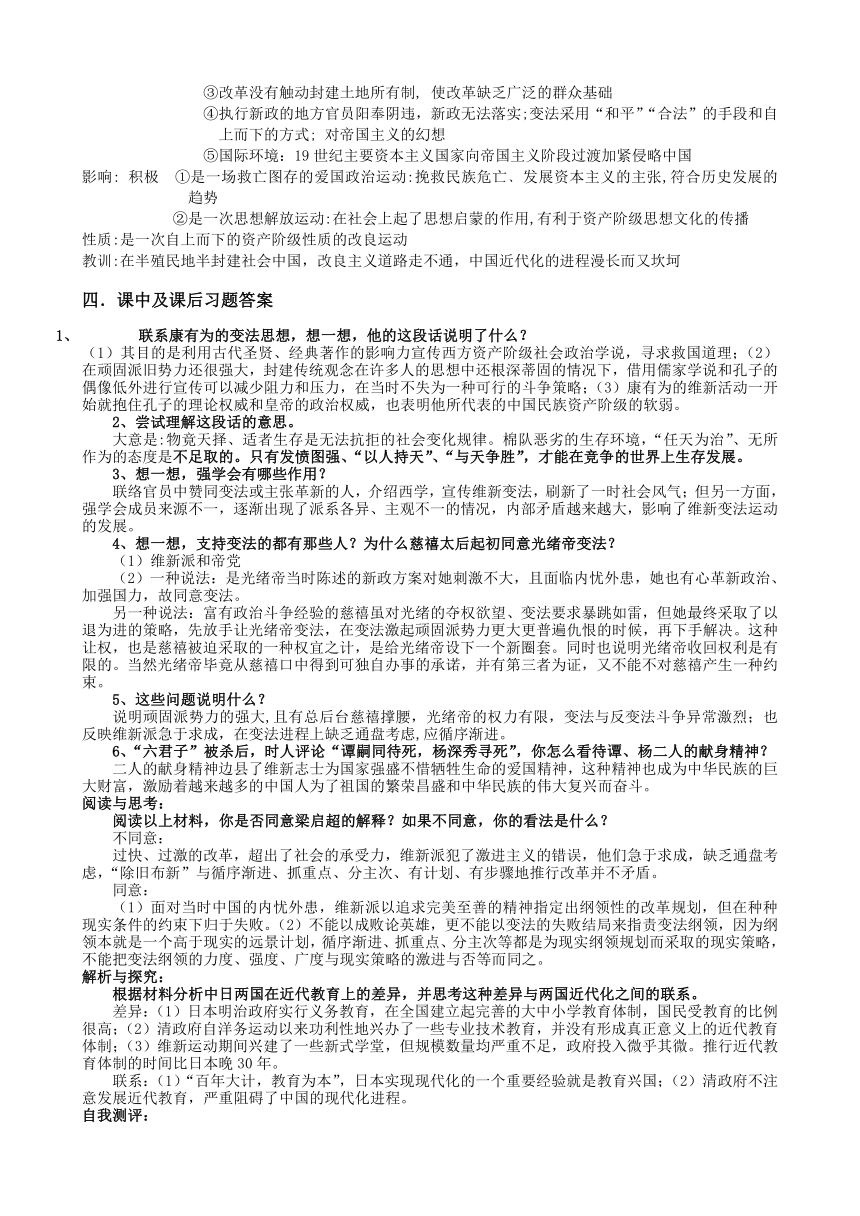

二.自主学习提纲

三.依据课程标准要求,必须掌握的最基本知识。

戊戌变法

背景 民族危机:甲午战争失败和《马关条约》的签订,激发了救亡图存的民族意识.

经济基础:19世纪末民族资本主义初步发展.

阶级基础:民族资产阶级作为新的政治力量开始登上历史舞台.

思想基础:西方近代思想的传入;资产阶级维新思潮的兴起.

过程 开始: 公车上书-----揭开序幕.

发展: ①创办报纸:1895年康有为在北京创办了维新派的第一份报纸《万国公报》,后改名《中外纪闻》。在上海创办《强学报》后改为《时务报》,当时《时务报》发行最为广泛。

②组织学会:1895年在康有为在北京组织了维新派的第一个政治团体强学会

③创办学堂:长沙创办了“时务学堂”

④上书请愿:1898年上清帝第五、六书

高潮:百日维新(措施)

政治:准许臣民上书言事;举荐人才;精简机构,裁撤冗员;取消旗人特权,

经济: 鼓励发展农工商业;创办国家银行;编制国家预算和决算;举办邮政

文教: 废八股;创办各种学堂;派人留学;准许民间办报;设译书局

军事:按西法武装训练新式军队,添造军舰

结果 :失败. 原因①封建顽固势力对新政的破坏和镇压

②变法运动的经济基础和阶级基础较为薄弱

③改革没有触动封建土地所有制, 使改革缺乏广泛的群众基础

④执行新政的地方官员阳奉阴违,新政无法落实;变法采用“和平”“合法”的手段和自上而下的方式; 对帝国主义的幻想

⑤国际环境:19世纪主要资本主义国家向帝国主义阶段过渡加紧侵略中国

影响: 积极 ①是一场救亡图存的爱国政治运动:挽救民族危亡﹑发展资本主义的主张,符合历史发展的趋势

②是一次思想解放运动:在社会上起了思想启蒙的作用,有利于资产阶级思想文化的传播

性质:是一次自上而下的资产阶级性质的改良运动

教训:在半殖民地半封建社会中国,改良主义道路走不通,中国近代化的进程漫长而又坎坷

四.课中及课后习题答案

联系康有为的变法思想,想一想,他的这段话说明了什么?

(1)其目的是利用古代圣贤、经典著作的影响力宣传西方资产阶级社会政治学说,寻求救国道理;(2)在顽固派旧势力还很强大,封建传统观念在许多人的思想中还根深蒂固的情况下,借用儒家学说和孔子的偶像低外进行宣传可以减少阻力和压力,在当时不失为一种可行的斗争策略;(3)康有为的维新活动一开始就抱住孔子的理论权威和皇帝的政治权威,也表明他所代表的中国民族资产阶级的软弱。

2、尝试理解这段话的意思。

大意是:物竟天择、适者生存是无法抗拒的社会变化规律。棉队恶劣的生存环境,“任天为治”、无所作为的态度是不足取的。只有发愤图强、“以人持天”、“与天争胜”,才能在竞争的世界上生存发展。

3、想一想,强学会有哪些作用?

联络官员中赞同变法或主张革新的人,介绍西学,宣传维新变法,刷新了一时社会风气;但另一方面,强学会成员来源不一,逐渐出现了派系各异、主观不一的情况,内部矛盾越来越大,影响了维新变法运动的发展。

4、想一想,支持变法的都有那些人?为什么慈禧太后起初同意光绪帝变法?

(1)维新派和帝党

(2)一种说法:是光绪帝当时陈述的新政方案对她刺激不大,且面临内忧外患,她也有心革新政治、加强国力,故同意变法。

另一种说法:富有政治斗争经验的慈禧虽对光绪的夺权欲望、变法要求暴跳如雷,但她最终采取了以退为进的策略,先放手让光绪帝变法,在变法激起顽固派势力更大更普遍仇恨的时候,再下手解决。这种让权,也是慈禧被迫采取的一种权宜之计,是给光绪帝设下一个新圈套。同时也说明光绪帝收回权利是有限的。当然光绪帝毕竟从慈禧口中得到可独自办事的承诺,并有第三者为证,又不能不对慈禧产生一种约束。

5、这些问题说明什么?

说明顽固派势力的强大,且有总后台慈禧撑腰,光绪帝的权力有限,变法与反变法斗争异常激烈;也反映维新派急于求成,在变法进程上缺乏通盘考虑,应循序渐进。

6、“六君子”被杀后,时人评论“谭嗣同待死,杨深秀寻死”,你怎么看待谭、杨二人的献身精神?

二人的献身精神边县了维新志士为国家强盛不惜牺牲生命的爱国精神,这种精神也成为中华民族的巨大财富,激励着越来越多的中国人为了祖国的繁荣昌盛和中华民族的伟大复兴而奋斗。

阅读与思考:

阅读以上材料,你是否同意梁启超的解释?如果不同意,你的看法是什么?

不同意:

过快、过激的改革,超出了社会的承受力,维新派犯了激进主义的错误,他们急于求成,缺乏通盘考虑,“除旧布新”与循序渐进、抓重点、分主次、有计划、有步骤地推行改革并不矛盾。

同意:

(1)面对当时中国的内忧外患,维新派以追求完美至善的精神指定出纲领性的改革规划,但在种种现实条件的约束下归于失败。(2)不能以成败论英雄,更不能以变法的失败结局来指责变法纲领,因为纲领本就是一个高于现实的远景计划,循序渐进、抓重点、分主次等都是为现实纲领规划而采取的现实策略,不能把变法纲领的力度、强度、广度与现实策略的激进与否等而同之。

解析与探究:

根据材料分析中日两国在近代教育上的差异,并思考这种差异与两国近代化之间的联系。

差异:(1)日本明治政府实行义务教育,在全国建立起完善的大中小学教育体制,国民受教育的比例很高;(2)清政府自洋务运动以来功利性地兴办了一些专业技术教育,并没有形成真正意义上的近代教育体制;(3)维新运动期间兴建了一些新式学堂,但规模数量均严重不足,政府投入微乎其微。推行近代教育体制的时间比日本晚30年。

联系:(1)“百年大计,教育为本”,日本实现现代化的一个重要经验就是教育兴国;(2)清政府不注意发展近代教育,严重阻碍了中国的现代化进程。

自我测评:

述戊戌变法产生的历史根源。

(1)民族危机严重,特别是甲午战败造成的强烈冲击,使人们意识到救亡图存迫在眉睫;(2)中国民族资本主义的产生和发展;(3)西方近代思想的传播和早期维新思想的影响。

2、简述维新派的政治主张和百日维新的主要内容。

(1)主张:实行变法,要求学习西方资本主义政治制度;

(2)主要内容:

内 容 颁布的新法: 改革旧制: 作用 局限性

政 治方 面 允许官民上书言事; 改订律例;裁撤冗员;澄清吏治。 有利于知识分子参与政权,精简机构、提高效率 没有涉及论战中君主立宪等政治主张

经 济方 面 中央设立矿务铁路局、农工商总局,奖励农工商业的发展;兴办商会、农会等民间团体;改革财政、编制预算决算。 取消旗人由国家供养的特权,令其自谋生计。 有利于资本主义发展,有利于增加财政收入 没有触动封建土地所有制

文 化方 面 普遍社论里中小学堂,京师设立大学堂;设立译书局,翻译外国书籍;准许创立报馆、学会;奖励科学著作和发明。 改革科举制度,废除八股。 有利于西方资产阶级文化和科学的传播;在社会上起了思想启蒙的作用;有利于培养维新人才 规模数量和政府投入严重不足

军 事方 面 精练陆军,改习洋操;添置兵轮,扩建海军。 裁汰旧军。 有利于加强军队战斗力,抵御外来侵略 加强对人民的统治

3、结合史实,分析戊戌变法失败的原因。

(1)以慈禧太后为首的旧势力的反对和镇压;(2)维新派力量弱小,不掌握实际权力;(3)维新派在方针策略方面的一些失误。

补充:戊戌变法失败原因:

客观原因:封建顽固势力的镇压 ;

主观原因:是民族资产阶级的软弱性 ;

根本原因:资产阶级维新派与封建顽固势力的力量对比过于悬殊;

其它原因:缺乏反帝反封建的勇气只采取改良的办法把希望寄托于无权的皇帝身上

寄希望于袁世凯和列强,脱离群众;资本主义发展水平低,资产阶级力量弱小;帝国主义不允许中国发展资本主义。

教训: 资产阶级改良道路在半殖民地半封建社会的中国行不通。

五.同步反馈训练

(一)选择题

1.在中国近代史上《南京条约》以来最严重的不平等条约为:

A.《天津条约》 B.《北京条约》 C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

2.维新运动在19世纪末兴起的主要原因是:

民主革命思想的广泛传播 B.甲午战争的震撼

C.帝国主义支持光绪帝变法 D.中国民族资本主义的初步发展

3.19世纪末维新变法运动兴起的最主要因素是

A.民族危机加深和民族资本主义初步发展 B.民主共和观念深入人心

C.民族资产阶级登上历史舞台 D康、梁等的宣传活动

4.与维新变法运动兴起无关的是:

A.洋务运动的兴起 B.民族资本主义的发展 C.西方思想的影响 D.民族危机的加深

5.下列属早期维新思想家的是:①康有为②王韬③梁启超④郑观应⑤谭嗣同

A.①②③④⑤ B.①③⑤ C.②④ D.②④⑤

6.18世纪90年代,维新思想进一步发展,其中思想影响最大的是

A.康有为 B.梁启超 C.严复 D.谭嗣同

7.19世纪末康、梁维新派提出的救国图存思想的核心是

A.、以中国伦常名教为厚本,辅以诸国富强之术B.设议院,兴民权,实行君主立宪

C.、举政治革命,社会革命毕其功于一役D.用民主取代专制,用科学扫荡迷信

8.梁启超的维新思想的核心为:

A.倡民权 B.托古改制 C.社会进化 D.反对专制

9.19世纪末,维新变法 从一种思潮得以发展成为一种政治运动,关键是:

维新派发展资本主义的主张符合历史趋势 B.维新派争取到光绪帝的支持

C.维新派把维新变法和救亡图存结合起来 D.维新派拥有广泛的阶级基础

10.维新思想发展成为政治运动的标志是

A.公车上书 B.强学会的成立 C.《中外纪闻》创办 D.《定国是诏》颁布

11.揭开了维新变法序幕的是:

A.保国会的成立 B.公车上书 C.颁布变法法令 D.强学会成立

12.1895年,由文廷式出面在北京组织强学会,宣传“中国自强之学”,参加学会的有:①维新派②地主阶级开明人士③洋务派④传教士⑤革命派

A.①②③④ B.①②③⑤ C.②③④⑤ D.①②④⑤

13.1898年,康有为等人组织保国会,其宗旨不包括

A.保国 B.保民 C.保种 D.保教

14.改革政治体制是戊戌变法运动的主题之一,百日维新期间光绪帝发布诏令有

A.裁撤部分中央机构 B.设立议院 C.制定宪法 D.设立制度局主持新政

15、维新变法运动时期,康有为主张“我朝变法,但采鉴日本”,是指要在政治上实行

A、君主专制 B、联邦制 C、共和制 D 、君主立宪制

16.百日维新期间没有提出开国会、定宪法,是因为他们:

A.不敢触动封建制度 B.认为中国“民智未开”,难以这行立宪制度

C.认为这一政治主张不符合中国国情 D.为了减少变法的阻力

17.康梁维新派提出向西方学习的系列主张,在“百日维新”中,真正得以实施是

A.按西法编练新军 B.设制度局,为新政立法

C.进行地方官制的改革 D.撤并政府机构,裁汰冗员

18.百日维新的法令中,直接触及顽固守旧势力的是

A.改革财政,编制预算决算 B.改革科举制,废除八股

C.裁撤冗员,澄清吏治 D.精练陆军,改习洋操

20.戊戌变法中的文化教育改革的内容不包括

A.京师设立大学堂 B.设立译书局 C.奖励科学著作和发明 D.废除科举制度

21.戊戌变法失败的最主要的客观原因是

A.袁世凯出卖维新派 B.光绪帝被囚禁 C.封建顽固势力非常强大 D.帝国主义的破坏

22.下列不属于戊戌变法的历史意义的是

A.形成了一批具备新意识的近代知识分子 B.革新了中国政治制度

C.激发了人们的爱国思想和民族意识 D.起到了思想解放,开创时代新风的作用

23.戊戌变法运动最深远的历史影响在于:

A.发展了资本主义经济 B.促进了思想启蒙 C.推动了政治改革运动 D.掀起了民族民主革命

24.戊戌变法运动突出的历史功绩是

A.挽救民族危亡 B.推动政治改革 C.发展社会经济 D.促进思想解放

(二)非选择题

25.阅读下列材料

材料一 商政矿务宜筹也,不变则彼富而我贫;考工制器宜精也,不变则彼巧而我拙;火枪、舟车、电报宜兴也,不变则彼捷而我退;约章之利病,使才之优拙,兵制陈法之变化宜讲也,不变则彼协而我孤,彼坚而我脆。 ——摘自薛福成《筹洋务议·变法》

材料二 乃知其治乱之源,富强之本,不尽在船坚炮利,而在议院上下同心,教界得法;兴学校,广书院,别考课,使人尽其才……育才于学校论政于议院,君民一体,上下同心,此其体也;轮船、火枪、洋炮、水雷、铁路、电线,此其用也。 ——摘自郑观应《盛世危言·自序》

材料三 臣窃闻东西各国之强,皆以立宪法开国会之故。国会者,君与民共议一国之政治也。盖自三权鼎立之说出,以国会立法,以法官司法,以政府行政,而人主总之……人主尊为神圣,不受责任,而政府代之,故人君与千百万之国会合为一体,国安得不强? ——摘自康有为《请定立宪开国会折》

请回答:

(1)归纳材料一的基本主张,并判断其阶级属性。

①学习西方科学,实行经济、军事改革,富国强兵。②阶级属性为地主阶级洋务派

(2)材料二比材料一的思想有哪些突破?其根本要求是什么?

①由学习科技到学习先进政治制度,由经济改革到政治改革,实行君主立宪

②根本要求是发展资本主义

(3)材料三反映了维新派的哪些思想主张?如何评价?

①定宪法、开国会、实行君主立宪,三权分立。

②康有为等领导了维新变法运动,试图依靠皇帝实现其主张,由于脱离群众而失败,但是变法实践具有进步意义。

26.戊戌变法的性质是什么?维新派有哪些主张在当时是符合中国历史发展趋势的?变法为什么会失败?

(1)戊戌变法是一次自上而下的资产阶级性质的改良运动;

(2)维新派主张变法改革,挽救民族危亡,发展资本主义,变封建专制制度为资本主义君主立宪制,提倡新学,兴民权,这些在当时是符合中国历史发展趋势的。

(3)变法失败的原因:资产阶级维新派缺少反帝反封建斗争的勇气,只采取改良的办法,把希望完全寄托在没有任何实权的皇帝身上,在顽固势力进攻面前,又寄希望于袁世凯,脱离广大人民群众,所以失败了。

戊 戌 变 法

背景

甲午的震撼

维新思想兴起

过程

1.公车上书

2.强学会与

国闻报

3.百日新政

4.无力回天

遗产

时代风气

社会舆论

思想观念

戊 戌 变 法

背景

甲午的震撼

维新思想兴起

过程

1.公车上书

2.强学会与

国闻报

3.百日新政

4.无力回天

遗产

时代风气

社会舆论

思想观念