第二单元 中国古代文艺长廊复习提纲

图片预览

文档简介

第二单元 中国古代文艺长廊复习提纲

第7课 汉字与书法

1.汉字发展历程:甲骨文(商) 金文(商周) 篆书(秦) 隶书(秦) 楷书(三国) 行书(东晋) 草书(唐朝)

起源:新石器时代陶瓷上出现刻画符号.

成熟:商代的甲骨文(目前所知最早的成熟的汉字)

商周时期:金文(青铜器)

西周:籀文

秦统一文字:书同文字的推行,一小篆为基础,后期推广隶书

影响:文字的改革对统一多民族国家的形式和发展产生深远影响

2.书艺的历程

形成条件:1)单体汉字为艺术再创准备了材料

2)知识群体的形成

3)笔墨纸张等文具的改进

发展历程:

1)魏晋:汉字发展成自觉的书法艺术

书圣王羲之的<<兰亭序>>被称为”天下第一行书”

2)隋唐:草书:张旭,怀素

楷书:欧阳询,严真卿注重规范法度

3)宋代:推崇魏晋书法风范,追求个性而忽略法度,倡导有意无法

4)明代:书法进一步平民化,世俗化,更加强调化的创造.

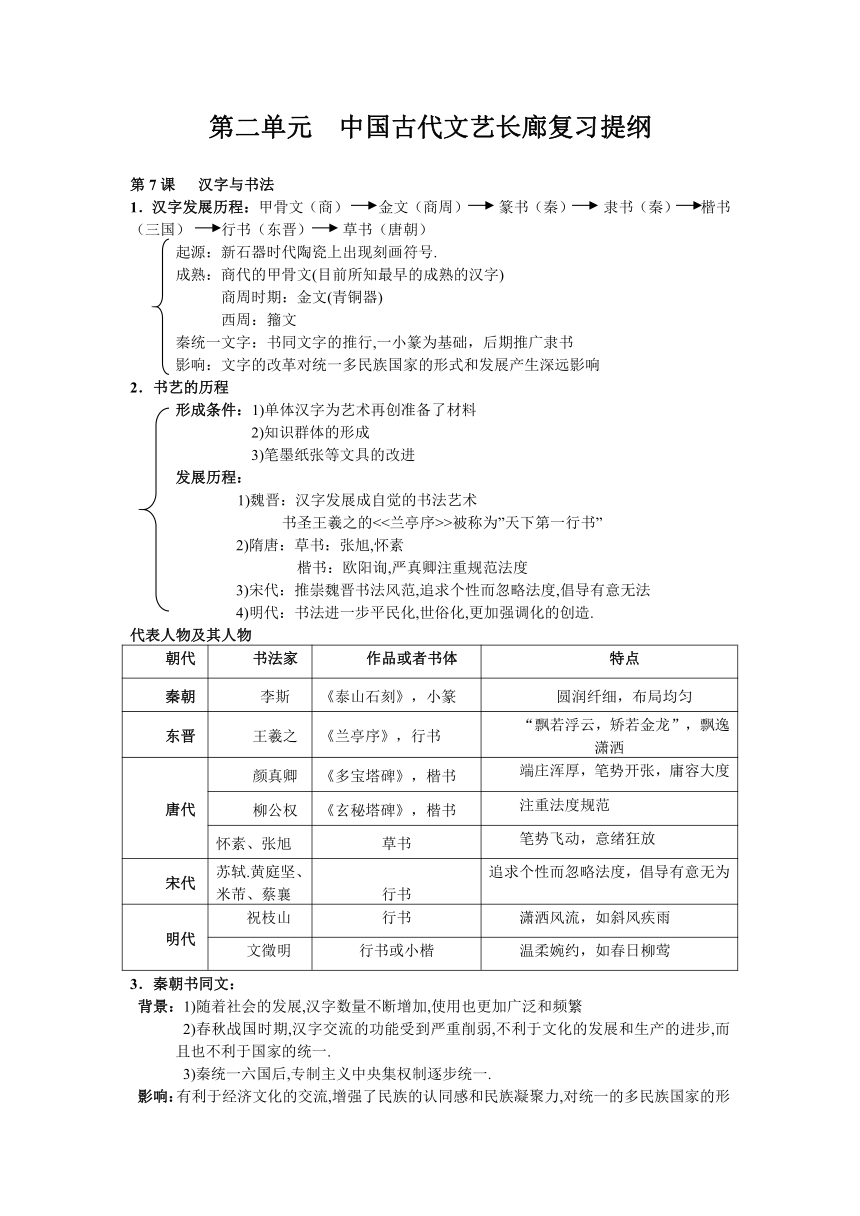

代表人物及其人物

朝代 书法家 作品或者书体 特点

秦朝 李斯 《泰山石刻》,小篆 圆润纤细,布局均匀

东晋 王羲之 《兰亭序》,行书 “飘若浮云,矫若金龙”,飘逸潇洒

唐代 颜真卿 《多宝塔碑》,楷书 端庄浑厚,笔势开张,庸容大度

柳公权 《玄秘塔碑》,楷书 注重法度规范

怀素、张旭 草书 笔势飞动,意绪狂放

宋代 苏轼.黄庭坚、米芾、蔡襄 行书 追求个性而忽略法度,倡导有意无为

明代 祝枝山 行书 潇洒风流,如斜风疾雨

文徵明 行书或小楷 温柔婉约,如春日柳莺

3.秦朝书同文:

背景:1)随着社会的发展,汉字数量不断增加,使用也更加广泛和频繁

2)春秋战国时期,汉字交流的功能受到严重削弱,不利于文化的发展和生产的进步,而且也不利于国家的统一.

3)秦统一六国后,专制主义中央集权制逐步统一.

影响:有利于经济文化的交流,增强了民族的认同感和民族凝聚力,对统一的多民族国家的形成和发展产生了深远的影响。

第8课 笔墨丹青

1.绘画起源:新石器时代,质朴,生动,充满生活气息

2.文人画的发展历程:(代表作品及人物)

①魏晋南北朝:凸显个性的文人画开始显现,主张以形写神。 顾恺之《女史箴图》

②隋唐时期:唐朝画家们创制法度,题材多样,淋漓尽致。唐代政治统一:“画圣”吴道子《送子天王图》

③宋朝时期:北宋文人山水画气势宏伟,画风阳刚豪放,着重描写北方壮丽的河山。

南宋开始描绘江南风光,追求不对称,墨色恬淡。 (马致远、夏圭) “残山剩水”

④元朝时期:通过其抒发自己的郁闷之情。

⑤明清时期:继承宋代宫廷画风,沿袭元人山水意趣出现了一些画法奇特的画家(朱耷)

3、风俗画:(明清时期)

背景:1>商品经济的发达2>市民阶层的出现3>城市大发达

特点:以描写市井生活 民间风情为主

代表作:北宋 张择端 <<清明上河图>> 描写汴京繁荣的市井生活。

明清:木刻版画 年画 布贴画 剪纸画

特点:绘画走入民间,生活化,实用化

代表人物:杨柳 <<五子夺莲>>

4、宋元时期和明清时期的绘画艺术在创作风格上的异同和造成不同的原因.

1.相同点:1)形式:都属于文人画.

2)特点:都注重个人意境追求,而不讲究写实.

3)风格:明清绘画艺术都是对宋元以来的绘画风格的继承与发展.

2.不同点:1)明清时期出现一些与传统的艺术风格迥异的新艺术家.

2)明清时期的绘画从文人阶层独有的艺术享受走向了世俗生活,具有浓郁的生活气息和实用性的特点.

3.明清时期绘画风格迥异的原因:

1)政治:思想专制加强,明清时期一些汉族的文人有感于明朝政权的丧失和清军入关

带来的社会动荡,以绘画的形式反映自己的思想感受成为主要的代表,所以涌现出一批以反映个人情感为主要表现形式,又与传统的艺术风格不同的艺术家.

2)经济:明清时期,商品经济发达,城市生活活跃,市民阶层的文化和艺术生活需求有了新的

要求,在这种形式下,绘画艺术也逐渐生活化和实用化.

第9课 诗言志 歌咏言

1.诗经::①时间:西周初期到春秋中期②内容:风雅颂③地位:我国最早的一部诗歌总集

2.楚辞::①形成:吸收南方民歌精华②代表:屈原<<离骚>>③特点:①自由灵活的句式 ②带有鲜明楚文化色彩.

3.汉赋:①出现原因:汉朝统一,经济发展②特点:铺陈辞藻,文采华丽③代表人物:司马相如、班固、张衡。

4.唐诗:

(1)繁荣原因:①国家统一繁盛,提供物质条件②南北中外,③文化交流开明兼容文化政策

(2)代表人物、派别、特点

时期 代表人物

初唐 王勃 陈子昂

盛唐 (边塞诗人)高适 岑参 以描写边塞风光,戍守边疆生活为主(山水诗人)孟浩然 王维 描写山水风光(诗仙)李白 浪漫主义(诗圣) 杜甫 现实主义

中唐 白居易

晚唐 李商隐 杜牧

5.宋词 :

(1)词是诗的另一种形式,起源于唐代

(2)宋词繁荣的原因

①两宋城市工商业经济的繁荣(物质基础);

②市民阶层的扩大,生活水平的提高,要求有丰富的文化娱乐生活;

③两宋社会矛盾的尖锐,词更能表达思想感情

(3)派别及代表(特点)

婉约派:柳永(北宋)、李清照(南宋) 特点:词风婉转 含蓄

豪放派:苏轼(北宋)、辛弃疾(南宋) 特点:词风豪迈 大气

第10课 从传奇到小说

1.唐代传奇

(1)社会背景:①城市的发展②“变文”的出现

(2)传奇的概念:唐人小说的通称。是文人创作的虚构故事,

(3)特色:以言情为特色

(3)代表作品:《柳毅传》《南柯太守传》 《莺莺传》

(4)历史地位:①标志中国小说渐趋成熟②对后世小说、戏曲的发展产生重大影响

2.话本

(1)出现原因:经济的繁荣,市民阶层的兴起

(2)意义:内容丰富、通俗易懂、活跃文化、表达心声

(3)话本内容:故事、小说等

(4)地位: 宋元时期主要小说形式

3.明清小说的出现

背景:大批工商业城镇的兴起,通俗文学的蓬勃发展

成就涌现:四大古典名著、短篇小说集

效果特点:深受青睐,商人第一次作为被歌颂的对象

“四大奇书” 《三国演义》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》

短篇小说集 《警世通言《喻世明言》《醒世恒言》《初刻拍案惊奇》《续刻拍案惊奇》

四大古典名著 《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》

★明清小说的特色与明清历史的联系

特色:通过文学手段重树商人等这些原来受歧视的角色的形象,对现实提出深刻批判。

联系:①明清时期,社会上弥漫着拜金逐利风气,传统的轻商观念开始淡化。这种风气深深浸染了小说的创作,“三言”、“二拍”等作品中,商人第一次作为被歌颂的对象进入文学世界。

②明清社会繁荣的背后也蕴藏着深刻的危机,政治黑暗,官场腐败,各种社会矛盾

逐渐加深,一些文人对社会日益不满,写出了一批批判现实的力作。

第11课中国古代戏曲的发展

1、发展的历程:

(1)中国古代戏曲的源头——傩戏

(2)中国古代戏曲的形成——宋代南戏

(3)中国古代戏曲的成熟——元杂剧

(4)中国古代戏曲的繁盛——京剧(时间)

2、中国古代戏曲的形成——宋代南戏

这种戏曲流行在浙江的温州以及福建的泉州、福州一带,所以叫南戏。南戏主要在民间流行,一般由民间艺人或者下层知识分子创作,剧目多表现民间故事,表达了劳动人民的愿望和要求。

3、中国古代戏曲的成熟──元杂剧

(1)代表人及其作品:“元曲四大家”(关汉卿、白朴、马致远、郑光祖)和王实甫。

(2)元杂剧创作繁荣的原因

在儒家思想占统治地位的封建社会中,诗文被认为是正统的艺术,而戏曲则被视为旁门左道。故元代以前的戏曲类艺术多为优伶、艺妓等下层人物为之,不受文人们重视,因此也很难产生高品位的作品。到元代这种情况发生了变化,涌现出许多著名的剧作家和高品位的戏曲作品。使元曲成为与唐诗、宋词并称的我国文学史上三大瑰宝之一。

4、中国古代戏曲的繁盛──京剧

(1)艺术成就:

①是融和文学、音乐、美术、舞蹈等多种艺术因素于一体的综合艺术具有鲜明的民族特色,被誉为中国的“国剧”

②承了中国古代戏曲发展的优秀成果,成为中华民族的优秀遗产而代代流传;

③形成了一大批题材和表现形式多样的优秀剧目,其中相当多的一部分剧目表现了中国古代人民的美好品质。

(2)特色:

①形成之初既吸收了许多地方剧种的优点,民间地方色彩较弱;

②在文学、表演、音乐、唱腔、锣鼓、化妆、脸谱等各个方面,通过无数艺人的长期舞台实践,形成了一套相互制约、相得益彰的格律化和规范化的程序。

第7课 汉字与书法

1.汉字发展历程:甲骨文(商) 金文(商周) 篆书(秦) 隶书(秦) 楷书(三国) 行书(东晋) 草书(唐朝)

起源:新石器时代陶瓷上出现刻画符号.

成熟:商代的甲骨文(目前所知最早的成熟的汉字)

商周时期:金文(青铜器)

西周:籀文

秦统一文字:书同文字的推行,一小篆为基础,后期推广隶书

影响:文字的改革对统一多民族国家的形式和发展产生深远影响

2.书艺的历程

形成条件:1)单体汉字为艺术再创准备了材料

2)知识群体的形成

3)笔墨纸张等文具的改进

发展历程:

1)魏晋:汉字发展成自觉的书法艺术

书圣王羲之的<<兰亭序>>被称为”天下第一行书”

2)隋唐:草书:张旭,怀素

楷书:欧阳询,严真卿注重规范法度

3)宋代:推崇魏晋书法风范,追求个性而忽略法度,倡导有意无法

4)明代:书法进一步平民化,世俗化,更加强调化的创造.

代表人物及其人物

朝代 书法家 作品或者书体 特点

秦朝 李斯 《泰山石刻》,小篆 圆润纤细,布局均匀

东晋 王羲之 《兰亭序》,行书 “飘若浮云,矫若金龙”,飘逸潇洒

唐代 颜真卿 《多宝塔碑》,楷书 端庄浑厚,笔势开张,庸容大度

柳公权 《玄秘塔碑》,楷书 注重法度规范

怀素、张旭 草书 笔势飞动,意绪狂放

宋代 苏轼.黄庭坚、米芾、蔡襄 行书 追求个性而忽略法度,倡导有意无为

明代 祝枝山 行书 潇洒风流,如斜风疾雨

文徵明 行书或小楷 温柔婉约,如春日柳莺

3.秦朝书同文:

背景:1)随着社会的发展,汉字数量不断增加,使用也更加广泛和频繁

2)春秋战国时期,汉字交流的功能受到严重削弱,不利于文化的发展和生产的进步,而且也不利于国家的统一.

3)秦统一六国后,专制主义中央集权制逐步统一.

影响:有利于经济文化的交流,增强了民族的认同感和民族凝聚力,对统一的多民族国家的形成和发展产生了深远的影响。

第8课 笔墨丹青

1.绘画起源:新石器时代,质朴,生动,充满生活气息

2.文人画的发展历程:(代表作品及人物)

①魏晋南北朝:凸显个性的文人画开始显现,主张以形写神。 顾恺之《女史箴图》

②隋唐时期:唐朝画家们创制法度,题材多样,淋漓尽致。唐代政治统一:“画圣”吴道子《送子天王图》

③宋朝时期:北宋文人山水画气势宏伟,画风阳刚豪放,着重描写北方壮丽的河山。

南宋开始描绘江南风光,追求不对称,墨色恬淡。 (马致远、夏圭) “残山剩水”

④元朝时期:通过其抒发自己的郁闷之情。

⑤明清时期:继承宋代宫廷画风,沿袭元人山水意趣出现了一些画法奇特的画家(朱耷)

3、风俗画:(明清时期)

背景:1>商品经济的发达2>市民阶层的出现3>城市大发达

特点:以描写市井生活 民间风情为主

代表作:北宋 张择端 <<清明上河图>> 描写汴京繁荣的市井生活。

明清:木刻版画 年画 布贴画 剪纸画

特点:绘画走入民间,生活化,实用化

代表人物:杨柳 <<五子夺莲>>

4、宋元时期和明清时期的绘画艺术在创作风格上的异同和造成不同的原因.

1.相同点:1)形式:都属于文人画.

2)特点:都注重个人意境追求,而不讲究写实.

3)风格:明清绘画艺术都是对宋元以来的绘画风格的继承与发展.

2.不同点:1)明清时期出现一些与传统的艺术风格迥异的新艺术家.

2)明清时期的绘画从文人阶层独有的艺术享受走向了世俗生活,具有浓郁的生活气息和实用性的特点.

3.明清时期绘画风格迥异的原因:

1)政治:思想专制加强,明清时期一些汉族的文人有感于明朝政权的丧失和清军入关

带来的社会动荡,以绘画的形式反映自己的思想感受成为主要的代表,所以涌现出一批以反映个人情感为主要表现形式,又与传统的艺术风格不同的艺术家.

2)经济:明清时期,商品经济发达,城市生活活跃,市民阶层的文化和艺术生活需求有了新的

要求,在这种形式下,绘画艺术也逐渐生活化和实用化.

第9课 诗言志 歌咏言

1.诗经::①时间:西周初期到春秋中期②内容:风雅颂③地位:我国最早的一部诗歌总集

2.楚辞::①形成:吸收南方民歌精华②代表:屈原<<离骚>>③特点:①自由灵活的句式 ②带有鲜明楚文化色彩.

3.汉赋:①出现原因:汉朝统一,经济发展②特点:铺陈辞藻,文采华丽③代表人物:司马相如、班固、张衡。

4.唐诗:

(1)繁荣原因:①国家统一繁盛,提供物质条件②南北中外,③文化交流开明兼容文化政策

(2)代表人物、派别、特点

时期 代表人物

初唐 王勃 陈子昂

盛唐 (边塞诗人)高适 岑参 以描写边塞风光,戍守边疆生活为主(山水诗人)孟浩然 王维 描写山水风光(诗仙)李白 浪漫主义(诗圣) 杜甫 现实主义

中唐 白居易

晚唐 李商隐 杜牧

5.宋词 :

(1)词是诗的另一种形式,起源于唐代

(2)宋词繁荣的原因

①两宋城市工商业经济的繁荣(物质基础);

②市民阶层的扩大,生活水平的提高,要求有丰富的文化娱乐生活;

③两宋社会矛盾的尖锐,词更能表达思想感情

(3)派别及代表(特点)

婉约派:柳永(北宋)、李清照(南宋) 特点:词风婉转 含蓄

豪放派:苏轼(北宋)、辛弃疾(南宋) 特点:词风豪迈 大气

第10课 从传奇到小说

1.唐代传奇

(1)社会背景:①城市的发展②“变文”的出现

(2)传奇的概念:唐人小说的通称。是文人创作的虚构故事,

(3)特色:以言情为特色

(3)代表作品:《柳毅传》《南柯太守传》 《莺莺传》

(4)历史地位:①标志中国小说渐趋成熟②对后世小说、戏曲的发展产生重大影响

2.话本

(1)出现原因:经济的繁荣,市民阶层的兴起

(2)意义:内容丰富、通俗易懂、活跃文化、表达心声

(3)话本内容:故事、小说等

(4)地位: 宋元时期主要小说形式

3.明清小说的出现

背景:大批工商业城镇的兴起,通俗文学的蓬勃发展

成就涌现:四大古典名著、短篇小说集

效果特点:深受青睐,商人第一次作为被歌颂的对象

“四大奇书” 《三国演义》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》

短篇小说集 《警世通言《喻世明言》《醒世恒言》《初刻拍案惊奇》《续刻拍案惊奇》

四大古典名著 《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》

★明清小说的特色与明清历史的联系

特色:通过文学手段重树商人等这些原来受歧视的角色的形象,对现实提出深刻批判。

联系:①明清时期,社会上弥漫着拜金逐利风气,传统的轻商观念开始淡化。这种风气深深浸染了小说的创作,“三言”、“二拍”等作品中,商人第一次作为被歌颂的对象进入文学世界。

②明清社会繁荣的背后也蕴藏着深刻的危机,政治黑暗,官场腐败,各种社会矛盾

逐渐加深,一些文人对社会日益不满,写出了一批批判现实的力作。

第11课中国古代戏曲的发展

1、发展的历程:

(1)中国古代戏曲的源头——傩戏

(2)中国古代戏曲的形成——宋代南戏

(3)中国古代戏曲的成熟——元杂剧

(4)中国古代戏曲的繁盛——京剧(时间)

2、中国古代戏曲的形成——宋代南戏

这种戏曲流行在浙江的温州以及福建的泉州、福州一带,所以叫南戏。南戏主要在民间流行,一般由民间艺人或者下层知识分子创作,剧目多表现民间故事,表达了劳动人民的愿望和要求。

3、中国古代戏曲的成熟──元杂剧

(1)代表人及其作品:“元曲四大家”(关汉卿、白朴、马致远、郑光祖)和王实甫。

(2)元杂剧创作繁荣的原因

在儒家思想占统治地位的封建社会中,诗文被认为是正统的艺术,而戏曲则被视为旁门左道。故元代以前的戏曲类艺术多为优伶、艺妓等下层人物为之,不受文人们重视,因此也很难产生高品位的作品。到元代这种情况发生了变化,涌现出许多著名的剧作家和高品位的戏曲作品。使元曲成为与唐诗、宋词并称的我国文学史上三大瑰宝之一。

4、中国古代戏曲的繁盛──京剧

(1)艺术成就:

①是融和文学、音乐、美术、舞蹈等多种艺术因素于一体的综合艺术具有鲜明的民族特色,被誉为中国的“国剧”

②承了中国古代戏曲发展的优秀成果,成为中华民族的优秀遗产而代代流传;

③形成了一大批题材和表现形式多样的优秀剧目,其中相当多的一部分剧目表现了中国古代人民的美好品质。

(2)特色:

①形成之初既吸收了许多地方剧种的优点,民间地方色彩较弱;

②在文学、表演、音乐、唱腔、锣鼓、化妆、脸谱等各个方面,通过无数艺人的长期舞台实践,形成了一套相互制约、相得益彰的格律化和规范化的程序。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣