2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册2.《长征胜利万岁》《大战中的插曲》课件(48张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册2.《长征胜利万岁》《大战中的插曲》课件(48张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-24 14:49:51 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

长征胜利万岁

大战中的插曲

任务情境

在旧中国,人民在帝国主义的侵略和黑暗势力的压迫下,处于水深火热中,但人性的美好和正义的抗争从未缺席。《长征胜利万岁》展示了中国工农红军长征的伟大壮举,《大战中的插曲》叙写了中国人民在残酷战争中对革命人道主义的坚守。这两篇纪实性作品从不同侧面表达了对中国革命的认识和思考。今天,就让我们通过杨成武将军的回忆录,来感受长征胜利给作者带来的欣喜和激动之情;跟随聂荣臻将军的回忆,来体会残酷战争中可贵的革命人道主义精神。

学习任务群一

背景解读 常识积累

学习任务一 作者简介

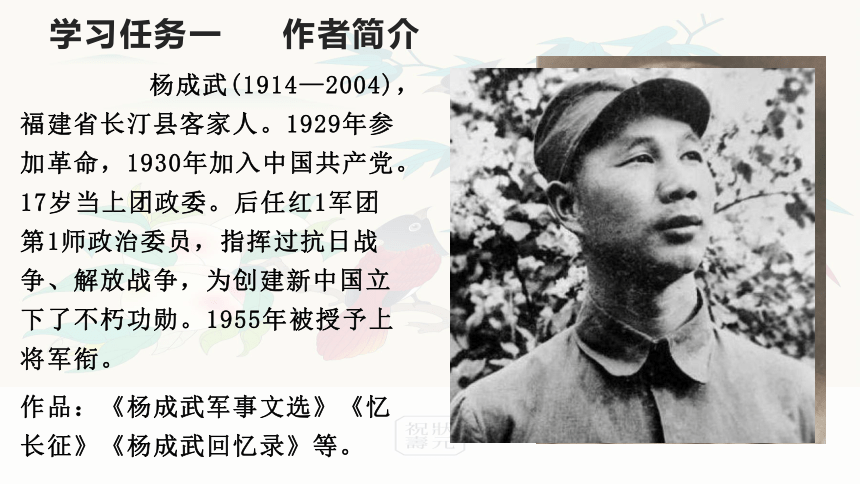

杨成武(1914—2004),福建省长汀县客家人。1929年参加革命,1930年加入中国共产党。17岁当上团政委。后任红1军团第1师政治委员,指挥过抗日战争、解放战争,为创建新中国立下了不朽功勋。1955年被授予上将军衔。

作品:《杨成武军事文选》《忆长征》《杨成武回忆录》等。

聂荣臻(1899—1992),字福骈,四川江津(现重庆市江津区)人。中华人民共和国著名革命家、政治家、军事家。中国人民解放军创建人和领导人之一,中华人民共和国十大元帅之一,为我国人民解放和日后国防军事现代化做出了重大贡献。终年93岁。

作品:《聂荣臻回忆录》等。

1934年10月,第五次反“围剿”失败后,中央主力红军为摆脱国民党军队的包围追击,被迫实行战略性转移,退出中央根据地,进行长征。长征是人类历史上的伟大奇迹,中央红军共进行了380余次战斗,攻占700多座县城,红军牺牲了营以上干部多达430余人,平均年龄不到30岁,共击溃国民党军数百个团。其间共经过11个省,翻越18座大山,跨过24条大河,走过荒草地,翻过雪山,行程约二万五千里。1936年10月,红军三大主力会师,标志着万里长征的胜利结束。

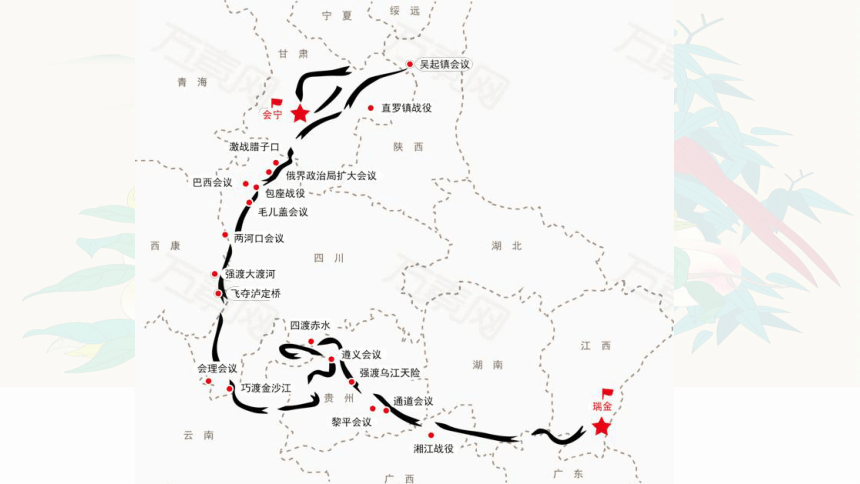

【背景介绍】《长征胜利万岁》

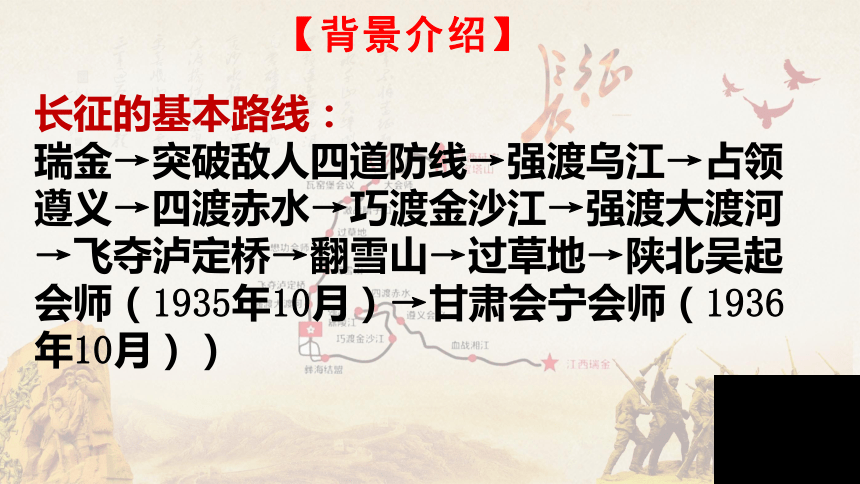

长征的基本路线:

瑞金→突破敌人四道防线→强渡乌江→占领遵义→四渡赤水→巧渡金沙江→强渡大渡河→飞夺泸定桥→翻雪山→过草地→陕北吴起会师(1935年10月)→甘肃会宁会师(1936年10月))

【背景介绍】

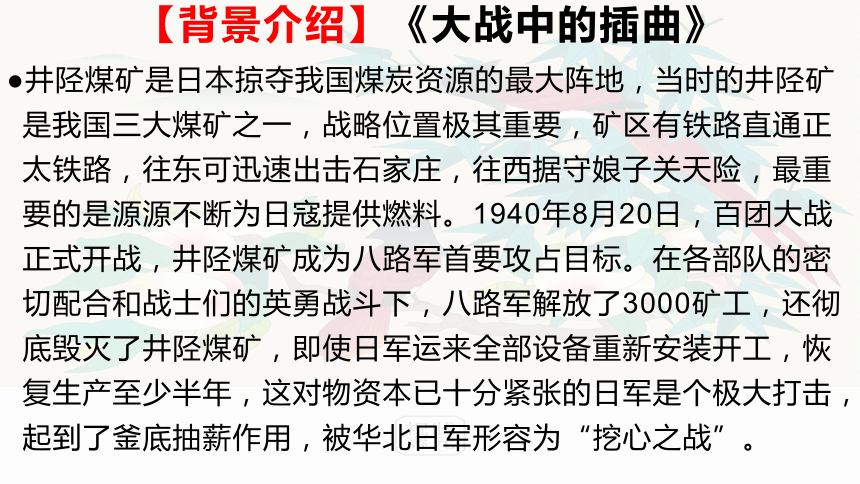

【背景介绍】《大战中的插曲》

井陉煤矿是日本掠夺我国煤炭资源的最大阵地,当时的井陉矿是我国三大煤矿之一,战略位置极其重要,矿区有铁路直通正太铁路,往东可迅速出击石家庄,往西据守娘子关天险,最重要的是源源不断为日寇提供燃料。1940年8月20日,百团大战正式开战,井陉煤矿成为八路军首要攻占目标。在各部队的密切配合和战士们的英勇战斗下,八路军解放了3000矿工,还彻底毁灭了井陉煤矿,即使日军运来全部设备重新安装开工,恢复生产至少半年,这对物资本已十分紧张的日军是个极大打击,起到了釜底抽薪作用,被华北日军形容为“挖心之战”。

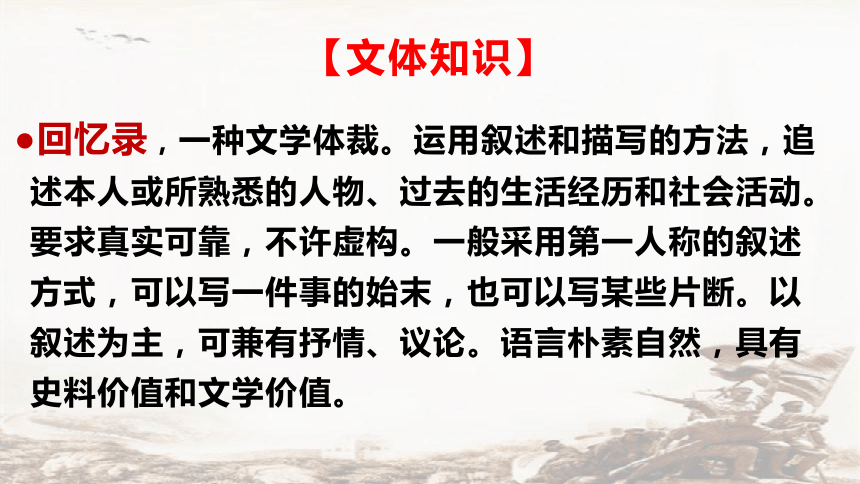

【文体知识】

回忆录,一种文学体裁。运用叙述和描写的方法,追述本人或所熟悉的人物、过去的生活经历和社会活动。要求真实可靠,不许虚构。一般采用第一人称的叙述方式,可以写一件事的始末,也可以写某些片断。以叙述为主,可兼有抒情、议论。语言朴素自然,具有史料价值和文学价值。

学习任务二 文化常识积累

1.三皇五帝

三皇五帝是中国在夏朝以前出现在传说中的“帝王”。通常称伏羲、燧人、神农为三皇。或者称天皇、地皇、人皇为三皇。五帝通常指黄帝、颛顼(Zhuān xū)、帝喾(Kù)、唐尧、虞舜。

2.长征精神

1934年至1936年中国工农红军经历的二万五千里长征是人类战争史上的奇迹。红军指战员在长征途中表现出对革命理想和事业无比的忠诚、坚定的信念,表现出不怕牺牲、敢于斗争的无产阶级革命乐观主义精神,表现出顾全大局、严守纪律、亲密团结的高尚品德,创造了伟大的长征精神。长征精神是中华民族百折不挠、自强不息的民族精神的最高表现,是保证我们的革命和建设事业走向胜利的强大精神力量。

学习任务群二

概括课文内容 理清课文思路

学习任务一 概括课文内容

题目 长征胜利万岁

大战中的插曲

主要内容

本文是杨成武将军对1935年10月红军胜利到达吴起镇后发生的一些事情的回忆,记录了他的所思、所想、所感。

本文记述了聂荣臻将军关心和照顾在战火中失去父母的两个日本小女孩,并将她们送回日方的故事。

学习任务群三

精读文本 交流心得

(一)长征胜利万岁

1、自主诵读,重点勾画出体现长征精神的语句。

2、交流归纳,概括出你所理解的长征精神。

3、找到两条线索,交流归纳。

学习任务二 理清思路

长 征 胜 利 万 岁 (1~8)

(9~20)

(21)

(22)

(23~31)

(32~46)

抵达吴起镇

歼灭追兵

消灭反动民团

胜利会师

偶遇邓小平同志

全军干部会议召开

长征胜利会师

参加全军干部会议

1.本文是回忆录,属记叙类文体,精读课文第一部分(1~8段),找出其中运用了哪些手法来表现指战员的兴奋和激动。

答案 ①场面描写:如第二段红四团到达吴起镇后同志们“欢叫着冲着跑了下去”,描写了欢乐热烈的场面。

②动作描写:如第二段红四团到达吴起镇后同志们“欢叫”“冲”“跑”的动作描写。

③心理描写:如第二段“我们都很高兴”。

④侧面描写、拟人、寓情于景:如第四段“吴起镇披着灿烂的阳光在欢迎我们”,“灿烂的阳光”寓情于景,侧面烘托出同志们喜悦的心情;“欢迎我们”运用拟人手法,表现同志们见到吴起镇时的喜悦之情。

答案 (1)文中的邓小平同志是一个爱护战士、平易近人的首长。(2)文章主要运用了语言描写来刻画人物,从邓小平同志与“我”的交谈中可以看出邓小平同志对战士们的关心和爱护。“小鬼”这一亲昵的称呼,更拉近了邓小平同志与战士们之间的关系,显得他尤为平易近人。“小平同志与我们热烈握手”则是运用动作描写,写出了邓小平同志丝毫没有首长架子。

2.从本文中,你看到了一个怎样的邓小平?文章是如何展现其形象特点的?

答案 ①总结了红军长征的时间。包含了总的长征时间、战斗时间、休息时间、行军时间。②总结了红军长征途经地。共走过十一个省,走了二万五千里,是前所未有的长征。③总结了红军长征的成就。占领了几十个城镇,筹款数百万元,建立了数百个苏维埃政府。④总结了红军长征的困难。路途遥远,敌人围追堵截,说不尽的艰难险阻。⑤总结了红军长征的意义。长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。

3.仔细阅读毛主席关于长征的论述,说说这一论述主要讲了哪些内容。

拓展思考:

有同学认为如今社会安定,物质生活富裕,我们不必再忆苦思甜、回顾艰辛的长征历程了。请思考并讨论学习长征精神在当下的意义。

【参考示例】(观点一)树立崇高的理想与坚定的信念。在风雨如磐的长征路上,崇高的理想、坚定的信念,激励和指引着红军一路向前。崇高的理想与坚定的信念,能够为我们的学习与生活指明前进的方向,提供前进的动力。

(观点二)不畏艰险,坚持奋斗。红军战士正是凭借着不畏艰险、坚持奋斗的精神,才能在敌军的围追堵截之下取得长征的胜利的。在物质生活富裕的今天,长征精神启示我们应戒骄戒躁,以时不我待、只争朝夕的奋斗精神,走好自己的人生路。

(观点三)团结一心,顾全大局。在红军长征途中,曾发生过一个个感人的故事,不论是行进路上的彼此搀扶,还是把最后的食物留给战友,都体现了团结一心、顾全大局的精神。正是这种精神带领红军走向了最终的胜利。独木不成林,只有团结协作,才能取得成功。这对我们具有重要的教育意义。

(观点四)始终保持乐观主义精神。革命乐观主义精神,也是长征胜利的关键因素。虽然山高水险、饥寒交迫,但红军战士们始终没有放弃希望,他们脸上始终充满阳光的笑容,眼中始终流露出坚毅的光芒,正是这样的乐观精神,让他们成为不可战胜的队伍。这启示我们在遭遇挫折时,不要轻易低头,要坚信希望就在前方。

1.长征是中华民族不屈不挠精神的典范

纵观整个长征的过程:四渡赤水河,巧渡金沙江;飞夺泸定桥,强渡大渡河,爬雪山,过草地……每一个战略方向的改变,每一项战略任务的确定,每一次战斗胜利的取得,都无不体现出中国红军将士“大无畏”,不怕艰难困苦,永久坚持的精神。红军的大无畏不怕牺牲的精神,永远激励着我们前进!

【运用】习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上指出:“中华民族历史上经历过很多磨难,但从来没有被压垮过,而是愈挫愈勇,不断在磨难中成长、从磨难中奋起。”伟大的中华民族,必有其自身生生不息的精神纽带相联结;伟大的中华人民共和国,必有其不屈不挠的精神力量所立世。中华民族之所以历经磨难而不衰,久经考验而不倒,得益于中华优秀文化所培养和孕育的生生不息的民族精神。这种民族精神不断发展升华,在中华民族各个历史阶段凝聚了中国力量,发挥了重要支撑作用,并成为当前疫情防控攻坚克难、勇夺胜利的文化密码。

2.长征是人类历史上艰苦奋斗精神的楷模

长征途中,红军将士面对的是一条条波涛汹涌的大河,一座座巍然耸立的雪山,一片片茫无涯际的草地,前有敌军,后有追兵,可就是在这“敌军围困万千重”的逆境中,红军转战两万五千里,终于从100万的敌人中杀出了一条生路。谱写出一曲曲动人的“永久奋斗”的革命乐章。

【运用】林莽沉沉,裸山如刃,黄沙大漠,激浪长河,刻下长征者铿锵的足音,寒风砭骨,雪压冰封,矗立起长征者英勇的雕像!生存条件的艰苦并没有击垮红军战略转移的信心,反而是让他们愈战愈勇,最终取得长征的胜利。在革命战争年代,革命前辈在井冈山如果不发扬以门板当床、稻草做被的艰苦奋斗作风,就难以点燃革命的星星之火;在长征路上如果不发扬爬雪山过草地、嚼草根吃树皮的艰苦奋斗作风,就难以使中国革命转危为安;在延安如果不发扬自力更生、奋发图强的艰苦奋斗作风,就难以取得抗战胜利;当年如果我们共产党人没有艰苦奋斗、勇于胜利的精神,就难以实现推翻三座大山、建立社会主义新中国的革命理想。长征是血与火的较量,红军克服了千难万险,取得了一次又一次的胜利。长征精神的核心是艰苦奋斗精神。

2.这篇文章展现了红军战士们怎样的形象特点?请简要分析。

答案 ①这篇文章通过描写红军战士们歼灭敌人的追剿骑兵团,刻画了红军战士们骁勇善战、有勇有谋的形象;②通过描写红军战士们消灭反动民团,刻画了红军战士们为人民服务、热爱人民的形象;③通过描写红军战士们见到区苏维埃政府的牌子时感到亲切,刻画了红军战士们热爱中国共产党的形象;④通过对长征过程的描述,刻画了红军战士们不畏艰难险阻、勇往直前、不屈不挠、自强不息的形象。

(二)大战中的插曲

一、(1)综述,引出故事。

二、(2--5)聂荣臻在战火中照料日本孤女;

三、(6--10)聂荣臻派人送回日本孤女;

四、(11--14)孤女谢恩。

五、(15)点明事件的意义:这段大战中的插曲成为中日人民友好的佳话。

【梳理思路】《大战中的插曲》

任务一:整体阅读,思考探究

1、在抗日战争中,八路军和日本小姑娘(敌人的孩子)该如何相处?聂荣臻是怎样做的?

任务一:理解内容

1.聂荣臻正在指挥部队向日军发起全面进攻,为什么还要救两个日本小女孩呢?

答案: 因为他认为:孩子是无辜的。应该让所有人明白,虽然日军残忍地杀害了我们无数的同胞,但我们决不伤害日本儿童。这充分体现了聂荣臻伟大的革命人道主义精神。

2、如何理解大战中的这个“插曲”曲折而又很有意义?

3.“没有想到,百团大战中这个小小的‘插曲’,四十年后,竟成了中日人民友好的佳话。”试分析这句话的丰富内涵。

答案 ①看起来是一个小小的“插曲”,但其中却蕴含了我党我军的革命人道主义精神,而这成为中日人民友好的良好基础。②正是这样一个小小的“插曲”,触动了不少日本旧军人的灵魂,促使他们反思侵略战争给中国人民带来的伤痛;同时,美穗子这件事,使日本人民很受感动,对中日友好产生了很好的影响。③反对战争、热爱和平是中日两国人民的共同愿望,而这个小小的“插曲”恰恰是这一愿望的见证者、承载者,很好地充当了友好、和平的信使,自然就成为中日人民友好的佳话。

3.聂荣臻在送回日本女孩的时候,为什么要写一封没有加封的信给日本官兵?

答案 ①聂荣臻写这封信是为了交代事件的原委并表明自己的立场。聂荣臻送回两个日本女孩是为了让她们回到自己的祖国,回到她们的亲人身边,这么做是出于对孩子的照顾,为孩子的安全和将来考虑。

②信件不加封是为了让更多的日本下层人员看到,以此了解我军的思想和精神,聂荣臻的信义正词严、不卑不亢,展现了其作为政治家、军事家的远见卓识,体现了其革命人道主义精神和至仁至义的品质,体现了我们的军队是一支不畏强敌的仁义之师、正义之师。

③战火中的信件体现了我们八路军对战争的认识和态度,日本士兵和日本人民都是战争的受害者,我们应给予同情;对于侵略我们的日本法西斯,为了民族的生存和人类的和平,我们要抗战到底。

4.作者在讲述救助日本小姑娘的故事时插入致日本军人的信,信的内容是否可以删掉?为什么?

答案 不能删。这封信件既交代了对两名日本孤女的转交和安置,又谴责了日本军国主义对中日两国人民的残酷迫害,更传达出中国军民爱好和平、善待无辜日本百姓的人道主义精神。信件全文插入,真实全面地还原了事件原貌,使叙述更加严谨,也使这篇文章有了令人瞩目的历史意义和政治高度。

合作探究

聂荣臻在统帅军队向日本侵略军发起大规模进攻和“反扫荡”战争的间隙,以送还日本小女孩为契机,对日本侵略军进行了一次有效的政治工作。那么你认为,在战争中,是军事上的对抗谋略更重要,还是对敌人开展政治工作更重要?说说理由。

【参考示例】(观点一)军事上的对抗谋略更重要。

没有高超的军事谋略,就难以在战争中处于有利地位,并战胜敌人。战争最直接地体现为军事上的对抗和冲突,因此,过人的军事智慧和军事谋略是战争取得胜利的关键因素。比如,课文故事发生的背景百团大战,打击了日伪军的反动气焰,有力地配合了国民党正面战场的作战,极大地振奋了全国的抗战信心,对抗日战争的最终胜利具有重大意义。

在军事谋略上处于优势,是对敌开展政治工作的前提和基础。没有军事上的胜利或局部胜利,就失去了话语权。因此,如果不能使军事谋略在军事对抗中处于有利地位或相对稳固的地位,对敌开展政治工作就失去了前提和基础。

(观点二)对敌人开展政治工作更重要。

政治工作能使己方获得更多道义上的支持。孟子云,“得道多助,失道寡助”。政治工作是争取更多道义支持的渠道,使战争向着有利于己方的目标发展。聂荣臻通过送还日本小女孩,对日军开展政治工作,触动了当时日军士兵的内心,使他们回信表示感谢;在战后又引发日本人民和参加过侵华战争的日本旧军人的反省和悔过,这些作用都是军事谋略和军事手段难以产生的。

政治工作可以“不战而屈人之兵”。《孙子兵法》云,“是故百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也”“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”。“不战而屈人之兵”要好于“百战百胜”,而这一目的的达成,更多的是在于带有政治工作色彩的“伐谋”“伐交”,而不是在于体现军事谋略色彩的“伐兵”和“攻城”。

单击输入您的封面副标题

4、第四部分内容可以删除吗?

美穗子的话有什么作用?

当堂训练

对课文中的照片进行描述,符合实情

联系实际,拓展延伸

日本帝国主义在中国犯下了滔天罪过,有一种观点认为日本人永远不应该被原谅,另一种观点是可以原谅部分承认历史的日本人,还有一种观点是,可以原谅承认罪行的日本人。你认为呢?

小结:结合《长征胜利万岁》《大战中的插曲》,说说中国革命精神的内涵是什么?

【参考示例】中国革命精神是指一切先进分子和人民群众在中国革命和建设中所形成的优良精神传统,特别是在中国新民主主义革命时期,在中国共产党领导的人民革命的实践中产生的,反映革命的性质、体现革命者品格的精神。它是中华民族优良道德传统的继承和发展,是革命前辈留给我们的宝贵精神财富。

它的内容十分丰富,可以从多方面去研究概括。大体说来,包括追求真理的精神、艰苦奋斗的精神、毫不利己专门利人的精神、全心全意为人民服务的精神。还应包括英雄主义的献身精神、百折不挠的革命意志、军民一致的鱼水之情等。

战争对任何人都是一种伤害

《大战中的插曲》一文通过完整事件的叙述,八路军对日本小女孩的无微不至的关怀照顾,体现出中国人民伟大而高尚的人道主义精神,对日本小女孩的关怀更体现出对生命的敬畏之心,和日本侵华的“三光”政策正好形成对比,体现出残酷的战争不仅是中国群众遭受苦难,而且日本人民也没有幸免于难。这是对日本侵华战争罪行的控诉!

【运用】习近平指出,中国和日本是近邻。保持中日长期和平友好关系,符合两国人民根本利益,符合维护亚洲和世界和平稳定的需要。正确对待和深刻反省日本军国主义的侵略历史,是建立和发展中日关系的重要政治基础。前事不忘,后事之师。我们纪念中国人民抗日战争和世界反法西斯战争的胜利,是要以史为鉴、面向未来,共同珍爱和平、维护和平,让中日两国人民世世代代友好下去,让世界各国人民永享和平安宁。

战争的胜利最终会站在正义的一边

《大战中的插曲》文章里有一个插叙,一个名叫中西的日本兵被俘虏之后留在根据地并为根据地教中国士兵使用掷弹筒的事迹,充分证明日本的侵华战争是极其野蛮和残酷的,是不得人心的,是侵略战争,而我们这是正义的战争,从敌军的角度来放映出日本是不义的战争,正是对主题的最好诠释。

【运用】抗美援朝战争的胜利是正义的胜利。抗美援朝战争是反抗侵略、高扬着国际主义精神的正义之战。中国人民志愿军的力量源泉及其获得胜利的根本原因,是伟大的抗美援朝斗争的正义性。抗美援朝的胜利极大鼓舞了全世界被压迫民族和人民争取民族独立和人民解放的正义事业。

长征胜利万岁

大战中的插曲

任务情境

在旧中国,人民在帝国主义的侵略和黑暗势力的压迫下,处于水深火热中,但人性的美好和正义的抗争从未缺席。《长征胜利万岁》展示了中国工农红军长征的伟大壮举,《大战中的插曲》叙写了中国人民在残酷战争中对革命人道主义的坚守。这两篇纪实性作品从不同侧面表达了对中国革命的认识和思考。今天,就让我们通过杨成武将军的回忆录,来感受长征胜利给作者带来的欣喜和激动之情;跟随聂荣臻将军的回忆,来体会残酷战争中可贵的革命人道主义精神。

学习任务群一

背景解读 常识积累

学习任务一 作者简介

杨成武(1914—2004),福建省长汀县客家人。1929年参加革命,1930年加入中国共产党。17岁当上团政委。后任红1军团第1师政治委员,指挥过抗日战争、解放战争,为创建新中国立下了不朽功勋。1955年被授予上将军衔。

作品:《杨成武军事文选》《忆长征》《杨成武回忆录》等。

聂荣臻(1899—1992),字福骈,四川江津(现重庆市江津区)人。中华人民共和国著名革命家、政治家、军事家。中国人民解放军创建人和领导人之一,中华人民共和国十大元帅之一,为我国人民解放和日后国防军事现代化做出了重大贡献。终年93岁。

作品:《聂荣臻回忆录》等。

1934年10月,第五次反“围剿”失败后,中央主力红军为摆脱国民党军队的包围追击,被迫实行战略性转移,退出中央根据地,进行长征。长征是人类历史上的伟大奇迹,中央红军共进行了380余次战斗,攻占700多座县城,红军牺牲了营以上干部多达430余人,平均年龄不到30岁,共击溃国民党军数百个团。其间共经过11个省,翻越18座大山,跨过24条大河,走过荒草地,翻过雪山,行程约二万五千里。1936年10月,红军三大主力会师,标志着万里长征的胜利结束。

【背景介绍】《长征胜利万岁》

长征的基本路线:

瑞金→突破敌人四道防线→强渡乌江→占领遵义→四渡赤水→巧渡金沙江→强渡大渡河→飞夺泸定桥→翻雪山→过草地→陕北吴起会师(1935年10月)→甘肃会宁会师(1936年10月))

【背景介绍】

【背景介绍】《大战中的插曲》

井陉煤矿是日本掠夺我国煤炭资源的最大阵地,当时的井陉矿是我国三大煤矿之一,战略位置极其重要,矿区有铁路直通正太铁路,往东可迅速出击石家庄,往西据守娘子关天险,最重要的是源源不断为日寇提供燃料。1940年8月20日,百团大战正式开战,井陉煤矿成为八路军首要攻占目标。在各部队的密切配合和战士们的英勇战斗下,八路军解放了3000矿工,还彻底毁灭了井陉煤矿,即使日军运来全部设备重新安装开工,恢复生产至少半年,这对物资本已十分紧张的日军是个极大打击,起到了釜底抽薪作用,被华北日军形容为“挖心之战”。

【文体知识】

回忆录,一种文学体裁。运用叙述和描写的方法,追述本人或所熟悉的人物、过去的生活经历和社会活动。要求真实可靠,不许虚构。一般采用第一人称的叙述方式,可以写一件事的始末,也可以写某些片断。以叙述为主,可兼有抒情、议论。语言朴素自然,具有史料价值和文学价值。

学习任务二 文化常识积累

1.三皇五帝

三皇五帝是中国在夏朝以前出现在传说中的“帝王”。通常称伏羲、燧人、神农为三皇。或者称天皇、地皇、人皇为三皇。五帝通常指黄帝、颛顼(Zhuān xū)、帝喾(Kù)、唐尧、虞舜。

2.长征精神

1934年至1936年中国工农红军经历的二万五千里长征是人类战争史上的奇迹。红军指战员在长征途中表现出对革命理想和事业无比的忠诚、坚定的信念,表现出不怕牺牲、敢于斗争的无产阶级革命乐观主义精神,表现出顾全大局、严守纪律、亲密团结的高尚品德,创造了伟大的长征精神。长征精神是中华民族百折不挠、自强不息的民族精神的最高表现,是保证我们的革命和建设事业走向胜利的强大精神力量。

学习任务群二

概括课文内容 理清课文思路

学习任务一 概括课文内容

题目 长征胜利万岁

大战中的插曲

主要内容

本文是杨成武将军对1935年10月红军胜利到达吴起镇后发生的一些事情的回忆,记录了他的所思、所想、所感。

本文记述了聂荣臻将军关心和照顾在战火中失去父母的两个日本小女孩,并将她们送回日方的故事。

学习任务群三

精读文本 交流心得

(一)长征胜利万岁

1、自主诵读,重点勾画出体现长征精神的语句。

2、交流归纳,概括出你所理解的长征精神。

3、找到两条线索,交流归纳。

学习任务二 理清思路

长 征 胜 利 万 岁 (1~8)

(9~20)

(21)

(22)

(23~31)

(32~46)

抵达吴起镇

歼灭追兵

消灭反动民团

胜利会师

偶遇邓小平同志

全军干部会议召开

长征胜利会师

参加全军干部会议

1.本文是回忆录,属记叙类文体,精读课文第一部分(1~8段),找出其中运用了哪些手法来表现指战员的兴奋和激动。

答案 ①场面描写:如第二段红四团到达吴起镇后同志们“欢叫着冲着跑了下去”,描写了欢乐热烈的场面。

②动作描写:如第二段红四团到达吴起镇后同志们“欢叫”“冲”“跑”的动作描写。

③心理描写:如第二段“我们都很高兴”。

④侧面描写、拟人、寓情于景:如第四段“吴起镇披着灿烂的阳光在欢迎我们”,“灿烂的阳光”寓情于景,侧面烘托出同志们喜悦的心情;“欢迎我们”运用拟人手法,表现同志们见到吴起镇时的喜悦之情。

答案 (1)文中的邓小平同志是一个爱护战士、平易近人的首长。(2)文章主要运用了语言描写来刻画人物,从邓小平同志与“我”的交谈中可以看出邓小平同志对战士们的关心和爱护。“小鬼”这一亲昵的称呼,更拉近了邓小平同志与战士们之间的关系,显得他尤为平易近人。“小平同志与我们热烈握手”则是运用动作描写,写出了邓小平同志丝毫没有首长架子。

2.从本文中,你看到了一个怎样的邓小平?文章是如何展现其形象特点的?

答案 ①总结了红军长征的时间。包含了总的长征时间、战斗时间、休息时间、行军时间。②总结了红军长征途经地。共走过十一个省,走了二万五千里,是前所未有的长征。③总结了红军长征的成就。占领了几十个城镇,筹款数百万元,建立了数百个苏维埃政府。④总结了红军长征的困难。路途遥远,敌人围追堵截,说不尽的艰难险阻。⑤总结了红军长征的意义。长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。

3.仔细阅读毛主席关于长征的论述,说说这一论述主要讲了哪些内容。

拓展思考:

有同学认为如今社会安定,物质生活富裕,我们不必再忆苦思甜、回顾艰辛的长征历程了。请思考并讨论学习长征精神在当下的意义。

【参考示例】(观点一)树立崇高的理想与坚定的信念。在风雨如磐的长征路上,崇高的理想、坚定的信念,激励和指引着红军一路向前。崇高的理想与坚定的信念,能够为我们的学习与生活指明前进的方向,提供前进的动力。

(观点二)不畏艰险,坚持奋斗。红军战士正是凭借着不畏艰险、坚持奋斗的精神,才能在敌军的围追堵截之下取得长征的胜利的。在物质生活富裕的今天,长征精神启示我们应戒骄戒躁,以时不我待、只争朝夕的奋斗精神,走好自己的人生路。

(观点三)团结一心,顾全大局。在红军长征途中,曾发生过一个个感人的故事,不论是行进路上的彼此搀扶,还是把最后的食物留给战友,都体现了团结一心、顾全大局的精神。正是这种精神带领红军走向了最终的胜利。独木不成林,只有团结协作,才能取得成功。这对我们具有重要的教育意义。

(观点四)始终保持乐观主义精神。革命乐观主义精神,也是长征胜利的关键因素。虽然山高水险、饥寒交迫,但红军战士们始终没有放弃希望,他们脸上始终充满阳光的笑容,眼中始终流露出坚毅的光芒,正是这样的乐观精神,让他们成为不可战胜的队伍。这启示我们在遭遇挫折时,不要轻易低头,要坚信希望就在前方。

1.长征是中华民族不屈不挠精神的典范

纵观整个长征的过程:四渡赤水河,巧渡金沙江;飞夺泸定桥,强渡大渡河,爬雪山,过草地……每一个战略方向的改变,每一项战略任务的确定,每一次战斗胜利的取得,都无不体现出中国红军将士“大无畏”,不怕艰难困苦,永久坚持的精神。红军的大无畏不怕牺牲的精神,永远激励着我们前进!

【运用】习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上指出:“中华民族历史上经历过很多磨难,但从来没有被压垮过,而是愈挫愈勇,不断在磨难中成长、从磨难中奋起。”伟大的中华民族,必有其自身生生不息的精神纽带相联结;伟大的中华人民共和国,必有其不屈不挠的精神力量所立世。中华民族之所以历经磨难而不衰,久经考验而不倒,得益于中华优秀文化所培养和孕育的生生不息的民族精神。这种民族精神不断发展升华,在中华民族各个历史阶段凝聚了中国力量,发挥了重要支撑作用,并成为当前疫情防控攻坚克难、勇夺胜利的文化密码。

2.长征是人类历史上艰苦奋斗精神的楷模

长征途中,红军将士面对的是一条条波涛汹涌的大河,一座座巍然耸立的雪山,一片片茫无涯际的草地,前有敌军,后有追兵,可就是在这“敌军围困万千重”的逆境中,红军转战两万五千里,终于从100万的敌人中杀出了一条生路。谱写出一曲曲动人的“永久奋斗”的革命乐章。

【运用】林莽沉沉,裸山如刃,黄沙大漠,激浪长河,刻下长征者铿锵的足音,寒风砭骨,雪压冰封,矗立起长征者英勇的雕像!生存条件的艰苦并没有击垮红军战略转移的信心,反而是让他们愈战愈勇,最终取得长征的胜利。在革命战争年代,革命前辈在井冈山如果不发扬以门板当床、稻草做被的艰苦奋斗作风,就难以点燃革命的星星之火;在长征路上如果不发扬爬雪山过草地、嚼草根吃树皮的艰苦奋斗作风,就难以使中国革命转危为安;在延安如果不发扬自力更生、奋发图强的艰苦奋斗作风,就难以取得抗战胜利;当年如果我们共产党人没有艰苦奋斗、勇于胜利的精神,就难以实现推翻三座大山、建立社会主义新中国的革命理想。长征是血与火的较量,红军克服了千难万险,取得了一次又一次的胜利。长征精神的核心是艰苦奋斗精神。

2.这篇文章展现了红军战士们怎样的形象特点?请简要分析。

答案 ①这篇文章通过描写红军战士们歼灭敌人的追剿骑兵团,刻画了红军战士们骁勇善战、有勇有谋的形象;②通过描写红军战士们消灭反动民团,刻画了红军战士们为人民服务、热爱人民的形象;③通过描写红军战士们见到区苏维埃政府的牌子时感到亲切,刻画了红军战士们热爱中国共产党的形象;④通过对长征过程的描述,刻画了红军战士们不畏艰难险阻、勇往直前、不屈不挠、自强不息的形象。

(二)大战中的插曲

一、(1)综述,引出故事。

二、(2--5)聂荣臻在战火中照料日本孤女;

三、(6--10)聂荣臻派人送回日本孤女;

四、(11--14)孤女谢恩。

五、(15)点明事件的意义:这段大战中的插曲成为中日人民友好的佳话。

【梳理思路】《大战中的插曲》

任务一:整体阅读,思考探究

1、在抗日战争中,八路军和日本小姑娘(敌人的孩子)该如何相处?聂荣臻是怎样做的?

任务一:理解内容

1.聂荣臻正在指挥部队向日军发起全面进攻,为什么还要救两个日本小女孩呢?

答案: 因为他认为:孩子是无辜的。应该让所有人明白,虽然日军残忍地杀害了我们无数的同胞,但我们决不伤害日本儿童。这充分体现了聂荣臻伟大的革命人道主义精神。

2、如何理解大战中的这个“插曲”曲折而又很有意义?

3.“没有想到,百团大战中这个小小的‘插曲’,四十年后,竟成了中日人民友好的佳话。”试分析这句话的丰富内涵。

答案 ①看起来是一个小小的“插曲”,但其中却蕴含了我党我军的革命人道主义精神,而这成为中日人民友好的良好基础。②正是这样一个小小的“插曲”,触动了不少日本旧军人的灵魂,促使他们反思侵略战争给中国人民带来的伤痛;同时,美穗子这件事,使日本人民很受感动,对中日友好产生了很好的影响。③反对战争、热爱和平是中日两国人民的共同愿望,而这个小小的“插曲”恰恰是这一愿望的见证者、承载者,很好地充当了友好、和平的信使,自然就成为中日人民友好的佳话。

3.聂荣臻在送回日本女孩的时候,为什么要写一封没有加封的信给日本官兵?

答案 ①聂荣臻写这封信是为了交代事件的原委并表明自己的立场。聂荣臻送回两个日本女孩是为了让她们回到自己的祖国,回到她们的亲人身边,这么做是出于对孩子的照顾,为孩子的安全和将来考虑。

②信件不加封是为了让更多的日本下层人员看到,以此了解我军的思想和精神,聂荣臻的信义正词严、不卑不亢,展现了其作为政治家、军事家的远见卓识,体现了其革命人道主义精神和至仁至义的品质,体现了我们的军队是一支不畏强敌的仁义之师、正义之师。

③战火中的信件体现了我们八路军对战争的认识和态度,日本士兵和日本人民都是战争的受害者,我们应给予同情;对于侵略我们的日本法西斯,为了民族的生存和人类的和平,我们要抗战到底。

4.作者在讲述救助日本小姑娘的故事时插入致日本军人的信,信的内容是否可以删掉?为什么?

答案 不能删。这封信件既交代了对两名日本孤女的转交和安置,又谴责了日本军国主义对中日两国人民的残酷迫害,更传达出中国军民爱好和平、善待无辜日本百姓的人道主义精神。信件全文插入,真实全面地还原了事件原貌,使叙述更加严谨,也使这篇文章有了令人瞩目的历史意义和政治高度。

合作探究

聂荣臻在统帅军队向日本侵略军发起大规模进攻和“反扫荡”战争的间隙,以送还日本小女孩为契机,对日本侵略军进行了一次有效的政治工作。那么你认为,在战争中,是军事上的对抗谋略更重要,还是对敌人开展政治工作更重要?说说理由。

【参考示例】(观点一)军事上的对抗谋略更重要。

没有高超的军事谋略,就难以在战争中处于有利地位,并战胜敌人。战争最直接地体现为军事上的对抗和冲突,因此,过人的军事智慧和军事谋略是战争取得胜利的关键因素。比如,课文故事发生的背景百团大战,打击了日伪军的反动气焰,有力地配合了国民党正面战场的作战,极大地振奋了全国的抗战信心,对抗日战争的最终胜利具有重大意义。

在军事谋略上处于优势,是对敌开展政治工作的前提和基础。没有军事上的胜利或局部胜利,就失去了话语权。因此,如果不能使军事谋略在军事对抗中处于有利地位或相对稳固的地位,对敌开展政治工作就失去了前提和基础。

(观点二)对敌人开展政治工作更重要。

政治工作能使己方获得更多道义上的支持。孟子云,“得道多助,失道寡助”。政治工作是争取更多道义支持的渠道,使战争向着有利于己方的目标发展。聂荣臻通过送还日本小女孩,对日军开展政治工作,触动了当时日军士兵的内心,使他们回信表示感谢;在战后又引发日本人民和参加过侵华战争的日本旧军人的反省和悔过,这些作用都是军事谋略和军事手段难以产生的。

政治工作可以“不战而屈人之兵”。《孙子兵法》云,“是故百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也”“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”。“不战而屈人之兵”要好于“百战百胜”,而这一目的的达成,更多的是在于带有政治工作色彩的“伐谋”“伐交”,而不是在于体现军事谋略色彩的“伐兵”和“攻城”。

单击输入您的封面副标题

4、第四部分内容可以删除吗?

美穗子的话有什么作用?

当堂训练

对课文中的照片进行描述,符合实情

联系实际,拓展延伸

日本帝国主义在中国犯下了滔天罪过,有一种观点认为日本人永远不应该被原谅,另一种观点是可以原谅部分承认历史的日本人,还有一种观点是,可以原谅承认罪行的日本人。你认为呢?

小结:结合《长征胜利万岁》《大战中的插曲》,说说中国革命精神的内涵是什么?

【参考示例】中国革命精神是指一切先进分子和人民群众在中国革命和建设中所形成的优良精神传统,特别是在中国新民主主义革命时期,在中国共产党领导的人民革命的实践中产生的,反映革命的性质、体现革命者品格的精神。它是中华民族优良道德传统的继承和发展,是革命前辈留给我们的宝贵精神财富。

它的内容十分丰富,可以从多方面去研究概括。大体说来,包括追求真理的精神、艰苦奋斗的精神、毫不利己专门利人的精神、全心全意为人民服务的精神。还应包括英雄主义的献身精神、百折不挠的革命意志、军民一致的鱼水之情等。

战争对任何人都是一种伤害

《大战中的插曲》一文通过完整事件的叙述,八路军对日本小女孩的无微不至的关怀照顾,体现出中国人民伟大而高尚的人道主义精神,对日本小女孩的关怀更体现出对生命的敬畏之心,和日本侵华的“三光”政策正好形成对比,体现出残酷的战争不仅是中国群众遭受苦难,而且日本人民也没有幸免于难。这是对日本侵华战争罪行的控诉!

【运用】习近平指出,中国和日本是近邻。保持中日长期和平友好关系,符合两国人民根本利益,符合维护亚洲和世界和平稳定的需要。正确对待和深刻反省日本军国主义的侵略历史,是建立和发展中日关系的重要政治基础。前事不忘,后事之师。我们纪念中国人民抗日战争和世界反法西斯战争的胜利,是要以史为鉴、面向未来,共同珍爱和平、维护和平,让中日两国人民世世代代友好下去,让世界各国人民永享和平安宁。

战争的胜利最终会站在正义的一边

《大战中的插曲》文章里有一个插叙,一个名叫中西的日本兵被俘虏之后留在根据地并为根据地教中国士兵使用掷弹筒的事迹,充分证明日本的侵华战争是极其野蛮和残酷的,是不得人心的,是侵略战争,而我们这是正义的战争,从敌军的角度来放映出日本是不义的战争,正是对主题的最好诠释。

【运用】抗美援朝战争的胜利是正义的胜利。抗美援朝战争是反抗侵略、高扬着国际主义精神的正义之战。中国人民志愿军的力量源泉及其获得胜利的根本原因,是伟大的抗美援朝斗争的正义性。抗美援朝的胜利极大鼓舞了全世界被压迫民族和人民争取民族独立和人民解放的正义事业。