2021-2022学年统编版高中语文必修上册4.1《 喜看稻菽千重浪》课件(48张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册4.1《 喜看稻菽千重浪》课件(48张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-24 20:10:07 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

人教统编版 必修 上册 第二单元

“喜看稻菽千重浪”这是一种怎样的心情?

2010年4月28日,北京百年讲堂,“首届中国心灵富豪榜”在此隆重发布。唯一的“首富榜”被中国著名科学家、“杂交水稻之父”袁隆平摘得。主办方给他的评词是:“他用一粒种子改变了世界;他创造的物质财富,只有两个字可以形容——无价。而他自己,依旧躬耕于田畴,淡泊于名利,真实于自我。他以一介农夫的姿态,行走在心灵的田野,收获着泥土的芬芳。那里,有着一个民族崛起的最古老密码。”

评估机构的一份报告称,作为“世界杂交水稻之父”,袁隆平的身价为1000亿元。对此,他说:“我的主要精力是做研究。只要田里有稻子,从播种到收获,每天都要下田,这是我的本职工作,也是我的追求。用财富衡量科学家价值太低级、太庸俗。”

一介农夫,淡泊名利,播撒智慧,收获富足。一粒种子,改变世界。“杂交水稻之父”袁隆平,一位物质和精神双重富有的心灵富豪。让我们一起走近袁隆平。

大家都知道“杂交水稻之父”是谁吗?为什么他能得到世界的认可和赞誉呢?

我培养灵感有四个字,

这就是“知识+汗水”。

成功的启示

确立起一种正确的人生哲学,于每个人乃是生死攸关的需要。失去了人生目标的人,是最不幸的人。目标的坚定是性格中最必要的力量源泉之一,也是成功的利器之一。没有它,天才也会在矛盾无定的迷途中徒劳无功。没有一定的目标,智慧就会丧失;哪儿都是目标,哪儿就都没有目标。

——袁隆平

人物格言

资料链接:了解袁隆平:

袁隆平(1930年9月7日-2021年5月22日13点7分),男,汉族,无党派人士,江西省九江市德安县人,生于北京。中国杂交水稻育种专家,中国研究与发展杂交水稻的开创者,被誉为“世界杂交水稻之父”。国家杂交水稻工程技术研究中心、湖南杂交水稻研究中心原主任,湖南省政协原副主席,中国工程院院士,美国国家科学院院士,中国发明协会会士,湖南农业大学名誉校长,第六届、七届、八届、九届、十届、十一届、十二届全国政协常委。

袁隆平是杂交水稻研究领域的开创者和带头人,致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“两系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系。并提出并实施“种三产四丰产工程”,运用超级杂交稻的技术成果,出版中、英文专著6部,发表论文60余篇。

2018年9月8日,获得"未来科学大奖"生命科学奖 ;2018年12月18日,党中央、国务院授予袁隆平改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,获评杂交水稻研究的开创者。 2019年9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予袁隆平“共和国勋章”。2020年11月28日,当选2020中国经济新闻人物。

写作背景

袁隆平院士是中国杂交水稻事业的开创者,是当代神农。他研究杂交水稻50多年,不畏艰难,甘于奉献,呕心沥血,苦苦追求。他的研究成果,不仅使中国率先在世界上实现“超级稻”目标,而且对解决中国乃至全世界的粮食问题也具有重大意义。截至2017年,杂交水稻在我国已累计推广超90亿亩,共增产稻谷6000多亿公斤。袁隆平多次赴印度、越南等国,悉心传授杂交水稻技术,以帮助这些国家克服粮食短缺和饥饿问题,为确保我国粮食安全和世界粮食供给作出了卓越贡献。

教学过程

作者介绍

沈英甲(1948年生),1983年 至2003年先后在外交部《世界知识》杂志和《世界博览》杂志、《科技日报》任记者,曾多年担任机动记者。在《科技日报》曾先后任副刊部主任、机动记者部主任,现为高级记者。主要作品有《进神农架》《采访死亡手记》《生存方式》《前尘》。

教学过程

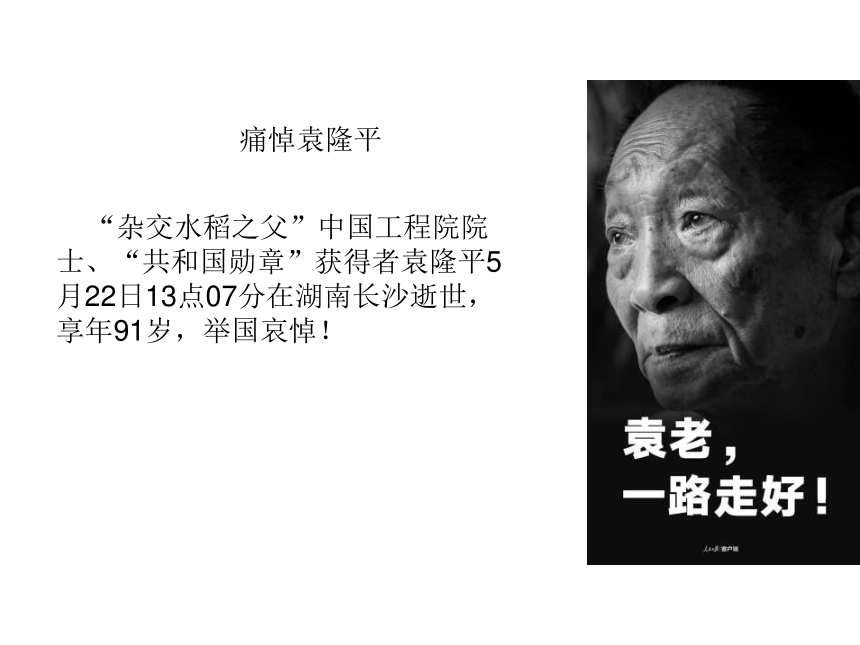

痛悼袁隆平

“杂交水稻之父”中国工程院院士、“共和国勋章”获得者袁隆平5月22日13点07分在湖南长沙逝世,享年91岁,举国哀悼!

《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》

——中国当代劳动者的风采(一)

本课学习目标:

1、了解人物通讯的基本写作特点,掌握阅读人物通讯的一般方法。

2、理解并感悟袁隆平高尚品质与精神境界。

3、挖掘人物亮点,学习一材多用,储备写作素材。

问题相关知识:

通讯,是运用记叙、描写、抒情、议论等多种手法,具体、生动、形象地反映新闻事件或典型人物的一种新闻报道形式。它是记叙文的一种,是报纸、广播电台、通讯社常用的文体。

通讯的类型有:人物通讯、事件通讯、工作通讯、概貌通讯、新闻故事、文艺通讯、主题通讯、旅游通讯;最常见的是:人物通讯和事件通讯。它是应用写作研究的重要文体之一。

阅读一则消息,通过对比说说通讯的特点

基本特点:

(1)严格的真实性。

(2)报道的客观性。

(3)较强的时间性。

(4)描写的形象性。

消息和通讯

标题

人物通讯

以新闻人物为报道对象,通过新闻人物的行动反映时代特点和社会面貌的一种通讯形式。换言之,人物通讯书写的不只是人物,还有时代精神,要能够正确引导舆论,培育社会共识,起到激励和鼓舞的作用。

“历史是个人的历史,个人是历史的个人”

人物通讯怎么读?

(一)人物通讯要注意新闻性与文学性相结合,新闻性要突显重点,文学性要有丰富的细节。本篇人物通讯,精彩之处有哪几点?

1、 围绕主旨选取典型事件;

2、 小标题清晰明白,结构统一;

3、 细节描写使人物形神兼备;

4、准确的数据增强文章真实性。

(二)人物通讯的一般方法。

1、抓关键句,理清线索;

2、提炼要素,概括事件;

3、品读细节,理解人物;

4、明确主旨,赏鉴特色。

层次结构

2

:介绍袁隆平的工作态度和方法。

3

:介绍袁隆平的学术成就,体现袁隆平的学术品质。

1

全文可分为四个部分:

5

:介绍袁隆平的理想志向及其研制杂交水稻成功的巨大影响。

4

:介绍袁隆平的道德操守。

标题是文章的精华和灵魂所在,“题好一半文”说的就是标题对于文章成功的重要性。结合全文内容,请分析文章标题的妙处。

本篇文章运用了大量的数字,请找出来,说说这些数字的作用。

全文分析

劳动推动着社会的发展、时代的进步,也塑造着人的思想性格。袁隆平等杰出劳动者的模范事迹,彰显了劳动的崇高与美丽。请结合课文内容,谈谈你的认识。

本篇通讯着力刻画了一些细节,找出这些细节,分析它们对表现人物所起的作用。

全文分析

标题是文章的精华和灵魂所在,“题好一半文”说的就是标题对于文章成功的重要性。结合全文内容,请分析文章标题的妙处。

明确:

正题,引用毛泽东1959年写的《七律 到韶山》中的诗句“喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟”,表达了作者对袁隆平研究成果和突出贡献的赞叹;副题,点明所报道的人物。

本篇文章运用了大量的数字,请找出来,说说这些数字的作用。

明确:

文章第三部分“事实是科学家的空气”大量运用数字,如:我国是世界上第一个在生产上利用水稻杂种优势的国家,杂交稻比一般水稻每亩增产100千克左右。1976年~1991年全国累计种植杂交稻19亿多亩,增产粮食近2000亿千克。由此可见,杂交水稻的推广,对解决我国11亿人口的温饱问题发挥了极其重要的作用。目前,全国种植面积最大、产量最高的一个水稻良种“汕优63”是杂交稻。近几年的年种植面积都超过一亿亩,平均亩产稳定在500千克左右,不仅产量高而且品质好,被评为全国优质籼稻米。这几组数字记录杂交水稻的种植面积、亩产量、增产情况等,并与一般水稻做对比,有力地说明了杂交水稻的优越性,突出了袁隆平的卓越贡献,也体现了通讯报道的真实性。

全文分析

全文分析

劳动推动着社会的发展、时代的进步,也塑造着人的思想性格。袁隆平等杰出劳动者的模范事迹,彰显了劳动的崇高与美丽。请结合课文内容,谈谈你的认识。

明确:

袁隆平致力于杂交水稻研究,从发现天然杂交稻,到发明杂交水稻,再到创建超级杂交稻技术体系,使我国杂交水稻研究始终居世界领先水平,为确保我国粮食安全和世界粮食供给作出了卓越贡献。他深入田间地头的身影是美丽的,他投身实验、反复研究探讨的身影也是美丽的,而他热爱劳动,用劳动收获粮食、消除饥饿的举动是崇高的,值得我们尊敬和爱戴。

本篇通讯着力刻画了一些细节,找出这些细节,分析它们对表现人物所起的作用。

明确:

“2001年春节过后的第二天,湖南长沙马坡岭笼罩在薄雾之中,空中不时飘下雨点。袁隆平眯起双眼,出神地打量着这片几百亩大的试验田,然后跨过水渠,迈步走进田间。他蹲下身子翻看着土壤。”。作者用“眯起双眼”“出神地打量”“跨过”“迈步”“蹲下身子翻看”等词语,生动刻画了袁隆平工作认真细心,对科学研究一丝不苟。

“突然,他那敏锐的目光停留在一蔸形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上。他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来。”这段细节描写,写出了袁隆平发现天然杂交稻的惊喜之情。

课文写了袁隆平哪四个方面的内容?

根据小标题和课文内容填写下表:

课文写了四个小标题:

1、实践是他发现真理的途径;

2、创新是他的灵魂和本质;

3、实事求是是他的立场和态度;

4、引领“绿色革命”是他的心愿。

袁隆平是一位 的实践者;

袁隆平是一位 的研究者;

袁隆平是一位 的捍卫者;

袁隆平是一位 的寻梦者。

袁隆平是一位 扎根农田,挥洒汗水,专注敬业,严谨认真 的实践者;

袁隆平是一位 不迷信权威,不动摇,不退却,极具韧性 的研究者;

袁隆平是一位 勇于担当,坚持实事求是 ,不计个人风险 的捍卫者;

袁隆平是一位 心怀天下,情系世界,生命不息,追求不止 的寻梦者。

【参考答案】:

总结概括:这四个方面的内容分别体现了袁隆平作为一名科学家的哪些方面的品质?

写他的理想志向,目标远大,不断进取,引领“绿色革命”是他的心愿。

1、曾记否,到中流击水

写他的工作态度和方法,注重实践,勇于探索。

2、创新是科学家的灵魂和本质

写他的学术品格,不迷信权威,勇于创新。

3、事实是科学家的空气

写他的道德操守,坚持事实,实事求是。

4、饥饿的威胁在退却

2.思考:作者为什么说“袁隆平是世界上最有影响的中国科学家之一,他正在引导一场新的‘绿色革命’”?

明确:这是全文结束部分的一个总结性语段。前一分句是对袁隆平的高度评价,将这位伟大的科学家和世界上产生过很大影响的其他科学家放在同一水平,这也是对这位杰出的科学家的赞美。他所作出的贡献与其他最优秀的科学家的发现一样,堪称一场“革命”,这场革命正由他引导着,向贫穷与饥饿开战,并一定会取得辉煌的胜利。

探究人物品质

1.思考:袁隆平为什么被称为“泥腿子专家”?

明确:袁隆平为了实验,常年扎根试验田,如“头顶烈日,脚踩淤泥,弯腰驼背”不正是农民的劳作写照吗?而现在做这个的是袁隆平,所以说他是“泥腿子专家”。

3、作者运用了怎么样的写作方法使袁隆平更加立体地呈现在我们面前的?

(1)细节描写:细节描写是丰富通讯信息、把人物写得栩栩如生、把来龙去脉交代清楚的重要手段。

例如:“一位老人眯起双眼—走下了稻田”,几个动词突出了人物工作之认真细心,对科学的严谨,一丝不苟。这段文字描写了一位平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

再如:“突然他的目光停留在一棵雄花花药不开裂,性状奇特的植株上,这正是退化了的雄蕊。他马上把这株洞庭早籼天然雄性不育株用布条标记。袁隆平欣喜异常,水稻雄性不育植株,终于找到了。”这几句话,通过袁隆平的目光(突然停留)、行动(马上标记)、心情(欣喜异常)三个细节,就把袁隆平作为一个优秀科学家难能可贵的创新品质形象而具体地展现在我们的眼前了。

(2)具体、典型的事例

①2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。(热爱并献身于农科研事业)

②1960年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。(勇于实践,敢于探索)

③1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。(解放思想,破除迷信,敢于创新)

④1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。(坚持真理,实事求是)

⑤1993年袁隆平要求对推广“玉米稻”持慎重态度。(坚持真理,实事求是)

⑥1986年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。(矢志为中国和世界人民作贡献)

⑦袁隆平的两个心愿,要引导一场新的“绿色革命”。(矢志为中国和世界人民作贡献)

搜集占有大量的资料之后,可选的事例很多,但是作者围绕主题,选取可以突出人物个性的事例,选材精,不庞杂。

4、作者用什么样的结构和手法将这些具体典型事例贯穿起来的?

(1)导语——小标题(布局谋篇精细、巧妙)

贯穿全文的中心线索是导语,同时作者按人物的品质和事迹分类,列小标题组织材料。而导语与后文是总分关系。

特点:条理清晰明白,重点突出。

语句精妙、结构工整。

内容(深刻、突出主题)、形式(灵动、赋予文采)

(2)记叙为主,夹以描写、议论、说明多种灵活的表达方式:

袁隆平是怎样发现真理的,采用了倒叙的手法,追述了袁隆平科学实践的过程(那是1960年7月的一天——发起了挑战):发现特异稻(欣喜)→护理特异稻(满怀希望)→试种特异稻(失望)→分析研究(自信)→发现真理(收获)

5、文章的题目就是文章的“眼睛”,尤其是新闻类文章,它要在第一时间传达出消息中最重要、最吸引人的信息,请分析本文题目的特点。

明确:正题,引用了毛泽东1959年写的《七律·回韶山》中的诗句,表达的不仅是农业科技领域取得的重大成就,而且还隐含着对未来农业更广阔前景的展望。

课堂小练:

(一)阅读下面文段,回答问题:

①2001年2月19日,袁隆平被授予2000年度中国国家最高科学技术奖。这位杂交水稻专家的研究成果,不仅使中国率先在世界上实现“超级稻”目标,而且对解决中国乃至世界的粮食问题也具有重大意义。

②2001年春节刚过后的第二天,湖南长沙马坡岭笼罩在薄雾之中,空中不时飘下雨点。一位老人眯起双眼,出神地打量这几百亩试验田。他跨过水渠,迈步走进田间,不时蹲下身子翻看着土壤,接着挽起裤腿走下了稻田。这位老人,就是几天后将要赴京领取由国家主席亲自签署、颁发的国家最高科学技术奖的农业科学家、“杂交水稻之父”、“泥腿子院士”——袁隆平。

请选出对上文的判断有误的一项( )

A.①交待了时间、人物和事件,十分简明。

B.①中的“不仅……而且……”一句是递进关系的复句,强调了意义之大。

C.②对环境进行了描写,说明袁隆平工作之勤奋、工作之辛苦、工作之谨慎。

D.②最后一句从另一个角度高度评价了袁隆平的科学贡献。

C (没有体现“工作之谨慎”)

1、这篇通讯在结构上有哪些特点?其作用是什么?

作用:层次分明、条理清晰、结构严谨。重点突出深入实践、大胆创新、实事求是的精神和引领“绿色革命”的远大理想。

实践是他发现真理的途径

创新是他的灵魂和本质

实事求是是他的立场和态度

引领“绿色革命”是他的心愿

深入探究

使用小标题

3、请鉴赏两段细节描写的文字并分析其作用。

①“他跨过水渠,迈步走进田间,不时蹲下身子翻看着土壤,接着挽起裤腿走下了稻田。”

②“突然,他那敏锐的目光停留在一蔸形态特异的水稻植株上。他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来!

作用:精彩的细节描写细致入微刻画人物,充分地表现了袁隆平工作认真、科学严谨。突出了袁隆平的敢于实践,丰富了人物通讯的信息。

4、本文多处运用数据,请找出来并谈谈他们的作用。

①“现在我们试验田种的杂交稻每亩产700千克,农民种的亩产能达到800千克甚至更高。”

②“杂交稻比一般水稻每亩增产100千克左右。

③ 1976年至1991年全国累计种植杂交稻19亿多亩,增产粮食近2000亿千克。”

④“近几年的年种植面积都超过1亿亩,平均亩产稳定在500千克左右。”

⑤“1976年至1999年,全国累计推广杂交水稻35亿多亩,增产稻谷3500亿千克。近年来,全国杂交水稻年种植2.3亿亩左右年增产的稻谷可以养活6000万人口。”

⑥“小面积最高产量达每亩1139千克,达到了100千克/公顷的超级稻产量指标。如果按年推广2亿亩记,年增粮食可养活7000多万人口。”

作用:这些准确的数据体现了新闻的真实性,说明了杂交水稻的优越性,突出了袁隆平的卓越贡献。

5、这篇人物通讯的表达方式有什么特点?其作用是什么?

文章以记叙为主,适当地插入了描写、议论和抒情,形式灵活,表达了对袁隆平的崇敬之情,升华了文章的主题。

文章先记叙研究成果,然后用议论的方式写出研究成果的重大意义,洋溢着一种民族自豪感。文章还写道:“袁隆平的发现,开创了世界水稻研究的新纪元。”作者把记叙和议论有机地结合在一起,表现了对袁隆平的崇敬之情。

写作特色

(1)使用小标题,条理清晰,结构严谨。

(2)选取典型事例,突出人物的品质。

(3)生动的细节描写,使人物形神兼备。

(4)准确的数据,体现了新闻的真实性。

(5)灵活的表达方式,体现新闻的文学性。

“感动中国 2004年度人物”颁奖辞

“他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴,淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流!”

素材积累

因为袁隆平的突出贡献,几乎成了得奖专业户。1998年一项无形资产评估中,“袁隆平”三个字的品牌价被估价超过1000亿元。然而荣誉和财富的不约而至并没有改变袁隆平科学家的本色。他自己说他并不在乎那些名利。

课外延伸

面对千亿身价,袁隆平一笑置之。

他说:“人的身上,最值钱的 东西,是脑袋里的知识。我这么个糟老头子,才一米六高,六十公斤重,连骨头卖了都值不了几个钱。我一个月工资1600多元,外加院士补助、其它津贴、顾问讲学费、稿费,掐指一算,也有几千元,够花了。”

被选为人大代表

获2000年国家最高科学技术奖

中国水稻专家袁隆平获世界粮食奖

获以色列沃尔夫农业奖

作业布置

鲁迅在《中国人失掉自信力了吗》中指出:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……这就是中国的脊梁。”

袁隆平作为 “中国的脊梁”,当之无愧!请改写三则素材,字数100字左右。

感谢聆听

人教统编版 必修 上册 第二单元

“喜看稻菽千重浪”这是一种怎样的心情?

2010年4月28日,北京百年讲堂,“首届中国心灵富豪榜”在此隆重发布。唯一的“首富榜”被中国著名科学家、“杂交水稻之父”袁隆平摘得。主办方给他的评词是:“他用一粒种子改变了世界;他创造的物质财富,只有两个字可以形容——无价。而他自己,依旧躬耕于田畴,淡泊于名利,真实于自我。他以一介农夫的姿态,行走在心灵的田野,收获着泥土的芬芳。那里,有着一个民族崛起的最古老密码。”

评估机构的一份报告称,作为“世界杂交水稻之父”,袁隆平的身价为1000亿元。对此,他说:“我的主要精力是做研究。只要田里有稻子,从播种到收获,每天都要下田,这是我的本职工作,也是我的追求。用财富衡量科学家价值太低级、太庸俗。”

一介农夫,淡泊名利,播撒智慧,收获富足。一粒种子,改变世界。“杂交水稻之父”袁隆平,一位物质和精神双重富有的心灵富豪。让我们一起走近袁隆平。

大家都知道“杂交水稻之父”是谁吗?为什么他能得到世界的认可和赞誉呢?

我培养灵感有四个字,

这就是“知识+汗水”。

成功的启示

确立起一种正确的人生哲学,于每个人乃是生死攸关的需要。失去了人生目标的人,是最不幸的人。目标的坚定是性格中最必要的力量源泉之一,也是成功的利器之一。没有它,天才也会在矛盾无定的迷途中徒劳无功。没有一定的目标,智慧就会丧失;哪儿都是目标,哪儿就都没有目标。

——袁隆平

人物格言

资料链接:了解袁隆平:

袁隆平(1930年9月7日-2021年5月22日13点7分),男,汉族,无党派人士,江西省九江市德安县人,生于北京。中国杂交水稻育种专家,中国研究与发展杂交水稻的开创者,被誉为“世界杂交水稻之父”。国家杂交水稻工程技术研究中心、湖南杂交水稻研究中心原主任,湖南省政协原副主席,中国工程院院士,美国国家科学院院士,中国发明协会会士,湖南农业大学名誉校长,第六届、七届、八届、九届、十届、十一届、十二届全国政协常委。

袁隆平是杂交水稻研究领域的开创者和带头人,致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“两系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系。并提出并实施“种三产四丰产工程”,运用超级杂交稻的技术成果,出版中、英文专著6部,发表论文60余篇。

2018年9月8日,获得"未来科学大奖"生命科学奖 ;2018年12月18日,党中央、国务院授予袁隆平改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,获评杂交水稻研究的开创者。 2019年9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予袁隆平“共和国勋章”。2020年11月28日,当选2020中国经济新闻人物。

写作背景

袁隆平院士是中国杂交水稻事业的开创者,是当代神农。他研究杂交水稻50多年,不畏艰难,甘于奉献,呕心沥血,苦苦追求。他的研究成果,不仅使中国率先在世界上实现“超级稻”目标,而且对解决中国乃至全世界的粮食问题也具有重大意义。截至2017年,杂交水稻在我国已累计推广超90亿亩,共增产稻谷6000多亿公斤。袁隆平多次赴印度、越南等国,悉心传授杂交水稻技术,以帮助这些国家克服粮食短缺和饥饿问题,为确保我国粮食安全和世界粮食供给作出了卓越贡献。

教学过程

作者介绍

沈英甲(1948年生),1983年 至2003年先后在外交部《世界知识》杂志和《世界博览》杂志、《科技日报》任记者,曾多年担任机动记者。在《科技日报》曾先后任副刊部主任、机动记者部主任,现为高级记者。主要作品有《进神农架》《采访死亡手记》《生存方式》《前尘》。

教学过程

痛悼袁隆平

“杂交水稻之父”中国工程院院士、“共和国勋章”获得者袁隆平5月22日13点07分在湖南长沙逝世,享年91岁,举国哀悼!

《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》

——中国当代劳动者的风采(一)

本课学习目标:

1、了解人物通讯的基本写作特点,掌握阅读人物通讯的一般方法。

2、理解并感悟袁隆平高尚品质与精神境界。

3、挖掘人物亮点,学习一材多用,储备写作素材。

问题相关知识:

通讯,是运用记叙、描写、抒情、议论等多种手法,具体、生动、形象地反映新闻事件或典型人物的一种新闻报道形式。它是记叙文的一种,是报纸、广播电台、通讯社常用的文体。

通讯的类型有:人物通讯、事件通讯、工作通讯、概貌通讯、新闻故事、文艺通讯、主题通讯、旅游通讯;最常见的是:人物通讯和事件通讯。它是应用写作研究的重要文体之一。

阅读一则消息,通过对比说说通讯的特点

基本特点:

(1)严格的真实性。

(2)报道的客观性。

(3)较强的时间性。

(4)描写的形象性。

消息和通讯

标题

人物通讯

以新闻人物为报道对象,通过新闻人物的行动反映时代特点和社会面貌的一种通讯形式。换言之,人物通讯书写的不只是人物,还有时代精神,要能够正确引导舆论,培育社会共识,起到激励和鼓舞的作用。

“历史是个人的历史,个人是历史的个人”

人物通讯怎么读?

(一)人物通讯要注意新闻性与文学性相结合,新闻性要突显重点,文学性要有丰富的细节。本篇人物通讯,精彩之处有哪几点?

1、 围绕主旨选取典型事件;

2、 小标题清晰明白,结构统一;

3、 细节描写使人物形神兼备;

4、准确的数据增强文章真实性。

(二)人物通讯的一般方法。

1、抓关键句,理清线索;

2、提炼要素,概括事件;

3、品读细节,理解人物;

4、明确主旨,赏鉴特色。

层次结构

2

:介绍袁隆平的工作态度和方法。

3

:介绍袁隆平的学术成就,体现袁隆平的学术品质。

1

全文可分为四个部分:

5

:介绍袁隆平的理想志向及其研制杂交水稻成功的巨大影响。

4

:介绍袁隆平的道德操守。

标题是文章的精华和灵魂所在,“题好一半文”说的就是标题对于文章成功的重要性。结合全文内容,请分析文章标题的妙处。

本篇文章运用了大量的数字,请找出来,说说这些数字的作用。

全文分析

劳动推动着社会的发展、时代的进步,也塑造着人的思想性格。袁隆平等杰出劳动者的模范事迹,彰显了劳动的崇高与美丽。请结合课文内容,谈谈你的认识。

本篇通讯着力刻画了一些细节,找出这些细节,分析它们对表现人物所起的作用。

全文分析

标题是文章的精华和灵魂所在,“题好一半文”说的就是标题对于文章成功的重要性。结合全文内容,请分析文章标题的妙处。

明确:

正题,引用毛泽东1959年写的《七律 到韶山》中的诗句“喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟”,表达了作者对袁隆平研究成果和突出贡献的赞叹;副题,点明所报道的人物。

本篇文章运用了大量的数字,请找出来,说说这些数字的作用。

明确:

文章第三部分“事实是科学家的空气”大量运用数字,如:我国是世界上第一个在生产上利用水稻杂种优势的国家,杂交稻比一般水稻每亩增产100千克左右。1976年~1991年全国累计种植杂交稻19亿多亩,增产粮食近2000亿千克。由此可见,杂交水稻的推广,对解决我国11亿人口的温饱问题发挥了极其重要的作用。目前,全国种植面积最大、产量最高的一个水稻良种“汕优63”是杂交稻。近几年的年种植面积都超过一亿亩,平均亩产稳定在500千克左右,不仅产量高而且品质好,被评为全国优质籼稻米。这几组数字记录杂交水稻的种植面积、亩产量、增产情况等,并与一般水稻做对比,有力地说明了杂交水稻的优越性,突出了袁隆平的卓越贡献,也体现了通讯报道的真实性。

全文分析

全文分析

劳动推动着社会的发展、时代的进步,也塑造着人的思想性格。袁隆平等杰出劳动者的模范事迹,彰显了劳动的崇高与美丽。请结合课文内容,谈谈你的认识。

明确:

袁隆平致力于杂交水稻研究,从发现天然杂交稻,到发明杂交水稻,再到创建超级杂交稻技术体系,使我国杂交水稻研究始终居世界领先水平,为确保我国粮食安全和世界粮食供给作出了卓越贡献。他深入田间地头的身影是美丽的,他投身实验、反复研究探讨的身影也是美丽的,而他热爱劳动,用劳动收获粮食、消除饥饿的举动是崇高的,值得我们尊敬和爱戴。

本篇通讯着力刻画了一些细节,找出这些细节,分析它们对表现人物所起的作用。

明确:

“2001年春节过后的第二天,湖南长沙马坡岭笼罩在薄雾之中,空中不时飘下雨点。袁隆平眯起双眼,出神地打量着这片几百亩大的试验田,然后跨过水渠,迈步走进田间。他蹲下身子翻看着土壤。”。作者用“眯起双眼”“出神地打量”“跨过”“迈步”“蹲下身子翻看”等词语,生动刻画了袁隆平工作认真细心,对科学研究一丝不苟。

“突然,他那敏锐的目光停留在一蔸形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上。他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来。”这段细节描写,写出了袁隆平发现天然杂交稻的惊喜之情。

课文写了袁隆平哪四个方面的内容?

根据小标题和课文内容填写下表:

课文写了四个小标题:

1、实践是他发现真理的途径;

2、创新是他的灵魂和本质;

3、实事求是是他的立场和态度;

4、引领“绿色革命”是他的心愿。

袁隆平是一位 的实践者;

袁隆平是一位 的研究者;

袁隆平是一位 的捍卫者;

袁隆平是一位 的寻梦者。

袁隆平是一位 扎根农田,挥洒汗水,专注敬业,严谨认真 的实践者;

袁隆平是一位 不迷信权威,不动摇,不退却,极具韧性 的研究者;

袁隆平是一位 勇于担当,坚持实事求是 ,不计个人风险 的捍卫者;

袁隆平是一位 心怀天下,情系世界,生命不息,追求不止 的寻梦者。

【参考答案】:

总结概括:这四个方面的内容分别体现了袁隆平作为一名科学家的哪些方面的品质?

写他的理想志向,目标远大,不断进取,引领“绿色革命”是他的心愿。

1、曾记否,到中流击水

写他的工作态度和方法,注重实践,勇于探索。

2、创新是科学家的灵魂和本质

写他的学术品格,不迷信权威,勇于创新。

3、事实是科学家的空气

写他的道德操守,坚持事实,实事求是。

4、饥饿的威胁在退却

2.思考:作者为什么说“袁隆平是世界上最有影响的中国科学家之一,他正在引导一场新的‘绿色革命’”?

明确:这是全文结束部分的一个总结性语段。前一分句是对袁隆平的高度评价,将这位伟大的科学家和世界上产生过很大影响的其他科学家放在同一水平,这也是对这位杰出的科学家的赞美。他所作出的贡献与其他最优秀的科学家的发现一样,堪称一场“革命”,这场革命正由他引导着,向贫穷与饥饿开战,并一定会取得辉煌的胜利。

探究人物品质

1.思考:袁隆平为什么被称为“泥腿子专家”?

明确:袁隆平为了实验,常年扎根试验田,如“头顶烈日,脚踩淤泥,弯腰驼背”不正是农民的劳作写照吗?而现在做这个的是袁隆平,所以说他是“泥腿子专家”。

3、作者运用了怎么样的写作方法使袁隆平更加立体地呈现在我们面前的?

(1)细节描写:细节描写是丰富通讯信息、把人物写得栩栩如生、把来龙去脉交代清楚的重要手段。

例如:“一位老人眯起双眼—走下了稻田”,几个动词突出了人物工作之认真细心,对科学的严谨,一丝不苟。这段文字描写了一位平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

再如:“突然他的目光停留在一棵雄花花药不开裂,性状奇特的植株上,这正是退化了的雄蕊。他马上把这株洞庭早籼天然雄性不育株用布条标记。袁隆平欣喜异常,水稻雄性不育植株,终于找到了。”这几句话,通过袁隆平的目光(突然停留)、行动(马上标记)、心情(欣喜异常)三个细节,就把袁隆平作为一个优秀科学家难能可贵的创新品质形象而具体地展现在我们的眼前了。

(2)具体、典型的事例

①2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。(热爱并献身于农科研事业)

②1960年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。(勇于实践,敢于探索)

③1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。(解放思想,破除迷信,敢于创新)

④1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。(坚持真理,实事求是)

⑤1993年袁隆平要求对推广“玉米稻”持慎重态度。(坚持真理,实事求是)

⑥1986年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。(矢志为中国和世界人民作贡献)

⑦袁隆平的两个心愿,要引导一场新的“绿色革命”。(矢志为中国和世界人民作贡献)

搜集占有大量的资料之后,可选的事例很多,但是作者围绕主题,选取可以突出人物个性的事例,选材精,不庞杂。

4、作者用什么样的结构和手法将这些具体典型事例贯穿起来的?

(1)导语——小标题(布局谋篇精细、巧妙)

贯穿全文的中心线索是导语,同时作者按人物的品质和事迹分类,列小标题组织材料。而导语与后文是总分关系。

特点:条理清晰明白,重点突出。

语句精妙、结构工整。

内容(深刻、突出主题)、形式(灵动、赋予文采)

(2)记叙为主,夹以描写、议论、说明多种灵活的表达方式:

袁隆平是怎样发现真理的,采用了倒叙的手法,追述了袁隆平科学实践的过程(那是1960年7月的一天——发起了挑战):发现特异稻(欣喜)→护理特异稻(满怀希望)→试种特异稻(失望)→分析研究(自信)→发现真理(收获)

5、文章的题目就是文章的“眼睛”,尤其是新闻类文章,它要在第一时间传达出消息中最重要、最吸引人的信息,请分析本文题目的特点。

明确:正题,引用了毛泽东1959年写的《七律·回韶山》中的诗句,表达的不仅是农业科技领域取得的重大成就,而且还隐含着对未来农业更广阔前景的展望。

课堂小练:

(一)阅读下面文段,回答问题:

①2001年2月19日,袁隆平被授予2000年度中国国家最高科学技术奖。这位杂交水稻专家的研究成果,不仅使中国率先在世界上实现“超级稻”目标,而且对解决中国乃至世界的粮食问题也具有重大意义。

②2001年春节刚过后的第二天,湖南长沙马坡岭笼罩在薄雾之中,空中不时飘下雨点。一位老人眯起双眼,出神地打量这几百亩试验田。他跨过水渠,迈步走进田间,不时蹲下身子翻看着土壤,接着挽起裤腿走下了稻田。这位老人,就是几天后将要赴京领取由国家主席亲自签署、颁发的国家最高科学技术奖的农业科学家、“杂交水稻之父”、“泥腿子院士”——袁隆平。

请选出对上文的判断有误的一项( )

A.①交待了时间、人物和事件,十分简明。

B.①中的“不仅……而且……”一句是递进关系的复句,强调了意义之大。

C.②对环境进行了描写,说明袁隆平工作之勤奋、工作之辛苦、工作之谨慎。

D.②最后一句从另一个角度高度评价了袁隆平的科学贡献。

C (没有体现“工作之谨慎”)

1、这篇通讯在结构上有哪些特点?其作用是什么?

作用:层次分明、条理清晰、结构严谨。重点突出深入实践、大胆创新、实事求是的精神和引领“绿色革命”的远大理想。

实践是他发现真理的途径

创新是他的灵魂和本质

实事求是是他的立场和态度

引领“绿色革命”是他的心愿

深入探究

使用小标题

3、请鉴赏两段细节描写的文字并分析其作用。

①“他跨过水渠,迈步走进田间,不时蹲下身子翻看着土壤,接着挽起裤腿走下了稻田。”

②“突然,他那敏锐的目光停留在一蔸形态特异的水稻植株上。他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来!

作用:精彩的细节描写细致入微刻画人物,充分地表现了袁隆平工作认真、科学严谨。突出了袁隆平的敢于实践,丰富了人物通讯的信息。

4、本文多处运用数据,请找出来并谈谈他们的作用。

①“现在我们试验田种的杂交稻每亩产700千克,农民种的亩产能达到800千克甚至更高。”

②“杂交稻比一般水稻每亩增产100千克左右。

③ 1976年至1991年全国累计种植杂交稻19亿多亩,增产粮食近2000亿千克。”

④“近几年的年种植面积都超过1亿亩,平均亩产稳定在500千克左右。”

⑤“1976年至1999年,全国累计推广杂交水稻35亿多亩,增产稻谷3500亿千克。近年来,全国杂交水稻年种植2.3亿亩左右年增产的稻谷可以养活6000万人口。”

⑥“小面积最高产量达每亩1139千克,达到了100千克/公顷的超级稻产量指标。如果按年推广2亿亩记,年增粮食可养活7000多万人口。”

作用:这些准确的数据体现了新闻的真实性,说明了杂交水稻的优越性,突出了袁隆平的卓越贡献。

5、这篇人物通讯的表达方式有什么特点?其作用是什么?

文章以记叙为主,适当地插入了描写、议论和抒情,形式灵活,表达了对袁隆平的崇敬之情,升华了文章的主题。

文章先记叙研究成果,然后用议论的方式写出研究成果的重大意义,洋溢着一种民族自豪感。文章还写道:“袁隆平的发现,开创了世界水稻研究的新纪元。”作者把记叙和议论有机地结合在一起,表现了对袁隆平的崇敬之情。

写作特色

(1)使用小标题,条理清晰,结构严谨。

(2)选取典型事例,突出人物的品质。

(3)生动的细节描写,使人物形神兼备。

(4)准确的数据,体现了新闻的真实性。

(5)灵活的表达方式,体现新闻的文学性。

“感动中国 2004年度人物”颁奖辞

“他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴,淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流!”

素材积累

因为袁隆平的突出贡献,几乎成了得奖专业户。1998年一项无形资产评估中,“袁隆平”三个字的品牌价被估价超过1000亿元。然而荣誉和财富的不约而至并没有改变袁隆平科学家的本色。他自己说他并不在乎那些名利。

课外延伸

面对千亿身价,袁隆平一笑置之。

他说:“人的身上,最值钱的 东西,是脑袋里的知识。我这么个糟老头子,才一米六高,六十公斤重,连骨头卖了都值不了几个钱。我一个月工资1600多元,外加院士补助、其它津贴、顾问讲学费、稿费,掐指一算,也有几千元,够花了。”

被选为人大代表

获2000年国家最高科学技术奖

中国水稻专家袁隆平获世界粮食奖

获以色列沃尔夫农业奖

作业布置

鲁迅在《中国人失掉自信力了吗》中指出:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……这就是中国的脊梁。”

袁隆平作为 “中国的脊梁”,当之无愧!请改写三则素材,字数100字左右。

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读