2021-2022学年统编版高中语文必修上册10.2《师说》课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册10.2《师说》课件(36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-24 20:27:11 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

师说

第一篇集中论述教师问题的不朽之作

1、了解作者韩愈的生平、思想、作品;

2、了解本文的写作背景和“说”的有关文体常识;

3、掌握文言实词、虚词、特殊句式等文言现象。

4、正确把握韩愈关于尊师重道的论述和本文的思想意义。

教学目标

寒门子弟

韩愈,字退之,昌黎人。父仲卿,无名位。

愈生三岁而孤,养于从父兄。愈自以孤子,幼刻苦学儒,不俟奖励,及举进士,投文于公卿间,故相郑余庆颇为之延誉,由是知名于时。

802年,国子监四门博士

803年,监察御史

同年十二月被贬为连州阳山县令

806年,召回长安,官授权知国子博士。

819年,正月,《论佛骨表》宪宗将其贬为潮州刺史。

多难的为官之路

字

音

形

字

①句读( ) ②官盛则近谀( ) ③郯子( ) ④苌弘( )

⑤师襄( ) ⑥李氏子蟠( )

⑦老聃( ) ⑧经传( )

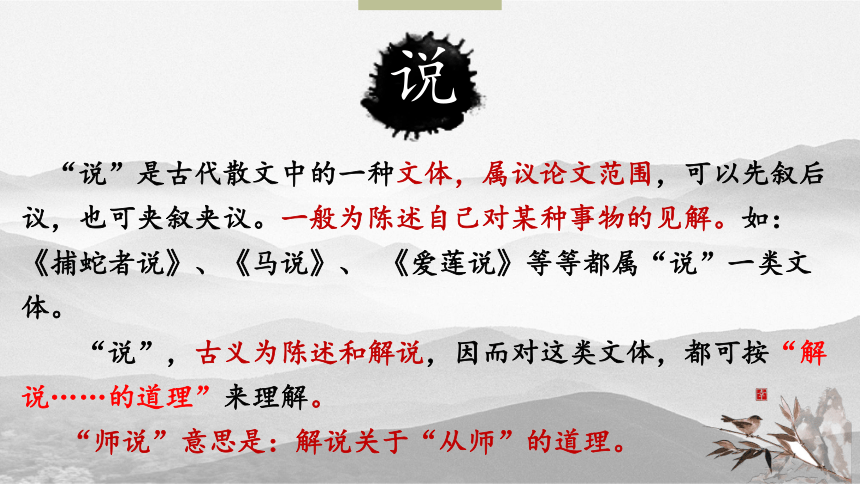

“说”是古代散文中的一种文体,属议论文范围,可以先叙后议,也可夹叙夹议。一般为陈述自己对某种事物的见解。如:《捕蛇者说》、《马说》、 《爱莲说》等等都属“说”一类文体。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。

“师说”意思是:解说关于“从师”的道理。

说

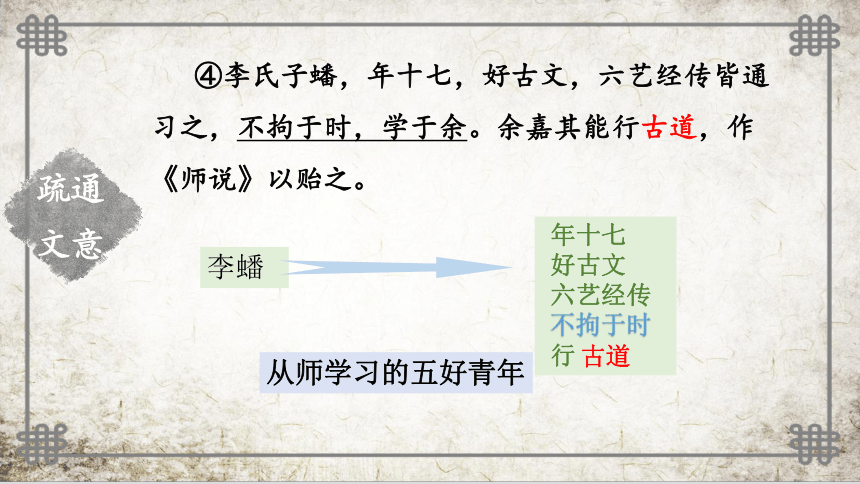

④李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

李蟠

年十七

好古文

六艺经传

不拘于时

行

古道

从师学习的五好青年

疏通

文意

疏通

文意

课文内容研习

韩愈为李蟠写文章的一个原因是李蟠“能行古道”,古人从师之道是什么?

疏通

文意

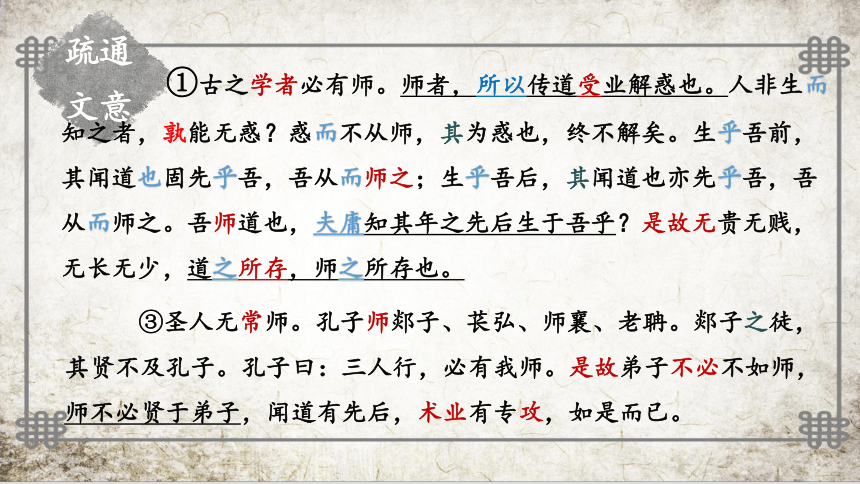

①古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

③圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

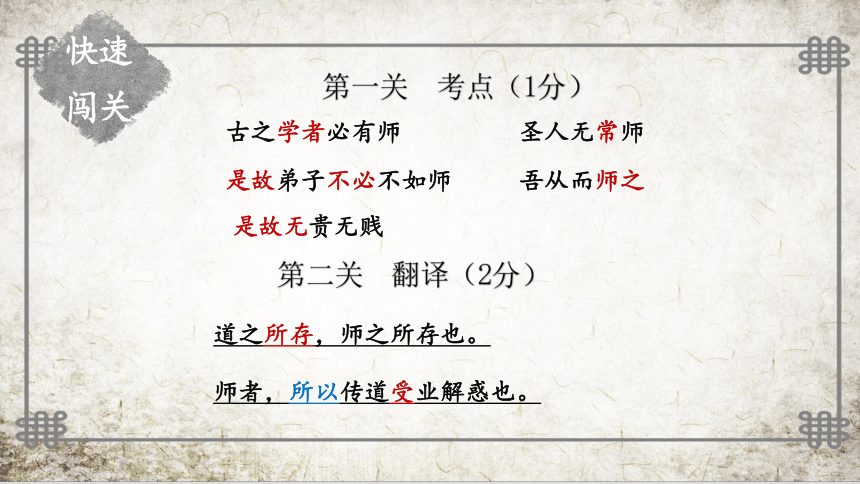

快速闯关

第一关 考点(1分)

古之学者必有师

师者,所以传道受业解惑也。

第二关 翻译(2分)

道之所存,师之所存也。

是故弟子不必不如师

是故无贵无贱

圣人无常师

吾从而师之

课文内容研习

韩愈为李蟠写文章的一个原因是李蟠“能行古道”,古人从师之道是什么?

①古人从师之道

②老师的职责是什么?

③人为什么要从师学习(从师的必要)?

④作者认为择师的标准是什么?

师者,所以传道受业解惑也

古之学者必有师且无常师

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

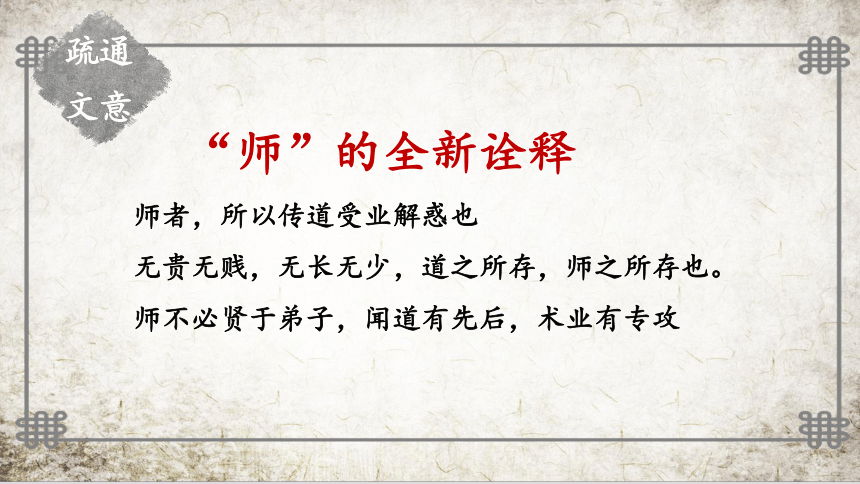

“师”的全新诠释

师者,所以传道受业解惑也

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻

疏通

文意

韩愈为李蟠写文章的另一个原因是“不拘于时”,那么当时的社会风气是怎样的?

课文内容研习

疏通

文意

②嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。 巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

唉,(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了,想要人没有疑惑难啊!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且跟从老师而请教;现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远,却以向老师学习为耻。因此圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。圣人之所以能成为圣人,愚人之所以能成为愚人,大概都出于这吧?(人们)爱他们的孩子,就选择老师来教他,(但是)对于他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,真是糊涂啊!那些孩子们的老师,是教他们读书,(帮助他们)学习断句的,不是我所说的能传授那些道理,解答那些疑难问题的。(一方面)不通晓句读,(另一方面)不能解决疑惑,有的(句读)向老师学习,有的(疑惑)却不向老师学习;

小的方面倒要学习,大的方面反而放弃(不学),我没看出那种人是明智的。巫医乐师和各种工匠这些人,不以互相学习为耻。士大夫这类人,(听到)称“老师”称“弟子”的,就成群聚在一起讥笑人家。问他们(为什么讥笑),就说:“他和他年龄差不多,道德学问也差不多,(以)地位低(的人为师),就觉得羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚了。”唉!(古代那种)跟从老师学习的风尚不能恢复,(从这些话里就)可以明白了。巫医乐师和各种工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识竟反而赶不上(这些人),真是令人奇怪啊!

快速闯关

第一关 考点(1分)

师道之不传也久矣

位卑则足羞,官盛则近谀

第二关 翻译(2分)

句读之不知,惑之不解,

今之众人

是故圣益圣,愚益愚。

小学而大遗

爱其子,择师而教之

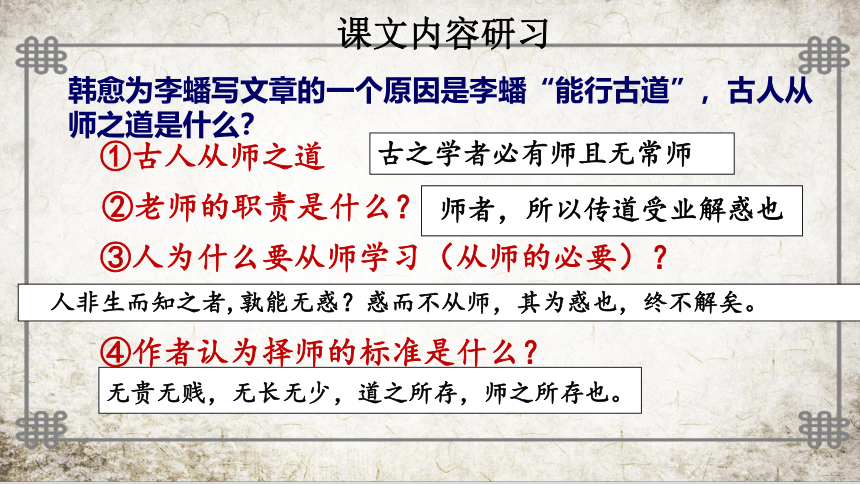

韩愈为李蟠写文章的另一个原因是“不拘于时”,那么当时的社会风气是怎样的?

课文内容研习

第二段

当时社会风气

1、师道之不传也久矣!

2、耻学于师。

批判

课文内容研习

作者从哪几个角度来批判当时的社会风气的?

对象 从师的态度 结果 观点

1

2 3 古圣人

今众人

于其子

于其身

巫医乐师百工之人

士大夫之族

从师而问

耻学于师

圣益圣

择师而教之

则耻师焉

愚益愚

小学

大遗

不耻相师

曰师曰弟子云者,则群聚而笑之

士大夫之智不及巫医乐师百工之人

正反对比

论证了从师学习的重要性

本文只是写给李蟠的吗?(说明原因)

韩愈的文章还送给以下的两种人:

① 写给当时那些不愿学习的士大夫阶层看的。

② 写给今天的我们。

本文只是写给李蟠的吗?(说明原因)

1200多年过去了,今天我们身边还有很多人在重复着唐人同样的错误,社会上不尊重教师的现象比比皆是:家长袒护孩子,辱骂老师;学生课堂和老师顶嘴甚至围攻老师;学生在路上碰见老师却形同陌路……,从这个意义上说,这篇文章何尝不是写给今天的我们的呢?

正是这种穿越时空的恒久价值,使这篇文章历久弥新,成为经典。同学们,反思自己吧,让中华民族的美德在我们身上发出更耀眼的光芒。

当前,我们处于知识爆炸,甚至知识焦虑的时代,很多人会主动去学习,主动请教身边的老师扩展自己的知识面。我们已经充分认识到了知识的重要性,也明白能找到一个好的老师是多么不容易。那个只看门阀不论才华的年代已经过去了。我们应该庆幸生活在这样一个更加公平、开放和多元的时代,可以自己掌握自己的命运,可以通过知识改变人生的路途。

全文通过对从师问题的讨论,表达了作者对古人从师之道的赞扬,对“耻学于师”的社会风气的强烈批判。我们深切体会到作者那因“师道不传”而痛心疾首的情感,同时也为这位伟大文豪非凡的斗争勇气和正直的品行所倾倒。

课堂小结

1、师者,所以传道受业解惑也。

2、或师焉,或不焉。

通假字

受,通“授”,传授

不,通“否”,指不从师学习

(古)泛指求学的人。

(今)指有专门学问的人。

2、古今异义

古之学者必有师:

所以传道受业解惑也

圣人之所以为圣

无贵无贱,无长无少:

小学而大遗:

(古)1、用来…的;(古)2、…的原因。 (今)表因果关系。

(古)无论,不论。 (今)没有。

(古)小的方面学到。

(今)初等教育的学校。

2、古今异义

吾从而师之:

今之众人:

师不必贤于弟子:

(古)跟随 并且。

(今)连词,表目的和结果

(古)一般人、普通人。

(今)许多的人。

(古)不一定。

(今)不需要。

课文中出现26次,它的含义和用法如下:

“师”

1、古之学者必有师

(作“老师”讲)

2、巫医乐师百工之人

(作“专门技艺人”讲)

3、孔子师郯子……师襄

(作“姓”讲)

一词多义

1、作名词,有三种情况

2、作动词,有三种情况

1、吾师道也

(动词:学习,“师道”动宾关系)

2、或师焉,或不焉

(动词从师学习)

3、师道之不传也久矣

(“师道”,偏正关系)(作“从师学习”讲)

4、吾从而师之

(作“以……为师”讲,意动用法)

1、师道之不传也久矣

2、传道受业解惑也

3、六艺经传皆通习之

4、空闻虎旅传宵柝

动,流传

动,传授

名,解释经的书

动,传递,传送

一词多义

传

1 、其闻道也固先乎吾

2 、吾师道也

3 、道相似也

4 、师道之不传也久矣

5 、余嘉其能行古道

6 、策之不以其道

一词多义

道理

道理

道德学问

风尚

风尚

规律

道

1、择师而教之

(指代人或事物,相当于“他”“他们”)

2、郯子之徒

3、巫医乐师百工之人

(连接定语和中心词,表示同一关系,相当于“这类”、“这些”)

“之”

课文中出现25次,它的用法如下:

1、作代词,有两种情况

1、古之学者

(放在定语与中心词之间,相当于“的”)

2、师道之不复,可知矣

(放在主谓之间,取消句子独立性,无义)

3、句读之不知,惑之不解

(宾语前置的标志)

4、六艺经传,皆通习之

(在动词、形容词或表示时间的词后,凑足音节,无意义)

2、作助词,有四种情况

1、君将哀而生之乎

(作代词,指代自己)

2、蚓无爪牙之利

(作助词,表示定语后置)

3、吾欲之南海

(作动词,“到”、“往”)

3、以前学过的课文中还有三种情况

其下圣人也亦远矣

而耻学于师

小学而大遗

位卑则足羞

吾从而师之

圣益圣,愚益愚

方位名词作动词,低于

词类活用现象

意动用法,以……为耻

形容词用作名词,小的方面,大的方面

意动用法,以……为羞

意动用法,以……为师

形作名,圣人、愚人

判断句

被动句

①不拘于时

①道之所存,师之所存也。

②师者,所以传道受业解惑也。

③吾师道也

④彼童子之师,授之书而习其句读者

⑤非吾所谓传其道、解其惑者也

也

者

非

也

也

者

者也

于

5、特殊句式

宾语前置句

①句读之不知,惑之不解

之

之

状语后置句

①其闻道也亦先乎吾

②而耻学于师

③师不必贤于弟子

④学于余

省略句

(以)位卑(者为师)则足羞,

(以)官盛(者为师)则近谀

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

……孰能无惑?惑而不从师……

……其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

顶 真

作用

前后紧凑,气势通畅,前后事理有机联系,

充分阐明它们之间的辨证关系。

修辞方法

师说

第一篇集中论述教师问题的不朽之作

1、了解作者韩愈的生平、思想、作品;

2、了解本文的写作背景和“说”的有关文体常识;

3、掌握文言实词、虚词、特殊句式等文言现象。

4、正确把握韩愈关于尊师重道的论述和本文的思想意义。

教学目标

寒门子弟

韩愈,字退之,昌黎人。父仲卿,无名位。

愈生三岁而孤,养于从父兄。愈自以孤子,幼刻苦学儒,不俟奖励,及举进士,投文于公卿间,故相郑余庆颇为之延誉,由是知名于时。

802年,国子监四门博士

803年,监察御史

同年十二月被贬为连州阳山县令

806年,召回长安,官授权知国子博士。

819年,正月,《论佛骨表》宪宗将其贬为潮州刺史。

多难的为官之路

字

音

形

字

①句读( ) ②官盛则近谀( ) ③郯子( ) ④苌弘( )

⑤师襄( ) ⑥李氏子蟠( )

⑦老聃( ) ⑧经传( )

“说”是古代散文中的一种文体,属议论文范围,可以先叙后议,也可夹叙夹议。一般为陈述自己对某种事物的见解。如:《捕蛇者说》、《马说》、 《爱莲说》等等都属“说”一类文体。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。

“师说”意思是:解说关于“从师”的道理。

说

④李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

李蟠

年十七

好古文

六艺经传

不拘于时

行

古道

从师学习的五好青年

疏通

文意

疏通

文意

课文内容研习

韩愈为李蟠写文章的一个原因是李蟠“能行古道”,古人从师之道是什么?

疏通

文意

①古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

③圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

快速闯关

第一关 考点(1分)

古之学者必有师

师者,所以传道受业解惑也。

第二关 翻译(2分)

道之所存,师之所存也。

是故弟子不必不如师

是故无贵无贱

圣人无常师

吾从而师之

课文内容研习

韩愈为李蟠写文章的一个原因是李蟠“能行古道”,古人从师之道是什么?

①古人从师之道

②老师的职责是什么?

③人为什么要从师学习(从师的必要)?

④作者认为择师的标准是什么?

师者,所以传道受业解惑也

古之学者必有师且无常师

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

“师”的全新诠释

师者,所以传道受业解惑也

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻

疏通

文意

韩愈为李蟠写文章的另一个原因是“不拘于时”,那么当时的社会风气是怎样的?

课文内容研习

疏通

文意

②嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。 巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

唉,(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了,想要人没有疑惑难啊!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且跟从老师而请教;现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远,却以向老师学习为耻。因此圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。圣人之所以能成为圣人,愚人之所以能成为愚人,大概都出于这吧?(人们)爱他们的孩子,就选择老师来教他,(但是)对于他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,真是糊涂啊!那些孩子们的老师,是教他们读书,(帮助他们)学习断句的,不是我所说的能传授那些道理,解答那些疑难问题的。(一方面)不通晓句读,(另一方面)不能解决疑惑,有的(句读)向老师学习,有的(疑惑)却不向老师学习;

小的方面倒要学习,大的方面反而放弃(不学),我没看出那种人是明智的。巫医乐师和各种工匠这些人,不以互相学习为耻。士大夫这类人,(听到)称“老师”称“弟子”的,就成群聚在一起讥笑人家。问他们(为什么讥笑),就说:“他和他年龄差不多,道德学问也差不多,(以)地位低(的人为师),就觉得羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚了。”唉!(古代那种)跟从老师学习的风尚不能恢复,(从这些话里就)可以明白了。巫医乐师和各种工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识竟反而赶不上(这些人),真是令人奇怪啊!

快速闯关

第一关 考点(1分)

师道之不传也久矣

位卑则足羞,官盛则近谀

第二关 翻译(2分)

句读之不知,惑之不解,

今之众人

是故圣益圣,愚益愚。

小学而大遗

爱其子,择师而教之

韩愈为李蟠写文章的另一个原因是“不拘于时”,那么当时的社会风气是怎样的?

课文内容研习

第二段

当时社会风气

1、师道之不传也久矣!

2、耻学于师。

批判

课文内容研习

作者从哪几个角度来批判当时的社会风气的?

对象 从师的态度 结果 观点

1

2 3 古圣人

今众人

于其子

于其身

巫医乐师百工之人

士大夫之族

从师而问

耻学于师

圣益圣

择师而教之

则耻师焉

愚益愚

小学

大遗

不耻相师

曰师曰弟子云者,则群聚而笑之

士大夫之智不及巫医乐师百工之人

正反对比

论证了从师学习的重要性

本文只是写给李蟠的吗?(说明原因)

韩愈的文章还送给以下的两种人:

① 写给当时那些不愿学习的士大夫阶层看的。

② 写给今天的我们。

本文只是写给李蟠的吗?(说明原因)

1200多年过去了,今天我们身边还有很多人在重复着唐人同样的错误,社会上不尊重教师的现象比比皆是:家长袒护孩子,辱骂老师;学生课堂和老师顶嘴甚至围攻老师;学生在路上碰见老师却形同陌路……,从这个意义上说,这篇文章何尝不是写给今天的我们的呢?

正是这种穿越时空的恒久价值,使这篇文章历久弥新,成为经典。同学们,反思自己吧,让中华民族的美德在我们身上发出更耀眼的光芒。

当前,我们处于知识爆炸,甚至知识焦虑的时代,很多人会主动去学习,主动请教身边的老师扩展自己的知识面。我们已经充分认识到了知识的重要性,也明白能找到一个好的老师是多么不容易。那个只看门阀不论才华的年代已经过去了。我们应该庆幸生活在这样一个更加公平、开放和多元的时代,可以自己掌握自己的命运,可以通过知识改变人生的路途。

全文通过对从师问题的讨论,表达了作者对古人从师之道的赞扬,对“耻学于师”的社会风气的强烈批判。我们深切体会到作者那因“师道不传”而痛心疾首的情感,同时也为这位伟大文豪非凡的斗争勇气和正直的品行所倾倒。

课堂小结

1、师者,所以传道受业解惑也。

2、或师焉,或不焉。

通假字

受,通“授”,传授

不,通“否”,指不从师学习

(古)泛指求学的人。

(今)指有专门学问的人。

2、古今异义

古之学者必有师:

所以传道受业解惑也

圣人之所以为圣

无贵无贱,无长无少:

小学而大遗:

(古)1、用来…的;(古)2、…的原因。 (今)表因果关系。

(古)无论,不论。 (今)没有。

(古)小的方面学到。

(今)初等教育的学校。

2、古今异义

吾从而师之:

今之众人:

师不必贤于弟子:

(古)跟随 并且。

(今)连词,表目的和结果

(古)一般人、普通人。

(今)许多的人。

(古)不一定。

(今)不需要。

课文中出现26次,它的含义和用法如下:

“师”

1、古之学者必有师

(作“老师”讲)

2、巫医乐师百工之人

(作“专门技艺人”讲)

3、孔子师郯子……师襄

(作“姓”讲)

一词多义

1、作名词,有三种情况

2、作动词,有三种情况

1、吾师道也

(动词:学习,“师道”动宾关系)

2、或师焉,或不焉

(动词从师学习)

3、师道之不传也久矣

(“师道”,偏正关系)(作“从师学习”讲)

4、吾从而师之

(作“以……为师”讲,意动用法)

1、师道之不传也久矣

2、传道受业解惑也

3、六艺经传皆通习之

4、空闻虎旅传宵柝

动,流传

动,传授

名,解释经的书

动,传递,传送

一词多义

传

1 、其闻道也固先乎吾

2 、吾师道也

3 、道相似也

4 、师道之不传也久矣

5 、余嘉其能行古道

6 、策之不以其道

一词多义

道理

道理

道德学问

风尚

风尚

规律

道

1、择师而教之

(指代人或事物,相当于“他”“他们”)

2、郯子之徒

3、巫医乐师百工之人

(连接定语和中心词,表示同一关系,相当于“这类”、“这些”)

“之”

课文中出现25次,它的用法如下:

1、作代词,有两种情况

1、古之学者

(放在定语与中心词之间,相当于“的”)

2、师道之不复,可知矣

(放在主谓之间,取消句子独立性,无义)

3、句读之不知,惑之不解

(宾语前置的标志)

4、六艺经传,皆通习之

(在动词、形容词或表示时间的词后,凑足音节,无意义)

2、作助词,有四种情况

1、君将哀而生之乎

(作代词,指代自己)

2、蚓无爪牙之利

(作助词,表示定语后置)

3、吾欲之南海

(作动词,“到”、“往”)

3、以前学过的课文中还有三种情况

其下圣人也亦远矣

而耻学于师

小学而大遗

位卑则足羞

吾从而师之

圣益圣,愚益愚

方位名词作动词,低于

词类活用现象

意动用法,以……为耻

形容词用作名词,小的方面,大的方面

意动用法,以……为羞

意动用法,以……为师

形作名,圣人、愚人

判断句

被动句

①不拘于时

①道之所存,师之所存也。

②师者,所以传道受业解惑也。

③吾师道也

④彼童子之师,授之书而习其句读者

⑤非吾所谓传其道、解其惑者也

也

者

非

也

也

者

者也

于

5、特殊句式

宾语前置句

①句读之不知,惑之不解

之

之

状语后置句

①其闻道也亦先乎吾

②而耻学于师

③师不必贤于弟子

④学于余

省略句

(以)位卑(者为师)则足羞,

(以)官盛(者为师)则近谀

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

……孰能无惑?惑而不从师……

……其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

顶 真

作用

前后紧凑,气势通畅,前后事理有机联系,

充分阐明它们之间的辨证关系。

修辞方法

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读