实验活动3燃烧的条件、灭火的原理同步分层作业—2021-2022学年九年级化学人教版上册(含解析)

文档属性

| 名称 | 实验活动3燃烧的条件、灭火的原理同步分层作业—2021-2022学年九年级化学人教版上册(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 64.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-11-24 23:19:22 | ||

图片预览

文档简介

实验活动3燃烧的条件、灭火的原理-2021-2022学年九年级化学上册同步分层作业(人教版)

一、单选题

1.恰当的安全措施能减少生命财产损失。下列事故处理措施正确的是

A.油锅着火,立即盖上锅盖 B.电器着火,立即用水扑灭

C.高层住房内着火,立即打开所有门窗 D.煤气泄露,立即打开排气扇的电源开关

2.用嘴吹灭燃着的生日蜡烛,利用的主要灭火原理是

A.隔绝空气 B.降低可燃物的着火点

C.清除可燃物 D.使可燃物温度降到着火点以下

3.小亮利用蜡烛进行实验,下列有关说法不正确的是

A.用扇子可扇灭蜡烛火焰,说明物质燃烧必须达到着火点

B.切一小块蜡烛放入水中,蜡烛浮于水面,说明石蜡的密度小于水

C.取冷而干燥的小烧杯罩在火焰上方,有水雾出现,说明石蜡中含有氢、氧元素

D.在密闭容器中,石蜡燃烧一段时间后熄灭,说明物质通常燃烧需要氧气

二、课内填空

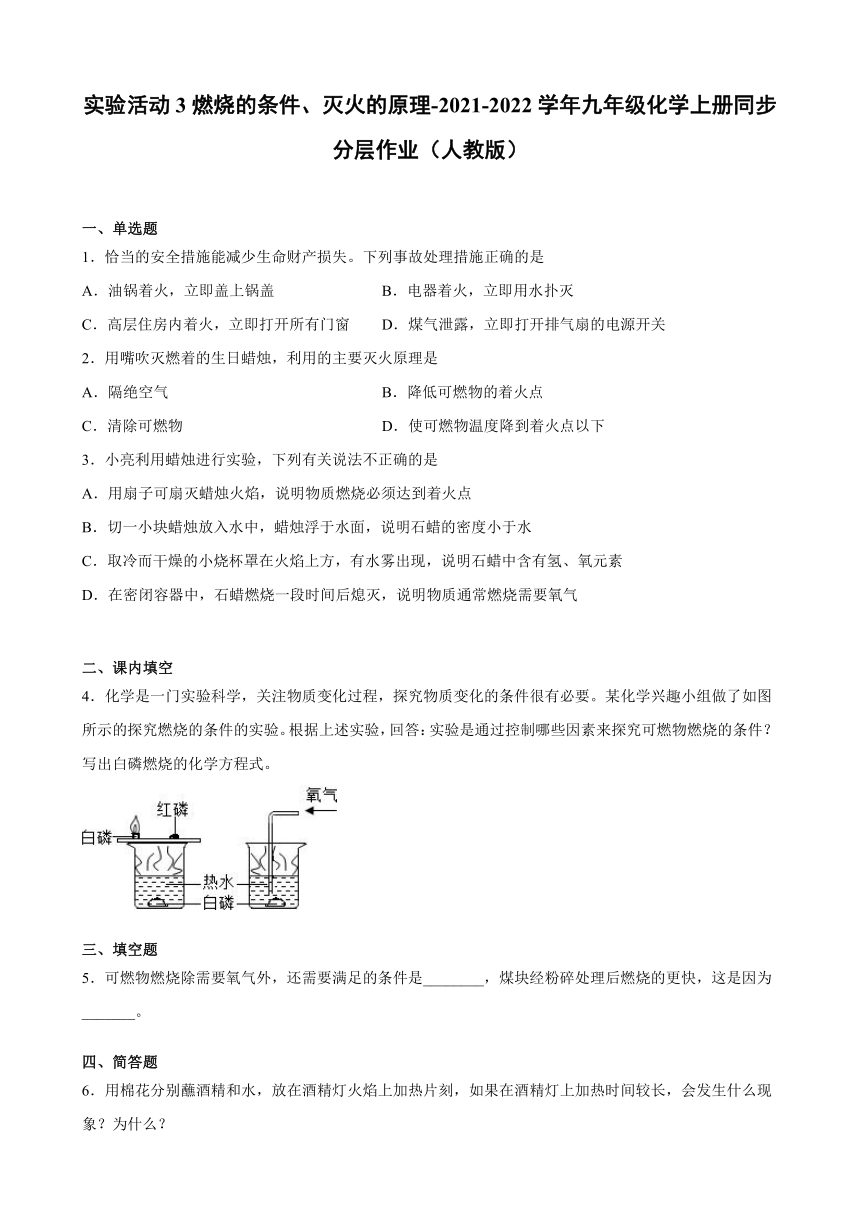

4.化学是一门实验科学,关注物质变化过程,探究物质变化的条件很有必要。某化学兴趣小组做了如图所示的探究燃烧的条件的实验。根据上述实验,回答:实验是通过控制哪些因素来探究可燃物燃烧的条件?写出白磷燃烧的化学方程式。

三、填空题

5.可燃物燃烧除需要氧气外,还需要满足的条件是________,煤块经粉碎处理后燃烧的更快,这是因为_______。

四、简答题

6.用棉花分别蘸酒精和水,放在酒精灯火焰上加热片刻,如果在酒精灯上加热时间较长,会发生什么现象?为什么?

7.如果将实验(2)中的乒乓球碎片和滤纸换成木屑和煤粉,会发生什么现象?说明了什么?

8.影响燃烧剧烈程度的相关因素有哪些?

五、实验题

9.请填空。

实验步骤 实验现象 实验结论

(1)用棉花分别蘸酒精和水,放在酒精灯火焰上加热片刻 蘸_________的棉花燃烧 通过此实验,可以说明燃烧的条件之一是:_____________

(2)从乒乓球和滤纸上各剪下一小片(同样大小),如图分别放在薄铜片的两侧,加热铜片的中部,观察现象 乒乓球碎片先燃烧 通过此实验,可以说明燃烧的条件之一是:温度需要_________

(3)点燃两支蜡烛, 在其中一支蜡烛上倒扣一个 A烧杯, 另一支蜡烛放在 B 烧杯中 A烧杯中蜡烛______,B烧杯中蜡烛正常燃烧 过此实验,可以说明燃烧的条件之一是:___________

10.化学教师在课堂上做了一个小魔术:吹气生火。只见老师用嘴通过一根细长的玻璃管对着蒸发皿中的一团棉花吹气,不一会,棉花就燃烧起来。同学们觉得很好奇:通常情况下,嘴中呼出的气体是不会使棉花燃烧的。为什么老师对着棉花吹气就能使其燃烧?

同学们已经知道:可燃物的燃烧需要两个条件:____________;____________。

小娟同学课下询问老师知道了其中的道理:口中吹出的气体中含有一定量的CO2,棉花(实为脱脂棉)中包裹着黄色过氧化钠(Na2O2),CO2与Na2O2反应生成白色的Na2CO3和氧气,同时放出大量的热,最终使棉花燃烧起来。请帮助小娟同学完成下列问题:写出Na2O2与CO2反应的化学方程式:________。

六、科学探究题

11.某兴趣小组活动中,同学们按图1装置对“可燃物燃烧的条件”进行探究.在探究过程中,大家对磷燃烧生成的大量白烟是否危害人体健康提出疑问:

[查阅资料]1.可燃物燃烧的条件是:(1)必须是可燃物(2)燃烧必须要有氧气(3)温度必须达到燃烧所需要的最低温度(达到着火点)。白磷的着火点是40℃,红磷的着火点是240℃,…磷的燃烧产物五氧化二磷是白色固体,会刺激人体呼吸道,可能与空气中水蒸气反应,生成有毒的偏磷酸(HPO3)。

[交流与讨论]白烟对人体健康有害,该实验装置必须改进。

[改进与实验]同学们按改进后的图2装置进行实验。请你参与他们的实验讨论并将下表补充完整。

实验现象 结论与解释

a.试管中白磷燃烧,热水中的白磷没有燃烧. b.试管中红磷没有燃烧. 热水中的白磷没有燃烧的原因是________; b试管中红磷没有燃烧的原因是_______。

实验过程中,图3中左侧a试管中气球的变化为____________;

[反思与评价]

(1)改进后的图2装置与图1装置比较,优点是_________;

(2)小林同学指出图2装置仍有不足之处,他重新设计了图3装置,你认为图中气球的作用是___________;

[拓展与迁移]

按图2装置实验结束后,小朱同学说:“待a试管冷却后,如果将试管口略浸入水面下(室温下).并取下橡皮塞,将看到液体进入试管.”这一说法得到大家的一致认同.小晶问:“进入a试管内液体的体积约占试管内空气体积的多少呢?”

你的预测是大约为_________,理由是空气中氧气的体积约占空气体积的_____________。

试卷第1页,共3页

参考答案

1.A

【详解】

A、油锅着火,立即盖上锅盖,可以隔绝空气达到灭火的目的,故A正确;

B、电器着火,立即用水扑灭,会使人触电,造成伤亡事故,故B错误;

C、高层住房着火,立即大开所有门窗,因为有了充足的氧气会使火势更猛,故C错误;

D、煤气泄漏,立即打开排气扇电源开关,会引起爆炸,故D错误,故选A。

2.D

【分析】

根据灭火的原理分析,灭火的原理:(只要消除燃烧条件的任意一个即可)①撤离可燃物 ②隔绝氧气(或空气)③降温到着火点以下.

【详解】

A、因为没有隔绝空气,故错误;

B、物质着火点是固定不变的,所以着火点是不能改变的,故错误;

C、很明显的不对,可燃物并没有消除,故错误;

D、用嘴吹灭蜡烛,降低了温度,所以蜡烛熄,故正确。

故选D。

3.C

【分析】

【详解】

A、用扇子可扇灭蜡烛火焰,使蜡烛周围温度降低到着火点以下,故A正确;

B、蜡烛能浮在水面上,说明蜡烛的密度小于水的密度,故B正确;

C、把冷小烧杯放在蜡烛火焰的上方有水雾产生,根据反应前后元素种类不变,说明石蜡中含有氢元素,而不能判断有氧元素,因为氧元素有可能来自于空气中的氧气,故C不正确;

D、密闭的容器内空气量是一定的,燃烧一段时间后空气内的氧气耗尽,蜡烛熄灭,说明物质燃烧需要氧气,故D正确。

故选C。

4.可燃物是否与氧气(空气)接触、温度是否达到可燃物的着火点;

【详解】

略

5.温度达到可燃物的着火点 煤粉与氧气有更大的接触面积

【详解】

燃物燃烧的条件是:除需要氧气外,还要温度达到可燃物的着火点;煤块经粉碎处理后燃烧的更快,是因为煤粉与氧气的接触面积更大。

6.蘸有水的棉花也将燃烧起来。因为当蘸有水的棉花上的水分蒸发完之后,棉花暴露在酒精灯的火焰中,温度上升,且棉花与空气接触,达到了燃烧所需要的三个条件,就会引起棉花燃烧

【分析】

燃烧的条件:可燃物、温度达到可燃物着火点、可燃物与氧气接触;

【详解】

水不可燃、棉花可燃,如果在酒精灯上加热时间较长,蘸有水的棉花也将燃烧起来。因为当蘸有水的棉花上的水分蒸发完之后,棉花暴露在酒精灯的火焰中,温度上升,且棉花与空气接触,达到了燃烧所需要的三个条件,就会引起棉花燃烧。

7.木屑燃烧,而煤粉没有燃烧。说明煤粉的着火点比木屑高

【详解】

根据生活经验可知:木屑燃烧,而煤粉没有燃烧。说明煤粉的着火点比木屑高。所以,如果将实验(2)中的乒乓球碎片和滤纸换成木屑和煤粉,木屑燃烧,而煤粉没有燃烧。说明了煤粉的着火点比木屑高。故答案是:木屑燃烧,而煤粉没有燃烧。说明煤粉的着火点比木屑高。

【点睛】

根据生活经验可知:木屑燃烧,而煤粉没有燃烧。说明煤粉的着火点比木屑高。

8.①温度;②氧气的浓度;③可燃物与氧气的接触面积

【详解】

影响燃烧剧烈程度的相关因素有①温度;②氧气的浓度;③可燃物与氧气的接触面积;提高温度、增加氧气浓度,增大可燃物与氧气的接触面积都可促进燃烧。

9.酒精 燃烧需要可燃物 达到可燃物的着火点 熄灭 可燃物要与氧气接触

【详解】

(1)酒精具有可燃性,水没有可燃性,所以沾有酒精的棉花燃烧;说明燃烧需要可燃物。

(2)滤纸碎片和乒乓球碎片都与氧气接触,在加热过程中,由于乒乓球碎片的着火点较低,首先燃烧起来,说明燃烧需要温度达到可燃物的着火点。

(3)A烧杯中的蜡烛燃烧耗尽了烧杯中的氧气后,慢慢熄灭,B烧杯中的蜡烛正常燃烧,这说明可燃物燃烧答案第1页,共2页

需要与氧气接触。

10.温度达到着火点 与氧气接触 2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2

【分析】

燃烧的条件:可燃物、温度达到可燃物着火点、可燃物与氧气接触;

【详解】

可燃物的燃烧需要两个条件:温度达到可燃物着火点、可燃物与氧气接触;

黄色过氧化钠(Na2O2),CO2与Na2O2反应生成白色的Na2CO3和氧气,方程式为:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2。

11.热水中的白磷没有与氧气接触 温度未达到红磷的着火点 气球先膨胀,后又变小 能防止白磷燃烧产生的五氧化二磷逸散,危害人体健康 避免橡皮塞因试管内气体热膨胀而松动 五分之一 五分之一

【详解】

改进与实验:

已知,可燃物燃烧的条件是:(1)必须是可燃物(2)燃烧必须要有氧气(3)温度必须达到燃烧所需要的最低温度(达到着火点)。

热水中的白磷没有燃烧的原因是热水中的白磷没有与氧气接触; b试管中红磷没有燃烧的原因是温度未达到红磷的着火点。实验过程中,a试管中白磷燃烧放出大量的热,气体膨胀气球变大,反应后氧气被消耗,冷却至室温,试管中气体减少压强减小,气球变小;故气球的变化为气球先膨胀,后又变小。

反思与评价:

(1)改进后的图2装置与图1装置比较,优点是实验中密闭装置中进行,能防止白磷燃烧产生的五氧化二磷逸散,危害人体健康;

(2)图3装置中气球的作用是可以调节装置中压强,避免橡皮塞因试管内气体热膨胀而松动冲出,。

拓展与迁移:

氧气体积约占空气体积的五分之一;磷燃烧消耗了氧气,装置中压强减小,水进入装置,进入装置中水的体积就是消耗氧气的体积;

故预测是大约为五分之一,理由是空气中氧气的体积约占空气体积的五分之一。

一、单选题

1.恰当的安全措施能减少生命财产损失。下列事故处理措施正确的是

A.油锅着火,立即盖上锅盖 B.电器着火,立即用水扑灭

C.高层住房内着火,立即打开所有门窗 D.煤气泄露,立即打开排气扇的电源开关

2.用嘴吹灭燃着的生日蜡烛,利用的主要灭火原理是

A.隔绝空气 B.降低可燃物的着火点

C.清除可燃物 D.使可燃物温度降到着火点以下

3.小亮利用蜡烛进行实验,下列有关说法不正确的是

A.用扇子可扇灭蜡烛火焰,说明物质燃烧必须达到着火点

B.切一小块蜡烛放入水中,蜡烛浮于水面,说明石蜡的密度小于水

C.取冷而干燥的小烧杯罩在火焰上方,有水雾出现,说明石蜡中含有氢、氧元素

D.在密闭容器中,石蜡燃烧一段时间后熄灭,说明物质通常燃烧需要氧气

二、课内填空

4.化学是一门实验科学,关注物质变化过程,探究物质变化的条件很有必要。某化学兴趣小组做了如图所示的探究燃烧的条件的实验。根据上述实验,回答:实验是通过控制哪些因素来探究可燃物燃烧的条件?写出白磷燃烧的化学方程式。

三、填空题

5.可燃物燃烧除需要氧气外,还需要满足的条件是________,煤块经粉碎处理后燃烧的更快,这是因为_______。

四、简答题

6.用棉花分别蘸酒精和水,放在酒精灯火焰上加热片刻,如果在酒精灯上加热时间较长,会发生什么现象?为什么?

7.如果将实验(2)中的乒乓球碎片和滤纸换成木屑和煤粉,会发生什么现象?说明了什么?

8.影响燃烧剧烈程度的相关因素有哪些?

五、实验题

9.请填空。

实验步骤 实验现象 实验结论

(1)用棉花分别蘸酒精和水,放在酒精灯火焰上加热片刻 蘸_________的棉花燃烧 通过此实验,可以说明燃烧的条件之一是:_____________

(2)从乒乓球和滤纸上各剪下一小片(同样大小),如图分别放在薄铜片的两侧,加热铜片的中部,观察现象 乒乓球碎片先燃烧 通过此实验,可以说明燃烧的条件之一是:温度需要_________

(3)点燃两支蜡烛, 在其中一支蜡烛上倒扣一个 A烧杯, 另一支蜡烛放在 B 烧杯中 A烧杯中蜡烛______,B烧杯中蜡烛正常燃烧 过此实验,可以说明燃烧的条件之一是:___________

10.化学教师在课堂上做了一个小魔术:吹气生火。只见老师用嘴通过一根细长的玻璃管对着蒸发皿中的一团棉花吹气,不一会,棉花就燃烧起来。同学们觉得很好奇:通常情况下,嘴中呼出的气体是不会使棉花燃烧的。为什么老师对着棉花吹气就能使其燃烧?

同学们已经知道:可燃物的燃烧需要两个条件:____________;____________。

小娟同学课下询问老师知道了其中的道理:口中吹出的气体中含有一定量的CO2,棉花(实为脱脂棉)中包裹着黄色过氧化钠(Na2O2),CO2与Na2O2反应生成白色的Na2CO3和氧气,同时放出大量的热,最终使棉花燃烧起来。请帮助小娟同学完成下列问题:写出Na2O2与CO2反应的化学方程式:________。

六、科学探究题

11.某兴趣小组活动中,同学们按图1装置对“可燃物燃烧的条件”进行探究.在探究过程中,大家对磷燃烧生成的大量白烟是否危害人体健康提出疑问:

[查阅资料]1.可燃物燃烧的条件是:(1)必须是可燃物(2)燃烧必须要有氧气(3)温度必须达到燃烧所需要的最低温度(达到着火点)。白磷的着火点是40℃,红磷的着火点是240℃,…磷的燃烧产物五氧化二磷是白色固体,会刺激人体呼吸道,可能与空气中水蒸气反应,生成有毒的偏磷酸(HPO3)。

[交流与讨论]白烟对人体健康有害,该实验装置必须改进。

[改进与实验]同学们按改进后的图2装置进行实验。请你参与他们的实验讨论并将下表补充完整。

实验现象 结论与解释

a.试管中白磷燃烧,热水中的白磷没有燃烧. b.试管中红磷没有燃烧. 热水中的白磷没有燃烧的原因是________; b试管中红磷没有燃烧的原因是_______。

实验过程中,图3中左侧a试管中气球的变化为____________;

[反思与评价]

(1)改进后的图2装置与图1装置比较,优点是_________;

(2)小林同学指出图2装置仍有不足之处,他重新设计了图3装置,你认为图中气球的作用是___________;

[拓展与迁移]

按图2装置实验结束后,小朱同学说:“待a试管冷却后,如果将试管口略浸入水面下(室温下).并取下橡皮塞,将看到液体进入试管.”这一说法得到大家的一致认同.小晶问:“进入a试管内液体的体积约占试管内空气体积的多少呢?”

你的预测是大约为_________,理由是空气中氧气的体积约占空气体积的_____________。

试卷第1页,共3页

参考答案

1.A

【详解】

A、油锅着火,立即盖上锅盖,可以隔绝空气达到灭火的目的,故A正确;

B、电器着火,立即用水扑灭,会使人触电,造成伤亡事故,故B错误;

C、高层住房着火,立即大开所有门窗,因为有了充足的氧气会使火势更猛,故C错误;

D、煤气泄漏,立即打开排气扇电源开关,会引起爆炸,故D错误,故选A。

2.D

【分析】

根据灭火的原理分析,灭火的原理:(只要消除燃烧条件的任意一个即可)①撤离可燃物 ②隔绝氧气(或空气)③降温到着火点以下.

【详解】

A、因为没有隔绝空气,故错误;

B、物质着火点是固定不变的,所以着火点是不能改变的,故错误;

C、很明显的不对,可燃物并没有消除,故错误;

D、用嘴吹灭蜡烛,降低了温度,所以蜡烛熄,故正确。

故选D。

3.C

【分析】

【详解】

A、用扇子可扇灭蜡烛火焰,使蜡烛周围温度降低到着火点以下,故A正确;

B、蜡烛能浮在水面上,说明蜡烛的密度小于水的密度,故B正确;

C、把冷小烧杯放在蜡烛火焰的上方有水雾产生,根据反应前后元素种类不变,说明石蜡中含有氢元素,而不能判断有氧元素,因为氧元素有可能来自于空气中的氧气,故C不正确;

D、密闭的容器内空气量是一定的,燃烧一段时间后空气内的氧气耗尽,蜡烛熄灭,说明物质燃烧需要氧气,故D正确。

故选C。

4.可燃物是否与氧气(空气)接触、温度是否达到可燃物的着火点;

【详解】

略

5.温度达到可燃物的着火点 煤粉与氧气有更大的接触面积

【详解】

燃物燃烧的条件是:除需要氧气外,还要温度达到可燃物的着火点;煤块经粉碎处理后燃烧的更快,是因为煤粉与氧气的接触面积更大。

6.蘸有水的棉花也将燃烧起来。因为当蘸有水的棉花上的水分蒸发完之后,棉花暴露在酒精灯的火焰中,温度上升,且棉花与空气接触,达到了燃烧所需要的三个条件,就会引起棉花燃烧

【分析】

燃烧的条件:可燃物、温度达到可燃物着火点、可燃物与氧气接触;

【详解】

水不可燃、棉花可燃,如果在酒精灯上加热时间较长,蘸有水的棉花也将燃烧起来。因为当蘸有水的棉花上的水分蒸发完之后,棉花暴露在酒精灯的火焰中,温度上升,且棉花与空气接触,达到了燃烧所需要的三个条件,就会引起棉花燃烧。

7.木屑燃烧,而煤粉没有燃烧。说明煤粉的着火点比木屑高

【详解】

根据生活经验可知:木屑燃烧,而煤粉没有燃烧。说明煤粉的着火点比木屑高。所以,如果将实验(2)中的乒乓球碎片和滤纸换成木屑和煤粉,木屑燃烧,而煤粉没有燃烧。说明了煤粉的着火点比木屑高。故答案是:木屑燃烧,而煤粉没有燃烧。说明煤粉的着火点比木屑高。

【点睛】

根据生活经验可知:木屑燃烧,而煤粉没有燃烧。说明煤粉的着火点比木屑高。

8.①温度;②氧气的浓度;③可燃物与氧气的接触面积

【详解】

影响燃烧剧烈程度的相关因素有①温度;②氧气的浓度;③可燃物与氧气的接触面积;提高温度、增加氧气浓度,增大可燃物与氧气的接触面积都可促进燃烧。

9.酒精 燃烧需要可燃物 达到可燃物的着火点 熄灭 可燃物要与氧气接触

【详解】

(1)酒精具有可燃性,水没有可燃性,所以沾有酒精的棉花燃烧;说明燃烧需要可燃物。

(2)滤纸碎片和乒乓球碎片都与氧气接触,在加热过程中,由于乒乓球碎片的着火点较低,首先燃烧起来,说明燃烧需要温度达到可燃物的着火点。

(3)A烧杯中的蜡烛燃烧耗尽了烧杯中的氧气后,慢慢熄灭,B烧杯中的蜡烛正常燃烧,这说明可燃物燃烧答案第1页,共2页

需要与氧气接触。

10.温度达到着火点 与氧气接触 2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2

【分析】

燃烧的条件:可燃物、温度达到可燃物着火点、可燃物与氧气接触;

【详解】

可燃物的燃烧需要两个条件:温度达到可燃物着火点、可燃物与氧气接触;

黄色过氧化钠(Na2O2),CO2与Na2O2反应生成白色的Na2CO3和氧气,方程式为:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2。

11.热水中的白磷没有与氧气接触 温度未达到红磷的着火点 气球先膨胀,后又变小 能防止白磷燃烧产生的五氧化二磷逸散,危害人体健康 避免橡皮塞因试管内气体热膨胀而松动 五分之一 五分之一

【详解】

改进与实验:

已知,可燃物燃烧的条件是:(1)必须是可燃物(2)燃烧必须要有氧气(3)温度必须达到燃烧所需要的最低温度(达到着火点)。

热水中的白磷没有燃烧的原因是热水中的白磷没有与氧气接触; b试管中红磷没有燃烧的原因是温度未达到红磷的着火点。实验过程中,a试管中白磷燃烧放出大量的热,气体膨胀气球变大,反应后氧气被消耗,冷却至室温,试管中气体减少压强减小,气球变小;故气球的变化为气球先膨胀,后又变小。

反思与评价:

(1)改进后的图2装置与图1装置比较,优点是实验中密闭装置中进行,能防止白磷燃烧产生的五氧化二磷逸散,危害人体健康;

(2)图3装置中气球的作用是可以调节装置中压强,避免橡皮塞因试管内气体热膨胀而松动冲出,。

拓展与迁移:

氧气体积约占空气体积的五分之一;磷燃烧消耗了氧气,装置中压强减小,水进入装置,进入装置中水的体积就是消耗氧气的体积;

故预测是大约为五分之一,理由是空气中氧气的体积约占空气体积的五分之一。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件