第13课《湖心亭看雪》课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第13课《湖心亭看雪》课件(共22张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 37.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-26 12:06:14 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

新课导入

西湖美——

春季,白居易“最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤”;

夏季,苏轼“欲把西湖比西子,浓妆淡抹总相宜”;

秋季,杨万里“只言山色秋萧索,绣出西湖三四峰”;

在这个冬季,张岱带领我们一起去湖心亭看雪。

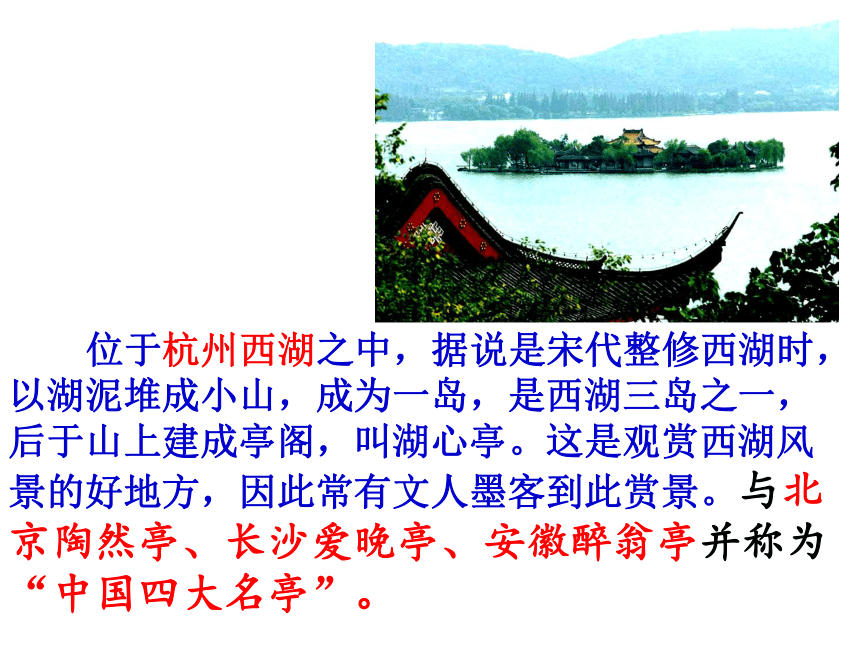

湖心亭

位于杭州西湖之中,据说是宋代整修西湖时,以湖泥堆成小山,成为一岛,是西湖三岛之一,后于山上建成亭阁,叫湖心亭。这是观赏西湖风景的好地方,因此常有文人墨客到此赏景。与北京陶然亭、长沙爱晚亭、安徽醉翁亭并称为“中国四大名亭”。

知识目标:熟读并背诵全文,

把握字音和节奏。

能力目标:结合注释和工具书梳理文章,

积累文言词汇。(重难点)

学科素养:培养古文的阅读理解能力。

第一课时 学习目标

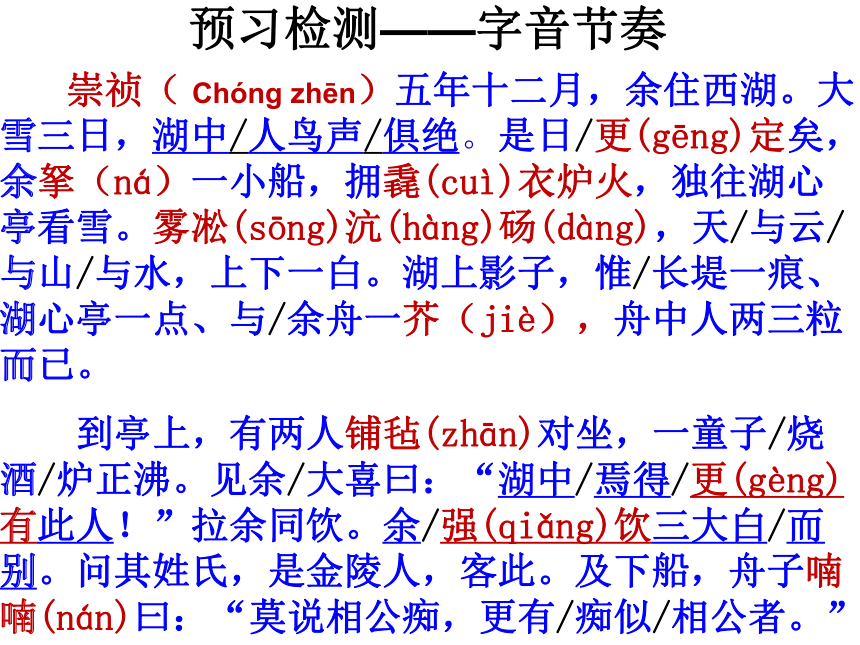

崇祯( Chóng zhēn)五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中/人鸟声/俱绝。是日/更(gēng)定矣,余拏(ná)一小船,拥毳(cuì)衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇(sōng)沆(hàng)砀(dàng),天/与云/与山/与水,上下一白。湖上影子,惟/长堤一痕、湖心亭一点、与/余舟一芥(jiè),舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡(zhān)对坐,一童子/烧酒/炉正沸。见余/大喜曰:“湖中/焉得/更(gèng)有此人!”拉余同饮。余/强(qiǎng)饮三大白/而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃(nán)曰:“莫说相公痴,更有/痴似/相公者。”

预习检测——字音节奏

崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中

人鸟声俱绝。 是日更定矣,余拏一小船,拥

毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与

山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心

亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

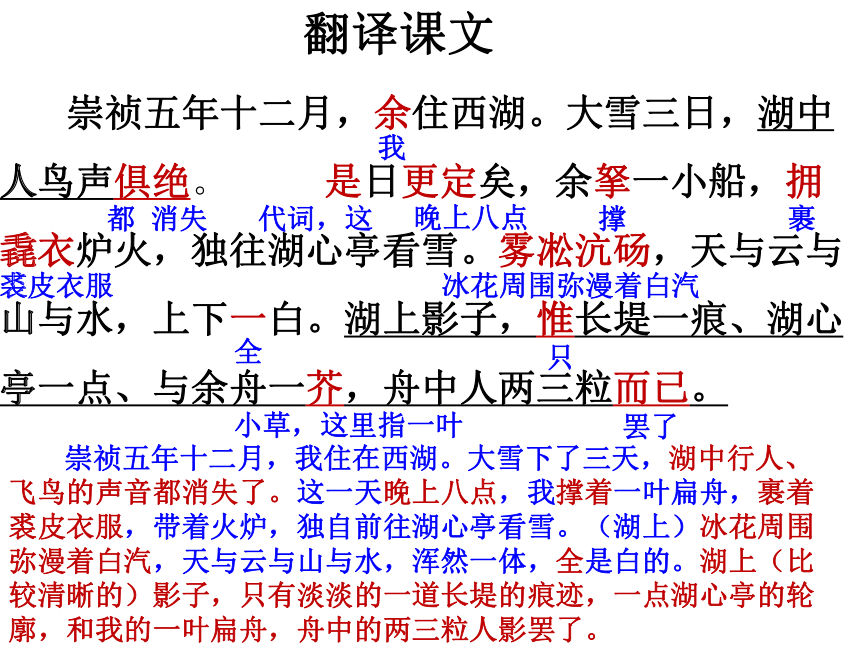

翻译课文

我

撑

晚上八点

代词,这

消失

都

裹

裘皮衣服

冰花周围弥漫着白汽

全

只

小草,这里指一叶

罢了

崇祯五年十二月,我住在西湖。大雪下了三天,湖中行人、飞鸟的声音都消失了。这一天晚上八点,我撑着一叶扁舟,裹着裘皮衣服,带着火炉,独自前往湖心亭看雪。(湖上)冰花周围弥漫着白汽,天与云与山与水,浑然一体,全是白的。湖上(比较清晰的)影子,只有淡淡的一道长堤的痕迹,一点湖心亭的轮廓,和我的一叶扁舟,舟中的两三粒人影罢了。

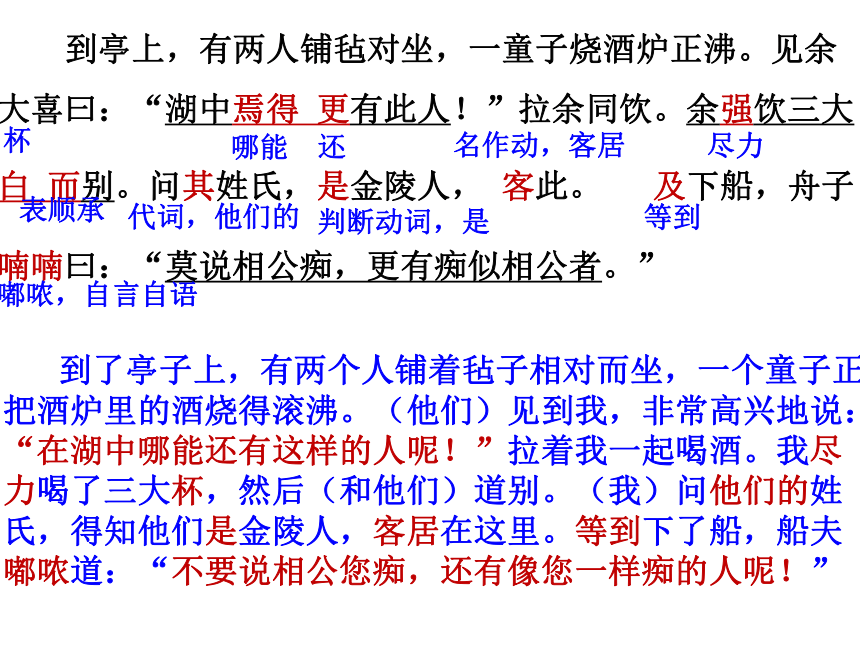

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余

大喜曰:“湖中焉得 更有此人!”拉余同饮。余强饮三大

白 而别。问其姓氏,是金陵人, 客此。 及下船,舟子

喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

哪能

尽力

判断动词,是

还

表顺承

杯

代词,他们的

名作动,客居

等到

嘟哝,自言自语

到了亭子上,有两个人铺着毡子相对而坐,一个童子正把酒炉里的酒烧得滚沸。(他们)见到我,非常高兴地说:“在湖中哪能还有这样的人呢!”拉着我一起喝酒。我尽力喝了三大杯,然后(和他们)道别。(我)问他们的姓氏,得知他们是金陵人,客居在这里。等到下了船,船夫嘟哝道:“不要说相公您痴,还有像您一样痴的人呢!”

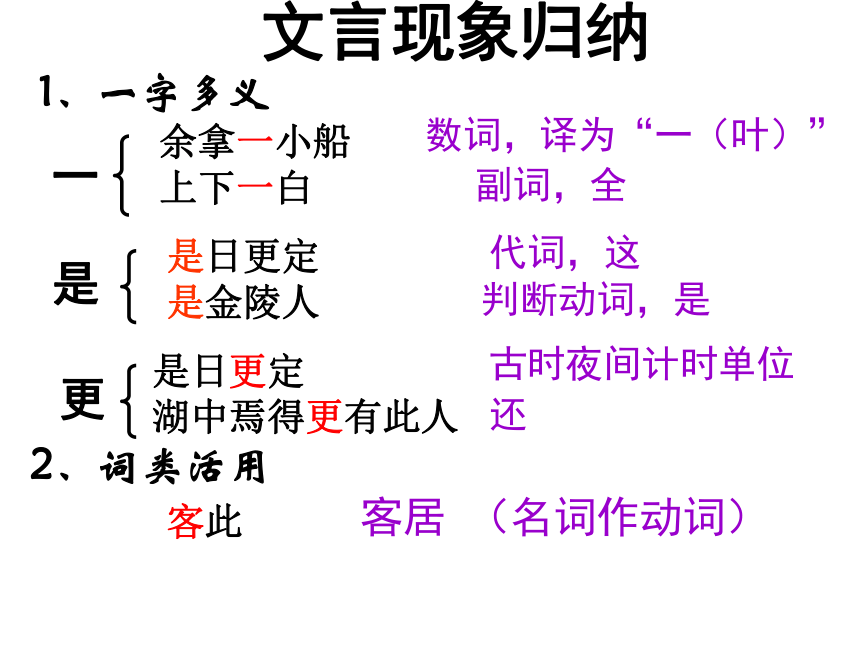

是日更定

湖中焉得更有此人

更

余拿一小船

上下一白

一

客此

数词,译为“一(叶)”

古时夜间计时单位

客居 (名词作动词)

是日更定

是金陵人

代词,这

判断动词,是

是

副词,全

还

文言现象归纳

1、一字多义

2、词类活用

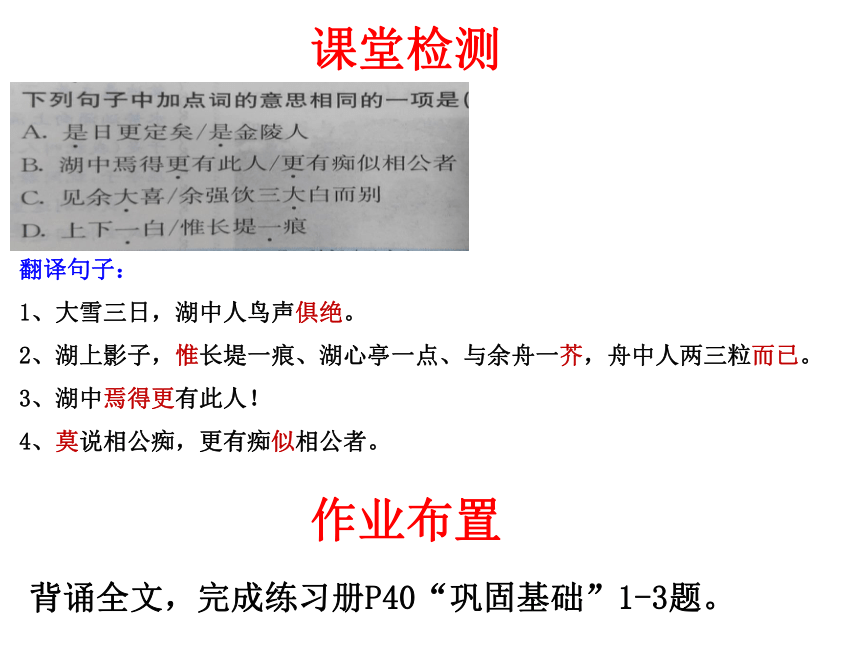

课堂检测

翻译句子:

1、大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

2、湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

3、湖中焉得更有此人!

4、莫说相公痴,更有痴似相公者。

作业布置

背诵全文,完成练习册P40“巩固基础”1-3题。

知识目标:梳理文章内容,

把握作者的“痴”。(重点)

能力目标:分析文章写景的特点,

学习白描的写作手法。(难点)

学科素养:体会作者的家国之思。

第二课时 学习目标

2、这句话中最能体现出张岱性格的是哪个字?

什么意思?

3、请从前文找一找,文中哪些地方看出张岱“傻”(“痴迷”)的?

整体感知

1、齐读全文,找出文中舟子对张岱评价的一句话。

痴

“莫说相公痴,更有痴似相公者 !”

找出文中体现张岱“痴行”的具体语句,并分析张岱的性格特性。

大雪独行见“痴行”

十二月

大雪三日

人鸟声俱绝

更定

一小舟

独往

不寻常的天气,

不寻常的时间,

不寻常的行踪。

与众不同、

特立独行、

不随流俗

合作探究之 一、咬文嚼字品“痴行”

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

2、这些景物描写是否运用了大量的形容词加以修饰?有什么特点?使用了什么手法?

自然质朴、不事雕琢

(白描)

合作探究之 二、咬文嚼字品“痴景”

1、张岱雪夜游湖心亭,看到了怎样令他痴迷的雪景?在文中找到描写雪景的句子。

白描是一种描写的方法。原是中国画的一种技法,是一种不加色彩或很少用色彩,而只用墨线在白底上勾勒物象的画法。 作为一种描写方法,它是指抓住事物的特征,以质朴的文字,寥寥几笔就勾勒出事物形象的描写方法。

本文运用了白描手法

文字简练朴素,不加烘托渲染。 少用形容词和修辞,只抓住描写对象与众不同的地方,作如实的交代。

知识链接——写作手法介绍

白描与渲染

湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

这一句仅用了四组数量词,就将湖上景物生动逼真地勾画出来。视点由远及近,由大到小,由“一痕”到“一点”到“一芥”再到“两三粒”将长堤、湖心亭、作者身处之舟、包括作者在内的舟中之人依次勾勒了出来,如同一幅水墨画,具有很强的视觉效果。同时也突出大雪漫漫中人与物之渺小,令人产生“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”之感。

张岱在游亭时遇到何人何事?抒发了什么情感?

合作探究之 三、咬文嚼字品“痴情”

湖中焉得更有此人!

问其姓氏,是金陵人,客此。

崇祯五年

此人

金陵人

崇祯

材料二:“湖心亭看雪”事件发生于崇祯五年(1632年);崇祯十七年(1644年)明朝灭亡,顺治帝登基,清朝建立;顺治元年(1644年)张岱反清复明失败,逃入山中著书;1647年左右,张岱写《湖心亭看雪》。

材料一:张岱,字宗子,号陶庵,浙江绍兴人,明末清初文学家。出身于官宦世家,明末以前未曾出仕,一直过着布衣优游的生活。明亡以后,消极避居浙江剡(shàn)溪山中,专心从事著述,穷困以终。《陶庵梦忆》和《西湖梦寻》即写于他明亡入山以后,书中缅怀往昔风月繁华,追忆前尘影事。

资料助读

材料三:“金陵”即南京,明太祖朱元璋定都其为国都,后明成祖朱棣迁都北京。

张岱在游亭时遇到何人何事?抒发了什么情感?

既有他乡遇知己,天涯遇知音的高兴;

又有对故国幽深的眷念与感伤。

观其痴行

赏其痴景

痴人之痴心

痴迷于天人合一的山水之乐

痴迷于世俗之外的闲情雅致

小结:所以,张岱的“痴”究竟体现在哪里?

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

不寻常的天气,不寻常的时间,不寻常的行踪。是日更定矣,独往湖心亭看雪——与众不同、不随流俗。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。混沌一片的冰雪世界,人生天地间如“苍海一粟”,既痴迷,又倍感孤寂落寞。

“痴”于情

湖中焉得更有此人——

他乡遇知己,天涯遇知音。

请再说说你所知道的古今名人中还有哪些也是像张岱一样“痴”的人?

齐白石、朱自清

拓展延伸

痴行

上下一白

一痕、一点、

一芥、两三粒

喜—知己之乐

痴—醉情自然

痴景

(奇景)

(白描)

湖心亭看雪

痴人

痴情

(雅趣)

大雪独行

痴迷于天人合一的山水之乐,醉情于世俗之外的闲情雅致。

抒发了作者痴迷于天人合一的山水之乐,醉情于世俗之外的闲情雅致。既有他乡遇知己,天涯遇知音的高兴;又有对故国幽深的眷念与感伤。

叙事是线索,写景是重点,抒情是灵魂

课堂总结

描写雪后西湖全景的句子:__________,_____________,______________

通过听觉,写出雪的威严:___________

写雪下时间长___________

3.通过舟子的话点明文章主旨:

_______________,_____________

4.通过别人的话写出天涯遇知音的欣喜:

____________________

雾凇沆砀 天与云与山与水 上下一白

湖中人鸟声俱绝

大雪三日

莫说相公痴 更有痴似相公者

湖中焉得更有此人

课堂检测

新课导入

西湖美——

春季,白居易“最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤”;

夏季,苏轼“欲把西湖比西子,浓妆淡抹总相宜”;

秋季,杨万里“只言山色秋萧索,绣出西湖三四峰”;

在这个冬季,张岱带领我们一起去湖心亭看雪。

湖心亭

位于杭州西湖之中,据说是宋代整修西湖时,以湖泥堆成小山,成为一岛,是西湖三岛之一,后于山上建成亭阁,叫湖心亭。这是观赏西湖风景的好地方,因此常有文人墨客到此赏景。与北京陶然亭、长沙爱晚亭、安徽醉翁亭并称为“中国四大名亭”。

知识目标:熟读并背诵全文,

把握字音和节奏。

能力目标:结合注释和工具书梳理文章,

积累文言词汇。(重难点)

学科素养:培养古文的阅读理解能力。

第一课时 学习目标

崇祯( Chóng zhēn)五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中/人鸟声/俱绝。是日/更(gēng)定矣,余拏(ná)一小船,拥毳(cuì)衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇(sōng)沆(hàng)砀(dàng),天/与云/与山/与水,上下一白。湖上影子,惟/长堤一痕、湖心亭一点、与/余舟一芥(jiè),舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡(zhān)对坐,一童子/烧酒/炉正沸。见余/大喜曰:“湖中/焉得/更(gèng)有此人!”拉余同饮。余/强(qiǎng)饮三大白/而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃(nán)曰:“莫说相公痴,更有/痴似/相公者。”

预习检测——字音节奏

崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中

人鸟声俱绝。 是日更定矣,余拏一小船,拥

毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与

山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心

亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

翻译课文

我

撑

晚上八点

代词,这

消失

都

裹

裘皮衣服

冰花周围弥漫着白汽

全

只

小草,这里指一叶

罢了

崇祯五年十二月,我住在西湖。大雪下了三天,湖中行人、飞鸟的声音都消失了。这一天晚上八点,我撑着一叶扁舟,裹着裘皮衣服,带着火炉,独自前往湖心亭看雪。(湖上)冰花周围弥漫着白汽,天与云与山与水,浑然一体,全是白的。湖上(比较清晰的)影子,只有淡淡的一道长堤的痕迹,一点湖心亭的轮廓,和我的一叶扁舟,舟中的两三粒人影罢了。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余

大喜曰:“湖中焉得 更有此人!”拉余同饮。余强饮三大

白 而别。问其姓氏,是金陵人, 客此。 及下船,舟子

喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

哪能

尽力

判断动词,是

还

表顺承

杯

代词,他们的

名作动,客居

等到

嘟哝,自言自语

到了亭子上,有两个人铺着毡子相对而坐,一个童子正把酒炉里的酒烧得滚沸。(他们)见到我,非常高兴地说:“在湖中哪能还有这样的人呢!”拉着我一起喝酒。我尽力喝了三大杯,然后(和他们)道别。(我)问他们的姓氏,得知他们是金陵人,客居在这里。等到下了船,船夫嘟哝道:“不要说相公您痴,还有像您一样痴的人呢!”

是日更定

湖中焉得更有此人

更

余拿一小船

上下一白

一

客此

数词,译为“一(叶)”

古时夜间计时单位

客居 (名词作动词)

是日更定

是金陵人

代词,这

判断动词,是

是

副词,全

还

文言现象归纳

1、一字多义

2、词类活用

课堂检测

翻译句子:

1、大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

2、湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

3、湖中焉得更有此人!

4、莫说相公痴,更有痴似相公者。

作业布置

背诵全文,完成练习册P40“巩固基础”1-3题。

知识目标:梳理文章内容,

把握作者的“痴”。(重点)

能力目标:分析文章写景的特点,

学习白描的写作手法。(难点)

学科素养:体会作者的家国之思。

第二课时 学习目标

2、这句话中最能体现出张岱性格的是哪个字?

什么意思?

3、请从前文找一找,文中哪些地方看出张岱“傻”(“痴迷”)的?

整体感知

1、齐读全文,找出文中舟子对张岱评价的一句话。

痴

“莫说相公痴,更有痴似相公者 !”

找出文中体现张岱“痴行”的具体语句,并分析张岱的性格特性。

大雪独行见“痴行”

十二月

大雪三日

人鸟声俱绝

更定

一小舟

独往

不寻常的天气,

不寻常的时间,

不寻常的行踪。

与众不同、

特立独行、

不随流俗

合作探究之 一、咬文嚼字品“痴行”

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

2、这些景物描写是否运用了大量的形容词加以修饰?有什么特点?使用了什么手法?

自然质朴、不事雕琢

(白描)

合作探究之 二、咬文嚼字品“痴景”

1、张岱雪夜游湖心亭,看到了怎样令他痴迷的雪景?在文中找到描写雪景的句子。

白描是一种描写的方法。原是中国画的一种技法,是一种不加色彩或很少用色彩,而只用墨线在白底上勾勒物象的画法。 作为一种描写方法,它是指抓住事物的特征,以质朴的文字,寥寥几笔就勾勒出事物形象的描写方法。

本文运用了白描手法

文字简练朴素,不加烘托渲染。 少用形容词和修辞,只抓住描写对象与众不同的地方,作如实的交代。

知识链接——写作手法介绍

白描与渲染

湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

这一句仅用了四组数量词,就将湖上景物生动逼真地勾画出来。视点由远及近,由大到小,由“一痕”到“一点”到“一芥”再到“两三粒”将长堤、湖心亭、作者身处之舟、包括作者在内的舟中之人依次勾勒了出来,如同一幅水墨画,具有很强的视觉效果。同时也突出大雪漫漫中人与物之渺小,令人产生“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”之感。

张岱在游亭时遇到何人何事?抒发了什么情感?

合作探究之 三、咬文嚼字品“痴情”

湖中焉得更有此人!

问其姓氏,是金陵人,客此。

崇祯五年

此人

金陵人

崇祯

材料二:“湖心亭看雪”事件发生于崇祯五年(1632年);崇祯十七年(1644年)明朝灭亡,顺治帝登基,清朝建立;顺治元年(1644年)张岱反清复明失败,逃入山中著书;1647年左右,张岱写《湖心亭看雪》。

材料一:张岱,字宗子,号陶庵,浙江绍兴人,明末清初文学家。出身于官宦世家,明末以前未曾出仕,一直过着布衣优游的生活。明亡以后,消极避居浙江剡(shàn)溪山中,专心从事著述,穷困以终。《陶庵梦忆》和《西湖梦寻》即写于他明亡入山以后,书中缅怀往昔风月繁华,追忆前尘影事。

资料助读

材料三:“金陵”即南京,明太祖朱元璋定都其为国都,后明成祖朱棣迁都北京。

张岱在游亭时遇到何人何事?抒发了什么情感?

既有他乡遇知己,天涯遇知音的高兴;

又有对故国幽深的眷念与感伤。

观其痴行

赏其痴景

痴人之痴心

痴迷于天人合一的山水之乐

痴迷于世俗之外的闲情雅致

小结:所以,张岱的“痴”究竟体现在哪里?

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

不寻常的天气,不寻常的时间,不寻常的行踪。是日更定矣,独往湖心亭看雪——与众不同、不随流俗。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。混沌一片的冰雪世界,人生天地间如“苍海一粟”,既痴迷,又倍感孤寂落寞。

“痴”于情

湖中焉得更有此人——

他乡遇知己,天涯遇知音。

请再说说你所知道的古今名人中还有哪些也是像张岱一样“痴”的人?

齐白石、朱自清

拓展延伸

痴行

上下一白

一痕、一点、

一芥、两三粒

喜—知己之乐

痴—醉情自然

痴景

(奇景)

(白描)

湖心亭看雪

痴人

痴情

(雅趣)

大雪独行

痴迷于天人合一的山水之乐,醉情于世俗之外的闲情雅致。

抒发了作者痴迷于天人合一的山水之乐,醉情于世俗之外的闲情雅致。既有他乡遇知己,天涯遇知音的高兴;又有对故国幽深的眷念与感伤。

叙事是线索,写景是重点,抒情是灵魂

课堂总结

描写雪后西湖全景的句子:__________,_____________,______________

通过听觉,写出雪的威严:___________

写雪下时间长___________

3.通过舟子的话点明文章主旨:

_______________,_____________

4.通过别人的话写出天涯遇知音的欣喜:

____________________

雾凇沆砀 天与云与山与水 上下一白

湖中人鸟声俱绝

大雪三日

莫说相公痴 更有痴似相公者

湖中焉得更有此人

课堂检测

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)