第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利 课件

文档属性

| 名称 | 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-26 10:27:28 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第八单元

中华民族的抗日战争和人民解放战争

第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

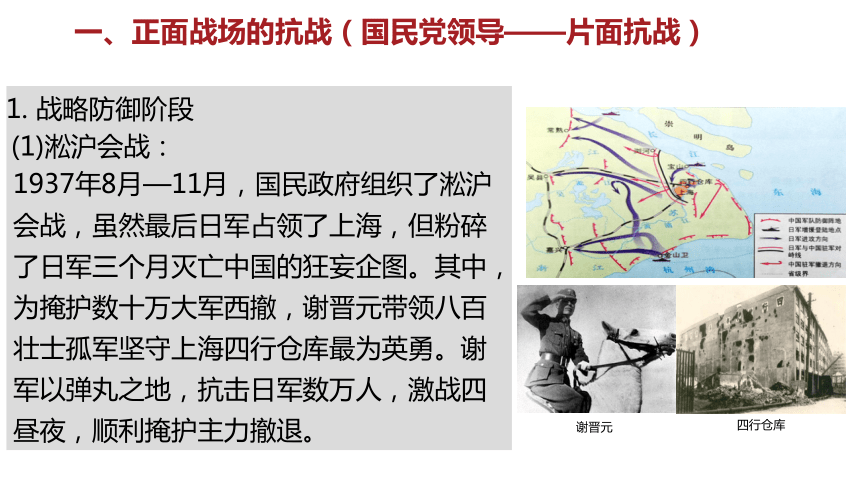

1. 战略防御阶段

1937年8月—11月,国民政府组织了淞沪会战,虽然最后日军占领了上海,但粉碎了日军三个月灭亡中国的狂妄企图。其中,为掩护数十万大军西撤,谢晋元带领八百壮士孤军坚守上海四行仓库最为英勇。谢军以弹丸之地,抗击日军数万人,激战四昼夜,顺利掩护主力撤退。

谢晋元

四行仓库

(1)淞沪会战:

一、正面战场的抗战(国民党领导——片面抗战)

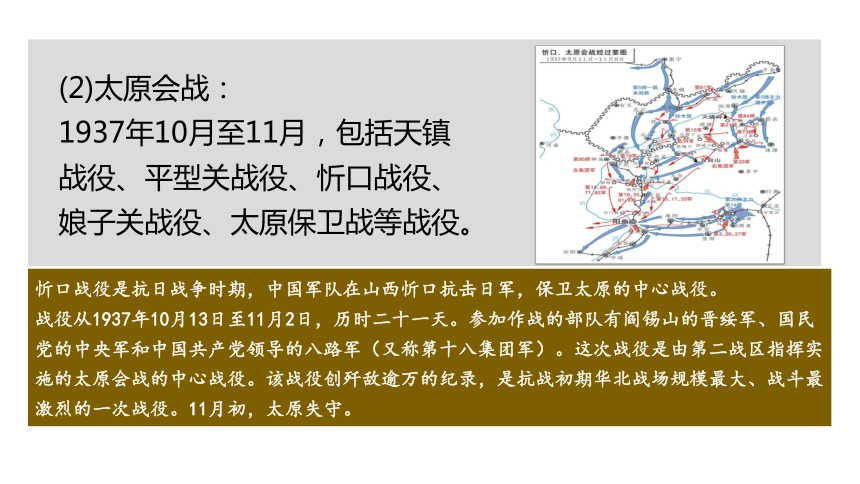

(2)太原会战:

1937年10月至11月,包括天镇战役、平型关战役、忻口战役、娘子关战役、太原保卫战等战役。

忻口战役是抗日战争时期,中国军队在山西忻口抗击日军,保卫太原的中心战役。

战役从1937年10月13日至11月2日,历时二十一天。参加作战的部队有阎锡山的晋绥军、国民党的中央军和中国共产党领导的八路军(又称第十八集团军)。这次战役是由第二战区指挥实施的太原会战的中心战役。该战役创歼敌逾万的纪录,是抗战初期华北战场规模最大、战斗最激烈的一次战役。11月初,太原失守。

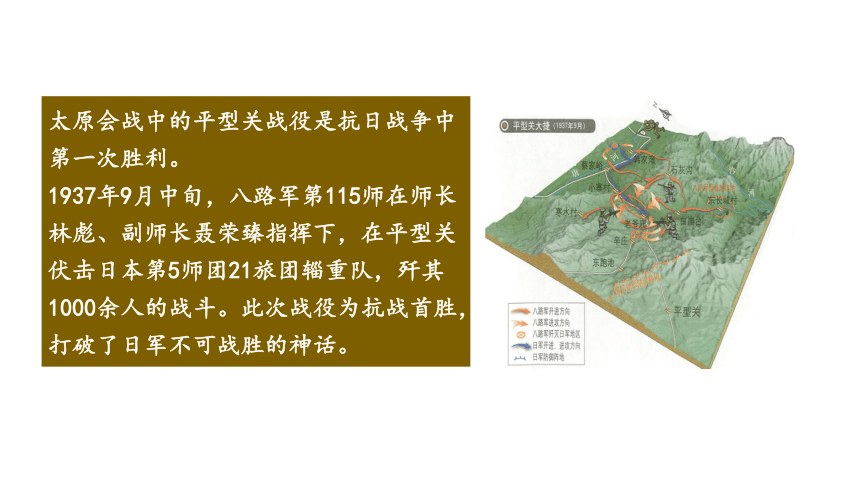

太原会战中的平型关战役是抗日战争中第一次胜利。

1937年9月中旬,八路军第115师在师长林彪、副师长聂荣臻指挥下,在平型关伏击日本第5师团21旅团辎重队,歼其1000余人的战斗。此次战役为抗战首胜,打破了日军不可战胜的神话。

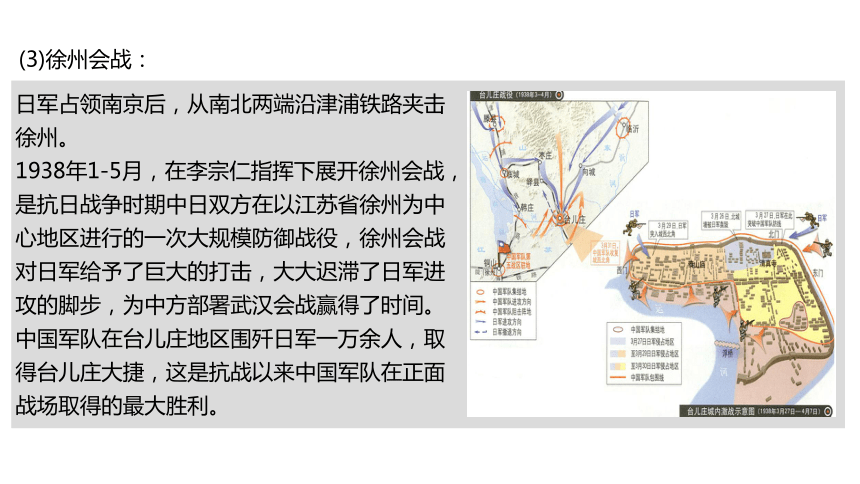

(3)徐州会战:

日军占领南京后,从南北两端沿津浦铁路夹击徐州。

1938年1-5月,在李宗仁指挥下展开徐州会战,是抗日战争时期中日双方在以江苏省徐州为中心地区进行的一次大规模防御战役,徐州会战对日军给予了巨大的打击,大大迟滞了日军进攻的脚步,为中方部署武汉会战赢得了时间。

中国军队在台儿庄地区围歼日军一万余人,取得台儿庄大捷,这是抗战以来中国军队在正面战场取得的最大胜利。

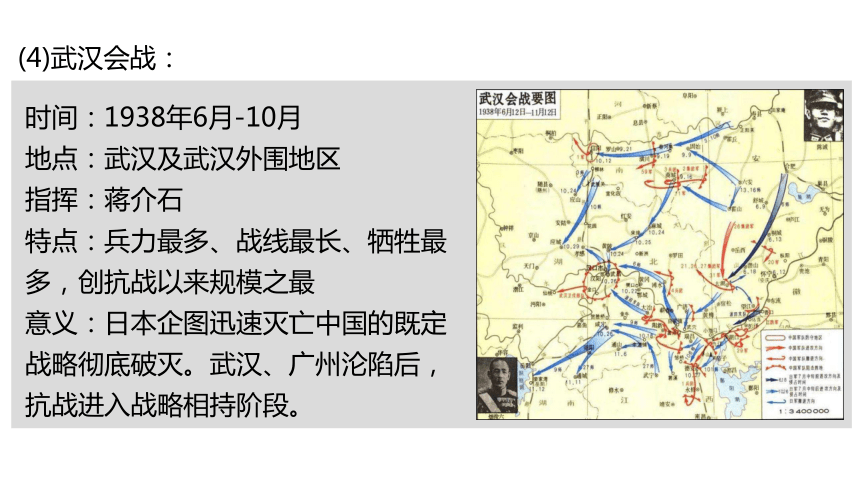

(4)武汉会战:

时间:1938年6月-10月

地点:武汉及武汉外围地区

指挥:蒋介石

特点:兵力最多、战线最长、牺牲最多,创抗战以来规模之最

意义:日本企图迅速灭亡中国的既定战略彻底破灭。武汉、广州沦陷后,抗战进入战略相持阶段。

(5)对四大会战的认识

①抗战初期,由国民政府领导的正面战场抗战比较努力,是防御阶段的主战场,广大官兵也表现出勇敢顽强的精神;

②由于敌强我弱以及国民党实行片面抗战路线,造成华北、华中、华南大片国土沦陷;

③正面战场的抗战,迟滞了日军进攻,消耗了日军部分有生力量,粉碎了日军“速战速决”的战略企图。

2.毛泽东《论持久战》

(1)背景:武汉会战前,毛泽东在延安发表。

(2)内容:总结抗战开始以来的战争形势,针对国内存在的“中国必亡论”和“中国速胜论”,科学论证中国必须通过持久作战赢得对日作战最后胜利的战略。

抗日持久战具体体现为三个阶段:第一个阶段是敌之战略进攻、我之战略防御的时期;第二个阶段是敌之战略保守我之准备反攻的时期;第三个阶段是我之战略反攻、敌之战略退却的时期。

——《毛泽东选集》

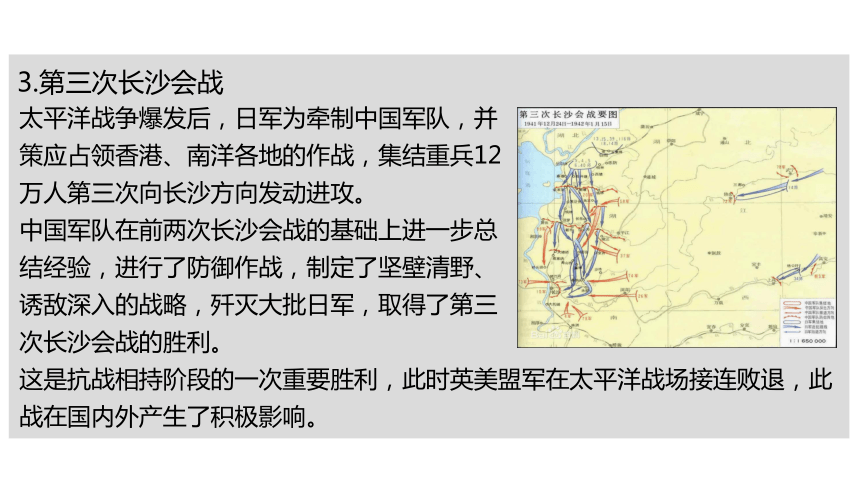

3.第三次长沙会战

太平洋战争爆发后,日军为牵制中国军队,并

策应占领香港、南洋各地的作战,集结重兵12

万人第三次向长沙方向发动进攻。

中国军队在前两次长沙会战的基础上进一步总

结经验,进行了防御作战,制定了坚壁清野、

诱敌深入的战略,歼灭大批日军,取得了第三

次长沙会战的胜利。

这是抗战相持阶段的一次重要胜利,此时英美盟军在太平洋战场接连败退,此战在国内外产生了积极影响。

4.战时内迁

(1)沿海工业内迁

抗战前中国工业分布极不平衡。据1937年9月国民政府实业部统计,全国登记注册的工矿企业共3935家,仅上海一市就有1279家,占32.5%,而西南、西北广大地区仅有237家,占6%。

“七七”事变爆发后,为了保存国家建设力量,提供抗战所需的军需物资,补充后方的民用供应,国民政府决定大规模地将工厂内迁,并得到民族资产阶级的支持和配合。

……大批近代化的厂矿迁入后方,对于改变中国工业的不平衡布局,对于战时军需民用的供给,特别是战时后方经济的开发建设,起了极其重要的作用,大大促进了大后方的经济发展。 ——武月星主编《中国抗日战争史地图集》

影响:①改变了工业布局;②积蓄了抗战胜利的物质力量;③促进西南地区开发。

(2)大专院校内迁

抗战时期全国共有高校108所,其中90%的高校分布在东南沿海及沿江地区。

卢沟桥事变后,东南沿海的高校由于日军的入侵,被迫向内地迁移。……全国内迁高校最后多集中在四川重庆与成都,以及云南昆明等地。其中重庆25所,成都有7所。

抗战时期历史八年之久的全国性高校内迁,是中国人民抵抗日本侵略的一个重大行动,它对抗战的最后胜利,对中国文化教育事业的发展都作出了历史性的贡献。

——武月星主编《中国抗日战争史地图集》

这些壮举鼓舞了全国人民的抗战信心,为抗战胜利奠定物质和精神基础。

1.敌后战场的开辟

(1)背景:上海、太原失守后,八路军、新四军建立多个敌后抗日根据地,开展游击战争。

(2)战法:根据不同地形特点,采取地道战、地雷战、夜袭战、麻雀战等游击战法。

(3)意义:战略上配合了正面战场作战,牵制了在华日军一半以上的兵力。

◎地道战情境图

◎地雷战情境图

◎麻雀战:游击队和民兵依靠群众,利用地形优势的有利条件,三五成群,忽聚忽散,灵活机动,对敌人实施突然准确的射击,以杀伤、消耗、迷惑、疲惫敌人的游击战术

二、敌后战场的抗战(共产党领导——全面抗战)

2.敌后战场的抗战

(1)在沦陷区,在积极开展抗日宣传的同时,领导工人斗争,破坏日军“以战养战”的部署;利用日伪矛盾发动群众斗争,打击日本殖民统治秩序。

(2)发动百团大战

①背景:抗日战争进入相持阶段后,日军图谋以“囚笼政策”消灭敌后抗日根据地。

②特点:以破袭日军华北交通线为主要目标的进攻作战。

③概况:1940年下半年,八路军发动了105个团,

约20余万人,投入战斗,取得重大胜利。

◎八路军战士破击桥梁,破坏日军交通运输线

2.敌后战场的抗战

(2)发动百团大战

◎百团大战形势示意图

【课堂探究】怎样评价百团大战?

①百团大战是八路军在敌后战场发动的一次规模最大、持续时间最长的的战略性进攻战役,牵制了侵华日军华北战场近半数的兵力和几乎全部伪军,打破了日军的“囚笼政策”,策应了正面战场的作战。

②这次战役有利粉碎了国民党顽固派对八路军“游而不击”的污蔑,抑制了国民党对日妥协的倾向,提高了全国军民对抗战的信心和中国共产党的声望,确立了敌后战场在全国抗战大局中的战略地位,为抗日战争的胜利奠定了基础。

3.敌后抗日根据地的巩固

(1)政治上:

①面对国民党的消极抗战和反共倾向,中共坚持抗战、团结、进步的方针,坚决打退国民党的反共高潮。(皖南事变)

②根据地实行减租减息政策,建设成效显著。

◎华北敌后抗日根据地形势示意图

3.敌后抗日根据地的巩固

【皖南事变】

材料 1941年1月4日,新四军军部及一个支队9000余人由云岭出发北移,6日,在皖南泾县茂林地区遭到国民党军队8万余人伏击。新四军血战七昼夜,除2000余人突围外,一部被打散,大部壮烈牺牲和被俘。军长叶挺谈判被扣,副军长项英遇难。事变发生后,中国共产党进行了坚决回击,在苏北重建新四军军部,同时公布大量事实,揭露国民党当局破坏抗战的图谋。1月18日,重庆《新华日报》发表了周恩来“为江南死国难者志哀”和“千古奇冤,江南一叶,同室操戈,相煎何急”的亲笔题词。

3.敌后抗日根据地的巩固

(1)政治上:

③陕甘宁边区在开展大生产运动的同时,精兵简政,以“三三制”为原则,开始实行“普遍、自由、直接、平等”的选举制度。

④其他敌后抗日根据地也仿照陕甘宁边区,实行民主选举。团结了爱国志士,壮大了抗日民族统一战线。

材料 “三三制”是中国共产党加强抗日民主政权建设的一个主要原则。1940年3月,中共中央发出《抗日根据地的政权问题》,强调敌后政权在性质上是抗日民族统一战线政权,规定在政权的人员分配上,“共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一”。“三三制”在抗日根据地的全面推行,使统一战线有了更为坚实的基础和制度保证,对于调动各方面的积极性,建设抗日根据地具有重要的意义。

◎根据地进行民主投票

3.敌后抗日根据地的巩固

(2)军事上:坚持敌后抗日游击战争,不断巩固和扩大抗日民主根据地。

材料 抗日战争时期,平山县是晋察冀地区的抗日模范根据地。

平山县的戎冠秀妈妈被誉为“子弟兵的母亲”,她带领全村妇女拥军支前,救护伤员,并带头为儿子报名参军:“我有三个儿子,都报上名,验上哪个哪个去!” 在向抗日民主政府交公粮时,她自己带头并动员群众多交粮交好粮,要求米中无沙子、无烂米、无糠皮;组织妇女做军鞋时,她只只过目,双双过秤;给八路军做棉衣,她要求份量足,絮得匀。她说:“不能让子弟兵吃带沙子的粮食,不能有糠皮和烂米,大家都要交好粮,军衣军鞋,要像给自己的亲人一样,做的结结实实,绝不能让子弟兵光着脚打仗。”

抗战期间,平山县累计1.2万名青壮年参加八路军,7万多人参军参战,缴纳救国公粮4533万公斤,做军鞋57万双,做军被14.4万床。

正像这首支前民谣所唱的:“最后一碗米,送去做军粮,最后一尺布,送去做军装,最后一件老棉袄,盖在担架上,最后一个亲骨肉,送去上战场。”

【课堂探究】敌后战场的作用:

(1)敌后战场从1941年后上升为中国抗战的主战场,成为中国抗日的重心。

(2)敌后解放区战场是中国抗日战争大反攻的战略出发地和争取抗战最后胜利的战略基地。

(3)实行了正确的政策,建立抗日民主政府,组织各种群众抗日团体,充分调动和发挥广大人民群众抗战的积极性、创造性。对坚持敌后抗战,夺取抗战胜利,起了决定性作用。

(4)实行主力军、地方军和民兵游击队三结合的武装力量体制,是人民军队在抗战中大发展的一条成功经验。

1.世界反法西斯同盟形成

(1)背景:1941年6月22日,苏德战争爆发。12月7日,太平洋战争爆发。中国战场协助和配合了盟军作战,中国参与了世界反法西斯战争的谋划和指挥,中国战场是世界反法西斯的东方主战场。

(2)标志:1942年初,以中、美、英、苏4国为首的26个同盟国家在华盛顿签署《联合国家宣言》。

(3)表现:1943年11月,中、美、英政府首脑在埃及开罗举行会议,通过《开罗宣言》,决定了对日作战以及战后处分日本的基本策略,规定日本窃取的中国领土必须归还中国。

三、东方主战场

“如果日本进军印度洋,必然会导致我方在中东的全部阵地崩溃。而能防止上述局势出现的只有中国。”

丘吉尔(英)

“只有当日本侵略者的手脚被捆住的时候,我们才能在德国侵略者一旦进攻我国的时候避免两线作战。”

罗斯福(美)

斯大林(苏)

“假如没有中国,假如中国被日本打垮了,你们想一想有多少师团的日本兵,可以调到其他方面来作战,他们可以马上打下澳洲,打下印度……

在二战任何阶段,中国作为东方主战场,始终牵制和消耗着日本陆军的绝对主力。直到抗战末期,日本陆军还有64%被牵制在中国战场上。

【合作探究】结合材料及所学知识,分析为什么说中国的抗日战争是世界反法西斯战争的东方主战场?

2.中国的贡献和影响

(1)贡献:中国远征军开赴缅甸,救援在日军追击下仓皇撤退的英军,战绩名扬海外。

(2)影响:与英美达成协议,废除不平等条约,取消在华特权,订立新的条约;又与10余个西方国家废除旧约。

中国远征军

1941年太平洋战争爆发后,中国政府应英国政府请求组织了一支远征缅甸的抗日部队,共十万余人,从1942年2月开始入缅作战,到次年3月,将日军全部赶出缅北和滇西。中国远征军入缅作战,重新打通了中国西南的国际运输线,有力地配合了盟军在太平洋的反攻,为盟军在缅甸的最后胜利作出了贡献。

1.中国“七大”(1945年4—6月,延安)

中共领导的敌后军民对日寇发起局部反攻。中国处在抗日战争胜利的前夜

背景

内容

①毛泽东作《论联合政府》的政治报告

②提出了党的政治路线:放手发动群众,壮大人民力量,在中国共产党的领导下,打败日本侵略者,解放全国人民,建立一个新民主主义的中国。

③确立毛泽东思想为党的指导思想

④选举产生以毛泽东为首的中央委员会

意义

七大使全党在马克思列宁主义、毛泽东思想的基础上达到了空前的团结

四、抗日战争的胜利

▲中共七大会场

历史纵横

毛泽东思想成为党的指导思想

在中共七大上,刘少奇作关于修改党章的报告,他指出,我们党要以毛泽东思想作为一切工作的指针,毛泽东思想,就是马克思列宁主义的理论与中国革命的实践之统一的思想,就是中国的共产主义,中国的马克思主义。中共七大通过的党章确定了毛泽东思想是党的指导思想。

2.抗日战争的胜利

时 间 大 事

1945年5月 德国无条件投降

8月6日和9日 美国先后在日本广岛、长崎投下原子弹

8月8日 苏联对日宣战。苏军进入中国东北,迅速消灭日本关东军。解放区战场展开全面反攻。

8月15日 日本天皇发布无条件投降诏书

9月2日 在东京湾的美国“密苏里”号巡洋舰上举行日本投降签字仪式。中国抗日战争和世界反法西斯战争胜利结束。

10月25日 陈仪在台北代表中国政府庄严宣布台湾光复。从此,台湾作为中国的一个省,回到祖国怀抱。

抗日战争胜利进程大事年表

进程

▲ 中国战区日本投降签字仪式

1945年9月9日,中国陆军总司令何应钦在南京代表中国政府接受降将、侵华日军总参谋长小林浅三郎呈递降书。

原因

①中华全民族坚持长期抗战

②世界反法西斯同盟国家的积极配合和支持

意义

①抗日战争的胜利,是近代以来中国抗击外敌入侵所取得的第一次完全胜利,重新确立了中国在世界上的大国地位,使中国人民赢得了世界爱好和平人民的尊敬。

②抗日战争的胜利,开辟了中华民族伟大复兴的光明前景,开启了古老中国凤凰涅槃、浴火重生的新征程。

史料阅读

勇敢的中国人民抗击日本的侵略,歼灭了无数日军,摧毁了大量的日本军用物质。援助中国进行的英勇抗战并最终发起反击是非常必要的,因为中国的抗战是最终战胜日本的重要因素。

——罗斯福《炉边谈话》

△1943年11月,中、美、英通过《开罗宣言》;

△美国志愿援华航空队;

△苏联出兵东北攻打日本关东军

学习拓展

东京审判

1946年,由中、苏、美、英等11个国家代表组成远东国际军事法庭,在日本东京审判日本首要战犯。1946年 5月,法庭开始对战犯提起诉讼,经过历时两年半的审理,判决25名战犯有罪。东条英机、广田弘毅、土肥原贤二、板垣征四郎、松井石根、武藤章、木村兵太郎共7人被判处绞刑,其中松井石根是制造南京大屠杀的罪魁祸首之一。木户幸一、小矶国昭等16人被判处无期徒刑。尽管在审判过程中,有不少重要战犯漏网或者被包庇,但是,确认侵略战争为国际法上的犯罪,策划、准备、发动、进行侵略战争者被列为甲级战犯,是对国际法中战犯概念的重大发展。

结合日本侵华和中国抗战史实,思考东京审判的意义和不足。

小结:中华民族的抗日战争

课堂检测

1.全面抗战伊始,中共中央就指出,必须坚持统一战线中的独立自主原则。在统一战线中,实行既统一,又独立,对国民党采取有团结有斗争,以斗争求团结的方针。此精神( )

A.推动了敌后游击战争的开展

B.奠定了国共合作的政治基础

C.体现了毛泽东思想指导地位

D.抨击了国民党内战独裁路线

A

2.1939年1月,毛泽东在《八路军军政杂志》发刊词中指出:“八路军的这些成绩从何而来?……其中友军的协助是明显的,没有正面主力军的英勇抗战,便无从顺利地开展敌人后方的游击战争。”材料表明,毛泽东( )

A.肯定了正面战场对敌后战场的支持

B.赞扬了中国对世界反法西斯战争的贡献

C.突出了游击战在抗战中的战略地位

D.高度概括了抗日战争胜利的原因

A

3.“蹈厉”一词,原指周初《武》乐的舞蹈动作,后比喻奋发有为、意气昂扬。1943年,蒋介石在《中国之命运》中说:“民族精神,随抗战的发展而蹈厉。民族意识,受抗战的洗炼而纯一。”习近平总书记也曾引用郭沫若1937年诗中的“四万万人齐蹈厉,同心同德一戎衣”来纪念抗日战争。材料体现了( )

A.抗战胜利促进了国家团结且引领了政局的走向

B.国共合作成为抗战最终取得胜利的决定性因素

C.抗战时期各党派矛盾因服从抗战大局日渐消除

D.抗战激发的民族精神超越了党派与时代的局限

D

4.1942年初,中共中央决定对地主采取“先打后拉,一打一拉,打中有拉,拉中有打”的灵活策略,但究其内容,“打”的意味似乎更为浓厚,因为当时“严重的问题,是有许多地区并没有认真实行发动群众向地主的斗争……应当强调反对这种右倾”。这表明( )

A.土地政策服务于民族革命的需要

B.解决农民土地问题成为首要任务

C.中共开始立足国情制定土地政策

D.中国革命主要对象发生重大变化

A

5.1944年12月颁布的《陕甘宁边区土地租佃条例》规定:在未分配土地区域,定租“一般减租率,不得低于(百分之)二(十)五”;同时有规定:“承租人应依本条例所定减租之后之租额交租,不得短少。”这一精神的贯彻( )

A.促进了国共两党的再度合作

B.扩大了边区土地革命的成果

C.反映了社会主要矛盾的变化

D.适应了民族战争的客观需要

D

第八单元

中华民族的抗日战争和人民解放战争

第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

1. 战略防御阶段

1937年8月—11月,国民政府组织了淞沪会战,虽然最后日军占领了上海,但粉碎了日军三个月灭亡中国的狂妄企图。其中,为掩护数十万大军西撤,谢晋元带领八百壮士孤军坚守上海四行仓库最为英勇。谢军以弹丸之地,抗击日军数万人,激战四昼夜,顺利掩护主力撤退。

谢晋元

四行仓库

(1)淞沪会战:

一、正面战场的抗战(国民党领导——片面抗战)

(2)太原会战:

1937年10月至11月,包括天镇战役、平型关战役、忻口战役、娘子关战役、太原保卫战等战役。

忻口战役是抗日战争时期,中国军队在山西忻口抗击日军,保卫太原的中心战役。

战役从1937年10月13日至11月2日,历时二十一天。参加作战的部队有阎锡山的晋绥军、国民党的中央军和中国共产党领导的八路军(又称第十八集团军)。这次战役是由第二战区指挥实施的太原会战的中心战役。该战役创歼敌逾万的纪录,是抗战初期华北战场规模最大、战斗最激烈的一次战役。11月初,太原失守。

太原会战中的平型关战役是抗日战争中第一次胜利。

1937年9月中旬,八路军第115师在师长林彪、副师长聂荣臻指挥下,在平型关伏击日本第5师团21旅团辎重队,歼其1000余人的战斗。此次战役为抗战首胜,打破了日军不可战胜的神话。

(3)徐州会战:

日军占领南京后,从南北两端沿津浦铁路夹击徐州。

1938年1-5月,在李宗仁指挥下展开徐州会战,是抗日战争时期中日双方在以江苏省徐州为中心地区进行的一次大规模防御战役,徐州会战对日军给予了巨大的打击,大大迟滞了日军进攻的脚步,为中方部署武汉会战赢得了时间。

中国军队在台儿庄地区围歼日军一万余人,取得台儿庄大捷,这是抗战以来中国军队在正面战场取得的最大胜利。

(4)武汉会战:

时间:1938年6月-10月

地点:武汉及武汉外围地区

指挥:蒋介石

特点:兵力最多、战线最长、牺牲最多,创抗战以来规模之最

意义:日本企图迅速灭亡中国的既定战略彻底破灭。武汉、广州沦陷后,抗战进入战略相持阶段。

(5)对四大会战的认识

①抗战初期,由国民政府领导的正面战场抗战比较努力,是防御阶段的主战场,广大官兵也表现出勇敢顽强的精神;

②由于敌强我弱以及国民党实行片面抗战路线,造成华北、华中、华南大片国土沦陷;

③正面战场的抗战,迟滞了日军进攻,消耗了日军部分有生力量,粉碎了日军“速战速决”的战略企图。

2.毛泽东《论持久战》

(1)背景:武汉会战前,毛泽东在延安发表。

(2)内容:总结抗战开始以来的战争形势,针对国内存在的“中国必亡论”和“中国速胜论”,科学论证中国必须通过持久作战赢得对日作战最后胜利的战略。

抗日持久战具体体现为三个阶段:第一个阶段是敌之战略进攻、我之战略防御的时期;第二个阶段是敌之战略保守我之准备反攻的时期;第三个阶段是我之战略反攻、敌之战略退却的时期。

——《毛泽东选集》

3.第三次长沙会战

太平洋战争爆发后,日军为牵制中国军队,并

策应占领香港、南洋各地的作战,集结重兵12

万人第三次向长沙方向发动进攻。

中国军队在前两次长沙会战的基础上进一步总

结经验,进行了防御作战,制定了坚壁清野、

诱敌深入的战略,歼灭大批日军,取得了第三

次长沙会战的胜利。

这是抗战相持阶段的一次重要胜利,此时英美盟军在太平洋战场接连败退,此战在国内外产生了积极影响。

4.战时内迁

(1)沿海工业内迁

抗战前中国工业分布极不平衡。据1937年9月国民政府实业部统计,全国登记注册的工矿企业共3935家,仅上海一市就有1279家,占32.5%,而西南、西北广大地区仅有237家,占6%。

“七七”事变爆发后,为了保存国家建设力量,提供抗战所需的军需物资,补充后方的民用供应,国民政府决定大规模地将工厂内迁,并得到民族资产阶级的支持和配合。

……大批近代化的厂矿迁入后方,对于改变中国工业的不平衡布局,对于战时军需民用的供给,特别是战时后方经济的开发建设,起了极其重要的作用,大大促进了大后方的经济发展。 ——武月星主编《中国抗日战争史地图集》

影响:①改变了工业布局;②积蓄了抗战胜利的物质力量;③促进西南地区开发。

(2)大专院校内迁

抗战时期全国共有高校108所,其中90%的高校分布在东南沿海及沿江地区。

卢沟桥事变后,东南沿海的高校由于日军的入侵,被迫向内地迁移。……全国内迁高校最后多集中在四川重庆与成都,以及云南昆明等地。其中重庆25所,成都有7所。

抗战时期历史八年之久的全国性高校内迁,是中国人民抵抗日本侵略的一个重大行动,它对抗战的最后胜利,对中国文化教育事业的发展都作出了历史性的贡献。

——武月星主编《中国抗日战争史地图集》

这些壮举鼓舞了全国人民的抗战信心,为抗战胜利奠定物质和精神基础。

1.敌后战场的开辟

(1)背景:上海、太原失守后,八路军、新四军建立多个敌后抗日根据地,开展游击战争。

(2)战法:根据不同地形特点,采取地道战、地雷战、夜袭战、麻雀战等游击战法。

(3)意义:战略上配合了正面战场作战,牵制了在华日军一半以上的兵力。

◎地道战情境图

◎地雷战情境图

◎麻雀战:游击队和民兵依靠群众,利用地形优势的有利条件,三五成群,忽聚忽散,灵活机动,对敌人实施突然准确的射击,以杀伤、消耗、迷惑、疲惫敌人的游击战术

二、敌后战场的抗战(共产党领导——全面抗战)

2.敌后战场的抗战

(1)在沦陷区,在积极开展抗日宣传的同时,领导工人斗争,破坏日军“以战养战”的部署;利用日伪矛盾发动群众斗争,打击日本殖民统治秩序。

(2)发动百团大战

①背景:抗日战争进入相持阶段后,日军图谋以“囚笼政策”消灭敌后抗日根据地。

②特点:以破袭日军华北交通线为主要目标的进攻作战。

③概况:1940年下半年,八路军发动了105个团,

约20余万人,投入战斗,取得重大胜利。

◎八路军战士破击桥梁,破坏日军交通运输线

2.敌后战场的抗战

(2)发动百团大战

◎百团大战形势示意图

【课堂探究】怎样评价百团大战?

①百团大战是八路军在敌后战场发动的一次规模最大、持续时间最长的的战略性进攻战役,牵制了侵华日军华北战场近半数的兵力和几乎全部伪军,打破了日军的“囚笼政策”,策应了正面战场的作战。

②这次战役有利粉碎了国民党顽固派对八路军“游而不击”的污蔑,抑制了国民党对日妥协的倾向,提高了全国军民对抗战的信心和中国共产党的声望,确立了敌后战场在全国抗战大局中的战略地位,为抗日战争的胜利奠定了基础。

3.敌后抗日根据地的巩固

(1)政治上:

①面对国民党的消极抗战和反共倾向,中共坚持抗战、团结、进步的方针,坚决打退国民党的反共高潮。(皖南事变)

②根据地实行减租减息政策,建设成效显著。

◎华北敌后抗日根据地形势示意图

3.敌后抗日根据地的巩固

【皖南事变】

材料 1941年1月4日,新四军军部及一个支队9000余人由云岭出发北移,6日,在皖南泾县茂林地区遭到国民党军队8万余人伏击。新四军血战七昼夜,除2000余人突围外,一部被打散,大部壮烈牺牲和被俘。军长叶挺谈判被扣,副军长项英遇难。事变发生后,中国共产党进行了坚决回击,在苏北重建新四军军部,同时公布大量事实,揭露国民党当局破坏抗战的图谋。1月18日,重庆《新华日报》发表了周恩来“为江南死国难者志哀”和“千古奇冤,江南一叶,同室操戈,相煎何急”的亲笔题词。

3.敌后抗日根据地的巩固

(1)政治上:

③陕甘宁边区在开展大生产运动的同时,精兵简政,以“三三制”为原则,开始实行“普遍、自由、直接、平等”的选举制度。

④其他敌后抗日根据地也仿照陕甘宁边区,实行民主选举。团结了爱国志士,壮大了抗日民族统一战线。

材料 “三三制”是中国共产党加强抗日民主政权建设的一个主要原则。1940年3月,中共中央发出《抗日根据地的政权问题》,强调敌后政权在性质上是抗日民族统一战线政权,规定在政权的人员分配上,“共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一”。“三三制”在抗日根据地的全面推行,使统一战线有了更为坚实的基础和制度保证,对于调动各方面的积极性,建设抗日根据地具有重要的意义。

◎根据地进行民主投票

3.敌后抗日根据地的巩固

(2)军事上:坚持敌后抗日游击战争,不断巩固和扩大抗日民主根据地。

材料 抗日战争时期,平山县是晋察冀地区的抗日模范根据地。

平山县的戎冠秀妈妈被誉为“子弟兵的母亲”,她带领全村妇女拥军支前,救护伤员,并带头为儿子报名参军:“我有三个儿子,都报上名,验上哪个哪个去!” 在向抗日民主政府交公粮时,她自己带头并动员群众多交粮交好粮,要求米中无沙子、无烂米、无糠皮;组织妇女做军鞋时,她只只过目,双双过秤;给八路军做棉衣,她要求份量足,絮得匀。她说:“不能让子弟兵吃带沙子的粮食,不能有糠皮和烂米,大家都要交好粮,军衣军鞋,要像给自己的亲人一样,做的结结实实,绝不能让子弟兵光着脚打仗。”

抗战期间,平山县累计1.2万名青壮年参加八路军,7万多人参军参战,缴纳救国公粮4533万公斤,做军鞋57万双,做军被14.4万床。

正像这首支前民谣所唱的:“最后一碗米,送去做军粮,最后一尺布,送去做军装,最后一件老棉袄,盖在担架上,最后一个亲骨肉,送去上战场。”

【课堂探究】敌后战场的作用:

(1)敌后战场从1941年后上升为中国抗战的主战场,成为中国抗日的重心。

(2)敌后解放区战场是中国抗日战争大反攻的战略出发地和争取抗战最后胜利的战略基地。

(3)实行了正确的政策,建立抗日民主政府,组织各种群众抗日团体,充分调动和发挥广大人民群众抗战的积极性、创造性。对坚持敌后抗战,夺取抗战胜利,起了决定性作用。

(4)实行主力军、地方军和民兵游击队三结合的武装力量体制,是人民军队在抗战中大发展的一条成功经验。

1.世界反法西斯同盟形成

(1)背景:1941年6月22日,苏德战争爆发。12月7日,太平洋战争爆发。中国战场协助和配合了盟军作战,中国参与了世界反法西斯战争的谋划和指挥,中国战场是世界反法西斯的东方主战场。

(2)标志:1942年初,以中、美、英、苏4国为首的26个同盟国家在华盛顿签署《联合国家宣言》。

(3)表现:1943年11月,中、美、英政府首脑在埃及开罗举行会议,通过《开罗宣言》,决定了对日作战以及战后处分日本的基本策略,规定日本窃取的中国领土必须归还中国。

三、东方主战场

“如果日本进军印度洋,必然会导致我方在中东的全部阵地崩溃。而能防止上述局势出现的只有中国。”

丘吉尔(英)

“只有当日本侵略者的手脚被捆住的时候,我们才能在德国侵略者一旦进攻我国的时候避免两线作战。”

罗斯福(美)

斯大林(苏)

“假如没有中国,假如中国被日本打垮了,你们想一想有多少师团的日本兵,可以调到其他方面来作战,他们可以马上打下澳洲,打下印度……

在二战任何阶段,中国作为东方主战场,始终牵制和消耗着日本陆军的绝对主力。直到抗战末期,日本陆军还有64%被牵制在中国战场上。

【合作探究】结合材料及所学知识,分析为什么说中国的抗日战争是世界反法西斯战争的东方主战场?

2.中国的贡献和影响

(1)贡献:中国远征军开赴缅甸,救援在日军追击下仓皇撤退的英军,战绩名扬海外。

(2)影响:与英美达成协议,废除不平等条约,取消在华特权,订立新的条约;又与10余个西方国家废除旧约。

中国远征军

1941年太平洋战争爆发后,中国政府应英国政府请求组织了一支远征缅甸的抗日部队,共十万余人,从1942年2月开始入缅作战,到次年3月,将日军全部赶出缅北和滇西。中国远征军入缅作战,重新打通了中国西南的国际运输线,有力地配合了盟军在太平洋的反攻,为盟军在缅甸的最后胜利作出了贡献。

1.中国“七大”(1945年4—6月,延安)

中共领导的敌后军民对日寇发起局部反攻。中国处在抗日战争胜利的前夜

背景

内容

①毛泽东作《论联合政府》的政治报告

②提出了党的政治路线:放手发动群众,壮大人民力量,在中国共产党的领导下,打败日本侵略者,解放全国人民,建立一个新民主主义的中国。

③确立毛泽东思想为党的指导思想

④选举产生以毛泽东为首的中央委员会

意义

七大使全党在马克思列宁主义、毛泽东思想的基础上达到了空前的团结

四、抗日战争的胜利

▲中共七大会场

历史纵横

毛泽东思想成为党的指导思想

在中共七大上,刘少奇作关于修改党章的报告,他指出,我们党要以毛泽东思想作为一切工作的指针,毛泽东思想,就是马克思列宁主义的理论与中国革命的实践之统一的思想,就是中国的共产主义,中国的马克思主义。中共七大通过的党章确定了毛泽东思想是党的指导思想。

2.抗日战争的胜利

时 间 大 事

1945年5月 德国无条件投降

8月6日和9日 美国先后在日本广岛、长崎投下原子弹

8月8日 苏联对日宣战。苏军进入中国东北,迅速消灭日本关东军。解放区战场展开全面反攻。

8月15日 日本天皇发布无条件投降诏书

9月2日 在东京湾的美国“密苏里”号巡洋舰上举行日本投降签字仪式。中国抗日战争和世界反法西斯战争胜利结束。

10月25日 陈仪在台北代表中国政府庄严宣布台湾光复。从此,台湾作为中国的一个省,回到祖国怀抱。

抗日战争胜利进程大事年表

进程

▲ 中国战区日本投降签字仪式

1945年9月9日,中国陆军总司令何应钦在南京代表中国政府接受降将、侵华日军总参谋长小林浅三郎呈递降书。

原因

①中华全民族坚持长期抗战

②世界反法西斯同盟国家的积极配合和支持

意义

①抗日战争的胜利,是近代以来中国抗击外敌入侵所取得的第一次完全胜利,重新确立了中国在世界上的大国地位,使中国人民赢得了世界爱好和平人民的尊敬。

②抗日战争的胜利,开辟了中华民族伟大复兴的光明前景,开启了古老中国凤凰涅槃、浴火重生的新征程。

史料阅读

勇敢的中国人民抗击日本的侵略,歼灭了无数日军,摧毁了大量的日本军用物质。援助中国进行的英勇抗战并最终发起反击是非常必要的,因为中国的抗战是最终战胜日本的重要因素。

——罗斯福《炉边谈话》

△1943年11月,中、美、英通过《开罗宣言》;

△美国志愿援华航空队;

△苏联出兵东北攻打日本关东军

学习拓展

东京审判

1946年,由中、苏、美、英等11个国家代表组成远东国际军事法庭,在日本东京审判日本首要战犯。1946年 5月,法庭开始对战犯提起诉讼,经过历时两年半的审理,判决25名战犯有罪。东条英机、广田弘毅、土肥原贤二、板垣征四郎、松井石根、武藤章、木村兵太郎共7人被判处绞刑,其中松井石根是制造南京大屠杀的罪魁祸首之一。木户幸一、小矶国昭等16人被判处无期徒刑。尽管在审判过程中,有不少重要战犯漏网或者被包庇,但是,确认侵略战争为国际法上的犯罪,策划、准备、发动、进行侵略战争者被列为甲级战犯,是对国际法中战犯概念的重大发展。

结合日本侵华和中国抗战史实,思考东京审判的意义和不足。

小结:中华民族的抗日战争

课堂检测

1.全面抗战伊始,中共中央就指出,必须坚持统一战线中的独立自主原则。在统一战线中,实行既统一,又独立,对国民党采取有团结有斗争,以斗争求团结的方针。此精神( )

A.推动了敌后游击战争的开展

B.奠定了国共合作的政治基础

C.体现了毛泽东思想指导地位

D.抨击了国民党内战独裁路线

A

2.1939年1月,毛泽东在《八路军军政杂志》发刊词中指出:“八路军的这些成绩从何而来?……其中友军的协助是明显的,没有正面主力军的英勇抗战,便无从顺利地开展敌人后方的游击战争。”材料表明,毛泽东( )

A.肯定了正面战场对敌后战场的支持

B.赞扬了中国对世界反法西斯战争的贡献

C.突出了游击战在抗战中的战略地位

D.高度概括了抗日战争胜利的原因

A

3.“蹈厉”一词,原指周初《武》乐的舞蹈动作,后比喻奋发有为、意气昂扬。1943年,蒋介石在《中国之命运》中说:“民族精神,随抗战的发展而蹈厉。民族意识,受抗战的洗炼而纯一。”习近平总书记也曾引用郭沫若1937年诗中的“四万万人齐蹈厉,同心同德一戎衣”来纪念抗日战争。材料体现了( )

A.抗战胜利促进了国家团结且引领了政局的走向

B.国共合作成为抗战最终取得胜利的决定性因素

C.抗战时期各党派矛盾因服从抗战大局日渐消除

D.抗战激发的民族精神超越了党派与时代的局限

D

4.1942年初,中共中央决定对地主采取“先打后拉,一打一拉,打中有拉,拉中有打”的灵活策略,但究其内容,“打”的意味似乎更为浓厚,因为当时“严重的问题,是有许多地区并没有认真实行发动群众向地主的斗争……应当强调反对这种右倾”。这表明( )

A.土地政策服务于民族革命的需要

B.解决农民土地问题成为首要任务

C.中共开始立足国情制定土地政策

D.中国革命主要对象发生重大变化

A

5.1944年12月颁布的《陕甘宁边区土地租佃条例》规定:在未分配土地区域,定租“一般减租率,不得低于(百分之)二(十)五”;同时有规定:“承租人应依本条例所定减租之后之租额交租,不得短少。”这一精神的贯彻( )

A.促进了国共两党的再度合作

B.扩大了边区土地革命的成果

C.反映了社会主要矛盾的变化

D.适应了民族战争的客观需要

D

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进