第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第一单元 从中华文明起源到

秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

“星罗棋布”

“大一统”

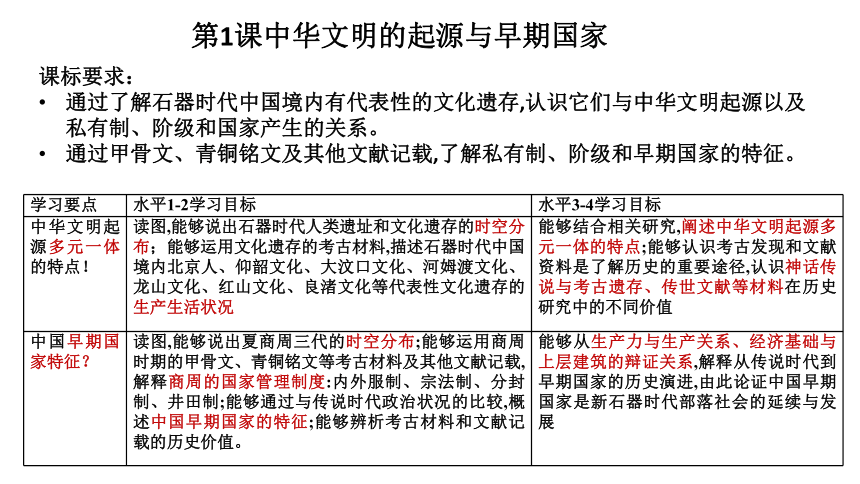

课标要求:

通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系。

通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

学习要点 水平1-2学习目标 水平3-4学习目标

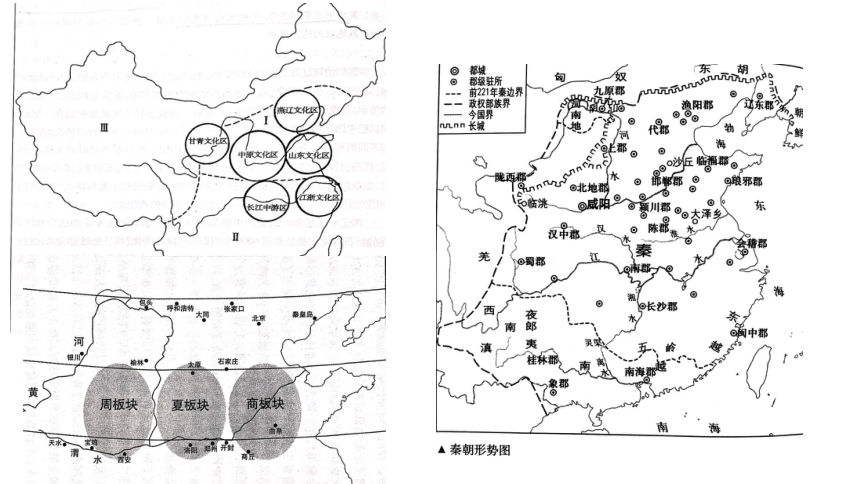

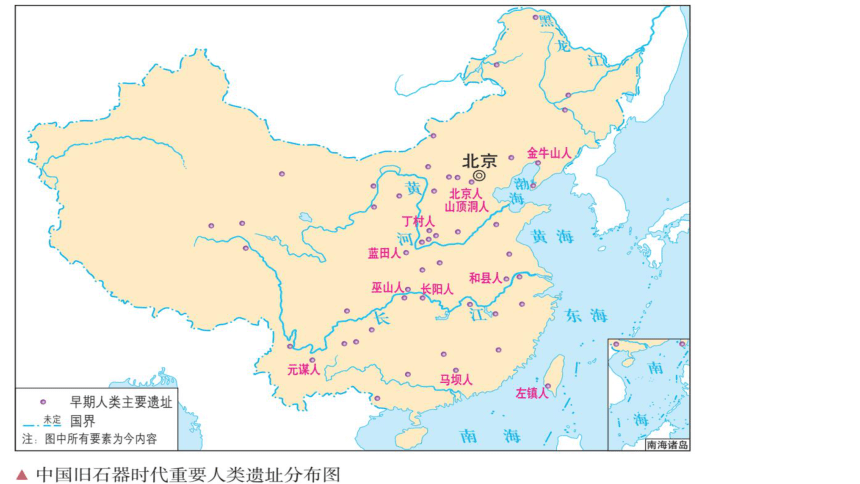

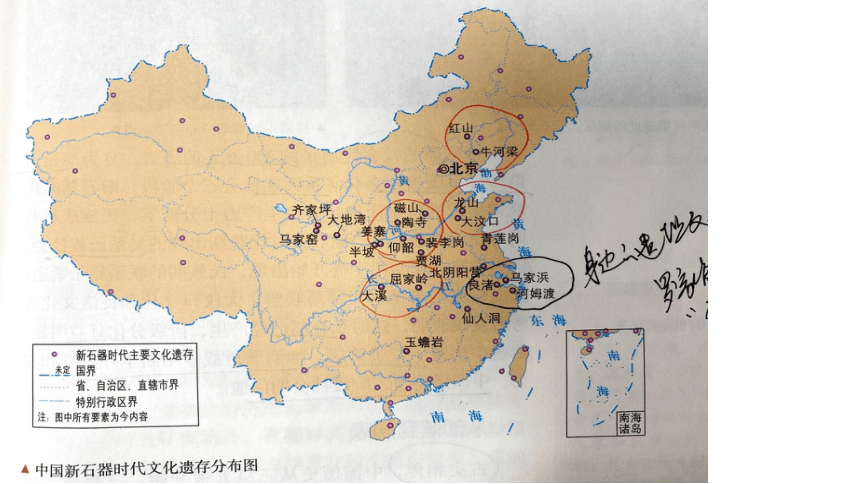

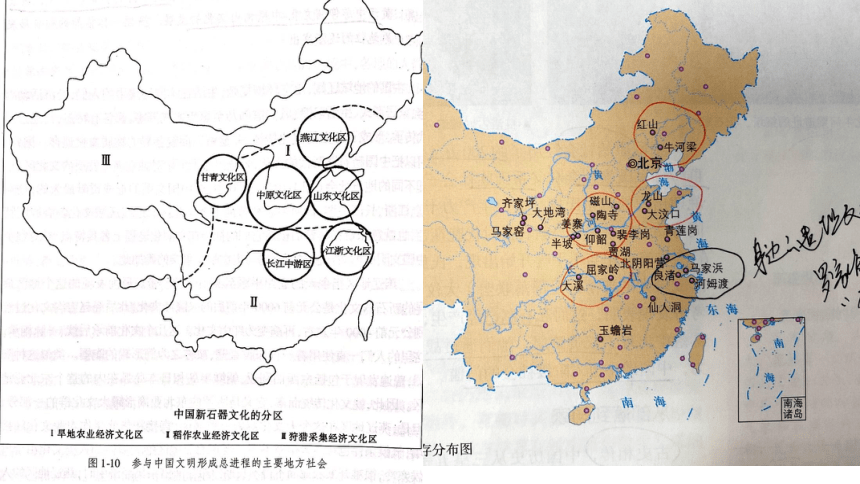

中华文明起源多元一体的特点! 读图,能够说出石器时代人类遗址和文化遗存的时空分布;能够运用文化遗存的考古材料,描述石器时代中国境内北京人、仰韶文化、大汶口文化、河姆渡文化、龙山文化、红山文化、良渚文化等代表性文化遗存的生产生活状况 能够结合相关研究,阐述中华文明起源多元一体的特点;能够认识考古发现和文献资料是了解历史的重要途径,认识神话传说与考古遗存、传世文献等材料在历史研究中的不同价值

中国早期国家特征? 读图,能够说出夏商周三代的时空分布;能够运用商周时期的甲骨文、青铜铭文等考古材料及其他文献记载,解释商周的国家管理制度:内外服制、宗法制、分封制、井田制;能够通过与传说时代政治状况的比较,概述中国早期国家的特征;能够辨析考古材料和文献记载的历史价值。 能够从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的辩证关系,解释从传说时代到早期国家的历史演进,由此论证中国早期国家是新石器时代部落社会的延续与发展

第1课中华文明的起源与早期国家

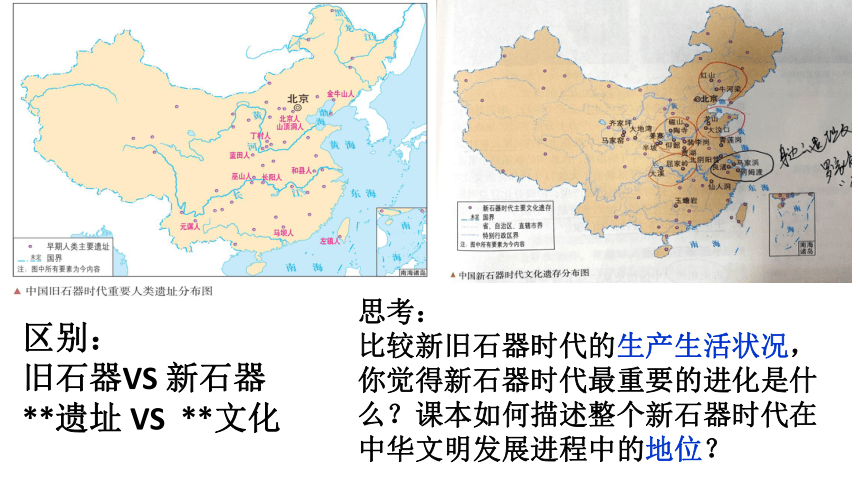

区别:

旧石器VS 新石器

**遗址 VS **文化

思考:

比较新旧石器时代的生产生活状况,你觉得新石器时代最重要的进化是什么?课本如何描述整个新石器时代在中华文明发展进程中的地位?

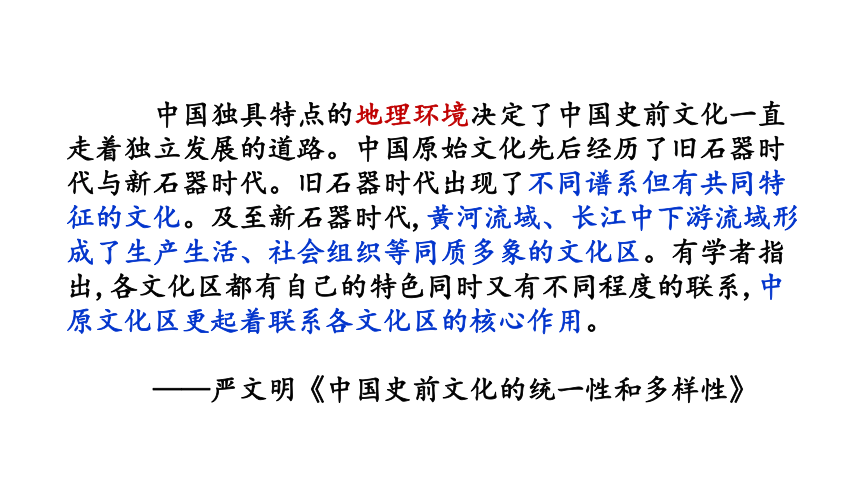

中国独具特点的地理环境决定了中国史前文化一直走着独立发展的道路。中国原始文化先后经历了旧石器时代与新石器时代。旧石器时代出现了不同谱系但有共同特征的文化。及至新石器时代,黄河流域、长江中下游流域形成了生产生活、社会组织等同质多象的文化区。有学者指出,各文化区都有自己的特色同时又有不同程度的联系,中原文化区更起着联系各文化区的核心作用。

——严文明《中国史前文化的统一性和多样性》

旧石器时代

新石器时代

黄河中游地区:仰韶文化—龙山文化

黄河下游地区:大汶口文化—龙山文化

长江下游地区:河姆渡文化—良渚文化

辽河上游地区:红山文化

中国原始社会(200万年的历史)

星罗棋布,奠定了多元一体发展的基础

旧石器时代

新石器时代

黄河中游地区:仰韶文化—龙山文化

黄河下游地区:大汶口文化—龙山文化

长江下游地区:河姆渡文化—良渚文化

辽河上游地区:红山文化

中国原始社会(200万年的历史)

原始人群

母系社会

父系社会

学习提示1:对比理解是秘诀!

星罗棋布,奠定了多元一体发展的基础

生产力发展,贫富差异,私有制逐渐产生,阶级分化日益明显,部落战争,中国即将迈入阶级社会的门槛。

学习提示2:专用名词记忆要精准!

随葬品数量 随葬品质量 墓主身份

1 百件以上 玉器为主 神王(最高统治者)

2 几十件至百件 玉器多于其他 公侯,掌握较多财富

3 几十件左右 玉器多于陶石器 宗教显贵或军事权贵

4 十几至几十件 玉器与陶石器 首领

5 几件至十几件 少或无玉器 上层平民

6 一件或几件 只有陶、石器 普通平民

7 基本为零 社会地位最底下人群

居住区内有中心广场,周围分布着100多座房子,分为5群。村东越过壕沟即为墓葬区,南北分布着3片墓地。随葬品基本全是生活用品,数量不多,差别不大。

生产力发展,私有制产生

阶级分化

氏族联系紧密,出现部落联盟

( “万邦”时代)

?

国家是维护一个阶级对另一个阶级统治的工具。——恩格斯

中华文明的起源

氏族部落

中华文明形成与发展

早期国家

奴隶社会

夏 商 周

青铜时代

任务:

阅读课本,了解夏商周时空分布。

概述早期国家的特征。(国家制度/结构/经济/文化等角度)

禅让——世袭

P5学思之窗 关于启的继位,为什么会出现上述不同的说法?

内 服

外 服

商王直接统治的王畿地区

商王间接控制的方国和部落

宗法制和分封制相互补充,解决了统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突和矛盾。

思考:

从商的内外服制度到周的分封制,国家管理上有什么差别?

商周国家结构的共同特征是什么?

私田

私田

私田

私田

私田

私田

私田

私田

方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田。

——《孟子·滕文公上》

井田制:

国家(周天子)名义占有—所有权

诸侯实际占有—使用权

西周初期青铜器《何尊》,铭文记载了周成王亲政五年时,在新营建的东都成周(今河南洛阳)对其下属"宗小子"的训诰

早期国家的特征

王位世袭王,机构管理;

王权的集权程度不高;(部族控制、内外服制度、宗法分封制)

奴隶制社会经济发展并走向繁荣;(农业/青铜/井田制)

已经有成熟的文字、历法等

【随堂检测】

1. 经考古发现,中国境内的新石器时代文化遗存已有1万多处,其主要文化遗存分布如下图所示。据此可以得出的合理认识是

A. 早期人类的单一性 B. 中华文明的多源性

C. 国家起源的复杂性 D. 远古传说的神秘性

B

2. 陈直说:“《史记·殷本纪》合于殷虚甲骨文者,有百分之七十。”又说“《史记·楚世家》之楚侯逆、楚王,皆与传世铜器铭文相符合”,“寿县蔡侯墓近出铜器群,倘无《史记·蔡世家》,则蔡侯后期世系,即无从参考”。作者意在说明

A. 甲骨文、金文可以印证《史记》 B. 甲骨文、金文标志着汉字的成熟

C. 考古资料否定了司马迁的记述 D. 出土文字价值一定优于传世文献

3. 《白虎通·宗族》记载“大宗能率小宗,小宗能率群弟”;《春秋公羊传·隐公元年》记载“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”。材料中反映的是

A. 禅让制 B. 世袭制

C. 宗法制 D. 分封制

A

C

第1课中华文明的起源与早期国家

石器时代人类遗址和文化遗存的时空分布(看地图,理解后的记忆)

北京人、仰韶文化、大汶口文化、河姆渡文化、龙山文化、红山文化、良渚文化等代表性文化遗存的生产生活状况(梳理课本,对比基础上的记忆)

阐述中华文明起源多元一体的特点(核心结论)

神话传说与考古遗存、传世文献等材料是了解历史的重要途径(史学方法,记住典型材料)

夏商周三代的时空分布(看地图,理解后的记忆)

商周的国家管理制度:内外服制、宗法制、分封制、井田制(梳理概念,对比后的记忆)

概述中国早期国家的特征(核心结论,注意提炼角度)

商周时期的甲骨文、青铜铭文等考古材料的历史价值(史学方法,记住典型材料)

中国早期国家是新石器时代部落社会的延续与发展(核心史观,从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的辩证关系去解释)

课后梳理巩固提示——下节课考考你

第一单元 从中华文明起源到

秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

“星罗棋布”

“大一统”

课标要求:

通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系。

通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

学习要点 水平1-2学习目标 水平3-4学习目标

中华文明起源多元一体的特点! 读图,能够说出石器时代人类遗址和文化遗存的时空分布;能够运用文化遗存的考古材料,描述石器时代中国境内北京人、仰韶文化、大汶口文化、河姆渡文化、龙山文化、红山文化、良渚文化等代表性文化遗存的生产生活状况 能够结合相关研究,阐述中华文明起源多元一体的特点;能够认识考古发现和文献资料是了解历史的重要途径,认识神话传说与考古遗存、传世文献等材料在历史研究中的不同价值

中国早期国家特征? 读图,能够说出夏商周三代的时空分布;能够运用商周时期的甲骨文、青铜铭文等考古材料及其他文献记载,解释商周的国家管理制度:内外服制、宗法制、分封制、井田制;能够通过与传说时代政治状况的比较,概述中国早期国家的特征;能够辨析考古材料和文献记载的历史价值。 能够从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的辩证关系,解释从传说时代到早期国家的历史演进,由此论证中国早期国家是新石器时代部落社会的延续与发展

第1课中华文明的起源与早期国家

区别:

旧石器VS 新石器

**遗址 VS **文化

思考:

比较新旧石器时代的生产生活状况,你觉得新石器时代最重要的进化是什么?课本如何描述整个新石器时代在中华文明发展进程中的地位?

中国独具特点的地理环境决定了中国史前文化一直走着独立发展的道路。中国原始文化先后经历了旧石器时代与新石器时代。旧石器时代出现了不同谱系但有共同特征的文化。及至新石器时代,黄河流域、长江中下游流域形成了生产生活、社会组织等同质多象的文化区。有学者指出,各文化区都有自己的特色同时又有不同程度的联系,中原文化区更起着联系各文化区的核心作用。

——严文明《中国史前文化的统一性和多样性》

旧石器时代

新石器时代

黄河中游地区:仰韶文化—龙山文化

黄河下游地区:大汶口文化—龙山文化

长江下游地区:河姆渡文化—良渚文化

辽河上游地区:红山文化

中国原始社会(200万年的历史)

星罗棋布,奠定了多元一体发展的基础

旧石器时代

新石器时代

黄河中游地区:仰韶文化—龙山文化

黄河下游地区:大汶口文化—龙山文化

长江下游地区:河姆渡文化—良渚文化

辽河上游地区:红山文化

中国原始社会(200万年的历史)

原始人群

母系社会

父系社会

学习提示1:对比理解是秘诀!

星罗棋布,奠定了多元一体发展的基础

生产力发展,贫富差异,私有制逐渐产生,阶级分化日益明显,部落战争,中国即将迈入阶级社会的门槛。

学习提示2:专用名词记忆要精准!

随葬品数量 随葬品质量 墓主身份

1 百件以上 玉器为主 神王(最高统治者)

2 几十件至百件 玉器多于其他 公侯,掌握较多财富

3 几十件左右 玉器多于陶石器 宗教显贵或军事权贵

4 十几至几十件 玉器与陶石器 首领

5 几件至十几件 少或无玉器 上层平民

6 一件或几件 只有陶、石器 普通平民

7 基本为零 社会地位最底下人群

居住区内有中心广场,周围分布着100多座房子,分为5群。村东越过壕沟即为墓葬区,南北分布着3片墓地。随葬品基本全是生活用品,数量不多,差别不大。

生产力发展,私有制产生

阶级分化

氏族联系紧密,出现部落联盟

( “万邦”时代)

?

国家是维护一个阶级对另一个阶级统治的工具。——恩格斯

中华文明的起源

氏族部落

中华文明形成与发展

早期国家

奴隶社会

夏 商 周

青铜时代

任务:

阅读课本,了解夏商周时空分布。

概述早期国家的特征。(国家制度/结构/经济/文化等角度)

禅让——世袭

P5学思之窗 关于启的继位,为什么会出现上述不同的说法?

内 服

外 服

商王直接统治的王畿地区

商王间接控制的方国和部落

宗法制和分封制相互补充,解决了统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突和矛盾。

思考:

从商的内外服制度到周的分封制,国家管理上有什么差别?

商周国家结构的共同特征是什么?

私田

私田

私田

私田

私田

私田

私田

私田

方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田。

——《孟子·滕文公上》

井田制:

国家(周天子)名义占有—所有权

诸侯实际占有—使用权

西周初期青铜器《何尊》,铭文记载了周成王亲政五年时,在新营建的东都成周(今河南洛阳)对其下属"宗小子"的训诰

早期国家的特征

王位世袭王,机构管理;

王权的集权程度不高;(部族控制、内外服制度、宗法分封制)

奴隶制社会经济发展并走向繁荣;(农业/青铜/井田制)

已经有成熟的文字、历法等

【随堂检测】

1. 经考古发现,中国境内的新石器时代文化遗存已有1万多处,其主要文化遗存分布如下图所示。据此可以得出的合理认识是

A. 早期人类的单一性 B. 中华文明的多源性

C. 国家起源的复杂性 D. 远古传说的神秘性

B

2. 陈直说:“《史记·殷本纪》合于殷虚甲骨文者,有百分之七十。”又说“《史记·楚世家》之楚侯逆、楚王,皆与传世铜器铭文相符合”,“寿县蔡侯墓近出铜器群,倘无《史记·蔡世家》,则蔡侯后期世系,即无从参考”。作者意在说明

A. 甲骨文、金文可以印证《史记》 B. 甲骨文、金文标志着汉字的成熟

C. 考古资料否定了司马迁的记述 D. 出土文字价值一定优于传世文献

3. 《白虎通·宗族》记载“大宗能率小宗,小宗能率群弟”;《春秋公羊传·隐公元年》记载“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”。材料中反映的是

A. 禅让制 B. 世袭制

C. 宗法制 D. 分封制

A

C

第1课中华文明的起源与早期国家

石器时代人类遗址和文化遗存的时空分布(看地图,理解后的记忆)

北京人、仰韶文化、大汶口文化、河姆渡文化、龙山文化、红山文化、良渚文化等代表性文化遗存的生产生活状况(梳理课本,对比基础上的记忆)

阐述中华文明起源多元一体的特点(核心结论)

神话传说与考古遗存、传世文献等材料是了解历史的重要途径(史学方法,记住典型材料)

夏商周三代的时空分布(看地图,理解后的记忆)

商周的国家管理制度:内外服制、宗法制、分封制、井田制(梳理概念,对比后的记忆)

概述中国早期国家的特征(核心结论,注意提炼角度)

商周时期的甲骨文、青铜铭文等考古材料的历史价值(史学方法,记住典型材料)

中国早期国家是新石器时代部落社会的延续与发展(核心史观,从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的辩证关系去解释)

课后梳理巩固提示——下节课考考你

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进