第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固 课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固 课件(38张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

第4课

西汉与东汉

─大一统国家的巩固

一、汉初的局势和文景之治

二、大一统国家的巩固

三、两汉的衰亡

一、汉初的局势和文景之治

1.消除地方割据势力

①郡国并行

②平定七国之乱

2.“文景之治”

① “文景之治”

②黄老无为

一、汉初的局势和文景之治

二、大一统国家的巩固

1.中央集权的巩固

①推恩令

②刺史制度

③中外朝制度

④确立儒家的正统地位

2.稳固边疆和开疆拓土

①反击匈奴

②通西域和丝绸之路

③加强对南方的管辖

一、汉初的局势和文景之治

二、大一统国家的巩固

三、两汉的衰亡

1.西汉的灭亡

2.东汉的兴衰

第一,汉初统治者从秦的灭亡取得鉴戒。除确认虐用其民是秦亡的主要原因外,又把秦未行分封和秦速亡联系在一起。认为周行分封,享年八百;秦以孤立,十五年而亡。

第二,战国长期分立的局面还残留影响。就长期趋势说来,统一是走向巩固的,就一段时间说来,情况却又会逆转。秦始皇统一国家的规划削弱旧日影响,而短时间内,秦的暴虐统治又加深旧日影响。

第三,在经济凋敝的条件下,建立一个力量足以控制全国的中央政权是有很大困难的,须有组织庞大的中央官僚机构,众多的京畿驻军。这需要漕转大量米粮来供应,在汉初不易办到。

——摘编自汪篯《汪篯汉唐史论稿》

秦的教训

战国残留影响

人力物力的限制

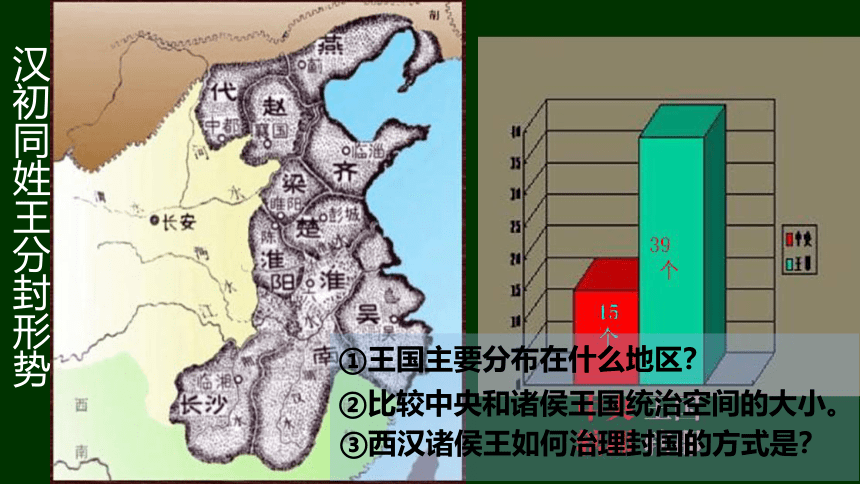

汉初同姓王分封形势

①王国主要分布在什么地区?

②比较中央和诸侯王国统治空间的大小。

③西汉诸侯王如何治理封国的方式是?

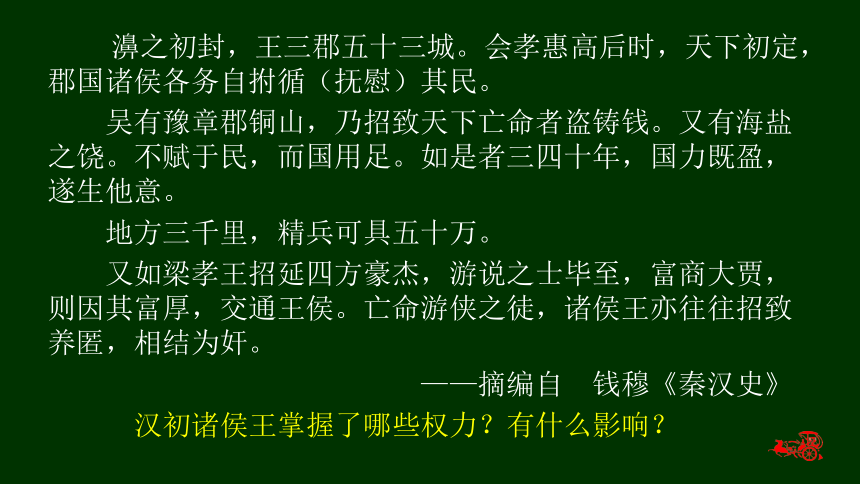

濞之初封,王三郡五十三城。会孝惠高后时,天下初定,郡国诸侯各务自拊循(抚慰)其民。

吴有豫章郡铜山,乃招致天下亡命者盗铸钱。又有海盐之饶。不赋于民,而国用足。如是者三四十年,国力既盈,遂生他意。

地方三千里,精兵可具五十万。

又如梁孝王招延四方豪杰,游说之士毕至,富商大贾,则因其富厚,交通王侯。亡命游侠之徒,诸侯王亦往往招致养匿,相结为奸。

——摘编自 钱穆《秦汉史》

汉初诸侯王掌握了哪些权力?有什么影响?

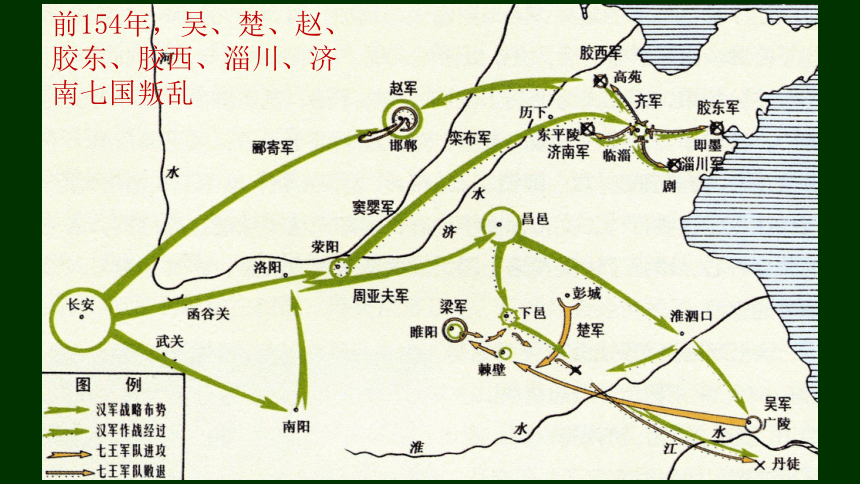

前154年,吴、楚、赵、胶东、胶西、淄川、济南七国叛乱

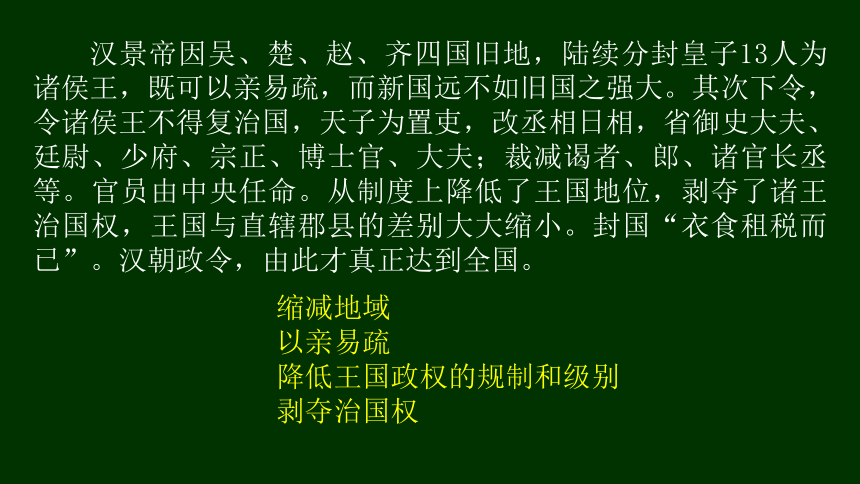

汉景帝因吴、楚、赵、齐四国旧地,陆续分封皇子13人为诸侯王,既可以亲易疏,而新国远不如旧国之强大。其次下令,令诸侯王不得复治国,天子为置吏,改丞相日相,省御史大夫、廷尉、少府、宗正、博士官、大夫;裁减谒者、郎、诸官长丞等。官员由中央任命。从制度上降低了王国地位,剥夺了诸王治国权,王国与直辖郡县的差别大大缩小。封国“衣食租税而已”。汉朝政令,由此才真正达到全国。

缩减地域

以亲易疏

降低王国政权的规制和级别

剥夺治国权

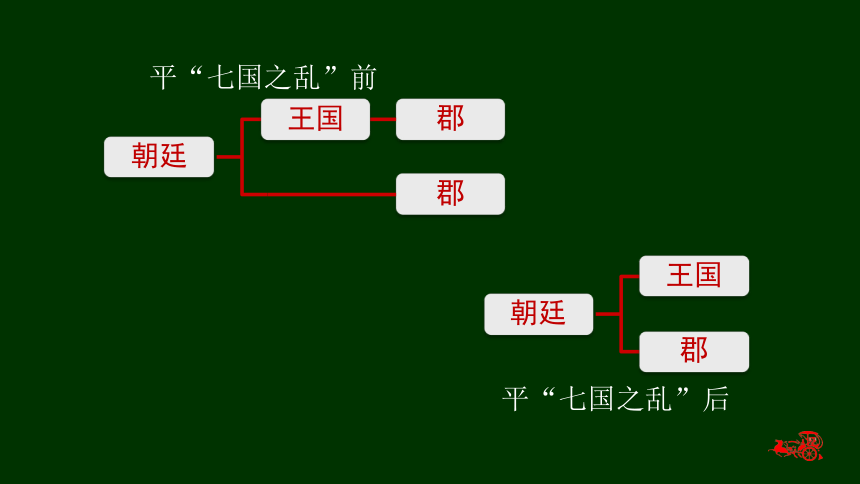

朝廷

郡

郡

朝廷

王国

郡

王国

平“七国之乱”前

平“七国之乱”后

文景之治首先表现在经济的恢复和发展上。文帝多次颁布诏令,劝课农桑,鼓励发展生产。把田租由高祖时的什五税一改为三十税一,第二年又全免田租。直到景帝时才恢复了三十税一。文帝还把算赋(人头税)由原来的每人每年120钱减为40钱,把原来丁壮每年服徭役一月改为三年服徭役一月。

文景之治的另一方面是政治比较清明。文帝鼓励大臣进谏议政。廷尉张释之多次依据法律顶撞皇帝,文帝不以为忤,反而能够始终委以重任。文帝废除了以言论治罪的“诽谤妖言法”和株连家族的“相坐法”,还废除了摧残肢体的肉刑制度。用法宽简,在历史上是少有的。

——摘编自张岂之主编《中国历史十五讲》

孝文帝从代来,即位二十三年,宫室苑囿狗马服御无所增益,有不便,辄弛以利民。尝欲作露台,召匠计之,直百金。上曰:“百金中民十家之产。吾奉先帝宫室,常恐羞之,何以台为!”上常衣绨衣,所幸慎夫人,令衣不得曳地,帏帐不得文绣,以示敦朴,为天下先。治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜为饰,不治坟,欲为省,毋烦民。……专务以德化民,是以海内殷富,兴于礼义。

——《史记·孝文本纪》

“无为而治”与“文景之治”

顺民之情与之休息

躬修节俭

轻徭薄赋

轻刑慎罚

主父偃说上曰:“古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。今诸侯子弟或十数,而适嗣代立,余虽骨肉,无尺寸之地封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。”于是上从其计。

——《史记·平津侯主父列传》

汉有厚恩,而诸侯地稍自分析弱小云。

——《汉书·景十三王传》

汉初,诸侯王拥有很大的封地,诸侯王死后,由嫡长子继承王位,并承袭所有封地。

汉武帝时,规定诸侯王死后,必须让所有子弟都有一块封地,令王国的领土分裂。

自此以来,诸侯唯得衣食租税,不与政事。……不为士民所尊,势与富室无异。

——《前汉书》

汉武帝将全国分为13个监察区,称为十三州部,每州部设刺史一名。“刺者,言其刺举不法;史者,使者,言其为天子所使也”。

州:监察区

州刺史:六百石 (郡太守二千石)

州刺史没有固定治所:“传车周流,匪有定所”

州刺史作为监察官之职责:“六条问事”

1.强宗豪右田宅逾制,以强凌弱;4. 二千石选署不平;

2. 二千石不奉诏书,侵渔百姓;5. 二千石子弟恃怙荣事、请托所监;

3. 二千石风厉杀人,怒则任刑;6. 二千石违公下比,阿附豪强

夫秩卑而命之尊,官小而权之重,此大小相制,内外相维之意。

——顾炎武《日知录》卷九《部刺史》

官轻则爱惜身家之念轻,而权重则整饬吏制之威重。

——赵翼《陔余丛考》卷二六《监察官非刺史》

“以卑临尊”是中国古代监察制度的特点之一。

上初即位,富于春秋,(田)蚡以肺腑为相。……当是时,丞相入奏事语移日,所言皆听。荐人或起家至二千石,权移主上。上乃曰:“君除吏尽未?吾亦欲除吏!”

——《史记 魏其武安侯列传》

西汉以来,由于历史的原因,丞相多由功臣列侯充任,权力极大,他们既能参与制定国家重要政令、辅佐皇帝总管全国政务;又能督察中央百官和地方二千石郡守、王国相,大大影响皇帝的集权。

——晁福林主编《中国古代史》上册

外朝官

(执行)

大 将 军

亲卫武将 重号将军

杂号将军

奏章文秘 尚书令或中书令

侍从近臣 侍中、常侍等

三公九卿等

皇帝

中朝官

(决策)

《春秋》大一统者, 天地之常经, 古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。法制数变,下不知所守。臣愚以为,诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说息,然后统纪可一,而法度可明, 民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

大一统

受命之君,天意之所予也。

唯天子受命于天,天下受命于天子。

观天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之败,而天乃先出灾害以遣告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。

——董仲舒《天人三策》

君臣父子夫妇之义,皆取诸阴阳之道。君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妇为阴。

——《春秋繁露·基义》

君权神授、天人感应

阴阳纲常

公元前127年

汉匈两个民族的斗争是国内民族之间“兄弟阋于墙”的斗争。但匈奴作为一个游牧民族的本分应是守住草原繁衍生息,可是,它的上层当权集团在其力量强大时总是觊觎中原农业区的财富,因而不时驱使部众南下劫掠,这自然给汉族人民的生命财产带来巨大损失。所以,汉武帝发起的对匈奴的讨伐战争具有保卫先进经济和文化的正义性质。正是由于武帝时期大规模地对匈奴战争的胜利,才为武帝以后汉匈和平局面的出现和两个民族文化的优势互补创造了条件。

—— 孟祥才《秦汉史》

张骞出使西域非常艰苦,路上被匈奴扣押十年,但他找到机会逃离匈奴到达大夏,但回程又被匈奴扣押一年。当回到汉朝,形势变化,汉朝已经打败匈奴并且控制了河西走廊,通向西域的大门已经打开了。虽然张骞出使西域的最初目的没有达到,但他带回来的(关于沿线的丰富情况)深深吸引了汉武帝,认为应该将汉朝影响扩大到这些地方,因此第二次派张骞出使,组织使团,带去大量丝绸、黄金、工艺品等,赏赐给将要出使的小国,扩大了丝绸在中亚的影响。但不自觉的、带偶然性的流通,与自觉的贸易是两回事。张骞出使西域扩大了中国丝绸在中亚的影响,引起了更远地方人们的兴趣。

—— 葛剑雄《历史上中国没有动力进行丝绸贸易》

滇王与汉使者言曰:“汉孰与我大?”及夜郎侯亦然。以道不通故,各自以为一州主,不知汉广大。使者还,因盛言滇大国,足事亲附。天子注意焉。

——《史记·西南夷列传》

汉军平定且兰和南夷,以其地置牂牁[zāng kē]郡。夜郎王表明臣服之意,武帝仍封其为夜郎王。地方势力“皆震恐,请臣置吏”,武帝就势在西南夷地区设置郡县,派官直接管理。这时,只有滇王不肯臣服。武帝以大军压境,滇王举国降汉。汉以其地置益州郡(治今云南晋宁东),同时赐滇王印(此印已于1958年在晋宁出土),仍令其治民。至此,西南夷的大部分已进入汉朝的郡县体制内,尽管还保留了一些少数民族首领的地位和权力,但汉朝的政令和政策已得到贯彻,这既加速了这些地区经济文化的发展,也加速了这些少数民族融人中华民族大家庭的步伐。

——孟祥才《秦汉史》

边疆方位 重大事件

北方 打击匈奴,“漠北无王廷”

西北 张骞通西域,王恢破楼兰

赵破奴破姑师,李广利伐大宛

李息破羌

东南 制服闽越、东瓯、南越

西南 制服贵州且兰,云南滇王

前期 盛期 转衰和结束

BC202 BC140 BC87 AD8

62年

54年

95年

王莽改制

西汉时间轴

汉末至三国

25年 57年 88年 184年 220年

黄巾起义

光武中兴

东汉时间轴

明章时期

豪强地主势力发展迅速,土地兼并问题严重,阶级矛盾尖锐

皇帝年幼,外戚宦官交替专权

清议和党锢

刘秀重建汉朝,平定天下,以“柔道”治国,简政安民,释放奴婢,整顿吏治,节省开支,并广设学校,致力文教,从而出现“光武中兴”的局面。然而,固有的社会问题并未根本解决,随着地方豪强势力的不断膨胀,中央政权日益衰微,黄巾起义及随后的军阀割据导致东汉王朝分崩离析。

—— 王家范 等《大学中国史》

第4课

西汉与东汉

─大一统国家的巩固

一、汉初的局势和文景之治

二、大一统国家的巩固

三、两汉的衰亡

一、汉初的局势和文景之治

1.消除地方割据势力

①郡国并行

②平定七国之乱

2.“文景之治”

① “文景之治”

②黄老无为

一、汉初的局势和文景之治

二、大一统国家的巩固

1.中央集权的巩固

①推恩令

②刺史制度

③中外朝制度

④确立儒家的正统地位

2.稳固边疆和开疆拓土

①反击匈奴

②通西域和丝绸之路

③加强对南方的管辖

一、汉初的局势和文景之治

二、大一统国家的巩固

三、两汉的衰亡

1.西汉的灭亡

2.东汉的兴衰

第一,汉初统治者从秦的灭亡取得鉴戒。除确认虐用其民是秦亡的主要原因外,又把秦未行分封和秦速亡联系在一起。认为周行分封,享年八百;秦以孤立,十五年而亡。

第二,战国长期分立的局面还残留影响。就长期趋势说来,统一是走向巩固的,就一段时间说来,情况却又会逆转。秦始皇统一国家的规划削弱旧日影响,而短时间内,秦的暴虐统治又加深旧日影响。

第三,在经济凋敝的条件下,建立一个力量足以控制全国的中央政权是有很大困难的,须有组织庞大的中央官僚机构,众多的京畿驻军。这需要漕转大量米粮来供应,在汉初不易办到。

——摘编自汪篯《汪篯汉唐史论稿》

秦的教训

战国残留影响

人力物力的限制

汉初同姓王分封形势

①王国主要分布在什么地区?

②比较中央和诸侯王国统治空间的大小。

③西汉诸侯王如何治理封国的方式是?

濞之初封,王三郡五十三城。会孝惠高后时,天下初定,郡国诸侯各务自拊循(抚慰)其民。

吴有豫章郡铜山,乃招致天下亡命者盗铸钱。又有海盐之饶。不赋于民,而国用足。如是者三四十年,国力既盈,遂生他意。

地方三千里,精兵可具五十万。

又如梁孝王招延四方豪杰,游说之士毕至,富商大贾,则因其富厚,交通王侯。亡命游侠之徒,诸侯王亦往往招致养匿,相结为奸。

——摘编自 钱穆《秦汉史》

汉初诸侯王掌握了哪些权力?有什么影响?

前154年,吴、楚、赵、胶东、胶西、淄川、济南七国叛乱

汉景帝因吴、楚、赵、齐四国旧地,陆续分封皇子13人为诸侯王,既可以亲易疏,而新国远不如旧国之强大。其次下令,令诸侯王不得复治国,天子为置吏,改丞相日相,省御史大夫、廷尉、少府、宗正、博士官、大夫;裁减谒者、郎、诸官长丞等。官员由中央任命。从制度上降低了王国地位,剥夺了诸王治国权,王国与直辖郡县的差别大大缩小。封国“衣食租税而已”。汉朝政令,由此才真正达到全国。

缩减地域

以亲易疏

降低王国政权的规制和级别

剥夺治国权

朝廷

郡

郡

朝廷

王国

郡

王国

平“七国之乱”前

平“七国之乱”后

文景之治首先表现在经济的恢复和发展上。文帝多次颁布诏令,劝课农桑,鼓励发展生产。把田租由高祖时的什五税一改为三十税一,第二年又全免田租。直到景帝时才恢复了三十税一。文帝还把算赋(人头税)由原来的每人每年120钱减为40钱,把原来丁壮每年服徭役一月改为三年服徭役一月。

文景之治的另一方面是政治比较清明。文帝鼓励大臣进谏议政。廷尉张释之多次依据法律顶撞皇帝,文帝不以为忤,反而能够始终委以重任。文帝废除了以言论治罪的“诽谤妖言法”和株连家族的“相坐法”,还废除了摧残肢体的肉刑制度。用法宽简,在历史上是少有的。

——摘编自张岂之主编《中国历史十五讲》

孝文帝从代来,即位二十三年,宫室苑囿狗马服御无所增益,有不便,辄弛以利民。尝欲作露台,召匠计之,直百金。上曰:“百金中民十家之产。吾奉先帝宫室,常恐羞之,何以台为!”上常衣绨衣,所幸慎夫人,令衣不得曳地,帏帐不得文绣,以示敦朴,为天下先。治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜为饰,不治坟,欲为省,毋烦民。……专务以德化民,是以海内殷富,兴于礼义。

——《史记·孝文本纪》

“无为而治”与“文景之治”

顺民之情与之休息

躬修节俭

轻徭薄赋

轻刑慎罚

主父偃说上曰:“古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。今诸侯子弟或十数,而适嗣代立,余虽骨肉,无尺寸之地封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。”于是上从其计。

——《史记·平津侯主父列传》

汉有厚恩,而诸侯地稍自分析弱小云。

——《汉书·景十三王传》

汉初,诸侯王拥有很大的封地,诸侯王死后,由嫡长子继承王位,并承袭所有封地。

汉武帝时,规定诸侯王死后,必须让所有子弟都有一块封地,令王国的领土分裂。

自此以来,诸侯唯得衣食租税,不与政事。……不为士民所尊,势与富室无异。

——《前汉书》

汉武帝将全国分为13个监察区,称为十三州部,每州部设刺史一名。“刺者,言其刺举不法;史者,使者,言其为天子所使也”。

州:监察区

州刺史:六百石 (郡太守二千石)

州刺史没有固定治所:“传车周流,匪有定所”

州刺史作为监察官之职责:“六条问事”

1.强宗豪右田宅逾制,以强凌弱;4. 二千石选署不平;

2. 二千石不奉诏书,侵渔百姓;5. 二千石子弟恃怙荣事、请托所监;

3. 二千石风厉杀人,怒则任刑;6. 二千石违公下比,阿附豪强

夫秩卑而命之尊,官小而权之重,此大小相制,内外相维之意。

——顾炎武《日知录》卷九《部刺史》

官轻则爱惜身家之念轻,而权重则整饬吏制之威重。

——赵翼《陔余丛考》卷二六《监察官非刺史》

“以卑临尊”是中国古代监察制度的特点之一。

上初即位,富于春秋,(田)蚡以肺腑为相。……当是时,丞相入奏事语移日,所言皆听。荐人或起家至二千石,权移主上。上乃曰:“君除吏尽未?吾亦欲除吏!”

——《史记 魏其武安侯列传》

西汉以来,由于历史的原因,丞相多由功臣列侯充任,权力极大,他们既能参与制定国家重要政令、辅佐皇帝总管全国政务;又能督察中央百官和地方二千石郡守、王国相,大大影响皇帝的集权。

——晁福林主编《中国古代史》上册

外朝官

(执行)

大 将 军

亲卫武将 重号将军

杂号将军

奏章文秘 尚书令或中书令

侍从近臣 侍中、常侍等

三公九卿等

皇帝

中朝官

(决策)

《春秋》大一统者, 天地之常经, 古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。法制数变,下不知所守。臣愚以为,诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说息,然后统纪可一,而法度可明, 民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

大一统

受命之君,天意之所予也。

唯天子受命于天,天下受命于天子。

观天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之败,而天乃先出灾害以遣告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。

——董仲舒《天人三策》

君臣父子夫妇之义,皆取诸阴阳之道。君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妇为阴。

——《春秋繁露·基义》

君权神授、天人感应

阴阳纲常

公元前127年

汉匈两个民族的斗争是国内民族之间“兄弟阋于墙”的斗争。但匈奴作为一个游牧民族的本分应是守住草原繁衍生息,可是,它的上层当权集团在其力量强大时总是觊觎中原农业区的财富,因而不时驱使部众南下劫掠,这自然给汉族人民的生命财产带来巨大损失。所以,汉武帝发起的对匈奴的讨伐战争具有保卫先进经济和文化的正义性质。正是由于武帝时期大规模地对匈奴战争的胜利,才为武帝以后汉匈和平局面的出现和两个民族文化的优势互补创造了条件。

—— 孟祥才《秦汉史》

张骞出使西域非常艰苦,路上被匈奴扣押十年,但他找到机会逃离匈奴到达大夏,但回程又被匈奴扣押一年。当回到汉朝,形势变化,汉朝已经打败匈奴并且控制了河西走廊,通向西域的大门已经打开了。虽然张骞出使西域的最初目的没有达到,但他带回来的(关于沿线的丰富情况)深深吸引了汉武帝,认为应该将汉朝影响扩大到这些地方,因此第二次派张骞出使,组织使团,带去大量丝绸、黄金、工艺品等,赏赐给将要出使的小国,扩大了丝绸在中亚的影响。但不自觉的、带偶然性的流通,与自觉的贸易是两回事。张骞出使西域扩大了中国丝绸在中亚的影响,引起了更远地方人们的兴趣。

—— 葛剑雄《历史上中国没有动力进行丝绸贸易》

滇王与汉使者言曰:“汉孰与我大?”及夜郎侯亦然。以道不通故,各自以为一州主,不知汉广大。使者还,因盛言滇大国,足事亲附。天子注意焉。

——《史记·西南夷列传》

汉军平定且兰和南夷,以其地置牂牁[zāng kē]郡。夜郎王表明臣服之意,武帝仍封其为夜郎王。地方势力“皆震恐,请臣置吏”,武帝就势在西南夷地区设置郡县,派官直接管理。这时,只有滇王不肯臣服。武帝以大军压境,滇王举国降汉。汉以其地置益州郡(治今云南晋宁东),同时赐滇王印(此印已于1958年在晋宁出土),仍令其治民。至此,西南夷的大部分已进入汉朝的郡县体制内,尽管还保留了一些少数民族首领的地位和权力,但汉朝的政令和政策已得到贯彻,这既加速了这些地区经济文化的发展,也加速了这些少数民族融人中华民族大家庭的步伐。

——孟祥才《秦汉史》

边疆方位 重大事件

北方 打击匈奴,“漠北无王廷”

西北 张骞通西域,王恢破楼兰

赵破奴破姑师,李广利伐大宛

李息破羌

东南 制服闽越、东瓯、南越

西南 制服贵州且兰,云南滇王

前期 盛期 转衰和结束

BC202 BC140 BC87 AD8

62年

54年

95年

王莽改制

西汉时间轴

汉末至三国

25年 57年 88年 184年 220年

黄巾起义

光武中兴

东汉时间轴

明章时期

豪强地主势力发展迅速,土地兼并问题严重,阶级矛盾尖锐

皇帝年幼,外戚宦官交替专权

清议和党锢

刘秀重建汉朝,平定天下,以“柔道”治国,简政安民,释放奴婢,整顿吏治,节省开支,并广设学校,致力文教,从而出现“光武中兴”的局面。然而,固有的社会问题并未根本解决,随着地方豪强势力的不断膨胀,中央政权日益衰微,黄巾起义及随后的军阀割据导致东汉王朝分崩离析。

—— 王家范 等《大学中国史》

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进