第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(32张PPT)

文档属性

| 名称 | 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(32张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

《国家制度与社会治理》第六单元 基层治理与社会保障

《中国古代的户籍制度与社会治理》

统编版·历史·选修一·第六单元 ·第 17 课

目录

CONTENTS

历代户籍制度的演变

历代基层组织与社会治理

【课程标准】了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度以及有代表性的基层管理组织;知道中国古代王朝社会救济与优抚方面采取的重要措施

历代社会救扶政策

01

历代户籍制度的演变

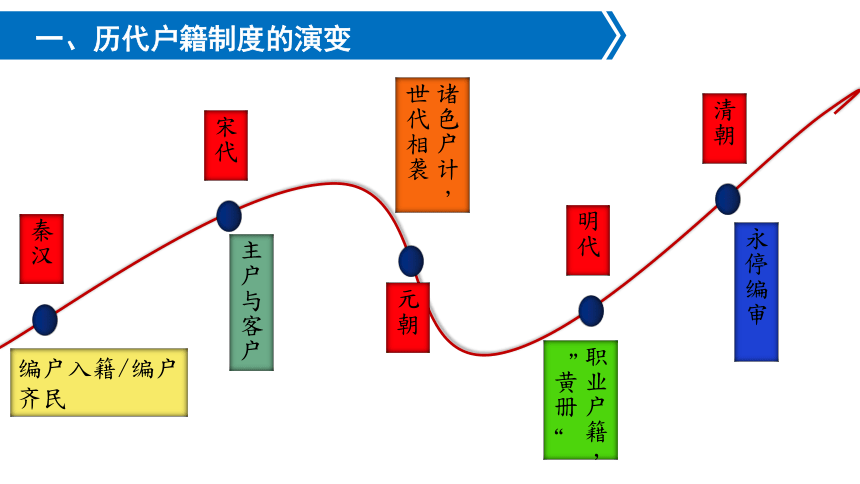

秦汉

宋代

明代

清朝

编户入籍/编户齐民

元朝

诸色户计,世代相袭

主户与客户

职业户籍,“黄册”

永停编审

管理户籍目的

掌握人口变动情况,以便征发赋役。

根本目的

文明太后曰:“立三长则课调有常准,苞廕之户可出,侥幸之人可止,何为不可!”甲戌,初立党、里、邻三长,定民户籍。民始皆愁苦,豪强者尤不愿。既而课调省费十馀倍,上下安之。

——《资治通鉴·齐纪·齐纪二》

战国时期

国家大规模编排民户,制定户籍,始于战国时期。公元前375年,秦献公“为户籍相伍”,即以五家为“伍"的办法编排户口。

起源

孝文王享国一年。葬寿陵。生庄襄王。庄襄王享国三年。葬茝阳。生始皇帝。吕不韦相。献公立七年,初行为市。十年,为户籍相伍。

——《史记·十二本纪·秦始皇本纪》

秦献公

秦朝时期

秦朝的户籍实行分类登记制度,除一般百姓的户籍外,还有宗亲贵族的宗室籍、官吏的宦籍、商贾的市籍等。

分类登记

高有大罪,秦王令蒙毅法治之。毅不敢阿法,当高罪死,除其宦籍。

——《史记·七十列传·蒙恬列传》

异时算轺车贾人缗钱皆有差,请算如故。诸贾人末作贳贷卖买,居邑稽诸物,及商以取利者,虽无市籍,各以其物自占,率缗钱二千而一算。

——《史记·八书·平准书》

秦始皇

汉朝时期

汉朝丞相主管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

户是政府征派赋役的单位。百姓编户人籍后,便成了封建国家的“编户齐民”。

政府为掌握人口数,也会定期进行人口调查。东汉末年,战事频繁,人口流动加剧,豪强地主与国家争夺人口,户籍散乱。

编户齐民

铁,田农之本;名山、大泽,饶衍之臧;五均、赊贷,百姓所取平,卬以给澹;铁布、铜冶,通行有无,备民用也。此六者,非编户齐民所能家作,必卬于市,虽贵数倍,不得不买。——《汉书·志·食货志下》

隋唐时期

隋建立后,重新核定户籍,严防不实。

唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。

严格核实

食禄之家,无得与民争利;工商杂类,无预士伍。男女始生为黄,四岁为小,十六为中,二十为丁,六十为老。岁造计帐,三年造户籍。

——《资治通鉴·唐纪·唐纪六》

十二月,丙寅,敕:“长征兵无有还期,人情难堪;宜分五番,岁遣一番还家洗沐,五年酬勋五转。”是岁,制户籍三岁一定,分为九等。

——《资治通鉴·唐纪·唐纪二十九》

宋朝时期

宋朝户籍分主户与客户。

主户指拥有土地、缴纳赋税的税户,客户指没有土地的佃户。

主户与客户

自今泉州、兴化军旧纳七斗五升者,主户与减二斗五升,客户减四斗五升;漳州纳八斗八升八合者,主户减三斗八升八合,客户减五斗八升八合,为定制。”

——《续资治通鉴·宋纪·宋纪五十二》

天下上户部:主户二百一十三万 四千七百三十三,丁二千八百五十三万三千九百三十四。客户六百一十五万四千六 百五十二,丁三百六十二万九千八十三。断大辟二千九百一十五人。

——《宋史·本纪·卷十七》

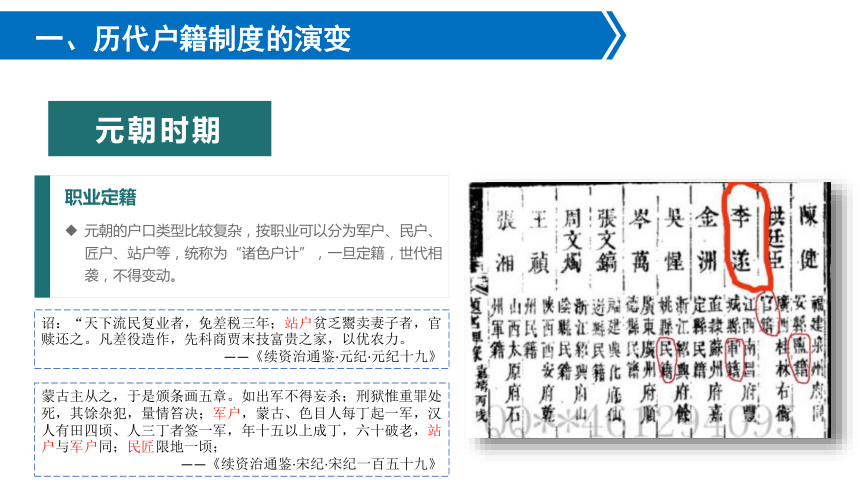

元朝时期

元朝的户口类型比较复杂,按职业可以分为军户、民户、匠户、站户等,统称为“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

职业定籍

诏:“天下流民复业者,免差税三年;站户贫乏鬻卖妻子者,官赎还之。凡差役造作,先科商贾末技富贵之家,以优农力。

——《续资治通鉴·元纪·元纪十九》

蒙古主从之,于是颁条画五章。如出军不得妄杀;刑狱惟重罪处死,其馀杂犯,量情笞决;军户,蒙古、色目人每丁起一军,汉人有田四顷、人三丁者签一军,年十五以上成丁,六十破老,站户与军户同;民匠限地一顷;

——《续资治通鉴·宋纪·宋纪一百五十九》

明朝时期

明朝继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分民籍、军籍、匠籍等。

明朝户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋。清朝普通户籍基本沿袭明制。

由于政府赋役越来越倾向于向土地摊派,户籍籍管理相对松弛。

黄册

是年,天下郡县赋役黄册成,计户千六十八万四千四百三十五,丁五千六百七十七万四千五百六十一。

——《明史·本纪·卷三》

清朝时期

沿袭明朝,户籍管理相对松弛。

清前期,赋役实行固定丁银,摊丁入亩后,户籍的作用大为削弱。

乾隆年间, 户籍永停编审,此后政府只是按照一定的组织制度登记人口数量。

管理松弛

食货一明末,苛政纷起,筹捐增饷,民穷财困。有清入主中国,概予蠲除,与民更始。逮康、乾之世,国富民殷。凡滋生人丁,永不加赋,又普免天下租税,至再至三。呜呼,古未有也。

——《清史稿·志·卷九十五》

康熙帝

02

基层组织与社会治理

据 《周 礼》 记 载, 国 中 “五家为比,使之相保;五比为闾,使之相爱;四闾为族,使之相葬;五族为党, 使之相救;五党为州,使之相赒;五州为乡,使之相宾”,野中“五家为邻,五邻为里,四里为酂,五酂为鄙,五鄙为县,五县为遂”。

六乡分别设置比长、闾胥、 族师、党正、州长、乡大夫等职,六遂则设有邻长、里宰、酂长、鄙师、县正、遂大夫等职。

1.基层组织:乡里制度

(1)特点:从秦汉到明清,县市最基层的行政机构,下设直接管理民众的基层组织。

(2)发展演变

①秦汉时期:乡里两级制

A.县下设乡和里,乡里之外有亭。乡设三老,掌教化,设啬夫,

掌讼狱、赋税;设游缴,掌捕盗。里设里正。乡、里之外有亭,

亭设亭长,负责传递政令和维护治安。

C.乡官、里正、亭长都由本地有产业,有德行的人担任。

秦汉时期实行郡县制, 朝廷命官至郡县而止,其乡里制度则逐步成熟。秦统一六国后,将全国划分为 36个郡,郡下设县,县下置乡、亭、里为基层 政 权 组 织,从 而 简 化 了 先 秦 时 期 轨 、伍 、里、连、乡等多级治理结构。

地缘组织逐渐取代了血缘性的宗族主体

1.基层组织:乡里制度

(2)发展演变

②魏晋南北朝时期:村坞制度

魏晋南北朝时期还首次出现了 “村” 的名称,由于战乱频仍、社会动 荡 不 安,不少百姓背井离乡,聚集开发新的地方,形成了有别于原来的“里”的村落。村坞开始逐渐取代里伍,成为乡治的基本组织形式,它们不是国家行政系统的正式组成部分,而是在豪族庄园、聚坞的基础上自发形成的,其内部的社会结构和外部与国家的关系, 均与乡里制度大相径庭。

◎坞堡模型

(2)发展演变

③唐朝:以百户为里,设里正,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设坊正、村正。

④明朝:实行里甲制,里甲制,十户为一甲,一百一十户为一里,设甲长、里长。

⑤清朝:由里甲制到保甲制,十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。

1.基层组织:乡里制度

唐朝,随着社会经济的发展,基层组织已有城乡之分,农村以村为单位,城邑以坊为单位。“两京及州县之郭内分为坊,郊外为村”。乡有乡长,里有里正,村有村正,并有严密的邻保组织相互纠举不法。另据《通典》卷三三《职官·乡官》:大唐凡百户为一里,里置里正,五里为一乡,乡置耆老一人,亦曰“父老”。

——张晋藩《中国古代乡村治理的经验》

◎十家总牌

(1)特点:注重建立基层民众的自我管理和相互监督机制。

2.基层社会治理

鸦片战争以后, 在接连不断的内乱外患的打击下, 农村社会的权力组织趋向解体, 进入 20 世纪之后, 清王朝被迫于宣统五年实行新政, 传统的乡里制度、 保甲制度被乡镇地方自治所取代。

——唐鸣 等《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》

什伍组织。以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督。

邻保制度。以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督。

保甲制。王安石推行保甲制度,源于唐朝的邻保制度

十家牌法。十家总编为一牌,轮流收掌、察看。

保甲制。

秦汉

唐朝

北宋

明朝

清朝

兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一

基层组织形态 基层社会治理

秦汉

唐

宋 【乡里制度】

明

清 【乡里制度】乡有三老,里设里正,亭有亭长。

【乡里制度、村坊制】以百户为里,设里正;五里为乡,城内设坊,郊外设村,设坊正、村正。

【里甲制】十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里长。

【什伍制度】以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督。

【邻保制度】以四家为邻,五邻为保,相互监督。

【十家牌法】十家总编为一牌,轮流收掌查看。

由【里甲制】到【保甲制】。十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

【保甲制】十户为甲,设甲长;十甲为保,设保长。

根据材料及所学知识,归纳中国古代基层治理的发展趋势及其原因

趋势:①由乡里制向保甲制; ②由乡官制向职役制转变;

③国家对乡村治理的干预和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱;

④历代政府注重建立基层民众的自我管理与相互监督机制。

原因:①国家的统一,封建专制的强化;

②维护小农经济发展,社会稳定的需要。

特点:自我管理与相互监督;地方自治色彩鲜明;宗法关系扮演了重要角色;官员治理与士绅管理相结合。

意义:有效治理基层地方;稳定基层社会秩序;一定程度上推动基层经济发展。

夏商周时,出现了乡里制度的萌芽。 秦汉的这种基层组织, 既发挥基层政权的作用, 又带有半自治的性质,表明当时封建国家对基层社会的控制还相对较宽松。

唐代实行的是乡、里、村三级制。村制度的推行,是国家力量向基层社会进一步渗透的有力举措。北宋中后期特别是王安石变法实行保甲制度后,乡里制度发生了重大变化。这一阶段处于由乡里制向保甲制、由乡官制向职役制的转折时期,乡和里的地位逐渐沦落,乡里自治功能逐步弱化,官方的控制与统治逐步增强,乡村权力越来越多地被上调到更便于中央直接控制的州县官吏的手中。

至清代,乡里制度转变为职役制,保甲对乡里的控制更加严密,乡村自治的色彩越来越弱。 由于中国古代社会的特点, 其乡村治理尽管含有一定的自治因素, 但始终没有发展为真正的乡村地方自治。 随着中国封建社会王权的扩张, 乡村社会治理越来越深地受到国家政权的干预和控制, 其自治性逐渐消退。 ——据唐鸣、刘志鹏《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》整理

特点:①自我管理与相互监督;

②地方自治色彩鲜明;

③宗法关系扮演了重要角色;

④官员治理与士绅管理相结合。

根据材料及所学知识,归纳中国古代基层治理的特点及其历史意义

在古代中国,县以下基层社会,由具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列(里社保甲与行会等亦均以家族、宗族等实体组成)……成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构—功能替代物”的作用。 费正清曾说:“地方长官是中央政府任命的该地唯一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”

——摘编自张研、牛贯杰《清史十五讲》

意义:①有效治理基层地方;

②稳定基层社会秩序;

③一定程度上推动基层经济发展。

03

社会救济与优抚政策

三、历代社会救济与优抚政策

学习聚焦

历代社会救济主要由政府实施。宋朝以后,宗族、慈善组织的作用逐渐增大。

1.社会救济的必要

原因

目的

古代社会生产力水平低,

每逢自然灾害发生时,

人民生活缺少保障,这就需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

缓和矛盾,维护统治

思想

民本思想(如:孟子批评统治者“途有饿莩而不知发”的行为。《墨子·七患》说:“仓无备粟,不可以待凶饥。”)

史料阅读

《礼记·王制》论国家备荒的必要性时说:

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。

《周礼·地官·遗人》中有各级机构储蓄和备荒的设计:

遗人掌邦之委积,以待施惠;乡里之委积,以恤民之艰厄;门关之委积,以养老孤;郊里之委积,以待宾客;野鄙之委积,以待羁旅;县都之委积,以待凶荒。

①仓储制度——

汉朝:建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价。

隋唐:政府既重视官方储备,又大力提倡民间积储。

②尊老养老——

秦汉:皇帝有时会赐给高龄老人手杖——鸠杖,以示尊重。唐朝:政府设有收容贫老、孤儿和乞讨流浪人负的专门机构。

①隋文帝鼓励民间自置公共粮仓“义仓”。

②宋朝以后,宗族内部的救助活动逐渐兴起(如朱子社仓)

③明清时期,慈善组织开始兴起,出现了善堂、善会等慈善机构。

2.社会救济的形式

政府

社会

▲ 朱子社仓

南宋朱熹创建的社仓,原名“五夫社仓”,位于福建武夷山五夫镇。

▲ 东汉彩绘木鸠杖

此杖出土于甘肃武威磨嘴子汉墓,杖杆粗细均匀,杖顶端有鸠鸟横卧。杖高196.5厘米,鸠鸟高9.7厘米、长21.2厘米。鸠杖体现了汉朝政府对老人的优抚制度。现藏于甘肃省博物馆。

3.社会救济的意义

①为民众提供了一定的生活保障,以保证人口的繁衍和正常生产活动的进行;

②客观上有利于维护社会稳定,巩固统治

学思之窗

《大明律》对救助鳏寡孤独有专门的律条规定:

凡鳏寡孤独及笃疾之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十;若应给衣粮而官吏克减者,以监守自盗论。

想一想:古代政府为什么要以法律形式规定对贫苦无依的人群进行救助 这样的法律规定能落实吗

史料阅读

范文正公,苏人也。平生好施与,择其亲而贫、疏而贤者,咸施之。方贵显时,于其里中买负郭常稔之田千亩,号曰义田,以养济群族。族之人日有食,岁有衣,嫁娶凶葬,皆有赡。择族之长而贤者一人主其计,而时其出纳焉。……以其所入给其所聚,沛然有余而无穷。仕而家居俟代者预焉,仕而之官者罢其给。

——钱公辅《义田记》

问题探究

孟子谈仁政时,强调要优先救济鳏寡孤独。他说:

老而无妻曰鳏,老而无夫曰寡,老而无子曰独,幼而无父曰孤。此四者,天下之穷民而无告者。文王发政施仁,必先斯四者。

——《孟子·梁惠王下》

结合所学,谈一谈:为什么说对下层贫苦无依的人民进行救济是“仁政”之始

学习拓展

查阅古代族规家训及相关研究著作,了 解宗族在古代基层社会治理中的作用。

里甲制→保甲制

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉 隋

唐

宋 元 明 清 分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里制度

里甲制

十家牌法

保甲制

邻保制度

什伍组织

常平仓制度

置仓积谷,义仓、社仓

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织兴起

养济院

众济院

福田院

养病坊

鸠杖

乡里制与保甲制逐步合一

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

设有专门

收容机构

感谢聆听

《国家制度与社会治理》第六单元 基层治理与社会保障

《中国古代的户籍制度与社会治理》

统编版·历史·选修一·第六单元 ·第 17 课

目录

CONTENTS

历代户籍制度的演变

历代基层组织与社会治理

【课程标准】了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度以及有代表性的基层管理组织;知道中国古代王朝社会救济与优抚方面采取的重要措施

历代社会救扶政策

01

历代户籍制度的演变

秦汉

宋代

明代

清朝

编户入籍/编户齐民

元朝

诸色户计,世代相袭

主户与客户

职业户籍,“黄册”

永停编审

管理户籍目的

掌握人口变动情况,以便征发赋役。

根本目的

文明太后曰:“立三长则课调有常准,苞廕之户可出,侥幸之人可止,何为不可!”甲戌,初立党、里、邻三长,定民户籍。民始皆愁苦,豪强者尤不愿。既而课调省费十馀倍,上下安之。

——《资治通鉴·齐纪·齐纪二》

战国时期

国家大规模编排民户,制定户籍,始于战国时期。公元前375年,秦献公“为户籍相伍”,即以五家为“伍"的办法编排户口。

起源

孝文王享国一年。葬寿陵。生庄襄王。庄襄王享国三年。葬茝阳。生始皇帝。吕不韦相。献公立七年,初行为市。十年,为户籍相伍。

——《史记·十二本纪·秦始皇本纪》

秦献公

秦朝时期

秦朝的户籍实行分类登记制度,除一般百姓的户籍外,还有宗亲贵族的宗室籍、官吏的宦籍、商贾的市籍等。

分类登记

高有大罪,秦王令蒙毅法治之。毅不敢阿法,当高罪死,除其宦籍。

——《史记·七十列传·蒙恬列传》

异时算轺车贾人缗钱皆有差,请算如故。诸贾人末作贳贷卖买,居邑稽诸物,及商以取利者,虽无市籍,各以其物自占,率缗钱二千而一算。

——《史记·八书·平准书》

秦始皇

汉朝时期

汉朝丞相主管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

户是政府征派赋役的单位。百姓编户人籍后,便成了封建国家的“编户齐民”。

政府为掌握人口数,也会定期进行人口调查。东汉末年,战事频繁,人口流动加剧,豪强地主与国家争夺人口,户籍散乱。

编户齐民

铁,田农之本;名山、大泽,饶衍之臧;五均、赊贷,百姓所取平,卬以给澹;铁布、铜冶,通行有无,备民用也。此六者,非编户齐民所能家作,必卬于市,虽贵数倍,不得不买。——《汉书·志·食货志下》

隋唐时期

隋建立后,重新核定户籍,严防不实。

唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。

严格核实

食禄之家,无得与民争利;工商杂类,无预士伍。男女始生为黄,四岁为小,十六为中,二十为丁,六十为老。岁造计帐,三年造户籍。

——《资治通鉴·唐纪·唐纪六》

十二月,丙寅,敕:“长征兵无有还期,人情难堪;宜分五番,岁遣一番还家洗沐,五年酬勋五转。”是岁,制户籍三岁一定,分为九等。

——《资治通鉴·唐纪·唐纪二十九》

宋朝时期

宋朝户籍分主户与客户。

主户指拥有土地、缴纳赋税的税户,客户指没有土地的佃户。

主户与客户

自今泉州、兴化军旧纳七斗五升者,主户与减二斗五升,客户减四斗五升;漳州纳八斗八升八合者,主户减三斗八升八合,客户减五斗八升八合,为定制。”

——《续资治通鉴·宋纪·宋纪五十二》

天下上户部:主户二百一十三万 四千七百三十三,丁二千八百五十三万三千九百三十四。客户六百一十五万四千六 百五十二,丁三百六十二万九千八十三。断大辟二千九百一十五人。

——《宋史·本纪·卷十七》

元朝时期

元朝的户口类型比较复杂,按职业可以分为军户、民户、匠户、站户等,统称为“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

职业定籍

诏:“天下流民复业者,免差税三年;站户贫乏鬻卖妻子者,官赎还之。凡差役造作,先科商贾末技富贵之家,以优农力。

——《续资治通鉴·元纪·元纪十九》

蒙古主从之,于是颁条画五章。如出军不得妄杀;刑狱惟重罪处死,其馀杂犯,量情笞决;军户,蒙古、色目人每丁起一军,汉人有田四顷、人三丁者签一军,年十五以上成丁,六十破老,站户与军户同;民匠限地一顷;

——《续资治通鉴·宋纪·宋纪一百五十九》

明朝时期

明朝继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分民籍、军籍、匠籍等。

明朝户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋。清朝普通户籍基本沿袭明制。

由于政府赋役越来越倾向于向土地摊派,户籍籍管理相对松弛。

黄册

是年,天下郡县赋役黄册成,计户千六十八万四千四百三十五,丁五千六百七十七万四千五百六十一。

——《明史·本纪·卷三》

清朝时期

沿袭明朝,户籍管理相对松弛。

清前期,赋役实行固定丁银,摊丁入亩后,户籍的作用大为削弱。

乾隆年间, 户籍永停编审,此后政府只是按照一定的组织制度登记人口数量。

管理松弛

食货一明末,苛政纷起,筹捐增饷,民穷财困。有清入主中国,概予蠲除,与民更始。逮康、乾之世,国富民殷。凡滋生人丁,永不加赋,又普免天下租税,至再至三。呜呼,古未有也。

——《清史稿·志·卷九十五》

康熙帝

02

基层组织与社会治理

据 《周 礼》 记 载, 国 中 “五家为比,使之相保;五比为闾,使之相爱;四闾为族,使之相葬;五族为党, 使之相救;五党为州,使之相赒;五州为乡,使之相宾”,野中“五家为邻,五邻为里,四里为酂,五酂为鄙,五鄙为县,五县为遂”。

六乡分别设置比长、闾胥、 族师、党正、州长、乡大夫等职,六遂则设有邻长、里宰、酂长、鄙师、县正、遂大夫等职。

1.基层组织:乡里制度

(1)特点:从秦汉到明清,县市最基层的行政机构,下设直接管理民众的基层组织。

(2)发展演变

①秦汉时期:乡里两级制

A.县下设乡和里,乡里之外有亭。乡设三老,掌教化,设啬夫,

掌讼狱、赋税;设游缴,掌捕盗。里设里正。乡、里之外有亭,

亭设亭长,负责传递政令和维护治安。

C.乡官、里正、亭长都由本地有产业,有德行的人担任。

秦汉时期实行郡县制, 朝廷命官至郡县而止,其乡里制度则逐步成熟。秦统一六国后,将全国划分为 36个郡,郡下设县,县下置乡、亭、里为基层 政 权 组 织,从 而 简 化 了 先 秦 时 期 轨 、伍 、里、连、乡等多级治理结构。

地缘组织逐渐取代了血缘性的宗族主体

1.基层组织:乡里制度

(2)发展演变

②魏晋南北朝时期:村坞制度

魏晋南北朝时期还首次出现了 “村” 的名称,由于战乱频仍、社会动 荡 不 安,不少百姓背井离乡,聚集开发新的地方,形成了有别于原来的“里”的村落。村坞开始逐渐取代里伍,成为乡治的基本组织形式,它们不是国家行政系统的正式组成部分,而是在豪族庄园、聚坞的基础上自发形成的,其内部的社会结构和外部与国家的关系, 均与乡里制度大相径庭。

◎坞堡模型

(2)发展演变

③唐朝:以百户为里,设里正,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设坊正、村正。

④明朝:实行里甲制,里甲制,十户为一甲,一百一十户为一里,设甲长、里长。

⑤清朝:由里甲制到保甲制,十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。

1.基层组织:乡里制度

唐朝,随着社会经济的发展,基层组织已有城乡之分,农村以村为单位,城邑以坊为单位。“两京及州县之郭内分为坊,郊外为村”。乡有乡长,里有里正,村有村正,并有严密的邻保组织相互纠举不法。另据《通典》卷三三《职官·乡官》:大唐凡百户为一里,里置里正,五里为一乡,乡置耆老一人,亦曰“父老”。

——张晋藩《中国古代乡村治理的经验》

◎十家总牌

(1)特点:注重建立基层民众的自我管理和相互监督机制。

2.基层社会治理

鸦片战争以后, 在接连不断的内乱外患的打击下, 农村社会的权力组织趋向解体, 进入 20 世纪之后, 清王朝被迫于宣统五年实行新政, 传统的乡里制度、 保甲制度被乡镇地方自治所取代。

——唐鸣 等《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》

什伍组织。以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督。

邻保制度。以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督。

保甲制。王安石推行保甲制度,源于唐朝的邻保制度

十家牌法。十家总编为一牌,轮流收掌、察看。

保甲制。

秦汉

唐朝

北宋

明朝

清朝

兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一

基层组织形态 基层社会治理

秦汉

唐

宋 【乡里制度】

明

清 【乡里制度】乡有三老,里设里正,亭有亭长。

【乡里制度、村坊制】以百户为里,设里正;五里为乡,城内设坊,郊外设村,设坊正、村正。

【里甲制】十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里长。

【什伍制度】以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督。

【邻保制度】以四家为邻,五邻为保,相互监督。

【十家牌法】十家总编为一牌,轮流收掌查看。

由【里甲制】到【保甲制】。十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

【保甲制】十户为甲,设甲长;十甲为保,设保长。

根据材料及所学知识,归纳中国古代基层治理的发展趋势及其原因

趋势:①由乡里制向保甲制; ②由乡官制向职役制转变;

③国家对乡村治理的干预和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱;

④历代政府注重建立基层民众的自我管理与相互监督机制。

原因:①国家的统一,封建专制的强化;

②维护小农经济发展,社会稳定的需要。

特点:自我管理与相互监督;地方自治色彩鲜明;宗法关系扮演了重要角色;官员治理与士绅管理相结合。

意义:有效治理基层地方;稳定基层社会秩序;一定程度上推动基层经济发展。

夏商周时,出现了乡里制度的萌芽。 秦汉的这种基层组织, 既发挥基层政权的作用, 又带有半自治的性质,表明当时封建国家对基层社会的控制还相对较宽松。

唐代实行的是乡、里、村三级制。村制度的推行,是国家力量向基层社会进一步渗透的有力举措。北宋中后期特别是王安石变法实行保甲制度后,乡里制度发生了重大变化。这一阶段处于由乡里制向保甲制、由乡官制向职役制的转折时期,乡和里的地位逐渐沦落,乡里自治功能逐步弱化,官方的控制与统治逐步增强,乡村权力越来越多地被上调到更便于中央直接控制的州县官吏的手中。

至清代,乡里制度转变为职役制,保甲对乡里的控制更加严密,乡村自治的色彩越来越弱。 由于中国古代社会的特点, 其乡村治理尽管含有一定的自治因素, 但始终没有发展为真正的乡村地方自治。 随着中国封建社会王权的扩张, 乡村社会治理越来越深地受到国家政权的干预和控制, 其自治性逐渐消退。 ——据唐鸣、刘志鹏《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》整理

特点:①自我管理与相互监督;

②地方自治色彩鲜明;

③宗法关系扮演了重要角色;

④官员治理与士绅管理相结合。

根据材料及所学知识,归纳中国古代基层治理的特点及其历史意义

在古代中国,县以下基层社会,由具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列(里社保甲与行会等亦均以家族、宗族等实体组成)……成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构—功能替代物”的作用。 费正清曾说:“地方长官是中央政府任命的该地唯一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”

——摘编自张研、牛贯杰《清史十五讲》

意义:①有效治理基层地方;

②稳定基层社会秩序;

③一定程度上推动基层经济发展。

03

社会救济与优抚政策

三、历代社会救济与优抚政策

学习聚焦

历代社会救济主要由政府实施。宋朝以后,宗族、慈善组织的作用逐渐增大。

1.社会救济的必要

原因

目的

古代社会生产力水平低,

每逢自然灾害发生时,

人民生活缺少保障,这就需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

缓和矛盾,维护统治

思想

民本思想(如:孟子批评统治者“途有饿莩而不知发”的行为。《墨子·七患》说:“仓无备粟,不可以待凶饥。”)

史料阅读

《礼记·王制》论国家备荒的必要性时说:

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。

《周礼·地官·遗人》中有各级机构储蓄和备荒的设计:

遗人掌邦之委积,以待施惠;乡里之委积,以恤民之艰厄;门关之委积,以养老孤;郊里之委积,以待宾客;野鄙之委积,以待羁旅;县都之委积,以待凶荒。

①仓储制度——

汉朝:建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价。

隋唐:政府既重视官方储备,又大力提倡民间积储。

②尊老养老——

秦汉:皇帝有时会赐给高龄老人手杖——鸠杖,以示尊重。唐朝:政府设有收容贫老、孤儿和乞讨流浪人负的专门机构。

①隋文帝鼓励民间自置公共粮仓“义仓”。

②宋朝以后,宗族内部的救助活动逐渐兴起(如朱子社仓)

③明清时期,慈善组织开始兴起,出现了善堂、善会等慈善机构。

2.社会救济的形式

政府

社会

▲ 朱子社仓

南宋朱熹创建的社仓,原名“五夫社仓”,位于福建武夷山五夫镇。

▲ 东汉彩绘木鸠杖

此杖出土于甘肃武威磨嘴子汉墓,杖杆粗细均匀,杖顶端有鸠鸟横卧。杖高196.5厘米,鸠鸟高9.7厘米、长21.2厘米。鸠杖体现了汉朝政府对老人的优抚制度。现藏于甘肃省博物馆。

3.社会救济的意义

①为民众提供了一定的生活保障,以保证人口的繁衍和正常生产活动的进行;

②客观上有利于维护社会稳定,巩固统治

学思之窗

《大明律》对救助鳏寡孤独有专门的律条规定:

凡鳏寡孤独及笃疾之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十;若应给衣粮而官吏克减者,以监守自盗论。

想一想:古代政府为什么要以法律形式规定对贫苦无依的人群进行救助 这样的法律规定能落实吗

史料阅读

范文正公,苏人也。平生好施与,择其亲而贫、疏而贤者,咸施之。方贵显时,于其里中买负郭常稔之田千亩,号曰义田,以养济群族。族之人日有食,岁有衣,嫁娶凶葬,皆有赡。择族之长而贤者一人主其计,而时其出纳焉。……以其所入给其所聚,沛然有余而无穷。仕而家居俟代者预焉,仕而之官者罢其给。

——钱公辅《义田记》

问题探究

孟子谈仁政时,强调要优先救济鳏寡孤独。他说:

老而无妻曰鳏,老而无夫曰寡,老而无子曰独,幼而无父曰孤。此四者,天下之穷民而无告者。文王发政施仁,必先斯四者。

——《孟子·梁惠王下》

结合所学,谈一谈:为什么说对下层贫苦无依的人民进行救济是“仁政”之始

学习拓展

查阅古代族规家训及相关研究著作,了 解宗族在古代基层社会治理中的作用。

里甲制→保甲制

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉 隋

唐

宋 元 明 清 分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里制度

里甲制

十家牌法

保甲制

邻保制度

什伍组织

常平仓制度

置仓积谷,义仓、社仓

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织兴起

养济院

众济院

福田院

养病坊

鸠杖

乡里制与保甲制逐步合一

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

设有专门

收容机构

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理