2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册9《复活》课件(84张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册9《复活》课件(84张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共84张PPT)

部编版高中语文选择性必修上册-第三单元

第09课 《复活》(节选)

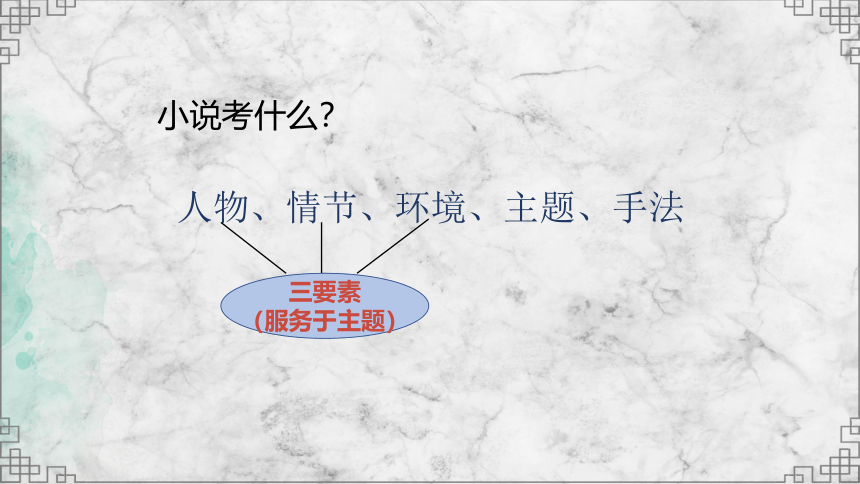

小说考什么?

人物、情节、环境、主题、手法

三要素

(服务于主题)

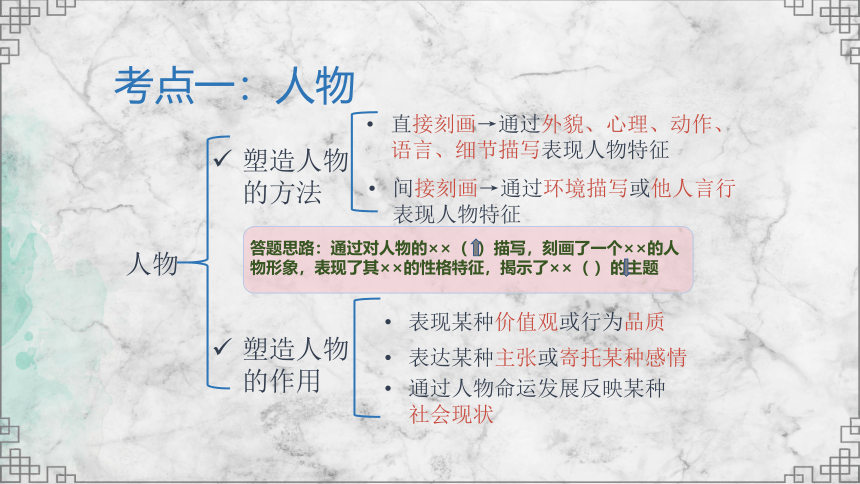

考点一:人物

人物

塑造人物的方法

塑造人物的作用

直接刻画→通过外貌、心理、动作、语言、细节描写表现人物特征

间接刻画→通过环境描写或他人言行表现人物特征

表现某种价值观或行为品质

通过人物命运发展反映某种社会现状

表达某种主张或寄托某种感情

答题思路:通过对人物的××( )描写,刻画了一个××的人物形象,表现了其××的性格特征,揭示了××( )的主题

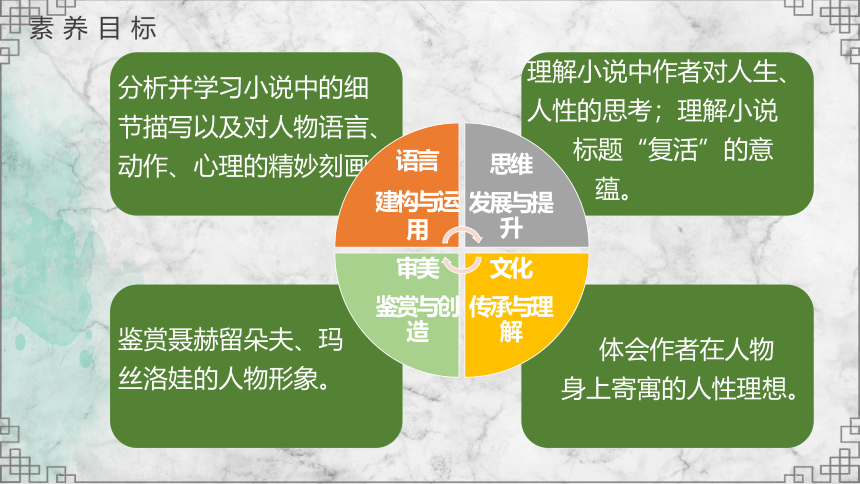

理解小说中作者对人生、人性的思考;理解小说

标题“复活”的意

蕴。

分析并学习小说中的细节描写以及对人物语言、动作、心理的精妙刻画。

鉴赏聂赫留朵夫、玛丝洛娃的人物形象。

体会作者在人物身上寄寓的人性理想。

素养目标

目 录

拓展探究

研读文本

初读文本

课前预习

课堂导入

目录

在世界文学史上有两位文学家因为文学成就巨大,而被中国的读者尊称为“翁”:一位是莎翁——英国的剧作家莎士比亚,另一位是谁呢?

19世纪俄国的批判现实主义作家,世界文坛巨匠——列夫·托尔斯泰。

列宁称他是“俄国革命的镜子”,是具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。鲁迅称他是十九世纪俄国的巨人。陀思妥耶夫斯基称他是空前绝后的艺术大师。马克·吐温称他观察着世态的变化,但讲述的却是人间的真理 。

这节课,我们一起走进他的长篇小说《复活》。

课堂导入

托翁

列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰(1828—1910),19世纪中期俄国批判现实主义作家、思想家、哲学家。

托尔斯泰出身于贵族家庭,1840年入喀山大学,1847年退学回故乡,在自己领地上作改革农奴制的尝试。1851—1854年在高加索军队中服役并开始写作。1854—1855年参加克里米亚战争。1855年11月到彼得堡进入文学界。1857年托尔斯泰出国,看到资本主义社会的重重矛盾,但找不到消灭社会罪恶的途径,只好呼吁人们按照“永恒的宗教真理”生活。

托尔斯泰晚年力求过简朴的平民生活,1910年10月从家中出走,11月病逝于一个小站,享年82岁。

课前预习

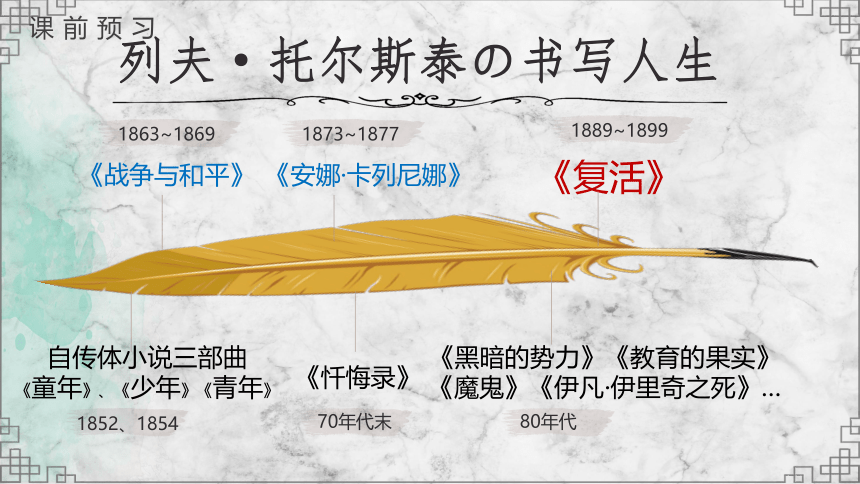

自传体小说三部曲

《童年》、《少年》《青年》

1863~1869

《忏悔录》

《安娜·卡列尼娜》

《黑暗的势力》《教育的果实》《魔鬼》《伊凡·伊里奇之死》…

《复活》

1852、1854

《战争与和平》

70年代末

列夫·托尔斯泰の书写人生

1873~1877

1889~1899

80年代

课前预习

19世纪70年代末到80年代初,俄国的资本主义迅猛发展,农村遭到巨大的破坏,广大劳动人民的生活日趋赤贫。当时俄土战争的重负,连年饥馑给人民带来更为深重的灾难。这时托尔斯泰越发地关心人民的困苦。他积极参加当时的救灾工作,目睹了农民和城市贫民的可怕处境,在他多年探索、思考的基础上终于看清了沙皇专制制度的反动本质。托尔斯泰参加了1891至1892年的赈灾工作,体会到农民与地主之间有一条巨大的鸿沟,农民贫困的根源是地主土地私有制。

课前预习

时代背景

课前预习

个人背景

《复活》是托尔斯泰的晚期代表作。托尔斯泰在相继完成了巨著《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》之后,进入晚年的他世界观发生了根本转变,他的艺术批判力量达到了高峰,达到了“撕毁一切假面具”的“清醒现实主义”。他抛弃了上层地主贵族阶层的传统观点,重新审视了各种社会现象,通过男女主人公的遭遇淋漓尽致地描绘出一幅幅俄国社会的真实图景。这无疑是他艺术探索的结果,同时更是他精神探索的结果。以广大农民的眼光观察俄国现实生活,代表农民阶级发表意见,这是他晚期创作巨大批判力量的主要源泉。

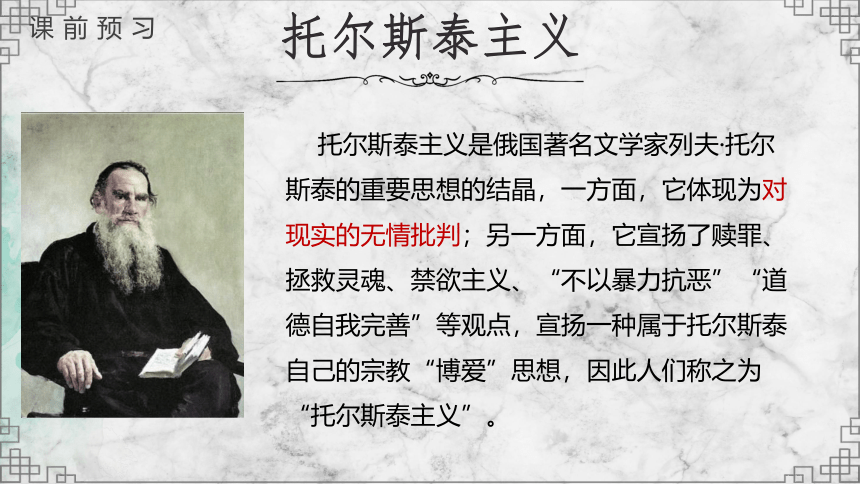

托尔斯泰主义是俄国著名文学家列夫·托尔斯泰的重要思想的结晶,一方面,它体现为对现实的无情批判;另一方面,它宣扬了赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”等观点,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”思想,因此人们称之为“托尔斯泰主义”。

课前预习

托尔斯泰主义

内容提要

卡秋莎·玛丝洛娃原是一个农奴的私生女,她天真、善良,真诚地爱上了聂赫留朵夫。但这个腐化堕落的贵族少爷却诱奸了她,把她抛弃,使她陷入种种悲惨遭遇,最后沦为妓女。妓女生活使她的身心受到严重摧残,她再也不相信什么善了,于是她拼命吸烟、喝酒,麻醉自己。一次,她被诬告谋财害命,关进监狱,并被昏庸的法官判处四年苦役,流放西伯利亚。

在审判玛丝洛娃时,正巧聂赫留朵夫做陪审员。当他认出她时,良心受到谴责,想通过拯救她以赎前罪,他四处奔走为她减刑。当所有的努力都无效时,玛丝洛娃被押送去西伯利亚,聂赫留朵夫与她同行。

课前预习

内容提要

途中,传来了皇帝恩准玛丝洛娃减刑的通知,苦役改为流放。玛丝洛娃在聂赫留朵夫的真诚忏悔和关怀下,消除前怨,逐步恢复过去的爱情,重新唤起埋藏在内心深处的美德,自动戒了烟酒。聂赫留朵夫准备和她结婚。为了不损害聂赫留朵夫的名誉地位,玛丝洛娃拒绝了他的求婚,而与另一她心爱的犯人西蒙斯结合,从而走向“新生”。

聂赫留朵夫也放弃贵族生活,把土地分给农民,与上流社会断绝交往,虔诚信奉宗教,认为这是克服种种社会罪恶的做法。这两个主人公的经历,表现了他们在精神上和道德上的复活。

课前预习

1、始乱终弃

聂赫留朵夫去服兵役,因顺路经过姑母家,在姑母家住了四天。在一个复活节的晚上,他诱奸了玛丝洛娃。临别,他塞给玛丝洛娃一百卢布,便到部队去了。此后,聂赫留朵夫连封信也没捎给过她。她已怀孕了。

课前预习

经典故事

课前预习

2、车站绝望

经典故事

玛丝洛娃怀孕后,被涅赫留朵夫抛弃,但仍非常想见他,一次听说他会在晚上经过某火车站,就赶到那,在车窗外找到他所在那节车厢,这时火车开动了,玛丝洛娃边敲着窗子,边跟着火车跑,头巾吹掉了,她还是跑,火车无情地远去了,她倒在了地上,抱头痛哭。她当时想到了死,但想到孩子,于是慢慢地站了起.....从这天起,她不再相信人,认为一切都是欺骗。

3、人命案件

课前预习

经典故事

一个西伯利亚商人到妓院寻欢作乐。茶房和使女见商人有钱便起了谋财害命的念头。他们把一包药粉交给玛丝洛娃,要她放到商人茶杯里,骗她说是安眠药。当时,玛丝洛娃正被商人纠缠得厉害,想摆脱他,便照样做了。结果商人被药死了。案发生后,茶房和使女贿赂律师,把罪责全栽在玛丝洛娃身上。

课前预习

经典故事

4、法庭群丑

法庭要审判玛丝洛娃。法庭的庭长早就到法院了,他要在六点前去会他的情妇,急切希望案子快点审完。书记官故意提出要先审玛丝洛娃一案,因为他知道副检察官喝了一整晚的酒,案子的卷宗还没有看。这里岂是庄严神圣的法庭?这是由骗子、酒鬼、淫棍来主持的审判,多腐败、虚伪的统治。

参加审判玛丝洛娃的法庭人员众生相

一个法官跟妻子吵架,心情不佳,愁容满面,在整个审判过程一直担心回家后老婆不给饭吃。

另一个法官是“机会论者”,他玩弄数字来决定受审者的命运。

另一个法官老是迟到,他关心的是自己的疾病,他想,从门边走到他的座位那儿,如果走的步数能用三除尽,他患的胃黏膜炎就会好,这段距离走走26步就可走完,他赶紧加了一不步,凑成27步。

一个书记在法庭上偷着一篇秘密文章,完全没有注意审判案件。

尤其那个副检察官,他在妓院寻欢作乐一夜,匆忙赶到法庭连钮扣还没来得及扣上,以致开庭前还不知案情。副检察官以犯罪的遗传学来判定玛丝洛娃有罪。

课前预习

经典故事

5、终审判决

课前预习

经典故事

最后陪审员们对玛丝洛娃写定罪意见,他们认为玛丝洛娃没有抢劫、偷钱的意思,可是忘了加上“没有谋害性命的意思”,聂赫留朵夫也一时疏忽了。这样玛丝洛娃必须判罪了。本来,庭长不同意这意见,但他怕耽误和红头发姑娘的约会,便匆忙结案。宣判玛丝洛娃押赴西伯利亚服苦役四年。

课前预习

经典故事

6、请求宽恕

聂赫留朵夫见到了玛丝洛娃,要求她宽恕他,并把自己要和她结婚的决定告诉她。但玛丝洛娃不能饶恕他的过去。她气愤地说;“ 你去找你的公爵小姐们好了,我的价钱是一张十卢布的钞…我是犯人,你是公爵,这儿没你什么…你在这个世界里拿我玩乐还不算,又要用我来救你自己,好让你能上天堂!我讨厌你-你那眼镜,你那肮脏的胖脸!去,去!”聂赫留朵夫吃了闭门羹,但他想为了对得起良心,即使玛丝洛娃不愿和他结婚,他也要跟她一道去流放。

课前预习

经典故事

7、找回旧爱

由于聂赫留朵夫的诚心,玛丝洛娃又重新爱上了聂赫留朵夫,而且爱得那么深,不知不觉间她完全依照他希望她做的去做了:戒了烟酒,不再卖弄风情。但她又想到这种结合,对他是一种不幸。她不能接受所爱的人为她作出的牺牲。

课前预习

经典故事

8、爱的抉择

政治犯西蒙松是个腼腆、谦虚而又意志力极强的人,他爱上了玛丝洛娃。这时,玛丝洛娃必须在西蒙松和聂赫留朵夫之间作出选择。她感到:“聂赫留朵夫是出于慷慨,又由于过去发生的事情,才向她求婚。可是西蒙松却在她现在的境遇里爱她,只因为爱她而爱她。”于是,她接受了西蒙松的爱。

课前预习

经典故事

9、灵魂复活

最后,玛丝洛娃和西蒙松走了。聂赫留朵夫被留了下来。他在福音书里找到了五条生活准则:对上帝要虔诚、不起誓、要忍辱、爱敌人、勿反抗。他认为人们如果遵循这五条法则,并不断悔过自新,便可以“获得最大的幸福,地上的天国也会建立起来”。他开始过一种全新的精神生活。他的灵魂复活了。

学生活动

《复活》节选部分叙述了聂赫留朵夫到监狱探望玛丝洛娃,向她忏悔自己当年的罪恶,并请求宽恕的经过。请围绕“狱中探望”这一主要事件,结合课文内容填出右面结构导图中的空缺部分。

失望、动摇

理解、爱怜

痛苦、逃避

初读文本

概览全文

1.聂赫留朵夫是在什么情形下找到的玛丝洛娃?当聂赫留朵夫出现在面前时,玛丝洛娃是否马上认出他?

2.文章开头部分,对狱中其他人物对话情形的描写有什么作用

3.聂赫留朵夫是怎样向玛丝洛娃认罪的?他认罪是真心的吗?

4.聂赫留朵夫是在什么情况下表明要赎罪的?如何看待他的“赎罪”要求?

5.对于聂赫留朵夫的“赎罪”要求,玛丝洛娃是怎样的态度?

6.玛丝洛娃打算从聂赫留朵夫身上得到好处,是否意味着玛丝洛娃接受了他的认罪、赎罪,为什么?

7.从文中看,玛丝洛娃的堕落是否自愿?原因是什么?

8.聂赫留朵夫要用自己的行为对玛丝洛娃赎罪,这种想法是一以贯之的,还是有过动摇?

【思考1】分析情节

1.聂赫留朵夫是在什么情形下找到的玛丝洛娃?当聂赫留朵夫出现在面前时,玛丝洛娃是否马上认出他?

玛丝洛娃被赶出姑母家后,沦为妓女,无辜卷入一起谋财害命官司,在法庭上担任陪审员的聂赫留朵夫意外发现她。玛丝洛娃并没有马上认出自己往日的情人,但是她仍然高兴有人来看他,特别是衣着体面的人。

问题探究

【思考1】分析情节

2.文章开头部分,对狱中其他人物对话情形的描写有什么作用

①从对话内容来看,从一个侧面展现了当时俄国社会的混乱。

②为聂赫留朵夫和玛丝洛娃的第一次见面提供了背景。

③因为这一吵闹的场面使得玛丝洛娃听不清聂赫留朵夫的讲话内容,才有了下文两人近距离的谈话,推动了情节发展。

问题探究

【内容分析】聂赫留朵夫是怎样向玛丝洛娃认罪的?他认罪是真心的吗?

理解聂赫留朵夫的心理活动:

1、“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。

2、 他感到害臊,向四下里张望了一下。但他立刻想到,要是他觉得羞耻,那倒是好事,因为他是可耻的。

认罪是真心的:聂赫留朵夫发自内心认识到,正是自己导致玛丝洛娃的不幸,因而能亲自来到监狱,当面向玛丝洛娃认罪,并深感内疚、悔恨。能真心认罪,这标志着他良知的复苏,人性的复活!

——识迷途其未远,觉今是而昨非(屈原)

2. 1、 玛丝洛娃来到身边以后,他首先表态,“过去的事既无法挽回,那么现在我愿尽最大的努力去做。”

后来,当得知玛丝洛娃经历的种种不幸以后,毅然表示“不能丢下不管,哪怕到今天也要赎我的罪”, 毅然选择了负责任的态度。

——认罪,承认罪过只是口头上的,相对不太困难;赎罪,则是要付出财物来弥补罪过,需要行动上作出补偿,付出一定的代价。 面对自己给玛丝洛娃带来的不幸,聂赫留朵夫没有推卸责任,更没有逃避,而是要求赎罪,这标志着他”良心“的苏醒,这标志着他“道德“上的”复活”。

【内容分析】聂赫留朵夫是在什么情况下表明要赎罪的?如何看待他的“赎罪”要求?

拒绝。

1、岔开话题不理会。她不理他的话。(不信任)

2、提及过去不记得。“我什么都不记得,全都忘了。那事早完了。”“过去的事都过去了,全完了。”(努力忘记过去)

3、要求赎罪不答应。“没有什么罪可赎的。”(拒绝)

【内容分析】对于聂赫留朵夫的“赎罪”要求,玛丝洛娃是怎样的态度?

【内容分析3】玛丝洛娃打算从聂赫留朵夫身上得到好处,是否意味着玛丝洛娃接受了他的认罪、赎罪,为什么?

没有接受。在玛丝洛娃的眼里,现在的聂赫留朵夫只是一个玩弄女人的“老爷”,可以利用他弄些好处——花很多的钱请好律师上诉,给些钱。

过去的聂赫留朵夫:(迷人的青年)给她打开充满感情和理想的新奇天地,(她难以理解的残酷),使得她由此产生接二连三的屈辱和痛苦。她感到痛苦,她无法理解,努力从头脑里驱除,竭力用堕落生活来麻醉自己的灵魂。

——一朝被蛇咬,十年怕井绳,她不敢、也不会相信这些“老爷”,她与这些“老爷”之间只有交易,没有感情。

【思考1】分析情节

从文中看,玛丝洛娃的堕落是否自愿?原因是什么?

明确 她的堕落不是自愿的,而是被迫的。因为开始的时候,聂赫留朵夫给她打开了一个充满感情和理想的新奇天地,但是他后来的残酷给她带来了屈辱和苦难,她感到痛苦,竭力用堕落生活来麻醉自己的灵魂。

问题探究

【思考1】分析情节

聂赫留朵夫要用自己的行为对玛丝洛娃赎罪,这种想法是一以贯之的,还是有过动摇?

明确 有过动摇,从聂赫留朵夫见到玛丝洛娃,并通过交谈认识到自己的行为和对她造成的伤害而深深忏悔,决定用自己的行动赎罪。但是看到玛丝洛娃问自己要钱,觉得她已经不是以前的玛丝洛娃时,也进行过激烈的思想斗争,怕被她牵连,并想用金钱洗刷自己的罪责,但随之又坚定了自己的想法,坚定了赎罪的决心。

问题探究

小说是从哪些方面刻画聂赫留朵夫的

方法指导:通过对文中与人物相关的情节、对话、描写等概括。

概览人物

描写手法 原文例句 形象特点

外貌描写

语言描写

动作描写

细节描写

研读文本

“我想见见……”聂赫留朵夫不知道该用“您”还是“你”,但随即决定用“您”。他说话的声音并不比平时高。

“我想见见您……我……”

语言描写。

聂赫留朵夫在称呼上的斟酌和语言的不流畅表现了他思想上的矛盾。

概览人物

研读文本

文中聂赫留朵夫对玛丝洛娃的称呼有几次变化 这说明什么

细节描写

有三次变化。刚见面称“您”,后来称玛丝洛娃为“你”“卡秋莎”。

这说明聂赫留朵夫刚开始还不能与玛丝洛娃拉近内心的距离,只是把她当作一个他想帮助的人,后来,聂赫留朵夫逐渐地在情感上拉近了与玛丝洛娃的距离,已经把她当作一个熟悉的人看待。

问题探究

“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。他一想到这里,眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住情感,免得哭出来。

心理描写。

直接写聂赫留朵夫的心理,他认为玛丝洛娃的遭遇的根源在自己,自己应该赎罪。

动作、神态描写。

聂赫留朵夫的情绪很激动,说明他急于想得到玛丝洛娃的谅解,同意自己赎罪的想法。

概览人物

研读文本

他再也说不下去,就离开铁栅栏,竭力忍住翻腾的泪水,不让自己哭出声。

动作、神态描写。聂赫留朵夫“说不下去”。内心充满了伤悲,自己给对方造成的伤害如此之大,表现了他对自己的反省。

昨晚迷惑过聂赫留朵夫的魔鬼,此刻又在他心里说话,又竭力阻止他思考该怎样行动,却让他去考虑他的行动会有什么后果,怎样才能对他有利。

“这个女人已经无药可救了。”魔鬼说,“你只会把石头吊在自己脖子上,活活淹死,再也不能做什么对别人有益的事了。……就会向这边或者那边倾斜。他决定此刻把所有的话全向她说出来。

心理描写。一方面,一个利己的聂赫留朵夫和一个想要实现自我救赎的聂赫留朵夫之间展开了激战;另一方面聂赫留朵夫看到了玛丝洛娃已经完全变了个人,当年的纯洁美好不复存在,行为举止间流露出风尘女子的放荡,这一切让他质疑自己对她的拯救是否有意义。最终他还是坚定了自己要帮助玛丝洛娃的想法。

不过,说也奇怪,这种情况不仅没有使他疏远她,反而产生一种特殊的新的力量,使他去同她接近他……对她豪无所求,只希望她不要像现在这样,希望她能觉醒,能恢复她的本性。

心理描写。表明了聂赫留朵夫决心从精神上拯救玛丝洛娃,其实这也是他迈出自己精神复活的第一步。

“天哪!你帮助我,教教我该怎么办!”这一内心独白表现了聂赫留朵夫怎样的心理

心理描写

聂赫留朵夫内心充满矛盾。法庭上,他被玛丝洛娃的冤案震惊而醒悟,开始认识到自己犯的罪行,因此要帮助玛丝洛娃;但当他真正面对已经堕落了的变得丑陋的玛丝洛娃时还是有一丝犹豫的。此刻,他不知道该作出怎样的决定。

问题探究

【思考4】分析聂赫留朵夫形象。

1.在探望过程中,聂赫留朵夫的内心经历了怎样的变化过程?

明确 初见玛丝洛娃,他真诚忏悔、赎罪;当看到她索要钱而变得堕落时,他复活的心在犹豫、动摇;最后,他决定拯救她,希望她精神苏醒。

问题探究

【思考4】分析聂赫留朵夫形象。

概括聂赫留朵夫的主要形象特征。

一个宗教式的“忏悔贵族”形象。聂赫留朵夫是一个理想的贵族知识分子。

他青年时期单纯善良,追求真挚的爱情。但是贵族家庭使他堕落为自私自利者。他遇见了玛丝洛娃,随后又抛弃她。当他在法庭上再看到玛丝洛娃时,意识到自己是造成她堕落和不幸的罪魁祸首。在为玛丝洛娃伸冤上诉过程中,他的思想开始升华,幡然悔悟,,能认识到自己的罪恶,从地主阶级立场转到宗法制农民的立场,毅然打算赎罪——唤醒玛丝洛娃的精神!达到了人性的复活、道德的复活、精神的复活,完成了从“兽性的人”到“精神的人”的本质飞跃。

这个人物形象的意义在于,在他身上,体现了托尔斯泰宣扬的解决社会矛盾的思想——“托尔斯泰主义”,即悔罪赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”。

小说是从哪些方面刻画玛丝洛娃的

方法指导:通过对文中与人物相关的情节、对话、描写等概括。

概览人物

描写手法 原文例句 形象特点

外貌描写

语言描写

动作描写

细节描写

研读文本

小说对玛丝洛娃用笔最多的描写是什么,请找出来。

笑

A、她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。( 2)

B、把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。( 3)

C、她忽然瞟了她一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。( 43)

D、她又像刚才那样微微一笑。( 53)

E、她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。(65)

F、她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。(76)

研读文本

概览人物

如何理解玛丝洛娃的“笑”。

A、她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。( 2)

此时,玛丝洛娃还是以妓女的身份审视周围的人,看到眼前是个有钱人就露出习惯性的笑容

B、把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。( 3)

生动地表现了饱尝世态炎凉后的玛丝洛娃已经世俗化了,变得善于察言观色了。

概览人物

研读文本

C、她忽然瞟了她一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。( 43)

“嫌恶”应该是玛丝洛娃的真情流露,正是眼前这个男人,对她始乱终弃,给自己带来了深重的痛苦和灾难。“妖媚又可怜地微微一笑”则是她故意而为之,装出的一副妖媚可怜相,其目的是“利用他弄到些好处”。

D、她又像刚才那样微微一笑。( 53)

玛丝洛娃再次出现的“笑”,让人对其同情,同时更激发了聂赫留朵夫的罪恶感。

概览人物

研读文本

E、她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。(65)

突出了玛丝洛娃的真实状态,她根本不在意对方的想法,只是要尽可能地获得一些好处。

F、她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。(76)

玛丝洛娃不仅不以自己的妓女身份为耻,甚至引以为荣。在她看来,茫茫尘世无非是好色之徒聚居的渊薮,他们从四面八方窥伺她,不择手段——去占有她,她过去的生活和现在的生活全都证实这种观点是正确的。

概览人物

研读文本

文中写了玛丝洛娃的“笑”之外,还重点写了她的什么?

概览人物

研读文本

眼睛有何特点?

眼睛

斜睨

文中多次写到玛丝洛娃“斜睨”的眼睛,有何意图?

通过典型的神态描写,刻画了玛丝洛娃现在对人的冷漠与敌视,也暗示她生活的不幸。

问题探究

总结

这些笑可以分为两种:一种是对聂赫留朵夫的讨好献媚,一种是对他的鄙夷。通过玛丝洛娃的“笑”和眼神表情中可以看出,遭受了被抛弃、被侮辱、被损害的经历之后,心灵的痛苦,生活的磨难,已经使她已经完全丧失了少女时代的纯真,身上浓重地刻下了以往生活的印记,在行为上已经堕落成一个真正的妓女,但同时她又没有完全泯灭良知和混淆是非观念,爱恨情仇在她心里分得非常清楚,对聂赫留朵夫骨子里的鄙薄,这是她觉醒的前提条件。从精神上来说,原来那个纯洁的卡秋莎已经 “死亡”了。这“笑”有一种自甘堕落的沉沦。这些生动的神态描写,正体现了玛丝洛娃内心的丰富性。

研读文本

文中对玛丝洛娃的神态描写非常到位,请选择几处加以赏析。

神态描写 反映的内心

不过,她的笑容消失了,眉头痛苦地皱起来

她气愤地简单回答,转过眼睛不去看他

玛丝洛娃看到聂赫留朵夫激动的神气。(15) 玛丝洛娃眼睛不看他,叫道。她那涨红的脸突然变得阴沉了。(16)

研读文本

玛丝洛娃认出了眼前的人就是伤害她的聂赫留朵夫,这使她的内心非常痛苦

聂赫留朵夫提到两人的孩子,但孩子的夭折对玛丝洛娃来说是沉重的打击,此时,玛丝洛娃内心是痛苦的,是愤恨的

玛丝洛娃的表情表现了她认出对方后的心理,那段不愿意触及的记忆又出现在她的脑海中。

过了一分钟,玛丝洛娃从边门走出来。她步履轻盈地走到聂赫留朵夫跟前站住,皱着眉头看了他一眼。乌黑的鬈发也像前天那样一圈圈在额上;苍白而微肿的脸有点病态,但很可爱,而且十分镇定;她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的眼皮下显得特别有神。(27)

肖像描写。这是一个可爱的姑娘,眼睛“特别有神”,让人无法讨厌她,作者这样写激起了人们对她的同情。

“我想请求您……给些钱,要是您答应的话。不多……只要十个卢布就行。”她突然说。(54)

语言描写。玛丝洛娃不相信聂赫留朵夫的话,把他当作可利用的男人,妖媚地笑着向她要了十个卢布。

概览人物

研读文本

“何必提那些旧事。”她冷冷地说。(69)

语言、神态描写。表明聂赫留朵夫过去给她造成的伤害是巨大的,她不想再触及那段痛苦的回忆。

“真怪!”她又说了一遍,接着摇摇头,向铁栅栏那边走去。(78)

语言、动作描写。表明了玛丝洛娃对自己的关爱极度的怀疑,不信任,觉得聂赫留朵夫所说的话是骗人的。

概览人物

研读文本

“这个女人已经丧失生命了”。

语言描写

这是来自聂赫留朵夫内心的一声喟叹。面前的玛丝洛娃不再是自己曾经深爱的女孩儿----纯洁可爱的卡秋莎,而是一个堕落、卖弄风骚、见钱眼开的粗俗女子,她丧失的不是生理学上的生命,而是自己纯洁可爱的灵魂。

问题探究

她没有听他说话,却一会儿瞧瞧他那只手,一会儿瞧瞧副典狱长。等副典狱长一转身,她连忙把手伸过去,抓住钞票,把它塞在腰带里。

动作描写

两个“瞧瞧”活画出玛丝洛娃像敏锐的赌徒般在捕捉一击制胜的战机;而“伸”“抓”“塞”一连串的动作细节是那样的熟练、迅捷,像极了一个久经沙场的老手,类似的情状在她身上肯定发生了很多次。一个狡诈、贪婪、世俗的妇女形象跃然纸上。

问题探究

玛丝洛娃人物形象

玛丝洛娃原本是个善良、纯朴、天真无邪的少女,自从被聂赫留朵夫引诱和抛弃后,她沦落为妓女,有不幸被诬告为毒害他人的凶手,陷于冤狱之中。她已经丧失了生命,失去了灵魂,对决心赎罪,帮助她觉醒的聂赫留朵夫充满了怀疑与不信任,对人生、对生活、对社会充满的是厌恶。是俄国下层群众的典型代表。

概览人物

研读文本

小说通过玛丝洛娃的苦难遭遇和聂赫留朵夫的上诉经过,广泛而深刻地抨击了法庭、监狱、官僚机关的腐败、黑暗,揭露了封建统治阶级骄奢淫逸的生活和反动官吏的残暴昏庸、毫无人性,撕下了官办教会的伪善面纱,反映了农村的破产和农民的极端贫困,勾画了一幅已经走到崩溃边缘的农奴制俄国的社会图画。

明晰主旨

结合节选部分,谈谈“复活”的含义。

研读文本

“复活”就是灵魂拯救的成功,是灵魂的复活,是聂赫留朵夫灵魂自我拯救的“复活”。 (赎罪)

思考:那“玛丝洛娃”有“复活”的希望吗?

复活是玛丝洛娃灵魂在聂赫留朵夫道德光辉照耀下的被动“复活”。

①人性的复活。曾经聂赫留朵夫是一个沉迷声色的花花公子,每天的生活看似光鲜,实则内心充满空虚。直到他再次看到玛丝洛娃那一刻,那个因为他的欲望毁掉的女孩儿,他开始审视自己的经历,开始直面他的过去的错误。那一刻,他内心中自己善良的一面,在压迫中终于开始苏醒。

②道德的复活。聂赫留朵夫鼓起勇气,面对曾被自己深深伤害过的玛丝洛娃,他放下自己的贵族身段。向她忏悔自己曾经犯下的罪恶,祈求获得宽恕。这一刻,他曾经沦丧的道德感再次回归,这是他道德的复活。

③精神的复活。当聂赫留朵夫作为陪审员的身份在法庭上与被告的玛丝洛娃重逢时,相信他的内心是受到了极大震撼的,沉睡在心灵深处的精神的人开始觉醒。他开始认识到,正是因为自己的不负责任,才造成了玛丝洛娃一生的悲剧,开始认识到自己犯了罪。于是,聂赫留朵夫走上了自己的赎罪之路,同时也是在进行自我救赎,他的精神走向了复活。

第四部分

技巧点拨

学习心理描写的方法

【任务引导】心理描写:指对人物内心的思想情感活动进行描写。描写人物的思想活动,能反映人物的性格,展示人物的内心世界,心理描写要符合人物的性格。

【指导】

(1)独白法。内心独白是人物心灵中自我对话的过程,它能使人物酣畅淋漓地倾吐肺腑之言。

(2)细节法。即在文章中恰当地描写人物富有鲜明个性的动作,传神地揭示出人物的心理活动。

(3)烘托法。在文章中,运用恰当的环境描写来烘托人物心理,既能对刻画人物、反映主题起到很好的作用,又能增添文章的美感。

心理描写的方法

【迁移运用】

假如这次考试你考得不好,老师马上要宣布成绩,请用200字以内的语言描述你此时的心理活动,要求形象真切。

示例:天阴沉沉的,不时刮来阵阵冷风。风刮到我身上,我不由自主地打了个寒战。语文课开始了,老师要把批好的试卷发下来。教室里静悄悄的,只听见“沙沙”的发试卷的声音。我不停地在心里念叨:“天啊,保佑我吧!我再也不听录音机,不看电视,不打游戏机了。以后上课一定好好听讲,千万别让我不及格啊!……”我紧张得要命,不由得心里直打鼓,怕自己考砸了。试卷终于落到我的桌子上了。它反躺着,静默着……

有人认为聂赫留朵夫的赎罪是对玛丝洛娃真诚的忏悔,是灵魂的清洗、道德的完善;也有人认为他不过是利用救赎玛丝洛娃来寻求内心的安宁。你的观点是什么?请结合课文内容说明理由。

研读文本

答案 (观点一)我认为聂赫留朵夫的赎罪是真诚的忏悔,是灵魂的清洗、道德的完善。

聂赫留朵夫曾是贵族阶层中放浪不羁的一员,在那个腐朽的阶层,欺骗、伤害底层女性不过是他们纸醉金迷的生活中常见的现象。然而,当玛丝洛娃陌生又熟悉的苍白面容唤醒了他沉睡已久的良心,在巨大的羞惭之下,他意识到这个凄惨女子这些年遭遇的侮辱和迫害,都是他犯下的滔天罪行。这本身就是聂赫留朵夫道德的复苏、人性的觉醒,他甚至想要“在精神上唤醒她”,即使明知“极其困难”,他还是“不带丝毫私心”地“希望她不要像现在这样,希望她能觉醒,能恢复她的本性”。这种选择正是他毫不苟且地弃绝自己的阶层,对自己的灵魂进行清洗的表现,符合《复活》弘扬人性、颂扬道德的觉醒主题。

研读文本

(观点二)我认为聂赫留朵夫的赎罪只是在寻求内心的安宁。

聂赫留朵夫与玛丝洛娃在法庭上重逢,当年那个热情、单纯、美好的姑娘沦落如斯,她的巨大变化与悲惨遭遇令人心惊,而这一切聂赫留朵夫负有不可推卸的责任。在这样的事实面前,产生愧悔与良心的不安是人之常情,不能上升到道德完善的高度。同时,聂赫留朵夫对玛丝洛娃的救赎也并非全无私心的,他不止一次地想到自己,顾虑自身利益被损害。如在狱中初会面时,聂赫留朵夫没有顾及玛丝洛娃回忆往事的精神痛苦,只是急切地想要求得她的原谅。又如,在玛丝洛娃索要金钱时,他也曾担心她会无休止地勒索,因而产生动摇,“考虑他的行动会有什么后果,

研读文本

怎样才能对他有利”,想过给她钱后“同她分手,从此一刀两断”。在课文节选部分,聂赫留朵夫面对自己的罪过,只是在物质损失和内心安宁间做了选择,忽视他赎罪行为的真实动机而上升到灵魂清洗和道德完善的高度,缺乏足够的证据,过于牵强。

研读文本

【思考5】聂赫留朵夫面对法庭上巧遇的玛丝洛娃,他的心灵受到猛烈撞击,就来到监狱请求她的原谅。那么,你认为,聂赫留朵夫对玛丝洛娃有真正的爱情吗

明确 观点一:我认为存在真正的爱情,玛丝洛娃是他的初恋,对于这份纯洁的感情,多年后在法庭上相遇时,他依旧能感觉到。也恰恰是这份感情打开了他复活的大门,使他走上了救赎自己的道路。因为如果没有任何感情的话,他就根本不会有什么恻隐之心了。

观点二:我不认为他对玛丝洛娃还有爱情,他不过是在拯救自己的灵魂罢了。此时的玛丝洛娃也只是他拯救自己灵魂的“工具”。

称呼语言能够直观地体现一个人的心理,小说选文中聂赫留朵夫对玛丝洛娃的称呼经历了什么样的变化过程?反映了聂赫留朵夫的什么心理?

答案 (1)第一次对话时,聂赫留朵夫不知道用“您”还是“你”,随即决定用“您”——因为他们之间没有了以往的亲切、熟悉感;更重要的是,他是带着“严肃、庄重和爱怜的心情”来请求玛丝洛娃的饶恕的,所以用“您”。

研读文本

(2)当玛丝洛娃突然向他要钱时,他意识到“这个女人已经丧失生命了”,但他直呼玛丝洛娃的小名“卡秋莎”,而且改称“你”——因为玛丝洛娃不让他闯进自己的内心世界,反而让他“产生一种特殊的新的力量”,让他不再嫌恶她,也不只是怜悯、同情她的处境,而是决定在精神上唤醒她,“恢复她的本性”。

(3)当他把想赎罪的话说完了,玛丝洛娃表现出极度的冷漠和“粗野可怕、拒人于千里之外的神色”,而且准备回牢房时,他又改称“您”——因为玛丝洛娃的冷漠让他意识到她对自己的距离感,让他决定还是用这种庄重的敬称;他想要用这种态度表达请求饶恕和救赎玛丝洛娃的决心。

研读文本

本文采用的是什么视角?这种视角有何特点和好处?

三、赏析表达,品味语言

答案 (1)采用的是第三人称叙述,即全知视角。

(2)特点:①视角转变自然灵活。如:课文开头主要人物出场,先写了聂赫留朵夫视角下的玛丝洛娃,他熟悉的“温顺表情”就是曾经的回忆在她身上的投射;继而写玛丝洛娃眼中的聂赫留朵夫,“有钱人”既体现了玛丝洛娃的关注点,又借玛丝洛娃的观察不露痕迹地交代了聂赫留朵夫的衣着特点。自由切换的叙述视角使叙事真实而富于变化。

拓展探究

②视角广阔,深入心灵。小说节选部分多次以叙述的方式展现主人公的内心世界,如第44段,插叙了玛丝洛娃初见聂赫留朵夫时的感受以及后来的生活际遇;第67段则叙述了聂赫留朵夫思想的变化及其原因,以居高临下的广阔视角准确真实地刻画了人物的内心世界。

好处:使用第三人称叙述故事,在讲述故事时,能够看到或感受到任何东西,视点可以任意转移,超越时空,可以深入每一个人物的心灵,洞悉他们的思想、情感、愿望等。

拓展探究

本文主要采用的是心理描写,试结合课文分析其特点。

答案 (1)直接心理描写。如用大段心理描写文字从头至终地展现聂赫留朵夫的心理变化过程。

(2)间接心理描写。①以人物个性化的动作、表情描写表现人物的心理状态。如:玛丝洛娃与聂赫留朵夫会面时,“得花很多钱”“别舍不得花钱”“给些钱”,她在交谈中多次提到钱,表现了她对聂赫留朵夫请求原谅的冷漠态度,反映了她把聂赫留朵夫看成是“可以利用”的人的心理。后来的交谈亦是如此,她“没有听他说话”,只关注他那只拿钱的手。她“伸”手,“抓”住钞票,“塞”在腰带里,这一连串的动作表现了她对金钱的渴求以及精神的麻木、堕落。

拓展探究

②以细节的呼应、变化展现人物内心世界、思想的变化。如:二人初见时,聂赫留朵夫曾在“您”与“你”的选择上纠结。在目睹了曾经单纯美好的玛丝洛娃生活境况悲惨、精神世界崩塌后,忽然对玛丝洛娃改称“你”。人称的变化前后呼应,展现的是聂赫留朵夫从意识到罪恶萌发赎罪的念头,到深刻地认识自己的罪行对人的毁灭,最终因悲悯与愧悔坚定赎罪的信念的过程。

拓展探究

小说善于通过语言、神态、动作、心理、细节等方面的精妙描写来刻画人物,展示人物及其丰富的内心世界。请对下列语句进行赏析。

(1)“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。他一想到这里,眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住感情,免得哭出声来。

答案 借助心理、神态、动作、细节等描写手法,生动地表现出聂赫留朵夫面对玛丝洛娃如今的悲惨境遇,其内心的深深愧疚与负罪感。

拓展探究

(2)她步履轻盈地走到聂赫留朵夫跟前站住,皱着眉头看了他一眼。乌黑的鬈发也像前天那样一圈圈飘在额上;苍白而微肿的脸有点儿病态,但很可爱,而且十分镇定;她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的眼皮下显得特别有神。

答案 从这幅玛丝洛娃的肖像看,那“特别有神”的眼睛,依然保存着昔日玛丝洛娃的纯真;而那“苍白而微肿的脸”,以及那“一圈圈飘在额上”的鬈发,便显出她长期受侮辱迫害和堕落过的痕迹;还有那双乌黑发亮而带点斜睨的眼睛,则隐含着她对社会的不满和蔑视。这样写,既符合她过去的经历,又表现了她现时的身份;不但使读者如见其人,而且还可以通过她的外表,窥见她的灵魂。

拓展探究

(3)她忽然瞟了他一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。

答案 此句主要运用了神态描写。“嫌恶”应该是玛丝洛娃的真情流露,正是眼前这个男人,对她始乱终弃,给自己带来了深重的痛苦和灾难。“妖媚又可怜地微微一笑”则是她故意而为之,装出一副妖媚可怜相,其目的是“利用他弄到些好处”。

拓展探究

(4)她没有听他说话,却一会儿瞧瞧他那只手,一会儿瞧瞧副典狱长。等副典狱长一转身,她连忙把手伸过去,抓住钞票,把它塞在腰带里。

答案 这一段运用了精彩的细节描写。她“一会儿瞧瞧他那只手,一会儿瞧瞧副典狱长”,两个“瞧瞧”活画出玛丝洛娃像敏锐的赌徒般在捕捉一击制胜的战机,而为的就是那区区十个卢布;而“伸”“抓”“塞”一连串的动作是那样的熟练、迅捷,像极了一个久经沙场的老手,类似的情状在她身上肯定发生了很多次。这身上哪里还有她原来那种纯真、朴素的影子,一个狡诈、贪婪、世俗的妇女形象跃然纸上。

拓展探究

请简要概述本文的写作特点

细节描写

讽刺手法

心理描写

写作特色

拓展探究

批判现实主义特指19世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法。批判现实主义文学是在继承以往文学中的现实主义传统的基础上形成的。最早作出“现实主义是批判”论断的是法国作家蒲鲁东,正式提出“批判现实主义”并给它下定义的是高尔基。批判现实主义突出的特点是比较广阔和真实地展示了社会生活的各个方面,对现实矛盾的揭示十分深刻。批判现实主义的代表作家有司汤达、巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰等。

批判现实主义

拓展探究

部编版高中语文选择性必修上册-第三单元

第09课 《复活》(节选)

结 束

部编版高中语文选择性必修上册-第三单元

第09课 《复活》(节选)

小说考什么?

人物、情节、环境、主题、手法

三要素

(服务于主题)

考点一:人物

人物

塑造人物的方法

塑造人物的作用

直接刻画→通过外貌、心理、动作、语言、细节描写表现人物特征

间接刻画→通过环境描写或他人言行表现人物特征

表现某种价值观或行为品质

通过人物命运发展反映某种社会现状

表达某种主张或寄托某种感情

答题思路:通过对人物的××( )描写,刻画了一个××的人物形象,表现了其××的性格特征,揭示了××( )的主题

理解小说中作者对人生、人性的思考;理解小说

标题“复活”的意

蕴。

分析并学习小说中的细节描写以及对人物语言、动作、心理的精妙刻画。

鉴赏聂赫留朵夫、玛丝洛娃的人物形象。

体会作者在人物身上寄寓的人性理想。

素养目标

目 录

拓展探究

研读文本

初读文本

课前预习

课堂导入

目录

在世界文学史上有两位文学家因为文学成就巨大,而被中国的读者尊称为“翁”:一位是莎翁——英国的剧作家莎士比亚,另一位是谁呢?

19世纪俄国的批判现实主义作家,世界文坛巨匠——列夫·托尔斯泰。

列宁称他是“俄国革命的镜子”,是具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。鲁迅称他是十九世纪俄国的巨人。陀思妥耶夫斯基称他是空前绝后的艺术大师。马克·吐温称他观察着世态的变化,但讲述的却是人间的真理 。

这节课,我们一起走进他的长篇小说《复活》。

课堂导入

托翁

列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰(1828—1910),19世纪中期俄国批判现实主义作家、思想家、哲学家。

托尔斯泰出身于贵族家庭,1840年入喀山大学,1847年退学回故乡,在自己领地上作改革农奴制的尝试。1851—1854年在高加索军队中服役并开始写作。1854—1855年参加克里米亚战争。1855年11月到彼得堡进入文学界。1857年托尔斯泰出国,看到资本主义社会的重重矛盾,但找不到消灭社会罪恶的途径,只好呼吁人们按照“永恒的宗教真理”生活。

托尔斯泰晚年力求过简朴的平民生活,1910年10月从家中出走,11月病逝于一个小站,享年82岁。

课前预习

自传体小说三部曲

《童年》、《少年》《青年》

1863~1869

《忏悔录》

《安娜·卡列尼娜》

《黑暗的势力》《教育的果实》《魔鬼》《伊凡·伊里奇之死》…

《复活》

1852、1854

《战争与和平》

70年代末

列夫·托尔斯泰の书写人生

1873~1877

1889~1899

80年代

课前预习

19世纪70年代末到80年代初,俄国的资本主义迅猛发展,农村遭到巨大的破坏,广大劳动人民的生活日趋赤贫。当时俄土战争的重负,连年饥馑给人民带来更为深重的灾难。这时托尔斯泰越发地关心人民的困苦。他积极参加当时的救灾工作,目睹了农民和城市贫民的可怕处境,在他多年探索、思考的基础上终于看清了沙皇专制制度的反动本质。托尔斯泰参加了1891至1892年的赈灾工作,体会到农民与地主之间有一条巨大的鸿沟,农民贫困的根源是地主土地私有制。

课前预习

时代背景

课前预习

个人背景

《复活》是托尔斯泰的晚期代表作。托尔斯泰在相继完成了巨著《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》之后,进入晚年的他世界观发生了根本转变,他的艺术批判力量达到了高峰,达到了“撕毁一切假面具”的“清醒现实主义”。他抛弃了上层地主贵族阶层的传统观点,重新审视了各种社会现象,通过男女主人公的遭遇淋漓尽致地描绘出一幅幅俄国社会的真实图景。这无疑是他艺术探索的结果,同时更是他精神探索的结果。以广大农民的眼光观察俄国现实生活,代表农民阶级发表意见,这是他晚期创作巨大批判力量的主要源泉。

托尔斯泰主义是俄国著名文学家列夫·托尔斯泰的重要思想的结晶,一方面,它体现为对现实的无情批判;另一方面,它宣扬了赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”等观点,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”思想,因此人们称之为“托尔斯泰主义”。

课前预习

托尔斯泰主义

内容提要

卡秋莎·玛丝洛娃原是一个农奴的私生女,她天真、善良,真诚地爱上了聂赫留朵夫。但这个腐化堕落的贵族少爷却诱奸了她,把她抛弃,使她陷入种种悲惨遭遇,最后沦为妓女。妓女生活使她的身心受到严重摧残,她再也不相信什么善了,于是她拼命吸烟、喝酒,麻醉自己。一次,她被诬告谋财害命,关进监狱,并被昏庸的法官判处四年苦役,流放西伯利亚。

在审判玛丝洛娃时,正巧聂赫留朵夫做陪审员。当他认出她时,良心受到谴责,想通过拯救她以赎前罪,他四处奔走为她减刑。当所有的努力都无效时,玛丝洛娃被押送去西伯利亚,聂赫留朵夫与她同行。

课前预习

内容提要

途中,传来了皇帝恩准玛丝洛娃减刑的通知,苦役改为流放。玛丝洛娃在聂赫留朵夫的真诚忏悔和关怀下,消除前怨,逐步恢复过去的爱情,重新唤起埋藏在内心深处的美德,自动戒了烟酒。聂赫留朵夫准备和她结婚。为了不损害聂赫留朵夫的名誉地位,玛丝洛娃拒绝了他的求婚,而与另一她心爱的犯人西蒙斯结合,从而走向“新生”。

聂赫留朵夫也放弃贵族生活,把土地分给农民,与上流社会断绝交往,虔诚信奉宗教,认为这是克服种种社会罪恶的做法。这两个主人公的经历,表现了他们在精神上和道德上的复活。

课前预习

1、始乱终弃

聂赫留朵夫去服兵役,因顺路经过姑母家,在姑母家住了四天。在一个复活节的晚上,他诱奸了玛丝洛娃。临别,他塞给玛丝洛娃一百卢布,便到部队去了。此后,聂赫留朵夫连封信也没捎给过她。她已怀孕了。

课前预习

经典故事

课前预习

2、车站绝望

经典故事

玛丝洛娃怀孕后,被涅赫留朵夫抛弃,但仍非常想见他,一次听说他会在晚上经过某火车站,就赶到那,在车窗外找到他所在那节车厢,这时火车开动了,玛丝洛娃边敲着窗子,边跟着火车跑,头巾吹掉了,她还是跑,火车无情地远去了,她倒在了地上,抱头痛哭。她当时想到了死,但想到孩子,于是慢慢地站了起.....从这天起,她不再相信人,认为一切都是欺骗。

3、人命案件

课前预习

经典故事

一个西伯利亚商人到妓院寻欢作乐。茶房和使女见商人有钱便起了谋财害命的念头。他们把一包药粉交给玛丝洛娃,要她放到商人茶杯里,骗她说是安眠药。当时,玛丝洛娃正被商人纠缠得厉害,想摆脱他,便照样做了。结果商人被药死了。案发生后,茶房和使女贿赂律师,把罪责全栽在玛丝洛娃身上。

课前预习

经典故事

4、法庭群丑

法庭要审判玛丝洛娃。法庭的庭长早就到法院了,他要在六点前去会他的情妇,急切希望案子快点审完。书记官故意提出要先审玛丝洛娃一案,因为他知道副检察官喝了一整晚的酒,案子的卷宗还没有看。这里岂是庄严神圣的法庭?这是由骗子、酒鬼、淫棍来主持的审判,多腐败、虚伪的统治。

参加审判玛丝洛娃的法庭人员众生相

一个法官跟妻子吵架,心情不佳,愁容满面,在整个审判过程一直担心回家后老婆不给饭吃。

另一个法官是“机会论者”,他玩弄数字来决定受审者的命运。

另一个法官老是迟到,他关心的是自己的疾病,他想,从门边走到他的座位那儿,如果走的步数能用三除尽,他患的胃黏膜炎就会好,这段距离走走26步就可走完,他赶紧加了一不步,凑成27步。

一个书记在法庭上偷着一篇秘密文章,完全没有注意审判案件。

尤其那个副检察官,他在妓院寻欢作乐一夜,匆忙赶到法庭连钮扣还没来得及扣上,以致开庭前还不知案情。副检察官以犯罪的遗传学来判定玛丝洛娃有罪。

课前预习

经典故事

5、终审判决

课前预习

经典故事

最后陪审员们对玛丝洛娃写定罪意见,他们认为玛丝洛娃没有抢劫、偷钱的意思,可是忘了加上“没有谋害性命的意思”,聂赫留朵夫也一时疏忽了。这样玛丝洛娃必须判罪了。本来,庭长不同意这意见,但他怕耽误和红头发姑娘的约会,便匆忙结案。宣判玛丝洛娃押赴西伯利亚服苦役四年。

课前预习

经典故事

6、请求宽恕

聂赫留朵夫见到了玛丝洛娃,要求她宽恕他,并把自己要和她结婚的决定告诉她。但玛丝洛娃不能饶恕他的过去。她气愤地说;“ 你去找你的公爵小姐们好了,我的价钱是一张十卢布的钞…我是犯人,你是公爵,这儿没你什么…你在这个世界里拿我玩乐还不算,又要用我来救你自己,好让你能上天堂!我讨厌你-你那眼镜,你那肮脏的胖脸!去,去!”聂赫留朵夫吃了闭门羹,但他想为了对得起良心,即使玛丝洛娃不愿和他结婚,他也要跟她一道去流放。

课前预习

经典故事

7、找回旧爱

由于聂赫留朵夫的诚心,玛丝洛娃又重新爱上了聂赫留朵夫,而且爱得那么深,不知不觉间她完全依照他希望她做的去做了:戒了烟酒,不再卖弄风情。但她又想到这种结合,对他是一种不幸。她不能接受所爱的人为她作出的牺牲。

课前预习

经典故事

8、爱的抉择

政治犯西蒙松是个腼腆、谦虚而又意志力极强的人,他爱上了玛丝洛娃。这时,玛丝洛娃必须在西蒙松和聂赫留朵夫之间作出选择。她感到:“聂赫留朵夫是出于慷慨,又由于过去发生的事情,才向她求婚。可是西蒙松却在她现在的境遇里爱她,只因为爱她而爱她。”于是,她接受了西蒙松的爱。

课前预习

经典故事

9、灵魂复活

最后,玛丝洛娃和西蒙松走了。聂赫留朵夫被留了下来。他在福音书里找到了五条生活准则:对上帝要虔诚、不起誓、要忍辱、爱敌人、勿反抗。他认为人们如果遵循这五条法则,并不断悔过自新,便可以“获得最大的幸福,地上的天国也会建立起来”。他开始过一种全新的精神生活。他的灵魂复活了。

学生活动

《复活》节选部分叙述了聂赫留朵夫到监狱探望玛丝洛娃,向她忏悔自己当年的罪恶,并请求宽恕的经过。请围绕“狱中探望”这一主要事件,结合课文内容填出右面结构导图中的空缺部分。

失望、动摇

理解、爱怜

痛苦、逃避

初读文本

概览全文

1.聂赫留朵夫是在什么情形下找到的玛丝洛娃?当聂赫留朵夫出现在面前时,玛丝洛娃是否马上认出他?

2.文章开头部分,对狱中其他人物对话情形的描写有什么作用

3.聂赫留朵夫是怎样向玛丝洛娃认罪的?他认罪是真心的吗?

4.聂赫留朵夫是在什么情况下表明要赎罪的?如何看待他的“赎罪”要求?

5.对于聂赫留朵夫的“赎罪”要求,玛丝洛娃是怎样的态度?

6.玛丝洛娃打算从聂赫留朵夫身上得到好处,是否意味着玛丝洛娃接受了他的认罪、赎罪,为什么?

7.从文中看,玛丝洛娃的堕落是否自愿?原因是什么?

8.聂赫留朵夫要用自己的行为对玛丝洛娃赎罪,这种想法是一以贯之的,还是有过动摇?

【思考1】分析情节

1.聂赫留朵夫是在什么情形下找到的玛丝洛娃?当聂赫留朵夫出现在面前时,玛丝洛娃是否马上认出他?

玛丝洛娃被赶出姑母家后,沦为妓女,无辜卷入一起谋财害命官司,在法庭上担任陪审员的聂赫留朵夫意外发现她。玛丝洛娃并没有马上认出自己往日的情人,但是她仍然高兴有人来看他,特别是衣着体面的人。

问题探究

【思考1】分析情节

2.文章开头部分,对狱中其他人物对话情形的描写有什么作用

①从对话内容来看,从一个侧面展现了当时俄国社会的混乱。

②为聂赫留朵夫和玛丝洛娃的第一次见面提供了背景。

③因为这一吵闹的场面使得玛丝洛娃听不清聂赫留朵夫的讲话内容,才有了下文两人近距离的谈话,推动了情节发展。

问题探究

【内容分析】聂赫留朵夫是怎样向玛丝洛娃认罪的?他认罪是真心的吗?

理解聂赫留朵夫的心理活动:

1、“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。

2、 他感到害臊,向四下里张望了一下。但他立刻想到,要是他觉得羞耻,那倒是好事,因为他是可耻的。

认罪是真心的:聂赫留朵夫发自内心认识到,正是自己导致玛丝洛娃的不幸,因而能亲自来到监狱,当面向玛丝洛娃认罪,并深感内疚、悔恨。能真心认罪,这标志着他良知的复苏,人性的复活!

——识迷途其未远,觉今是而昨非(屈原)

2. 1、 玛丝洛娃来到身边以后,他首先表态,“过去的事既无法挽回,那么现在我愿尽最大的努力去做。”

后来,当得知玛丝洛娃经历的种种不幸以后,毅然表示“不能丢下不管,哪怕到今天也要赎我的罪”, 毅然选择了负责任的态度。

——认罪,承认罪过只是口头上的,相对不太困难;赎罪,则是要付出财物来弥补罪过,需要行动上作出补偿,付出一定的代价。 面对自己给玛丝洛娃带来的不幸,聂赫留朵夫没有推卸责任,更没有逃避,而是要求赎罪,这标志着他”良心“的苏醒,这标志着他“道德“上的”复活”。

【内容分析】聂赫留朵夫是在什么情况下表明要赎罪的?如何看待他的“赎罪”要求?

拒绝。

1、岔开话题不理会。她不理他的话。(不信任)

2、提及过去不记得。“我什么都不记得,全都忘了。那事早完了。”“过去的事都过去了,全完了。”(努力忘记过去)

3、要求赎罪不答应。“没有什么罪可赎的。”(拒绝)

【内容分析】对于聂赫留朵夫的“赎罪”要求,玛丝洛娃是怎样的态度?

【内容分析3】玛丝洛娃打算从聂赫留朵夫身上得到好处,是否意味着玛丝洛娃接受了他的认罪、赎罪,为什么?

没有接受。在玛丝洛娃的眼里,现在的聂赫留朵夫只是一个玩弄女人的“老爷”,可以利用他弄些好处——花很多的钱请好律师上诉,给些钱。

过去的聂赫留朵夫:(迷人的青年)给她打开充满感情和理想的新奇天地,(她难以理解的残酷),使得她由此产生接二连三的屈辱和痛苦。她感到痛苦,她无法理解,努力从头脑里驱除,竭力用堕落生活来麻醉自己的灵魂。

——一朝被蛇咬,十年怕井绳,她不敢、也不会相信这些“老爷”,她与这些“老爷”之间只有交易,没有感情。

【思考1】分析情节

从文中看,玛丝洛娃的堕落是否自愿?原因是什么?

明确 她的堕落不是自愿的,而是被迫的。因为开始的时候,聂赫留朵夫给她打开了一个充满感情和理想的新奇天地,但是他后来的残酷给她带来了屈辱和苦难,她感到痛苦,竭力用堕落生活来麻醉自己的灵魂。

问题探究

【思考1】分析情节

聂赫留朵夫要用自己的行为对玛丝洛娃赎罪,这种想法是一以贯之的,还是有过动摇?

明确 有过动摇,从聂赫留朵夫见到玛丝洛娃,并通过交谈认识到自己的行为和对她造成的伤害而深深忏悔,决定用自己的行动赎罪。但是看到玛丝洛娃问自己要钱,觉得她已经不是以前的玛丝洛娃时,也进行过激烈的思想斗争,怕被她牵连,并想用金钱洗刷自己的罪责,但随之又坚定了自己的想法,坚定了赎罪的决心。

问题探究

小说是从哪些方面刻画聂赫留朵夫的

方法指导:通过对文中与人物相关的情节、对话、描写等概括。

概览人物

描写手法 原文例句 形象特点

外貌描写

语言描写

动作描写

细节描写

研读文本

“我想见见……”聂赫留朵夫不知道该用“您”还是“你”,但随即决定用“您”。他说话的声音并不比平时高。

“我想见见您……我……”

语言描写。

聂赫留朵夫在称呼上的斟酌和语言的不流畅表现了他思想上的矛盾。

概览人物

研读文本

文中聂赫留朵夫对玛丝洛娃的称呼有几次变化 这说明什么

细节描写

有三次变化。刚见面称“您”,后来称玛丝洛娃为“你”“卡秋莎”。

这说明聂赫留朵夫刚开始还不能与玛丝洛娃拉近内心的距离,只是把她当作一个他想帮助的人,后来,聂赫留朵夫逐渐地在情感上拉近了与玛丝洛娃的距离,已经把她当作一个熟悉的人看待。

问题探究

“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。他一想到这里,眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住情感,免得哭出来。

心理描写。

直接写聂赫留朵夫的心理,他认为玛丝洛娃的遭遇的根源在自己,自己应该赎罪。

动作、神态描写。

聂赫留朵夫的情绪很激动,说明他急于想得到玛丝洛娃的谅解,同意自己赎罪的想法。

概览人物

研读文本

他再也说不下去,就离开铁栅栏,竭力忍住翻腾的泪水,不让自己哭出声。

动作、神态描写。聂赫留朵夫“说不下去”。内心充满了伤悲,自己给对方造成的伤害如此之大,表现了他对自己的反省。

昨晚迷惑过聂赫留朵夫的魔鬼,此刻又在他心里说话,又竭力阻止他思考该怎样行动,却让他去考虑他的行动会有什么后果,怎样才能对他有利。

“这个女人已经无药可救了。”魔鬼说,“你只会把石头吊在自己脖子上,活活淹死,再也不能做什么对别人有益的事了。……就会向这边或者那边倾斜。他决定此刻把所有的话全向她说出来。

心理描写。一方面,一个利己的聂赫留朵夫和一个想要实现自我救赎的聂赫留朵夫之间展开了激战;另一方面聂赫留朵夫看到了玛丝洛娃已经完全变了个人,当年的纯洁美好不复存在,行为举止间流露出风尘女子的放荡,这一切让他质疑自己对她的拯救是否有意义。最终他还是坚定了自己要帮助玛丝洛娃的想法。

不过,说也奇怪,这种情况不仅没有使他疏远她,反而产生一种特殊的新的力量,使他去同她接近他……对她豪无所求,只希望她不要像现在这样,希望她能觉醒,能恢复她的本性。

心理描写。表明了聂赫留朵夫决心从精神上拯救玛丝洛娃,其实这也是他迈出自己精神复活的第一步。

“天哪!你帮助我,教教我该怎么办!”这一内心独白表现了聂赫留朵夫怎样的心理

心理描写

聂赫留朵夫内心充满矛盾。法庭上,他被玛丝洛娃的冤案震惊而醒悟,开始认识到自己犯的罪行,因此要帮助玛丝洛娃;但当他真正面对已经堕落了的变得丑陋的玛丝洛娃时还是有一丝犹豫的。此刻,他不知道该作出怎样的决定。

问题探究

【思考4】分析聂赫留朵夫形象。

1.在探望过程中,聂赫留朵夫的内心经历了怎样的变化过程?

明确 初见玛丝洛娃,他真诚忏悔、赎罪;当看到她索要钱而变得堕落时,他复活的心在犹豫、动摇;最后,他决定拯救她,希望她精神苏醒。

问题探究

【思考4】分析聂赫留朵夫形象。

概括聂赫留朵夫的主要形象特征。

一个宗教式的“忏悔贵族”形象。聂赫留朵夫是一个理想的贵族知识分子。

他青年时期单纯善良,追求真挚的爱情。但是贵族家庭使他堕落为自私自利者。他遇见了玛丝洛娃,随后又抛弃她。当他在法庭上再看到玛丝洛娃时,意识到自己是造成她堕落和不幸的罪魁祸首。在为玛丝洛娃伸冤上诉过程中,他的思想开始升华,幡然悔悟,,能认识到自己的罪恶,从地主阶级立场转到宗法制农民的立场,毅然打算赎罪——唤醒玛丝洛娃的精神!达到了人性的复活、道德的复活、精神的复活,完成了从“兽性的人”到“精神的人”的本质飞跃。

这个人物形象的意义在于,在他身上,体现了托尔斯泰宣扬的解决社会矛盾的思想——“托尔斯泰主义”,即悔罪赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”。

小说是从哪些方面刻画玛丝洛娃的

方法指导:通过对文中与人物相关的情节、对话、描写等概括。

概览人物

描写手法 原文例句 形象特点

外貌描写

语言描写

动作描写

细节描写

研读文本

小说对玛丝洛娃用笔最多的描写是什么,请找出来。

笑

A、她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。( 2)

B、把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。( 3)

C、她忽然瞟了她一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。( 43)

D、她又像刚才那样微微一笑。( 53)

E、她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。(65)

F、她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。(76)

研读文本

概览人物

如何理解玛丝洛娃的“笑”。

A、她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。( 2)

此时,玛丝洛娃还是以妓女的身份审视周围的人,看到眼前是个有钱人就露出习惯性的笑容

B、把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。( 3)

生动地表现了饱尝世态炎凉后的玛丝洛娃已经世俗化了,变得善于察言观色了。

概览人物

研读文本

C、她忽然瞟了她一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。( 43)

“嫌恶”应该是玛丝洛娃的真情流露,正是眼前这个男人,对她始乱终弃,给自己带来了深重的痛苦和灾难。“妖媚又可怜地微微一笑”则是她故意而为之,装出的一副妖媚可怜相,其目的是“利用他弄到些好处”。

D、她又像刚才那样微微一笑。( 53)

玛丝洛娃再次出现的“笑”,让人对其同情,同时更激发了聂赫留朵夫的罪恶感。

概览人物

研读文本

E、她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。(65)

突出了玛丝洛娃的真实状态,她根本不在意对方的想法,只是要尽可能地获得一些好处。

F、她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。(76)

玛丝洛娃不仅不以自己的妓女身份为耻,甚至引以为荣。在她看来,茫茫尘世无非是好色之徒聚居的渊薮,他们从四面八方窥伺她,不择手段——去占有她,她过去的生活和现在的生活全都证实这种观点是正确的。

概览人物

研读文本

文中写了玛丝洛娃的“笑”之外,还重点写了她的什么?

概览人物

研读文本

眼睛有何特点?

眼睛

斜睨

文中多次写到玛丝洛娃“斜睨”的眼睛,有何意图?

通过典型的神态描写,刻画了玛丝洛娃现在对人的冷漠与敌视,也暗示她生活的不幸。

问题探究

总结

这些笑可以分为两种:一种是对聂赫留朵夫的讨好献媚,一种是对他的鄙夷。通过玛丝洛娃的“笑”和眼神表情中可以看出,遭受了被抛弃、被侮辱、被损害的经历之后,心灵的痛苦,生活的磨难,已经使她已经完全丧失了少女时代的纯真,身上浓重地刻下了以往生活的印记,在行为上已经堕落成一个真正的妓女,但同时她又没有完全泯灭良知和混淆是非观念,爱恨情仇在她心里分得非常清楚,对聂赫留朵夫骨子里的鄙薄,这是她觉醒的前提条件。从精神上来说,原来那个纯洁的卡秋莎已经 “死亡”了。这“笑”有一种自甘堕落的沉沦。这些生动的神态描写,正体现了玛丝洛娃内心的丰富性。

研读文本

文中对玛丝洛娃的神态描写非常到位,请选择几处加以赏析。

神态描写 反映的内心

不过,她的笑容消失了,眉头痛苦地皱起来

她气愤地简单回答,转过眼睛不去看他

玛丝洛娃看到聂赫留朵夫激动的神气。(15) 玛丝洛娃眼睛不看他,叫道。她那涨红的脸突然变得阴沉了。(16)

研读文本

玛丝洛娃认出了眼前的人就是伤害她的聂赫留朵夫,这使她的内心非常痛苦

聂赫留朵夫提到两人的孩子,但孩子的夭折对玛丝洛娃来说是沉重的打击,此时,玛丝洛娃内心是痛苦的,是愤恨的

玛丝洛娃的表情表现了她认出对方后的心理,那段不愿意触及的记忆又出现在她的脑海中。

过了一分钟,玛丝洛娃从边门走出来。她步履轻盈地走到聂赫留朵夫跟前站住,皱着眉头看了他一眼。乌黑的鬈发也像前天那样一圈圈在额上;苍白而微肿的脸有点病态,但很可爱,而且十分镇定;她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的眼皮下显得特别有神。(27)

肖像描写。这是一个可爱的姑娘,眼睛“特别有神”,让人无法讨厌她,作者这样写激起了人们对她的同情。

“我想请求您……给些钱,要是您答应的话。不多……只要十个卢布就行。”她突然说。(54)

语言描写。玛丝洛娃不相信聂赫留朵夫的话,把他当作可利用的男人,妖媚地笑着向她要了十个卢布。

概览人物

研读文本

“何必提那些旧事。”她冷冷地说。(69)

语言、神态描写。表明聂赫留朵夫过去给她造成的伤害是巨大的,她不想再触及那段痛苦的回忆。

“真怪!”她又说了一遍,接着摇摇头,向铁栅栏那边走去。(78)

语言、动作描写。表明了玛丝洛娃对自己的关爱极度的怀疑,不信任,觉得聂赫留朵夫所说的话是骗人的。

概览人物

研读文本

“这个女人已经丧失生命了”。

语言描写

这是来自聂赫留朵夫内心的一声喟叹。面前的玛丝洛娃不再是自己曾经深爱的女孩儿----纯洁可爱的卡秋莎,而是一个堕落、卖弄风骚、见钱眼开的粗俗女子,她丧失的不是生理学上的生命,而是自己纯洁可爱的灵魂。

问题探究

她没有听他说话,却一会儿瞧瞧他那只手,一会儿瞧瞧副典狱长。等副典狱长一转身,她连忙把手伸过去,抓住钞票,把它塞在腰带里。

动作描写

两个“瞧瞧”活画出玛丝洛娃像敏锐的赌徒般在捕捉一击制胜的战机;而“伸”“抓”“塞”一连串的动作细节是那样的熟练、迅捷,像极了一个久经沙场的老手,类似的情状在她身上肯定发生了很多次。一个狡诈、贪婪、世俗的妇女形象跃然纸上。

问题探究

玛丝洛娃人物形象

玛丝洛娃原本是个善良、纯朴、天真无邪的少女,自从被聂赫留朵夫引诱和抛弃后,她沦落为妓女,有不幸被诬告为毒害他人的凶手,陷于冤狱之中。她已经丧失了生命,失去了灵魂,对决心赎罪,帮助她觉醒的聂赫留朵夫充满了怀疑与不信任,对人生、对生活、对社会充满的是厌恶。是俄国下层群众的典型代表。

概览人物

研读文本

小说通过玛丝洛娃的苦难遭遇和聂赫留朵夫的上诉经过,广泛而深刻地抨击了法庭、监狱、官僚机关的腐败、黑暗,揭露了封建统治阶级骄奢淫逸的生活和反动官吏的残暴昏庸、毫无人性,撕下了官办教会的伪善面纱,反映了农村的破产和农民的极端贫困,勾画了一幅已经走到崩溃边缘的农奴制俄国的社会图画。

明晰主旨

结合节选部分,谈谈“复活”的含义。

研读文本

“复活”就是灵魂拯救的成功,是灵魂的复活,是聂赫留朵夫灵魂自我拯救的“复活”。 (赎罪)

思考:那“玛丝洛娃”有“复活”的希望吗?

复活是玛丝洛娃灵魂在聂赫留朵夫道德光辉照耀下的被动“复活”。

①人性的复活。曾经聂赫留朵夫是一个沉迷声色的花花公子,每天的生活看似光鲜,实则内心充满空虚。直到他再次看到玛丝洛娃那一刻,那个因为他的欲望毁掉的女孩儿,他开始审视自己的经历,开始直面他的过去的错误。那一刻,他内心中自己善良的一面,在压迫中终于开始苏醒。

②道德的复活。聂赫留朵夫鼓起勇气,面对曾被自己深深伤害过的玛丝洛娃,他放下自己的贵族身段。向她忏悔自己曾经犯下的罪恶,祈求获得宽恕。这一刻,他曾经沦丧的道德感再次回归,这是他道德的复活。

③精神的复活。当聂赫留朵夫作为陪审员的身份在法庭上与被告的玛丝洛娃重逢时,相信他的内心是受到了极大震撼的,沉睡在心灵深处的精神的人开始觉醒。他开始认识到,正是因为自己的不负责任,才造成了玛丝洛娃一生的悲剧,开始认识到自己犯了罪。于是,聂赫留朵夫走上了自己的赎罪之路,同时也是在进行自我救赎,他的精神走向了复活。

第四部分

技巧点拨

学习心理描写的方法

【任务引导】心理描写:指对人物内心的思想情感活动进行描写。描写人物的思想活动,能反映人物的性格,展示人物的内心世界,心理描写要符合人物的性格。

【指导】

(1)独白法。内心独白是人物心灵中自我对话的过程,它能使人物酣畅淋漓地倾吐肺腑之言。

(2)细节法。即在文章中恰当地描写人物富有鲜明个性的动作,传神地揭示出人物的心理活动。

(3)烘托法。在文章中,运用恰当的环境描写来烘托人物心理,既能对刻画人物、反映主题起到很好的作用,又能增添文章的美感。

心理描写的方法

【迁移运用】

假如这次考试你考得不好,老师马上要宣布成绩,请用200字以内的语言描述你此时的心理活动,要求形象真切。

示例:天阴沉沉的,不时刮来阵阵冷风。风刮到我身上,我不由自主地打了个寒战。语文课开始了,老师要把批好的试卷发下来。教室里静悄悄的,只听见“沙沙”的发试卷的声音。我不停地在心里念叨:“天啊,保佑我吧!我再也不听录音机,不看电视,不打游戏机了。以后上课一定好好听讲,千万别让我不及格啊!……”我紧张得要命,不由得心里直打鼓,怕自己考砸了。试卷终于落到我的桌子上了。它反躺着,静默着……

有人认为聂赫留朵夫的赎罪是对玛丝洛娃真诚的忏悔,是灵魂的清洗、道德的完善;也有人认为他不过是利用救赎玛丝洛娃来寻求内心的安宁。你的观点是什么?请结合课文内容说明理由。

研读文本

答案 (观点一)我认为聂赫留朵夫的赎罪是真诚的忏悔,是灵魂的清洗、道德的完善。

聂赫留朵夫曾是贵族阶层中放浪不羁的一员,在那个腐朽的阶层,欺骗、伤害底层女性不过是他们纸醉金迷的生活中常见的现象。然而,当玛丝洛娃陌生又熟悉的苍白面容唤醒了他沉睡已久的良心,在巨大的羞惭之下,他意识到这个凄惨女子这些年遭遇的侮辱和迫害,都是他犯下的滔天罪行。这本身就是聂赫留朵夫道德的复苏、人性的觉醒,他甚至想要“在精神上唤醒她”,即使明知“极其困难”,他还是“不带丝毫私心”地“希望她不要像现在这样,希望她能觉醒,能恢复她的本性”。这种选择正是他毫不苟且地弃绝自己的阶层,对自己的灵魂进行清洗的表现,符合《复活》弘扬人性、颂扬道德的觉醒主题。

研读文本

(观点二)我认为聂赫留朵夫的赎罪只是在寻求内心的安宁。

聂赫留朵夫与玛丝洛娃在法庭上重逢,当年那个热情、单纯、美好的姑娘沦落如斯,她的巨大变化与悲惨遭遇令人心惊,而这一切聂赫留朵夫负有不可推卸的责任。在这样的事实面前,产生愧悔与良心的不安是人之常情,不能上升到道德完善的高度。同时,聂赫留朵夫对玛丝洛娃的救赎也并非全无私心的,他不止一次地想到自己,顾虑自身利益被损害。如在狱中初会面时,聂赫留朵夫没有顾及玛丝洛娃回忆往事的精神痛苦,只是急切地想要求得她的原谅。又如,在玛丝洛娃索要金钱时,他也曾担心她会无休止地勒索,因而产生动摇,“考虑他的行动会有什么后果,

研读文本

怎样才能对他有利”,想过给她钱后“同她分手,从此一刀两断”。在课文节选部分,聂赫留朵夫面对自己的罪过,只是在物质损失和内心安宁间做了选择,忽视他赎罪行为的真实动机而上升到灵魂清洗和道德完善的高度,缺乏足够的证据,过于牵强。

研读文本

【思考5】聂赫留朵夫面对法庭上巧遇的玛丝洛娃,他的心灵受到猛烈撞击,就来到监狱请求她的原谅。那么,你认为,聂赫留朵夫对玛丝洛娃有真正的爱情吗

明确 观点一:我认为存在真正的爱情,玛丝洛娃是他的初恋,对于这份纯洁的感情,多年后在法庭上相遇时,他依旧能感觉到。也恰恰是这份感情打开了他复活的大门,使他走上了救赎自己的道路。因为如果没有任何感情的话,他就根本不会有什么恻隐之心了。

观点二:我不认为他对玛丝洛娃还有爱情,他不过是在拯救自己的灵魂罢了。此时的玛丝洛娃也只是他拯救自己灵魂的“工具”。

称呼语言能够直观地体现一个人的心理,小说选文中聂赫留朵夫对玛丝洛娃的称呼经历了什么样的变化过程?反映了聂赫留朵夫的什么心理?

答案 (1)第一次对话时,聂赫留朵夫不知道用“您”还是“你”,随即决定用“您”——因为他们之间没有了以往的亲切、熟悉感;更重要的是,他是带着“严肃、庄重和爱怜的心情”来请求玛丝洛娃的饶恕的,所以用“您”。

研读文本

(2)当玛丝洛娃突然向他要钱时,他意识到“这个女人已经丧失生命了”,但他直呼玛丝洛娃的小名“卡秋莎”,而且改称“你”——因为玛丝洛娃不让他闯进自己的内心世界,反而让他“产生一种特殊的新的力量”,让他不再嫌恶她,也不只是怜悯、同情她的处境,而是决定在精神上唤醒她,“恢复她的本性”。

(3)当他把想赎罪的话说完了,玛丝洛娃表现出极度的冷漠和“粗野可怕、拒人于千里之外的神色”,而且准备回牢房时,他又改称“您”——因为玛丝洛娃的冷漠让他意识到她对自己的距离感,让他决定还是用这种庄重的敬称;他想要用这种态度表达请求饶恕和救赎玛丝洛娃的决心。

研读文本

本文采用的是什么视角?这种视角有何特点和好处?

三、赏析表达,品味语言

答案 (1)采用的是第三人称叙述,即全知视角。

(2)特点:①视角转变自然灵活。如:课文开头主要人物出场,先写了聂赫留朵夫视角下的玛丝洛娃,他熟悉的“温顺表情”就是曾经的回忆在她身上的投射;继而写玛丝洛娃眼中的聂赫留朵夫,“有钱人”既体现了玛丝洛娃的关注点,又借玛丝洛娃的观察不露痕迹地交代了聂赫留朵夫的衣着特点。自由切换的叙述视角使叙事真实而富于变化。

拓展探究

②视角广阔,深入心灵。小说节选部分多次以叙述的方式展现主人公的内心世界,如第44段,插叙了玛丝洛娃初见聂赫留朵夫时的感受以及后来的生活际遇;第67段则叙述了聂赫留朵夫思想的变化及其原因,以居高临下的广阔视角准确真实地刻画了人物的内心世界。

好处:使用第三人称叙述故事,在讲述故事时,能够看到或感受到任何东西,视点可以任意转移,超越时空,可以深入每一个人物的心灵,洞悉他们的思想、情感、愿望等。

拓展探究

本文主要采用的是心理描写,试结合课文分析其特点。

答案 (1)直接心理描写。如用大段心理描写文字从头至终地展现聂赫留朵夫的心理变化过程。

(2)间接心理描写。①以人物个性化的动作、表情描写表现人物的心理状态。如:玛丝洛娃与聂赫留朵夫会面时,“得花很多钱”“别舍不得花钱”“给些钱”,她在交谈中多次提到钱,表现了她对聂赫留朵夫请求原谅的冷漠态度,反映了她把聂赫留朵夫看成是“可以利用”的人的心理。后来的交谈亦是如此,她“没有听他说话”,只关注他那只拿钱的手。她“伸”手,“抓”住钞票,“塞”在腰带里,这一连串的动作表现了她对金钱的渴求以及精神的麻木、堕落。

拓展探究

②以细节的呼应、变化展现人物内心世界、思想的变化。如:二人初见时,聂赫留朵夫曾在“您”与“你”的选择上纠结。在目睹了曾经单纯美好的玛丝洛娃生活境况悲惨、精神世界崩塌后,忽然对玛丝洛娃改称“你”。人称的变化前后呼应,展现的是聂赫留朵夫从意识到罪恶萌发赎罪的念头,到深刻地认识自己的罪行对人的毁灭,最终因悲悯与愧悔坚定赎罪的信念的过程。

拓展探究

小说善于通过语言、神态、动作、心理、细节等方面的精妙描写来刻画人物,展示人物及其丰富的内心世界。请对下列语句进行赏析。

(1)“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。他一想到这里,眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住感情,免得哭出声来。

答案 借助心理、神态、动作、细节等描写手法,生动地表现出聂赫留朵夫面对玛丝洛娃如今的悲惨境遇,其内心的深深愧疚与负罪感。

拓展探究

(2)她步履轻盈地走到聂赫留朵夫跟前站住,皱着眉头看了他一眼。乌黑的鬈发也像前天那样一圈圈飘在额上;苍白而微肿的脸有点儿病态,但很可爱,而且十分镇定;她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的眼皮下显得特别有神。

答案 从这幅玛丝洛娃的肖像看,那“特别有神”的眼睛,依然保存着昔日玛丝洛娃的纯真;而那“苍白而微肿的脸”,以及那“一圈圈飘在额上”的鬈发,便显出她长期受侮辱迫害和堕落过的痕迹;还有那双乌黑发亮而带点斜睨的眼睛,则隐含着她对社会的不满和蔑视。这样写,既符合她过去的经历,又表现了她现时的身份;不但使读者如见其人,而且还可以通过她的外表,窥见她的灵魂。

拓展探究

(3)她忽然瞟了他一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。

答案 此句主要运用了神态描写。“嫌恶”应该是玛丝洛娃的真情流露,正是眼前这个男人,对她始乱终弃,给自己带来了深重的痛苦和灾难。“妖媚又可怜地微微一笑”则是她故意而为之,装出一副妖媚可怜相,其目的是“利用他弄到些好处”。

拓展探究

(4)她没有听他说话,却一会儿瞧瞧他那只手,一会儿瞧瞧副典狱长。等副典狱长一转身,她连忙把手伸过去,抓住钞票,把它塞在腰带里。

答案 这一段运用了精彩的细节描写。她“一会儿瞧瞧他那只手,一会儿瞧瞧副典狱长”,两个“瞧瞧”活画出玛丝洛娃像敏锐的赌徒般在捕捉一击制胜的战机,而为的就是那区区十个卢布;而“伸”“抓”“塞”一连串的动作是那样的熟练、迅捷,像极了一个久经沙场的老手,类似的情状在她身上肯定发生了很多次。这身上哪里还有她原来那种纯真、朴素的影子,一个狡诈、贪婪、世俗的妇女形象跃然纸上。

拓展探究

请简要概述本文的写作特点

细节描写

讽刺手法

心理描写

写作特色

拓展探究

批判现实主义特指19世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法。批判现实主义文学是在继承以往文学中的现实主义传统的基础上形成的。最早作出“现实主义是批判”论断的是法国作家蒲鲁东,正式提出“批判现实主义”并给它下定义的是高尔基。批判现实主义突出的特点是比较广阔和真实地展示了社会生活的各个方面,对现实矛盾的揭示十分深刻。批判现实主义的代表作家有司汤达、巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰等。

批判现实主义

拓展探究

部编版高中语文选择性必修上册-第三单元

第09课 《复活》(节选)

结 束