第七单元 燃料及其利用 期末复习提升卷 —2021-2022年九年级化学人教版上册(含解析)

文档属性

| 名称 | 第七单元 燃料及其利用 期末复习提升卷 —2021-2022年九年级化学人教版上册(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 224.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-11-26 15:19:25 | ||

图片预览

文档简介

第七单元 燃料及其利用 期末复习提升卷

一、单选题

1.为研究铁丝的粗、细对铁丝在氧气中燃烧的影响,下列实验能达到目的是

A.在同一瓶氧气中,先后进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

B.在两瓶不同浓度的氧气中,分别进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

C.在两瓶相同浓度的氧气中,分别进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

D.在两瓶不同浓度的氧气中,分别进行粗、细相同铁丝的燃烧实验

2.下列有关资源、能源和环境的叙述错误的是( )

A.稀有气体约占空气总体积的 0.94%,O3 既是主要的空气污染物又是温室气体

B.可利用的陆地淡水不足全球总储水量的 1%,农业改大水漫灌为滴灌可节水 70%以上

C.石油是不可再生能源,可以炼制成汽油、煤油、塑料等产品

D.用塑料代替钢和其他合金制造管道可以保护金属资源

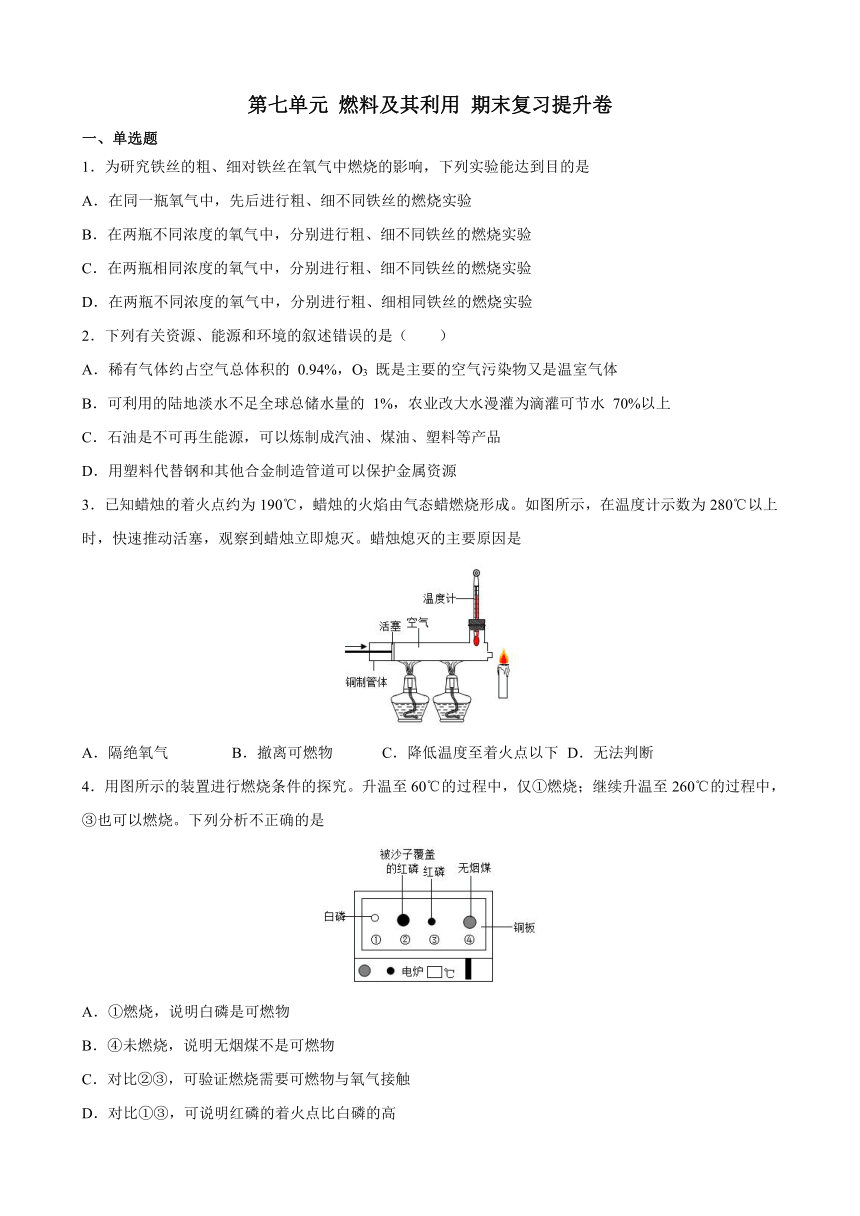

3.已知蜡烛的着火点约为190℃,蜡烛的火焰由气态蜡燃烧形成。如图所示,在温度计示数为280℃以上时,快速推动活塞,观察到蜡烛立即熄灭。蜡烛熄灭的主要原因是

A.隔绝氧气 B.撤离可燃物 C.降低温度至着火点以下 D.无法判断

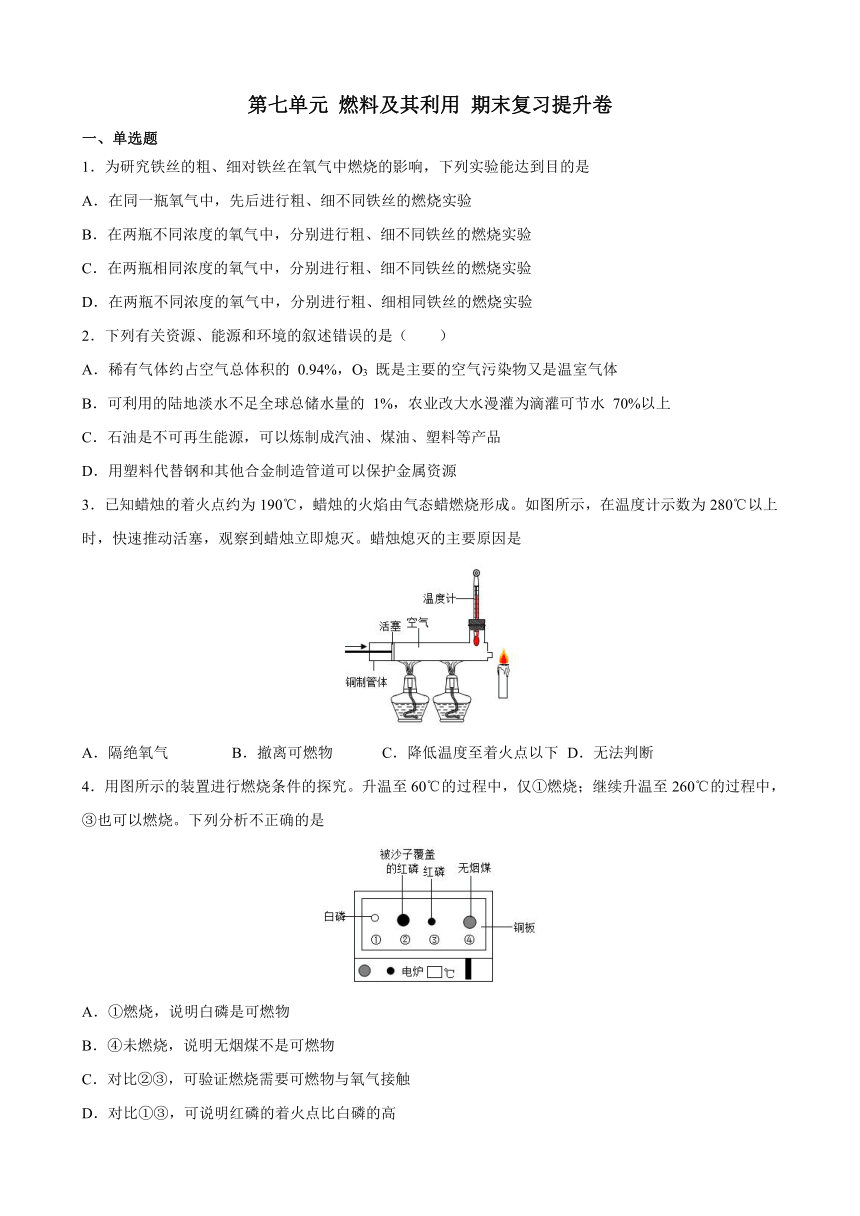

4.用图所示的装置进行燃烧条件的探究。升温至60℃的过程中,仅①燃烧;继续升温至260℃的过程中,③也可以燃烧。下列分析不正确的是

A.①燃烧,说明白磷是可燃物

B.④未燃烧,说明无烟煤不是可燃物

C.对比②③,可验证燃烧需要可燃物与氧气接触

D.对比①③,可说明红磷的着火点比白磷的高

5.逻辑推理是化学学习中常用的思维方法,下列推理正确的是

A.原子中质子总数与电子总数相等,则质子总数与电子总数相等的微粒一定是原子

B.催化剂能改变反应速率,则能改变反应速率的物质一定是该反应的催化剂

C.化学反应中伴随中能量的变化,则有能量改变的变化一定是化学变化

D.物质燃烧需要同时满足燃烧的三个条件,但灭火只需要破坏燃烧条件的任一个

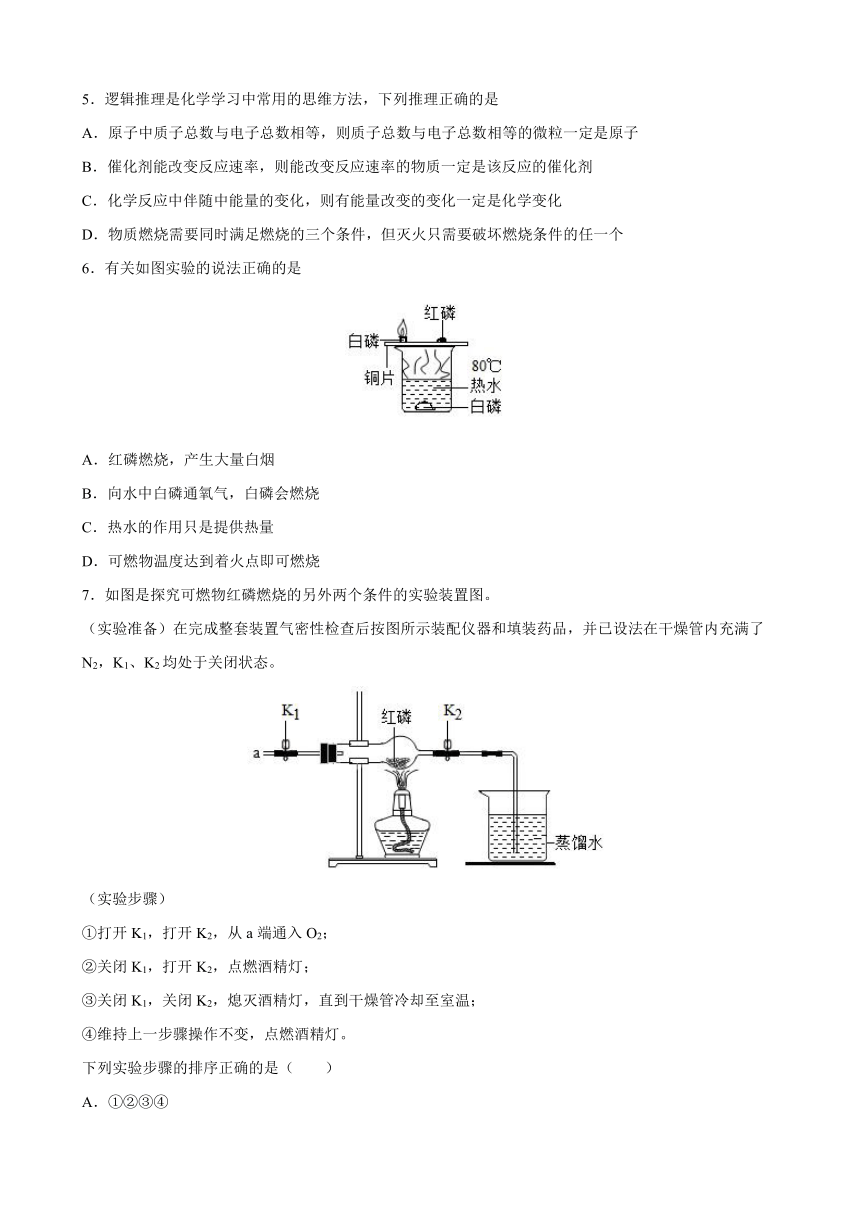

6.有关如图实验的说法正确的是

A.红磷燃烧,产生大量白烟

B.向水中白磷通氧气,白磷会燃烧

C.热水的作用只是提供热量

D.可燃物温度达到着火点即可燃烧

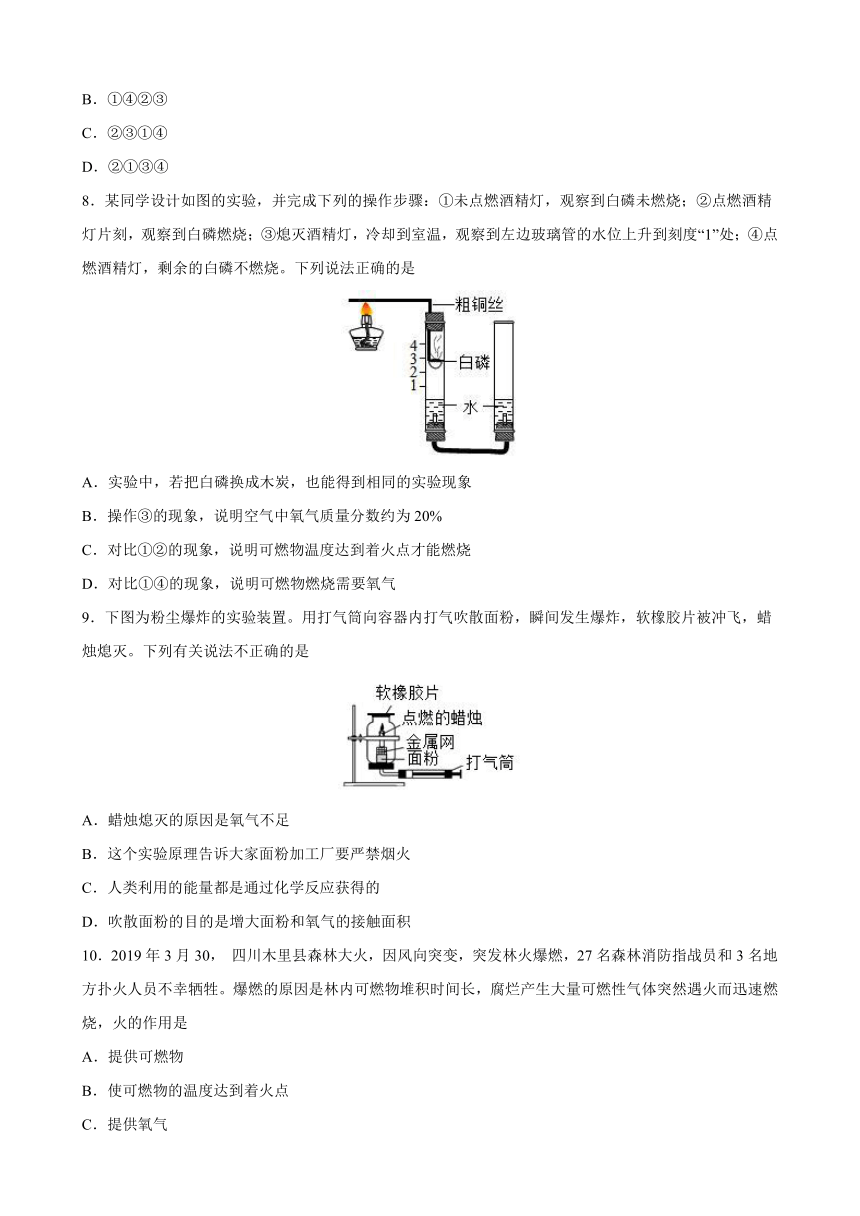

7.如图是探究可燃物红磷燃烧的另外两个条件的实验装置图。

(实验准备)在完成整套装置气密性检查后按图所示装配仪器和填装药品,并已设法在干燥管内充满了N2,K1、K2均处于关闭状态。

(实验步骤)

①打开K1,打开K2,从a端通入O2;

②关闭K1,打开K2,点燃酒精灯;

③关闭K1,关闭K2,熄灭酒精灯,直到干燥管冷却至室温;

④维持上一步骤操作不变,点燃酒精灯。

下列实验步骤的排序正确的是( )

A.①②③④

B.①④②③

C.②③①④

D.②①③④

8.某同学设计如图的实验,并完成下列的操作步骤:①未点燃酒精灯,观察到白磷未燃烧;②点燃酒精灯片刻,观察到白磷燃烧;③熄灭酒精灯,冷却到室温,观察到左边玻璃管的水位上升到刻度“1”处;④点燃酒精灯,剩余的白磷不燃烧。下列说法正确的是

A.实验中,若把白磷换成木炭,也能得到相同的实验现象

B.操作③的现象,说明空气中氧气质量分数约为20%

C.对比①②的现象,说明可燃物温度达到着火点才能燃烧

D.对比①④的现象,说明可燃物燃烧需要氧气

9.下图为粉尘爆炸的实验装置。用打气筒向容器内打气吹散面粉,瞬间发生爆炸,软橡胶片被冲飞,蜡烛熄灭。下列有关说法不正确的是

A.蜡烛熄灭的原因是氧气不足

B.这个实验原理告诉大家面粉加工厂要严禁烟火

C.人类利用的能量都是通过化学反应获得的

D.吹散面粉的目的是增大面粉和氧气的接触面积

10.2019年3月30, 四川木里县森林大火,因风向突变,突发林火爆燃,27名森林消防指战员和3名地方扑火人员不幸牺牲。爆燃的原因是林内可燃物堆积时间长,腐烂产生大量可燃性气体突然遇火而迅速燃烧,火的作用是

A.提供可燃物

B.使可燃物的温度达到着火点

C.提供氧气

D.降低可燃物的着火点

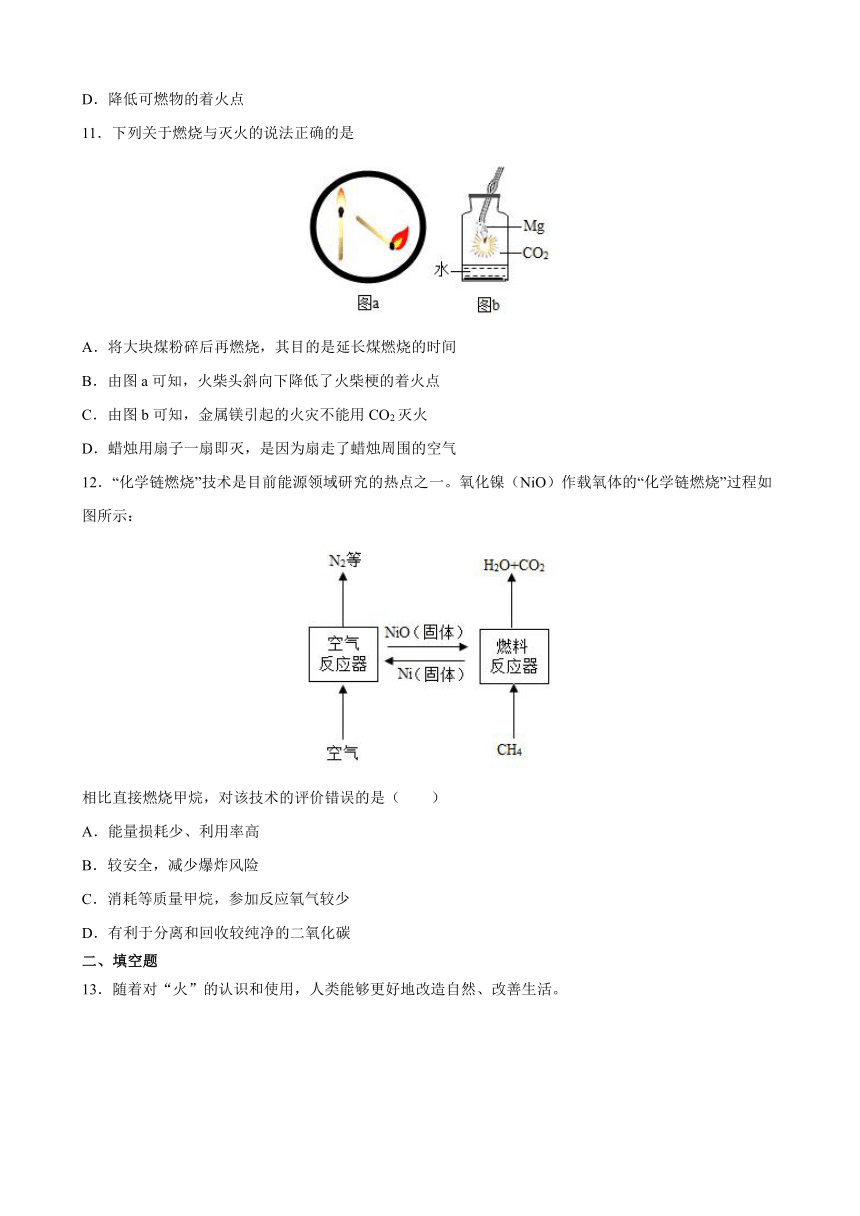

11.下列关于燃烧与灭火的说法正确的是

A.将大块煤粉碎后再燃烧,其目的是延长煤燃烧的时间

B.由图a可知,火柴头斜向下降低了火柴梗的着火点

C.由图b可知,金属镁引起的火灾不能用CO2灭火

D.蜡烛用扇子一扇即灭,是因为扇走了蜡烛周围的空气

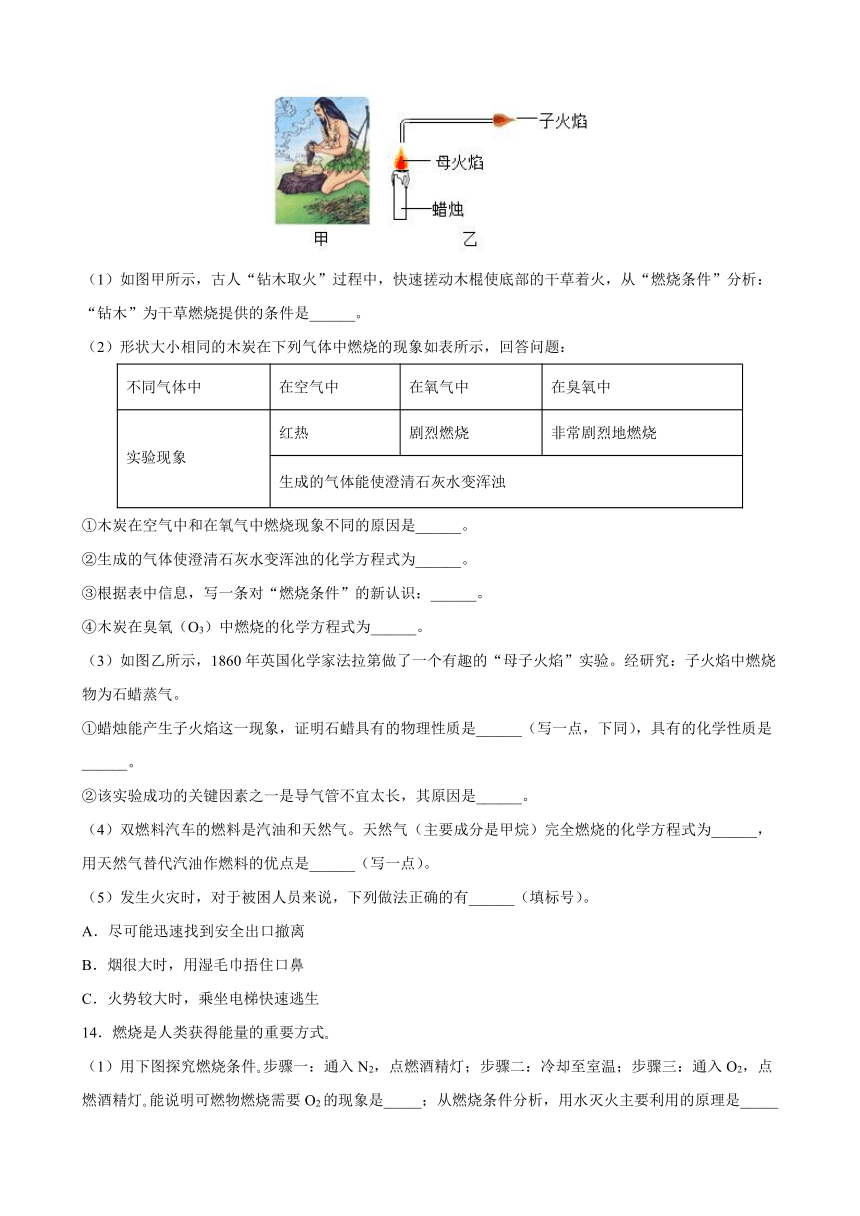

12.“化学链燃烧”技术是目前能源领域研究的热点之一。氧化镍(NiO)作载氧体的“化学链燃烧”过程如图所示:

相比直接燃烧甲烷,对该技术的评价错误的是( )

A.能量损耗少、利用率高

B.较安全,减少爆炸风险

C.消耗等质量甲烷,参加反应氧气较少

D.有利于分离和回收较纯净的二氧化碳

二、填空题

13.随着对“火”的认识和使用,人类能够更好地改造自然、改善生活。

(1)如图甲所示,古人“钻木取火”过程中,快速搓动木棍使底部的干草着火,从“燃烧条件”分析:“钻木”为干草燃烧提供的条件是______。

(2)形状大小相同的木炭在下列气体中燃烧的现象如表所示,回答问题:

不同气体中 在空气中 在氧气中 在臭氧中

实验现象 红热 剧烈燃烧 非常剧烈地燃烧

生成的气体能使澄清石灰水变浑浊

①木炭在空气中和在氧气中燃烧现象不同的原因是______。

②生成的气体使澄清石灰水变浑浊的化学方程式为______。

③根据表中信息,写一条对“燃烧条件”的新认识:______。

④木炭在臭氧(O3)中燃烧的化学方程式为______。

(3)如图乙所示,1860年英国化学家法拉第做了一个有趣的“母子火焰”实验。经研究:子火焰中燃烧物为石蜡蒸气。

①蜡烛能产生子火焰这一现象,证明石蜡具有的物理性质是______(写一点,下同),具有的化学性质是______。

②该实验成功的关键因素之一是导气管不宜太长,其原因是______。

(4)双燃料汽车的燃料是汽油和天然气。天然气(主要成分是甲烷)完全燃烧的化学方程式为______,用天然气替代汽油作燃料的优点是______(写一点)。

(5)发生火灾时,对于被困人员来说,下列做法正确的有______(填标号)。

A.尽可能迅速找到安全出口撤离

B.烟很大时,用湿毛巾捂住口鼻

C.火势较大时,乘坐电梯快速逃生

14.燃烧是人类获得能量的重要方式

(1)用下图探究燃烧条件 步骤一:通入N2,点燃酒精灯;步骤二:冷却至室温;步骤三:通入O2,点燃酒精灯 能说明可燃物燃烧需要O2的现象是_____;从燃烧条件分析,用水灭火主要利用的原理是_____

(2)相同条件下,n体积燃料完全燃烧放出的热量见下表

燃料(气态) CO H2 CH4

热量(KJ) 282.6 285.8 890.3

①从等体积燃料完全燃烧放出的热量分析,最适合家庭使用的燃料是_____;

②CO与其它燃料相比的主要缺点是_____

15.能源利用和环境保护是人类共同关注的问题。

(1)化石燃料主要包括煤、石油和_____。

(2)煤燃烧时排放出二氧化硫、二氧化氮等污染物,这些气体或气体在空气中发生反应后的生成物溶于雨水,会形成_____。为减少环境污染,我国已大力推广使用脱硫煤。

(3)为控制二氧化碳的排放量,科学家采取新技术,将二氧化碳和氢气在催化剂和加热条件下转化为重要的化工原料乙烯(C2H4)和水,反应的化学方程式为_____。

(4)在一定条件下,甲烷(CH4)和水反应(未配平)的微观示意图如图所示。

①W表示的物质的化学式是_____。

②该反应中两种生成物Z和W的分子个数比为_____。

(5)实验室可用锌和稀硫酸反应制取氢气。写出该反应的化学方程式_____。目前,氢气作为新能源在生活和生产中还未能广泛应用,其原因是_____。

16.合理运用燃烧与灭火的化学原理对保障生命财产安全非常重要。

(1)2013年12月广州建业大厦发生严重火灾。从燃烧条件分析,大厦内存放的大量鞋、纸箱等物品充当了________________。

(2)高层建筑物通常设计了灭火用的洒水系统。从灭火原理分析,洒水的作用主要是______________。

(3)分析下表中的数据,回答问题:

物质代号 L M N P

熔点/℃ -117 3550 44 -259

沸点/℃ 78 4827 257 -253

着火点/℃ 510 370 40 580

①有人认为“物质的熔、沸点越高,着火点越高”,该结论_______________(填“合理”或“不合理”)。

②已知酒精灯火焰的温度约为500℃。利用上图装置,验证达到可燃物着火点是燃烧的条件之一,上表中可用于完成该实验的两种可燃物是_________和________(填代号)。

17.燃烧是人类最早利用的化学反应之一。请回答:

(1)原始人使用木柴燃烧释放的____能烘烤食物,告别了茹毛饮血的野蛮时代。现在,人们仍然利用燃料燃烧蒸煮食物,家用液化气的主要成分之一——丙烯(C3H6),完全燃烧生成二氧化碳和水,反应的化学方程式为________________。

(2)按图进行铁丝在氧气中燃烧的实验,反应现象是_____________。该实验装置存在明显不足,改进措施是_________。对比铁丝在空气中不能燃烧、在氧气中剧烈燃烧的现象,分析室内起火时,如果打开门窗,火会烧得更旺的原因:____________________________。

(3)燃烧产生的高温可用于冶炼金属。木炭、一氧化碳均可用于冶炼金属,利用了它们的______性。

三、解答题

18.国家规定:从2011年5月1日起公共场所禁止吸烟.

(1)烟草燃烧产生的烟气中含有的 能与血液中的血红蛋白结合,使人体缺氧危害健康.

(2)从环境保护的角度,请写出禁烟的好处: .

(3)随意丢弃烟头可能会引发火灾,熄灭烟头可以采用很多种方法,其中踩灭烟头的灭火原理是 ;再写出一种利用其它灭火原理熄灭烟头的常用方法: .

19.如图是某火力发电厂处理废气的示意图,结合图完成:

(1)写出处理过程中分解反应方程式_________________。

(2)废气处理过程中,S元素的化学价______(选填“升高”“降低”或“不变”)。

(3)将进入烟囱的洁净气体通入足量澄清石灰水溶液,现象是______________,产生该现象的反应方程式为________________________。

20.实验室常用如图所示发生装置制备氢气。

(1)写出试管中反应的化学方程式_________________________________。

(2)仪器a 的名称是_________。实验室可用____________方法收集氢气。

(3)氢气作为新能源的优点是_______(写出1 点即可,下同)。目前氢能源的大量使用仍存在一定困难,你认为针对氢能源的研究方向是___________________________。

21.乙醇是一种清洁燃料,但在氧气不足燃烧,会生成一氧化碳。现有207g乙醇与一定量的氧气点燃后发生如下反应:

(1)据质量守恒定律可知:x=______________;

⑵计算该反应生成的一氧化碳的质量。___________

22.资料:白磷的着火点为40 ℃,红磷的着火点为240 ℃,五氧化二磷能污染空气,五氧化二磷易溶于水。

(1)在探究可燃物燃烧条件的课堂上,老师用甲图所示装置进行实验,实验时观察到的现象是:铜片上的红磷________,水中的白磷________,铜片上的白磷________。(均填“燃烧”或“不燃烧”)

(2)小明同学设计了乙、丙两个对比实验,完成了探究过程。得到以下实验事实:

①不通入空气时,冷水中的白磷不燃烧;②通入空气时,冷水中的白磷不燃烧;

③不通入空气时,热水中的白磷不燃烧;④通入空气时,热水中的白磷燃烧。

该实验中,能证明可燃物的温度必须达到着火点才能燃烧的事实是________ (填序号);能证明可燃物通常需要接触空气才能燃烧的实验事实是________ (填序号)。

(3) 结合老师与小明设计的实验,小强设计了实验装置丁。与老师设计的实验相比,小明与小强的实验都有一个明显的优点,这个优点是________。

参考答案

1.C

【解析】为探究铁丝的粗细程度对铁在氧气中燃烧的影响,利用控制变量法可以知道应该保证氧气的浓度相同的条件下采取一粗一细的铁丝来进行同时点燃,分析所给的选项可以知道选项C是正确的,故选:C。

2.C

【解析】A、空气中各成分的体积分数分别是:氮气大约占78%、氧气大约占21%、稀有气体大约占0.94%、二氧化碳大约占0.03%、水蒸气和其它气体和杂质大约占0.03%,O3既是主要的空气污染物又是温室气体,不符合题意;

B、可利用的陆地淡水不足全球总储水量的 1%,农业改大水漫灌为滴灌可节水70%以上,不符合题意;

C、石油是不可再生能源,可以将石油加热炼制成汽油、煤油、柴油等产品,但不能炼制成塑料,符合题意;

D、用塑料代替钢和其他合金制造管道可以保护金属资源,不符合题意。故选C。

3.B

【解析】蜡烛的着火点约为190℃,蜡烛的火焰由气态蜡燃烧形成。如图所示,在温度计示数为280℃以上时,快速推动活塞,使气态石蜡被赶走,所以观察到蜡烛立即熄灭,故蜡烛熄灭的主要原因是移走可燃物。

故选:B。

4.B

【解析】A.①燃烧,说明白磷是可燃物,故选项A说法正确;

B.④未燃烧,不能说明无烟煤不是可燃物,可能是因为温度没有达到煤的着火点,故选项B说法错误;

C.对比②③,继续升温至260℃的过程中,仅③燃烧,可验证燃烧需可燃物与氧气接触,故选项C说法正确;

D.对比①③,升温至60℃的过程中,仅①燃烧,可说明红磷的着火点比白磷的高,故选项D说法正确。

故选B。

5.D

【解析】A、原子中质子总数与电子总数相等,原子也可以构成分子,所以分子中质子总数与电子总数也相等,A不符合题意;

B、能改变化学反应速率,且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质叫催化剂,能改变反应速率的物质不一定是该反应的催化剂,还要符合本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的条件,B不符合题意;

C、化学反应中伴随中能量的变化,物理变化中也有能量的变化,比如物态之间的变化需要吸放热量,则有能量改变的变化不一定是化学变化 ,C不符合题意;

D、燃烧需要同时满足燃烧的三个条件:可燃物、与氧气接触、温度达到着火点,只要破坏其中一个条件均不能使物质燃烧起来,所以灭火只需要破坏燃烧条件的任一个,D符合题意;

故选D。

6.B

【分析】

燃烧的条件是物质是可燃物、温度达到可燃物着火点以上、有氧气参与。

【解析】A、由图片可知,红磷不燃烧,故A不正确;

B、水中白磷通入氧气满足燃烧条件,能燃烧,故B正确;

C、实验烧杯中的热水除了起到升高温度的作用,还起到隔绝氧气的作用,故C不正确;

D、物质燃烧的条件是物质是可燃物、温度达到可燃物着火点以上、有氧气参与,则可燃物温度达到着火点不一定燃烧,故D不正确。故选B。

7.C

【解析】探究可燃物红磷燃烧的另外两个条件,先探究燃烧需要氧气条件,关闭K1,打开K2,点燃酒精灯,红磷不燃烧,燃烧需要氧气;再探究温度达到着火点条件,关闭K1,关闭K2,熄灭酒精灯,直到干燥管冷却至室温,打开K1,打开K2,从a端通入O2,红磷不燃烧,温度达不到着火点不能燃烧;维持上一步骤操作不变,点燃酒精灯,红磷燃烧,燃烧必须要同时满足有氧气和温度达到着火点两个条件;

故正确的实验步骤的排序为②③①④;

故选:C。

8.C

【解析】A. 测定空气中氧气含量的实验,所选物质必须只与氧气反应,且不生成气体,木炭燃烧有气体生成,实验中,不能把白磷换成木炭,此选项错误;

B. 该实验中,消耗多少体积的氧气,进入多少体积的水,操作③的现象,说明空气中氧气的体积分数约为20%,此选项错误;

C. 对比①②的现象,说明可燃物温度达到着火点才能燃烧,此选项正确;

D. ②中白磷燃烧,④中白磷不燃烧是因为玻璃管中的氧气已经被过量的白磷耗尽,对比②④的现象,说明可燃物燃烧需要氧气,此选项错误。

故选C。

【点睛】

设计对比实验时要掌握其原理和区别,明确除探究要素不同之外、其它条件都应该是相同的,是正确解答本题的关键。

9.C

【解析】A.蜡烛熄灭是因为面粉爆炸消耗O2蜡烛燃烧所需的O2不足造成的,选项说法正确;

B.这个实验原理告诉大家面粉加工厂要严禁烟火,选项说法正确;

C.人类利用的能量不一定通过化学反应获得,如风能、太阳能等,选项说法错误;

D.吹散面粉的目的是增大面粉和氧气的接触面积,促进反应的进行,选项说法正确。

故选:C。

10.B

【解析】可燃性气体突然遇火而迅速燃烧,温度升高,当达到森林的可燃物的着火点时,可燃物就燃烧起来;这里火的作用是使可燃物的温度达到着火点。

故选:B。

【点睛】

燃烧的条件是:(1)物质具有可燃性。(2)可燃物与氧气接触。(3)温度达到可燃物的着火点。三个条件必须同时具备,缺一不可。

11.C

【解析】A. 将大块煤粉碎后再燃烧,其目的是增大与氧气的接触面积,故错误;

B、由图a可知,火柴头斜向下是为了是温度达到可燃物的着火点,可燃物的着火点不能降低,故错误;

C、金属镁可以与二氧化碳反应,故金属镁引起的火灾不能用CO2灭火,故正确;

D、蜡烛用扇子一扇即灭,是因为空气流动带走了温度,使温度降低至着火点以下,故错误;故选C。

12.C

【分析】

A.根据氧气的浓度变大,燃烧剧烈进行分析;

B.根据可燃性气体中混有一定空气有可能发生爆炸进行分析;

C.根据甲烷一定消耗的氧气一定进行分析;

D.根据降温冷却后水变成液体进行分析。

【解析】A.氧化镍作为载氧体,使氧气的浓度比空气中氧气的浓度大,甲烷燃烧迅速,能量损耗少、利用率高,故A正确;

B.氧气和没有和甲烷直接接触,没有形成混合气体不会发生爆炸,故B正确;

C.根据质量守恒定律可知,消耗等质量甲烷,生成的二氧化碳和水的质量不变,参加反应的氧气的质量也不变,故C错误;

D.反应生成的气体冷却后,水变成液体,剩下的气体主要是二氧化碳,故D正确。

故选C。

【点睛】

注意题干信息的理解应用,掌握基础是解题关键,难度适中。

13.

(1)使温度达到其着火点

(2) 氧气的浓度不同 CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O 燃烧不一定需要氧气或空气 3C+2O33CO2

(3) 沸点低 可燃性 导气管太长,石蜡蒸气冷凝,不能从导管末端导出

(4) CH4+2O2CO2+2H2O 污染小

(5)AB

【分析】

(1)

钻木取火的原理是克服摩擦力做功,使温度升高,当温度达到干草的着火点时,干草便会燃烧。故填:使温度达到其着火点;

(2)

①空气和氧气中氧气的浓度不同,所以木炭在其中燃烧的现象不同。

②能使澄清石灰水变浑浊的气体为CO2,反应的化学方程式为CO2+Ca(OH)2= CaCO3↓+H2O。

③木炭可在臭氧中剧烈燃烧,说明燃烧不一定需要氧气或空气。

④木炭在臭氧中燃烧生成CO2,化学方程式为3C+2O33CO2。故填:氧气的浓度不同;CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;燃烧不一定需要氧气或空气;3C+2O33CO2;

(3)

①子火焰中燃烧物为石蜡蒸气,说明石蜡的沸点较低,沸点是物理性质。并且石蜡具有可燃性,可燃性是化学性质。

②若导气管太长,石蜡蒸气在导气管中冷凝,则不能从导气管末端排出,也就不会产生子火焰。故填:沸点低;可燃性;导气管太长,石蜡蒸气冷凝,不能从导管末端导出。

(4)

甲烷燃烧生成CO2和H2O,化学方程式为:CH4+2O2CO2+2H2O,因只生成水和二氧化碳对空气污染小。故填:CH4+2O2CO2+2H2O;污染小。

(5)

发生火灾时应用湿毛巾捂住口鼻并迅速逃生,尽可能迅速找到安全出口撤离,但不能乘坐电梯,以免因电路故障被困。故选:AB。

14.步骤一中,b中红磷不燃烧;步骤三中,b中红磷燃烧 降低温度至可燃物的着火点以下 CH4(甲烷) CO有毒

【解析】(1)步骤一中b通N2,不燃烧;步骤二中b通O2,燃烧,说明可燃物燃烧需要氧气 根据灭火原理,使可燃物的燃烧火焰熄灭方法为①清除或隔离可燃物,②隔绝氧气或空气,③使温度降到可燃物的着火点以下;根据灭火原理可知,用水灭火主要利用的原理为使可燃物温度降到可燃物的着火点以下;

(2)①从等体积燃料完全燃烧放出的热量分析,等体积燃料甲烷燃烧放出的热量最多,最适合家庭使用的燃料是CH4;

②CO有毒,CO与其它燃料相比的主要缺点是有毒

15.天然气 酸雨 2CO2+6H2C2H4+4H2O CO 3∶1 Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑ 氢气的制取成本高和贮存困难

【解析】(1)化石燃料主要包括煤、石油和天然气;

(2)煤燃烧时排放出二氧化硫、二氧化氮等污染物,这些气体或气体在空气中发生反应生成酸类物质,生成物溶于雨水,使雨水呈较强的酸性,会形成酸雨;

(3)二氧化碳和氢气在催化剂和加热条件下转化为重要的化工原料乙烯(C2H4)和水,反应的化学方程式为2CO2+6H2C2H4+4H2O;

(4)图中可知一个甲烷(CH4)分子是由一个碳原子和四个氢原子构成的,一个水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成的,根据图示,一个Z分子是由两个氢原子构成的,一个W分子是由一个碳原子和一个氧原子构成的。①根据以上分析,W表示的物质是一氧化碳,其化学式是:CO。

②图中化学反应方程式是: CH4+H2O3H2+CO,Z是H2,W是CO,因此该反应中两种生成物Z和W的分子个数比为3∶1.

(5)锌和稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气。该反应的化学方程式是:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑。目前,氢气作为新能源在生活和生产中还未能广泛应用,其原因是:氢气的制取成本高和贮存困难。

16.(1)可燃物;(2)降低温度至可燃物着火点以下;(3)①不合理;②M;N

【解析】试题分析: (1)大厦内存放的大量鞋、纸箱等物品具有可燃性,充当可燃物;(2)水蒸发吸热,使环境温度降低,故洒水是降低温度至可燃物着火点以下;(3)①“物质的熔、沸点越高,着火点越高”,该结论 “不合理”,如表格中的L物质的着火点高于M和N,但是其熔沸点比M和N两物质低;②因为酒精灯火焰的温度约为500℃,所以可燃物的着火点应低于500℃,应为表格中的M和N。

考点: 物质燃烧的条件和灭火的原理;表格数据分析

17.热 剧烈燃烧,火星四射,放出热量,生成一种黑色固体 在集气瓶底加少量的水(或铺一层细沙) 打开门窗,为可燃物的燃烧提供了充足的氧气 还原

【解析】(1)原始人使用木柴燃烧释放的热能烘烤食物,告别了茹毛饮血的野蛮时代家用液化气的主要成分之一丙烯(C3H6),完全燃烧生成二氧化碳和水,反应的化学方程式为 ,故填:热;。

(2)铁丝在氧气中燃烧的实验,反应现象是剧烈燃烧,火星四射,放出热量,生成一种黑色固体。该实验装置存在明显不足平底没有放水或细沙,高温生成物容易使集气瓶炸裂,改进措施是在集气瓶底加少量的水(或铺一层细沙)。对比铁丝在空气中不能燃烧、在氧气中剧烈燃烧的现象,分析室内起火时,如果打开门窗,火会烧得更旺的原因: 打开门窗,为可燃物的燃烧提供了充足的氧气,故填:剧烈燃烧,火星四射,放出热量,生成一种黑色固体;在集气瓶底加少量的水(或铺一层细沙);打开门窗,为可燃物的燃烧提供了充足的氧气。

(3)木炭、一氧化碳均可用于冶炼金属,利用了它们的还原性,故填:还原。

18.(1)一氧化碳.

(2)减少空气污染.

(3)隔绝空气;将烟头插入少量的水中(或向烟头倒少量的水或将烟头掐断).

【解析】试题分析:(1)烟草燃烧产生的烟气中的一氧化碳能与血红蛋白结合,危害健康.

(2)烟草燃烧,会产生大量的有毒气体,所以禁烟可以减少空气污染.

(3)根据可燃物燃烧的条件可知,灭火的原理是:第一,燃烧物与其他可燃物隔离或清除可燃物;第二,使燃烧物隔离空气(或氧气);第三,使燃烧物的温度降至着火点以下.所以踩灭烟头的灭火原理是隔绝空气;将烟头插入少量的水中(或向烟头倒少量的水或将烟头掐断),也是熄灭烟头的常用方法.

考点:烟的危害性及防治;灭火的原理和方法.

点评:本题考查学生对灭火原理和方法的掌握,有利于知识在生活中的应用.

19.(1)CaCO3CaO+CO2↑

(2)升高

(3)澄清的石灰水变浑浊 CO2+Ca(OH)2═CaCO3↓+H2O

【解析】试题分析:

(1)碳酸钙高温分解生成氧化钙和二氧化碳,反应的化学方程式为CaCO3CaO+CO2↑。故填:CaCO3CaO+CO2↑。

(2)在化合物中正负化合价代数和为零,所以设二氧化硫中硫元素的化合价为x,则x+(﹣2)×2=0,则x=+4;设硫酸钙中硫元素的化合价为y,则(+2)+y+(﹣2)×4=0,则y=+6;所以S元素的化合价升高。

(3)经处理后,进入烟囱的洁净气体为二氧化碳,二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,反应的化学方程式为为:CO2+Ca(OH)2═CaCO3↓+H2O.现象为:澄清的石灰水变浑浊。故填:澄清的石灰水变浑浊;CO2+Ca(OH)2═CaCO3↓+H2O。

考点:酸雨的产生、危害及防治;有关元素化合价的计算;书写化学方程式、文字表达式、电离方程式

20. 铁架台 向下排空气法或排水法 燃烧产物是水,不污染空气(合理即可) 高效、经济的制取氢气的方法(合理即可)

【解析】(1)锌和稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气,该反应的化学方程式表示为:;

(2)仪器a是铁架台;

氢气的密度比空气小,难溶于水,故可用向下排空气法或排水法收集;

(3)氢气本身无毒,完全燃烧放出的热量约为同质量甲烷的两倍多,且燃烧后的产物只有水,不污染空气,所以氢气是理想的清洁、高能燃料;

目前最理想的制取氢气的方法是通过太阳能和催化剂使水分解,但是找不到合适的催化剂,同时氢气贮存和运输也存在困难,从而导致氢气不能大量使用,因此,针对这些问题,氢能源的研究方向是:高效、经济的制取氢气的方法;高效、价廉的贮氢材料等。

21.4 84g

【解析】(1)根据质量守恒定律,化学反应前后原子的种类不变,原子的数目不变,由可知:x=4。

(2)解:设该反应生成的一氧化碳的质量为x。

解得,x=84g。

答:该反应生成的一氧化碳的质量为84g。

22.不燃烧 不燃烧 燃烧 ②④ ③④ 能防止污染空气

【解析】(1)用图A所示装置进行实验,观察到的现象是铜片上的白磷燃烧产生白烟;铜片上的红磷和水中的白磷不燃烧;

(2)能证明可燃物必须达到一定温度(着火点)的变量是:温度,有冷水,有热水,有热水的必须能够燃烧,其它变量均相同,所以②④符合这一说法;能证明可燃物通常需要接触空气的变量是:是否接触空气,有空气燃烧的,有不通空气不燃烧的,其它各量均相同,所以③④正确;

(3)图乙是在水下完成的,生成的五氧化二磷不会对空气产生污染。

一、单选题

1.为研究铁丝的粗、细对铁丝在氧气中燃烧的影响,下列实验能达到目的是

A.在同一瓶氧气中,先后进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

B.在两瓶不同浓度的氧气中,分别进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

C.在两瓶相同浓度的氧气中,分别进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

D.在两瓶不同浓度的氧气中,分别进行粗、细相同铁丝的燃烧实验

2.下列有关资源、能源和环境的叙述错误的是( )

A.稀有气体约占空气总体积的 0.94%,O3 既是主要的空气污染物又是温室气体

B.可利用的陆地淡水不足全球总储水量的 1%,农业改大水漫灌为滴灌可节水 70%以上

C.石油是不可再生能源,可以炼制成汽油、煤油、塑料等产品

D.用塑料代替钢和其他合金制造管道可以保护金属资源

3.已知蜡烛的着火点约为190℃,蜡烛的火焰由气态蜡燃烧形成。如图所示,在温度计示数为280℃以上时,快速推动活塞,观察到蜡烛立即熄灭。蜡烛熄灭的主要原因是

A.隔绝氧气 B.撤离可燃物 C.降低温度至着火点以下 D.无法判断

4.用图所示的装置进行燃烧条件的探究。升温至60℃的过程中,仅①燃烧;继续升温至260℃的过程中,③也可以燃烧。下列分析不正确的是

A.①燃烧,说明白磷是可燃物

B.④未燃烧,说明无烟煤不是可燃物

C.对比②③,可验证燃烧需要可燃物与氧气接触

D.对比①③,可说明红磷的着火点比白磷的高

5.逻辑推理是化学学习中常用的思维方法,下列推理正确的是

A.原子中质子总数与电子总数相等,则质子总数与电子总数相等的微粒一定是原子

B.催化剂能改变反应速率,则能改变反应速率的物质一定是该反应的催化剂

C.化学反应中伴随中能量的变化,则有能量改变的变化一定是化学变化

D.物质燃烧需要同时满足燃烧的三个条件,但灭火只需要破坏燃烧条件的任一个

6.有关如图实验的说法正确的是

A.红磷燃烧,产生大量白烟

B.向水中白磷通氧气,白磷会燃烧

C.热水的作用只是提供热量

D.可燃物温度达到着火点即可燃烧

7.如图是探究可燃物红磷燃烧的另外两个条件的实验装置图。

(实验准备)在完成整套装置气密性检查后按图所示装配仪器和填装药品,并已设法在干燥管内充满了N2,K1、K2均处于关闭状态。

(实验步骤)

①打开K1,打开K2,从a端通入O2;

②关闭K1,打开K2,点燃酒精灯;

③关闭K1,关闭K2,熄灭酒精灯,直到干燥管冷却至室温;

④维持上一步骤操作不变,点燃酒精灯。

下列实验步骤的排序正确的是( )

A.①②③④

B.①④②③

C.②③①④

D.②①③④

8.某同学设计如图的实验,并完成下列的操作步骤:①未点燃酒精灯,观察到白磷未燃烧;②点燃酒精灯片刻,观察到白磷燃烧;③熄灭酒精灯,冷却到室温,观察到左边玻璃管的水位上升到刻度“1”处;④点燃酒精灯,剩余的白磷不燃烧。下列说法正确的是

A.实验中,若把白磷换成木炭,也能得到相同的实验现象

B.操作③的现象,说明空气中氧气质量分数约为20%

C.对比①②的现象,说明可燃物温度达到着火点才能燃烧

D.对比①④的现象,说明可燃物燃烧需要氧气

9.下图为粉尘爆炸的实验装置。用打气筒向容器内打气吹散面粉,瞬间发生爆炸,软橡胶片被冲飞,蜡烛熄灭。下列有关说法不正确的是

A.蜡烛熄灭的原因是氧气不足

B.这个实验原理告诉大家面粉加工厂要严禁烟火

C.人类利用的能量都是通过化学反应获得的

D.吹散面粉的目的是增大面粉和氧气的接触面积

10.2019年3月30, 四川木里县森林大火,因风向突变,突发林火爆燃,27名森林消防指战员和3名地方扑火人员不幸牺牲。爆燃的原因是林内可燃物堆积时间长,腐烂产生大量可燃性气体突然遇火而迅速燃烧,火的作用是

A.提供可燃物

B.使可燃物的温度达到着火点

C.提供氧气

D.降低可燃物的着火点

11.下列关于燃烧与灭火的说法正确的是

A.将大块煤粉碎后再燃烧,其目的是延长煤燃烧的时间

B.由图a可知,火柴头斜向下降低了火柴梗的着火点

C.由图b可知,金属镁引起的火灾不能用CO2灭火

D.蜡烛用扇子一扇即灭,是因为扇走了蜡烛周围的空气

12.“化学链燃烧”技术是目前能源领域研究的热点之一。氧化镍(NiO)作载氧体的“化学链燃烧”过程如图所示:

相比直接燃烧甲烷,对该技术的评价错误的是( )

A.能量损耗少、利用率高

B.较安全,减少爆炸风险

C.消耗等质量甲烷,参加反应氧气较少

D.有利于分离和回收较纯净的二氧化碳

二、填空题

13.随着对“火”的认识和使用,人类能够更好地改造自然、改善生活。

(1)如图甲所示,古人“钻木取火”过程中,快速搓动木棍使底部的干草着火,从“燃烧条件”分析:“钻木”为干草燃烧提供的条件是______。

(2)形状大小相同的木炭在下列气体中燃烧的现象如表所示,回答问题:

不同气体中 在空气中 在氧气中 在臭氧中

实验现象 红热 剧烈燃烧 非常剧烈地燃烧

生成的气体能使澄清石灰水变浑浊

①木炭在空气中和在氧气中燃烧现象不同的原因是______。

②生成的气体使澄清石灰水变浑浊的化学方程式为______。

③根据表中信息,写一条对“燃烧条件”的新认识:______。

④木炭在臭氧(O3)中燃烧的化学方程式为______。

(3)如图乙所示,1860年英国化学家法拉第做了一个有趣的“母子火焰”实验。经研究:子火焰中燃烧物为石蜡蒸气。

①蜡烛能产生子火焰这一现象,证明石蜡具有的物理性质是______(写一点,下同),具有的化学性质是______。

②该实验成功的关键因素之一是导气管不宜太长,其原因是______。

(4)双燃料汽车的燃料是汽油和天然气。天然气(主要成分是甲烷)完全燃烧的化学方程式为______,用天然气替代汽油作燃料的优点是______(写一点)。

(5)发生火灾时,对于被困人员来说,下列做法正确的有______(填标号)。

A.尽可能迅速找到安全出口撤离

B.烟很大时,用湿毛巾捂住口鼻

C.火势较大时,乘坐电梯快速逃生

14.燃烧是人类获得能量的重要方式

(1)用下图探究燃烧条件 步骤一:通入N2,点燃酒精灯;步骤二:冷却至室温;步骤三:通入O2,点燃酒精灯 能说明可燃物燃烧需要O2的现象是_____;从燃烧条件分析,用水灭火主要利用的原理是_____

(2)相同条件下,n体积燃料完全燃烧放出的热量见下表

燃料(气态) CO H2 CH4

热量(KJ) 282.6 285.8 890.3

①从等体积燃料完全燃烧放出的热量分析,最适合家庭使用的燃料是_____;

②CO与其它燃料相比的主要缺点是_____

15.能源利用和环境保护是人类共同关注的问题。

(1)化石燃料主要包括煤、石油和_____。

(2)煤燃烧时排放出二氧化硫、二氧化氮等污染物,这些气体或气体在空气中发生反应后的生成物溶于雨水,会形成_____。为减少环境污染,我国已大力推广使用脱硫煤。

(3)为控制二氧化碳的排放量,科学家采取新技术,将二氧化碳和氢气在催化剂和加热条件下转化为重要的化工原料乙烯(C2H4)和水,反应的化学方程式为_____。

(4)在一定条件下,甲烷(CH4)和水反应(未配平)的微观示意图如图所示。

①W表示的物质的化学式是_____。

②该反应中两种生成物Z和W的分子个数比为_____。

(5)实验室可用锌和稀硫酸反应制取氢气。写出该反应的化学方程式_____。目前,氢气作为新能源在生活和生产中还未能广泛应用,其原因是_____。

16.合理运用燃烧与灭火的化学原理对保障生命财产安全非常重要。

(1)2013年12月广州建业大厦发生严重火灾。从燃烧条件分析,大厦内存放的大量鞋、纸箱等物品充当了________________。

(2)高层建筑物通常设计了灭火用的洒水系统。从灭火原理分析,洒水的作用主要是______________。

(3)分析下表中的数据,回答问题:

物质代号 L M N P

熔点/℃ -117 3550 44 -259

沸点/℃ 78 4827 257 -253

着火点/℃ 510 370 40 580

①有人认为“物质的熔、沸点越高,着火点越高”,该结论_______________(填“合理”或“不合理”)。

②已知酒精灯火焰的温度约为500℃。利用上图装置,验证达到可燃物着火点是燃烧的条件之一,上表中可用于完成该实验的两种可燃物是_________和________(填代号)。

17.燃烧是人类最早利用的化学反应之一。请回答:

(1)原始人使用木柴燃烧释放的____能烘烤食物,告别了茹毛饮血的野蛮时代。现在,人们仍然利用燃料燃烧蒸煮食物,家用液化气的主要成分之一——丙烯(C3H6),完全燃烧生成二氧化碳和水,反应的化学方程式为________________。

(2)按图进行铁丝在氧气中燃烧的实验,反应现象是_____________。该实验装置存在明显不足,改进措施是_________。对比铁丝在空气中不能燃烧、在氧气中剧烈燃烧的现象,分析室内起火时,如果打开门窗,火会烧得更旺的原因:____________________________。

(3)燃烧产生的高温可用于冶炼金属。木炭、一氧化碳均可用于冶炼金属,利用了它们的______性。

三、解答题

18.国家规定:从2011年5月1日起公共场所禁止吸烟.

(1)烟草燃烧产生的烟气中含有的 能与血液中的血红蛋白结合,使人体缺氧危害健康.

(2)从环境保护的角度,请写出禁烟的好处: .

(3)随意丢弃烟头可能会引发火灾,熄灭烟头可以采用很多种方法,其中踩灭烟头的灭火原理是 ;再写出一种利用其它灭火原理熄灭烟头的常用方法: .

19.如图是某火力发电厂处理废气的示意图,结合图完成:

(1)写出处理过程中分解反应方程式_________________。

(2)废气处理过程中,S元素的化学价______(选填“升高”“降低”或“不变”)。

(3)将进入烟囱的洁净气体通入足量澄清石灰水溶液,现象是______________,产生该现象的反应方程式为________________________。

20.实验室常用如图所示发生装置制备氢气。

(1)写出试管中反应的化学方程式_________________________________。

(2)仪器a 的名称是_________。实验室可用____________方法收集氢气。

(3)氢气作为新能源的优点是_______(写出1 点即可,下同)。目前氢能源的大量使用仍存在一定困难,你认为针对氢能源的研究方向是___________________________。

21.乙醇是一种清洁燃料,但在氧气不足燃烧,会生成一氧化碳。现有207g乙醇与一定量的氧气点燃后发生如下反应:

(1)据质量守恒定律可知:x=______________;

⑵计算该反应生成的一氧化碳的质量。___________

22.资料:白磷的着火点为40 ℃,红磷的着火点为240 ℃,五氧化二磷能污染空气,五氧化二磷易溶于水。

(1)在探究可燃物燃烧条件的课堂上,老师用甲图所示装置进行实验,实验时观察到的现象是:铜片上的红磷________,水中的白磷________,铜片上的白磷________。(均填“燃烧”或“不燃烧”)

(2)小明同学设计了乙、丙两个对比实验,完成了探究过程。得到以下实验事实:

①不通入空气时,冷水中的白磷不燃烧;②通入空气时,冷水中的白磷不燃烧;

③不通入空气时,热水中的白磷不燃烧;④通入空气时,热水中的白磷燃烧。

该实验中,能证明可燃物的温度必须达到着火点才能燃烧的事实是________ (填序号);能证明可燃物通常需要接触空气才能燃烧的实验事实是________ (填序号)。

(3) 结合老师与小明设计的实验,小强设计了实验装置丁。与老师设计的实验相比,小明与小强的实验都有一个明显的优点,这个优点是________。

参考答案

1.C

【解析】为探究铁丝的粗细程度对铁在氧气中燃烧的影响,利用控制变量法可以知道应该保证氧气的浓度相同的条件下采取一粗一细的铁丝来进行同时点燃,分析所给的选项可以知道选项C是正确的,故选:C。

2.C

【解析】A、空气中各成分的体积分数分别是:氮气大约占78%、氧气大约占21%、稀有气体大约占0.94%、二氧化碳大约占0.03%、水蒸气和其它气体和杂质大约占0.03%,O3既是主要的空气污染物又是温室气体,不符合题意;

B、可利用的陆地淡水不足全球总储水量的 1%,农业改大水漫灌为滴灌可节水70%以上,不符合题意;

C、石油是不可再生能源,可以将石油加热炼制成汽油、煤油、柴油等产品,但不能炼制成塑料,符合题意;

D、用塑料代替钢和其他合金制造管道可以保护金属资源,不符合题意。故选C。

3.B

【解析】蜡烛的着火点约为190℃,蜡烛的火焰由气态蜡燃烧形成。如图所示,在温度计示数为280℃以上时,快速推动活塞,使气态石蜡被赶走,所以观察到蜡烛立即熄灭,故蜡烛熄灭的主要原因是移走可燃物。

故选:B。

4.B

【解析】A.①燃烧,说明白磷是可燃物,故选项A说法正确;

B.④未燃烧,不能说明无烟煤不是可燃物,可能是因为温度没有达到煤的着火点,故选项B说法错误;

C.对比②③,继续升温至260℃的过程中,仅③燃烧,可验证燃烧需可燃物与氧气接触,故选项C说法正确;

D.对比①③,升温至60℃的过程中,仅①燃烧,可说明红磷的着火点比白磷的高,故选项D说法正确。

故选B。

5.D

【解析】A、原子中质子总数与电子总数相等,原子也可以构成分子,所以分子中质子总数与电子总数也相等,A不符合题意;

B、能改变化学反应速率,且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质叫催化剂,能改变反应速率的物质不一定是该反应的催化剂,还要符合本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的条件,B不符合题意;

C、化学反应中伴随中能量的变化,物理变化中也有能量的变化,比如物态之间的变化需要吸放热量,则有能量改变的变化不一定是化学变化 ,C不符合题意;

D、燃烧需要同时满足燃烧的三个条件:可燃物、与氧气接触、温度达到着火点,只要破坏其中一个条件均不能使物质燃烧起来,所以灭火只需要破坏燃烧条件的任一个,D符合题意;

故选D。

6.B

【分析】

燃烧的条件是物质是可燃物、温度达到可燃物着火点以上、有氧气参与。

【解析】A、由图片可知,红磷不燃烧,故A不正确;

B、水中白磷通入氧气满足燃烧条件,能燃烧,故B正确;

C、实验烧杯中的热水除了起到升高温度的作用,还起到隔绝氧气的作用,故C不正确;

D、物质燃烧的条件是物质是可燃物、温度达到可燃物着火点以上、有氧气参与,则可燃物温度达到着火点不一定燃烧,故D不正确。故选B。

7.C

【解析】探究可燃物红磷燃烧的另外两个条件,先探究燃烧需要氧气条件,关闭K1,打开K2,点燃酒精灯,红磷不燃烧,燃烧需要氧气;再探究温度达到着火点条件,关闭K1,关闭K2,熄灭酒精灯,直到干燥管冷却至室温,打开K1,打开K2,从a端通入O2,红磷不燃烧,温度达不到着火点不能燃烧;维持上一步骤操作不变,点燃酒精灯,红磷燃烧,燃烧必须要同时满足有氧气和温度达到着火点两个条件;

故正确的实验步骤的排序为②③①④;

故选:C。

8.C

【解析】A. 测定空气中氧气含量的实验,所选物质必须只与氧气反应,且不生成气体,木炭燃烧有气体生成,实验中,不能把白磷换成木炭,此选项错误;

B. 该实验中,消耗多少体积的氧气,进入多少体积的水,操作③的现象,说明空气中氧气的体积分数约为20%,此选项错误;

C. 对比①②的现象,说明可燃物温度达到着火点才能燃烧,此选项正确;

D. ②中白磷燃烧,④中白磷不燃烧是因为玻璃管中的氧气已经被过量的白磷耗尽,对比②④的现象,说明可燃物燃烧需要氧气,此选项错误。

故选C。

【点睛】

设计对比实验时要掌握其原理和区别,明确除探究要素不同之外、其它条件都应该是相同的,是正确解答本题的关键。

9.C

【解析】A.蜡烛熄灭是因为面粉爆炸消耗O2蜡烛燃烧所需的O2不足造成的,选项说法正确;

B.这个实验原理告诉大家面粉加工厂要严禁烟火,选项说法正确;

C.人类利用的能量不一定通过化学反应获得,如风能、太阳能等,选项说法错误;

D.吹散面粉的目的是增大面粉和氧气的接触面积,促进反应的进行,选项说法正确。

故选:C。

10.B

【解析】可燃性气体突然遇火而迅速燃烧,温度升高,当达到森林的可燃物的着火点时,可燃物就燃烧起来;这里火的作用是使可燃物的温度达到着火点。

故选:B。

【点睛】

燃烧的条件是:(1)物质具有可燃性。(2)可燃物与氧气接触。(3)温度达到可燃物的着火点。三个条件必须同时具备,缺一不可。

11.C

【解析】A. 将大块煤粉碎后再燃烧,其目的是增大与氧气的接触面积,故错误;

B、由图a可知,火柴头斜向下是为了是温度达到可燃物的着火点,可燃物的着火点不能降低,故错误;

C、金属镁可以与二氧化碳反应,故金属镁引起的火灾不能用CO2灭火,故正确;

D、蜡烛用扇子一扇即灭,是因为空气流动带走了温度,使温度降低至着火点以下,故错误;故选C。

12.C

【分析】

A.根据氧气的浓度变大,燃烧剧烈进行分析;

B.根据可燃性气体中混有一定空气有可能发生爆炸进行分析;

C.根据甲烷一定消耗的氧气一定进行分析;

D.根据降温冷却后水变成液体进行分析。

【解析】A.氧化镍作为载氧体,使氧气的浓度比空气中氧气的浓度大,甲烷燃烧迅速,能量损耗少、利用率高,故A正确;

B.氧气和没有和甲烷直接接触,没有形成混合气体不会发生爆炸,故B正确;

C.根据质量守恒定律可知,消耗等质量甲烷,生成的二氧化碳和水的质量不变,参加反应的氧气的质量也不变,故C错误;

D.反应生成的气体冷却后,水变成液体,剩下的气体主要是二氧化碳,故D正确。

故选C。

【点睛】

注意题干信息的理解应用,掌握基础是解题关键,难度适中。

13.

(1)使温度达到其着火点

(2) 氧气的浓度不同 CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O 燃烧不一定需要氧气或空气 3C+2O33CO2

(3) 沸点低 可燃性 导气管太长,石蜡蒸气冷凝,不能从导管末端导出

(4) CH4+2O2CO2+2H2O 污染小

(5)AB

【分析】

(1)

钻木取火的原理是克服摩擦力做功,使温度升高,当温度达到干草的着火点时,干草便会燃烧。故填:使温度达到其着火点;

(2)

①空气和氧气中氧气的浓度不同,所以木炭在其中燃烧的现象不同。

②能使澄清石灰水变浑浊的气体为CO2,反应的化学方程式为CO2+Ca(OH)2= CaCO3↓+H2O。

③木炭可在臭氧中剧烈燃烧,说明燃烧不一定需要氧气或空气。

④木炭在臭氧中燃烧生成CO2,化学方程式为3C+2O33CO2。故填:氧气的浓度不同;CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;燃烧不一定需要氧气或空气;3C+2O33CO2;

(3)

①子火焰中燃烧物为石蜡蒸气,说明石蜡的沸点较低,沸点是物理性质。并且石蜡具有可燃性,可燃性是化学性质。

②若导气管太长,石蜡蒸气在导气管中冷凝,则不能从导气管末端排出,也就不会产生子火焰。故填:沸点低;可燃性;导气管太长,石蜡蒸气冷凝,不能从导管末端导出。

(4)

甲烷燃烧生成CO2和H2O,化学方程式为:CH4+2O2CO2+2H2O,因只生成水和二氧化碳对空气污染小。故填:CH4+2O2CO2+2H2O;污染小。

(5)

发生火灾时应用湿毛巾捂住口鼻并迅速逃生,尽可能迅速找到安全出口撤离,但不能乘坐电梯,以免因电路故障被困。故选:AB。

14.步骤一中,b中红磷不燃烧;步骤三中,b中红磷燃烧 降低温度至可燃物的着火点以下 CH4(甲烷) CO有毒

【解析】(1)步骤一中b通N2,不燃烧;步骤二中b通O2,燃烧,说明可燃物燃烧需要氧气 根据灭火原理,使可燃物的燃烧火焰熄灭方法为①清除或隔离可燃物,②隔绝氧气或空气,③使温度降到可燃物的着火点以下;根据灭火原理可知,用水灭火主要利用的原理为使可燃物温度降到可燃物的着火点以下;

(2)①从等体积燃料完全燃烧放出的热量分析,等体积燃料甲烷燃烧放出的热量最多,最适合家庭使用的燃料是CH4;

②CO有毒,CO与其它燃料相比的主要缺点是有毒

15.天然气 酸雨 2CO2+6H2C2H4+4H2O CO 3∶1 Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑ 氢气的制取成本高和贮存困难

【解析】(1)化石燃料主要包括煤、石油和天然气;

(2)煤燃烧时排放出二氧化硫、二氧化氮等污染物,这些气体或气体在空气中发生反应生成酸类物质,生成物溶于雨水,使雨水呈较强的酸性,会形成酸雨;

(3)二氧化碳和氢气在催化剂和加热条件下转化为重要的化工原料乙烯(C2H4)和水,反应的化学方程式为2CO2+6H2C2H4+4H2O;

(4)图中可知一个甲烷(CH4)分子是由一个碳原子和四个氢原子构成的,一个水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成的,根据图示,一个Z分子是由两个氢原子构成的,一个W分子是由一个碳原子和一个氧原子构成的。①根据以上分析,W表示的物质是一氧化碳,其化学式是:CO。

②图中化学反应方程式是: CH4+H2O3H2+CO,Z是H2,W是CO,因此该反应中两种生成物Z和W的分子个数比为3∶1.

(5)锌和稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气。该反应的化学方程式是:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑。目前,氢气作为新能源在生活和生产中还未能广泛应用,其原因是:氢气的制取成本高和贮存困难。

16.(1)可燃物;(2)降低温度至可燃物着火点以下;(3)①不合理;②M;N

【解析】试题分析: (1)大厦内存放的大量鞋、纸箱等物品具有可燃性,充当可燃物;(2)水蒸发吸热,使环境温度降低,故洒水是降低温度至可燃物着火点以下;(3)①“物质的熔、沸点越高,着火点越高”,该结论 “不合理”,如表格中的L物质的着火点高于M和N,但是其熔沸点比M和N两物质低;②因为酒精灯火焰的温度约为500℃,所以可燃物的着火点应低于500℃,应为表格中的M和N。

考点: 物质燃烧的条件和灭火的原理;表格数据分析

17.热 剧烈燃烧,火星四射,放出热量,生成一种黑色固体 在集气瓶底加少量的水(或铺一层细沙) 打开门窗,为可燃物的燃烧提供了充足的氧气 还原

【解析】(1)原始人使用木柴燃烧释放的热能烘烤食物,告别了茹毛饮血的野蛮时代家用液化气的主要成分之一丙烯(C3H6),完全燃烧生成二氧化碳和水,反应的化学方程式为 ,故填:热;。

(2)铁丝在氧气中燃烧的实验,反应现象是剧烈燃烧,火星四射,放出热量,生成一种黑色固体。该实验装置存在明显不足平底没有放水或细沙,高温生成物容易使集气瓶炸裂,改进措施是在集气瓶底加少量的水(或铺一层细沙)。对比铁丝在空气中不能燃烧、在氧气中剧烈燃烧的现象,分析室内起火时,如果打开门窗,火会烧得更旺的原因: 打开门窗,为可燃物的燃烧提供了充足的氧气,故填:剧烈燃烧,火星四射,放出热量,生成一种黑色固体;在集气瓶底加少量的水(或铺一层细沙);打开门窗,为可燃物的燃烧提供了充足的氧气。

(3)木炭、一氧化碳均可用于冶炼金属,利用了它们的还原性,故填:还原。

18.(1)一氧化碳.

(2)减少空气污染.

(3)隔绝空气;将烟头插入少量的水中(或向烟头倒少量的水或将烟头掐断).

【解析】试题分析:(1)烟草燃烧产生的烟气中的一氧化碳能与血红蛋白结合,危害健康.

(2)烟草燃烧,会产生大量的有毒气体,所以禁烟可以减少空气污染.

(3)根据可燃物燃烧的条件可知,灭火的原理是:第一,燃烧物与其他可燃物隔离或清除可燃物;第二,使燃烧物隔离空气(或氧气);第三,使燃烧物的温度降至着火点以下.所以踩灭烟头的灭火原理是隔绝空气;将烟头插入少量的水中(或向烟头倒少量的水或将烟头掐断),也是熄灭烟头的常用方法.

考点:烟的危害性及防治;灭火的原理和方法.

点评:本题考查学生对灭火原理和方法的掌握,有利于知识在生活中的应用.

19.(1)CaCO3CaO+CO2↑

(2)升高

(3)澄清的石灰水变浑浊 CO2+Ca(OH)2═CaCO3↓+H2O

【解析】试题分析:

(1)碳酸钙高温分解生成氧化钙和二氧化碳,反应的化学方程式为CaCO3CaO+CO2↑。故填:CaCO3CaO+CO2↑。

(2)在化合物中正负化合价代数和为零,所以设二氧化硫中硫元素的化合价为x,则x+(﹣2)×2=0,则x=+4;设硫酸钙中硫元素的化合价为y,则(+2)+y+(﹣2)×4=0,则y=+6;所以S元素的化合价升高。

(3)经处理后,进入烟囱的洁净气体为二氧化碳,二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,反应的化学方程式为为:CO2+Ca(OH)2═CaCO3↓+H2O.现象为:澄清的石灰水变浑浊。故填:澄清的石灰水变浑浊;CO2+Ca(OH)2═CaCO3↓+H2O。

考点:酸雨的产生、危害及防治;有关元素化合价的计算;书写化学方程式、文字表达式、电离方程式

20. 铁架台 向下排空气法或排水法 燃烧产物是水,不污染空气(合理即可) 高效、经济的制取氢气的方法(合理即可)

【解析】(1)锌和稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气,该反应的化学方程式表示为:;

(2)仪器a是铁架台;

氢气的密度比空气小,难溶于水,故可用向下排空气法或排水法收集;

(3)氢气本身无毒,完全燃烧放出的热量约为同质量甲烷的两倍多,且燃烧后的产物只有水,不污染空气,所以氢气是理想的清洁、高能燃料;

目前最理想的制取氢气的方法是通过太阳能和催化剂使水分解,但是找不到合适的催化剂,同时氢气贮存和运输也存在困难,从而导致氢气不能大量使用,因此,针对这些问题,氢能源的研究方向是:高效、经济的制取氢气的方法;高效、价廉的贮氢材料等。

21.4 84g

【解析】(1)根据质量守恒定律,化学反应前后原子的种类不变,原子的数目不变,由可知:x=4。

(2)解:设该反应生成的一氧化碳的质量为x。

解得,x=84g。

答:该反应生成的一氧化碳的质量为84g。

22.不燃烧 不燃烧 燃烧 ②④ ③④ 能防止污染空气

【解析】(1)用图A所示装置进行实验,观察到的现象是铜片上的白磷燃烧产生白烟;铜片上的红磷和水中的白磷不燃烧;

(2)能证明可燃物必须达到一定温度(着火点)的变量是:温度,有冷水,有热水,有热水的必须能够燃烧,其它变量均相同,所以②④符合这一说法;能证明可燃物通常需要接触空气的变量是:是否接触空气,有空气燃烧的,有不通空气不燃烧的,其它各量均相同,所以③④正确;

(3)图乙是在水下完成的,生成的五氧化二磷不会对空气产生污染。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件