2021—2022学年部编版语文九年级下册第9课《鱼我所欲也》课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年部编版语文九年级下册第9课《鱼我所欲也》课件(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

齐大饥。黔敖为食于路,以待饿者而食之。有饥者蒙袂辑屦,贸贸然来。黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!来食!”扬其目而视之,曰:“予唯不食嗟来之食,以至于斯也!”从而谢焉,终不食而死。

蒙袂(mèi):用衣袖蒙着脸。袂:袖子。辑(jí)屦(jù):身体迈不开步子的样子。贸贸然:眼睛看不清而莽撞前行的样子。

齐国出现了严重的饥荒。黔敖在路边准备好饭食,以提供食物给路过饥饿的人。有个饥饿的人用袖子蒙着脸,无力地拖着脚步,莽撞地走来。黔敖左手拿着食物,右手端着汤,说道:“喂!来吃吧!”那个饥民扬眉抬眼看着他,说:“我就是不接受那种呼喝的施舍,才落到这个地步!”黔敖追上前去向他道歉,他仍然不吃,终于饿死了。

“不食嗟来之食”这句名言就出自这个故事,是说为了表示做人有骨气,绝不低三下四地接受别人的施舍,哪怕是让自己饿死。

咱们的传统尤其看重做人要有骨气,用通俗的话来说,人活的是一口气,即使受苦受难,也不能少了这口气。还有一些类似的说法,比如人穷志不短,比如宁为玉碎不为瓦全,都表示了对气节的看重,对人的尊严的强调,对人的精神的重视。

即使是在今天,这一传统观念依然有其存在的价值与合理性。在人的精神和肉体之间,在精神追求和物质追求之间,在人的尊严和卑躬屈膝之间,前者高于、重于后者。在二者不能两全的情况下,宁可舍弃后者,牺牲后者,不使自己成为行尸走肉,衣冠禽兽。

人之所以为人,而非行尸走肉,区别大概正在这里。

自由颂 裴多菲

生命诚可贵,

爱情价更高。

若为自由故,

二者皆可抛。

在人的一生中,要作出许多各种各样的选择,尤其是在对待象生和死这样重大的问题上,当我们必须作出非此即彼的选择的时候,这对任何人都是一个严肃的人生课题。

我们今天学习的《鱼我所欲也》这篇课文告诉了我们应怎样作出选择。

孟子

鱼我所欲也

孟子:名轲,字子舆,战国时期著名的思想家、教育家,是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“孔孟”,有“亚圣”之称。他生活在兼并战争激烈的战国中期,主张行“仁政”以统一天下,曾游说梁、齐等诸侯国君,均不见用,退而与弟子万章、公孙丑等著书立说,有《孟子》一书传世。《孟子》长于言辞,善于用比喻说理,其文气势磅礴,论证严密,富于感染力和说服力,对后世散文的发展有重大影响。

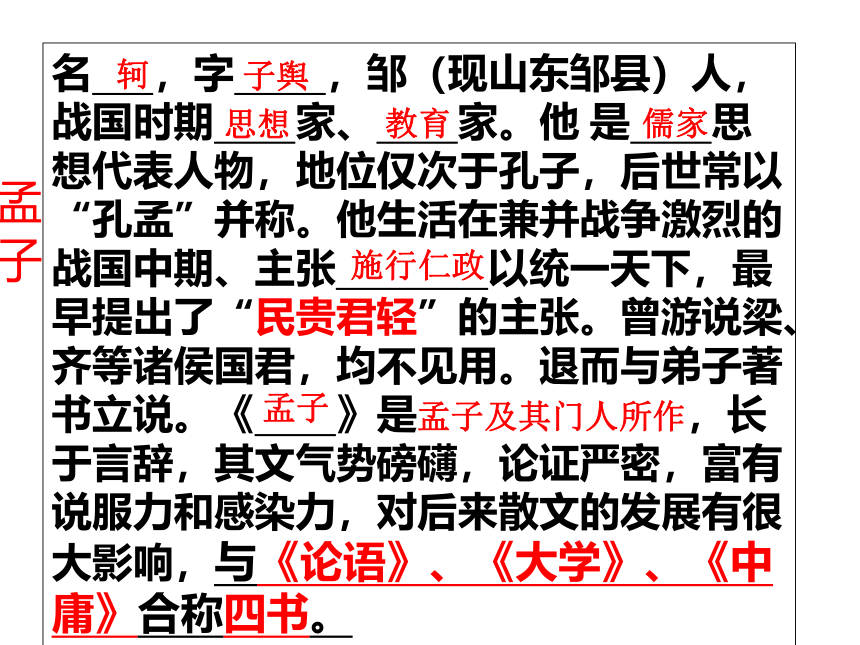

名 ,字 ,邹(现山东邹县)人,战国时期 家、 家。他 是 思想代表人物,地位仅次于孔子,后世常以“孔孟”并称。他生活在兼并战争激烈的战国中期、主张 以统一天下,最早提出了“民贵君轻”的主张。曾游说梁、齐等诸侯国君,均不见用。退而与弟子著书立说。《 》是孟子及其门人所作,长于言辞,其文气势磅礴,论证严密,富有说服力和感染力,对后来散文的发展有很大影响,与《论语》、《大学》、《中庸》合称四书。

孟子

轲

子舆

思想

教育

儒家

孟子

施行仁政

教学目标

1. 朗读背诵课文。

2. 积累一些文言实词和虚词,流畅翻译课文。

3. 学习本文的比喻论证、对比论证的论证方法。

4. 学会对人生做出正确抉择。

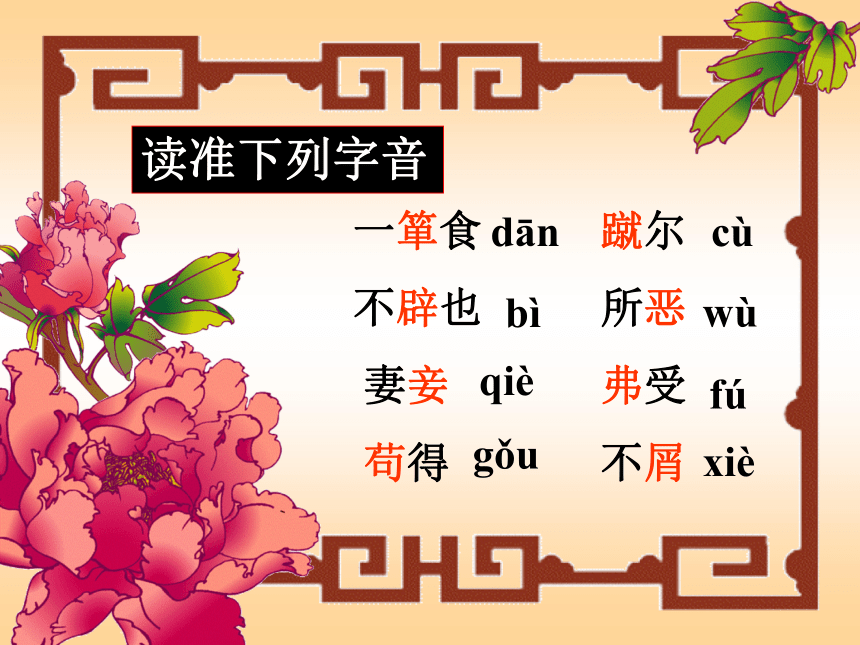

一箪食 蹴尔

不辟也 所恶

妻妾 弗受

苟得 不屑

dān

cù

bì

wù

qiè

fú

gǒu

xiè

读准下列字音

如 使 人 之 所 欲 莫 甚 于 生,

则/凡可以得生者/何不用也?使/人之所恶/莫甚于死者,则/凡可以辟患者/何不为也?

由是则生/而有不用也,由是则可以辟患/而有不为也。

呼 尔 而 与 之,行 道 之 人 弗 受。

万 钟 则 不 辩 礼 义 而 受 之。

今 为 所 识 穷 乏 者 得 我 而 为 之。

你能读准下列句子的节奏吗?

/

/

/

/

/

/

/

/

鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

兼:同时 而:表并列

鱼是我所喜爱的,熊掌也是我所喜爱的如果这两种东西不能同时都得到(的话),那么我只好放弃鱼而选取熊掌了。

生命也是我所喜爱的,大义也是我所喜爱的如果这两种东西不能同时都得到(的话),那么我只好牺牲生命而选取大义了。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

于:比 故:所以 为:wéi,做 苟得:苟且取得 恶: wù厌恶 患:祸患 辟:同“避”,躲避

生命也是我喜爱的,(可我)所喜爱的还有比生命更重要的东西,所以(我)不干苟且偷生的事。死亡也是我所厌恶的,(可我)厌恶的东西还有比死亡更厉害的,所以有的灾祸我也不躲避。

如使:如果 莫:没有(什么) 者:…的办法 使:如果 为( wéi ):做

如果人们想要的东西没有比生命更重要的,那么,一切可以用来保住生命的手段,哪有不采用的呢?

如果人们所厌恶的没有比死亡更厉害的,那么,一切可以用来避开祸患的手段,有什么不可用呢?

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

凭借某种办法就可以保全生命,有的人却不肯用。凭借某种办法就可以躲避祸患,有的人却不肯去干。因此,他们所喜欢的有比生命更重要的东西(那就是“义”),他们所厌恶的有比死亡更严重的事(那就是“不义” )。

由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也,是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

是:凭借某种办法 是故:因此

非独:不单,不仅 是:这 丧:丧失

不仅仅贤人有这种本性,每个人都有这种本性,不过贤人能够(保守这种品德)使它不丧失罢了。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

分析第一部分

舍鱼而取熊掌

比喻论证

舍生而取义

正面论证

反面论证

不为苟得

“甚于生者” “义”;

“甚于死者” “不义”

凡可以得生者何不用也?

凡可以避患者何不为也?

所欲莫甚于生

所恶莫甚于死

论点

患有所不避

论证

非独贤者有是心也,人皆有之.

人人都有向善之心,

(“性善论”)

箪:古代盛饭的竹器 豆:古代盛食物的器具羹:带汤汁的肉 呼:吆喝 尔:助词(相当于“着”) 与:给 行道之人:指过路的饥民 蹴:踩踏 不屑:轻视不肯接受

一碗饭,一碗汤,吃了就能够活下去,不吃就会饿死。可是轻蔑地、呵斥着给别人吃,连过路的饥民也不会接受;用脚踢着(或踩过)给别人吃,连乞丐也不肯接受。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

万钟:丰厚的俸禄 则:表假设,如果

辩:同“辨”,辨别。 何加:有什么益处

为:为了 穷乏:穷困贫苦

得:同“德”,感激恩德 与(yú) :同“欤”,“吗”或“呢”(表疑问反诘)

丰厚的俸禄如果不辨别是否合乎礼义就接受它,这丰厚的俸禄对我有什么益处呢?是为了宫室的华美,妻妾的侍奉,为了我所认识的穷困贫苦的人感激我的恩德吗?

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?

乡:同“向”,从前 已:止

从前为了义宁肯死也不愿接受(施舍),现在却为了宫室的华美而接受了;原先为了义宁肯死也不愿接受(施舍),现在却为了妻妾的侍奉接受了;原先为了义宁肯死也不愿接受(施舍),现在却为了所认识的穷困贫苦的人感激我的恩德而接受了:这种做法不也是可以停止不干了吗?

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?

(如果这样做了,)这就是所谓的丧失了人所固有的羞恶廉耻之心。

此之谓失其本心。

本心:指人固有的羞恶之心

1、孟子在文中论述了什么观点?

舍生取义——当“生”与“义”不可兼得时

2、孟子怎样提出自己的观点的?又是怎样

论述观点的?

先用鱼和熊掌设喻引出观点,再正反对比论述,最后用事例进一步论述观点。

深入探究

舍生取义

鱼和

熊掌

设喻

正面:不为苟得

患有不辟

反面:何不用也?

何不为也?

事例一:穷人不食嗟来之食

事例二:见利忘义

中心内容:

本文以鱼和熊掌为喻,论述了“生”、“死”和“义”的关系,应以“义”为重,阐述了“舍生取义”的观点,同时批判了那些见利忘义的人。

写作特点:

1、说理深入浅出,层层深入。 2、运用比喻论证、对比论证、道理论证、举例论证,富有论辩性。

一词多义

得 1、二者不可得兼 2、所识穷乏者得我与

生 1、舍生而取义者也 2、由是则生而有不用也

于 1、所欲有甚于生者 2、万钟于我何加焉

则 1、则凡可以辟患者何不为也 2、得之则生

而 1、由是则生而有不用也 2、呼尔而与之

通假字

1、辟 2、辩 3、得 4、与 5、乡

孟子的名言

1、富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

2、老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。

3、生于忧患,死于安乐。

4、得道多助,失道寡助。

5、天降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤。

拓展延伸

思考、讨论:

在几千年前,孟子就提出了“鱼和熊掌不可得兼”的问题和应当“舍生取义”的观点,那么在我们现代社会,面对愈来愈多的诱惑,面对人生的各种考验,我们应当做出怎样的选择呢

1、苏武牧羊的故事妇孺皆知。苏武被扣于匈奴后,匈奴贵族先以名利引诱,后以严刑威胁。但苏武始终大义凛然,宁死不屈。

匈奴贵族无计可施,便“徙武北海上无人处”。苏武则“掘野鼠,去草实而食之”。待其归汉之时,已是须发皆白。他成为我国历史上坚持民族气节的著名人物。

2、文天祥 受俘期间,元世祖以高官厚禄劝降,文天祥宁死不屈,从容赴义。文天祥喝道:“死就死,还有甚么可说的?”他问监斩官:“哪边是南方?”有人给他指了方向,文天祥向南方跪拜,说:“我的事情完结了,心中无愧了!”于是引颈就刑,从容就义。《过零丁洋》

3、清末,戊戌变法失败后,康有为、梁启超逃往日本。谭嗣同是“有心杀贼,无力回天”。他坚信“不有行者,无以图将来;不有死者,无以酬圣主”,泰然赴死,留下“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的名句。 4、黄花冈起义时,大批革命志士抛头颅、洒热血。林觉民率敢死队冲进两广总督衙门,与清兵浴血奋战,中弹被俘,从容就义。喻培伦胸前挂满一筐炸弹,冲锋在前,弹尽力竭,后被俘,英勇牺牲。 5、解放前,由于国民党腐败无能,经济趋于崩溃,洋货充斥市场。著名作家朱自清宁肯饿死也不买美国救济粉,被称为“表现我们民族英雄气概的爱国知识分子”

齐大饥。黔敖为食于路,以待饿者而食之。有饥者蒙袂辑屦,贸贸然来。黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!来食!”扬其目而视之,曰:“予唯不食嗟来之食,以至于斯也!”从而谢焉,终不食而死。

蒙袂(mèi):用衣袖蒙着脸。袂:袖子。辑(jí)屦(jù):身体迈不开步子的样子。贸贸然:眼睛看不清而莽撞前行的样子。

齐国出现了严重的饥荒。黔敖在路边准备好饭食,以提供食物给路过饥饿的人。有个饥饿的人用袖子蒙着脸,无力地拖着脚步,莽撞地走来。黔敖左手拿着食物,右手端着汤,说道:“喂!来吃吧!”那个饥民扬眉抬眼看着他,说:“我就是不接受那种呼喝的施舍,才落到这个地步!”黔敖追上前去向他道歉,他仍然不吃,终于饿死了。

“不食嗟来之食”这句名言就出自这个故事,是说为了表示做人有骨气,绝不低三下四地接受别人的施舍,哪怕是让自己饿死。

咱们的传统尤其看重做人要有骨气,用通俗的话来说,人活的是一口气,即使受苦受难,也不能少了这口气。还有一些类似的说法,比如人穷志不短,比如宁为玉碎不为瓦全,都表示了对气节的看重,对人的尊严的强调,对人的精神的重视。

即使是在今天,这一传统观念依然有其存在的价值与合理性。在人的精神和肉体之间,在精神追求和物质追求之间,在人的尊严和卑躬屈膝之间,前者高于、重于后者。在二者不能两全的情况下,宁可舍弃后者,牺牲后者,不使自己成为行尸走肉,衣冠禽兽。

人之所以为人,而非行尸走肉,区别大概正在这里。

自由颂 裴多菲

生命诚可贵,

爱情价更高。

若为自由故,

二者皆可抛。

在人的一生中,要作出许多各种各样的选择,尤其是在对待象生和死这样重大的问题上,当我们必须作出非此即彼的选择的时候,这对任何人都是一个严肃的人生课题。

我们今天学习的《鱼我所欲也》这篇课文告诉了我们应怎样作出选择。

孟子

鱼我所欲也

孟子:名轲,字子舆,战国时期著名的思想家、教育家,是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“孔孟”,有“亚圣”之称。他生活在兼并战争激烈的战国中期,主张行“仁政”以统一天下,曾游说梁、齐等诸侯国君,均不见用,退而与弟子万章、公孙丑等著书立说,有《孟子》一书传世。《孟子》长于言辞,善于用比喻说理,其文气势磅礴,论证严密,富于感染力和说服力,对后世散文的发展有重大影响。

名 ,字 ,邹(现山东邹县)人,战国时期 家、 家。他 是 思想代表人物,地位仅次于孔子,后世常以“孔孟”并称。他生活在兼并战争激烈的战国中期、主张 以统一天下,最早提出了“民贵君轻”的主张。曾游说梁、齐等诸侯国君,均不见用。退而与弟子著书立说。《 》是孟子及其门人所作,长于言辞,其文气势磅礴,论证严密,富有说服力和感染力,对后来散文的发展有很大影响,与《论语》、《大学》、《中庸》合称四书。

孟子

轲

子舆

思想

教育

儒家

孟子

施行仁政

教学目标

1. 朗读背诵课文。

2. 积累一些文言实词和虚词,流畅翻译课文。

3. 学习本文的比喻论证、对比论证的论证方法。

4. 学会对人生做出正确抉择。

一箪食 蹴尔

不辟也 所恶

妻妾 弗受

苟得 不屑

dān

cù

bì

wù

qiè

fú

gǒu

xiè

读准下列字音

如 使 人 之 所 欲 莫 甚 于 生,

则/凡可以得生者/何不用也?使/人之所恶/莫甚于死者,则/凡可以辟患者/何不为也?

由是则生/而有不用也,由是则可以辟患/而有不为也。

呼 尔 而 与 之,行 道 之 人 弗 受。

万 钟 则 不 辩 礼 义 而 受 之。

今 为 所 识 穷 乏 者 得 我 而 为 之。

你能读准下列句子的节奏吗?

/

/

/

/

/

/

/

/

鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

兼:同时 而:表并列

鱼是我所喜爱的,熊掌也是我所喜爱的如果这两种东西不能同时都得到(的话),那么我只好放弃鱼而选取熊掌了。

生命也是我所喜爱的,大义也是我所喜爱的如果这两种东西不能同时都得到(的话),那么我只好牺牲生命而选取大义了。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

于:比 故:所以 为:wéi,做 苟得:苟且取得 恶: wù厌恶 患:祸患 辟:同“避”,躲避

生命也是我喜爱的,(可我)所喜爱的还有比生命更重要的东西,所以(我)不干苟且偷生的事。死亡也是我所厌恶的,(可我)厌恶的东西还有比死亡更厉害的,所以有的灾祸我也不躲避。

如使:如果 莫:没有(什么) 者:…的办法 使:如果 为( wéi ):做

如果人们想要的东西没有比生命更重要的,那么,一切可以用来保住生命的手段,哪有不采用的呢?

如果人们所厌恶的没有比死亡更厉害的,那么,一切可以用来避开祸患的手段,有什么不可用呢?

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

凭借某种办法就可以保全生命,有的人却不肯用。凭借某种办法就可以躲避祸患,有的人却不肯去干。因此,他们所喜欢的有比生命更重要的东西(那就是“义”),他们所厌恶的有比死亡更严重的事(那就是“不义” )。

由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也,是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

是:凭借某种办法 是故:因此

非独:不单,不仅 是:这 丧:丧失

不仅仅贤人有这种本性,每个人都有这种本性,不过贤人能够(保守这种品德)使它不丧失罢了。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

分析第一部分

舍鱼而取熊掌

比喻论证

舍生而取义

正面论证

反面论证

不为苟得

“甚于生者” “义”;

“甚于死者” “不义”

凡可以得生者何不用也?

凡可以避患者何不为也?

所欲莫甚于生

所恶莫甚于死

论点

患有所不避

论证

非独贤者有是心也,人皆有之.

人人都有向善之心,

(“性善论”)

箪:古代盛饭的竹器 豆:古代盛食物的器具羹:带汤汁的肉 呼:吆喝 尔:助词(相当于“着”) 与:给 行道之人:指过路的饥民 蹴:踩踏 不屑:轻视不肯接受

一碗饭,一碗汤,吃了就能够活下去,不吃就会饿死。可是轻蔑地、呵斥着给别人吃,连过路的饥民也不会接受;用脚踢着(或踩过)给别人吃,连乞丐也不肯接受。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

万钟:丰厚的俸禄 则:表假设,如果

辩:同“辨”,辨别。 何加:有什么益处

为:为了 穷乏:穷困贫苦

得:同“德”,感激恩德 与(yú) :同“欤”,“吗”或“呢”(表疑问反诘)

丰厚的俸禄如果不辨别是否合乎礼义就接受它,这丰厚的俸禄对我有什么益处呢?是为了宫室的华美,妻妾的侍奉,为了我所认识的穷困贫苦的人感激我的恩德吗?

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?

乡:同“向”,从前 已:止

从前为了义宁肯死也不愿接受(施舍),现在却为了宫室的华美而接受了;原先为了义宁肯死也不愿接受(施舍),现在却为了妻妾的侍奉接受了;原先为了义宁肯死也不愿接受(施舍),现在却为了所认识的穷困贫苦的人感激我的恩德而接受了:这种做法不也是可以停止不干了吗?

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?

(如果这样做了,)这就是所谓的丧失了人所固有的羞恶廉耻之心。

此之谓失其本心。

本心:指人固有的羞恶之心

1、孟子在文中论述了什么观点?

舍生取义——当“生”与“义”不可兼得时

2、孟子怎样提出自己的观点的?又是怎样

论述观点的?

先用鱼和熊掌设喻引出观点,再正反对比论述,最后用事例进一步论述观点。

深入探究

舍生取义

鱼和

熊掌

设喻

正面:不为苟得

患有不辟

反面:何不用也?

何不为也?

事例一:穷人不食嗟来之食

事例二:见利忘义

中心内容:

本文以鱼和熊掌为喻,论述了“生”、“死”和“义”的关系,应以“义”为重,阐述了“舍生取义”的观点,同时批判了那些见利忘义的人。

写作特点:

1、说理深入浅出,层层深入。 2、运用比喻论证、对比论证、道理论证、举例论证,富有论辩性。

一词多义

得 1、二者不可得兼 2、所识穷乏者得我与

生 1、舍生而取义者也 2、由是则生而有不用也

于 1、所欲有甚于生者 2、万钟于我何加焉

则 1、则凡可以辟患者何不为也 2、得之则生

而 1、由是则生而有不用也 2、呼尔而与之

通假字

1、辟 2、辩 3、得 4、与 5、乡

孟子的名言

1、富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

2、老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。

3、生于忧患,死于安乐。

4、得道多助,失道寡助。

5、天降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤。

拓展延伸

思考、讨论:

在几千年前,孟子就提出了“鱼和熊掌不可得兼”的问题和应当“舍生取义”的观点,那么在我们现代社会,面对愈来愈多的诱惑,面对人生的各种考验,我们应当做出怎样的选择呢

1、苏武牧羊的故事妇孺皆知。苏武被扣于匈奴后,匈奴贵族先以名利引诱,后以严刑威胁。但苏武始终大义凛然,宁死不屈。

匈奴贵族无计可施,便“徙武北海上无人处”。苏武则“掘野鼠,去草实而食之”。待其归汉之时,已是须发皆白。他成为我国历史上坚持民族气节的著名人物。

2、文天祥 受俘期间,元世祖以高官厚禄劝降,文天祥宁死不屈,从容赴义。文天祥喝道:“死就死,还有甚么可说的?”他问监斩官:“哪边是南方?”有人给他指了方向,文天祥向南方跪拜,说:“我的事情完结了,心中无愧了!”于是引颈就刑,从容就义。《过零丁洋》

3、清末,戊戌变法失败后,康有为、梁启超逃往日本。谭嗣同是“有心杀贼,无力回天”。他坚信“不有行者,无以图将来;不有死者,无以酬圣主”,泰然赴死,留下“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的名句。 4、黄花冈起义时,大批革命志士抛头颅、洒热血。林觉民率敢死队冲进两广总督衙门,与清兵浴血奋战,中弹被俘,从容就义。喻培伦胸前挂满一筐炸弹,冲锋在前,弹尽力竭,后被俘,英勇牺牲。 5、解放前,由于国民党腐败无能,经济趋于崩溃,洋货充斥市场。著名作家朱自清宁肯饿死也不买美国救济粉,被称为“表现我们民族英雄气概的爱国知识分子”

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读