第21课敌后战场的抗战 课件(29张PPT)

文档属性

| 名称 | 第21课敌后战场的抗战 课件(29张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-26 23:11:15 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

敌后战场指中国军队在敌人占领区后方开辟的战场,以游击战和运动战为主。在这个战场作战的中国军队主要是共产党领导的八路军新四军。

共产党

敌后战场

第六单元 中华民族的抗日战争

第21课敌后战场的抗战

1.掌握平型关大捷的史实及影响;

2.知道毛泽东《论持久战》和抗日根据地的建立与发展的的情况;

3.掌握百团大战的基本情况和历史影响;

4.正确评价敌后战场的抗战,认识中国军民在抗日战争中英勇顽强、不怕牺牲的精神。

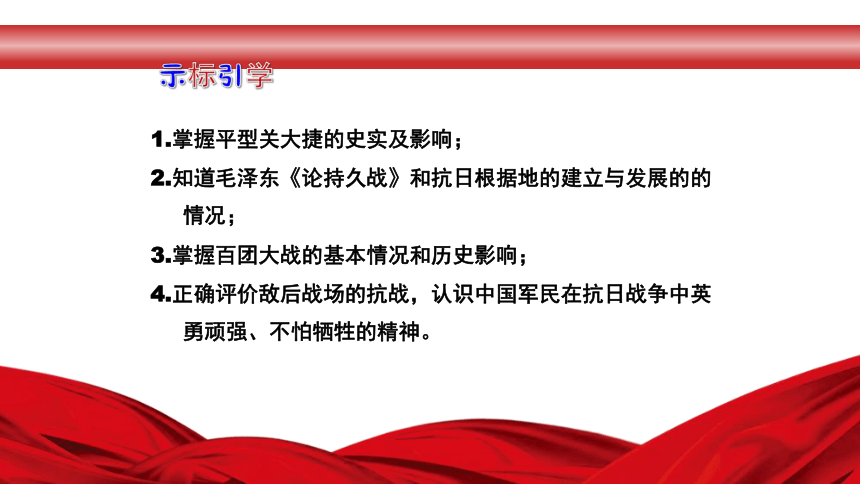

抗日战场的奇特景观

1937年7月平津沦陷

1937年12月南京沦陷

1937年11月上海沦陷

1938年12月广州、武汉沦陷

正面战场节节败退

日军向正面战场进攻,八路军、新四军等人民抗日武装力量却向敌后挺进。

变敌人后方为前线,变战略上的被包围为战略上的反包围。

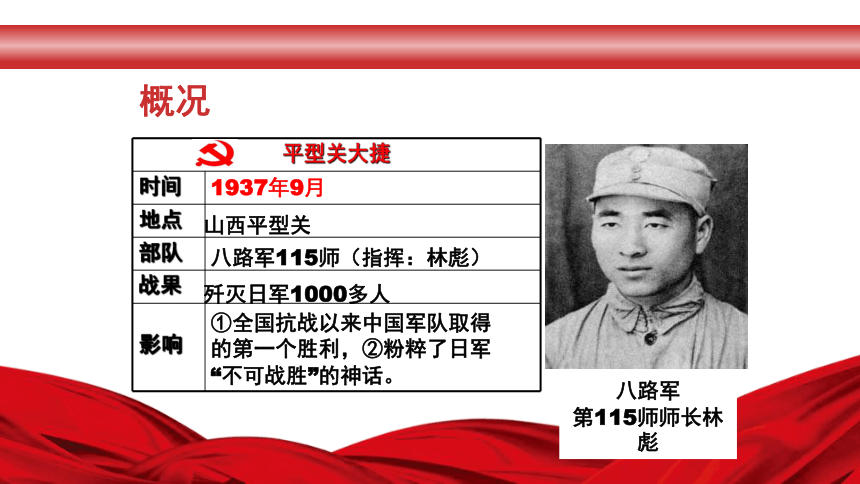

平型关大捷 时间

地点

部队

战果

影响

1937年9月

山西平型关

①全国抗战以来中国军队取得的第一个胜利,②粉粹了日军“不可战胜”的神话。

八路军115师(指挥:林彪)

歼灭日军1000多人

八路军

第115师师长林彪

概况

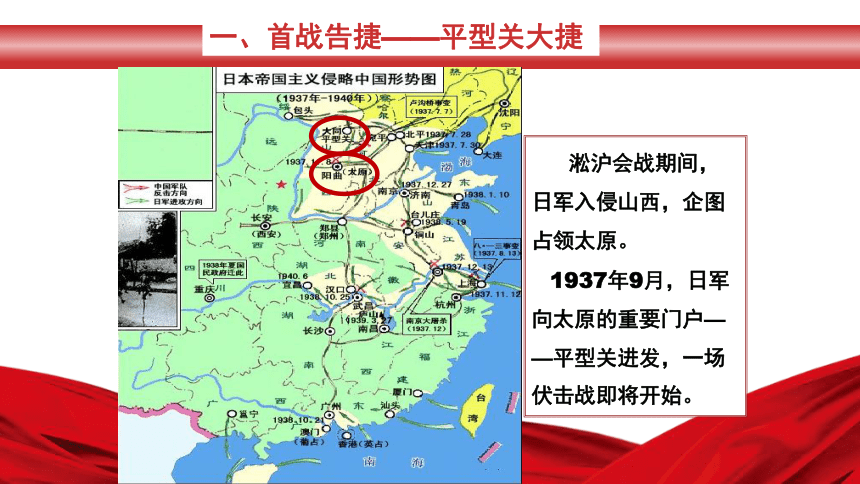

一、首战告捷——平型关大捷

淞沪会战期间,日军入侵山西,企图占领太原。

1937年9月,日军向太原的重要门户——平型关进发,一场伏击战即将开始。

平型关战役共缴获日军汽车82辆、大炮1门、炮弹2000余发,步枪数百只,歼敌1000多人。

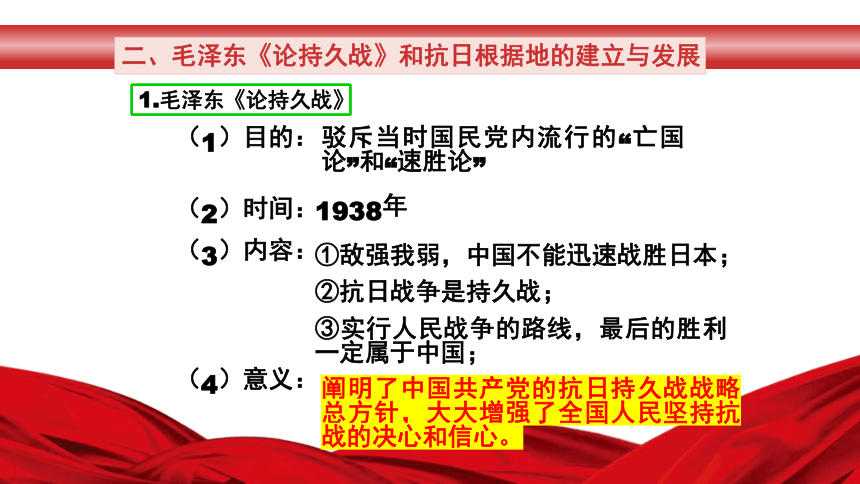

二、毛泽东《论持久战》和抗日根据地的建立与发展

1.毛泽东《论持久战》

(1)目的:

驳斥当时国民党内流行的“亡国论”和“速胜论”

(3)内容:

①敌强我弱,中国不能迅速战胜日本;

②抗日战争是持久战;

③实行人民战争的路线,最后的胜利一定属于中国;

(2)时间:

1938年

(4)意义:

阐明了中国共产党的抗日持久战战略总方针,大大增强了全国人民坚持抗战的决心和信心。

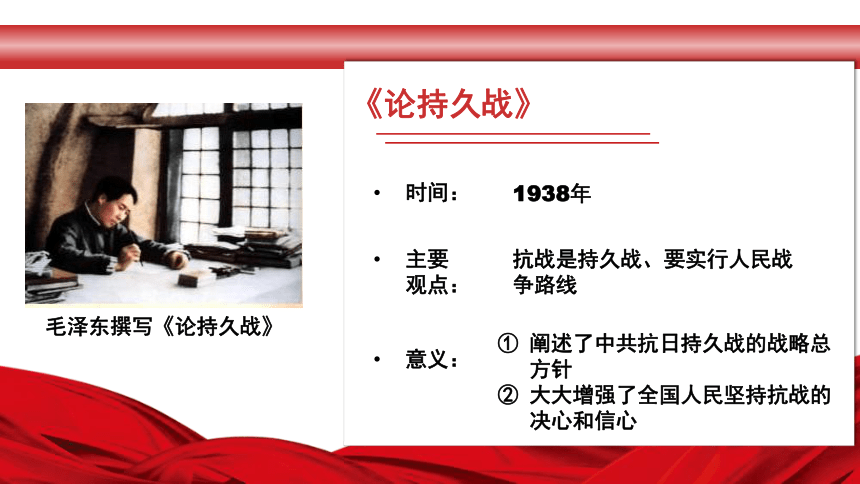

毛泽东撰写《论持久战》

《论持久战》

时间:

主要观点:

意义:

1938年

抗战是持久战、要实行人民战争路线

阐述了中共抗日持久战的战略总方针

大大增强了全国人民坚持抗战的决心和信心

九一八事变后,汪精卫大唱中国“亡国论”。1940年3月汪精卫彻底沦为汉奸,成立了王伪中央政权。

抗战初期,国民党内亲英美派幻想依靠英美先进武器的支持,宣扬“速胜论”

其他论调

二、毛泽东《论持久战》

毛泽东认为,“敌人的强大”和“红军的弱小”,两者之差“真有天壤之别”,这样一种客观现实短时期内没有改变的可能。“影响到红军的战略战术”,一是需要清醒地知道……战略上必须坚持持久战的方针;二是人民的条件……离开了人民的武装和人民的游击战争,红军就没有打破敌人围攻的可能,苏区也不可能存在下去。

---杨奎松《毛泽东为什么要写<论持久战>》

抗战是持久战、

要实行人民战争路线

《论持久战》

意义:

《论持久战》阐明了中国共产党的抗日持久战战略总方针,大大增强了全国人民坚持抗战的决心和信心。

三、经营后方——抗日根据地的建立与发展

全面抗战爆发后,八路军和新四军挺进敌后,先后建立晋察冀、晋绥、晋冀豫、山东、苏南、陕甘宁等抗日根据地。

敌后战场的战略总后方和指挥中枢

1、抗日根据地的建立

1.中国共产党建立了哪些抗日根据地?

2.巩固根据地的措施(军事、政治、经济方面)

22

2、开展人民游击战争

根据地军民在中国共产党的领导下,展开群众性的人民游击战争。根据各地不同地形特点,采取地道战、地雷战、夜袭战、麻雀战等战法打击日军,使日军攻防无措,疲于奔命,不得安宁。

地道战

地雷战

麻雀战

破袭战

建立抗日民主政权,实行民主选举,精兵简政,减轻负担

政治上:

经济上:

实行地主减租减息、农民交租交息的土地政策;开展大生产运动

进步人士

共产

党员

中间

人士

三三制原则

民主选举

减租减息

大生产运动

3、抗日根据地的建设

地位:

根据地成为敌后游击战得以坚持并取得最后胜利的基地。

发展巩固抗日根据地

巩固措施

军事

政治

经济

展开群众性的人民游击战争,反扫荡

建立抗日民主政权,精兵简政

减租减息,开展大生产运动

《抗日根据地抗击日军兵力比例表》 1938年 1942年 1944年

敌后抗击日军兵力比例 58% 63% 64%

一个日军陆军上校悲叹道:“为什么,唉,为什么, 在我们已经达到最初目的后, 我们不迅速结束中国事变 我们被诱入内地,....我们所们得到的是不动产,而不是我们“解放’的人民的普遍....我们越来越深地陷入了永无尽头的消耗的泥潭中了。”

——[美]费正清、费维恺编:《剑桥中华民国史》(下)

依据材料,结合所学知识,分析抗日根据地的作用。

敌后战场与正面战场相互配合,构成了抗日战争的整体。

1.原因

为了消灭抗日根据地,日军实行“囚笼政策”。

囚笼政策:

以铁路为柱,公路为链,碉堡为锁,并配以封锁墙、封锁沟。

三、百团大战

同时在抗日根据地进行“大扫荡”和“三光”政策:烧光、杀光、抢光

【罪恶滔天】

烧光

杀光

破袭日军交通线,摧毁敌人交通线两侧及根据地内的日伪据点。

根据地图指出,百团大战的战略重点是什么?

战役时间 战斗次数 毙伤俘日伪军数 破坏交通线

拔掉据点

3个半月 1800多次 4万多人 2000多公里

近3000个

百团大战 时间

地点

指挥

主要 目标

1940年下半年

华北

彭德怀领导100多个团

破袭日军交通线,摧毁敌人交通线两侧及抗日根据地内的日伪据点

彭德怀

山高路远坑深,

大军纵横驰骋。

谁敢横刀立马,

唯我彭大将军。

——毛泽东

有力打击了日军的侵略气焰,

提高了中国共产党和八路军的威望,

振奋了全国军民争取抗战胜利的信心。

正面战场和敌后战场的比较

比较项 正面战场 敌后战场

区别 抗战路线

武装力量

作战方式

作战范围

作战地位

联系 全面抗战路线

片面抗战路线

国民政府的正规战

中国共产党领导的八路军和新四军

大作战,正面阻击敌人

游击战

国统区

日军占领区

抗战防御阶段起主导作用,

是抗战的主战场

抗战相持阶段开始起主导作用,

是抗战的主战场

构成抗日战争的整体,相互依存,相互配合

正面战场:正面战场的抗战在初期极大的消耗了日军,挫败了日军“速战速决”的企图,在正面战场主要战役结束后,抗日战争开始转人战略相持阶段。

敌后战场:抗战进人相持阶段后,日军将主要兵力用于进攻敌后抗日根据地,敌后抗战牵制和歼灭了日军的大量兵力和大部分伪军,振奋了全国军民取得抗战胜利的信心,敌后战场逐渐成为抗日战争的主要战场。

思考:为什么说敌后战场与正面战场形成了共同抗击日本侵略者的战略态势。

【 三次重要战役一览表】

时间 地点 主要战绩

历史意义

1937年

9月

平型关

八 路 军

一一五师

(林彪)

歼灭日军一千多人,缴获

大批军用物资。

全民族抗战以来中国军队取得的第一个胜利

1938年

台儿庄

李宗仁

歼灭日军一万多人

抗战以来正面战场的最大胜仗

1940年8月

华 北

彭德怀

破坏交通线2000多公里,

拔掉据点近3000个,

毙伤俘日伪军4万多人。

中国军队主动

出击日军的

最大规模战役

平型关

大 捷

庄

战 役

百 团

大 战

指挥者或

部队名称

战 役

名 称

战 役 名 称 时间 地点 指挥者或 部队名称 主要战绩

历史意义

1937年 9月

平型关

八 路 军

一一五师

歼灭日军一千多人,缴获

大批军用物资。

抗战以来中国军队取得的第一个胜利

1938年

台儿庄

李宗仁

歼灭日军一万多人

抗战以来正面战场的最大胜仗

1940年8月

华 北

彭德怀

破坏交通线2000多公里,

拔掉据点近3000个,

毙伤俘日伪军4万多人。

中国军队主动

出击日军的

最大规模战役

平型关

大 捷

台儿庄

战 役

百 团

大 战

陕甘宁延安

开展人民游击战争

敌后战场的抗战

平型关大捷

抗日根据地

百团大战

时间:1937年9月

实行减租减息的土地政策

建立抗日民主政权

领导人:林彪

重要意义

时间:1940年下半年

领导人:彭德怀

重要意义

抗日战争中中国军队主动出击日军的最大规模战役

全国抗战以来中国军队取得的第一个胜利

课堂小结

课堂练习

1.(2021年吉林中考真题)“八路军进入山西后的首次大捷,打破了日军不可战胜的神话”。材料描述的战役是

A.平型关大捷 B.台儿庄战役

C.百团大战 D.第三次长沙会战

A

课堂练习

2.(2021年扬州中考真题)创作于1938年的歌曲《在太行山上》(节选):“母亲叫儿打东洋,妻子送郎上战场。我们在太行山……敌人从哪里进攻,我们就要把他在哪里灭亡!”关于歌曲所描述的战争,表述正确的是

A.体现工农群众支持红军抵抗入侵的家国情怀

B.世界人民的支持是取得战争胜利的决定因素

C.中国共产党在战争中发挥了中流砥柱的作用

D.使中国人民摆脱侵略实现了彻底的民族独立

C

课堂练习

3.1940年,《新华日报》报道:“××集团军总副司令朱德彭德怀,以敌机连日狂炸战时首都重庆……现特电慰重庆全体同胞,并以连日大军出击平汉正太同蒲等路之大胜利,以回答敌之残暴行……”.取得报道中“大胜利”的战役是

A.平型关伏击 B.台儿庄战役

C.百团大战 D.第三次长沙会战

C

课堂练习

4.(2020年四川眉山)有统计资料显示,在卫国战争中,苏军平均消耗炮弹30发、子弹1300发、手榴弹9枚和航空炸弹230公斤才毙伤一名德军。在太平洋战争中,美军平均消耗3吨弹药毙伤一名日军。在抗日战争中,八路军平均消耗约30发子弹、7枚手榴弹毙伤一名日军。对此理解准确的是

A.德军的战斗力强于日军

B.八路军的抗战最为艰苦

C.苏联工业生产能力最强

D.美对二战胜利贡献最大

B

5.“一旦强虏寇边疆,慷慨悲歌奔战场。首战平型关,威名天下扬。游击战,敌后方,铲除伪政权。游击战,敌后方,坚持反扫荡。”依据所学知识判断,这部分歌词应出自近代哪支人民军队的军歌?( )

A. 中国工农红军 B. 八路军

C. 新四军 D. 北伐军

B

敌后战场指中国军队在敌人占领区后方开辟的战场,以游击战和运动战为主。在这个战场作战的中国军队主要是共产党领导的八路军新四军。

共产党

敌后战场

第六单元 中华民族的抗日战争

第21课敌后战场的抗战

1.掌握平型关大捷的史实及影响;

2.知道毛泽东《论持久战》和抗日根据地的建立与发展的的情况;

3.掌握百团大战的基本情况和历史影响;

4.正确评价敌后战场的抗战,认识中国军民在抗日战争中英勇顽强、不怕牺牲的精神。

抗日战场的奇特景观

1937年7月平津沦陷

1937年12月南京沦陷

1937年11月上海沦陷

1938年12月广州、武汉沦陷

正面战场节节败退

日军向正面战场进攻,八路军、新四军等人民抗日武装力量却向敌后挺进。

变敌人后方为前线,变战略上的被包围为战略上的反包围。

平型关大捷 时间

地点

部队

战果

影响

1937年9月

山西平型关

①全国抗战以来中国军队取得的第一个胜利,②粉粹了日军“不可战胜”的神话。

八路军115师(指挥:林彪)

歼灭日军1000多人

八路军

第115师师长林彪

概况

一、首战告捷——平型关大捷

淞沪会战期间,日军入侵山西,企图占领太原。

1937年9月,日军向太原的重要门户——平型关进发,一场伏击战即将开始。

平型关战役共缴获日军汽车82辆、大炮1门、炮弹2000余发,步枪数百只,歼敌1000多人。

二、毛泽东《论持久战》和抗日根据地的建立与发展

1.毛泽东《论持久战》

(1)目的:

驳斥当时国民党内流行的“亡国论”和“速胜论”

(3)内容:

①敌强我弱,中国不能迅速战胜日本;

②抗日战争是持久战;

③实行人民战争的路线,最后的胜利一定属于中国;

(2)时间:

1938年

(4)意义:

阐明了中国共产党的抗日持久战战略总方针,大大增强了全国人民坚持抗战的决心和信心。

毛泽东撰写《论持久战》

《论持久战》

时间:

主要观点:

意义:

1938年

抗战是持久战、要实行人民战争路线

阐述了中共抗日持久战的战略总方针

大大增强了全国人民坚持抗战的决心和信心

九一八事变后,汪精卫大唱中国“亡国论”。1940年3月汪精卫彻底沦为汉奸,成立了王伪中央政权。

抗战初期,国民党内亲英美派幻想依靠英美先进武器的支持,宣扬“速胜论”

其他论调

二、毛泽东《论持久战》

毛泽东认为,“敌人的强大”和“红军的弱小”,两者之差“真有天壤之别”,这样一种客观现实短时期内没有改变的可能。“影响到红军的战略战术”,一是需要清醒地知道……战略上必须坚持持久战的方针;二是人民的条件……离开了人民的武装和人民的游击战争,红军就没有打破敌人围攻的可能,苏区也不可能存在下去。

---杨奎松《毛泽东为什么要写<论持久战>》

抗战是持久战、

要实行人民战争路线

《论持久战》

意义:

《论持久战》阐明了中国共产党的抗日持久战战略总方针,大大增强了全国人民坚持抗战的决心和信心。

三、经营后方——抗日根据地的建立与发展

全面抗战爆发后,八路军和新四军挺进敌后,先后建立晋察冀、晋绥、晋冀豫、山东、苏南、陕甘宁等抗日根据地。

敌后战场的战略总后方和指挥中枢

1、抗日根据地的建立

1.中国共产党建立了哪些抗日根据地?

2.巩固根据地的措施(军事、政治、经济方面)

22

2、开展人民游击战争

根据地军民在中国共产党的领导下,展开群众性的人民游击战争。根据各地不同地形特点,采取地道战、地雷战、夜袭战、麻雀战等战法打击日军,使日军攻防无措,疲于奔命,不得安宁。

地道战

地雷战

麻雀战

破袭战

建立抗日民主政权,实行民主选举,精兵简政,减轻负担

政治上:

经济上:

实行地主减租减息、农民交租交息的土地政策;开展大生产运动

进步人士

共产

党员

中间

人士

三三制原则

民主选举

减租减息

大生产运动

3、抗日根据地的建设

地位:

根据地成为敌后游击战得以坚持并取得最后胜利的基地。

发展巩固抗日根据地

巩固措施

军事

政治

经济

展开群众性的人民游击战争,反扫荡

建立抗日民主政权,精兵简政

减租减息,开展大生产运动

《抗日根据地抗击日军兵力比例表》 1938年 1942年 1944年

敌后抗击日军兵力比例 58% 63% 64%

一个日军陆军上校悲叹道:“为什么,唉,为什么, 在我们已经达到最初目的后, 我们不迅速结束中国事变 我们被诱入内地,....我们所们得到的是不动产,而不是我们“解放’的人民的普遍....我们越来越深地陷入了永无尽头的消耗的泥潭中了。”

——[美]费正清、费维恺编:《剑桥中华民国史》(下)

依据材料,结合所学知识,分析抗日根据地的作用。

敌后战场与正面战场相互配合,构成了抗日战争的整体。

1.原因

为了消灭抗日根据地,日军实行“囚笼政策”。

囚笼政策:

以铁路为柱,公路为链,碉堡为锁,并配以封锁墙、封锁沟。

三、百团大战

同时在抗日根据地进行“大扫荡”和“三光”政策:烧光、杀光、抢光

【罪恶滔天】

烧光

杀光

破袭日军交通线,摧毁敌人交通线两侧及根据地内的日伪据点。

根据地图指出,百团大战的战略重点是什么?

战役时间 战斗次数 毙伤俘日伪军数 破坏交通线

拔掉据点

3个半月 1800多次 4万多人 2000多公里

近3000个

百团大战 时间

地点

指挥

主要 目标

1940年下半年

华北

彭德怀领导100多个团

破袭日军交通线,摧毁敌人交通线两侧及抗日根据地内的日伪据点

彭德怀

山高路远坑深,

大军纵横驰骋。

谁敢横刀立马,

唯我彭大将军。

——毛泽东

有力打击了日军的侵略气焰,

提高了中国共产党和八路军的威望,

振奋了全国军民争取抗战胜利的信心。

正面战场和敌后战场的比较

比较项 正面战场 敌后战场

区别 抗战路线

武装力量

作战方式

作战范围

作战地位

联系 全面抗战路线

片面抗战路线

国民政府的正规战

中国共产党领导的八路军和新四军

大作战,正面阻击敌人

游击战

国统区

日军占领区

抗战防御阶段起主导作用,

是抗战的主战场

抗战相持阶段开始起主导作用,

是抗战的主战场

构成抗日战争的整体,相互依存,相互配合

正面战场:正面战场的抗战在初期极大的消耗了日军,挫败了日军“速战速决”的企图,在正面战场主要战役结束后,抗日战争开始转人战略相持阶段。

敌后战场:抗战进人相持阶段后,日军将主要兵力用于进攻敌后抗日根据地,敌后抗战牵制和歼灭了日军的大量兵力和大部分伪军,振奋了全国军民取得抗战胜利的信心,敌后战场逐渐成为抗日战争的主要战场。

思考:为什么说敌后战场与正面战场形成了共同抗击日本侵略者的战略态势。

【 三次重要战役一览表】

时间 地点 主要战绩

历史意义

1937年

9月

平型关

八 路 军

一一五师

(林彪)

歼灭日军一千多人,缴获

大批军用物资。

全民族抗战以来中国军队取得的第一个胜利

1938年

台儿庄

李宗仁

歼灭日军一万多人

抗战以来正面战场的最大胜仗

1940年8月

华 北

彭德怀

破坏交通线2000多公里,

拔掉据点近3000个,

毙伤俘日伪军4万多人。

中国军队主动

出击日军的

最大规模战役

平型关

大 捷

庄

战 役

百 团

大 战

指挥者或

部队名称

战 役

名 称

战 役 名 称 时间 地点 指挥者或 部队名称 主要战绩

历史意义

1937年 9月

平型关

八 路 军

一一五师

歼灭日军一千多人,缴获

大批军用物资。

抗战以来中国军队取得的第一个胜利

1938年

台儿庄

李宗仁

歼灭日军一万多人

抗战以来正面战场的最大胜仗

1940年8月

华 北

彭德怀

破坏交通线2000多公里,

拔掉据点近3000个,

毙伤俘日伪军4万多人。

中国军队主动

出击日军的

最大规模战役

平型关

大 捷

台儿庄

战 役

百 团

大 战

陕甘宁延安

开展人民游击战争

敌后战场的抗战

平型关大捷

抗日根据地

百团大战

时间:1937年9月

实行减租减息的土地政策

建立抗日民主政权

领导人:林彪

重要意义

时间:1940年下半年

领导人:彭德怀

重要意义

抗日战争中中国军队主动出击日军的最大规模战役

全国抗战以来中国军队取得的第一个胜利

课堂小结

课堂练习

1.(2021年吉林中考真题)“八路军进入山西后的首次大捷,打破了日军不可战胜的神话”。材料描述的战役是

A.平型关大捷 B.台儿庄战役

C.百团大战 D.第三次长沙会战

A

课堂练习

2.(2021年扬州中考真题)创作于1938年的歌曲《在太行山上》(节选):“母亲叫儿打东洋,妻子送郎上战场。我们在太行山……敌人从哪里进攻,我们就要把他在哪里灭亡!”关于歌曲所描述的战争,表述正确的是

A.体现工农群众支持红军抵抗入侵的家国情怀

B.世界人民的支持是取得战争胜利的决定因素

C.中国共产党在战争中发挥了中流砥柱的作用

D.使中国人民摆脱侵略实现了彻底的民族独立

C

课堂练习

3.1940年,《新华日报》报道:“××集团军总副司令朱德彭德怀,以敌机连日狂炸战时首都重庆……现特电慰重庆全体同胞,并以连日大军出击平汉正太同蒲等路之大胜利,以回答敌之残暴行……”.取得报道中“大胜利”的战役是

A.平型关伏击 B.台儿庄战役

C.百团大战 D.第三次长沙会战

C

课堂练习

4.(2020年四川眉山)有统计资料显示,在卫国战争中,苏军平均消耗炮弹30发、子弹1300发、手榴弹9枚和航空炸弹230公斤才毙伤一名德军。在太平洋战争中,美军平均消耗3吨弹药毙伤一名日军。在抗日战争中,八路军平均消耗约30发子弹、7枚手榴弹毙伤一名日军。对此理解准确的是

A.德军的战斗力强于日军

B.八路军的抗战最为艰苦

C.苏联工业生产能力最强

D.美对二战胜利贡献最大

B

5.“一旦强虏寇边疆,慷慨悲歌奔战场。首战平型关,威名天下扬。游击战,敌后方,铲除伪政权。游击战,敌后方,坚持反扫荡。”依据所学知识判断,这部分歌词应出自近代哪支人民军队的军歌?( )

A. 中国工农红军 B. 八路军

C. 新四军 D. 北伐军

B

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹