统编版必修上册 14.2 荷塘月色 课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版必修上册 14.2 荷塘月色 课件(25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-27 10:56:52 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

荷塘月色

朱自清

朱自清1922年底创作长诗 《毁灭》(节选)

从此我不再仰脸看青天,不再低头看白水,只谨慎着我双双的脚步;我要一步步踏在泥土上,打上深深的脚印!

虽然这些印迹是极微细的,且必将磨灭的,

虽然这迟迟的行步/不称那迢迢无尽的程途,

但现在/既平常而又渺小的我,

只看到一个个分明的脚步,便有十分的欣悦——

那些远远远远的/是再不能,也不想理会了。

别耽搁吧,走!走!走!

导入新课

挽联

教书三十年,一面教,一面学,向时代学,向青年学,生能如斯,君诚健者

生存五一载,愈艰苦,愈奋斗,与丑恶斗,与暴力斗,死而后已,我哭斯人

他说:

“要勇敢地向前走,这不是容易的简单的事,我们年纪大的人也许走得没有年青人那么快,但是,就是走得慢,也得走,而且赶着走”。

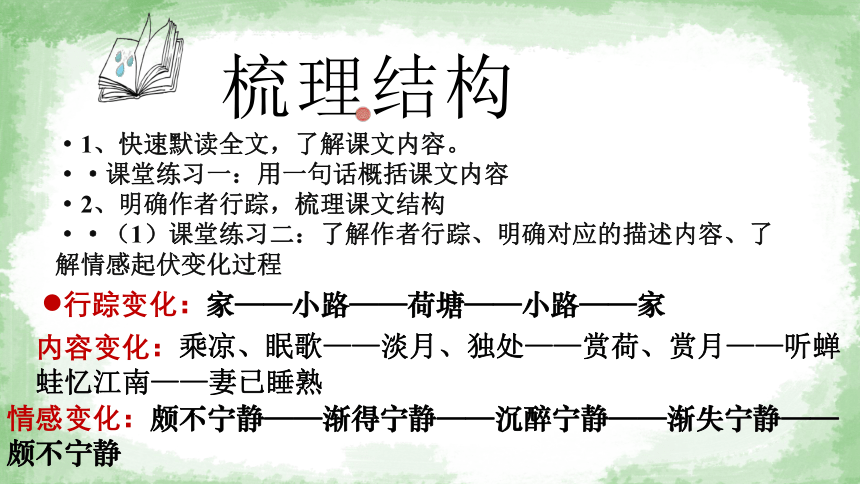

梳理结构

·1、快速默读全文,了解课文内容。

··课堂练习一:用一句话概括课文内容

·2、明确作者行踪,梳理课文结构

··(1)课堂练习二:了解作者行踪、明确对应的描述内容、了解情感起伏变化过程

行踪变化:家——小路——荷塘——小路——家

内容变化:乘凉、眠歌——淡月、独处——赏荷、赏月——听蝉蛙忆江南——妻已睡熟

情感变化:颇不宁静——渐得宁静——沉醉宁静——渐失宁静——颇不宁静

(2)课堂训练三:解读课文结构,感悟结构特色

从离家开始,到回家结束,从妻眠开始,到妻睡结束,是一个回环照应的结构

依据回环结构,从颇不宁静开始,自然应以颇不宁静结束

从小路到小路,从渐得宁静到渐失宁静,构成了第二重回环照应

以荷塘月色为中间核心,前后内容对称分布,匠心独运,天下无匹

更深一层解读:从刻意离开家门开始,到不经意回到家门结束,形成了从刻意逃避现实到不经意间又回到现实的回环。

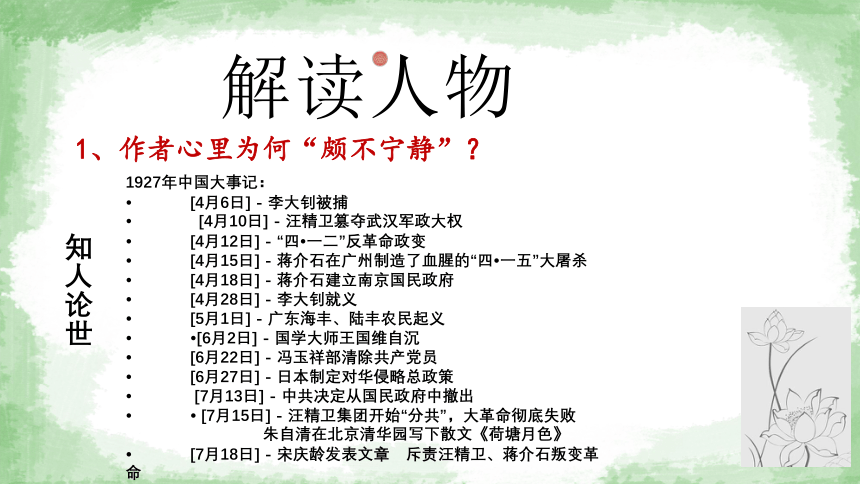

解读人物

1、作者心里为何“颇不宁静”?

知人论世

1927年中国大事记:

[4月6日] - 李大钊被捕

[4月10日] - 汪精卫篡夺武汉军政大权

[4月12日] - “四 一二”反革命政变

[4月15日] - 蒋介石在广州制造了血腥的“四 一五”大屠杀

[4月18日] - 蒋介石建立南京国民政府

[4月28日] - 李大钊就义

[5月1日] - 广东海丰、陆丰农民起义

[6月2日] - 国学大师王国维自沉

[6月22日] - 冯玉祥部清除共产党员

[6月27日] - 日本制定对华侵略总政策

[7月13日] - 中共决定从国民政府中撤出

[7月15日] - 汪精卫集团开始“分共”,大革命彻底失败

朱自清在北京清华园写下散文《荷塘月色》

[7月18日] - 宋庆龄发表文章 斥责汪精卫、蒋介石叛变革命

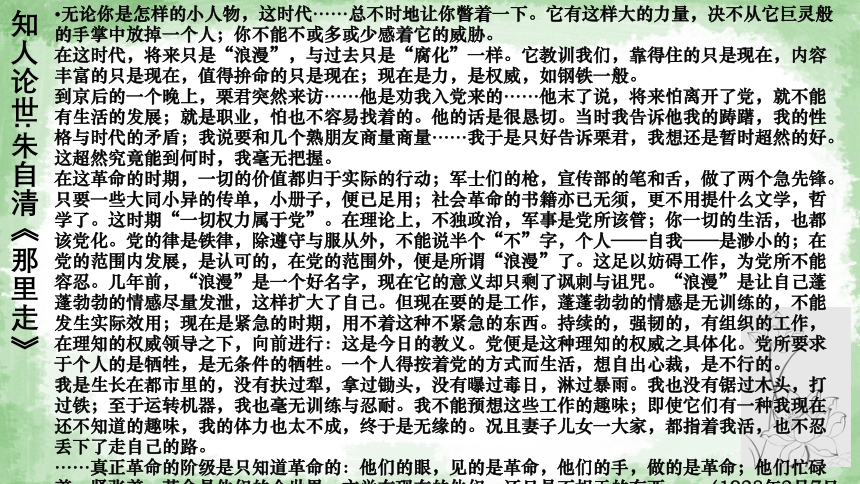

知人论世:朱自清《那里走》

无论你是怎样的小人物,这时代……总不时地让你瞥着一下。它有这样大的力量,决不从它巨灵般的手掌中放掉一个人;你不能不或多或少感着它的威胁。

在这时代,将来只是“浪漫”,与过去只是“腐化”一样。它教训我们,靠得住的只是现在,内容丰富的只是现在,值得拚命的只是现在;现在是力,是权威,如钢铁一般。

到京后的一个晚上,栗君突然来访……他是劝我入党来的……他末了说,将来怕离开了党,就不能有生活的发展;就是职业,怕也不容易找着的。他的话是很恳切。当时我告诉他我的踌躇,我的性格与时代的矛盾;我说要和几个熟朋友商量商量……我于是只好告诉栗君,我想还是暂时超然的好。这超然究竟能到何时,我毫无把握。

在这革命的时期,一切的价值都归于实际的行动;军士们的枪,宣传部的笔和舌,做了两个急先锋。只要一些大同小异的传单,小册子,便已足用;社会革命的书籍亦已无须,更不用提什么文学,哲学了。这时期“一切权力属于党”。在理论上,不独政治,军事是党所该管;你一切的生活,也都该党化。党的律是铁律,除遵守与服从外,不能说半个“不”字,个人——自我——是渺小的;在党的范围内发展,是认可的,在党的范围外,便是所谓“浪漫”了。这足以妨碍工作,为党所不能容忍。几年前,“浪漫”是一个好名字,现在它的意义却只剩了讽刺与诅咒。“浪漫”是让自己蓬蓬勃勃的情感尽量发泄,这样扩大了自己。但现在要的是工作,蓬蓬勃勃的情感是无训练的,不能发生实际效用;现在是紧急的时期,用不着这种不紧急的东西。持续的,强韧的,有组织的工作,在理知的权威领导之下,向前进行:这是今日的教义。党便是这种理知的权威之具体化。党所要求于个人的是牺牲,是无条件的牺牲。一个人得按着党的方式而生活,想自出心裁,是不行的。

我是生长在都市里的,没有扶过犁,拿过锄头,没有曝过毒日,淋过暴雨。我也没有锯过木头,打过铁;至于运转机器,我也毫无训练与忍耐。我不能预想这些工作的趣味;即使它们有一种我现在还不知道的趣味,我的体力也太不成,终于是无缘的。况且妻子儿女一大家,都指着我活,也不忍丢下了走自己的路。

……真正革命的阶级是只知道革命的:他们的眼,见的是革命,他们的手,做的是革命;他们忙碌着,紧张着,革命是他们的全世界。文学在现在的他们,还只是不相干的东西……(1928年2月7日作)

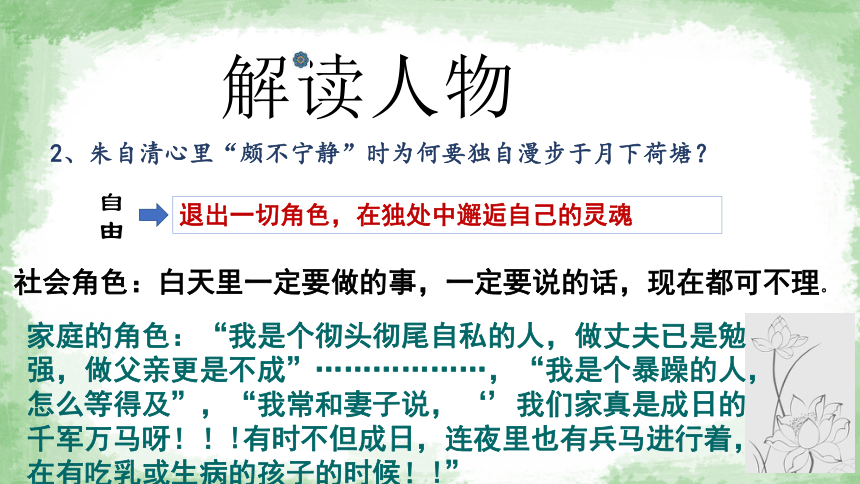

解读人物

2、朱自清心里“颇不宁静”时为何要独自漫步于月下荷塘?

自由

退出一切角色,在独处中邂逅自己的灵魂

社会角色:白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。

家庭的角色:“我是个彻头彻尾自私的人,做丈夫已是勉强,做父亲更是不成”………………,“我是个暴躁的人,怎么等得及”,“我常和妻子说,‘’我们家真是成日的千军万马呀!!!有时不但成日,连夜里也有兵马进行着,在有吃乳或生病的孩子的时候!!”

解读人物

2、朱自清心里“颇不宁静”时为何要独自漫步于月下荷塘?

文本依据:这令我到底惦着江南了

我的南方,我的南方,那儿是山乡水乡!那儿是醉乡梦乡!。

——朱自清《我的南方》

走向春晖,有一条狭狭的煤屑路。那黑黑的细小的颗粒,脚踏上去,便发出一种摩擦的噪音,给我多少轻新的趣味。……山的容光,被云雾遮了一半,仿佛淡妆的姑娘。但三面映照起来,也就青得可以了,映在湖里,白马湖里,接着水光,却另有一番妙景。我右手是个小湖,左手是个大湖。湖有这样大,使我自己觉得小了。湖水有这样满,仿佛要漫到我的脚下。湖在山的趾边,山在湖的唇边;他俩这样亲密,湖将山全吞下去了。吞的是青的,吐的是绿的,那软软的绿呀,绿的是一片……..湖边系着一只小船,四面却没有一个人,我听见自己的呼吸。想起“野渡无人舟自横”的诗,真觉物我双忘了。

我是常住城市的人,到了这种空旷的地方,有莫名的喜悦!……。校里的房屋、格式、布置固然疏落有味,便是里面的用具,也无一不显出巧妙的匠意;决无笨伯的手泽。晚上我到几位同事家去看,壁上有书有画,布置井井,令人耐坐。这种情形正与学校的布置,自然界的布置是一致的。美的一致,一致的美,是春晖给我的第一件礼物。

说到我自己,却甚喜欢乡村的生活…..我是在狭的笼的城市里生长的人,我要补救这个单调的生活,我现在住在繁嚣的都市里,我要以闲适的境界调和它。我爱春晖的闲适。!闲适的生活可说是春晖给我的第三件礼物!

白马湖畔春晖中学

江南

自然美

北地

萧索

3、 朱自清的“荷塘月色”写了哪几种意象?

解

读

人

物

“心的旅行不以存在的世界为限”。

夏丏尊、丰子恺、朱光潜、匡互生等都是朱自清在春晖结成的莫逆之交。

在朱自清答应到春晖中学来之后,丏尊遂将此消息刊于《春晖》半月刊:“本校于寒假前聘定朱自清先生为国文教员,分授一组,朱先生兼任第四中学国文课,闻不久即可来校。”3月2日,一个“微风飘萧的春日”,朱自清来到春晖中学执教。当时《春晖》半月刊记载了这条消息:“本校本学期添聘的国文教员朱佩弦先生,自本月二日起到校就职。”

朱自清第一天去上课,夏丏尊带他进教室,向初中二年级的学生介绍说:“朱先生年龄比我轻,但学问比我好。上学期我已介绍几篇他所写的文章给你们看,不是都觉得很好吗 现在请他教你们这一年级,我仍教一年级。”一番话使学生对新来的先生肃然起敬,朱自清心里顿时涌起一股暖流。

这是我所深愿的!这里的教师与学生,也没有什么界限。…

无论何时,都可自由说话;一切事务,常常通力合作。……感情既无隔阂,事务自然都开诚布公,无所用其躲闪。学生因无须矫情饰伪,故甚活泼有意思。又因能顺全天性,不遭压抑;加以自然界的陶冶:故趣味比较纯正。——春晖给我的第二件礼物是真诚,一致的真诚。

解

读

人

物

人情美

人文荟萃,一时无两

丰子恺在此地画出了代表作之一

《人散后,一钩新月天如水》

五代王定保《唐摭言》卷七载:

白乐天初举,名未振,以歌诗谒顾况。况谑之曰:“长安百物贵,居大不易。”及读至《赋得原上草送友人》诗曰“野火烧不尽,春风吹又生”,况叹之曰:“有句如此,居天下有甚难!老夫前言戏之耳。”

他几经辗转赶到当时的教务长张仲述先生家里:“张先生出来了。他比我高得多,脸也比我长得多。一眼看出是个顶能干的人。我向他道歉来得太晚,他也向我道歉,说刚好有个约会,不能留我吃饭。谈了不大工夫,十二点过了,我告辞。到门口,原车还在,坐着回北平吃饭去。”(《初到清华记》)字里行间,能够清楚地感觉到一种隔膜与淡漠。

他的学生吴组缃在《佩弦先生》中说:“我现在想到朱先生讲书,就看见他一手拿着讲稿,一手拿着块叠起的白手帕,一面讲,一面看讲稿,一面用手帕擦鼻子上的汗珠。他的神色总是不很镇定,面上总是泛着红。他讲的大多援引别人的意见,或是详细地叙述一个新作家的思想与风格。他极少说他自己的意见;偶尔说及,也是嗫嗫嚅嚅的,显得要再三斟酌词句,唯恐说溜了一个字,但说不上几句,他就好像觉得自己已经越出了范围,极不妥当,赶快打住。于是连连用他那叠起的白手帕抹汗珠。”

朱自清的嫡孙朱小涛在《“匆匆”而去,“背影”长留》一文中写道:

1931年12月5日:“……梦里,我被清华大学解聘,并取消了教授资格,因为我的学识不足……”

1932年1月11日:“梦见我因研究精神不够而被解聘……”

1936年3月19日:“昨夜得梦,大学内起骚动。我们躲进一座大钟寺的寺庙,在厕所偶一露面,即为冲入的学生发现。他们缚住我的手,谴责我从不读书,并且研究毫无系统。我承认这两点并愿一旦获释即提出辞职。”

三则日记分别写于不同年份,前两则是在英国游学时所写,后一则写于清华大学,这期间,他由中文系代理主任正式担任主任职。

祖父做事做人本就极其认真严谨,从日记中可看出他永远觉着自己资质一般,不够聪敏,也不够勤奋努力。他不时地自我反省,自我审视。到清华大学后,心理压力就更大了。一来教非所学。他是学哲学的,但教的却是国学。二来他只是个本科生,而清华大学却是名流荟萃、大师云集之地。三是清华大学严格的用人机制和学术竞争环境。再加上他自己由中学教师升格为教授,由教授又任系主任,他自觉“盛名之下,其实难副”。因而压力越来越大。他担心自己在学术研究上落伍,曾几次提出辞职,想专心治学。他不断地自我要求,自我完善,大量阅读各种书籍,每隔一段时间就制定一个读书计划。他虚心向语言学家王力,诗词专家黄节、俞平伯等人请教,借来他们的著作阅读学习。自己的日记,他也用中、英、日三种文字书写,以此来巩固和提高自己的外语水平。

离开江南,进入北平,朱自清结束了肉身的辗转,却从未结束心灵的辗转。他后半生一直活在自己的鞭影之下,这让他身心俱疲。

朱自清(1898-1948):现代著名诗人、散文家、学者、民主战士,爱国知识分子,字佩弦,号秋实,祖籍浙江绍兴。1898年生于江苏东海县,1903年随家定居扬州,所以自称“我是扬州人”。朱自清1916年(19岁)考入北大哲学系,1920年毕业后在江浙一带中学任教,1923年发表长诗《毁灭》,震动了当时的诗坛。1925年(27岁)任清华大学中文系教授。 1928年出版散文集《背影》轰动文坛,成为著名散文家。 1929年发出版诗集《踪迹》 。1931年到1932年,他曾留学英国,回国后仍任教于清华大学。抗战爆发后,在昆明西南联大任教。1948年8月12日病逝于北平。病逝前,嘱告家人,说已签名拒绝美援,不要买政府配售的面粉。毛泽东主席高度赞扬朱自清“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’”“表现了我们民族的英雄气概”。

解读人物

1、作者心里为何“颇不宁静”?

时代因素

家庭因素

个人境遇——忆江南

课堂练习四:

品读课文4、5、6三段,讨论分析描写手法及其表达效果。

解读景物

(1)博喻,就是用几个喻体从不同角度反复设喻去说明一个本体,它能加强语意,增添气势。博喻能将事物的特征或事物的内涵从不同侧面、不同角度表现出来,这是其他类型的比喻所无法达到的。

修辞传神:

(2)拟人,拟人就是把事物人格化。即把事物当做人,写成和人一样的有感情、有语言、有动作。赋予事物以人类的行为特点,生动形象地表达出作者的情感,让读者感到所描写的物体显得更活泼、亲近,使文章更加生动形象。

叠字求形:30多个

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花……

层层叠进:

第4段,由荷叶到荷花到荷香再到荷波,层层叠进,自然顺接,最后又能以荷叶作结,构成回环。

修辞传神:

(3)通感,是“一种感觉超越了本身的局限而领会到属于另一种感觉的印象”(钱钟书语)。

把各种感觉(听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等)沟通起来,用甲感觉去描写乙感觉,这种修辞手法叫“通感”。

它往往用形象的语言使感觉转移,凭借感受相通,互相映照,以启发读者联想,体味余韵,用来渲染并深化诗文意境。

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”

由嗅觉向听觉转移。

“清香”和“歌声”在许多方面有相似之处,如时断时续、若有若无、清淡飘渺、沁人心脾等,其间感觉的转移伴随想象的跳跃。把“清香”比喻成“歌声”,烘托出几分优雅与宁静来。

·月下荷塘的美像是一幅工笔画,但画家说,光线是绘画的生命。朱自清先生能暂得宁静,首先应该感谢的是荷塘上的月色。

·朗读第五自然段,思考:能否用几个形容词概括这个夜晚月光的特点呢?

朦胧淡雅

月光是无形的,作者如何描述它的?

动词

一个“泻”字,我们眼前,月光如水,静静流淌。流在荷塘,流在心上。流在荷塘,平添秀色;流入我心,清净无尘。

一个“浮”字,写出荷塘之上,薄雾轻扬而上,又漂浮不定。无色胜似有色,无形更显绰约。朦胧之中,花更柔美,叶更飘渺。

一个“洗”字,却用牛乳,洁白无瑕,细腻如丝。比之水洗,更多些许柔和温润。

一个“画”字,大自然为画师,以月光代清水,以树影当浓墨,把荷塘当画纸,轻点晕染,明暗有致。

课堂练习 化无形为有形

朱自清先生很厉害,月色、荷香本无形,他却能以荷塘为依托,化无形为有形,使我们眼前叶朦胧、花朦胧、香飘散、水溶溶。

宋徽宗也曾给画师们出过一道考题“踏花归云马蹄香”,香气如何表现呢?聪明的画师画的是,蝴蝶追逐马蹄,蹁跹起舞。

请同学们在下面词语中任选一个,写一段话,要求就是化无形为有形。

这些词语是“寒冷,孤独,愁绪,爱”。

结束语

愁起愁结愁过渡,工笔写景,情为景藏, 借美景消愁,但“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”,小确幸是无法排解“大哀愁”的,除非把眼前的苦厄度过去。“猛一抬头,不觉已是自己的门前”——现实的困境不解脱,愁苦便不消停。

所以人还是少悲叹,多动手解决现实问题的好。

荷塘月色

朱自清

朱自清1922年底创作长诗 《毁灭》(节选)

从此我不再仰脸看青天,不再低头看白水,只谨慎着我双双的脚步;我要一步步踏在泥土上,打上深深的脚印!

虽然这些印迹是极微细的,且必将磨灭的,

虽然这迟迟的行步/不称那迢迢无尽的程途,

但现在/既平常而又渺小的我,

只看到一个个分明的脚步,便有十分的欣悦——

那些远远远远的/是再不能,也不想理会了。

别耽搁吧,走!走!走!

导入新课

挽联

教书三十年,一面教,一面学,向时代学,向青年学,生能如斯,君诚健者

生存五一载,愈艰苦,愈奋斗,与丑恶斗,与暴力斗,死而后已,我哭斯人

他说:

“要勇敢地向前走,这不是容易的简单的事,我们年纪大的人也许走得没有年青人那么快,但是,就是走得慢,也得走,而且赶着走”。

梳理结构

·1、快速默读全文,了解课文内容。

··课堂练习一:用一句话概括课文内容

·2、明确作者行踪,梳理课文结构

··(1)课堂练习二:了解作者行踪、明确对应的描述内容、了解情感起伏变化过程

行踪变化:家——小路——荷塘——小路——家

内容变化:乘凉、眠歌——淡月、独处——赏荷、赏月——听蝉蛙忆江南——妻已睡熟

情感变化:颇不宁静——渐得宁静——沉醉宁静——渐失宁静——颇不宁静

(2)课堂训练三:解读课文结构,感悟结构特色

从离家开始,到回家结束,从妻眠开始,到妻睡结束,是一个回环照应的结构

依据回环结构,从颇不宁静开始,自然应以颇不宁静结束

从小路到小路,从渐得宁静到渐失宁静,构成了第二重回环照应

以荷塘月色为中间核心,前后内容对称分布,匠心独运,天下无匹

更深一层解读:从刻意离开家门开始,到不经意回到家门结束,形成了从刻意逃避现实到不经意间又回到现实的回环。

解读人物

1、作者心里为何“颇不宁静”?

知人论世

1927年中国大事记:

[4月6日] - 李大钊被捕

[4月10日] - 汪精卫篡夺武汉军政大权

[4月12日] - “四 一二”反革命政变

[4月15日] - 蒋介石在广州制造了血腥的“四 一五”大屠杀

[4月18日] - 蒋介石建立南京国民政府

[4月28日] - 李大钊就义

[5月1日] - 广东海丰、陆丰农民起义

[6月2日] - 国学大师王国维自沉

[6月22日] - 冯玉祥部清除共产党员

[6月27日] - 日本制定对华侵略总政策

[7月13日] - 中共决定从国民政府中撤出

[7月15日] - 汪精卫集团开始“分共”,大革命彻底失败

朱自清在北京清华园写下散文《荷塘月色》

[7月18日] - 宋庆龄发表文章 斥责汪精卫、蒋介石叛变革命

知人论世:朱自清《那里走》

无论你是怎样的小人物,这时代……总不时地让你瞥着一下。它有这样大的力量,决不从它巨灵般的手掌中放掉一个人;你不能不或多或少感着它的威胁。

在这时代,将来只是“浪漫”,与过去只是“腐化”一样。它教训我们,靠得住的只是现在,内容丰富的只是现在,值得拚命的只是现在;现在是力,是权威,如钢铁一般。

到京后的一个晚上,栗君突然来访……他是劝我入党来的……他末了说,将来怕离开了党,就不能有生活的发展;就是职业,怕也不容易找着的。他的话是很恳切。当时我告诉他我的踌躇,我的性格与时代的矛盾;我说要和几个熟朋友商量商量……我于是只好告诉栗君,我想还是暂时超然的好。这超然究竟能到何时,我毫无把握。

在这革命的时期,一切的价值都归于实际的行动;军士们的枪,宣传部的笔和舌,做了两个急先锋。只要一些大同小异的传单,小册子,便已足用;社会革命的书籍亦已无须,更不用提什么文学,哲学了。这时期“一切权力属于党”。在理论上,不独政治,军事是党所该管;你一切的生活,也都该党化。党的律是铁律,除遵守与服从外,不能说半个“不”字,个人——自我——是渺小的;在党的范围内发展,是认可的,在党的范围外,便是所谓“浪漫”了。这足以妨碍工作,为党所不能容忍。几年前,“浪漫”是一个好名字,现在它的意义却只剩了讽刺与诅咒。“浪漫”是让自己蓬蓬勃勃的情感尽量发泄,这样扩大了自己。但现在要的是工作,蓬蓬勃勃的情感是无训练的,不能发生实际效用;现在是紧急的时期,用不着这种不紧急的东西。持续的,强韧的,有组织的工作,在理知的权威领导之下,向前进行:这是今日的教义。党便是这种理知的权威之具体化。党所要求于个人的是牺牲,是无条件的牺牲。一个人得按着党的方式而生活,想自出心裁,是不行的。

我是生长在都市里的,没有扶过犁,拿过锄头,没有曝过毒日,淋过暴雨。我也没有锯过木头,打过铁;至于运转机器,我也毫无训练与忍耐。我不能预想这些工作的趣味;即使它们有一种我现在还不知道的趣味,我的体力也太不成,终于是无缘的。况且妻子儿女一大家,都指着我活,也不忍丢下了走自己的路。

……真正革命的阶级是只知道革命的:他们的眼,见的是革命,他们的手,做的是革命;他们忙碌着,紧张着,革命是他们的全世界。文学在现在的他们,还只是不相干的东西……(1928年2月7日作)

解读人物

2、朱自清心里“颇不宁静”时为何要独自漫步于月下荷塘?

自由

退出一切角色,在独处中邂逅自己的灵魂

社会角色:白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。

家庭的角色:“我是个彻头彻尾自私的人,做丈夫已是勉强,做父亲更是不成”………………,“我是个暴躁的人,怎么等得及”,“我常和妻子说,‘’我们家真是成日的千军万马呀!!!有时不但成日,连夜里也有兵马进行着,在有吃乳或生病的孩子的时候!!”

解读人物

2、朱自清心里“颇不宁静”时为何要独自漫步于月下荷塘?

文本依据:这令我到底惦着江南了

我的南方,我的南方,那儿是山乡水乡!那儿是醉乡梦乡!。

——朱自清《我的南方》

走向春晖,有一条狭狭的煤屑路。那黑黑的细小的颗粒,脚踏上去,便发出一种摩擦的噪音,给我多少轻新的趣味。……山的容光,被云雾遮了一半,仿佛淡妆的姑娘。但三面映照起来,也就青得可以了,映在湖里,白马湖里,接着水光,却另有一番妙景。我右手是个小湖,左手是个大湖。湖有这样大,使我自己觉得小了。湖水有这样满,仿佛要漫到我的脚下。湖在山的趾边,山在湖的唇边;他俩这样亲密,湖将山全吞下去了。吞的是青的,吐的是绿的,那软软的绿呀,绿的是一片……..湖边系着一只小船,四面却没有一个人,我听见自己的呼吸。想起“野渡无人舟自横”的诗,真觉物我双忘了。

我是常住城市的人,到了这种空旷的地方,有莫名的喜悦!……。校里的房屋、格式、布置固然疏落有味,便是里面的用具,也无一不显出巧妙的匠意;决无笨伯的手泽。晚上我到几位同事家去看,壁上有书有画,布置井井,令人耐坐。这种情形正与学校的布置,自然界的布置是一致的。美的一致,一致的美,是春晖给我的第一件礼物。

说到我自己,却甚喜欢乡村的生活…..我是在狭的笼的城市里生长的人,我要补救这个单调的生活,我现在住在繁嚣的都市里,我要以闲适的境界调和它。我爱春晖的闲适。!闲适的生活可说是春晖给我的第三件礼物!

白马湖畔春晖中学

江南

自然美

北地

萧索

3、 朱自清的“荷塘月色”写了哪几种意象?

解

读

人

物

“心的旅行不以存在的世界为限”。

夏丏尊、丰子恺、朱光潜、匡互生等都是朱自清在春晖结成的莫逆之交。

在朱自清答应到春晖中学来之后,丏尊遂将此消息刊于《春晖》半月刊:“本校于寒假前聘定朱自清先生为国文教员,分授一组,朱先生兼任第四中学国文课,闻不久即可来校。”3月2日,一个“微风飘萧的春日”,朱自清来到春晖中学执教。当时《春晖》半月刊记载了这条消息:“本校本学期添聘的国文教员朱佩弦先生,自本月二日起到校就职。”

朱自清第一天去上课,夏丏尊带他进教室,向初中二年级的学生介绍说:“朱先生年龄比我轻,但学问比我好。上学期我已介绍几篇他所写的文章给你们看,不是都觉得很好吗 现在请他教你们这一年级,我仍教一年级。”一番话使学生对新来的先生肃然起敬,朱自清心里顿时涌起一股暖流。

这是我所深愿的!这里的教师与学生,也没有什么界限。…

无论何时,都可自由说话;一切事务,常常通力合作。……感情既无隔阂,事务自然都开诚布公,无所用其躲闪。学生因无须矫情饰伪,故甚活泼有意思。又因能顺全天性,不遭压抑;加以自然界的陶冶:故趣味比较纯正。——春晖给我的第二件礼物是真诚,一致的真诚。

解

读

人

物

人情美

人文荟萃,一时无两

丰子恺在此地画出了代表作之一

《人散后,一钩新月天如水》

五代王定保《唐摭言》卷七载:

白乐天初举,名未振,以歌诗谒顾况。况谑之曰:“长安百物贵,居大不易。”及读至《赋得原上草送友人》诗曰“野火烧不尽,春风吹又生”,况叹之曰:“有句如此,居天下有甚难!老夫前言戏之耳。”

他几经辗转赶到当时的教务长张仲述先生家里:“张先生出来了。他比我高得多,脸也比我长得多。一眼看出是个顶能干的人。我向他道歉来得太晚,他也向我道歉,说刚好有个约会,不能留我吃饭。谈了不大工夫,十二点过了,我告辞。到门口,原车还在,坐着回北平吃饭去。”(《初到清华记》)字里行间,能够清楚地感觉到一种隔膜与淡漠。

他的学生吴组缃在《佩弦先生》中说:“我现在想到朱先生讲书,就看见他一手拿着讲稿,一手拿着块叠起的白手帕,一面讲,一面看讲稿,一面用手帕擦鼻子上的汗珠。他的神色总是不很镇定,面上总是泛着红。他讲的大多援引别人的意见,或是详细地叙述一个新作家的思想与风格。他极少说他自己的意见;偶尔说及,也是嗫嗫嚅嚅的,显得要再三斟酌词句,唯恐说溜了一个字,但说不上几句,他就好像觉得自己已经越出了范围,极不妥当,赶快打住。于是连连用他那叠起的白手帕抹汗珠。”

朱自清的嫡孙朱小涛在《“匆匆”而去,“背影”长留》一文中写道:

1931年12月5日:“……梦里,我被清华大学解聘,并取消了教授资格,因为我的学识不足……”

1932年1月11日:“梦见我因研究精神不够而被解聘……”

1936年3月19日:“昨夜得梦,大学内起骚动。我们躲进一座大钟寺的寺庙,在厕所偶一露面,即为冲入的学生发现。他们缚住我的手,谴责我从不读书,并且研究毫无系统。我承认这两点并愿一旦获释即提出辞职。”

三则日记分别写于不同年份,前两则是在英国游学时所写,后一则写于清华大学,这期间,他由中文系代理主任正式担任主任职。

祖父做事做人本就极其认真严谨,从日记中可看出他永远觉着自己资质一般,不够聪敏,也不够勤奋努力。他不时地自我反省,自我审视。到清华大学后,心理压力就更大了。一来教非所学。他是学哲学的,但教的却是国学。二来他只是个本科生,而清华大学却是名流荟萃、大师云集之地。三是清华大学严格的用人机制和学术竞争环境。再加上他自己由中学教师升格为教授,由教授又任系主任,他自觉“盛名之下,其实难副”。因而压力越来越大。他担心自己在学术研究上落伍,曾几次提出辞职,想专心治学。他不断地自我要求,自我完善,大量阅读各种书籍,每隔一段时间就制定一个读书计划。他虚心向语言学家王力,诗词专家黄节、俞平伯等人请教,借来他们的著作阅读学习。自己的日记,他也用中、英、日三种文字书写,以此来巩固和提高自己的外语水平。

离开江南,进入北平,朱自清结束了肉身的辗转,却从未结束心灵的辗转。他后半生一直活在自己的鞭影之下,这让他身心俱疲。

朱自清(1898-1948):现代著名诗人、散文家、学者、民主战士,爱国知识分子,字佩弦,号秋实,祖籍浙江绍兴。1898年生于江苏东海县,1903年随家定居扬州,所以自称“我是扬州人”。朱自清1916年(19岁)考入北大哲学系,1920年毕业后在江浙一带中学任教,1923年发表长诗《毁灭》,震动了当时的诗坛。1925年(27岁)任清华大学中文系教授。 1928年出版散文集《背影》轰动文坛,成为著名散文家。 1929年发出版诗集《踪迹》 。1931年到1932年,他曾留学英国,回国后仍任教于清华大学。抗战爆发后,在昆明西南联大任教。1948年8月12日病逝于北平。病逝前,嘱告家人,说已签名拒绝美援,不要买政府配售的面粉。毛泽东主席高度赞扬朱自清“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’”“表现了我们民族的英雄气概”。

解读人物

1、作者心里为何“颇不宁静”?

时代因素

家庭因素

个人境遇——忆江南

课堂练习四:

品读课文4、5、6三段,讨论分析描写手法及其表达效果。

解读景物

(1)博喻,就是用几个喻体从不同角度反复设喻去说明一个本体,它能加强语意,增添气势。博喻能将事物的特征或事物的内涵从不同侧面、不同角度表现出来,这是其他类型的比喻所无法达到的。

修辞传神:

(2)拟人,拟人就是把事物人格化。即把事物当做人,写成和人一样的有感情、有语言、有动作。赋予事物以人类的行为特点,生动形象地表达出作者的情感,让读者感到所描写的物体显得更活泼、亲近,使文章更加生动形象。

叠字求形:30多个

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花……

层层叠进:

第4段,由荷叶到荷花到荷香再到荷波,层层叠进,自然顺接,最后又能以荷叶作结,构成回环。

修辞传神:

(3)通感,是“一种感觉超越了本身的局限而领会到属于另一种感觉的印象”(钱钟书语)。

把各种感觉(听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等)沟通起来,用甲感觉去描写乙感觉,这种修辞手法叫“通感”。

它往往用形象的语言使感觉转移,凭借感受相通,互相映照,以启发读者联想,体味余韵,用来渲染并深化诗文意境。

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”

由嗅觉向听觉转移。

“清香”和“歌声”在许多方面有相似之处,如时断时续、若有若无、清淡飘渺、沁人心脾等,其间感觉的转移伴随想象的跳跃。把“清香”比喻成“歌声”,烘托出几分优雅与宁静来。

·月下荷塘的美像是一幅工笔画,但画家说,光线是绘画的生命。朱自清先生能暂得宁静,首先应该感谢的是荷塘上的月色。

·朗读第五自然段,思考:能否用几个形容词概括这个夜晚月光的特点呢?

朦胧淡雅

月光是无形的,作者如何描述它的?

动词

一个“泻”字,我们眼前,月光如水,静静流淌。流在荷塘,流在心上。流在荷塘,平添秀色;流入我心,清净无尘。

一个“浮”字,写出荷塘之上,薄雾轻扬而上,又漂浮不定。无色胜似有色,无形更显绰约。朦胧之中,花更柔美,叶更飘渺。

一个“洗”字,却用牛乳,洁白无瑕,细腻如丝。比之水洗,更多些许柔和温润。

一个“画”字,大自然为画师,以月光代清水,以树影当浓墨,把荷塘当画纸,轻点晕染,明暗有致。

课堂练习 化无形为有形

朱自清先生很厉害,月色、荷香本无形,他却能以荷塘为依托,化无形为有形,使我们眼前叶朦胧、花朦胧、香飘散、水溶溶。

宋徽宗也曾给画师们出过一道考题“踏花归云马蹄香”,香气如何表现呢?聪明的画师画的是,蝴蝶追逐马蹄,蹁跹起舞。

请同学们在下面词语中任选一个,写一段话,要求就是化无形为有形。

这些词语是“寒冷,孤独,愁绪,爱”。

结束语

愁起愁结愁过渡,工笔写景,情为景藏, 借美景消愁,但“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”,小确幸是无法排解“大哀愁”的,除非把眼前的苦厄度过去。“猛一抬头,不觉已是自己的门前”——现实的困境不解脱,愁苦便不消停。

所以人还是少悲叹,多动手解决现实问题的好。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读