统编版必修上册 15 我与地坛 课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版必修上册 15 我与地坛 课件(22张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 771.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-27 10:57:24 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

我与地坛

史铁生

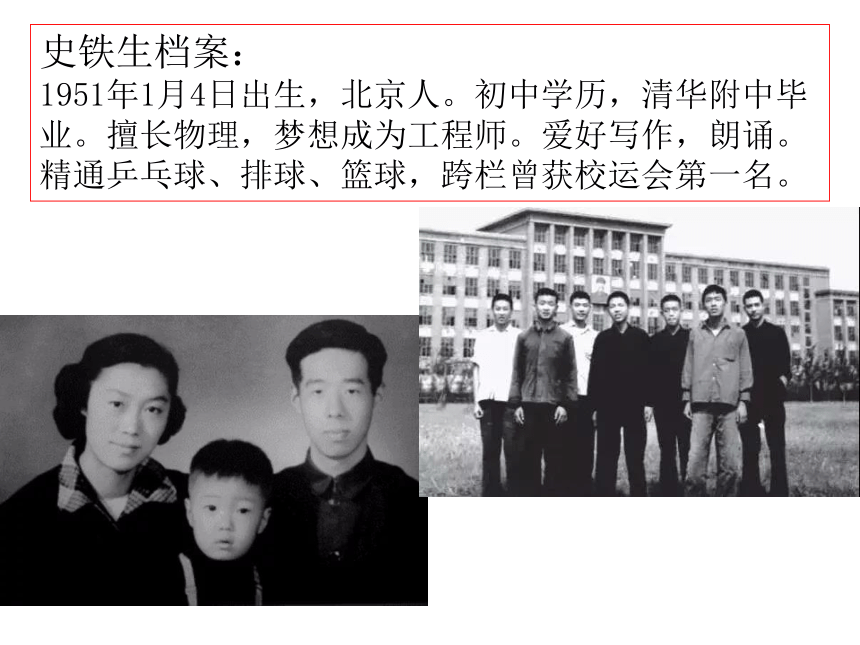

史铁生档案:

1951年1月4日出生,北京人。初中学历,清华附中毕业。擅长物理,梦想成为工程师。爱好写作,朗诵。精通乒乓球、排球、篮球,跨栏曾获校运会第一名。

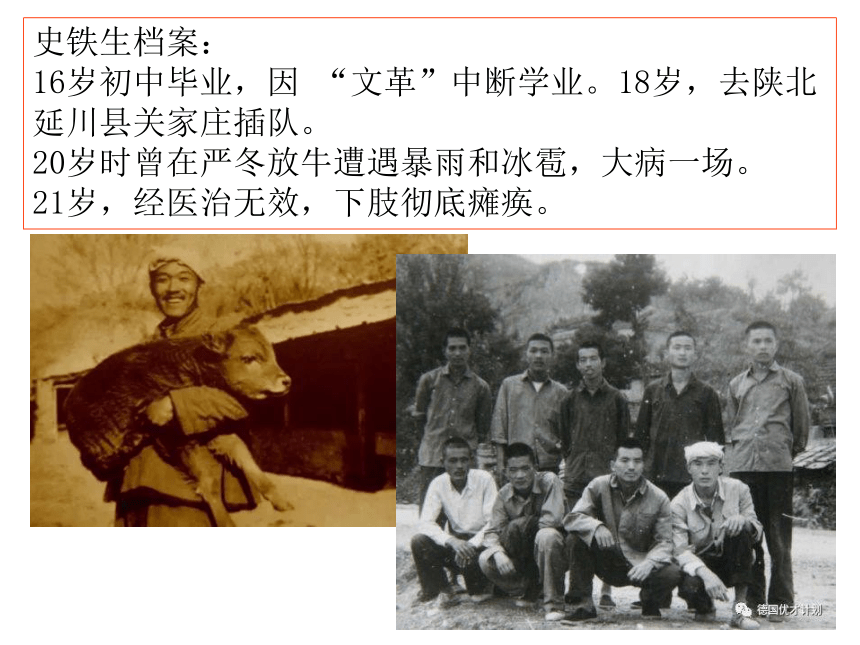

史铁生档案:

16岁初中毕业,因 “文革”中断学业。18岁,去陕北延川县关家庄插队。

20岁时曾在严冬放牛遭遇暴雨和冰雹,大病一场。

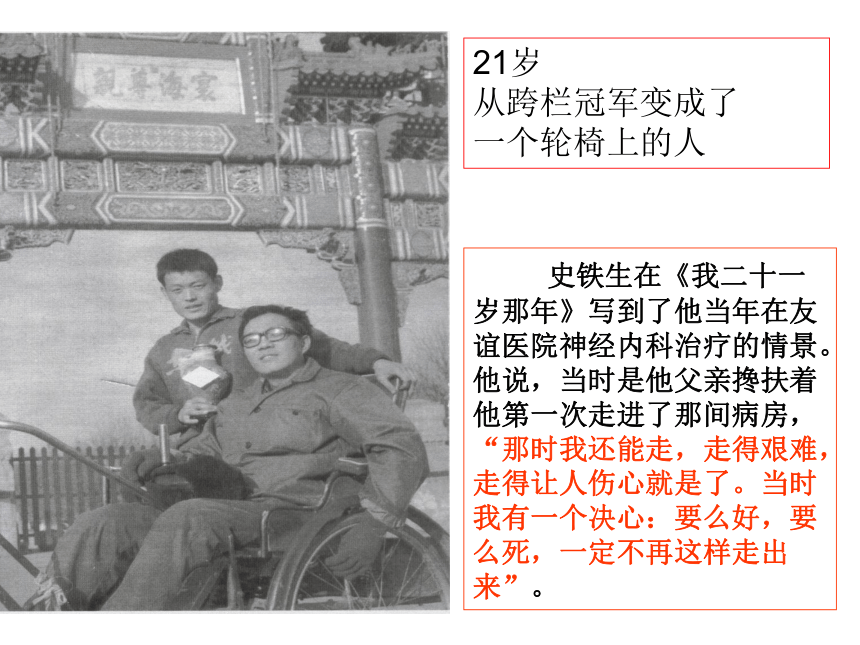

21岁,经医治无效,下肢彻底瘫痪。

史铁生在《我二十一岁那年》写到了他当年在友谊医院神经内科治疗的情景。他说,当时是他父亲搀扶着他第一次走进了那间病房,“那时我还能走,走得艰难,走得让人伤心就是了。当时我有一个决心:要么好,要么死,一定不再这样走出来”。

21岁

从跨栏冠军变成了

一个轮椅上的人

他曾三次自杀,但都未遂。

“我亲眼看见他把一整瓶药一口吞下,然后疼得在床上打滚,看见他一把摸向电源,全院电灯瞬间熄灭,才知道什么是真正的恐惧和绝望。”

史铁生的妹妹史岚回忆

思考:我与地坛的关系 。(用两个词)

地坛

母亲

谁挽救了史铁生?

缘分

宿命

(齐读)它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。四百多年里,它剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。这时候想必我是该来了。十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。

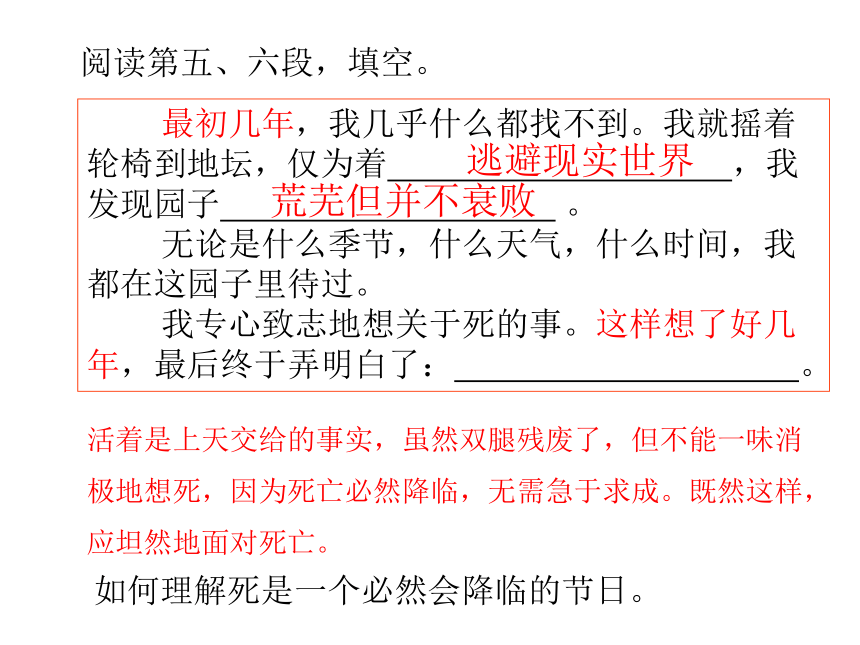

阅读第五、六段,填空。

最初几年,我几乎什么都找不到。我就摇着轮椅到地坛,仅为着 ,我发现园子 。

无论是什么季节,什么天气,什么时间,我都在这园子里待过。

我专心致志地想关于死的事。这样想了好几年,最后终于弄明白了: 。

逃避现实世界

荒芜但并不衰败

活着是上天交给的事实,虽然双腿残废了,但不能一味消极地想死,因为死亡必然降临,无需急于求成。既然这样,应坦然地面对死亡。

如何理解死是一个必然会降临的节日。

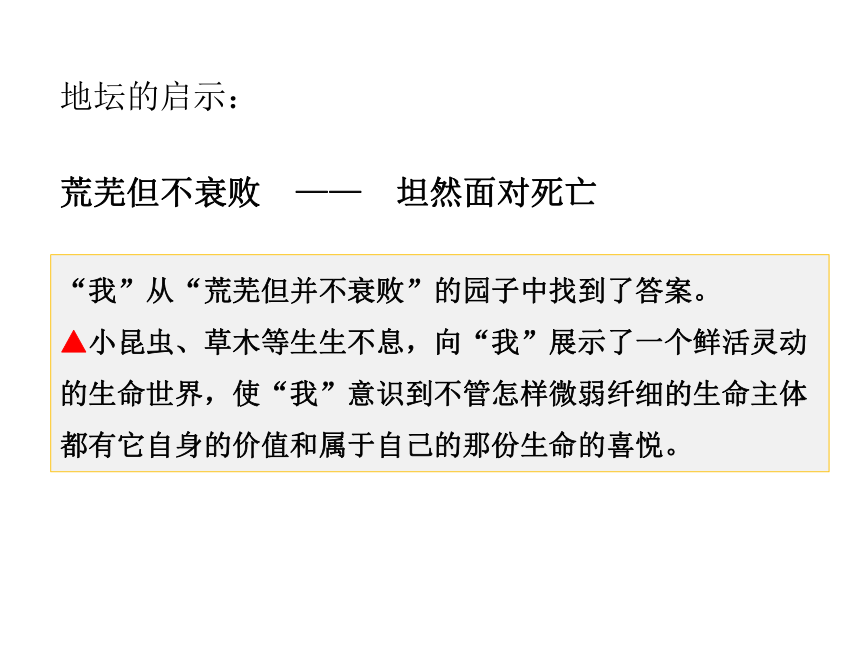

“我”从“荒芜但并不衰败”的园子中找到了答案。

▲小昆虫、草木等生生不息,向“我”展示了一个鲜活灵动的生命世界,使“我”意识到不管怎样微弱纤细的生命主体都有它自身的价值和属于自己的那份生命的喜悦。

荒芜但不衰败 —— 坦然面对死亡

地坛的启示:

十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西的任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么、然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿,从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。

剩下的就是怎样活的问题了?小组探究。

地坛的启示:

●地坛:充满生命律动——人:顽强地活出人生的味道

▲作者在此发现了生命的种种状态。最博大与最纤细,最沉静与最轻盈,最古老与最年轻,都在地坛上留下了只属于自己的身影。地坛上不断上演着季节的离去与来临。

所有这一切都见证了生命本身的律动的真实。

这实际是在回答前文怎样活的问题:

外在的环境是恶劣的,但生命是无法遭到破坏而发生改变的,只要按照自己的方式活着,顽强地活着,你就能坦然地体会到人生的味道。

生命的意义就在于你能创造这过程的美好与精彩,生命的价值就在于你能够镇静而又激动的欣赏这过程的美丽与悲壮。

一个只想使过程精彩的人是无法被剥夺的,因为死神也无法将一个精彩的过程变成不精彩的过程,因为坏运也无法阻挡你去创造你去创造一个精彩的过程,相反你可以把死亡也变成一个精彩的过程,相反坏运更利于你去创造精彩的过程。

地坛,

让他度过了绝望狂躁的青年,

也使他参悟,多变无常的人生。

命运总是让人捉摸不透,把疾病交给医生,把命运交给上帝,把快乐和勇气留给自己……

【第二部分】

阅读二三两段,说说为什么作者要说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”?

①母亲理解儿子,尊重儿子,维护着他的自尊,送他去地坛,但是出于一个母亲的本能,她又无法不为儿子担忧,于是整日整夜处在痛苦、惊恐、忧虑中。

②“我”所承受的,是我自己的不幸;母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。因此,作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”。

她不是那种光会疼爱儿子而不懂得理解儿子的母亲。她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。我那时脾气坏到极点,经常是发了疯一样地离开家,从那园子里回来又中了魔似的什么话都不说。母亲知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。她料想我不会愿意她跟我一同去,所以她从未这样要求过,她知道得给我一点独处的时间,得有这样一段过程。她只是不知道这过程得要多久,和这过程的尽头究竟是什么。每次我要动身时,她便无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车,看着我摇车拐出小院;这以后她会怎样,当年我不曾想过。

我可以断定,以她的聪慧和坚忍,在那些空落的白天后的黑夜,在那不眠的黑夜后的白天,她思来想去最后准是对自己说:……

我可以断定,以她的聪慧和坚忍,在那些空落的白天,在那不眠的黑夜,她思来想去最后准是对自己说:……

①“在那……在那……句式相同,“……白天……黑夜……黑夜……白天”回环往复,传达出“那些漫长的时间”单调重复,也更能凸显母亲痛苦和惊恐的绵绵不尽;

②用“空落”突出内心的茫然,不安,用“不眠”突出内心的担忧、焦虑,写出了母亲悲苦的情状。

选择你最有感触的细节进行朗读。

从母亲身上我感悟到了什么?

母亲多次到园中找“我”,母亲默默忍受着担忧,表现出坚忍的意志,毫不张扬的母爱……

地坛是“我”获得生存信念的地方,也是“我”感受母爱最深的地方。从结构上看,至此母亲与地坛已经融为一体。

(齐读)有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:“没想到这园子有这么大。”我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地万也都有过母亲的脚印。

平静的叙述

“他写作的速度很慢,一个短篇有时得写几个月,一个句子不满意,他能翻来覆去修改一天,写了上万字的稿子,只要不满意,撕了他也不觉得可惜。”(《我的朋友史铁生》)

“职业是生病,业余在写作”

在病痛折磨的“间隙”里,

史铁生创作了20部短篇小说、

6部中篇小说、2部长篇小说、

18部随笔散文、2部电影剧本……

在命运的混沌之点,在科学的迷茫之处,人惟有乞灵于自己的精神。不管我们信仰什么?都是我们自己的精神的描述和引导。

我与地坛

史铁生

史铁生档案:

1951年1月4日出生,北京人。初中学历,清华附中毕业。擅长物理,梦想成为工程师。爱好写作,朗诵。精通乒乓球、排球、篮球,跨栏曾获校运会第一名。

史铁生档案:

16岁初中毕业,因 “文革”中断学业。18岁,去陕北延川县关家庄插队。

20岁时曾在严冬放牛遭遇暴雨和冰雹,大病一场。

21岁,经医治无效,下肢彻底瘫痪。

史铁生在《我二十一岁那年》写到了他当年在友谊医院神经内科治疗的情景。他说,当时是他父亲搀扶着他第一次走进了那间病房,“那时我还能走,走得艰难,走得让人伤心就是了。当时我有一个决心:要么好,要么死,一定不再这样走出来”。

21岁

从跨栏冠军变成了

一个轮椅上的人

他曾三次自杀,但都未遂。

“我亲眼看见他把一整瓶药一口吞下,然后疼得在床上打滚,看见他一把摸向电源,全院电灯瞬间熄灭,才知道什么是真正的恐惧和绝望。”

史铁生的妹妹史岚回忆

思考:我与地坛的关系 。(用两个词)

地坛

母亲

谁挽救了史铁生?

缘分

宿命

(齐读)它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。四百多年里,它剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。这时候想必我是该来了。十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。

阅读第五、六段,填空。

最初几年,我几乎什么都找不到。我就摇着轮椅到地坛,仅为着 ,我发现园子 。

无论是什么季节,什么天气,什么时间,我都在这园子里待过。

我专心致志地想关于死的事。这样想了好几年,最后终于弄明白了: 。

逃避现实世界

荒芜但并不衰败

活着是上天交给的事实,虽然双腿残废了,但不能一味消极地想死,因为死亡必然降临,无需急于求成。既然这样,应坦然地面对死亡。

如何理解死是一个必然会降临的节日。

“我”从“荒芜但并不衰败”的园子中找到了答案。

▲小昆虫、草木等生生不息,向“我”展示了一个鲜活灵动的生命世界,使“我”意识到不管怎样微弱纤细的生命主体都有它自身的价值和属于自己的那份生命的喜悦。

荒芜但不衰败 —— 坦然面对死亡

地坛的启示:

十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西的任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么、然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿,从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。

剩下的就是怎样活的问题了?小组探究。

地坛的启示:

●地坛:充满生命律动——人:顽强地活出人生的味道

▲作者在此发现了生命的种种状态。最博大与最纤细,最沉静与最轻盈,最古老与最年轻,都在地坛上留下了只属于自己的身影。地坛上不断上演着季节的离去与来临。

所有这一切都见证了生命本身的律动的真实。

这实际是在回答前文怎样活的问题:

外在的环境是恶劣的,但生命是无法遭到破坏而发生改变的,只要按照自己的方式活着,顽强地活着,你就能坦然地体会到人生的味道。

生命的意义就在于你能创造这过程的美好与精彩,生命的价值就在于你能够镇静而又激动的欣赏这过程的美丽与悲壮。

一个只想使过程精彩的人是无法被剥夺的,因为死神也无法将一个精彩的过程变成不精彩的过程,因为坏运也无法阻挡你去创造你去创造一个精彩的过程,相反你可以把死亡也变成一个精彩的过程,相反坏运更利于你去创造精彩的过程。

地坛,

让他度过了绝望狂躁的青年,

也使他参悟,多变无常的人生。

命运总是让人捉摸不透,把疾病交给医生,把命运交给上帝,把快乐和勇气留给自己……

【第二部分】

阅读二三两段,说说为什么作者要说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”?

①母亲理解儿子,尊重儿子,维护着他的自尊,送他去地坛,但是出于一个母亲的本能,她又无法不为儿子担忧,于是整日整夜处在痛苦、惊恐、忧虑中。

②“我”所承受的,是我自己的不幸;母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。因此,作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”。

她不是那种光会疼爱儿子而不懂得理解儿子的母亲。她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。我那时脾气坏到极点,经常是发了疯一样地离开家,从那园子里回来又中了魔似的什么话都不说。母亲知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。她料想我不会愿意她跟我一同去,所以她从未这样要求过,她知道得给我一点独处的时间,得有这样一段过程。她只是不知道这过程得要多久,和这过程的尽头究竟是什么。每次我要动身时,她便无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车,看着我摇车拐出小院;这以后她会怎样,当年我不曾想过。

我可以断定,以她的聪慧和坚忍,在那些空落的白天后的黑夜,在那不眠的黑夜后的白天,她思来想去最后准是对自己说:……

我可以断定,以她的聪慧和坚忍,在那些空落的白天,在那不眠的黑夜,她思来想去最后准是对自己说:……

①“在那……在那……句式相同,“……白天……黑夜……黑夜……白天”回环往复,传达出“那些漫长的时间”单调重复,也更能凸显母亲痛苦和惊恐的绵绵不尽;

②用“空落”突出内心的茫然,不安,用“不眠”突出内心的担忧、焦虑,写出了母亲悲苦的情状。

选择你最有感触的细节进行朗读。

从母亲身上我感悟到了什么?

母亲多次到园中找“我”,母亲默默忍受着担忧,表现出坚忍的意志,毫不张扬的母爱……

地坛是“我”获得生存信念的地方,也是“我”感受母爱最深的地方。从结构上看,至此母亲与地坛已经融为一体。

(齐读)有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:“没想到这园子有这么大。”我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地万也都有过母亲的脚印。

平静的叙述

“他写作的速度很慢,一个短篇有时得写几个月,一个句子不满意,他能翻来覆去修改一天,写了上万字的稿子,只要不满意,撕了他也不觉得可惜。”(《我的朋友史铁生》)

“职业是生病,业余在写作”

在病痛折磨的“间隙”里,

史铁生创作了20部短篇小说、

6部中篇小说、2部长篇小说、

18部随笔散文、2部电影剧本……

在命运的混沌之点,在科学的迷茫之处,人惟有乞灵于自己的精神。不管我们信仰什么?都是我们自己的精神的描述和引导。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读