2021—2022学年统编版高中语文必修上册14.1《故都的秋》(课件26张)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文必修上册14.1《故都的秋》(课件26张) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 19.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-27 16:17:22 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

故都的秋

郁达夫

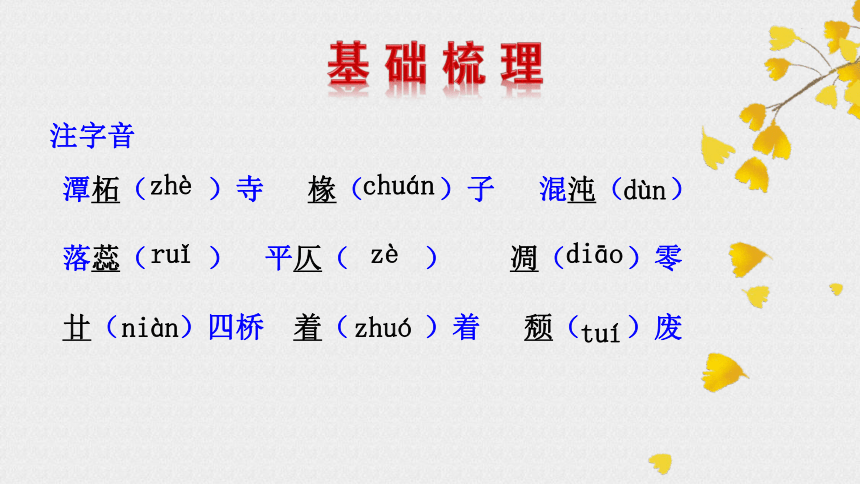

潭柘( )寺 椽( )子 混沌( )

落蕊( ) 平仄( ) 凋( )零

廿( )四桥 着( )着 颓( )废

注字音

tuí

zhè

chuán

dùn

ruǐ

zè

diāo

niàn

zhuó

1.读第1、2自然段,分析作者分别是用哪些字来概括北国之秋和南国之秋的特征的。思考作者在写北国之秋时,为什么拿南国之秋做对比?

【提示】北国之秋:清、静、悲凉。

南国之秋:慢、润、淡。

作者运用了对比(在描写某一个事物时,用另外的和它相似或相反的事物做陪衬)的手法,使北国之秋更鲜明、更突出地显现出来。

作者运用对比的手法来表现对故都之秋的依恋之情。

活动

作者从不同的角度为我们描绘了五幅故都秋景图,请同学们仿照第一幅图结合自己的想象力分别给剩下的四幅图命名,并赏析四幅秋景图(感觉或色彩)。

第一幅 清晨秋景图

碧绿的天色

驯鸽的飞声

一丝一丝的日光

牵牛花的颜色

疏疏落落的秋草

描写角度:视觉 听觉

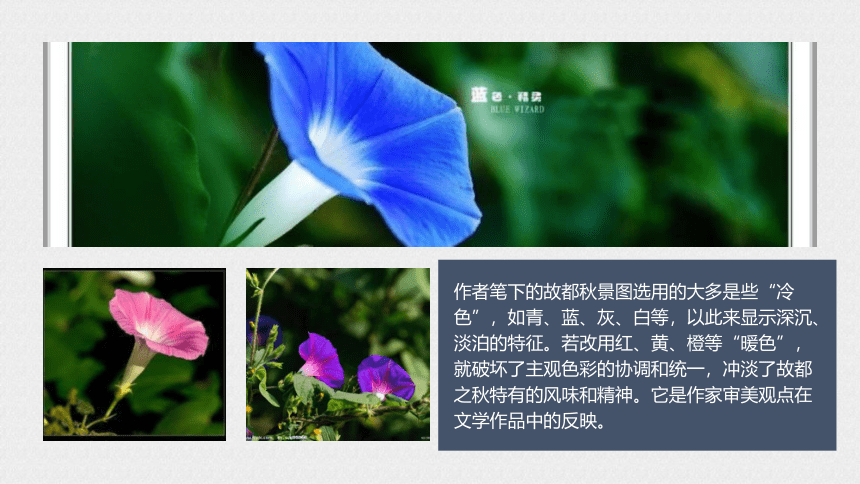

【提示】作者描写故都的秋,是“清、静、悲凉”的秋,作者笔下的景物也不仅仅是对自然景物的客观再现,作者以情驭景,把自己的“主观色彩”融入了自然界的“客观色彩”之中。作者认为牵牛花“以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下”,因为淡红是暖色调,与作者当时的心情、气质、审美追求都不符,因而他认为“最下”。

2.作者为什么认为牵牛花“以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下”?

作者笔下的故都秋景图选用的大多是些“冷色”,如青、蓝、灰、白等,以此来显示深沉、淡泊的特征。若改用红、黄、橙等“暖色”,就破坏了主观色彩的协调和统一,冲淡了故都之秋特有的风味和精神。它是作家审美观点在文学作品中的反映。

第二幅 秋槐落蕊图

落蕊

细腻

清闲

落寞

描写角度:视觉 触觉

第三幅 秋蝉残鸣图

衰弱

残声

啼唱

描写角度:听觉

第四幅 桥头秋雨图

有秋的宁静,也有情和景的悲凉。

灰沉沉的天底下

一阵凉风

息列索落的下起雨

都市闲人着装举止、

神情声调

3.作者在文中写的不是上流社会人士或文化人士,而是“都市闲人”,为什么这样写

【提示】这里的“都市闲人”指的是平民,他们的形象更具故都的地方特点,这样悠然闲适的互答,更能感悟生活的淡泊,也流露出了作者对“都市闲人”过着那样无忧无虑的生活的向往之情。

淡绿微黄的颜色

成熟到八九分

清秋佳日

第五幅 清秋佳果图

4. 作者为什么不写果子成熟时,而写“淡绿微黄”的将熟未熟的秋果景色?

【提示】 “淡绿微黄”所呈现出的是一种清、静的淡色,它与作者对故都的秋的清、静、悲凉的独特情感体验相一致,深化了文章的主题。

秋 景 图

秋蝉残鸣图

秋槐落蕊图

清晨秋景图

桥头秋雨图

清秋佳果图

清、静、悲凉

思考

“清、静、悲凉”的特点是通过什么手法体现的?

冷色调(清)

秋色:青天(蓝绿)蓝朵(蓝色) 秋草(黄色)落蕊(灰白) 树影(暗灰)

灰土(灰色) 灰沉沉的天

(灰色)青布(蓝绿)

枣树(淡绿微黄)

以动衬静(静)

秋声:“青天下驯鸽的飞声”“秋蝉的衰弱的残声”“息列索落”的雨声,“缓慢悠闲”的人声

主观感受(悲凉)

“细数”“静对”,(透露出悠闲、惬意)自然而然地也能感到十分的秋意

只能感出一点点极微细极柔软的触觉

看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞

视觉、听觉、触觉多角度描写结合,加以主观感受的抒发,渲染出北国秋天的“清、静、悲凉”

作者在第12段讨论了中外作品中的“秋”,这样写的目的是什么?

故都之秋,别有深味

虽国有异,秋感略同

结尾怎么写的?这样可以看出本文的思路了,全文可以分几部分?

也是用对比手法

作者用一支生花妙笔,把浓浓的秋味展现得淋漓尽致,但作者觉得这样仍然意犹未尽。因此在第13段,再次提到了北国的秋和南国的秋,与前文呼应,并运用形象的比喻,以排比的句式进行鲜明的对比来体现两者的不同。

南国的秋

北国的秋

本体

喻

体

黄酒

白干

甘甜可口

回味不永

稀饭

馍馍

食之有味

不浓易饿

鲈鱼

大蟹

黄犬

骆驼

玲珑如意

逗玩邀宠

味美细腻

剔刺而食

清香后劲足如秋之内蕴

有味耐饥

如秋之隽永

可大快朵颐

得秋之爽气

跋涉千万里

有秋之阔远

总起

故都之秋清、静、悲凉,令人向往

江南之秋色味不浓,赏玩不足

分写

总写

记叙

议论

虽国有异,秋感略同

故都之秋,别有深味

南国之秋色味不如北国之浓

故都秋好,宁可减寿也要留住

清、静、悲凉

(五幅秋景图)

为什么如此的“清”“静”“悲凉”的秋,郁达夫却“愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头”?

探缘由——半缘家国半缘君

个 人 经 历

审 美 特 质

悲 秋 情 结

时 代 背 景

郁达夫回国不久,在南方不如意,曾经到北京的大学教过书。那一阵,他的经济困窘稍有缓解,然而没有

彻底改观。他把家庭安置在北京,但妻儿日子过得紧

巴,他的龙儿还是病死了。

以后就是南下,改娶王映霞,但北京

给他的生活,怎么说也是留下了很

深的印痕。说起对北京格外浓,

格外切的思念,他这样讲:

最大的原因或許是為了我那長子之骨,現在也還埋在郊外廣誼園的墳山,而几位極要好的知己,又是在那里同時斃命的受難者的一群。

写作背景:本文写于1934年,九·一八事变之后,北平将遭到日寇践踏,在这个时候,郁达夫正是怀着最后看一眼故都的秋色的心情重游故地的。就像一件心爱之物,传家瑰宝,即将面临着暴力地抢劫而自己又无力抵御一样,那种悲凉、那种无奈,自然要在文章中显现出来。

再见

故都的秋

郁达夫

潭柘( )寺 椽( )子 混沌( )

落蕊( ) 平仄( ) 凋( )零

廿( )四桥 着( )着 颓( )废

注字音

tuí

zhè

chuán

dùn

ruǐ

zè

diāo

niàn

zhuó

1.读第1、2自然段,分析作者分别是用哪些字来概括北国之秋和南国之秋的特征的。思考作者在写北国之秋时,为什么拿南国之秋做对比?

【提示】北国之秋:清、静、悲凉。

南国之秋:慢、润、淡。

作者运用了对比(在描写某一个事物时,用另外的和它相似或相反的事物做陪衬)的手法,使北国之秋更鲜明、更突出地显现出来。

作者运用对比的手法来表现对故都之秋的依恋之情。

活动

作者从不同的角度为我们描绘了五幅故都秋景图,请同学们仿照第一幅图结合自己的想象力分别给剩下的四幅图命名,并赏析四幅秋景图(感觉或色彩)。

第一幅 清晨秋景图

碧绿的天色

驯鸽的飞声

一丝一丝的日光

牵牛花的颜色

疏疏落落的秋草

描写角度:视觉 听觉

【提示】作者描写故都的秋,是“清、静、悲凉”的秋,作者笔下的景物也不仅仅是对自然景物的客观再现,作者以情驭景,把自己的“主观色彩”融入了自然界的“客观色彩”之中。作者认为牵牛花“以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下”,因为淡红是暖色调,与作者当时的心情、气质、审美追求都不符,因而他认为“最下”。

2.作者为什么认为牵牛花“以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下”?

作者笔下的故都秋景图选用的大多是些“冷色”,如青、蓝、灰、白等,以此来显示深沉、淡泊的特征。若改用红、黄、橙等“暖色”,就破坏了主观色彩的协调和统一,冲淡了故都之秋特有的风味和精神。它是作家审美观点在文学作品中的反映。

第二幅 秋槐落蕊图

落蕊

细腻

清闲

落寞

描写角度:视觉 触觉

第三幅 秋蝉残鸣图

衰弱

残声

啼唱

描写角度:听觉

第四幅 桥头秋雨图

有秋的宁静,也有情和景的悲凉。

灰沉沉的天底下

一阵凉风

息列索落的下起雨

都市闲人着装举止、

神情声调

3.作者在文中写的不是上流社会人士或文化人士,而是“都市闲人”,为什么这样写

【提示】这里的“都市闲人”指的是平民,他们的形象更具故都的地方特点,这样悠然闲适的互答,更能感悟生活的淡泊,也流露出了作者对“都市闲人”过着那样无忧无虑的生活的向往之情。

淡绿微黄的颜色

成熟到八九分

清秋佳日

第五幅 清秋佳果图

4. 作者为什么不写果子成熟时,而写“淡绿微黄”的将熟未熟的秋果景色?

【提示】 “淡绿微黄”所呈现出的是一种清、静的淡色,它与作者对故都的秋的清、静、悲凉的独特情感体验相一致,深化了文章的主题。

秋 景 图

秋蝉残鸣图

秋槐落蕊图

清晨秋景图

桥头秋雨图

清秋佳果图

清、静、悲凉

思考

“清、静、悲凉”的特点是通过什么手法体现的?

冷色调(清)

秋色:青天(蓝绿)蓝朵(蓝色) 秋草(黄色)落蕊(灰白) 树影(暗灰)

灰土(灰色) 灰沉沉的天

(灰色)青布(蓝绿)

枣树(淡绿微黄)

以动衬静(静)

秋声:“青天下驯鸽的飞声”“秋蝉的衰弱的残声”“息列索落”的雨声,“缓慢悠闲”的人声

主观感受(悲凉)

“细数”“静对”,(透露出悠闲、惬意)自然而然地也能感到十分的秋意

只能感出一点点极微细极柔软的触觉

看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞

视觉、听觉、触觉多角度描写结合,加以主观感受的抒发,渲染出北国秋天的“清、静、悲凉”

作者在第12段讨论了中外作品中的“秋”,这样写的目的是什么?

故都之秋,别有深味

虽国有异,秋感略同

结尾怎么写的?这样可以看出本文的思路了,全文可以分几部分?

也是用对比手法

作者用一支生花妙笔,把浓浓的秋味展现得淋漓尽致,但作者觉得这样仍然意犹未尽。因此在第13段,再次提到了北国的秋和南国的秋,与前文呼应,并运用形象的比喻,以排比的句式进行鲜明的对比来体现两者的不同。

南国的秋

北国的秋

本体

喻

体

黄酒

白干

甘甜可口

回味不永

稀饭

馍馍

食之有味

不浓易饿

鲈鱼

大蟹

黄犬

骆驼

玲珑如意

逗玩邀宠

味美细腻

剔刺而食

清香后劲足如秋之内蕴

有味耐饥

如秋之隽永

可大快朵颐

得秋之爽气

跋涉千万里

有秋之阔远

总起

故都之秋清、静、悲凉,令人向往

江南之秋色味不浓,赏玩不足

分写

总写

记叙

议论

虽国有异,秋感略同

故都之秋,别有深味

南国之秋色味不如北国之浓

故都秋好,宁可减寿也要留住

清、静、悲凉

(五幅秋景图)

为什么如此的“清”“静”“悲凉”的秋,郁达夫却“愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头”?

探缘由——半缘家国半缘君

个 人 经 历

审 美 特 质

悲 秋 情 结

时 代 背 景

郁达夫回国不久,在南方不如意,曾经到北京的大学教过书。那一阵,他的经济困窘稍有缓解,然而没有

彻底改观。他把家庭安置在北京,但妻儿日子过得紧

巴,他的龙儿还是病死了。

以后就是南下,改娶王映霞,但北京

给他的生活,怎么说也是留下了很

深的印痕。说起对北京格外浓,

格外切的思念,他这样讲:

最大的原因或許是為了我那長子之骨,現在也還埋在郊外廣誼園的墳山,而几位極要好的知己,又是在那里同時斃命的受難者的一群。

写作背景:本文写于1934年,九·一八事变之后,北平将遭到日寇践踏,在这个时候,郁达夫正是怀着最后看一眼故都的秋色的心情重游故地的。就像一件心爱之物,传家瑰宝,即将面临着暴力地抢劫而自己又无力抵御一样,那种悲凉、那种无奈,自然要在文章中显现出来。

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读