2021-2022学年数学 人教A版(2019)必修第一册第二章“一元二次函数、方程和不等式”单元-章首课教学设计

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年数学 人教A版(2019)必修第一册第二章“一元二次函数、方程和不等式”单元-章首课教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 189.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教A版(2019) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-11-30 08:16:26 | ||

图片预览

文档简介

第二章“一元二次函数、方程和不等式”单元-章首课教学设计

设计者:

指导教师:

一、内容及其解析

1.内容:等式性质与不等式性质;基本不等式;二次函数与一元二次方程、不等式.

2.内容解析:

内容的本质:一方面,方程与不等式是重要的数学工具;另一方面,用函数的观点看方程和不等式是一种重要的数学方法,体现了数学知识之间的联系性和整体性。

蕴含的数学思想和方法:在用数学的语言表达和交流所研究的数学对象时,积累数学抽象的经验.教学中,蕴含着数形结合思想、分类讨论思想以及转化与化归思想.

知识的上下位关系:本章围绕不等式展开主要内容,包括用不等式刻画不等关系、不等式的性质、对两类具体的不等式-基本不等式和一元二次不等式的研究.“等式性质与不等式性质”是引导学生类比初中所学等式的内容和方法展开不等式研究,提高对等式和不等式的共性与差异的理解.在此基础上,“基本不等式”一节展开了对一种具体的不等式——基本不等式的研究.“二次函数与一元二次方程、不等式”则引导学生从二次函数的观点看一元二次方程、不等式,然后从一元二次不等式与相应函数、方程的联系中推导出求解一元二次不等式的一般性方法,进一步发展了用函数理解方程、不等式的思想方法.

育人价值:本章是高中数学必修课程中的预备知识,起着初高中数学的衔接与过渡作用.通过本章的学习,学生的逻辑推理和数学运算素养将得到进一步提升。

教学重点:不等式基本性质的发现过程及性质本身,以及二次函数与一元二次方程、不等式的联系.

二、教学目标及其解析

1.单元目标

(1)梳理等式的性质,理解不等式的概念,掌握不等式的性质.

(2)掌握基本不等式,结合具体实例,能用基本不等式解决简单的最大值获最小值问题.

(3)会结合二次函数的图象,判断一元二次方程实根的存在性及实根的个数,了解函数的零点与方程根的关系.

(4)经历从实际情境中抽象出一元二次不等式的过程,了解一元二次不等式的现实意义;能借助二次函数求解一元二次不等式,并能用集合表示一元二次不等式的解集.

(5)借助二次函数的图象,了解一元二次不等式与相应函数、方程的联系.

2.目标解析

达成以上目标的标志是:

(1)通过梳理等式的性质,归纳出其中蕴含的思想方法,猜想并证明不等式的基本性质,并正确能运用不等式性质对不等式进行恰当的等价变形,从而证明一些简单命题;

(2)理解基本不等式的适用范围及取等条件,能用分析法证明基本不等式,能用基本不等式解决最值问题;

(3)以求解一元二次不等式为载体,在建立二次函数与一元二次方程、不等式的联系中,获得用二次函数求解一元二次不等式的一般性方法.

(4)认识到函数的重要性,体会到数学的整体性,为后续进一步发展直观想象、数学抽象等核心素养打下基础.

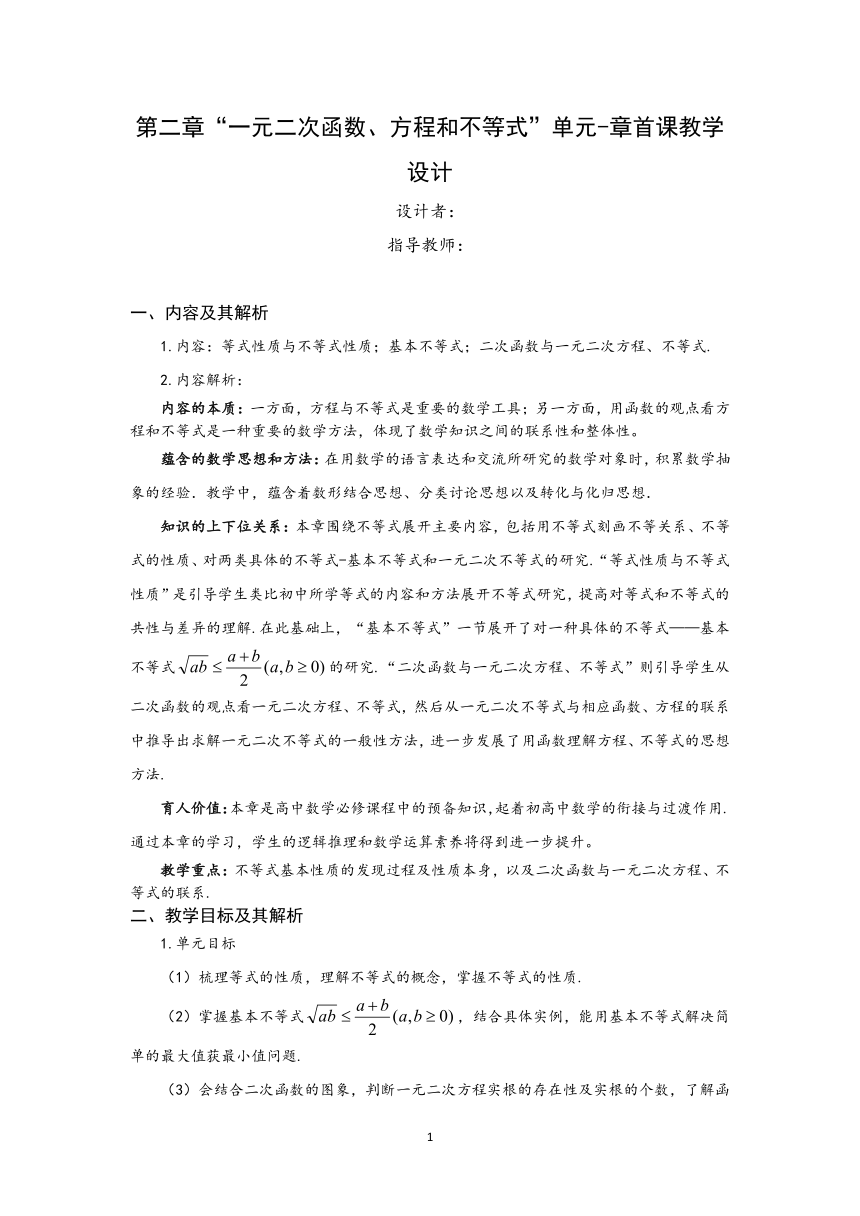

3.本章知识结构图

(1)教材内容安排

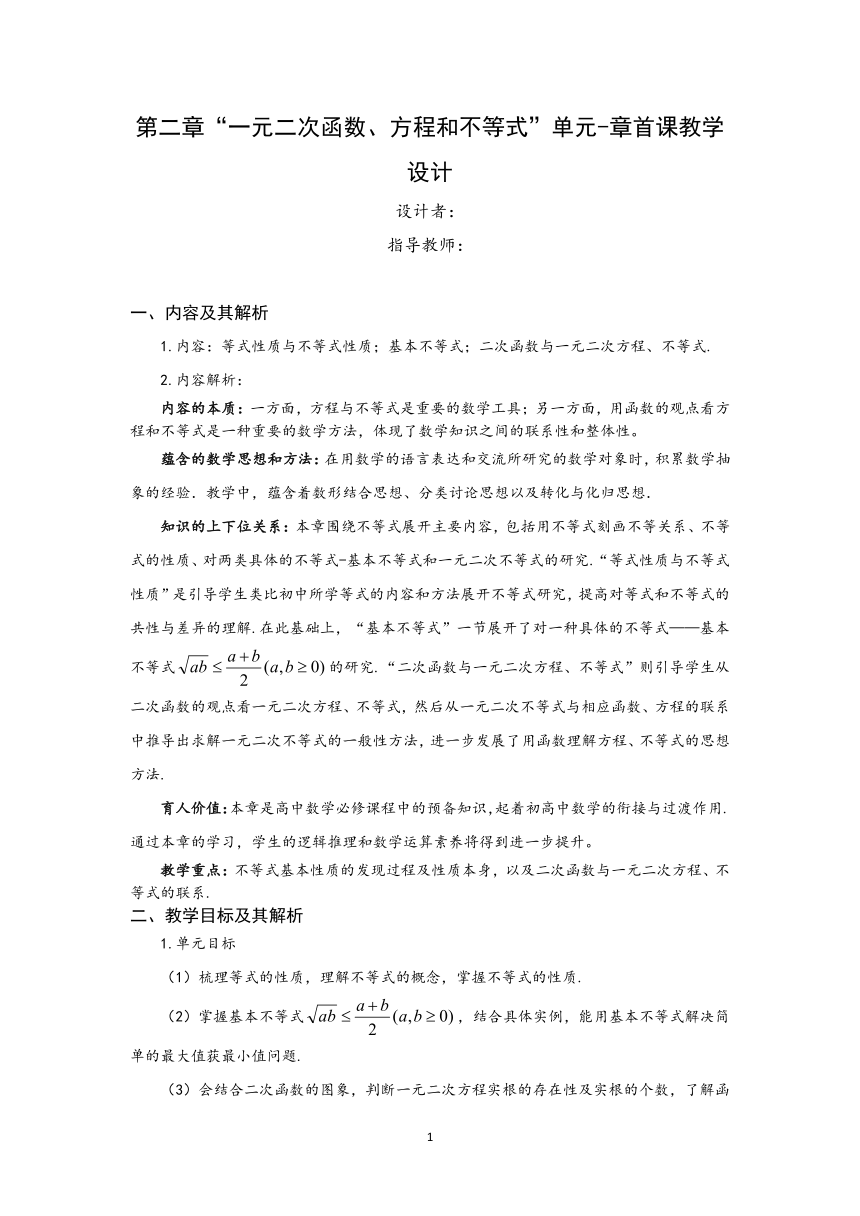

单元教学的内容结构体系设计[1]

实线框中的内容代本章要介绍的新知识, 虚线框中的内容代表初中学过的内容。

三、教学问题诊断分析

1.问题诊断

(1)本章是高中数学必修课程中的预备知识,是为了帮助学生完成初高中数学学习过渡所成立的知识主题,起着初高中数学的衔接与过渡作用.因此教师应基于学生现有学力,以尊重学生在初高中数学学习中表现出的个体差异为前提,搭建合适的教学框架,以求帮助学生顺利完成初高中数学学习过渡.

(2)发现不等式的基本性质是学生进行本章学习时面临的第一个难点,主要问题出现在归纳等式的基本性质所反映的“式的本质属性”.

(3)本章对两类具体不等式展开研究.

基本不等式模型是由基本不等式演化出的两类数学模型,对应了两类最值问题.故在面临实际问题时需要学生简化问题情境,分析为什么问题中的数量关系符合基本不等式模型对应的两类最值问题,这是学生模型思想得以发展的必经过程.

对于二次函数与一元二次方程、不等式的联系上,需对学生反复强调三者之间的关系,将二次函数图像的关键点作为解决不等式问题的突破口,且需反复提醒学生零点的概念.

2.教学难点:

(1)类比等式的基本性质,发现不等式的基本性质.

(2)用不等式的性质证明一些简单命题(包括用分析法证明基本不等式)

(3)用基本不等式解决简单的最大值或最小值问题.

四、教学支持条件分析

1.在初中的代数学习中,学生对如何研究一个代数对象已经有了初步感受,本章教学要注意引导学生借助已有经验构建研究不等式的基本路径,包括研究对象的抽象、研究内容的确定、研究过程的安排、研究方法的获得等.

2.利用网络平台(比如ipad等) 引导学生结合函数图象分析问题.

五、章首课教学设计

章首课 等式性质与不等式性质

(一)课时教学内容:

现实世界和日常生活中存在着大量的不等关系,数学中,我们用不等式来表示不等关系。不等式的性质是解决不等式问题的基本依据,凡是不等式的变形、运算都要严格按照不等式的性质进行。因此,不等式的性质是学习本章后续内容和选修4-5不等式选讲的重要保障,亦是体会化归与转化,类比等数学思想,和培养学生数学运算能力,逻辑推理能力的良好素材.

在高中数学中,不等式的地位不仅特殊,而且重要,它与高中数学几乎所有章节都有联系,尤其与函数、方程等联系紧密,因此,不等式才成为高考中经久不衰的热点、重点,有时也是难点.

本课为章首课,旨在引导学生根据教师提供的引导性材料,直观感知将要学习的新知内容与思想方法。这种感知过程的猜想性较强,思维跨度也较大,往往反映了学生头脑中的已有认知经验与思考问题的方式.

本节课分为三个环节:引导学生对章头图进行解析、从实际情境中抽象出不等关系、作差法.

(二)课时教学目标:

1.通过具体情景,让学生感受在现实世界和日常生活中存在的不等关系,理解和掌握列不等式的步骤.

2.能灵活用作差法比较两个数与式的大小,提高数学运算能力.

3.培养学生观察、类比、辨析、运用的综合思维能力,体会化归与转化、类比等数学思想,提高学生数学运算和逻辑推理能力.

(三)教学重点与难点

1.教学重点:将不等关系用不等式表示出来,用作差法比较两个式子大小.

2.教学难点:在实际情景中建立不等式(组),准确用作差法比较大小.

(四)教学过程设计

【问题1】观察第二章的章头图,你看到了什么?

师生活动:

1.教师引导学生思考章头图中的具体情境;

2.学生思考、感受情境中包含的一元二次不等式,体会数学在实际生活中的应用.

设计意图

引入本章内容

追问:请阅读章引言,结合章头图,你有什么收获?

师生活动:

1.学生对两段章引言的内容进行概括,第一段阐述了本章内容的地位与作用,第二段阐述了本章的主要内容与研究方法.

2.教师指出,在研究方法上,本章通过回顾、梳理初中所学的等式内容,提炼出其中蕴含的思想方法,再将其迁移到对不等式相关内容的学习中.

设计意图

帮助学生初步建立对全章内容的认识

【问题3】请结合下述情景进行思考:

购买火车票有一项规定:随同成人旅行,身高超过1.1 m(含1.1 m)而不超过1.5 m的儿童,享受半价客票、加快票和空调票(简称儿童票),超1.5 m时应买全价票.每一成人旅客可免费携带一名身高不足1.1米的儿童,超过一名时,超过的人数应买儿童票.从数学的角度,应如何理解和表示“不超过”“超过”呢?你能用数学表达式表示情景中的不等关系吗?

师生活动:

1.学生经过思考,尝试用数学表达式表示情境中的不等关系.

2.教师结合生活中熟悉的情景,引导学生分析问题中的数量关系,并学会运用不等式(组)表示不等关系,培养学生数学建模的核心素养..

设计意图:

通过类比等式的内容和思想方式,探索不等式的相关内容.

追问:你能举出生活中含有不等关系的例子吗?不等关系用什么表示?

师生活动:

1.学生举出生活中含有不等关系的例子.

2.教师引导学生抽象出其中的不等关系,列出不等式

设计意图:

在“式的大小关系”的本质属性的指引下探索不等式的基本性质.

例1.某钢铁厂要把长度为4 000 mm的钢管截成500 mm和600 mm

两种,按照生产的要求,600 mm钢管的数量不能超过500 mm钢管的3倍.试写出满足上述所有不等关系的不等式.

师生活动:

1.教师引导学生进行分析,列出不等式表示上述不等关系.

2.学生尝试进行表达.

设计意图:

由典型问题的分析解决,体会建立不等式(组)的一般方法和难点所在.

【问题4】请归纳出用不等式(组)表示实际问题中不等关系的步骤.

师生活动:

1.教师引导学生进行归纳总结,培养和提升学生运用数学眼光分析表达问题的能力.

2.学生尝试进行表达,发展数学抽象和数学建模的核心素养.

设计意图:

用数学语言表示不等关系.

【归纳总结】用不等式(组)表示实际问题中不等关系的步骤:

①审题.通读题目,分清楚已知量和待求量,设出待求量.找出体现不等关系的关键词:“至少”“至多”“不少于”“不多于”“超过”“不超过”等.

②列不等式组:分析题意,找出已知量和待求量之间的约束条件,将各约束条件用不等式表示.

课堂练习:

1.某种杂志原以每本2.5元的价格销售,可以售出8万本.根据市场调查,若单价每提高0.1元,销售量就可能相应减少2 000本,若把提价后杂志的定价设为x元,怎样用不等式表示销售的总收入仍不低于20万元?

2.某工厂在招标会上,购得甲材料x t,乙材料y t,若维持工厂正常生产,甲、乙两种材料总量至少需要120 t,则x、y应满足的不等关系是( )

A.x+y>120 B.x+y<120

C.x+y≥120 D.x+y≤120

设计意图

通过练习巩固分析表达不等关系,教会学生解决和研究问题,提升数学抽象能力.

【问题5】我们学习了关于实数大小比较的一个基本事实: 数轴上的任意两点中,右边点对应的实数比左边点对应的实数大.根据这个公理,我们可用什么方法来比较实数的大小?

师生活动:

1.教师引导学生梳理出“作差法”比较实数大小的基本步骤.

2.学生通过典型例子,体会作差法是依据实数大小比较的基本事实最基本最重要的不等式证明方法.

设计意图;

理解作差法的原理,通过练习达到灵活运用.

【归纳总结】比较两个实数(或代数式)大小的步骤

(1)作差:对要比较大小的两个数(或式子)作差.

(2)变形:对差进行变形(因式分解、通分、配方等),是判断符号的前提.

(3)判断差的符号:结合变形的结果及题设条件判断差的符号.

(4)作出结论.

例2.已知x<y<0,比较(x2+y2)(x-y)与(x2-y2)(x+y)的大小

师生活动:

1.教师通过PPT展示作差法比较实数大小的具体表示.

2.学生感受使用作差法进行证明时需要对代数式进行正确的恒等变形,将两个式比大小的问题转化为判断代数式的符号问题.

设计意图:

通过练习巩固作差法,发展学生数学运算素养.

(五)目标检测设计

1.铁路总公司关于乘车行李规定如下:乘坐动车组列车携带品的外部尺寸长、宽、高之和补偿130cm.设携带品外部尺寸长、宽、高分别为a、b、c(单位:cm),这个规定用数学关系式可表示为__________

2.设,,则有( )

A. B. C. D.

设计者:

指导教师:

一、内容及其解析

1.内容:等式性质与不等式性质;基本不等式;二次函数与一元二次方程、不等式.

2.内容解析:

内容的本质:一方面,方程与不等式是重要的数学工具;另一方面,用函数的观点看方程和不等式是一种重要的数学方法,体现了数学知识之间的联系性和整体性。

蕴含的数学思想和方法:在用数学的语言表达和交流所研究的数学对象时,积累数学抽象的经验.教学中,蕴含着数形结合思想、分类讨论思想以及转化与化归思想.

知识的上下位关系:本章围绕不等式展开主要内容,包括用不等式刻画不等关系、不等式的性质、对两类具体的不等式-基本不等式和一元二次不等式的研究.“等式性质与不等式性质”是引导学生类比初中所学等式的内容和方法展开不等式研究,提高对等式和不等式的共性与差异的理解.在此基础上,“基本不等式”一节展开了对一种具体的不等式——基本不等式的研究.“二次函数与一元二次方程、不等式”则引导学生从二次函数的观点看一元二次方程、不等式,然后从一元二次不等式与相应函数、方程的联系中推导出求解一元二次不等式的一般性方法,进一步发展了用函数理解方程、不等式的思想方法.

育人价值:本章是高中数学必修课程中的预备知识,起着初高中数学的衔接与过渡作用.通过本章的学习,学生的逻辑推理和数学运算素养将得到进一步提升。

教学重点:不等式基本性质的发现过程及性质本身,以及二次函数与一元二次方程、不等式的联系.

二、教学目标及其解析

1.单元目标

(1)梳理等式的性质,理解不等式的概念,掌握不等式的性质.

(2)掌握基本不等式,结合具体实例,能用基本不等式解决简单的最大值获最小值问题.

(3)会结合二次函数的图象,判断一元二次方程实根的存在性及实根的个数,了解函数的零点与方程根的关系.

(4)经历从实际情境中抽象出一元二次不等式的过程,了解一元二次不等式的现实意义;能借助二次函数求解一元二次不等式,并能用集合表示一元二次不等式的解集.

(5)借助二次函数的图象,了解一元二次不等式与相应函数、方程的联系.

2.目标解析

达成以上目标的标志是:

(1)通过梳理等式的性质,归纳出其中蕴含的思想方法,猜想并证明不等式的基本性质,并正确能运用不等式性质对不等式进行恰当的等价变形,从而证明一些简单命题;

(2)理解基本不等式的适用范围及取等条件,能用分析法证明基本不等式,能用基本不等式解决最值问题;

(3)以求解一元二次不等式为载体,在建立二次函数与一元二次方程、不等式的联系中,获得用二次函数求解一元二次不等式的一般性方法.

(4)认识到函数的重要性,体会到数学的整体性,为后续进一步发展直观想象、数学抽象等核心素养打下基础.

3.本章知识结构图

(1)教材内容安排

单元教学的内容结构体系设计[1]

实线框中的内容代本章要介绍的新知识, 虚线框中的内容代表初中学过的内容。

三、教学问题诊断分析

1.问题诊断

(1)本章是高中数学必修课程中的预备知识,是为了帮助学生完成初高中数学学习过渡所成立的知识主题,起着初高中数学的衔接与过渡作用.因此教师应基于学生现有学力,以尊重学生在初高中数学学习中表现出的个体差异为前提,搭建合适的教学框架,以求帮助学生顺利完成初高中数学学习过渡.

(2)发现不等式的基本性质是学生进行本章学习时面临的第一个难点,主要问题出现在归纳等式的基本性质所反映的“式的本质属性”.

(3)本章对两类具体不等式展开研究.

基本不等式模型是由基本不等式演化出的两类数学模型,对应了两类最值问题.故在面临实际问题时需要学生简化问题情境,分析为什么问题中的数量关系符合基本不等式模型对应的两类最值问题,这是学生模型思想得以发展的必经过程.

对于二次函数与一元二次方程、不等式的联系上,需对学生反复强调三者之间的关系,将二次函数图像的关键点作为解决不等式问题的突破口,且需反复提醒学生零点的概念.

2.教学难点:

(1)类比等式的基本性质,发现不等式的基本性质.

(2)用不等式的性质证明一些简单命题(包括用分析法证明基本不等式)

(3)用基本不等式解决简单的最大值或最小值问题.

四、教学支持条件分析

1.在初中的代数学习中,学生对如何研究一个代数对象已经有了初步感受,本章教学要注意引导学生借助已有经验构建研究不等式的基本路径,包括研究对象的抽象、研究内容的确定、研究过程的安排、研究方法的获得等.

2.利用网络平台(比如ipad等) 引导学生结合函数图象分析问题.

五、章首课教学设计

章首课 等式性质与不等式性质

(一)课时教学内容:

现实世界和日常生活中存在着大量的不等关系,数学中,我们用不等式来表示不等关系。不等式的性质是解决不等式问题的基本依据,凡是不等式的变形、运算都要严格按照不等式的性质进行。因此,不等式的性质是学习本章后续内容和选修4-5不等式选讲的重要保障,亦是体会化归与转化,类比等数学思想,和培养学生数学运算能力,逻辑推理能力的良好素材.

在高中数学中,不等式的地位不仅特殊,而且重要,它与高中数学几乎所有章节都有联系,尤其与函数、方程等联系紧密,因此,不等式才成为高考中经久不衰的热点、重点,有时也是难点.

本课为章首课,旨在引导学生根据教师提供的引导性材料,直观感知将要学习的新知内容与思想方法。这种感知过程的猜想性较强,思维跨度也较大,往往反映了学生头脑中的已有认知经验与思考问题的方式.

本节课分为三个环节:引导学生对章头图进行解析、从实际情境中抽象出不等关系、作差法.

(二)课时教学目标:

1.通过具体情景,让学生感受在现实世界和日常生活中存在的不等关系,理解和掌握列不等式的步骤.

2.能灵活用作差法比较两个数与式的大小,提高数学运算能力.

3.培养学生观察、类比、辨析、运用的综合思维能力,体会化归与转化、类比等数学思想,提高学生数学运算和逻辑推理能力.

(三)教学重点与难点

1.教学重点:将不等关系用不等式表示出来,用作差法比较两个式子大小.

2.教学难点:在实际情景中建立不等式(组),准确用作差法比较大小.

(四)教学过程设计

【问题1】观察第二章的章头图,你看到了什么?

师生活动:

1.教师引导学生思考章头图中的具体情境;

2.学生思考、感受情境中包含的一元二次不等式,体会数学在实际生活中的应用.

设计意图

引入本章内容

追问:请阅读章引言,结合章头图,你有什么收获?

师生活动:

1.学生对两段章引言的内容进行概括,第一段阐述了本章内容的地位与作用,第二段阐述了本章的主要内容与研究方法.

2.教师指出,在研究方法上,本章通过回顾、梳理初中所学的等式内容,提炼出其中蕴含的思想方法,再将其迁移到对不等式相关内容的学习中.

设计意图

帮助学生初步建立对全章内容的认识

【问题3】请结合下述情景进行思考:

购买火车票有一项规定:随同成人旅行,身高超过1.1 m(含1.1 m)而不超过1.5 m的儿童,享受半价客票、加快票和空调票(简称儿童票),超1.5 m时应买全价票.每一成人旅客可免费携带一名身高不足1.1米的儿童,超过一名时,超过的人数应买儿童票.从数学的角度,应如何理解和表示“不超过”“超过”呢?你能用数学表达式表示情景中的不等关系吗?

师生活动:

1.学生经过思考,尝试用数学表达式表示情境中的不等关系.

2.教师结合生活中熟悉的情景,引导学生分析问题中的数量关系,并学会运用不等式(组)表示不等关系,培养学生数学建模的核心素养..

设计意图:

通过类比等式的内容和思想方式,探索不等式的相关内容.

追问:你能举出生活中含有不等关系的例子吗?不等关系用什么表示?

师生活动:

1.学生举出生活中含有不等关系的例子.

2.教师引导学生抽象出其中的不等关系,列出不等式

设计意图:

在“式的大小关系”的本质属性的指引下探索不等式的基本性质.

例1.某钢铁厂要把长度为4 000 mm的钢管截成500 mm和600 mm

两种,按照生产的要求,600 mm钢管的数量不能超过500 mm钢管的3倍.试写出满足上述所有不等关系的不等式.

师生活动:

1.教师引导学生进行分析,列出不等式表示上述不等关系.

2.学生尝试进行表达.

设计意图:

由典型问题的分析解决,体会建立不等式(组)的一般方法和难点所在.

【问题4】请归纳出用不等式(组)表示实际问题中不等关系的步骤.

师生活动:

1.教师引导学生进行归纳总结,培养和提升学生运用数学眼光分析表达问题的能力.

2.学生尝试进行表达,发展数学抽象和数学建模的核心素养.

设计意图:

用数学语言表示不等关系.

【归纳总结】用不等式(组)表示实际问题中不等关系的步骤:

①审题.通读题目,分清楚已知量和待求量,设出待求量.找出体现不等关系的关键词:“至少”“至多”“不少于”“不多于”“超过”“不超过”等.

②列不等式组:分析题意,找出已知量和待求量之间的约束条件,将各约束条件用不等式表示.

课堂练习:

1.某种杂志原以每本2.5元的价格销售,可以售出8万本.根据市场调查,若单价每提高0.1元,销售量就可能相应减少2 000本,若把提价后杂志的定价设为x元,怎样用不等式表示销售的总收入仍不低于20万元?

2.某工厂在招标会上,购得甲材料x t,乙材料y t,若维持工厂正常生产,甲、乙两种材料总量至少需要120 t,则x、y应满足的不等关系是( )

A.x+y>120 B.x+y<120

C.x+y≥120 D.x+y≤120

设计意图

通过练习巩固分析表达不等关系,教会学生解决和研究问题,提升数学抽象能力.

【问题5】我们学习了关于实数大小比较的一个基本事实: 数轴上的任意两点中,右边点对应的实数比左边点对应的实数大.根据这个公理,我们可用什么方法来比较实数的大小?

师生活动:

1.教师引导学生梳理出“作差法”比较实数大小的基本步骤.

2.学生通过典型例子,体会作差法是依据实数大小比较的基本事实最基本最重要的不等式证明方法.

设计意图;

理解作差法的原理,通过练习达到灵活运用.

【归纳总结】比较两个实数(或代数式)大小的步骤

(1)作差:对要比较大小的两个数(或式子)作差.

(2)变形:对差进行变形(因式分解、通分、配方等),是判断符号的前提.

(3)判断差的符号:结合变形的结果及题设条件判断差的符号.

(4)作出结论.

例2.已知x<y<0,比较(x2+y2)(x-y)与(x2-y2)(x+y)的大小

师生活动:

1.教师通过PPT展示作差法比较实数大小的具体表示.

2.学生感受使用作差法进行证明时需要对代数式进行正确的恒等变形,将两个式比大小的问题转化为判断代数式的符号问题.

设计意图:

通过练习巩固作差法,发展学生数学运算素养.

(五)目标检测设计

1.铁路总公司关于乘车行李规定如下:乘坐动车组列车携带品的外部尺寸长、宽、高之和补偿130cm.设携带品外部尺寸长、宽、高分别为a、b、c(单位:cm),这个规定用数学关系式可表示为__________

2.设,,则有( )

A. B. C. D.

同课章节目录

- 第一章 集合与常用逻辑用语

- 1.1 集合的概念

- 1.2 集合间的基本关系

- 1.3 集合的基本运算

- 1.4 充分条件与必要条件

- 1.5 全称量词与存在量词

- 第二章 一元二次函数、方程和不等式

- 2.1 等式性质与不等式性质

- 2.2 基本不等式

- 2.3 二次函数与一元二次方程、不等式

- 第三章 函数概念与性质

- 3.1 函数的概念及其表示

- 3.2 函数的基本性质

- 3.3 幂函数

- 3.4 函数的应用(一)

- 第四章 指数函数与对数函数

- 4.1 指数

- 4.2 指数函数

- 4.3 对数

- 4.4 对数函数

- 4.5 函数的应用(二)

- 第五章 三角函数

- 5.1 任意角和弧度制

- 5.2 三角函数的概念

- 5.3 诱导公式

- 5.4 三角函数的图象与性质

- 5.5 三角恒等变换

- 5.6 函数 y=Asin( ωx + φ)

- 5.7 三角函数的应用