2021-2022学年统编版高中语文必修上册第六单元10.1《劝学》课件(52张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册第六单元10.1《劝学》课件(52张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-27 22:06:56 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

Xu学习无用吗?

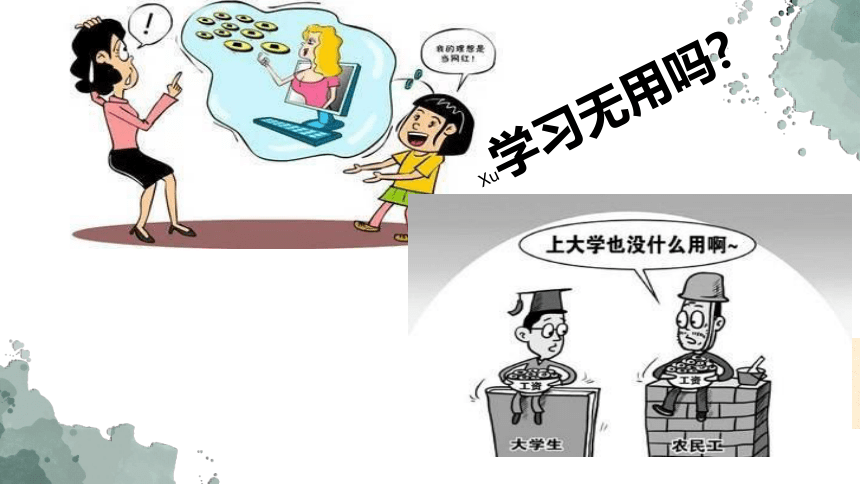

凿壁偷光

囊萤映雪

悬梁刺股

闻鸡起舞

车胤(yìn)/孙康

祖逖(tì)

苏秦

匡衡(kuāng)

古乐府诗《长歌行》

百川东到海,

何时复西归?

少壮不努力,

老大徒伤悲。

唐代颜真卿的《劝学》

三更灯火五更鸡,

正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,

白首方悔读书迟。

10.1《劝学》

——恣意昂扬的生命之歌

学习目标

01

1.疏通文意,掌握重点实词、虚词、特殊句式等文言知识,背诵并默写全文;

2.理解文章从多个角度论证 中心论点的方法,学习并运用比喻论证、对比论证的方法。

走近文本

02

荀子是我国古代的思想家、教育家,是先秦儒家最后的代表,朴素唯物主义思想的集大成者。

《劝学》与荀子

§思想家§文学家§教育家

§《荀子》一书共32篇

§前26篇为荀子所著

§末6篇为其门人弟子所记

§ 弟子:李斯、韩非

§“性恶论”

主张“性恶论”,认为后天环境可以改变人的恶的本性,主张“明礼义而化之”。

《劝学》是《荀子》的第一篇。

“劝”是“勉励”的意思;“劝学”意为勉励学习,强调学习的重要性。

朗读正音

中(zhòng) 輮(róu)舆(yú) 有(yòu) 槁暴( gǎo pù) 砺(lì) 参省(cānxǐng)须臾( yú )跂 ( qǐ ) 楫(jí) 生(xìng) 蛟( jiāo )跬( kuǐ ) 骐骥( qí jì )

驽( nú )锲( qiè )镂( lòu ) 跪(guì)鳝(shàn)螯(áo)曲(qū) 有(yòu

爪牙(zhǎo)

学习活动一

1.对照注释,朗读课文;

2.结合工具书,疏通文意。

(标画出不理解的地方)

学习活动二

小组内交流讨论,总结各段主要内容,明确文章结构。

毛泽东在《反对党八股》一文中指出,任何问题要想解决都有“提出问题、分析问题和解决问题”这三步,才能很好解决办法。通俗地讲,这三步就是:是什么 为什么 怎么办

阅读第一段,作者的观点是什么?

学不可以已

思考讨论:第二段论述了什么事物?有什么特点?为什么学习不能停止?

为什么学习不能停止?

提高自己改变自己

青出于蓝

冰寒于水

輮以为轮

木受绳则直

金就砺则利

则知

明而

行无

过矣

提高

改变

论证方法

比喻论证

趣味分享

分享一下你从学习什么中得到了提高和改变获得了成就感!

跂 而 望v

不如登高

善假于物

讲究方法

怎么学习?

登高而招

见者远

顺风而呼

闻者彰

假 舆 马

致千里

假 舟 楫

绝江河

论证方法

比喻论证

认真的分享

你有什么觉得很棒的学习方法吗?

积土成山,风雨兴焉

积水成渊,蛟龙生焉

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

学习要积累

(比喻、对比)

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

蚓无爪牙之利…用心一也

蟹六跪而二螯…用心躁也

学习要恒心

(比喻、对比)

学习要专一

(比喻、对比)

怎样的方法和态度

积累

坚持

专心

你认为学习有用吗?如果有,有什么用?

总结文章结构

为什么

怎么做

是什么

第二段,阐述学习的意义:提高,改变自己

第三段,阐述学习的作用:弥补不足

第四段,阐述学习的态度方法:不断积累;锲而不舍;用心专一

第一段, 论点:学不可以已

学习活动三

找出文中的比喻句,明确这些比喻的意义内涵,完成表格。

比喻句 比喻意义

比喻句 比喻意义

青,取之于蓝而青于蓝;冰,水水为之,而寒于水 。 人经过学习,本性就会发生变 化,知识就会丰富,能力就会提高。

木直中绳,鞣以为轮,其曲中规,虽又槁暴,不复 挺者,鞣使之然也。 学习对于本性的改变有着决定的不可逆转的作用。

见者远、闻者彰、致千里、绝江河。 借外界条件,能帮助弥补不足。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉。 学习要善于积累。

不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。 客观条件的优劣不是成功的唯 一条件,只要坚持就能取得成 功。

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

蚓无爪牙之利。 学习要专心

蟹六跪而二螯。

荀子为何如此强调后天学习的重要性?

1."人之性恶"--一自然资质为性的性恶论

荀子最主要的努力是确认人在道德修养和治理国家中的主体地位。在道德修养方面,作为前提与起点的,是荀子主张的性恶论。荀子从天人相分的立场出发,否定而人性中先验的道德根据。在他看来,所谓人性就是人的自然本性,是所谓"生之所以然者"。其自然表现为"饥而欲饱,寒而欲暖,劳而欲休"其实质就是人天然有的抽象的自然生物本能和心理本能。

荀子认为人的这种天然的对物质生活的欲求是和道德礼仪规范相冲突的。他认为人性"生而有好利焉"、"生而有疾恶焉"、"生而有耳目之欲,有好色焉",如果"从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯纷乱理而归于暴"。所以说人性是"恶",而不是"善"。

荀子这里的情性观与早期儒家《性自命出》一派的思想有关。然而性自命出以"情"为天的观念引出的是自然主义、情感主义的生存论调。荀子没有沿着这一个路向发展,这是因为,他认为天然禀赋的性情是恶的。因而顺应他的发展,将引起人与人的争夺,贼杀,导致社会的混乱,这就是性恶论。

2."化性起伪"的道德教化论

荀子认为,凡是没有经过教养的东西是不会为善的。对于人性中"善"的形成,荀子提出"人之性恶,其善者伪也"的命题。荀子的人性论虽然与孟子的刚好相反,可是他也同意,人人都能成为圣人。荀子以为,就人的先天本性而言,"尧舜之与桀跖,其性一也,君子之与小人,其性一也",都是天生性恶,后天的贤愚不肖的差别是由于"注错习俗之所积耳"。后天的环境和经验对人性的改造其则决定性的作用。通过人的主观努力,"其礼义,制法度",转化人的"恶"性,则"涂之人可以为禹"。

孟子说人皆可以为尧舜是因为人本来就是善的,而荀子论证涂之人可以为禹是因为人本来是智的。

议论文要有针对性

学习活动四

分析文章论证思路,补全结构表格。

《劝学》结构表

第一段中心论点:学不可以已。

分论点(原文) 分论点(自行概括)

第二段分论点1 学习的意义:

第三段分论点2 学习的作用:

第四段分论点3 学习的态度与方法:

《劝学》结构表

第一段中心论点:学不可以已。

分论点(原文) 分论点(自行概括)

第二段分论点1 君子博学而日参省乎已 学习的意义:提升自我

第三段分论点2 君子生非异也,善假于物也。 学习的作用:假借外物

第四段分论点3 积善成德,而神明自得,圣心备焉。 学习的态度与方法:积累、坚持、专一

本文运用什么论证手法?

本文作者是如何论述自己观点的

提出论点:是什么?

论述论点:为什么?怎么办?

【论证方法】

比喻论证,对比论证

学习活动五

比喻与比喻论证的区别

(1)夏天的太阳好像一个奔跑的孩子,从东边跑到西边,用了整整一天。

比喻与比喻论证的区别

比喻

(2)翠翠在风日里长养着,故把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,故眸子清明如水晶。自然既长养她且教育她,为人天真活泼,处处俨然如一只小兽。人又那么乖,如山头黄鹿一样,从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气。

比喻

(3)按锁配钥匙,锁锈先膏油。把思想问题比做锁,是先有锁,后配钥匙。对很落后、很难办的人,转化得有个过程,得先点一点儿油,慢慢再捅。不然,不是把锁捅坏了,就是把钥匙弄断了。

比喻论证

比喻重在使具象的人和事生动化,使抽象的事物形象化;

比喻论证重在使复杂的道理简单化,即重在关系的相似或是道理的相通。

(1)喻体应当是为大家所熟悉的、具体的、浅显的。

使用比喻论证有哪些注意事项呢

(2)比喻应当贴切、自然,要能恰到好处地说明被论证事物的特点,不可“引喻失义”。

使用比喻论证有哪些注意事项呢

(3)任何比喻其实都是有缺陷的。要完整、深刻地论述一个问题,不能仅靠比喻论证,必须同其他论证方式结合起来。

知识总结

03

一、异体字

1.輮以为轮。輮同煣:以火烘木,使其弯曲。

2.虽有槁暴。有同又:暴通曝,晒干。

3.则知明而行无过矣。知同智:智慧。

4.君子生非异也。生同性:天赋,资质。

二、词类活用

1、君子博学而日参省乎己:日,名词作状语,每天。

2、非利足也,而致千里:利,形容词使动用法,使快;輮以为轮/輮使之然也:(輮,通煣,使弯曲)

3、非能水也,而绝江河:水,名词作动词,游泳,游水。

4、上食埃土:上,方位名词作状语,向上。

5、下饮黄泉:下,方位名词作状语,向下。

1、輮以为轮

古义:介词以+动词为,使成为。

今义:认为。

2、君子博学而日参省乎己。

古义:广泛地学习。

今义:学问广博精深。

三、古今异义

3、用心一也/用心躁也。

古义:两个词。用,介词,因为;心,心思。

今义:集中注意力;多用心力。

4、非蛇鳝之穴无可寄托者。

古义:藏身。

今义:把理想、希望、感情等放在某人身上或某种事物上。

5、君子博学而日参省乎己。

古:有学问有修养的人;

今:人格高尚的人。

6、蚓无爪牙之利。

古义:爪子和牙齿;

今义:帮凶、走狗。

7、金就砺则利。

古义:金属制品,此代指金属制的刀剑等;今义:黄金。

8、君子博学而日参省乎己。

古义:检查;

今义:探究并领会。

四、特殊句式

1、青,取之【于蓝】,于,介词,引出动作的处所,可译为从。

2、青【于蓝】:于,介词,表比较,可译为比。

3、寒【于水】:于,介词,表比较,可译为比。

4、君子博学而日参省【乎己】:乎,相当于介词于,引出动作的对象,可译为对。

(一)介词结构后置句:

(二)定语后置句:

蚓无爪牙之(利),筋骨之(强):利是爪牙的定语;强是筋骨的定语。之,定语后置的标志。

Xu学习无用吗?

凿壁偷光

囊萤映雪

悬梁刺股

闻鸡起舞

车胤(yìn)/孙康

祖逖(tì)

苏秦

匡衡(kuāng)

古乐府诗《长歌行》

百川东到海,

何时复西归?

少壮不努力,

老大徒伤悲。

唐代颜真卿的《劝学》

三更灯火五更鸡,

正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,

白首方悔读书迟。

10.1《劝学》

——恣意昂扬的生命之歌

学习目标

01

1.疏通文意,掌握重点实词、虚词、特殊句式等文言知识,背诵并默写全文;

2.理解文章从多个角度论证 中心论点的方法,学习并运用比喻论证、对比论证的方法。

走近文本

02

荀子是我国古代的思想家、教育家,是先秦儒家最后的代表,朴素唯物主义思想的集大成者。

《劝学》与荀子

§思想家§文学家§教育家

§《荀子》一书共32篇

§前26篇为荀子所著

§末6篇为其门人弟子所记

§ 弟子:李斯、韩非

§“性恶论”

主张“性恶论”,认为后天环境可以改变人的恶的本性,主张“明礼义而化之”。

《劝学》是《荀子》的第一篇。

“劝”是“勉励”的意思;“劝学”意为勉励学习,强调学习的重要性。

朗读正音

中(zhòng) 輮(róu)舆(yú) 有(yòu) 槁暴( gǎo pù) 砺(lì) 参省(cānxǐng)须臾( yú )跂 ( qǐ ) 楫(jí) 生(xìng) 蛟( jiāo )跬( kuǐ ) 骐骥( qí jì )

驽( nú )锲( qiè )镂( lòu ) 跪(guì)鳝(shàn)螯(áo)曲(qū) 有(yòu

爪牙(zhǎo)

学习活动一

1.对照注释,朗读课文;

2.结合工具书,疏通文意。

(标画出不理解的地方)

学习活动二

小组内交流讨论,总结各段主要内容,明确文章结构。

毛泽东在《反对党八股》一文中指出,任何问题要想解决都有“提出问题、分析问题和解决问题”这三步,才能很好解决办法。通俗地讲,这三步就是:是什么 为什么 怎么办

阅读第一段,作者的观点是什么?

学不可以已

思考讨论:第二段论述了什么事物?有什么特点?为什么学习不能停止?

为什么学习不能停止?

提高自己改变自己

青出于蓝

冰寒于水

輮以为轮

木受绳则直

金就砺则利

则知

明而

行无

过矣

提高

改变

论证方法

比喻论证

趣味分享

分享一下你从学习什么中得到了提高和改变获得了成就感!

跂 而 望v

不如登高

善假于物

讲究方法

怎么学习?

登高而招

见者远

顺风而呼

闻者彰

假 舆 马

致千里

假 舟 楫

绝江河

论证方法

比喻论证

认真的分享

你有什么觉得很棒的学习方法吗?

积土成山,风雨兴焉

积水成渊,蛟龙生焉

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

学习要积累

(比喻、对比)

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

蚓无爪牙之利…用心一也

蟹六跪而二螯…用心躁也

学习要恒心

(比喻、对比)

学习要专一

(比喻、对比)

怎样的方法和态度

积累

坚持

专心

你认为学习有用吗?如果有,有什么用?

总结文章结构

为什么

怎么做

是什么

第二段,阐述学习的意义:提高,改变自己

第三段,阐述学习的作用:弥补不足

第四段,阐述学习的态度方法:不断积累;锲而不舍;用心专一

第一段, 论点:学不可以已

学习活动三

找出文中的比喻句,明确这些比喻的意义内涵,完成表格。

比喻句 比喻意义

比喻句 比喻意义

青,取之于蓝而青于蓝;冰,水水为之,而寒于水 。 人经过学习,本性就会发生变 化,知识就会丰富,能力就会提高。

木直中绳,鞣以为轮,其曲中规,虽又槁暴,不复 挺者,鞣使之然也。 学习对于本性的改变有着决定的不可逆转的作用。

见者远、闻者彰、致千里、绝江河。 借外界条件,能帮助弥补不足。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉。 学习要善于积累。

不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。 客观条件的优劣不是成功的唯 一条件,只要坚持就能取得成 功。

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

蚓无爪牙之利。 学习要专心

蟹六跪而二螯。

荀子为何如此强调后天学习的重要性?

1."人之性恶"--一自然资质为性的性恶论

荀子最主要的努力是确认人在道德修养和治理国家中的主体地位。在道德修养方面,作为前提与起点的,是荀子主张的性恶论。荀子从天人相分的立场出发,否定而人性中先验的道德根据。在他看来,所谓人性就是人的自然本性,是所谓"生之所以然者"。其自然表现为"饥而欲饱,寒而欲暖,劳而欲休"其实质就是人天然有的抽象的自然生物本能和心理本能。

荀子认为人的这种天然的对物质生活的欲求是和道德礼仪规范相冲突的。他认为人性"生而有好利焉"、"生而有疾恶焉"、"生而有耳目之欲,有好色焉",如果"从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯纷乱理而归于暴"。所以说人性是"恶",而不是"善"。

荀子这里的情性观与早期儒家《性自命出》一派的思想有关。然而性自命出以"情"为天的观念引出的是自然主义、情感主义的生存论调。荀子没有沿着这一个路向发展,这是因为,他认为天然禀赋的性情是恶的。因而顺应他的发展,将引起人与人的争夺,贼杀,导致社会的混乱,这就是性恶论。

2."化性起伪"的道德教化论

荀子认为,凡是没有经过教养的东西是不会为善的。对于人性中"善"的形成,荀子提出"人之性恶,其善者伪也"的命题。荀子的人性论虽然与孟子的刚好相反,可是他也同意,人人都能成为圣人。荀子以为,就人的先天本性而言,"尧舜之与桀跖,其性一也,君子之与小人,其性一也",都是天生性恶,后天的贤愚不肖的差别是由于"注错习俗之所积耳"。后天的环境和经验对人性的改造其则决定性的作用。通过人的主观努力,"其礼义,制法度",转化人的"恶"性,则"涂之人可以为禹"。

孟子说人皆可以为尧舜是因为人本来就是善的,而荀子论证涂之人可以为禹是因为人本来是智的。

议论文要有针对性

学习活动四

分析文章论证思路,补全结构表格。

《劝学》结构表

第一段中心论点:学不可以已。

分论点(原文) 分论点(自行概括)

第二段分论点1 学习的意义:

第三段分论点2 学习的作用:

第四段分论点3 学习的态度与方法:

《劝学》结构表

第一段中心论点:学不可以已。

分论点(原文) 分论点(自行概括)

第二段分论点1 君子博学而日参省乎已 学习的意义:提升自我

第三段分论点2 君子生非异也,善假于物也。 学习的作用:假借外物

第四段分论点3 积善成德,而神明自得,圣心备焉。 学习的态度与方法:积累、坚持、专一

本文运用什么论证手法?

本文作者是如何论述自己观点的

提出论点:是什么?

论述论点:为什么?怎么办?

【论证方法】

比喻论证,对比论证

学习活动五

比喻与比喻论证的区别

(1)夏天的太阳好像一个奔跑的孩子,从东边跑到西边,用了整整一天。

比喻与比喻论证的区别

比喻

(2)翠翠在风日里长养着,故把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,故眸子清明如水晶。自然既长养她且教育她,为人天真活泼,处处俨然如一只小兽。人又那么乖,如山头黄鹿一样,从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气。

比喻

(3)按锁配钥匙,锁锈先膏油。把思想问题比做锁,是先有锁,后配钥匙。对很落后、很难办的人,转化得有个过程,得先点一点儿油,慢慢再捅。不然,不是把锁捅坏了,就是把钥匙弄断了。

比喻论证

比喻重在使具象的人和事生动化,使抽象的事物形象化;

比喻论证重在使复杂的道理简单化,即重在关系的相似或是道理的相通。

(1)喻体应当是为大家所熟悉的、具体的、浅显的。

使用比喻论证有哪些注意事项呢

(2)比喻应当贴切、自然,要能恰到好处地说明被论证事物的特点,不可“引喻失义”。

使用比喻论证有哪些注意事项呢

(3)任何比喻其实都是有缺陷的。要完整、深刻地论述一个问题,不能仅靠比喻论证,必须同其他论证方式结合起来。

知识总结

03

一、异体字

1.輮以为轮。輮同煣:以火烘木,使其弯曲。

2.虽有槁暴。有同又:暴通曝,晒干。

3.则知明而行无过矣。知同智:智慧。

4.君子生非异也。生同性:天赋,资质。

二、词类活用

1、君子博学而日参省乎己:日,名词作状语,每天。

2、非利足也,而致千里:利,形容词使动用法,使快;輮以为轮/輮使之然也:(輮,通煣,使弯曲)

3、非能水也,而绝江河:水,名词作动词,游泳,游水。

4、上食埃土:上,方位名词作状语,向上。

5、下饮黄泉:下,方位名词作状语,向下。

1、輮以为轮

古义:介词以+动词为,使成为。

今义:认为。

2、君子博学而日参省乎己。

古义:广泛地学习。

今义:学问广博精深。

三、古今异义

3、用心一也/用心躁也。

古义:两个词。用,介词,因为;心,心思。

今义:集中注意力;多用心力。

4、非蛇鳝之穴无可寄托者。

古义:藏身。

今义:把理想、希望、感情等放在某人身上或某种事物上。

5、君子博学而日参省乎己。

古:有学问有修养的人;

今:人格高尚的人。

6、蚓无爪牙之利。

古义:爪子和牙齿;

今义:帮凶、走狗。

7、金就砺则利。

古义:金属制品,此代指金属制的刀剑等;今义:黄金。

8、君子博学而日参省乎己。

古义:检查;

今义:探究并领会。

四、特殊句式

1、青,取之【于蓝】,于,介词,引出动作的处所,可译为从。

2、青【于蓝】:于,介词,表比较,可译为比。

3、寒【于水】:于,介词,表比较,可译为比。

4、君子博学而日参省【乎己】:乎,相当于介词于,引出动作的对象,可译为对。

(一)介词结构后置句:

(二)定语后置句:

蚓无爪牙之(利),筋骨之(强):利是爪牙的定语;强是筋骨的定语。之,定语后置的标志。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读