2021-2022学年统编版高一语文必修上册第六单元12《拿来主义》(课件22张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高一语文必修上册第六单元12《拿来主义》(课件22张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-27 22:08:17 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

拿

来

主

义

结合社会热点,思辨性阅读与表达

怎么拿来

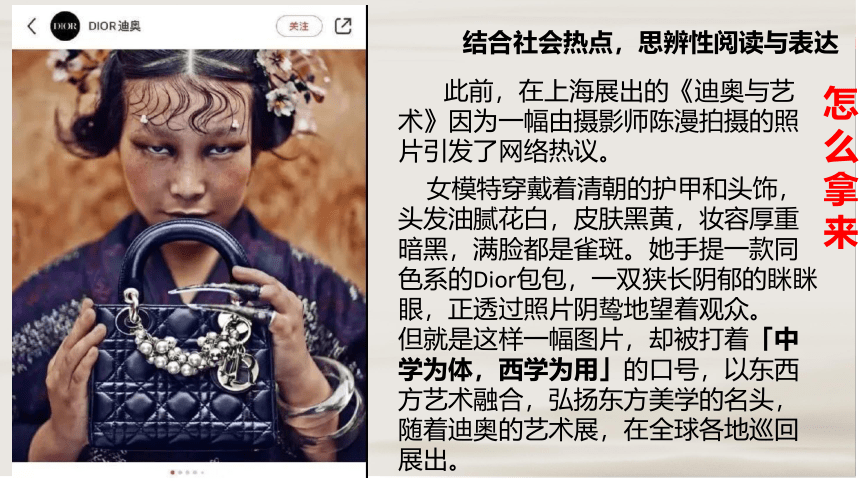

此前,在上海展出的《迪奥与艺术》因为一幅由摄影师陈漫拍摄的照片引发了网络热议。

女模特穿戴着清朝的护甲和头饰,头发油腻花白,皮肤黑黄,妆容厚重暗黑,满脸都是雀斑。她手提一款同色系的Dior包包,一双狭长阴郁的眯眯眼,正透过照片阴鸷地望着观众。

但就是这样一幅图片,却被打着「中学为体,西学为用」的口号,以东西方艺术融合,弘扬东方美学的名头,随着迪奥的艺术展,在全球各地巡回展出。

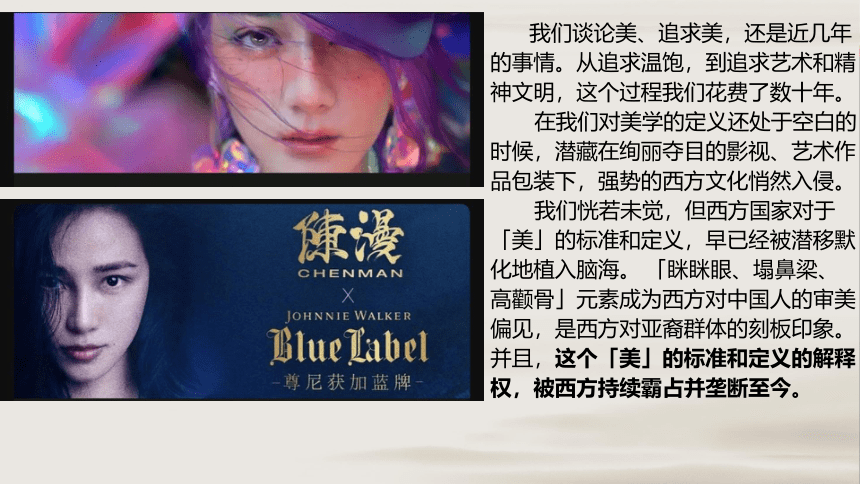

我们谈论美、追求美,还是近几年的事情。从追求温饱,到追求艺术和精神文明,这个过程我们花费了数十年。

在我们对美学的定义还处于空白的时候,潜藏在绚丽夺目的影视、艺术作品包装下,强势的西方文化悄然入侵。

我们恍若未觉,但西方国家对于「美」的标准和定义,早已经被潜移默化地植入脑海。 「眯眯眼、塌鼻梁、高颧骨」元素成为西方对中国人的审美偏见,是西方对亚裔群体的刻板印象。并且,这个「美」的标准和定义的解释权,被西方持续霸占并垄断至今。

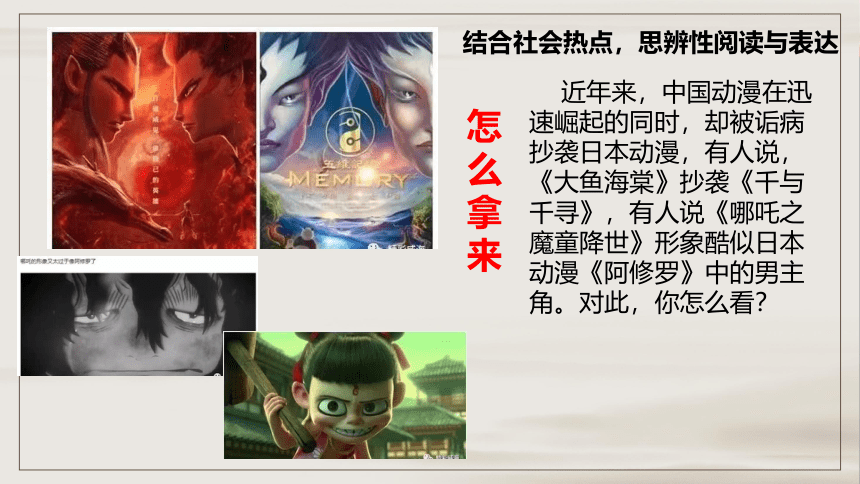

近年来,中国动漫在迅速崛起的同时,却被诟病抄袭日本动漫,有人说,《大鱼海棠》抄袭《千与千寻》,有人说《哪吒之魔童降世》形象酷似日本动漫《阿修罗》中的男主角。对此,你怎么看?

结合社会热点,思辨性阅读与表达

怎么拿来

走近作者

鲁迅(1881-1936)

鲁迅最杰出的是杂文创作。其杂文“象投枪,象匕(bǐ )首,直刺向黑暗势力”。

杂文,现代散文的一种,不拘泥于某一种形式,偏重于议论,也可以叙事。

杂文,是直接而迅速的反映社会事变或社会倾向的短小的文艺性论文。它既是说理的,又具有文学的因素。它短小精悍,以幽默、讽刺的文笔,鞭挞丑恶,针砭时弊,求索真理,剖析人生。

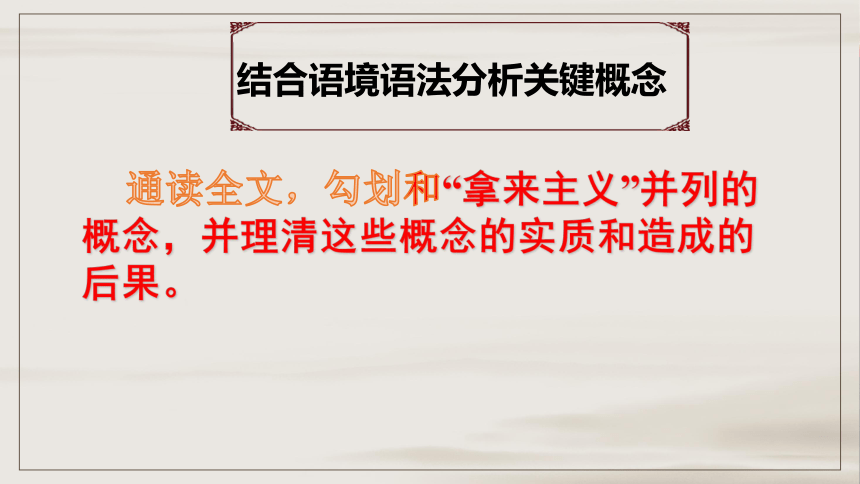

通读全文,勾划和“拿来主义”并列的概念,并理清这些概念的实质和造成的后果。

结合语境语法分析关键概念

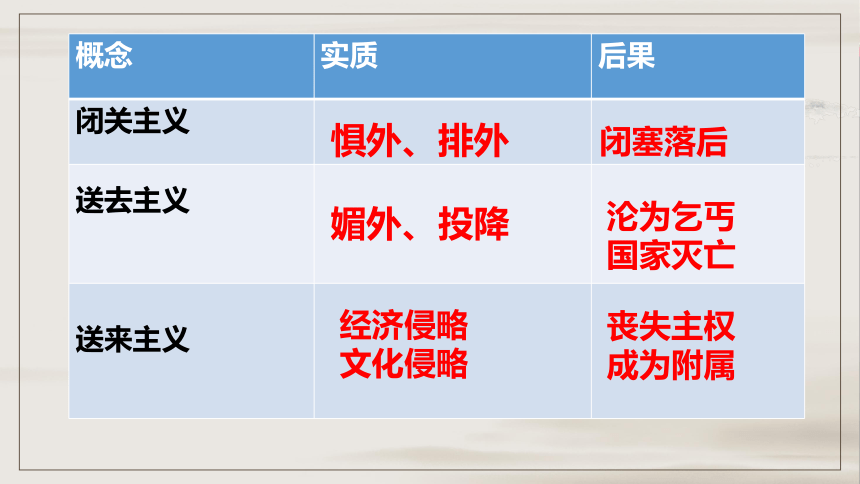

概念 实质 后果

闭关主义

送去主义

送来主义

惧外、排外

闭塞落后

媚外、投降

沦为乞丐

国家灭亡

经济侵略

文化侵略

丧失主权

成为附属

我们应该怎样拿来 拿来之后怎么办?

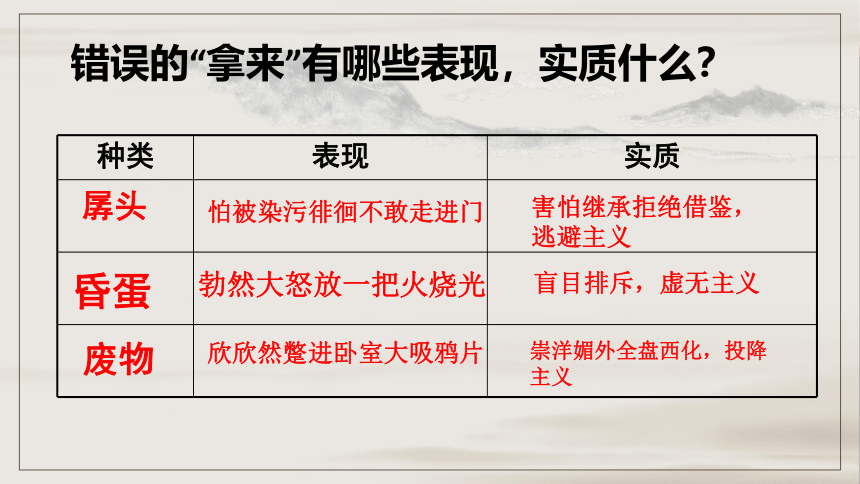

种类 表现 实质

错误的“拿来”有哪些表现,实质什么?

怕被染污徘徊不敢走进门

勃然大怒放一把火烧光

欣欣然蹩进卧室大吸鸦片

害怕继承拒绝借鉴,逃避主义

盲目排斥,虚无主义

崇洋媚外全盘西化,投降主义

孱头

昏蛋

废物

“拿来主义”者是怎样“挑选”文化遗产的 文中是怎样说理的

姨 太 太

大宅子里的遗产

吃 掉

送药房

送,毁掉

走 散

喻文化精华

喻精华糟粕

并存的文化

喻文化糟粕

喻腐朽淫糜

的封建文化

一言以敝之,“拿来主义”者对待文化遗产是:

吸取精华,

剔除糟粕!

鱼 翅

鸦 片

烟枪烟灯

本文主要谈论“拿来主义”,为何先谈“闭关主义”、“送去主义”、“送来主义”?这种写法有什么好处?

“先破后立”, “闭关主义”和“送去主义”给“拿来主义”的提出做了铺垫。

“闭关主义”和“送去主义” 与“拿来主义”形成鲜明对比,把“拿来主义”衬托得更加突出。

2.结构图解

2.作品背景

本文写于1934年6月4日。“九·一八”事变之后,日本帝国主义把魔爪伸向华北,蒋介石政府越来越依附英美帝国主义,肆无忌惮地出卖民族利益,从政治、经济、文化艺术方面奉行一条彻头彻尾的卖国投降路线。

《中国妇女报》

我们反对“白瘦幼”的病态审美,也拒绝制造容貌焦虑,我们更加反对这些带有偏见和歧视的畸形审美。“以洋为美”“唯洋是从”要不得!这背后掺杂着丑化中国女性形象,曲解中华文化的意图,某些摄影师和国外品牌的“审美”,出格了!

央广网:

艺术当是美的,美的种类可以是多样的。我们推崇艺术的个性化创作,并不代表我们接受无底线丑化;我们欢迎艺术的百花齐放,也不代表我们会容忍“假恶丑”大行其道。只有让艺术回归“真善美”的本真,才是品牌和作品立足长远的根本。

临摹、借鉴素来与抄袭纠缠不清。它们之间的实质性差别在于目的,抄袭之所以被诟病,在于它把别人的作品当成自己的去发表、去获利。

艺术创作中,临摹非但很难避免,更是必不可少的学习阶段。对于中国绘画的传承来说,临摹更为重要。古人学书画,都是从临帖临范本起步,并延伸至提高阶段。米芾寻访了不少晋人法帖,称自己的作品是“集古字”,对古代大师的用笔、章法及气韵都有深刻的领悟。

时至今日,临摹并没有因为现代系统化、科学化的绘画教学体系的全面实行而消亡,它依旧保留在专业学院中国书画的课堂教学中,甚至其课程内容的设置上就明确指出以临摹的方式来学习。

需要明确的是,艺术临摹、借鉴只是学习、钻研技艺的手段,最终是为了探索出一条属于自己的艺术之路。清代画家石涛也曾说:“不师古法不成我法,不变古法终非家法。”

古往今来很多绘画名家正是在炉火纯青般掌握前辈艺术精要之后,实现开拓与创新。今年辞世的国画大家陈佩秋即是如此,师古而不泥于古,以对青绿山水的探索,大胆结合西方绘画的色彩,开创了彩墨结合的中国画新风。

对于艺术家而言,临摹与借鉴都不是其艺术生涯的终点,而只是中间段落。决定艺术家最终能够跳多高、走多远的,是创新。

创新对艺术家来说,可谓最重要的内驱力,也是最核心的竞争力。一方面,时时刻刻将创新放在心上的艺术家自然不满足于、不需要靠临摹或抄袭实现自己的艺术理念和想法。创新的过程是一种探索。每一次探索后的创新,产出的不仅是物化后的作品,更有精神上的快感和自我满足后的充实。

抄袭,比创造力匮乏更让人忧心的,是以假当真并从中获利之后所滋生的不良风气。

艺术家刘佑局也直言:某些临摹古人的“抄袭”,其根源并不是守旧思维,而是一种欺骗。他们往往会打着“传统”的雨伞而作为遮掩,在神鬼世界,进行着没有灵魂内涵的“僵尸行动”。

抄袭不仅仅侵犯了作者的著作权,更消解了艺术的创造力。只有让创新成为内驱力,才不会陷入抄袭怪圈,才会走的更高更远。

如何创新?

临摹借鉴是成长的助推剂,创新的发酵剂。学习的是内涵本质精髓,最终才能分支生长,各自开花。

让创新的思维成为成长的内驱力,形式创新,材料运动创新,方法手段创新,技术更新等方面深入挖掘,敏锐捕捉,不懈探索。

立足于博大深厚的传统文化,增强民族自信和民族自豪感。

1举例论证(1)

2比喻论证(8、9)

——用有相似点的事物打比方

3类比论证(3)

——用同类事物相比较

4因果论证(1-7)

——分析事物因果

列举本文的论证方法:

类比论证

Eg:《孟子》: 鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,我所欲也,义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

《邹忌讽齐王纳谏》中,作者把邹忌受到不切实际的赞美即受蒙蔽的这一性质类推到了齐王的身上,生动地证明了"王之蔽甚矣"这一论点。

比喻论证和举例论证的区别:

1、举例论证所举例子是真实、客观存在的。

2、比喻论证所举例子是虚构、想象出来的

拿

来

主

义

结合社会热点,思辨性阅读与表达

怎么拿来

此前,在上海展出的《迪奥与艺术》因为一幅由摄影师陈漫拍摄的照片引发了网络热议。

女模特穿戴着清朝的护甲和头饰,头发油腻花白,皮肤黑黄,妆容厚重暗黑,满脸都是雀斑。她手提一款同色系的Dior包包,一双狭长阴郁的眯眯眼,正透过照片阴鸷地望着观众。

但就是这样一幅图片,却被打着「中学为体,西学为用」的口号,以东西方艺术融合,弘扬东方美学的名头,随着迪奥的艺术展,在全球各地巡回展出。

我们谈论美、追求美,还是近几年的事情。从追求温饱,到追求艺术和精神文明,这个过程我们花费了数十年。

在我们对美学的定义还处于空白的时候,潜藏在绚丽夺目的影视、艺术作品包装下,强势的西方文化悄然入侵。

我们恍若未觉,但西方国家对于「美」的标准和定义,早已经被潜移默化地植入脑海。 「眯眯眼、塌鼻梁、高颧骨」元素成为西方对中国人的审美偏见,是西方对亚裔群体的刻板印象。并且,这个「美」的标准和定义的解释权,被西方持续霸占并垄断至今。

近年来,中国动漫在迅速崛起的同时,却被诟病抄袭日本动漫,有人说,《大鱼海棠》抄袭《千与千寻》,有人说《哪吒之魔童降世》形象酷似日本动漫《阿修罗》中的男主角。对此,你怎么看?

结合社会热点,思辨性阅读与表达

怎么拿来

走近作者

鲁迅(1881-1936)

鲁迅最杰出的是杂文创作。其杂文“象投枪,象匕(bǐ )首,直刺向黑暗势力”。

杂文,现代散文的一种,不拘泥于某一种形式,偏重于议论,也可以叙事。

杂文,是直接而迅速的反映社会事变或社会倾向的短小的文艺性论文。它既是说理的,又具有文学的因素。它短小精悍,以幽默、讽刺的文笔,鞭挞丑恶,针砭时弊,求索真理,剖析人生。

通读全文,勾划和“拿来主义”并列的概念,并理清这些概念的实质和造成的后果。

结合语境语法分析关键概念

概念 实质 后果

闭关主义

送去主义

送来主义

惧外、排外

闭塞落后

媚外、投降

沦为乞丐

国家灭亡

经济侵略

文化侵略

丧失主权

成为附属

我们应该怎样拿来 拿来之后怎么办?

种类 表现 实质

错误的“拿来”有哪些表现,实质什么?

怕被染污徘徊不敢走进门

勃然大怒放一把火烧光

欣欣然蹩进卧室大吸鸦片

害怕继承拒绝借鉴,逃避主义

盲目排斥,虚无主义

崇洋媚外全盘西化,投降主义

孱头

昏蛋

废物

“拿来主义”者是怎样“挑选”文化遗产的 文中是怎样说理的

姨 太 太

大宅子里的遗产

吃 掉

送药房

送,毁掉

走 散

喻文化精华

喻精华糟粕

并存的文化

喻文化糟粕

喻腐朽淫糜

的封建文化

一言以敝之,“拿来主义”者对待文化遗产是:

吸取精华,

剔除糟粕!

鱼 翅

鸦 片

烟枪烟灯

本文主要谈论“拿来主义”,为何先谈“闭关主义”、“送去主义”、“送来主义”?这种写法有什么好处?

“先破后立”, “闭关主义”和“送去主义”给“拿来主义”的提出做了铺垫。

“闭关主义”和“送去主义” 与“拿来主义”形成鲜明对比,把“拿来主义”衬托得更加突出。

2.结构图解

2.作品背景

本文写于1934年6月4日。“九·一八”事变之后,日本帝国主义把魔爪伸向华北,蒋介石政府越来越依附英美帝国主义,肆无忌惮地出卖民族利益,从政治、经济、文化艺术方面奉行一条彻头彻尾的卖国投降路线。

《中国妇女报》

我们反对“白瘦幼”的病态审美,也拒绝制造容貌焦虑,我们更加反对这些带有偏见和歧视的畸形审美。“以洋为美”“唯洋是从”要不得!这背后掺杂着丑化中国女性形象,曲解中华文化的意图,某些摄影师和国外品牌的“审美”,出格了!

央广网:

艺术当是美的,美的种类可以是多样的。我们推崇艺术的个性化创作,并不代表我们接受无底线丑化;我们欢迎艺术的百花齐放,也不代表我们会容忍“假恶丑”大行其道。只有让艺术回归“真善美”的本真,才是品牌和作品立足长远的根本。

临摹、借鉴素来与抄袭纠缠不清。它们之间的实质性差别在于目的,抄袭之所以被诟病,在于它把别人的作品当成自己的去发表、去获利。

艺术创作中,临摹非但很难避免,更是必不可少的学习阶段。对于中国绘画的传承来说,临摹更为重要。古人学书画,都是从临帖临范本起步,并延伸至提高阶段。米芾寻访了不少晋人法帖,称自己的作品是“集古字”,对古代大师的用笔、章法及气韵都有深刻的领悟。

时至今日,临摹并没有因为现代系统化、科学化的绘画教学体系的全面实行而消亡,它依旧保留在专业学院中国书画的课堂教学中,甚至其课程内容的设置上就明确指出以临摹的方式来学习。

需要明确的是,艺术临摹、借鉴只是学习、钻研技艺的手段,最终是为了探索出一条属于自己的艺术之路。清代画家石涛也曾说:“不师古法不成我法,不变古法终非家法。”

古往今来很多绘画名家正是在炉火纯青般掌握前辈艺术精要之后,实现开拓与创新。今年辞世的国画大家陈佩秋即是如此,师古而不泥于古,以对青绿山水的探索,大胆结合西方绘画的色彩,开创了彩墨结合的中国画新风。

对于艺术家而言,临摹与借鉴都不是其艺术生涯的终点,而只是中间段落。决定艺术家最终能够跳多高、走多远的,是创新。

创新对艺术家来说,可谓最重要的内驱力,也是最核心的竞争力。一方面,时时刻刻将创新放在心上的艺术家自然不满足于、不需要靠临摹或抄袭实现自己的艺术理念和想法。创新的过程是一种探索。每一次探索后的创新,产出的不仅是物化后的作品,更有精神上的快感和自我满足后的充实。

抄袭,比创造力匮乏更让人忧心的,是以假当真并从中获利之后所滋生的不良风气。

艺术家刘佑局也直言:某些临摹古人的“抄袭”,其根源并不是守旧思维,而是一种欺骗。他们往往会打着“传统”的雨伞而作为遮掩,在神鬼世界,进行着没有灵魂内涵的“僵尸行动”。

抄袭不仅仅侵犯了作者的著作权,更消解了艺术的创造力。只有让创新成为内驱力,才不会陷入抄袭怪圈,才会走的更高更远。

如何创新?

临摹借鉴是成长的助推剂,创新的发酵剂。学习的是内涵本质精髓,最终才能分支生长,各自开花。

让创新的思维成为成长的内驱力,形式创新,材料运动创新,方法手段创新,技术更新等方面深入挖掘,敏锐捕捉,不懈探索。

立足于博大深厚的传统文化,增强民族自信和民族自豪感。

1举例论证(1)

2比喻论证(8、9)

——用有相似点的事物打比方

3类比论证(3)

——用同类事物相比较

4因果论证(1-7)

——分析事物因果

列举本文的论证方法:

类比论证

Eg:《孟子》: 鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,我所欲也,义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

《邹忌讽齐王纳谏》中,作者把邹忌受到不切实际的赞美即受蒙蔽的这一性质类推到了齐王的身上,生动地证明了"王之蔽甚矣"这一论点。

比喻论证和举例论证的区别:

1、举例论证所举例子是真实、客观存在的。

2、比喻论证所举例子是虚构、想象出来的

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读