统编版必修上册 14.2 荷塘月色 课件(33张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版必修上册 14.2 荷塘月色 课件(33张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-27 22:18:47 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

荷塘月色

——朱自清

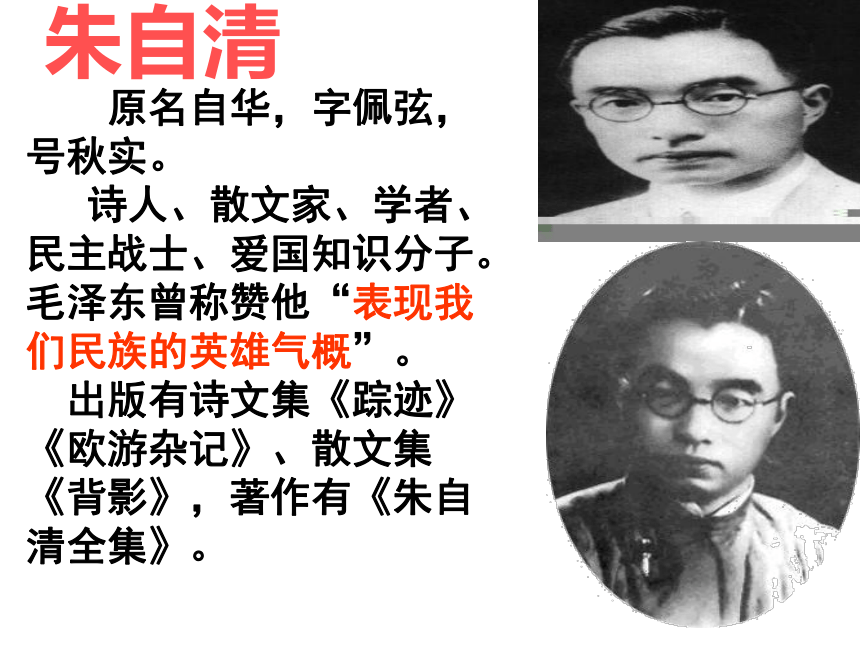

原名自华,字佩弦,号秋实。

诗人、散文家、学者、民主战士、爱国知识分子。毛泽东曾称赞他“表现我们民族的英雄气概”。

出版有诗文集《踪迹》《欧游杂记》、散文集《背影》,著作有《朱自清全集》。

朱自清

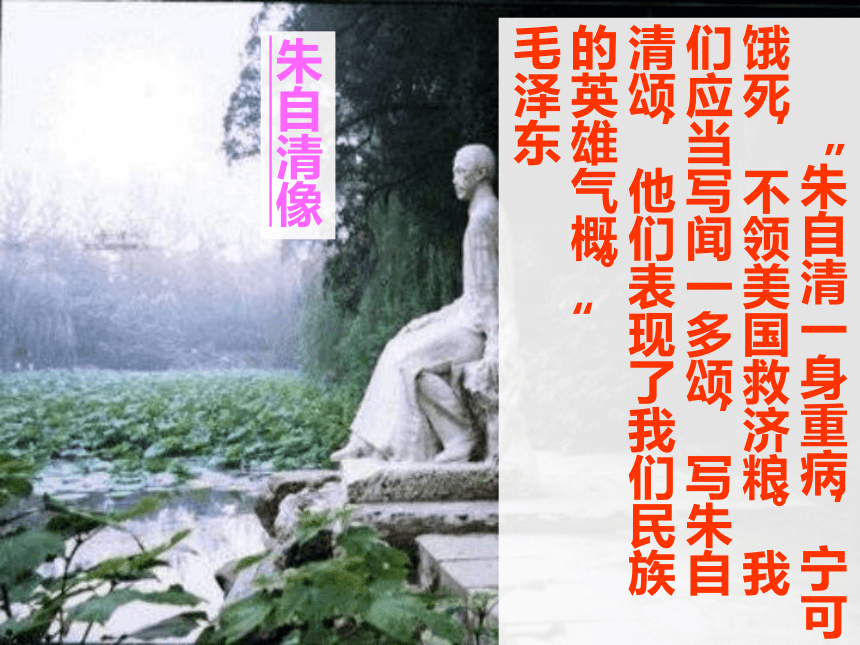

朱自清像

“朱自清一身重病,宁可饿死,不领美国救济粮。我们应当写闻一多颂,写朱自清颂,他们表现了我们民族的英雄气概。” 毛泽东

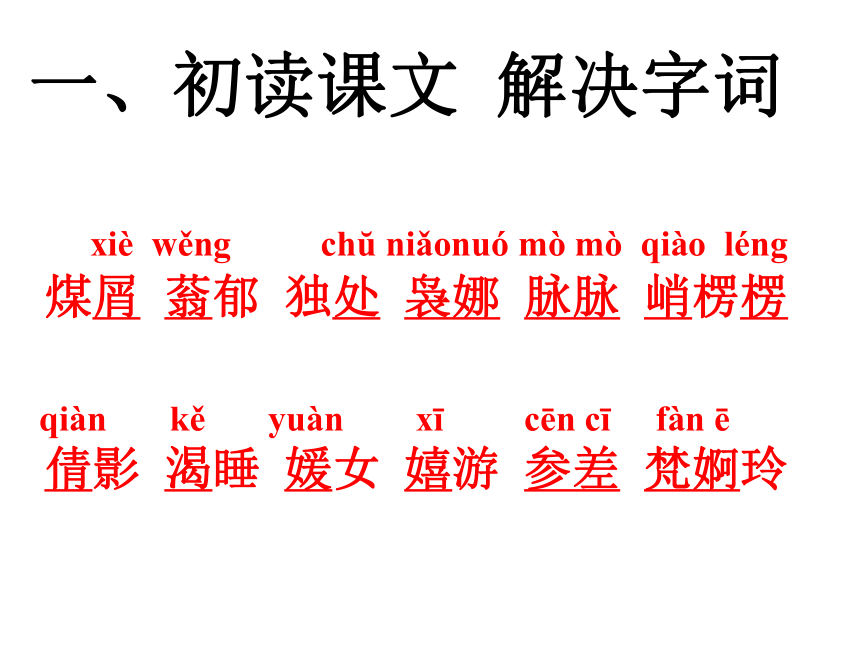

煤屑 蓊郁 独处 袅娜 脉脉 峭楞楞

倩影 渴睡 媛女 嬉游 参差 梵婀玲

xiè wěng ch niǎonuó mò mò qiào léng

qiàn kě yuàn xī cēn cī fàn ē

一、初读课文 解决字词

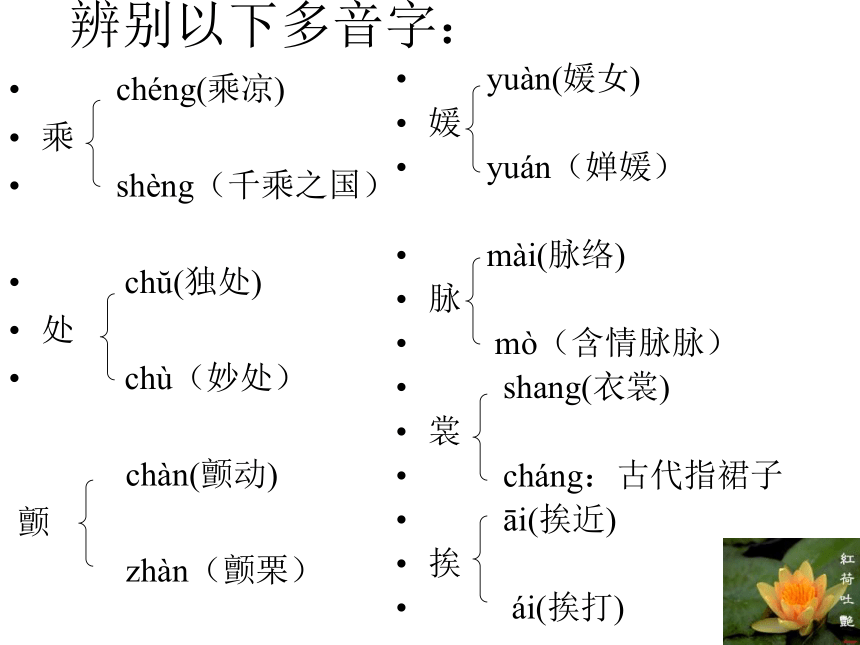

辨别以下多音字:

chéng(乘凉)

乘

shèng(千乘之国)

ch (独处)

处

chù(妙处)

chàn(颤动)

颤

zhàn(颤栗)

yuàn(媛女)

媛

yuán(婵媛)

mài(脉络)

脉

mò(含情脉脉)

shang(衣裳)

裳

cháng:古代指裙子

āi(挨近)

挨

ái(挨打)

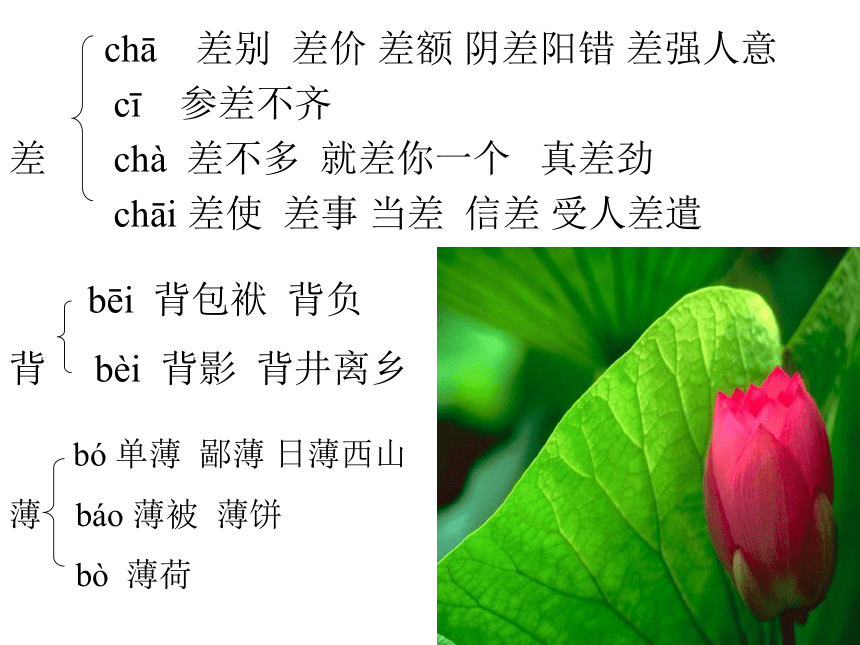

chā 差别 差价 差额 阴差阳错 差强人意

cī 参差不齐

差 chà 差不多 就差你一个 真差劲

chāi 差使 差事 当差 信差 受人差遣

bēi 背包袱 背负

背 bèi 背影 背井离乡

bó 单薄 鄙薄 日薄西山

薄 báo 薄被 薄饼

bò 薄荷

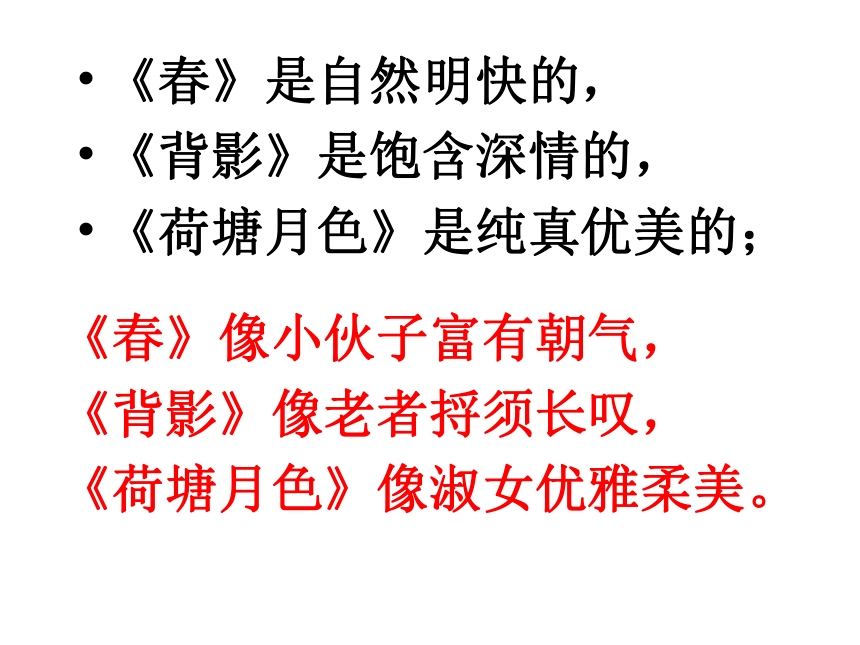

《春》是自然明快的,

《背影》是饱含深情的,

《荷塘月色》是纯真优美的;

《春》像小伙子富有朝气,

《背影》像老者捋须长叹,

《荷塘月色》像淑女优雅柔美。

赏读课文体味妙处

二

1、第4节描写了哪些景物?这些景物按什么顺序排列

赏析写景部分

荷叶 荷花 荷香 荷波 荷韵(流水)

这些景物按照由上而下,由近而远,由静而动的顺序排列

2、本节分别抓住了这些景物的什么特点?用什么手法?结合具体句子谈谈。

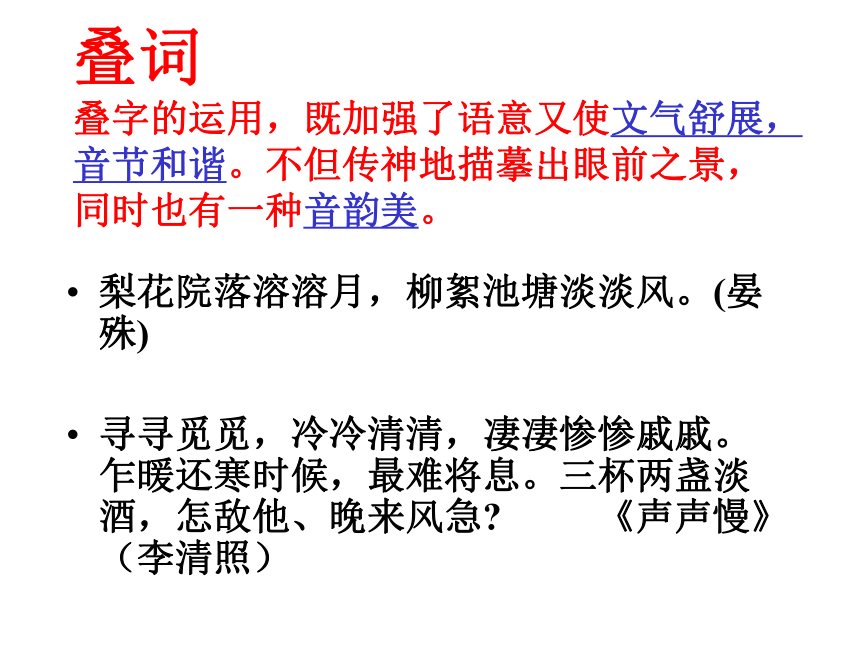

叠词

叠字的运用,既加强了语意又使文气舒展,音节和谐。不但传神地描摹出眼前之景,同时也有一种音韵美。

梨花院落溶溶月,柳絮池塘淡淡风。(晏殊)

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急 《声声慢》 (李清照)

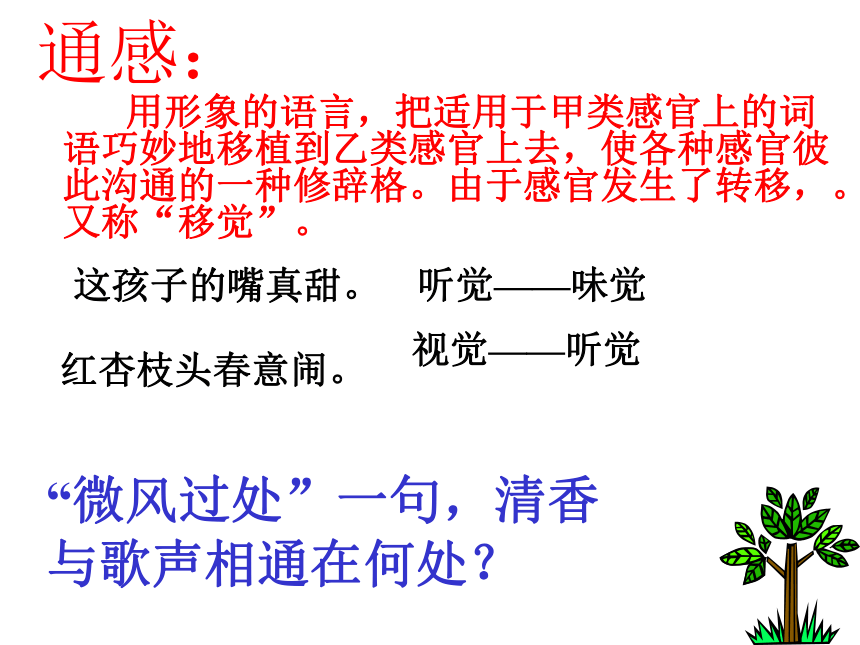

通感:

用形象的语言,把适用于甲类感官上的词语巧妙地移植到乙类感官上去,使各种感官彼此沟通的一种修辞格。由于感官发生了转移,。又称“移觉”。

这孩子的嘴真甜。

听觉——味觉

红杏枝头春意闹。

视觉——听觉

“微风过处”一句,清香与歌声相通在何处?

通 感

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”

本体--花香(嗅觉) 喻体--渺茫的歌声(听觉)

相似点:立于微风中嗅馨香(时有时无) 听远处高楼传来的歌声(时断时续)

作用:把花香的特点写清了,生动形象。

(1)她笑得很甜。(视觉转为 )

(2)人靓歌甜。 (听觉转为 )

(3)她的声音犹如棉花糖一样甘甜,犹如婴儿的棉肚兜一样柔软。(听觉转为 )

(4)紫藤萝花开了,那香气沁人心脾,仿佛也是淡紫色的。(嗅觉转为 )

(5)“吴钩和柳叶眉坐在小堤上歇息,柳叶眉不知怎么心烦意乱地说:‘大哥,你给我吹个小曲儿,要酸酸的,甜甜的,凉凉的……’”(听觉转为 )

荷塘

田田 出水很高 像婷婷舞女的裙(比喻、叠词)

零星 袅娜(拟人)

明珠 星星 美人(比喻)

缕缕

渺茫的歌声似的 (通感)

一道凝碧

看不见的 脉脉

静

动

幽雅宁静

月下的

( )

( )

( )

( )

( )

荷叶

荷花

荷香

荷波

流水

1、第5节描写了塘上的月色,作者是借助什么来描写月色的?

2、注意本段中描写月色的一些动词,非常准确生动。请同学们找一找并体会好在哪里?

月色

(月光)

如流水 静静地泻薄薄的青雾浮起

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样

又像笼着轻纱的梦

灌木的黑影 杨柳的倩影

光和影的和谐像名曲

虽是满月,却有一层淡淡的云

实

虚

实

虚

朦胧优雅

塘上的

(月影)

月光如流水一般,静静地 在这

一片叶子和花上。薄薄的青雾

起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛

乳中 过一样,又像笼着青纱的梦。

用词准确生动

为什么说“泻”“浮”二字点活了

月光和雾气呢?可否用“照”替代

“泻”,用“升”替代“浮”呢?

1、“泻”的范围广,与“流水”相照应,而且有动态美,显得生

动活泼。“照”的范围窄,不能与“流水”相照应,有点呆板,显得不灵泛。

2、“浮” 把水气笼罩弥漫之态描摹了出来,营造出朦胧的意境

“升”给人腾空而上的感觉,不能道出雾的轻柔。

3、“洗”极写叶子和花在月光与青雾中的奶白色的清新,显得轻盈。

“浸”失去了“青雾”“浮起”的动感。

“画”的是“弯弯的杨柳的稀疏的倩影”,带有作者主观的喜爱之情,且把“杨柳”拟人化了。

“印”显得直落客观,有被动之意。

1、第6节作者用怎样的顺序描绘了荷塘四周哪些景物?突出了景色的什么特点?

由近及远。描绘了树色、远山与灯光。突出了寂静、冷清、朦胧的特点

2、描写的荷塘四周的环境和前文所写的环境特点有何不同?传达的情感有何不同?作者是否完全解脱了呢?

请同学找找能表现作者心情发展变化的语句

“这几天心里颇不宁静”→“我且受用这无边的荷香月色好了”→“但热闹是他们的,我什么也没有”→“这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了”→“这令我到底惦着江南了”。

情感体味

写作背景

本文写于1927年7月,那时作者在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。当时正值大革命失败,白色恐怖笼罩着中国大地。朱自清也处于苦闷徬徨中。他自己也知道,“只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然”,但他最终还是选择了“暂时逃避的一法”。 原因是什么 呢?他曾对夫人陈竹隐说过:“我只是在行为上主张一种日常生活中的中和主义。”又说,“妻子儿女一大家,都指我生活”,“还是暂超然为好”但是他毕竟是一个爱国的民主主义者,面对黑暗现实,又不能安心于这种“超然”。 《荷塘月色》正是作者自己想“超然”而又想“挣扎”的心迹的真实描摹和生动写照。

……

根据上述句子,如果要用一个词语来概括朱自清的心情,应该用哪个词语比较合适

寂寞 苦闷 郁闷

这几天心里颇不宁静

这句话奠定了全文的感情基调,在散文中称为“文眼”。透过它,我们可以迅速把握文章的感情。

文眼是揭示全文主旨的点睛之笔,也是组织散文结构的重点线索,是散文艺术构思的焦点。

不加掩饰直抒情怀,显出作者内心有苦闷,心绪烦乱。这也正是夜深人静出游荷塘的缘由,即,欲排遣苦闷之情。

少 年 女 子

采莲南塘秋

莲花过人头

1.从荷塘出来,“忽然想起采莲的事情来了。”为什么作者会忽然想起采莲的事情呢?写采莲的事情有什么作用?

再读课文整体感知

三

整 体 感 知

家

小径

求宁静

不宁静

得宁静

出宁静

小径

总结课文

四

明线

游踪

暗线

情感

文眼:

脉络:

心里颇不宁静

觉得是个自由的人

我什么也没有

想起采莲的事

心里颇不宁静。

分析思想感情:

对黑暗现实的不满困惑

寻求

超脱

回到

现实

对美好追求的寄托

反映淡淡的哀愁

得到淡淡的喜悦

仍是淡淡的哀愁

荷塘月色

——朱自清

原名自华,字佩弦,号秋实。

诗人、散文家、学者、民主战士、爱国知识分子。毛泽东曾称赞他“表现我们民族的英雄气概”。

出版有诗文集《踪迹》《欧游杂记》、散文集《背影》,著作有《朱自清全集》。

朱自清

朱自清像

“朱自清一身重病,宁可饿死,不领美国救济粮。我们应当写闻一多颂,写朱自清颂,他们表现了我们民族的英雄气概。” 毛泽东

煤屑 蓊郁 独处 袅娜 脉脉 峭楞楞

倩影 渴睡 媛女 嬉游 参差 梵婀玲

xiè wěng ch niǎonuó mò mò qiào léng

qiàn kě yuàn xī cēn cī fàn ē

一、初读课文 解决字词

辨别以下多音字:

chéng(乘凉)

乘

shèng(千乘之国)

ch (独处)

处

chù(妙处)

chàn(颤动)

颤

zhàn(颤栗)

yuàn(媛女)

媛

yuán(婵媛)

mài(脉络)

脉

mò(含情脉脉)

shang(衣裳)

裳

cháng:古代指裙子

āi(挨近)

挨

ái(挨打)

chā 差别 差价 差额 阴差阳错 差强人意

cī 参差不齐

差 chà 差不多 就差你一个 真差劲

chāi 差使 差事 当差 信差 受人差遣

bēi 背包袱 背负

背 bèi 背影 背井离乡

bó 单薄 鄙薄 日薄西山

薄 báo 薄被 薄饼

bò 薄荷

《春》是自然明快的,

《背影》是饱含深情的,

《荷塘月色》是纯真优美的;

《春》像小伙子富有朝气,

《背影》像老者捋须长叹,

《荷塘月色》像淑女优雅柔美。

赏读课文体味妙处

二

1、第4节描写了哪些景物?这些景物按什么顺序排列

赏析写景部分

荷叶 荷花 荷香 荷波 荷韵(流水)

这些景物按照由上而下,由近而远,由静而动的顺序排列

2、本节分别抓住了这些景物的什么特点?用什么手法?结合具体句子谈谈。

叠词

叠字的运用,既加强了语意又使文气舒展,音节和谐。不但传神地描摹出眼前之景,同时也有一种音韵美。

梨花院落溶溶月,柳絮池塘淡淡风。(晏殊)

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急 《声声慢》 (李清照)

通感:

用形象的语言,把适用于甲类感官上的词语巧妙地移植到乙类感官上去,使各种感官彼此沟通的一种修辞格。由于感官发生了转移,。又称“移觉”。

这孩子的嘴真甜。

听觉——味觉

红杏枝头春意闹。

视觉——听觉

“微风过处”一句,清香与歌声相通在何处?

通 感

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”

本体--花香(嗅觉) 喻体--渺茫的歌声(听觉)

相似点:立于微风中嗅馨香(时有时无) 听远处高楼传来的歌声(时断时续)

作用:把花香的特点写清了,生动形象。

(1)她笑得很甜。(视觉转为 )

(2)人靓歌甜。 (听觉转为 )

(3)她的声音犹如棉花糖一样甘甜,犹如婴儿的棉肚兜一样柔软。(听觉转为 )

(4)紫藤萝花开了,那香气沁人心脾,仿佛也是淡紫色的。(嗅觉转为 )

(5)“吴钩和柳叶眉坐在小堤上歇息,柳叶眉不知怎么心烦意乱地说:‘大哥,你给我吹个小曲儿,要酸酸的,甜甜的,凉凉的……’”(听觉转为 )

荷塘

田田 出水很高 像婷婷舞女的裙(比喻、叠词)

零星 袅娜(拟人)

明珠 星星 美人(比喻)

缕缕

渺茫的歌声似的 (通感)

一道凝碧

看不见的 脉脉

静

动

幽雅宁静

月下的

( )

( )

( )

( )

( )

荷叶

荷花

荷香

荷波

流水

1、第5节描写了塘上的月色,作者是借助什么来描写月色的?

2、注意本段中描写月色的一些动词,非常准确生动。请同学们找一找并体会好在哪里?

月色

(月光)

如流水 静静地泻薄薄的青雾浮起

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样

又像笼着轻纱的梦

灌木的黑影 杨柳的倩影

光和影的和谐像名曲

虽是满月,却有一层淡淡的云

实

虚

实

虚

朦胧优雅

塘上的

(月影)

月光如流水一般,静静地 在这

一片叶子和花上。薄薄的青雾

起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛

乳中 过一样,又像笼着青纱的梦。

用词准确生动

为什么说“泻”“浮”二字点活了

月光和雾气呢?可否用“照”替代

“泻”,用“升”替代“浮”呢?

1、“泻”的范围广,与“流水”相照应,而且有动态美,显得生

动活泼。“照”的范围窄,不能与“流水”相照应,有点呆板,显得不灵泛。

2、“浮” 把水气笼罩弥漫之态描摹了出来,营造出朦胧的意境

“升”给人腾空而上的感觉,不能道出雾的轻柔。

3、“洗”极写叶子和花在月光与青雾中的奶白色的清新,显得轻盈。

“浸”失去了“青雾”“浮起”的动感。

“画”的是“弯弯的杨柳的稀疏的倩影”,带有作者主观的喜爱之情,且把“杨柳”拟人化了。

“印”显得直落客观,有被动之意。

1、第6节作者用怎样的顺序描绘了荷塘四周哪些景物?突出了景色的什么特点?

由近及远。描绘了树色、远山与灯光。突出了寂静、冷清、朦胧的特点

2、描写的荷塘四周的环境和前文所写的环境特点有何不同?传达的情感有何不同?作者是否完全解脱了呢?

请同学找找能表现作者心情发展变化的语句

“这几天心里颇不宁静”→“我且受用这无边的荷香月色好了”→“但热闹是他们的,我什么也没有”→“这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了”→“这令我到底惦着江南了”。

情感体味

写作背景

本文写于1927年7月,那时作者在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。当时正值大革命失败,白色恐怖笼罩着中国大地。朱自清也处于苦闷徬徨中。他自己也知道,“只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然”,但他最终还是选择了“暂时逃避的一法”。 原因是什么 呢?他曾对夫人陈竹隐说过:“我只是在行为上主张一种日常生活中的中和主义。”又说,“妻子儿女一大家,都指我生活”,“还是暂超然为好”但是他毕竟是一个爱国的民主主义者,面对黑暗现实,又不能安心于这种“超然”。 《荷塘月色》正是作者自己想“超然”而又想“挣扎”的心迹的真实描摹和生动写照。

……

根据上述句子,如果要用一个词语来概括朱自清的心情,应该用哪个词语比较合适

寂寞 苦闷 郁闷

这几天心里颇不宁静

这句话奠定了全文的感情基调,在散文中称为“文眼”。透过它,我们可以迅速把握文章的感情。

文眼是揭示全文主旨的点睛之笔,也是组织散文结构的重点线索,是散文艺术构思的焦点。

不加掩饰直抒情怀,显出作者内心有苦闷,心绪烦乱。这也正是夜深人静出游荷塘的缘由,即,欲排遣苦闷之情。

少 年 女 子

采莲南塘秋

莲花过人头

1.从荷塘出来,“忽然想起采莲的事情来了。”为什么作者会忽然想起采莲的事情呢?写采莲的事情有什么作用?

再读课文整体感知

三

整 体 感 知

家

小径

求宁静

不宁静

得宁静

出宁静

小径

总结课文

四

明线

游踪

暗线

情感

文眼:

脉络:

心里颇不宁静

觉得是个自由的人

我什么也没有

想起采莲的事

心里颇不宁静。

分析思想感情:

对黑暗现实的不满困惑

寻求

超脱

回到

现实

对美好追求的寄托

反映淡淡的哀愁

得到淡淡的喜悦

仍是淡淡的哀愁

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读