统编版选择性必修下册 10.1 兰亭集序 课件(32张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版选择性必修下册 10.1 兰亭集序 课件(32张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

兰亭:是东晋时期会稽郡山阴(今浙江绍兴市)城西南郊名胜。兰亭地处绍兴城西南12.5公里的兰渚山下,相传越王勾践曾在这一带种过兰花,汉代为驿亭所在,因名兰亭。几经反复,于1980年全面修复如初。

兰亭是怎么来的?

你知道吗

王羲之

(303-361,一作321-379)

东晋书法家,字逸少。原籍琅琊人(今属山东临沂),居会稽山阴(浙江绍兴)。官至右军将军,会稽内史,人称“王右军”。他出身于两晋的名门望族。王羲之十二岁时经父亲传授笔法论,“语以大纲,即有所悟”。他小时候就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,草书师法张芝,楷书得力于钟繇。观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。

文章背景

古人每年三月初三,为求消灾除凶,到水边嬉游,称为修禊。东晋永和九年(353)年三月初三日, 大书法家王羲之和当时名士谢安、孙绰、许询、等四十几人来到这里修禊,举行了一次别开生面的诗歌会。一群文人雅士,置身于崇山峻岭,茂林修竹之中,众皆列坐曲水两侧,将酒觞(杯)置于清流之上,任其飘流,停在谁的前面,谁就即兴赋诗,否则罚酒。据记载,当时参与其会 的四十多人中,12人各赋诗二首。九岁的王献之等16人拾句不成,各罚酒三觞。王羲之将37首诗汇集起来,编成一本集子,并借酒兴写了一篇324字 的序文,这就是著名的《兰亭集序》。 为“天下第一行书”。

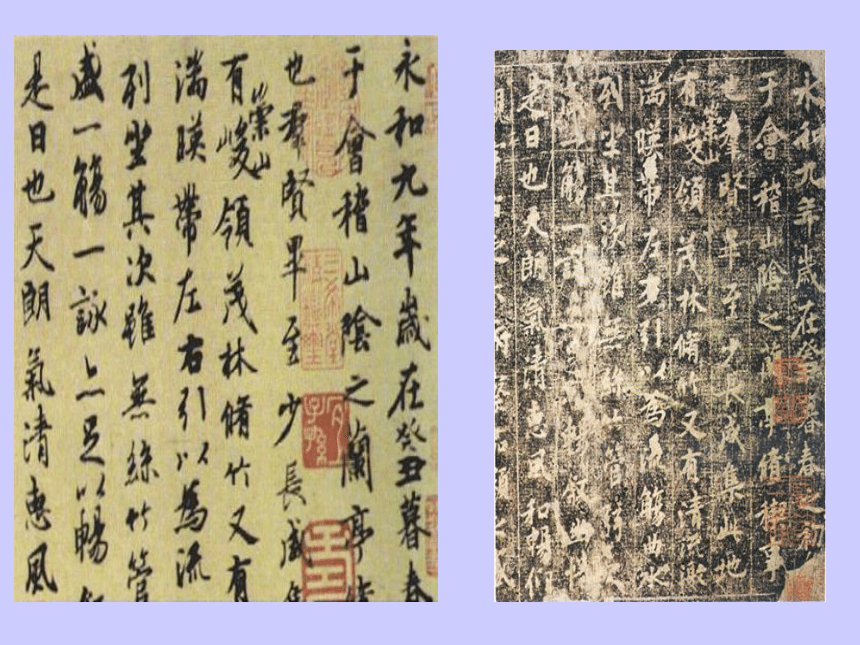

兰 亭 集 序

王羲之

有关“序跋”

“序”也写做“叙”或称“引”,犹如今日的“引言”、“前言”。是说明书籍著述或出版意旨、编次体例和作者情况的文章。也有对作者作品的评论和对有关问题的研究阐发。“序”一般写在文章前面,列于书后称为“跋”或“后序”。这类文章,按内容分别属于说明文或议论文;以叙事为主、夹叙夹议的,不多见;抒情成分较多的序,多半是为诗歌唱和的集子而作,例如本文。

兰亭集序

王羲之

顺德市国华纪念中学 贾桂宏

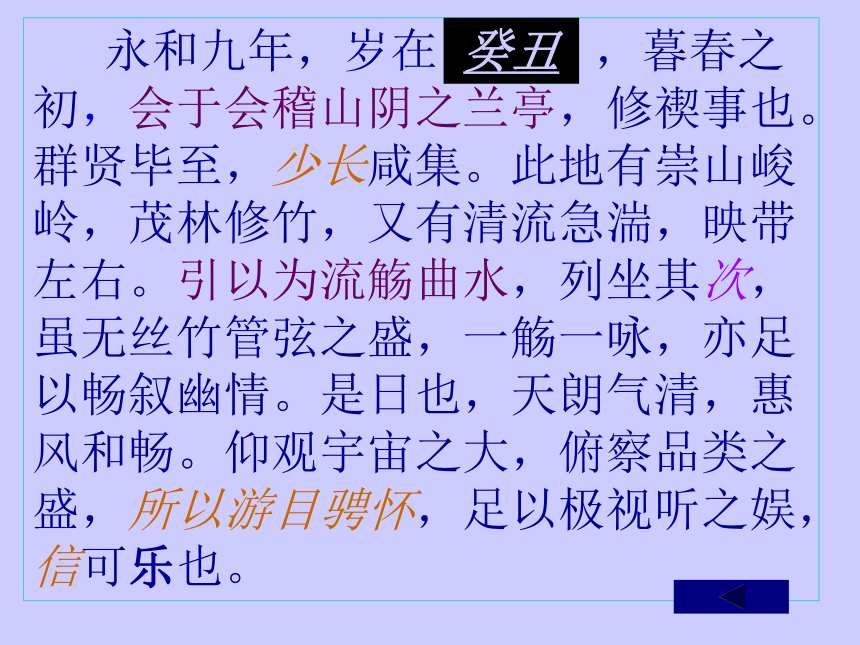

永和九年,岁在 ,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流急湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

癸丑

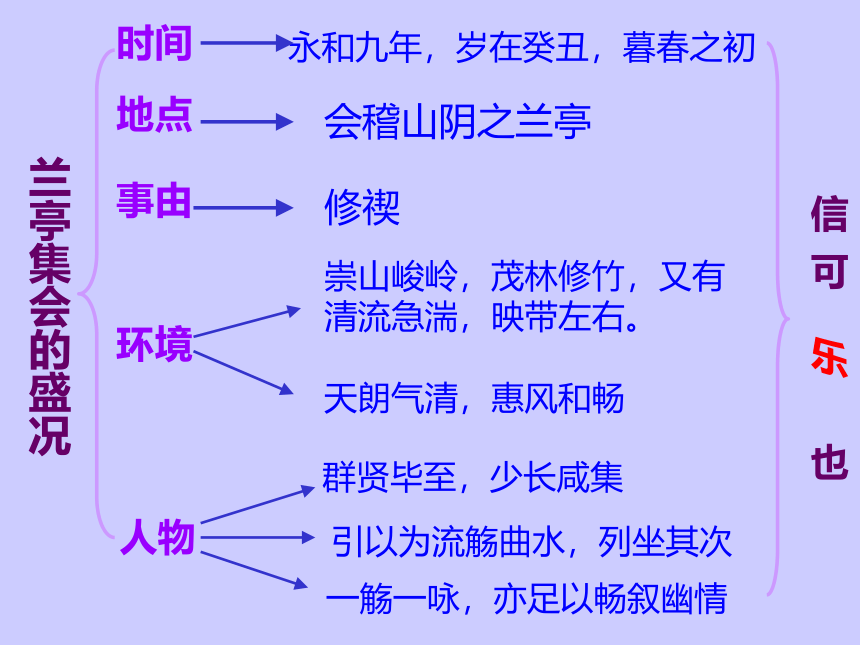

兰亭集会的盛况

时间

永和九年,岁在癸丑,暮春之初

地点

会稽山阴之兰亭

事由

修禊

环境

崇山峻岭,茂林修竹,又有清流急湍,映带左右。

引以为流觞曲水,列坐其次

天朗气清,惠风和畅

人物

一觞一咏,亦足以畅叙幽情

信 可 乐 也

群贤毕至,少长咸集

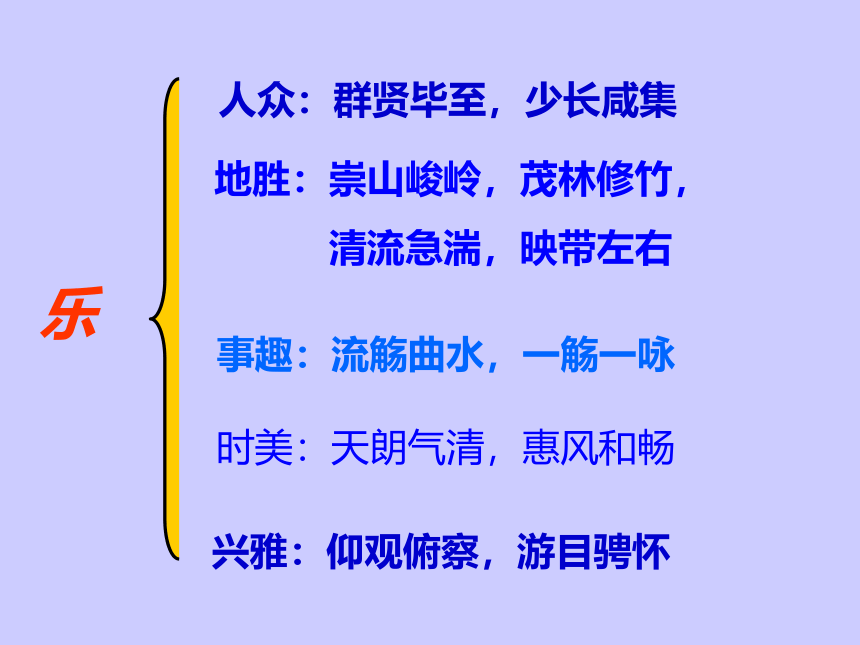

乐

人众:群贤毕至,少长咸集

地胜:崇山峻岭,茂林修竹,

清流急湍,映带左右

事趣:流觞曲水,一觞一咏

时美:天朗气清,惠风和畅

兴雅:仰观俯察,游目骋怀

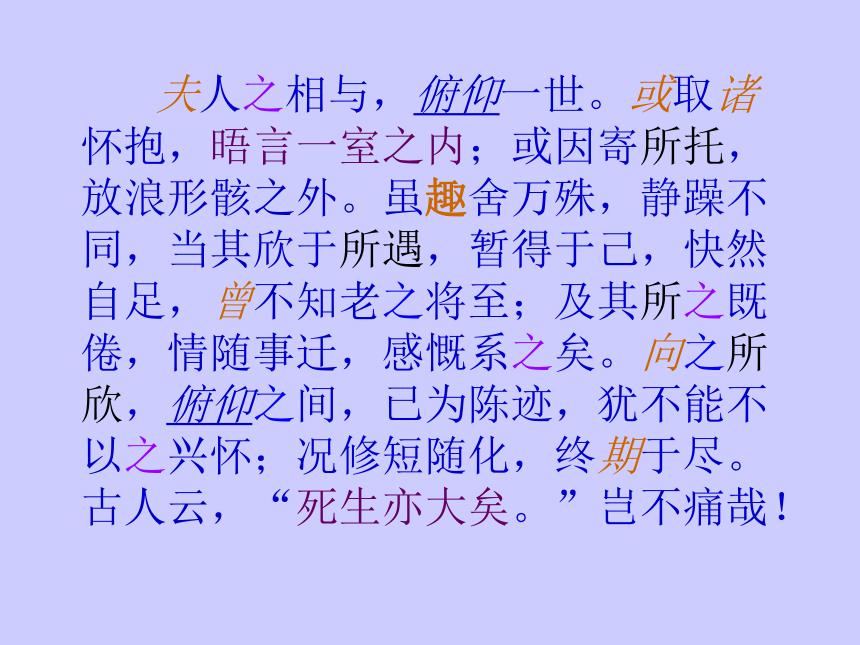

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀;况修短随化,终期于尽。古人云,“死生亦大矣。”岂不痛哉!

3、在第二自然段中,作者的思绪和心境有了怎样的变迁?

思绪:

(联想)

人生的际遇和时光的短暂

相聚的欢乐

心境:

感慨“修短随化,终期于尽”

提出:“死生亦大矣”

感 慨 人 生

取诸怀抱,晤言一室之内

因寄所托,放浪形骸之外

夫人之相与,俯仰一世

死生亦大矣

痛

欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至

及其所知既倦,情随事迁,感慨系之矣

问题:作者抒写宴集后的感触,他的抒 情基调由乐转悲,为什么会有这样的变化?

提示:以“悲”为抒情基调,上文兰亭聚饮,赋诗,是乐事,但有聚就有散,,聚会难而短,分散易而长。这种欢聚难常的感触已经使人情绪低落,由此,进而想到人生短促,所以聚散生死始终笼罩文学家的心,故作者由乐转悲。

拓展:正因为传统的审美心理是以悲为美的,使得文学史上出现了这样的现象:一些作品本来写的是极为欢愉之事,也总要带上一定的感伤和悲愁成分。如王羲之的《兰亭集序》,开始极写兰亭集会之盛、之乐,后来忽然笔锋一转,说到“休短随化,终期于尽”的煞风景话题上去,大发起“痛哉”、“悲夫”之类的感叹来。这样的感情是否真实,原是值得怀疑的,但却深为历代文士所推崇和效法。王勃《滕王阁序》,在思路上即模仿《兰亭集序》,先写集会之盛,秋色之美,后来写到“兴尽悲来,识盈虚之有数”上去了。王勃作此序时年纪很轻,也没有遇到多大挫折,这样的伤感情调显然来自前人作品。然而,《滕王阁序》也成了历代家弦户颂的名作。与此相反,那些仅止于极写欢愉之情的作品,却很难受到人们的赞赏。

3、结尾部分从“临文嗟悼”说到“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,表达了作者怎样的生死观?

作者认为生就是死,

死就是生,二者不得等

量齐观,暗含有生之年

应当做些实事,不宜空

谈玄理之意。

知人论世,正确理解作者的悲观

王羲之生活的魏晋时期是中国历史上一个长期分裂动荡的时期,社会陷入旷日持久的混乱中,政治上极为严酷,司马氏篡权成功后,更是惧怕舆论的褒贬,对有异议的人极为残酷。对名士残杀现象时有发生。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

死亡是令他们感到恐惧和哀伤的幽魂,驱之不散。他们将生命比作朝露、比作暮春草,看作飘忽的轻烟,充满对生之无常和死之无奈的感慨。

人生一瞬间,

忽如暮春草。

但恐须臾间,

魂气随风散。

他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。追求清静无为自由放任的生活。不再把积极入仕当成人生的理想。

他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

魏晋风度:

不修边幅

广袖长裙

飘带长垂

衣袂飘飘

头饰巍峨富丽

养生放纵

醉生梦死

等同生死

不谈国事

不求仕达

以荒诞对抗社会的黑暗,缓解人生短暂的伤感之情。

思考:如何评价作者的悲观?

点拨——

*王羲之的痛悲源于生命的短暂,他被死亡困扰着,他的悲观源于所处的时代,更源于对生命之爱。

*真正深刻的灵魂决不沉溺于悲观,王羲之的书法成就是他抗拒人生虚幻的执著努力。

告诉王羲之你对时间、生命的看法。

可以是名言、歌词、诗词

也可以是自己的看法

告诉王羲之你对生命、时间的看法

可以是名言、歌词、诗词

也可以是自己的看法

本文的特点:

1骈散结合的句式特点。

2多种表达方式相结合。

记叙

议论

抒情

默写: (1)是日也,________,________。_______,_______,________,________,信可乐也。 (2)写出文中谈“人之相与”的两种形式:____________________________。

给下列各句蓝色词选择恰当的义项 ①或因寄所托,放浪形骸之外( ) A.原因 B.凭借 C.随着 D.由于 ②况修短随化,终期于尽( ) A.修饰 B.整治 C.高,长 D .美好 ③向之所欣,俯仰之间( ) A.朝向 B.奔向 C.从前 D.假如

C

C

C

对下列句式判断正确的是( ) ①岂不痛哉②死生亦大矣③当其欣于所遇④则与斗卮酒 A.①感叹句②感叹句③宾语前置句④陈述句

B.①反问句②判断句③介宾结构后置④省略句

C.①反问句②判断句③陈述句④宾语前置句

D.①感叹句②反问句③介宾结构后置④省略句

B

对“后之览者,亦将有感于斯文”的含义理解最确切的一项是( ) A.后来者读这次集会的诗文,也会产生感慨。 B.后来的人读我的文章,也会由此而产生很多感想。 C.后世的读者读这次集会的诗文,也会与我有同感。 D.后世的读者读我的文章,也会被我的文章所感动。

C

判断下列各句对错,不正确的一项是( ) A.本语段节选自《晋书‘王羲之传》,是一篇书序。序,古代文体的一种,大多用以题赠,或作为著述的前言。本语段内容突出了书序的特点。 B.本语段一开头就出现了一个阔大的境界:“人之相与,俯仰一世”。但这并不显得突然:“人之相与”,指人际交往,是个普遍性命题,也包括这次兰亭之会在内;“俯”“仰”二字在这里用的是它们合义,表示时间过得很快。这包含着人怎样在人群中度过一生这一问题,由此而引发作者的感慨,可谓自然之极。 C.“情随事迁,感慨系之矣”,这种人人都有的情怀说明了—个事实:不管生活方式有怎样的不同,人总是留恋于生活中那些美好的事物,也就是留恋于有生之乐。 D.“死生亦大矣”,是作者的基本观点,作为书序,以此来概括一篇之意,这正是本文作者见解高远之处。

A

骈句,是一种讲求对仗的文体,它要求文字的对偶,重视声韵的和谐。而且结构相似、内容相关、行文相邻、字数相等的两句话。骈句也有工整和不工整之分,不工整的骈句在结构和字数上也可能不完全合乎要求。骈句诗句的一种,与散句相对,则是相对于骈句而言,也可以说,骈句以外的句子都是散句。

本文多骈句,试从本段中举出两例。

十天干:甲(jiǎ)、乙(yǐ)、丙(bǐng)、丁(dīng)、戊(wù)、己(jǐ)、庚(gēng)、辛(xīn)、壬(rén)、癸(guǐ);

十二地支:子(zǐ)、丑(chǒu)、寅(yín)、卯(mǎo)、辰(chén)、巳(sì)、午(wǔ)、未(wèi)、申(shēn)、酉(yǒu)、戌(xū)、亥(hài)

十干和十二支依次相配,组成六十个基本单位,古人以此作为年、月、日、时的序号,叫“干支纪法”。

【天干地支次序表】

1. 甲子 2.乙丑 3.丙寅 4.丁卯 5.戊辰 6.己巳 7.庚午 8.辛未 9.壬申 10.癸酉

11.甲戌 12.乙亥 13.丙子 14.丁丑 15.戊寅 16.己卯 17.庚辰 18.辛巳 19.壬午 20.癸未

21.甲申 22.乙酉 23.丙戌 24.丁亥 25.戊子 26.己丑 27.庚寅 28.辛卯 29.壬辰 30.癸巳

31.甲午 32.乙未 33.丙申 34.丁酉 35.戊戌 36.己亥 37.庚子 38.辛丑 39.壬寅 40.癸卯

41.甲辰 42.乙巳 43.丙午 44.丁未 45.戊申 46.己酉 47.庚戌 48.辛亥 49.壬子 50.癸丑

51.甲寅 52.乙卯 53.丙辰 54.丁巳 55.戊午 56.己未 57.庚申 58.辛酉 59.壬戌 60.癸亥

兰亭:是东晋时期会稽郡山阴(今浙江绍兴市)城西南郊名胜。兰亭地处绍兴城西南12.5公里的兰渚山下,相传越王勾践曾在这一带种过兰花,汉代为驿亭所在,因名兰亭。几经反复,于1980年全面修复如初。

兰亭是怎么来的?

你知道吗

王羲之

(303-361,一作321-379)

东晋书法家,字逸少。原籍琅琊人(今属山东临沂),居会稽山阴(浙江绍兴)。官至右军将军,会稽内史,人称“王右军”。他出身于两晋的名门望族。王羲之十二岁时经父亲传授笔法论,“语以大纲,即有所悟”。他小时候就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,草书师法张芝,楷书得力于钟繇。观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。

文章背景

古人每年三月初三,为求消灾除凶,到水边嬉游,称为修禊。东晋永和九年(353)年三月初三日, 大书法家王羲之和当时名士谢安、孙绰、许询、等四十几人来到这里修禊,举行了一次别开生面的诗歌会。一群文人雅士,置身于崇山峻岭,茂林修竹之中,众皆列坐曲水两侧,将酒觞(杯)置于清流之上,任其飘流,停在谁的前面,谁就即兴赋诗,否则罚酒。据记载,当时参与其会 的四十多人中,12人各赋诗二首。九岁的王献之等16人拾句不成,各罚酒三觞。王羲之将37首诗汇集起来,编成一本集子,并借酒兴写了一篇324字 的序文,这就是著名的《兰亭集序》。 为“天下第一行书”。

兰 亭 集 序

王羲之

有关“序跋”

“序”也写做“叙”或称“引”,犹如今日的“引言”、“前言”。是说明书籍著述或出版意旨、编次体例和作者情况的文章。也有对作者作品的评论和对有关问题的研究阐发。“序”一般写在文章前面,列于书后称为“跋”或“后序”。这类文章,按内容分别属于说明文或议论文;以叙事为主、夹叙夹议的,不多见;抒情成分较多的序,多半是为诗歌唱和的集子而作,例如本文。

兰亭集序

王羲之

顺德市国华纪念中学 贾桂宏

永和九年,岁在 ,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流急湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

癸丑

兰亭集会的盛况

时间

永和九年,岁在癸丑,暮春之初

地点

会稽山阴之兰亭

事由

修禊

环境

崇山峻岭,茂林修竹,又有清流急湍,映带左右。

引以为流觞曲水,列坐其次

天朗气清,惠风和畅

人物

一觞一咏,亦足以畅叙幽情

信 可 乐 也

群贤毕至,少长咸集

乐

人众:群贤毕至,少长咸集

地胜:崇山峻岭,茂林修竹,

清流急湍,映带左右

事趣:流觞曲水,一觞一咏

时美:天朗气清,惠风和畅

兴雅:仰观俯察,游目骋怀

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀;况修短随化,终期于尽。古人云,“死生亦大矣。”岂不痛哉!

3、在第二自然段中,作者的思绪和心境有了怎样的变迁?

思绪:

(联想)

人生的际遇和时光的短暂

相聚的欢乐

心境:

感慨“修短随化,终期于尽”

提出:“死生亦大矣”

感 慨 人 生

取诸怀抱,晤言一室之内

因寄所托,放浪形骸之外

夫人之相与,俯仰一世

死生亦大矣

痛

欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至

及其所知既倦,情随事迁,感慨系之矣

问题:作者抒写宴集后的感触,他的抒 情基调由乐转悲,为什么会有这样的变化?

提示:以“悲”为抒情基调,上文兰亭聚饮,赋诗,是乐事,但有聚就有散,,聚会难而短,分散易而长。这种欢聚难常的感触已经使人情绪低落,由此,进而想到人生短促,所以聚散生死始终笼罩文学家的心,故作者由乐转悲。

拓展:正因为传统的审美心理是以悲为美的,使得文学史上出现了这样的现象:一些作品本来写的是极为欢愉之事,也总要带上一定的感伤和悲愁成分。如王羲之的《兰亭集序》,开始极写兰亭集会之盛、之乐,后来忽然笔锋一转,说到“休短随化,终期于尽”的煞风景话题上去,大发起“痛哉”、“悲夫”之类的感叹来。这样的感情是否真实,原是值得怀疑的,但却深为历代文士所推崇和效法。王勃《滕王阁序》,在思路上即模仿《兰亭集序》,先写集会之盛,秋色之美,后来写到“兴尽悲来,识盈虚之有数”上去了。王勃作此序时年纪很轻,也没有遇到多大挫折,这样的伤感情调显然来自前人作品。然而,《滕王阁序》也成了历代家弦户颂的名作。与此相反,那些仅止于极写欢愉之情的作品,却很难受到人们的赞赏。

3、结尾部分从“临文嗟悼”说到“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,表达了作者怎样的生死观?

作者认为生就是死,

死就是生,二者不得等

量齐观,暗含有生之年

应当做些实事,不宜空

谈玄理之意。

知人论世,正确理解作者的悲观

王羲之生活的魏晋时期是中国历史上一个长期分裂动荡的时期,社会陷入旷日持久的混乱中,政治上极为严酷,司马氏篡权成功后,更是惧怕舆论的褒贬,对有异议的人极为残酷。对名士残杀现象时有发生。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

死亡是令他们感到恐惧和哀伤的幽魂,驱之不散。他们将生命比作朝露、比作暮春草,看作飘忽的轻烟,充满对生之无常和死之无奈的感慨。

人生一瞬间,

忽如暮春草。

但恐须臾间,

魂气随风散。

他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。追求清静无为自由放任的生活。不再把积极入仕当成人生的理想。

他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

魏晋风度:

不修边幅

广袖长裙

飘带长垂

衣袂飘飘

头饰巍峨富丽

养生放纵

醉生梦死

等同生死

不谈国事

不求仕达

以荒诞对抗社会的黑暗,缓解人生短暂的伤感之情。

思考:如何评价作者的悲观?

点拨——

*王羲之的痛悲源于生命的短暂,他被死亡困扰着,他的悲观源于所处的时代,更源于对生命之爱。

*真正深刻的灵魂决不沉溺于悲观,王羲之的书法成就是他抗拒人生虚幻的执著努力。

告诉王羲之你对时间、生命的看法。

可以是名言、歌词、诗词

也可以是自己的看法

告诉王羲之你对生命、时间的看法

可以是名言、歌词、诗词

也可以是自己的看法

本文的特点:

1骈散结合的句式特点。

2多种表达方式相结合。

记叙

议论

抒情

默写: (1)是日也,________,________。_______,_______,________,________,信可乐也。 (2)写出文中谈“人之相与”的两种形式:____________________________。

给下列各句蓝色词选择恰当的义项 ①或因寄所托,放浪形骸之外( ) A.原因 B.凭借 C.随着 D.由于 ②况修短随化,终期于尽( ) A.修饰 B.整治 C.高,长 D .美好 ③向之所欣,俯仰之间( ) A.朝向 B.奔向 C.从前 D.假如

C

C

C

对下列句式判断正确的是( ) ①岂不痛哉②死生亦大矣③当其欣于所遇④则与斗卮酒 A.①感叹句②感叹句③宾语前置句④陈述句

B.①反问句②判断句③介宾结构后置④省略句

C.①反问句②判断句③陈述句④宾语前置句

D.①感叹句②反问句③介宾结构后置④省略句

B

对“后之览者,亦将有感于斯文”的含义理解最确切的一项是( ) A.后来者读这次集会的诗文,也会产生感慨。 B.后来的人读我的文章,也会由此而产生很多感想。 C.后世的读者读这次集会的诗文,也会与我有同感。 D.后世的读者读我的文章,也会被我的文章所感动。

C

判断下列各句对错,不正确的一项是( ) A.本语段节选自《晋书‘王羲之传》,是一篇书序。序,古代文体的一种,大多用以题赠,或作为著述的前言。本语段内容突出了书序的特点。 B.本语段一开头就出现了一个阔大的境界:“人之相与,俯仰一世”。但这并不显得突然:“人之相与”,指人际交往,是个普遍性命题,也包括这次兰亭之会在内;“俯”“仰”二字在这里用的是它们合义,表示时间过得很快。这包含着人怎样在人群中度过一生这一问题,由此而引发作者的感慨,可谓自然之极。 C.“情随事迁,感慨系之矣”,这种人人都有的情怀说明了—个事实:不管生活方式有怎样的不同,人总是留恋于生活中那些美好的事物,也就是留恋于有生之乐。 D.“死生亦大矣”,是作者的基本观点,作为书序,以此来概括一篇之意,这正是本文作者见解高远之处。

A

骈句,是一种讲求对仗的文体,它要求文字的对偶,重视声韵的和谐。而且结构相似、内容相关、行文相邻、字数相等的两句话。骈句也有工整和不工整之分,不工整的骈句在结构和字数上也可能不完全合乎要求。骈句诗句的一种,与散句相对,则是相对于骈句而言,也可以说,骈句以外的句子都是散句。

本文多骈句,试从本段中举出两例。

十天干:甲(jiǎ)、乙(yǐ)、丙(bǐng)、丁(dīng)、戊(wù)、己(jǐ)、庚(gēng)、辛(xīn)、壬(rén)、癸(guǐ);

十二地支:子(zǐ)、丑(chǒu)、寅(yín)、卯(mǎo)、辰(chén)、巳(sì)、午(wǔ)、未(wèi)、申(shēn)、酉(yǒu)、戌(xū)、亥(hài)

十干和十二支依次相配,组成六十个基本单位,古人以此作为年、月、日、时的序号,叫“干支纪法”。

【天干地支次序表】

1. 甲子 2.乙丑 3.丙寅 4.丁卯 5.戊辰 6.己巳 7.庚午 8.辛未 9.壬申 10.癸酉

11.甲戌 12.乙亥 13.丙子 14.丁丑 15.戊寅 16.己卯 17.庚辰 18.辛巳 19.壬午 20.癸未

21.甲申 22.乙酉 23.丙戌 24.丁亥 25.戊子 26.己丑 27.庚寅 28.辛卯 29.壬辰 30.癸巳

31.甲午 32.乙未 33.丙申 34.丁酉 35.戊戌 36.己亥 37.庚子 38.辛丑 39.壬寅 40.癸卯

41.甲辰 42.乙巳 43.丙午 44.丁未 45.戊申 46.己酉 47.庚戌 48.辛亥 49.壬子 50.癸丑

51.甲寅 52.乙卯 53.丙辰 54.丁巳 55.戊午 56.己未 57.庚申 58.辛酉 59.壬戌 60.癸亥