选择性必修1第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-28 08:44:59 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

高中统编历史选择性必修1《国家制度与社会治理》

第一课

中国古代政治制度的形成与发展

第一单元 政治制度

【课程标准】

1.了解中国古代政治制度在秦朝建立前后的巨大变化

2.认识自秦起君主专制中央集权政治制度的演变线索

两汉至明清时期政治制度的演变

01

秦朝的政治制度

02

先秦时期的政治制度

03

目录/CONTENTS

壹

先秦时期的政治制度

壹

一、上古时期政治制度的演变

唐有虞,号二帝。相揖逊,称盛世。

夏传子,家天下。四百载,迁夏社。

——《三字经》

①材料中反映了哪些上古时期政治制度发生了怎样的演变

由禅让制(公天下)转变为王位世袭制(家天下)

才能与威望演变为血緣

②回顾必修上、下两册第一课的知识,思考王位世袭制为何会取代禅让制

随着私有制出现,政治权力日益集中并出现血缘政治色彩,禅让制作为部落向国家过渡阶段的政治制度,终将随着私有制进一步强化确立而被王位世袭制替代。

壹

根据教材概括商朝的政治制度?

二、商周地方政治制度的演变

中央:商王是最高统治者,之下设有尹及各类事务官。

地方:内外服制

概念解释:

内服:商王直接控制的地区,即王畿;

外服:诸侯所控制的地区

公元前1600年,商汤灭夏,商朝建立

壹

二、商周地方政治制度的演变

周有天下,裂土田而瓜分之。。。。。。四周于天下,轮运而辐集;合为朝觐会同,离为守臣扦城。

——[唐] 柳宗元《封建论》

西周早期大盂鼎铭文“受(授)民受疆土”

根据材料分析柳宗元笔下的“封建“与当代的“封建”含义有何不同

柳宗元笔下一分 土建邦、封邦建国,即分封制。

当代-地主占有土地并剥削农民或农奴的社会形态与对应的政治经济制度。

壹

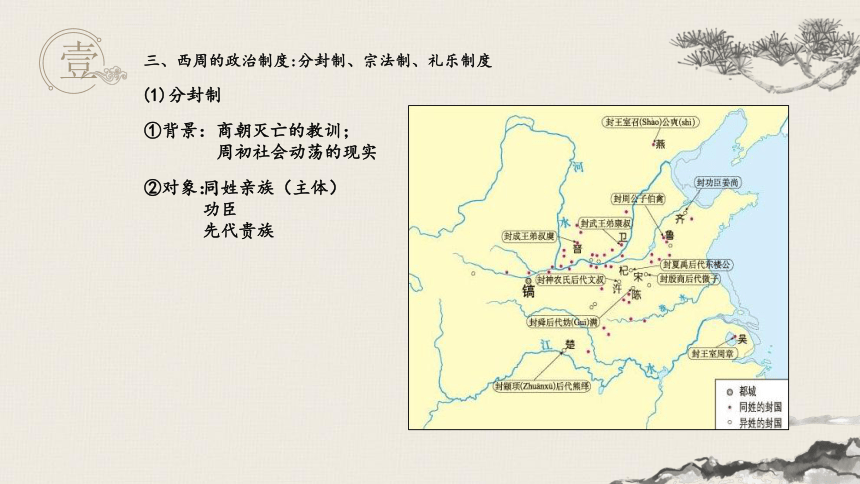

三、西周的政治制度:分封制、宗法制、礼乐制度

同姓亲族(主体)

功臣

先代贵族

(1)分封制

②对象:

①背景:商朝灭亡的教训;

周初社会动荡的现实

壹

材料一:封立亲戚为诸侯之君,以为蕃篱,屏蔽周室。

——顾炎武

材料二:分布在西周王朝四周的少数民族经常性地侵扰西周的边界,西周在这些边界建立诸侯国,一方面加强了周王室的统治力量,对少数民族起到一定的威慑作用;另一方面有利于该地区经济的发展,......最终使周王确立天下共主的地位。

材料三:王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸侯伐郑,郑伯御之。……王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射(周)王中肩。 ——《左传·桓公五年》

问题探究:根据材料并结合所学知识分析分封制的影响?

三、西周的政治制度:分封制、宗法制、礼乐制度

积极影响:

1.拱卫王室的作用;

2.使周的势力范围不断扩大,成为疆域广大的国家;

3.密切了同周边民族的关系,推动了西周经济开发与社会的发展。

消极影响:诸侯有相对的独立性,埋下了割据混战的隐患。

壹

三、西周的政治制度:分封制、宗法制、礼乐制度

1.宗法制

含义:按照血缘宗族关系分配政治权力,维护统治秩序的等级制度。

特点:①嫡长子继承制(核心特点)

②政权与族权(血缘)相结合,形成了贵族等级分封序列。

③大宗与小宗关系相对,小宗服从大宗。

影响:①明确了等级秩序与政治规则,利于统治集团内部的稳定。

②传承了宗法观念,利于凝聚宗族。

③宗法制下形成的特权思想与等级观念对中国社会的进步与转型产生了一定的阻碍作用。

世卿世禄、世官制

在当时,有利于巩固和加强西周的统治。

防止了内部纷争,凝聚了宗族,保证了贵族在政治上的垄断和特权地位,维护了统治集团内部的稳定和团结,强化了家国一体。

长远看,对中国的政治和中国人的思想观念都产生了深远影响。

③作用:

壹

含义:“礼”是维护贵族等级秩序的礼仪制度与行为规范,“乐"是配合“礼”进行的艺术活动。

目的及作用:维护等级制度、防止僭越行为的工具,利于统治秩序稳

三、西周的政治制度:礼乐制度

基本特征:分封,宗法、礼乐制相配合,政治权力分配与血缘相结合

壹

四、商周时期的“国人”问题

襄公逐小白,小白走莒。三年,襄公薨,公子纠践位。国人召小白。

—《管子》

冬十一月,荀跞、韩不信、魏曼多奉公以伐范氏、中行氏,弗克。二子将伐公.....国人助公,二子败,从而伐之。

——《左传》

行有日,公朝国人,使贾问焉,曰:“若卫叛晋, 晋五伐我,病何如矣 ”,曰:“五伐我,犹可以能战。”贾曰:”然则如叛之,病而后质焉,何迟之有 ”乃叛晋。

——《左传》

根据材料分析"国人"在政治上的作用

废立国君

参与政治斗争

讨论重大事务

实质:君权尚未高度集中,原始民主制与贵族政治的条糅

壹

五、春秋战国时期的政治转型及原因

春秋一-旧制度的崩坏

战国一新制度的草创

原因:

①权力未实现高度集中。

②铁犁牛耕与封建生产关系的出现,促使政治经济制度向封建社会转型。

原始社会末期

禅让制

夏朝

世袭制

商朝

内外服制

西周

分封制

宗法制

春秋

分封制

开始解体

战国

郡县制

官僚制

君主权力不是绝对的;原始民主传统,对君主的权力有制约作用

君主权力加强

贰

秦朝的政治制度

贰

图中展现了哪些秦朝的政治制度 这些制度的内容与运作方式是怎样的

秦朝时期的政治制度

皇帝制度。

三公九卿制度

郡县制度

贰

一、皇帝制

根据下列三则材料归纳概况皇帝制度的特点

材料一 秦王统一六国后,下的第一道重要诏令是“议尊号”。群臣商议后向秦王建议说:“臣等谨与博士议曰:‘古有天皇,有地皇,有泰皇,秦皇最贵’臣等昧死上尊号,王为‘泰皇’。命(注:指示)为制’,令(法律、告诫)为‘诏’,天子自称曰‘朕’。”秦王不以为然,他说:“去 ‘秦’著‘皇’,采上古‘帝’位号,号曰‘皇帝’。他如议。”

材料二 “天下之事无小大,皆决于上”

皇位世袭

皇权至上

皇权独尊

贰

郡县制的全面推广

背景

春秋战国郡县制开始出现

分封制的教训

维护国家统一与 中央集权的需要

影响 中央集权制形成过程中的重要环节

官僚政治取代贵族政治的重要标志

建立了以邮驿为中心的文书传递系统。

文书行政

特点 中央垂直管理地方

长官由皇帝任免调动,不得世袭

叁

两汉至明清时期政治制度的演变

叁

--、两汉的中央行政体制

材料一汉景帝时,窦太后想封皇后的哥哥王信为侯,汉景帝 表示:"请得 与丞相计之。”于是和丞相周亚夫商量,周亚夫以高帝刘邦“非有功,不得侯”的预先约定予以坚定的拒绝,汉景帝默然而有沮丧之色。

并且汉朝规定,丞相有权任命四百石以下的官员,对六百石至二千石的高级官员的任用,丞相荐举的权力也很大。

材料二汉景帝时,晁错曾以过得罪丞相申屠嘉,申屠嘉欲诛杀之。晁错听说后慌忙跑到皇帝面前请求救护,以致申屠嘉后悔地说:“吾当先斩以闻,乃先请,为儿所卖,固误!”

上述材料中反映出怎样的问题 两汉的皇帝怎样进行解决

相权威胁皇权

(皇权与相权存在矛盾)

频繁换相

政治打击

设置中内朝

叁

从郡国并行制到推恩令

材料一 汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵。....而藩国大者夸(跨)州兼郡,连城数十,宫室百官同制京师,可谓矫枉过其正矣。......然诸侯原本以大.末流滥以致溢,小者淫荒越法,大者睽孤横逆。以害身丧国

——《汉书.诸侯王表序》

(1) 材料一认为汉初分封诸侯的主要原因是什么

错误地理解秦速亡的历史教训

这一局面的出现使西汉政治体制与秦相比出现什么变化

继承秦制的同时推行了郡国并行制

后来为何又要解决王国问题

王国日益演化为与中央抗衡的地方割据势力,成为影响统治的不利因素

叁

两汉的地方政治制度

1.从郡国并行制到推恩令

材料二(晁错)说上曰:” 昔高祖初定天下,昆弟少,诸子弱,大封同姓。....今削之亦反,不削之亦反。削之,其反亟,祸少;不削,反迟,祸大。《史记》

材料三( 主父偃)说上曰:“ 今诸侯或连城數十,地方千里.....愿陛下令诸侯得{推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,必稍自削弱矣。《汉书. 主父偃传》

(2) 材料二、三所提出的解决王国问题的方案在实施的手段上和产生的结果.上有什么不同

前者主张直接削藩,后者采取“推恩令”,是一种渐进的缓和办法;结果前者使矛盾迅速激化引发七国之乱,后者达到了削弱王国加强中央集的目的。

叁

朝代 中央行政 地方治理

夏 商 西周 春秋战国 秦

西汉

东汉 隋

唐

两宋

元

明

清 世袭制

宗法制、分封制、(礼乐制)

内外服制

郡县制、官僚制等封建政治制度开始诞生

皇帝制度、三公九卿制、文书

郡县制

中朝

尚书台确立为新的行政中枢

郡国并行制 — 郡、县二级制 — 州、郡、县三级制

三省六部制

州、县二级制

道、州、县三级制 — 节度使

二府三司制

路、州(府)、县三级制

中书省(一省制)

行省制等多级体制

废宰相(洪武),设内阁(永乐)

军机处(雍正)

省、府、县三级制

叁

阅读教材归纳中国古代政治制度演变的特点

皇权不断加强,相权不断削弱

中央不断集权,地方不断削弱

谢谢观看

高中统编历史选择性必修1《国家制度与社会治理》

第一课

中国古代政治制度的形成与发展

第一单元 政治制度

【课程标准】

1.了解中国古代政治制度在秦朝建立前后的巨大变化

2.认识自秦起君主专制中央集权政治制度的演变线索

两汉至明清时期政治制度的演变

01

秦朝的政治制度

02

先秦时期的政治制度

03

目录/CONTENTS

壹

先秦时期的政治制度

壹

一、上古时期政治制度的演变

唐有虞,号二帝。相揖逊,称盛世。

夏传子,家天下。四百载,迁夏社。

——《三字经》

①材料中反映了哪些上古时期政治制度发生了怎样的演变

由禅让制(公天下)转变为王位世袭制(家天下)

才能与威望演变为血緣

②回顾必修上、下两册第一课的知识,思考王位世袭制为何会取代禅让制

随着私有制出现,政治权力日益集中并出现血缘政治色彩,禅让制作为部落向国家过渡阶段的政治制度,终将随着私有制进一步强化确立而被王位世袭制替代。

壹

根据教材概括商朝的政治制度?

二、商周地方政治制度的演变

中央:商王是最高统治者,之下设有尹及各类事务官。

地方:内外服制

概念解释:

内服:商王直接控制的地区,即王畿;

外服:诸侯所控制的地区

公元前1600年,商汤灭夏,商朝建立

壹

二、商周地方政治制度的演变

周有天下,裂土田而瓜分之。。。。。。四周于天下,轮运而辐集;合为朝觐会同,离为守臣扦城。

——[唐] 柳宗元《封建论》

西周早期大盂鼎铭文“受(授)民受疆土”

根据材料分析柳宗元笔下的“封建“与当代的“封建”含义有何不同

柳宗元笔下一分 土建邦、封邦建国,即分封制。

当代-地主占有土地并剥削农民或农奴的社会形态与对应的政治经济制度。

壹

三、西周的政治制度:分封制、宗法制、礼乐制度

同姓亲族(主体)

功臣

先代贵族

(1)分封制

②对象:

①背景:商朝灭亡的教训;

周初社会动荡的现实

壹

材料一:封立亲戚为诸侯之君,以为蕃篱,屏蔽周室。

——顾炎武

材料二:分布在西周王朝四周的少数民族经常性地侵扰西周的边界,西周在这些边界建立诸侯国,一方面加强了周王室的统治力量,对少数民族起到一定的威慑作用;另一方面有利于该地区经济的发展,......最终使周王确立天下共主的地位。

材料三:王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸侯伐郑,郑伯御之。……王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射(周)王中肩。 ——《左传·桓公五年》

问题探究:根据材料并结合所学知识分析分封制的影响?

三、西周的政治制度:分封制、宗法制、礼乐制度

积极影响:

1.拱卫王室的作用;

2.使周的势力范围不断扩大,成为疆域广大的国家;

3.密切了同周边民族的关系,推动了西周经济开发与社会的发展。

消极影响:诸侯有相对的独立性,埋下了割据混战的隐患。

壹

三、西周的政治制度:分封制、宗法制、礼乐制度

1.宗法制

含义:按照血缘宗族关系分配政治权力,维护统治秩序的等级制度。

特点:①嫡长子继承制(核心特点)

②政权与族权(血缘)相结合,形成了贵族等级分封序列。

③大宗与小宗关系相对,小宗服从大宗。

影响:①明确了等级秩序与政治规则,利于统治集团内部的稳定。

②传承了宗法观念,利于凝聚宗族。

③宗法制下形成的特权思想与等级观念对中国社会的进步与转型产生了一定的阻碍作用。

世卿世禄、世官制

在当时,有利于巩固和加强西周的统治。

防止了内部纷争,凝聚了宗族,保证了贵族在政治上的垄断和特权地位,维护了统治集团内部的稳定和团结,强化了家国一体。

长远看,对中国的政治和中国人的思想观念都产生了深远影响。

③作用:

壹

含义:“礼”是维护贵族等级秩序的礼仪制度与行为规范,“乐"是配合“礼”进行的艺术活动。

目的及作用:维护等级制度、防止僭越行为的工具,利于统治秩序稳

三、西周的政治制度:礼乐制度

基本特征:分封,宗法、礼乐制相配合,政治权力分配与血缘相结合

壹

四、商周时期的“国人”问题

襄公逐小白,小白走莒。三年,襄公薨,公子纠践位。国人召小白。

—《管子》

冬十一月,荀跞、韩不信、魏曼多奉公以伐范氏、中行氏,弗克。二子将伐公.....国人助公,二子败,从而伐之。

——《左传》

行有日,公朝国人,使贾问焉,曰:“若卫叛晋, 晋五伐我,病何如矣 ”,曰:“五伐我,犹可以能战。”贾曰:”然则如叛之,病而后质焉,何迟之有 ”乃叛晋。

——《左传》

根据材料分析"国人"在政治上的作用

废立国君

参与政治斗争

讨论重大事务

实质:君权尚未高度集中,原始民主制与贵族政治的条糅

壹

五、春秋战国时期的政治转型及原因

春秋一-旧制度的崩坏

战国一新制度的草创

原因:

①权力未实现高度集中。

②铁犁牛耕与封建生产关系的出现,促使政治经济制度向封建社会转型。

原始社会末期

禅让制

夏朝

世袭制

商朝

内外服制

西周

分封制

宗法制

春秋

分封制

开始解体

战国

郡县制

官僚制

君主权力不是绝对的;原始民主传统,对君主的权力有制约作用

君主权力加强

贰

秦朝的政治制度

贰

图中展现了哪些秦朝的政治制度 这些制度的内容与运作方式是怎样的

秦朝时期的政治制度

皇帝制度。

三公九卿制度

郡县制度

贰

一、皇帝制

根据下列三则材料归纳概况皇帝制度的特点

材料一 秦王统一六国后,下的第一道重要诏令是“议尊号”。群臣商议后向秦王建议说:“臣等谨与博士议曰:‘古有天皇,有地皇,有泰皇,秦皇最贵’臣等昧死上尊号,王为‘泰皇’。命(注:指示)为制’,令(法律、告诫)为‘诏’,天子自称曰‘朕’。”秦王不以为然,他说:“去 ‘秦’著‘皇’,采上古‘帝’位号,号曰‘皇帝’。他如议。”

材料二 “天下之事无小大,皆决于上”

皇位世袭

皇权至上

皇权独尊

贰

郡县制的全面推广

背景

春秋战国郡县制开始出现

分封制的教训

维护国家统一与 中央集权的需要

影响 中央集权制形成过程中的重要环节

官僚政治取代贵族政治的重要标志

建立了以邮驿为中心的文书传递系统。

文书行政

特点 中央垂直管理地方

长官由皇帝任免调动,不得世袭

叁

两汉至明清时期政治制度的演变

叁

--、两汉的中央行政体制

材料一汉景帝时,窦太后想封皇后的哥哥王信为侯,汉景帝 表示:"请得 与丞相计之。”于是和丞相周亚夫商量,周亚夫以高帝刘邦“非有功,不得侯”的预先约定予以坚定的拒绝,汉景帝默然而有沮丧之色。

并且汉朝规定,丞相有权任命四百石以下的官员,对六百石至二千石的高级官员的任用,丞相荐举的权力也很大。

材料二汉景帝时,晁错曾以过得罪丞相申屠嘉,申屠嘉欲诛杀之。晁错听说后慌忙跑到皇帝面前请求救护,以致申屠嘉后悔地说:“吾当先斩以闻,乃先请,为儿所卖,固误!”

上述材料中反映出怎样的问题 两汉的皇帝怎样进行解决

相权威胁皇权

(皇权与相权存在矛盾)

频繁换相

政治打击

设置中内朝

叁

从郡国并行制到推恩令

材料一 汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵。....而藩国大者夸(跨)州兼郡,连城数十,宫室百官同制京师,可谓矫枉过其正矣。......然诸侯原本以大.末流滥以致溢,小者淫荒越法,大者睽孤横逆。以害身丧国

——《汉书.诸侯王表序》

(1) 材料一认为汉初分封诸侯的主要原因是什么

错误地理解秦速亡的历史教训

这一局面的出现使西汉政治体制与秦相比出现什么变化

继承秦制的同时推行了郡国并行制

后来为何又要解决王国问题

王国日益演化为与中央抗衡的地方割据势力,成为影响统治的不利因素

叁

两汉的地方政治制度

1.从郡国并行制到推恩令

材料二(晁错)说上曰:” 昔高祖初定天下,昆弟少,诸子弱,大封同姓。....今削之亦反,不削之亦反。削之,其反亟,祸少;不削,反迟,祸大。《史记》

材料三( 主父偃)说上曰:“ 今诸侯或连城數十,地方千里.....愿陛下令诸侯得{推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,必稍自削弱矣。《汉书. 主父偃传》

(2) 材料二、三所提出的解决王国问题的方案在实施的手段上和产生的结果.上有什么不同

前者主张直接削藩,后者采取“推恩令”,是一种渐进的缓和办法;结果前者使矛盾迅速激化引发七国之乱,后者达到了削弱王国加强中央集的目的。

叁

朝代 中央行政 地方治理

夏 商 西周 春秋战国 秦

西汉

东汉 隋

唐

两宋

元

明

清 世袭制

宗法制、分封制、(礼乐制)

内外服制

郡县制、官僚制等封建政治制度开始诞生

皇帝制度、三公九卿制、文书

郡县制

中朝

尚书台确立为新的行政中枢

郡国并行制 — 郡、县二级制 — 州、郡、县三级制

三省六部制

州、县二级制

道、州、县三级制 — 节度使

二府三司制

路、州(府)、县三级制

中书省(一省制)

行省制等多级体制

废宰相(洪武),设内阁(永乐)

军机处(雍正)

省、府、县三级制

叁

阅读教材归纳中国古代政治制度演变的特点

皇权不断加强,相权不断削弱

中央不断集权,地方不断削弱

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理