选择性必修1第12课 近代西方民族国家与国际法的发展 课件(19张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第12课 近代西方民族国家与国际法的发展 课件(19张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 897.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-28 08:46:19 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

中世纪时,大多数人认为自己首先是基督教徒,其次是某一地区的居民,只是最后——如果实在要说的话——才是法兰西人或英吉利人。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

你是哪国人?

近代西方民族国家与国际法的发展

近代西方民族国家,是欧洲中世纪后期出现并在资产阶级时代普遍形成的国家形式,是以民族为基础的主权国家。必须具备两个重要的因素,即国家主权与民族一体性。(16--19世纪)

民族国家的特征:由单一或多民族组成,有共同的民族语言和文化认同。

有共同政府和完整主权,有确定的领土疆域、统一的国内市场和国民经济。

一、近代西方民族国家的产生

1、专制王权国家的建立

①封建割据势力削弱,中央集权加强;

②宗教改革运动,使国家和民族认同观念日益显现;

(一)原因

(1)、专制王权加强的原因:

根本原因:商品经济的发展

英国:1534年,英国亨利八世颁布《至尊法案》,宣布国王是英国教会的首脑,拥有任命教会各种神职和决定教义的权力,摆脱了罗马教廷的控制,建立起适应国王专制统治的英国国教。国王既是世俗领袖,亦是宗教领袖。

法国:路易十四(1638—1715)统治时期,法国王权达到顶峰。欧洲国家纷纷成为专制王权国家。

(2)专制王权加强的表现:

(3)专制王权国家的特点:国家的版图常常因为国王的婚姻或继承关系发生改变。

(4)王权加强在民族国家形成中的作用:

结束封建割据,加强中央集权,维护国家统一。有利于国家、民族观念的形成。

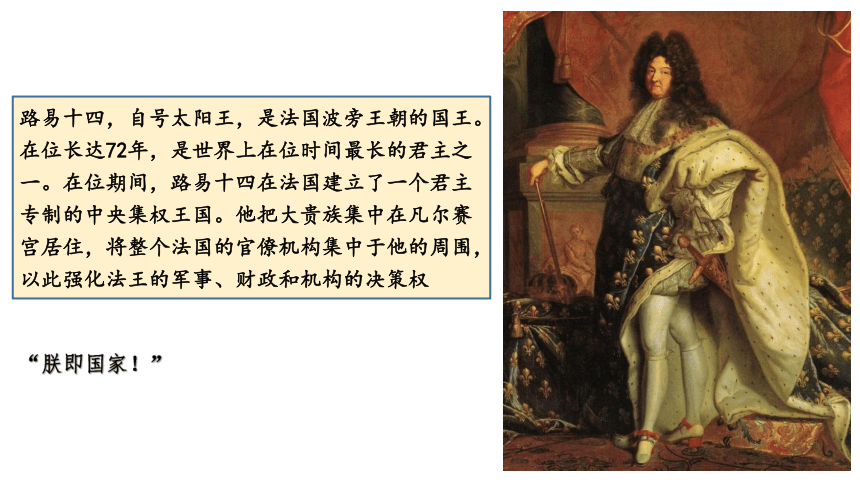

路易十四,自号太阳王,是法国波旁王朝的国王。在位长达72年,是世界上在位时间最长的君主之一。在位期间,路易十四在法国建立了一个君主专制的中央集权王国。他把大贵族集中在凡尔赛宫居住,将整个法国的官僚机构集中于他的周围,以此强化法王的军事、财政和机构的决策权

“朕即国家!”

2、民族语言形成

①13世纪,英语形成

②16世纪,法语成为法国的官方语言。

3、民族意识的觉醒

(1)、表现

(2)、影响

(1)、原因:民族战争、法国大革命和拿破仑战争

(2)、表现或专制王权国家向民族国家的转变的标志

个人对国家的忠诚越来越超过对国王和宗教的忠诚;

各国纷纷鼓励和组织对爱国人士的崇拜;

出现了国旗、国歌和各种国家节日,国家在人们的意识中越来越重要。

(一)近代西方民族国家建立的原因

2.对民族语言的重视强化了民族认同,促进了民族国家的形成

4.法国大革命及拿破仑战争,不仅传播了自由平等思想,还促进民族意识和国家观念的增强

3.民族战争激励民族意识觉醒。

根本原因:商品经济发展,资本主义发展。

1.专制王权国家形成,为近代民族国家的形成奠定基础

二、国际法的形成与外交制度的建立

(一)、国际法的含义

调节国家之间相互关系的法律。

(二)国际法的形成原因

1、随着国家主权意识的加强,各国都强调国家利益至上,国家之间的利益纷争加剧;

2、人们希望通过建立一定的法律关系来处理国家之间的关系,减少武力冲突。

3、欧洲三十年战争

欧洲三十年战争

中世纪后期,神圣罗马帝国日趋没落,内部诸侯林立纷争不断,宗教改革运动之后又发展出天主教和新教的尖锐对立,加之周边国家纷纷崛起,于1618年到1648年爆发了欧洲主要国家纷纷卷入德意志内战的大规模国际战争,又称“宗教战争”。法国、瑞典、丹麦、荷兰及俄国支持德意志新教联盟,而西班牙、神圣罗马帝国皇帝和罗马教廷支持天主教联盟。一直持续了三十年之久,直至1648年10月24日签订条约即《威斯特伐利亚条约》。

战争开始时,德意志很可能有1800万居民,但当三十年战争结束时,剩下的人口还不到1200万。……德意志东北部损失了超过一半的人口,莱茵河流域人口减少多达70%。——弗兰克·萨克雷《世界大历史(1571—1689)》

(三)、近代国际法产生过程

1、理论基础:格劳秀斯《战争与和平法》

国家的主要特征就是拥有独立主权,确定了国际法的主体是主权国家

主权属于君主;国家之间的分歧应通过和平方式解决;

君主应该制定条约并接受条约的约束,

核心思想:

2、近代国际法的产生------

威斯特伐利亚体系的形成

历史意义:

①确立了国际关系中国家领土、主权与独立等原则;

②它开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端、结束国际战争的先例;

③确认了缔约国必须遵守条约、各缔约国可以对违约国集体制裁的国际法基本原则。

(4)在西欧开始确立常驻外交代表机关的制度。(5)为国际关系确立了一些规则,为用和平方式解决争端、减少战争行为开辟了新途径。

所有罗马帝国的选侯、邦君和各邦,应根据本协议确定和确认享有他们自古以来的权利、特权、自由、优患、自由行使领土权,不论是宗教的,还是政治的或是礼遇性的权利,因而他们永远不能,也不应受到任何人以任何借口进行的骚扰。

参加协议的所有各方应有义务保卫和保护本和约的每项条款不受任何人的侵犯,不论其信奉何宗教……

——《威斯特伐利亚和约》

二

3、近代国际法的发展---

维也纳体系的建立

拿破仑帝国崩溃后,在制裁法国的基础上,以英、俄、奥、普为首的战胜国在1815年召开了维也纳会议,在会上及此后签订了一系列条约,从而建立起以大国协调、欧洲均势为特征的国际关系体系,即维也纳体系。

在维也纳体系下,英、俄、奥、普、法五大国形成均势,共同监督各国执行条约的情况,确立大国协商解决欧洲事务的原则.....由于涉及殖民地的处理,维也纳体系也影响亚洲、美洲和非洲等地。维也纳体系大体维持了欧洲的均势,实现了拿破仑战争后欧洲长时间的相对和平。

背景、含义、特点、影响

近代外交制度的建立

《威斯特伐利亚和约》提出建立常驻外交代表机关的制度。

近代中国第一位驻外公使

郭嵩焘(1818-1891)

外交人员衔级制度的出现

近代外交制度的发展

凡是把一个弱小民族合并入一个强大国家而没有得到这个民族的同意,就是兼并或侵犯别国领土的行为……

各富强国家为了如何瓜分它们所侵占的弱小民族而继续进行战争,是反人类的滔天罪行。 ——1917年苏俄《和平法令》

三、20世纪国际法的发展

(一)、一战后国际法的发展

(1)苏俄提出不兼并不赔偿原则;宣布侵略战争为反人类罪。

第一次世界大战的爆发和战争的长期化,使饱受战乱之苦的各国人民强烈反对帝国主义战争,渴望和平。与此同时,凡乎所有交战国和中立国的政治家们也都认为有必要建立一个新的国际体系来防止如此巨大的灾难再度发生。于是建立具有政治约束力的国际常设机构的想法应运而生… ——吴于廑、齐世荣主编《世界史:现代史编》上卷

(2)、建立凡尔赛---华盛顿体系

含义:帝国主义战胜国在剥夺战败国和利益再分配基础上,在欧洲、非洲及亚洲太平洋地区,建立的国际新秩序。

1、表现:

实质:是战胜国以强权政治原则建立的新秩序,为新的国际冲突埋下祸根。

(3)、国联的成立

《凡尔赛和约》

(1)、性质

(2)、宗旨:

促进国际合作;实现世界和平与安全。

(4)、签订《非战公约》

——《白里安—凯洛格公约》15国(背景、内容、影响)

2、为什么不能有效制止战争?

《非战公约》是在世界人民反对帝国主义战争的强大压力下;欧洲政治和美国政治交错发展到一定阶段下签订的。它只是一般地反对战争而不区分战争的不同性质;订约时,美、英、法等大国都对公约提出保留条件;也没有解决裁军问题;因而公约既不能解决任何国际纠纷,更不能废除帝国主义战争。但该公约在国际关系中对反对帝国主义战争的斗争有一定的作用,在国际法上也有一定的意义。

背景:一战后和平主义盛行;欧美国家政治需要。

积极影响:历史上第一个提出废弃以战争作为国家政策工具的国际公约;是二战后审判德、日主要战犯的重要法律依据。

局限性:因为未区分正义之战和非正义之战,大国有保留条件而削弱约束力;没有解决裁军问题。所以公约未能真正得以实行。

(二)、二战后国际法的发展

联合国会徽

共同点:以维护和平为宗旨和目标;国际常设机构。

不同点:联合国成员国具有普遍性;赋予安理会制裁权力;确定“大国一致”原则;有利于维护和平。

联合国与国联的异同

(2)、国际法范围、领域扩大

(1)、雅尔塔体系的建立;联合国的成立

(1政治:1945年《联合国宪章》;1973年《联合国海洋法公约》……

经济:1944年《布雷顿森林协定》;1964年《七十七国联合宣言》……

可持续发展:1972年《保护世界文化和自然遗产公约》;2016年《巴黎协定》……

军事:1972年美苏《关于限制反弹道导弹系统条约》; 1972年《禁止细菌(生物)与毒素武器的发展、生产及储存以及销毁这类武器的公约》……

1、表现

(1)政治:1945年《联合国宪章》;1973年《联合国海洋法公约》……

(国际法在促进经济和社会发展以及国际和平与安全方面发挥了关键作用

2、背景

二战使国际法遭破坏,需发展国际法;二战后新的民族国家独立,国际组织激增的推动;新国际经济秩序建立、新领域扩展的需求;科学技术发展的推动;冷战结束后国际合作日益成为主流。

3、影响

局限性:一些大国为己私利,肆意践踏国际法,不惜退出国际条约,甚至不经联合国授权就进行制裁或发动战争,严重威胁着世界和平。

国际法的发展演变趋势:

从无“法”到有“法”

从无“组织”到有“组织”

从“机制”的无效到“机制”的相对有效

调整范围从欧洲走向世界

中世纪时,大多数人认为自己首先是基督教徒,其次是某一地区的居民,只是最后——如果实在要说的话——才是法兰西人或英吉利人。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

你是哪国人?

近代西方民族国家与国际法的发展

近代西方民族国家,是欧洲中世纪后期出现并在资产阶级时代普遍形成的国家形式,是以民族为基础的主权国家。必须具备两个重要的因素,即国家主权与民族一体性。(16--19世纪)

民族国家的特征:由单一或多民族组成,有共同的民族语言和文化认同。

有共同政府和完整主权,有确定的领土疆域、统一的国内市场和国民经济。

一、近代西方民族国家的产生

1、专制王权国家的建立

①封建割据势力削弱,中央集权加强;

②宗教改革运动,使国家和民族认同观念日益显现;

(一)原因

(1)、专制王权加强的原因:

根本原因:商品经济的发展

英国:1534年,英国亨利八世颁布《至尊法案》,宣布国王是英国教会的首脑,拥有任命教会各种神职和决定教义的权力,摆脱了罗马教廷的控制,建立起适应国王专制统治的英国国教。国王既是世俗领袖,亦是宗教领袖。

法国:路易十四(1638—1715)统治时期,法国王权达到顶峰。欧洲国家纷纷成为专制王权国家。

(2)专制王权加强的表现:

(3)专制王权国家的特点:国家的版图常常因为国王的婚姻或继承关系发生改变。

(4)王权加强在民族国家形成中的作用:

结束封建割据,加强中央集权,维护国家统一。有利于国家、民族观念的形成。

路易十四,自号太阳王,是法国波旁王朝的国王。在位长达72年,是世界上在位时间最长的君主之一。在位期间,路易十四在法国建立了一个君主专制的中央集权王国。他把大贵族集中在凡尔赛宫居住,将整个法国的官僚机构集中于他的周围,以此强化法王的军事、财政和机构的决策权

“朕即国家!”

2、民族语言形成

①13世纪,英语形成

②16世纪,法语成为法国的官方语言。

3、民族意识的觉醒

(1)、表现

(2)、影响

(1)、原因:民族战争、法国大革命和拿破仑战争

(2)、表现或专制王权国家向民族国家的转变的标志

个人对国家的忠诚越来越超过对国王和宗教的忠诚;

各国纷纷鼓励和组织对爱国人士的崇拜;

出现了国旗、国歌和各种国家节日,国家在人们的意识中越来越重要。

(一)近代西方民族国家建立的原因

2.对民族语言的重视强化了民族认同,促进了民族国家的形成

4.法国大革命及拿破仑战争,不仅传播了自由平等思想,还促进民族意识和国家观念的增强

3.民族战争激励民族意识觉醒。

根本原因:商品经济发展,资本主义发展。

1.专制王权国家形成,为近代民族国家的形成奠定基础

二、国际法的形成与外交制度的建立

(一)、国际法的含义

调节国家之间相互关系的法律。

(二)国际法的形成原因

1、随着国家主权意识的加强,各国都强调国家利益至上,国家之间的利益纷争加剧;

2、人们希望通过建立一定的法律关系来处理国家之间的关系,减少武力冲突。

3、欧洲三十年战争

欧洲三十年战争

中世纪后期,神圣罗马帝国日趋没落,内部诸侯林立纷争不断,宗教改革运动之后又发展出天主教和新教的尖锐对立,加之周边国家纷纷崛起,于1618年到1648年爆发了欧洲主要国家纷纷卷入德意志内战的大规模国际战争,又称“宗教战争”。法国、瑞典、丹麦、荷兰及俄国支持德意志新教联盟,而西班牙、神圣罗马帝国皇帝和罗马教廷支持天主教联盟。一直持续了三十年之久,直至1648年10月24日签订条约即《威斯特伐利亚条约》。

战争开始时,德意志很可能有1800万居民,但当三十年战争结束时,剩下的人口还不到1200万。……德意志东北部损失了超过一半的人口,莱茵河流域人口减少多达70%。——弗兰克·萨克雷《世界大历史(1571—1689)》

(三)、近代国际法产生过程

1、理论基础:格劳秀斯《战争与和平法》

国家的主要特征就是拥有独立主权,确定了国际法的主体是主权国家

主权属于君主;国家之间的分歧应通过和平方式解决;

君主应该制定条约并接受条约的约束,

核心思想:

2、近代国际法的产生------

威斯特伐利亚体系的形成

历史意义:

①确立了国际关系中国家领土、主权与独立等原则;

②它开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端、结束国际战争的先例;

③确认了缔约国必须遵守条约、各缔约国可以对违约国集体制裁的国际法基本原则。

(4)在西欧开始确立常驻外交代表机关的制度。(5)为国际关系确立了一些规则,为用和平方式解决争端、减少战争行为开辟了新途径。

所有罗马帝国的选侯、邦君和各邦,应根据本协议确定和确认享有他们自古以来的权利、特权、自由、优患、自由行使领土权,不论是宗教的,还是政治的或是礼遇性的权利,因而他们永远不能,也不应受到任何人以任何借口进行的骚扰。

参加协议的所有各方应有义务保卫和保护本和约的每项条款不受任何人的侵犯,不论其信奉何宗教……

——《威斯特伐利亚和约》

二

3、近代国际法的发展---

维也纳体系的建立

拿破仑帝国崩溃后,在制裁法国的基础上,以英、俄、奥、普为首的战胜国在1815年召开了维也纳会议,在会上及此后签订了一系列条约,从而建立起以大国协调、欧洲均势为特征的国际关系体系,即维也纳体系。

在维也纳体系下,英、俄、奥、普、法五大国形成均势,共同监督各国执行条约的情况,确立大国协商解决欧洲事务的原则.....由于涉及殖民地的处理,维也纳体系也影响亚洲、美洲和非洲等地。维也纳体系大体维持了欧洲的均势,实现了拿破仑战争后欧洲长时间的相对和平。

背景、含义、特点、影响

近代外交制度的建立

《威斯特伐利亚和约》提出建立常驻外交代表机关的制度。

近代中国第一位驻外公使

郭嵩焘(1818-1891)

外交人员衔级制度的出现

近代外交制度的发展

凡是把一个弱小民族合并入一个强大国家而没有得到这个民族的同意,就是兼并或侵犯别国领土的行为……

各富强国家为了如何瓜分它们所侵占的弱小民族而继续进行战争,是反人类的滔天罪行。 ——1917年苏俄《和平法令》

三、20世纪国际法的发展

(一)、一战后国际法的发展

(1)苏俄提出不兼并不赔偿原则;宣布侵略战争为反人类罪。

第一次世界大战的爆发和战争的长期化,使饱受战乱之苦的各国人民强烈反对帝国主义战争,渴望和平。与此同时,凡乎所有交战国和中立国的政治家们也都认为有必要建立一个新的国际体系来防止如此巨大的灾难再度发生。于是建立具有政治约束力的国际常设机构的想法应运而生… ——吴于廑、齐世荣主编《世界史:现代史编》上卷

(2)、建立凡尔赛---华盛顿体系

含义:帝国主义战胜国在剥夺战败国和利益再分配基础上,在欧洲、非洲及亚洲太平洋地区,建立的国际新秩序。

1、表现:

实质:是战胜国以强权政治原则建立的新秩序,为新的国际冲突埋下祸根。

(3)、国联的成立

《凡尔赛和约》

(1)、性质

(2)、宗旨:

促进国际合作;实现世界和平与安全。

(4)、签订《非战公约》

——《白里安—凯洛格公约》15国(背景、内容、影响)

2、为什么不能有效制止战争?

《非战公约》是在世界人民反对帝国主义战争的强大压力下;欧洲政治和美国政治交错发展到一定阶段下签订的。它只是一般地反对战争而不区分战争的不同性质;订约时,美、英、法等大国都对公约提出保留条件;也没有解决裁军问题;因而公约既不能解决任何国际纠纷,更不能废除帝国主义战争。但该公约在国际关系中对反对帝国主义战争的斗争有一定的作用,在国际法上也有一定的意义。

背景:一战后和平主义盛行;欧美国家政治需要。

积极影响:历史上第一个提出废弃以战争作为国家政策工具的国际公约;是二战后审判德、日主要战犯的重要法律依据。

局限性:因为未区分正义之战和非正义之战,大国有保留条件而削弱约束力;没有解决裁军问题。所以公约未能真正得以实行。

(二)、二战后国际法的发展

联合国会徽

共同点:以维护和平为宗旨和目标;国际常设机构。

不同点:联合国成员国具有普遍性;赋予安理会制裁权力;确定“大国一致”原则;有利于维护和平。

联合国与国联的异同

(2)、国际法范围、领域扩大

(1)、雅尔塔体系的建立;联合国的成立

(1政治:1945年《联合国宪章》;1973年《联合国海洋法公约》……

经济:1944年《布雷顿森林协定》;1964年《七十七国联合宣言》……

可持续发展:1972年《保护世界文化和自然遗产公约》;2016年《巴黎协定》……

军事:1972年美苏《关于限制反弹道导弹系统条约》; 1972年《禁止细菌(生物)与毒素武器的发展、生产及储存以及销毁这类武器的公约》……

1、表现

(1)政治:1945年《联合国宪章》;1973年《联合国海洋法公约》……

(国际法在促进经济和社会发展以及国际和平与安全方面发挥了关键作用

2、背景

二战使国际法遭破坏,需发展国际法;二战后新的民族国家独立,国际组织激增的推动;新国际经济秩序建立、新领域扩展的需求;科学技术发展的推动;冷战结束后国际合作日益成为主流。

3、影响

局限性:一些大国为己私利,肆意践踏国际法,不惜退出国际条约,甚至不经联合国授权就进行制裁或发动战争,严重威胁着世界和平。

国际法的发展演变趋势:

从无“法”到有“法”

从无“组织”到有“组织”

从“机制”的无效到“机制”的相对有效

调整范围从欧洲走向世界

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理