湘教版七年级地理下第七章册第一节 东南亚(第二课时)课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 湘教版七年级地理下第七章册第一节 东南亚(第二课时)课件(23张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-11-29 09:28:31 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

7.1.2 东南亚

七年级下册

学习目标

(1)通过资料分析东南亚主要的热带作物与分布。

(2)了解东南亚主要的国家及人口分布特征、华人和华侨对东南亚作出的巨大贡献。

1.东南亚是世界上 的重要产地。如:天然橡胶、棕油、 、

、蕉麻等。

2.东南亚普遍种植水稻,重要的稻米出口国有 、 、 。

3.资源: 、 、 在东南亚的矿业中占突出地位,产油较多的国家有 、 ;锡产量居世界前列的国家有 、 。

读课本35、36图文资料,总结东南亚富饶的物产:

自主学习检测 (一)富饶的物产

热带经济作物

椰子

椰油

泰国

越南

缅甸

石油

天然气

锡

马来西亚

文莱

泰国

马来西亚

1.从课文图7-8东南亚的国家与地区分布图中找出与中国接壤的国家

、 、 。

2.马六甲海峡周围的国家 、 、 。

3.一部分位于马来半岛一部分位于加里曼丹岛上的国家是 。

4.东南亚面积最大的国家是 ,有“千岛之国”之称。

5.东南亚是世界上海外华人最集中的地区,他们的祖籍主要是中国的 、 。

读课本37、38页图文资料,总结东南亚在我国的近邻、华人华侨:

自主学习检测 (二)我国的近邻

缅甸

老挝

越南

马亚西亚

新加坡

印度尼西亚

马亚西亚

印度尼西亚

福建省

广东省

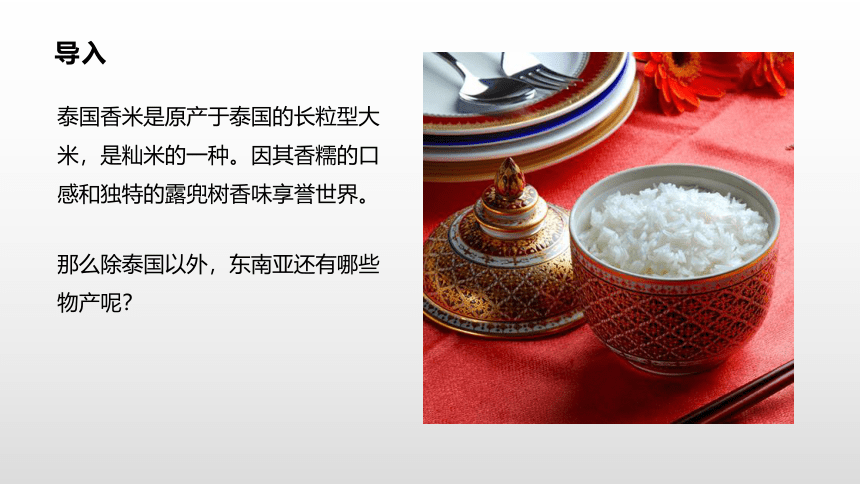

导入

泰国香米是原产于泰国的长粒型大米,是籼米的一种。因其香糯的口感和独特的露兜树香味享誉世界。

那么除泰国以外,东南亚还有哪些物产呢?

新课教学 (一)富饶的物产

1.热带经济作物:天然橡胶、棕油、椰子、椰油、蕉麻等

天然橡胶

油

棕

椰

子

蕉

麻

新课教学 (一)富饶的物产

2.粮食作物:水稻

泰国、越南、缅甸是世界重要的稻米出口国

泰国稻米

越南水稻

缅甸水稻

新课教学 (一)富饶的物产

3.矿产资源:石油、天然气、锡在世界上占据突出地位

印度尼西亚是重要的石油输出国;

泰国、马来西亚等国的锡产量居世界前列。

印尼的石油

马来西亚的锡制品

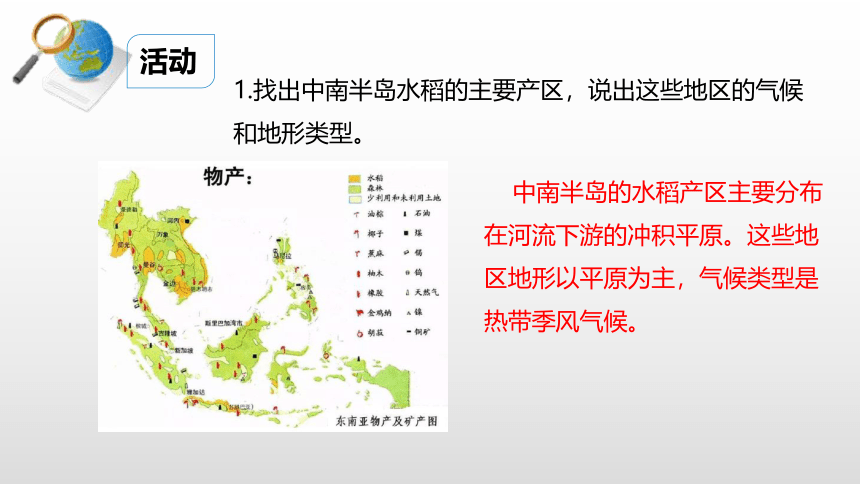

1.找出中南半岛水稻的主要产区,说出这些地区的气候和地形类型。

中南半岛的水稻产区主要分布在河流下游的冲积平原。这些地区地形以平原为主,气候类型是热带季风气候。

活动

河流下游地区及沿海平原地形平坦,土壤肥沃,热量充足,降水丰沛,雨热同期。

2.议一议,东南亚地区种植水稻具有哪些有利的自然条件?

新课教学 (二)我国的近邻

1.找出越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、菲律宾、印度尼西亚、文莱和东帝汶,说出东南亚哪几个国家与我国大陆接壤。

与中国大陆接壤的国家有:缅甸、老挝和越南

新课教学 (二)我国的近邻

2.湄公河在我国境内叫什么?它流经哪些国家?注入哪个海洋?

湄公河在中国境内叫澜沧江,它流经中国、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南,最后注入南海(太平洋)。

中 国

新课教学 (二)我国的近邻

国 家 首 都 河 流

越 南

老 挝

柬埔寨

泰 国

河内

红 河

万象

湄公河

金边

湄公河

曼谷

湄南河

新课教学 (二)我国的近邻

东南亚是世界上海外华人和华侨最集中的地区,

总人数达2000万以上。

东南亚华人华侨的祖先多来自我国东南沿海一

带,特别是广东和福建两省。

华人和华侨在东南亚各国人口中所占的比例最大

华人和华侨对东南亚的开发和繁荣作出了巨大的贡献。

东南亚地区的内容我们已经学完了,你掌握学习某一区域地理知识的方法了吗?请阅读P39玲玲所画的东南亚的“知识树”,你认为合理吗?

不合理 。玲玲所画的“知识树”, 仅涵盖了东南亚的自然地理特点,但是没有包括人文地理特点。建议加上一项“人文特点”,包括人口和城市的分布特点,以及东南亚“华人、华侨众多”的特点等。

课堂检测

1.下列属于东南亚重要的稻米出口国的是( )

A.越南、马来西亚 B.越南、缅甸

C.老挝、泰国 D.老挝、缅甸

B

课堂检测

2.东南亚成为世界上重要的热带经济作物的自然原因是( )

A.热量、水分充足 B.平原为主,地势平坦

C.种植历史悠久,生产技术高 D.市场需求量大

A

课堂检测

3.上海一经贸代表团赴东南亚采购货物,下列产品最有可能被列入订单的( )

①棉花 ②油棕 ③橡胶 ④苹果 ⑤小麦 ⑥椰子

A.③④⑤ B. ②④⑤ C. ①②⑥ D.②③⑥

D

课堂检测

4.以下是上题中某代表团员描述的东南亚见闻与感受,你认为可信的是( )

A 当地居民是黑皮肤、头发卷曲

B 居民生活用品中锡器居多

C 此时非常寒冷,需加衣御寒

D 居民主食为面包、牛肉

B

连线题:

课堂检测

缅甸 河内 湄南河

泰国 万象 红河

越南 金边 湄公河

老挝 曼谷 伊洛瓦底江

柬埔寨 内比都 萨尔温江

课堂小结

富饶的物产

东南亚(第2课时)

热带经济作物

我国的近邻

粮食作物——水稻

矿产资源

种植水稻的自然条件

我国的邻国

华人华侨

作业布置

1.完成《七年级下册7.1东南亚同步练习》;

2.在线完成101试卷库《东南亚-课后检测》,及时了解自己对本节知识要点的掌握情况。

再见

7.1.2 东南亚

七年级下册

学习目标

(1)通过资料分析东南亚主要的热带作物与分布。

(2)了解东南亚主要的国家及人口分布特征、华人和华侨对东南亚作出的巨大贡献。

1.东南亚是世界上 的重要产地。如:天然橡胶、棕油、 、

、蕉麻等。

2.东南亚普遍种植水稻,重要的稻米出口国有 、 、 。

3.资源: 、 、 在东南亚的矿业中占突出地位,产油较多的国家有 、 ;锡产量居世界前列的国家有 、 。

读课本35、36图文资料,总结东南亚富饶的物产:

自主学习检测 (一)富饶的物产

热带经济作物

椰子

椰油

泰国

越南

缅甸

石油

天然气

锡

马来西亚

文莱

泰国

马来西亚

1.从课文图7-8东南亚的国家与地区分布图中找出与中国接壤的国家

、 、 。

2.马六甲海峡周围的国家 、 、 。

3.一部分位于马来半岛一部分位于加里曼丹岛上的国家是 。

4.东南亚面积最大的国家是 ,有“千岛之国”之称。

5.东南亚是世界上海外华人最集中的地区,他们的祖籍主要是中国的 、 。

读课本37、38页图文资料,总结东南亚在我国的近邻、华人华侨:

自主学习检测 (二)我国的近邻

缅甸

老挝

越南

马亚西亚

新加坡

印度尼西亚

马亚西亚

印度尼西亚

福建省

广东省

导入

泰国香米是原产于泰国的长粒型大米,是籼米的一种。因其香糯的口感和独特的露兜树香味享誉世界。

那么除泰国以外,东南亚还有哪些物产呢?

新课教学 (一)富饶的物产

1.热带经济作物:天然橡胶、棕油、椰子、椰油、蕉麻等

天然橡胶

油

棕

椰

子

蕉

麻

新课教学 (一)富饶的物产

2.粮食作物:水稻

泰国、越南、缅甸是世界重要的稻米出口国

泰国稻米

越南水稻

缅甸水稻

新课教学 (一)富饶的物产

3.矿产资源:石油、天然气、锡在世界上占据突出地位

印度尼西亚是重要的石油输出国;

泰国、马来西亚等国的锡产量居世界前列。

印尼的石油

马来西亚的锡制品

1.找出中南半岛水稻的主要产区,说出这些地区的气候和地形类型。

中南半岛的水稻产区主要分布在河流下游的冲积平原。这些地区地形以平原为主,气候类型是热带季风气候。

活动

河流下游地区及沿海平原地形平坦,土壤肥沃,热量充足,降水丰沛,雨热同期。

2.议一议,东南亚地区种植水稻具有哪些有利的自然条件?

新课教学 (二)我国的近邻

1.找出越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、菲律宾、印度尼西亚、文莱和东帝汶,说出东南亚哪几个国家与我国大陆接壤。

与中国大陆接壤的国家有:缅甸、老挝和越南

新课教学 (二)我国的近邻

2.湄公河在我国境内叫什么?它流经哪些国家?注入哪个海洋?

湄公河在中国境内叫澜沧江,它流经中国、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南,最后注入南海(太平洋)。

中 国

新课教学 (二)我国的近邻

国 家 首 都 河 流

越 南

老 挝

柬埔寨

泰 国

河内

红 河

万象

湄公河

金边

湄公河

曼谷

湄南河

新课教学 (二)我国的近邻

东南亚是世界上海外华人和华侨最集中的地区,

总人数达2000万以上。

东南亚华人华侨的祖先多来自我国东南沿海一

带,特别是广东和福建两省。

华人和华侨在东南亚各国人口中所占的比例最大

华人和华侨对东南亚的开发和繁荣作出了巨大的贡献。

东南亚地区的内容我们已经学完了,你掌握学习某一区域地理知识的方法了吗?请阅读P39玲玲所画的东南亚的“知识树”,你认为合理吗?

不合理 。玲玲所画的“知识树”, 仅涵盖了东南亚的自然地理特点,但是没有包括人文地理特点。建议加上一项“人文特点”,包括人口和城市的分布特点,以及东南亚“华人、华侨众多”的特点等。

课堂检测

1.下列属于东南亚重要的稻米出口国的是( )

A.越南、马来西亚 B.越南、缅甸

C.老挝、泰国 D.老挝、缅甸

B

课堂检测

2.东南亚成为世界上重要的热带经济作物的自然原因是( )

A.热量、水分充足 B.平原为主,地势平坦

C.种植历史悠久,生产技术高 D.市场需求量大

A

课堂检测

3.上海一经贸代表团赴东南亚采购货物,下列产品最有可能被列入订单的( )

①棉花 ②油棕 ③橡胶 ④苹果 ⑤小麦 ⑥椰子

A.③④⑤ B. ②④⑤ C. ①②⑥ D.②③⑥

D

课堂检测

4.以下是上题中某代表团员描述的东南亚见闻与感受,你认为可信的是( )

A 当地居民是黑皮肤、头发卷曲

B 居民生活用品中锡器居多

C 此时非常寒冷,需加衣御寒

D 居民主食为面包、牛肉

B

连线题:

课堂检测

缅甸 河内 湄南河

泰国 万象 红河

越南 金边 湄公河

老挝 曼谷 伊洛瓦底江

柬埔寨 内比都 萨尔温江

课堂小结

富饶的物产

东南亚(第2课时)

热带经济作物

我国的近邻

粮食作物——水稻

矿产资源

种植水稻的自然条件

我国的邻国

华人华侨

作业布置

1.完成《七年级下册7.1东南亚同步练习》;

2.在线完成101试卷库《东南亚-课后检测》,及时了解自己对本节知识要点的掌握情况。

再见