第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(41张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-29 09:54:45 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

普通高中历史 · 选择性必修 1 ·《国家制度与社会治理 》

第一单元 政治制度

第 1 课 中国古代政治制度的形成与发展

公元前213年,秦始皇在咸阳官举行了一次规模盛大的祝寿酒会。宴会上,有人歌颂秦始皇“以诸侯为郡县,人人自安乐,无战争之患,传之万世”的功绩;也有人认为“事不师古而能长久者,非所闻也”,主张恢复股周制度,分封子弟功臣。秦始皇下令群臣廷议,丞相李斯坚决反对分封,秦始皇采纳了李斯的建议。于是,中央集权政治制度得以确立。

▲ 秦咸阳宫一号宫殿建筑复原图

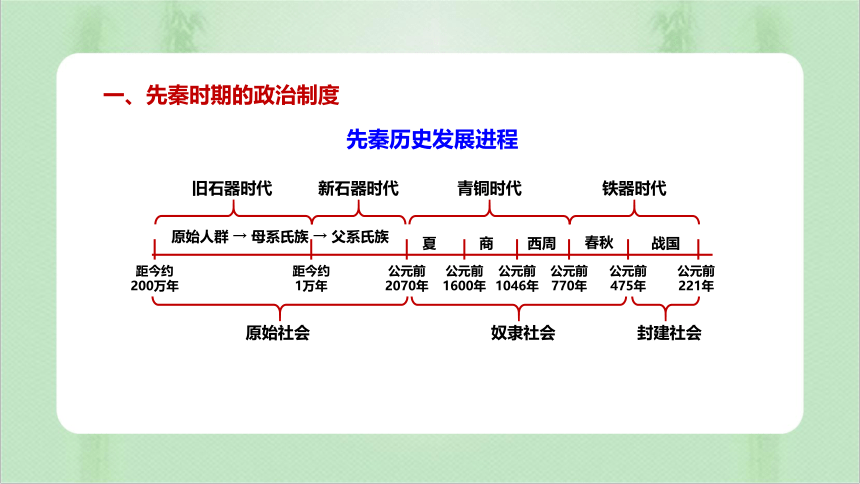

一、先秦时期的政治制度

先秦历史发展进程

距今约

200万年

距今约

1万年

公元前

2070年

公元前

1600年

公元前

1046年

公元前

770年

公元前

475年

公元前

221年

原始社会

奴隶社会

封建社会

原始人群 → 母系氏族 → 父系氏族

夏 商 西周

战国

旧石器时代

新石器时代

青铜时代

铁器时代

春秋

学习聚焦

夏朝建立了世袭制,商朝建立了内外服制,西周实行分封制与宗法制。

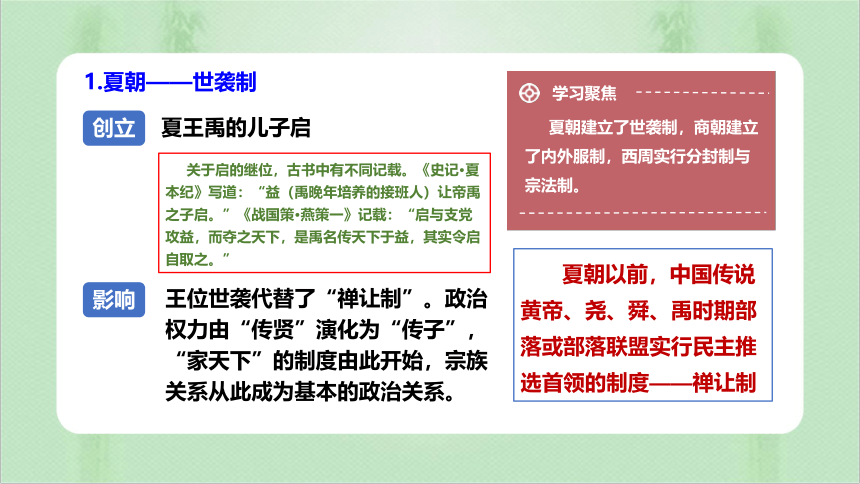

1.夏朝——世袭制

夏朝以前,中国传说黄帝、尧、舜、禹时期部落或部落联盟实行民主推选首领的制度——禅让制

创立

夏王禹的儿子启

影响

王位世袭代替了“禅让制”。政治权力由“传贤”演化为“传子”,“家天下”的制度由此开始,宗族关系从此成为基本的政治关系。

关于启的继位,古书中有不同记载。《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”

外服

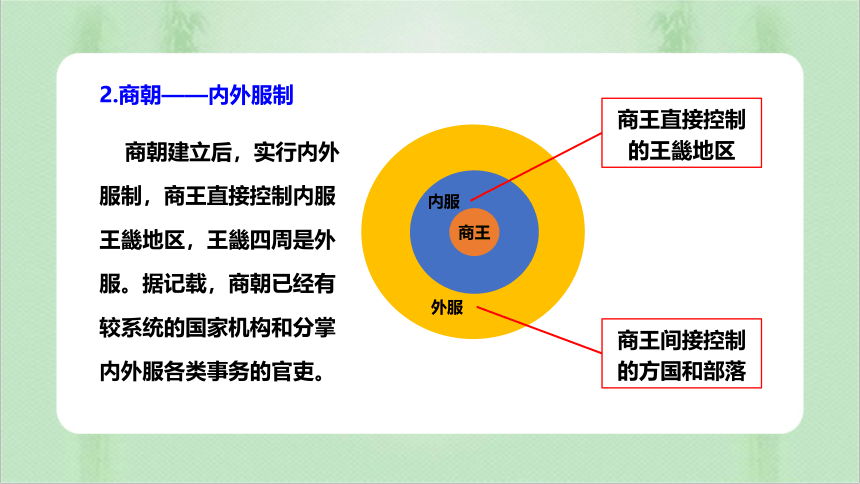

2.商朝——内外服制

内服

商王

商朝建立后,实行内外服制,商王直接控制内服王畿地区,王畿四周是外服。据记载,商朝已经有较系统的国家机构和分掌内外服各类事务的官吏。

商王直接控制的王畿地区

商王间接控制的方国和部落

实

行

分

封

的

地

区

制

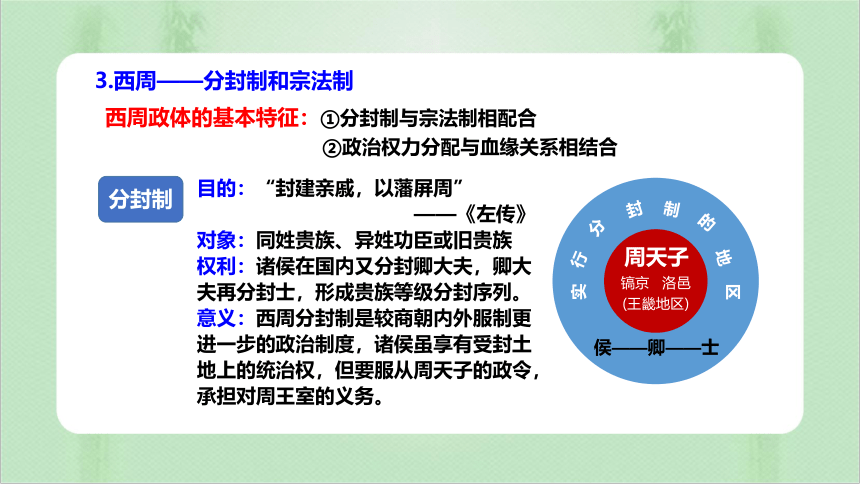

3.西周——分封制和宗法制

分封制

目的:“封建亲戚,以藩屏周”

——《左传》

对象:同姓贵族、异姓功臣或旧贵族

权利:诸侯在国内又分封卿大夫,卿大夫再分封士,形成贵族等级分封序列。

意义:西周分封制是较商朝内外服制更进一步的政治制度,诸侯虽享有受封土地上的统治权,但要服从周天子的政令,承担对周王室的义务。

西周政体的基本特征:①分封制与宗法制相配合

②政治权力分配与血缘关系相结合

镐京 洛邑

(王畿地区)

周天子

侯——卿——士

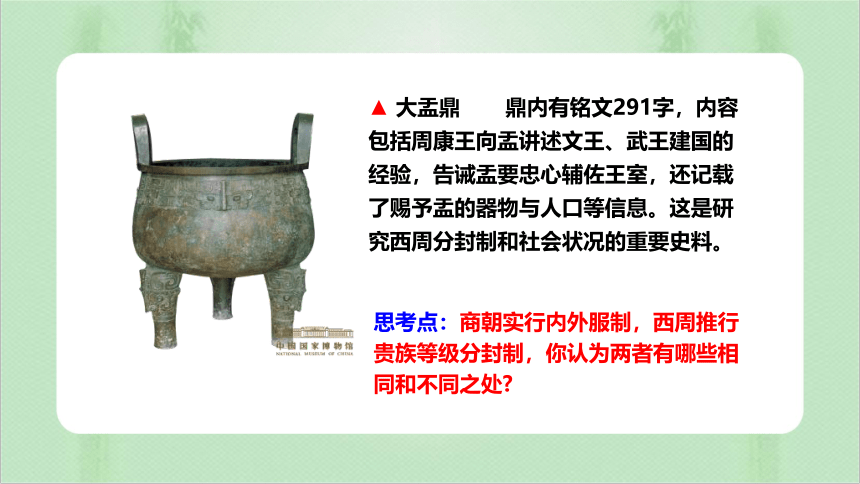

▲ 大盂鼎 鼎内有铭文291字,内容包括周康王向盂讲述文王、武王建国的经验,告诫盂要忠心辅佐王室,还记载了赐予盂的器物与人口等信息。这是研究西周分封制和社会状况的重要史料。

思考点:商朝实行内外服制,西周推行贵族等级分封制,你认为两者有哪些相同和不同之处

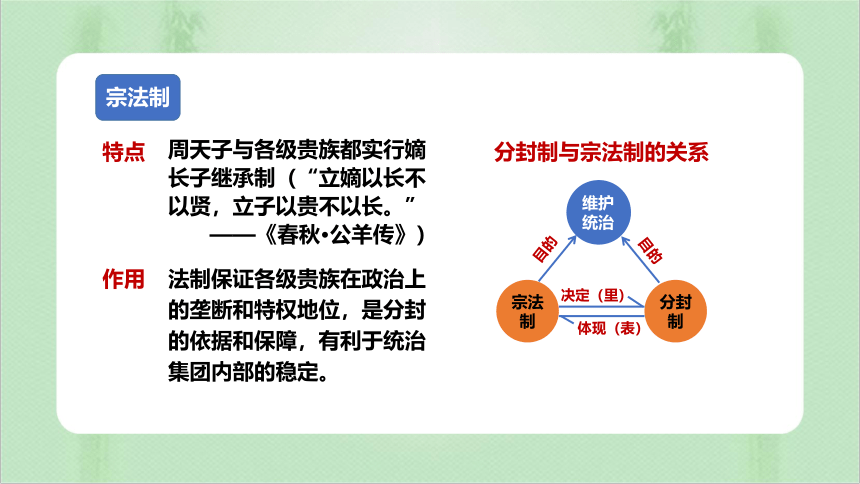

宗法制

特点

作用

周天子与各级贵族都实行嫡

长子继承制(“立嫡以长不

以贤,立子以贵不以长。”

——《春秋·公羊传》)

法制保证各级贵族在政治上

的垄断和特权地位,是分封

的依据和保障,有利于统治

集团内部的稳定。

分封制与宗法制的关系

体现(表)

决定(里)

维护

统治

宗法制

分封制

目的

目的

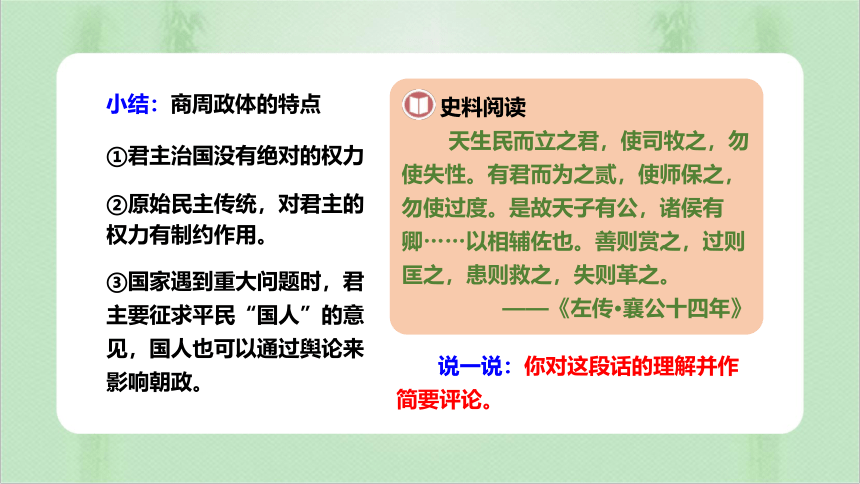

史料阅读

天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公,诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。

——《左传·襄公十四年》

说一说:你对这段话的理解并作简要评论。

小结:商周政体的特点

①君主治国没有绝对的权力

②原始民主传统,对君主的权力有制约作用。

③国家遇到重大问题时,君主要征求平民“国人”的意见,国人也可以通过舆论来影响朝政。

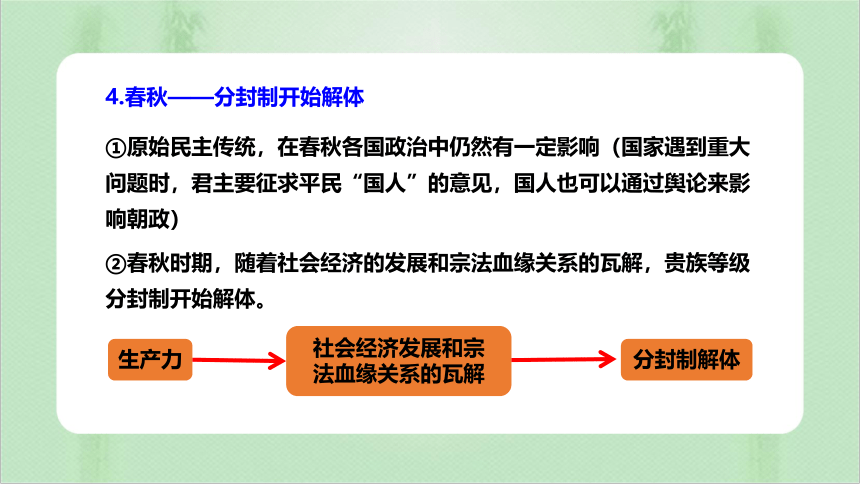

4.春秋——分封制开始解体

①原始民主传统,在春秋各国政治中仍然有一定影响(国家遇到重大问题时,君主要征求平民“国人”的意见,国人也可以通过舆论来影响朝政)

②春秋时期,随着社会经济的发展和宗法血缘关系的瓦解,贵族等级分封制开始解体。

生产力

社会经济发展和宗

法血缘关系的瓦解

分封制解体

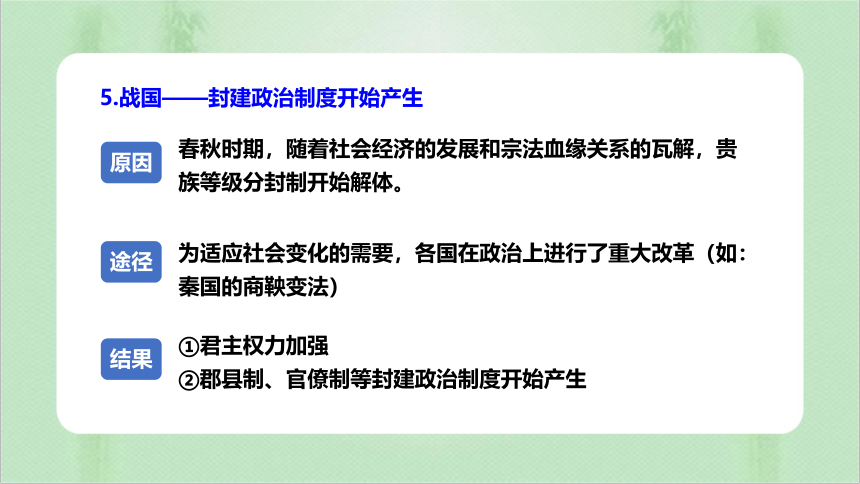

5.战国——封建政治制度开始产生

春秋时期,随着社会经济的发展和宗法血缘关系的瓦解,贵族等级分封制开始解体。

原因

途径

结果

为适应社会变化的需要,各国在政治上进行了重大改革(如:秦国的商鞅变法)

①君主权力加强

②郡县制、官僚制等封建政治制度开始产生

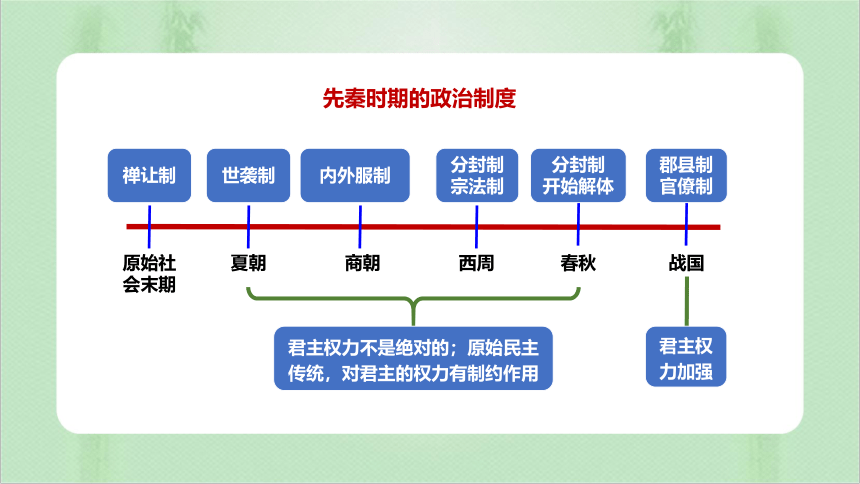

原始社会末期

禅让制

夏朝

世袭制

商朝

内外服制

西周

分封制

宗法制

春秋

分封制

开始解体

战国

郡县制

官僚制

君主权力不是绝对的;原始民主传统,对君主的权力有制约作用

君主权力加强

先秦时期的政治制度

二、秦朝的政治制度

学习聚焦

秦统一后确立的政治制度,主要包括皇帝制度、三公九卿制、郡县制等。

公元前221年,秦灭六国,结束了春秋战国长期割据混战的局面,秦完成统一

背景

历史纵横 “皇帝”名称的由来

秦王蠃政自认为“功过五帝,地广三王”,不更改过去的王号,“无以称成功,传后世”,于是下令丞相、御史议帝号。臣下议论后,上尊号为“泰皇”。蠃政去“泰”用“皇”,又采上古“帝”号, 取名“皇帝”。皇帝自称“朕”,命和令分别称为“制”与“诏”,印称为“玺”,其位世袭。皇帝制度在中国历史上延续了2000多年。

历代封建王朝沿用并不断发展、强化,皇帝制在中国历史上延续了2133年(公元前221年——1912年)

建立

秦王嬴政(秦始皇)

特点

影响

皇帝制度是秦朝政治制度的核心,“天下之事无小大皆决于上”,丞相和诸大臣听命于皇帝,一切政治、军事、法律事务的决定权都在皇帝手中。

(“主独制于天下而无所制也”——李斯)

1.皇帝制

内容

2.三公九卿制

三公

丞相:百官之长,分左、右,秉承皇帝旨意,统领众官,

丞相府是行政中枢所在;

太尉:最高武官,掌军事;

御史大夫:副丞相,协理国政,掌管图籍、文书,同时又

是最高监察官。

三公之下是分掌国家各种政务和皇室事务的卿,泛称“九卿”。九卿下设若干部门,处理具体事务。

九卿

三公九卿共同组成中央政府,国家重大事务往往由公卿进行廷议,最后由皇帝裁断。

意义

3.郡县制

郡

县

①地方最高行政机构

②置郡守、郡丞和郡尉,另设监御史掌监察。

③主要官吏都由中央直接任命。

——秦朝开创的地方行政制度

①郡下设县或道,

②根据户数的多少,置县令(长)、县丞、县尉。

③主要官吏都由中央直接任命。

秦的政治体制

4.严密的文书行政管理制度

在秦朝统一的中央集权国家治理中,文书发挥着重要作用,各级官僚机构以文书推行行政管理。秦朝还建立了以邮传为中心的文书传送系统,以保障皇帝和中央的政令能够传送到全国各地。文献与出土材料均反映秦朝文书十分繁密。秦始皇日夜批阅大量文书,不达到一定的数量“不得休息”。

史料阅读

下述史料反映了秦严密的文书行政管理制度:

有事请殴(也),必以书,毋口请,毋骂(羁)请。

——《睡虎地秦墓竹简·内史杂》

行命书及书署急者,辄行之;不急者,日觱(毕),勿敢留。留者以律论之。

——《睡虎地秦墓竹简·行书》

▲“书同文字”木方 此木方说明秦统一后不仅在全国范围统一了文字的字形与字体,还统一了官职、法律、名物等方面的用语。

课堂讨论:

秦朝开创了哪些中央集权的政治制度?秦朝用郡县制代替分封制有什么意义?

三、两汉至明清时期政治制度的演变

学习聚焦

历代中央行政制度经历了复杂的变化,地方行政制度也因中央集权的强弱和国家治理的需要处在不断调整中。

1.中央行政制度的演变

西汉

①汉承秦制,中央仍设三公九卿;

②汉武帝设“中朝”,中央行政中枢的权力逐渐由丞相转移到皇帝亲信手中,从而使外朝丞相的权力大大削弱。

东汉

刘秀将尚书台确立为新的行政中枢,三公权力受到削弱。

东汉政论家仲长统总结的三公权力被削弱的原固是什么

学思之窗

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——《后汉书·仲长统列传》

隋唐

实行三省六部制(隋朝确立、唐朝完善)

①三省:指中书省、门下省和尚书省,是由皇帝直接掌控的中枢。

②职能:中书省是受命于皇帝的决策机构

门下省是审议封驳朝廷政令的机构

尚书省是执行机构。

③长官:三省长官中书令、门下侍中、尚书令与尚书仆射并称宰相,

分掌宰相职权,他们共同议政的地方叫政事堂。

④六部:尚书省下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分工处理各项

具体政务。

⑤意义:三省六部制体系完整,职责分明,相互制约,可以有效履

行封建国家的不同职能。

宋朝

元朝

明朝

清朝

①同中书门下平章事(宰相):最高行政长官

②枢密院:掌管军政

③三司:掌握财政

实行中书省总理全国政务的中枢制度

明太祖朱元璋废丞相,明成祖朱棣设内阁。内阁大学士在殿阁值守,备皇帝顾问,协助皇帝处理各种政务,内阁逐渐成为事实上的行政中枢。

雍正帝(爱新觉罗·胤禛)设立军机处,由军机大臣直接秉承皇帝旨意,处理军国大事。军机处逐渐成为掌管处理全国军政事务的中枢。

宋朝中央机构实

行“二府三司”制

▲养心殿西暖阁

雍正帝之后这里作为清朝皇帝批阅奏折及与军机大臣商议政事之所。

2.地方行政制度的演变

朝代 地方行政区划 最高行政级别

秦朝 郡、县 郡

西汉 郡(国)、县二级(汉武帝设13州部“刺史”,西汉的“州”是监察区,不是行政区) 东汉 州、那、县 州

魏晋南北朝 隋朝 隋朝废郡,以州统县,实行州、县二级制 唐朝 道、州、县(唐中期以后,在一些战略重地设节度使统兵征战,部分节度使兼并役使州县,拥兵自重,形成藩镇割据势力) 道

宋朝 路、州、县三级 路

元朝 设行中书省,形成了省、路、府、州、县 省

明朝 废行中书省,但省的格局并未改变,设三司分权 清朝 省、府(州)、县(州)三级 ▲ 唐朝沙州节度使张承奉致都僧统等帖

节度使是唐朝中后期州以上的地方军政长官。此帖有“沙州节度使印”,是沙州节度使给都僧统等的帖。

查阅相关资料,结合课文内容,想想:中国古代自秦汉以后为什么要坚持实行以郡县制为主体的地方行政制度 它有什么历史作用

问题探究

唐朝柳宗元《封建论》说:“今国家尽制郡邑,连置守宰,其不可变也固矣。”明末清初顾炎武《郡县论》也说:“封建之废,非一日之故也,虽圣人起,亦将变而为郡县。”这两位思想家认为,郡县制的形成是不以人的主观意志为转移的,是历史发展的必然结果。

查阅相关资料,了解廷议、朝议、集议的基本形式,进一步认识中国古代中央集权下中央决策的方式。

学习拓展

廷议、朝议、集议,是中国古代中央决策体制的重要方式。当国家遇到重大事务时,皇帝或皇帝责成中枢首脑召集相关官员进行讨论,讨论结果由皇帝最后裁定,即所谓“兼听独断”。秦朝皇帝制度、郡县制的确立,都经过了讨论。唐朝有三省长官在政事堂合议的制度,宋明清时期廷议、朝议、集议制度进一步规范化,在保障决策的合理性方面发挥了积极作用。

远古

夏

商

西周

春秋

战国

秦

西汉

东汉

隋唐

宋

元

明

清

小结:中国古代主要政治制度

禅让制

分封制

宗法制

内外服制

世袭制

分封制

开始解体

郡县制

官僚制

皇帝制

三公九卿制

郡县制

文书制

“中朝”制

郡国并行制

尚书台

三省六部制

二府三司

行省制

内阁制

军机处

(2021·全国甲卷·25)汉代,中央各部门长官与地方各郡太守自行辟召属官,曾一度出现“名公巨卿,以能致贤才为高;英才俊士,以得所依秉为重”的现象。能够保障辟召制度有效运作的是

A.分科考试选官制建立

B.监察体系的改进

C.郡国并行制度的完善

D.察举制度的实施

链接高考

B

(2021·全国乙卷·24)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明( )

A.土地国有制度废除 B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固 D.社会生产持续发展

链接高考

D

(2021·浙江高考·1)翻检西周史,周王朝的最高首领称“王”,周王发表诰命时用“王曰”,或“王若曰”。周王又称“天子”,被视为天之元子,受天之命以君临人间。这反映出西周政治制度的特点是

A.神权与王权的结合

B.嫡庶子孙为天下大亲

C.天下为公”

D.“郡”国"并行

链接高考

A

(2021·湖南选择性历史·2)汉初,丞相陈平、太尉周勃与宗室大臣平定“诸吕之乱”后,商议新帝人选,经再三讨论,认为代王刘恒在高祖刘邦在世诸子中,“最长,仁孝宽厚,太后家薄氏谨良”,决定迎立刘恒为帝,是为汉文帝。这一做法

A.反映嫡长子继承制得到执行

B.旨在预防外戚干政的重演

C.推动仁孝成为选帝主要标准

D.表明相权对皇权构成威胁

链接高考

B

(2021·浙江1月选考历史·1)周王将子弟、功臣和臣服的先代贵族分封于各地,“制其畿疆而沟封之”,封国成为王朝的屏障。对此制度解读正确的是

A.周王实现了权力的高度集中

B.诸侯在封国享有世袭统治权

C.血缘关系是分封的唯一依据

D.维持了周朝四百余年的统治

链接高考

B

(2021·浙江1月选考历史·3)某博物馆收藏了一批古代铜镜,上有铭文:“郡举孝廉州博士,少不努力老大悔”“孝言之始孝为右”“居必忠必信”等。从这些铭文中无法确切获取的历史信息是

A.郡县制

B.察举制

C.铜镜制造于西汉

D.宣扬儒家伦理思想

链接高考

C

(2021·全国乙卷·24)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明( )

A.土地国有制度废除 B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固 D.社会生产持续发展

链接高考

D

(2020·全国Ⅰ卷·24)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝( )

A.礼乐制度不复存在

B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体

D.分封制度受到挑战

链接高考

D

(2019·全国Ⅰ卷·24)据学者考证,商朝产生17代30位王, 多为兄终弟及;而西周产生了11代12位王。这反映出( )

A.禅让制度的长期影响

B.王位继承方式的变化

C.君主寿命的时代差异

D.血缘纽带关系的弱化

链接高考

B

(2019·全国Ⅰ卷·25)汉武帝时,朝廷制作出许多一尺见方的白鹿皮,称为“皮币”,定价为40万钱一张。诸侯王参加献礼时,必须购皮币用来置放礼物,而当时一个“千户候”一年的租税收入约为20万钱。朝廷这种做法( )

A.加强了货币管理

B.确立了思想上的统一

C.削弱了诸侯势力

D.实现了对地方的控制

链接高考

C

(2019·全国Ⅲ卷·24)“教民亲爱,莫善于孝;教民礼顺,莫善于悌;移风易俗,莫善于乐;安上治民,莫善于礼。”这一思想产生的制度渊源是( )

A.宗法制

B.禅让制

C.郡县制

D.察举制

链接高考

A

(2018·北京高考·14)乾隆继位之初,曾载撤军机处,但第二年有下旨:“目前两路军务尚未全竣,且朕日理万机,亦间有特召交出之事,仍须就近承办”,将其恢复。此后军机处“军国大事,罔不总揽”“内阁宰辅名存而已”。这表明( )

A.清朝内阁权力得到加强

B.清朝中央集权遭到削弱

C.军机大臣获得宰相职位

D.军机处有助于加强皇

链接高考

D

(2017·全国Ⅰ卷·24)周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公爽于燕,都蓟(今北京)。分封( )

A.推动了文化的交流与文化认同

B.强化了君主专制权力

C.实现了王室对地方的直接控制

D.确立了贵族世袭特权

链接高考

A

(2016全国新课标Ⅰ)明初废行省,地方分设三司,分别掌管一地民政与财政、司法、军事,直属六部。明中叶以后,皇帝临时派遣的巡抚逐渐演变为三司之上的地方最高行政长官。这一变化有助于( )

A.扩大地方行政权力

B.提高地方行政效率

C.削弱六部的权限

D.缓解中央与地方的对立

链接高考

B

普通高中历史 · 选择性必修 1 ·《国家制度与社会治理 》

第一单元 政治制度

第 1 课 中国古代政治制度的形成与发展

公元前213年,秦始皇在咸阳官举行了一次规模盛大的祝寿酒会。宴会上,有人歌颂秦始皇“以诸侯为郡县,人人自安乐,无战争之患,传之万世”的功绩;也有人认为“事不师古而能长久者,非所闻也”,主张恢复股周制度,分封子弟功臣。秦始皇下令群臣廷议,丞相李斯坚决反对分封,秦始皇采纳了李斯的建议。于是,中央集权政治制度得以确立。

▲ 秦咸阳宫一号宫殿建筑复原图

一、先秦时期的政治制度

先秦历史发展进程

距今约

200万年

距今约

1万年

公元前

2070年

公元前

1600年

公元前

1046年

公元前

770年

公元前

475年

公元前

221年

原始社会

奴隶社会

封建社会

原始人群 → 母系氏族 → 父系氏族

夏 商 西周

战国

旧石器时代

新石器时代

青铜时代

铁器时代

春秋

学习聚焦

夏朝建立了世袭制,商朝建立了内外服制,西周实行分封制与宗法制。

1.夏朝——世袭制

夏朝以前,中国传说黄帝、尧、舜、禹时期部落或部落联盟实行民主推选首领的制度——禅让制

创立

夏王禹的儿子启

影响

王位世袭代替了“禅让制”。政治权力由“传贤”演化为“传子”,“家天下”的制度由此开始,宗族关系从此成为基本的政治关系。

关于启的继位,古书中有不同记载。《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”

外服

2.商朝——内外服制

内服

商王

商朝建立后,实行内外服制,商王直接控制内服王畿地区,王畿四周是外服。据记载,商朝已经有较系统的国家机构和分掌内外服各类事务的官吏。

商王直接控制的王畿地区

商王间接控制的方国和部落

实

行

分

封

的

地

区

制

3.西周——分封制和宗法制

分封制

目的:“封建亲戚,以藩屏周”

——《左传》

对象:同姓贵族、异姓功臣或旧贵族

权利:诸侯在国内又分封卿大夫,卿大夫再分封士,形成贵族等级分封序列。

意义:西周分封制是较商朝内外服制更进一步的政治制度,诸侯虽享有受封土地上的统治权,但要服从周天子的政令,承担对周王室的义务。

西周政体的基本特征:①分封制与宗法制相配合

②政治权力分配与血缘关系相结合

镐京 洛邑

(王畿地区)

周天子

侯——卿——士

▲ 大盂鼎 鼎内有铭文291字,内容包括周康王向盂讲述文王、武王建国的经验,告诫盂要忠心辅佐王室,还记载了赐予盂的器物与人口等信息。这是研究西周分封制和社会状况的重要史料。

思考点:商朝实行内外服制,西周推行贵族等级分封制,你认为两者有哪些相同和不同之处

宗法制

特点

作用

周天子与各级贵族都实行嫡

长子继承制(“立嫡以长不

以贤,立子以贵不以长。”

——《春秋·公羊传》)

法制保证各级贵族在政治上

的垄断和特权地位,是分封

的依据和保障,有利于统治

集团内部的稳定。

分封制与宗法制的关系

体现(表)

决定(里)

维护

统治

宗法制

分封制

目的

目的

史料阅读

天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公,诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。

——《左传·襄公十四年》

说一说:你对这段话的理解并作简要评论。

小结:商周政体的特点

①君主治国没有绝对的权力

②原始民主传统,对君主的权力有制约作用。

③国家遇到重大问题时,君主要征求平民“国人”的意见,国人也可以通过舆论来影响朝政。

4.春秋——分封制开始解体

①原始民主传统,在春秋各国政治中仍然有一定影响(国家遇到重大问题时,君主要征求平民“国人”的意见,国人也可以通过舆论来影响朝政)

②春秋时期,随着社会经济的发展和宗法血缘关系的瓦解,贵族等级分封制开始解体。

生产力

社会经济发展和宗

法血缘关系的瓦解

分封制解体

5.战国——封建政治制度开始产生

春秋时期,随着社会经济的发展和宗法血缘关系的瓦解,贵族等级分封制开始解体。

原因

途径

结果

为适应社会变化的需要,各国在政治上进行了重大改革(如:秦国的商鞅变法)

①君主权力加强

②郡县制、官僚制等封建政治制度开始产生

原始社会末期

禅让制

夏朝

世袭制

商朝

内外服制

西周

分封制

宗法制

春秋

分封制

开始解体

战国

郡县制

官僚制

君主权力不是绝对的;原始民主传统,对君主的权力有制约作用

君主权力加强

先秦时期的政治制度

二、秦朝的政治制度

学习聚焦

秦统一后确立的政治制度,主要包括皇帝制度、三公九卿制、郡县制等。

公元前221年,秦灭六国,结束了春秋战国长期割据混战的局面,秦完成统一

背景

历史纵横 “皇帝”名称的由来

秦王蠃政自认为“功过五帝,地广三王”,不更改过去的王号,“无以称成功,传后世”,于是下令丞相、御史议帝号。臣下议论后,上尊号为“泰皇”。蠃政去“泰”用“皇”,又采上古“帝”号, 取名“皇帝”。皇帝自称“朕”,命和令分别称为“制”与“诏”,印称为“玺”,其位世袭。皇帝制度在中国历史上延续了2000多年。

历代封建王朝沿用并不断发展、强化,皇帝制在中国历史上延续了2133年(公元前221年——1912年)

建立

秦王嬴政(秦始皇)

特点

影响

皇帝制度是秦朝政治制度的核心,“天下之事无小大皆决于上”,丞相和诸大臣听命于皇帝,一切政治、军事、法律事务的决定权都在皇帝手中。

(“主独制于天下而无所制也”——李斯)

1.皇帝制

内容

2.三公九卿制

三公

丞相:百官之长,分左、右,秉承皇帝旨意,统领众官,

丞相府是行政中枢所在;

太尉:最高武官,掌军事;

御史大夫:副丞相,协理国政,掌管图籍、文书,同时又

是最高监察官。

三公之下是分掌国家各种政务和皇室事务的卿,泛称“九卿”。九卿下设若干部门,处理具体事务。

九卿

三公九卿共同组成中央政府,国家重大事务往往由公卿进行廷议,最后由皇帝裁断。

意义

3.郡县制

郡

县

①地方最高行政机构

②置郡守、郡丞和郡尉,另设监御史掌监察。

③主要官吏都由中央直接任命。

——秦朝开创的地方行政制度

①郡下设县或道,

②根据户数的多少,置县令(长)、县丞、县尉。

③主要官吏都由中央直接任命。

秦的政治体制

4.严密的文书行政管理制度

在秦朝统一的中央集权国家治理中,文书发挥着重要作用,各级官僚机构以文书推行行政管理。秦朝还建立了以邮传为中心的文书传送系统,以保障皇帝和中央的政令能够传送到全国各地。文献与出土材料均反映秦朝文书十分繁密。秦始皇日夜批阅大量文书,不达到一定的数量“不得休息”。

史料阅读

下述史料反映了秦严密的文书行政管理制度:

有事请殴(也),必以书,毋口请,毋骂(羁)请。

——《睡虎地秦墓竹简·内史杂》

行命书及书署急者,辄行之;不急者,日觱(毕),勿敢留。留者以律论之。

——《睡虎地秦墓竹简·行书》

▲“书同文字”木方 此木方说明秦统一后不仅在全国范围统一了文字的字形与字体,还统一了官职、法律、名物等方面的用语。

课堂讨论:

秦朝开创了哪些中央集权的政治制度?秦朝用郡县制代替分封制有什么意义?

三、两汉至明清时期政治制度的演变

学习聚焦

历代中央行政制度经历了复杂的变化,地方行政制度也因中央集权的强弱和国家治理的需要处在不断调整中。

1.中央行政制度的演变

西汉

①汉承秦制,中央仍设三公九卿;

②汉武帝设“中朝”,中央行政中枢的权力逐渐由丞相转移到皇帝亲信手中,从而使外朝丞相的权力大大削弱。

东汉

刘秀将尚书台确立为新的行政中枢,三公权力受到削弱。

东汉政论家仲长统总结的三公权力被削弱的原固是什么

学思之窗

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——《后汉书·仲长统列传》

隋唐

实行三省六部制(隋朝确立、唐朝完善)

①三省:指中书省、门下省和尚书省,是由皇帝直接掌控的中枢。

②职能:中书省是受命于皇帝的决策机构

门下省是审议封驳朝廷政令的机构

尚书省是执行机构。

③长官:三省长官中书令、门下侍中、尚书令与尚书仆射并称宰相,

分掌宰相职权,他们共同议政的地方叫政事堂。

④六部:尚书省下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分工处理各项

具体政务。

⑤意义:三省六部制体系完整,职责分明,相互制约,可以有效履

行封建国家的不同职能。

宋朝

元朝

明朝

清朝

①同中书门下平章事(宰相):最高行政长官

②枢密院:掌管军政

③三司:掌握财政

实行中书省总理全国政务的中枢制度

明太祖朱元璋废丞相,明成祖朱棣设内阁。内阁大学士在殿阁值守,备皇帝顾问,协助皇帝处理各种政务,内阁逐渐成为事实上的行政中枢。

雍正帝(爱新觉罗·胤禛)设立军机处,由军机大臣直接秉承皇帝旨意,处理军国大事。军机处逐渐成为掌管处理全国军政事务的中枢。

宋朝中央机构实

行“二府三司”制

▲养心殿西暖阁

雍正帝之后这里作为清朝皇帝批阅奏折及与军机大臣商议政事之所。

2.地方行政制度的演变

朝代 地方行政区划 最高行政级别

秦朝 郡、县 郡

西汉 郡(国)、县二级(汉武帝设13州部“刺史”,西汉的“州”是监察区,不是行政区) 东汉 州、那、县 州

魏晋南北朝 隋朝 隋朝废郡,以州统县,实行州、县二级制 唐朝 道、州、县(唐中期以后,在一些战略重地设节度使统兵征战,部分节度使兼并役使州县,拥兵自重,形成藩镇割据势力) 道

宋朝 路、州、县三级 路

元朝 设行中书省,形成了省、路、府、州、县 省

明朝 废行中书省,但省的格局并未改变,设三司分权 清朝 省、府(州)、县(州)三级 ▲ 唐朝沙州节度使张承奉致都僧统等帖

节度使是唐朝中后期州以上的地方军政长官。此帖有“沙州节度使印”,是沙州节度使给都僧统等的帖。

查阅相关资料,结合课文内容,想想:中国古代自秦汉以后为什么要坚持实行以郡县制为主体的地方行政制度 它有什么历史作用

问题探究

唐朝柳宗元《封建论》说:“今国家尽制郡邑,连置守宰,其不可变也固矣。”明末清初顾炎武《郡县论》也说:“封建之废,非一日之故也,虽圣人起,亦将变而为郡县。”这两位思想家认为,郡县制的形成是不以人的主观意志为转移的,是历史发展的必然结果。

查阅相关资料,了解廷议、朝议、集议的基本形式,进一步认识中国古代中央集权下中央决策的方式。

学习拓展

廷议、朝议、集议,是中国古代中央决策体制的重要方式。当国家遇到重大事务时,皇帝或皇帝责成中枢首脑召集相关官员进行讨论,讨论结果由皇帝最后裁定,即所谓“兼听独断”。秦朝皇帝制度、郡县制的确立,都经过了讨论。唐朝有三省长官在政事堂合议的制度,宋明清时期廷议、朝议、集议制度进一步规范化,在保障决策的合理性方面发挥了积极作用。

远古

夏

商

西周

春秋

战国

秦

西汉

东汉

隋唐

宋

元

明

清

小结:中国古代主要政治制度

禅让制

分封制

宗法制

内外服制

世袭制

分封制

开始解体

郡县制

官僚制

皇帝制

三公九卿制

郡县制

文书制

“中朝”制

郡国并行制

尚书台

三省六部制

二府三司

行省制

内阁制

军机处

(2021·全国甲卷·25)汉代,中央各部门长官与地方各郡太守自行辟召属官,曾一度出现“名公巨卿,以能致贤才为高;英才俊士,以得所依秉为重”的现象。能够保障辟召制度有效运作的是

A.分科考试选官制建立

B.监察体系的改进

C.郡国并行制度的完善

D.察举制度的实施

链接高考

B

(2021·全国乙卷·24)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明( )

A.土地国有制度废除 B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固 D.社会生产持续发展

链接高考

D

(2021·浙江高考·1)翻检西周史,周王朝的最高首领称“王”,周王发表诰命时用“王曰”,或“王若曰”。周王又称“天子”,被视为天之元子,受天之命以君临人间。这反映出西周政治制度的特点是

A.神权与王权的结合

B.嫡庶子孙为天下大亲

C.天下为公”

D.“郡”国"并行

链接高考

A

(2021·湖南选择性历史·2)汉初,丞相陈平、太尉周勃与宗室大臣平定“诸吕之乱”后,商议新帝人选,经再三讨论,认为代王刘恒在高祖刘邦在世诸子中,“最长,仁孝宽厚,太后家薄氏谨良”,决定迎立刘恒为帝,是为汉文帝。这一做法

A.反映嫡长子继承制得到执行

B.旨在预防外戚干政的重演

C.推动仁孝成为选帝主要标准

D.表明相权对皇权构成威胁

链接高考

B

(2021·浙江1月选考历史·1)周王将子弟、功臣和臣服的先代贵族分封于各地,“制其畿疆而沟封之”,封国成为王朝的屏障。对此制度解读正确的是

A.周王实现了权力的高度集中

B.诸侯在封国享有世袭统治权

C.血缘关系是分封的唯一依据

D.维持了周朝四百余年的统治

链接高考

B

(2021·浙江1月选考历史·3)某博物馆收藏了一批古代铜镜,上有铭文:“郡举孝廉州博士,少不努力老大悔”“孝言之始孝为右”“居必忠必信”等。从这些铭文中无法确切获取的历史信息是

A.郡县制

B.察举制

C.铜镜制造于西汉

D.宣扬儒家伦理思想

链接高考

C

(2021·全国乙卷·24)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明( )

A.土地国有制度废除 B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固 D.社会生产持续发展

链接高考

D

(2020·全国Ⅰ卷·24)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝( )

A.礼乐制度不复存在

B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体

D.分封制度受到挑战

链接高考

D

(2019·全国Ⅰ卷·24)据学者考证,商朝产生17代30位王, 多为兄终弟及;而西周产生了11代12位王。这反映出( )

A.禅让制度的长期影响

B.王位继承方式的变化

C.君主寿命的时代差异

D.血缘纽带关系的弱化

链接高考

B

(2019·全国Ⅰ卷·25)汉武帝时,朝廷制作出许多一尺见方的白鹿皮,称为“皮币”,定价为40万钱一张。诸侯王参加献礼时,必须购皮币用来置放礼物,而当时一个“千户候”一年的租税收入约为20万钱。朝廷这种做法( )

A.加强了货币管理

B.确立了思想上的统一

C.削弱了诸侯势力

D.实现了对地方的控制

链接高考

C

(2019·全国Ⅲ卷·24)“教民亲爱,莫善于孝;教民礼顺,莫善于悌;移风易俗,莫善于乐;安上治民,莫善于礼。”这一思想产生的制度渊源是( )

A.宗法制

B.禅让制

C.郡县制

D.察举制

链接高考

A

(2018·北京高考·14)乾隆继位之初,曾载撤军机处,但第二年有下旨:“目前两路军务尚未全竣,且朕日理万机,亦间有特召交出之事,仍须就近承办”,将其恢复。此后军机处“军国大事,罔不总揽”“内阁宰辅名存而已”。这表明( )

A.清朝内阁权力得到加强

B.清朝中央集权遭到削弱

C.军机大臣获得宰相职位

D.军机处有助于加强皇

链接高考

D

(2017·全国Ⅰ卷·24)周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公爽于燕,都蓟(今北京)。分封( )

A.推动了文化的交流与文化认同

B.强化了君主专制权力

C.实现了王室对地方的直接控制

D.确立了贵族世袭特权

链接高考

A

(2016全国新课标Ⅰ)明初废行省,地方分设三司,分别掌管一地民政与财政、司法、军事,直属六部。明中叶以后,皇帝临时派遣的巡抚逐渐演变为三司之上的地方最高行政长官。这一变化有助于( )

A.扩大地方行政权力

B.提高地方行政效率

C.削弱六部的权限

D.缓解中央与地方的对立

链接高考

B

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理