第4课 中国历代变法和改革 课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 中国历代变法和改革 课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-29 10:09:39 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第4课

中国历代变法和改革

帝鉴图说·张居正编

中国古代的重要变法和改革

一、中国古代的重要变法和改革

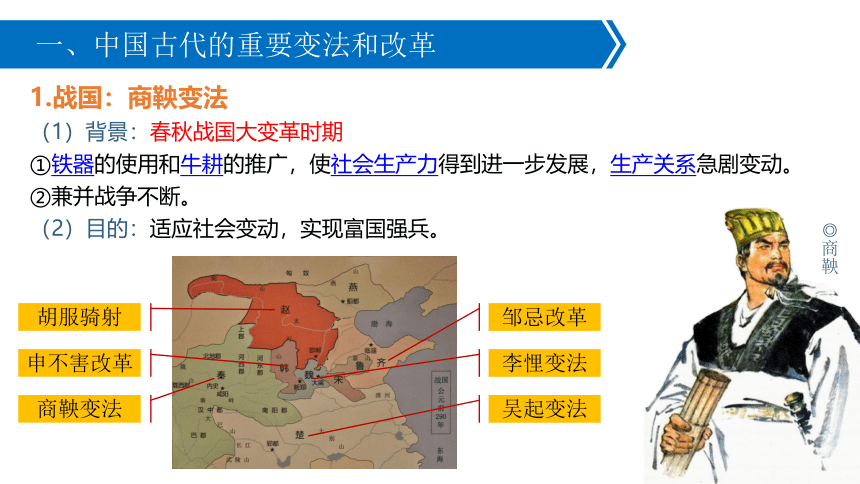

1.战国:商鞅变法

(1)背景:春秋战国大变革时期

①铁器的使用和牛耕的推广,使社会生产力得到进一步发展,生产关系急剧变动。

②兼并战争不断。

(2)目的:适应社会变动,实现富国强兵。

商鞅变法

胡服骑射

邹忌改革

李悝变法

申不害改革

吴起变法

◎商鞅

一、中国古代的重要变法和改革

1.战国:商鞅变法

材料一:商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。……夫商君为孝公平权衡,正度量,调轻重,决裂阡陌,教民耕战,是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下,立威诸侯。

——《战国策·秦策》

一、中国古代的重要变法和改革

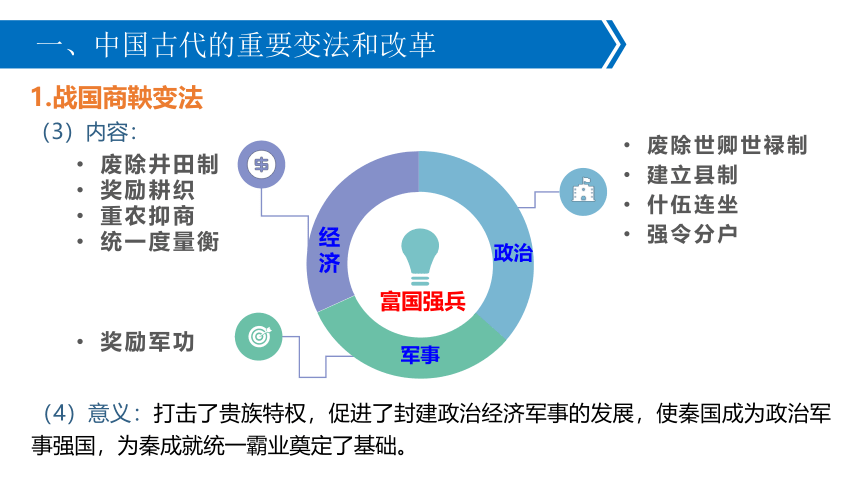

1.战国商鞅变法

(3)内容:

军事

政治

富国强兵

经济

废除世卿世禄制

建立县制

什伍连坐

强令分户

奖励军功

废除井田制

奖励耕织

重农抑商

统一度量衡

(4)意义:打击了贵族特权,促进了封建政治经济军事的发展,使秦国成为政治军事强国,为秦成就统一霸业奠定了基础。

一、中国古代的重要变法和改革

2.北魏孝文帝改革

(1)背景:

①由西部和北部内迁的游牧民族纷纷建立政权,相互之间征伐不断。

②鲜卑族拓拔部建北魏政权,重新统一北方。

③战乱给各族人民带来苦难,在长期的冲突与交往中,民族交融成为历史发展潮流。

昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服,昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。

——《魏书·序记》

◎魏孝文帝礼佛图

◎嘎仙洞

一、中国古代的重要变法和改革

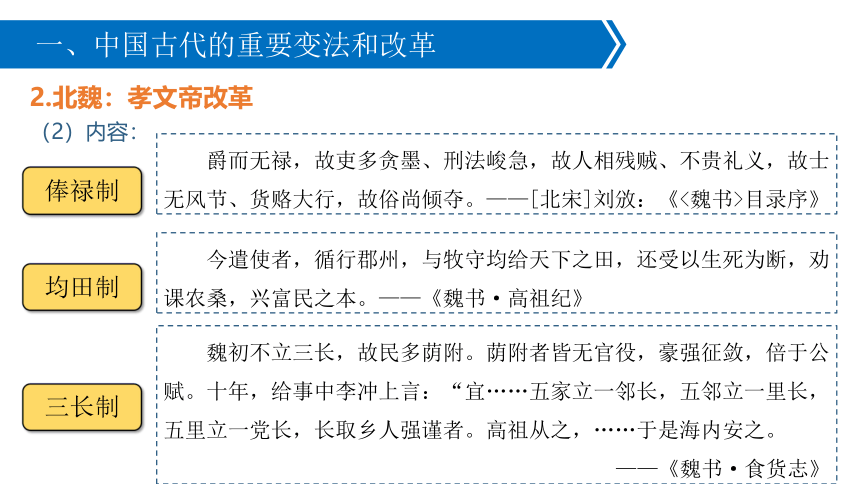

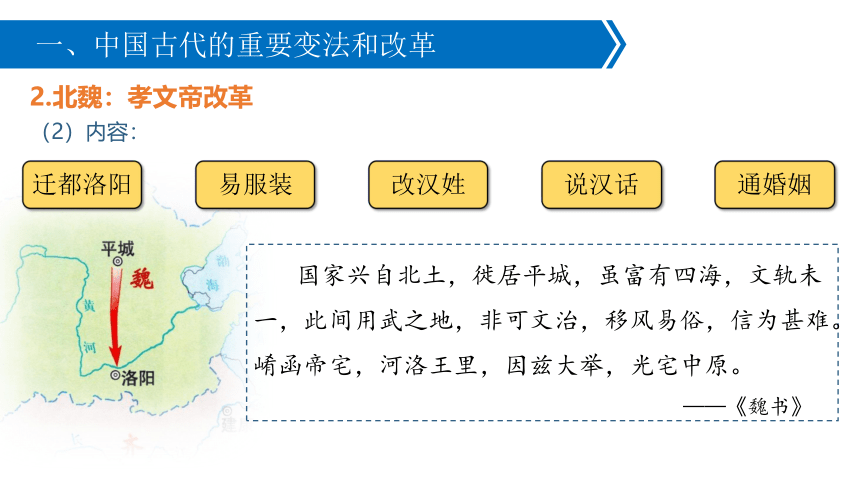

2.北魏:孝文帝改革

(2)内容:

爵而无禄,故吏多贪墨、刑法峻急,故人相残贼、不贵礼义,故士无风节、货赂大行,故俗尚倾夺。——[北宋]刘攽:《<魏书>目录序》

今遣使者,循行郡州,与牧守均给天下之田,还受以生死为断,劝课农桑,兴富民之本。——《魏书·高祖纪》

魏初不立三长,故民多荫附。荫附者皆无官役,豪强征敛,倍于公赋。十年,给事中李冲上言:“宜……五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长,长取乡人强谨者。高祖从之,……于是海内安之。

——《魏书·食货志》

俸禄制

均田制

三长制

一、中国古代的重要变法和改革

2.北魏:孝文帝改革

(2)内容:

迁都洛阳

易服装

改汉姓

说汉话

通婚姻

国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——《魏书》

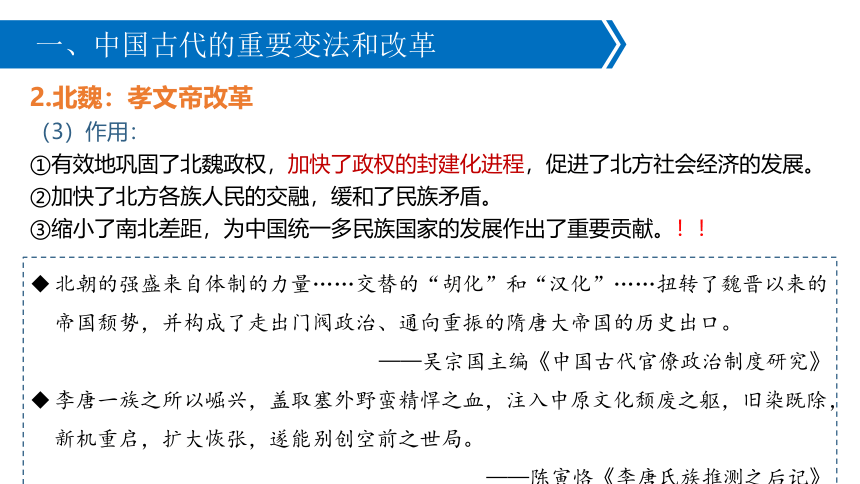

一、中国古代的重要变法和改革

2.北魏:孝文帝改革

(3)作用:

①有效地巩固了北魏政权,加快了政权的封建化进程,促进了北方社会经济的发展。

②加快了北方各族人民的交融,缓和了民族矛盾。

③缩小了南北差距,为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献。!!

北朝的强盛来自体制的力量……交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》

一、中国古代的重要变法和改革

3.北宋:王安石变法

(1)背景:

①北宋建立后,统治者采取了一系列加强中央集权的措施,巩固了国家的统一和安定。

②北宋中期,政治腐败,财政困难,农民起义不断,北部边境常受游牧民族的袭扰。

③范仲淹进行改革,因触犯了大官僚大地主的利益而失败。

◎范仲淹

一、中国古代的重要变法和改革

3.北宋:王安石变法

(2)开始:1069年,宋神宗起用王安石主持变法。

(3)目的:富国强兵

(4)作用:变法初期取得一定成果;但因变法涉及面广,阻力大,有些措施也欠妥当而失败。

◎王安石

官僚机构

财政制度

军事体制

裁撤冗员

限制恩荫

改革科举

均输法

市易法

青苗法

保甲法

保马法

将兵法

冗官

冗费

冗兵

一、中国古代的重要变法和改革

4.明朝:张居正改革

(1)背景:明朝中后期,政治日益腐败,府库空虚、土地兼并严重、农民起义反抗。统治危机不断加深。

(2)开始:1572年,明神宗即位,张居正出任内阁首辅。

◎张居正

大力整肃吏治,加强官吏考核

一条鞭法

裁减开支,清丈土地,改革税制

政治

经济

(3)内容:

一条鞭法 把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳,简化了税制,方便征收税款,同时使地方官员难于作弊,进而增加财政收入。

一、中国古代的重要变法和改革

4.明朝:张居正改革

(4)影响:国家财政收入增加,社会矛盾相对缓和,严重的封建统治危机得到暂时缓解。

(5)结果:张居正死后,除一条鞭法外,其他改革几乎全部废止。

注意:无法从根本上解决封建体制的弊端。

一、中国古代的重要变法和改革

从唯物史观的角度,认识中国古代变法的联系与差异

性质

目的

结果

内容

实质:局部改变与生产力不相符合的生产关系、与经济基础不相符合的上层建筑(旧制度的自我完善与发展)

确立封建制度:商鞅变法、北魏孝文帝改革

挽救王朝危机:王安石变法、张居正改革

通常解决维系王朝统治最为突出问题。

政治:权力分配问题

经济:财政收入问题

军事:军事强化与管控问题

由于封建制度的固有弊端,改革能缓解王朝危机,无法根本性解决。

短期可实现富国强兵,长期看埋下新的隐患。

根本目的:解放和发展生产力

“富国强兵”、“巩固统治”

中国近代的改革探索

二、中国近代的改革探索

1.戊戌变法(1898)

(1)背景:

①时代:鸦片战争后,中国内忧外患,逐步沦为半殖民地半封建社会;一些爱国的有识之士求变求新,走上了探索救亡图存之路。

②直接:甲午中日战争的失败极大地震撼了中国社会。

③维新派:维新志士创学会、办报刊、兴学堂,宣传维新思想。

二、中国近代的改革探索

1.戊戌变法

(2)时间:1898年6-9月

(3)内容:涉及政治、经济、军事、文化教育等领域。

(4)结果:戊戌变法触犯了守旧势力的利益,遭到了他们的激烈反对。慈禧太后废除了大部分的变法措施。

戊戌变法措施 政治 ①改革行政机构;

②裁汰冗员,澄清吏治,

③取消旗人享有国家供养特权等

经济 ①保护并奖励各行业发展;

②奖励发明创造;

③提倡私人办实业;

④改革财政等

文化 ①改革科举制度,开经济特科;

②开办学堂,改造旧式书院;

③翻译国外书籍,公派留学等

◎京师大学堂

二、中国近代的改革探索

1.戊戌变法

(5)影响:

①一定程度上冲击了封建制度。

②维新派提倡新学,主张兴民权,对封建思想文化进行了抨击,在社会上起到了思想启蒙作用,促进了中国人民的觉醒。

③戊戌变法的失败,证明了资产阶级改良道路在半殖民地半封建社会是行不通的。

二、中国近代的改革探索

2.清末新政(1901)

(1)背景:《辛丑条约》签订后,民族危机进一步加深,清政府统治危机日益严重。

(2)内容:改革教育、派遣留学生、编练新军、振兴商务、奖励实业。

(3)评价:

正是1901年后王朝在军事、政治、经济和教育方面的进行的改革,极具讽刺意味地加快了精英阶层的政治觉醒的过程。与其说这些改革有利于孙中山等激进分子的活动,不如说它们更多地加速了王朝的覆灭。

——魏斐德《中华帝国的衰落》

◎《钦定宪法大纲》

①客观上促进了中国民族资本主义的发展。

②没有使清政府摆脱内外困境,革命很快爆发。

二、中国近代的改革探索

3.民国时期的改革

(1)内容:涉及政治、经济、军事、法律、教育等各个方面。

(2)结果:由于民国时期政局动荡,国家始终未能实现实质上的统一,改革多以失败告终。

◎1916年国文教科书

◎1922壬戌学制

◎金圆券改革

新中国成立以来的重要改革

三、新中国成立以来的重要改革

社会主义现代化建设

新时期(1978——)

中共十一届三中全会开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。改革开放成为实现中华民族伟大复兴的关键一招。

中国共产党推行土地改革和各项民主改革,恢复国民经济,巩固新生政权,在短时间内完成了社会主义革命。

过渡时期(1949-56)

全面建设社会主义时期(1956-1978)

初步建立起进行现代化建设所必需的物质技术基础,在探索中出现了严重曲折。

三、新中国成立以来的重要改革

1.过渡时期(1949-56)

(1)内容:中国共产党推行土地改革和各项民主改革,恢复国民经济,巩固新生政权,在短时间内完成了社会主义革命。

(2)作用:确立了社会主义基本制度,成功实现了中国历史上最深刻最伟大的社会变革。

2.全面建设社会主义时期(1956-78)

(1)标志:1956年,毛泽东的《论十大关系》和中共八大。

(2)作用:初步建立起进行现代化建设所必需的物质技术基础,培养了经济文化建设等方面的骨干力量,积累了党领导社会主义建设的重要经验。

(3)结果:由于缺乏经验,急于求成,放了“左”倾错误,中国的社会主义建设在探索中出现了严重曲折。

三、新中国成立以来的重要改革

3.社会主义现代化建设新时期

中共十一届三中全会召开,作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策

中共十八大确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标

中共十八届三种全会提出完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化的全面深化改革总目标

中共十九大指出中国特色社会主义进入新时代,将全面深化改革总目标列为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容并载入党章

中共十九届四中全会对新时代全面深化改革作进一步部署。中共中央提出坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标

2019年

2013年

2017年

2012年

1978年

本课思维导图

中国古代的重要变法与改革

中国近代的

改革探索

中国古代的变法与改革

商鞅变法

北魏孝文帝改革

北宋王安石变法

张居正改革

戊戌变法

清末新政

民国时期的改革

新中国成立以来的重要改革

新中国成立初期的改革

社会主义道路的探索

改革开放

商鞅变法引起学者与政治家的强烈关注,进行了深入而又持续的研究。对于商鞅变法性质的评判,从价值维度上可粗略地划分为四类认知:

①传统法家学派“富强王治”的评判,积极肯定商鞅变法理论与实践,《商君书》《韩非子》等基本可以划归为这一类。

②传统儒家、道家、杂家等“背道刻暴派”的评判,即以道德为依据对商鞅变法持强烈批判态度,如荀子称商鞅为“盗兵”,孟子批评商鞅“强战”等。

③近代史学“富国强邦的军国法术派”的评判,如钱穆《国史大纲》、张荫麟《中国史纲》等。

④新中国成立后史学界“阶级服务派”的评判,主张商鞅变法顺应了经济变革的要求,为统治阶级的利益而服务,其中以郭沫若先生为代表。

——摘编自王云鹤《商鞅变法若干问题研究》

商鞅变法引起学者与政治家的强烈关注,进行了深入而又持续的研究。对于商鞅变法性质的评判,从价值维度上可粗略地划分为四类认知:

①传统法家学派“富强王治”的评判,积极肯定商鞅变法理论与实践,《商君书》《韩非子》等基本可以划归为这一类。

④新中国成立后史学界“阶级服务派”的评判,主张商鞅变法顺应了经济变革的要求,为统治阶级的利益而服务,其中以郭沫若先生为代表。 ——摘编自王云鹤《商鞅变法若干问题研究》

示例一:第①④。阐释:法家学派站在新兴地主阶级立场上,主张社会变革、建立君主专制中央集权体制、实行法治。商鞅变法通过废除世卿世禄制奖励军功、废除井出制承认土地私有、推行县制等揩施,打破了旧的奴隶体制,确立了新的封建生产关系,实现了富国强兵,顺应了时代潮流。商鞅变法成功践行了法家学派主张,满足了新兴地主阶级要求。

示例二:第③阐释:工业革命后,西方资本主义发展迅速,滑政府统治腐朽,社会发展落后于西方;列强侵华,中华民族危机日益严重,救亡图存成为社会潮流,商鞅变法通过改革打破了旧的奴隶体制,确立了新的封建生产关系,实现了富国强兵,顺应了时代潮流。近代史学家面对时代潮流,从现实出发,对商鞅变法作出“富国强邦的军国法术派”的评判,体现了近代史学家直面社会危机,积极探索的责任担当精神。

③近代史学“富国强邦的军国法术派”的评判,如钱穆《国史大纲》、张荫麟《中国史纲》等。

第4课

中国历代变法和改革

帝鉴图说·张居正编

中国古代的重要变法和改革

一、中国古代的重要变法和改革

1.战国:商鞅变法

(1)背景:春秋战国大变革时期

①铁器的使用和牛耕的推广,使社会生产力得到进一步发展,生产关系急剧变动。

②兼并战争不断。

(2)目的:适应社会变动,实现富国强兵。

商鞅变法

胡服骑射

邹忌改革

李悝变法

申不害改革

吴起变法

◎商鞅

一、中国古代的重要变法和改革

1.战国:商鞅变法

材料一:商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。……夫商君为孝公平权衡,正度量,调轻重,决裂阡陌,教民耕战,是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下,立威诸侯。

——《战国策·秦策》

一、中国古代的重要变法和改革

1.战国商鞅变法

(3)内容:

军事

政治

富国强兵

经济

废除世卿世禄制

建立县制

什伍连坐

强令分户

奖励军功

废除井田制

奖励耕织

重农抑商

统一度量衡

(4)意义:打击了贵族特权,促进了封建政治经济军事的发展,使秦国成为政治军事强国,为秦成就统一霸业奠定了基础。

一、中国古代的重要变法和改革

2.北魏孝文帝改革

(1)背景:

①由西部和北部内迁的游牧民族纷纷建立政权,相互之间征伐不断。

②鲜卑族拓拔部建北魏政权,重新统一北方。

③战乱给各族人民带来苦难,在长期的冲突与交往中,民族交融成为历史发展潮流。

昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服,昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。

——《魏书·序记》

◎魏孝文帝礼佛图

◎嘎仙洞

一、中国古代的重要变法和改革

2.北魏:孝文帝改革

(2)内容:

爵而无禄,故吏多贪墨、刑法峻急,故人相残贼、不贵礼义,故士无风节、货赂大行,故俗尚倾夺。——[北宋]刘攽:《<魏书>目录序》

今遣使者,循行郡州,与牧守均给天下之田,还受以生死为断,劝课农桑,兴富民之本。——《魏书·高祖纪》

魏初不立三长,故民多荫附。荫附者皆无官役,豪强征敛,倍于公赋。十年,给事中李冲上言:“宜……五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长,长取乡人强谨者。高祖从之,……于是海内安之。

——《魏书·食货志》

俸禄制

均田制

三长制

一、中国古代的重要变法和改革

2.北魏:孝文帝改革

(2)内容:

迁都洛阳

易服装

改汉姓

说汉话

通婚姻

国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——《魏书》

一、中国古代的重要变法和改革

2.北魏:孝文帝改革

(3)作用:

①有效地巩固了北魏政权,加快了政权的封建化进程,促进了北方社会经济的发展。

②加快了北方各族人民的交融,缓和了民族矛盾。

③缩小了南北差距,为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献。!!

北朝的强盛来自体制的力量……交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》

一、中国古代的重要变法和改革

3.北宋:王安石变法

(1)背景:

①北宋建立后,统治者采取了一系列加强中央集权的措施,巩固了国家的统一和安定。

②北宋中期,政治腐败,财政困难,农民起义不断,北部边境常受游牧民族的袭扰。

③范仲淹进行改革,因触犯了大官僚大地主的利益而失败。

◎范仲淹

一、中国古代的重要变法和改革

3.北宋:王安石变法

(2)开始:1069年,宋神宗起用王安石主持变法。

(3)目的:富国强兵

(4)作用:变法初期取得一定成果;但因变法涉及面广,阻力大,有些措施也欠妥当而失败。

◎王安石

官僚机构

财政制度

军事体制

裁撤冗员

限制恩荫

改革科举

均输法

市易法

青苗法

保甲法

保马法

将兵法

冗官

冗费

冗兵

一、中国古代的重要变法和改革

4.明朝:张居正改革

(1)背景:明朝中后期,政治日益腐败,府库空虚、土地兼并严重、农民起义反抗。统治危机不断加深。

(2)开始:1572年,明神宗即位,张居正出任内阁首辅。

◎张居正

大力整肃吏治,加强官吏考核

一条鞭法

裁减开支,清丈土地,改革税制

政治

经济

(3)内容:

一条鞭法 把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳,简化了税制,方便征收税款,同时使地方官员难于作弊,进而增加财政收入。

一、中国古代的重要变法和改革

4.明朝:张居正改革

(4)影响:国家财政收入增加,社会矛盾相对缓和,严重的封建统治危机得到暂时缓解。

(5)结果:张居正死后,除一条鞭法外,其他改革几乎全部废止。

注意:无法从根本上解决封建体制的弊端。

一、中国古代的重要变法和改革

从唯物史观的角度,认识中国古代变法的联系与差异

性质

目的

结果

内容

实质:局部改变与生产力不相符合的生产关系、与经济基础不相符合的上层建筑(旧制度的自我完善与发展)

确立封建制度:商鞅变法、北魏孝文帝改革

挽救王朝危机:王安石变法、张居正改革

通常解决维系王朝统治最为突出问题。

政治:权力分配问题

经济:财政收入问题

军事:军事强化与管控问题

由于封建制度的固有弊端,改革能缓解王朝危机,无法根本性解决。

短期可实现富国强兵,长期看埋下新的隐患。

根本目的:解放和发展生产力

“富国强兵”、“巩固统治”

中国近代的改革探索

二、中国近代的改革探索

1.戊戌变法(1898)

(1)背景:

①时代:鸦片战争后,中国内忧外患,逐步沦为半殖民地半封建社会;一些爱国的有识之士求变求新,走上了探索救亡图存之路。

②直接:甲午中日战争的失败极大地震撼了中国社会。

③维新派:维新志士创学会、办报刊、兴学堂,宣传维新思想。

二、中国近代的改革探索

1.戊戌变法

(2)时间:1898年6-9月

(3)内容:涉及政治、经济、军事、文化教育等领域。

(4)结果:戊戌变法触犯了守旧势力的利益,遭到了他们的激烈反对。慈禧太后废除了大部分的变法措施。

戊戌变法措施 政治 ①改革行政机构;

②裁汰冗员,澄清吏治,

③取消旗人享有国家供养特权等

经济 ①保护并奖励各行业发展;

②奖励发明创造;

③提倡私人办实业;

④改革财政等

文化 ①改革科举制度,开经济特科;

②开办学堂,改造旧式书院;

③翻译国外书籍,公派留学等

◎京师大学堂

二、中国近代的改革探索

1.戊戌变法

(5)影响:

①一定程度上冲击了封建制度。

②维新派提倡新学,主张兴民权,对封建思想文化进行了抨击,在社会上起到了思想启蒙作用,促进了中国人民的觉醒。

③戊戌变法的失败,证明了资产阶级改良道路在半殖民地半封建社会是行不通的。

二、中国近代的改革探索

2.清末新政(1901)

(1)背景:《辛丑条约》签订后,民族危机进一步加深,清政府统治危机日益严重。

(2)内容:改革教育、派遣留学生、编练新军、振兴商务、奖励实业。

(3)评价:

正是1901年后王朝在军事、政治、经济和教育方面的进行的改革,极具讽刺意味地加快了精英阶层的政治觉醒的过程。与其说这些改革有利于孙中山等激进分子的活动,不如说它们更多地加速了王朝的覆灭。

——魏斐德《中华帝国的衰落》

◎《钦定宪法大纲》

①客观上促进了中国民族资本主义的发展。

②没有使清政府摆脱内外困境,革命很快爆发。

二、中国近代的改革探索

3.民国时期的改革

(1)内容:涉及政治、经济、军事、法律、教育等各个方面。

(2)结果:由于民国时期政局动荡,国家始终未能实现实质上的统一,改革多以失败告终。

◎1916年国文教科书

◎1922壬戌学制

◎金圆券改革

新中国成立以来的重要改革

三、新中国成立以来的重要改革

社会主义现代化建设

新时期(1978——)

中共十一届三中全会开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。改革开放成为实现中华民族伟大复兴的关键一招。

中国共产党推行土地改革和各项民主改革,恢复国民经济,巩固新生政权,在短时间内完成了社会主义革命。

过渡时期(1949-56)

全面建设社会主义时期(1956-1978)

初步建立起进行现代化建设所必需的物质技术基础,在探索中出现了严重曲折。

三、新中国成立以来的重要改革

1.过渡时期(1949-56)

(1)内容:中国共产党推行土地改革和各项民主改革,恢复国民经济,巩固新生政权,在短时间内完成了社会主义革命。

(2)作用:确立了社会主义基本制度,成功实现了中国历史上最深刻最伟大的社会变革。

2.全面建设社会主义时期(1956-78)

(1)标志:1956年,毛泽东的《论十大关系》和中共八大。

(2)作用:初步建立起进行现代化建设所必需的物质技术基础,培养了经济文化建设等方面的骨干力量,积累了党领导社会主义建设的重要经验。

(3)结果:由于缺乏经验,急于求成,放了“左”倾错误,中国的社会主义建设在探索中出现了严重曲折。

三、新中国成立以来的重要改革

3.社会主义现代化建设新时期

中共十一届三中全会召开,作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策

中共十八大确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标

中共十八届三种全会提出完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化的全面深化改革总目标

中共十九大指出中国特色社会主义进入新时代,将全面深化改革总目标列为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容并载入党章

中共十九届四中全会对新时代全面深化改革作进一步部署。中共中央提出坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标

2019年

2013年

2017年

2012年

1978年

本课思维导图

中国古代的重要变法与改革

中国近代的

改革探索

中国古代的变法与改革

商鞅变法

北魏孝文帝改革

北宋王安石变法

张居正改革

戊戌变法

清末新政

民国时期的改革

新中国成立以来的重要改革

新中国成立初期的改革

社会主义道路的探索

改革开放

商鞅变法引起学者与政治家的强烈关注,进行了深入而又持续的研究。对于商鞅变法性质的评判,从价值维度上可粗略地划分为四类认知:

①传统法家学派“富强王治”的评判,积极肯定商鞅变法理论与实践,《商君书》《韩非子》等基本可以划归为这一类。

②传统儒家、道家、杂家等“背道刻暴派”的评判,即以道德为依据对商鞅变法持强烈批判态度,如荀子称商鞅为“盗兵”,孟子批评商鞅“强战”等。

③近代史学“富国强邦的军国法术派”的评判,如钱穆《国史大纲》、张荫麟《中国史纲》等。

④新中国成立后史学界“阶级服务派”的评判,主张商鞅变法顺应了经济变革的要求,为统治阶级的利益而服务,其中以郭沫若先生为代表。

——摘编自王云鹤《商鞅变法若干问题研究》

商鞅变法引起学者与政治家的强烈关注,进行了深入而又持续的研究。对于商鞅变法性质的评判,从价值维度上可粗略地划分为四类认知:

①传统法家学派“富强王治”的评判,积极肯定商鞅变法理论与实践,《商君书》《韩非子》等基本可以划归为这一类。

④新中国成立后史学界“阶级服务派”的评判,主张商鞅变法顺应了经济变革的要求,为统治阶级的利益而服务,其中以郭沫若先生为代表。 ——摘编自王云鹤《商鞅变法若干问题研究》

示例一:第①④。阐释:法家学派站在新兴地主阶级立场上,主张社会变革、建立君主专制中央集权体制、实行法治。商鞅变法通过废除世卿世禄制奖励军功、废除井出制承认土地私有、推行县制等揩施,打破了旧的奴隶体制,确立了新的封建生产关系,实现了富国强兵,顺应了时代潮流。商鞅变法成功践行了法家学派主张,满足了新兴地主阶级要求。

示例二:第③阐释:工业革命后,西方资本主义发展迅速,滑政府统治腐朽,社会发展落后于西方;列强侵华,中华民族危机日益严重,救亡图存成为社会潮流,商鞅变法通过改革打破了旧的奴隶体制,确立了新的封建生产关系,实现了富国强兵,顺应了时代潮流。近代史学家面对时代潮流,从现实出发,对商鞅变法作出“富国强邦的军国法术派”的评判,体现了近代史学家直面社会危机,积极探索的责任担当精神。

③近代史学“富国强邦的军国法术派”的评判,如钱穆《国史大纲》、张荫麟《中国史纲》等。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理