高中生物人教版(2019)选择性必修2-3.3 生态系统的物质循环课件(共22张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中生物人教版(2019)选择性必修2-3.3 生态系统的物质循环课件(共22张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-11-30 19:55:48 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第3节 生态系统的物质循环

讨论:

2. 有研究表明,长有胡杨的荒漠土壤一般比草原的贫瘠,这是为什么

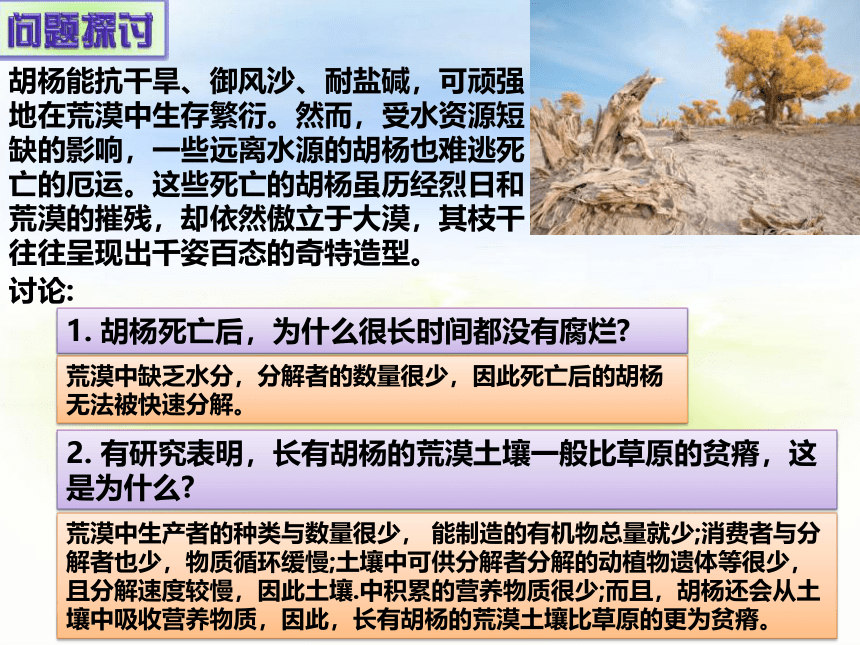

胡杨能抗干旱、御风沙、耐盐碱,可顽强地在荒漠中生存繁衍。然而,受水资源短缺的影响,一些远离水源的胡杨也难逃死亡的厄运。这些死亡的胡杨虽历经烈日和荒漠的摧残,却依然傲立于大漠,其枝干往往呈现出千姿百态的奇特造型。

1. 胡杨死亡后,为什么很长时间都没有腐烂

荒漠中生产者的种类与数量很少, 能制造的有机物总量就少;消费者与分解者也少,物质循环缓慢;土壤中可供分解者分解的动植物遗体等很少,且分解速度较慢,因此土壤.中积累的营养物质很少;而且,胡杨还会从土壤中吸收营养物质,因此,长有胡杨的荒漠土壤比草原的更为贫瘠。

荒漠中缺乏水分,分解者的数量很少,因此死亡后的胡杨无法被快速分解。

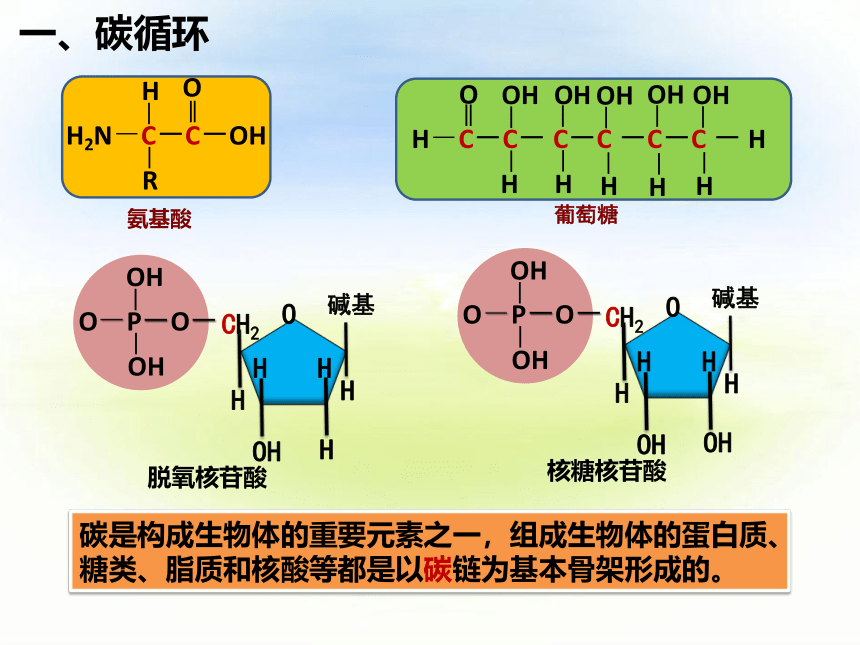

一、碳循环

O

CH2

OH

H

碱基

H

H

H

H

OH

O-P-O-

OH

脱氧核苷酸

O

CH2

OH

OH

碱基

H

H

H

H

OH

O-P-O-

OH

核糖核苷酸

R

H2N-C-C-OH

H

O

氨基酸

H

H

H

H

H-C-C- C-C -C-C - H

OH

O

H

OH

OH

OH

OH

葡萄糖

碳是构成生物体的重要元素之一,组成生物体的蛋白质、糖类、脂质和核酸等都是以碳链为基本骨架形成的。

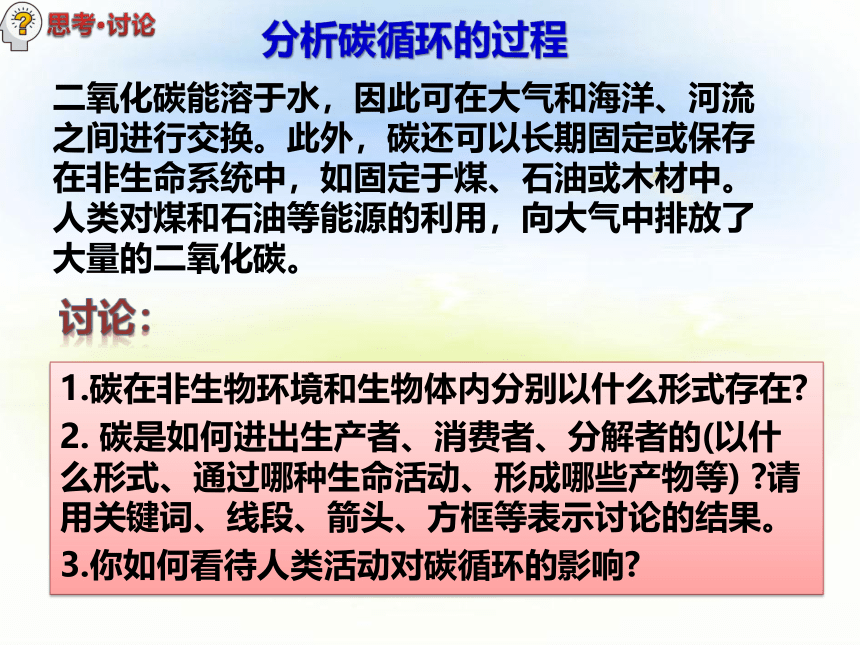

1.碳在非生物环境和生物体内分别以什么形式存在

2. 碳是如何进出生产者、消费者、分解者的(以什么形式、通过哪种生命活动、形成哪些产物等) 请用关键词、线段、箭头、方框等表示讨论的结果。

3.你如何看待人类活动对碳循环的影响

思考·讨论

分析碳循环的过程

二氧化碳能溶于水,因此可在大气和海洋、河流之间进行交换。此外,碳还可以长期固定或保存在非生命系统中,如固定于煤、石油或木材中。人类对煤和石油等能源的利用,向大气中排放了大量的二氧化碳。

讨论:

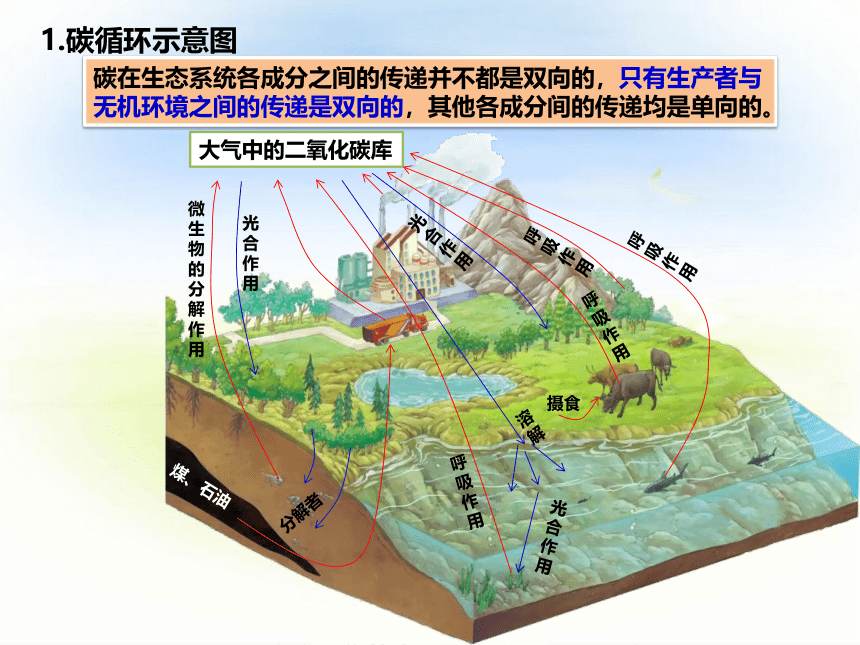

大气中的二氧化碳库

1.碳循环示意图

微生物的分解作用

光合作用

光合作用

光合作用

呼吸作用

呼吸作用

呼吸作用

呼吸作用

溶解

分解者

摄食

煤、石油

碳在生态系统各成分之间的传递并不都是双向的,只有生产者与无机环境之间的传递是双向的,其他各成分间的传递均是单向的。

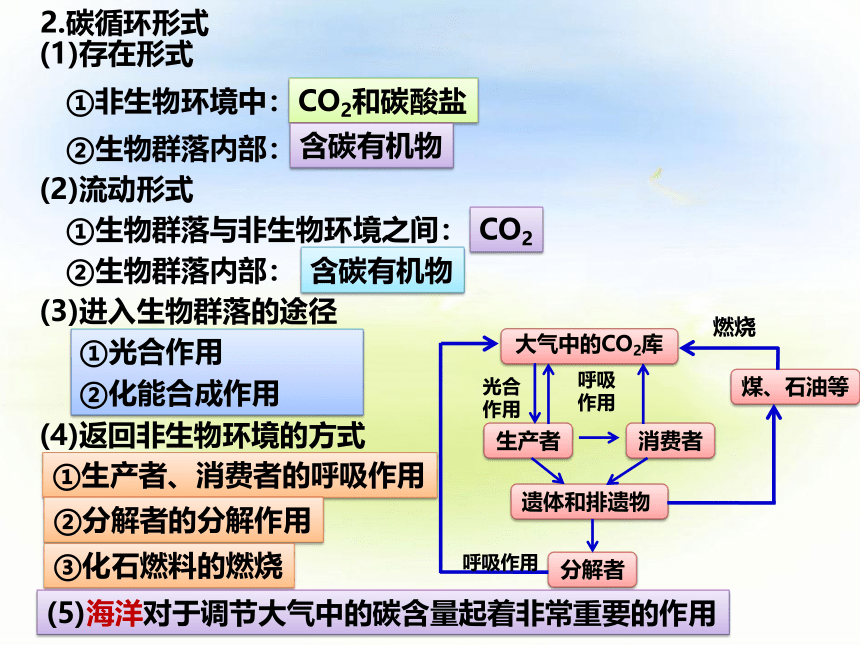

2.碳循环形式

(1)存在形式

①非生物环境中:

CO2和碳酸盐

②生物群落内部:

含碳有机物

(2)流动形式

①生物群落与非生物环境之间:

CO2

②生物群落内部:

含碳有机物

(3)进入生物群落的途径

①光合作用

②化能合成作用

(4)返回非生物环境的方式

①生产者、消费者的呼吸作用

②分解者的分解作用

③化石燃料的燃烧

煤、石油等

大气中的CO2库

生产者

消费者

分解者

遗体和排遗物

光合作用

呼吸作用

燃烧

呼吸作用

(5)海洋对于调节大气中的碳含量起着非常重要的作用

3.温室效应

(1)形成原因:

化石燃料的开采和使用,大大增加了二氧化碳的排放,加剧了温室效应。

(2)危害:

引起全球性气候变化。

(3)我国采取措施:

减少二氧化碳排放和大力提倡植树种草,提高森林覆盖率。

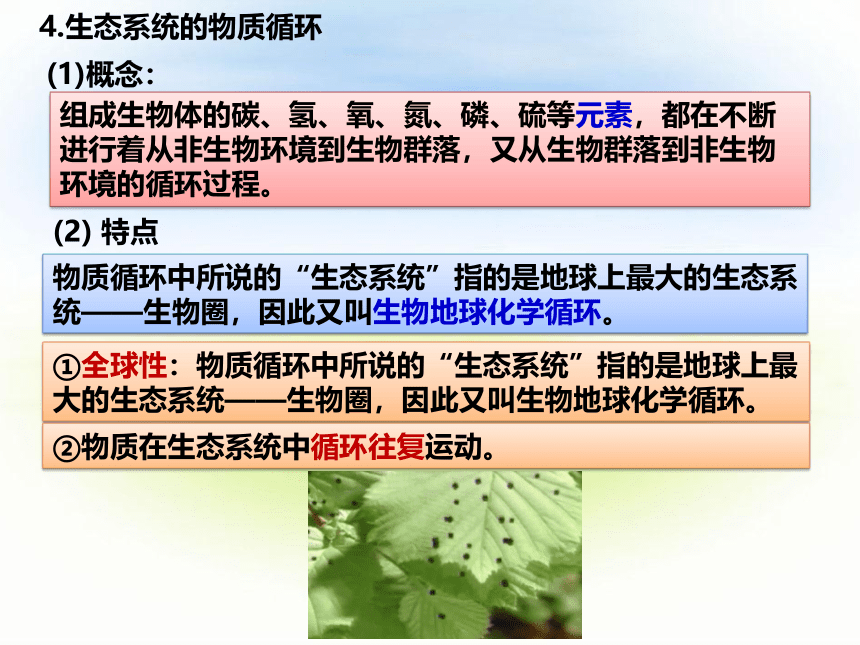

4.生态系统的物质循环

组成生物体的碳、氢、氧、氮、磷、硫等元素,都在不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程。

(1)概念:

物质循环中所说的“生态系统”指的是地球上最大的生态系统——生物圈,因此又叫生物地球化学循环。

①全球性:物质循环中所说的“生态系统”指的是地球上最大的生态系统——生物圈,因此又叫生物地球化学循环。

②物质在生态系统中循环往复运动。

(2) 特点

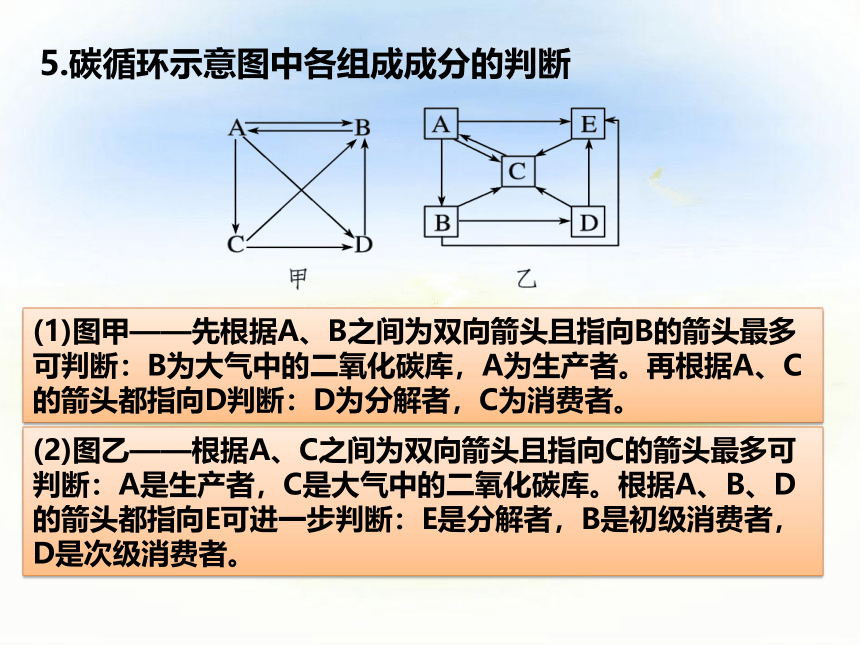

5.碳循环示意图中各组成成分的判断

(1)图甲——先根据A、B之间为双向箭头且指向B的箭头最多可判断:B为大气中的二氧化碳库,A为生产者。再根据A、C的箭头都指向D判断:D为分解者,C为消费者。

(2)图乙——根据A、C之间为双向箭头且指向C的箭头最多可判断:A是生产者,C是大气中的二氧化碳库。根据A、B、D的箭头都指向E可进一步判断:E是分解者,B是初级消费者,D是次级消费者。

二、生物富集

1.概念

生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象。

2.物质种类

(1)重金属:如铅、镉、汞等。

(2)人工合成的有机化合物:如DDT、六六六等。

(3)某些放射性物质。

3.实例

煤和矿石中的铅

最高营养级含铅量最高

燃烧冶炼

空气中的铅颗粒

降雨

土壤、水体中的铅

生产者、浮游动物

积累

各级消费者

捕食

吸收

资料1:不同采样点中水、水底沉积物和中国血蛤体内铅浓度

铅在中国血蛤体内的浓度超过环境浓度

对比碳循环,分析铅在生物体内富集的原因

成因:铅在生物体内形成难以降解的化合物,且不易排出。

资料2:水体和多种水生生物体内的铅浓度示意图

铅在生物体内的浓度沿食物链不断升高。

资料3:生物富集作用与能量流动正好相反,能量在沿食物链流动时逐级递减,而农药或重金属盐则存在“生物富集作用”,即营养级越高,该物质浓度越高。如图所示:

4.进入生物体方式:

6.特点:

(1)动、植物直接吸收。

(2)沿食物链在生物体内逐渐聚集,积累在食物链的顶端。

5.在生物体的分布:

形成比较稳定的化合物分布于多种组织细胞中,不易被排出,积蓄在体内。

全球性。

三、能量流动和物质循环的关系

1.区别

(1)物质循环具有全球性和循环性的特点。

(2)能量流动是逐级递减的,是单方向不循环的。

2.联系

(1)二者同时进行,彼此相互依存,不可分割。

(2)物质作为能量的载体 ,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返。

能量流动和物质循环关系分析

(1)能量流动和物质循环相伴而行,但能量在传递过程中由光能→化学能→热能,而物质在循环过程中,由无机物(CO2)→有机物→无机物(CO2)。

(2)能量流动的终点是热能散失到非生物环境中,不能循环利用。而物质循环产生的CO2又被重新利用,所以没有终点。

核心归纳

四、探究土壤微生物的分解作用

1.实验原理

(1)土壤中生活着细菌、真菌、放线菌等微生物,它们在生态系统中主要充当分解者。在不同的气候与环境条件下,落叶在土壤中被分解的时间不同。

落叶

提出问题:土壤微生物具有分解作用吗?

水

水

玻璃棒

斐林试剂

加热

(2)淀粉 还原糖 砖红色沉淀

斐林试剂

水浴加热

微生物

纱布

烧杯

土壤

碘液

取出

提出问题:分解过程中物质发生怎样的变化?

项目 案例1 案例2 实验假设 土壤微生物能分解落叶使之腐烂 土壤微生物能分解淀粉 实验设计 实验组 对照组 自变量 实验现象 A A1

A2

B B1

B2

结论分析 对土壤进行处理(如将土壤用塑料袋包好,放在60 ℃恒温箱中1 h灭菌)

对土壤不做处理(自然状态)

土壤中是否含有微生物

在相同时间内实验组落叶腐烂程度小于对照组

微生物对落叶有分解作用

A烧杯中加入30 mL土壤浸出液+淀粉糊

B烧杯中加入30_mL蒸馏水+与A等量的淀粉糊

是否加土壤浸出液

不变蓝

产生砖红色沉淀

变蓝

不产生砖红色沉淀

土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

提出问题:土壤微生物具有分解作用吗?分解过程中物质发生怎样的变化?

2.案例归纳

注:在A1、B1中加入碘液,在A2、B2中加入斐林试剂并加热。

土壤是微生物的天然培养基,大多数的土壤微生物是生态系统中的分解者,能够将土壤中的有机物分解为无机物。土壤微生物的分解能力受温度和土壤湿度影响较大,一般情况下温度与湿度越高,土壤微生物的分解能力越强;反之,则越弱。

(1)参与物质循环的对象是含有碳的糖类、脂肪、蛋白质等有机物( )

(2)物质循环的范围是生物圈,而不是具体的某一生态系统( )

(3)沼渣等作为肥料还田,使物质能够循环利用( )

(4)在碳循环中生产者只起固定CO2的作用( )

(5)由于过度地开采和使用化石燃料,破坏了生态系统的碳平衡,导致大气中二氧化碳浓度增加并引起全球气候变化( )

(6)海洋对于调节大气中的碳含量起着非常重要的作用( )

×

√

辨析易错易混

√

×

√

√

1.下列关于生态系统的物质循环的叙述,不正确的是( )

A.所说的物质是指组成生物体的一些基本化学元素

B.所说的生态系统是地球上最大的生态系统——生物圈

C.所说的循环是指物质在生物群落与非生物环境之间循环往复运动

D.物质在循环过程中不断递减

D

练一练

第3节 生态系统的物质循环

讨论:

2. 有研究表明,长有胡杨的荒漠土壤一般比草原的贫瘠,这是为什么

胡杨能抗干旱、御风沙、耐盐碱,可顽强地在荒漠中生存繁衍。然而,受水资源短缺的影响,一些远离水源的胡杨也难逃死亡的厄运。这些死亡的胡杨虽历经烈日和荒漠的摧残,却依然傲立于大漠,其枝干往往呈现出千姿百态的奇特造型。

1. 胡杨死亡后,为什么很长时间都没有腐烂

荒漠中生产者的种类与数量很少, 能制造的有机物总量就少;消费者与分解者也少,物质循环缓慢;土壤中可供分解者分解的动植物遗体等很少,且分解速度较慢,因此土壤.中积累的营养物质很少;而且,胡杨还会从土壤中吸收营养物质,因此,长有胡杨的荒漠土壤比草原的更为贫瘠。

荒漠中缺乏水分,分解者的数量很少,因此死亡后的胡杨无法被快速分解。

一、碳循环

O

CH2

OH

H

碱基

H

H

H

H

OH

O-P-O-

OH

脱氧核苷酸

O

CH2

OH

OH

碱基

H

H

H

H

OH

O-P-O-

OH

核糖核苷酸

R

H2N-C-C-OH

H

O

氨基酸

H

H

H

H

H-C-C- C-C -C-C - H

OH

O

H

OH

OH

OH

OH

葡萄糖

碳是构成生物体的重要元素之一,组成生物体的蛋白质、糖类、脂质和核酸等都是以碳链为基本骨架形成的。

1.碳在非生物环境和生物体内分别以什么形式存在

2. 碳是如何进出生产者、消费者、分解者的(以什么形式、通过哪种生命活动、形成哪些产物等) 请用关键词、线段、箭头、方框等表示讨论的结果。

3.你如何看待人类活动对碳循环的影响

思考·讨论

分析碳循环的过程

二氧化碳能溶于水,因此可在大气和海洋、河流之间进行交换。此外,碳还可以长期固定或保存在非生命系统中,如固定于煤、石油或木材中。人类对煤和石油等能源的利用,向大气中排放了大量的二氧化碳。

讨论:

大气中的二氧化碳库

1.碳循环示意图

微生物的分解作用

光合作用

光合作用

光合作用

呼吸作用

呼吸作用

呼吸作用

呼吸作用

溶解

分解者

摄食

煤、石油

碳在生态系统各成分之间的传递并不都是双向的,只有生产者与无机环境之间的传递是双向的,其他各成分间的传递均是单向的。

2.碳循环形式

(1)存在形式

①非生物环境中:

CO2和碳酸盐

②生物群落内部:

含碳有机物

(2)流动形式

①生物群落与非生物环境之间:

CO2

②生物群落内部:

含碳有机物

(3)进入生物群落的途径

①光合作用

②化能合成作用

(4)返回非生物环境的方式

①生产者、消费者的呼吸作用

②分解者的分解作用

③化石燃料的燃烧

煤、石油等

大气中的CO2库

生产者

消费者

分解者

遗体和排遗物

光合作用

呼吸作用

燃烧

呼吸作用

(5)海洋对于调节大气中的碳含量起着非常重要的作用

3.温室效应

(1)形成原因:

化石燃料的开采和使用,大大增加了二氧化碳的排放,加剧了温室效应。

(2)危害:

引起全球性气候变化。

(3)我国采取措施:

减少二氧化碳排放和大力提倡植树种草,提高森林覆盖率。

4.生态系统的物质循环

组成生物体的碳、氢、氧、氮、磷、硫等元素,都在不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程。

(1)概念:

物质循环中所说的“生态系统”指的是地球上最大的生态系统——生物圈,因此又叫生物地球化学循环。

①全球性:物质循环中所说的“生态系统”指的是地球上最大的生态系统——生物圈,因此又叫生物地球化学循环。

②物质在生态系统中循环往复运动。

(2) 特点

5.碳循环示意图中各组成成分的判断

(1)图甲——先根据A、B之间为双向箭头且指向B的箭头最多可判断:B为大气中的二氧化碳库,A为生产者。再根据A、C的箭头都指向D判断:D为分解者,C为消费者。

(2)图乙——根据A、C之间为双向箭头且指向C的箭头最多可判断:A是生产者,C是大气中的二氧化碳库。根据A、B、D的箭头都指向E可进一步判断:E是分解者,B是初级消费者,D是次级消费者。

二、生物富集

1.概念

生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象。

2.物质种类

(1)重金属:如铅、镉、汞等。

(2)人工合成的有机化合物:如DDT、六六六等。

(3)某些放射性物质。

3.实例

煤和矿石中的铅

最高营养级含铅量最高

燃烧冶炼

空气中的铅颗粒

降雨

土壤、水体中的铅

生产者、浮游动物

积累

各级消费者

捕食

吸收

资料1:不同采样点中水、水底沉积物和中国血蛤体内铅浓度

铅在中国血蛤体内的浓度超过环境浓度

对比碳循环,分析铅在生物体内富集的原因

成因:铅在生物体内形成难以降解的化合物,且不易排出。

资料2:水体和多种水生生物体内的铅浓度示意图

铅在生物体内的浓度沿食物链不断升高。

资料3:生物富集作用与能量流动正好相反,能量在沿食物链流动时逐级递减,而农药或重金属盐则存在“生物富集作用”,即营养级越高,该物质浓度越高。如图所示:

4.进入生物体方式:

6.特点:

(1)动、植物直接吸收。

(2)沿食物链在生物体内逐渐聚集,积累在食物链的顶端。

5.在生物体的分布:

形成比较稳定的化合物分布于多种组织细胞中,不易被排出,积蓄在体内。

全球性。

三、能量流动和物质循环的关系

1.区别

(1)物质循环具有全球性和循环性的特点。

(2)能量流动是逐级递减的,是单方向不循环的。

2.联系

(1)二者同时进行,彼此相互依存,不可分割。

(2)物质作为能量的载体 ,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返。

能量流动和物质循环关系分析

(1)能量流动和物质循环相伴而行,但能量在传递过程中由光能→化学能→热能,而物质在循环过程中,由无机物(CO2)→有机物→无机物(CO2)。

(2)能量流动的终点是热能散失到非生物环境中,不能循环利用。而物质循环产生的CO2又被重新利用,所以没有终点。

核心归纳

四、探究土壤微生物的分解作用

1.实验原理

(1)土壤中生活着细菌、真菌、放线菌等微生物,它们在生态系统中主要充当分解者。在不同的气候与环境条件下,落叶在土壤中被分解的时间不同。

落叶

提出问题:土壤微生物具有分解作用吗?

水

水

玻璃棒

斐林试剂

加热

(2)淀粉 还原糖 砖红色沉淀

斐林试剂

水浴加热

微生物

纱布

烧杯

土壤

碘液

取出

提出问题:分解过程中物质发生怎样的变化?

项目 案例1 案例2 实验假设 土壤微生物能分解落叶使之腐烂 土壤微生物能分解淀粉 实验设计 实验组 对照组 自变量 实验现象 A A1

A2

B B1

B2

结论分析 对土壤进行处理(如将土壤用塑料袋包好,放在60 ℃恒温箱中1 h灭菌)

对土壤不做处理(自然状态)

土壤中是否含有微生物

在相同时间内实验组落叶腐烂程度小于对照组

微生物对落叶有分解作用

A烧杯中加入30 mL土壤浸出液+淀粉糊

B烧杯中加入30_mL蒸馏水+与A等量的淀粉糊

是否加土壤浸出液

不变蓝

产生砖红色沉淀

变蓝

不产生砖红色沉淀

土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

提出问题:土壤微生物具有分解作用吗?分解过程中物质发生怎样的变化?

2.案例归纳

注:在A1、B1中加入碘液,在A2、B2中加入斐林试剂并加热。

土壤是微生物的天然培养基,大多数的土壤微生物是生态系统中的分解者,能够将土壤中的有机物分解为无机物。土壤微生物的分解能力受温度和土壤湿度影响较大,一般情况下温度与湿度越高,土壤微生物的分解能力越强;反之,则越弱。

(1)参与物质循环的对象是含有碳的糖类、脂肪、蛋白质等有机物( )

(2)物质循环的范围是生物圈,而不是具体的某一生态系统( )

(3)沼渣等作为肥料还田,使物质能够循环利用( )

(4)在碳循环中生产者只起固定CO2的作用( )

(5)由于过度地开采和使用化石燃料,破坏了生态系统的碳平衡,导致大气中二氧化碳浓度增加并引起全球气候变化( )

(6)海洋对于调节大气中的碳含量起着非常重要的作用( )

×

√

辨析易错易混

√

×

√

√

1.下列关于生态系统的物质循环的叙述,不正确的是( )

A.所说的物质是指组成生物体的一些基本化学元素

B.所说的生态系统是地球上最大的生态系统——生物圈

C.所说的循环是指物质在生物群落与非生物环境之间循环往复运动

D.物质在循环过程中不断递减

D

练一练