2021-2022学年统编版高中语文必修上册15《我与地坛》课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册15《我与地坛》课件(38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-30 16:02:37 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

第一课时

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

1、知人论世,体会作者的艰辛

2、疏通文本,梳理字词,把握文章层次

3、整体把握“我”与地坛与母亲的情感

教学目标

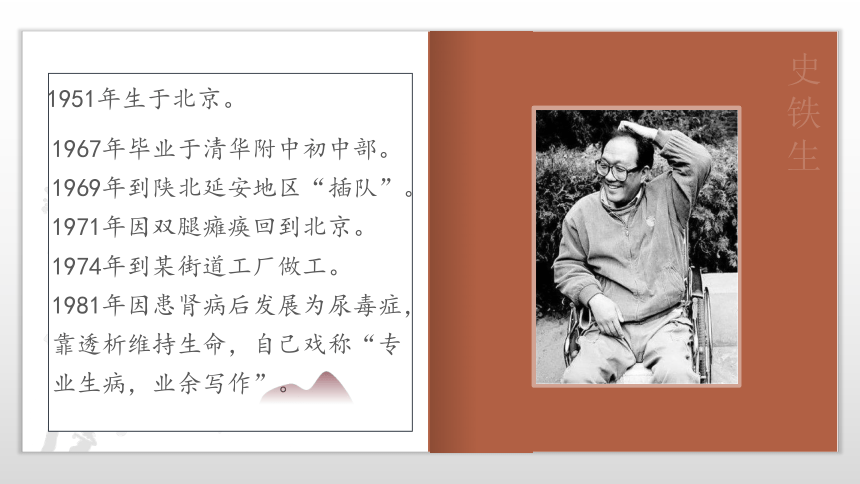

在轮椅生涯里攀登文学高峰——史铁生

1951年生于北京。

1967年毕业于清华附中初中部。

1969年到陕北延安地区“插队”。

1971年因双腿瘫痪回到北京。

1974年到某街道工厂做工。

1981年因患肾病后发展为尿毒症,靠透析维持生命,自己戏称“专业生病,业余写作”。

史铁生

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEDBCCB74C937E7F396D71A888B126D21513871AA7439D6392762E6C1AA428C1D9C8D0DE41CFB4AC25C98DD25A16AF93BC857ADECA9648277B

创作风格及其作品 他的作品呈现出平淡质朴而意蕴深沉的“散文化”倾向,一类是对知青生活的回忆和反思,另一类是对残疾人命运的描摹。史铁生的写作与他的生命是完全合而为一的。

他说:“写作不是为了反映生活,而是以寻找以创造去实现人生,生命就是一个寻找和创造的过程,人以此过程而为人。”因此,他的作品是对生存意义的探求,能清醒地正视生命存在本身的矛盾、困境。

创作风格及其作品 主要作品有《我与地坛》《秋天的怀念》《我的遥远的清平湾》《插队的故事》《老屋小记》《奶奶的星星》《合欢树》《病隙碎笔》《我的丁一之旅》等。

其中,《_________________》《___________》分别获1983年、1984年全国优秀短篇小说奖,《________》获首届鲁迅文学奖。2019年9月23日,长篇小说《_____________》入选“新中国70年70部长篇小说典藏”。

评价 (1)史铁生是一个生命的奇迹,在漫长的轮椅生涯里至强至尊;一座文学的高峰,其想象力和思辨力一再刷新当代精神的高度;一种千万人心痛的温暖,让人们在瞬息中触摸永恒,在微粒中进入广远,在艰难和痛苦中却打心眼里宽厚地微笑。——韩少功

我的遥远的清平湾

奶奶的星星

老屋小记

我的丁一之旅

评价 (2)史铁生写的不是油滑遁世的逸情散文,不是速生速灭的快餐散文,不是自矜自吟的假“士大夫”散文,不是撒娇发嗲的小女人散文,挫折、创痛、悲愤、绝望,固然在其作品中留下了痕迹,但他的作品始终祥和、安静、宽厚,兼具文学力量和人道力量。 ——《广州日报》

(3)《我与地坛》像是与整个人类精神的对话与探寻,字字句句昭示“生命偶然,但不能轻视”的主题,那些同期作品也揭示了“人生是一个经受磨难的过程”。史铁生曾经自嘲“被种在床上”,这句话中充满了磨难和自我调侃,“几十年病痛对他的折磨远远超出我们的想象和承受力,这种磨难早已融合进他的思想和灵魂”。 ——曹文轩

我心里只默念着一句话:可是母亲已经不在了。把椅背放倒,躺下,似睡非睡挨到日没,坐起来,心神恍惚,

呆呆地直坐到古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光,心里才有点明白,母亲不能再来这园中找我了。

它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。四百多年里,

它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红……

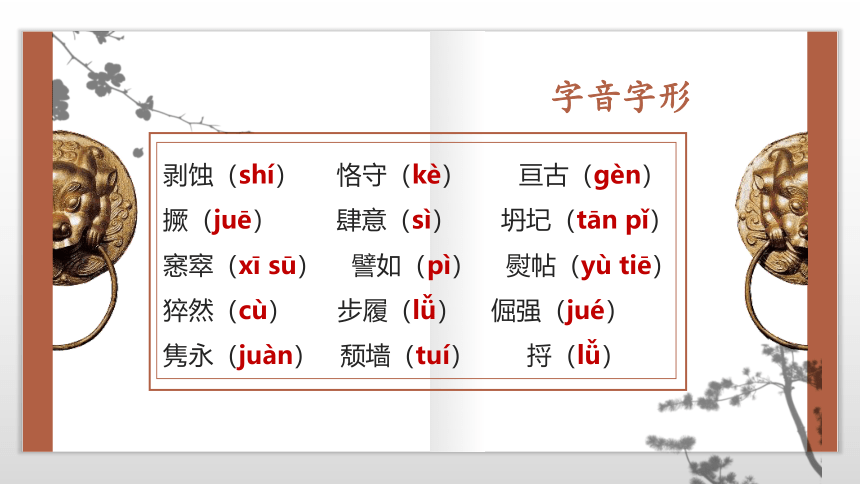

字音字形

剥蚀(shí) 恪守(kè) 亘古(gèn)

撅(juē) 肆意(sì) 坍圮(tān pǐ)

窸窣(xī sū) 譬如(pì) 熨帖(yù tiē)

猝然(cù) 步履(lǚ) 倔强(jué) 隽永(juàn) 颓墙(tuí) 捋(lǚ)

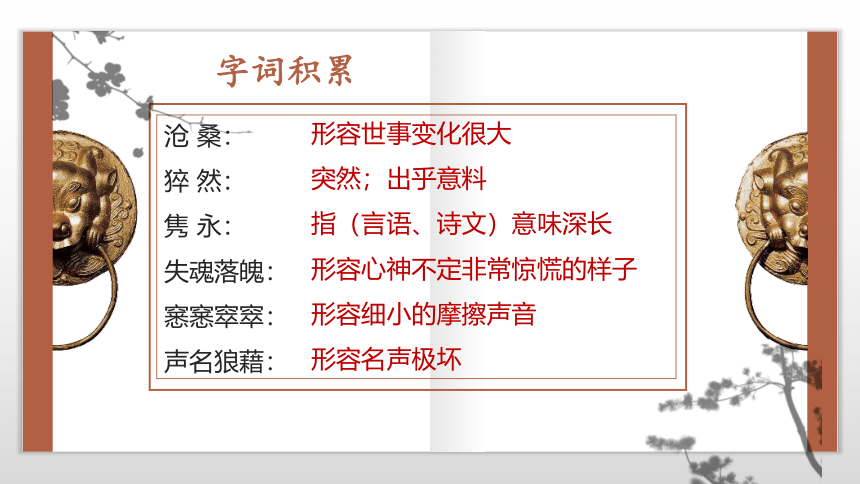

字词积累

沧 桑:

猝 然:

隽 永:

失魂落魄:

窸窸窣窣:

声名狼藉:

形容世事变化很大

突然;出乎意料

指(言语、诗文)意味深长

形容心神不定非常惊慌的样子

形容细小的摩擦声音

形容名声极坏

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

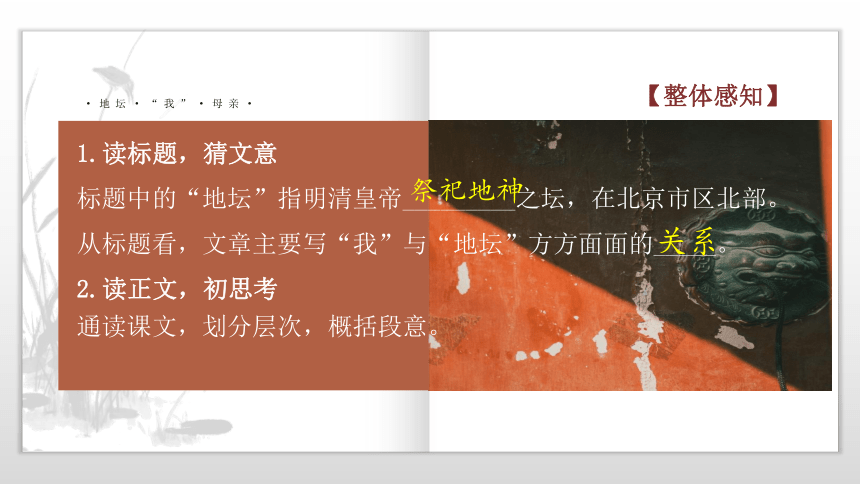

【整体感知】

·地坛·“我”·母亲·

这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

1.读标题,猜文意

标题中的“地坛”指明清皇帝_________之坛,在北京市区北部。从标题看,文章主要写“我”与“地坛”方方面面的_____。

2.读正文,初思考

通读课文,划分层次,概括段意。

祭祀地神

关系

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

【整体感知】

·地坛·“我”·母亲·

《我的车辙》

《母亲的脚印》

第一部分(1—7段):写地坛给作者的人生感悟

第二部分(8—17段):写作者对母亲的怀念

第一层(1—4段):写“我”与地坛的缘分

第二层(5—7段):写“我”在地坛获得的人生感悟

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

“我”与地坛的缘分

地坛,又名方泽坛,明嘉靖年间建造,是明清两代皇帝祭祀地神的重要场所,但《我与地坛》用“与”字联结“我”的生命经验,赋予地坛多种身份。请根据文章内容梳理地坛的身份,至少写出三个。

①作为园林景象的自然; ②作为亲情联结的纽带;

③作为世俗生活的观察点; ④作为写作之地;

⑤作为自我观照的处所; ⑥作为不可名状的精神家园。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

思考印记

《我与地坛》蕴含着史铁生对生命的独特感悟与思考,他思考了哪些问题?有怎样的感悟?

①关于生死。他认为人生是一个必然、设定的过程,任何残缺的生命都有存在的价值。

②关于残缺。生命的残缺是一种客观存在,残缺者的人生出路是如何承担苦难,而不是抱怨命运不公。

③关于生命、人生。人生的关键是过程,能否到达目的并不重要;死亡是生命个体的终结与必由之路,但生命是永恒的。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

我与母亲

在作者的笔下,母亲是一个怎样的形象?

①隐忍宽容。忍让儿子,自己承受痛苦;理解儿子,委屈自己,眼看儿子遭遇人生一大挫折,母亲想要安慰,却害怕触碰到儿子那颗敏感又脆弱的心灵。

②坚忍聪慧。充分理解儿子的处境和心态,运用恰当的方式呵护儿子。

③体贴关怀。心思细腻,知道儿子需要一个独自思考的时间和空间;每次儿子消失在视线之外,她又悄悄寻找,只为确保儿子的安全。

下面是史铁生《我与地坛》中的一段话。此段文字意蕴丰富,读后请根据要求答题。

有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:“没想到这园子有这么大。”我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

文段中史铁生说自己“头一次意识到”,表明突然读懂了母亲。他读懂了什么呢?文中语言深沉含蓄,如果现在母亲就站在他面前,请替史铁生拟写几句对母亲直抒胸臆的话。(不超过50个字)

随堂巩固

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

请以“面对父母,我最痛悔的……”开头,写一件你和母亲之间发生的故事。

作业

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

第二课时

“小时候,奶奶吓唬我的最好办法,就是说:“再不听话,奶奶就死了!”

夏夜,满天星斗。奶奶讲的故事与众不同,她不是说地上死一个人,天上就少了一颗星,而是说,地上死一个人,天上就又多了一颗星。

“怎么呢 ”

“人死了,就变成一颗星。”

“为什么要变成星星呀 ”

“给走夜道儿的人照亮儿……”

那时候,我还不懂得问,是不是每个人死了都可以变成星星,都能给活着的人把路照亮。

如今,奶奶已经死了好多年。她带大的孙子忘不了她。尽管我现在想起她讲的故事,知道那是神话,但在夏天的晚上,我时常还像孩子那样,仰着脸,猜想哪一颗星是奶奶……我慢慢地回想奶奶讲过的那个神话。我相信,每一个活过的人,都能给后人的路上添一丝光亮。也许是一颗巨星,也许是一把火炬,也许只是一支含泪的蜡烛…-----《奶奶的星星》节选

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

1、赏析地坛的景物特点,寻找地坛与我的关联

2、研读对母亲的文字,体会对生命的思考

3、品读佳句,体会其哲理及表达效果

教学目标

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

小

题

的地坛

I and The Temple of Earth

“我”的车辙经过的是一个怎样的地坛?

一 研读描写景物及母亲的文字,体会作者对生命的思考

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

1.选文第一部分共有三处景物描写,其景物特点分别是什么?“我”从这些景物中得到了怎样的人生启示?请完善下表。

景物描写 特点 启示

第三段

第五段

剥蚀的琉璃、淡褪的朱红、坍圮的高墙、散落的雕栏、苍幽的老柏树、茂盛的野草荒藤、夕阳散发着沉静的光芒

古老、荒芜、冷落、沉寂

从地坛的沧桑变化中,“我”看到了人生的真相;在满园沉静中,“我”看到了自己,认识了自己

蜂儿如一朵……片刻不息

园子荒芜但并不衰败(充满生机)

园子虽荒芜,但并不衰败,那么,“我”虽残疾,却不应该颓废

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

1.选文第一部分共有三处景物描写,其景物特点分别是什么?“我”从这些景物中得到了怎样的人生启示?请完善下表。

第七段

景物描写 特点 启示

十五年中,这古园的形体……微苦的味道

充满生命的激情

园子虽任人肆意雕琢却未改变本色,所以“我”也不应因为残疾而改变生命的本色,应该同样活得有意义

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

2、体会下列语句并分析其中蕴含的深沉情感。

(1)死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

这是作者在地坛经过漫长的思考而得出的关于死的认识:“死”不再令人恐惧,“死”与其说是生命的结束,倒不如说成是一个漫长的节日。正是由于获得了这种认识,作者可以安然于生命的逆转与命运的安排,可以坦然地面对人生的重大问题。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

2、体会下列语句并分析其中蕴含的深沉情感。

(2)“一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。”试分析“不幸”的内涵及表达效果。

这句话先说自己“不幸”,后说母亲“不幸”。

前者是说肢体的残疾,后者是说心灵的苦难。它将两个人两种不同的不幸联系在一起,以自己的不幸来衬托母亲的更不幸,既表现了母亲对儿子不幸的无奈和痛苦,更突出了儿子对母亲痛苦心理的感受,对母亲深沉的爱,对母亲深切的理解,以此来揭示母子之间各以对方为重的纯真感人的深厚情意,极具感染力。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

小

题

二 品读佳句,体会其哲 理及表达效果

1.试赏析下列语句及其表达效果。

(1)“地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。”

这两句话意思上有何区别,作者这样写有何用意?

这两句话的表达角度不同:前句是以“家”为中心,后句是以“地坛”为中心。

表达上的细微变化,表现出的是作者的心路历程:残疾之前,“我”的生命以“家”为中心;残疾之后,“我”的人生急转直下,地坛成为“我”的精神家园,故以“地坛”为中心。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

小

题

二 品读佳句,体会其哲理及表达效果

1.试赏析下列语句及其表达效果。

(2)“四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏。”

①动词本身含有一种力度,作者把“剥蚀了”“淡褪了”“坍圮了”“散落了”这些谓语动词提前,更强化了动作,更有了力度。同时,四个一起连用构成排比,强烈地表达出时间的无情与自然风雨的力量。

②这几个短句与上文“我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿”的句子结构是一致的。这里作者没有表述为“我的双腿忽地残废了”,而是说“我忽地残废了双腿”,而紧接着写它剥蚀了什么淡褪了什么,句型上就构成了一种呼应关系。同时也让残缺不全的“我”和残败不堪的地坛形成了一种呼应关系。而前面所谓的“宿命”,作者见到地坛后的“惺惺相惜”,通过这种表达也就有了着落。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

小

题

二 品读佳句,体会其哲理及表达效果

1.试赏析下列语句及其表达效果。

(3)“两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。”连用三个“找不到”有何表达效果?

运用反复手法,连用三个“找不到”,强调作者生命突然被逸出轨道的不知所措和迷茫。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

小

题

二 品读佳句,体会其哲理及表达效果

1.试赏析下列语句及其表达效果。

(4)在第一部分第7段中,作者对景物的描写连用了六个“譬如”,用五个分号隔开,为什么要写这些意象(或者说这些意象有何共同之处)?前后顺序是怎样的?这样写有什么样的表达效果?

①六个“譬如”句中所选意象都表 现了生活中种种不屈服于命运、充满生命活力、恒久、坦然的生命存在。

②这段文字从“不屈”到“活力”,再到“恒久”,最后是“坦然”。

③用六个“譬如”领起,把丰富的 生活场景和细节组织起来,给人一种绵绵不绝的感性冲击,启发人们 思考生命的价值和活着的意义。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

(5)这句话蕴含着作者怎样的感情?从“我”到“她的儿子”,人称上的变化说明了什么?

这句话蕴含着作者对母亲的歉疚与忏悔,因为当时作者沉浸在自己的痛苦中,来不及为母亲着想,甚至来不及体会母亲的痛苦。

从“我”到“她的儿子”,说明作者是从旁观者的角度对自己当时的做法进行了否定。

那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

小

题

二 品读佳句,体会其哲理及表达效果

1.试赏析下列语句及其表达效果。

(6) 如何理解“这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印”这句话?

① “车辙”和“脚印”的交织,说明作者跋涉的每一步都有母亲的陪伴,都有母亲精神的支撑。②而且“车辙”和“脚印”的交织还象征着地坛与母亲的重合——地坛不仅是“我”重拾生命信念的地方,更是“我”感受母爱最深的地方。 ③在结构上,这句话与本部分开头相呼应,完成了对母爱的诠释。

1.仿照下面画线的句子,另写两个句子,要求句式基本一致。

十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉。

随堂巩固

阅读下面的文字,完成1~3题。

地坛离我家很近,我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。我时常到那古园里去,理一理纷乱的思绪,去窥看自己的心魂。这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;

链接高考

阅读下面的文字,完成1~3题。

譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。①_________________。味道不能写只能闻,要你身临其境去闻才能明了。味道甚至是难于记忆的,只有你又闻到它你才能记起它的全部情感和意蕴。如果以一天中的时间来对应四季,当然春天是早晨,夏天是中午,秋天是黄昏,冬天是夜晚。②_____________,我想春天应该是小号,夏天是定音鼓,秋天是大提琴,冬天是圆号和长笛。如果以声响来对应四季,那么,春天是祭坛上空漂浮着的鸽子的哨音,夏天是冗长的蝉歌和杨树叶子哗啦啦地对蝉歌的取笑,秋天是古殿檐头的风铃响,冬天是啄木鸟随意而空旷的啄木声。因为这园子,我常感恩于自己的命运。

链接高考

阅读下面的文字,完成1~3题。

1.文中使用了哪些修辞手法

A.排比、比喻、拟人 B.对偶、比喻、排比

C.对偶、借代、排比 D.排比、借代、夸张

2.文中画波浪线的句子可以改写成:“仿佛我就是为了等这古园,等这历经沧桑的四百多年的古园。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

3.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

链接高考

√

答案 (示例)①味道是最说不清楚的(或:味道是很难言说的)

②如果以乐器来对应四季

阅读下面的文字,完成1~3题。

2.文中画波浪线的句子可以改写成:“仿佛我就是为了等这古园,等这历经沧桑的四百多年的古园。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

原文运用了拟人的手法,突出了“我”与古园的缘分。强调了古园对“我”的影响之大之深,古园让“我”更深刻地认识到时间的永恒、饱经风霜的生命价值、历经磨难但不屈服于磨难的精神意义。

链接高考

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

坦然接受命运的安排,珍惜生命,活出精彩。

人生启示

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

《课时作业》

作业

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

第一课时

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

1、知人论世,体会作者的艰辛

2、疏通文本,梳理字词,把握文章层次

3、整体把握“我”与地坛与母亲的情感

教学目标

在轮椅生涯里攀登文学高峰——史铁生

1951年生于北京。

1967年毕业于清华附中初中部。

1969年到陕北延安地区“插队”。

1971年因双腿瘫痪回到北京。

1974年到某街道工厂做工。

1981年因患肾病后发展为尿毒症,靠透析维持生命,自己戏称“专业生病,业余写作”。

史铁生

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEDBCCB74C937E7F396D71A888B126D21513871AA7439D6392762E6C1AA428C1D9C8D0DE41CFB4AC25C98DD25A16AF93BC857ADECA9648277B

创作风格及其作品 他的作品呈现出平淡质朴而意蕴深沉的“散文化”倾向,一类是对知青生活的回忆和反思,另一类是对残疾人命运的描摹。史铁生的写作与他的生命是完全合而为一的。

他说:“写作不是为了反映生活,而是以寻找以创造去实现人生,生命就是一个寻找和创造的过程,人以此过程而为人。”因此,他的作品是对生存意义的探求,能清醒地正视生命存在本身的矛盾、困境。

创作风格及其作品 主要作品有《我与地坛》《秋天的怀念》《我的遥远的清平湾》《插队的故事》《老屋小记》《奶奶的星星》《合欢树》《病隙碎笔》《我的丁一之旅》等。

其中,《_________________》《___________》分别获1983年、1984年全国优秀短篇小说奖,《________》获首届鲁迅文学奖。2019年9月23日,长篇小说《_____________》入选“新中国70年70部长篇小说典藏”。

评价 (1)史铁生是一个生命的奇迹,在漫长的轮椅生涯里至强至尊;一座文学的高峰,其想象力和思辨力一再刷新当代精神的高度;一种千万人心痛的温暖,让人们在瞬息中触摸永恒,在微粒中进入广远,在艰难和痛苦中却打心眼里宽厚地微笑。——韩少功

我的遥远的清平湾

奶奶的星星

老屋小记

我的丁一之旅

评价 (2)史铁生写的不是油滑遁世的逸情散文,不是速生速灭的快餐散文,不是自矜自吟的假“士大夫”散文,不是撒娇发嗲的小女人散文,挫折、创痛、悲愤、绝望,固然在其作品中留下了痕迹,但他的作品始终祥和、安静、宽厚,兼具文学力量和人道力量。 ——《广州日报》

(3)《我与地坛》像是与整个人类精神的对话与探寻,字字句句昭示“生命偶然,但不能轻视”的主题,那些同期作品也揭示了“人生是一个经受磨难的过程”。史铁生曾经自嘲“被种在床上”,这句话中充满了磨难和自我调侃,“几十年病痛对他的折磨远远超出我们的想象和承受力,这种磨难早已融合进他的思想和灵魂”。 ——曹文轩

我心里只默念着一句话:可是母亲已经不在了。把椅背放倒,躺下,似睡非睡挨到日没,坐起来,心神恍惚,

呆呆地直坐到古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光,心里才有点明白,母亲不能再来这园中找我了。

它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。四百多年里,

它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红……

字音字形

剥蚀(shí) 恪守(kè) 亘古(gèn)

撅(juē) 肆意(sì) 坍圮(tān pǐ)

窸窣(xī sū) 譬如(pì) 熨帖(yù tiē)

猝然(cù) 步履(lǚ) 倔强(jué) 隽永(juàn) 颓墙(tuí) 捋(lǚ)

字词积累

沧 桑:

猝 然:

隽 永:

失魂落魄:

窸窸窣窣:

声名狼藉:

形容世事变化很大

突然;出乎意料

指(言语、诗文)意味深长

形容心神不定非常惊慌的样子

形容细小的摩擦声音

形容名声极坏

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

【整体感知】

·地坛·“我”·母亲·

这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

1.读标题,猜文意

标题中的“地坛”指明清皇帝_________之坛,在北京市区北部。从标题看,文章主要写“我”与“地坛”方方面面的_____。

2.读正文,初思考

通读课文,划分层次,概括段意。

祭祀地神

关系

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

【整体感知】

·地坛·“我”·母亲·

《我的车辙》

《母亲的脚印》

第一部分(1—7段):写地坛给作者的人生感悟

第二部分(8—17段):写作者对母亲的怀念

第一层(1—4段):写“我”与地坛的缘分

第二层(5—7段):写“我”在地坛获得的人生感悟

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

“我”与地坛的缘分

地坛,又名方泽坛,明嘉靖年间建造,是明清两代皇帝祭祀地神的重要场所,但《我与地坛》用“与”字联结“我”的生命经验,赋予地坛多种身份。请根据文章内容梳理地坛的身份,至少写出三个。

①作为园林景象的自然; ②作为亲情联结的纽带;

③作为世俗生活的观察点; ④作为写作之地;

⑤作为自我观照的处所; ⑥作为不可名状的精神家园。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

思考印记

《我与地坛》蕴含着史铁生对生命的独特感悟与思考,他思考了哪些问题?有怎样的感悟?

①关于生死。他认为人生是一个必然、设定的过程,任何残缺的生命都有存在的价值。

②关于残缺。生命的残缺是一种客观存在,残缺者的人生出路是如何承担苦难,而不是抱怨命运不公。

③关于生命、人生。人生的关键是过程,能否到达目的并不重要;死亡是生命个体的终结与必由之路,但生命是永恒的。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

我与母亲

在作者的笔下,母亲是一个怎样的形象?

①隐忍宽容。忍让儿子,自己承受痛苦;理解儿子,委屈自己,眼看儿子遭遇人生一大挫折,母亲想要安慰,却害怕触碰到儿子那颗敏感又脆弱的心灵。

②坚忍聪慧。充分理解儿子的处境和心态,运用恰当的方式呵护儿子。

③体贴关怀。心思细腻,知道儿子需要一个独自思考的时间和空间;每次儿子消失在视线之外,她又悄悄寻找,只为确保儿子的安全。

下面是史铁生《我与地坛》中的一段话。此段文字意蕴丰富,读后请根据要求答题。

有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:“没想到这园子有这么大。”我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

文段中史铁生说自己“头一次意识到”,表明突然读懂了母亲。他读懂了什么呢?文中语言深沉含蓄,如果现在母亲就站在他面前,请替史铁生拟写几句对母亲直抒胸臆的话。(不超过50个字)

随堂巩固

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

请以“面对父母,我最痛悔的……”开头,写一件你和母亲之间发生的故事。

作业

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

第二课时

“小时候,奶奶吓唬我的最好办法,就是说:“再不听话,奶奶就死了!”

夏夜,满天星斗。奶奶讲的故事与众不同,她不是说地上死一个人,天上就少了一颗星,而是说,地上死一个人,天上就又多了一颗星。

“怎么呢 ”

“人死了,就变成一颗星。”

“为什么要变成星星呀 ”

“给走夜道儿的人照亮儿……”

那时候,我还不懂得问,是不是每个人死了都可以变成星星,都能给活着的人把路照亮。

如今,奶奶已经死了好多年。她带大的孙子忘不了她。尽管我现在想起她讲的故事,知道那是神话,但在夏天的晚上,我时常还像孩子那样,仰着脸,猜想哪一颗星是奶奶……我慢慢地回想奶奶讲过的那个神话。我相信,每一个活过的人,都能给后人的路上添一丝光亮。也许是一颗巨星,也许是一把火炬,也许只是一支含泪的蜡烛…-----《奶奶的星星》节选

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

1、赏析地坛的景物特点,寻找地坛与我的关联

2、研读对母亲的文字,体会对生命的思考

3、品读佳句,体会其哲理及表达效果

教学目标

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

小

题

的地坛

I and The Temple of Earth

“我”的车辙经过的是一个怎样的地坛?

一 研读描写景物及母亲的文字,体会作者对生命的思考

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

1.选文第一部分共有三处景物描写,其景物特点分别是什么?“我”从这些景物中得到了怎样的人生启示?请完善下表。

景物描写 特点 启示

第三段

第五段

剥蚀的琉璃、淡褪的朱红、坍圮的高墙、散落的雕栏、苍幽的老柏树、茂盛的野草荒藤、夕阳散发着沉静的光芒

古老、荒芜、冷落、沉寂

从地坛的沧桑变化中,“我”看到了人生的真相;在满园沉静中,“我”看到了自己,认识了自己

蜂儿如一朵……片刻不息

园子荒芜但并不衰败(充满生机)

园子虽荒芜,但并不衰败,那么,“我”虽残疾,却不应该颓废

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

1.选文第一部分共有三处景物描写,其景物特点分别是什么?“我”从这些景物中得到了怎样的人生启示?请完善下表。

第七段

景物描写 特点 启示

十五年中,这古园的形体……微苦的味道

充满生命的激情

园子虽任人肆意雕琢却未改变本色,所以“我”也不应因为残疾而改变生命的本色,应该同样活得有意义

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

2、体会下列语句并分析其中蕴含的深沉情感。

(1)死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

这是作者在地坛经过漫长的思考而得出的关于死的认识:“死”不再令人恐惧,“死”与其说是生命的结束,倒不如说成是一个漫长的节日。正是由于获得了这种认识,作者可以安然于生命的逆转与命运的安排,可以坦然地面对人生的重大问题。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

2、体会下列语句并分析其中蕴含的深沉情感。

(2)“一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。”试分析“不幸”的内涵及表达效果。

这句话先说自己“不幸”,后说母亲“不幸”。

前者是说肢体的残疾,后者是说心灵的苦难。它将两个人两种不同的不幸联系在一起,以自己的不幸来衬托母亲的更不幸,既表现了母亲对儿子不幸的无奈和痛苦,更突出了儿子对母亲痛苦心理的感受,对母亲深沉的爱,对母亲深切的理解,以此来揭示母子之间各以对方为重的纯真感人的深厚情意,极具感染力。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

小

题

二 品读佳句,体会其哲 理及表达效果

1.试赏析下列语句及其表达效果。

(1)“地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。”

这两句话意思上有何区别,作者这样写有何用意?

这两句话的表达角度不同:前句是以“家”为中心,后句是以“地坛”为中心。

表达上的细微变化,表现出的是作者的心路历程:残疾之前,“我”的生命以“家”为中心;残疾之后,“我”的人生急转直下,地坛成为“我”的精神家园,故以“地坛”为中心。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

小

题

二 品读佳句,体会其哲理及表达效果

1.试赏析下列语句及其表达效果。

(2)“四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏。”

①动词本身含有一种力度,作者把“剥蚀了”“淡褪了”“坍圮了”“散落了”这些谓语动词提前,更强化了动作,更有了力度。同时,四个一起连用构成排比,强烈地表达出时间的无情与自然风雨的力量。

②这几个短句与上文“我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿”的句子结构是一致的。这里作者没有表述为“我的双腿忽地残废了”,而是说“我忽地残废了双腿”,而紧接着写它剥蚀了什么淡褪了什么,句型上就构成了一种呼应关系。同时也让残缺不全的“我”和残败不堪的地坛形成了一种呼应关系。而前面所谓的“宿命”,作者见到地坛后的“惺惺相惜”,通过这种表达也就有了着落。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

小

题

二 品读佳句,体会其哲理及表达效果

1.试赏析下列语句及其表达效果。

(3)“两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。”连用三个“找不到”有何表达效果?

运用反复手法,连用三个“找不到”,强调作者生命突然被逸出轨道的不知所措和迷茫。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

小

题

二 品读佳句,体会其哲理及表达效果

1.试赏析下列语句及其表达效果。

(4)在第一部分第7段中,作者对景物的描写连用了六个“譬如”,用五个分号隔开,为什么要写这些意象(或者说这些意象有何共同之处)?前后顺序是怎样的?这样写有什么样的表达效果?

①六个“譬如”句中所选意象都表 现了生活中种种不屈服于命运、充满生命活力、恒久、坦然的生命存在。

②这段文字从“不屈”到“活力”,再到“恒久”,最后是“坦然”。

③用六个“譬如”领起,把丰富的 生活场景和细节组织起来,给人一种绵绵不绝的感性冲击,启发人们 思考生命的价值和活着的意义。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

(5)这句话蕴含着作者怎样的感情?从“我”到“她的儿子”,人称上的变化说明了什么?

这句话蕴含着作者对母亲的歉疚与忏悔,因为当时作者沉浸在自己的痛苦中,来不及为母亲着想,甚至来不及体会母亲的痛苦。

从“我”到“她的儿子”,说明作者是从旁观者的角度对自己当时的做法进行了否定。

那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

小

题

二 品读佳句,体会其哲理及表达效果

1.试赏析下列语句及其表达效果。

(6) 如何理解“这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印”这句话?

① “车辙”和“脚印”的交织,说明作者跋涉的每一步都有母亲的陪伴,都有母亲精神的支撑。②而且“车辙”和“脚印”的交织还象征着地坛与母亲的重合——地坛不仅是“我”重拾生命信念的地方,更是“我”感受母爱最深的地方。 ③在结构上,这句话与本部分开头相呼应,完成了对母爱的诠释。

1.仿照下面画线的句子,另写两个句子,要求句式基本一致。

十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉。

随堂巩固

阅读下面的文字,完成1~3题。

地坛离我家很近,我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。我时常到那古园里去,理一理纷乱的思绪,去窥看自己的心魂。这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;

链接高考

阅读下面的文字,完成1~3题。

譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。①_________________。味道不能写只能闻,要你身临其境去闻才能明了。味道甚至是难于记忆的,只有你又闻到它你才能记起它的全部情感和意蕴。如果以一天中的时间来对应四季,当然春天是早晨,夏天是中午,秋天是黄昏,冬天是夜晚。②_____________,我想春天应该是小号,夏天是定音鼓,秋天是大提琴,冬天是圆号和长笛。如果以声响来对应四季,那么,春天是祭坛上空漂浮着的鸽子的哨音,夏天是冗长的蝉歌和杨树叶子哗啦啦地对蝉歌的取笑,秋天是古殿檐头的风铃响,冬天是啄木鸟随意而空旷的啄木声。因为这园子,我常感恩于自己的命运。

链接高考

阅读下面的文字,完成1~3题。

1.文中使用了哪些修辞手法

A.排比、比喻、拟人 B.对偶、比喻、排比

C.对偶、借代、排比 D.排比、借代、夸张

2.文中画波浪线的句子可以改写成:“仿佛我就是为了等这古园,等这历经沧桑的四百多年的古园。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

3.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

链接高考

√

答案 (示例)①味道是最说不清楚的(或:味道是很难言说的)

②如果以乐器来对应四季

阅读下面的文字,完成1~3题。

2.文中画波浪线的句子可以改写成:“仿佛我就是为了等这古园,等这历经沧桑的四百多年的古园。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

原文运用了拟人的手法,突出了“我”与古园的缘分。强调了古园对“我”的影响之大之深,古园让“我”更深刻地认识到时间的永恒、饱经风霜的生命价值、历经磨难但不屈服于磨难的精神意义。

链接高考

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

坦然接受命运的安排,珍惜生命,活出精彩。

人生启示

e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCEFA580E17E0662CFEDAA8B523805C8502F8097F2A1B850D425FF7195227813744A53FD6CF2B2B57D748A7B5042ABFF2AC338AA28342723E5B96AEA94EED6DE12D7C9D1D2A095B283E

《课时作业》

作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读