第一节 地球的形状与大小

图片预览

文档简介

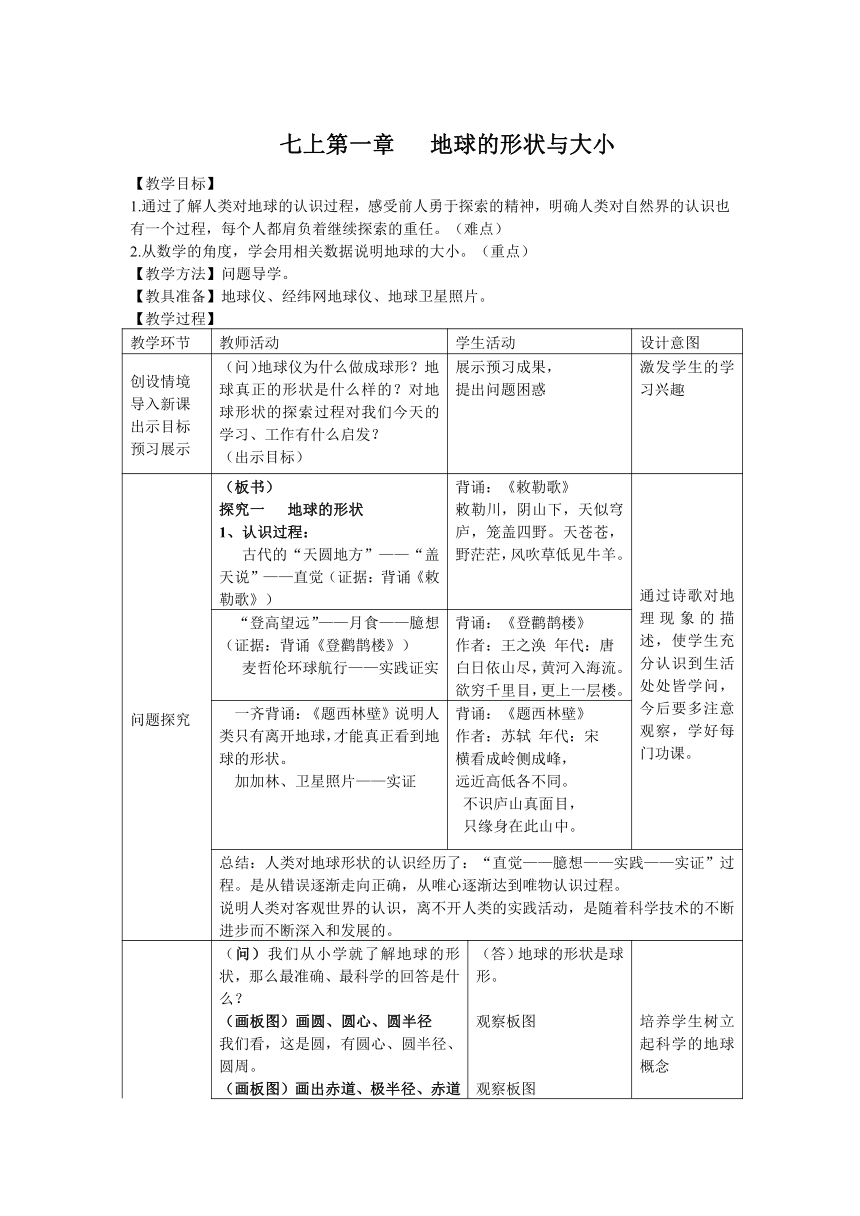

七上第一章 地球的形状与大小

【教学目标】

1.通过了解人类对地球的认识过程,感受前人勇于探索的精神,明确人类对自然界的认识也有一个过程,每个人都肩负着继续探索的重任。(难点)

2.从数学的角度,学会用相关数据说明地球的大小。(重点)

【教学方法】问题导学。

【教具准备】地球仪、经纬网地球仪、地球卫星照片。

【教学过程】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

创设情境导入新课出示目标预习展示 (问)地球仪为什么做成球形?地球真正的形状是什么样的?对地球形状的探索过程对我们今天的学习、工作有什么启发? (出示目标) 展示预习成果,提出问题困惑 激发学生的学习兴趣

问题探究 (板书)探究一 地球的形状1、认识过程: 古代的“天圆地方”——“盖天说”——直觉(证据:背诵《敕勒歌》) 背诵:《敕勒歌》敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。 通过诗歌对地理现象的描述,使学生充分认识到生活处处皆学问,今后要多注意观察,学好每门功课。

“登高望远”——月食——臆想(证据:背诵《登鹳鹊楼》) 麦哲伦环球航行——实践证实 背诵:《登鹳鹊楼》作者:王之涣 年代:唐白日依山尽,黄河入海流。 欲穷千里目,更上一层楼。

一齐背诵:《题西林壁》说明人类只有离开地球,才能真正看到地球的形状。 加加林、卫星照片——实证 背诵:《题西林壁》作者:苏轼 年代:宋横看成岭侧成峰,远近高低各不同。 不识庐山真面目, 只缘身在此山中。

总结:人类对地球形状的认识经历了:“直觉——臆想——实践——实证”过程。是从错误逐渐走向正确,从唯心逐渐达到唯物认识过程。说明人类对客观世界的认识,离不开人类的实践活动,是随着科学技术的不断进步而不断深入和发展的。

观察与思考、总结 (问)我们从小学就了解地球的形状,那么最准确、最科学的回答是什么?(画板图)画圆、圆心、圆半径我们看,这是圆,有圆心、圆半径、圆周。(画板图)画出赤道、极半径、赤道半径表示球形请看,这是球形,有球心、球半径和最大周长。圆是平面的,球是立体的,地球是球形。(出示地球仪)这是地球的模型地球仪。它的球心、球半径和最大周长在哪里?(出示经纬网地球仪)地球的球心叫地心,球半径叫地球半径,在这个模型中我们可以看到地心和地球半径了。(板书)赤道、两极、极半径、赤道半径从地心到地球表面任何一点都叫作地球半径。其中,从地心到北极或南极的半径。叫极半径;从地心到赤道上任何一点的半径,叫赤道半径。请大家思考它们各有多少条?极半径与赤道半径的长度同地球形状有什么关系?如果二者相等,地球是什么形状?如果极半径大于赤道半径呢?(板书)2、地球的形状:两极稍扁、赤道略鼓的球体。请看课本上图书所注的具体数字。极半径和赤道半径哪个长一些?二者相差多少千米?(板书)探究二 地球的大小赤道半径6378千米,极半径6356千米,平均半径6371千米赤道周长4万千米表面积5.1亿平方千米因为6300多千米只差21千米,约为1/300,我们说地球是扁圆的、像桔子或像梨形都是不科学的。(出示卫星照片)请看,这是从36000千米高空拍摄的地球照片,你能看出它扁了多少吗?所以我们画出地球的图或做出的地球模型都是正球体。 (答)地球的形状是球形。观察板图观察板图(答)1、球心和球半径在球的里面,最大周长叫赤道,在地球仪的中部。2、[指地球仪上赤道](答)极半径有两条,赤道半径有无数条。(答)地球是正球体。(答)地球是两极之间长的球体。(答)极半径短一些,赤道半径长一些。赤道半径6378千米,极半径6356千米,两者相差21千米。(答)看不出来。 培养学生树立起科学的地球概念使学生明白,精确的数据,对说明问题很重要

巩固练习 现在请大家在笔记本上把表示地心、两极、赤道和极半径、赤道半径的图画出来。 画图 检验学习效果

【教学目标】

1.通过了解人类对地球的认识过程,感受前人勇于探索的精神,明确人类对自然界的认识也有一个过程,每个人都肩负着继续探索的重任。(难点)

2.从数学的角度,学会用相关数据说明地球的大小。(重点)

【教学方法】问题导学。

【教具准备】地球仪、经纬网地球仪、地球卫星照片。

【教学过程】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

创设情境导入新课出示目标预习展示 (问)地球仪为什么做成球形?地球真正的形状是什么样的?对地球形状的探索过程对我们今天的学习、工作有什么启发? (出示目标) 展示预习成果,提出问题困惑 激发学生的学习兴趣

问题探究 (板书)探究一 地球的形状1、认识过程: 古代的“天圆地方”——“盖天说”——直觉(证据:背诵《敕勒歌》) 背诵:《敕勒歌》敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。 通过诗歌对地理现象的描述,使学生充分认识到生活处处皆学问,今后要多注意观察,学好每门功课。

“登高望远”——月食——臆想(证据:背诵《登鹳鹊楼》) 麦哲伦环球航行——实践证实 背诵:《登鹳鹊楼》作者:王之涣 年代:唐白日依山尽,黄河入海流。 欲穷千里目,更上一层楼。

一齐背诵:《题西林壁》说明人类只有离开地球,才能真正看到地球的形状。 加加林、卫星照片——实证 背诵:《题西林壁》作者:苏轼 年代:宋横看成岭侧成峰,远近高低各不同。 不识庐山真面目, 只缘身在此山中。

总结:人类对地球形状的认识经历了:“直觉——臆想——实践——实证”过程。是从错误逐渐走向正确,从唯心逐渐达到唯物认识过程。说明人类对客观世界的认识,离不开人类的实践活动,是随着科学技术的不断进步而不断深入和发展的。

观察与思考、总结 (问)我们从小学就了解地球的形状,那么最准确、最科学的回答是什么?(画板图)画圆、圆心、圆半径我们看,这是圆,有圆心、圆半径、圆周。(画板图)画出赤道、极半径、赤道半径表示球形请看,这是球形,有球心、球半径和最大周长。圆是平面的,球是立体的,地球是球形。(出示地球仪)这是地球的模型地球仪。它的球心、球半径和最大周长在哪里?(出示经纬网地球仪)地球的球心叫地心,球半径叫地球半径,在这个模型中我们可以看到地心和地球半径了。(板书)赤道、两极、极半径、赤道半径从地心到地球表面任何一点都叫作地球半径。其中,从地心到北极或南极的半径。叫极半径;从地心到赤道上任何一点的半径,叫赤道半径。请大家思考它们各有多少条?极半径与赤道半径的长度同地球形状有什么关系?如果二者相等,地球是什么形状?如果极半径大于赤道半径呢?(板书)2、地球的形状:两极稍扁、赤道略鼓的球体。请看课本上图书所注的具体数字。极半径和赤道半径哪个长一些?二者相差多少千米?(板书)探究二 地球的大小赤道半径6378千米,极半径6356千米,平均半径6371千米赤道周长4万千米表面积5.1亿平方千米因为6300多千米只差21千米,约为1/300,我们说地球是扁圆的、像桔子或像梨形都是不科学的。(出示卫星照片)请看,这是从36000千米高空拍摄的地球照片,你能看出它扁了多少吗?所以我们画出地球的图或做出的地球模型都是正球体。 (答)地球的形状是球形。观察板图观察板图(答)1、球心和球半径在球的里面,最大周长叫赤道,在地球仪的中部。2、[指地球仪上赤道](答)极半径有两条,赤道半径有无数条。(答)地球是正球体。(答)地球是两极之间长的球体。(答)极半径短一些,赤道半径长一些。赤道半径6378千米,极半径6356千米,两者相差21千米。(答)看不出来。 培养学生树立起科学的地球概念使学生明白,精确的数据,对说明问题很重要

巩固练习 现在请大家在笔记本上把表示地心、两极、赤道和极半径、赤道半径的图画出来。 画图 检验学习效果