高中语文统编版选择性必修中册9《屈原列传》课件(共61张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修中册9《屈原列传》课件(共61张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-30 17:54:51 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

屈原列传

司马迁

知人论世

司马迁(约前145~约前90),字子长,西汉著名史学家、文学家、思想家。夏阳(现在陕西韩城)人。继父职,任太史令。因替投降匈奴的李陵辩护,入狱遭宫刑。出狱后任中书令(掌管皇帝机要文件),发愤著书,历尽艰辛,在公元前91年前后完成《史记》。

知人论世

走近作者

司马迁,字子长,夏阳(今陕西韩城)人,西汉历史学家。

司马迁10岁开始学习古文书传。20岁,从京师长安南下漫游,遍及江淮流域和中原一带,所到之处考察风俗,采集传说。后不久,仕为郎中,成为汉武帝的侍卫和扈从,多次随驾西巡,司马迁继承其父亲的职位任太史令,职掌天时星历,管理皇家图籍。后来司马迁开始撰写《史记》。

不久李陵兵败,司马迁为李陵辩护,触怒汉武帝,下狱受腐刑。后获赦出狱,为中书令,发奋著书,最后完成了《史记》的撰写和润饰。

司马迁为什么悲其“志”

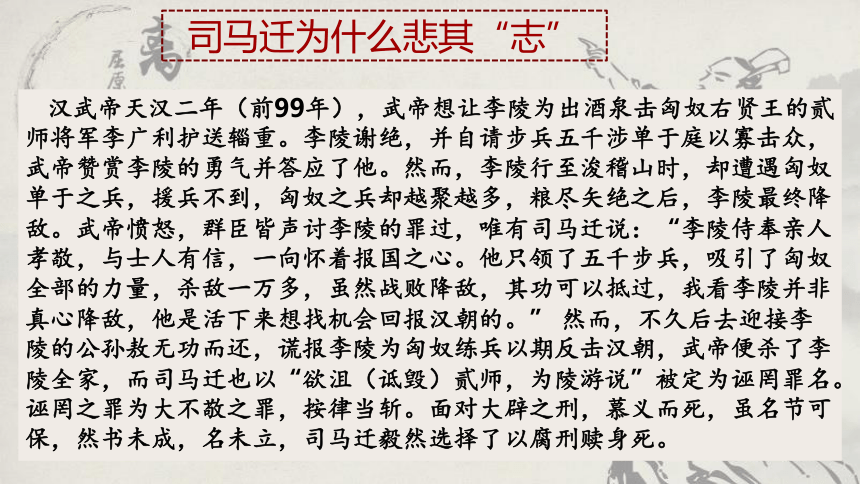

汉武帝天汉二年(前99年),武帝想让李陵为出酒泉击匈奴右贤王的贰师将军李广利护送辎重。李陵谢绝,并自请步兵五千涉单于庭以寡击众,武帝赞赏李陵的勇气并答应了他。然而,李陵行至浚稽山时,却遭遇匈奴单于之兵,援兵不到,匈奴之兵却越聚越多,粮尽矢绝之后,李陵最终降敌。武帝愤怒,群臣皆声讨李陵的罪过,唯有司马迁说:“李陵侍奉亲人孝敬,与士人有信,一向怀着报国之心。他只领了五千步兵,吸引了匈奴全部的力量,杀敌一万多,虽然战败降敌,其功可以抵过,我看李陵并非真心降敌,他是活下来想找机会回报汉朝的。” 然而,不久后去迎接李陵的公孙敖无功而还,谎报李陵为匈奴练兵以期反击汉朝,武帝便杀了李陵全家,而司马迁也以“欲沮(诋毁)贰师,为陵游说”被定为诬罔罪名。诬罔之罪为大不敬之罪,按律当斩。面对大辟之刑,慕义而死,虽名节可保,然书未成,名未立,司马迁毅然选择了以腐刑赎身死。

司马迁为什么悲其“志”

古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖西伯(文王)拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《三百篇》,大抵圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。……终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。 ——《报任安书》

“史公与屈子,实有同心” 。

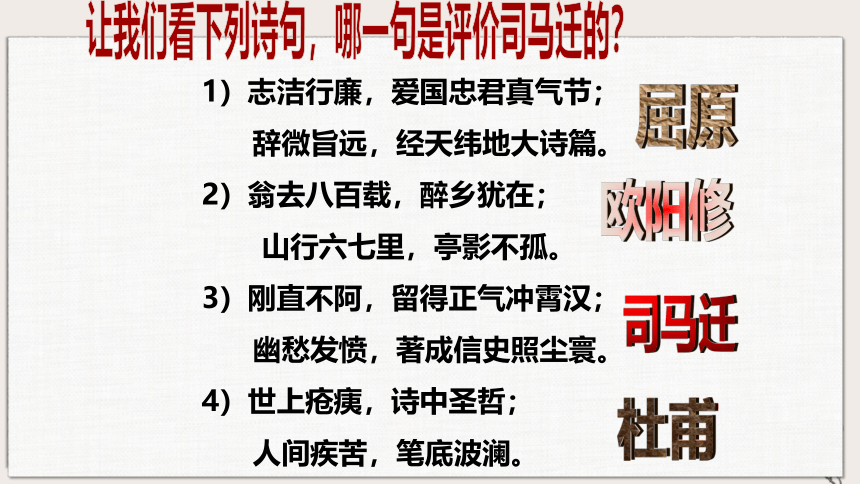

1)志洁行廉,爱国忠君真气节;

辞微旨远,经天纬地大诗篇。

2)翁去八百载,醉乡犹在;

山行六七里,亭影不孤。

3)刚直不阿,留得正气冲霄汉;

幽愁发愤,著成信史照尘寰。

4)世上疮痍,诗中圣哲;

人间疾苦,笔底波澜。

屈原

欧阳修

司马迁

杜甫

让我们看下列诗句,哪一句是评价司马迁的?

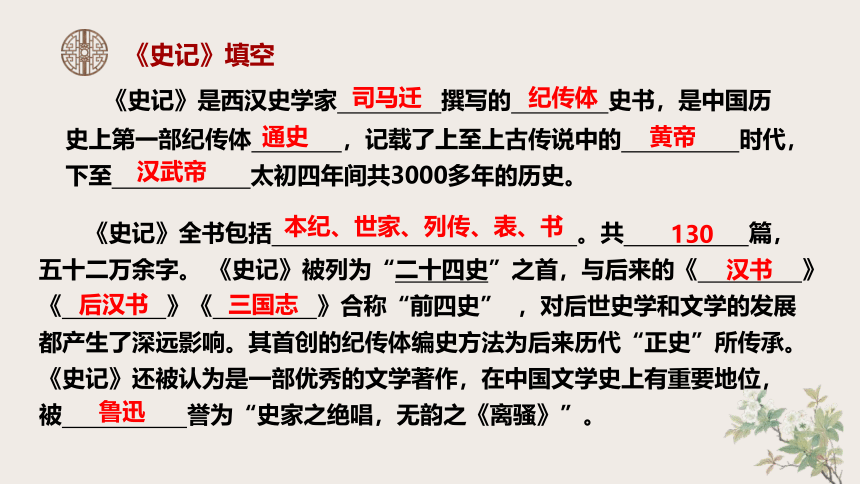

《史记》填空

《史记》是西汉史学家 撰写的 史书,是中国历

汉武帝

《史记》全书包括 。共 篇,五十二万余字。 《史记》被列为“二十四史”之首,与后来的《 》《 》《 》合称“前四史” ,对后世史学和文学的发展都产生了深远影响。其首创的纪传体编史方法为后来历代“正史”所传承。《史记》还被认为是一部优秀的文学著作,在中国文学史上有重要地位,被 誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

黄帝

通史

司马迁

纪传体

史上第一部纪传体 ,记载了上至上古传说中的 时代,下至 太初四年间共3000多年的历史。

鲁迅

三国志

后汉书

汉书

本纪、世家、列传、表、书

130

《史记》原名《太史公书》,东汉以后改为《史记》,是我国第一部纪传体通史,记载了从传说中的黄帝到汉武帝三千年间的历史。全书130篇,包括本纪12篇,世家30篇,列传70篇,书8篇,表10篇,共526500字。

文学常识

本纪:叙述历代帝王的历史。

世家:叙述贵族王侯的历史。

列传:历代诸侯之外名官名人的事迹。

表:大事年表

书:记载典章制度,如礼、乐、律、历、天文、封禅、水利、财用。

文学常识

刘向等人都认为此书“善序事理,辩而不华,质而不俚”。

鲁迅更评为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,有很高的文学价值。

文化常识回顾

史书体例:编年体:《春秋》《左传》

《资治通鉴》

国别体:《国语》《战国策》

《三国志》

纪传体

通史

断代史

本文是《史记·屈原贾生列传》中关于屈原的部分,选入教材时略作删节。屈原其人其事,先秦史籍均未载;贾谊《吊屈原赋》大概是目前所见第一篇与屈原有关的文章。至司马迁撰《史记》方为屈原专门作传,概述其生平事迹。

我们现在了解屈原的生平事迹,除了从其作品中管窥蠡测,基本是靠这篇传记。

大概是因为贾谊与屈原皆怀才不遇,命运相似,贾谊又作过凭吊屈原的文章,所以司马迁将二人合在一起作传。

《史记》这篇传记,是记载屈原生平事迹最早、最完整的文献。

文体知识

列 传

列传,是中国纪传体史书的体裁之一。司马迁撰《史记》时首创,为以后历代纪传体史书所沿用。司马迁《史记》索隐:“列传者,谓列叙人臣事迹,令可传于后世。”张守节《史记》正义:”其人行迎可序列,故云列传。”

列传一般用以记述帝皇以外的人物事迹(凡侯王而能世袭的,《史记》原列入“世家”,后代的纪传体史书则取消“世家”一类,统称为“列传”)。也有记载少数民族和其他国家历史的,前者如《明史》中的《四川土司列传》,后者如《明史》的《外国·日本列传》。

简而言之,“列传”是帝王诸侯外其他各方面代表人物的生平事迹和少数民族的传记。

初读感知

字音梳理

本文不同于一般传记,而是在叙事中融入了大量议论,论中有情,直抒胸臆。请大家再次速读课文,感受这一特点,并思考:

任

疏

绌

迁

沉

【思考1】叙事是这篇文章的骨架。请大家找到叙述屈原生平的语段,以时间为序,用五个字概括他的一生。

叙述屈原生平的段落有第一段、第二段,第四到七段、第九到十段。

阅读文本,了解屈原的人生遭际,理清文章思路。

阶段 屈原言行、生平 楚国大事 作者评价

任

疏

绌

迁

沉

任怀王左徒,图议国事,应对诸侯。

博闻强志,明于治乱,娴于辞令。

造为宪令,上官大夫心害其能而谗之,作《离骚》

信而见疑,忠而被谤其志洁,其行廉…虽与日月争光可也

顾反谏怀王杀张仪,劝阻怀王入秦。

受骗绝齐,两次伐秦大败,大困;误释张仪;诸侯共击,大破;秦昭王与楚婚怀王客死于秦。

嫉子兰,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反

长子顷襄王立。子兰为令尹,使上官大夫短屈原于顷襄王。

其存君兴国,……此不知人之祸也

屈原至于江滨,遇渔父,作《怀沙》,投汨罗以死。

其后楚日以削,数十年竟为秦所灭。

宋玉之徒皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏;

悲其志。

第一部分(1—3) 写屈原由见“任”而见“疏”,以致忧愁幽思而作《离骚》;

第二部分(4-9)写屈原由“黜”到“迁”和楚国由强到衰的过程;

第三部分(10-11)以回答渔父让屈原抒发矢志不渝的信念,写屈原自沉汨罗以及死后的影响;

第四部分(12)司马迁对屈原的赞词。

课文层次:

文本研读

第一部分(1—3)

写屈原由见“任”而见“疏”, 以致忧愁幽思而作《离骚》

文化常识

上古时代,姓和氏是有区别的:姓是人出生了就有的,用来“别婚姻”。

由于人口繁衍,一个氏族分为若干分支,称号就是氏,用来“明贵贱”。

本文中“楚之同姓”指的是同姓、不同氏。有关资料表明,楚王的祖先姓“芈”,氏是“熊”。屈原的祖先熊瑕封在“屈”,就以封邑“屈”为氏了,屈原担任的“三闾大夫”就是管理“屈、景、昭”这三个氏的官职。

除了以封邑为氏外,氏的来源还有官职(如司马、尹、史)、职业(如巫、卜、陶)、居住地(如西门、东郭、百里)、景物(如柳、云、杨)、动物(如马、牛、熊)、国号(如鲁、赵、秦)、祖先的谥号(如文、武、景)、祖先的爵位(如王、侯、公孙)、祖先的字(如孟孙、叔孙、季孙)、祖先的号(如轩辕氏、高阳氏)等。

上古时代的姓和氏

【思考1】第一段首先简介基本信息,并说此时怀王对屈原“甚任之”。怎样“甚任之”?为什么“甚任之”?

文本研读

1.王甚任之:“为左徒”,“入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯”。

注:左徒,楚官名。在王左右参与政事,起草诏令,是相当重要的职位。

2.“王甚任之”的原因:

①楚之同姓:屈原的祖先屈瑕是楚武王的儿子,受封于屈,因以屈为氏,是楚国王族中的一支。

②屈原具有杰出的才能:“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”。

【思考2】阅读第二段,思考屈原被疏远的原因是什么?

文本研读

上官大夫与之同列,争宠而心害其能。怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定。上官大夫见而欲夺之,屈平不与。因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知。每一令出,平伐其功,曰以为‘非我莫能为’也。”王怒而疏屈平。

小人的嫉妒、楚王的昏庸、屈原坚守正道不同流合污。

局部探究 研读段落 曲径通幽

梳理第三段行文脉络

屈平疾王听之不聪也,谗谄(chánchǎn)之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。“离骚”者,犹离忧也。夫天者,人之始也;父母者,人之本也。人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也,疾痛惨怛(dá),未尝不呼父母也。屈平正道直行,竭忠尽智以事其君,谗人间(jiàn)之,可谓穷矣!信而见疑,忠而被谤,能无怨乎 屈平之作《离骚》,盖自怨生也。

《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。若《离骚》者,可谓兼之矣。

上称帝喾(kù),下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡(mǐ)不毕见(xiàn)。

其文约,其辞微,其志洁,其行廉。其称文小而其指极大,举类迩(ěr)而见(xiàn)义远。其志洁,故其称物芳。其行廉,故死而不容。

自疏濯淖(nào)污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭(jiào)然泥(nì)而不滓(zǐ)者也。推此志也,虽与日月争光可也。

创作论:

创作原因

风格

内容

表达技巧

作者论

作品论

第三段小结:

(1)《离骚》创作的缘由

(2)对《离骚》的评价。

(3)对屈原的高度评价。

【思考3】第三段中,记叙了《离骚》的创作缘由、命名、思想内容和风格特点。作者为什么要用大量笔墨来写《离骚》?

文本研读

(1) 《离骚》是屈原的代表作品,诗中表达了屈原崇高的理想和忠贞不渝的爱国情怀,也体现出他的高洁品格和决不与奸佞之人同流合污的操守。屈原的伟大形象在《离骚》中体现得光彩照人,感天动地。

(2) 作者专用一个段落来写《离骚》,用屈原自己的作品来塑造屈原的形象,这种“现身说法”使屈原的形象更真实,更丰满感人。正像作者写的那样,“推此志也,虽与日月争光可也”。

“屈平之作《离骚》,盖自怨生也。”揭示了屈原作《离骚》的思想底蕴。

司马迁的论《离骚》文字,这是中国文学史上第一篇关于《离骚》的评论,后世纵有数百十家论《骚》之作,他们只是结合社会现实、个人的身世、政治的需要等进行的一番新探讨。至于对屈原其人的评议,对《离骚》其文的思想内容、艺术成就、美学价值的研究评价的深度,从未有出其右者。

第二部分(4-9)

写屈原由“黜”到“迁”和楚国由强到衰的过程

第二部分(4-9):

屈原由见“绌”到见“迁”。

第一层(4-7):屈原被“绌”后,楚怀王三次被骗,最终客死于秦(记叙)。

第二层(8):批评楚怀王“不知人之祸”(议论抒情)。

第三层(9):顷襄王昏庸,对屈原“怒而迁之”(记叙)。

第一层(4-7):屈原被“绌”后,楚怀王三次被骗,最终客死于秦(记叙)。

第一次受骗(第4段):

秦国巧设骗局,楚怀王自毁与齐的联盟,使楚国孤立无援,军败地失,最后陷入腹背受敌的艰难处境。

第二次受骗(第5段):

楚怀王听信郑袖之言,放走张仪,屈原坚决反对,怀王悔之已晚。

第三次受骗(第6、7段) :

楚怀王听信子兰之言而入秦,秦设伏兵绝其后援,扣留怀王以求割地,怀王最终客死于秦,为天下耻笑。

【思考4】屈原被黜以后写了楚怀王三次受骗其用意何在

文本研读

(1)揭露楚王的昏聩和用人不当造成国家的衰败

(2)用楚国外交上的一系列失败印证屈原外交上的远见卓识,说明屈原被排斥给楚国造成的巨大影响

(3)既呼应前面《离骚》创作“盖自怨生”,也为后面的议论抒情及对话作铺垫。

【思考5】作者写楚国的命运,用意是什么?

这段叙述中涉及到屈原的只有两处,一是劝怀王杀张仪,未果;二是劝止怀王赴秦王会,不听。

粗看起来,似乎有跑题之嫌,细究之下,却是很高明的写法。

①这些事发生在“屈平既绌”以后,怀王复释张仪、赴秦身死,都与未听屈原的劝谏有关,说明罢黜屈平是错误的;

②作者将屈原的命运置于社会历史的大背景中表现,通过叙述一系列重大历史事件,展现出人物的个人遭际与国家命运息息相关,表现出屈原这样的优秀人物在历史的滚滚洪流中的无力感,寄寓着浓重的悲剧意味;

③楚国的内外交困是怀王的昏聩贪婪及靳尚、郑袖、子兰等人的谄媚奸邪造成的,他们构成了屈原的对立面,从反面烘托了屈原的才能、智慧与爱国精神;

④张仪受秦王重用,凭借三寸不烂之舌,胜过百万雄兵,楚国有堪比张仪的屈原,楚王却不信任他,这凸显出屈原这样的忠臣贤者对国家的重要价值,也为下文的议论张本。

文本研读

【思考6】司马迁采用了把屈原的命运放在楚国兴亡的大背景之中表现,从而凸显屈原的个人价值的写法,还可以在后文哪里找到?

“自投汨罗以死”之后,在第11段写到:“其后楚日以削,数十年,竟为秦所灭。……”

将楚之灭亡与屈原生死相联系,写出了屈原无可比拟的崇高伟大和不可估量的巨大影响,凸显屈原对于楚国的价值。

文本研读

【思考7】 国家危难之际,屈原的态度和信念是什么?表现了什么精神?

态度:嫉之,眷顾楚国,系心怀王,

信念:不忘欲反,冀幸君之一悟、俗之一改,存君兴国

精神:忠贞不渝的爱国精神

这一部分作者议论的观点是什么?对表现屈原有什么作用?

这一部分作者指出楚国的危难在于“怀王之终不悟”,“此不知人之祸也”。

通过议论,突出了屈原对楚国(兴盛衰亡)举足轻重的作用。

这段议论,从全文的脉络来看,它是紧承怀王三次受秦骗,客死于秦的记叙,远接评介《离骚》中“信而见疑,忠而被谤”二语,并把议论推进一层,指明“圣君治国累世而不见”的原因,就在“其所谓忠者不忠,贤者不贤”。这个见解融合了作者个人的体验在内,寄托着作者个人特有的政治幽愤。

这段本身从两个角度来写。先从为臣(屈原)的角度写,方法是寓议于叙,突出屈原的“忠”与“贤”,阐明他与国家命运息息相关;后从为君(怀王)的角度写,方法是纯用议论,突出其结果是“兵挫地削,身客死于秦”,阐明君主“不知人之祸”。两相结合,在文笔上就显出往复回环的特点。

【思考8】 第10段写了屈原临死前和渔父的两次对话。如何理解这两次对话的内容?在文中有何作用?

①“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”

第一次对话形象地揭示了屈原的悲剧是时代的悲剧:清醒者必然遭到厄运。

这既是回答渔父的问题,也是对屈原不合理遭遇的解释,更是屈原对自我人格立场的持守。

②“人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白,而蒙世俗之温蠖乎?”

第二次对话形象地突出了屈原的高贵品质,表明誓不改变自己的政治主张和人生信念。

这两次对话实际上是一段精辟的人生哲理的议论:既评屈原之志,亦抒太史公之情。

【思考8】 屈原与渔父的这两次对话在全文中起什么作用?

(1)结构上:承上启下,紧承“顷襄王怒而迁之”,也为后面屈原的投汩罗江自尽埋下了伏笔。

(2)内容上:本段内容取材于《渔父》,几乎照搬。

太史公借转述以表达对屈原的赞美和礼敬,可以说是寓评于叙。司马迁把渔父和屈原的观点两相比照,是对屈原的“志洁行廉”的高贵人格和宁为玉碎、不为瓦全的抗争精神的赞扬和景仰,揭示出屈原抗争的社会意义,同时也表露出作者对黑暗势力的强烈愤慨和对屈原的同情惋惜之情。

【思考9】 文章第11段提到了宋玉、唐勒、景差之徒,有什么作用?

屈原既死,赋存国亡。“屈平词赋悬日月”(李白《江上吟》),他创造的楚辞诗体后继有人,宋玉、唐勒、景差之徒继承了他的文学主张,但后继者“终莫敢直谏”,无人继承他的政治主张。

第11段写出了屈原对后世的影响。这一段寓评于叙,将宋玉、唐勒、景差这些楚辞的后继者与屈原相对照,将楚之灭亡与屈原相联系,写出了屈原无可比拟的崇高伟大和对楚国不可估量的巨大影响。

第三段最后一句“推此志也,虽与日月争光可也”,而在本文文末,司马迁说,读屈原的《离骚》等作品,“悲其志”!

联系屈原生平,说说屈原的“志”是什么,司马迁为什么“悲其志”。

读其书想见其为人

疾王听之不聪……方正之不容

竭忠尽智以事其君

上称帝喾,下道齐桓,中述汤武,以刺世事

明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕现

虽放流,眷顾楚国,系心怀王,冀幸……其存……

一篇之中三致志焉

忠君爱国

高洁不屈

其志洁,故其称物芳

其行廉,故死而不容

自疏……蝉蜕……浮游……泥而不滓

举世混浊……众人皆醉……

宁赴常流而葬乎江鱼腹中

安能以皓皓之白而蒙世俗之温蠖

屈原的“志”

“悲”的是什么?

一悲屈原受谗被疏,怀才不遇;

二悲屈原心怀怨愤而作《离骚》;

三悲屈原的忠言未被釆纳,怀王客死于秦;

四悲屈原不为楚国所容,流放江南;

五悲屈原蒙世温蠖,以死殉国;

六悲屈原死后,“楚日以削”竟至亡国。

司马迁为什么悲其“志”

司马迁与屈原有相似的身世,他因李陵案而受宫刑,而他本是想着为国分忧,却被误解。因此,他写屈原,也是在写自己,是在为自己表明心态:一样的怀才,正直,忠君爱国,有志向,面临生死抉择。唯一不同的是屈原是以死明“志”,司马迁是以生践“志” 。所以司马迁是借写屈原的身世在抒发自己的感愤。

借他人酒杯,浇自己块垒

从传文来看,对于屈原至死不离楚国的行为,司马迁是同情和肯定的,但“评议”又说屈原如果“以彼其材,游诸侯”,“何国不容”,屈原又何必“而自令若是”。怎么看待司马迁这种矛盾的说法

司马迁的这一矛盾反映了写史和评史的不同出发点。

写史,他是从人物的客观实际出发的。屈原的志向、及他在楚国的地位和所处的历史背景决定了他不可能离开楚国,司马迁肯定这一点,是尊重客观事实。

而评史则是从作者所处时代的思想高度出发。司马迁从汉初“大一统”的观点看待战国历史,便觉得屈原事秦或事楚都无所谓,重要的是要让贤才发挥作用。

最后一段中,司马迁读了贾谊写的《吊屈原赋》后,“怪屈原以彼其材,游诸侯”,却“自令若是”;“读《服鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失。”

结合贾谊《吊屈原赋》(节选),试着理解司马迁的“怪”和“爽然自失”。

历九州而其君兮,何必怀此都也?凤凰翔于千仞兮,览德辉而下之;见细德之险徵[zhēng]兮,遥曾击而去之。彼寻常之污渎兮,岂能容夫吞舟之巨鱼?横江湖之鳣[zhān]鲸兮,固将制于蝼蚁。”

——贾谊《吊屈原赋》(节选)

司马迁的“怪”并非“责怪”,而是“讶异”。正如贾谊文中所说,“凤凰翔于千仞兮,览德辉而下之;见细德之险徵兮,遥曾击而去之”,圣人神德可贵,屈原应该远离这个浑浊黑暗的社会,隐居起来;并且“历九州而其君兮,何必怀此都也”,屈原无论到哪里都能辅佐君王,不必留恋楚国。

司马迁深深地懂得屈原。他知道,屈原是“楚之同姓”,以屈原之才虽能容于世,但以其身份必不为;“同生死,轻去就”,即渔父所说“圣人不凝滞于物,而能与世推移”的随波逐流,屈原已明己志,以其志向也必不为。所以,试图给屈原找另一条出路的司马迁不免茫然自失。

试简要分析一下屈原的主要性格特征。

爱国、正直是屈原性格的主要特征。

作者在表现屈原的爱国主义精神时:①把屈原的个人遭遇同整个楚国的命运紧密地结合起来,从而说明其遭遇与祖国的命运是休戚相关的;

②把屈原的“眷顾楚国”同“系心怀王”紧密地结合在一起,通过他的“存君兴国”的思想集中表现他的爱国主义精神。屈原的正直集中在他敢于同邪恶势力抗争而决不妥协的斗争精神上。“疾”“怨”“刺”“嫉”便是他刚正不阿的斗争精神的突出表现。

屈原的形象:才能卓越、光明磊落、矢志不渝、心忧祖国、坚持自己的政治主张和人生信念,是一个殉道者的形象。

概括内容

这篇文章通过写屈原的生平事迹,特别是政治上的不幸遭遇,表现了屈原的一生和楚国的兴衰存亡有着直接的关系,赞扬了他的爱国主义精神和正义的品德,处处流露出作者的郁郁不平之气和“悲其志”的叹惋。

艺术特色

本文在写法上与选入中学教材的其它《史记》中的几篇传记有什么不同之处

其一,在选材上,《廉颇蔺相如列传》等主要取人物的横断面,浓墨重彩地刻画人物,而《屈》传则取人物的纵剖面,粗笔勾勒人物一生。

其二,在写法上,《鸿门宴》等故事情节生动曲折,人物性格鲜明,富有戏剧性。《屈原列传》则不具备曲折、生动、完整的故事情节,没有惊心动魄的场面描写和细致的人物刻画之笔。如果说前者近乎小说笔法,那么,《屈》传则类于饱含激情的抒情记事散文了。

文本特色—— 传评结合

有人称它是“史太公之变调”,亦即史传中的“变体”,其原因可能有四:

其一、先秦史籍皆不传屈原生平事迹,有关屈原的史料太少(可能与秦始皇焚书有关),单靠叙事不容易写出屈原光辉的一生。

其二、屈原史料虽少,但其作品犹在,通过作品感其精神是最好的办法,而将阅读所得见诸笔端就离不开“评议”。

其三、司马迁写此传也意在抒写个人幽愤,所以“评”就显得尤其重要。

其四、“评议”更有利于表现屈原的性格。

传评结合的文本特色

《史记》与《离骚》的关联

史家之绝唱,无韵之《离骚》。

司马迁崇拜屈原,作《屈原列传》。他写《史记》不只在指导思想上师法孔子的《春秋》,在思想感情上、美学创作意义上,也是师法屈原的《离骚》的。在《屈原列传》中,司马迁紧扣屈原的升降荣辱和楚国的安危兴亡来抒发情怀,叙事要而不烦,抒情真切感人。

屈原的《离骚》不仅是屈原思想的光辉结晶,而且是我国文学宝库中的珍奇瑰玉。《史记》也和《离骚》一样,不仅寓有丰富的思想内容,而且抑扬顿挫,跌宕有致,富有强烈的艺术感染力,是名副其实的“无韵之《离骚》”。

素材运用

素材运用

(一)《屈原列传》可证观点、角度:

1、爱国

2、生与死

3、志洁行廉

4、诗穷而后工(指诗人在受到困厄艰险环境的磨砺,幽愤郁积于心时,方能写出精美的诗歌作品。)

5、中国文人的命运

6、外在环境与内在追求等等

(二)运用实例:

(1)个人与社会

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”屈子从长长的历史甬道中走出,带着一身正气凛然,带着满腹诗书才华,然而个性的棱角在世故的社会中又何以保全?于是,为了皓皓之白,为了独醒于世,屈子选择了“悲壮”之路。在滔滔的汨罗江水中,他将自己洗刷地如此透彻清澄。

(2) 真性情

情感,这一人类与生俱来的元素,在一代代仁人贤士的一生中抒写得淋漓尽致。他们将真情吐露,活得潇潇洒洒,坦坦荡荡,屈原便是这样一位真性情的人。他高唱“长太息以掩涕今,哀民生之多艰”。他高呼“亦余心之所善今,虽九死其犹末悔”,他将一个臣子的心掏出来呈现在众人面前,不矫饰,不造作,终于,他的性情铸就了他的英名,他从此不朽。

(3) 执著

披发行吟河畔的是屈子。楚国的落日染红眼前的汨罗江,子兰谗言,郑袖内惑,人民如涸辙之鲋,喘息挣扎。屈子的坚持有用吗?恐怕他自己也不得不摇头叹息。楚国灭亡之时,也是他命尽之刻。他把政治家的身份远置于诗人之上。“人谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?”生不为诗人,死的方式却是诗人的。执著如屈子,你怎听不进“圣人不凝滞于物”呢?

披发行吟、形容枯槁的三闾大夫一声悲叹“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒”后便投身汩罗。那“鸾鸟凤凰,日以运兮”的无奈,“燕雀乌鹊,巢堂坛兮”的愤懑,令他只有选择以死亡来树立良知的威严与人性的雍容气度。 ——《无愧于天,无愧于心》

在众人皆醉的麻木空气中,你选择了清醒;在众人皆浊的恶浊世道上,你选择了清白;褪去了华服,你选择了荷叶制成的衣裳;逐出了京城,你选择了汩罗河的波涛。于是你用生命代价作出了自己心灵的选择,而且从未有过悔意。你披散的长发和放声的狂吟,就已经全无遮掩地宣泄出你的任性和倔强。你不管别人诧异的眼光,你只一心一意地构筑那个神秘的美丽幻境。其实你很天真,惟其如此,你做出的选择,才是最接近生命本质的。——《面对选择》

成语积累

怀瑾握瑜: 瑾、瑜,美玉也。”比喻人具有纯洁优美的品德。

博闻强志: 见识广博,记忆力强。又作“博闻强记”“博闻强识”。

弹冠振衣: 整洁衣冠。

与世推移: 随着世道的变化而变化以合时宜。

兵挫地削:挫:失败,削:削减,分割。军队战败,土地被分割。

被动句式的几种类型

故内惑于郑袖,外欺于张仪

夫圣人者,不凝滞于物

数十年,竟为秦所灭

身客死于秦,为天下笑

皆好辞而以赋见称

何故怀瑾握瑜,而自令见放为 ”

众人皆醉而我独醒,是以见放

兵挫地削,亡其六郡

信而见疑,忠而被谤

方正之不容也

屈原列传

司马迁

知人论世

司马迁(约前145~约前90),字子长,西汉著名史学家、文学家、思想家。夏阳(现在陕西韩城)人。继父职,任太史令。因替投降匈奴的李陵辩护,入狱遭宫刑。出狱后任中书令(掌管皇帝机要文件),发愤著书,历尽艰辛,在公元前91年前后完成《史记》。

知人论世

走近作者

司马迁,字子长,夏阳(今陕西韩城)人,西汉历史学家。

司马迁10岁开始学习古文书传。20岁,从京师长安南下漫游,遍及江淮流域和中原一带,所到之处考察风俗,采集传说。后不久,仕为郎中,成为汉武帝的侍卫和扈从,多次随驾西巡,司马迁继承其父亲的职位任太史令,职掌天时星历,管理皇家图籍。后来司马迁开始撰写《史记》。

不久李陵兵败,司马迁为李陵辩护,触怒汉武帝,下狱受腐刑。后获赦出狱,为中书令,发奋著书,最后完成了《史记》的撰写和润饰。

司马迁为什么悲其“志”

汉武帝天汉二年(前99年),武帝想让李陵为出酒泉击匈奴右贤王的贰师将军李广利护送辎重。李陵谢绝,并自请步兵五千涉单于庭以寡击众,武帝赞赏李陵的勇气并答应了他。然而,李陵行至浚稽山时,却遭遇匈奴单于之兵,援兵不到,匈奴之兵却越聚越多,粮尽矢绝之后,李陵最终降敌。武帝愤怒,群臣皆声讨李陵的罪过,唯有司马迁说:“李陵侍奉亲人孝敬,与士人有信,一向怀着报国之心。他只领了五千步兵,吸引了匈奴全部的力量,杀敌一万多,虽然战败降敌,其功可以抵过,我看李陵并非真心降敌,他是活下来想找机会回报汉朝的。” 然而,不久后去迎接李陵的公孙敖无功而还,谎报李陵为匈奴练兵以期反击汉朝,武帝便杀了李陵全家,而司马迁也以“欲沮(诋毁)贰师,为陵游说”被定为诬罔罪名。诬罔之罪为大不敬之罪,按律当斩。面对大辟之刑,慕义而死,虽名节可保,然书未成,名未立,司马迁毅然选择了以腐刑赎身死。

司马迁为什么悲其“志”

古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖西伯(文王)拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《三百篇》,大抵圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。……终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。 ——《报任安书》

“史公与屈子,实有同心” 。

1)志洁行廉,爱国忠君真气节;

辞微旨远,经天纬地大诗篇。

2)翁去八百载,醉乡犹在;

山行六七里,亭影不孤。

3)刚直不阿,留得正气冲霄汉;

幽愁发愤,著成信史照尘寰。

4)世上疮痍,诗中圣哲;

人间疾苦,笔底波澜。

屈原

欧阳修

司马迁

杜甫

让我们看下列诗句,哪一句是评价司马迁的?

《史记》填空

《史记》是西汉史学家 撰写的 史书,是中国历

汉武帝

《史记》全书包括 。共 篇,五十二万余字。 《史记》被列为“二十四史”之首,与后来的《 》《 》《 》合称“前四史” ,对后世史学和文学的发展都产生了深远影响。其首创的纪传体编史方法为后来历代“正史”所传承。《史记》还被认为是一部优秀的文学著作,在中国文学史上有重要地位,被 誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

黄帝

通史

司马迁

纪传体

史上第一部纪传体 ,记载了上至上古传说中的 时代,下至 太初四年间共3000多年的历史。

鲁迅

三国志

后汉书

汉书

本纪、世家、列传、表、书

130

《史记》原名《太史公书》,东汉以后改为《史记》,是我国第一部纪传体通史,记载了从传说中的黄帝到汉武帝三千年间的历史。全书130篇,包括本纪12篇,世家30篇,列传70篇,书8篇,表10篇,共526500字。

文学常识

本纪:叙述历代帝王的历史。

世家:叙述贵族王侯的历史。

列传:历代诸侯之外名官名人的事迹。

表:大事年表

书:记载典章制度,如礼、乐、律、历、天文、封禅、水利、财用。

文学常识

刘向等人都认为此书“善序事理,辩而不华,质而不俚”。

鲁迅更评为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,有很高的文学价值。

文化常识回顾

史书体例:编年体:《春秋》《左传》

《资治通鉴》

国别体:《国语》《战国策》

《三国志》

纪传体

通史

断代史

本文是《史记·屈原贾生列传》中关于屈原的部分,选入教材时略作删节。屈原其人其事,先秦史籍均未载;贾谊《吊屈原赋》大概是目前所见第一篇与屈原有关的文章。至司马迁撰《史记》方为屈原专门作传,概述其生平事迹。

我们现在了解屈原的生平事迹,除了从其作品中管窥蠡测,基本是靠这篇传记。

大概是因为贾谊与屈原皆怀才不遇,命运相似,贾谊又作过凭吊屈原的文章,所以司马迁将二人合在一起作传。

《史记》这篇传记,是记载屈原生平事迹最早、最完整的文献。

文体知识

列 传

列传,是中国纪传体史书的体裁之一。司马迁撰《史记》时首创,为以后历代纪传体史书所沿用。司马迁《史记》索隐:“列传者,谓列叙人臣事迹,令可传于后世。”张守节《史记》正义:”其人行迎可序列,故云列传。”

列传一般用以记述帝皇以外的人物事迹(凡侯王而能世袭的,《史记》原列入“世家”,后代的纪传体史书则取消“世家”一类,统称为“列传”)。也有记载少数民族和其他国家历史的,前者如《明史》中的《四川土司列传》,后者如《明史》的《外国·日本列传》。

简而言之,“列传”是帝王诸侯外其他各方面代表人物的生平事迹和少数民族的传记。

初读感知

字音梳理

本文不同于一般传记,而是在叙事中融入了大量议论,论中有情,直抒胸臆。请大家再次速读课文,感受这一特点,并思考:

任

疏

绌

迁

沉

【思考1】叙事是这篇文章的骨架。请大家找到叙述屈原生平的语段,以时间为序,用五个字概括他的一生。

叙述屈原生平的段落有第一段、第二段,第四到七段、第九到十段。

阅读文本,了解屈原的人生遭际,理清文章思路。

阶段 屈原言行、生平 楚国大事 作者评价

任

疏

绌

迁

沉

任怀王左徒,图议国事,应对诸侯。

博闻强志,明于治乱,娴于辞令。

造为宪令,上官大夫心害其能而谗之,作《离骚》

信而见疑,忠而被谤其志洁,其行廉…虽与日月争光可也

顾反谏怀王杀张仪,劝阻怀王入秦。

受骗绝齐,两次伐秦大败,大困;误释张仪;诸侯共击,大破;秦昭王与楚婚怀王客死于秦。

嫉子兰,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反

长子顷襄王立。子兰为令尹,使上官大夫短屈原于顷襄王。

其存君兴国,……此不知人之祸也

屈原至于江滨,遇渔父,作《怀沙》,投汨罗以死。

其后楚日以削,数十年竟为秦所灭。

宋玉之徒皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏;

悲其志。

第一部分(1—3) 写屈原由见“任”而见“疏”,以致忧愁幽思而作《离骚》;

第二部分(4-9)写屈原由“黜”到“迁”和楚国由强到衰的过程;

第三部分(10-11)以回答渔父让屈原抒发矢志不渝的信念,写屈原自沉汨罗以及死后的影响;

第四部分(12)司马迁对屈原的赞词。

课文层次:

文本研读

第一部分(1—3)

写屈原由见“任”而见“疏”, 以致忧愁幽思而作《离骚》

文化常识

上古时代,姓和氏是有区别的:姓是人出生了就有的,用来“别婚姻”。

由于人口繁衍,一个氏族分为若干分支,称号就是氏,用来“明贵贱”。

本文中“楚之同姓”指的是同姓、不同氏。有关资料表明,楚王的祖先姓“芈”,氏是“熊”。屈原的祖先熊瑕封在“屈”,就以封邑“屈”为氏了,屈原担任的“三闾大夫”就是管理“屈、景、昭”这三个氏的官职。

除了以封邑为氏外,氏的来源还有官职(如司马、尹、史)、职业(如巫、卜、陶)、居住地(如西门、东郭、百里)、景物(如柳、云、杨)、动物(如马、牛、熊)、国号(如鲁、赵、秦)、祖先的谥号(如文、武、景)、祖先的爵位(如王、侯、公孙)、祖先的字(如孟孙、叔孙、季孙)、祖先的号(如轩辕氏、高阳氏)等。

上古时代的姓和氏

【思考1】第一段首先简介基本信息,并说此时怀王对屈原“甚任之”。怎样“甚任之”?为什么“甚任之”?

文本研读

1.王甚任之:“为左徒”,“入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯”。

注:左徒,楚官名。在王左右参与政事,起草诏令,是相当重要的职位。

2.“王甚任之”的原因:

①楚之同姓:屈原的祖先屈瑕是楚武王的儿子,受封于屈,因以屈为氏,是楚国王族中的一支。

②屈原具有杰出的才能:“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”。

【思考2】阅读第二段,思考屈原被疏远的原因是什么?

文本研读

上官大夫与之同列,争宠而心害其能。怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定。上官大夫见而欲夺之,屈平不与。因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知。每一令出,平伐其功,曰以为‘非我莫能为’也。”王怒而疏屈平。

小人的嫉妒、楚王的昏庸、屈原坚守正道不同流合污。

局部探究 研读段落 曲径通幽

梳理第三段行文脉络

屈平疾王听之不聪也,谗谄(chánchǎn)之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。“离骚”者,犹离忧也。夫天者,人之始也;父母者,人之本也。人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也,疾痛惨怛(dá),未尝不呼父母也。屈平正道直行,竭忠尽智以事其君,谗人间(jiàn)之,可谓穷矣!信而见疑,忠而被谤,能无怨乎 屈平之作《离骚》,盖自怨生也。

《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。若《离骚》者,可谓兼之矣。

上称帝喾(kù),下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡(mǐ)不毕见(xiàn)。

其文约,其辞微,其志洁,其行廉。其称文小而其指极大,举类迩(ěr)而见(xiàn)义远。其志洁,故其称物芳。其行廉,故死而不容。

自疏濯淖(nào)污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭(jiào)然泥(nì)而不滓(zǐ)者也。推此志也,虽与日月争光可也。

创作论:

创作原因

风格

内容

表达技巧

作者论

作品论

第三段小结:

(1)《离骚》创作的缘由

(2)对《离骚》的评价。

(3)对屈原的高度评价。

【思考3】第三段中,记叙了《离骚》的创作缘由、命名、思想内容和风格特点。作者为什么要用大量笔墨来写《离骚》?

文本研读

(1) 《离骚》是屈原的代表作品,诗中表达了屈原崇高的理想和忠贞不渝的爱国情怀,也体现出他的高洁品格和决不与奸佞之人同流合污的操守。屈原的伟大形象在《离骚》中体现得光彩照人,感天动地。

(2) 作者专用一个段落来写《离骚》,用屈原自己的作品来塑造屈原的形象,这种“现身说法”使屈原的形象更真实,更丰满感人。正像作者写的那样,“推此志也,虽与日月争光可也”。

“屈平之作《离骚》,盖自怨生也。”揭示了屈原作《离骚》的思想底蕴。

司马迁的论《离骚》文字,这是中国文学史上第一篇关于《离骚》的评论,后世纵有数百十家论《骚》之作,他们只是结合社会现实、个人的身世、政治的需要等进行的一番新探讨。至于对屈原其人的评议,对《离骚》其文的思想内容、艺术成就、美学价值的研究评价的深度,从未有出其右者。

第二部分(4-9)

写屈原由“黜”到“迁”和楚国由强到衰的过程

第二部分(4-9):

屈原由见“绌”到见“迁”。

第一层(4-7):屈原被“绌”后,楚怀王三次被骗,最终客死于秦(记叙)。

第二层(8):批评楚怀王“不知人之祸”(议论抒情)。

第三层(9):顷襄王昏庸,对屈原“怒而迁之”(记叙)。

第一层(4-7):屈原被“绌”后,楚怀王三次被骗,最终客死于秦(记叙)。

第一次受骗(第4段):

秦国巧设骗局,楚怀王自毁与齐的联盟,使楚国孤立无援,军败地失,最后陷入腹背受敌的艰难处境。

第二次受骗(第5段):

楚怀王听信郑袖之言,放走张仪,屈原坚决反对,怀王悔之已晚。

第三次受骗(第6、7段) :

楚怀王听信子兰之言而入秦,秦设伏兵绝其后援,扣留怀王以求割地,怀王最终客死于秦,为天下耻笑。

【思考4】屈原被黜以后写了楚怀王三次受骗其用意何在

文本研读

(1)揭露楚王的昏聩和用人不当造成国家的衰败

(2)用楚国外交上的一系列失败印证屈原外交上的远见卓识,说明屈原被排斥给楚国造成的巨大影响

(3)既呼应前面《离骚》创作“盖自怨生”,也为后面的议论抒情及对话作铺垫。

【思考5】作者写楚国的命运,用意是什么?

这段叙述中涉及到屈原的只有两处,一是劝怀王杀张仪,未果;二是劝止怀王赴秦王会,不听。

粗看起来,似乎有跑题之嫌,细究之下,却是很高明的写法。

①这些事发生在“屈平既绌”以后,怀王复释张仪、赴秦身死,都与未听屈原的劝谏有关,说明罢黜屈平是错误的;

②作者将屈原的命运置于社会历史的大背景中表现,通过叙述一系列重大历史事件,展现出人物的个人遭际与国家命运息息相关,表现出屈原这样的优秀人物在历史的滚滚洪流中的无力感,寄寓着浓重的悲剧意味;

③楚国的内外交困是怀王的昏聩贪婪及靳尚、郑袖、子兰等人的谄媚奸邪造成的,他们构成了屈原的对立面,从反面烘托了屈原的才能、智慧与爱国精神;

④张仪受秦王重用,凭借三寸不烂之舌,胜过百万雄兵,楚国有堪比张仪的屈原,楚王却不信任他,这凸显出屈原这样的忠臣贤者对国家的重要价值,也为下文的议论张本。

文本研读

【思考6】司马迁采用了把屈原的命运放在楚国兴亡的大背景之中表现,从而凸显屈原的个人价值的写法,还可以在后文哪里找到?

“自投汨罗以死”之后,在第11段写到:“其后楚日以削,数十年,竟为秦所灭。……”

将楚之灭亡与屈原生死相联系,写出了屈原无可比拟的崇高伟大和不可估量的巨大影响,凸显屈原对于楚国的价值。

文本研读

【思考7】 国家危难之际,屈原的态度和信念是什么?表现了什么精神?

态度:嫉之,眷顾楚国,系心怀王,

信念:不忘欲反,冀幸君之一悟、俗之一改,存君兴国

精神:忠贞不渝的爱国精神

这一部分作者议论的观点是什么?对表现屈原有什么作用?

这一部分作者指出楚国的危难在于“怀王之终不悟”,“此不知人之祸也”。

通过议论,突出了屈原对楚国(兴盛衰亡)举足轻重的作用。

这段议论,从全文的脉络来看,它是紧承怀王三次受秦骗,客死于秦的记叙,远接评介《离骚》中“信而见疑,忠而被谤”二语,并把议论推进一层,指明“圣君治国累世而不见”的原因,就在“其所谓忠者不忠,贤者不贤”。这个见解融合了作者个人的体验在内,寄托着作者个人特有的政治幽愤。

这段本身从两个角度来写。先从为臣(屈原)的角度写,方法是寓议于叙,突出屈原的“忠”与“贤”,阐明他与国家命运息息相关;后从为君(怀王)的角度写,方法是纯用议论,突出其结果是“兵挫地削,身客死于秦”,阐明君主“不知人之祸”。两相结合,在文笔上就显出往复回环的特点。

【思考8】 第10段写了屈原临死前和渔父的两次对话。如何理解这两次对话的内容?在文中有何作用?

①“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”

第一次对话形象地揭示了屈原的悲剧是时代的悲剧:清醒者必然遭到厄运。

这既是回答渔父的问题,也是对屈原不合理遭遇的解释,更是屈原对自我人格立场的持守。

②“人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白,而蒙世俗之温蠖乎?”

第二次对话形象地突出了屈原的高贵品质,表明誓不改变自己的政治主张和人生信念。

这两次对话实际上是一段精辟的人生哲理的议论:既评屈原之志,亦抒太史公之情。

【思考8】 屈原与渔父的这两次对话在全文中起什么作用?

(1)结构上:承上启下,紧承“顷襄王怒而迁之”,也为后面屈原的投汩罗江自尽埋下了伏笔。

(2)内容上:本段内容取材于《渔父》,几乎照搬。

太史公借转述以表达对屈原的赞美和礼敬,可以说是寓评于叙。司马迁把渔父和屈原的观点两相比照,是对屈原的“志洁行廉”的高贵人格和宁为玉碎、不为瓦全的抗争精神的赞扬和景仰,揭示出屈原抗争的社会意义,同时也表露出作者对黑暗势力的强烈愤慨和对屈原的同情惋惜之情。

【思考9】 文章第11段提到了宋玉、唐勒、景差之徒,有什么作用?

屈原既死,赋存国亡。“屈平词赋悬日月”(李白《江上吟》),他创造的楚辞诗体后继有人,宋玉、唐勒、景差之徒继承了他的文学主张,但后继者“终莫敢直谏”,无人继承他的政治主张。

第11段写出了屈原对后世的影响。这一段寓评于叙,将宋玉、唐勒、景差这些楚辞的后继者与屈原相对照,将楚之灭亡与屈原相联系,写出了屈原无可比拟的崇高伟大和对楚国不可估量的巨大影响。

第三段最后一句“推此志也,虽与日月争光可也”,而在本文文末,司马迁说,读屈原的《离骚》等作品,“悲其志”!

联系屈原生平,说说屈原的“志”是什么,司马迁为什么“悲其志”。

读其书想见其为人

疾王听之不聪……方正之不容

竭忠尽智以事其君

上称帝喾,下道齐桓,中述汤武,以刺世事

明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕现

虽放流,眷顾楚国,系心怀王,冀幸……其存……

一篇之中三致志焉

忠君爱国

高洁不屈

其志洁,故其称物芳

其行廉,故死而不容

自疏……蝉蜕……浮游……泥而不滓

举世混浊……众人皆醉……

宁赴常流而葬乎江鱼腹中

安能以皓皓之白而蒙世俗之温蠖

屈原的“志”

“悲”的是什么?

一悲屈原受谗被疏,怀才不遇;

二悲屈原心怀怨愤而作《离骚》;

三悲屈原的忠言未被釆纳,怀王客死于秦;

四悲屈原不为楚国所容,流放江南;

五悲屈原蒙世温蠖,以死殉国;

六悲屈原死后,“楚日以削”竟至亡国。

司马迁为什么悲其“志”

司马迁与屈原有相似的身世,他因李陵案而受宫刑,而他本是想着为国分忧,却被误解。因此,他写屈原,也是在写自己,是在为自己表明心态:一样的怀才,正直,忠君爱国,有志向,面临生死抉择。唯一不同的是屈原是以死明“志”,司马迁是以生践“志” 。所以司马迁是借写屈原的身世在抒发自己的感愤。

借他人酒杯,浇自己块垒

从传文来看,对于屈原至死不离楚国的行为,司马迁是同情和肯定的,但“评议”又说屈原如果“以彼其材,游诸侯”,“何国不容”,屈原又何必“而自令若是”。怎么看待司马迁这种矛盾的说法

司马迁的这一矛盾反映了写史和评史的不同出发点。

写史,他是从人物的客观实际出发的。屈原的志向、及他在楚国的地位和所处的历史背景决定了他不可能离开楚国,司马迁肯定这一点,是尊重客观事实。

而评史则是从作者所处时代的思想高度出发。司马迁从汉初“大一统”的观点看待战国历史,便觉得屈原事秦或事楚都无所谓,重要的是要让贤才发挥作用。

最后一段中,司马迁读了贾谊写的《吊屈原赋》后,“怪屈原以彼其材,游诸侯”,却“自令若是”;“读《服鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失。”

结合贾谊《吊屈原赋》(节选),试着理解司马迁的“怪”和“爽然自失”。

历九州而其君兮,何必怀此都也?凤凰翔于千仞兮,览德辉而下之;见细德之险徵[zhēng]兮,遥曾击而去之。彼寻常之污渎兮,岂能容夫吞舟之巨鱼?横江湖之鳣[zhān]鲸兮,固将制于蝼蚁。”

——贾谊《吊屈原赋》(节选)

司马迁的“怪”并非“责怪”,而是“讶异”。正如贾谊文中所说,“凤凰翔于千仞兮,览德辉而下之;见细德之险徵兮,遥曾击而去之”,圣人神德可贵,屈原应该远离这个浑浊黑暗的社会,隐居起来;并且“历九州而其君兮,何必怀此都也”,屈原无论到哪里都能辅佐君王,不必留恋楚国。

司马迁深深地懂得屈原。他知道,屈原是“楚之同姓”,以屈原之才虽能容于世,但以其身份必不为;“同生死,轻去就”,即渔父所说“圣人不凝滞于物,而能与世推移”的随波逐流,屈原已明己志,以其志向也必不为。所以,试图给屈原找另一条出路的司马迁不免茫然自失。

试简要分析一下屈原的主要性格特征。

爱国、正直是屈原性格的主要特征。

作者在表现屈原的爱国主义精神时:①把屈原的个人遭遇同整个楚国的命运紧密地结合起来,从而说明其遭遇与祖国的命运是休戚相关的;

②把屈原的“眷顾楚国”同“系心怀王”紧密地结合在一起,通过他的“存君兴国”的思想集中表现他的爱国主义精神。屈原的正直集中在他敢于同邪恶势力抗争而决不妥协的斗争精神上。“疾”“怨”“刺”“嫉”便是他刚正不阿的斗争精神的突出表现。

屈原的形象:才能卓越、光明磊落、矢志不渝、心忧祖国、坚持自己的政治主张和人生信念,是一个殉道者的形象。

概括内容

这篇文章通过写屈原的生平事迹,特别是政治上的不幸遭遇,表现了屈原的一生和楚国的兴衰存亡有着直接的关系,赞扬了他的爱国主义精神和正义的品德,处处流露出作者的郁郁不平之气和“悲其志”的叹惋。

艺术特色

本文在写法上与选入中学教材的其它《史记》中的几篇传记有什么不同之处

其一,在选材上,《廉颇蔺相如列传》等主要取人物的横断面,浓墨重彩地刻画人物,而《屈》传则取人物的纵剖面,粗笔勾勒人物一生。

其二,在写法上,《鸿门宴》等故事情节生动曲折,人物性格鲜明,富有戏剧性。《屈原列传》则不具备曲折、生动、完整的故事情节,没有惊心动魄的场面描写和细致的人物刻画之笔。如果说前者近乎小说笔法,那么,《屈》传则类于饱含激情的抒情记事散文了。

文本特色—— 传评结合

有人称它是“史太公之变调”,亦即史传中的“变体”,其原因可能有四:

其一、先秦史籍皆不传屈原生平事迹,有关屈原的史料太少(可能与秦始皇焚书有关),单靠叙事不容易写出屈原光辉的一生。

其二、屈原史料虽少,但其作品犹在,通过作品感其精神是最好的办法,而将阅读所得见诸笔端就离不开“评议”。

其三、司马迁写此传也意在抒写个人幽愤,所以“评”就显得尤其重要。

其四、“评议”更有利于表现屈原的性格。

传评结合的文本特色

《史记》与《离骚》的关联

史家之绝唱,无韵之《离骚》。

司马迁崇拜屈原,作《屈原列传》。他写《史记》不只在指导思想上师法孔子的《春秋》,在思想感情上、美学创作意义上,也是师法屈原的《离骚》的。在《屈原列传》中,司马迁紧扣屈原的升降荣辱和楚国的安危兴亡来抒发情怀,叙事要而不烦,抒情真切感人。

屈原的《离骚》不仅是屈原思想的光辉结晶,而且是我国文学宝库中的珍奇瑰玉。《史记》也和《离骚》一样,不仅寓有丰富的思想内容,而且抑扬顿挫,跌宕有致,富有强烈的艺术感染力,是名副其实的“无韵之《离骚》”。

素材运用

素材运用

(一)《屈原列传》可证观点、角度:

1、爱国

2、生与死

3、志洁行廉

4、诗穷而后工(指诗人在受到困厄艰险环境的磨砺,幽愤郁积于心时,方能写出精美的诗歌作品。)

5、中国文人的命运

6、外在环境与内在追求等等

(二)运用实例:

(1)个人与社会

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”屈子从长长的历史甬道中走出,带着一身正气凛然,带着满腹诗书才华,然而个性的棱角在世故的社会中又何以保全?于是,为了皓皓之白,为了独醒于世,屈子选择了“悲壮”之路。在滔滔的汨罗江水中,他将自己洗刷地如此透彻清澄。

(2) 真性情

情感,这一人类与生俱来的元素,在一代代仁人贤士的一生中抒写得淋漓尽致。他们将真情吐露,活得潇潇洒洒,坦坦荡荡,屈原便是这样一位真性情的人。他高唱“长太息以掩涕今,哀民生之多艰”。他高呼“亦余心之所善今,虽九死其犹末悔”,他将一个臣子的心掏出来呈现在众人面前,不矫饰,不造作,终于,他的性情铸就了他的英名,他从此不朽。

(3) 执著

披发行吟河畔的是屈子。楚国的落日染红眼前的汨罗江,子兰谗言,郑袖内惑,人民如涸辙之鲋,喘息挣扎。屈子的坚持有用吗?恐怕他自己也不得不摇头叹息。楚国灭亡之时,也是他命尽之刻。他把政治家的身份远置于诗人之上。“人谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?”生不为诗人,死的方式却是诗人的。执著如屈子,你怎听不进“圣人不凝滞于物”呢?

披发行吟、形容枯槁的三闾大夫一声悲叹“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒”后便投身汩罗。那“鸾鸟凤凰,日以运兮”的无奈,“燕雀乌鹊,巢堂坛兮”的愤懑,令他只有选择以死亡来树立良知的威严与人性的雍容气度。 ——《无愧于天,无愧于心》

在众人皆醉的麻木空气中,你选择了清醒;在众人皆浊的恶浊世道上,你选择了清白;褪去了华服,你选择了荷叶制成的衣裳;逐出了京城,你选择了汩罗河的波涛。于是你用生命代价作出了自己心灵的选择,而且从未有过悔意。你披散的长发和放声的狂吟,就已经全无遮掩地宣泄出你的任性和倔强。你不管别人诧异的眼光,你只一心一意地构筑那个神秘的美丽幻境。其实你很天真,惟其如此,你做出的选择,才是最接近生命本质的。——《面对选择》

成语积累

怀瑾握瑜: 瑾、瑜,美玉也。”比喻人具有纯洁优美的品德。

博闻强志: 见识广博,记忆力强。又作“博闻强记”“博闻强识”。

弹冠振衣: 整洁衣冠。

与世推移: 随着世道的变化而变化以合时宜。

兵挫地削:挫:失败,削:削减,分割。军队战败,土地被分割。

被动句式的几种类型

故内惑于郑袖,外欺于张仪

夫圣人者,不凝滞于物

数十年,竟为秦所灭

身客死于秦,为天下笑

皆好辞而以赋见称

何故怀瑾握瑜,而自令见放为 ”

众人皆醉而我独醒,是以见放

兵挫地削,亡其六郡

信而见疑,忠而被谤

方正之不容也