2021-2022学年高中语文统编版必修上册10.1《劝学》课件(48张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修上册10.1《劝学》课件(48张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

劝 学

1.荀子(约前313——前238),名 ,字 ,后避汉宣帝讳,改成孙卿。 国时期赵国人,著名 、

、 、 家学派代表人物,时人尊称他“ ”。著有 ,现存32篇。

预习任务

2.读准字音

輮以为轮 虽有槁暴 金就砺则利

日参省乎已 跂而望矣 而闻者彰

假舆马者 假舟楫者 君子生非异也

故不积跬步 骐骥一跃 驽马十驾

锲而舍之 金石可镂 蟹六跪而二螯

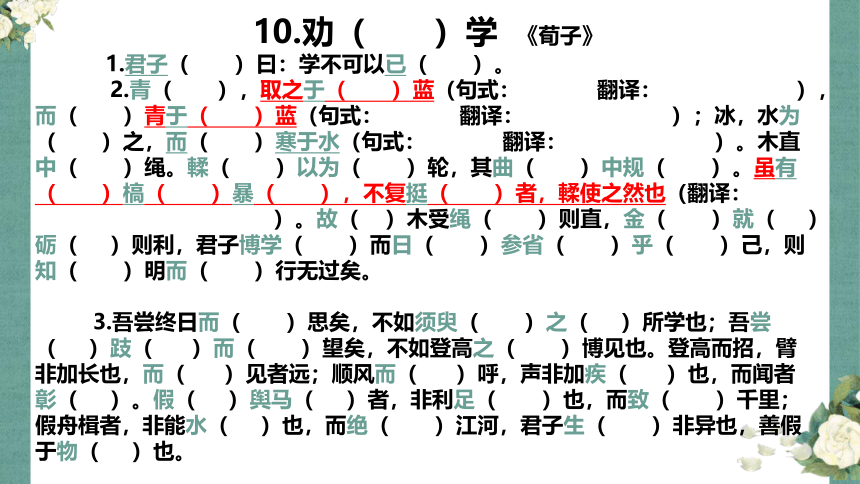

10.劝( )学 《荀子》

1.君子( )曰:学不可以已( )。

2.青( ),取之于( )蓝(句式: 翻译: ),而( )青于( )蓝(句式: 翻译: );冰,水为( )之,而( )寒于水(句式: 翻译: )。木直中( )绳。輮( )以为( )轮,其曲( )中规( )。虽有( )槁( )暴( ),不复挺( )者,輮使之然也(翻译: )。故( )木受绳( )则直,金( )就( )砺( )则利,君子博学( )而日( )参省( )乎( )己,则知( )明而( )行无过矣。

3.吾尝终日而( )思矣,不如须臾( )之( )所学也;吾尝( )跂( )而( )望矣,不如登高之( )博见也。登高而招,臂非加长也,而( )见者远;顺风而( )呼,声非加疾( )也,而闻者彰( )。假( )舆马( )者,非利足( )也,而致( )千里;假舟楫者,非能水( )也,而绝( )江河,君子生( )非异也,善假于物( )也。

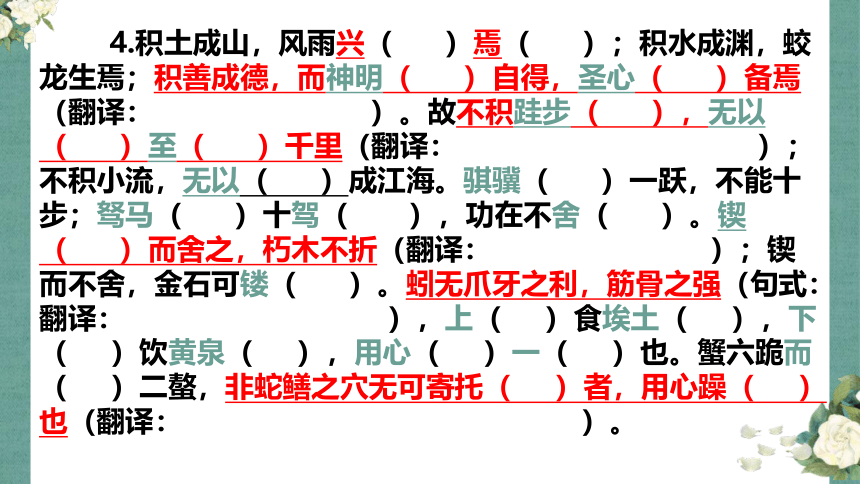

4.积土成山,风雨兴( )焉( );积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明( )自得,圣心( )备焉(翻译: )。故不积跬步( ),无以( )至( )千里(翻译: );不积小流,无以( )成江海。骐骥( )一跃,不能十步;驽马( )十驾( ),功在不舍( )。锲( )而舍之,朽木不折(翻译: );锲而不舍,金石可镂( )。蚓无爪牙之利,筋骨之强(句式: 翻译: ),上( )食埃土( ),下( )饮黄泉( ),用心( )一( )也。蟹六跪而( )二螯,非蛇鳝之穴无可寄托( )者,用心躁( )也(翻译: )。

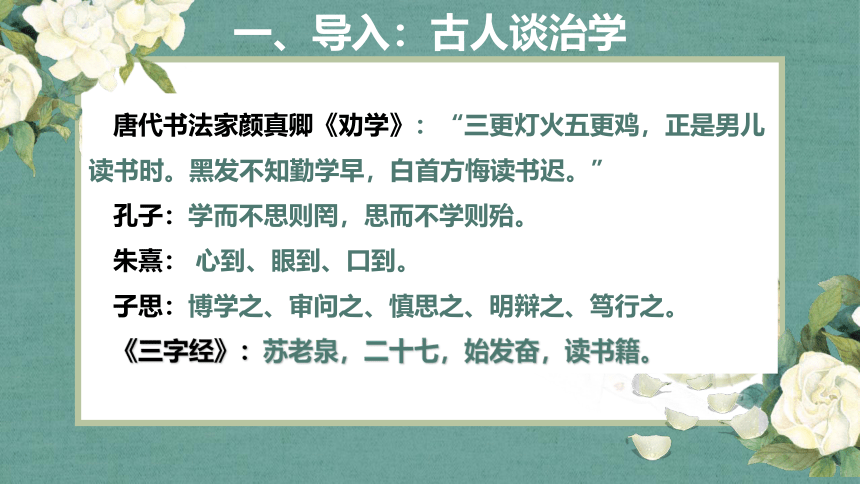

唐代书法家颜真卿《劝学》:“三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。”

孔子:学而不思则罔,思而不学则殆。

朱熹: 心到、眼到、口到。

子思:博学之、审问之、慎思之、明辩之、笃行之。

《三字经》:苏老泉,二十七,始发奋,读书籍。

一、导入:古人谈治学

劝 学

——《荀子》

立身以立学为先,立学以读书为本

1. 了解《荀子》一书及荀子的思想,重点掌握实词、虚词、特殊句式等文言知识,背诵全文。

2. 理解本文从学习的意义、学习的作用、学习的方法和态度三个角度论述中心论点的方法,学习比喻论证、对比论证等论证方法。

3. 理解本文关于学习意义的论述,思考作者的观点在今天的现实意义。

劝 学

学习目标:

劝 学

——《荀子》

第一课时

先秦儒家代表人物

早期——孔子

中期——孟子

后期——荀子

先秦议论文的发展

《论语》——语录体

《孟子》——语录体

《荀子》——专论体

孔孟荀人性观

孔子——性相近

孟子——性善论

荀子——性恶论

1.荀子(约前313——前238),名况,字卿,后避汉宣帝讳,改成孙卿。战国时期赵国人,著名思想家、文学家、政治家、儒家学派代表人物,时人尊称他“荀卿”。著有《荀子》,现存32篇。

曾游学于齐,当过楚国兰陵令,后来失官居家著书,死后葬于兰陵。荀子对儒家思想有所发展,提倡“性恶论”,常被拿来与孟子的“性善论”作比较。他强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治。强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。

宇宙观

“行”对于“知”的必要和后天学习的重要。

“法后王”

“性恶论”

“明礼义而化之”

认识论

政治观

人性论

“制天命而用之”

荀子提倡“性恶论”,认为后天环境和教育可以改变人的本性。

劝 学

鼓励

学习

解题

学什么

儒学

本文是节选,原文1710字,课文节选的只有290字。

读课文:一读知音

要求:读准字音

輮以为轮 虽有槁暴 金就砺则利

日参省乎己 跂而望矣 而闻者彰

假舆马者 假舟楫者 君子生非异也

故不积跬步 骐骥一跃 驽马十驾

锲而舍之 金石可镂 蟹六跪而二螯

其曲中规 蛇鳝之穴

要求:读准字音

輮(róu)以为轮 虽有槁暴(gǎo pù) 金就砺(lì)则利

日参省(cānxǐng)乎己 跂( qǐ )而望矣 而闻者彰(zhāng)

假舆(yú)马者 假舟楫(j )者 君子生(xìng)非异也

故不积跬( kuǐ )步 骐骥( qí jì )一跃

驽( nú )马十驾 锲( qiè )而舍之

金石可镂( lòu ) 蟹六跪(guì)而二螯(áo)

其曲中规( zhòng ) 蛇鳝之穴(xué)

读课文:二读明义

1.君子( )曰:学不可以已( )。

2.青( ),取之于( )蓝(句式: 翻译: ),而( )青于( )蓝(句式: 翻译: );冰,水为( )之,而( )寒于水(句式: 翻译: )。木直中( )绳。輮( )以为( )轮,其曲( )中规( )。虽有( )槁( )暴( ),不复挺( )者,輮使之然也(翻译: )。故( )木受绳( )则直,金( )就( )砺( )则利,君子博学( )而日( )参省( )乎( )己,则知( )明而( )行无过矣。

1.自行翻译,解决括号内词语含义。

2.小组讨论疑难点。

6分钟

研读第一段:

1.君子( )曰:学不可以已( )。

君子(有学问、有修养的人)曰:学不可以已(停止)。

有学问有修养的人说:学习是不可以停止的。

思考:

1.为什么说“君子曰”

2.“学不可以已”的观点在当今演化为怎样的说法

研读第一段:

思考:1.为什么说“君子曰”

起初:君子,战国时期,爵位的一种。

战国时期盛行的封君制是春秋时期分封卿大夫的继续。“君”是卿大夫的一种新爵号。《仪礼·丧服》篇讲:“君,至尊也。”郑玄注:“天子、诸侯及卿、大夫有地者皆曰君。”唐贾公彦又疏道:“以其有地则有臣故也。”这里指出了称君的两个条件,一是据有土地;二是属有臣子。战国时,天子逐渐失去权威,各诸侯纷纷自封为“王”,在“王”之下,分封的最高等级的爵位就是“君”。其格式类似于皇帝封“王”。“君”的爵位在秦之后多只用于女性王族后裔封号了,在朝鲜延续供王室男性封号使用下来。大家比较熟知的“君”中国的有战国四公子“平原君”,“信陵君”,“春申君”,“孟尝君”等,朝鲜的如“大院君”。

研读第一段:

思考1:为什么说“君子曰”

后来:荀子对君子的定义

“化性起伪”是君子之道的必要条件。荀子在《性恶》篇中开门见山地说道:“人之性恶,其善伪也”。人的本性是恶的,那么人性是恶的,善的从哪里来呢,就是要化性起伪,改变人性的恶的部分。荀子认为人的自然本性是恶的,但是社会性质是可以变善的,荀子的性恶来证明加强后天修养的重要性。人性可以通过改变而改变,“尧,禹者,非生而具有者也,夫起于变故,成于修修之为,待尽而后备者也”《荣辱》。这样就凸显了化性起伪的重要性。

君子是儒家的理想人格。成为君子,是每一个儒学推崇者的人生目标,是德行追求的境界。

君子之交淡如水,小人之交甘若醴;君子以厚德载物,自强不息;君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远……

君子,是我国传统文化中一座审美的高峰,让人心生向往,无限崇拜,君子的地位在儒家经典中被不断强化。

研读第一段:

1.君子( )曰:学不可以已( )。

思考2:“学不可以已”的观点在当今演化为怎样的说法

俗语说的“活到老,学到老”,联合国教科文组织提出的“终身学习”理念。

总 结

《劝学》开篇,荀子便开门见山地提出中心观点:学习是不可以停止的。

同时也看到了荀子的君子观一:君子所应具备的第一准则,即永无休止的学习。

研读第二段:

2.青( ),取之于( )蓝(句式: 翻译: ),而( )青于( )蓝(句式: 翻译: );冰,水为( )之,而( )寒于水(句式: 翻译: )。木直中( )绳,輮( )以为( )轮,其曲( )中规( )。虽有( )槁( )暴( ),不复挺( )者,輮使之然也(翻译: )。故( )木受绳( )则直,金( )就( )砺( )则利,君子博学( )而日( )参省( )乎( )己,则知( )明而( )行无过矣。

青( ),取之于( )蓝(句式: 翻译: ),而( )青于( )蓝(句式: 翻译: );冰,水为( )之,而( )寒于水(句式: 翻译: )。

研读第二段:

青(靛青),取之于(介词,从)蓝(句式:状语后置。翻译:从蓝草中取得),而(表转折,却)青于(介,比)蓝(句式:状语后置。翻译:比蓝草颜色深。);冰,水为(凝结成)之,而(表转折,却)寒于水(句式:状语后置。 翻译:比水寒冷)。

木直中( )绳,輮( )以为( )轮,其曲( )中规( )。虽有( )槁( )暴( ),不复挺( )者,輮使之然也(翻译: )。

研读第二段:

木直中(合乎)绳,輮(通“煣”,用火烘烤木材使之弯曲)以为(把它做成)轮,其曲(弯度)中规(合乎圆规)。虽有(通“又”)槁(枯)暴(晒),不复挺(直)者,輮使之然也(翻译:即使又晒干了,也不会再挺直,这是用火烘烤木材使它弯曲成这样的)。

故(所以)木受绳(经过墨线比量)则直,金(金属制的刀斧)就(接近,靠近)砺(磨刀石)则利,君子博学(广泛地学习)而(表递进,并且)日(每天)参省(检查省察)乎(相当于“于”)己,则知(同“智”,见识)明而(表并列,并且,而且)行无过矣。

研读第二段:

故( )木受绳( )则直,金( )就( )砺( )则利,君子博学( )而( )日( )参省( )乎( )己,则知( )明而( )行无过矣。

研读第二段:

思考:

1.第二段的中心句是哪一句?

2.如何得出这个结论的?

读课文:三读晓理

研读第二段:

思考1:第二段的中心句是哪一句?

读课文:三读晓理

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

研读第二段:

思考2:如何得出这个结论的?

青,取之于蓝,青于蓝

冰,水为之, 寒于水

能提高自己

輮木为轮

能改变自己

木受绳则直

金就砺则利

学习的

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣

意义

比喻论证

研读第二段:

总结:第二段运用了5个比喻论证得出了“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣”的结论,也就是学习的意义。

同时,我们还看到了荀子的君子观二:成为君子的第二个条件是磨练。

研读第二段:

荀子认为:“岁不寒,无以知松柏;事不难,无以知君子。”孔子被尊崇为中国的圣人,为了传播自己的仁政思想,一辈子四处奔波,却终不改其初衷。颜回一生追随老师,“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧”,但他却不改其乐。伯夷、叔齐避纣投周又耻食周粟,饿死首阳山。一生花竹、愤世嫉俗、孤标傲岸的郑板桥也在其列。他们拒绝了人世间的繁华,放弃了凡夫俗子的安逸,只为心中的理想,坚守自己的情操,这乃是君子不同于常人的德行,令常人自愧不如。

“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。”君子不但要有广博的学识,而且要日日反省自身。荀子曰:“饥而欲食,寒而欲暖,劳而欲息,好利而恶害,是人之所生而有也。”所以要时刻警惕自己在不知不觉中的腐化堕落,警惕周围环境施加给我们的糖衣炮弹,这就需要不断地反省。

补充说明

研读第二段:

反省些什么呢 孔子曰:“吾日三省吾身,为人谋而不忠乎 与朋友交而不信乎 传不习乎 ”简言之,就是让自己的言行符合“礼”的规范。荀子日:“人无礼则不生,事无礼则不成,国家无礼则不宁”。荀子思想的核心是“礼”, 强调社会生活中“礼”对人们行为的约束。那么耳不听淫声、目不视女色、坐怀不乱的柳下惠堪称君子。曾国藩日日以“自省录”剖析自我,也是努力的在向君子靠拢。而孔子是将自省发挥到极致的人。他说,君子有九思:视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义。所以孔子成为了圣人。“

补充说明

第 二 课 时

研读第三段:

吾尝终日而( )思矣,不如须臾( )之( )所学也;吾尝( )跂( )而( )望矣,不如登高之( )博见也。登高而招,臂非加长也,而( )见者远;顺风而( )呼,声非加疾( )也,而闻者彰( )。假( )舆马( )者,非利足( )也,而致( )千里;假舟楫者,非能水( )也,而绝( )江河,君子生( )非异也,善假于物( )也。

研读第三段:

吾尝终日而( )思矣,不如须臾( )之( )所学也;吾尝( )跂( )而( )望矣,不如登高之( )博见也。登高而招,臂非加长也,而( )见者远;顺风而( )呼,声非加疾( )也,而闻者彰( )。假( )舆马( )者,非利足( )也,而致( )千里;假舟楫者,非能水( )也,而绝( )江河,君子生( )非异也,善假于物( )也。

吾尝终日而(表修饰)思矣,不如须臾(片刻)之(主谓之间,取消句子独立性)所学也;吾尝(曾经)跂(踮起脚后跟)而(表修饰,一说表承接)望矣,不如登高之(取独)博见也。登高而招,臂非加长也,而(但是,却)见者远;顺风而(表修饰)呼,声非加疾(劲疾)也,而闻者彰(清楚)。假(借助,利用)舆马(车子)者,非利足(善于奔走)也,而致(到达)千里;假舟楫者,非能水(游水)也,而绝(横渡)江河,君子生(同“性”,天性)非异也,善假于物(外物)也。

研读第三段:

思考:

1.“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”一句是否定“思”吗

2.本段的中心论点是什么?如何展开论证的?

研读第三段:

思考:

1.“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”一句是否定“思”吗

学 > 思

研读第三段:

思考:2.本段的中心论点是什么?如何展开论证的?

学习的作用

跂而望,不如登高之博见

登高招,见者远

顺风呼,闻者彰

假舆马,致千里

假舟楫,绝江河

君子生非异也,善假于物也

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

5比喻论证

弥补不足

研读第三段:

总结:本段用了5个比喻论证了“君子生非异也,善假于物也”的观点。君子与常人并无他异,只是善于凭借外物罢了,即后天的学习,坚强的毅力,坚定的决心,不断的反思,这样我们就可以树起道德的丰碑。同时,也交代了成为君子的第三个条件是学会借助外物来弥补自身的不足。

研读第四段:

积土成山,风雨兴( )焉( );积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明( )自得,圣心( )备焉(翻译: )。故不积跬步( ),无以( )至( )千里(翻译: );不积小流,无以( )成江海。骐骥( )一跃,不能十步;驽马( )十驾( ),功在不舍( )。锲( )而舍之,朽木不折( );锲而不舍,金石可镂( )。蚓无爪牙之利,筋骨之强(句式: 翻译: ),上( )食埃土( ),下( )饮黄泉( ),用心( )一( )也。蟹六跪而( )二螯,非蛇鳝之穴无可寄托( )者,用心躁( )也(翻译: )。

研读第四段:

积土成山,风雨兴( )焉( );积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明( )自得,圣心( )备焉(翻译: )。故不积跬步( ),无以( )至( )千里(翻译: );不积小流,无以( )成江海。骐骥( )一跃,不能十步;驽马( )十驾( ),功在不舍( )。锲( )而舍之,朽木不折( );锲而不舍,金石可镂( )。蚓无爪牙之利,筋骨之强(句式: 翻译: ),上( )食埃土( ),下( )饮黄泉( ),用心( )一( )也。蟹六跪而( )二螯,非蛇鳝之穴无可寄托( )者,用心躁( )也(翻译: )。

研读第四段:

积土成山,风雨兴( )焉( );积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明( )自得,圣心( )备焉(翻译: )。故不积跬步( ),无以( )至( )千里(翻译: );不积小流,无以( )成江海。骐骥( )一跃,不能十步;驽马( )十驾( ),功在不舍( )。

积土成山,风雨兴(起)焉(兼词,相当于“于此”);积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明(非凡的智慧)自得,圣心(圣人的心怀)备焉(翻译:积累善行养成高尚的道德,就可以得到非凡的智慧,圣人的心怀)。故不积跬步(半步),无以(没有用来……的)至(到达)千里(翻译:所以不积累半步,就不能到达千里);不积小流,无以(没有用来……的)成江海。骐骥(骏马)一跃,不能十步;驽马(劣马)十驾(一天的行程),功在不舍(停止,止息)。

研读第四段:

锲( )而舍之,朽木不折( );锲而不舍,金石可镂( )。蚓无爪牙之利,筋骨之强(句式: 翻译: ),上( )食埃土( ),下( )饮黄泉( ),用心( )一( )也。蟹六跪而( )二螯,非蛇鳝之穴无可寄托( )者,用心躁( )也(翻译: )。

锲(刻)而舍之,朽木不折(翻译:刻一下就放下,腐朽的木头也不能刻断);锲而不舍,金石可镂(雕刻)。蚓无爪牙之利,筋骨之强(句式:定语后置。翻译:蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿,强壮的筋骨),上(向上)食埃土(泥土,尘土),下(向下)饮黄泉(地下的泉水),用心(因为心思)一(专一)也。蟹六跪而(并列,可不译)二螯,非蛇鳝之穴无可寄托(安身)者,用心躁(浮躁,不专心)也(翻译:没有蛇和鳝鱼洞穴就无处容身,是因为心思浮躁)。

研读第四段:

思考:本段可以分为几个层次?概括每一层次的主要观点。

研读第四段:

学习方法和态度

专心

积土成山,风雨兴焉

积水成渊,蛟龙生焉

正面设喻

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

反面设喻

积累

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

坚持

蚓无爪牙之利…用心一也

蟹六跪而二螯…用心躁也

对比论证

对比论证

对比论证

本文的论证方法

比喻论证

以日常生活中常见的事情或现象作为喻体

设喻方式多样:

①正面设喻.②正反设喻.

③反复设喻

设喻与说理结合紧密,形式十分灵活

正反论证,对比论证

本段运用了正反设喻和正反对比论证的方法从积累、坚持和专心三个方面论述了学习的方法和态度,同时,交代了成为君子的第四个条件即要有积累、坚持和专心的学习方法和态度。

也在荀子看来,圣人是君子的最高境界。所谓圣人,即具备了人一切美好的品行仁、智、礼、义、信、廉、耻,在中国传统的文化中,只有孔子被尊崇为圣人,而儒家的另一位代表人物孟子也只是被称作亚圣,而注重提高自身修养的荀子也只能望尘莫及。同样让人称道的还有宋儒,他们为了正心修身,平日准备一个空盂和黑白两种豆子,每当心中起一善念,便向盂中投一白豆,心中起一恶念,便投一黑想豆。这样的积累,善心便无坚不摧。

圣人作为最高境界的人,被我们常人顶礼膜拜,但这顶桂冠的得到并非轻而易举,需要几十年甚至穷其一生的精力孜孜以求。大禹治水,三过家门而不入,一心一意为民谋利。周公吐哺,真诚实意礼贤下士,只为天下归心,安邦定国。这些贤人都是我们学习的道德榜样。

总结:第四段

同学们还知道哪些通过后天的不断学习让我们刮目相看的人和事,不断激励着你前行?试着与大家分享。

苏秦刺股

孙敬悬梁

匡衡凿壁

孙康映雪

车胤囊萤

苏老泉,二十七,始发愤,读书籍。

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

梁启超:献身甘作万矢的,著论求为百世诗。

周汝昌:诗成掩卷去,脂斋余香沉。

典范的议论文格式:《劝学》

一、提出问题:是什么

二、分析问题:为什么

三、解决问题:怎么办

一、观点:学不可以已矣

二、为何要学不可以已矣

1.学习的重要意义

2.学习的重要作用

三、怎么实现学不已矣

1.积累

2.坚持

3.专一

探讨总结:谈谈你理解的荀子的“君子观”,写一段200子的文段,做到有理有据。

劝 学

1.荀子(约前313——前238),名 ,字 ,后避汉宣帝讳,改成孙卿。 国时期赵国人,著名 、

、 、 家学派代表人物,时人尊称他“ ”。著有 ,现存32篇。

预习任务

2.读准字音

輮以为轮 虽有槁暴 金就砺则利

日参省乎已 跂而望矣 而闻者彰

假舆马者 假舟楫者 君子生非异也

故不积跬步 骐骥一跃 驽马十驾

锲而舍之 金石可镂 蟹六跪而二螯

10.劝( )学 《荀子》

1.君子( )曰:学不可以已( )。

2.青( ),取之于( )蓝(句式: 翻译: ),而( )青于( )蓝(句式: 翻译: );冰,水为( )之,而( )寒于水(句式: 翻译: )。木直中( )绳。輮( )以为( )轮,其曲( )中规( )。虽有( )槁( )暴( ),不复挺( )者,輮使之然也(翻译: )。故( )木受绳( )则直,金( )就( )砺( )则利,君子博学( )而日( )参省( )乎( )己,则知( )明而( )行无过矣。

3.吾尝终日而( )思矣,不如须臾( )之( )所学也;吾尝( )跂( )而( )望矣,不如登高之( )博见也。登高而招,臂非加长也,而( )见者远;顺风而( )呼,声非加疾( )也,而闻者彰( )。假( )舆马( )者,非利足( )也,而致( )千里;假舟楫者,非能水( )也,而绝( )江河,君子生( )非异也,善假于物( )也。

4.积土成山,风雨兴( )焉( );积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明( )自得,圣心( )备焉(翻译: )。故不积跬步( ),无以( )至( )千里(翻译: );不积小流,无以( )成江海。骐骥( )一跃,不能十步;驽马( )十驾( ),功在不舍( )。锲( )而舍之,朽木不折(翻译: );锲而不舍,金石可镂( )。蚓无爪牙之利,筋骨之强(句式: 翻译: ),上( )食埃土( ),下( )饮黄泉( ),用心( )一( )也。蟹六跪而( )二螯,非蛇鳝之穴无可寄托( )者,用心躁( )也(翻译: )。

唐代书法家颜真卿《劝学》:“三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。”

孔子:学而不思则罔,思而不学则殆。

朱熹: 心到、眼到、口到。

子思:博学之、审问之、慎思之、明辩之、笃行之。

《三字经》:苏老泉,二十七,始发奋,读书籍。

一、导入:古人谈治学

劝 学

——《荀子》

立身以立学为先,立学以读书为本

1. 了解《荀子》一书及荀子的思想,重点掌握实词、虚词、特殊句式等文言知识,背诵全文。

2. 理解本文从学习的意义、学习的作用、学习的方法和态度三个角度论述中心论点的方法,学习比喻论证、对比论证等论证方法。

3. 理解本文关于学习意义的论述,思考作者的观点在今天的现实意义。

劝 学

学习目标:

劝 学

——《荀子》

第一课时

先秦儒家代表人物

早期——孔子

中期——孟子

后期——荀子

先秦议论文的发展

《论语》——语录体

《孟子》——语录体

《荀子》——专论体

孔孟荀人性观

孔子——性相近

孟子——性善论

荀子——性恶论

1.荀子(约前313——前238),名况,字卿,后避汉宣帝讳,改成孙卿。战国时期赵国人,著名思想家、文学家、政治家、儒家学派代表人物,时人尊称他“荀卿”。著有《荀子》,现存32篇。

曾游学于齐,当过楚国兰陵令,后来失官居家著书,死后葬于兰陵。荀子对儒家思想有所发展,提倡“性恶论”,常被拿来与孟子的“性善论”作比较。他强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治。强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。

宇宙观

“行”对于“知”的必要和后天学习的重要。

“法后王”

“性恶论”

“明礼义而化之”

认识论

政治观

人性论

“制天命而用之”

荀子提倡“性恶论”,认为后天环境和教育可以改变人的本性。

劝 学

鼓励

学习

解题

学什么

儒学

本文是节选,原文1710字,课文节选的只有290字。

读课文:一读知音

要求:读准字音

輮以为轮 虽有槁暴 金就砺则利

日参省乎己 跂而望矣 而闻者彰

假舆马者 假舟楫者 君子生非异也

故不积跬步 骐骥一跃 驽马十驾

锲而舍之 金石可镂 蟹六跪而二螯

其曲中规 蛇鳝之穴

要求:读准字音

輮(róu)以为轮 虽有槁暴(gǎo pù) 金就砺(lì)则利

日参省(cānxǐng)乎己 跂( qǐ )而望矣 而闻者彰(zhāng)

假舆(yú)马者 假舟楫(j )者 君子生(xìng)非异也

故不积跬( kuǐ )步 骐骥( qí jì )一跃

驽( nú )马十驾 锲( qiè )而舍之

金石可镂( lòu ) 蟹六跪(guì)而二螯(áo)

其曲中规( zhòng ) 蛇鳝之穴(xué)

读课文:二读明义

1.君子( )曰:学不可以已( )。

2.青( ),取之于( )蓝(句式: 翻译: ),而( )青于( )蓝(句式: 翻译: );冰,水为( )之,而( )寒于水(句式: 翻译: )。木直中( )绳。輮( )以为( )轮,其曲( )中规( )。虽有( )槁( )暴( ),不复挺( )者,輮使之然也(翻译: )。故( )木受绳( )则直,金( )就( )砺( )则利,君子博学( )而日( )参省( )乎( )己,则知( )明而( )行无过矣。

1.自行翻译,解决括号内词语含义。

2.小组讨论疑难点。

6分钟

研读第一段:

1.君子( )曰:学不可以已( )。

君子(有学问、有修养的人)曰:学不可以已(停止)。

有学问有修养的人说:学习是不可以停止的。

思考:

1.为什么说“君子曰”

2.“学不可以已”的观点在当今演化为怎样的说法

研读第一段:

思考:1.为什么说“君子曰”

起初:君子,战国时期,爵位的一种。

战国时期盛行的封君制是春秋时期分封卿大夫的继续。“君”是卿大夫的一种新爵号。《仪礼·丧服》篇讲:“君,至尊也。”郑玄注:“天子、诸侯及卿、大夫有地者皆曰君。”唐贾公彦又疏道:“以其有地则有臣故也。”这里指出了称君的两个条件,一是据有土地;二是属有臣子。战国时,天子逐渐失去权威,各诸侯纷纷自封为“王”,在“王”之下,分封的最高等级的爵位就是“君”。其格式类似于皇帝封“王”。“君”的爵位在秦之后多只用于女性王族后裔封号了,在朝鲜延续供王室男性封号使用下来。大家比较熟知的“君”中国的有战国四公子“平原君”,“信陵君”,“春申君”,“孟尝君”等,朝鲜的如“大院君”。

研读第一段:

思考1:为什么说“君子曰”

后来:荀子对君子的定义

“化性起伪”是君子之道的必要条件。荀子在《性恶》篇中开门见山地说道:“人之性恶,其善伪也”。人的本性是恶的,那么人性是恶的,善的从哪里来呢,就是要化性起伪,改变人性的恶的部分。荀子认为人的自然本性是恶的,但是社会性质是可以变善的,荀子的性恶来证明加强后天修养的重要性。人性可以通过改变而改变,“尧,禹者,非生而具有者也,夫起于变故,成于修修之为,待尽而后备者也”《荣辱》。这样就凸显了化性起伪的重要性。

君子是儒家的理想人格。成为君子,是每一个儒学推崇者的人生目标,是德行追求的境界。

君子之交淡如水,小人之交甘若醴;君子以厚德载物,自强不息;君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远……

君子,是我国传统文化中一座审美的高峰,让人心生向往,无限崇拜,君子的地位在儒家经典中被不断强化。

研读第一段:

1.君子( )曰:学不可以已( )。

思考2:“学不可以已”的观点在当今演化为怎样的说法

俗语说的“活到老,学到老”,联合国教科文组织提出的“终身学习”理念。

总 结

《劝学》开篇,荀子便开门见山地提出中心观点:学习是不可以停止的。

同时也看到了荀子的君子观一:君子所应具备的第一准则,即永无休止的学习。

研读第二段:

2.青( ),取之于( )蓝(句式: 翻译: ),而( )青于( )蓝(句式: 翻译: );冰,水为( )之,而( )寒于水(句式: 翻译: )。木直中( )绳,輮( )以为( )轮,其曲( )中规( )。虽有( )槁( )暴( ),不复挺( )者,輮使之然也(翻译: )。故( )木受绳( )则直,金( )就( )砺( )则利,君子博学( )而日( )参省( )乎( )己,则知( )明而( )行无过矣。

青( ),取之于( )蓝(句式: 翻译: ),而( )青于( )蓝(句式: 翻译: );冰,水为( )之,而( )寒于水(句式: 翻译: )。

研读第二段:

青(靛青),取之于(介词,从)蓝(句式:状语后置。翻译:从蓝草中取得),而(表转折,却)青于(介,比)蓝(句式:状语后置。翻译:比蓝草颜色深。);冰,水为(凝结成)之,而(表转折,却)寒于水(句式:状语后置。 翻译:比水寒冷)。

木直中( )绳,輮( )以为( )轮,其曲( )中规( )。虽有( )槁( )暴( ),不复挺( )者,輮使之然也(翻译: )。

研读第二段:

木直中(合乎)绳,輮(通“煣”,用火烘烤木材使之弯曲)以为(把它做成)轮,其曲(弯度)中规(合乎圆规)。虽有(通“又”)槁(枯)暴(晒),不复挺(直)者,輮使之然也(翻译:即使又晒干了,也不会再挺直,这是用火烘烤木材使它弯曲成这样的)。

故(所以)木受绳(经过墨线比量)则直,金(金属制的刀斧)就(接近,靠近)砺(磨刀石)则利,君子博学(广泛地学习)而(表递进,并且)日(每天)参省(检查省察)乎(相当于“于”)己,则知(同“智”,见识)明而(表并列,并且,而且)行无过矣。

研读第二段:

故( )木受绳( )则直,金( )就( )砺( )则利,君子博学( )而( )日( )参省( )乎( )己,则知( )明而( )行无过矣。

研读第二段:

思考:

1.第二段的中心句是哪一句?

2.如何得出这个结论的?

读课文:三读晓理

研读第二段:

思考1:第二段的中心句是哪一句?

读课文:三读晓理

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

研读第二段:

思考2:如何得出这个结论的?

青,取之于蓝,青于蓝

冰,水为之, 寒于水

能提高自己

輮木为轮

能改变自己

木受绳则直

金就砺则利

学习的

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣

意义

比喻论证

研读第二段:

总结:第二段运用了5个比喻论证得出了“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣”的结论,也就是学习的意义。

同时,我们还看到了荀子的君子观二:成为君子的第二个条件是磨练。

研读第二段:

荀子认为:“岁不寒,无以知松柏;事不难,无以知君子。”孔子被尊崇为中国的圣人,为了传播自己的仁政思想,一辈子四处奔波,却终不改其初衷。颜回一生追随老师,“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧”,但他却不改其乐。伯夷、叔齐避纣投周又耻食周粟,饿死首阳山。一生花竹、愤世嫉俗、孤标傲岸的郑板桥也在其列。他们拒绝了人世间的繁华,放弃了凡夫俗子的安逸,只为心中的理想,坚守自己的情操,这乃是君子不同于常人的德行,令常人自愧不如。

“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。”君子不但要有广博的学识,而且要日日反省自身。荀子曰:“饥而欲食,寒而欲暖,劳而欲息,好利而恶害,是人之所生而有也。”所以要时刻警惕自己在不知不觉中的腐化堕落,警惕周围环境施加给我们的糖衣炮弹,这就需要不断地反省。

补充说明

研读第二段:

反省些什么呢 孔子曰:“吾日三省吾身,为人谋而不忠乎 与朋友交而不信乎 传不习乎 ”简言之,就是让自己的言行符合“礼”的规范。荀子日:“人无礼则不生,事无礼则不成,国家无礼则不宁”。荀子思想的核心是“礼”, 强调社会生活中“礼”对人们行为的约束。那么耳不听淫声、目不视女色、坐怀不乱的柳下惠堪称君子。曾国藩日日以“自省录”剖析自我,也是努力的在向君子靠拢。而孔子是将自省发挥到极致的人。他说,君子有九思:视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义。所以孔子成为了圣人。“

补充说明

第 二 课 时

研读第三段:

吾尝终日而( )思矣,不如须臾( )之( )所学也;吾尝( )跂( )而( )望矣,不如登高之( )博见也。登高而招,臂非加长也,而( )见者远;顺风而( )呼,声非加疾( )也,而闻者彰( )。假( )舆马( )者,非利足( )也,而致( )千里;假舟楫者,非能水( )也,而绝( )江河,君子生( )非异也,善假于物( )也。

研读第三段:

吾尝终日而( )思矣,不如须臾( )之( )所学也;吾尝( )跂( )而( )望矣,不如登高之( )博见也。登高而招,臂非加长也,而( )见者远;顺风而( )呼,声非加疾( )也,而闻者彰( )。假( )舆马( )者,非利足( )也,而致( )千里;假舟楫者,非能水( )也,而绝( )江河,君子生( )非异也,善假于物( )也。

吾尝终日而(表修饰)思矣,不如须臾(片刻)之(主谓之间,取消句子独立性)所学也;吾尝(曾经)跂(踮起脚后跟)而(表修饰,一说表承接)望矣,不如登高之(取独)博见也。登高而招,臂非加长也,而(但是,却)见者远;顺风而(表修饰)呼,声非加疾(劲疾)也,而闻者彰(清楚)。假(借助,利用)舆马(车子)者,非利足(善于奔走)也,而致(到达)千里;假舟楫者,非能水(游水)也,而绝(横渡)江河,君子生(同“性”,天性)非异也,善假于物(外物)也。

研读第三段:

思考:

1.“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”一句是否定“思”吗

2.本段的中心论点是什么?如何展开论证的?

研读第三段:

思考:

1.“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”一句是否定“思”吗

学 > 思

研读第三段:

思考:2.本段的中心论点是什么?如何展开论证的?

学习的作用

跂而望,不如登高之博见

登高招,见者远

顺风呼,闻者彰

假舆马,致千里

假舟楫,绝江河

君子生非异也,善假于物也

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

5比喻论证

弥补不足

研读第三段:

总结:本段用了5个比喻论证了“君子生非异也,善假于物也”的观点。君子与常人并无他异,只是善于凭借外物罢了,即后天的学习,坚强的毅力,坚定的决心,不断的反思,这样我们就可以树起道德的丰碑。同时,也交代了成为君子的第三个条件是学会借助外物来弥补自身的不足。

研读第四段:

积土成山,风雨兴( )焉( );积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明( )自得,圣心( )备焉(翻译: )。故不积跬步( ),无以( )至( )千里(翻译: );不积小流,无以( )成江海。骐骥( )一跃,不能十步;驽马( )十驾( ),功在不舍( )。锲( )而舍之,朽木不折( );锲而不舍,金石可镂( )。蚓无爪牙之利,筋骨之强(句式: 翻译: ),上( )食埃土( ),下( )饮黄泉( ),用心( )一( )也。蟹六跪而( )二螯,非蛇鳝之穴无可寄托( )者,用心躁( )也(翻译: )。

研读第四段:

积土成山,风雨兴( )焉( );积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明( )自得,圣心( )备焉(翻译: )。故不积跬步( ),无以( )至( )千里(翻译: );不积小流,无以( )成江海。骐骥( )一跃,不能十步;驽马( )十驾( ),功在不舍( )。锲( )而舍之,朽木不折( );锲而不舍,金石可镂( )。蚓无爪牙之利,筋骨之强(句式: 翻译: ),上( )食埃土( ),下( )饮黄泉( ),用心( )一( )也。蟹六跪而( )二螯,非蛇鳝之穴无可寄托( )者,用心躁( )也(翻译: )。

研读第四段:

积土成山,风雨兴( )焉( );积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明( )自得,圣心( )备焉(翻译: )。故不积跬步( ),无以( )至( )千里(翻译: );不积小流,无以( )成江海。骐骥( )一跃,不能十步;驽马( )十驾( ),功在不舍( )。

积土成山,风雨兴(起)焉(兼词,相当于“于此”);积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明(非凡的智慧)自得,圣心(圣人的心怀)备焉(翻译:积累善行养成高尚的道德,就可以得到非凡的智慧,圣人的心怀)。故不积跬步(半步),无以(没有用来……的)至(到达)千里(翻译:所以不积累半步,就不能到达千里);不积小流,无以(没有用来……的)成江海。骐骥(骏马)一跃,不能十步;驽马(劣马)十驾(一天的行程),功在不舍(停止,止息)。

研读第四段:

锲( )而舍之,朽木不折( );锲而不舍,金石可镂( )。蚓无爪牙之利,筋骨之强(句式: 翻译: ),上( )食埃土( ),下( )饮黄泉( ),用心( )一( )也。蟹六跪而( )二螯,非蛇鳝之穴无可寄托( )者,用心躁( )也(翻译: )。

锲(刻)而舍之,朽木不折(翻译:刻一下就放下,腐朽的木头也不能刻断);锲而不舍,金石可镂(雕刻)。蚓无爪牙之利,筋骨之强(句式:定语后置。翻译:蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿,强壮的筋骨),上(向上)食埃土(泥土,尘土),下(向下)饮黄泉(地下的泉水),用心(因为心思)一(专一)也。蟹六跪而(并列,可不译)二螯,非蛇鳝之穴无可寄托(安身)者,用心躁(浮躁,不专心)也(翻译:没有蛇和鳝鱼洞穴就无处容身,是因为心思浮躁)。

研读第四段:

思考:本段可以分为几个层次?概括每一层次的主要观点。

研读第四段:

学习方法和态度

专心

积土成山,风雨兴焉

积水成渊,蛟龙生焉

正面设喻

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

反面设喻

积累

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

坚持

蚓无爪牙之利…用心一也

蟹六跪而二螯…用心躁也

对比论证

对比论证

对比论证

本文的论证方法

比喻论证

以日常生活中常见的事情或现象作为喻体

设喻方式多样:

①正面设喻.②正反设喻.

③反复设喻

设喻与说理结合紧密,形式十分灵活

正反论证,对比论证

本段运用了正反设喻和正反对比论证的方法从积累、坚持和专心三个方面论述了学习的方法和态度,同时,交代了成为君子的第四个条件即要有积累、坚持和专心的学习方法和态度。

也在荀子看来,圣人是君子的最高境界。所谓圣人,即具备了人一切美好的品行仁、智、礼、义、信、廉、耻,在中国传统的文化中,只有孔子被尊崇为圣人,而儒家的另一位代表人物孟子也只是被称作亚圣,而注重提高自身修养的荀子也只能望尘莫及。同样让人称道的还有宋儒,他们为了正心修身,平日准备一个空盂和黑白两种豆子,每当心中起一善念,便向盂中投一白豆,心中起一恶念,便投一黑想豆。这样的积累,善心便无坚不摧。

圣人作为最高境界的人,被我们常人顶礼膜拜,但这顶桂冠的得到并非轻而易举,需要几十年甚至穷其一生的精力孜孜以求。大禹治水,三过家门而不入,一心一意为民谋利。周公吐哺,真诚实意礼贤下士,只为天下归心,安邦定国。这些贤人都是我们学习的道德榜样。

总结:第四段

同学们还知道哪些通过后天的不断学习让我们刮目相看的人和事,不断激励着你前行?试着与大家分享。

苏秦刺股

孙敬悬梁

匡衡凿壁

孙康映雪

车胤囊萤

苏老泉,二十七,始发愤,读书籍。

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

梁启超:献身甘作万矢的,著论求为百世诗。

周汝昌:诗成掩卷去,脂斋余香沉。

典范的议论文格式:《劝学》

一、提出问题:是什么

二、分析问题:为什么

三、解决问题:怎么办

一、观点:学不可以已矣

二、为何要学不可以已矣

1.学习的重要意义

2.学习的重要作用

三、怎么实现学不已矣

1.积累

2.坚持

3.专一

探讨总结:谈谈你理解的荀子的“君子观”,写一段200子的文段,做到有理有据。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读