11.2 《与妻书》练习2021-2022学年语文必修下册统编版(含答案)

文档属性

| 名称 | 11.2 《与妻书》练习2021-2022学年语文必修下册统编版(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 50.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

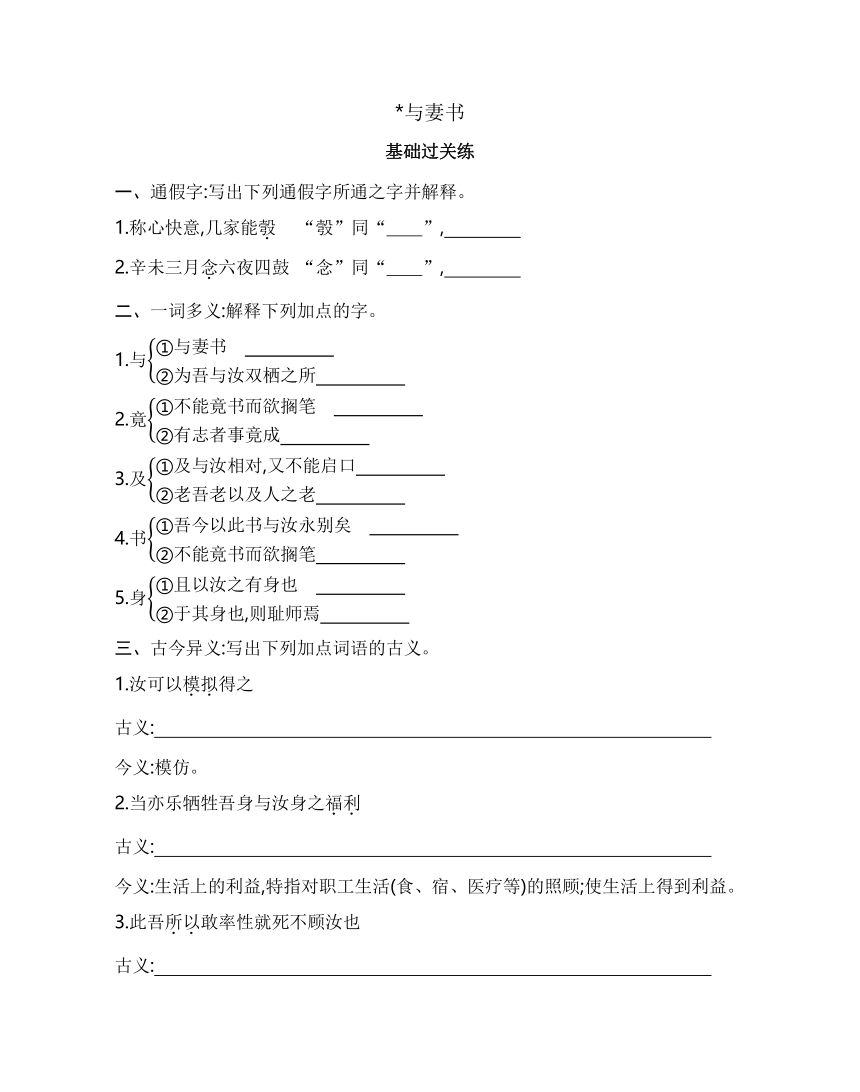

*与妻书

基础过关练

一、通假字:写出下列通假字所通之字并解释。

1.称心快意,几家能彀 “彀”同“ ”,

2.辛未三月念六夜四鼓 “念”同“ ”,

二、一词多义:解释下列加点的字。

1.与

2.竟

3.及

4.书

5.身

三、古今异义:写出下列加点词语的古义。

1.汝可以模拟得之

古义:

今义:模仿。

2.当亦乐牺牲吾身与汝身之福利

古义:

今义:生活上的利益,特指对职工生活(食、宿、医疗等)的照顾;使生活上得到利益。

3.此吾所以敢率性就死不顾汝也

古义:

今义:连词,表示因果关系;名词,实在的情由或适宜的举动(限用于固定词组中做宾语)。

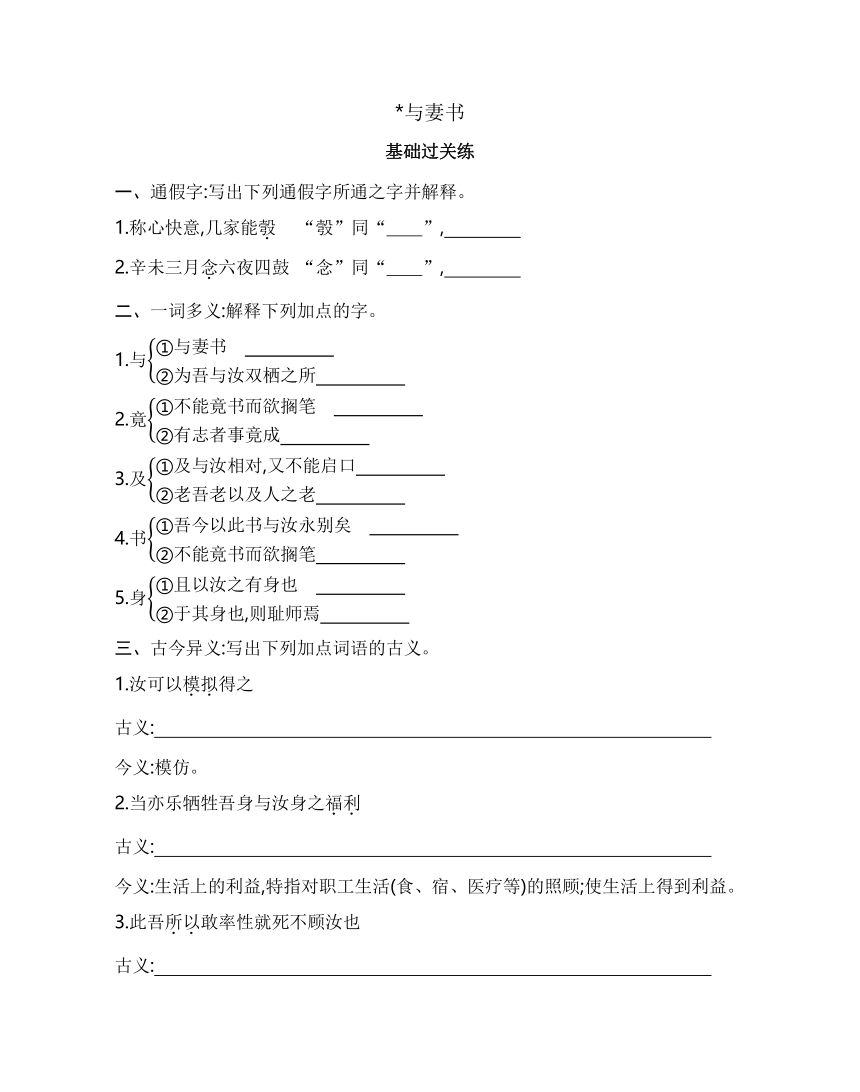

四、词类活用:指出下列加点词的活用类型并解释。

1.吾充吾爱汝之心

2.当亦乐牺牲吾身与汝身之福利

3.瓜分之日可以死

4.当尽吾意为幸

5.吾平生未尝以吾所志语汝

6.汝幸而偶我

7.卒不忍独善其身

8.所未尽者,尚有万千

9.意洞手书

五、特殊句式:指出下列句子在句式上的特殊之处并翻译。

1.厅旁一室,为吾与汝双栖之所。

句式:

译文:

2.此吾所以敢率性就死不顾汝也。

句式:

译文:

3.吾与并肩携手。

句式:

译文:

4.望今后有远行,必以告妾。

句式:

译文:

5.称心快意,几家能彀

句式:

译文:

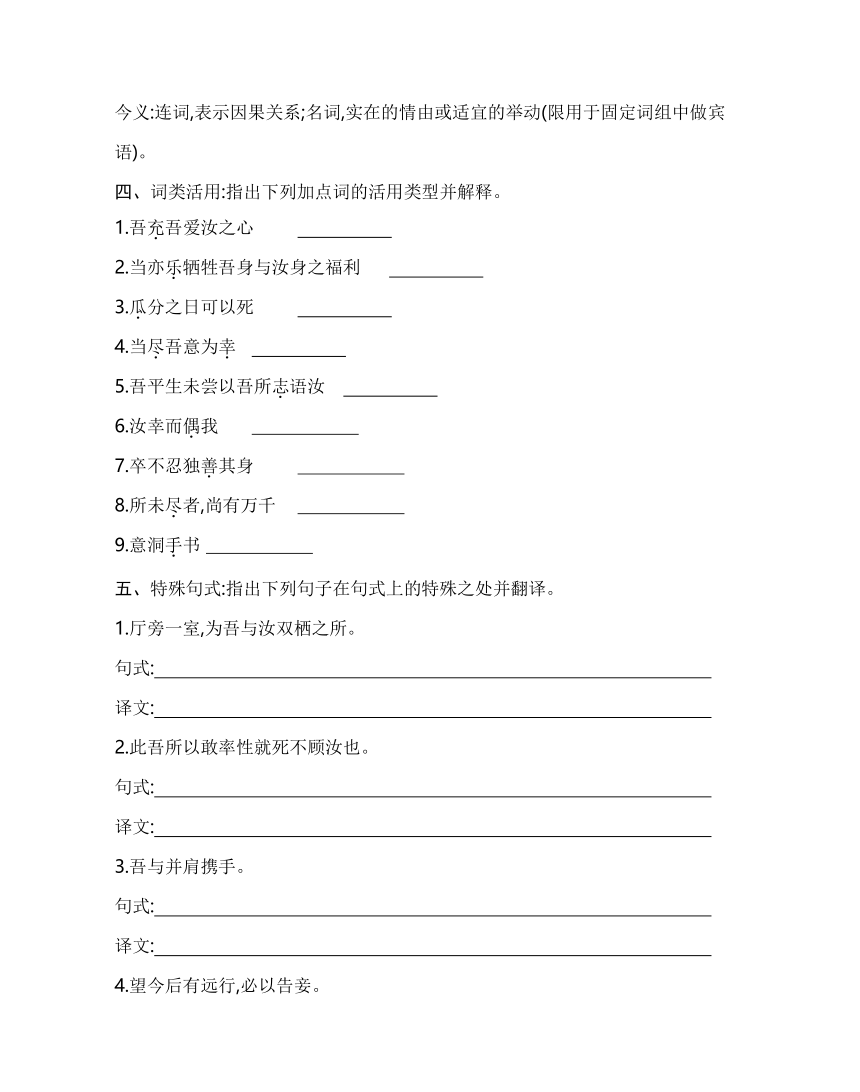

六、成语积累:判断下列句子中加点成语使用的正误。

1.张大爷看着金黄色的麦田,不禁司马青衫,颤声说道:“今年真是一个丰收年啊!” ( )

2.杨绛先生的不争并非太上忘情,只要有人冒犯到钱先生,她马上就会变成狮子和斗士,决不忍让和宽容半分。( )

3.老王是一位很有经验的警察,在进站人群中望眼欲穿,使坏人无法遁形。 ( )

4.自中央电视台大型公益栏目《等着我》开播以来,许多丢失孩子的家庭得以破镜重圆。 ( )

5.环境问题绝不是一个区域性问题,任何一个地方都难以独善其身。 ( )

七、微写作。

《论语》:士不可以不弘毅,任重而道远。

林觉民《与妻书》:乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。

鲁迅《“这也是生活”……》:无穷的远方,无数的人们,都和我有关。

以上名言激发了你的哪些思考和感想 请写一段文字,谈谈你的思考和感想。(200字左右)

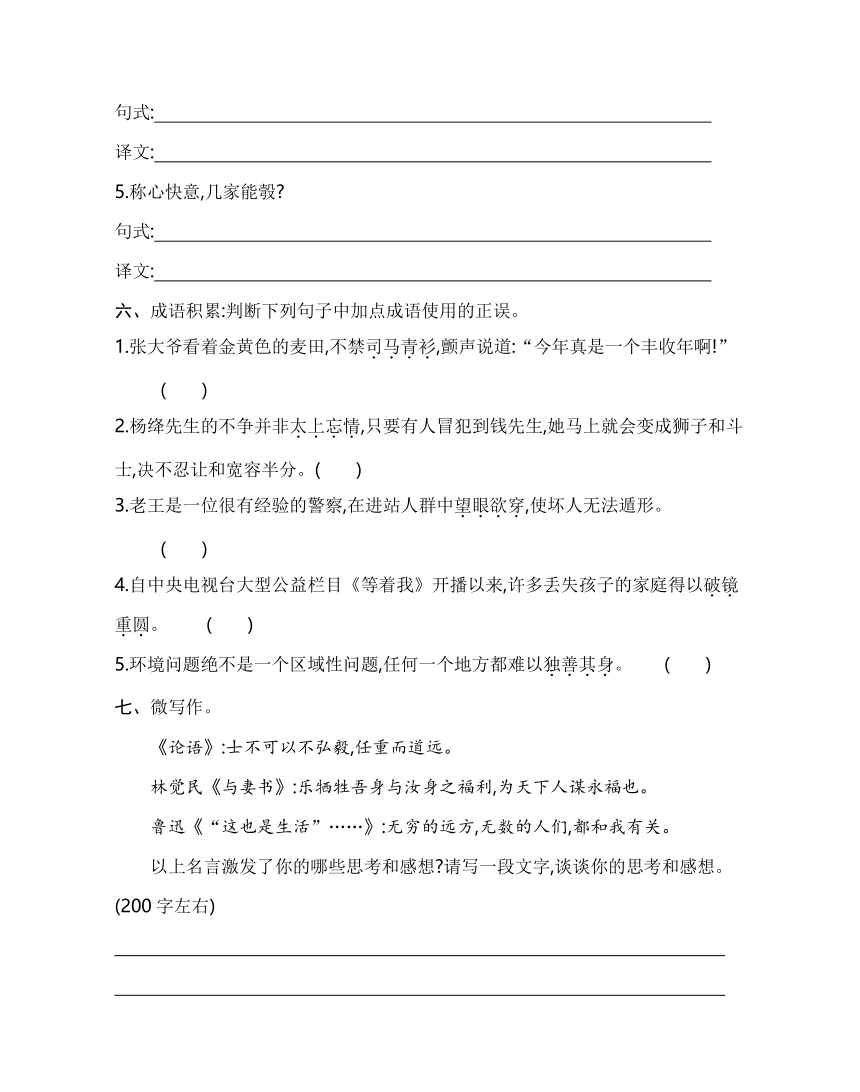

片段阅读练

一、阅读下面的文言文片段,完成1—3题。

年、月、日,季父愈闻汝丧之七日,乃能衔哀致诚,使建中远具时羞之奠,告汝十二郎之灵:

呜呼!吾少孤,及长,不省所怙,惟兄嫂是依。中年兄殁南方,吾与汝俱幼,从嫂归葬河阳。既又与汝就食江南,零丁孤苦,未尝一日相离也。吾上有三兄,皆不幸早世。承先人后者,在孙惟汝,在子惟吾。

吾年十九,始来京城。其后四年,而归视汝。又四年,吾往河阳省坟墓,遇汝从嫂丧来葬。又二年,吾佐董丞相于汴州,汝来省吾,止一岁,请归取其孥。明年丞相薨吾去汴州汝不果来是年吾佐戎徐州使取汝者始行吾又罢去汝又不果来吾念汝从于东,东亦客也,不可以久;图久远者,莫如西归,将成家而致汝。呜呼!孰谓汝遽去吾而殁乎!吾与汝俱少年,以为虽暂相别,终当久相与处。故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄。诚知其如此,虽万乘之公相,吾不以一日辍汝而就也。

(节选自韩愈《祭十二郎文》,有删改)

1.()下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 ( )

A.明年/丞相薨/吾去汴州/汝不果来/是年/吾佐戎徐州使/取汝者始行/吾又罢去/汝又不果来/

B.明年丞相薨/吾去汴州汝不果来/是年/吾佐戎徐州使/取汝者始行/吾又罢去/汝又不果来/

C.明年/丞相薨/吾去汴州/汝不果来/是年/吾佐戎徐州/使取汝者始行/吾又罢去/汝又不果来/

D.明年丞相薨/吾去汴州汝不果来/是年/吾佐戎徐州/使取汝者始行/吾又罢去/汝又不果来/

2.()把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)呜呼!吾少孤,及长,不省所怙,惟兄嫂是依。

(2)诚知其如此,虽万乘之公相,吾不以一日辍汝而就也。

3.()《祭十二郎文》被誉为祭文中的“千年绝唱”,韩愈字字血泪,感情真挚。在节选的这几段文字中,韩愈是从哪些方面表达自己对十二郎的哀悼之情的

二、阅读下面的文言文片段,完成4—6题。

予捉蟋蟀,汝奋臂出其间;岁寒虫僵,同临其穴。今予殓汝葬汝,而当日之情形,憬然赴目。予九岁憩书斋,汝梳双髻,披单缣来,温《缁衣》一章。适先生奓户入,闻两童子音琅琅然,不觉莞尔,连呼则则。此七月望日事也。汝在九原,当分明记之。予弱冠粤行,汝掎裳悲恸。逾三年,予披宫锦还家,汝从东厢扶案出,一家瞠视而笑,不记语从何起,大概说长安登科,函使报信迟早云尔。凡此琐琐虽为陈迹然我一日未死则一日不能忘旧事填膺思之凄梗如影历历逼取便逝悔当时不将嫛婗情状,罗缕纪存。然而汝已不在人间,则虽年光倒流,儿时可再,而亦无与为证印者矣。

(节选自袁枚《祭妹文》,有删改)

4.()下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 ( )

A.凡此/琐琐虽为陈迹/然我一日未死/则一日不能忘/旧事填膺/思之凄梗/如影历历/逼取便逝/

B.凡此琐琐/虽为陈迹/然我一日未死/则一日不能忘/旧事填膺/思之凄梗/如影历历/逼取便逝/

C.凡此/琐琐虽为陈迹/然我一日未死/则一日不能忘旧事/填膺思之凄梗/如影历历/逼取便逝/

D.凡此琐琐/虽为陈迹/然我一日未死/则一日不能忘旧事/填膺思之凄梗/如影历历/逼取便逝/

5.()下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是 ( )

A.“单缣”,这里指用缣制成的单层衣衫。缣,双丝织的浅黄色细绢;而丝织品中的“素”一般是白色的。

B.“望日”,天文学上指月亮圆的那一天,通常是农历每月十五日(有时是十六日或十七日)。

C.“弱冠”,古代男子二十岁行冠礼,即戴上表示成人的帽子,以示成人,但因体犹未壮,故称“弱冠”。

D.“登科”指考中进士。进士按成绩分为“三甲”,即三等。进士一甲称“进士及第”,二甲称“同进士出身”,三甲称“进士出身”。

6.()请结合文本内容概括袁枚写了哪几件儿时小事来表现兄妹间的感情。

三年模拟练

阅读下面的文言文,完成1—5题。(20分)

《黄花岗烈士事略》序

孙 文

满清末造,革命党人历艰难险巇①,以坚毅不挠之精神,与民贼相搏,踬踣②者屡,死事之惨,以辛亥三月二十九日围攻两广督署之役为最,吾党菁华,付之一炬,其损失可谓大矣。然是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色,全国久蛰之人心,乃大兴奋,怨愤所积,如怒涛排壑,不可遏抑,不半载而武昌之大革命以成,则斯役之价值,直可惊天地、泣鬼神,与武昌革命之役并寿。

顾自民国肇造,变乱纷乘,黄花岗上一抔土,犹湮没于荒烟蔓草间,延至七年始有墓碣之建修十年始有事略之编纂而七十二烈士者又或有纪载而语焉不详或仅存姓名而无事迹甚者且姓名不可考,如史载田横事,虽以史迁之善传游侠,亦不能为五百人立传,滋可痛已!

邹君海滨以所辑《黄花岗烈士事略》丐序于予。时予方以讨贼督师桂林,环顾国内,贼氛方炽,杌陧③之象,视清季有加;而予三十年前所主唱之三民主义、五权宪法为诸先烈所不惜牺牲生命以争者,其不获实行也如故,则予此行所负之责任,尤倍重于三十年前。倘国人皆以诸先烈之牺牲精神为国奋斗,助予完成此重大之责任,实现吾人理想之真正中华民国,则此一部开国血史,可传世而不朽;否则不能继述先烈遗志且光大之,而徒感慨于其遗事,斯诚后死者之羞也。余为斯序,既痛逝者,并以为国人之读兹编者勖。

(选自《孙中山全集》,有删改)

[注] ①险巇:险阻崎岖。比喻艰难险恶。②踬踣:绊倒。比喻受挫。③杌陧:不安定,困厄。这里指动荡不安的时势。

1.()下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.延至七年/始有墓碣之/建修十年始有事略之/编纂而七十二烈士者/又或有纪载而语焉不详/或仅存姓名而无事迹/甚者且姓名不可考

B.延至七年/始有墓碣之建修/十年始有事略之编纂/而七十二烈士者/又或有纪载而语焉不详/或仅存姓名而无事迹/甚者且姓名不可考

C.延至七年始/有墓碣之建修/十年始有事略之编纂/而七十二烈士者/又或有纪载而语焉不详/或仅存姓名而无事迹/甚者且姓名不可考

D.延至七年始/有墓碣之建修/十年始有事略之/编纂而七十二烈士者/又或有纪载而语焉不详/或仅存姓名而无事迹/甚者且姓名不可考

2.()下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.武昌革命,即武昌起义,是指1911年10月10日在湖北武昌发生的一场旨在推翻清朝统治的兵变,也是辛亥革命的开端。

B.史迁,是对司马迁的一种敬称,是在司马迁去世以后才有的。司马迁在汉武帝时曾担任过太史令一职。

C.序,也作“叙”或称“引”,是说明书籍著述或出版意旨、编次体例、作者情况等内容的文章。“序”都写在书籍或文章的前面。

D.三民主义,是孙中山所倡导的民主革命纲领,是其民主思想的精髓和高度概括由民族主义、民权主义和民生主义三部分组成。

3.()下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.文章第1段,赞扬了“革命党人”不怕困难、不畏牺牲的斗争精神,并对黄花岗起义的价值予以高度评价。

B.文章第2段,以“顾”字为始,转写悲痛之情。悲痛的原因是时局动荡,烈士的英雄事迹没有得到流传。

C.第3段交代作序的缘起和目的,虽然不是本文的重点,但意在激励人们发扬先烈的牺牲精神,为国奋斗,实现建国理想。

D.这篇序文是应邹海滨先生的请求而写的,虽为序文,实际上更是一篇借烈士的鲜血激励士气、鼓舞人心的战斗檄文。

4.()把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)然是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色。

(2)余为斯序,既痛逝者,并以为国人之读兹编者勖。

5.()作者运用“史载田横事”的例子,有何意图 (3分)

答案全解全析

*与妻书

基础过关练

一、

1.够 能够

2.廿 二十

二、

1.①给予 ②连词,和,同

2.①完成 ②终于,终究

3.①介词,等到……时候 ②推及

4.①书信 ②书写

5.①身孕 ②自己

三、

1.想象,揣摩。

2.幸福。

3.……的原因。

四、

1.形容词作动词,扩充

2.形容词的意动用法,以……为乐

3.名词作状语,像切瓜一样

4.尽,形容词作动词,领会尽,领会透/幸,形容词作名词,幸事

5.名词作动词,追求

6.名词作动词,婚配,嫁给

7.形容词的使动用法,使……美好

8.尽,形容词作动词,写尽

9.名词作状语,用手,亲手

五、

1.句式:判断句,“为”表判断。

译文:小厅旁边有一间屋子,是我和你共同居住的地方。

2.句式:判断句,“也”表判断。

译文:这就是我敢任性赴死而不顾你的原因。

3.句式:省略句,应为“吾与(汝)并肩携手”。

译文:我同你并肩携手。

4.句式:省略句,应为“必以(之)告妾”。

译文:希望今后再出远门,一定要把这件事告诉我。

5.句式:主谓倒装句,应为“几家能彀,称心快意”。

译文:有几家能够称心如意呢

六、

1. 司马青衫:比喻极度悲伤。不合语境。

2.√ 太上忘情:指圣人不为情感所动。

3. 望眼欲穿:快把眼睛望穿了,形容盼望殷切。不合语境。

4. 破镜重圆:比喻夫妻失散或决裂后重又团圆。使用对象错误。

5.√ 独善其身:意思是做不上官,就搞好自身的修养。现在也指只顾自己,缺乏集体精神。

七、

写作指导 写作时,首先要读懂这三则名言,把握名言中所蕴含的哲理。“士不可以不弘毅,任重而道远”体现了儒家的用世精神和价值取向:士应当以弘扬道为己任,这是人生最重要的使命,也是人生价值之所在。“乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也”体现了林觉民牺牲个人幸福,为天下人谋永福的崇高情怀。“无穷的远方,无数的人们,都和我有关”中的“我”是指我们每一个人,即每个人都不是脱离社会而独立存在的,每个人都与其他人或事物有一定的关联,会对其他的人或事物产生影响。这句话让我们想到,我们是社会的一部分,是祖国的一员,是世界的一分子。我们应该心中有他人,眼中有世界,应该具有为国奉献、勇于担责的情怀。结合这三则名言的内容,写作时可以抓住关键词“责任”来立意。

片段阅读练

1.C “吾去汴州”“汝不果来”分别以“吾”“汝”为主语,是两个陈述句,两者中间应断开,据此排除B、D两项。“使取汝者”指“派去接你的人”,是“始行”的主语,“使”前面应断开,据此可排除A项。故选C。

2.答案 (1)唉!我幼年丧父,等到长大了,不知道父亲(的模样),只有依靠兄嫂。

(2)如果知道会这样,即使是天子的公卿、宰相,我也不愿因此离开你一天而去赴任啊。

解析 (1)孤:幼年丧父。省:了解,知道。怙:代指父亲。惟兄嫂是依:宾语前置句,正常语序为“惟依兄嫂”。

(2)诚:如果,果真。虽:即使。辍:舍弃,这里指离开。就:就职、赴任。

3.答案 ①强调两人血脉相连,骨肉亲情不可分割。②突出十二郎之死出乎意料,心中永含后悔之情。

解析 解答本题,要从整体上把握节选文字的大意。第1段,交代了十二郎去世以及韩愈祭奠十二郎之事。第2段中,韩愈阐述了自己与十二郎的关系,两人虽为叔侄,但是情同手足,而且韩氏家族门衰祚薄,只剩下叔侄两人相依为命,这样的血脉亲情,更显韩愈之悲痛。第3段中,韩愈回忆了他和十二郎短暂的相处时光,阴差阳错之下,两人聚少离多,可谁想十二郎突然离世,从此天人永隔,韩愈为自己没有珍惜两人共同生活的时光后悔莫及,十分悲痛。

[参考译文]

某年某月某日,叔父韩愈在听说你去世后的第七天,才得以怀着悲痛向你表达诚意,并派建中在远方备好应时鲜美的食物作为祭品,告慰你十二郎的灵位:

唉!我幼年丧父,等到长大了,不知道父亲(的模样),只有依靠兄嫂。哥哥正当中年却死在南方,我和你都还小,跟随嫂嫂(把哥哥的灵柩)送回河阳老家安葬。不久又和你到江南谋生,孤苦伶仃,不曾有一天分开过。我上面(本来)有三个哥哥,都不幸早死。继承先父的后代,在孙子辈里只有你,在儿子辈里只有我。

我十九岁时,初次来到京城(参加考试)。四年以后,才回去看你。又过了四年,我去河阳探望祖先的坟墓,碰上你护送嫂嫂的灵柩来安葬。又过了两年,我在汴州辅佐董丞相,你来探望我,留下住了一年,请求回去接妻子儿女。第二年,董丞相去世,我离开汴州,你没能来成。这一年,我在徐州辅佐军务,派去接你的人刚动身,我就被免职离开徐州,你又没来成。我考虑到你跟着我在东边,也是客居,不可能久住;从长远考虑,还不如我回到家乡,等我安下家再接你来。唉!怎能料到你突然离开我而死去呢 (当初,)我和你都年轻,总以为虽然暂时分别,终究会长久在一起。因此我离开你而客居京城谋生,来寻求微薄的俸禄。如果知道会这样,即使是天子的公卿、宰相,我也不愿因此离开你一天而去赴任啊。

4.B “凡此”是用来修饰“琐琐”的,二者中间不能断开,排除A、C两项。“旧事”是“填膺”的主语,二者中间不能断开,排除D项。故选B。

5.D 二甲称“进士出身”,三甲称“同进士出身”。

6.答案 ①兄妹共同捉蟋蟀、凭吊蟋蟀。②兄妹一同在书斋读书学习。③兄长弱冠远游时,妹妹不忍分别,悲伤痛哭。④兄长中进士还家后,妹妹欣喜万分,扶案而出。

解析 袁枚的《祭妹文》寓真情于家常琐事的娓娓叙述之中,写得情真意切,生动感人。节选文字按照时间顺序,回忆了兄妹之间的四件生活小事,由“予捉蟋蟀……同临其穴”可概括出答案①;由“予九岁……温《缁衣》一章”可概括出答案②;由“予弱冠粤行,汝掎裳悲恸”可概括出答案③;由“逾三年,予披宫锦还家,汝从东厢扶案出,一家瞠视而笑”可概括出答案④。

[参考译文]

我捉蟋蟀,你举着手臂抢着捕捉;天气寒冷,蟋蟀死了,你和我一起到埋葬蟋蟀处凭吊。今天我收殓你的尸体,安葬你,当时的情景清晰地呈现在眼前。我九岁时,在书房里休息,你梳着两个发髻,披了一件细绢单衣进来,我们共同温习《诗经》中的《缁衣》一章。刚好老师开门进来,听到两个孩子琅琅的读书声,不禁微笑起来,连连发出“啧啧”的称赞声。这是七月十五日的事情。你在九泉之下,一定清楚地记得。我二十岁时去广东,你拉着我的衣裳,悲伤痛哭。过了三年,我考中进士,衣锦还乡,你从东厢房扶着长桌出来,一家人瞪着眼相视而笑,不记得当时话是从哪里说起的,大概是说了些在京城考中进士的情况以及报信人来得早、晚等吧。所有这些琐碎的事情,虽然已经成为过去,但只要我一天不死,就一天也不能忘却。往事堆积在我的胸中,想起来,心头悲切得像被堵塞了似的。它们像影子一样非常清晰,但真要靠近它抓住它,却又不见了。我后悔当时没有把这些幼年的情状,一条一条详细地记录下来。然而你已不在人间了,那么即使时光可以倒流,儿童时代可以重新来过,也没有人来为它们对照证实的了。

三年模拟练

1.B “始有墓碣之建修”意为“才有墓碑修造”,意思完整,中间不能断开,据此排除A、C、D三项。故选B。

2.C “序”也可以写在书的后面,如《史记·太史公自序》。

3.C “虽然不是本文的重点”说法错误,第三段叙说作者作序的缘起和目的,是本文的重点。

4.答案 (1)但是这次战斗,(革命者的)忠勇之血飞溅,浩然正气充满四面八方,草木为他们饱含悲痛,风云也因此而变了颜色。

(2)我写此序文,既是为了痛悼死去的先烈,也是希望把它作为对读此书的人们的勉励。

解析 (1)是:这。四塞:充满四面八方。含悲:饱含悲痛。

(2)为:动词,写。斯:指示代词,此。兹:此,这。勖:勉励。

5.答案 作者运用“史载田横事”的例子,与黄花岗起义作类比,意在表明有必要宣传黄花岗七十二烈士的事迹,也表达了对烈士姓名无可考、事迹难以流传的痛心。

解析 解答本题,首先要明确“史载田横事”的内容,然后思考这一典故与本文所写的黄花岗起义有何关联,最后分析运用“史载田横事”的例子的意图。

[参考译文]

清朝末年,国民党革命人士历尽艰难险阻,凭着坚定果敢、不屈不挠的精神,和残害百姓的敌人相搏斗,屡次受挫,牺牲惨烈,以辛亥年三月二十九日围攻两广督署的战役为最,我党的中坚分子大都牺牲了,那损失可以说是太大了。但是这次战斗,(革命者的)忠勇之血飞溅,浩然正气充满四面八方,草木为他们饱含悲痛,风云也因此而变了颜色,全国久不觉醒的人心,这才极度振作起来,(对清朝统治者)长期积聚的怨恨和愤怒,好像汹涌的波涛冲出山谷,不可阻挡,不到半年,在武昌爆发大革命因而获得了成功,那么这次战役的价值,简直可以使天地震惊、鬼神悲泣,和武昌革命的战役一样永垂不朽。

但是自从民国始建,变乱一个接一个地出现,(致使)黄花岗上的坟墓仍然埋没在荒烟蔓草中,拖到民国七年,才有墓碑修造,民国十年才有烈士事略编纂。然而这七十二位烈士(的事迹),又有的有记载但说得不详细,有的仅有姓名而无事迹的记叙,更严重的连姓名也不能考证,就好像史书上记载的田横的事,即使有司马迁那样善于为游侠作传的才能,也不能为五百壮士(人人都)立传,这就更加(令人)悲痛了。

邹海滨先生拿他编辑的《黄花岗烈士事略》请我写序文。当时我正为了讨伐敌人在桂林统率军队,环顾国内形势,敌人的气焰正旺盛,时势动荡不安,比清朝末年还要厉害;而我三十年前所倡导的“三民主义”“五权宪法”是各位先烈不惜牺牲自己的生命而努力争取的,它们还像以前一样没有得到实行,那么我在这次讨伐行动中所肩负的责任,比三十年前更加重大。如果全国人民都能用各位先烈那样的牺牲精神为国家而奋斗,协助我完成这一重大责任,实现我们理想中的真正的中华民国,那么这一部开国血史(《黄花岗烈士事略》),就可以传世不朽;不然的话,(我们)就不能继承先烈的遗志并且使它发扬光大,而仅仅对这些遗留的事迹空发感慨(不付诸行动),这实在是我们这些后死者的耻辱啊!

我写此序文,既是为了痛悼死去的先烈,也是希望把它作为对读此书的人们的勉励。

基础过关练

一、通假字:写出下列通假字所通之字并解释。

1.称心快意,几家能彀 “彀”同“ ”,

2.辛未三月念六夜四鼓 “念”同“ ”,

二、一词多义:解释下列加点的字。

1.与

2.竟

3.及

4.书

5.身

三、古今异义:写出下列加点词语的古义。

1.汝可以模拟得之

古义:

今义:模仿。

2.当亦乐牺牲吾身与汝身之福利

古义:

今义:生活上的利益,特指对职工生活(食、宿、医疗等)的照顾;使生活上得到利益。

3.此吾所以敢率性就死不顾汝也

古义:

今义:连词,表示因果关系;名词,实在的情由或适宜的举动(限用于固定词组中做宾语)。

四、词类活用:指出下列加点词的活用类型并解释。

1.吾充吾爱汝之心

2.当亦乐牺牲吾身与汝身之福利

3.瓜分之日可以死

4.当尽吾意为幸

5.吾平生未尝以吾所志语汝

6.汝幸而偶我

7.卒不忍独善其身

8.所未尽者,尚有万千

9.意洞手书

五、特殊句式:指出下列句子在句式上的特殊之处并翻译。

1.厅旁一室,为吾与汝双栖之所。

句式:

译文:

2.此吾所以敢率性就死不顾汝也。

句式:

译文:

3.吾与并肩携手。

句式:

译文:

4.望今后有远行,必以告妾。

句式:

译文:

5.称心快意,几家能彀

句式:

译文:

六、成语积累:判断下列句子中加点成语使用的正误。

1.张大爷看着金黄色的麦田,不禁司马青衫,颤声说道:“今年真是一个丰收年啊!” ( )

2.杨绛先生的不争并非太上忘情,只要有人冒犯到钱先生,她马上就会变成狮子和斗士,决不忍让和宽容半分。( )

3.老王是一位很有经验的警察,在进站人群中望眼欲穿,使坏人无法遁形。 ( )

4.自中央电视台大型公益栏目《等着我》开播以来,许多丢失孩子的家庭得以破镜重圆。 ( )

5.环境问题绝不是一个区域性问题,任何一个地方都难以独善其身。 ( )

七、微写作。

《论语》:士不可以不弘毅,任重而道远。

林觉民《与妻书》:乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。

鲁迅《“这也是生活”……》:无穷的远方,无数的人们,都和我有关。

以上名言激发了你的哪些思考和感想 请写一段文字,谈谈你的思考和感想。(200字左右)

片段阅读练

一、阅读下面的文言文片段,完成1—3题。

年、月、日,季父愈闻汝丧之七日,乃能衔哀致诚,使建中远具时羞之奠,告汝十二郎之灵:

呜呼!吾少孤,及长,不省所怙,惟兄嫂是依。中年兄殁南方,吾与汝俱幼,从嫂归葬河阳。既又与汝就食江南,零丁孤苦,未尝一日相离也。吾上有三兄,皆不幸早世。承先人后者,在孙惟汝,在子惟吾。

吾年十九,始来京城。其后四年,而归视汝。又四年,吾往河阳省坟墓,遇汝从嫂丧来葬。又二年,吾佐董丞相于汴州,汝来省吾,止一岁,请归取其孥。明年丞相薨吾去汴州汝不果来是年吾佐戎徐州使取汝者始行吾又罢去汝又不果来吾念汝从于东,东亦客也,不可以久;图久远者,莫如西归,将成家而致汝。呜呼!孰谓汝遽去吾而殁乎!吾与汝俱少年,以为虽暂相别,终当久相与处。故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄。诚知其如此,虽万乘之公相,吾不以一日辍汝而就也。

(节选自韩愈《祭十二郎文》,有删改)

1.()下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 ( )

A.明年/丞相薨/吾去汴州/汝不果来/是年/吾佐戎徐州使/取汝者始行/吾又罢去/汝又不果来/

B.明年丞相薨/吾去汴州汝不果来/是年/吾佐戎徐州使/取汝者始行/吾又罢去/汝又不果来/

C.明年/丞相薨/吾去汴州/汝不果来/是年/吾佐戎徐州/使取汝者始行/吾又罢去/汝又不果来/

D.明年丞相薨/吾去汴州汝不果来/是年/吾佐戎徐州/使取汝者始行/吾又罢去/汝又不果来/

2.()把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)呜呼!吾少孤,及长,不省所怙,惟兄嫂是依。

(2)诚知其如此,虽万乘之公相,吾不以一日辍汝而就也。

3.()《祭十二郎文》被誉为祭文中的“千年绝唱”,韩愈字字血泪,感情真挚。在节选的这几段文字中,韩愈是从哪些方面表达自己对十二郎的哀悼之情的

二、阅读下面的文言文片段,完成4—6题。

予捉蟋蟀,汝奋臂出其间;岁寒虫僵,同临其穴。今予殓汝葬汝,而当日之情形,憬然赴目。予九岁憩书斋,汝梳双髻,披单缣来,温《缁衣》一章。适先生奓户入,闻两童子音琅琅然,不觉莞尔,连呼则则。此七月望日事也。汝在九原,当分明记之。予弱冠粤行,汝掎裳悲恸。逾三年,予披宫锦还家,汝从东厢扶案出,一家瞠视而笑,不记语从何起,大概说长安登科,函使报信迟早云尔。凡此琐琐虽为陈迹然我一日未死则一日不能忘旧事填膺思之凄梗如影历历逼取便逝悔当时不将嫛婗情状,罗缕纪存。然而汝已不在人间,则虽年光倒流,儿时可再,而亦无与为证印者矣。

(节选自袁枚《祭妹文》,有删改)

4.()下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 ( )

A.凡此/琐琐虽为陈迹/然我一日未死/则一日不能忘/旧事填膺/思之凄梗/如影历历/逼取便逝/

B.凡此琐琐/虽为陈迹/然我一日未死/则一日不能忘/旧事填膺/思之凄梗/如影历历/逼取便逝/

C.凡此/琐琐虽为陈迹/然我一日未死/则一日不能忘旧事/填膺思之凄梗/如影历历/逼取便逝/

D.凡此琐琐/虽为陈迹/然我一日未死/则一日不能忘旧事/填膺思之凄梗/如影历历/逼取便逝/

5.()下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是 ( )

A.“单缣”,这里指用缣制成的单层衣衫。缣,双丝织的浅黄色细绢;而丝织品中的“素”一般是白色的。

B.“望日”,天文学上指月亮圆的那一天,通常是农历每月十五日(有时是十六日或十七日)。

C.“弱冠”,古代男子二十岁行冠礼,即戴上表示成人的帽子,以示成人,但因体犹未壮,故称“弱冠”。

D.“登科”指考中进士。进士按成绩分为“三甲”,即三等。进士一甲称“进士及第”,二甲称“同进士出身”,三甲称“进士出身”。

6.()请结合文本内容概括袁枚写了哪几件儿时小事来表现兄妹间的感情。

三年模拟练

阅读下面的文言文,完成1—5题。(20分)

《黄花岗烈士事略》序

孙 文

满清末造,革命党人历艰难险巇①,以坚毅不挠之精神,与民贼相搏,踬踣②者屡,死事之惨,以辛亥三月二十九日围攻两广督署之役为最,吾党菁华,付之一炬,其损失可谓大矣。然是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色,全国久蛰之人心,乃大兴奋,怨愤所积,如怒涛排壑,不可遏抑,不半载而武昌之大革命以成,则斯役之价值,直可惊天地、泣鬼神,与武昌革命之役并寿。

顾自民国肇造,变乱纷乘,黄花岗上一抔土,犹湮没于荒烟蔓草间,延至七年始有墓碣之建修十年始有事略之编纂而七十二烈士者又或有纪载而语焉不详或仅存姓名而无事迹甚者且姓名不可考,如史载田横事,虽以史迁之善传游侠,亦不能为五百人立传,滋可痛已!

邹君海滨以所辑《黄花岗烈士事略》丐序于予。时予方以讨贼督师桂林,环顾国内,贼氛方炽,杌陧③之象,视清季有加;而予三十年前所主唱之三民主义、五权宪法为诸先烈所不惜牺牲生命以争者,其不获实行也如故,则予此行所负之责任,尤倍重于三十年前。倘国人皆以诸先烈之牺牲精神为国奋斗,助予完成此重大之责任,实现吾人理想之真正中华民国,则此一部开国血史,可传世而不朽;否则不能继述先烈遗志且光大之,而徒感慨于其遗事,斯诚后死者之羞也。余为斯序,既痛逝者,并以为国人之读兹编者勖。

(选自《孙中山全集》,有删改)

[注] ①险巇:险阻崎岖。比喻艰难险恶。②踬踣:绊倒。比喻受挫。③杌陧:不安定,困厄。这里指动荡不安的时势。

1.()下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.延至七年/始有墓碣之/建修十年始有事略之/编纂而七十二烈士者/又或有纪载而语焉不详/或仅存姓名而无事迹/甚者且姓名不可考

B.延至七年/始有墓碣之建修/十年始有事略之编纂/而七十二烈士者/又或有纪载而语焉不详/或仅存姓名而无事迹/甚者且姓名不可考

C.延至七年始/有墓碣之建修/十年始有事略之编纂/而七十二烈士者/又或有纪载而语焉不详/或仅存姓名而无事迹/甚者且姓名不可考

D.延至七年始/有墓碣之建修/十年始有事略之/编纂而七十二烈士者/又或有纪载而语焉不详/或仅存姓名而无事迹/甚者且姓名不可考

2.()下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.武昌革命,即武昌起义,是指1911年10月10日在湖北武昌发生的一场旨在推翻清朝统治的兵变,也是辛亥革命的开端。

B.史迁,是对司马迁的一种敬称,是在司马迁去世以后才有的。司马迁在汉武帝时曾担任过太史令一职。

C.序,也作“叙”或称“引”,是说明书籍著述或出版意旨、编次体例、作者情况等内容的文章。“序”都写在书籍或文章的前面。

D.三民主义,是孙中山所倡导的民主革命纲领,是其民主思想的精髓和高度概括由民族主义、民权主义和民生主义三部分组成。

3.()下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.文章第1段,赞扬了“革命党人”不怕困难、不畏牺牲的斗争精神,并对黄花岗起义的价值予以高度评价。

B.文章第2段,以“顾”字为始,转写悲痛之情。悲痛的原因是时局动荡,烈士的英雄事迹没有得到流传。

C.第3段交代作序的缘起和目的,虽然不是本文的重点,但意在激励人们发扬先烈的牺牲精神,为国奋斗,实现建国理想。

D.这篇序文是应邹海滨先生的请求而写的,虽为序文,实际上更是一篇借烈士的鲜血激励士气、鼓舞人心的战斗檄文。

4.()把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)然是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色。

(2)余为斯序,既痛逝者,并以为国人之读兹编者勖。

5.()作者运用“史载田横事”的例子,有何意图 (3分)

答案全解全析

*与妻书

基础过关练

一、

1.够 能够

2.廿 二十

二、

1.①给予 ②连词,和,同

2.①完成 ②终于,终究

3.①介词,等到……时候 ②推及

4.①书信 ②书写

5.①身孕 ②自己

三、

1.想象,揣摩。

2.幸福。

3.……的原因。

四、

1.形容词作动词,扩充

2.形容词的意动用法,以……为乐

3.名词作状语,像切瓜一样

4.尽,形容词作动词,领会尽,领会透/幸,形容词作名词,幸事

5.名词作动词,追求

6.名词作动词,婚配,嫁给

7.形容词的使动用法,使……美好

8.尽,形容词作动词,写尽

9.名词作状语,用手,亲手

五、

1.句式:判断句,“为”表判断。

译文:小厅旁边有一间屋子,是我和你共同居住的地方。

2.句式:判断句,“也”表判断。

译文:这就是我敢任性赴死而不顾你的原因。

3.句式:省略句,应为“吾与(汝)并肩携手”。

译文:我同你并肩携手。

4.句式:省略句,应为“必以(之)告妾”。

译文:希望今后再出远门,一定要把这件事告诉我。

5.句式:主谓倒装句,应为“几家能彀,称心快意”。

译文:有几家能够称心如意呢

六、

1. 司马青衫:比喻极度悲伤。不合语境。

2.√ 太上忘情:指圣人不为情感所动。

3. 望眼欲穿:快把眼睛望穿了,形容盼望殷切。不合语境。

4. 破镜重圆:比喻夫妻失散或决裂后重又团圆。使用对象错误。

5.√ 独善其身:意思是做不上官,就搞好自身的修养。现在也指只顾自己,缺乏集体精神。

七、

写作指导 写作时,首先要读懂这三则名言,把握名言中所蕴含的哲理。“士不可以不弘毅,任重而道远”体现了儒家的用世精神和价值取向:士应当以弘扬道为己任,这是人生最重要的使命,也是人生价值之所在。“乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也”体现了林觉民牺牲个人幸福,为天下人谋永福的崇高情怀。“无穷的远方,无数的人们,都和我有关”中的“我”是指我们每一个人,即每个人都不是脱离社会而独立存在的,每个人都与其他人或事物有一定的关联,会对其他的人或事物产生影响。这句话让我们想到,我们是社会的一部分,是祖国的一员,是世界的一分子。我们应该心中有他人,眼中有世界,应该具有为国奉献、勇于担责的情怀。结合这三则名言的内容,写作时可以抓住关键词“责任”来立意。

片段阅读练

1.C “吾去汴州”“汝不果来”分别以“吾”“汝”为主语,是两个陈述句,两者中间应断开,据此排除B、D两项。“使取汝者”指“派去接你的人”,是“始行”的主语,“使”前面应断开,据此可排除A项。故选C。

2.答案 (1)唉!我幼年丧父,等到长大了,不知道父亲(的模样),只有依靠兄嫂。

(2)如果知道会这样,即使是天子的公卿、宰相,我也不愿因此离开你一天而去赴任啊。

解析 (1)孤:幼年丧父。省:了解,知道。怙:代指父亲。惟兄嫂是依:宾语前置句,正常语序为“惟依兄嫂”。

(2)诚:如果,果真。虽:即使。辍:舍弃,这里指离开。就:就职、赴任。

3.答案 ①强调两人血脉相连,骨肉亲情不可分割。②突出十二郎之死出乎意料,心中永含后悔之情。

解析 解答本题,要从整体上把握节选文字的大意。第1段,交代了十二郎去世以及韩愈祭奠十二郎之事。第2段中,韩愈阐述了自己与十二郎的关系,两人虽为叔侄,但是情同手足,而且韩氏家族门衰祚薄,只剩下叔侄两人相依为命,这样的血脉亲情,更显韩愈之悲痛。第3段中,韩愈回忆了他和十二郎短暂的相处时光,阴差阳错之下,两人聚少离多,可谁想十二郎突然离世,从此天人永隔,韩愈为自己没有珍惜两人共同生活的时光后悔莫及,十分悲痛。

[参考译文]

某年某月某日,叔父韩愈在听说你去世后的第七天,才得以怀着悲痛向你表达诚意,并派建中在远方备好应时鲜美的食物作为祭品,告慰你十二郎的灵位:

唉!我幼年丧父,等到长大了,不知道父亲(的模样),只有依靠兄嫂。哥哥正当中年却死在南方,我和你都还小,跟随嫂嫂(把哥哥的灵柩)送回河阳老家安葬。不久又和你到江南谋生,孤苦伶仃,不曾有一天分开过。我上面(本来)有三个哥哥,都不幸早死。继承先父的后代,在孙子辈里只有你,在儿子辈里只有我。

我十九岁时,初次来到京城(参加考试)。四年以后,才回去看你。又过了四年,我去河阳探望祖先的坟墓,碰上你护送嫂嫂的灵柩来安葬。又过了两年,我在汴州辅佐董丞相,你来探望我,留下住了一年,请求回去接妻子儿女。第二年,董丞相去世,我离开汴州,你没能来成。这一年,我在徐州辅佐军务,派去接你的人刚动身,我就被免职离开徐州,你又没来成。我考虑到你跟着我在东边,也是客居,不可能久住;从长远考虑,还不如我回到家乡,等我安下家再接你来。唉!怎能料到你突然离开我而死去呢 (当初,)我和你都年轻,总以为虽然暂时分别,终究会长久在一起。因此我离开你而客居京城谋生,来寻求微薄的俸禄。如果知道会这样,即使是天子的公卿、宰相,我也不愿因此离开你一天而去赴任啊。

4.B “凡此”是用来修饰“琐琐”的,二者中间不能断开,排除A、C两项。“旧事”是“填膺”的主语,二者中间不能断开,排除D项。故选B。

5.D 二甲称“进士出身”,三甲称“同进士出身”。

6.答案 ①兄妹共同捉蟋蟀、凭吊蟋蟀。②兄妹一同在书斋读书学习。③兄长弱冠远游时,妹妹不忍分别,悲伤痛哭。④兄长中进士还家后,妹妹欣喜万分,扶案而出。

解析 袁枚的《祭妹文》寓真情于家常琐事的娓娓叙述之中,写得情真意切,生动感人。节选文字按照时间顺序,回忆了兄妹之间的四件生活小事,由“予捉蟋蟀……同临其穴”可概括出答案①;由“予九岁……温《缁衣》一章”可概括出答案②;由“予弱冠粤行,汝掎裳悲恸”可概括出答案③;由“逾三年,予披宫锦还家,汝从东厢扶案出,一家瞠视而笑”可概括出答案④。

[参考译文]

我捉蟋蟀,你举着手臂抢着捕捉;天气寒冷,蟋蟀死了,你和我一起到埋葬蟋蟀处凭吊。今天我收殓你的尸体,安葬你,当时的情景清晰地呈现在眼前。我九岁时,在书房里休息,你梳着两个发髻,披了一件细绢单衣进来,我们共同温习《诗经》中的《缁衣》一章。刚好老师开门进来,听到两个孩子琅琅的读书声,不禁微笑起来,连连发出“啧啧”的称赞声。这是七月十五日的事情。你在九泉之下,一定清楚地记得。我二十岁时去广东,你拉着我的衣裳,悲伤痛哭。过了三年,我考中进士,衣锦还乡,你从东厢房扶着长桌出来,一家人瞪着眼相视而笑,不记得当时话是从哪里说起的,大概是说了些在京城考中进士的情况以及报信人来得早、晚等吧。所有这些琐碎的事情,虽然已经成为过去,但只要我一天不死,就一天也不能忘却。往事堆积在我的胸中,想起来,心头悲切得像被堵塞了似的。它们像影子一样非常清晰,但真要靠近它抓住它,却又不见了。我后悔当时没有把这些幼年的情状,一条一条详细地记录下来。然而你已不在人间了,那么即使时光可以倒流,儿童时代可以重新来过,也没有人来为它们对照证实的了。

三年模拟练

1.B “始有墓碣之建修”意为“才有墓碑修造”,意思完整,中间不能断开,据此排除A、C、D三项。故选B。

2.C “序”也可以写在书的后面,如《史记·太史公自序》。

3.C “虽然不是本文的重点”说法错误,第三段叙说作者作序的缘起和目的,是本文的重点。

4.答案 (1)但是这次战斗,(革命者的)忠勇之血飞溅,浩然正气充满四面八方,草木为他们饱含悲痛,风云也因此而变了颜色。

(2)我写此序文,既是为了痛悼死去的先烈,也是希望把它作为对读此书的人们的勉励。

解析 (1)是:这。四塞:充满四面八方。含悲:饱含悲痛。

(2)为:动词,写。斯:指示代词,此。兹:此,这。勖:勉励。

5.答案 作者运用“史载田横事”的例子,与黄花岗起义作类比,意在表明有必要宣传黄花岗七十二烈士的事迹,也表达了对烈士姓名无可考、事迹难以流传的痛心。

解析 解答本题,首先要明确“史载田横事”的内容,然后思考这一典故与本文所写的黄花岗起义有何关联,最后分析运用“史载田横事”的例子的意图。

[参考译文]

清朝末年,国民党革命人士历尽艰难险阻,凭着坚定果敢、不屈不挠的精神,和残害百姓的敌人相搏斗,屡次受挫,牺牲惨烈,以辛亥年三月二十九日围攻两广督署的战役为最,我党的中坚分子大都牺牲了,那损失可以说是太大了。但是这次战斗,(革命者的)忠勇之血飞溅,浩然正气充满四面八方,草木为他们饱含悲痛,风云也因此而变了颜色,全国久不觉醒的人心,这才极度振作起来,(对清朝统治者)长期积聚的怨恨和愤怒,好像汹涌的波涛冲出山谷,不可阻挡,不到半年,在武昌爆发大革命因而获得了成功,那么这次战役的价值,简直可以使天地震惊、鬼神悲泣,和武昌革命的战役一样永垂不朽。

但是自从民国始建,变乱一个接一个地出现,(致使)黄花岗上的坟墓仍然埋没在荒烟蔓草中,拖到民国七年,才有墓碑修造,民国十年才有烈士事略编纂。然而这七十二位烈士(的事迹),又有的有记载但说得不详细,有的仅有姓名而无事迹的记叙,更严重的连姓名也不能考证,就好像史书上记载的田横的事,即使有司马迁那样善于为游侠作传的才能,也不能为五百壮士(人人都)立传,这就更加(令人)悲痛了。

邹海滨先生拿他编辑的《黄花岗烈士事略》请我写序文。当时我正为了讨伐敌人在桂林统率军队,环顾国内形势,敌人的气焰正旺盛,时势动荡不安,比清朝末年还要厉害;而我三十年前所倡导的“三民主义”“五权宪法”是各位先烈不惜牺牲自己的生命而努力争取的,它们还像以前一样没有得到实行,那么我在这次讨伐行动中所肩负的责任,比三十年前更加重大。如果全国人民都能用各位先烈那样的牺牲精神为国家而奋斗,协助我完成这一重大责任,实现我们理想中的真正的中华民国,那么这一部开国血史(《黄花岗烈士事略》),就可以传世不朽;不然的话,(我们)就不能继承先烈的遗志并且使它发扬光大,而仅仅对这些遗留的事迹空发感慨(不付诸行动),这实在是我们这些后死者的耻辱啊!

我写此序文,既是为了痛悼死去的先烈,也是希望把它作为对读此书的人们的勉励。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])