高中语文统编版选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》课件(共20张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》课件(共20张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-30 21:36:33 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

君子远庖厨,见其生不忍见其死。

——《孟子 梁惠王上》

老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。

——《孟子 梁惠王上》

人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。 ——《孟子 告子上》

孟子所谓的“性善”不是指人具有先天的道德观念,而是说天生具备向善的要求和为善的能力。所以孟子强调加强个人自身修养,又提出了“仁政”的思想,即以“不忍人之心”行“不忍人之政”。

——《孟子 ·公孙丑上》第六章

忍人:狠心对待别人。

不忍人:怜爱别人。

不忍人之心:怜爱别人的心。:

学习目标

1.知人论世,了解孟子及作品等相关知识。

2.疏通课文,理清论证思路,赏析本文写法方面的特点。

3.思考孟子性善论和仁政论在当下的现实意义。

孟子(约前372年—前289年),姬姓,孟氏,名轲,字子舆,战国时期邹国(今山东邹城)人,著名哲学家、思想家、政治家、教育家,是孔子之后、荀子之前的儒家学派的代表人物,地位仅次于孔子,与孔子并称“孔孟”。

孟子是孔子之孙子思的再传弟子。他继承和发展了孔子的思想,把孔子侧重于个人道德的“仁”,推演为政治方面的仁政学说。

44岁时开始周游列国,先后到齐、宋、魏、鲁等国,游说诸侯,宣扬“仁政”,始终不受重用。晚年返回家乡,讲学著述,直到去世。汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术”,孟子和孔子一样,成为封建统治者尊崇的偶像;到唐代,已将孟子和孔子并称;元、明时称为“亚圣”。

知人论世

《孟子》一书是孟子的言论汇编,属语录体散文,由孟子及其弟子共同编写而成,记录了孟子的语言、政治观点 (仁政、王霸之辨、民本、格君心之非,民贵君轻)和政治行动,属儒家经典著作。其学说出发点为性善论,提出“仁政”“王道”,主张德治。

《孟子》一书不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极富特色的散文专集。孟子善辩,故《孟子》语言犀利酣畅,感情洋溢饱满,说理深刻透彻。

《孟子》共七篇:分别为《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》。每篇分为上、下章。

南宋时朱熹将《孟子》与( ),( ),( )合在一起称“四书”。《孟子》是四书中篇幅最长的一本,有三万五千多字,一直到清末,“四书”一直是科举必考内容。

文化常识复习:“四书”“五经”“六艺”

“四书”:

《论语》《孟子》《大学》《中庸》。

“五经”:

《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》,

简称: 诗、书、礼、易、春秋。“四书五经”是中国儒家的经典书籍,是南宋以后儒学的基本书目,是儒生学子的必读书。

“六艺”:

①六艺者,礼、乐、射、御、书、数也。其中礼、乐、射、御称为“大艺”,是贵族从政必具之术,在大学阶段要深入学习;书与数称为“小艺”,是民生日用之所需,在小学阶段是必修课。

②即六经,谓《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》也。

孟子的重要思想

① 性本善(凡人都可以为尧舜)

② 民为贵,社稷次之,君为轻(民本)

③ 穷则独善其身,达则兼济天下

(封建时代士大夫出世进退的准则)

④ 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈

(对国君傲然视之)

⑤ 劳心者治人,劳力者治于人。治于人者食于人,治人者食人,天下之通义也

文意梳理

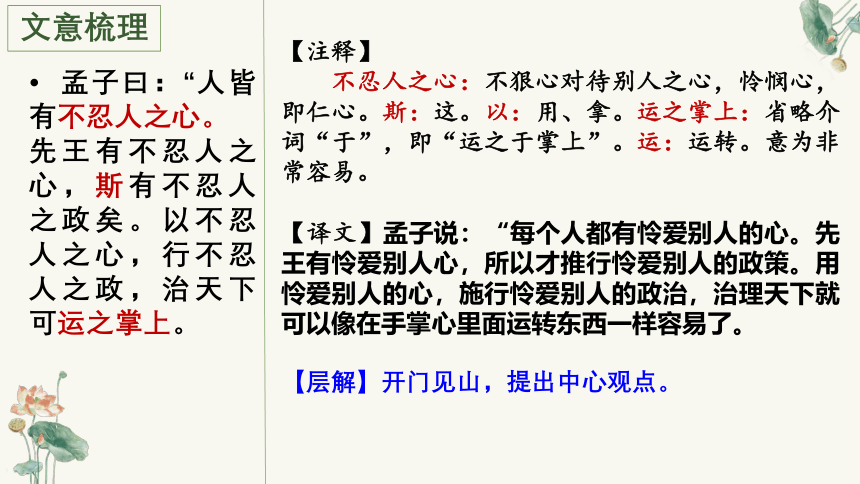

孟子曰:“人皆有不忍人之心。

先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

【注释】

不忍人之心:不狠心对待别人之心,怜悯心,即仁心。斯:这。以:用、拿。运之掌上:省略介词“于”,即“运之于掌上”。运:运转。意为非常容易。

【译文】孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。先王有怜爱别人心,所以才推行怜爱别人的政策。用怜爱别人的心,施行怜爱别人的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。

【层解】开门见山,提出中心观点。

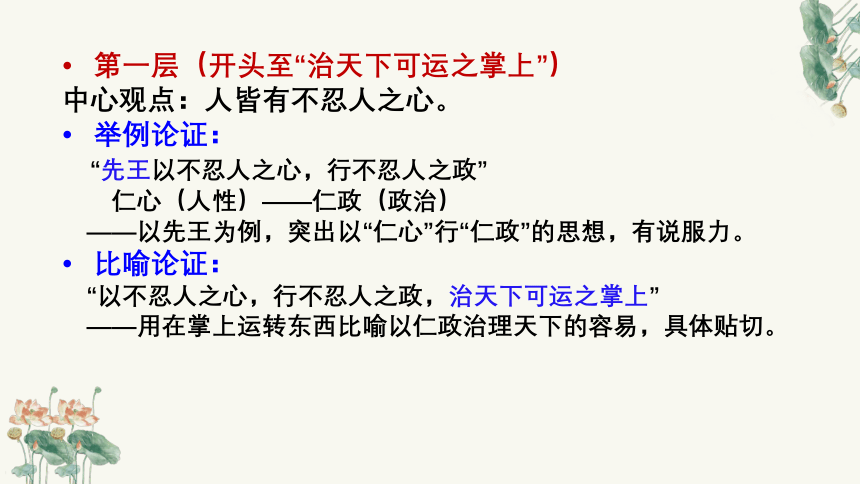

第一层(开头至“治天下可运之掌上”)

中心观点:人皆有不忍人之心。

举例论证:

“先王以不忍人之心,行不忍人之政”

仁心(人性)——仁政(政治)

——以先王为例,突出以“仁心”行“仁政”的思想,有说服力。

比喻论证:

“以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上”

——用在掌上运转东西比喻以仁政治理天下的容易,具体贴切。

【注释】

所以:……的原因。 谓:说。乍:突然。 孺子:小孩。 怵惕(chù tì):惊骇、恐惧。恻隐:哀痛、怜悯。内:同“纳”,接纳。交:结交。于:介词,与,跟。要(yāo)誉:博取名誉。要同“邀”。乡党:同乡。恶:音 wù,厌恶,讨厌,憎恶。 然:这样。

【译文】之所以说每个人都有怜悯别人的心是因为:例如现在有人突然看见一个小孩要掉到井里去了,都会产生惊惧怜悯的心理——这并不是因为想去和这孩子的父母结交,不是因为想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才这样的。

【层解】第二层:进一步论证“人皆有不忍人之心”

从正面举例论证:孺子将入井——人皆有恻隐之心

再用三个“非”从反面论述,具有客观性

所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心,非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

【注释】

由是观之:由此看来。羞恶:意动用法,对自己不善感到羞耻、对他人不善感到憎恶。辞让:谦逊推让。端:萌芽,发端,源头。“也”表判断。之,助词,取独;是:这。犹:犹如,好像。四体:四肢。

【译文】由此看来,没有同情怜悯之心,简直不是人;没有羞耻憎恶之心,简直不是人;没有谦让之心,简直不是人;没有是非心,简直不是人。同情怜悯之心是仁的发端;羞耻憎恶之心是义的发端;谦让之心是礼的发端;是非之心是智的发端。人有这四种发端,就像他有四肢一样。

【层解】第三层:阐释人要有“四心”,“四端”

反面:四个“无...之心,非人也”;

正面:仁、义、礼、智之端也。

——正反对比论证。并运用排比,既增强语势,表达强烈的感情,又严密地展开论述。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

【注释】

不能:不行。自贼:指残害自己。古今异义。我:同“己”,自身。扩而充之:推广且充实它。扩,推广;充,充实。之,指四端。然:通“燃”,燃烧。达:通达,引申为涌流,泉水涌出。苟:如果。以:连词,来。保:安定。四海:指天下。古人以为中国四境,皆有海环之,故而以四海为天下。事:服侍,侍奉。

【译文】有了这四种发端却自认为不行,这是自己伤害自己;认为他的君主不行,这是伤害他的君主。凡是自身保有这四种发端的人,就知道还要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始涌出来。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。”

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

【层解】第四层:阐述人不仅要有“四心、四端”,还要扩充它们,才足以安定天下。

比喻论证:“若火之始然,泉之始达。”

——运用比喻生动形象证实扩大充实四端的必要性。

假设对比论证:“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

——强调扩充“四端”在为人、为政方面的重要性。

【思考】孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,但又要求“知皆扩而充之”,两者是否矛盾

①不矛盾。

②因为在孟子看来,即使“人皆有不忍人之心”,然而在人们的社会活动中,仍存在私欲膨胀的问题,这会导致善的本性逐渐泯灭,所以必须在后天的教育中指导人们自觉地扩大充实自己的“四端”。

恻隐---仁

羞恶---义

辞让---礼

是非---智

人皆有不忍人之心

四心

四端

人皆有不忍人之心 行不忍人之政

施行 仁政

文本小结

论证方法:举例论证、比喻论证、

正反对比论证、假设论证

背景补充

孟子生活的战国中期,各国互相攻伐,强者称霸,割据混乱的局面已成为社会经济进一步发展的障碍。尖锐激烈的社会变革和错综复杂的社会矛盾,激起了新旧势力和各种不同政治主张的剧烈斗争,形成百家争鸣的局面。

孟子针对社会现状阐述自己的观点,宣扬他的“仁政”“王道”学说。与孔子一样,他力图将儒家的政治理论和治国理念转化为具体的国家治理主张,并推行于天下。在这样的社会背景下,孟子开始周游列国,游说各国君主,推行他的政治主张。《人皆有不忍人之心》即是其一。

1、解释下列加点词在文中的意思。

①今人乍见孺子将入于井

②不足以事父母

③人皆有不忍人之心

④皆有怵惕恻隐之心

⑤自贼者也

⑥非所以内交于孺子之父母也

⑦所以谓人皆有不忍人之心者

⑧无辞让之心

⑨非所以要誉于乡党朋友也

⑩无羞恶之心

⑩意动用法,“对自己的不善感到羞愧、对他人的不善感到憎恶

①乍:突然

②事:服侍,赡养

③忍:狠

④怵惕:惊惧。恻隐:怜悯

⑤贼:伤害、残害。

⑥内:同“纳”,接纳。

⑦所以:……的原因

⑧辞让:推辞谦让

⑨要:同“邀”,求。

随堂检测

2、翻译下列句子。

①以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

②凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。

①用怜悯体恤别人的心,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里运转东西一样容易了。

②凡是有这四种发端的人,知道都要推广并充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。

3、文中用了哪些论证方法?语言有什么特色?

4、请简要概括本文的论述思路。

朗读下面语段,理解孟子“浩然之气”的内涵。

(公孙丑问曰):“敢问夫子恶乎长 ”

(孟子)曰:“我知言(知言:懂得分析,辨析言辞),我善养吾浩然之气。”

(公孙丑问曰):“敢问何谓浩然之气 ”

(孟子)曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊(qiè痛快,满意)于心,则馁矣。我故曰,告子未尝知义,以其外之也。必有事焉,而勿正,心勿忘,勿助长也。无若宋人然:宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:‘今日病矣!予助苗长矣!’其子趋而注视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也--非徒无益,而又害之。”

拓展阅读

(公孙丑)问曰:“何谓知言 ”

(孟子)曰:“诐(bì不正的言论)辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。生于其心,害于其政;发于其政,害于其事。圣人复起,必从吾言矣。

(公孙丑)曰:“宰我、子贡善为说辞,冉牛、闵子、颜渊善言德行;孔子兼之,曰:‘我于辞命,则不能也。’”

感谢观看

君子远庖厨,见其生不忍见其死。

——《孟子 梁惠王上》

老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。

——《孟子 梁惠王上》

人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。 ——《孟子 告子上》

孟子所谓的“性善”不是指人具有先天的道德观念,而是说天生具备向善的要求和为善的能力。所以孟子强调加强个人自身修养,又提出了“仁政”的思想,即以“不忍人之心”行“不忍人之政”。

——《孟子 ·公孙丑上》第六章

忍人:狠心对待别人。

不忍人:怜爱别人。

不忍人之心:怜爱别人的心。:

学习目标

1.知人论世,了解孟子及作品等相关知识。

2.疏通课文,理清论证思路,赏析本文写法方面的特点。

3.思考孟子性善论和仁政论在当下的现实意义。

孟子(约前372年—前289年),姬姓,孟氏,名轲,字子舆,战国时期邹国(今山东邹城)人,著名哲学家、思想家、政治家、教育家,是孔子之后、荀子之前的儒家学派的代表人物,地位仅次于孔子,与孔子并称“孔孟”。

孟子是孔子之孙子思的再传弟子。他继承和发展了孔子的思想,把孔子侧重于个人道德的“仁”,推演为政治方面的仁政学说。

44岁时开始周游列国,先后到齐、宋、魏、鲁等国,游说诸侯,宣扬“仁政”,始终不受重用。晚年返回家乡,讲学著述,直到去世。汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术”,孟子和孔子一样,成为封建统治者尊崇的偶像;到唐代,已将孟子和孔子并称;元、明时称为“亚圣”。

知人论世

《孟子》一书是孟子的言论汇编,属语录体散文,由孟子及其弟子共同编写而成,记录了孟子的语言、政治观点 (仁政、王霸之辨、民本、格君心之非,民贵君轻)和政治行动,属儒家经典著作。其学说出发点为性善论,提出“仁政”“王道”,主张德治。

《孟子》一书不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极富特色的散文专集。孟子善辩,故《孟子》语言犀利酣畅,感情洋溢饱满,说理深刻透彻。

《孟子》共七篇:分别为《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》。每篇分为上、下章。

南宋时朱熹将《孟子》与( ),( ),( )合在一起称“四书”。《孟子》是四书中篇幅最长的一本,有三万五千多字,一直到清末,“四书”一直是科举必考内容。

文化常识复习:“四书”“五经”“六艺”

“四书”:

《论语》《孟子》《大学》《中庸》。

“五经”:

《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》,

简称: 诗、书、礼、易、春秋。“四书五经”是中国儒家的经典书籍,是南宋以后儒学的基本书目,是儒生学子的必读书。

“六艺”:

①六艺者,礼、乐、射、御、书、数也。其中礼、乐、射、御称为“大艺”,是贵族从政必具之术,在大学阶段要深入学习;书与数称为“小艺”,是民生日用之所需,在小学阶段是必修课。

②即六经,谓《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》也。

孟子的重要思想

① 性本善(凡人都可以为尧舜)

② 民为贵,社稷次之,君为轻(民本)

③ 穷则独善其身,达则兼济天下

(封建时代士大夫出世进退的准则)

④ 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈

(对国君傲然视之)

⑤ 劳心者治人,劳力者治于人。治于人者食于人,治人者食人,天下之通义也

文意梳理

孟子曰:“人皆有不忍人之心。

先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

【注释】

不忍人之心:不狠心对待别人之心,怜悯心,即仁心。斯:这。以:用、拿。运之掌上:省略介词“于”,即“运之于掌上”。运:运转。意为非常容易。

【译文】孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。先王有怜爱别人心,所以才推行怜爱别人的政策。用怜爱别人的心,施行怜爱别人的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。

【层解】开门见山,提出中心观点。

第一层(开头至“治天下可运之掌上”)

中心观点:人皆有不忍人之心。

举例论证:

“先王以不忍人之心,行不忍人之政”

仁心(人性)——仁政(政治)

——以先王为例,突出以“仁心”行“仁政”的思想,有说服力。

比喻论证:

“以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上”

——用在掌上运转东西比喻以仁政治理天下的容易,具体贴切。

【注释】

所以:……的原因。 谓:说。乍:突然。 孺子:小孩。 怵惕(chù tì):惊骇、恐惧。恻隐:哀痛、怜悯。内:同“纳”,接纳。交:结交。于:介词,与,跟。要(yāo)誉:博取名誉。要同“邀”。乡党:同乡。恶:音 wù,厌恶,讨厌,憎恶。 然:这样。

【译文】之所以说每个人都有怜悯别人的心是因为:例如现在有人突然看见一个小孩要掉到井里去了,都会产生惊惧怜悯的心理——这并不是因为想去和这孩子的父母结交,不是因为想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才这样的。

【层解】第二层:进一步论证“人皆有不忍人之心”

从正面举例论证:孺子将入井——人皆有恻隐之心

再用三个“非”从反面论述,具有客观性

所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心,非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

【注释】

由是观之:由此看来。羞恶:意动用法,对自己不善感到羞耻、对他人不善感到憎恶。辞让:谦逊推让。端:萌芽,发端,源头。“也”表判断。之,助词,取独;是:这。犹:犹如,好像。四体:四肢。

【译文】由此看来,没有同情怜悯之心,简直不是人;没有羞耻憎恶之心,简直不是人;没有谦让之心,简直不是人;没有是非心,简直不是人。同情怜悯之心是仁的发端;羞耻憎恶之心是义的发端;谦让之心是礼的发端;是非之心是智的发端。人有这四种发端,就像他有四肢一样。

【层解】第三层:阐释人要有“四心”,“四端”

反面:四个“无...之心,非人也”;

正面:仁、义、礼、智之端也。

——正反对比论证。并运用排比,既增强语势,表达强烈的感情,又严密地展开论述。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

【注释】

不能:不行。自贼:指残害自己。古今异义。我:同“己”,自身。扩而充之:推广且充实它。扩,推广;充,充实。之,指四端。然:通“燃”,燃烧。达:通达,引申为涌流,泉水涌出。苟:如果。以:连词,来。保:安定。四海:指天下。古人以为中国四境,皆有海环之,故而以四海为天下。事:服侍,侍奉。

【译文】有了这四种发端却自认为不行,这是自己伤害自己;认为他的君主不行,这是伤害他的君主。凡是自身保有这四种发端的人,就知道还要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始涌出来。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。”

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

【层解】第四层:阐述人不仅要有“四心、四端”,还要扩充它们,才足以安定天下。

比喻论证:“若火之始然,泉之始达。”

——运用比喻生动形象证实扩大充实四端的必要性。

假设对比论证:“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

——强调扩充“四端”在为人、为政方面的重要性。

【思考】孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,但又要求“知皆扩而充之”,两者是否矛盾

①不矛盾。

②因为在孟子看来,即使“人皆有不忍人之心”,然而在人们的社会活动中,仍存在私欲膨胀的问题,这会导致善的本性逐渐泯灭,所以必须在后天的教育中指导人们自觉地扩大充实自己的“四端”。

恻隐---仁

羞恶---义

辞让---礼

是非---智

人皆有不忍人之心

四心

四端

人皆有不忍人之心 行不忍人之政

施行 仁政

文本小结

论证方法:举例论证、比喻论证、

正反对比论证、假设论证

背景补充

孟子生活的战国中期,各国互相攻伐,强者称霸,割据混乱的局面已成为社会经济进一步发展的障碍。尖锐激烈的社会变革和错综复杂的社会矛盾,激起了新旧势力和各种不同政治主张的剧烈斗争,形成百家争鸣的局面。

孟子针对社会现状阐述自己的观点,宣扬他的“仁政”“王道”学说。与孔子一样,他力图将儒家的政治理论和治国理念转化为具体的国家治理主张,并推行于天下。在这样的社会背景下,孟子开始周游列国,游说各国君主,推行他的政治主张。《人皆有不忍人之心》即是其一。

1、解释下列加点词在文中的意思。

①今人乍见孺子将入于井

②不足以事父母

③人皆有不忍人之心

④皆有怵惕恻隐之心

⑤自贼者也

⑥非所以内交于孺子之父母也

⑦所以谓人皆有不忍人之心者

⑧无辞让之心

⑨非所以要誉于乡党朋友也

⑩无羞恶之心

⑩意动用法,“对自己的不善感到羞愧、对他人的不善感到憎恶

①乍:突然

②事:服侍,赡养

③忍:狠

④怵惕:惊惧。恻隐:怜悯

⑤贼:伤害、残害。

⑥内:同“纳”,接纳。

⑦所以:……的原因

⑧辞让:推辞谦让

⑨要:同“邀”,求。

随堂检测

2、翻译下列句子。

①以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

②凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。

①用怜悯体恤别人的心,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里运转东西一样容易了。

②凡是有这四种发端的人,知道都要推广并充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。

3、文中用了哪些论证方法?语言有什么特色?

4、请简要概括本文的论述思路。

朗读下面语段,理解孟子“浩然之气”的内涵。

(公孙丑问曰):“敢问夫子恶乎长 ”

(孟子)曰:“我知言(知言:懂得分析,辨析言辞),我善养吾浩然之气。”

(公孙丑问曰):“敢问何谓浩然之气 ”

(孟子)曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊(qiè痛快,满意)于心,则馁矣。我故曰,告子未尝知义,以其外之也。必有事焉,而勿正,心勿忘,勿助长也。无若宋人然:宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:‘今日病矣!予助苗长矣!’其子趋而注视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也--非徒无益,而又害之。”

拓展阅读

(公孙丑)问曰:“何谓知言 ”

(孟子)曰:“诐(bì不正的言论)辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。生于其心,害于其政;发于其政,害于其事。圣人复起,必从吾言矣。

(公孙丑)曰:“宰我、子贡善为说辞,冉牛、闵子、颜渊善言德行;孔子兼之,曰:‘我于辞命,则不能也。’”

感谢观看