1.4物质性质的探究同步课时练-2022学年初中化学科粤版(2012)九年级上册(含解析)

文档属性

| 名称 | 1.4物质性质的探究同步课时练-2022学年初中化学科粤版(2012)九年级上册(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 60.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-11-30 23:20:09 | ||

图片预览

文档简介

1.4物质性质的探究同步课时练

一、单选题(共17题)

1.关于物质的用途,下列主要利用其物理性质的是

A.干冰用作制冷剂 B.纯碱用于玻璃生产

C.氧气用于急救病人 D.小苏打用于治疗胃酸过多症

2.我国提出的“一带一路”是跨越时空的宏伟构想,古丝绸之路将中国的发明和技术传送到国外,下列变化或技术属于物理变化的是

A.液化气的燃烧 B.使用火药 C.用棉花线织布 D.冶炼金属

3.下列四种性质中, 属于物质化学性质的是

A.颜色 B.导电性 C.硬度 D.可燃性

4.下列物质的用途只是利用了物质的物理性质的是

A.汽油除油渍 B.氢氧化钠除油污

C.碳酸钙做补钙剂 D.氢氧化钠溶液吸收二氧化碳

5.化学服务于生活,下列过程中利用了物质的化学性质的是

A.分离空气制氧气

B.乙炔与氧气形成高温氧炔焰

C.用氢气填充气球

D.洗洁精通过乳化作用除去油污

6.属于化学性质的是

A.氢氧化钠易潮解 B.浓盐酸易挥发

C.氯化钠易溶解 D.碳酸易分解

7.下列物质的用途与其化学性质相关的是

A.用铝作导线 B.用金刚石切割玻璃

C.用活性炭作净水剂 D.用氮气作食品包装袋的填充气

8.下列物质的用途中,利用其物理性质的是

A.氧气用于切割金属 B.稀有气体可制成多种用途的电光源

C.铁粉用作食品保鲜吸氧剂 D.小苏打用于治疗胃酸过多

9.下列物质的用途中,主要利用物理性质的是( )

A.稀有气体用于霓虹灯 B.食品包装充氮防腐 C.氧气用于急救病人 D.氧气用于气焊

10.下列物质性质的描述中,属于化学性质的是

A.氢气可以在空气中燃烧

B.金属汞常温下是液体

C.高锰酸钾是紫黑色固体

D.二氧化硫气体具有刺激性气味

11.下列实验室中的交流,属于化学变化的是( )

A.锥形瓶:“同学们不爱惜,我被摔碎了”

B.铁架台:“好难受!我在潮湿的空气中生锈了”

C.酒精灯:“帽子呢?我的燃料越来越少了”

D.干冰:“我一到云层,云朵就化雨了”

12.下列物质的用途主要利用其化学性质的是 ( )

A.氦气用于填充气球 B.干冰用于人工降雨

C.一氧化碳用作燃料 D.金刚石用于切割玻璃

13.下列有关物质性质的叙述中,属于物质化学性质的是

A.标准状况下氧气的密度是1.429g/L

B.二氧化硫是具有刺激性气味的气体

C.二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊

D.在低温加压下,液氧能变成雪花状的淡蓝色固体

14. 下列变化中,属于化学变化的是

A.空气液化 B.米酿成醋 C.矿石粉碎 D.酒精挥发

15.下列物质的用途,主要利用了物质化学性质的是 ( )

A.氧气用于急救病人 B.金属钨用于制造灯泡里的灯丝

C.液态氮气用作制冷剂 D.生铁用于制造铁锅

16.下列变化属于物理变化的是( )

A.铁的冶炼 B.光合作用 C.火药爆炸 D.工业制氧

17.物质的性质决定物质的用途。下列物质的用途,主要利用物质的化学性质的是( )

A.干冰用于人工降雨

B.天然气用作燃料

C.用金刚石裁玻璃

D.用铜铝制导线

二、综合题(共4题)

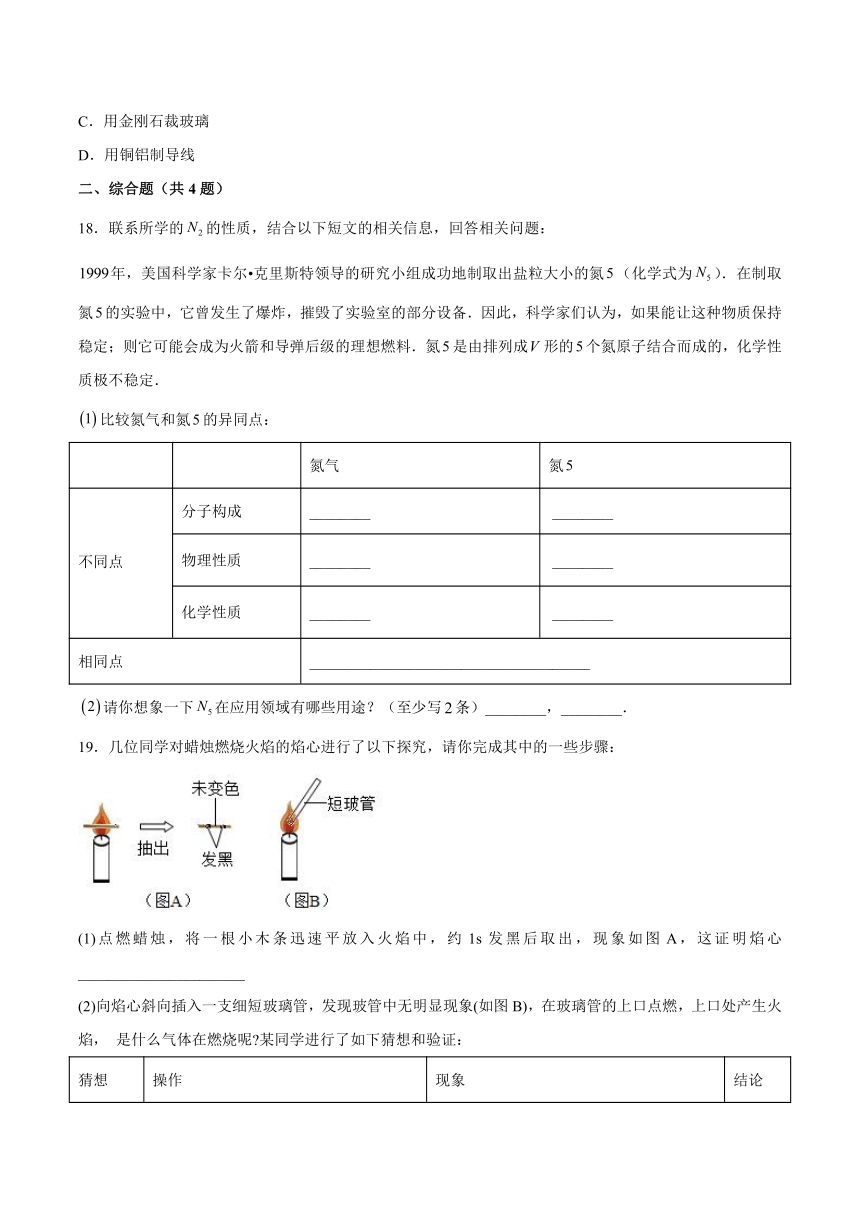

18.联系所学的的性质,结合以下短文的相关信息,回答相关问题:

年,美国科学家卡尔 克里斯特领导的研究小组成功地制取出盐粒大小的氮(化学式为).在制取氮的实验中,它曾发生了爆炸,摧毁了实验室的部分设备.因此,科学家们认为,如果能让这种物质保持稳定;则它可能会成为火箭和导弹后级的理想燃料.氮是由排列成形的个氮原子结合而成的,化学性质极不稳定.

比较氮气和氮的异同点:

氮气 氮

不同点 分子构成 ________ ________

物理性质 ________ ________

化学性质 ________ ________

相同点 _____________________________________

请你想象一下在应用领域有哪些用途?(至少写条)________,________.

19.几位同学对蜡烛燃烧火焰的焰心进行了以下探究,请你完成其中的一些步骤:

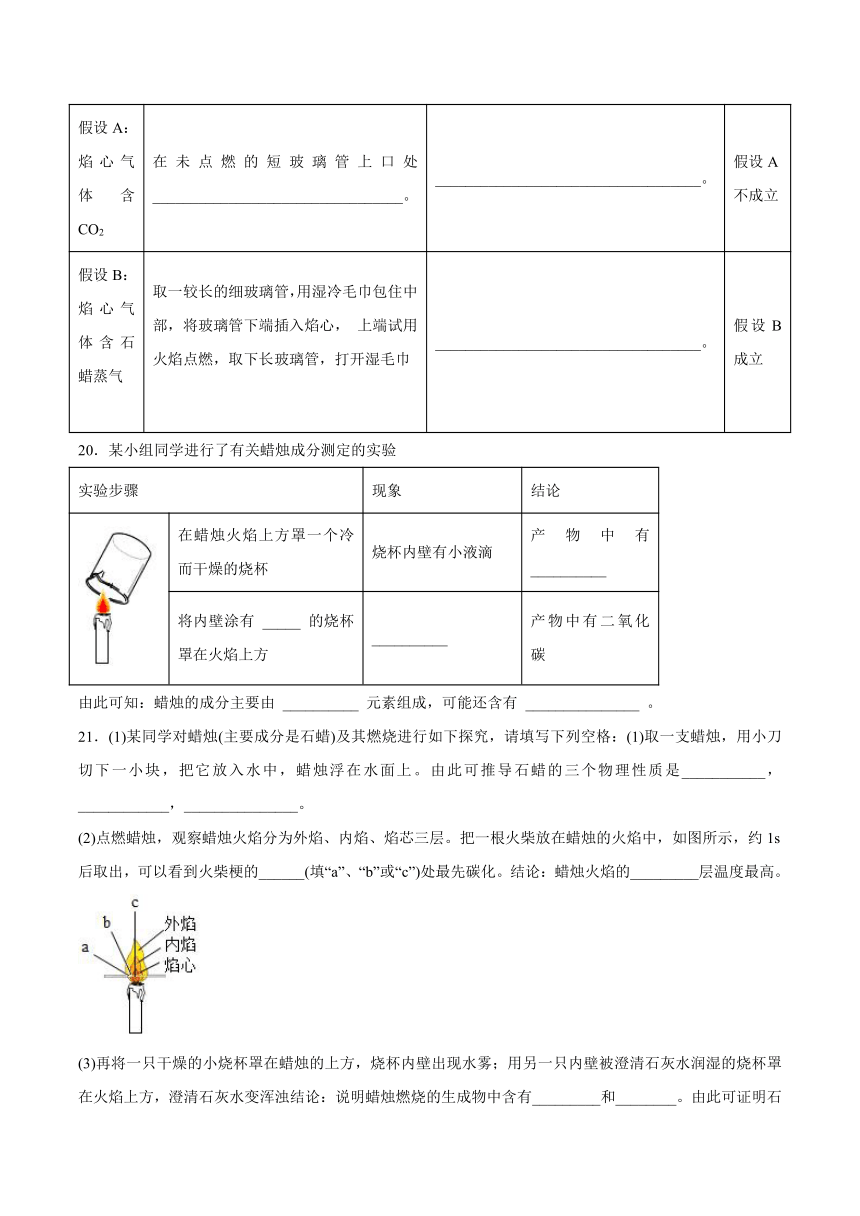

(1)点燃蜡烛,将一根小木条迅速平放入火焰中,约1s发黑后取出,现象如图A,这证明焰心______________________

(2)向焰心斜向插入一支细短玻璃管,发现玻管中无明显现象(如图B),在玻璃管的上口点燃,上口处产生火焰, 是什么气体在燃烧呢 某同学进行了如下猜想和验证:

猜想 操作 现象 结论

假设A:焰心气体含CO2 在未点燃的短玻璃管上口处_________________________________。 ___________________________________。 假设A不成立

假设B:焰心气体含石蜡蒸气 取一较长的细玻璃管,用湿冷毛巾包住中部,将玻璃管下端插入焰心, 上端试用火焰点燃,取下长玻璃管,打开湿毛巾 ___________________________________。 假设B成立

20.某小组同学进行了有关蜡烛成分测定的实验

实验步骤 现象 结论

在蜡烛火焰上方罩一个冷而干燥的烧杯 烧杯内壁有小液滴 产物中有 __________

将内壁涂有 _____ 的烧杯罩在火焰上方 __________ 产物中有二氧化碳

由此可知:蜡烛的成分主要由 __________ 元素组成,可能还含有 _______________ 。

21.(1)某同学对蜡烛(主要成分是石蜡)及其燃烧进行如下探究,请填写下列空格:(1)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它放入水中,蜡烛浮在水面上。由此可推导石蜡的三个物理性质是___________,____________,_______________。

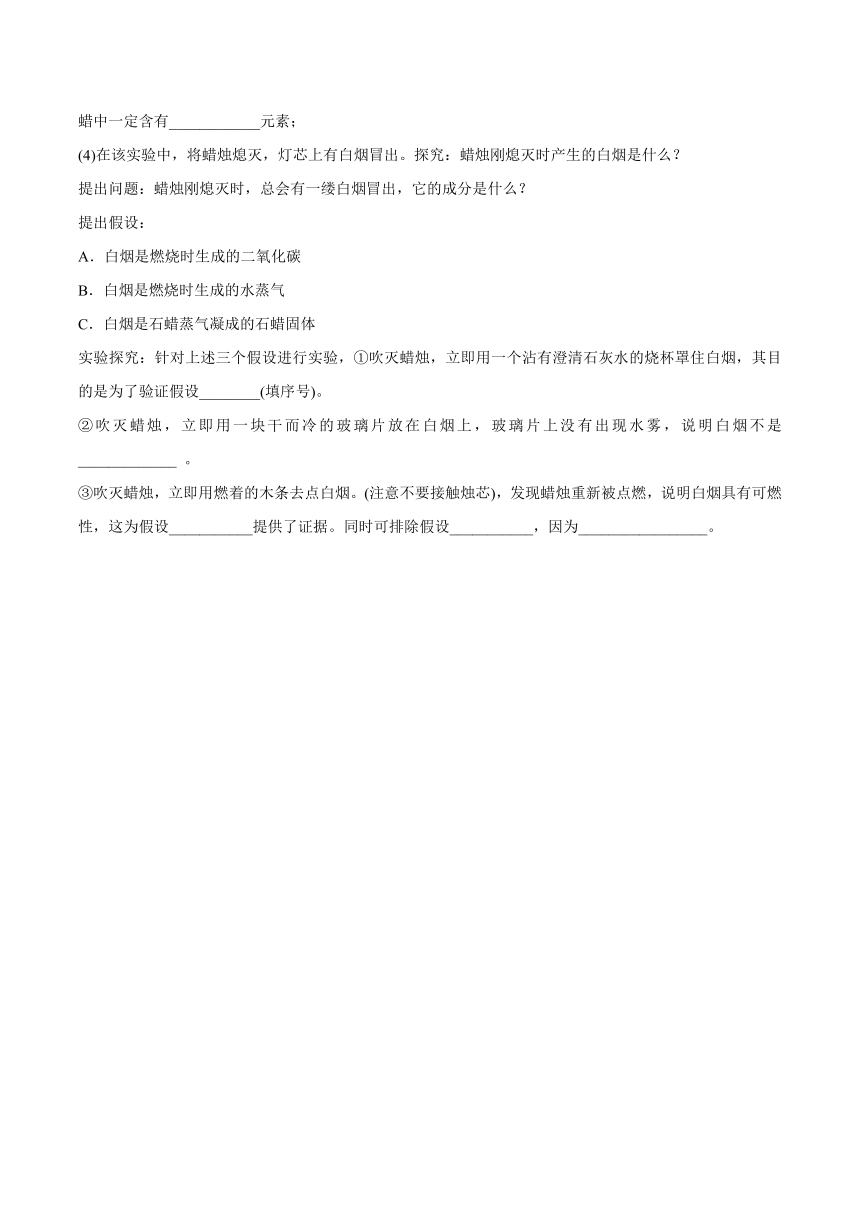

(2)点燃蜡烛,观察蜡烛火焰分为外焰、内焰、焰芯三层。把一根火柴放在蜡烛的火焰中,如图所示,约1s后取出,可以看到火柴梗的______(填“a”、“b”或“c”)处最先碳化。结论:蜡烛火焰的_________层温度最高。

(3)再将一只干燥的小烧杯罩在蜡烛的上方,烧杯内壁出现水雾;用另一只内壁被澄清石灰水润湿的烧杯罩在火焰上方,澄清石灰水变浑浊结论:说明蜡烛燃烧的生成物中含有_________和________。由此可证明石蜡中一定含有____________元素;

(4)在该实验中,将蜡烛熄灭,灯芯上有白烟冒出。探究:蜡烛刚熄灭时产生的白烟是什么?

提出问题:蜡烛刚熄灭时,总会有一缕白烟冒出,它的成分是什么?

提出假设:

A.白烟是燃烧时生成的二氧化碳

B.白烟是燃烧时生成的水蒸气

C.白烟是石蜡蒸气凝成的石蜡固体

实验探究:针对上述三个假设进行实验,①吹灭蜡烛,立即用一个沾有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,其目的是为了验证假设________(填序号)。

②吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有出现水雾,说明白烟不是_____________ 。

③吹灭蜡烛,立即用燃着的木条去点白烟。(注意不要接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,这为假设___________提供了证据。同时可排除假设___________,因为_________________。

参考答案

1.A

【解析】物理性质是物质不需要发生化学变化就表现出来的性质;化学性质是物质在化学变化中表现出来的性质。据此进行分析解答。

A.干冰用作人工降雨,是利用了干冰升华时吸热的性质,不需要发生化学变化就能表现出来,是利用了其物理性质,故A正确;

B. 纯碱用于玻璃生产是利用纯碱(碳酸钠)的化学性质,故B错误;

C. 氧气用于急救病人是利用了氧气的化学性质----供给呼吸,故C错误;

D. 小苏打用于治疗胃酸过多症,是利用小苏打(碳酸氢钠)能和胃酸(主要成分是盐酸)反应的性质,需要通过化学反应才能表现出来,属于化学性质,故D错误。

2.C

【详解】

A. 液化气的燃烧有新物质生成,属于化学变化,选项错误;

B. 使用火药后生成了新物质,属于化学变化,选项错误;

C. 用棉花线织布是棉花线的形状发生了变化,属于物理变化,选项正确;

D. 冶炼金属生成了新物质,属于化学变化,选项错误,故选C。

3.D

【分析】

物理性质是不需要借助化学变化就能体现的性质,如颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度、硬度、溶解性、导电性、导热性等;

化学性质是通过化学变化体现的性质,如可燃性、助燃性、酸碱性、氧化性、还原性、稳定性等。

【详解】

A、颜色属于物理性质,不符合题意;

B、导电性属于物理性质,不符合题意;

C、硬度属于物理性质,不符合题意;

D、可燃性需要通过化学变化表现出来,属于化学性质,符合题意;

故选:D。

4.A

【详解】

A. 汽油除油渍利用了油污能溶于汽油形成溶液的性质,属于物理性质,选项正确;

B. 氢氧化钠除油污是油污在氢氧化钠溶液里能发生化学变化生成可溶性物质,利用了物质的化学性质,选项错误;

C. 碳酸钙做补钙剂是因为碳酸钙能与胃液中的盐酸反应生成可溶于水的氯化钙,利用了物质的化学性质,选项错误;

D. 氢氧化钠在溶液中能与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,可用来吸收二氧化碳,利用了氢氧化钠的化学性质,选项错误,故选A。

5.B

【分析】

物质在化学变化中表现出来的性质叫化学性质,如可燃性、助燃性、氧化性、还原性等。

【详解】

A、分离空气制氧气,利用沸点不同分离,不通过化学变化就表现出,属于物理性质,故A不正确;

B、乙炔与氧气形成高温氧炔焰是利用乙炔的可燃性,属于化学性质,故B正确;

C、用氢气填充气球,氢气密度小,不通过化学变化就表现出,属于物理性质,故C不正确;

D、洗洁精通过乳化作用除去油污是洗洁精的乳化作用,属于物理性质,故D不正确。故选B。

6.D

【解析】

试题分析:化学性质是通过化学变化表现出来的性质,包括还原性、氧化性、可燃性等;物理性质不需要发生化学变化就能表现出来,如颜色、状态、气味、密度、挥发性等。故选D。

考点:物质的性质

7.D

【解析】

A、用铝作导线利用了铝的物理性质导电性.

B、用金刚石切割玻璃利用了金刚石的物理性质硬度大.

C、用活性炭作净水剂利用了活性炭的物理性质吸附作用.

D、用氮气作食品包装袋的填充气利用了氮气的化学性质不活泼.

故选D.

8.B

【解析】

A、氧气用于切割金属,是利用了氧气能支持燃烧的性质,需要通过化学变化才表现出来,是利用了其化学性质,故选项错误;B、稀有气体通电后发出不同颜色的光,可用于点光源,不需要发生化学变化就能表现出来,是利用了其物理性质,故选项正确;C、铁粉用作食品保鲜吸氧剂,是利用铁能与氧气、水分反应生成铁锈的性质,需要通过化学变化才表现出来,是利用了其化学性质,故选项错误;D、小苏打用于治疗胃酸过多,是利用了碳酸氢钠能与酸反应的性质,需要通过化学变化才表现出来,是利用了其化学性质,故选项错误。故选B。

9.A

【分析】

物质在化学变化中表现出来的性质叫化学性质,如可燃性、助燃性、氧化性、还原性等;物质不需要发生化学变化就表现出来的性质,叫物理性质;物理性质经常表现为:颜色、状态、气味、密度、硬度、熔点、沸点、导电性、导热性、溶解性、挥发性等。

【详解】

A、稀有气体用于霓虹灯,是利用了稀有气体通电时能发出有色光的性质,不需要发生化学变化就能表现出来,是利用了其物理性质,故选项正确;

B、食品包装袋充入氮气防腐,是利用氮气的稳定性,属于化学性质,故选项错误;

C、氧气用于急救病人,是利用的氧化性,属于化学性质,故选项错误;

D、氧气用于气焊,是利用了氧气的助燃性,需要发生化学变化才能表现出来,是利用了其化学性质,故选项错误。

故选:A。

10.A

【详解】

A、氢气可以在空气中燃烧是因为氢气具有可燃性,属于氢气的化学性质,符合题意;

B、金属汞常温下是液体是因为汞的熔点低,属于汞的物理性质,不符合题意;

C、高锰酸钾是紫黑色固体属于高锰酸钾的物理性质,不符合题意;

D、二氧化硫气体具有刺激性气味属于二氧化硫的物理性质,不符合题意。

故选A。

11.B

化学变化是有新物质生成的变化。

【详解】

A、锥形瓶:“同学们不爱惜,我被摔碎了”, 没有新物质生成,属于物理变化,故A不正确;

B、铁架台:“好难受!我在潮湿的空气中生锈了”,有新物质氧化铁生成,属于化学变化,故B正确;

C、酒精灯:“帽子呢?我的燃料越来越少了”,没有新物质生成,属于物理变化,故C不正确;

D、干冰:“我一到云层,云朵就化雨了” ,没有新物质生成,属于物理变化,故D不正确。故选B。

12.C

【解析】物质在化学变化中表现出来的性质属化学性质。A、氦气用于填充气球是利用氦气的密度比空气小,利用的是物理性质,错误;B、干冰用于人工降雨是利用干冰升华要吸收大量的热,利用的是其物理性质,错误;C、一氧化碳用作燃料是利用一氧化碳具有可燃性,可燃性属化学性质,正确;D、金刚石用于切割玻璃是利用金刚石的硬度大,硬度属物理性质,错误。故选C。

13.C

【详解】

A、氧气的密度是用仪器测量出来的,不需要发生化学变化就能表现出来,是物理性质;

B、颜色、状态、气味都是通过感觉器官可以知道的,不需要发生化学变化就能表现出来,是物理性质;

C、二氧化碳使澄清的石灰水变浑浊是因为二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙的原因,是需要通过化学变化才能表现出来,是化学性质;

D、液态氧变成固态氧只是物质的状态发生了变化,不需要发生化学变化就能表现出来,是物理性质。

故选C。

14.B

【解析】试题分析:A、空气液化是物质状态的变化,为物理变化,错误;B、米酿成醋,生成了新物质,为化学变化,正确;C、矿石粉碎,物质的外观发生了变化,为物理变化,错误;D、酒精挥发,为酒精分子发生了扩散,为物理变化,错误。

考点:本题考查化学变化和物理变化的判断。

15.A

【解析】

16.D

【解析】

试题分析:A、铁的冶炼过程中有新物质铁等生成,属于化学变化.

B、光合作用过程中有新物质氧气等生成,属于化学变化.

C、火药爆炸过程中有新物质二氧化碳等生成,属于化学变化.

D、工业制氧是利用各种气体的沸点不同将氧气分离,此过程中没有新物质生成,属于物理变化.

故选D.

考点:化学变化和物理变化的判别.

点评:本题难度不大,解答时要分析变化过程中是否有新物质生成,这里的新物质是指和变化前的物质是不同种的物质,若没有新物质生成属于物理变化,若有新物质生成属于化学变化.

17.B

【详解】

A. 干冰用于人工降雨利用了干冰升华吸热的物理性质;

B. 天然气用作燃料利用了甲烷燃烧放出大量的热的化学性质;

C. 用金刚石裁玻璃利用了金刚石硬度很大的物理性质;

D. 用铜铝制导线利用了铜有良好的导热性的物理性质。

故选B。

18.每个氮分子由两个氮原子构成 每个氮分子由五个氮原子构成 气体 固体 较稳定 极不稳定 同种元素原子构成(或均由氮原子构成) 军事上做炸药 做火箭和导弹燃料

【详解】

(1)单质氮在常况下是一种无色无臭的气体,氮气在水里溶解度很小,N2分子具有很大的稳定性,是已知的双原子分子中最稳定的;由阅读材料可知氮5的性质为:氮5是由排列成V形的5个氮原子结合而成的,盐粒大小的固体,化学性质极不稳定,易爆炸;两种物质都是由同种元素原子构成(或均由氮原子构成);

(2)根据阅读材料可知N5在应用领域用途有:军事上做炸药,做火箭和导弹燃料。

19.温度低 罩一个内壁涂有澄清石灰水的烧杯 烧杯内壁澄清石灰水不变浑浊 没有火焰出现(不能燃烧);玻璃管内壁有白色固体附着

【详解】

(1)火焰分为焰心、內焰和外焰,小木条外层变黑而内部未变黑,说明火焰温度由内带外温度逐渐升高,因此焰心的温度最低,故答案为:温度低;

(2)实验结论为假设A不成立,所以说明生成的气体不含有二氧化碳,而验证二氧化碳常用的试剂为澄清石灰水,所以直接在玻璃管上方倒置一个涂有澄清石灰水的烧杯,就可以验证结论的正确性,观察实验现象时,看不到澄清石灰水变浑浊,则可以判断不含有二氧化碳,故操作为:罩一个内壁涂有澄清石灰水的烧杯,实验现象为:烧杯内壁澄清石灰水不变浑浊;

(3)实验结论B成立,说明有石蜡蒸气生成,在细玻璃管中部拿湿冷毛巾包住,起到降温作用,此时石蜡蒸气凝结为石蜡固体,贴于玻璃管壁上,在上部点燃时,没有了石蜡蒸气,则不会点燃,而拿开毛巾后,可以在玻璃管壁上看到白色固体,故观察到实验现象为两个,一个是上部没有火焰出现(不能燃烧),一个是玻璃管内壁有白色固体附着。

20.水 澄清石灰水 烧杯内壁出现白色浑浊或产生白色沉淀 碳、氢 氧

【详解】

试题分析:在蜡烛火焰上方罩一个冷而干燥的烧杯,烧杯内壁有小液滴说明产物中有水,将内壁涂有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上方,会出现浑浊,因为产物中有二氧化碳。由此可知:蜡烛的成分主要由碳、氢元素;可能还含有氧元素。

考点:置换守恒定律产物的鉴定

21.质软 不溶于水 密度比水小 a 外焰 水 二氧化碳 碳和氢 A 水蒸气 C AB 二氧化碳和水蒸气不能燃烧

【详解】

(1)用小刀切下一小块,把它放入水中,蜡烛浮在水面上,据此判断石蜡质软、不溶于水、密度比水的密度小;

(2)蜡烛的火焰分为外焰、内焰、焰心三层;温度越高,木条碳化的越快,进行分析;

(3)从化学反应前后元素的种类不变进行分析;

(4) ①根据二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,从而判断是验证哪种假设,据此进行分析;

②熄灭蜡烛,并立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上,发现玻璃片上没有出现水雾,据此进行分析;

③熄灭蜡烛,并立即用燃着的木条伸到白烟处(不接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,这说明白烟具有可燃性,据此进行分析。

解:(1)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,说明石蜡的硬度小;把它放入水中,蜡烛浮在水面上,说明石蜡不溶于水、密度比水的小;

(2)蜡烛的火焰分为外焰、内焰、焰心三层;把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中约1s后取出,取出可以看到火柴梗的a处最先碳化,说明蜡烛火焰的外焰温度最高;

(3)根据质量守恒定律:化学反应前后元素的种类不变,将一只干燥的小烧杯罩在蜡烛的上方,烧杯内壁出现水雾;用另一只内壁被澄清石灰水润湿的烧杯罩在火焰上方,澄清石灰水变浑浊结论:说明蜡烛燃烧的生成物中含有水和二氧化碳。由此可证明石蜡中一定含有碳和氢元素;

(4) ①二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,熄灭蜡烛,并立即用一个沾有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,其目的是为了验证假设A;

②吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有水雾,说明白烟不是水蒸气;

③熄灭蜡烛,并立即用燃着的木条伸到白烟处(不接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,这说明白烟具有可燃性,这就证明了假设C正确;又因为水蒸气和二氧化碳都不能燃烧,所以同时可排除假设AB,因为水蒸气和二氧化碳都不能燃烧。

一、单选题(共17题)

1.关于物质的用途,下列主要利用其物理性质的是

A.干冰用作制冷剂 B.纯碱用于玻璃生产

C.氧气用于急救病人 D.小苏打用于治疗胃酸过多症

2.我国提出的“一带一路”是跨越时空的宏伟构想,古丝绸之路将中国的发明和技术传送到国外,下列变化或技术属于物理变化的是

A.液化气的燃烧 B.使用火药 C.用棉花线织布 D.冶炼金属

3.下列四种性质中, 属于物质化学性质的是

A.颜色 B.导电性 C.硬度 D.可燃性

4.下列物质的用途只是利用了物质的物理性质的是

A.汽油除油渍 B.氢氧化钠除油污

C.碳酸钙做补钙剂 D.氢氧化钠溶液吸收二氧化碳

5.化学服务于生活,下列过程中利用了物质的化学性质的是

A.分离空气制氧气

B.乙炔与氧气形成高温氧炔焰

C.用氢气填充气球

D.洗洁精通过乳化作用除去油污

6.属于化学性质的是

A.氢氧化钠易潮解 B.浓盐酸易挥发

C.氯化钠易溶解 D.碳酸易分解

7.下列物质的用途与其化学性质相关的是

A.用铝作导线 B.用金刚石切割玻璃

C.用活性炭作净水剂 D.用氮气作食品包装袋的填充气

8.下列物质的用途中,利用其物理性质的是

A.氧气用于切割金属 B.稀有气体可制成多种用途的电光源

C.铁粉用作食品保鲜吸氧剂 D.小苏打用于治疗胃酸过多

9.下列物质的用途中,主要利用物理性质的是( )

A.稀有气体用于霓虹灯 B.食品包装充氮防腐 C.氧气用于急救病人 D.氧气用于气焊

10.下列物质性质的描述中,属于化学性质的是

A.氢气可以在空气中燃烧

B.金属汞常温下是液体

C.高锰酸钾是紫黑色固体

D.二氧化硫气体具有刺激性气味

11.下列实验室中的交流,属于化学变化的是( )

A.锥形瓶:“同学们不爱惜,我被摔碎了”

B.铁架台:“好难受!我在潮湿的空气中生锈了”

C.酒精灯:“帽子呢?我的燃料越来越少了”

D.干冰:“我一到云层,云朵就化雨了”

12.下列物质的用途主要利用其化学性质的是 ( )

A.氦气用于填充气球 B.干冰用于人工降雨

C.一氧化碳用作燃料 D.金刚石用于切割玻璃

13.下列有关物质性质的叙述中,属于物质化学性质的是

A.标准状况下氧气的密度是1.429g/L

B.二氧化硫是具有刺激性气味的气体

C.二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊

D.在低温加压下,液氧能变成雪花状的淡蓝色固体

14. 下列变化中,属于化学变化的是

A.空气液化 B.米酿成醋 C.矿石粉碎 D.酒精挥发

15.下列物质的用途,主要利用了物质化学性质的是 ( )

A.氧气用于急救病人 B.金属钨用于制造灯泡里的灯丝

C.液态氮气用作制冷剂 D.生铁用于制造铁锅

16.下列变化属于物理变化的是( )

A.铁的冶炼 B.光合作用 C.火药爆炸 D.工业制氧

17.物质的性质决定物质的用途。下列物质的用途,主要利用物质的化学性质的是( )

A.干冰用于人工降雨

B.天然气用作燃料

C.用金刚石裁玻璃

D.用铜铝制导线

二、综合题(共4题)

18.联系所学的的性质,结合以下短文的相关信息,回答相关问题:

年,美国科学家卡尔 克里斯特领导的研究小组成功地制取出盐粒大小的氮(化学式为).在制取氮的实验中,它曾发生了爆炸,摧毁了实验室的部分设备.因此,科学家们认为,如果能让这种物质保持稳定;则它可能会成为火箭和导弹后级的理想燃料.氮是由排列成形的个氮原子结合而成的,化学性质极不稳定.

比较氮气和氮的异同点:

氮气 氮

不同点 分子构成 ________ ________

物理性质 ________ ________

化学性质 ________ ________

相同点 _____________________________________

请你想象一下在应用领域有哪些用途?(至少写条)________,________.

19.几位同学对蜡烛燃烧火焰的焰心进行了以下探究,请你完成其中的一些步骤:

(1)点燃蜡烛,将一根小木条迅速平放入火焰中,约1s发黑后取出,现象如图A,这证明焰心______________________

(2)向焰心斜向插入一支细短玻璃管,发现玻管中无明显现象(如图B),在玻璃管的上口点燃,上口处产生火焰, 是什么气体在燃烧呢 某同学进行了如下猜想和验证:

猜想 操作 现象 结论

假设A:焰心气体含CO2 在未点燃的短玻璃管上口处_________________________________。 ___________________________________。 假设A不成立

假设B:焰心气体含石蜡蒸气 取一较长的细玻璃管,用湿冷毛巾包住中部,将玻璃管下端插入焰心, 上端试用火焰点燃,取下长玻璃管,打开湿毛巾 ___________________________________。 假设B成立

20.某小组同学进行了有关蜡烛成分测定的实验

实验步骤 现象 结论

在蜡烛火焰上方罩一个冷而干燥的烧杯 烧杯内壁有小液滴 产物中有 __________

将内壁涂有 _____ 的烧杯罩在火焰上方 __________ 产物中有二氧化碳

由此可知:蜡烛的成分主要由 __________ 元素组成,可能还含有 _______________ 。

21.(1)某同学对蜡烛(主要成分是石蜡)及其燃烧进行如下探究,请填写下列空格:(1)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它放入水中,蜡烛浮在水面上。由此可推导石蜡的三个物理性质是___________,____________,_______________。

(2)点燃蜡烛,观察蜡烛火焰分为外焰、内焰、焰芯三层。把一根火柴放在蜡烛的火焰中,如图所示,约1s后取出,可以看到火柴梗的______(填“a”、“b”或“c”)处最先碳化。结论:蜡烛火焰的_________层温度最高。

(3)再将一只干燥的小烧杯罩在蜡烛的上方,烧杯内壁出现水雾;用另一只内壁被澄清石灰水润湿的烧杯罩在火焰上方,澄清石灰水变浑浊结论:说明蜡烛燃烧的生成物中含有_________和________。由此可证明石蜡中一定含有____________元素;

(4)在该实验中,将蜡烛熄灭,灯芯上有白烟冒出。探究:蜡烛刚熄灭时产生的白烟是什么?

提出问题:蜡烛刚熄灭时,总会有一缕白烟冒出,它的成分是什么?

提出假设:

A.白烟是燃烧时生成的二氧化碳

B.白烟是燃烧时生成的水蒸气

C.白烟是石蜡蒸气凝成的石蜡固体

实验探究:针对上述三个假设进行实验,①吹灭蜡烛,立即用一个沾有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,其目的是为了验证假设________(填序号)。

②吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有出现水雾,说明白烟不是_____________ 。

③吹灭蜡烛,立即用燃着的木条去点白烟。(注意不要接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,这为假设___________提供了证据。同时可排除假设___________,因为_________________。

参考答案

1.A

【解析】物理性质是物质不需要发生化学变化就表现出来的性质;化学性质是物质在化学变化中表现出来的性质。据此进行分析解答。

A.干冰用作人工降雨,是利用了干冰升华时吸热的性质,不需要发生化学变化就能表现出来,是利用了其物理性质,故A正确;

B. 纯碱用于玻璃生产是利用纯碱(碳酸钠)的化学性质,故B错误;

C. 氧气用于急救病人是利用了氧气的化学性质----供给呼吸,故C错误;

D. 小苏打用于治疗胃酸过多症,是利用小苏打(碳酸氢钠)能和胃酸(主要成分是盐酸)反应的性质,需要通过化学反应才能表现出来,属于化学性质,故D错误。

2.C

【详解】

A. 液化气的燃烧有新物质生成,属于化学变化,选项错误;

B. 使用火药后生成了新物质,属于化学变化,选项错误;

C. 用棉花线织布是棉花线的形状发生了变化,属于物理变化,选项正确;

D. 冶炼金属生成了新物质,属于化学变化,选项错误,故选C。

3.D

【分析】

物理性质是不需要借助化学变化就能体现的性质,如颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度、硬度、溶解性、导电性、导热性等;

化学性质是通过化学变化体现的性质,如可燃性、助燃性、酸碱性、氧化性、还原性、稳定性等。

【详解】

A、颜色属于物理性质,不符合题意;

B、导电性属于物理性质,不符合题意;

C、硬度属于物理性质,不符合题意;

D、可燃性需要通过化学变化表现出来,属于化学性质,符合题意;

故选:D。

4.A

【详解】

A. 汽油除油渍利用了油污能溶于汽油形成溶液的性质,属于物理性质,选项正确;

B. 氢氧化钠除油污是油污在氢氧化钠溶液里能发生化学变化生成可溶性物质,利用了物质的化学性质,选项错误;

C. 碳酸钙做补钙剂是因为碳酸钙能与胃液中的盐酸反应生成可溶于水的氯化钙,利用了物质的化学性质,选项错误;

D. 氢氧化钠在溶液中能与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,可用来吸收二氧化碳,利用了氢氧化钠的化学性质,选项错误,故选A。

5.B

【分析】

物质在化学变化中表现出来的性质叫化学性质,如可燃性、助燃性、氧化性、还原性等。

【详解】

A、分离空气制氧气,利用沸点不同分离,不通过化学变化就表现出,属于物理性质,故A不正确;

B、乙炔与氧气形成高温氧炔焰是利用乙炔的可燃性,属于化学性质,故B正确;

C、用氢气填充气球,氢气密度小,不通过化学变化就表现出,属于物理性质,故C不正确;

D、洗洁精通过乳化作用除去油污是洗洁精的乳化作用,属于物理性质,故D不正确。故选B。

6.D

【解析】

试题分析:化学性质是通过化学变化表现出来的性质,包括还原性、氧化性、可燃性等;物理性质不需要发生化学变化就能表现出来,如颜色、状态、气味、密度、挥发性等。故选D。

考点:物质的性质

7.D

【解析】

A、用铝作导线利用了铝的物理性质导电性.

B、用金刚石切割玻璃利用了金刚石的物理性质硬度大.

C、用活性炭作净水剂利用了活性炭的物理性质吸附作用.

D、用氮气作食品包装袋的填充气利用了氮气的化学性质不活泼.

故选D.

8.B

【解析】

A、氧气用于切割金属,是利用了氧气能支持燃烧的性质,需要通过化学变化才表现出来,是利用了其化学性质,故选项错误;B、稀有气体通电后发出不同颜色的光,可用于点光源,不需要发生化学变化就能表现出来,是利用了其物理性质,故选项正确;C、铁粉用作食品保鲜吸氧剂,是利用铁能与氧气、水分反应生成铁锈的性质,需要通过化学变化才表现出来,是利用了其化学性质,故选项错误;D、小苏打用于治疗胃酸过多,是利用了碳酸氢钠能与酸反应的性质,需要通过化学变化才表现出来,是利用了其化学性质,故选项错误。故选B。

9.A

【分析】

物质在化学变化中表现出来的性质叫化学性质,如可燃性、助燃性、氧化性、还原性等;物质不需要发生化学变化就表现出来的性质,叫物理性质;物理性质经常表现为:颜色、状态、气味、密度、硬度、熔点、沸点、导电性、导热性、溶解性、挥发性等。

【详解】

A、稀有气体用于霓虹灯,是利用了稀有气体通电时能发出有色光的性质,不需要发生化学变化就能表现出来,是利用了其物理性质,故选项正确;

B、食品包装袋充入氮气防腐,是利用氮气的稳定性,属于化学性质,故选项错误;

C、氧气用于急救病人,是利用的氧化性,属于化学性质,故选项错误;

D、氧气用于气焊,是利用了氧气的助燃性,需要发生化学变化才能表现出来,是利用了其化学性质,故选项错误。

故选:A。

10.A

【详解】

A、氢气可以在空气中燃烧是因为氢气具有可燃性,属于氢气的化学性质,符合题意;

B、金属汞常温下是液体是因为汞的熔点低,属于汞的物理性质,不符合题意;

C、高锰酸钾是紫黑色固体属于高锰酸钾的物理性质,不符合题意;

D、二氧化硫气体具有刺激性气味属于二氧化硫的物理性质,不符合题意。

故选A。

11.B

化学变化是有新物质生成的变化。

【详解】

A、锥形瓶:“同学们不爱惜,我被摔碎了”, 没有新物质生成,属于物理变化,故A不正确;

B、铁架台:“好难受!我在潮湿的空气中生锈了”,有新物质氧化铁生成,属于化学变化,故B正确;

C、酒精灯:“帽子呢?我的燃料越来越少了”,没有新物质生成,属于物理变化,故C不正确;

D、干冰:“我一到云层,云朵就化雨了” ,没有新物质生成,属于物理变化,故D不正确。故选B。

12.C

【解析】物质在化学变化中表现出来的性质属化学性质。A、氦气用于填充气球是利用氦气的密度比空气小,利用的是物理性质,错误;B、干冰用于人工降雨是利用干冰升华要吸收大量的热,利用的是其物理性质,错误;C、一氧化碳用作燃料是利用一氧化碳具有可燃性,可燃性属化学性质,正确;D、金刚石用于切割玻璃是利用金刚石的硬度大,硬度属物理性质,错误。故选C。

13.C

【详解】

A、氧气的密度是用仪器测量出来的,不需要发生化学变化就能表现出来,是物理性质;

B、颜色、状态、气味都是通过感觉器官可以知道的,不需要发生化学变化就能表现出来,是物理性质;

C、二氧化碳使澄清的石灰水变浑浊是因为二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙的原因,是需要通过化学变化才能表现出来,是化学性质;

D、液态氧变成固态氧只是物质的状态发生了变化,不需要发生化学变化就能表现出来,是物理性质。

故选C。

14.B

【解析】试题分析:A、空气液化是物质状态的变化,为物理变化,错误;B、米酿成醋,生成了新物质,为化学变化,正确;C、矿石粉碎,物质的外观发生了变化,为物理变化,错误;D、酒精挥发,为酒精分子发生了扩散,为物理变化,错误。

考点:本题考查化学变化和物理变化的判断。

15.A

【解析】

16.D

【解析】

试题分析:A、铁的冶炼过程中有新物质铁等生成,属于化学变化.

B、光合作用过程中有新物质氧气等生成,属于化学变化.

C、火药爆炸过程中有新物质二氧化碳等生成,属于化学变化.

D、工业制氧是利用各种气体的沸点不同将氧气分离,此过程中没有新物质生成,属于物理变化.

故选D.

考点:化学变化和物理变化的判别.

点评:本题难度不大,解答时要分析变化过程中是否有新物质生成,这里的新物质是指和变化前的物质是不同种的物质,若没有新物质生成属于物理变化,若有新物质生成属于化学变化.

17.B

【详解】

A. 干冰用于人工降雨利用了干冰升华吸热的物理性质;

B. 天然气用作燃料利用了甲烷燃烧放出大量的热的化学性质;

C. 用金刚石裁玻璃利用了金刚石硬度很大的物理性质;

D. 用铜铝制导线利用了铜有良好的导热性的物理性质。

故选B。

18.每个氮分子由两个氮原子构成 每个氮分子由五个氮原子构成 气体 固体 较稳定 极不稳定 同种元素原子构成(或均由氮原子构成) 军事上做炸药 做火箭和导弹燃料

【详解】

(1)单质氮在常况下是一种无色无臭的气体,氮气在水里溶解度很小,N2分子具有很大的稳定性,是已知的双原子分子中最稳定的;由阅读材料可知氮5的性质为:氮5是由排列成V形的5个氮原子结合而成的,盐粒大小的固体,化学性质极不稳定,易爆炸;两种物质都是由同种元素原子构成(或均由氮原子构成);

(2)根据阅读材料可知N5在应用领域用途有:军事上做炸药,做火箭和导弹燃料。

19.温度低 罩一个内壁涂有澄清石灰水的烧杯 烧杯内壁澄清石灰水不变浑浊 没有火焰出现(不能燃烧);玻璃管内壁有白色固体附着

【详解】

(1)火焰分为焰心、內焰和外焰,小木条外层变黑而内部未变黑,说明火焰温度由内带外温度逐渐升高,因此焰心的温度最低,故答案为:温度低;

(2)实验结论为假设A不成立,所以说明生成的气体不含有二氧化碳,而验证二氧化碳常用的试剂为澄清石灰水,所以直接在玻璃管上方倒置一个涂有澄清石灰水的烧杯,就可以验证结论的正确性,观察实验现象时,看不到澄清石灰水变浑浊,则可以判断不含有二氧化碳,故操作为:罩一个内壁涂有澄清石灰水的烧杯,实验现象为:烧杯内壁澄清石灰水不变浑浊;

(3)实验结论B成立,说明有石蜡蒸气生成,在细玻璃管中部拿湿冷毛巾包住,起到降温作用,此时石蜡蒸气凝结为石蜡固体,贴于玻璃管壁上,在上部点燃时,没有了石蜡蒸气,则不会点燃,而拿开毛巾后,可以在玻璃管壁上看到白色固体,故观察到实验现象为两个,一个是上部没有火焰出现(不能燃烧),一个是玻璃管内壁有白色固体附着。

20.水 澄清石灰水 烧杯内壁出现白色浑浊或产生白色沉淀 碳、氢 氧

【详解】

试题分析:在蜡烛火焰上方罩一个冷而干燥的烧杯,烧杯内壁有小液滴说明产物中有水,将内壁涂有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上方,会出现浑浊,因为产物中有二氧化碳。由此可知:蜡烛的成分主要由碳、氢元素;可能还含有氧元素。

考点:置换守恒定律产物的鉴定

21.质软 不溶于水 密度比水小 a 外焰 水 二氧化碳 碳和氢 A 水蒸气 C AB 二氧化碳和水蒸气不能燃烧

【详解】

(1)用小刀切下一小块,把它放入水中,蜡烛浮在水面上,据此判断石蜡质软、不溶于水、密度比水的密度小;

(2)蜡烛的火焰分为外焰、内焰、焰心三层;温度越高,木条碳化的越快,进行分析;

(3)从化学反应前后元素的种类不变进行分析;

(4) ①根据二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,从而判断是验证哪种假设,据此进行分析;

②熄灭蜡烛,并立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上,发现玻璃片上没有出现水雾,据此进行分析;

③熄灭蜡烛,并立即用燃着的木条伸到白烟处(不接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,这说明白烟具有可燃性,据此进行分析。

解:(1)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,说明石蜡的硬度小;把它放入水中,蜡烛浮在水面上,说明石蜡不溶于水、密度比水的小;

(2)蜡烛的火焰分为外焰、内焰、焰心三层;把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中约1s后取出,取出可以看到火柴梗的a处最先碳化,说明蜡烛火焰的外焰温度最高;

(3)根据质量守恒定律:化学反应前后元素的种类不变,将一只干燥的小烧杯罩在蜡烛的上方,烧杯内壁出现水雾;用另一只内壁被澄清石灰水润湿的烧杯罩在火焰上方,澄清石灰水变浑浊结论:说明蜡烛燃烧的生成物中含有水和二氧化碳。由此可证明石蜡中一定含有碳和氢元素;

(4) ①二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,熄灭蜡烛,并立即用一个沾有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,其目的是为了验证假设A;

②吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有水雾,说明白烟不是水蒸气;

③熄灭蜡烛,并立即用燃着的木条伸到白烟处(不接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,这说明白烟具有可燃性,这就证明了假设C正确;又因为水蒸气和二氧化碳都不能燃烧,所以同时可排除假设AB,因为水蒸气和二氧化碳都不能燃烧。

同课章节目录

- 第一章 大家都来学化学

- 1.1 身边的化学

- 1.2 化学实验室之旅

- 1.3 物质的变化

- 1.4 物质性质的探究

- 第二章 空气、物质的构成

- 2.1 空气的成分

- 2.2 构成物质的微粒(Ⅰ)——分子

- 2.3 构成物质的微粒(Ⅱ)——原子和离子

- 2.4 辨别物质的元素组成

- 第三章 维持生命之气——氧气

- 3.1 氧气的性质和用途

- 3.2 制取氧气

- 3.3 燃烧条件与灭火原理

- 3.4 物质构成的表示式

- 第四章 生命之源——水

- 4.1 我们的水资源

- 4.2 水的组成

- 4.3 质量守恒定律

- 4.4 化学方程式

- 第五章 燃料

- 5.1 洁净的燃料——氢气

- 5.2 组成燃料的主要元素——碳

- 5.3 二氧化碳的性质和制法

- 5.4 古生物的“遗产”——化石燃料