9 复活练习2021-2022学年语文选择性必修上册统编版(含答案)

文档属性

| 名称 | 9 复活练习2021-2022学年语文选择性必修上册统编版(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 77.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-01 19:38:13 | ||

图片预览

文档简介

8 复活(节选)

基础过关练

(2021山东潍坊高二上期中)某校高二年级开展“列夫·托尔斯泰小说”专题研讨活动,请根据下面的部分活动材料,完成后面的任务。

任务一:知人论世读作品

请阅读《美丽的列夫·托尔斯泰》一文的节选部分,完成1—3题。

①托尔斯泰称自己为“丑陋的列夫”。而我觉得托尔斯泰非常美丽。不论是在往昔的少女时代,还是进入了古稀之年的今天,我一向觉得:托尔斯泰 的美丽。

②他的博大的智慧,他的仁慈的心灵,是我认为他美丽的主要原因。

③记得我当学生的时候,初读他的《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等三部长篇巨著。读完之后,掩卷沉思,不明白这位老人用了什么样的技巧,把他笔下的人物刻画得那样 。闭上眼睛,娜塔莎、安娜、皮埃尔、聂赫留朵夫等形象,立刻活跃了起来,一个一个,仿佛是一粒粒闪耀在月光下圆润饱满的珍珠,他的才华实在太 了。

④所以,每逢我读完托尔斯泰写的一本书,都要对着他的画像仔细观看。他的画像有时印在书的扉页上,有时印在杂志上,都是出自俄国著名肖像画家列宾之手。

⑤托尔斯泰有着卷曲的花白头发和胡须,天庭十分宽阔饱满,眉骨突出,眼睛深陷,大鼻子,大手,总是皱着眉头在沉思,一副深沉而忧郁的表情。他的每一条皱纹里,似乎都流露出睿智与仁爱之光。他哪里有一丝一毫的“丑陋” 我常常目不转睛地向他行注目礼,觉得这位老人长得实在太美了。

⑥随着年龄的增长,我渐渐地学着观察社会,又读了许多 托尔斯泰的文章和书,还有英国人莫德与法国人罗曼·罗兰分别为他写的传记,慢慢地理解了托尔斯泰这位作家的特别伟大之处,以及为什么他被人称为“俄罗斯底伟大的心魂”。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是 ( )

A.异乎寻常 惟妙惟肖 卓著 对于

B.无与伦比 栩栩如生 卓越 关于

C.无与伦比 惟妙惟肖 卓著 对于

D.异乎寻常 栩栩如生 卓越 关于

2.下列说法正确的一项是 ( )

A.第①段中的“托尔斯泰”都可以换成“他”。

B.文中加下划线的两处引号,用法相同。

C.文中加方框的两个“等”字,用法不同。

D.将第⑥段置于③④段之间,全文会更连贯。

3.比喻具有相似性,请据此对文中画波浪线的句子所用比喻进行简要分析。

任务二:邀请专家求提升

4.为组织好研讨活动,年级学生会决定邀请本校相关研究领域的老师给予指导,下面是其邀请函正文的部分内容,其中有四处表达不当,请找出并修改。

①为提升同学们的文学鉴赏能力,②陶冶审美情操,③我们将围绕以“列夫·托尔斯泰小说”研究为主题,④操办一场专题研讨会。⑤您以深厚的学术功底和严谨的治学态度在贵校获得了极高的声誉,⑥深受学生喜爱和敬佩。在此,⑦我们特邀您担任此次活动的指导老师,⑧衷心希望您能从百忙之中拨冗抽身出席,⑨恭候您莅临指导。

(1)

(2)

(3)

(4)

任务三:理性思考展成果

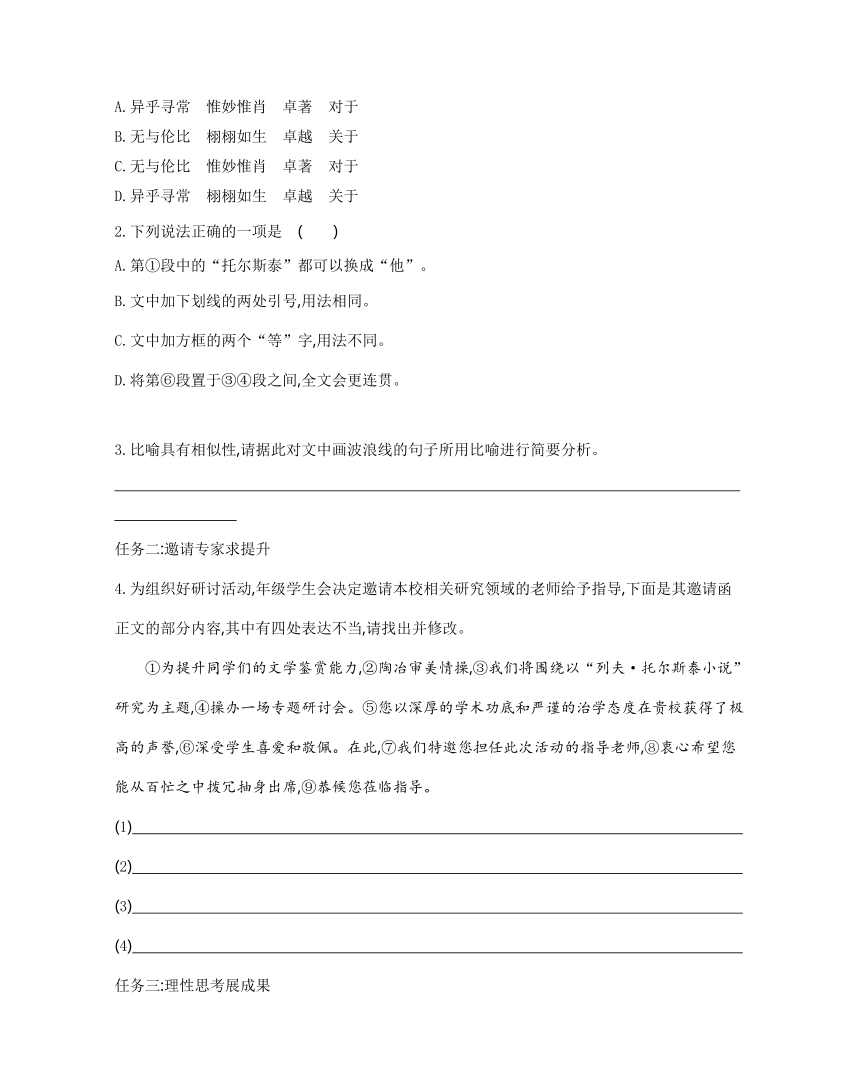

5.经过一个阶段的学习研究,某小组发现:文学活动是由作品、世界、作家和读者四种不同要素构成的完整系统,这四个要素并不是随意排列的,它们在文学活动中形成相互渗透、相互依存和相互作用的整体关系。他们把这一研究成果绘制成如下框架图。请阅读此图,从“读者”的角度阐释文学活动各要素之间的关系。要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过60个字。

6.微写作。

学校要进行主题为“寻求生命的光芒”的话剧演出,你作为编剧,打算将列夫·托尔斯泰的《复活》搬上舞台,请为你的话剧写一段推介词。要求:符合原著内容,条理清晰,有感染力。150—200字。

三年模拟练

阅读下面的文字,完成问题。(16分)

复活(节选)

列夫·托尔斯泰

[聂赫留朵夫与玛丝洛娃在狱中见面后,决定为她提出上诉,经典狱长同意在办公室里再次与玛丝洛娃见面。玛丝洛娃请求聂赫留朵夫帮助被诬告为纵火犯的明肖夫母子,并拒绝了聂赫留朵夫的求婚。但聂赫留朵夫坚持帮助玛丝洛娃,打算将玛丝洛娃调到医院工作;同时找到明肖夫了解情况。为此他求助副省长玛斯连尼科夫,征得其同意后第三次到监狱会见玛丝洛娃。]

有一种迷信流传很广,认为每一个人都有固定的天性:有的善良,有的凶恶,有的聪明,有的愚笨,有的热情,有的冷漠,等等。其实人并不是这样的。我们可以说,有些人善良的时候多于凶恶的时候,聪明的时候多于愚笨的时候,热情的时候多于冷漠的时候,或者正好相反。但要是我们说一个人善良或者聪明,说另一个人凶恶或者愚笨,那就不对了。可我们往往是这样区分人的。这是不符合实际情况的。人好像河流,河水都一样,到处相同,但每一条河都是有的地方河身狭窄,水流湍急,有的地方河身宽阔,水流缓慢;有的地方河水清澈,有的地方河水浑浊;有的地方河水冰凉,有的地方河水温暖。人也是这样。每一个人都具有各种人性的胚胎,有时表现这一种人性,有时表现那一种人性。他常常变得面目全非,但其实还是他本人。有些人身上的变化特别厉害。聂赫留朵夫就是这一类人。这种变化,有的出于生理原因,有的出于精神原因。聂赫留朵夫现在就处在这样的变化之中。

在法庭审判以后,在第一次探望卡秋莎以后,他体会到一种获得新生的庄严而欢乐的心情。他决定不再抛弃她,也没有改变同她结婚的决心,只要她愿意的话,然而现在这件事却使他感到痛苦和烦恼。

在走访玛斯连尼科夫后的第二天,他又坐车到监狱去看她。

典狱长准许他同她会面,但不在办公室,也不在律师办事室,而是在女监探望室里。典狱长虽然心地善良,但这次对待聂赫留朵夫的态度不如上次热情。聂赫留朵夫同玛斯连尼科夫的两次谈话显然产生了不良后果,上级指示典狱长对这个探监人要特别警惕。

“见面是可以的,”典狱长说,“只是有关钱的事,请您务必接受我的要求……至于阁下写信提出要把她调到医院里去,那是可以的,医生也同意了。只是她自己不愿意,她说:‘要我去给那些病鬼倒便壶,我才不干呢……’您瞧,公爵,她们那帮人就是这样的。”他补充说。

聂赫留朵夫什么也没回答,只要求让他进去探望。典狱长派一个看守带他去。聂赫留朵夫就跟着他走进一间空荡荡的女监探望室。

玛丝洛娃已经在那里。她从铁栅栏后面走出来,模样文静而羞怯。她走到聂赫留朵夫紧跟前,眼睛不看他,低声说:“请您原谅我,德米特里·伊凡维奇,前天我话说得不好。”

“①可轮不到我来原谅您……”聂赫留朵夫想说,但没有说下去。

“不过您还是离开我的好。”玛丝洛娃补充说,用可怕的目光斜睨了他一眼。聂赫留朵夫在她的眼睛里又看到了紧张而愤恨的神色。

“究竟为什么我得离开您呢 ”

“就该这样。”

“为什么就该这样 ”

她又用他认为愤恨的目光瞅了瞅他。

“嗯,说实在的,”她说。“您还是离开我吧,我对您说的是实话。我受不了。您把您那套想法丢掉吧。”她嘴唇哆嗦地说,接着沉默了一下。“我这是实话。要不我宁可上吊。”

聂赫留朵夫觉得,她这样拒绝,表示她因为他加于她的屈辱恨他,不能饶恕他,但也夹杂着一种美好而重要的因素。她这样平心静气地再次拒绝他,这就立刻消除了聂赫留朵夫心里的种种猜疑,使他恢复了原先那种严肃、庄重和爱怜的心情。

“卡秋莎,我原先怎么说,现在还是怎么说,”他特别认真地说。“我求你同我结婚。要是你不愿意,现在不愿意,那么,我继续跟着你,你被发送到哪里,我也跟到哪里。”

“那是您的事。我没有别的话要说了。”她说,嘴唇又哆嗦起来。

聂赫留朵夫也不作声,觉得说不下去了。

“我现在先到乡下去一下,然后上彼得堡,”他终于镇定下来说。“②我将为您的事……为我们的事去奔走。上帝保佑,他们会撤销原判的。”

“不撤销也没有关系。我就算不为这事,③也该为别的事受这个罪……”玛丝洛娃说,他看见她好容易才忍住眼泪。

“那么,您看到明肖夫了吗 ”她突然问,以此来掩盖自己的激动。

“他们没有犯罪,是吗 ”

“我想是的。”

“那个老太婆可好了。”她说。

聂赫留朵夫把从明肖夫那儿打听到的情况都告诉了她。

他问她还需要什么,她回答说什么也不需要。

他们又沉默了。

“哦,至于医院的事,”她忽然用那斜睨的眼睛瞅了他一眼,说,“要是您要我去,那我就去。酒我也不再喝了……”

聂赫留朵夫默默地瞧了瞧她的眼睛。她的眼睛在微笑。

“那很好。”他只能说出这样一句话来,说完就同她告别了。

“是啊,是啊,她简直换了一个人了。”聂赫留朵夫想。他消除了原来的种种疑虑,产生了一种崭新的感觉,那就是相信爱的力量是不可战胜的。

(选自《复活》第一部59章,有删改)

1.()下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.小说开头以河流的复杂多变作比喻来说明人性不是固定不变的,交代出聂赫留朵夫的变化,也预示着下文玛丝洛娃会有所改变。

B.典狱长对聂赫留朵夫转述玛丝洛娃的话,表现了典狱长对在押囚犯的关注与同情,也反映出玛丝洛娃不想接受聂赫留朵夫的帮助。

C.玛丝洛娃虽然身陷牢狱,遭受折磨,但她仍然请求聂赫留朵夫想办法帮助明肖夫母子,这也体现出玛丝洛娃内心仍存有良善的一面。

D.玛丝洛娃对聂赫留朵夫始终以“您”相称,在表示礼貌的同时也表明她对聂赫留朵夫刻意保持一定的距离,还不想完全接受他。

2.()下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.小说在描述玛丝洛娃与聂赫留朵夫会面的场景时,主要借助人物对话的形式展开,既深入展现了人物的内心世界,又有力地推动了情节发展。

B.小说多次写到二人谈话进行不下去,陷入沉默,这如同戏剧中的静场,既给二人关系的变化增加悬念,又以留白的方式增强了读者的情感体验。

C.小说前半部分作者主要采用议论和叙述的方式,交代聂赫留朵夫的基本情况,与后文二人会面场景的描述相辅相成,让整个故事详略得当,重点情节得以凸显。

D.小说始终从聂赫留朵夫的视角来写玛丝洛娃的眼睛,如“眼睛不看他”“可怕的”“在微笑”等,在表现玛丝洛娃的转变的同时也揭示了聂赫留朵夫的内心世界。

3.()聂赫留朵夫说“她简直换了一个人了”,怎样理解这句话 请结合全文简要分析。(4分)

4.()省略号具有表情达意的功能,文中画波浪线的三处语句中的省略号对人物形象的塑造有何作用 请选择两处并结合具体语境分析。(6分)

五年高考练

小说阅读之分析塑造人物形象的手法

(2019课标全国Ⅱ,7—9)阅读下面的文字,完成问题。(15分)

小步舞

[法]莫泊桑

大灾大难不会让我悲伤。我目睹过战争,人类的残酷暴行令我们发出恐惧和愤怒的呐喊,但绝不会令我们像看到某些让人感伤的小事那样背上起鸡皮疙瘩。有那么两三件事至今清晰地呈现在我眼前,它们像针扎似的,在我的内心深处留下又细又长的创伤。我就跟您讲讲其中的一件吧。

那时我还年轻,有点多愁善感,不太喜欢喧闹。我最喜爱的享受之一,就是早上独自一人在卢森堡公园的苗圃里散步。

这是一座似乎被人遗忘的上个世纪的花园,一座像老妇人的温柔微笑一样依然美丽的花园。绿篱隔出一条条狭窄、规整的小径,显得非常幽静。在这迷人的小树林里,有一个角落完全被蜜蜂占据。它们的小窝坐落在木板上,朝着太阳打开顶针般大的小门。走在小路上,随时都能看到嗡嗡叫的金黄色的蜜蜂,它们是这片和平地带真正的主人,清幽小径上真正的漫步者。

我不久就发现,经常到这里来的不止我一人。我有时也会迎面遇上一个小老头儿。

他穿一双带银扣的皮鞋、一条带遮门襟的短套裤和一件棕褐色的长礼服,戴一顶长绒毛宽檐的怪诞的灰礼帽,想必是太古年代的古董。

他长得很瘦,几乎是皮包骨头;他爱做鬼脸,也常带微笑。他手里总拿着一根金镶头的华丽的手杖,这手杖对他来说一定有着某种不同寻常的纪念意义。

这老人起初让我感到怪怪的,后来却引起我莫大的兴趣。

一个早晨,他以为周围没有人,便做起一连串奇怪的动作来:先是几个小步跳跃,继而行了个屈膝礼,接着用他那细长的腿来了个还算利落的击脚跳,然后开始优雅地旋转,把他那木偶似的身体扭来绞去,动人而又可笑地向空中频频点头致意。他是在跳舞呀!

跳完舞,他又继续散起步来。

我注意到,他每天上午都要重复一遍这套动作。

我想和他谈一谈。于是有一天,在向他致礼以后,我开口说:

“今天天气真好啊,先生。”

他也鞠了个躬:

“是呀,先生,真是和从前的天气一样。”

一个星期以后,我们已经成了朋友,我也知道了他的身世。在国王路易十五时代,他曾是歌剧院的舞蹈教师。他那根漂亮的手杖就是德·克莱蒙伯爵送的一件礼物。一跟他说起舞蹈,他就絮叨个没完没了。

有一天,他很知心地跟我说:

“先生,我妻子叫拉·卡斯特利。如果您乐意,我可以介绍您认识她,不过她要到下午才上这儿来。这个花园,就是我们的欢乐,我们的生命。过去给我们留下的只有这个了。如果没有它,我们简直就不能再活下去。我妻子和我,我们整个下午都是在这儿过的。只是我上午就来,因为我起得早。”

我一吃完午饭就立刻回到公园。不一会儿,我就远远望见我的朋友,彬彬有礼地让一位穿黑衣服的矮小的老妇人挽着胳膊。她就是拉·卡斯特利,曾经深受那整个风流时代宠爱的伟大舞蹈家。

我们在一张石头长凳上坐下。那是五月。阵阵花香在洁净的小径上飘溢;温暖的太阳透过树叶在我们身上撒下大片大片的亮光。拉·卡斯特利的黑色连衣裙仿佛整个儿浸润在春晖里。

“请您给我解释一下,小步舞是怎么回事,好吗 ”我对老舞蹈师说。

他意外得打了个哆嗦。

“先生,它是舞蹈中的王后,王后们的舞蹈。您懂吗 自从没有了国王,也就没有了小步舞。”

他开始用夸张的文体发表起对小步舞的赞词来。可惜我一点儿也没听懂。

突然,他朝一直保持沉默和严肃的老伴转过身去:

“艾丽丝,让我们跳给这位看看什么是小步舞,你乐意吗 ”

于是我看见了一件令我永生难忘的事。

他们时而前进,时而后退,像孩子似的装腔作势,弯腰施礼,活像两个跳舞的老木偶,只是驱动这对木偶的机械,已经有点儿损坏了。

我望着他们,一股难以言表的感伤激动着我的灵魂。我仿佛看到一次既可悲又可笑的幽灵现身,看到一个时代已经过时的幻影。

他们突然停了下来,面对面伫立了几秒钟,忽然出人意料地相拥着哭起来。

三天以后,我动身去外省了。我从此再也没有见到过他们。当我两年后重返巴黎的时候,那片苗圃已被铲平。没有了心爱的过去时代的花园,没有了它旧时的气息和小树林的通幽曲径,他们怎样了呢

对他们的回忆一直萦绕着我,像一道伤痕留在我的心头。

(张英伦译,有删改)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.“我”初见老舞蹈师时见他拿着一根手杖,后来得知这是德·克莱蒙伯爵送给他的一件礼物,二者不仅前后照应,也暗示着人世的沧桑。

B.老舞蹈师在一个早晨,“以为周围没有人,便做起一连串奇怪的动作来”,他之所以避开别人,是因为他出身高贵、性情高傲、孤芳自赏。

C.老舞蹈师夫妇跳完小步舞之后,“忽然出人意料地相拥着哭起来”,这种失态其实是一种宣泄,说明当时他们的内心压抑痛苦。

D.小说注重从小事中感受大时代,虽然“我”与老舞蹈师夫妇的相遇相识十分平常,但偶尔提到的“国王路易十五时代”,却使寻常故事有了历史感。

2.请以老舞蹈师形象为例,谈谈小说塑造人物形象时运用了哪些表现手法。(6分)

3.小说中的卢森堡公园苗圃在情节发展中有重要作用,这种作用体现在哪些方面 请结合作品简要分析。(6分)

答案全解全析

基础过关练

1.D ①异乎寻常:不同于平常。无与伦比:没有能比得上的(多含褒义)。第一空强调托尔斯泰的美丽与平常意义上的美丽是不一样的,所以用“异乎寻常”。②栩栩如生:形容艺术形象生动逼真。惟妙惟肖:形容描写或模仿得非常好,非常逼真。这里指托尔斯泰作品中刻画的人物生动逼真,所以用“栩栩如生”。③卓著:突出地好。卓越:非常优秀,超出一般。这里指托尔斯泰才华杰出,所以用“卓越”。④关于:引进关涉的对象。对于:引进对象或事物的关系者。第四空后面“托尔斯泰的文章和书,还有英国人莫德与法国人罗曼·罗兰分别为他写的传记”是介绍“我”读书的范围,应用“关于”。

2.C A.改换后句意不明确,第一处改换后,读者不一定能知道作者讲的是谁,后面两处作者有意不用代词,其实也是为了更明确地阐述自己的观点。B.“‘丑陋的列夫’”中的引号表示引用,“‘丑陋’”中的引号表示强调,用法不同。C.前者表示完全列举,后者表示列举未尽。D.调换顺序后逻辑上不连贯。节选部分第①②段先提出主要观点,即“托尔斯泰非常美丽”“他的博大的智慧,他的仁慈的心灵,是我认为他‘美丽’的主要原因”,总领全文,引出下文。第③段从才华方面表现其“美丽”,第④⑤段从肖像的角度表现其“睿智与仁爱”,从而突出其“美丽”。而第⑥段主要说的是托尔斯泰的“伟大”,这是作者对托尔斯泰更深一层的理解。整个选文逻辑严密,思路清晰,不宜变换顺序。

3.答案 ①把一个个人物形象比作一粒粒珍珠,体现了比喻的相似性;②把人物形象塑造得鲜明饱满生动,这和珍珠圆润饱满的特点相似;③闭上眼睛,人物形象就能立刻活跃起来,这和月光下珍珠闪耀的意境相似。

解析 画波浪线的句子运用了比喻的修辞手法,将托尔斯泰塑造的“娜塔莎、安娜、皮埃尔、聂赫留朵夫等形象”比作“一粒粒闪耀在月光下圆润饱满的珍珠”,珍珠的圆润饱满突出了托尔斯泰塑造的人物具有鲜明饱满生动的特点,也呼应了标题“美丽的列夫·托尔斯泰”。同时,这个比喻在意境上也很和谐,托尔斯泰塑造的人物形象栩栩如生,闭上眼睛,人物形象就能立刻活跃起来,这和月光下珍珠闪耀的意境相似。总之,这个比喻生动形象地表现了托尔斯泰塑造的人物形象带给我们的美的享受。

4.答案 ③删去“围绕”,或者删去“以”并把“为”改为“的”;④将“操办”改为“举办”;⑤将“贵校”改为“我校”;⑧删去“拨冗”或“从百忙之中”和“抽身”。

解析 ③句式杂糅。将“围绕‘列夫·托尔斯泰小说’研究的主题”和“以‘列夫·托尔斯泰小说’研究为主题”两种句式杂糅在一起,删去其中一种句式即可。④“操办……研讨会”搭配不当。“操办”,操持办理,强调独自办理,不用别人插手;“举办”指举行(活动),办理(事业)。研讨会应用“举办”。⑤谦敬辞用错。“贵校”是对别人的学校的尊称,这里用来称呼自己的学校,不恰当,应改为“我校”。⑧“拨冗”是客套话,推开繁忙的事务,与句中的“从百忙之中”“抽身”语意重复。

5.答案 读者通过解读作品,认知、思考作者和世界,读者对作者和世界的认知、思考,又能进一步推动对作品的解读。

解析 本题考查图文转换的能力。题目要求“从‘读者’的角度阐释文学活动各要素之间的关系”,答题时,应以“读者”为中心,根据箭头指向以及标注文字,明确各要素之间的关系。文中的箭头主要有两种方向:一种是从“读者”出发,指向“作品”“作者”“世界”,根据标注文字可知,其具体关系是,读者解读作品,从而认知、思考作者和世界;第二种是从读者对作者和世界的认知、思考出发,指向解读作品,其关系为“推动”。根据以上分析,梳理两种箭头方向所表达的两种关系,然后组织语言作答即可。

6.【写作指导】

解答本题,要结合原著内容,紧紧抓住“寻求生命的光芒”这一主题,展现《复活》这部作品的主题或人物形象特点。写作时,可以先概述作品的主要内容,然后指出作品中蕴含的“生命的光芒”是什么,如《复活》中人物在返归和自我完善中获得精神上的新生。语言要简洁、凝练,并有一定文采。

三年模拟练

1.B “表现了典狱长对在押囚犯的关注与同情”理解错误,由典狱长对聂赫留朵夫说“您瞧,公爵,她们那帮人就是这样的”可知,典狱长对犯人没有好感。另外,典狱长对聂赫留朵夫转述玛丝洛娃的话,是因为“上级指示典狱长对这个探监人要特别警惕”。

2.D “‘眼睛不看他’……也揭示了聂赫留朵夫的内心世界”错误,“眼睛不看他”揭示的是玛丝洛娃的内心世界。

3.答案 ①玛丝洛娃由原来排斥、拒绝聂赫留朵夫变得接受他并愿意改变自己。②借聂赫留朵夫的感受,写出了玛丝洛娃人性的复苏与精神的觉醒。③表现了聂赫留朵夫因自己的付出与爱而让玛丝洛娃有所转变的兴奋与惊喜。

解析 本题考查理解文中重要语句含意的能力。对重要语句的理解,可以从内容、思想情感等方面来分析。“她简直换了一个人了”说的是玛丝洛娃的变化之大,答题时,应先从文中找出玛丝洛娃的变化:为了赎罪,也是为了爱,聂赫留朵夫一再劝玛丝洛娃去医院,认为在那里比待在牢房强多了。玛丝洛娃一开始不同意,还让典狱长带话给他,说得非常坚决,而现在她已经改变了——“‘哦,至于医院的事,’她忽然用那斜睨的眼睛瞅了他一眼,说,‘要是您要我去,那我就去。酒我也不再喝了……’”而且聂赫留朵夫观察到玛丝洛娃在说这番话时,她的眼睛在微笑。这些变化让聂赫留朵夫感受到玛丝洛娃的人性在复苏,精神在觉醒,他为此而感到兴奋与惊喜,体会到“爱的力量是不可战胜的”。

4.答案 ①处为欲言又止,语意未尽。写出了聂赫留朵夫面对玛丝洛娃时的复杂心理,表现了他对过去伤害玛丝洛娃的行为的愧疚。②处为说话的断断续续。写出了聂赫留朵夫思想跳跃的过程,表现了他想与玛丝洛娃结婚的决心,想与她共同克服人生困难。③处为说话中的沉默。写出了玛丝洛娃对自己过去行为的反思,体现了她自我的回归,人性的觉醒。(答出其中两点即可)

解析 本题考查省略号在文中的作用。解答本题时,应结合上下文分析含有省略号的语句对表现人物心理或性格所起的作用。

①根据后文“聂赫留朵夫想说,但没有说下去”可知,第一处省略号表示欲言又止。这是在玛丝洛娃为之前对聂赫留朵夫说话语气不好而道歉时聂赫留朵夫的表现,写出了聂赫留朵夫在面对玛丝洛娃时,内心充满了愧疚,认为自己是没有资格原谅玛丝洛娃的,而是需要得到玛丝洛娃的原谅的,这个省略号写出了聂赫留朵夫面对玛丝洛娃时的愧疚心理。

②“我将为您的事……为我们的事去奔走。”此处的省略号表示说话断断续续。“您的事”即撤销对玛丝洛娃的案子的判决的事,“我们的事”指聂赫留朵夫与玛丝洛娃的婚事,因为玛丝洛娃一直没有答应跟他结婚,所以他说话吞吞吐吐,这也表现了他想与玛丝洛娃结婚的决心,他想与她共同克服人生困难。

③“也该为别的事受这个罪……”此处的省略号表示说话中的沉默。联系上下文可知,“别的事”指玛丝洛娃这些年来放荡、堕落的生活。这句话是玛丝洛娃对自己过去的行为的反思,体现了在聂赫留朵夫的付出和爱的影响下,她的人性渐渐苏醒。

五年高考练

1.B B项对人物形象的理解有误,作为老舞蹈师,他避开人并不是因为“出身高贵、性情高傲、孤芳自赏”,而是因为他的年老与怀旧。

2.答案 ①用特征鲜明的细节凸显人物的个性,如老舞蹈师过时的穿戴、木偶似的舞姿等,表明他是一个怀旧的人;②用个性化的对话揭示人物的内心世界,如老舞蹈师与“我”的交谈,流露出内心的痛苦与无奈;③用典型化的场景烘托人物状态,如被人遗忘的苗圃,衬托了老舞蹈师失落的心态。

解析 小说中的表现手法既有直接刻画人物形象的外貌、语言、动作描写,也有侧面的环境烘托和“我”的衬托,还有对比、抑扬等。如小说中的环境描写,烘托了老舞蹈师的年迈与怀旧、落寞与孤独;小说中的外貌描写,刻画了老舞蹈师的年老与怪诞、失落与伤心;小说中的对话描写,表现了老舞蹈师的随和知礼、对妻子的爱、对小步舞蹈的执着;等等。

答题技巧

人物描写手法 作用阐释

直接描写 (正面描写) 肖像、神态、动作描写 更好地展现人物的内心世界及性格特征 交代人物,突出其特点,展现人物的性格品质

语言描写 言为心声,人物的语言也体现着人物的思想性格。(1)刻画人物性格,反映人物心理活动,推动故事情节的发展;(2)描摹人物的语态,使形象栩栩如生、跃然纸上

心理描写 直接表现人物的思想和内在感情(矛盾、焦虑、担心、喜悦、兴奋等),表现人物的品质,推动情节发展

间接描写 (侧面描写) 借助其他人物对比衬托 引发读者的联想、想象,含蓄曲折地表现人物形象

借助物象衬托

借助环境烘托

3.答案 ①故事切入自然。“我”不太喜欢喧闹,而老舞蹈师又天天来这里,两人相遇才有可能,以此切入故事,自然而不做作。②有利于情节的集中与展开。苗圃既是表演的舞台,也是人生的舞台。③使故事有余味。苗圃铲平了,故事自然结束,但主人公怎样了,让人牵挂。

解析 小说环境描写对情节的作用首先表现在为情节的展开提供场所,然后体现在小说发生的各个阶段:故事的开端阶段的环境描写推动情节进入到发展阶段;故事的发展、高潮阶段的环境描写既照应情节的开端,又推动情节进入下一阶段;故事的结尾阶段的环境描写则照应前面情节。

小说第3段场景描写的作用:一是交代故事发生的场所,二是便于情节在此集中展开。小说的倒数第2段也涉及了场景描写,交代了苗圃被铲平、老舞蹈师夫妇不知所终的结局,使故事有余味。

基础过关练

(2021山东潍坊高二上期中)某校高二年级开展“列夫·托尔斯泰小说”专题研讨活动,请根据下面的部分活动材料,完成后面的任务。

任务一:知人论世读作品

请阅读《美丽的列夫·托尔斯泰》一文的节选部分,完成1—3题。

①托尔斯泰称自己为“丑陋的列夫”。而我觉得托尔斯泰非常美丽。不论是在往昔的少女时代,还是进入了古稀之年的今天,我一向觉得:托尔斯泰 的美丽。

②他的博大的智慧,他的仁慈的心灵,是我认为他美丽的主要原因。

③记得我当学生的时候,初读他的《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等三部长篇巨著。读完之后,掩卷沉思,不明白这位老人用了什么样的技巧,把他笔下的人物刻画得那样 。闭上眼睛,娜塔莎、安娜、皮埃尔、聂赫留朵夫等形象,立刻活跃了起来,一个一个,仿佛是一粒粒闪耀在月光下圆润饱满的珍珠,他的才华实在太 了。

④所以,每逢我读完托尔斯泰写的一本书,都要对着他的画像仔细观看。他的画像有时印在书的扉页上,有时印在杂志上,都是出自俄国著名肖像画家列宾之手。

⑤托尔斯泰有着卷曲的花白头发和胡须,天庭十分宽阔饱满,眉骨突出,眼睛深陷,大鼻子,大手,总是皱着眉头在沉思,一副深沉而忧郁的表情。他的每一条皱纹里,似乎都流露出睿智与仁爱之光。他哪里有一丝一毫的“丑陋” 我常常目不转睛地向他行注目礼,觉得这位老人长得实在太美了。

⑥随着年龄的增长,我渐渐地学着观察社会,又读了许多 托尔斯泰的文章和书,还有英国人莫德与法国人罗曼·罗兰分别为他写的传记,慢慢地理解了托尔斯泰这位作家的特别伟大之处,以及为什么他被人称为“俄罗斯底伟大的心魂”。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是 ( )

A.异乎寻常 惟妙惟肖 卓著 对于

B.无与伦比 栩栩如生 卓越 关于

C.无与伦比 惟妙惟肖 卓著 对于

D.异乎寻常 栩栩如生 卓越 关于

2.下列说法正确的一项是 ( )

A.第①段中的“托尔斯泰”都可以换成“他”。

B.文中加下划线的两处引号,用法相同。

C.文中加方框的两个“等”字,用法不同。

D.将第⑥段置于③④段之间,全文会更连贯。

3.比喻具有相似性,请据此对文中画波浪线的句子所用比喻进行简要分析。

任务二:邀请专家求提升

4.为组织好研讨活动,年级学生会决定邀请本校相关研究领域的老师给予指导,下面是其邀请函正文的部分内容,其中有四处表达不当,请找出并修改。

①为提升同学们的文学鉴赏能力,②陶冶审美情操,③我们将围绕以“列夫·托尔斯泰小说”研究为主题,④操办一场专题研讨会。⑤您以深厚的学术功底和严谨的治学态度在贵校获得了极高的声誉,⑥深受学生喜爱和敬佩。在此,⑦我们特邀您担任此次活动的指导老师,⑧衷心希望您能从百忙之中拨冗抽身出席,⑨恭候您莅临指导。

(1)

(2)

(3)

(4)

任务三:理性思考展成果

5.经过一个阶段的学习研究,某小组发现:文学活动是由作品、世界、作家和读者四种不同要素构成的完整系统,这四个要素并不是随意排列的,它们在文学活动中形成相互渗透、相互依存和相互作用的整体关系。他们把这一研究成果绘制成如下框架图。请阅读此图,从“读者”的角度阐释文学活动各要素之间的关系。要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过60个字。

6.微写作。

学校要进行主题为“寻求生命的光芒”的话剧演出,你作为编剧,打算将列夫·托尔斯泰的《复活》搬上舞台,请为你的话剧写一段推介词。要求:符合原著内容,条理清晰,有感染力。150—200字。

三年模拟练

阅读下面的文字,完成问题。(16分)

复活(节选)

列夫·托尔斯泰

[聂赫留朵夫与玛丝洛娃在狱中见面后,决定为她提出上诉,经典狱长同意在办公室里再次与玛丝洛娃见面。玛丝洛娃请求聂赫留朵夫帮助被诬告为纵火犯的明肖夫母子,并拒绝了聂赫留朵夫的求婚。但聂赫留朵夫坚持帮助玛丝洛娃,打算将玛丝洛娃调到医院工作;同时找到明肖夫了解情况。为此他求助副省长玛斯连尼科夫,征得其同意后第三次到监狱会见玛丝洛娃。]

有一种迷信流传很广,认为每一个人都有固定的天性:有的善良,有的凶恶,有的聪明,有的愚笨,有的热情,有的冷漠,等等。其实人并不是这样的。我们可以说,有些人善良的时候多于凶恶的时候,聪明的时候多于愚笨的时候,热情的时候多于冷漠的时候,或者正好相反。但要是我们说一个人善良或者聪明,说另一个人凶恶或者愚笨,那就不对了。可我们往往是这样区分人的。这是不符合实际情况的。人好像河流,河水都一样,到处相同,但每一条河都是有的地方河身狭窄,水流湍急,有的地方河身宽阔,水流缓慢;有的地方河水清澈,有的地方河水浑浊;有的地方河水冰凉,有的地方河水温暖。人也是这样。每一个人都具有各种人性的胚胎,有时表现这一种人性,有时表现那一种人性。他常常变得面目全非,但其实还是他本人。有些人身上的变化特别厉害。聂赫留朵夫就是这一类人。这种变化,有的出于生理原因,有的出于精神原因。聂赫留朵夫现在就处在这样的变化之中。

在法庭审判以后,在第一次探望卡秋莎以后,他体会到一种获得新生的庄严而欢乐的心情。他决定不再抛弃她,也没有改变同她结婚的决心,只要她愿意的话,然而现在这件事却使他感到痛苦和烦恼。

在走访玛斯连尼科夫后的第二天,他又坐车到监狱去看她。

典狱长准许他同她会面,但不在办公室,也不在律师办事室,而是在女监探望室里。典狱长虽然心地善良,但这次对待聂赫留朵夫的态度不如上次热情。聂赫留朵夫同玛斯连尼科夫的两次谈话显然产生了不良后果,上级指示典狱长对这个探监人要特别警惕。

“见面是可以的,”典狱长说,“只是有关钱的事,请您务必接受我的要求……至于阁下写信提出要把她调到医院里去,那是可以的,医生也同意了。只是她自己不愿意,她说:‘要我去给那些病鬼倒便壶,我才不干呢……’您瞧,公爵,她们那帮人就是这样的。”他补充说。

聂赫留朵夫什么也没回答,只要求让他进去探望。典狱长派一个看守带他去。聂赫留朵夫就跟着他走进一间空荡荡的女监探望室。

玛丝洛娃已经在那里。她从铁栅栏后面走出来,模样文静而羞怯。她走到聂赫留朵夫紧跟前,眼睛不看他,低声说:“请您原谅我,德米特里·伊凡维奇,前天我话说得不好。”

“①可轮不到我来原谅您……”聂赫留朵夫想说,但没有说下去。

“不过您还是离开我的好。”玛丝洛娃补充说,用可怕的目光斜睨了他一眼。聂赫留朵夫在她的眼睛里又看到了紧张而愤恨的神色。

“究竟为什么我得离开您呢 ”

“就该这样。”

“为什么就该这样 ”

她又用他认为愤恨的目光瞅了瞅他。

“嗯,说实在的,”她说。“您还是离开我吧,我对您说的是实话。我受不了。您把您那套想法丢掉吧。”她嘴唇哆嗦地说,接着沉默了一下。“我这是实话。要不我宁可上吊。”

聂赫留朵夫觉得,她这样拒绝,表示她因为他加于她的屈辱恨他,不能饶恕他,但也夹杂着一种美好而重要的因素。她这样平心静气地再次拒绝他,这就立刻消除了聂赫留朵夫心里的种种猜疑,使他恢复了原先那种严肃、庄重和爱怜的心情。

“卡秋莎,我原先怎么说,现在还是怎么说,”他特别认真地说。“我求你同我结婚。要是你不愿意,现在不愿意,那么,我继续跟着你,你被发送到哪里,我也跟到哪里。”

“那是您的事。我没有别的话要说了。”她说,嘴唇又哆嗦起来。

聂赫留朵夫也不作声,觉得说不下去了。

“我现在先到乡下去一下,然后上彼得堡,”他终于镇定下来说。“②我将为您的事……为我们的事去奔走。上帝保佑,他们会撤销原判的。”

“不撤销也没有关系。我就算不为这事,③也该为别的事受这个罪……”玛丝洛娃说,他看见她好容易才忍住眼泪。

“那么,您看到明肖夫了吗 ”她突然问,以此来掩盖自己的激动。

“他们没有犯罪,是吗 ”

“我想是的。”

“那个老太婆可好了。”她说。

聂赫留朵夫把从明肖夫那儿打听到的情况都告诉了她。

他问她还需要什么,她回答说什么也不需要。

他们又沉默了。

“哦,至于医院的事,”她忽然用那斜睨的眼睛瞅了他一眼,说,“要是您要我去,那我就去。酒我也不再喝了……”

聂赫留朵夫默默地瞧了瞧她的眼睛。她的眼睛在微笑。

“那很好。”他只能说出这样一句话来,说完就同她告别了。

“是啊,是啊,她简直换了一个人了。”聂赫留朵夫想。他消除了原来的种种疑虑,产生了一种崭新的感觉,那就是相信爱的力量是不可战胜的。

(选自《复活》第一部59章,有删改)

1.()下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.小说开头以河流的复杂多变作比喻来说明人性不是固定不变的,交代出聂赫留朵夫的变化,也预示着下文玛丝洛娃会有所改变。

B.典狱长对聂赫留朵夫转述玛丝洛娃的话,表现了典狱长对在押囚犯的关注与同情,也反映出玛丝洛娃不想接受聂赫留朵夫的帮助。

C.玛丝洛娃虽然身陷牢狱,遭受折磨,但她仍然请求聂赫留朵夫想办法帮助明肖夫母子,这也体现出玛丝洛娃内心仍存有良善的一面。

D.玛丝洛娃对聂赫留朵夫始终以“您”相称,在表示礼貌的同时也表明她对聂赫留朵夫刻意保持一定的距离,还不想完全接受他。

2.()下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.小说在描述玛丝洛娃与聂赫留朵夫会面的场景时,主要借助人物对话的形式展开,既深入展现了人物的内心世界,又有力地推动了情节发展。

B.小说多次写到二人谈话进行不下去,陷入沉默,这如同戏剧中的静场,既给二人关系的变化增加悬念,又以留白的方式增强了读者的情感体验。

C.小说前半部分作者主要采用议论和叙述的方式,交代聂赫留朵夫的基本情况,与后文二人会面场景的描述相辅相成,让整个故事详略得当,重点情节得以凸显。

D.小说始终从聂赫留朵夫的视角来写玛丝洛娃的眼睛,如“眼睛不看他”“可怕的”“在微笑”等,在表现玛丝洛娃的转变的同时也揭示了聂赫留朵夫的内心世界。

3.()聂赫留朵夫说“她简直换了一个人了”,怎样理解这句话 请结合全文简要分析。(4分)

4.()省略号具有表情达意的功能,文中画波浪线的三处语句中的省略号对人物形象的塑造有何作用 请选择两处并结合具体语境分析。(6分)

五年高考练

小说阅读之分析塑造人物形象的手法

(2019课标全国Ⅱ,7—9)阅读下面的文字,完成问题。(15分)

小步舞

[法]莫泊桑

大灾大难不会让我悲伤。我目睹过战争,人类的残酷暴行令我们发出恐惧和愤怒的呐喊,但绝不会令我们像看到某些让人感伤的小事那样背上起鸡皮疙瘩。有那么两三件事至今清晰地呈现在我眼前,它们像针扎似的,在我的内心深处留下又细又长的创伤。我就跟您讲讲其中的一件吧。

那时我还年轻,有点多愁善感,不太喜欢喧闹。我最喜爱的享受之一,就是早上独自一人在卢森堡公园的苗圃里散步。

这是一座似乎被人遗忘的上个世纪的花园,一座像老妇人的温柔微笑一样依然美丽的花园。绿篱隔出一条条狭窄、规整的小径,显得非常幽静。在这迷人的小树林里,有一个角落完全被蜜蜂占据。它们的小窝坐落在木板上,朝着太阳打开顶针般大的小门。走在小路上,随时都能看到嗡嗡叫的金黄色的蜜蜂,它们是这片和平地带真正的主人,清幽小径上真正的漫步者。

我不久就发现,经常到这里来的不止我一人。我有时也会迎面遇上一个小老头儿。

他穿一双带银扣的皮鞋、一条带遮门襟的短套裤和一件棕褐色的长礼服,戴一顶长绒毛宽檐的怪诞的灰礼帽,想必是太古年代的古董。

他长得很瘦,几乎是皮包骨头;他爱做鬼脸,也常带微笑。他手里总拿着一根金镶头的华丽的手杖,这手杖对他来说一定有着某种不同寻常的纪念意义。

这老人起初让我感到怪怪的,后来却引起我莫大的兴趣。

一个早晨,他以为周围没有人,便做起一连串奇怪的动作来:先是几个小步跳跃,继而行了个屈膝礼,接着用他那细长的腿来了个还算利落的击脚跳,然后开始优雅地旋转,把他那木偶似的身体扭来绞去,动人而又可笑地向空中频频点头致意。他是在跳舞呀!

跳完舞,他又继续散起步来。

我注意到,他每天上午都要重复一遍这套动作。

我想和他谈一谈。于是有一天,在向他致礼以后,我开口说:

“今天天气真好啊,先生。”

他也鞠了个躬:

“是呀,先生,真是和从前的天气一样。”

一个星期以后,我们已经成了朋友,我也知道了他的身世。在国王路易十五时代,他曾是歌剧院的舞蹈教师。他那根漂亮的手杖就是德·克莱蒙伯爵送的一件礼物。一跟他说起舞蹈,他就絮叨个没完没了。

有一天,他很知心地跟我说:

“先生,我妻子叫拉·卡斯特利。如果您乐意,我可以介绍您认识她,不过她要到下午才上这儿来。这个花园,就是我们的欢乐,我们的生命。过去给我们留下的只有这个了。如果没有它,我们简直就不能再活下去。我妻子和我,我们整个下午都是在这儿过的。只是我上午就来,因为我起得早。”

我一吃完午饭就立刻回到公园。不一会儿,我就远远望见我的朋友,彬彬有礼地让一位穿黑衣服的矮小的老妇人挽着胳膊。她就是拉·卡斯特利,曾经深受那整个风流时代宠爱的伟大舞蹈家。

我们在一张石头长凳上坐下。那是五月。阵阵花香在洁净的小径上飘溢;温暖的太阳透过树叶在我们身上撒下大片大片的亮光。拉·卡斯特利的黑色连衣裙仿佛整个儿浸润在春晖里。

“请您给我解释一下,小步舞是怎么回事,好吗 ”我对老舞蹈师说。

他意外得打了个哆嗦。

“先生,它是舞蹈中的王后,王后们的舞蹈。您懂吗 自从没有了国王,也就没有了小步舞。”

他开始用夸张的文体发表起对小步舞的赞词来。可惜我一点儿也没听懂。

突然,他朝一直保持沉默和严肃的老伴转过身去:

“艾丽丝,让我们跳给这位看看什么是小步舞,你乐意吗 ”

于是我看见了一件令我永生难忘的事。

他们时而前进,时而后退,像孩子似的装腔作势,弯腰施礼,活像两个跳舞的老木偶,只是驱动这对木偶的机械,已经有点儿损坏了。

我望着他们,一股难以言表的感伤激动着我的灵魂。我仿佛看到一次既可悲又可笑的幽灵现身,看到一个时代已经过时的幻影。

他们突然停了下来,面对面伫立了几秒钟,忽然出人意料地相拥着哭起来。

三天以后,我动身去外省了。我从此再也没有见到过他们。当我两年后重返巴黎的时候,那片苗圃已被铲平。没有了心爱的过去时代的花园,没有了它旧时的气息和小树林的通幽曲径,他们怎样了呢

对他们的回忆一直萦绕着我,像一道伤痕留在我的心头。

(张英伦译,有删改)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.“我”初见老舞蹈师时见他拿着一根手杖,后来得知这是德·克莱蒙伯爵送给他的一件礼物,二者不仅前后照应,也暗示着人世的沧桑。

B.老舞蹈师在一个早晨,“以为周围没有人,便做起一连串奇怪的动作来”,他之所以避开别人,是因为他出身高贵、性情高傲、孤芳自赏。

C.老舞蹈师夫妇跳完小步舞之后,“忽然出人意料地相拥着哭起来”,这种失态其实是一种宣泄,说明当时他们的内心压抑痛苦。

D.小说注重从小事中感受大时代,虽然“我”与老舞蹈师夫妇的相遇相识十分平常,但偶尔提到的“国王路易十五时代”,却使寻常故事有了历史感。

2.请以老舞蹈师形象为例,谈谈小说塑造人物形象时运用了哪些表现手法。(6分)

3.小说中的卢森堡公园苗圃在情节发展中有重要作用,这种作用体现在哪些方面 请结合作品简要分析。(6分)

答案全解全析

基础过关练

1.D ①异乎寻常:不同于平常。无与伦比:没有能比得上的(多含褒义)。第一空强调托尔斯泰的美丽与平常意义上的美丽是不一样的,所以用“异乎寻常”。②栩栩如生:形容艺术形象生动逼真。惟妙惟肖:形容描写或模仿得非常好,非常逼真。这里指托尔斯泰作品中刻画的人物生动逼真,所以用“栩栩如生”。③卓著:突出地好。卓越:非常优秀,超出一般。这里指托尔斯泰才华杰出,所以用“卓越”。④关于:引进关涉的对象。对于:引进对象或事物的关系者。第四空后面“托尔斯泰的文章和书,还有英国人莫德与法国人罗曼·罗兰分别为他写的传记”是介绍“我”读书的范围,应用“关于”。

2.C A.改换后句意不明确,第一处改换后,读者不一定能知道作者讲的是谁,后面两处作者有意不用代词,其实也是为了更明确地阐述自己的观点。B.“‘丑陋的列夫’”中的引号表示引用,“‘丑陋’”中的引号表示强调,用法不同。C.前者表示完全列举,后者表示列举未尽。D.调换顺序后逻辑上不连贯。节选部分第①②段先提出主要观点,即“托尔斯泰非常美丽”“他的博大的智慧,他的仁慈的心灵,是我认为他‘美丽’的主要原因”,总领全文,引出下文。第③段从才华方面表现其“美丽”,第④⑤段从肖像的角度表现其“睿智与仁爱”,从而突出其“美丽”。而第⑥段主要说的是托尔斯泰的“伟大”,这是作者对托尔斯泰更深一层的理解。整个选文逻辑严密,思路清晰,不宜变换顺序。

3.答案 ①把一个个人物形象比作一粒粒珍珠,体现了比喻的相似性;②把人物形象塑造得鲜明饱满生动,这和珍珠圆润饱满的特点相似;③闭上眼睛,人物形象就能立刻活跃起来,这和月光下珍珠闪耀的意境相似。

解析 画波浪线的句子运用了比喻的修辞手法,将托尔斯泰塑造的“娜塔莎、安娜、皮埃尔、聂赫留朵夫等形象”比作“一粒粒闪耀在月光下圆润饱满的珍珠”,珍珠的圆润饱满突出了托尔斯泰塑造的人物具有鲜明饱满生动的特点,也呼应了标题“美丽的列夫·托尔斯泰”。同时,这个比喻在意境上也很和谐,托尔斯泰塑造的人物形象栩栩如生,闭上眼睛,人物形象就能立刻活跃起来,这和月光下珍珠闪耀的意境相似。总之,这个比喻生动形象地表现了托尔斯泰塑造的人物形象带给我们的美的享受。

4.答案 ③删去“围绕”,或者删去“以”并把“为”改为“的”;④将“操办”改为“举办”;⑤将“贵校”改为“我校”;⑧删去“拨冗”或“从百忙之中”和“抽身”。

解析 ③句式杂糅。将“围绕‘列夫·托尔斯泰小说’研究的主题”和“以‘列夫·托尔斯泰小说’研究为主题”两种句式杂糅在一起,删去其中一种句式即可。④“操办……研讨会”搭配不当。“操办”,操持办理,强调独自办理,不用别人插手;“举办”指举行(活动),办理(事业)。研讨会应用“举办”。⑤谦敬辞用错。“贵校”是对别人的学校的尊称,这里用来称呼自己的学校,不恰当,应改为“我校”。⑧“拨冗”是客套话,推开繁忙的事务,与句中的“从百忙之中”“抽身”语意重复。

5.答案 读者通过解读作品,认知、思考作者和世界,读者对作者和世界的认知、思考,又能进一步推动对作品的解读。

解析 本题考查图文转换的能力。题目要求“从‘读者’的角度阐释文学活动各要素之间的关系”,答题时,应以“读者”为中心,根据箭头指向以及标注文字,明确各要素之间的关系。文中的箭头主要有两种方向:一种是从“读者”出发,指向“作品”“作者”“世界”,根据标注文字可知,其具体关系是,读者解读作品,从而认知、思考作者和世界;第二种是从读者对作者和世界的认知、思考出发,指向解读作品,其关系为“推动”。根据以上分析,梳理两种箭头方向所表达的两种关系,然后组织语言作答即可。

6.【写作指导】

解答本题,要结合原著内容,紧紧抓住“寻求生命的光芒”这一主题,展现《复活》这部作品的主题或人物形象特点。写作时,可以先概述作品的主要内容,然后指出作品中蕴含的“生命的光芒”是什么,如《复活》中人物在返归和自我完善中获得精神上的新生。语言要简洁、凝练,并有一定文采。

三年模拟练

1.B “表现了典狱长对在押囚犯的关注与同情”理解错误,由典狱长对聂赫留朵夫说“您瞧,公爵,她们那帮人就是这样的”可知,典狱长对犯人没有好感。另外,典狱长对聂赫留朵夫转述玛丝洛娃的话,是因为“上级指示典狱长对这个探监人要特别警惕”。

2.D “‘眼睛不看他’……也揭示了聂赫留朵夫的内心世界”错误,“眼睛不看他”揭示的是玛丝洛娃的内心世界。

3.答案 ①玛丝洛娃由原来排斥、拒绝聂赫留朵夫变得接受他并愿意改变自己。②借聂赫留朵夫的感受,写出了玛丝洛娃人性的复苏与精神的觉醒。③表现了聂赫留朵夫因自己的付出与爱而让玛丝洛娃有所转变的兴奋与惊喜。

解析 本题考查理解文中重要语句含意的能力。对重要语句的理解,可以从内容、思想情感等方面来分析。“她简直换了一个人了”说的是玛丝洛娃的变化之大,答题时,应先从文中找出玛丝洛娃的变化:为了赎罪,也是为了爱,聂赫留朵夫一再劝玛丝洛娃去医院,认为在那里比待在牢房强多了。玛丝洛娃一开始不同意,还让典狱长带话给他,说得非常坚决,而现在她已经改变了——“‘哦,至于医院的事,’她忽然用那斜睨的眼睛瞅了他一眼,说,‘要是您要我去,那我就去。酒我也不再喝了……’”而且聂赫留朵夫观察到玛丝洛娃在说这番话时,她的眼睛在微笑。这些变化让聂赫留朵夫感受到玛丝洛娃的人性在复苏,精神在觉醒,他为此而感到兴奋与惊喜,体会到“爱的力量是不可战胜的”。

4.答案 ①处为欲言又止,语意未尽。写出了聂赫留朵夫面对玛丝洛娃时的复杂心理,表现了他对过去伤害玛丝洛娃的行为的愧疚。②处为说话的断断续续。写出了聂赫留朵夫思想跳跃的过程,表现了他想与玛丝洛娃结婚的决心,想与她共同克服人生困难。③处为说话中的沉默。写出了玛丝洛娃对自己过去行为的反思,体现了她自我的回归,人性的觉醒。(答出其中两点即可)

解析 本题考查省略号在文中的作用。解答本题时,应结合上下文分析含有省略号的语句对表现人物心理或性格所起的作用。

①根据后文“聂赫留朵夫想说,但没有说下去”可知,第一处省略号表示欲言又止。这是在玛丝洛娃为之前对聂赫留朵夫说话语气不好而道歉时聂赫留朵夫的表现,写出了聂赫留朵夫在面对玛丝洛娃时,内心充满了愧疚,认为自己是没有资格原谅玛丝洛娃的,而是需要得到玛丝洛娃的原谅的,这个省略号写出了聂赫留朵夫面对玛丝洛娃时的愧疚心理。

②“我将为您的事……为我们的事去奔走。”此处的省略号表示说话断断续续。“您的事”即撤销对玛丝洛娃的案子的判决的事,“我们的事”指聂赫留朵夫与玛丝洛娃的婚事,因为玛丝洛娃一直没有答应跟他结婚,所以他说话吞吞吐吐,这也表现了他想与玛丝洛娃结婚的决心,他想与她共同克服人生困难。

③“也该为别的事受这个罪……”此处的省略号表示说话中的沉默。联系上下文可知,“别的事”指玛丝洛娃这些年来放荡、堕落的生活。这句话是玛丝洛娃对自己过去的行为的反思,体现了在聂赫留朵夫的付出和爱的影响下,她的人性渐渐苏醒。

五年高考练

1.B B项对人物形象的理解有误,作为老舞蹈师,他避开人并不是因为“出身高贵、性情高傲、孤芳自赏”,而是因为他的年老与怀旧。

2.答案 ①用特征鲜明的细节凸显人物的个性,如老舞蹈师过时的穿戴、木偶似的舞姿等,表明他是一个怀旧的人;②用个性化的对话揭示人物的内心世界,如老舞蹈师与“我”的交谈,流露出内心的痛苦与无奈;③用典型化的场景烘托人物状态,如被人遗忘的苗圃,衬托了老舞蹈师失落的心态。

解析 小说中的表现手法既有直接刻画人物形象的外貌、语言、动作描写,也有侧面的环境烘托和“我”的衬托,还有对比、抑扬等。如小说中的环境描写,烘托了老舞蹈师的年迈与怀旧、落寞与孤独;小说中的外貌描写,刻画了老舞蹈师的年老与怪诞、失落与伤心;小说中的对话描写,表现了老舞蹈师的随和知礼、对妻子的爱、对小步舞蹈的执着;等等。

答题技巧

人物描写手法 作用阐释

直接描写 (正面描写) 肖像、神态、动作描写 更好地展现人物的内心世界及性格特征 交代人物,突出其特点,展现人物的性格品质

语言描写 言为心声,人物的语言也体现着人物的思想性格。(1)刻画人物性格,反映人物心理活动,推动故事情节的发展;(2)描摹人物的语态,使形象栩栩如生、跃然纸上

心理描写 直接表现人物的思想和内在感情(矛盾、焦虑、担心、喜悦、兴奋等),表现人物的品质,推动情节发展

间接描写 (侧面描写) 借助其他人物对比衬托 引发读者的联想、想象,含蓄曲折地表现人物形象

借助物象衬托

借助环境烘托

3.答案 ①故事切入自然。“我”不太喜欢喧闹,而老舞蹈师又天天来这里,两人相遇才有可能,以此切入故事,自然而不做作。②有利于情节的集中与展开。苗圃既是表演的舞台,也是人生的舞台。③使故事有余味。苗圃铲平了,故事自然结束,但主人公怎样了,让人牵挂。

解析 小说环境描写对情节的作用首先表现在为情节的展开提供场所,然后体现在小说发生的各个阶段:故事的开端阶段的环境描写推动情节进入到发展阶段;故事的发展、高潮阶段的环境描写既照应情节的开端,又推动情节进入下一阶段;故事的结尾阶段的环境描写则照应前面情节。

小说第3段场景描写的作用:一是交代故事发生的场所,二是便于情节在此集中展开。小说的倒数第2段也涉及了场景描写,交代了苗圃被铲平、老舞蹈师夫妇不知所终的结局,使故事有余味。