2021-2022学年高中语文统编版选择性必修中册11.1《 过秦论》(课件39张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版选择性必修中册11.1《 过秦论》(课件39张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 609.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-01 20:54:27 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

过秦论

贾 谊

解

题

“过”:动词,指出过失。“过秦”:指出秦的过失。

“论”:论文文体。

“过秦论”:言秦之过,指责秦的过失的一篇史论文。

《过秦论》是贾谊的议论文的代表作。原文共有上、中、下三篇,本文是上篇。通过对秦经过数代之经营,终于横扫六国,统一四海,却因“一夫作难而七庙隳”的历史事实,闻发“仁义不施而攻守之势异也”的观点。

中篇承上篇,指出“取与守不同术”,下篇论子婴之过。统观三篇,上篇以叙为论,通篇铺叙史实形成对比,结末才点明主意,文章雄骏宏肆,气势充沛,但观点弱,说理不足;中、下两篇,虽相对质朴,但说理细密,论述周详,观点颇能引人思考。

但最著名者反而是上篇,历来传通不已,可见该篇是“以文而取之”,并非因其史论的价值。

知人论世

贾谊(前200-前168),洛阳人。西汉初期的政论家、文学家。

18岁时,就以博学能文而闻名于郡中,得到郡守吴公的赏识,收为弟子。文帝即位后,因吴公的推荐,任为博士,掌文献典籍。其时,贾谊不过20多岁,在博士中最为年轻,但以见识和议论,得博士中年长者的尊敬,受到文帝的重视,不到一年,被擢升为太中大夫。朝廷上许多法令、规章的制定,都由他主持进行。

贾谊的才华和文帝对他的信任,引起了一部分朝臣的不满。他们以“洛阳之人年少初学,专欲擅权,纷乱诸事”(《史记 屈原贾生列传》)的流言,动摇了文帝对贾谊的信任,结果文帝让贾谊离开长安,去做长沙王的太傅。后人称贾谊为贾长沙、贾太傅。

在长沙任职的三年中,贾谊的心情一直抑郁不欢。文帝七年(前175),贾谊被召回长安,任梁怀王的太傅。此时文帝虽仍赞赏贾谊的博学。而对于他多次上疏陈述的政治主张并不采纳。后来梁怀王骑马时摔死,贾谊认为自己没有尽到太傅的责任,经常悲泣自责,不久死去。

贾 谊

毛泽东

贾生才调世无伦,哭泣情怀吊屈文。

梁王坠马寻常事,何需哀伤付一生。

贾生

李商隐

宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

贾谊著作主要有散文和辞赋两类。

贾谊的散文主要成就是政论文,有战国纵横家的风格,评论时政,风格朴实峻拔,议论酣畅, 鲁迅称之为“西汉鸿文,沾溉后人,其泽甚远”,代表作有《过秦论》《论积贮疏》《陈政事疏》等。

其辞赋皆为骚体,形式趋于散文化,显示出从骚体赋过渡到汉赋的端倪,是汉赋发展的先声,以《吊屈原赋》《服鸟赋》最为著名。

《服鸟赋》采用主客问答的方式,抒写自己怀才不遇的愤懑情绪,同时也流露出齐生死、等祸福的消极思想。

《吊屈原赋》是贾谊赴长沙途中经湘水时所作,在抒发对屈原不幸遭遇的同情中,寄托了自己的身世之感,被刘勰称为“词清而理哀”(《文心雕龙·哀吊》)

其文章,即现存的《新书》,亦名《贾子》。

贾谊生活在西汉初年,此前历春秋战国、七雄争霸而秦统一天下,到楚汉相争,汉朝建立,五百年战乱破坏,因而西汉初期,社会经济凋敝,人口减少。

为此,贾谊极力主张施行“仁政”以“安民”,民安方得维持汉王朝统治。

贾谊的《过秦论》正是针对这种现实而写。他希望汉统治者能吸取秦灭亡的教训,推行“仁政”以求经济发展,社会安定。

正音诵读

崤函 膏腴 合从

召滑 逡巡 鞭笞

隳名城 销锋镝 劲弩

瓮牖 氓隶 行伍

谪戍 万乘 作难

xiáo

gāo yú

zòng

shào

qūn xún

chī

huī

dí

jìng

wèng yǒu

méng

háng

zhé shù

shèng

nàn

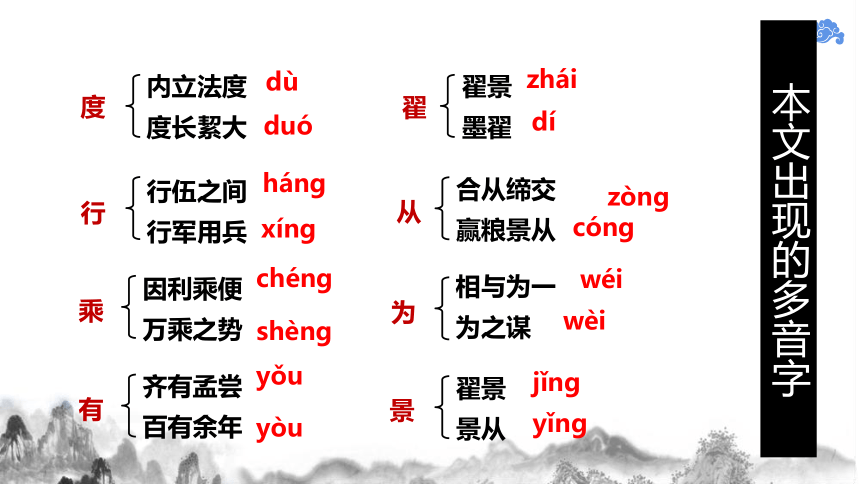

本文出现的多音字

内立法度

度长絜大

合从缔交

赢粮景从

相与为一

为之谋

翟景

墨翟

翟景

景从

因利乘便

万乘之势

行伍之间

行军用兵

齐有孟尝

百有余年

度

翟

行

从

乘

为

有

景

zòng

dù

zhái

wèi

chéng

shèng

háng

dí

duó

yǐng

cóng

jǐng

xíng

yǒu

yòu

wéi

厘清文章思路

1、这篇史论的主要观点是什么?如何理解这句话?

“仁义不施而攻守之势异也”

这句话是对秦王朝所犯过失的总结。秦王朝“仁义不施”结果导致亡国。

2、从全文看,“攻守之势异也”,“攻”“守”的不同形势在课文中的具体表现是什么?

“攻之势”体现在第一段到第三段,崛起——强大——鼎盛

“守之势”体现在第三、四段,由统一天下到覆灭。

按表达方式将全文分为两部分:

①记叙部分写秦王朝的兴亡过程(前四段)

②议论部分指出秦王朝迅速灭亡的原因(最后一段)

记叙部分:①兴起的过程(前三段)

②灭亡的过程(第四段)

壹

文本研读

我们先读第一自然段。

看看当时秦国为啥兴盛。

秦国凭借哪些优势在诸侯中崛起?

据崤函之固,拥雍州之地

地理优势

秦孝公的深谋远虑与雄才大略

君臣固守,席卷;包举;囊括;并吞

政策:商鞅变法

商君佐之

拱手而取

秦孝公

(前361~前338)

崛起

政治上:内立法度

经济上:务耕织

军事上:修守战之具

外交上:外连衡而斗诸侯

结果

“席卷”“包举”“囊括”都有“吞并”的意思,“宇内”“四海”“八荒”都有“天下”的意思。那把课文中“有……之意,……之心”句换成“有吞并天下之心”似乎也通,作者为什么要舍简就繁呢?

意在突出秦孝公吞并六国、独占天下的勃勃雄心以及秦对诸侯各国虎视耽耽的情态、咄咄逼人的气势。

同时也为后文写孝公之后的历代秦君的赫赫功业张本,与后文写秦一统天下之后的顷刻覆亡形成对比并作了铺垫。

总之,根据表达的需要,这里的繁笔增加了气势;同义短语的叠用,又使叙述生动形象。

我们再读第二自然段。

看看抗秦力量多强大,

作者为啥这么写。

第二段叙述了哪几位秦国国君时期的什么事?

惠文王、武王、昭襄王

孝文王、庄襄王

即孝公之后,始皇之前的5位国君。

采用的是什么写法?

运用铺叙(或者叫做铺排、赋)的写法,展现了秦国的野心和强大的实力使秦国的疆域日广。

秦孝公之后的三位国君用武力蚕食四邻的情况

作者是怎样叙述这90年间的历史的?

将惠文、武、昭襄三朝87年间的事情集中到一点上写:秦的领土日益扩大,引起诸侯恐惧。

孝文、庄襄二朝则一笔带过。

秦

诸侯

按“合从缔交”“约从离衡”“从散约解”的顺序说,并极力渲染其声势,以反衬秦人困诸侯之易。

写秦扩大领土,按南、西、东、北四个方位说,显出其军事力量无比强大。

第2段采用哪些手法、从哪些方面写了抗秦力量的强大?

土地:十倍于秦;

军队:百万之众;

政策:合从缔交;

人才:“四君”、“六国之士”“为之谋”“通其意”“制其兵”

反衬出秦国的强大,诸侯国如此强大的阵容都被秦国打得落花流水,可见秦国的势力非同小可。这是从侧面来写秦国的强大,为后文秦始皇统一六国的磅礴气势做了铺垫,由此可以看出,秦国统一六国已成定局。

课中固学练习

1.下列句子中,加点字的解释不正确的一项是( )

A.蒙故业,因遗策 蒙:继承

B.不爱珍器重宝肥饶之地 爱:喜爱

C.以致天下之士 致:招致,招引

D.廉颇、赵奢之伦制其兵 伦:辈,类

答案:B.爱:吝惜

2.下列对文中有关内容的理解,不正确的一项是( )

A.“崤函”即崤山和函谷关,崤山在函谷关的东边,它们是秦国和中原各国之间的重要地理屏障。

B.“四海”是天下的意思《论语·颜渊》中“四海之内,皆兄弟也”中的“四海”意义与此不同。

C.“连衡”是秦国采用的一种离间六国,使它们各自同秦国联合,从而各个击破的策略。

D.孟尝君、平原君、春申君和信陵君被称为“战国四公子”魏无忌即信陵君。

【答案】B(“四海之内,皆兄弟也”中的“四海”也是天下的意思)

我们读一下第三自然段。

看看秦始皇都干嘛了。

第三段讲了秦始皇“攻”天下的业绩和“守”天下的措施。试指出文中哪些文字是写其“攻”的,哪些是写其“守”的。

攻天下——强势出击,巩固边疆

振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合。

政策上:

行动上:

南取百越之地,以为桂林、象郡;百越之君,俯首系颈,委命下吏。乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里;

“守”的措施 方面 目的 设想 实质 作用

废先王之道, 焚百家之言

隳名城, 杀豪杰, 收天下之兵、 销锋镝 践华为城, 因河为池。 良将劲弩守要害 信臣精卒陈利兵 文化

刑法

地理防务

愚民

弱民

防民

暴

政

据高城;临深渊;守要害;传万世。

体现秦始皇守天下防范之严。处处设怨,步步种恨,为以后人民的发难、反抗作了铺垫。

然后我们来到了第四自然段。

看看陈涉是个啥人。

◆出身卑微

◆兵力弱小

用意:强大的九国之师联合攻秦,结果是一败涂地;弱小的陈涉之师却能“亡秦族”。作者通过这些内容,表现出了秦始皇由攻转守变化的关键:仁义不施。

◆才能平庸

◆装备低劣

陈涉

作者描写了一个怎样的陈涉?是何用意?

失去了仁义,民心丧尽,失去仁义,就变得不堪一击,由此可以明确看出本段已经为文章最后提出的“仁义不施而攻守之势异也”提供了充足而又必要的准备。

加油加油,第五自然段。

看看当时秦国为啥灭亡。

文本从哪些方面将陈涉之众和九国之师的力量进行了对比?

作用是什么?

领袖的地位:陈涉之位,非尊于……之君也

武器装备:锄櫌棘矜,非铦于钩戟长铩也

军队素质:谪戍之众,非抗于九国之师也

指挥作战能力:深谋远虑,行军用兵之道,非及乡时之士也

抗秦结果:成败异变,功业相反

作用:突出了陈涉的农民起义军力量之弱。反衬秦灭亡之易,为后文引出主旨作铺垫。

秦国为什么灭亡

秦王朝迅速灭亡的原因

秦

陈涉

秦朝

功业相反

国力,天下非小弱

地利,崤函自若也

地位非尊,武器非铦

兵力非抗,战术非及

秦国

致万乘势,百又余年

六合为家,崤函为宫

一夫作难,而七庙隳

身死人手,为天下笑

成败异变

仁义不施而攻守之势异也

小结梳理

(1)秦王朝势力的崛起

(2)秦王朝势力的扩充

(3)秦王朝势力的极盛

(4)陈涉起义

→

秦朝覆灭

秦王朝的

兴衰历程

各方面力量的比较

照应全篇,归纳论点

秦王朝迅速灭亡的原因

(1-4)

(5)

阅读全文后,请归纳本文主要内容。

叙事

议论

总 结

《过秦论》分上、中、下三篇。本篇课文是上篇,着重叙述秦王朝的兴亡过程,揭露秦始皇的暴虐无道,最后指出,“仁义不施而攻守之势异也”是秦王朝迅速灭亡的原因。这是从史实中提炼观点。这个观点也贯穿在其余两篇之中。作者总结秦王朝覆灭的历史教训,意在借古讽今,即从反面说明“牧民之道,务在安之而已”,而“安之”之策莫大于施行仁义,目的是劝汉文帝对人民实行宽松的政策。

近人吴闿先在《古文范》的夹批中评价《过秦论》,说它“通篇一气贯注,如一笔书,大开大阖”。自古以来,历代评家都盛赞《过秦论》为古今第一篇“气盛”文章,你能说说文章的气势表现在哪些地方吗?

讲究铺排渲染,例如开头写秦孝公的雄心,连用“席卷天下”“包举宇内”等四个短语;中间写九国之师攻秦,四君、九国、谋臣、策士、武将,一一列名,气势充沛。行文多用骈偶,琅琅上口,铿锵有力。

★语言特点:

★对比反衬:

一是将六国与秦国对比,反衬秦国力量之强与取胜之易;二是将秦与陈涉对比,突出秦朝灭亡之易之速,以论证秦的不施“仁义”;三是让秦自身的兴与亡进行对比,说明“仁义”与“攻守之势”的关系;四是将六国与陈涉对比,突出农民起义军力量之弱,反衬陈涉灭秦之易。 看过这四番对比,读者自然感到作者的笔锋锐不可当,咄咄逼人,读来有淋漓尽致之感。

用叙事论证论点。文章用了大量篇幅概括从秦开国到秦亡国的100多年的历史,先叙述秦孝公的“兴”,继而写惠文、武、昭襄的“强”,接着写始皇的“盛”,最后写始皇既没后的“亡”:由攻而守,由盛而衰,由兴而亡,身死入手,为天下笑,原因何在?自然得出结论:“仁义不施而攻守之势异也!”叙事中没有议论,却处处隐含着谴责。这就是《过秦论》在表达方式上的高妙之处,一气叙来,势如破竹,让人击节。

★表达方式:

★结构特点:

采用逐层推进法、首尾呼应法。写秦兴,气焰赫赫,不可一世;写秦亡,急转直下,迅速覆灭;最后是一锤定音,推出全文论点。论点的出现水到渠成,势成必然。

过秦论

贾 谊

解

题

“过”:动词,指出过失。“过秦”:指出秦的过失。

“论”:论文文体。

“过秦论”:言秦之过,指责秦的过失的一篇史论文。

《过秦论》是贾谊的议论文的代表作。原文共有上、中、下三篇,本文是上篇。通过对秦经过数代之经营,终于横扫六国,统一四海,却因“一夫作难而七庙隳”的历史事实,闻发“仁义不施而攻守之势异也”的观点。

中篇承上篇,指出“取与守不同术”,下篇论子婴之过。统观三篇,上篇以叙为论,通篇铺叙史实形成对比,结末才点明主意,文章雄骏宏肆,气势充沛,但观点弱,说理不足;中、下两篇,虽相对质朴,但说理细密,论述周详,观点颇能引人思考。

但最著名者反而是上篇,历来传通不已,可见该篇是“以文而取之”,并非因其史论的价值。

知人论世

贾谊(前200-前168),洛阳人。西汉初期的政论家、文学家。

18岁时,就以博学能文而闻名于郡中,得到郡守吴公的赏识,收为弟子。文帝即位后,因吴公的推荐,任为博士,掌文献典籍。其时,贾谊不过20多岁,在博士中最为年轻,但以见识和议论,得博士中年长者的尊敬,受到文帝的重视,不到一年,被擢升为太中大夫。朝廷上许多法令、规章的制定,都由他主持进行。

贾谊的才华和文帝对他的信任,引起了一部分朝臣的不满。他们以“洛阳之人年少初学,专欲擅权,纷乱诸事”(《史记 屈原贾生列传》)的流言,动摇了文帝对贾谊的信任,结果文帝让贾谊离开长安,去做长沙王的太傅。后人称贾谊为贾长沙、贾太傅。

在长沙任职的三年中,贾谊的心情一直抑郁不欢。文帝七年(前175),贾谊被召回长安,任梁怀王的太傅。此时文帝虽仍赞赏贾谊的博学。而对于他多次上疏陈述的政治主张并不采纳。后来梁怀王骑马时摔死,贾谊认为自己没有尽到太傅的责任,经常悲泣自责,不久死去。

贾 谊

毛泽东

贾生才调世无伦,哭泣情怀吊屈文。

梁王坠马寻常事,何需哀伤付一生。

贾生

李商隐

宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

贾谊著作主要有散文和辞赋两类。

贾谊的散文主要成就是政论文,有战国纵横家的风格,评论时政,风格朴实峻拔,议论酣畅, 鲁迅称之为“西汉鸿文,沾溉后人,其泽甚远”,代表作有《过秦论》《论积贮疏》《陈政事疏》等。

其辞赋皆为骚体,形式趋于散文化,显示出从骚体赋过渡到汉赋的端倪,是汉赋发展的先声,以《吊屈原赋》《服鸟赋》最为著名。

《服鸟赋》采用主客问答的方式,抒写自己怀才不遇的愤懑情绪,同时也流露出齐生死、等祸福的消极思想。

《吊屈原赋》是贾谊赴长沙途中经湘水时所作,在抒发对屈原不幸遭遇的同情中,寄托了自己的身世之感,被刘勰称为“词清而理哀”(《文心雕龙·哀吊》)

其文章,即现存的《新书》,亦名《贾子》。

贾谊生活在西汉初年,此前历春秋战国、七雄争霸而秦统一天下,到楚汉相争,汉朝建立,五百年战乱破坏,因而西汉初期,社会经济凋敝,人口减少。

为此,贾谊极力主张施行“仁政”以“安民”,民安方得维持汉王朝统治。

贾谊的《过秦论》正是针对这种现实而写。他希望汉统治者能吸取秦灭亡的教训,推行“仁政”以求经济发展,社会安定。

正音诵读

崤函 膏腴 合从

召滑 逡巡 鞭笞

隳名城 销锋镝 劲弩

瓮牖 氓隶 行伍

谪戍 万乘 作难

xiáo

gāo yú

zòng

shào

qūn xún

chī

huī

dí

jìng

wèng yǒu

méng

háng

zhé shù

shèng

nàn

本文出现的多音字

内立法度

度长絜大

合从缔交

赢粮景从

相与为一

为之谋

翟景

墨翟

翟景

景从

因利乘便

万乘之势

行伍之间

行军用兵

齐有孟尝

百有余年

度

翟

行

从

乘

为

有

景

zòng

dù

zhái

wèi

chéng

shèng

háng

dí

duó

yǐng

cóng

jǐng

xíng

yǒu

yòu

wéi

厘清文章思路

1、这篇史论的主要观点是什么?如何理解这句话?

“仁义不施而攻守之势异也”

这句话是对秦王朝所犯过失的总结。秦王朝“仁义不施”结果导致亡国。

2、从全文看,“攻守之势异也”,“攻”“守”的不同形势在课文中的具体表现是什么?

“攻之势”体现在第一段到第三段,崛起——强大——鼎盛

“守之势”体现在第三、四段,由统一天下到覆灭。

按表达方式将全文分为两部分:

①记叙部分写秦王朝的兴亡过程(前四段)

②议论部分指出秦王朝迅速灭亡的原因(最后一段)

记叙部分:①兴起的过程(前三段)

②灭亡的过程(第四段)

壹

文本研读

我们先读第一自然段。

看看当时秦国为啥兴盛。

秦国凭借哪些优势在诸侯中崛起?

据崤函之固,拥雍州之地

地理优势

秦孝公的深谋远虑与雄才大略

君臣固守,席卷;包举;囊括;并吞

政策:商鞅变法

商君佐之

拱手而取

秦孝公

(前361~前338)

崛起

政治上:内立法度

经济上:务耕织

军事上:修守战之具

外交上:外连衡而斗诸侯

结果

“席卷”“包举”“囊括”都有“吞并”的意思,“宇内”“四海”“八荒”都有“天下”的意思。那把课文中“有……之意,……之心”句换成“有吞并天下之心”似乎也通,作者为什么要舍简就繁呢?

意在突出秦孝公吞并六国、独占天下的勃勃雄心以及秦对诸侯各国虎视耽耽的情态、咄咄逼人的气势。

同时也为后文写孝公之后的历代秦君的赫赫功业张本,与后文写秦一统天下之后的顷刻覆亡形成对比并作了铺垫。

总之,根据表达的需要,这里的繁笔增加了气势;同义短语的叠用,又使叙述生动形象。

我们再读第二自然段。

看看抗秦力量多强大,

作者为啥这么写。

第二段叙述了哪几位秦国国君时期的什么事?

惠文王、武王、昭襄王

孝文王、庄襄王

即孝公之后,始皇之前的5位国君。

采用的是什么写法?

运用铺叙(或者叫做铺排、赋)的写法,展现了秦国的野心和强大的实力使秦国的疆域日广。

秦孝公之后的三位国君用武力蚕食四邻的情况

作者是怎样叙述这90年间的历史的?

将惠文、武、昭襄三朝87年间的事情集中到一点上写:秦的领土日益扩大,引起诸侯恐惧。

孝文、庄襄二朝则一笔带过。

秦

诸侯

按“合从缔交”“约从离衡”“从散约解”的顺序说,并极力渲染其声势,以反衬秦人困诸侯之易。

写秦扩大领土,按南、西、东、北四个方位说,显出其军事力量无比强大。

第2段采用哪些手法、从哪些方面写了抗秦力量的强大?

土地:十倍于秦;

军队:百万之众;

政策:合从缔交;

人才:“四君”、“六国之士”“为之谋”“通其意”“制其兵”

反衬出秦国的强大,诸侯国如此强大的阵容都被秦国打得落花流水,可见秦国的势力非同小可。这是从侧面来写秦国的强大,为后文秦始皇统一六国的磅礴气势做了铺垫,由此可以看出,秦国统一六国已成定局。

课中固学练习

1.下列句子中,加点字的解释不正确的一项是( )

A.蒙故业,因遗策 蒙:继承

B.不爱珍器重宝肥饶之地 爱:喜爱

C.以致天下之士 致:招致,招引

D.廉颇、赵奢之伦制其兵 伦:辈,类

答案:B.爱:吝惜

2.下列对文中有关内容的理解,不正确的一项是( )

A.“崤函”即崤山和函谷关,崤山在函谷关的东边,它们是秦国和中原各国之间的重要地理屏障。

B.“四海”是天下的意思《论语·颜渊》中“四海之内,皆兄弟也”中的“四海”意义与此不同。

C.“连衡”是秦国采用的一种离间六国,使它们各自同秦国联合,从而各个击破的策略。

D.孟尝君、平原君、春申君和信陵君被称为“战国四公子”魏无忌即信陵君。

【答案】B(“四海之内,皆兄弟也”中的“四海”也是天下的意思)

我们读一下第三自然段。

看看秦始皇都干嘛了。

第三段讲了秦始皇“攻”天下的业绩和“守”天下的措施。试指出文中哪些文字是写其“攻”的,哪些是写其“守”的。

攻天下——强势出击,巩固边疆

振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合。

政策上:

行动上:

南取百越之地,以为桂林、象郡;百越之君,俯首系颈,委命下吏。乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里;

“守”的措施 方面 目的 设想 实质 作用

废先王之道, 焚百家之言

隳名城, 杀豪杰, 收天下之兵、 销锋镝 践华为城, 因河为池。 良将劲弩守要害 信臣精卒陈利兵 文化

刑法

地理防务

愚民

弱民

防民

暴

政

据高城;临深渊;守要害;传万世。

体现秦始皇守天下防范之严。处处设怨,步步种恨,为以后人民的发难、反抗作了铺垫。

然后我们来到了第四自然段。

看看陈涉是个啥人。

◆出身卑微

◆兵力弱小

用意:强大的九国之师联合攻秦,结果是一败涂地;弱小的陈涉之师却能“亡秦族”。作者通过这些内容,表现出了秦始皇由攻转守变化的关键:仁义不施。

◆才能平庸

◆装备低劣

陈涉

作者描写了一个怎样的陈涉?是何用意?

失去了仁义,民心丧尽,失去仁义,就变得不堪一击,由此可以明确看出本段已经为文章最后提出的“仁义不施而攻守之势异也”提供了充足而又必要的准备。

加油加油,第五自然段。

看看当时秦国为啥灭亡。

文本从哪些方面将陈涉之众和九国之师的力量进行了对比?

作用是什么?

领袖的地位:陈涉之位,非尊于……之君也

武器装备:锄櫌棘矜,非铦于钩戟长铩也

军队素质:谪戍之众,非抗于九国之师也

指挥作战能力:深谋远虑,行军用兵之道,非及乡时之士也

抗秦结果:成败异变,功业相反

作用:突出了陈涉的农民起义军力量之弱。反衬秦灭亡之易,为后文引出主旨作铺垫。

秦国为什么灭亡

秦王朝迅速灭亡的原因

秦

陈涉

秦朝

功业相反

国力,天下非小弱

地利,崤函自若也

地位非尊,武器非铦

兵力非抗,战术非及

秦国

致万乘势,百又余年

六合为家,崤函为宫

一夫作难,而七庙隳

身死人手,为天下笑

成败异变

仁义不施而攻守之势异也

小结梳理

(1)秦王朝势力的崛起

(2)秦王朝势力的扩充

(3)秦王朝势力的极盛

(4)陈涉起义

→

秦朝覆灭

秦王朝的

兴衰历程

各方面力量的比较

照应全篇,归纳论点

秦王朝迅速灭亡的原因

(1-4)

(5)

阅读全文后,请归纳本文主要内容。

叙事

议论

总 结

《过秦论》分上、中、下三篇。本篇课文是上篇,着重叙述秦王朝的兴亡过程,揭露秦始皇的暴虐无道,最后指出,“仁义不施而攻守之势异也”是秦王朝迅速灭亡的原因。这是从史实中提炼观点。这个观点也贯穿在其余两篇之中。作者总结秦王朝覆灭的历史教训,意在借古讽今,即从反面说明“牧民之道,务在安之而已”,而“安之”之策莫大于施行仁义,目的是劝汉文帝对人民实行宽松的政策。

近人吴闿先在《古文范》的夹批中评价《过秦论》,说它“通篇一气贯注,如一笔书,大开大阖”。自古以来,历代评家都盛赞《过秦论》为古今第一篇“气盛”文章,你能说说文章的气势表现在哪些地方吗?

讲究铺排渲染,例如开头写秦孝公的雄心,连用“席卷天下”“包举宇内”等四个短语;中间写九国之师攻秦,四君、九国、谋臣、策士、武将,一一列名,气势充沛。行文多用骈偶,琅琅上口,铿锵有力。

★语言特点:

★对比反衬:

一是将六国与秦国对比,反衬秦国力量之强与取胜之易;二是将秦与陈涉对比,突出秦朝灭亡之易之速,以论证秦的不施“仁义”;三是让秦自身的兴与亡进行对比,说明“仁义”与“攻守之势”的关系;四是将六国与陈涉对比,突出农民起义军力量之弱,反衬陈涉灭秦之易。 看过这四番对比,读者自然感到作者的笔锋锐不可当,咄咄逼人,读来有淋漓尽致之感。

用叙事论证论点。文章用了大量篇幅概括从秦开国到秦亡国的100多年的历史,先叙述秦孝公的“兴”,继而写惠文、武、昭襄的“强”,接着写始皇的“盛”,最后写始皇既没后的“亡”:由攻而守,由盛而衰,由兴而亡,身死入手,为天下笑,原因何在?自然得出结论:“仁义不施而攻守之势异也!”叙事中没有议论,却处处隐含着谴责。这就是《过秦论》在表达方式上的高妙之处,一气叙来,势如破竹,让人击节。

★表达方式:

★结构特点:

采用逐层推进法、首尾呼应法。写秦兴,气焰赫赫,不可一世;写秦亡,急转直下,迅速覆灭;最后是一锤定音,推出全文论点。论点的出现水到渠成,势成必然。