2021—2022学年高中语文统编版必修上册16.2《登泰山记》(课件35张)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年高中语文统编版必修上册16.2《登泰山记》(课件35张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 34.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-01 21:29:04 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

姚鼐

登泰山记

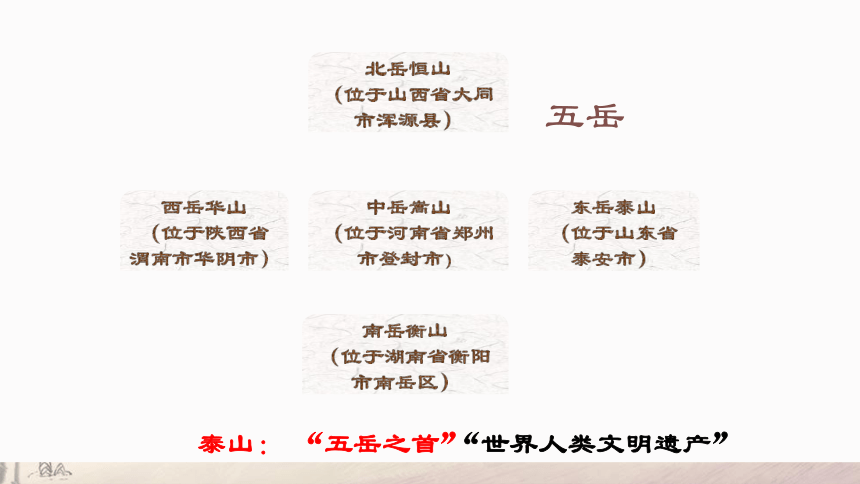

五岳

北岳恒山

(位于山西省大同市浑源县)

西岳华山

(位于陕西省渭南市华阴市)

南岳衡山

(位于湖南省衡阳市南岳区)

东岳泰山

(位于山东省泰安市)

中岳嵩山

(位于河南省郑州市登封市)

“五岳之首”

“世界人类文明遗产”

泰山:

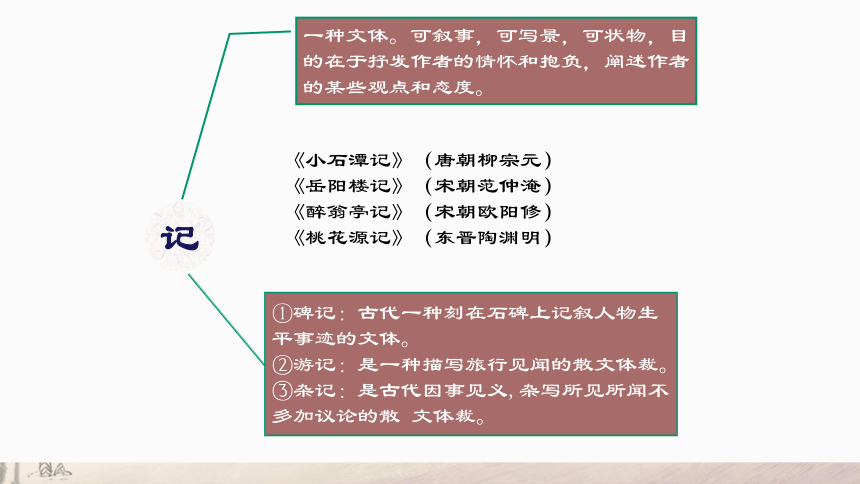

记

一种文体。可叙事,可写景,可状物,目的在于抒发作者的情怀和抱负,阐述作者的某些观点和态度。

《小石潭记》(唐朝柳宗元)

《岳阳楼记》(宋朝范仲淹)

《醉翁亭记》(宋朝欧阳修)

《桃花源记》(东晋陶渊明)

①碑记:古代一种刻在石碑上记叙人物生平事迹的文体。

②游记:是一种描写旅行见闻的散文体裁。

③杂记:是古代因事见义,杂写所见所闻不多加议论的散 文体裁。

本文属于山水游记。“泰山”点明浏览的地点,“登”表明侧重于叙述、描写游泰山的经过和所见所感。

姚鼐,字姬传,一字梦谷,室名惜抱轩,世称惜抱先生,安庆府桐城(今安徽桐城市)人。清代散文家,与方苞、刘大櫆并称为“桐城派三祖”。

桐城派

桐城派是清代散文影响最大的一个流派,对于散文创作有一套完整的理论和鲜明的主张,其创始人是方苞,刘大櫆和姚鼐继承并发展了他的理论,三人并称为“桐城三祖”(因这三人都是桐城人,又都以古文辞著名,世称桐城派)。

桐城派的文章,内容多宣传儒家思想,尤其是程朱理学;语言力求简明达意,条理清晰,“清真雅正”。桐城派主张学习《左传》《史记》等先秦两汉散文和唐宋古文家韩愈、欧阳修等人的作品,讲究“义法”,要求语言“雅洁”。代表作品如方苞的《送左未生南归序》《武季子哀辞》、姚鼐的《登泰山记》等。桐城派散文特点:提出“义法”主张。“义”指文章的中心思想,“法”指表达中心的形式技巧。“文章风貌一般简洁平淡,而鲜明生动不足”。

清代桐城派领袖姚鼐,师承刘大櫆,上溯方苞。他在方苞重义理、刘大櫆长于辞章的基础上,倡导”义理、考据、辞章”三者合一。

“鼐尝谓天下学问之事,有义理、文章、考证三者之分,异趋而同为不可废。”

——姚鼐《复秦小岘书》

义理

考据

辞章

指文章的修辞;写作技巧。

普遍皆宜的道理或讲求经义、探求名理的学问。

研究时,根据资料来考核、证实和说明。

写作背景

乾隆三十九年(1774),姚鼐以养亲为名,告归田里。道经泰安与挚友泰安知府朱孝纯(字子颍)于此年十二月二十八日傍晚同上泰山山顶,第二天即除夕五更时分至日观峰的日观亭,观赏日出,写下了这篇游记。

听读课文

思考:

总结各段内容

本文行文思路

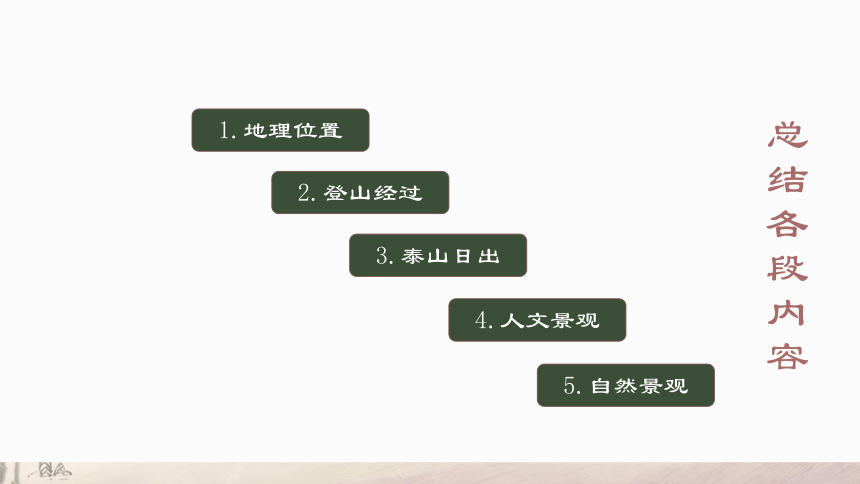

总结各段内容

1.地理位置

2.登山经过

3.泰山日出

4.人文景观

5.自然景观

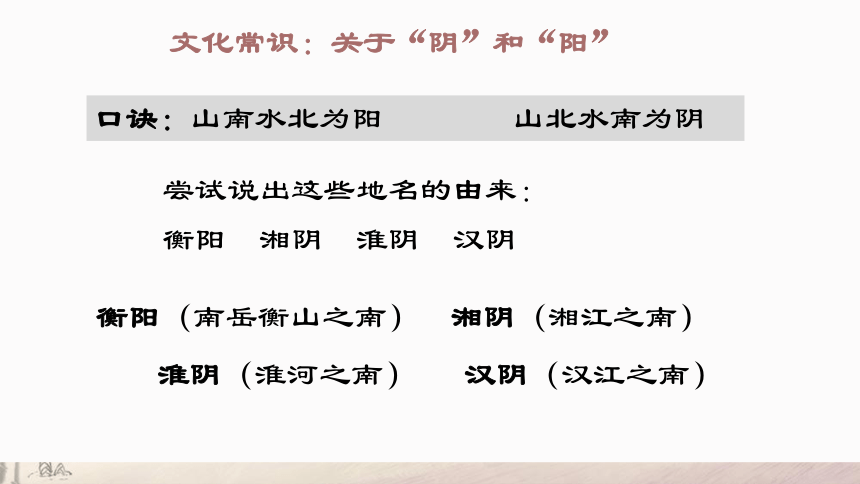

文化常识:关于“阴”和“阳”

口诀:山南水北为阳 山北水南为阴

尝试说出这些地名的由来:

衡阳 湘阴 淮阴 汉阴

淮阴(淮河之南) 汉阴(汉江之南)

衡阳(南岳衡山之南) 湘阴(湘江之南)

第一段主要写了什么内容?作者是怎样写的?

本段交代了泰山的地理位置和环境。

作者采用由“面”到“线”再到“点”的写法:

先写汶水和济水的分流,这是“面”;

再引出两水的分界线(古长城),这是“线”;

然后以古长城作为参照物点出泰山的最高峰——日观峰的位置,这是“点”。

这个“点”为下文叙述登山线路和观日出作好了铺垫。

思考

①乘:

②限:

③磴:

④循:

⑤崖限:

⑥几:

趁,这里有“冒着”的意思

界限,这里指城墙

石级

顺着

像门坎一样的山崖

几乎

记述登山时间、同伴、路线,着力叙写登山的艰难和到达山巅后所见的景象。

⑦负:

⑧烛:

⑨居:

背

照

停着

研读第二段

京师

泰安

南麓

中谷

中岭(天门)

西谷

山巅

乘、历、穿、越

由

循

越

复循

遂至

以作者的游踪为线索

2、作者详写写登山的过程,说出作者的登山线路以及文章的写景特点。

2、作者详写写登山的过程,说出作者的登山线路以及文章的写景特点。

由南麓—入中谷—道少半—越中岭—循西谷—至山巅

写景特点:先写由京师到泰安,点明游览的时间和节令;再写由山麓到山顶,详细记述路程的远近、山路的石级、经由的路线、古人登山的情况以及相关的地理知识;最后写到达山顶后所见景象,由远及近、由上而下地写出了泰山的高峻、雄浑和壮丽。

登山路线:

3、作者是怎样描写山顶所见之景的?

作者用“苍山负雪,明烛夕照”写出从曲折的山径并在冰雪与迷雾之中初至山头时刹那的感受。然后远望“晚日照城郭,汶水、徂水如画”,俯视“半山居雾若带然”。作者视野由远及近,由上而下,既层次分明,又照应前文。写山、水、雪、雾、日光、城郭,这么多的内容,寥寥几笔就勾画出来了。正是这些山、水、雪、雾、日光、城郭交织着,才构成一幅壮丽、优美的山水画,表现出冬季泰山静穆、森严的美。

作者用词及其生动形象。 “负” “居”两个动词,把山与雾拟人化,写出了山静中的动态、雾动中的静态。“烛”名词作动词,使雪白耀眼的景象更形象。把半山凝聚的云雾比作飘带,形象有趣。这部分通过对雪、日、雾三种富有代表性的事物的描写,鲜明地勾勒出冬季泰山的雄浑景象。

1、解释下列词语

①晦:

②五鼓:

③极天:

④采:

⑤绛皓驳:

⑥偻:

阴历每月的末一天

五更

天边

同“彩”

大红、白、杂色。

驼背

集中描写泰山日出的动人景象。

研读第三段

有关的古文化知识

朔、晦、望与既望

朔:阴历每月第一天

晦:阴历每月最后一天

望:阴历每月十五

既望:阴历每月十六

五鼓:古代五时钟,以打更击鼓报时,一夜分为五更,每更一个时辰(两小时),又把每更分为五点。每更里的每点只占24分钟。晚七点起更,晚上7时至9时为一更,9时至11时为二更,11时至1时为三更(即“子时” ),午夜1时至3时为四更,后半夜3时至5时为五更,“五鼓”相当于五点钟。

朱砂

绛红

朱砂

垆边人似月,皓腕凝霜雪。

——韦庄《菩萨蛮·人人尽说江南好》

日出前

日正出

日出后

大风扬积雪击面

亭东自足下皆云漫

云中白若樗蒲数十列者,山也

极天云一线异色

须臾成五采

日上,正赤如丹,下有红光动摇承之

而皆若偻

回观日观以西峰

或得日,或否,绛皓驳色

色彩点染——绚丽壮美

2、文章通过写景物变化描写泰山顶上的日出,是按照什么顺序写景物变化的?描写了怎样的胜景?

思考

1、解释下列词语

①行宫:

②漫:

③失:

皇帝出外巡行时居住的处所

磨灭

缺失

介绍泰山的人文景观。

研读第四段

2、本段写了观日出后的游览,主要写了哪些人文景观?有什么好处?

思考

人文景观

建筑:岱祠、碧霞元君祠

古迹:道中石刻

好处:先以日观亭为参照物写周围的建筑,再写返回途中所见的道中石刻。这样写,不仅展现了泰山的古老风貌,凸显了泰山的人文内涵,也使文章显得丰富深刻,体现了“桐城派”重考据的文风。

1、解释下列词语

①圜:

②罅:

同“圆”

裂缝

介绍泰山的自然景观和做结。

研读第五、六段

第五段是如何描写泰山的自然景观的?

思考

自然景观

写土质:多石,少土。石苍黑色,多平方,少圆。

写树:少杂树,多松,生石罅,皆平顶,至日观数里无树。

写雪:冰雪;雪与人膝齐

作者游泰山后的总体印象:

1.泰山苍劲峻峭

2.泰山之冬的静美

第六自然段:交代记游人,游记的常用格式。

写水:无瀑水

写鸟兽:无鸟兽音迹

思考:姚鼐是按照什么顺序书写游记的呢?

以时间、游踪为序

思考:对于写景记游的内容,作者如何安排主次?

明确:如“苍山负雪图”和“泰山日出图”是着重描绘,而岱祠、碧霞元君祠、古石刻以及山顶风貌则一笔带过。这些特点使全文有条不紊,结构完整,浑然一体。

辞章

①表现手法丰富多样,拟人比喻,形象生动。

②遣词造句精妙传神,巧用动词,言简意深。

③叙述语言有条不紊,布局谋篇,详略得当。

言有序

雅洁有序

辞文雅、简洁

王达敏:“《登泰山记》中既无义理,也无考据,它只是一篇纯粹的辞章之作;作者以客观、冷峭、拙涩、凝练之笔,抒写清朗、空灵之境和浩然、超然襟怀。”

你是否认同他的观点?

义理

登览泰山之壮美,理当心情激荡,当时大雪满山而姚鼐却异常云淡风轻,多少“行路难”都化作了波澜不惊。尽管这表现了姚鼐处世性格的坚强、洒脱,但是姚鼐从泰山中汲取到的内容却与他人不同。

“登泰山而小天下”——孔子

“会当凌绝顶,一览众山小。”——杜甫

“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”——司马迁

志在天下的远大抱负

为理想隐忍的生死取向

宋明理学发挥了儒家思想,认为对于个体而言最重要的不是建功立业,而是自我道德人格的完善、圆融;生活经历的苦难并不重要,而要超越苦难,无动于心,从而获得个人身心的宁静、充实和快乐。在理学家表现山水风景的诗文中,那种充盈天地的自足精神和淡定、洒脱的精神境界尤其突出。

《登泰山记》中面对泰山的崇高,面对世俗的艰难,姚鼐表现出鲜明的淡定、自足——这种波澜不惊、光风霁月的洒脱、疏朗,正是理学所追求的心理状态和精神境界,这正是《登泰山记》所表达的“义理”。

反映在文字上:客观、冷峭、拙涩、凝练

考据

“读万卷书,行万里路”是中国历代知识分子所推崇的治学传统。

余尝病天下地志谬误,非特妄引古记,至纪今时山川道里,远近方向,率与实舛,令人愤叹。设每邑有笃学好古能游览者,各考纪其地土之实据,以参相校订,则天下地志何患不善?

——姚鼐《泰山道里记·序》

叹惜天下地理名物的讹误,强调实地考察 严谨求实

找一找:文中哪些句子段落体现了姚鼐“考据”的创作思想?

“泰山正南面有三谷。中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。”引用北魏地理学家郦道元《水经注》中的“又合环水,水出泰山南溪”作注解,以古人之著来结合自身实地考察。

在《登泰山记》中,姚鼐表述自泰山南麓登山的历程,介绍登山路径,交代地名;结尾处涉及了古代遗迹等,不露痕迹地随文加入考据。这些文字都是他的观点、精神的反映。看似信手拈来,实则精心构思,都涉及切实的调查研究。

对地理知识、地理勘察的浓厚兴趣

对泰山地理深入研究、考证并形成独到的见解,他在《登泰山记》里很注意描述的准确性和科学性。

用脚丈量土地,以笔记录风景

其级七千有余/日上,正赤如丹……绛皓驳色

义理

考据

辞章

姚鼐《登泰山记》

三者兼济

姚鼐

登泰山记

五岳

北岳恒山

(位于山西省大同市浑源县)

西岳华山

(位于陕西省渭南市华阴市)

南岳衡山

(位于湖南省衡阳市南岳区)

东岳泰山

(位于山东省泰安市)

中岳嵩山

(位于河南省郑州市登封市)

“五岳之首”

“世界人类文明遗产”

泰山:

记

一种文体。可叙事,可写景,可状物,目的在于抒发作者的情怀和抱负,阐述作者的某些观点和态度。

《小石潭记》(唐朝柳宗元)

《岳阳楼记》(宋朝范仲淹)

《醉翁亭记》(宋朝欧阳修)

《桃花源记》(东晋陶渊明)

①碑记:古代一种刻在石碑上记叙人物生平事迹的文体。

②游记:是一种描写旅行见闻的散文体裁。

③杂记:是古代因事见义,杂写所见所闻不多加议论的散 文体裁。

本文属于山水游记。“泰山”点明浏览的地点,“登”表明侧重于叙述、描写游泰山的经过和所见所感。

姚鼐,字姬传,一字梦谷,室名惜抱轩,世称惜抱先生,安庆府桐城(今安徽桐城市)人。清代散文家,与方苞、刘大櫆并称为“桐城派三祖”。

桐城派

桐城派是清代散文影响最大的一个流派,对于散文创作有一套完整的理论和鲜明的主张,其创始人是方苞,刘大櫆和姚鼐继承并发展了他的理论,三人并称为“桐城三祖”(因这三人都是桐城人,又都以古文辞著名,世称桐城派)。

桐城派的文章,内容多宣传儒家思想,尤其是程朱理学;语言力求简明达意,条理清晰,“清真雅正”。桐城派主张学习《左传》《史记》等先秦两汉散文和唐宋古文家韩愈、欧阳修等人的作品,讲究“义法”,要求语言“雅洁”。代表作品如方苞的《送左未生南归序》《武季子哀辞》、姚鼐的《登泰山记》等。桐城派散文特点:提出“义法”主张。“义”指文章的中心思想,“法”指表达中心的形式技巧。“文章风貌一般简洁平淡,而鲜明生动不足”。

清代桐城派领袖姚鼐,师承刘大櫆,上溯方苞。他在方苞重义理、刘大櫆长于辞章的基础上,倡导”义理、考据、辞章”三者合一。

“鼐尝谓天下学问之事,有义理、文章、考证三者之分,异趋而同为不可废。”

——姚鼐《复秦小岘书》

义理

考据

辞章

指文章的修辞;写作技巧。

普遍皆宜的道理或讲求经义、探求名理的学问。

研究时,根据资料来考核、证实和说明。

写作背景

乾隆三十九年(1774),姚鼐以养亲为名,告归田里。道经泰安与挚友泰安知府朱孝纯(字子颍)于此年十二月二十八日傍晚同上泰山山顶,第二天即除夕五更时分至日观峰的日观亭,观赏日出,写下了这篇游记。

听读课文

思考:

总结各段内容

本文行文思路

总结各段内容

1.地理位置

2.登山经过

3.泰山日出

4.人文景观

5.自然景观

文化常识:关于“阴”和“阳”

口诀:山南水北为阳 山北水南为阴

尝试说出这些地名的由来:

衡阳 湘阴 淮阴 汉阴

淮阴(淮河之南) 汉阴(汉江之南)

衡阳(南岳衡山之南) 湘阴(湘江之南)

第一段主要写了什么内容?作者是怎样写的?

本段交代了泰山的地理位置和环境。

作者采用由“面”到“线”再到“点”的写法:

先写汶水和济水的分流,这是“面”;

再引出两水的分界线(古长城),这是“线”;

然后以古长城作为参照物点出泰山的最高峰——日观峰的位置,这是“点”。

这个“点”为下文叙述登山线路和观日出作好了铺垫。

思考

①乘:

②限:

③磴:

④循:

⑤崖限:

⑥几:

趁,这里有“冒着”的意思

界限,这里指城墙

石级

顺着

像门坎一样的山崖

几乎

记述登山时间、同伴、路线,着力叙写登山的艰难和到达山巅后所见的景象。

⑦负:

⑧烛:

⑨居:

背

照

停着

研读第二段

京师

泰安

南麓

中谷

中岭(天门)

西谷

山巅

乘、历、穿、越

由

循

越

复循

遂至

以作者的游踪为线索

2、作者详写写登山的过程,说出作者的登山线路以及文章的写景特点。

2、作者详写写登山的过程,说出作者的登山线路以及文章的写景特点。

由南麓—入中谷—道少半—越中岭—循西谷—至山巅

写景特点:先写由京师到泰安,点明游览的时间和节令;再写由山麓到山顶,详细记述路程的远近、山路的石级、经由的路线、古人登山的情况以及相关的地理知识;最后写到达山顶后所见景象,由远及近、由上而下地写出了泰山的高峻、雄浑和壮丽。

登山路线:

3、作者是怎样描写山顶所见之景的?

作者用“苍山负雪,明烛夕照”写出从曲折的山径并在冰雪与迷雾之中初至山头时刹那的感受。然后远望“晚日照城郭,汶水、徂水如画”,俯视“半山居雾若带然”。作者视野由远及近,由上而下,既层次分明,又照应前文。写山、水、雪、雾、日光、城郭,这么多的内容,寥寥几笔就勾画出来了。正是这些山、水、雪、雾、日光、城郭交织着,才构成一幅壮丽、优美的山水画,表现出冬季泰山静穆、森严的美。

作者用词及其生动形象。 “负” “居”两个动词,把山与雾拟人化,写出了山静中的动态、雾动中的静态。“烛”名词作动词,使雪白耀眼的景象更形象。把半山凝聚的云雾比作飘带,形象有趣。这部分通过对雪、日、雾三种富有代表性的事物的描写,鲜明地勾勒出冬季泰山的雄浑景象。

1、解释下列词语

①晦:

②五鼓:

③极天:

④采:

⑤绛皓驳:

⑥偻:

阴历每月的末一天

五更

天边

同“彩”

大红、白、杂色。

驼背

集中描写泰山日出的动人景象。

研读第三段

有关的古文化知识

朔、晦、望与既望

朔:阴历每月第一天

晦:阴历每月最后一天

望:阴历每月十五

既望:阴历每月十六

五鼓:古代五时钟,以打更击鼓报时,一夜分为五更,每更一个时辰(两小时),又把每更分为五点。每更里的每点只占24分钟。晚七点起更,晚上7时至9时为一更,9时至11时为二更,11时至1时为三更(即“子时” ),午夜1时至3时为四更,后半夜3时至5时为五更,“五鼓”相当于五点钟。

朱砂

绛红

朱砂

垆边人似月,皓腕凝霜雪。

——韦庄《菩萨蛮·人人尽说江南好》

日出前

日正出

日出后

大风扬积雪击面

亭东自足下皆云漫

云中白若樗蒲数十列者,山也

极天云一线异色

须臾成五采

日上,正赤如丹,下有红光动摇承之

而皆若偻

回观日观以西峰

或得日,或否,绛皓驳色

色彩点染——绚丽壮美

2、文章通过写景物变化描写泰山顶上的日出,是按照什么顺序写景物变化的?描写了怎样的胜景?

思考

1、解释下列词语

①行宫:

②漫:

③失:

皇帝出外巡行时居住的处所

磨灭

缺失

介绍泰山的人文景观。

研读第四段

2、本段写了观日出后的游览,主要写了哪些人文景观?有什么好处?

思考

人文景观

建筑:岱祠、碧霞元君祠

古迹:道中石刻

好处:先以日观亭为参照物写周围的建筑,再写返回途中所见的道中石刻。这样写,不仅展现了泰山的古老风貌,凸显了泰山的人文内涵,也使文章显得丰富深刻,体现了“桐城派”重考据的文风。

1、解释下列词语

①圜:

②罅:

同“圆”

裂缝

介绍泰山的自然景观和做结。

研读第五、六段

第五段是如何描写泰山的自然景观的?

思考

自然景观

写土质:多石,少土。石苍黑色,多平方,少圆。

写树:少杂树,多松,生石罅,皆平顶,至日观数里无树。

写雪:冰雪;雪与人膝齐

作者游泰山后的总体印象:

1.泰山苍劲峻峭

2.泰山之冬的静美

第六自然段:交代记游人,游记的常用格式。

写水:无瀑水

写鸟兽:无鸟兽音迹

思考:姚鼐是按照什么顺序书写游记的呢?

以时间、游踪为序

思考:对于写景记游的内容,作者如何安排主次?

明确:如“苍山负雪图”和“泰山日出图”是着重描绘,而岱祠、碧霞元君祠、古石刻以及山顶风貌则一笔带过。这些特点使全文有条不紊,结构完整,浑然一体。

辞章

①表现手法丰富多样,拟人比喻,形象生动。

②遣词造句精妙传神,巧用动词,言简意深。

③叙述语言有条不紊,布局谋篇,详略得当。

言有序

雅洁有序

辞文雅、简洁

王达敏:“《登泰山记》中既无义理,也无考据,它只是一篇纯粹的辞章之作;作者以客观、冷峭、拙涩、凝练之笔,抒写清朗、空灵之境和浩然、超然襟怀。”

你是否认同他的观点?

义理

登览泰山之壮美,理当心情激荡,当时大雪满山而姚鼐却异常云淡风轻,多少“行路难”都化作了波澜不惊。尽管这表现了姚鼐处世性格的坚强、洒脱,但是姚鼐从泰山中汲取到的内容却与他人不同。

“登泰山而小天下”——孔子

“会当凌绝顶,一览众山小。”——杜甫

“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”——司马迁

志在天下的远大抱负

为理想隐忍的生死取向

宋明理学发挥了儒家思想,认为对于个体而言最重要的不是建功立业,而是自我道德人格的完善、圆融;生活经历的苦难并不重要,而要超越苦难,无动于心,从而获得个人身心的宁静、充实和快乐。在理学家表现山水风景的诗文中,那种充盈天地的自足精神和淡定、洒脱的精神境界尤其突出。

《登泰山记》中面对泰山的崇高,面对世俗的艰难,姚鼐表现出鲜明的淡定、自足——这种波澜不惊、光风霁月的洒脱、疏朗,正是理学所追求的心理状态和精神境界,这正是《登泰山记》所表达的“义理”。

反映在文字上:客观、冷峭、拙涩、凝练

考据

“读万卷书,行万里路”是中国历代知识分子所推崇的治学传统。

余尝病天下地志谬误,非特妄引古记,至纪今时山川道里,远近方向,率与实舛,令人愤叹。设每邑有笃学好古能游览者,各考纪其地土之实据,以参相校订,则天下地志何患不善?

——姚鼐《泰山道里记·序》

叹惜天下地理名物的讹误,强调实地考察 严谨求实

找一找:文中哪些句子段落体现了姚鼐“考据”的创作思想?

“泰山正南面有三谷。中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。”引用北魏地理学家郦道元《水经注》中的“又合环水,水出泰山南溪”作注解,以古人之著来结合自身实地考察。

在《登泰山记》中,姚鼐表述自泰山南麓登山的历程,介绍登山路径,交代地名;结尾处涉及了古代遗迹等,不露痕迹地随文加入考据。这些文字都是他的观点、精神的反映。看似信手拈来,实则精心构思,都涉及切实的调查研究。

对地理知识、地理勘察的浓厚兴趣

对泰山地理深入研究、考证并形成独到的见解,他在《登泰山记》里很注意描述的准确性和科学性。

用脚丈量土地,以笔记录风景

其级七千有余/日上,正赤如丹……绛皓驳色

义理

考据

辞章

姚鼐《登泰山记》

三者兼济

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读