8 灯光 课件(29张PPT)

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

2

0

2

1

人教部编版语文

六年级上册

8 灯光

学习内容

1.通读课文,了解课文大意。

2.了解作者。

第一阶:课前预习

快速阅读课文,想一想:本文写了一件什么事?

课文大意

在解放战争时期,一次围歼战就要打响的时候,郝副营长借着火柴微弱的亮光看一幅孩子在电灯下读书的插图,陷入了无限的憧憬中;战斗打响之后,后续部队与突击连失去了联系,郝副营长点燃那本书,用火光照亮了后续部队前进的道路;战斗胜利了,郝副营长却牺牲了。

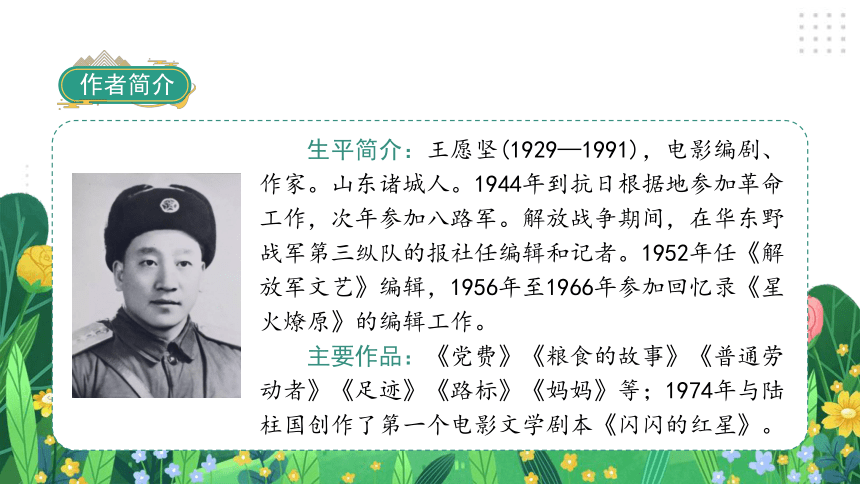

作者简介

生平简介:王愿坚(1929—1991),电影编剧、作家。山东诸城人。1944年到抗日根据地参加革命工作,次年参加八路军。解放战争期间,在华东野战军第三纵队的报社任编辑和记者。1952年任《解放军文艺》编辑,1956年至1966年参加回忆录《星火燎原》的编辑工作。

主要作品:《党费》《粮食的故事》《普通劳动者》《足迹》《路标》《妈妈》等;1974年与陆柱国创作了第一个电影文学剧本《闪闪的红星》。

近义词

照耀—照射 雄伟—宏伟茂密—繁茂 沉思—深思憧憬—向往 璀璨—绚烂

激烈—猛烈 震天动地—惊天动地 千钧一发—万分紧急

反义词

茂密—稀疏 微弱—强烈暴露—隐蔽

聚精会神—心不在焉

理解语

理解词语

[聚精会神]会:集中。原指集中大家的智慧。现指高度集中注意力。

[憧憬]向往。

[震天动地]震动了天地。形容声势浩大。

[黑魆魆]形容黑暗。

[千钧一发]钧:古代重量单位,一钧为三十斤。一根发丝吊着千钧重物。比喻情况万分危急。

[暴露](隐蔽的事物、缺陷、矛盾、问题等)显露出来。

[璀璨]形容珠玉等光彩鲜明。本课指天安门前的灯光耀眼。

学习内容

1.课文哪些地方是写现在的,哪些地方是写往事的?

2.“多好啊!”在文中出现了几次?它们之间有什么关系?

3.文中的“灯光”“火光”与课文题目有什么关系?

第二阶:阅读理解

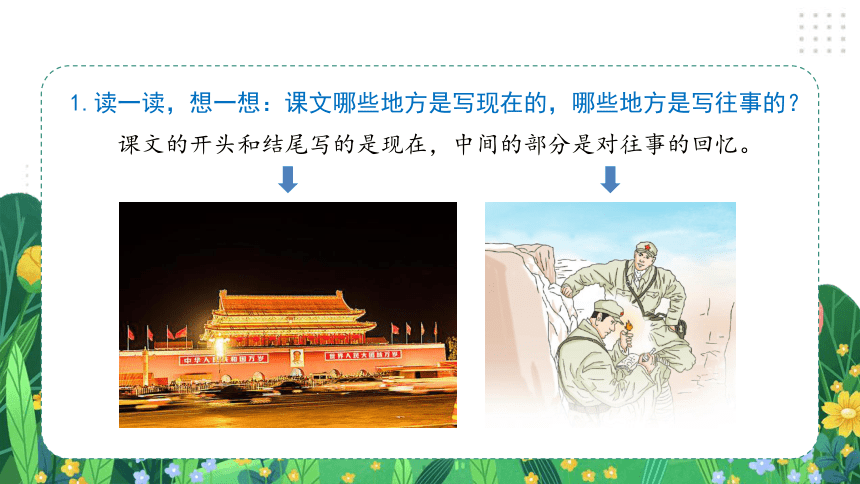

1.读一读,想一想:课文哪些地方是写现在的,哪些地方是写往事的?

课文的开头和结尾写的是现在,中间的部分是对往事的回忆。

清明节前的一个晚上,我又漫步在广场上,忽然背后传来一声赞叹:“多好啊!”我心头微微一震,是什么时候听到过这句话来着?噢,对了,那是很久以前了。于是,我沉入了深深的回忆。

2.“多好啊!”在文中出现了几次?它们之间有什么关系?

第一次

路人对天安门广场上灯光的赞叹是引起“我”回忆的直接原因。

“多好啊!”他在自言自语。突然,他凑到我的耳朵边轻轻地问:“记者,你见过电灯吗?”

2.“多好啊!”在文中出现了几次?它们之间有什么关系?

第二次

郝副营长看了书上的插图后,对图上的孩子能在灯光下看书深感羡慕。

写出了郝副营长的美好愿望:希望下一代能够过上幸福、安宁、美好的生活。

他又划着一根火柴,点燃了烟,又望了一眼图画,深情地说,“赶明儿胜利了,咱们也能用上电灯,让孩子们都在那样亮的灯光底下学习,该多好啊!”他把头靠在胸墙上,望着漆黑的夜空,完全陷入了对未来的憧憬里。

2.“多好啊!”在文中出现了几次?它们之间有什么关系?

第三次

郝副营长心中充满了对未来美好生活的憧憬,这也是他浴血奋战、英勇献身的动力。

理想、动力

整个团指挥所的人都焦急地钻出了地堡,望着黑魆魆的围墙。突然,黑暗里出现一星火光,一闪,又一闪。这火光虽然微弱,对于寻找突破口的部队来说已经够亮了,战士们靠着这微弱的火光冲进了围墙。围墙里响起了一片喊杀声。

后来才知道,在这千钧一发的时刻,是郝副营长划着了火柴,点燃了那本书,举得高高的,为后续部队照亮了前进的路。可是,火光暴露了他自己,他被敌人的机枪打中了。

3.说一说文中的“灯光”“火光”与课文题目有什么关系。

火光

郝副营长为了心中崇高的理想,为了孩子们能在灯光下学习,不惜牺牲自己年轻的生命。

指明方向

牺牲自己

细节描写

我爱到天安门广场走走,尤其是晚上。广场上千万盏灯静静地照耀着周围的宏伟建筑,令人心头光明而又温暖。

在天安门前璀璨的华灯下面,我又想起这位亲爱的战友来。

灯光

书上有一幅插图,画的是一盏吊着的电灯,一个孩子正在灯下聚精会神地读书。

3.说一说文中的“灯光”“火光”与课文题目有什么关系。

现实:和平、安详、幸福的生活。

理想:先烈的革命理想。

插图上的“灯光”是郝副营长和千千万万战士的革命理想,而天安门广场的“灯光”把这种理想变成了现实,在理想和现实之间,是战场上那微弱的“火光”架设了桥梁,这桥梁是千万战士用生命铸就的;“理想——奋斗——现实”都与课文题目“灯光”有关,“灯光”既是贯穿全文的线索,也象征着新时代的幸福生活,让我们不要忘记为今天的美好生活牺牲的先烈,要珍惜今天来之不易的幸福生活。

3.说一说文中的“灯光”“火光”与课文题目有什么关系。

理想:

插图上的“灯光”

奋斗:

战场上的“火光”

现实:

广场上的“灯光”

灯光

战场火光

现实

生命

理想

广场灯光

插图灯光

引起回忆

回忆往事

怀念战友

结构图示

第三阶:方法学用

学习内容

倒叙。

清明节前的一个晚上,我又漫步在广场上,忽然背后传来一声赞叹:“多好啊!”我心头微微一震,是什么时候听到过这句话来着?噢,对了,那是很久以前了。于是,我沉入了深深的回忆。

本文从天安门广场的灯光写起,由一句“多好啊!”引起“我”的回忆,接着叙述过去的事,运用了倒叙的手法。

倒叙

倒叙,是常见的记叙顺序之一,是根据表达的需要,把事件的结局或某个最重要、最突出的片段提到文章的前边,然后再从事件的开头按事情发展的顺序进行叙述。运用倒叙可以避免文章平铺直叙,得到出人意料的效果。倒叙大致有三种:一是把结局提前;二是把中间扣人心弦的部分提前;三是由眼前事物引起对往事的回忆。

倒叙

学习内容

随堂检测。

1.生字检测。

2.词语检测。

第四阶:课后练习

随堂检测

着:①zhe ②zhuó ③zháo ④zhāo

(1)他沉着( )地划着( )一根火柴,笑着( )给我们讲他制伏

敌人的着( )数。

中:①zhōng ②zhòng

(2)在微弱的火光中( ),他瞄准并打中( )了目标。

1.给字选择正确的读音。(填序号)

②

③

①

④

①

②

随堂检测

虽然……但是…… 因为……所以…… 不但……而且……

(1)郝副营长( )只有二十二岁,( )有着丰富的战斗经验。

(2)胜利后,我们( )能用上电灯,( )能用上各种现代化家

用电器。

(3)后续部队( )在黑暗里找不到突破口,( )和突击连失去

了联系。

2.选择恰当的关联词语填空。

虽然

但是

不但

而且

因为

所以

第五阶:课外拓展

学习内容

1.电影推荐——《闪闪的红星》。

2.抗日小英雄的故事。

3.小侦察员张嘎的故事。

4.鸡毛信的故事。

课外拓展

1.电影推荐——《闪闪的红星》

王愿坚一直致力于小说创作,1974年改编了剧本《闪闪的红星》。它以在二十世纪三十年代艰难困苦的环境中成长起来的少年英雄潘冬子为中心人物安排情节,将他爱憎分明、不畏艰险、机智勇敢、纯洁质朴的性格特征刻画得生动鲜活。该片利用电影的形式,将许多画面点染成深远的意境,比如,用红军帽上的红星象征革命和希望,寄托了主人公对“红军父亲”的思念和追随革命的信念。

课外拓展

2.抗日英雄“王二小”的故事

抗日战争时期,王二小的家乡是八路军抗日根据地,经常受到日本鬼子的“扫荡”,王二小是儿童团员,他常常一边在山坡上放牛,一边给八路军放哨。后来日本鬼子又来“扫荡”,走到山口时迷了路。敌人看见王二小在山坡上放牛,就叫他带路。王二小装着听话的样子走在前面,为了保卫转移躲藏的乡亲,把敌人带进了八路军的埋伏圈。突然,四面八方响起了枪声,敌人知道上了当,就气急败坏地用刺刀挑死了王二小。机智勇敢的小英雄王二小,就这样被日本侵略者残酷地杀害了,牺牲在涞源县狼牙口村,年仅13岁。正在这时候,八路军从山上冲下来,消灭了全部敌军。

课外拓展

3.小侦察员张嘎的故事

抗战时期,生活在白洋淀的小男孩张嘎与唯一的亲人奶奶相依为命。为了掩护在家养伤的八路军侦察连长钟亮,奶奶英勇地牺牲在日军的刺刀下,而钟亮也被敌人抓走。嘎子历经艰辛,找到八路军,当上了一名小侦察员。他配合侦察员罗金保执行任务,表现得勇敢、机智。但嘎子毕竟还是一个活泼、淘气的孩子,他与小朋友胖墩摔跤输了还不讲道理,去堵胖墩家的烟囱。在一次战斗中,他缴获了敌人一支手枪,竟偷偷把枪藏进了老鸦窝里,没有上缴。为攻打敌人岗楼,他奉命进城侦察时被捕。当部队攻打岗楼时,他设法在里面放火,里应外合,全歼敌人,救出了老钟叔,也替奶奶报了仇。战斗结束后,嘎子把藏在老鸦窝里的手枪主动拿出来上缴。队长正式宣布把手枪发给他使用。

课外拓展

4.鸡毛信的故事

抗战时期,儿童团长海娃经常一边放羊,一边放哨。如果有敌人来,他就给村里发信号,叫人们提前逃避。一天,他接到民兵分配的新任务:给八路军送封鸡毛信。没想到半道上他遇见了日本鬼子,海娃急中生智,扑到“老头羊”身上,将信拴在羊的大尾巴里。信的事是瞒过去了,但小胡子队长看中了他的羊群,连羊带人都抓了回去。海娃凭借着勇敢机智保住了鸡毛信。最后,鬼子被海娃引进伏击圈,八路军全歼了敌人。根据鸡毛信里提供的情报,八路军又袭击了一个日本鬼子的据点,活捉了猫眼司令。

2

0

2

1

人教部编版语文

六年级上册

8 灯光

学习内容

1.通读课文,了解课文大意。

2.了解作者。

第一阶:课前预习

快速阅读课文,想一想:本文写了一件什么事?

课文大意

在解放战争时期,一次围歼战就要打响的时候,郝副营长借着火柴微弱的亮光看一幅孩子在电灯下读书的插图,陷入了无限的憧憬中;战斗打响之后,后续部队与突击连失去了联系,郝副营长点燃那本书,用火光照亮了后续部队前进的道路;战斗胜利了,郝副营长却牺牲了。

作者简介

生平简介:王愿坚(1929—1991),电影编剧、作家。山东诸城人。1944年到抗日根据地参加革命工作,次年参加八路军。解放战争期间,在华东野战军第三纵队的报社任编辑和记者。1952年任《解放军文艺》编辑,1956年至1966年参加回忆录《星火燎原》的编辑工作。

主要作品:《党费》《粮食的故事》《普通劳动者》《足迹》《路标》《妈妈》等;1974年与陆柱国创作了第一个电影文学剧本《闪闪的红星》。

近义词

照耀—照射 雄伟—宏伟茂密—繁茂 沉思—深思憧憬—向往 璀璨—绚烂

激烈—猛烈 震天动地—惊天动地 千钧一发—万分紧急

反义词

茂密—稀疏 微弱—强烈暴露—隐蔽

聚精会神—心不在焉

理解语

理解词语

[聚精会神]会:集中。原指集中大家的智慧。现指高度集中注意力。

[憧憬]向往。

[震天动地]震动了天地。形容声势浩大。

[黑魆魆]形容黑暗。

[千钧一发]钧:古代重量单位,一钧为三十斤。一根发丝吊着千钧重物。比喻情况万分危急。

[暴露](隐蔽的事物、缺陷、矛盾、问题等)显露出来。

[璀璨]形容珠玉等光彩鲜明。本课指天安门前的灯光耀眼。

学习内容

1.课文哪些地方是写现在的,哪些地方是写往事的?

2.“多好啊!”在文中出现了几次?它们之间有什么关系?

3.文中的“灯光”“火光”与课文题目有什么关系?

第二阶:阅读理解

1.读一读,想一想:课文哪些地方是写现在的,哪些地方是写往事的?

课文的开头和结尾写的是现在,中间的部分是对往事的回忆。

清明节前的一个晚上,我又漫步在广场上,忽然背后传来一声赞叹:“多好啊!”我心头微微一震,是什么时候听到过这句话来着?噢,对了,那是很久以前了。于是,我沉入了深深的回忆。

2.“多好啊!”在文中出现了几次?它们之间有什么关系?

第一次

路人对天安门广场上灯光的赞叹是引起“我”回忆的直接原因。

“多好啊!”他在自言自语。突然,他凑到我的耳朵边轻轻地问:“记者,你见过电灯吗?”

2.“多好啊!”在文中出现了几次?它们之间有什么关系?

第二次

郝副营长看了书上的插图后,对图上的孩子能在灯光下看书深感羡慕。

写出了郝副营长的美好愿望:希望下一代能够过上幸福、安宁、美好的生活。

他又划着一根火柴,点燃了烟,又望了一眼图画,深情地说,“赶明儿胜利了,咱们也能用上电灯,让孩子们都在那样亮的灯光底下学习,该多好啊!”他把头靠在胸墙上,望着漆黑的夜空,完全陷入了对未来的憧憬里。

2.“多好啊!”在文中出现了几次?它们之间有什么关系?

第三次

郝副营长心中充满了对未来美好生活的憧憬,这也是他浴血奋战、英勇献身的动力。

理想、动力

整个团指挥所的人都焦急地钻出了地堡,望着黑魆魆的围墙。突然,黑暗里出现一星火光,一闪,又一闪。这火光虽然微弱,对于寻找突破口的部队来说已经够亮了,战士们靠着这微弱的火光冲进了围墙。围墙里响起了一片喊杀声。

后来才知道,在这千钧一发的时刻,是郝副营长划着了火柴,点燃了那本书,举得高高的,为后续部队照亮了前进的路。可是,火光暴露了他自己,他被敌人的机枪打中了。

3.说一说文中的“灯光”“火光”与课文题目有什么关系。

火光

郝副营长为了心中崇高的理想,为了孩子们能在灯光下学习,不惜牺牲自己年轻的生命。

指明方向

牺牲自己

细节描写

我爱到天安门广场走走,尤其是晚上。广场上千万盏灯静静地照耀着周围的宏伟建筑,令人心头光明而又温暖。

在天安门前璀璨的华灯下面,我又想起这位亲爱的战友来。

灯光

书上有一幅插图,画的是一盏吊着的电灯,一个孩子正在灯下聚精会神地读书。

3.说一说文中的“灯光”“火光”与课文题目有什么关系。

现实:和平、安详、幸福的生活。

理想:先烈的革命理想。

插图上的“灯光”是郝副营长和千千万万战士的革命理想,而天安门广场的“灯光”把这种理想变成了现实,在理想和现实之间,是战场上那微弱的“火光”架设了桥梁,这桥梁是千万战士用生命铸就的;“理想——奋斗——现实”都与课文题目“灯光”有关,“灯光”既是贯穿全文的线索,也象征着新时代的幸福生活,让我们不要忘记为今天的美好生活牺牲的先烈,要珍惜今天来之不易的幸福生活。

3.说一说文中的“灯光”“火光”与课文题目有什么关系。

理想:

插图上的“灯光”

奋斗:

战场上的“火光”

现实:

广场上的“灯光”

灯光

战场火光

现实

生命

理想

广场灯光

插图灯光

引起回忆

回忆往事

怀念战友

结构图示

第三阶:方法学用

学习内容

倒叙。

清明节前的一个晚上,我又漫步在广场上,忽然背后传来一声赞叹:“多好啊!”我心头微微一震,是什么时候听到过这句话来着?噢,对了,那是很久以前了。于是,我沉入了深深的回忆。

本文从天安门广场的灯光写起,由一句“多好啊!”引起“我”的回忆,接着叙述过去的事,运用了倒叙的手法。

倒叙

倒叙,是常见的记叙顺序之一,是根据表达的需要,把事件的结局或某个最重要、最突出的片段提到文章的前边,然后再从事件的开头按事情发展的顺序进行叙述。运用倒叙可以避免文章平铺直叙,得到出人意料的效果。倒叙大致有三种:一是把结局提前;二是把中间扣人心弦的部分提前;三是由眼前事物引起对往事的回忆。

倒叙

学习内容

随堂检测。

1.生字检测。

2.词语检测。

第四阶:课后练习

随堂检测

着:①zhe ②zhuó ③zháo ④zhāo

(1)他沉着( )地划着( )一根火柴,笑着( )给我们讲他制伏

敌人的着( )数。

中:①zhōng ②zhòng

(2)在微弱的火光中( ),他瞄准并打中( )了目标。

1.给字选择正确的读音。(填序号)

②

③

①

④

①

②

随堂检测

虽然……但是…… 因为……所以…… 不但……而且……

(1)郝副营长( )只有二十二岁,( )有着丰富的战斗经验。

(2)胜利后,我们( )能用上电灯,( )能用上各种现代化家

用电器。

(3)后续部队( )在黑暗里找不到突破口,( )和突击连失去

了联系。

2.选择恰当的关联词语填空。

虽然

但是

不但

而且

因为

所以

第五阶:课外拓展

学习内容

1.电影推荐——《闪闪的红星》。

2.抗日小英雄的故事。

3.小侦察员张嘎的故事。

4.鸡毛信的故事。

课外拓展

1.电影推荐——《闪闪的红星》

王愿坚一直致力于小说创作,1974年改编了剧本《闪闪的红星》。它以在二十世纪三十年代艰难困苦的环境中成长起来的少年英雄潘冬子为中心人物安排情节,将他爱憎分明、不畏艰险、机智勇敢、纯洁质朴的性格特征刻画得生动鲜活。该片利用电影的形式,将许多画面点染成深远的意境,比如,用红军帽上的红星象征革命和希望,寄托了主人公对“红军父亲”的思念和追随革命的信念。

课外拓展

2.抗日英雄“王二小”的故事

抗日战争时期,王二小的家乡是八路军抗日根据地,经常受到日本鬼子的“扫荡”,王二小是儿童团员,他常常一边在山坡上放牛,一边给八路军放哨。后来日本鬼子又来“扫荡”,走到山口时迷了路。敌人看见王二小在山坡上放牛,就叫他带路。王二小装着听话的样子走在前面,为了保卫转移躲藏的乡亲,把敌人带进了八路军的埋伏圈。突然,四面八方响起了枪声,敌人知道上了当,就气急败坏地用刺刀挑死了王二小。机智勇敢的小英雄王二小,就这样被日本侵略者残酷地杀害了,牺牲在涞源县狼牙口村,年仅13岁。正在这时候,八路军从山上冲下来,消灭了全部敌军。

课外拓展

3.小侦察员张嘎的故事

抗战时期,生活在白洋淀的小男孩张嘎与唯一的亲人奶奶相依为命。为了掩护在家养伤的八路军侦察连长钟亮,奶奶英勇地牺牲在日军的刺刀下,而钟亮也被敌人抓走。嘎子历经艰辛,找到八路军,当上了一名小侦察员。他配合侦察员罗金保执行任务,表现得勇敢、机智。但嘎子毕竟还是一个活泼、淘气的孩子,他与小朋友胖墩摔跤输了还不讲道理,去堵胖墩家的烟囱。在一次战斗中,他缴获了敌人一支手枪,竟偷偷把枪藏进了老鸦窝里,没有上缴。为攻打敌人岗楼,他奉命进城侦察时被捕。当部队攻打岗楼时,他设法在里面放火,里应外合,全歼敌人,救出了老钟叔,也替奶奶报了仇。战斗结束后,嘎子把藏在老鸦窝里的手枪主动拿出来上缴。队长正式宣布把手枪发给他使用。

课外拓展

4.鸡毛信的故事

抗战时期,儿童团长海娃经常一边放羊,一边放哨。如果有敌人来,他就给村里发信号,叫人们提前逃避。一天,他接到民兵分配的新任务:给八路军送封鸡毛信。没想到半道上他遇见了日本鬼子,海娃急中生智,扑到“老头羊”身上,将信拴在羊的大尾巴里。信的事是瞒过去了,但小胡子队长看中了他的羊群,连羊带人都抓了回去。海娃凭借着勇敢机智保住了鸡毛信。最后,鬼子被海娃引进伏击圈,八路军全歼了敌人。根据鸡毛信里提供的情报,八路军又袭击了一个日本鬼子的据点,活捉了猫眼司令。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地