山东省德州市夏津县第一高级中学2022届高三上学期11月间周考生物试卷(PDF版含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省德州市夏津县第一高级中学2022届高三上学期11月间周考生物试卷(PDF版含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 660.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-01 20:44:56 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022 学年度高三 11 月周考卷

生物试题

第 I 卷(选择题)

一、单选题(共 17 题,每题 2 分,共 34 分)

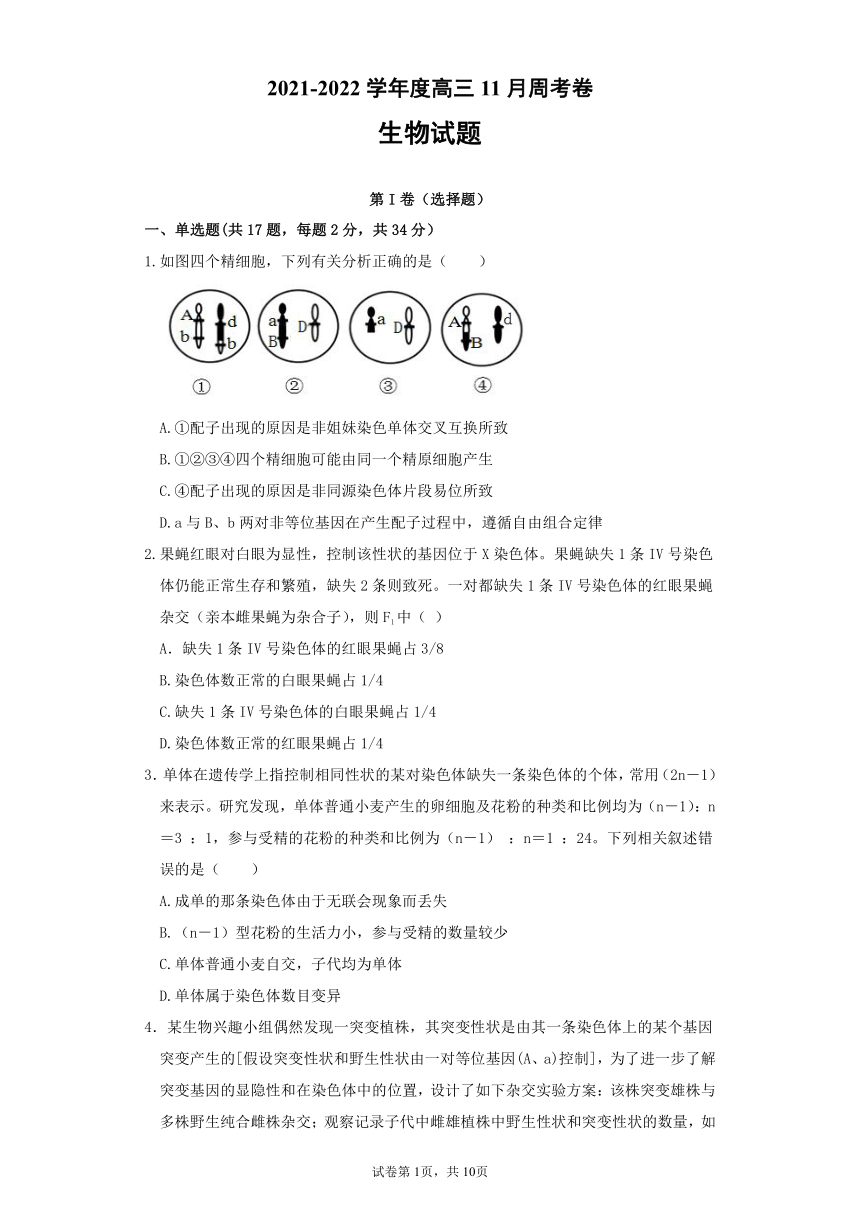

1.如图四个精细胞,下列有关分析正确的是( )

A.①配子出现的原因是非姐妹染色单体交叉互换所致

B.①②③④四个精细胞可能由同一个精原细胞产生

C.④配子出现的原因是非同源染色体片段易位所致

D.a 与 B、b 两对非等位基因在产生配子过程中,遵循自由组合定律

2.果蝇红眼对白眼为显性,控制该性状的基因位于 X 染色体。果蝇缺失 1 条 IV 号染色

体仍能正常生存和繁殖,缺失 2 条则致死。一对都缺失 1 条 IV 号染色体的红眼果蝇

杂交(亲本雌果蝇为杂合子),则 F1中( )

A.缺失 1 条 IV 号染色体的红眼果蝇占 3/8

B.染色体数正常的白眼果蝇占 1/4

C.缺失 1 条 IV 号染色体的白眼果蝇占 1/4

D.染色体数正常的红眼果蝇占 1/4

3.单体在遗传学上指控制相同性状的某对染色体缺失一条染色体的个体,常用(2n-1)

来表示。研究发现,单体普通小麦产生的卵细胞及花粉的种类和比例均为(n-1):n

=3 :1,参与受精的花粉的种类和比例为(n-1) :n=1 :24。下列相关叙述错

误的是( )

A.成单的那条染色体由于无联会现象而丢失

B.(n-1)型花粉的生活力小,参与受精的数量较少

C.单体普通小麦自交,子代均为单体

D.单体属于染色体数目变异

4.某生物兴趣小组偶然发现一突变植株,其突变性状是由其一条染色体上的某个基因

突变产生的[假设突变性状和野生性状由一对等位基因(A、a)控制],为了进一步了解

突变基因的显隐性和在染色体中的位置,设计了如下杂交实验方案:该株突变雄株与

多株野生纯合雌株杂交;观察记录子代中雌雄植株中野生性状和突变性状的数量,如

试卷第 1页,共 10页

表所示。

性别 野生性状 突变性状 突变性状/(野生性状+突变性状)

雄株 M1 M2 Q=M2/(M1+M2)

雌株 N1 N2 P=N2/(N1+N2)

下列有关实验结果和结论的说法不正确的是( )

A.如果突变基因位于 Y 染色体上且为显性,则 Q 和 P 值分别为 1、0

B.如果突变基因位于 X 染色体上且为显性,则 Q 和 P 值分别为 0、1

A a

C.如果突变基因位于 X 和 Y 的同源区段,且为显性,则该株突变个体的基因型为 X Y 、

XaYA或 XAYA

D.如果突变基因位于常染色体上且为显性,则 Q 和 P 值分别为 1/2、1/2

5.人员发现甲、乙两种植物可进行种间杂交(不同种生物通过有性杂交产生子代)。两

种植物均含 14 条染色体,但是两种植物间的染色体互不同源。两种植物的花色各由

一对等位基因控制,基因型与表现型的关系如图所示。研究人员进一步对得到的大量

杂种植株 X 研究后发现,植株 X能开花,且 A1、A2控制红色素的效果相同,并具有累

加效应。下列相关叙述中不正确的是( )

A.植株 X 不可育的原因是没有同源染色体,不能进行正常的减数分裂,不能形成正常

的配子

B.用①处所用处理方式处理植株 Z 的幼苗,性成熟后自交,子代中只开白花的植株占

1/16

C.植株 X 有三种表现型,其中粉红色个体占 1/2

D.图中①可采用的处理方法常用秋水仙素处理植株 X 的幼苗,进而获得可育植株 Y

6.果蝇体内两条 X 染色体有时可融合成一个 X 染色体,称为并连 X(记作“X^X”),其

形成过程如图所示,一只含有并连 X的雌蝇(X^XY)和一只正常雄蝇杂交,子代的基

因型与亲代完全相同。子代连续交配也是如此,因而称为并连 X 保持系。下列叙述错

误的是( )

试卷第 2页,共 10页

A.在并连 X 保持系中,亲本雄蝇的 Y 染色体传向子代雄蝇

B.染色体组成为 X^XX、YY 的果蝇无法发育为新个体

C.形成 X^X 的过程中发生了染色体变异

D.利用该保持系,可“监控和记录”雄蝇 X 染色体上的新发突变

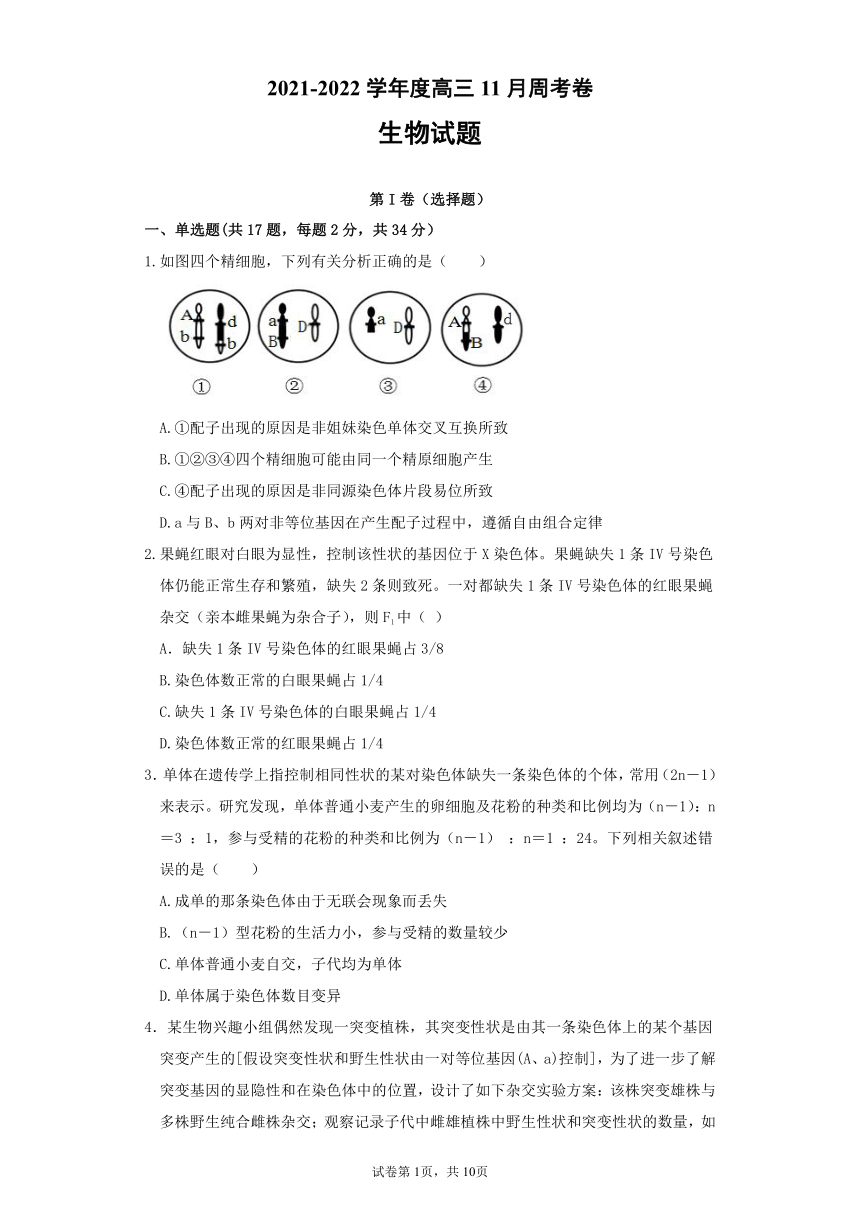

7.甲海岛上的某种鸟一部分迁徙到乙、丙两个海岛(三个岛屿相互隔绝),下图为刚迁

入时和多年后决定羽毛颜色的相关基因的调查结果(B一黑色、b 灰色、B1一黄色)。

下列相关推测正确的是( )

A.若干年后,三个岛屿上的这种鸟分别属于不同的物种

B.随着时间的推移,乙岛屿上 B1的基因频率一定会继续升高

C.三个岛屿中乙、丙两个岛屿上的环境背景颜色更加接近

D.环境促进羽毛颜色基因型频率发生定向改变,导致生物进化

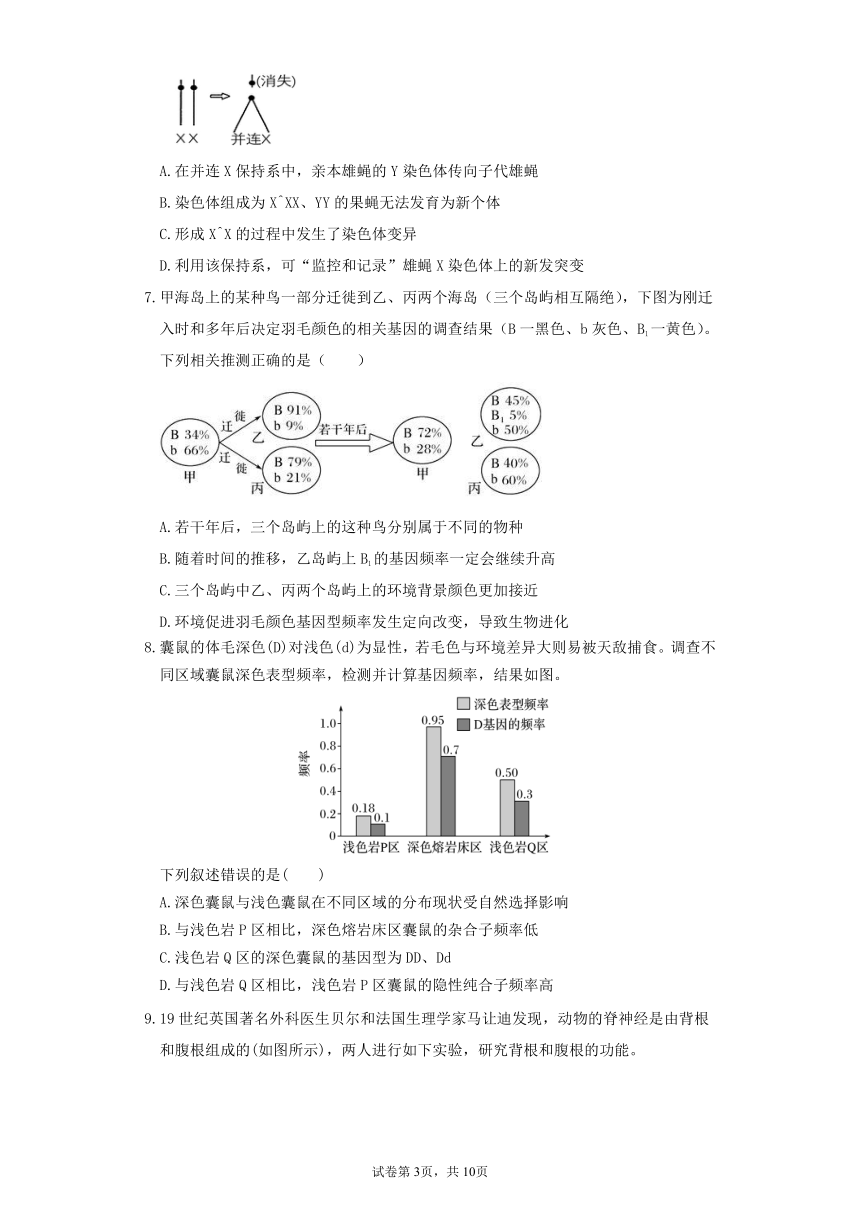

8.囊鼠的体毛深色(D)对浅色(d)为显性,若毛色与环境差异大则易被天敌捕食。调查不

同区域囊鼠深色表型频率,检测并计算基因频率,结果如图。

下列叙述错误的是( )

A.深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状受自然选择影响

B.与浅色岩 P 区相比,深色熔岩床区囊鼠的杂合子频率低

C.浅色岩 Q 区的深色囊鼠的基因型为 DD、Dd

D.与浅色岩 Q 区相比,浅色岩 P 区囊鼠的隐性纯合子频率高

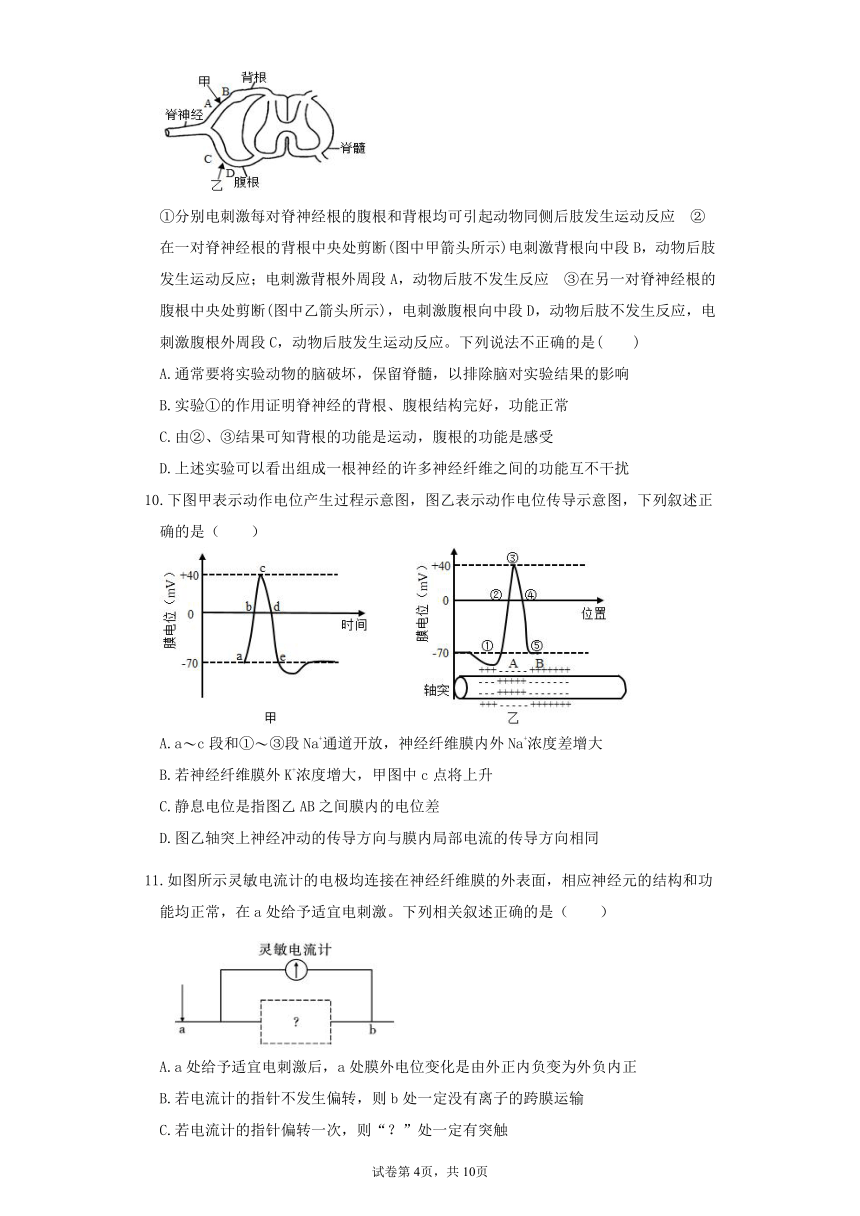

9.19 世纪英国著名外科医生贝尔和法国生理学家马让迪发现,动物的脊神经是由背根

和腹根组成的(如图所示),两人进行如下实验,研究背根和腹根的功能。

试卷第 3页,共 10页

①分别电刺激每对脊神经根的腹根和背根均可引起动物同侧后肢发生运动反应 ②

在一对脊神经根的背根中央处剪断(图中甲箭头所示)电刺激背根向中段 B,动物后肢

发生运动反应;电刺激背根外周段 A,动物后肢不发生反应 ③在另一对脊神经根的

腹根中央处剪断(图中乙箭头所示),电刺激腹根向中段 D,动物后肢不发生反应,电

刺激腹根外周段 C,动物后肢发生运动反应。下列说法不正确的是( )

A.通常要将实验动物的脑破坏,保留脊髓,以排除脑对实验结果的影响

B.实验①的作用证明脊神经的背根、腹根结构完好,功能正常

C.由②、③结果可知背根的功能是运动,腹根的功能是感受

D.上述实验可以看出组成一根神经的许多神经纤维之间的功能互不干扰

10.下图甲表示动作电位产生过程示意图,图乙表示动作电位传导示意图,下列叙述正

确的是( )

A.a c 段和① ③段 Na+通道开放,神经纤维膜内外 Na+浓度差增大

B.若神经纤维膜外 K+浓度增大,甲图中 c 点将上升

C.静息电位是指图乙 AB 之间膜内的电位差

D.图乙轴突上神经冲动的传导方向与膜内局部电流的传导方向相同

11.如图所示灵敏电流计的电极均连接在神经纤维膜的外表面,相应神经元的结构和功

能均正常,在 a 处给予适宜电刺激。下列相关叙述正确的是( )

A.a 处给予适宜电刺激后,a 处膜外电位变化是由外正内负变为外负内正

B.若电流计的指针不发生偏转,则 b 处一定没有离子的跨膜运输

C.若电流计的指针偏转一次,则“?”处一定有突触

试卷第 4页,共 10页

D.若电流计的指针偏转两次且方向相反,则“?”处一定有突触

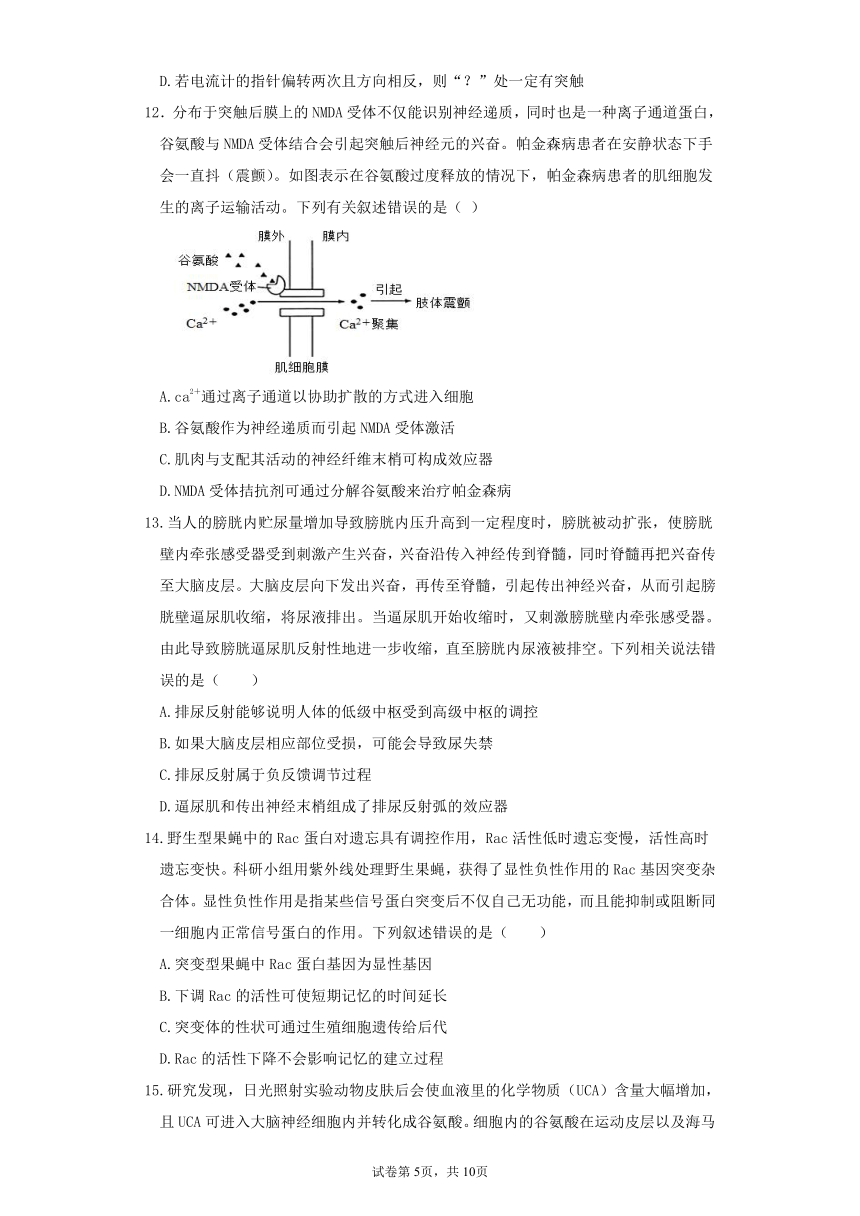

12.分布于突触后膜上的 NMDA 受体不仅能识别神经递质,同时也是一种离子通道蛋白,

谷氨酸与 NMDA 受体结合会引起突触后神经元的兴奋。帕金森病患者在安静状态下手

会一直抖(震颤)。如图表示在谷氨酸过度释放的情况下,帕金森病患者的肌细胞发

生的离子运输活动。下列有关叙述错误的是( )

2+

A.ca 通过离子通道以协助扩散的方式进入细胞

B.谷氨酸作为神经递质而引起 NMDA 受体激活

C.肌肉与支配其活动的神经纤维末梢可构成效应器

D.NMDA 受体拮抗剂可通过分解谷氨酸来治疗帕金森病

13.当人的膀胱内贮尿量增加导致膀胱内压升高到一定程度时,膀胱被动扩张,使膀胱

壁内牵张感受器受到刺激产生兴奋,兴奋沿传入神经传到脊髓,同时脊髓再把兴奋传

至大脑皮层。大脑皮层向下发出兴奋,再传至脊髓,引起传出神经兴奋,从而引起膀

胱壁逼尿肌收缩,将尿液排出。当逼尿肌开始收缩时,又刺激膀胱壁内牵张感受器。

由此导致膀胱逼尿肌反射性地进一步收缩,直至膀胱内尿液被排空。下列相关说法错

误的是( )

A.排尿反射能够说明人体的低级中枢受到高级中枢的调控

B.如果大脑皮层相应部位受损,可能会导致尿失禁

C.排尿反射属于负反馈调节过程

D.逼尿肌和传出神经末梢组成了排尿反射弧的效应器

14.野生型果蝇中的 Rac 蛋白对遗忘具有调控作用,Rac 活性低时遗忘变慢,活性高时

遗忘变快。科研小组用紫外线处理野生果蝇,获得了显性负性作用的 Rac 基因突变杂

合体。显性负性作用是指某些信号蛋白突变后不仅自己无功能,而且能抑制或阻断同

一细胞内正常信号蛋白的作用。下列叙述错误的是( )

A.突变型果蝇中 Rac 蛋白基因为显性基因

B.下调 Rac 的活性可使短期记忆的时间延长

C.突变体的性状可通过生殖细胞遗传给后代

D.Rac 的活性下降不会影响记忆的建立过程

15.研究发现,日光照射实验动物皮肤后会使血液里的化学物质(UCA)含量大幅增加,

且 UCA 可进入大脑神经细胞内并转化成谷氨酸。细胞内的谷氨酸在运动皮层以及海马

试卷第 5页,共 10页

区的神经末梢释放,并能激活相关的脑内神经环路,从而增强运动学习能力以及物体

识别记忆能力。下列推断正确的是( )

A.光照可促进 UCA 在内环境中转化成谷氨酸

B.上述动物识别物体的记忆属于感觉性记忆

C.上述学习和记忆能力可能由单一脑区控制

D.抑制谷氨酸合成会使实验动物的记忆力下降

16.如图是人体产生痛觉和吗啡等药物止痛机理的示意图,其中 P 物质是痛觉神经递质,

内啡肽是一种抑制疼痛的神经递质,与阿片受体结合后,促进 A 神经元 K+外流,对抗

疼痛,吗啡是一种阿片类毒品,也是麻醉中常用的镇痛药,下列叙述错误的是( )

A.痛觉产生于大脑皮层

+

B.P 物质作用于 B神经元,产生动作电位,导致 Na 内流

C.内啡肽与阿片受体结合抑制 A 神经元释放 P 物质,导致 B神经元不能产生兴奋,从

而阻止痛觉产生

D.由图可知吗啡和内啡肽的结构类似,据此推测吗啡与阿片受体结合后影响 A 神经元

的功能

+ +

17.如图为骨髓神经纤维的局部示意图,被髓鞘细胞包裹的轴突区域(b、d)Na 、K 不能

+ +

进出细胞,裸露的轴突区域(a、c、e)Na 、K 进出不受影响。下列叙述正确的是( )

A.b、d 区域不能产生动作电位

+

B.a 区域处于静息状态,细胞膜对 Na 的通透性较大

C.c 区域处于兴奋状态,膜内离子均为正离子

D.局部电流在轴突膜内的传导方向为 a→c 和 e→c

二、不定项选题(共 7 题,每题 3 分,共 21 分。多选、错选不得分,漏选得 1分)

18.2020 年诺贝尔生理学或医学奖授予美国和英国三位科学家,以表彰他们“发现丙型

肝炎病毒”.丙型肝炎是由丙型肝炎病毒感染导致,患者大部分在感染期伴有轻度肝

水肿和高水平的血浆肝酶。肝酶即转氨酶,主要有谷丙转氨酶(ALT)、天门冬氨酸转

氨酶(AST)等。临床上,丙型肝炎诊疗方案指出,患者的常规治疗需要注意水、电

试卷第 6页,共 10页

解质的平衡,以维持内环境稳态,还需要定时监测肝酶、血氧饱和度等指标。下列叙

述错误的是( )

A.人的肝脏处毛细血管壁细胞直接生活的内环境是组织液和血液

B.血常规化验单中每种成分的参考值都有一个变化范围,而不是具体的某数值,说明

了内环境中各成分的含量在一定范围内维持动态平衡

C.丙型肝炎患者表现肝水肿症状的原因主要是肝脏处毛细血管壁细胞及肝脏细胞受

损,血浆蛋白和细胞内液外渗,使组织液的渗透压升高,组织液中的水分增多

D.机体血氧饱和度正常的生理意义是为细胞呼吸的进行提供 O2,避免细胞无氧呼吸产

生酒精和二氧化碳

19.某研究人员发现:刺激猫支配尾巴的交感神经(传出神经)后可引起尾巴上的毛竖立,

同时心脏活动加速;如果将自尾巴回流的静脉结扎,再刺激该交感神经能引起尾巴上

的毛竖立,但心脏活动不加速。下列对该实验现象的分析正确的是( )

A.刺激猫支配尾巴的交感神经使尾巴上的毛竖立的过程属于反射

B.心肌细胞可能属于支配尾巴的交感神经所支配的效应器

C.猫尾毛竖立的同时心脏活动加速,可能因为交感神经释放的物质由静脉回流至心脏

D.本实验不足以说明经静脉回流引起心脏活动加速的物质一定是由交感神经释放的

20.动脉血压升高时,人体的压力感受性调控如下图所示,下列相关叙述正确的是( )

A.血压降低时,压力感受器不产生动作电位 B.感受器单向传递信号至调节中枢

C.心脏和血管都是效应器 D.该调控机制只属于神经调节

21.海绵等足虫栖息在海生海绵的中央腔中,雌虫的外观都一样,雄虫的形态有大、中、

小 3 种类型,且这 3 种不同形态的雄虫会采取不同的生殖对策:大雄虫倾向于用战斗

来保卫海绵中央腔中的多个雌虫;中雄虫会模拟雌虫,与大雄虫共处一室;小雄虫回

避大雄虫并埋伏在其周围,伺机与雌虫交配。研究表明,大、中、小雄虫的体型差异

主要来自一个基因的 3 个等位基因 al、a2、a3。下列说法不正确的是( )

A.三种雄虫的平均繁殖成功率一定存在显著差异

B.大、中、小雄虫存在生殖隔离,分属三个种群

C.三种雄虫具有不同的生殖对策是不同雄虫间共同进化的结果

D.经历很长时期后,种群中 al、a2、a3的基因频率能保持基本稳定

22.我们在电视剧中可以见到“唤醒植物人”的细节:虽然患者认知能力完全丧失,但

是家人天天呼唤他(她)的名字、和他(她)说记忆里印象最深的事情,天天擦拭身体、

试卷第 7页,共 10页

按摩身体,输氧用药等。最终在呼唤中,开始动了动手指,最终慢慢苏醒。下列有关

分析正确的是( )

选项 康复措施 主要的原理或机理

A 定时用药 激发机体产生激素和生长因子以诱发神经发生

B 天天按摩和牵拉四肢 促进血液循环,避免肌肉萎缩和正常的机能丧失

C 讲故事、呼唤 刺激受损的细胞分裂、分化,从而恢复脑功能

D 输氧、喂食 维持细胞生命活动所需的氧气和营养物质

23.酵母菌细胞中一个基因发生突变后,使 mRNA 中段增加了连续的三个碱基 AAG(终

止密码子有 UGA、UAG、UAA)。据此推测,下列叙述错误的是( )

A.突变后的基因在复制时参与复制的嘧啶脱氧核苷酸的比例不改变

B.突变后的基因编码的多肽链最多只有两个氨基酸与原多肽链不同

C.突变后的基因表达时可能会提前停止翻译

D.突变前后的基因在编码多肽链过程中需要的 tRNA种类可能相同

24.某生物兴趣小组的同学将生长旺盛的蒜不定根置于 4℃的冰箱冷藏室中培养 48~72

h后,剪取根尖制成临时装片,然后用显微镜观察染色体形态较好的分裂图像。下列叙

述不正确的是( )

A.低温处理能阻断蒜根尖细胞中 DNA的复制

B.用甲紫溶液处理根尖可使染色体着色

C.制作临时装片前可用卡诺氏液维持细胞的活性

D.视野中所有细胞染色体数都已发生改变

试卷第 8页,共 10页

班级___________ 姓名_____________ 学号_________________________

第 II 卷(非选择题)

33.(12 分)闰绍细胞是脊髓前角内的一种抑制性中间神经元。下图表示脊髓前角神经

元、闰绍细胞共同支配肌肉收缩,防止肌肉过度兴奋的过程。请据图回答问题:

(1)图中的效应器是由___________________________________________________组成。

刺激 b 处,产生兴奋,该处膜电位表现为______________________。

(2)适宜电刺激作用于 a 处,导致脊髓前角运动神经元兴奋并引起肌肉反应,同时闰

绍细胞接受前角运动神经元轴突侧枝的支配,其活动使脊髓前角运动神经元__________

(填“兴奋”或“抑制”)。该过程体现了神经活动的负反馈调节机制。

(3)已知破伤风毒素是破伤风杆菌产生的一种神经蛋白毒素,该物质可以抑制感染者

的闰绍细胞释放抑制性神经递质。据此推测,机体感染破伤风杆菌后,会出现

____________________________________症状。

(4)刺激 b,在图中 c 和 d 处能而 a 处不能检测到电位变化;试解释其原因是

①____________________________________,②_________________________________。

34.(16 分)螺旋蛆蝇是家畜的毁灭性物种。在实验室里对两组数量相同的螺旋蛆蝇进

行不同的处理:一组使用杀虫剂;另一组使用电离辐射,促使雄性不育。实验结果如

图所示,请回答下列有关问题:

(1)用现代生物进化理论解释图中杀虫剂处理后群体中的个体数逐渐上升的原因

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________。

用电离辐射促使雄性不育的方法最终能达到理想的效果,即消灭螺旋蛆蝇,但所需时间

较长,其最主要的原因是________________________________________________

____________________________________________________________________。

(2)螺旋蛆蝇的翅色有黄翅黑斑和橙黄黑斑两种。研究得知,黄翅黑斑(A)对橙黄黑斑(a)

是显性,且亲代基因型及比例是 AA(30%)、Aa(60%)、aa(10%)。若它们随机交配,则

子代的基因型频率分别是_____________________________。若要使其后代的基因频

试卷第 9页,共 10页

率维持在这一理想状态下,除题干给出的特点外还应具备哪些条件?

________________________________________________________________________。

(3)近年发现该种群出现了突变的白翅蝇,专家分析该种群的基因频率将会发生改变。

请分析白翅基因的频率可能会怎样变化?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

35.(17 分)γ射线照射可诱导大豆发生基因突变和染色体变异,是构建大豆突变体库

常用的诱变方法。研究者在大豆突变体库中筛选出叶皱缩型的纯合突变体甲,并对其

展开研究。

(1)以突变体甲与野生型大豆为亲本,进行正反交获得 F1。采用特异性引物对两亲本基

因组 DNA 进行 PCR 扩增,电泳后得到两亲本的差异性条带,可用于杂种植株的鉴定。

下图是用该引物对双亲及 F1植株(记为 1-10)基因组进行 PCR 扩增后电泳的结果。

据结果判断,1~10 中____________________是杂交成功获得的 F1植株。F1中出现其

它植株的原因可能是______________________________________________________。

(2)研究发现突变体甲是 7号染色体片段缺失导致的。预测该缺失范围内有 6 个基因(记

为基因 1~6)最有可能与甲的叶皱缩有关,而这 6个基因在 8 号染色体上均有功能类

似的基因(记为基因 1'~6')。为确定基因 1~6 中与甲的叶皱缩直接相关的基因,

研究者从野生型___________细胞中提取总 RNA,经___________过程获得__________

作为 PCR 模板,根据上述基因设计引物进行扩增。结果发现只扩增出基因 1~4,以

及基因 1'、3'、5'、6',故锁定基因____________作为重点研究对象,后命名为基

因 P 和基因 Q。

(3)研究者将同为叶皱缩表型的突变体乙与突变体甲杂交,子代均表现为叶皱缩,说明

突变体乙与突变体甲的突变位点是____________(填“相同”或“不同”)的。进一步

对突变体乙的基因测序,发现仅有基因 Q 发生突变。请简要说出进一步证实基因 Q 与

叶片正常发育直接相关的实验思路:__________________________________________

___________________________________________________________________________。

试卷第 10页,共 10页

高三生物 11 月周考参考答案

1~5 BDCDB 6~ ACBCD 11~17 CDCAD BA 18.AD 19.CD 20.BCD 21.ABC

22.ABD 23.B 24.ACD

33.(12分)运动神经末梢及其所支配的肌肉(2分) 外负内正(2分) 抑制(2分)

肌肉持续性收缩(或肌肉痉挛)(2 分) 兴奋在神经纤维上的传导具有双向性,因此 c

处可以检测到电位变化(2分) 而兴奋在突触处单向传递,d处能检测到电位变化,而

a处检测不到电位变化(2分)

34.(16分)(1)螺旋蛆蝇中存在抗药性基因突变,在杀虫剂作用下,抗药性基因频率增大,

逐渐形成了抗药的新类型(3分) 基因突变的频率较低,需要在几代中反复进行,才能使

突变个体(即雄性不育个体)的数量逐渐增多(3分)

(2)AA为 36%、Aa 为 48%、aa为 16%(3分) 种群足够大,没有迁入、迁出,自然选择

对翅色这一相对性状没有作用,基因 A、a不产生突变(3分)

(3)如果该性状适应环境,则基因频率会增大(2分);如果该性状不适应环境,则基因频率

会减小(2分)

35.(17分,除最后一空 3分,其它每空 2分。)

答案第 1页,共 1页

生物试题

第 I 卷(选择题)

一、单选题(共 17 题,每题 2 分,共 34 分)

1.如图四个精细胞,下列有关分析正确的是( )

A.①配子出现的原因是非姐妹染色单体交叉互换所致

B.①②③④四个精细胞可能由同一个精原细胞产生

C.④配子出现的原因是非同源染色体片段易位所致

D.a 与 B、b 两对非等位基因在产生配子过程中,遵循自由组合定律

2.果蝇红眼对白眼为显性,控制该性状的基因位于 X 染色体。果蝇缺失 1 条 IV 号染色

体仍能正常生存和繁殖,缺失 2 条则致死。一对都缺失 1 条 IV 号染色体的红眼果蝇

杂交(亲本雌果蝇为杂合子),则 F1中( )

A.缺失 1 条 IV 号染色体的红眼果蝇占 3/8

B.染色体数正常的白眼果蝇占 1/4

C.缺失 1 条 IV 号染色体的白眼果蝇占 1/4

D.染色体数正常的红眼果蝇占 1/4

3.单体在遗传学上指控制相同性状的某对染色体缺失一条染色体的个体,常用(2n-1)

来表示。研究发现,单体普通小麦产生的卵细胞及花粉的种类和比例均为(n-1):n

=3 :1,参与受精的花粉的种类和比例为(n-1) :n=1 :24。下列相关叙述错

误的是( )

A.成单的那条染色体由于无联会现象而丢失

B.(n-1)型花粉的生活力小,参与受精的数量较少

C.单体普通小麦自交,子代均为单体

D.单体属于染色体数目变异

4.某生物兴趣小组偶然发现一突变植株,其突变性状是由其一条染色体上的某个基因

突变产生的[假设突变性状和野生性状由一对等位基因(A、a)控制],为了进一步了解

突变基因的显隐性和在染色体中的位置,设计了如下杂交实验方案:该株突变雄株与

多株野生纯合雌株杂交;观察记录子代中雌雄植株中野生性状和突变性状的数量,如

试卷第 1页,共 10页

表所示。

性别 野生性状 突变性状 突变性状/(野生性状+突变性状)

雄株 M1 M2 Q=M2/(M1+M2)

雌株 N1 N2 P=N2/(N1+N2)

下列有关实验结果和结论的说法不正确的是( )

A.如果突变基因位于 Y 染色体上且为显性,则 Q 和 P 值分别为 1、0

B.如果突变基因位于 X 染色体上且为显性,则 Q 和 P 值分别为 0、1

A a

C.如果突变基因位于 X 和 Y 的同源区段,且为显性,则该株突变个体的基因型为 X Y 、

XaYA或 XAYA

D.如果突变基因位于常染色体上且为显性,则 Q 和 P 值分别为 1/2、1/2

5.人员发现甲、乙两种植物可进行种间杂交(不同种生物通过有性杂交产生子代)。两

种植物均含 14 条染色体,但是两种植物间的染色体互不同源。两种植物的花色各由

一对等位基因控制,基因型与表现型的关系如图所示。研究人员进一步对得到的大量

杂种植株 X 研究后发现,植株 X能开花,且 A1、A2控制红色素的效果相同,并具有累

加效应。下列相关叙述中不正确的是( )

A.植株 X 不可育的原因是没有同源染色体,不能进行正常的减数分裂,不能形成正常

的配子

B.用①处所用处理方式处理植株 Z 的幼苗,性成熟后自交,子代中只开白花的植株占

1/16

C.植株 X 有三种表现型,其中粉红色个体占 1/2

D.图中①可采用的处理方法常用秋水仙素处理植株 X 的幼苗,进而获得可育植株 Y

6.果蝇体内两条 X 染色体有时可融合成一个 X 染色体,称为并连 X(记作“X^X”),其

形成过程如图所示,一只含有并连 X的雌蝇(X^XY)和一只正常雄蝇杂交,子代的基

因型与亲代完全相同。子代连续交配也是如此,因而称为并连 X 保持系。下列叙述错

误的是( )

试卷第 2页,共 10页

A.在并连 X 保持系中,亲本雄蝇的 Y 染色体传向子代雄蝇

B.染色体组成为 X^XX、YY 的果蝇无法发育为新个体

C.形成 X^X 的过程中发生了染色体变异

D.利用该保持系,可“监控和记录”雄蝇 X 染色体上的新发突变

7.甲海岛上的某种鸟一部分迁徙到乙、丙两个海岛(三个岛屿相互隔绝),下图为刚迁

入时和多年后决定羽毛颜色的相关基因的调查结果(B一黑色、b 灰色、B1一黄色)。

下列相关推测正确的是( )

A.若干年后,三个岛屿上的这种鸟分别属于不同的物种

B.随着时间的推移,乙岛屿上 B1的基因频率一定会继续升高

C.三个岛屿中乙、丙两个岛屿上的环境背景颜色更加接近

D.环境促进羽毛颜色基因型频率发生定向改变,导致生物进化

8.囊鼠的体毛深色(D)对浅色(d)为显性,若毛色与环境差异大则易被天敌捕食。调查不

同区域囊鼠深色表型频率,检测并计算基因频率,结果如图。

下列叙述错误的是( )

A.深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状受自然选择影响

B.与浅色岩 P 区相比,深色熔岩床区囊鼠的杂合子频率低

C.浅色岩 Q 区的深色囊鼠的基因型为 DD、Dd

D.与浅色岩 Q 区相比,浅色岩 P 区囊鼠的隐性纯合子频率高

9.19 世纪英国著名外科医生贝尔和法国生理学家马让迪发现,动物的脊神经是由背根

和腹根组成的(如图所示),两人进行如下实验,研究背根和腹根的功能。

试卷第 3页,共 10页

①分别电刺激每对脊神经根的腹根和背根均可引起动物同侧后肢发生运动反应 ②

在一对脊神经根的背根中央处剪断(图中甲箭头所示)电刺激背根向中段 B,动物后肢

发生运动反应;电刺激背根外周段 A,动物后肢不发生反应 ③在另一对脊神经根的

腹根中央处剪断(图中乙箭头所示),电刺激腹根向中段 D,动物后肢不发生反应,电

刺激腹根外周段 C,动物后肢发生运动反应。下列说法不正确的是( )

A.通常要将实验动物的脑破坏,保留脊髓,以排除脑对实验结果的影响

B.实验①的作用证明脊神经的背根、腹根结构完好,功能正常

C.由②、③结果可知背根的功能是运动,腹根的功能是感受

D.上述实验可以看出组成一根神经的许多神经纤维之间的功能互不干扰

10.下图甲表示动作电位产生过程示意图,图乙表示动作电位传导示意图,下列叙述正

确的是( )

A.a c 段和① ③段 Na+通道开放,神经纤维膜内外 Na+浓度差增大

B.若神经纤维膜外 K+浓度增大,甲图中 c 点将上升

C.静息电位是指图乙 AB 之间膜内的电位差

D.图乙轴突上神经冲动的传导方向与膜内局部电流的传导方向相同

11.如图所示灵敏电流计的电极均连接在神经纤维膜的外表面,相应神经元的结构和功

能均正常,在 a 处给予适宜电刺激。下列相关叙述正确的是( )

A.a 处给予适宜电刺激后,a 处膜外电位变化是由外正内负变为外负内正

B.若电流计的指针不发生偏转,则 b 处一定没有离子的跨膜运输

C.若电流计的指针偏转一次,则“?”处一定有突触

试卷第 4页,共 10页

D.若电流计的指针偏转两次且方向相反,则“?”处一定有突触

12.分布于突触后膜上的 NMDA 受体不仅能识别神经递质,同时也是一种离子通道蛋白,

谷氨酸与 NMDA 受体结合会引起突触后神经元的兴奋。帕金森病患者在安静状态下手

会一直抖(震颤)。如图表示在谷氨酸过度释放的情况下,帕金森病患者的肌细胞发

生的离子运输活动。下列有关叙述错误的是( )

2+

A.ca 通过离子通道以协助扩散的方式进入细胞

B.谷氨酸作为神经递质而引起 NMDA 受体激活

C.肌肉与支配其活动的神经纤维末梢可构成效应器

D.NMDA 受体拮抗剂可通过分解谷氨酸来治疗帕金森病

13.当人的膀胱内贮尿量增加导致膀胱内压升高到一定程度时,膀胱被动扩张,使膀胱

壁内牵张感受器受到刺激产生兴奋,兴奋沿传入神经传到脊髓,同时脊髓再把兴奋传

至大脑皮层。大脑皮层向下发出兴奋,再传至脊髓,引起传出神经兴奋,从而引起膀

胱壁逼尿肌收缩,将尿液排出。当逼尿肌开始收缩时,又刺激膀胱壁内牵张感受器。

由此导致膀胱逼尿肌反射性地进一步收缩,直至膀胱内尿液被排空。下列相关说法错

误的是( )

A.排尿反射能够说明人体的低级中枢受到高级中枢的调控

B.如果大脑皮层相应部位受损,可能会导致尿失禁

C.排尿反射属于负反馈调节过程

D.逼尿肌和传出神经末梢组成了排尿反射弧的效应器

14.野生型果蝇中的 Rac 蛋白对遗忘具有调控作用,Rac 活性低时遗忘变慢,活性高时

遗忘变快。科研小组用紫外线处理野生果蝇,获得了显性负性作用的 Rac 基因突变杂

合体。显性负性作用是指某些信号蛋白突变后不仅自己无功能,而且能抑制或阻断同

一细胞内正常信号蛋白的作用。下列叙述错误的是( )

A.突变型果蝇中 Rac 蛋白基因为显性基因

B.下调 Rac 的活性可使短期记忆的时间延长

C.突变体的性状可通过生殖细胞遗传给后代

D.Rac 的活性下降不会影响记忆的建立过程

15.研究发现,日光照射实验动物皮肤后会使血液里的化学物质(UCA)含量大幅增加,

且 UCA 可进入大脑神经细胞内并转化成谷氨酸。细胞内的谷氨酸在运动皮层以及海马

试卷第 5页,共 10页

区的神经末梢释放,并能激活相关的脑内神经环路,从而增强运动学习能力以及物体

识别记忆能力。下列推断正确的是( )

A.光照可促进 UCA 在内环境中转化成谷氨酸

B.上述动物识别物体的记忆属于感觉性记忆

C.上述学习和记忆能力可能由单一脑区控制

D.抑制谷氨酸合成会使实验动物的记忆力下降

16.如图是人体产生痛觉和吗啡等药物止痛机理的示意图,其中 P 物质是痛觉神经递质,

内啡肽是一种抑制疼痛的神经递质,与阿片受体结合后,促进 A 神经元 K+外流,对抗

疼痛,吗啡是一种阿片类毒品,也是麻醉中常用的镇痛药,下列叙述错误的是( )

A.痛觉产生于大脑皮层

+

B.P 物质作用于 B神经元,产生动作电位,导致 Na 内流

C.内啡肽与阿片受体结合抑制 A 神经元释放 P 物质,导致 B神经元不能产生兴奋,从

而阻止痛觉产生

D.由图可知吗啡和内啡肽的结构类似,据此推测吗啡与阿片受体结合后影响 A 神经元

的功能

+ +

17.如图为骨髓神经纤维的局部示意图,被髓鞘细胞包裹的轴突区域(b、d)Na 、K 不能

+ +

进出细胞,裸露的轴突区域(a、c、e)Na 、K 进出不受影响。下列叙述正确的是( )

A.b、d 区域不能产生动作电位

+

B.a 区域处于静息状态,细胞膜对 Na 的通透性较大

C.c 区域处于兴奋状态,膜内离子均为正离子

D.局部电流在轴突膜内的传导方向为 a→c 和 e→c

二、不定项选题(共 7 题,每题 3 分,共 21 分。多选、错选不得分,漏选得 1分)

18.2020 年诺贝尔生理学或医学奖授予美国和英国三位科学家,以表彰他们“发现丙型

肝炎病毒”.丙型肝炎是由丙型肝炎病毒感染导致,患者大部分在感染期伴有轻度肝

水肿和高水平的血浆肝酶。肝酶即转氨酶,主要有谷丙转氨酶(ALT)、天门冬氨酸转

氨酶(AST)等。临床上,丙型肝炎诊疗方案指出,患者的常规治疗需要注意水、电

试卷第 6页,共 10页

解质的平衡,以维持内环境稳态,还需要定时监测肝酶、血氧饱和度等指标。下列叙

述错误的是( )

A.人的肝脏处毛细血管壁细胞直接生活的内环境是组织液和血液

B.血常规化验单中每种成分的参考值都有一个变化范围,而不是具体的某数值,说明

了内环境中各成分的含量在一定范围内维持动态平衡

C.丙型肝炎患者表现肝水肿症状的原因主要是肝脏处毛细血管壁细胞及肝脏细胞受

损,血浆蛋白和细胞内液外渗,使组织液的渗透压升高,组织液中的水分增多

D.机体血氧饱和度正常的生理意义是为细胞呼吸的进行提供 O2,避免细胞无氧呼吸产

生酒精和二氧化碳

19.某研究人员发现:刺激猫支配尾巴的交感神经(传出神经)后可引起尾巴上的毛竖立,

同时心脏活动加速;如果将自尾巴回流的静脉结扎,再刺激该交感神经能引起尾巴上

的毛竖立,但心脏活动不加速。下列对该实验现象的分析正确的是( )

A.刺激猫支配尾巴的交感神经使尾巴上的毛竖立的过程属于反射

B.心肌细胞可能属于支配尾巴的交感神经所支配的效应器

C.猫尾毛竖立的同时心脏活动加速,可能因为交感神经释放的物质由静脉回流至心脏

D.本实验不足以说明经静脉回流引起心脏活动加速的物质一定是由交感神经释放的

20.动脉血压升高时,人体的压力感受性调控如下图所示,下列相关叙述正确的是( )

A.血压降低时,压力感受器不产生动作电位 B.感受器单向传递信号至调节中枢

C.心脏和血管都是效应器 D.该调控机制只属于神经调节

21.海绵等足虫栖息在海生海绵的中央腔中,雌虫的外观都一样,雄虫的形态有大、中、

小 3 种类型,且这 3 种不同形态的雄虫会采取不同的生殖对策:大雄虫倾向于用战斗

来保卫海绵中央腔中的多个雌虫;中雄虫会模拟雌虫,与大雄虫共处一室;小雄虫回

避大雄虫并埋伏在其周围,伺机与雌虫交配。研究表明,大、中、小雄虫的体型差异

主要来自一个基因的 3 个等位基因 al、a2、a3。下列说法不正确的是( )

A.三种雄虫的平均繁殖成功率一定存在显著差异

B.大、中、小雄虫存在生殖隔离,分属三个种群

C.三种雄虫具有不同的生殖对策是不同雄虫间共同进化的结果

D.经历很长时期后,种群中 al、a2、a3的基因频率能保持基本稳定

22.我们在电视剧中可以见到“唤醒植物人”的细节:虽然患者认知能力完全丧失,但

是家人天天呼唤他(她)的名字、和他(她)说记忆里印象最深的事情,天天擦拭身体、

试卷第 7页,共 10页

按摩身体,输氧用药等。最终在呼唤中,开始动了动手指,最终慢慢苏醒。下列有关

分析正确的是( )

选项 康复措施 主要的原理或机理

A 定时用药 激发机体产生激素和生长因子以诱发神经发生

B 天天按摩和牵拉四肢 促进血液循环,避免肌肉萎缩和正常的机能丧失

C 讲故事、呼唤 刺激受损的细胞分裂、分化,从而恢复脑功能

D 输氧、喂食 维持细胞生命活动所需的氧气和营养物质

23.酵母菌细胞中一个基因发生突变后,使 mRNA 中段增加了连续的三个碱基 AAG(终

止密码子有 UGA、UAG、UAA)。据此推测,下列叙述错误的是( )

A.突变后的基因在复制时参与复制的嘧啶脱氧核苷酸的比例不改变

B.突变后的基因编码的多肽链最多只有两个氨基酸与原多肽链不同

C.突变后的基因表达时可能会提前停止翻译

D.突变前后的基因在编码多肽链过程中需要的 tRNA种类可能相同

24.某生物兴趣小组的同学将生长旺盛的蒜不定根置于 4℃的冰箱冷藏室中培养 48~72

h后,剪取根尖制成临时装片,然后用显微镜观察染色体形态较好的分裂图像。下列叙

述不正确的是( )

A.低温处理能阻断蒜根尖细胞中 DNA的复制

B.用甲紫溶液处理根尖可使染色体着色

C.制作临时装片前可用卡诺氏液维持细胞的活性

D.视野中所有细胞染色体数都已发生改变

试卷第 8页,共 10页

班级___________ 姓名_____________ 学号_________________________

第 II 卷(非选择题)

33.(12 分)闰绍细胞是脊髓前角内的一种抑制性中间神经元。下图表示脊髓前角神经

元、闰绍细胞共同支配肌肉收缩,防止肌肉过度兴奋的过程。请据图回答问题:

(1)图中的效应器是由___________________________________________________组成。

刺激 b 处,产生兴奋,该处膜电位表现为______________________。

(2)适宜电刺激作用于 a 处,导致脊髓前角运动神经元兴奋并引起肌肉反应,同时闰

绍细胞接受前角运动神经元轴突侧枝的支配,其活动使脊髓前角运动神经元__________

(填“兴奋”或“抑制”)。该过程体现了神经活动的负反馈调节机制。

(3)已知破伤风毒素是破伤风杆菌产生的一种神经蛋白毒素,该物质可以抑制感染者

的闰绍细胞释放抑制性神经递质。据此推测,机体感染破伤风杆菌后,会出现

____________________________________症状。

(4)刺激 b,在图中 c 和 d 处能而 a 处不能检测到电位变化;试解释其原因是

①____________________________________,②_________________________________。

34.(16 分)螺旋蛆蝇是家畜的毁灭性物种。在实验室里对两组数量相同的螺旋蛆蝇进

行不同的处理:一组使用杀虫剂;另一组使用电离辐射,促使雄性不育。实验结果如

图所示,请回答下列有关问题:

(1)用现代生物进化理论解释图中杀虫剂处理后群体中的个体数逐渐上升的原因

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________。

用电离辐射促使雄性不育的方法最终能达到理想的效果,即消灭螺旋蛆蝇,但所需时间

较长,其最主要的原因是________________________________________________

____________________________________________________________________。

(2)螺旋蛆蝇的翅色有黄翅黑斑和橙黄黑斑两种。研究得知,黄翅黑斑(A)对橙黄黑斑(a)

是显性,且亲代基因型及比例是 AA(30%)、Aa(60%)、aa(10%)。若它们随机交配,则

子代的基因型频率分别是_____________________________。若要使其后代的基因频

试卷第 9页,共 10页

率维持在这一理想状态下,除题干给出的特点外还应具备哪些条件?

________________________________________________________________________。

(3)近年发现该种群出现了突变的白翅蝇,专家分析该种群的基因频率将会发生改变。

请分析白翅基因的频率可能会怎样变化?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

35.(17 分)γ射线照射可诱导大豆发生基因突变和染色体变异,是构建大豆突变体库

常用的诱变方法。研究者在大豆突变体库中筛选出叶皱缩型的纯合突变体甲,并对其

展开研究。

(1)以突变体甲与野生型大豆为亲本,进行正反交获得 F1。采用特异性引物对两亲本基

因组 DNA 进行 PCR 扩增,电泳后得到两亲本的差异性条带,可用于杂种植株的鉴定。

下图是用该引物对双亲及 F1植株(记为 1-10)基因组进行 PCR 扩增后电泳的结果。

据结果判断,1~10 中____________________是杂交成功获得的 F1植株。F1中出现其

它植株的原因可能是______________________________________________________。

(2)研究发现突变体甲是 7号染色体片段缺失导致的。预测该缺失范围内有 6 个基因(记

为基因 1~6)最有可能与甲的叶皱缩有关,而这 6个基因在 8 号染色体上均有功能类

似的基因(记为基因 1'~6')。为确定基因 1~6 中与甲的叶皱缩直接相关的基因,

研究者从野生型___________细胞中提取总 RNA,经___________过程获得__________

作为 PCR 模板,根据上述基因设计引物进行扩增。结果发现只扩增出基因 1~4,以

及基因 1'、3'、5'、6',故锁定基因____________作为重点研究对象,后命名为基

因 P 和基因 Q。

(3)研究者将同为叶皱缩表型的突变体乙与突变体甲杂交,子代均表现为叶皱缩,说明

突变体乙与突变体甲的突变位点是____________(填“相同”或“不同”)的。进一步

对突变体乙的基因测序,发现仅有基因 Q 发生突变。请简要说出进一步证实基因 Q 与

叶片正常发育直接相关的实验思路:__________________________________________

___________________________________________________________________________。

试卷第 10页,共 10页

高三生物 11 月周考参考答案

1~5 BDCDB 6~ ACBCD 11~17 CDCAD BA 18.AD 19.CD 20.BCD 21.ABC

22.ABD 23.B 24.ACD

33.(12分)运动神经末梢及其所支配的肌肉(2分) 外负内正(2分) 抑制(2分)

肌肉持续性收缩(或肌肉痉挛)(2 分) 兴奋在神经纤维上的传导具有双向性,因此 c

处可以检测到电位变化(2分) 而兴奋在突触处单向传递,d处能检测到电位变化,而

a处检测不到电位变化(2分)

34.(16分)(1)螺旋蛆蝇中存在抗药性基因突变,在杀虫剂作用下,抗药性基因频率增大,

逐渐形成了抗药的新类型(3分) 基因突变的频率较低,需要在几代中反复进行,才能使

突变个体(即雄性不育个体)的数量逐渐增多(3分)

(2)AA为 36%、Aa 为 48%、aa为 16%(3分) 种群足够大,没有迁入、迁出,自然选择

对翅色这一相对性状没有作用,基因 A、a不产生突变(3分)

(3)如果该性状适应环境,则基因频率会增大(2分);如果该性状不适应环境,则基因频率

会减小(2分)

35.(17分,除最后一空 3分,其它每空 2分。)

答案第 1页,共 1页

同课章节目录