2021-2022学年统编版高中语文必修上册第六单元12《 拿来主义》课件(33张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册第六单元12《 拿来主义》课件(33张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-02 10:18:08 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

体验被鲁迅唤醒的感觉

拿

义

主

来

——鲁迅

学习目标

3 思考“拿来”现实意义,活学活用

1 领悟“拿来” 内涵,梳理论证思路

2 揣摩语言,品味鲁迅语言的特色

原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家 、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

Lu Xun

鲁

迅

作者

奋力求学(11-2岁):入三味书屋从寿镜吾读书。入江南水师学堂,改名周树人。转入江南陆师学堂附设矿务铁路学堂,学开矿。与厉绥之、钱均夫一同赴日本公费留学。入仙台医学专门学校(现日本东北大学),相识藤野严九郎。课间观“日俄战争教育片”,深受刺激,决定弃医从文。从章太炎先生学习,为“光复会”会员。

文坛先声(37-43岁):参加《新青年》改组,任编委。以鲁迅为笔名发表中国现代文学史上第一篇用现代体式创作的白话短篇小说《狂人日记》。在北京大学,北京高等师范学校讲授中国小说史。

民主战士(44-48岁) :“三·一八惨案”发生,鲁迅作《死地》《记念刘和珍君》等抨击段祺瑞政府屠杀学生的罪行,遭追捕。拒绝作为诺贝尔文学奖候选人。

左联盟主(49-55岁):中国自由运动大同盟成立,为发起人之一。蔡元培函邀加入“中国民权保障同盟”开始译果戈里《死魂灵》。最后旧病复发,于1936年10月19日逝世。

作品

小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集:《野草》《朝花夕拾》

杂文集:《坟》《热风》《华盖集》

《南腔北调集》《且介亭杂文》

杂文

杂文是一种文艺性政论文,主要指“五四”以来,以鲁迅为代表的那种精辟、犀利,带有浓烈的文艺色彩的议论文章。

特点:

1、短小、活泼、犀利。

2、既有议论性,又有文艺性。

3、题材广泛,形式多样。

4、大中取小,小中见大。

背景链接

本文写在中华民族灾难深重的年代。过去由于清朝政府实行“闭关主义”,其结果是落后挨打;鸦片战争以后,清朝政府和北洋军阀奉行卖国政策即“送去主义”;国民党反动政府继承他们的衣钵,政治上投靠帝国主义,经济上以至文化上继续实行“送去主义”。当时在文化工作者中间,在对待外国文化问题上,存在两种错误认识,概括起来就是“全盘否定”和“全盘西化”。针对这些错误认识,鲁迅写了这篇文章,提出了“拿来主义”的口号,阐明了对待外国文化的正确态度。

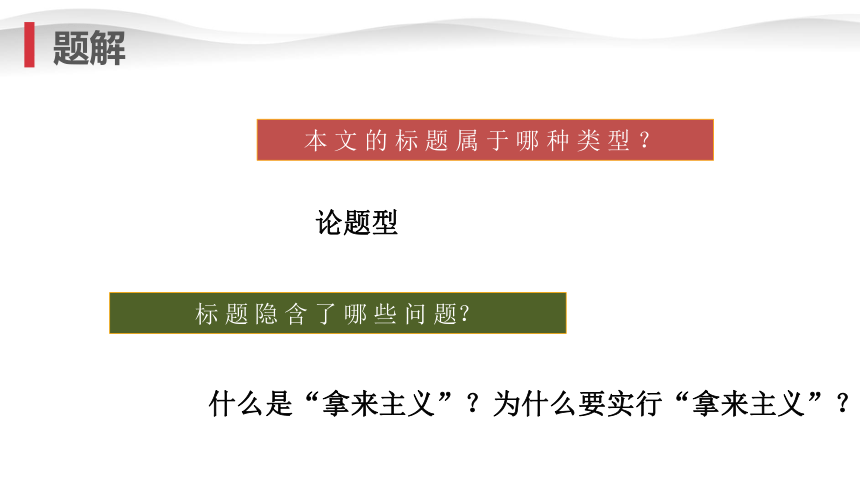

题解

本文的标题属于哪种类型?

论题型

标 题 隐 含 了 哪 些 问 题?

什么是“拿来主义”?为什么要实行“拿来主义”?

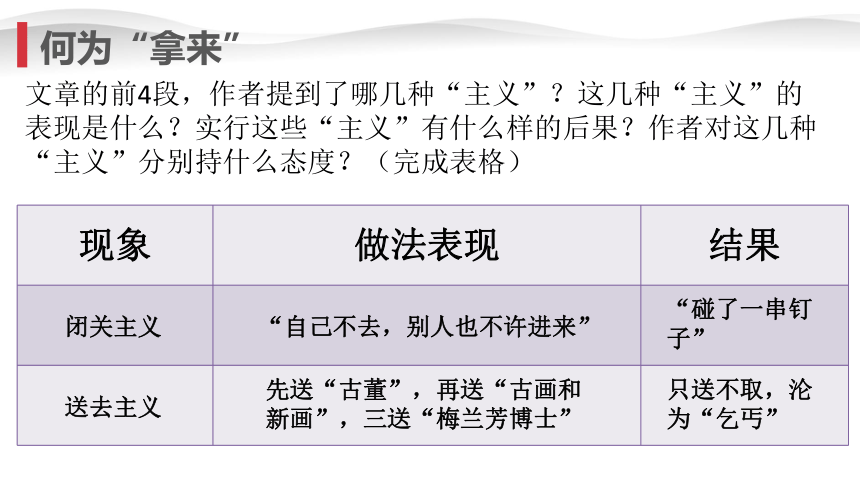

何为“拿来”

文章的前4段,作者提到了哪几种“主义”?这几种“主义”的表现是什么?实行这些“主义”有什么样的后果?作者对这几种“主义”分别持什么态度?(完成表格)

现象 做法表现 结果

闭关主义

送去主义

“自己不去,别人也不许进来”

先送“古董”,再送“古画和新画”,三送“梅兰芳博士”

“碰了一串钉子”

只送不取,沦为“乞丐”

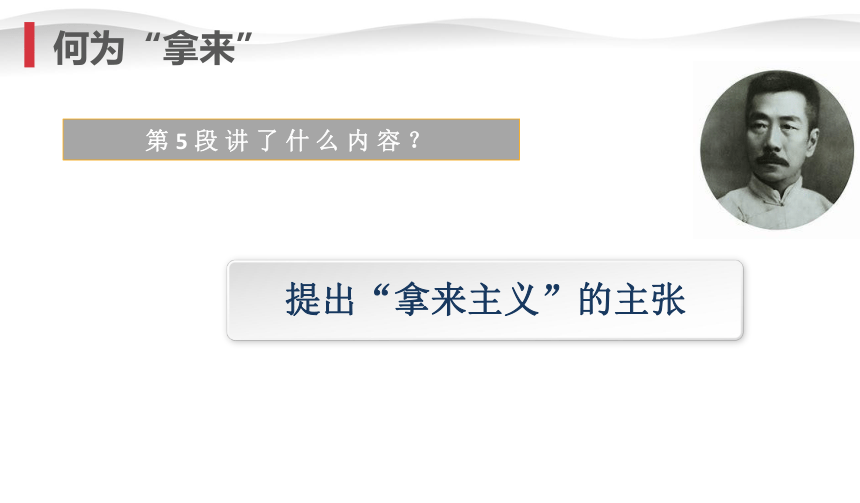

何为“拿来”

第5段讲了什么内容?

提出“拿来主义”的主张

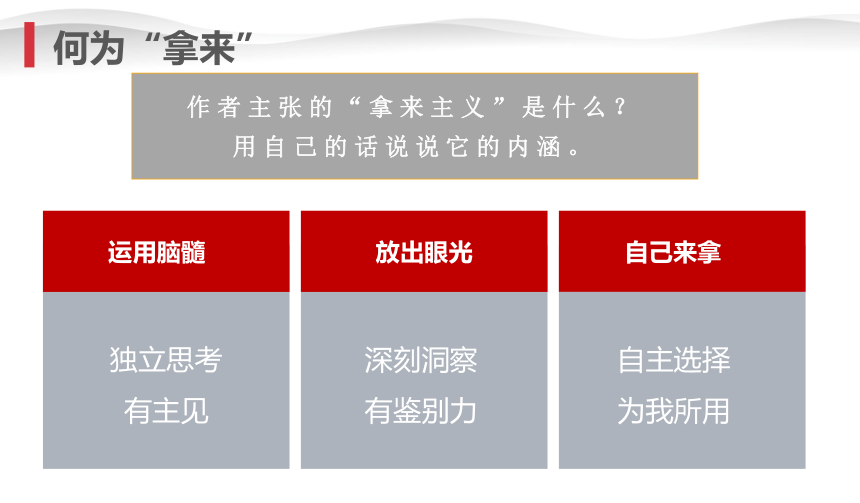

何为“拿来”

作者主张的“拿来主义”是什么?

用自己的话说说它的内涵。

运用脑髓

独立思考

有主见

放出眼光

深刻洞察

有鉴别力

自己来拿

自主选择

为我所用

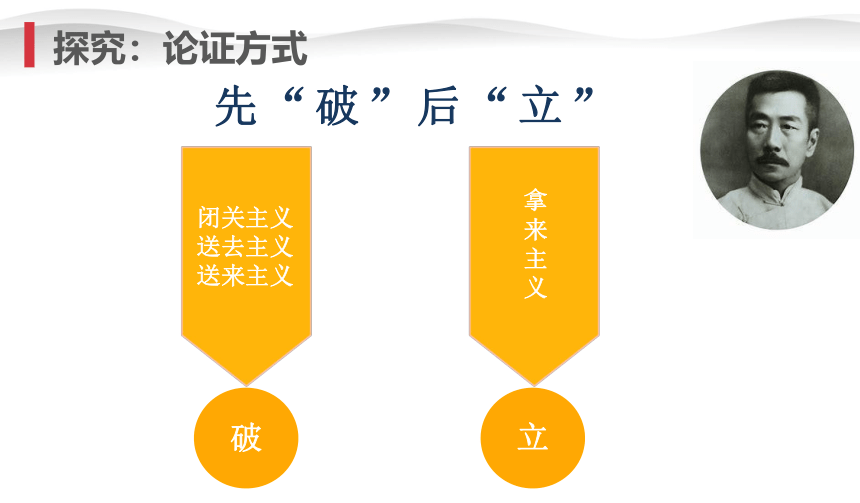

探究:论证方式

先“破”后“立”

破

立

闭关主义

送去主义

送来主义

拿来主义

论证思路

第一部分(第1~7段):揭露、批判“闭关主义”“送去主义”“送来主义”的实质及其严重后果,提出拿来主义的观点。(先破后立)

第二部分(第8~9段):批判在对待文化遗产问题上的错误倾向,阐明“拿来主义”的做法。(先破后立)

第三部分(第10段):总结全文,指出实行“拿来主义”的人应具有的胆识和品质,以及“拿来主义”对于创造民族新文化的重要意义。

如何“拿来”

阅读第8自然段,回答问题

第8段中的“大宅子”比喻什么?

外来文化

第8段刻画了对待文化遗产的哪几种人?他们的态度是什么?其实质是什么?

小组讨论,完成下面的表格

如何“拿来”

拿来主义

类型 想法 行动 实质 共同点

孱头

怕给染污

徘徊不敢进

拒绝继承(逃避主义)

昏蛋

保存清白

放火烧光

全盘否定(虚无主义)

废物

羡慕

欣欣然蹩进

全盘接受(投降主义)

不加选择

如何“拿来”

拿来主义

真正的拿来主义的做法是怎样的?用文中最概括的一句话来回答。

占有,挑选。

拿来主义

朗读第9段,然后小组合作,筛选文中信息并讨论作者是如何论证的,完成表格。

喻体事物 做法 本体事物 态度

鱼翅

鸦片

烟枪和烟灯

姨太太

本处使用比喻论证,使深奥的抽象的道理变的浅显易懂,使人们明白了如何挑选。

吃掉

文化遗产中的精华部分

吸收(使用)

送药房供治病

精华和糟粕并存的部分

趋利避害(使用)

留一点,毁大部

文化遗产中的旧形式

作为史料、反面教材(存放)

散去

只供剥削阶级欣赏享用的腐朽淫糜的东西

剔除(毁灭)

总结“拿来”

读最后一段,想一想这段的5句话分别回答了什么问题。

①我们究竟应当怎样对待文化遗产?

②拿来之后应当怎样区别对待?

③正确对待文化遗产有什么积极作用?

④要处理好文化遗产我们必须具备哪些条件?

⑤实行“拿来主义”的重要性和迫切性何在?

补充:论证方法

拿来主义

类比论证

A

C

B

尼采和“送去主义”者

比喻论证

对比论证

大宅子、鱼翅、鸦片、烟枪烟灯、姨太太

孱头、昏蛋、废物与“拿来主义”者

品味语言

拿来主义

鲁迅的杂文是“嘻笑怒骂皆成文章”。本文语言的特点是犀利和幽默。犀利是能够三言两语,甚至只用一句话一个词语就深刻提示了事物或现象的本质。例如“这种奖赏,不要误解为‘抛来’的东西,这是抛给的”。一个“给”字就击中了帝国主义的险恶居心。其实,这正是因为那是“送来”的而不是“拿来”的缘故。一句话就把“送来”和“拿来”的区别点明了。犀利的语言多用于揭露敌人,鞭笞丑恶,也用于一般的剖析事理,揭示矛盾。如文章的最后一段,只有5句话82个字,集中回答了五个问题,论因果,作选择,加判断,都深中肯綮、无可移易。每一句都是精确、犀利的典范。

品味语言

拿来主义

幽默,是敏锐、机智和含蓄、委婉的结合物,在论辩的文章中还显示了从容不迫、游刃有余的风度。最典型的例子是第九段的那些精当而风趣的比喻。作者对于如何占有,怎样挑选,早已深思熟虑,胸存成算。题目虽大,道理虽深,却能以小喻大,深入浅出。既令人信服,也使人受到感染。这就是幽默的力量。鲁迅的幽默和风趣,正如唐弢在《琐忆》中所说:“他揭开了矛盾,把我们的思想引导到事物内蕴的深度,暗示他的非凡的观察力。”“显示了一个成熟的思想战士的特点。”

品味语言

拿来主义

1、自从给枪炮打破了大门之后, 又碰了一串钉子,到现在,成了什么都是“送去主义”了。

使用口语,形象又生动,把“闭关主义”必然演化为“送去主义”的道理一语道破,暗含对“闭关主义”者的揶揄。

2、几位“大师”捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去叫作“发扬国光”。

“大师”暗含讥讽,“捧”表现“大师们”恭敬的媚态,“几张”显得相当贫乏,却一路张扬,显得寒伧可怜,可悲可笑。讽刺大师们的媚外求荣,自欺欺人。

品味语言

拿来主义

3、活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了;一者见得丰富,二者见得大度。

反语,讽刺了“大师们”的倒施逆行(倒退),以及“打脸充胖子”的可笑可耻行径。

4、尼采究竟不是太阳,他发了疯。

与送去主义类比,进行揶揄与嘲讽。讽刺了某些不切实际的幻想和可笑的自诩。

说说“抛来”、“抛给”、“送来”“拿来”有什么区别 。写这么多“主义”,多余么?

抛来:是随意的,把无用的东西送人,是中性词。

抛给:是恶意的给予,意味着轻蔑,侮辱。

送来:是特意的,是“抛给’的冠冕的说法,即侵略者按其心意送来,居心叵测。

拿来:是主动获取。“拿来”的是经过挑选的有用的东西。

议论文中,涉及的概念区分厘定,使观点更准确、严谨。

抛来≠抛给 抛给=送来 送来≠拿来

品味语言

第一步 “树靶子” :摆敌方观点(要

列举错误事实)

第二步 作分析:分析危害

第三步 揭本质:剖析错误本质

第六段 亮观点: 亮己方观点(位置

可以灵活)

第七段 谈做法:论证己方观点,提出

建议意见。

破

立

驳论文写作模式

鲁迅先生当时对外来文化遗产是持坚决地“拿来”的态度。时代发展到今天,“外面”的世纪很精彩:有让人心跳的高新技术,令人目眩神迷的文化生活,更有那花花绿绿的物质世界。对这些,我们要不要“拿来”呢?“拿来”什么呢?

深化探讨

拿来主义的现实意义

我们生活的这个社会可谓丰富多彩,思想导向也是五花八门,面对外界的诱惑,我们该如何选择呢?拿来主义是否已给了我们一些启发。

在交朋友时,对于朋友提出的建议我们是否也应该实行拿来主义,择其善者而从之,其不善者而改之。

还有对网络、小说、游戏等等,也都可以实行拿来主义,批判地吸收。

一、敢于面对,不逃避。即“拿来”

二、面对拿来的东西,不盲目。

即“挑选”“自己来拿”。

三、吸取精华,去除糟粕。

即“或使用”“或存放”“或毁灭”。

1、兼容并包的胸怀

2、文化自信

各美其美 美人之美

美美与共 天下大同

圣诞节是西方的传统节日。今年圣诞节期间,关于中国人要不要过圣诞节的话题引发了网友的热议。有人认为,中华民族数百年来备受西方列强凌辱,作为炎黄子孙不应在洋人的节日狂欢; 也有人认为,中国人过圣诞节以及西方其他节日是中西文化相互交融渗透的体现,过洋节,不仅体现在物质意义上,也有精神价值和文化价值; 还有人认为……

请根据上述材料,结合你的体验和思考,运用本单元所学驳论文的论证结构(先破后立)写一篇文章,阐述你的观点和理由。

课后训练

素材补充

拿来主义

1.以丑为美

近日,上海举办的《迪奥与艺术》展览中,一组由中国摄影师陈漫拍摄的亚裔女性照片,眼神阴鸷、脸色暗沉、厚重眼影、清朝护甲……这张图片迅速在网上传播,许多网友怒批:观感极度不适,有“丑化亚裔形象”之嫌,迎合了西方对亚裔族群的刻板印象。

素材补充

拿来主义

2.女德班

2014年9月21日,中国之声《新闻晚高峰》报道,"打不还手,骂不还口,逆来顺受,绝不离婚",这16个字,被形容为学堂倡导的"女德"四项基本原则。这类女德班在全国遍地开花:从北京、山东、河北一直绵延到陕西、广东和海南。

2018年12月,网传"温州惊现未成年人'女德班'"一事,温州市第一时间责令立即停班,关闭培训点。

2020年7月,有媒体报道曾开办"女德班"的抚顺传统文化研究会在曲阜再开班,引发网友热议。7月29日下午,曲阜发布微博称,7月27日18:30左右,曲阜市接到举报称"2020阳光少年国学夏令营"存在违规行为,迅即成立调查组展开调查。

口号:"打不还手,骂不还口,逆来顺受,绝不离婚",这16个字,被形容为学堂倡导的"女德"四项基本原则。

拿来主义

3.娘炮文化:

近年来,“红唇粉面、兰花指、撒娇卖萌、A4腰”等“娘炮”形象在娱乐圈盛行。这些“娘炮”畸形文化经娱乐公司扶持流量与资本驱动后,在一些节目中一度成为主流。流量的倾斜令“娘炮”形象被争相模仿,使“娘炮”类艺人层出不穷。

第一个好娘炮的,是七步成诗的曹植。妆容精致、粉不离面。一次,一个名叫邯郸淳的人突然到访,恰巧曹植刚洗完澡,为了敷粉,竟叫客人在大堂等了一个多时辰。可见这妆画得精细。

从三国开始的娘炮风潮,一直刮到了南北朝。

梁朝“贵游子弟……无不熏衣剃面,傅粉施朱,驾长檐车,跟高齿屐”。到了侯景之乱的时候,士大夫们一个个都是细皮嫩肉的,病弱西子胜三分。结果在逃亡途中,坐下歇息时竟然有许多人猝死。

少年强则国强,少年娘往后国家也会跟着“娘”。

魏晋之后,五胡乱华给古代中国带来深重的灾难;盛唐变衰唐,和当时流行的娘炮文化,也不无关系。

所以,中国男儿当血气方刚,顶天立地而不是娘娘腔。

唐朝,我们拿来,造就了大唐盛世

改革开放,我们拿来,造就了中国发展奇迹

现在,我们依旧需要拿来

制作人:语文佳

体验被鲁迅唤醒的感觉

拿

义

主

来

——鲁迅

学习目标

3 思考“拿来”现实意义,活学活用

1 领悟“拿来” 内涵,梳理论证思路

2 揣摩语言,品味鲁迅语言的特色

原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家 、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

Lu Xun

鲁

迅

作者

奋力求学(11-2岁):入三味书屋从寿镜吾读书。入江南水师学堂,改名周树人。转入江南陆师学堂附设矿务铁路学堂,学开矿。与厉绥之、钱均夫一同赴日本公费留学。入仙台医学专门学校(现日本东北大学),相识藤野严九郎。课间观“日俄战争教育片”,深受刺激,决定弃医从文。从章太炎先生学习,为“光复会”会员。

文坛先声(37-43岁):参加《新青年》改组,任编委。以鲁迅为笔名发表中国现代文学史上第一篇用现代体式创作的白话短篇小说《狂人日记》。在北京大学,北京高等师范学校讲授中国小说史。

民主战士(44-48岁) :“三·一八惨案”发生,鲁迅作《死地》《记念刘和珍君》等抨击段祺瑞政府屠杀学生的罪行,遭追捕。拒绝作为诺贝尔文学奖候选人。

左联盟主(49-55岁):中国自由运动大同盟成立,为发起人之一。蔡元培函邀加入“中国民权保障同盟”开始译果戈里《死魂灵》。最后旧病复发,于1936年10月19日逝世。

作品

小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集:《野草》《朝花夕拾》

杂文集:《坟》《热风》《华盖集》

《南腔北调集》《且介亭杂文》

杂文

杂文是一种文艺性政论文,主要指“五四”以来,以鲁迅为代表的那种精辟、犀利,带有浓烈的文艺色彩的议论文章。

特点:

1、短小、活泼、犀利。

2、既有议论性,又有文艺性。

3、题材广泛,形式多样。

4、大中取小,小中见大。

背景链接

本文写在中华民族灾难深重的年代。过去由于清朝政府实行“闭关主义”,其结果是落后挨打;鸦片战争以后,清朝政府和北洋军阀奉行卖国政策即“送去主义”;国民党反动政府继承他们的衣钵,政治上投靠帝国主义,经济上以至文化上继续实行“送去主义”。当时在文化工作者中间,在对待外国文化问题上,存在两种错误认识,概括起来就是“全盘否定”和“全盘西化”。针对这些错误认识,鲁迅写了这篇文章,提出了“拿来主义”的口号,阐明了对待外国文化的正确态度。

题解

本文的标题属于哪种类型?

论题型

标 题 隐 含 了 哪 些 问 题?

什么是“拿来主义”?为什么要实行“拿来主义”?

何为“拿来”

文章的前4段,作者提到了哪几种“主义”?这几种“主义”的表现是什么?实行这些“主义”有什么样的后果?作者对这几种“主义”分别持什么态度?(完成表格)

现象 做法表现 结果

闭关主义

送去主义

“自己不去,别人也不许进来”

先送“古董”,再送“古画和新画”,三送“梅兰芳博士”

“碰了一串钉子”

只送不取,沦为“乞丐”

何为“拿来”

第5段讲了什么内容?

提出“拿来主义”的主张

何为“拿来”

作者主张的“拿来主义”是什么?

用自己的话说说它的内涵。

运用脑髓

独立思考

有主见

放出眼光

深刻洞察

有鉴别力

自己来拿

自主选择

为我所用

探究:论证方式

先“破”后“立”

破

立

闭关主义

送去主义

送来主义

拿来主义

论证思路

第一部分(第1~7段):揭露、批判“闭关主义”“送去主义”“送来主义”的实质及其严重后果,提出拿来主义的观点。(先破后立)

第二部分(第8~9段):批判在对待文化遗产问题上的错误倾向,阐明“拿来主义”的做法。(先破后立)

第三部分(第10段):总结全文,指出实行“拿来主义”的人应具有的胆识和品质,以及“拿来主义”对于创造民族新文化的重要意义。

如何“拿来”

阅读第8自然段,回答问题

第8段中的“大宅子”比喻什么?

外来文化

第8段刻画了对待文化遗产的哪几种人?他们的态度是什么?其实质是什么?

小组讨论,完成下面的表格

如何“拿来”

拿来主义

类型 想法 行动 实质 共同点

孱头

怕给染污

徘徊不敢进

拒绝继承(逃避主义)

昏蛋

保存清白

放火烧光

全盘否定(虚无主义)

废物

羡慕

欣欣然蹩进

全盘接受(投降主义)

不加选择

如何“拿来”

拿来主义

真正的拿来主义的做法是怎样的?用文中最概括的一句话来回答。

占有,挑选。

拿来主义

朗读第9段,然后小组合作,筛选文中信息并讨论作者是如何论证的,完成表格。

喻体事物 做法 本体事物 态度

鱼翅

鸦片

烟枪和烟灯

姨太太

本处使用比喻论证,使深奥的抽象的道理变的浅显易懂,使人们明白了如何挑选。

吃掉

文化遗产中的精华部分

吸收(使用)

送药房供治病

精华和糟粕并存的部分

趋利避害(使用)

留一点,毁大部

文化遗产中的旧形式

作为史料、反面教材(存放)

散去

只供剥削阶级欣赏享用的腐朽淫糜的东西

剔除(毁灭)

总结“拿来”

读最后一段,想一想这段的5句话分别回答了什么问题。

①我们究竟应当怎样对待文化遗产?

②拿来之后应当怎样区别对待?

③正确对待文化遗产有什么积极作用?

④要处理好文化遗产我们必须具备哪些条件?

⑤实行“拿来主义”的重要性和迫切性何在?

补充:论证方法

拿来主义

类比论证

A

C

B

尼采和“送去主义”者

比喻论证

对比论证

大宅子、鱼翅、鸦片、烟枪烟灯、姨太太

孱头、昏蛋、废物与“拿来主义”者

品味语言

拿来主义

鲁迅的杂文是“嘻笑怒骂皆成文章”。本文语言的特点是犀利和幽默。犀利是能够三言两语,甚至只用一句话一个词语就深刻提示了事物或现象的本质。例如“这种奖赏,不要误解为‘抛来’的东西,这是抛给的”。一个“给”字就击中了帝国主义的险恶居心。其实,这正是因为那是“送来”的而不是“拿来”的缘故。一句话就把“送来”和“拿来”的区别点明了。犀利的语言多用于揭露敌人,鞭笞丑恶,也用于一般的剖析事理,揭示矛盾。如文章的最后一段,只有5句话82个字,集中回答了五个问题,论因果,作选择,加判断,都深中肯綮、无可移易。每一句都是精确、犀利的典范。

品味语言

拿来主义

幽默,是敏锐、机智和含蓄、委婉的结合物,在论辩的文章中还显示了从容不迫、游刃有余的风度。最典型的例子是第九段的那些精当而风趣的比喻。作者对于如何占有,怎样挑选,早已深思熟虑,胸存成算。题目虽大,道理虽深,却能以小喻大,深入浅出。既令人信服,也使人受到感染。这就是幽默的力量。鲁迅的幽默和风趣,正如唐弢在《琐忆》中所说:“他揭开了矛盾,把我们的思想引导到事物内蕴的深度,暗示他的非凡的观察力。”“显示了一个成熟的思想战士的特点。”

品味语言

拿来主义

1、自从给枪炮打破了大门之后, 又碰了一串钉子,到现在,成了什么都是“送去主义”了。

使用口语,形象又生动,把“闭关主义”必然演化为“送去主义”的道理一语道破,暗含对“闭关主义”者的揶揄。

2、几位“大师”捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去叫作“发扬国光”。

“大师”暗含讥讽,“捧”表现“大师们”恭敬的媚态,“几张”显得相当贫乏,却一路张扬,显得寒伧可怜,可悲可笑。讽刺大师们的媚外求荣,自欺欺人。

品味语言

拿来主义

3、活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了;一者见得丰富,二者见得大度。

反语,讽刺了“大师们”的倒施逆行(倒退),以及“打脸充胖子”的可笑可耻行径。

4、尼采究竟不是太阳,他发了疯。

与送去主义类比,进行揶揄与嘲讽。讽刺了某些不切实际的幻想和可笑的自诩。

说说“抛来”、“抛给”、“送来”“拿来”有什么区别 。写这么多“主义”,多余么?

抛来:是随意的,把无用的东西送人,是中性词。

抛给:是恶意的给予,意味着轻蔑,侮辱。

送来:是特意的,是“抛给’的冠冕的说法,即侵略者按其心意送来,居心叵测。

拿来:是主动获取。“拿来”的是经过挑选的有用的东西。

议论文中,涉及的概念区分厘定,使观点更准确、严谨。

抛来≠抛给 抛给=送来 送来≠拿来

品味语言

第一步 “树靶子” :摆敌方观点(要

列举错误事实)

第二步 作分析:分析危害

第三步 揭本质:剖析错误本质

第六段 亮观点: 亮己方观点(位置

可以灵活)

第七段 谈做法:论证己方观点,提出

建议意见。

破

立

驳论文写作模式

鲁迅先生当时对外来文化遗产是持坚决地“拿来”的态度。时代发展到今天,“外面”的世纪很精彩:有让人心跳的高新技术,令人目眩神迷的文化生活,更有那花花绿绿的物质世界。对这些,我们要不要“拿来”呢?“拿来”什么呢?

深化探讨

拿来主义的现实意义

我们生活的这个社会可谓丰富多彩,思想导向也是五花八门,面对外界的诱惑,我们该如何选择呢?拿来主义是否已给了我们一些启发。

在交朋友时,对于朋友提出的建议我们是否也应该实行拿来主义,择其善者而从之,其不善者而改之。

还有对网络、小说、游戏等等,也都可以实行拿来主义,批判地吸收。

一、敢于面对,不逃避。即“拿来”

二、面对拿来的东西,不盲目。

即“挑选”“自己来拿”。

三、吸取精华,去除糟粕。

即“或使用”“或存放”“或毁灭”。

1、兼容并包的胸怀

2、文化自信

各美其美 美人之美

美美与共 天下大同

圣诞节是西方的传统节日。今年圣诞节期间,关于中国人要不要过圣诞节的话题引发了网友的热议。有人认为,中华民族数百年来备受西方列强凌辱,作为炎黄子孙不应在洋人的节日狂欢; 也有人认为,中国人过圣诞节以及西方其他节日是中西文化相互交融渗透的体现,过洋节,不仅体现在物质意义上,也有精神价值和文化价值; 还有人认为……

请根据上述材料,结合你的体验和思考,运用本单元所学驳论文的论证结构(先破后立)写一篇文章,阐述你的观点和理由。

课后训练

素材补充

拿来主义

1.以丑为美

近日,上海举办的《迪奥与艺术》展览中,一组由中国摄影师陈漫拍摄的亚裔女性照片,眼神阴鸷、脸色暗沉、厚重眼影、清朝护甲……这张图片迅速在网上传播,许多网友怒批:观感极度不适,有“丑化亚裔形象”之嫌,迎合了西方对亚裔族群的刻板印象。

素材补充

拿来主义

2.女德班

2014年9月21日,中国之声《新闻晚高峰》报道,"打不还手,骂不还口,逆来顺受,绝不离婚",这16个字,被形容为学堂倡导的"女德"四项基本原则。这类女德班在全国遍地开花:从北京、山东、河北一直绵延到陕西、广东和海南。

2018年12月,网传"温州惊现未成年人'女德班'"一事,温州市第一时间责令立即停班,关闭培训点。

2020年7月,有媒体报道曾开办"女德班"的抚顺传统文化研究会在曲阜再开班,引发网友热议。7月29日下午,曲阜发布微博称,7月27日18:30左右,曲阜市接到举报称"2020阳光少年国学夏令营"存在违规行为,迅即成立调查组展开调查。

口号:"打不还手,骂不还口,逆来顺受,绝不离婚",这16个字,被形容为学堂倡导的"女德"四项基本原则。

拿来主义

3.娘炮文化:

近年来,“红唇粉面、兰花指、撒娇卖萌、A4腰”等“娘炮”形象在娱乐圈盛行。这些“娘炮”畸形文化经娱乐公司扶持流量与资本驱动后,在一些节目中一度成为主流。流量的倾斜令“娘炮”形象被争相模仿,使“娘炮”类艺人层出不穷。

第一个好娘炮的,是七步成诗的曹植。妆容精致、粉不离面。一次,一个名叫邯郸淳的人突然到访,恰巧曹植刚洗完澡,为了敷粉,竟叫客人在大堂等了一个多时辰。可见这妆画得精细。

从三国开始的娘炮风潮,一直刮到了南北朝。

梁朝“贵游子弟……无不熏衣剃面,傅粉施朱,驾长檐车,跟高齿屐”。到了侯景之乱的时候,士大夫们一个个都是细皮嫩肉的,病弱西子胜三分。结果在逃亡途中,坐下歇息时竟然有许多人猝死。

少年强则国强,少年娘往后国家也会跟着“娘”。

魏晋之后,五胡乱华给古代中国带来深重的灾难;盛唐变衰唐,和当时流行的娘炮文化,也不无关系。

所以,中国男儿当血气方刚,顶天立地而不是娘娘腔。

唐朝,我们拿来,造就了大唐盛世

改革开放,我们拿来,造就了中国发展奇迹

现在,我们依旧需要拿来

制作人:语文佳

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读