山东省济南市莱芜区凤城高级中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试卷(Word解析版)

文档属性

| 名称 | 山东省济南市莱芜区凤城高级中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试卷(Word解析版) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 787.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-02 10:25:37 | ||

图片预览

文档简介

凤城高级中学2021-2022学年度第一学期期中考试

高二历史试题

考试时间:75分钟 满分:100分

一、选择题(共16小题,每小题3分,共计48分)

1.秦将岭南以南的桂阳县划归长沙郡,同时将岭南以北的镡城划归岭南的象郡。秦如此划分的主要目的是

A.促进民族间的文化交流 B.推动岭南地区经济开发

C.开创犬牙交错地理区划 D.加强对岭南地区的控制

2. 以下是摘自英国艾格蒙特勋爵的日记。下列选项中能够从材料中得出的是

A.英国责任内阁制形成并得以完善 B.开创了多数党领袖任首相的先例

C.英国内阁中首相的职位已经确立 D.英国首相直接由国王任命才有效

3.1949年9月20日,华北局作出决定:“为了进一步建设与加强华北人民民主专政的政权起见,决定不论老解放区或新解放区,一律于今冬明春普遍建立起来村、区、县三级人民代表大会或各界人民代表会议,并准备明年召开各省人民代表大会。”这反映出

A.基层群众自治制度的形成 B.新中国向社会主义过渡途径的尝试

C.人民民主原则得到了贯彻 D.中国共产党对民主政治建设的探索

4.1905年,清政府成立商部,以保护、开通工商实业为宗旨,制定和颁布一系列经济法规如《商律》《公司律》《商会简明章程》《商标注册试办章程》等。这些举措的实行

A.标志着重农抑商政策的废除 B.推动了学习西方质的方面变革

C.为社会转型蓄积了新生力量 D.有利于民族资本主义初步发展

5.汉初,选官的重要途径“任子”指的是二千石以上的高官任职三年以上可保举子弟一人为后备官吏,汉武帝时接受董仲舒的建议,命郡国每年举荐孝、廉各一人。考核合格者任以官职,并成为制度,这一变化

A.推动了儒学政治地位的提高 B.有利于中央集权的加强

C.防止了官僚门阀集团的形成 D.提高了政府的行政效率

6.唐朝规定:“御史须曾任州县理人官者方得荐用。”宋朝亦规定:“自今非曾经两任县令,不得除监察御史。”而有明一代,出任六科给事中者,大多是“在各衙门办事进士及历俸二年以上行人、博士并推官,知县三年考满到部者。”材料反映的这一现象

A.有效保障了监察权的独立性 B.促进了监察方式的多样性

C.有利于监察机构效用的发挥 D.强化了监察制度的法制化

7.英国是最早建立文官制度的国家。美国在1883年建立了文官制度。第二次世界大战后,法国、德国和日本也先后建立了文官制度。资本主义国家文官制度建立的先后顺序说明文官制度

A.是资本主义民主政治的产物 B.促进了国家管理专业化的发展

C.杜绝了官员腐败现象的发生 D.已经触及了资本主义基本矛盾

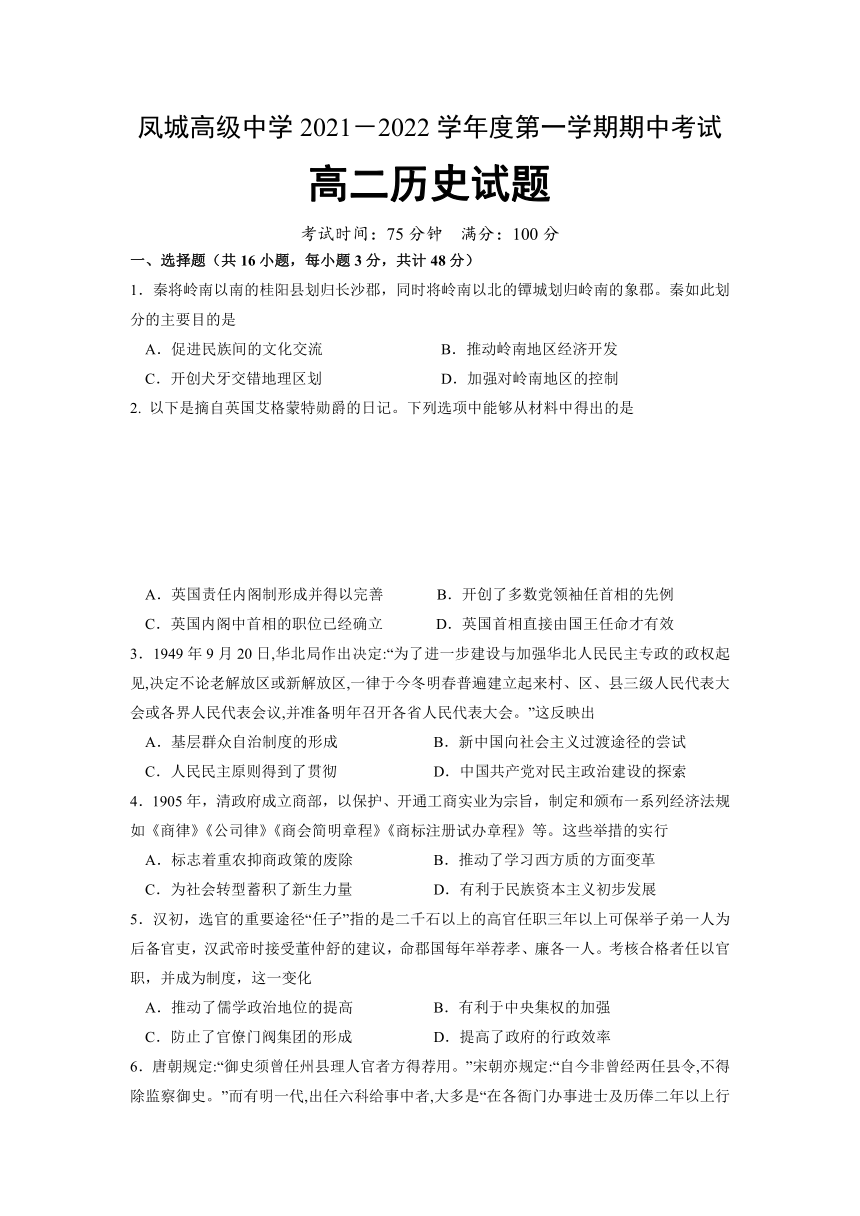

8.下图为南京国民政府考试院颁发的省县公职候选人考试及格证书及相关信息。它反映了

A.选官采用甄别审查措施 B.文官选拔制度比较规范

C.官员文化素质相对落后 D.地方自治制度较为发达

9.公元前536年,郑国执政子产“铸刑鼎”,将郑国的法律条文铸在金属鼎上,向全社会公布;不久,晋国赵鞅也“铸刑鼎”。而在此以前法律不公开,人们不知道他们触犯哪条法律,也不能预测刑罚的轻重。这反映出春秋时期

A.成文法得到普及 B.法律教化功能强化

C.礼乐制日渐消亡 D.社会制度正在转型

10.天主教的“恩典说”较为神秘,被解释为神秘的、超自然的存在。恩典须通过神职人员传授给人,并要通过仪式来进行这种传递。这种“恩典说”

A.制约个性自由 B.否定基督教会

C.宣传“因信称义” D.重塑上帝权威

11.1978年春修订的《中华人民共和国宪法》在《公民的基本权利和义务》一章中规定了公民的基本权利,改变了以往先规定公民义务,再规定公民权利的本末倒置的做法。但同时,该宪法也保留了1975年宪法中一些不太符合实际情况的条文规定。这表明我国

A.公民的民主权利得到制度保障 B.民主法治建设在曲折中前进

C.依法治国理论得到国家认同 D.逐步建立较完备的法律体系

12.洪武五年,琉球遣使“入朝”,明朝中央政府赐予《大统历》及文绮、陶器、铁器等,后“以陶器七万、铁器千就其国市马”。中央政府特地“赐闽中舟工三十六户,以便贡使往来”。对材料理解准确的是

A.与琉球的贸易带有朝贡贸易的某些特点

B.政府利用“商帮”推动贸易发展

C.此类贸易有益于市镇经济繁荣

D.“闭关锁国”政策导致贸易萎缩

13.德皇亨利四世在与教皇的权力斗争中失败,被教皇开除教籍,1077年1月,德皇亨利四世冒着风雪严寒亲往教皇居地卡诺莎堡请罪以求宽恕,史称“卡诺莎之辱”;1308-1378年,在法王腓力四世的压力下,教廷被迫迁往法国阿维农城,连续7任教皇成为法王的“御用工具”,史称“阿维农之囚”。“卡诺莎之辱”到“阿维农之囚”反映了

A.社会生活实现由神性到理性的转变

B.专制王权日益阻碍着资本主义发展

C.欧洲民族意识加强和民族国家胜利

D.宗教改革运动在法国取得成功

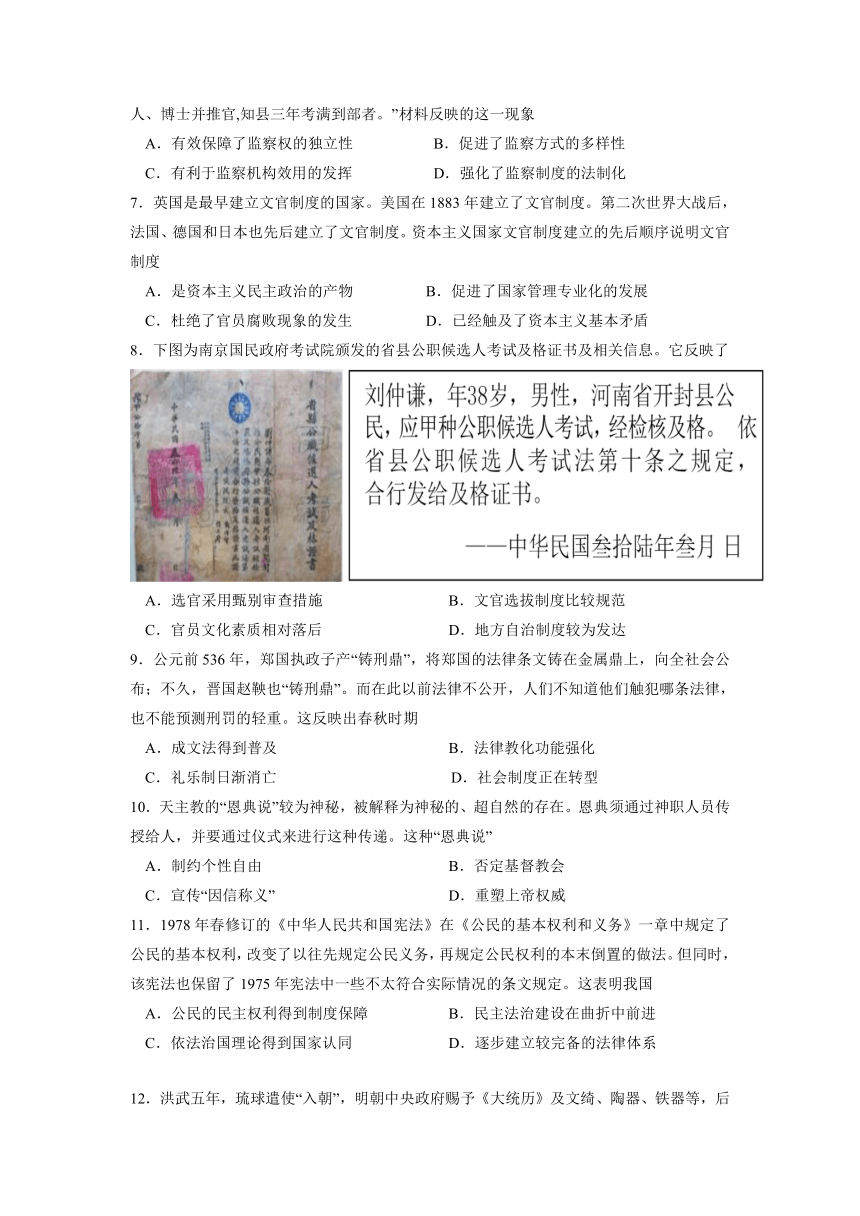

14.下图体现了新中国某种政治制度,下列有关理解正确的是

A.内蒙古自治区是新中国成立最早的省级自治区

B.《共同纲领》正式确认该制度为新中国基本政治制度

C.民族区域自治制度是人民民主统一战线的组成部分

D.是为完成祖国统一大业做出的伟大制度创新

15.2012年6月7日,国家主席胡锦涛在上海合作组织成员国元首理事会第十二次会议发表讲话指出:“过去十年里,面对国际形势风云变幻,我们成功应对阿富汗战争、伊拉克战争、及国际金融危机给本地区和平与发展带来的挑战,开创了区域合作新模式,取得了一系列重大合作成果”。以下关于上海合作组织不正确的是

A.前身是上海五国机制

B.是区域性的多边合作组织

C.丰富了以结盟为核心的新型国家关系

D.是第一个由中国参与推动建立并以中国城市命名的地区性合作组织

16.林肯总统在某次内阁会议上就某个方案征询意见,结果出席会议的七名内阁成员都表示反对,但林肯在宣布结果时却说:“七票反对,一票赞成,反对无效,方案通过。”你认为林肯的做法是

A.符合民主集中制原则 B.违背宪法,林肯反对无效

C.违反了权力制衡原则 D.符合宪法对总统权限的规定

二、非选择题(共4小题,共计52分)

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 中国传统国家观念是家国同构的伦理论,伦理本位的政治文化是将血缘宗法关系的氏族社会和地缘政治关系的国家体制相融合。大一统的理念成为中华民族的社会心理,使得中国人有着牢固的“大一统”信念,也形成了以皇权为中心的一元化领导核心的统治方式。德法并治思想把德的教化功能和法的强制效果巧妙结合起来,成为中国传统政治文化中达成共识的社会治理理念,无论孰轻孰重,皆是不可或缺的治国之道。以儒学为重心的传统文化从家族伦理中推衍出国家政治秩序,在这种孝忠一体、家国同构的政治文化下,人们孝亲、忠君、爱国,对社会充满责任感,重义务而轻利益。

——摘编自刘静、韩冰《中国传统国家治理理念及其现代价值》等

材料二 西方现代国家观念在启蒙运动时期进一步发展并成熟。洛克认为自然法的主要内容是人们有保护自己生命、自由和财产不受侵犯的权利,人们制订契约形成国家的根本目的是保护自己的自然权利。同时,被授予权力的统治者也是契约的参加者,也要受契约束缚,如其违约,人们有权反抗,甚至重新订约,另立新的统治者。依据自然法则,伏尔泰提出“人人自由、人人平等”理论。卢梭的社会契约论明确提出国家主权应该永远属于人民。康德提出国家应建立在三个理性原则之上,即每个社会成员作为人都是自由的,作为臣民彼此是平等的,作为公民是独立的。

——摘编自王建朗、黄克武《两岸新编中国近代史(晚清卷)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国传统国家观念和西方现代国家观念的不同点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别阐释中国传统国家观念和西方现代国家观念的积极作用。(8分)

18.阅读材料,回答问题。(12分)

材料

时间 事件

1898年 清政府加设经济持科,进拔悉时济变之才;废八股,改试策论,以时务策命题。

1901年 清政府通令各省书院一律改为大学堂,各府州县学改为中小学堂,并多设蒙养学堂。

1904年 清政府规定,凡学堂考试合格毕业者,均给予贡生、举人、进士等出身,对成绩优秀者进行殿试后“酌加擢用,优于官阶”。

1905年 清廷下令停止科举考试,数以百万计的童生士子涌进学堂去觅新的出路,新式学堂便雨后春笋般涌现。

1906年 清政府规定,每年举行一次归国留学生考试,根据成绩的不同等级分别赐予进士、举人、拔贡出身,再分配相应官职。年龄较大不能投考学堂的举贡生员,清政府实行生员补考优贡、拔贡之事及举、贡、生员的考职制度,分别予以出身与官职。

——摘编自漆侠《中国改革通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末选官制度的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学如识,简析清末选官制度变革的影响。(6分)

19.阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 《拿破仑法典》又称《法国民法典》。1799年拿破仑执政后便下令起草,在法典制定过程中,拿破仑多次参与一些法律条文的讨论,始终坚持资产阶级革命者在法国大革命初期提出的相对理性的原则,1804年3月由立法院通过。第一部分是人法,都是有关民事权利的规定;第二部分是物法,是有关各类财产所有权和其他物权的规定;第三部分是获取各类所有权的方法的规定,具体包括继承、遗嘱、还债、赠予、夫妻共同财产等相关法律条文。这部法典是资本主义国家最早的一部民法典,破除了封建的立法原则,成为欧美各国资产阶级的立法规范。拿破仑晚年认为,《法国民法典》“将永垂不朽”。

——摘编自Diane《拿破仑民法典》等

材料二 1954年,中国开启了民法典的编制工作。1957年编纂形成的《中华人民共和国民法典总则编》等13个法律文件,与1922年《俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国民法典》有共通之处。1964年《中华人民共和国民法草稿》,体现了防止修正主义复辟等立法宗旨。改革开放初期,市场经济地位开始恢复,民法的制定显得更为急迫。1986年,《民法通则》出台,随后,《技术合同法》《公司法》《证券法》《侵权责任法》《物权法》等民事单独立法纷纷出台。2020年5月,全国人大通过《中华人民共和国民法典》。《民法典》通篇贯穿以人民为中心的发展思想,着眼满足人民对美好生活的需要,体现了对人民权利的充分保障,被誉为“新时代人民权利的宣言书”。

——摘编自刘凯《<民法典>诞生的历史进程》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析拿破仑认为《法国民法典》“将永垂不朽”的依据。(6分)

(2)比较材料一、二,概括《中华人民共和国民法典》的编撰特点,并说明《中华人民共和国民法典》颁行的伟大历史意义。(8分)

20.阅读下列材料,回答问题。(12分)

西汉 汉武帝拔用文学之士,加侍中、给事中、常侍等名衔随侍左右,分大臣议政之权,以尚书掌机要,成为后世尚书省的发端。

东汉 东汉设尚书台(省),长官称尚书令,品位低微,仍属内廷官署。“虽置三公,事归台阁”,日常行政中心由公府向台省转移。

曹魏、两晋 三公系名义宰相。尚书省职无不总,转化为外朝宰相机构。皇帝身边新的秘书咨询机构中书省、门下省发展起来。

隋朝 隋代尚书令事无不统,即不预机事,亦称政本之地。三省的轴心在尚书都省,门下、内史省的长官只能作为参掌朝政的辅助。

唐朝 唐初每事先经由中书省,中书作定将上,得者再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

据材料指出尚书省的发展变化,并结合所学知识对这一变化作出合理解释。(12分)

高二期中考试历史答案

1.D【详解】材料反映了秦划界故意打破山川形便,目的是为了避免地方势力借岭南地理屏障割据叛乱,加强中央对地方的控制,D项正确;推动文化交流是客观结果,非主观目的,排除A项;材料与开发岭南地区的经济无关,排除B项;材料中对岭南地区的划分反映了犬牙交错的特点,但不是主要目的,排除C项。

2.C【详解】根据材料可以看出,沃波尔当时已经成为了英国的首相,内阁与之共进退,说明英国内阁中首相的职位已经确立,C项正确;材料不能体现完善,排除A项;开创先例是指1721年沃波尔成为首任首相,排除B项;英国首相通过下院选举即有效,国王只是形式任命,排除D项。

3.D【详解】“为了进一步建设与加强华北人民民主专政的政权起见”,华北局要求新老解放区建立三级人民代表大会,并计划召开各省人民代表大会,这种举措是实现人民民主的手段,是中共对民主政治建设的探索,D项正确;建立人民代表大会不等于实现了群众基层自治,排除A项;新中国尚未成立,排除B项;人民民主原则在1954年宪法中得到体现,然后得以贯彻,排除C项。

4.C【详解】结合材料与所学知识可知,清末“新政”冲击了传统的重农抑商观念,促进了民族资本主义经济的发展,壮大了民族资产阶级和无产阶级力量,为近代社会转型蓄积了新生力量,C项正确;清政府废除重农抑商政策是在19世纪末,即甲午中日战争后,排除A项;早在19世纪末,中国对西方的学习已发生了质的变化,进入到制度层面,排除B项;民族资本主义初步发展出现在甲午战后,排除D项。

5.B【详解】材料体现的是察举制下的官员选拔仍然需要中央政府进行考核,说明的是该制度在一定程度上加强了中央集权,B项正确;儒学政治地位的提高主要和汉武帝“独尊儒术”有关,排除A项;该制度并不能防止官僚门阀集团的形成,排除C项;材料与行政效率的提高无关,排除D项。

6.C【详解】据题意可知,唐、宋和明朝都规定选用的监察官员都必须是有一定基层工作经验的人,这就有利于监察机构效用的发挥,C项正确;中国古代的监察机构都是为皇权服务的,并不具备独立性,排除A项;材料内容与促进监察方式的多样性无关,更和强化监察制度的法制化没有直接关系,排除BD项。

7.A【详解】根据题干中文官制度建立的先后顺序,结合所学知识可知,文官制度确立的时间与资本主义民主政治确立的时间是基本吻合的,A项正确;“促进了国家管理专业化的发展”表述正确,但与题干主旨无关,排除B项;文官制度无法杜绝腐败现象的发生,也没有触及资本主义的基本矛盾,排除CD项。

8.B【详解】根据材料可知,南京国民政府统治时期,在选拔公职候选人考试时有一定的法律依据,而且是公开选拔,经过考试合格后选用,这说明当时文官选拔制度较为规范,B项正确;“甄别审查”在材料中无法体现,排除A项;通过材料无法看出文官官员的文化素质,排除C项;D与题干内容无关,排除D项。

9.D【详解】根据材料并结合所学可知,“鼎”是周天子地位与权力的象征,而春秋时期的郑国、晋国也可以“铸刑鼎”,说明周天子的权威受到了挑战;而法律的公开,也打击了旧贵族的势力,反映出政治制度即将发生深刻的变化,故D项正确;材料只涉及郑国、晋国两个国家实施法律的情况,不能说成文法得到普及,故A项错误;材料未体现“法律教化功能强化”,故B项错误;材料与礼乐制无关,故C项错误。

10.A【详解】根据材料可知,天主教的“恩典说”较为神秘,恩典须通过神职人员传授给人,并要通过仪式来进行这种传递,这凸显了天主教的权威性,制约了个性自由,A项正确;“恩典说”肯定了基督教会的作用,排除B项;“因信称义”强调信徒个人通过阅读《圣经》与上帝直接对话,无需教会做中介,这与题意不符,排除C项;材料未体现重塑上帝权威,排除D项。

11.B【详解】根据题意可知,1978年修订的宪法先规定了公民的基本权利,这是民主法治的进步,同时也保留了一些不太符合实际情况的规定,说明民主法治建设仍然存在落后于时代的因素,说明民主法治建设在曲折中前进,故B项正确;题意体现了公民民主权利得到了法律保障而不是制度保障,故A项错误;题意没有体现依法治国理论,故C项排除;法律的修订不能体现法律体系的完备,故D项排除。

12.A【详解】根据所学知识可知,朝贡贸易就是中国政府与海外诸国官方的进贡和回赐关系,依据题干“琉球遗使入朝,明朝赐予《大统历》及文绮、陶器、铁器等”、“赐闽中舟工三十六户,以便贡使往来”可知,材料体现的是琉球贸易被纳入朝贡贸易体制,A项正确;商帮、市镇经济在材料中没有体现,排除B项、C项;闭关锁国政策的实行是在清朝,与题干时间不符,排除D项。

13.C【详解】“卡诺莎之辱”到“阿维农之囚”都是教权和王权的斗争,而从“卡诺莎之辱”到“阿维农之囚”,反映了王权的不断上升,教权逐渐依附于王权,说明欧洲民族意识加强和民族国家胜利,C项正确;题干涉及的是教权和王权,并未提及社会生活层面,而且理性影响到生活是在启蒙运动之后,排除A项;B与题干内容无关,排除B项;宗教改革发生在16世纪,排除D项。

14.A【详解】图片中为内蒙古自治区成立40周年纪念,反映了民族区域自治制度,内蒙古自治区成立于1947年,是成立最早的省级自治区,A项正确;正式确立民族区域自治制度的是1954年宪法,排除B项;C项说的是多党合作和政治协商制度,排除;D项指的是一国两制,排除。

15.C【详解】上合组织是永久性政府间国际组织,不是结盟性质的组织,C项符合题意;A、B、D项关于上合组织的描述是符合史实的,不符合题意,排除。

16.D【详解】根据“七票反对,一票赞成,反对无效,方案通过。”可以看出,内阁反对总统,符合宪法对总统权限的规定,而总统再次宣布通过,是总统的权利,D项正确,排除B项;材料没有体现民主集中,排除A项;权力制衡是指总统与国会、法院之间,排除C项。

17.(1)不同点:传统国家观以伦理为基础,现代国家观以契约为基础;传统国家观强调以皇权为中心,现代国家观强调人民主权;传统国家观强调德法并用的治国理念,现代国家观注重法治理念;传统国家观以儒学为理论支撑,现代国家观以西方民主自由思想为指导。(任答2点给6分)

(2)积极作用:传统国家观:有利于维护国家统一、社会稳定;培育家国情怀,提升民族认同和文化认同;有助于塑造重责任勇担当的民族精神;德法并用的治国理念对后世具有借鉴意义。(任答2点给4分)

现代国家观:提升人民的权利意识;促进西方民族国家的发展;有利于人民的思想解放;促进资本主义社会进步。(任答2点给4分)

18.(1)特点:受传统选官制度影响大;重视对西方文明的学习和借鉴;选官与兴学育才相结合;体现出由传统向近代的转型;关注新旧体制的衔接。(任答3点即可得6分)

(2)影响:推动了新式学堂教育的发展;促进了社会思想的变革;为晚清社会培养和储备了大量人才;加速了清王朝的灭亡。(任答3点即可得6分)

19.(1)践行了启蒙思想;巩固了法国大革命成果;体现了拿破仑治国思想;是近代资产阶级最早的一部民法典;成为欧美各国资产阶级的立法规范。(6分,任答3点即可)

(2)特点:历时长;由民事单独立法到汇总成典;具有明显的阶段特征;体现社会主主义立法原则;以人民为中心。(4分,任答2点即可)

历史意义:保障人民权利;推动改革开放事业和社会主义市场经济健康发展;推进全面依法治国。(4分,答两点即可,其它言之有理可酌情给分)

20.变化:由内侍服务机构到参与政务,权力扩大;由决策机构到执行机构(4分)

解释:皇权与相权的矛盾是尚书省变化的重要原因。汉初,丞相位高权重,汉武帝时,重用内侍,扩大尚书权力,以此削弱相权,东汉时,事归台阁,尚书成为中枢权力中心;随着尚书省权力的扩大,威胁皇权,魏晋时期,中书、门下相继成为新的制约力量,尚书省丧失决策权,逐步转化为外朝执行机构。隋朝,三省同时运转,但权力中心在尚书省;唐时期,三省制形成定制,中书决策、门下审核,尚书执行,三省分权制约。尚书省的变化反映了皇权不断集中的趋势,体现了古代官僚制度的日趋成熟与完备。(8分)

高二历史试题

考试时间:75分钟 满分:100分

一、选择题(共16小题,每小题3分,共计48分)

1.秦将岭南以南的桂阳县划归长沙郡,同时将岭南以北的镡城划归岭南的象郡。秦如此划分的主要目的是

A.促进民族间的文化交流 B.推动岭南地区经济开发

C.开创犬牙交错地理区划 D.加强对岭南地区的控制

2. 以下是摘自英国艾格蒙特勋爵的日记。下列选项中能够从材料中得出的是

A.英国责任内阁制形成并得以完善 B.开创了多数党领袖任首相的先例

C.英国内阁中首相的职位已经确立 D.英国首相直接由国王任命才有效

3.1949年9月20日,华北局作出决定:“为了进一步建设与加强华北人民民主专政的政权起见,决定不论老解放区或新解放区,一律于今冬明春普遍建立起来村、区、县三级人民代表大会或各界人民代表会议,并准备明年召开各省人民代表大会。”这反映出

A.基层群众自治制度的形成 B.新中国向社会主义过渡途径的尝试

C.人民民主原则得到了贯彻 D.中国共产党对民主政治建设的探索

4.1905年,清政府成立商部,以保护、开通工商实业为宗旨,制定和颁布一系列经济法规如《商律》《公司律》《商会简明章程》《商标注册试办章程》等。这些举措的实行

A.标志着重农抑商政策的废除 B.推动了学习西方质的方面变革

C.为社会转型蓄积了新生力量 D.有利于民族资本主义初步发展

5.汉初,选官的重要途径“任子”指的是二千石以上的高官任职三年以上可保举子弟一人为后备官吏,汉武帝时接受董仲舒的建议,命郡国每年举荐孝、廉各一人。考核合格者任以官职,并成为制度,这一变化

A.推动了儒学政治地位的提高 B.有利于中央集权的加强

C.防止了官僚门阀集团的形成 D.提高了政府的行政效率

6.唐朝规定:“御史须曾任州县理人官者方得荐用。”宋朝亦规定:“自今非曾经两任县令,不得除监察御史。”而有明一代,出任六科给事中者,大多是“在各衙门办事进士及历俸二年以上行人、博士并推官,知县三年考满到部者。”材料反映的这一现象

A.有效保障了监察权的独立性 B.促进了监察方式的多样性

C.有利于监察机构效用的发挥 D.强化了监察制度的法制化

7.英国是最早建立文官制度的国家。美国在1883年建立了文官制度。第二次世界大战后,法国、德国和日本也先后建立了文官制度。资本主义国家文官制度建立的先后顺序说明文官制度

A.是资本主义民主政治的产物 B.促进了国家管理专业化的发展

C.杜绝了官员腐败现象的发生 D.已经触及了资本主义基本矛盾

8.下图为南京国民政府考试院颁发的省县公职候选人考试及格证书及相关信息。它反映了

A.选官采用甄别审查措施 B.文官选拔制度比较规范

C.官员文化素质相对落后 D.地方自治制度较为发达

9.公元前536年,郑国执政子产“铸刑鼎”,将郑国的法律条文铸在金属鼎上,向全社会公布;不久,晋国赵鞅也“铸刑鼎”。而在此以前法律不公开,人们不知道他们触犯哪条法律,也不能预测刑罚的轻重。这反映出春秋时期

A.成文法得到普及 B.法律教化功能强化

C.礼乐制日渐消亡 D.社会制度正在转型

10.天主教的“恩典说”较为神秘,被解释为神秘的、超自然的存在。恩典须通过神职人员传授给人,并要通过仪式来进行这种传递。这种“恩典说”

A.制约个性自由 B.否定基督教会

C.宣传“因信称义” D.重塑上帝权威

11.1978年春修订的《中华人民共和国宪法》在《公民的基本权利和义务》一章中规定了公民的基本权利,改变了以往先规定公民义务,再规定公民权利的本末倒置的做法。但同时,该宪法也保留了1975年宪法中一些不太符合实际情况的条文规定。这表明我国

A.公民的民主权利得到制度保障 B.民主法治建设在曲折中前进

C.依法治国理论得到国家认同 D.逐步建立较完备的法律体系

12.洪武五年,琉球遣使“入朝”,明朝中央政府赐予《大统历》及文绮、陶器、铁器等,后“以陶器七万、铁器千就其国市马”。中央政府特地“赐闽中舟工三十六户,以便贡使往来”。对材料理解准确的是

A.与琉球的贸易带有朝贡贸易的某些特点

B.政府利用“商帮”推动贸易发展

C.此类贸易有益于市镇经济繁荣

D.“闭关锁国”政策导致贸易萎缩

13.德皇亨利四世在与教皇的权力斗争中失败,被教皇开除教籍,1077年1月,德皇亨利四世冒着风雪严寒亲往教皇居地卡诺莎堡请罪以求宽恕,史称“卡诺莎之辱”;1308-1378年,在法王腓力四世的压力下,教廷被迫迁往法国阿维农城,连续7任教皇成为法王的“御用工具”,史称“阿维农之囚”。“卡诺莎之辱”到“阿维农之囚”反映了

A.社会生活实现由神性到理性的转变

B.专制王权日益阻碍着资本主义发展

C.欧洲民族意识加强和民族国家胜利

D.宗教改革运动在法国取得成功

14.下图体现了新中国某种政治制度,下列有关理解正确的是

A.内蒙古自治区是新中国成立最早的省级自治区

B.《共同纲领》正式确认该制度为新中国基本政治制度

C.民族区域自治制度是人民民主统一战线的组成部分

D.是为完成祖国统一大业做出的伟大制度创新

15.2012年6月7日,国家主席胡锦涛在上海合作组织成员国元首理事会第十二次会议发表讲话指出:“过去十年里,面对国际形势风云变幻,我们成功应对阿富汗战争、伊拉克战争、及国际金融危机给本地区和平与发展带来的挑战,开创了区域合作新模式,取得了一系列重大合作成果”。以下关于上海合作组织不正确的是

A.前身是上海五国机制

B.是区域性的多边合作组织

C.丰富了以结盟为核心的新型国家关系

D.是第一个由中国参与推动建立并以中国城市命名的地区性合作组织

16.林肯总统在某次内阁会议上就某个方案征询意见,结果出席会议的七名内阁成员都表示反对,但林肯在宣布结果时却说:“七票反对,一票赞成,反对无效,方案通过。”你认为林肯的做法是

A.符合民主集中制原则 B.违背宪法,林肯反对无效

C.违反了权力制衡原则 D.符合宪法对总统权限的规定

二、非选择题(共4小题,共计52分)

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 中国传统国家观念是家国同构的伦理论,伦理本位的政治文化是将血缘宗法关系的氏族社会和地缘政治关系的国家体制相融合。大一统的理念成为中华民族的社会心理,使得中国人有着牢固的“大一统”信念,也形成了以皇权为中心的一元化领导核心的统治方式。德法并治思想把德的教化功能和法的强制效果巧妙结合起来,成为中国传统政治文化中达成共识的社会治理理念,无论孰轻孰重,皆是不可或缺的治国之道。以儒学为重心的传统文化从家族伦理中推衍出国家政治秩序,在这种孝忠一体、家国同构的政治文化下,人们孝亲、忠君、爱国,对社会充满责任感,重义务而轻利益。

——摘编自刘静、韩冰《中国传统国家治理理念及其现代价值》等

材料二 西方现代国家观念在启蒙运动时期进一步发展并成熟。洛克认为自然法的主要内容是人们有保护自己生命、自由和财产不受侵犯的权利,人们制订契约形成国家的根本目的是保护自己的自然权利。同时,被授予权力的统治者也是契约的参加者,也要受契约束缚,如其违约,人们有权反抗,甚至重新订约,另立新的统治者。依据自然法则,伏尔泰提出“人人自由、人人平等”理论。卢梭的社会契约论明确提出国家主权应该永远属于人民。康德提出国家应建立在三个理性原则之上,即每个社会成员作为人都是自由的,作为臣民彼此是平等的,作为公民是独立的。

——摘编自王建朗、黄克武《两岸新编中国近代史(晚清卷)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国传统国家观念和西方现代国家观念的不同点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别阐释中国传统国家观念和西方现代国家观念的积极作用。(8分)

18.阅读材料,回答问题。(12分)

材料

时间 事件

1898年 清政府加设经济持科,进拔悉时济变之才;废八股,改试策论,以时务策命题。

1901年 清政府通令各省书院一律改为大学堂,各府州县学改为中小学堂,并多设蒙养学堂。

1904年 清政府规定,凡学堂考试合格毕业者,均给予贡生、举人、进士等出身,对成绩优秀者进行殿试后“酌加擢用,优于官阶”。

1905年 清廷下令停止科举考试,数以百万计的童生士子涌进学堂去觅新的出路,新式学堂便雨后春笋般涌现。

1906年 清政府规定,每年举行一次归国留学生考试,根据成绩的不同等级分别赐予进士、举人、拔贡出身,再分配相应官职。年龄较大不能投考学堂的举贡生员,清政府实行生员补考优贡、拔贡之事及举、贡、生员的考职制度,分别予以出身与官职。

——摘编自漆侠《中国改革通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末选官制度的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学如识,简析清末选官制度变革的影响。(6分)

19.阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 《拿破仑法典》又称《法国民法典》。1799年拿破仑执政后便下令起草,在法典制定过程中,拿破仑多次参与一些法律条文的讨论,始终坚持资产阶级革命者在法国大革命初期提出的相对理性的原则,1804年3月由立法院通过。第一部分是人法,都是有关民事权利的规定;第二部分是物法,是有关各类财产所有权和其他物权的规定;第三部分是获取各类所有权的方法的规定,具体包括继承、遗嘱、还债、赠予、夫妻共同财产等相关法律条文。这部法典是资本主义国家最早的一部民法典,破除了封建的立法原则,成为欧美各国资产阶级的立法规范。拿破仑晚年认为,《法国民法典》“将永垂不朽”。

——摘编自Diane《拿破仑民法典》等

材料二 1954年,中国开启了民法典的编制工作。1957年编纂形成的《中华人民共和国民法典总则编》等13个法律文件,与1922年《俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国民法典》有共通之处。1964年《中华人民共和国民法草稿》,体现了防止修正主义复辟等立法宗旨。改革开放初期,市场经济地位开始恢复,民法的制定显得更为急迫。1986年,《民法通则》出台,随后,《技术合同法》《公司法》《证券法》《侵权责任法》《物权法》等民事单独立法纷纷出台。2020年5月,全国人大通过《中华人民共和国民法典》。《民法典》通篇贯穿以人民为中心的发展思想,着眼满足人民对美好生活的需要,体现了对人民权利的充分保障,被誉为“新时代人民权利的宣言书”。

——摘编自刘凯《<民法典>诞生的历史进程》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析拿破仑认为《法国民法典》“将永垂不朽”的依据。(6分)

(2)比较材料一、二,概括《中华人民共和国民法典》的编撰特点,并说明《中华人民共和国民法典》颁行的伟大历史意义。(8分)

20.阅读下列材料,回答问题。(12分)

西汉 汉武帝拔用文学之士,加侍中、给事中、常侍等名衔随侍左右,分大臣议政之权,以尚书掌机要,成为后世尚书省的发端。

东汉 东汉设尚书台(省),长官称尚书令,品位低微,仍属内廷官署。“虽置三公,事归台阁”,日常行政中心由公府向台省转移。

曹魏、两晋 三公系名义宰相。尚书省职无不总,转化为外朝宰相机构。皇帝身边新的秘书咨询机构中书省、门下省发展起来。

隋朝 隋代尚书令事无不统,即不预机事,亦称政本之地。三省的轴心在尚书都省,门下、内史省的长官只能作为参掌朝政的辅助。

唐朝 唐初每事先经由中书省,中书作定将上,得者再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

据材料指出尚书省的发展变化,并结合所学知识对这一变化作出合理解释。(12分)

高二期中考试历史答案

1.D【详解】材料反映了秦划界故意打破山川形便,目的是为了避免地方势力借岭南地理屏障割据叛乱,加强中央对地方的控制,D项正确;推动文化交流是客观结果,非主观目的,排除A项;材料与开发岭南地区的经济无关,排除B项;材料中对岭南地区的划分反映了犬牙交错的特点,但不是主要目的,排除C项。

2.C【详解】根据材料可以看出,沃波尔当时已经成为了英国的首相,内阁与之共进退,说明英国内阁中首相的职位已经确立,C项正确;材料不能体现完善,排除A项;开创先例是指1721年沃波尔成为首任首相,排除B项;英国首相通过下院选举即有效,国王只是形式任命,排除D项。

3.D【详解】“为了进一步建设与加强华北人民民主专政的政权起见”,华北局要求新老解放区建立三级人民代表大会,并计划召开各省人民代表大会,这种举措是实现人民民主的手段,是中共对民主政治建设的探索,D项正确;建立人民代表大会不等于实现了群众基层自治,排除A项;新中国尚未成立,排除B项;人民民主原则在1954年宪法中得到体现,然后得以贯彻,排除C项。

4.C【详解】结合材料与所学知识可知,清末“新政”冲击了传统的重农抑商观念,促进了民族资本主义经济的发展,壮大了民族资产阶级和无产阶级力量,为近代社会转型蓄积了新生力量,C项正确;清政府废除重农抑商政策是在19世纪末,即甲午中日战争后,排除A项;早在19世纪末,中国对西方的学习已发生了质的变化,进入到制度层面,排除B项;民族资本主义初步发展出现在甲午战后,排除D项。

5.B【详解】材料体现的是察举制下的官员选拔仍然需要中央政府进行考核,说明的是该制度在一定程度上加强了中央集权,B项正确;儒学政治地位的提高主要和汉武帝“独尊儒术”有关,排除A项;该制度并不能防止官僚门阀集团的形成,排除C项;材料与行政效率的提高无关,排除D项。

6.C【详解】据题意可知,唐、宋和明朝都规定选用的监察官员都必须是有一定基层工作经验的人,这就有利于监察机构效用的发挥,C项正确;中国古代的监察机构都是为皇权服务的,并不具备独立性,排除A项;材料内容与促进监察方式的多样性无关,更和强化监察制度的法制化没有直接关系,排除BD项。

7.A【详解】根据题干中文官制度建立的先后顺序,结合所学知识可知,文官制度确立的时间与资本主义民主政治确立的时间是基本吻合的,A项正确;“促进了国家管理专业化的发展”表述正确,但与题干主旨无关,排除B项;文官制度无法杜绝腐败现象的发生,也没有触及资本主义的基本矛盾,排除CD项。

8.B【详解】根据材料可知,南京国民政府统治时期,在选拔公职候选人考试时有一定的法律依据,而且是公开选拔,经过考试合格后选用,这说明当时文官选拔制度较为规范,B项正确;“甄别审查”在材料中无法体现,排除A项;通过材料无法看出文官官员的文化素质,排除C项;D与题干内容无关,排除D项。

9.D【详解】根据材料并结合所学可知,“鼎”是周天子地位与权力的象征,而春秋时期的郑国、晋国也可以“铸刑鼎”,说明周天子的权威受到了挑战;而法律的公开,也打击了旧贵族的势力,反映出政治制度即将发生深刻的变化,故D项正确;材料只涉及郑国、晋国两个国家实施法律的情况,不能说成文法得到普及,故A项错误;材料未体现“法律教化功能强化”,故B项错误;材料与礼乐制无关,故C项错误。

10.A【详解】根据材料可知,天主教的“恩典说”较为神秘,恩典须通过神职人员传授给人,并要通过仪式来进行这种传递,这凸显了天主教的权威性,制约了个性自由,A项正确;“恩典说”肯定了基督教会的作用,排除B项;“因信称义”强调信徒个人通过阅读《圣经》与上帝直接对话,无需教会做中介,这与题意不符,排除C项;材料未体现重塑上帝权威,排除D项。

11.B【详解】根据题意可知,1978年修订的宪法先规定了公民的基本权利,这是民主法治的进步,同时也保留了一些不太符合实际情况的规定,说明民主法治建设仍然存在落后于时代的因素,说明民主法治建设在曲折中前进,故B项正确;题意体现了公民民主权利得到了法律保障而不是制度保障,故A项错误;题意没有体现依法治国理论,故C项排除;法律的修订不能体现法律体系的完备,故D项排除。

12.A【详解】根据所学知识可知,朝贡贸易就是中国政府与海外诸国官方的进贡和回赐关系,依据题干“琉球遗使入朝,明朝赐予《大统历》及文绮、陶器、铁器等”、“赐闽中舟工三十六户,以便贡使往来”可知,材料体现的是琉球贸易被纳入朝贡贸易体制,A项正确;商帮、市镇经济在材料中没有体现,排除B项、C项;闭关锁国政策的实行是在清朝,与题干时间不符,排除D项。

13.C【详解】“卡诺莎之辱”到“阿维农之囚”都是教权和王权的斗争,而从“卡诺莎之辱”到“阿维农之囚”,反映了王权的不断上升,教权逐渐依附于王权,说明欧洲民族意识加强和民族国家胜利,C项正确;题干涉及的是教权和王权,并未提及社会生活层面,而且理性影响到生活是在启蒙运动之后,排除A项;B与题干内容无关,排除B项;宗教改革发生在16世纪,排除D项。

14.A【详解】图片中为内蒙古自治区成立40周年纪念,反映了民族区域自治制度,内蒙古自治区成立于1947年,是成立最早的省级自治区,A项正确;正式确立民族区域自治制度的是1954年宪法,排除B项;C项说的是多党合作和政治协商制度,排除;D项指的是一国两制,排除。

15.C【详解】上合组织是永久性政府间国际组织,不是结盟性质的组织,C项符合题意;A、B、D项关于上合组织的描述是符合史实的,不符合题意,排除。

16.D【详解】根据“七票反对,一票赞成,反对无效,方案通过。”可以看出,内阁反对总统,符合宪法对总统权限的规定,而总统再次宣布通过,是总统的权利,D项正确,排除B项;材料没有体现民主集中,排除A项;权力制衡是指总统与国会、法院之间,排除C项。

17.(1)不同点:传统国家观以伦理为基础,现代国家观以契约为基础;传统国家观强调以皇权为中心,现代国家观强调人民主权;传统国家观强调德法并用的治国理念,现代国家观注重法治理念;传统国家观以儒学为理论支撑,现代国家观以西方民主自由思想为指导。(任答2点给6分)

(2)积极作用:传统国家观:有利于维护国家统一、社会稳定;培育家国情怀,提升民族认同和文化认同;有助于塑造重责任勇担当的民族精神;德法并用的治国理念对后世具有借鉴意义。(任答2点给4分)

现代国家观:提升人民的权利意识;促进西方民族国家的发展;有利于人民的思想解放;促进资本主义社会进步。(任答2点给4分)

18.(1)特点:受传统选官制度影响大;重视对西方文明的学习和借鉴;选官与兴学育才相结合;体现出由传统向近代的转型;关注新旧体制的衔接。(任答3点即可得6分)

(2)影响:推动了新式学堂教育的发展;促进了社会思想的变革;为晚清社会培养和储备了大量人才;加速了清王朝的灭亡。(任答3点即可得6分)

19.(1)践行了启蒙思想;巩固了法国大革命成果;体现了拿破仑治国思想;是近代资产阶级最早的一部民法典;成为欧美各国资产阶级的立法规范。(6分,任答3点即可)

(2)特点:历时长;由民事单独立法到汇总成典;具有明显的阶段特征;体现社会主主义立法原则;以人民为中心。(4分,任答2点即可)

历史意义:保障人民权利;推动改革开放事业和社会主义市场经济健康发展;推进全面依法治国。(4分,答两点即可,其它言之有理可酌情给分)

20.变化:由内侍服务机构到参与政务,权力扩大;由决策机构到执行机构(4分)

解释:皇权与相权的矛盾是尚书省变化的重要原因。汉初,丞相位高权重,汉武帝时,重用内侍,扩大尚书权力,以此削弱相权,东汉时,事归台阁,尚书成为中枢权力中心;随着尚书省权力的扩大,威胁皇权,魏晋时期,中书、门下相继成为新的制约力量,尚书省丧失决策权,逐步转化为外朝执行机构。隋朝,三省同时运转,但权力中心在尚书省;唐时期,三省制形成定制,中书决策、门下审核,尚书执行,三省分权制约。尚书省的变化反映了皇权不断集中的趋势,体现了古代官僚制度的日趋成熟与完备。(8分)

同课章节目录