第七单元 第三章 生命起源和生物进化 单元测试 (word版含解析) 2021—2022学年人教版八年级生物下册

文档属性

| 名称 | 第七单元 第三章 生命起源和生物进化 单元测试 (word版含解析) 2021—2022学年人教版八年级生物下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 293.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-02 21:24:57 | ||

图片预览

文档简介

第七单元 第三章 生命起源和生物进化

一、选择题(每小题2分,共50分)

1.科学家推测生命起源经历了四个化学进化过程,其中小分子有机物(如氨基酸)的形成和原始生命诞生的场所分别是 ( )

A.原始海洋和原始大气 B.原始大气和原始海洋

C.都在原始海洋中 D.都在原始大气中

2.1953年,美国青年学者米勒模拟原始地球闪电和大气成分,在密闭的装置里,连续进行火花放电,合成了 ( )

A.核酸 B.蛋白质

C.氨基酸 D.葡萄糖

3.地球上生命起源最关键的一个阶段是 ( )

A.氨基酸、核苷酸等有机小分子物质的形成

B.原始的蛋白质、核酸等有机大分子物质的形成

C.具有原始界膜的多分子体系的形成

D.由多分子体系进化为原始生命

4.下面是小勇同学学习了《生命起源和生物进化》以后总结的观点,小旭同学说其中有一项是错误的,你认为错误的一项是 ( )

A.米勒的实验说明原始地球条件下,无机物合成有机小分子物质是完全有可能的

B.原始生命诞生的标志是能生长、生殖、遗传

C.地层中不同地质年代的化石揭示了生物进化的顺序

D.结晶牛胰岛素的合成,证明了生命起源过程中无机物可以形成有机小分子物质

5.莱阳被誉为“中国恐龙之乡”。2017年,考古学家在莱阳白垩纪国家地质公园发掘出了“杨氏莱阳龙”化石。下列关于化石的叙述,正确的是( )

A.化石是研究生物进化的唯一证据

B.发掘出的恐龙骨骼、恐龙蛋及足印都是化石

C.和两栖类相比,恐龙的化石出现在比较古老的地层

D.对不同地质年代化石的纵向比较,就能准确推断出生物进化的历程

6.经过测定得知,物种A的化石比物种B的化石在地层中出现的年代早得多,由此可推断 ( )

A.物种A比物种B高等 B.物种B比物种A结构复杂

C.一定是物种A进化成了物种B D.物种A一定比物种B的数量多

7.对于生命起源的历程,科学家推测最初出现的原始生物最可能是 ( )

A.小型多细胞动物 B.小型多细胞植物

C.生活在陆地上的植物 D.最简单的单细胞生物

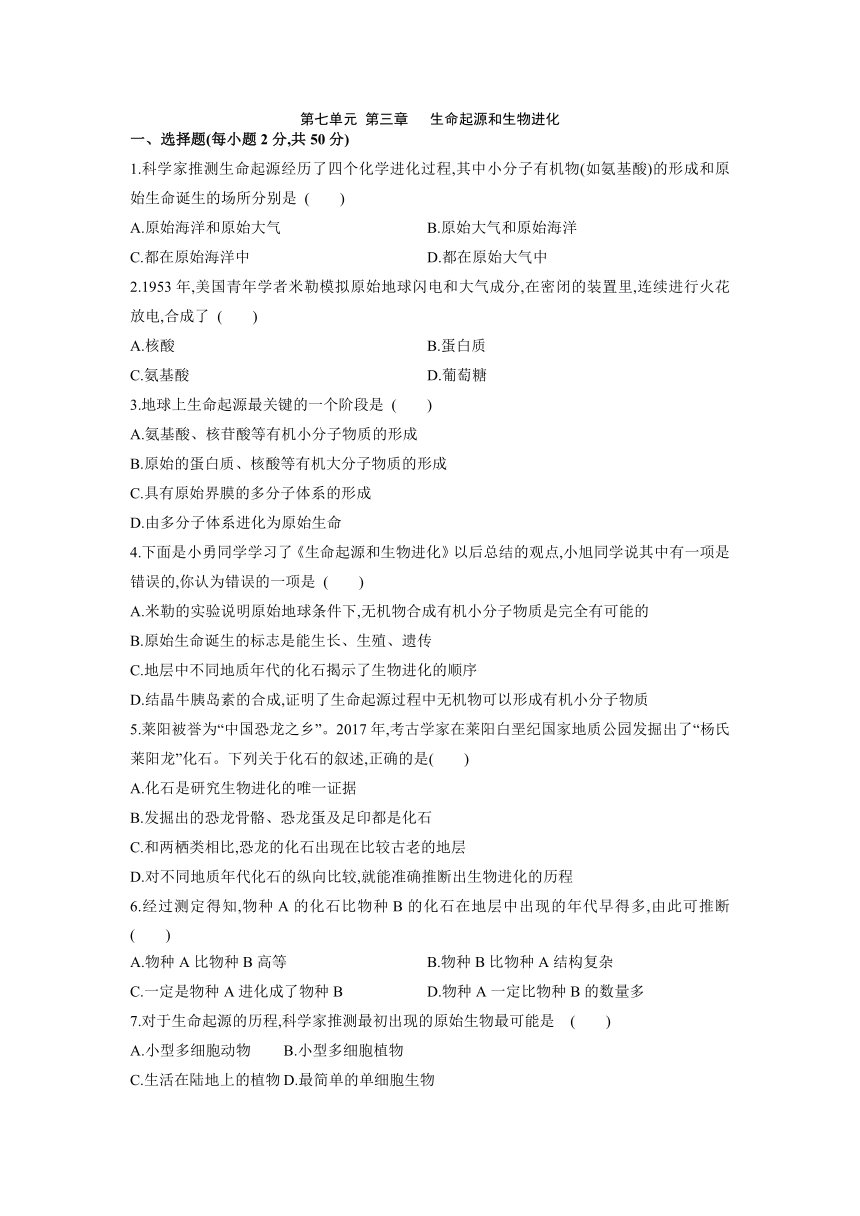

8.某森林中生存着一群不同体色的蛾类,由于某种原因,森林中几乎所有树木的颜色都变成了灰白色。请你推测多年以后,图1中最能体现这群蛾类体色变化趋势的是 ( )

图1

9.现存生物中,许多简单、低等的生物并没有在进化过程中灭绝,是因为这些生物能 ( )

A.制约环境 B.影响环境 C.改变环境 D.适应环境

10.以下有关达尔文自然选择学说的选项,错误的是 ( )

A.各种生物普遍都具有很强的繁殖能力

B.生物要生存下来,就得为了获得食物和空间而进行生存斗争

C.生物产生的变异一定都有利于其适应环境

D.不适应环境的生物将被淘汰

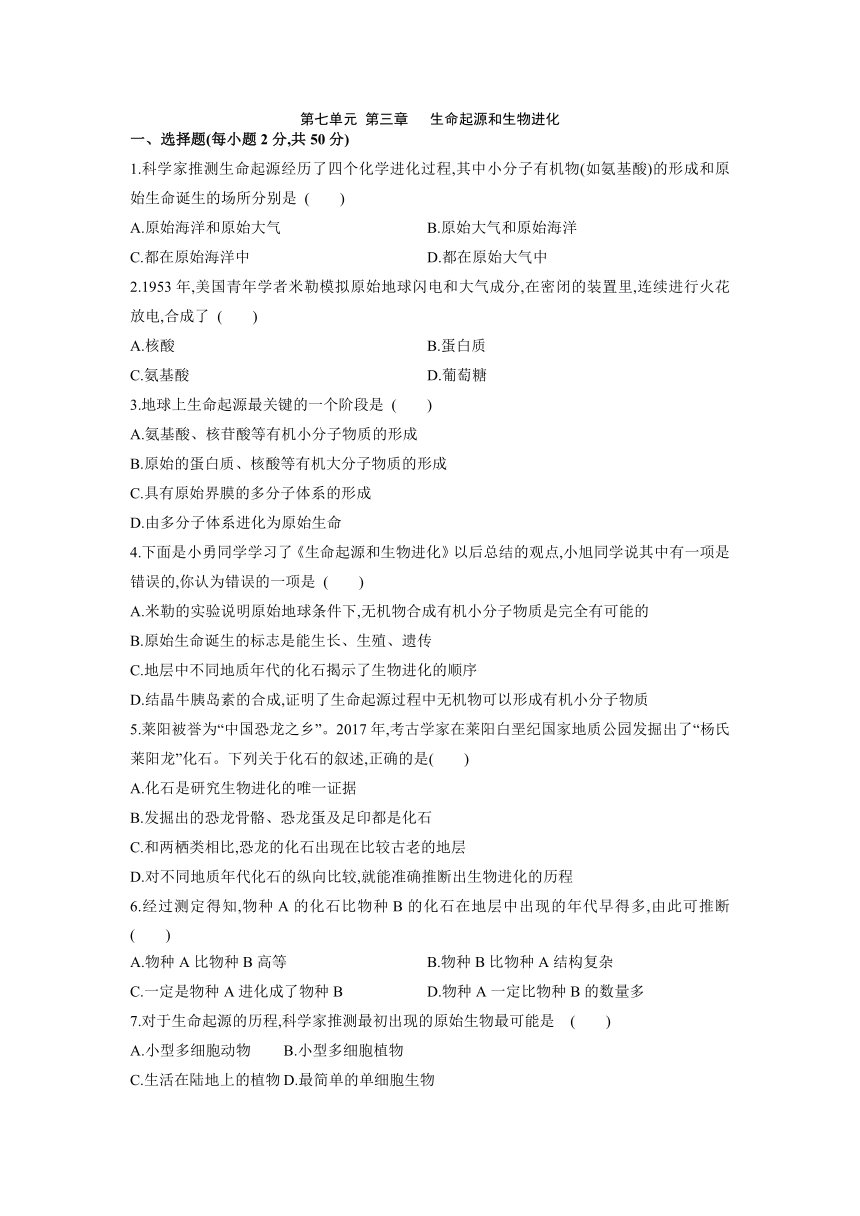

11.(2021河南)雪兔生活在高纬度地区,随季节更替有“换装”行为。图2示意了雪兔的毛色由深到浅的“换装”过程。关于此行为的说法不正确的是 ( )

图2

A.体现了生物对环境的适应 B.不利于物种的繁衍

C.是长期自然选择的结果 D.利于雪兔防御敌害

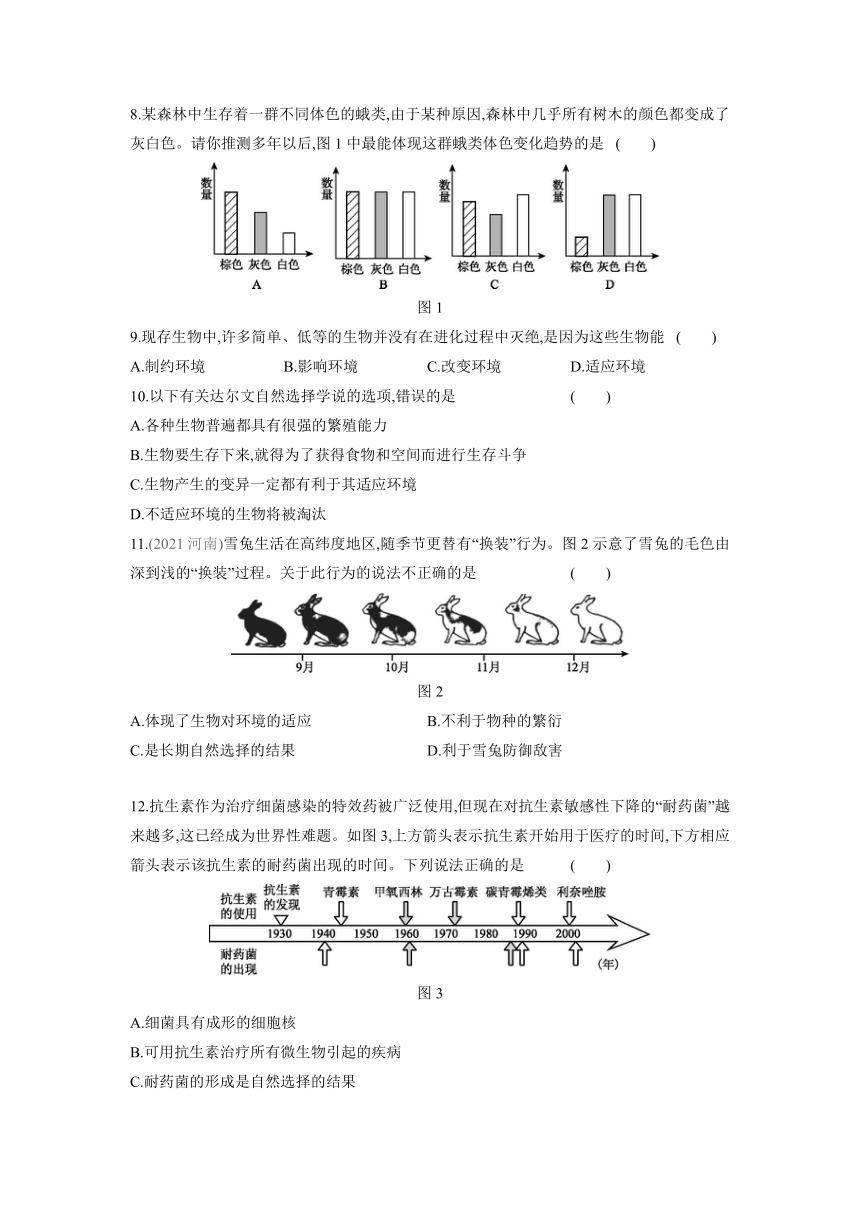

12.抗生素作为治疗细菌感染的特效药被广泛使用,但现在对抗生素敏感性下降的“耐药菌”越来越多,这已经成为世界性难题。如图3,上方箭头表示抗生素开始用于医疗的时间,下方相应箭头表示该抗生素的耐药菌出现的时间。下列说法正确的是 ( )

图3

A.细菌具有成形的细胞核

B.可用抗生素治疗所有微生物引起的疾病

C.耐药菌的形成是自然选择的结果

D.耐药菌出现的时间和抗生素用于医疗的时间没有关系

13.(2020四川)在解释物种进化原因中,目前人们普遍接受的是达尔文的“自然选择学说”,有关“自然选择学说”的关键词,下列哪项是完全正确的 ( )

①物种不变 ②过度繁殖 ③用进废退 ④生存斗争 ⑤遗传变异 ⑥适者生存

A.①②③④ B.②④⑤⑥ C.②③④⑤ D.①③⑤⑥

14.生物能向前进化的内因是 ( )

A.环境迫使生物产生适应性变异

B.环境对变异进行定向选择

C.生物能努力适应环境的变化

D.生物不断产生不定向的可遗传变异

15.(2020安徽)在科学探究过程中,区分事实和观点是十分必要的。下列关于生命起源和生物进化的陈述,属于生物进化观点的是 ( )

A.科学家在我国发现孔子鸟化石

B.科学家在陨石中发现有机小分子

C.米勒在模拟实验中得到氨基酸

D.自然选择是通过生存斗争实现的

16.某一鸟类种群中具有嘴型细长、厚短等不同类型的个体,皆以树洞里的昆虫为食。数百年后,生活在这一地区的该鸟类种群中嘴型细长的个体比例明显增加。根据自然选择理论解释此种现象,下列最合理的一项是 ( )

A.嘴型细长的鸟是为了适应特定环境而定向变异产生的

B.昆虫栖息场所对鸟类的嘴型起到了不定向的选择作用

C.嘴型细长的鸟在种群中所占比例增加受昆虫栖息场所的影响

D.嘴型厚短的鸟为了吃到树洞里的昆虫而努力使嘴型变得细长

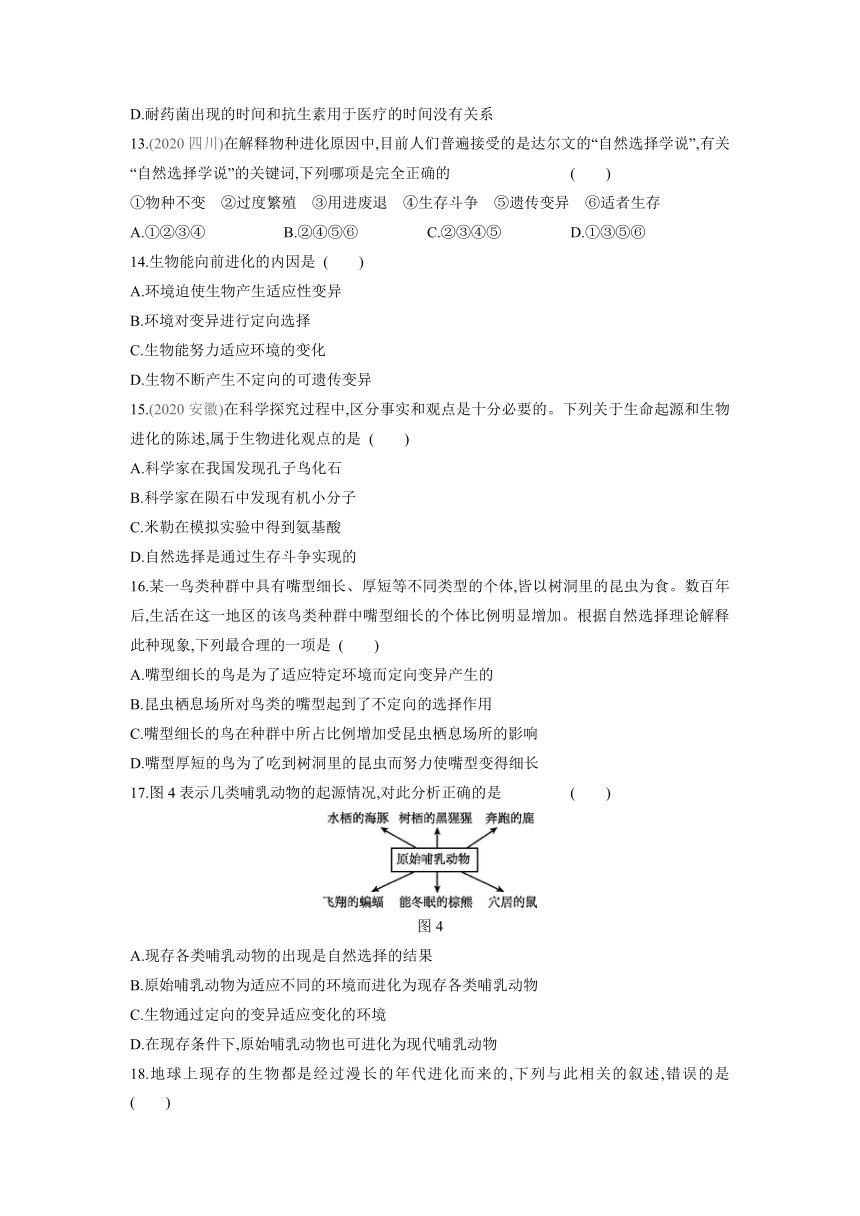

17.图4表示几类哺乳动物的起源情况,对此分析正确的是 ( )

图4

A.现存各类哺乳动物的出现是自然选择的结果

B.原始哺乳动物为适应不同的环境而进化为现存各类哺乳动物

C.生物通过定向的变异适应变化的环境

D.在现存条件下,原始哺乳动物也可进化为现代哺乳动物

18.地球上现存的生物都是经过漫长的年代进化而来的,下列与此相关的叙述,错误的是 ( )

A.现存的生物都属于高等生物 B.现存的生物都与其生活环境相适应

C.现存的生物还将继续进化 D.不能适应环境的生物都被淘汰了

19.养鸡场饲养员用杀虫剂杀苍蝇,第一次使用效果显著,随着使用次数的增加,药效逐渐下降。下列对此现象的解释,符合达尔文进化观点的是 ( )

A.药效下降是因为苍蝇体表产生了保护膜

B.苍蝇为了适应环境,产生了抗药性变异

C.这是自然选择的结果

D.苍蝇对杀虫剂有应激性,趋利避害

20.习近平总书记提出了构建“人类命运共同体”的理论,从生物学的角度理解“人类命运共同体”,下列说法错误的是 ( )

A.地球上现存的人种都起源于古猿

B.人类和其他各种生物都是由原始生命逐渐演化而来的

C.现存的每种生物都是亿万年自然选择的结果,都有其独特的价值

D.为了让人类健康发展,可以从自然界掠夺一切有利资源为人类所用

21.(2021包头)澳洲为控制野兔数量,引入一种由蚊子传播的兔病毒,引入初期野兔死亡率很高,随着时间推移,野兔死亡率逐年降低,下列说法错误的是 ( )

A.野兔对该病毒的抗性是不可遗传的

B.病毒和野兔是寄生关系

C.病毒对野兔的抗性具有选择作用

D.引入病毒前野兔群体中就存在能抵抗该病毒的个体

22.思想家老子说:“天下万物生于有,有生于无。”这句话最切合 ( )

A.营养类型与生活习性 B.生存环境和运动方式

C.形态结构与生理功能 D.生命起源和生物进化

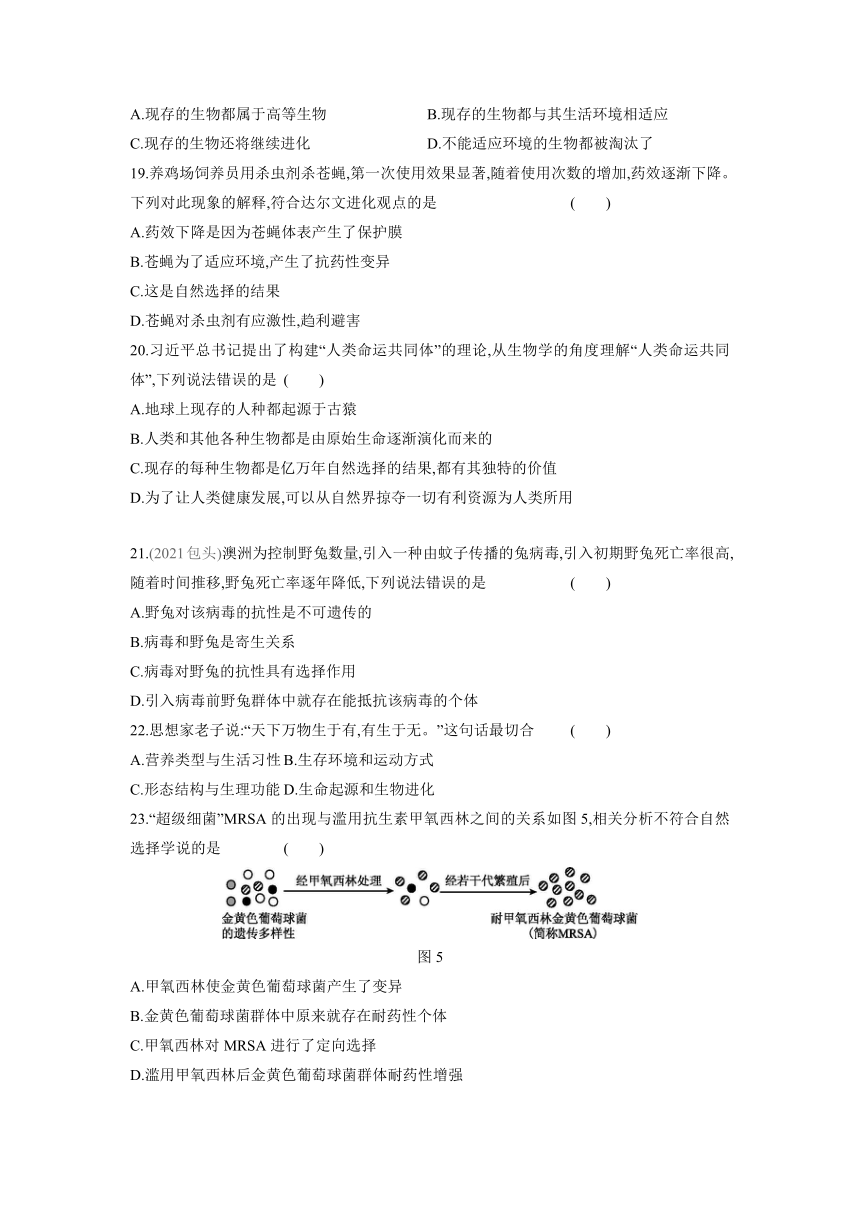

23.“超级细菌”MRSA的出现与滥用抗生素甲氧西林之间的关系如图5,相关分析不符合自然选择学说的是 ( )

图5

A.甲氧西林使金黄色葡萄球菌产生了变异

B.金黄色葡萄球菌群体中原来就存在耐药性个体

C.甲氧西林对MRSA进行了定向选择

D.滥用甲氧西林后金黄色葡萄球菌群体耐药性增强

24.用达尔文进化论观点分析,下列叙述不正确的是 ( )

A.抗生素的使用导致细菌基因突变,从而产生抗药性

B.雷鸟在不同季节出现不同体色,这对它躲避敌害十分有利

C.猛禽具有锐利的喙和尖锐的爪,这是长期自然选择的结果

D.猎豹和羚羊的奔跑速度都越来越快,这是相互选择的结果

25.(2020菏泽改编)下列有关生命的起源和进化的说法,错误的是( )

A.米勒实验说明,在原始地球条件下可以由无机物合成有机小分子物质

B.利用分子生物学技术可断定生物之间的亲缘关系和生物进化的顺序

C.野兔能迅速奔跑是长期自然选择的结果

D.地球上现存的生物都是经过自然选择形成的

二、非选择题(共50分)

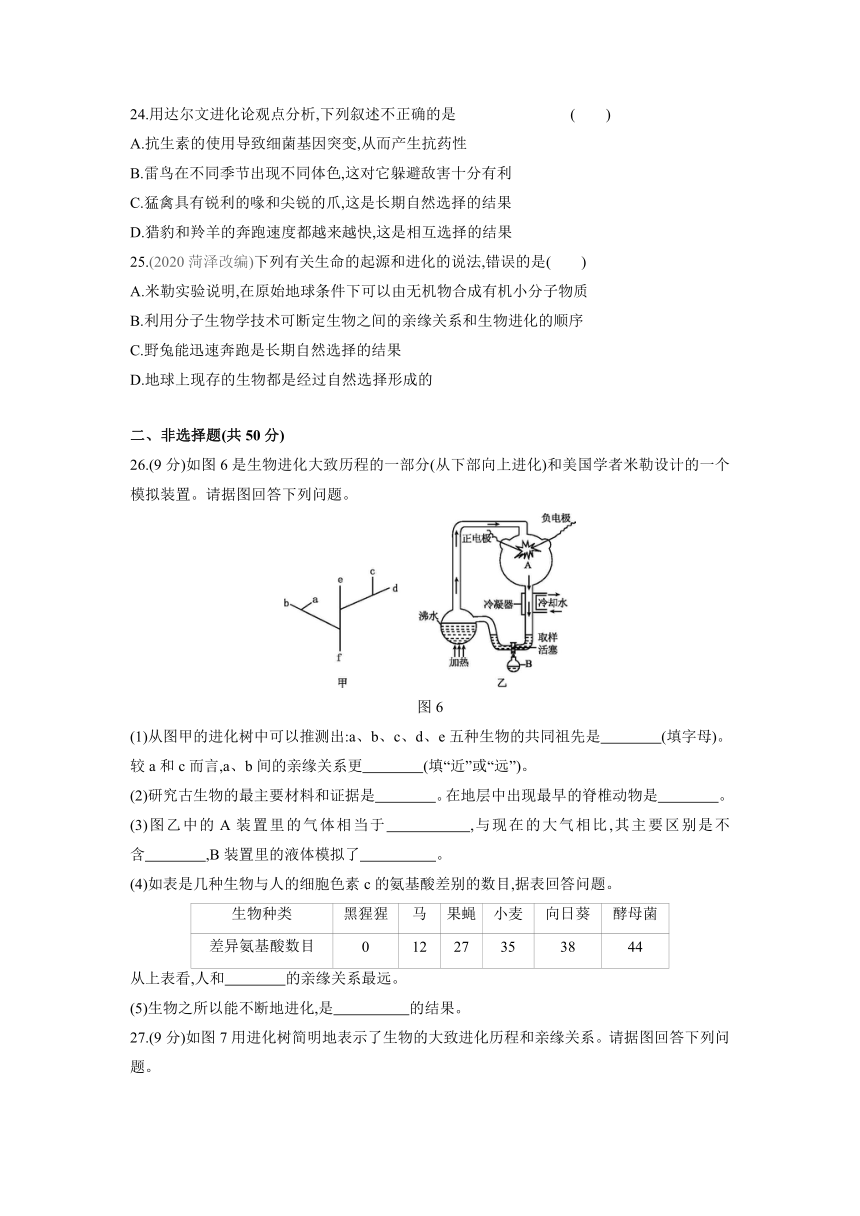

26.(9分)如图6是生物进化大致历程的一部分(从下部向上进化)和美国学者米勒设计的一个模拟装置。请据图回答下列问题。

图6

(1)从图甲的进化树中可以推测出:a、b、c、d、e五种生物的共同祖先是 (填字母)。较a和c而言,a、b间的亲缘关系更 (填“近”或“远”)。

(2)研究古生物的最主要材料和证据是 。在地层中出现最早的脊椎动物是 。

(3)图乙中的A装置里的气体相当于 ,与现在的大气相比,其主要区别是不含 ,B装置里的液体模拟了 。

(4)如表是几种生物与人的细胞色素c的氨基酸差别的数目,据表回答问题。

生物种类 黑猩猩 马 果蝇 小麦 向日葵 酵母菌

差异氨基酸数目 0 12 27 35 38 44

从上表看,人和 的亲缘关系最远。

(5)生物之所以能不断地进化,是 的结果。

27.(9分)如图7用进化树简明地表示了生物的大致进化历程和亲缘关系。请据图回答下列问题。

图7

(1)甲由于营养方式的不同,进化成代表不同生物类群的两大主干,各种生物在进化过程中形成了各自适应环境的 和生活习性。

(2) 的定向选择作用决定着生物进化的方向。

(3)较早出现的单细胞动物和腔肠动物大多生活在 中,而较晚出现的爬行类、鸟类和哺乳类大多生活在 上。从生物生活环境的变化可以看出,生物进化的趋势是 。

(4)较早出现的藻类植物没有 分化。而较晚出现的绿色开花植物有根、茎、叶、花、果实和种子六大器官的分化。从生物体的结构组成可以看出,生物进化的趋势是 。

(5)在地层中出现最早的脊椎动物化石是 (填标号)化石。研究发现,在古老的地层中只有低等生物出现,而高等生物则出现在较晚近的地层中。从这一研究结果可以看出,生物进化的趋势是 。

28.(10分)(2020巴中)观察图8,用达尔文的自然选择学说分析并解释长颈鹿的进化过程。

图8

(1)古代鹿群中存在不同种类的个体,有的脖子比较长,有的脖子比较短,这说明生物具有 的特性,且一般是可遗传的,为生物的进化提供了原始的选择材料。

(2)在长颈鹿的进化过程中,颈和前肢长的个体被保留下来,颈和前肢短的个体被淘汰,原因是 。

(3)食物在决定长颈鹿变异个体的生存或淘汰的过程中,起到了 作用。

(4)现在的长颈鹿的形态是通过长期的 和 不断积累形成的。

29.(12分)稻飞虱是水稻生产上的重要害虫。某地自1991年开始,使用杀虫剂吡虫啉防治稻飞虱,效果非常好。随着吡虫啉的大量使用,2002年监测到该地区稻飞虱对吡虫啉具有低水平抗性,2005年达到极高水平抗性。如图9中的①~④表示在一段时间内抗药性不同的稻飞虱的数量变化。

图9

(注:表示抗药性强的个体,表示抗药性弱的个体)

(1)随着吡虫啉的使用,对稻飞虱群体中抗药性个体数量变化的排序最合理的是 。

A.③①②④

B.②④③①

C.③④②①

D.②①③④

(2)短短十多年的时间,稻飞虱群体的抗药性水平从低向高进化,主要原因是:

①稻飞虱具有很强的 能力,能产生大量后代。

②未使用吡虫啉之前,这些后代中就既有抗药性强的个体,也有抗药性弱的个体,这种现象在遗传学上被称为 。

③当喷洒吡虫啉时,抗药性弱的稻飞虱逐渐被淘汰,抗药性强的个体就容易生存下来,并且繁殖后代,抗药性强的个体将基因传递给了后代,这种现象称为 。经过许多代后,群体的抗药性水平越来越高。

(3)由此可见,吡虫啉在稻飞虱的进化中起了 作用,最终使稻飞虱表现出对该环境具有一定的 。

30.(10分)如图10所示,在A、B、C三个不同的岩层中发现了鱼类、恐龙、老虎化石。请分析回答下列问题。

图10

(1)在 岩层中形成化石的生物比较简单、低等;在 岩层中形成化石的生物比较复杂、高等。

(2)按照上述思路分析,在B岩层中出现 化石;在A岩层中出现 化石。

(3)化石之所以能证明生物之间的进化关系,是因为生物化石在地层中的出现是有一定顺序的。如果A、B、C三个岩层中分别出现了①②③三种存在进化关系的化石,那么①②③的进化关系可表示为 (用箭头和数字表示)。

答案

1.B

2.C [解析] 美国青年学者米勒首先模拟原始地球闪电和大气成分,在密闭的装置里,泵入甲烷、氨和氢气等混合气体(模拟原始大气),连续进行火花放电一周,最后生成的有机物,经过冷却后,积聚在仪器底部的溶液中,此实验结果共生成了11种氨基酸,其中有4种是生物的蛋白质所含有的。

3.D

4.D [解析] 结晶牛胰岛素是一种活性蛋白质,蛋白质是有机大分子物质,人工合成蛋白质的成功证明了在生物体外可以将有机小分子物质合成为有机大分子物质。

5.B [解析] 化石是研究生物进化的非常重要的证据,但不是唯一证据。发掘出的恐龙骨骼、恐龙蛋及足印都是化石。和两栖类相比,恐龙的化石出现在比较晚近的地层里。通过对不同地质年代化石的纵向比较,以及对现存生物种类的横向比较等方法,能推断出生物进化的历程,但不一定准确。

6.B [解析] 在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多。在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多。已知物种A的化石比物种B的化石在地层中出现的年代早得多,由此可知物种B比物种A结构复杂。

7.D

8.D [解析] 当环境颜色为灰白色时,体色为灰、白两色的蛾类因体色与环境的颜色相近,不易被敌害发现而容易生存下去,这是适者生存;体色为棕色的蛾类因体色与环境颜色存在巨大反差,则容易被敌害发现而被淘汰,这是不适者被淘汰;因此多年以后,该森林中不同体色的蛾类的数量发生了变化,棕色蛾类的数量相对少,灰色和白色的蛾类数量相对较多。

9.D [解析] 由达尔文的自然选择学说可知,适者生存,不适者被淘汰。简单、低等的生物因为适应环境才没有在进化过程中灭绝。

10.C

11.B [解析] 由题可知,雪兔生活在高纬度地区,随季节更替有“换装”行为,不容易被敌害发现,有利于捕食和防御敌害,保护自己,是生物对环境的适应。这是长期自然选择的结果,有利于物种的繁衍。

12.C [解析] 细菌没有成形的细胞核。抗生素只针对细菌引起的疾病起作用。达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫作自然选择。遗传变异是生物进化的基础,首先细菌的抗药性存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱。使用抗生素时,把抗药性弱的细菌杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的细菌活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的细菌,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,再使用抗生素时,又把抗药性弱的细菌杀死,抗药性强的细菌活下来。这样经过抗生素的长期选择,使得细菌的抗药性增强,有的细菌已不再受抗生素的影响了,就出现了现在所谓的“超级细菌”。因此耐药菌的形成是自然选择的结果。耐药菌出现的时间和抗生素用于医疗的时间是有关系的,一般出现在抗生素用于医疗之后。

13.B 14.D 15.D 16.C

17.A [解析] 由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式也是多种多样的,所以,现存各类哺乳动物的出现是自然选择的结果。原始哺乳动物的生活环境不同,经过长期的自然选择形成了适应各自环境的不同特点,进化为现存各类哺乳动物,这是自然选择的结果,而不是原始哺乳动物为适应不同的环境而主动进化。生物进化的方向是由自然选择决定的,所以生物进化是定向的,而生物变异不定向,生物通过不定向的变异适应变化的环境。在现存条件下,原始哺乳动物不可以进化为现代哺乳动物。

18.A [解析] 现存的生物既有高等生物,又有低等生物,适者生存。现在生存的每一种生物,都有与其生活环境相适应的形态结构和生活方式。生物生存的环境不断变化,将促使生物继续进化。生物进化的原因是自然选择,即在生存斗争中,适者生存,不适者被淘汰。

19.C [解析] 苍蝇本身就存在着抗药性的变异,杀虫剂杀死了抗药性弱的,抗药性强的不被杀死并繁殖后代,随着杀虫剂的使用,苍蝇群体的抗药性逐渐积累;因此苍蝇抗药性的形成是杀虫剂对苍蝇定向选择的结果。

20.D

21.A [解析] 野兔对该病毒的抗性是由遗传物质决定的,属于可遗传的变异。

22.D

23.A [解析] 甲氧西林对金黄色葡萄球菌的抗药性只有选择作用,不能诱导金黄色葡萄球菌产生变异。

24.A [解析] 由于抗生素的使用,使得细菌中抵抗抗生素强的个体生存下来并一代代将抵抗力强这一性状积累并加强,导致细菌抗药性不断增强,使抗生素杀菌效果下降,细菌的基因突变是由遗传物质改变引起的,不是因为使用抗生素才导致的。

25.D [解析] 地球上现存的生物大多是经过自然选择形成的,有的是经过人工选择形成的。

26.(1)f 近

(2)化石 鱼类

(3)原始大气 氧气 原始海洋

(4)酵母菌

(5)自然选择

27.(1)形态结构

(2)环境

(3)水 陆地 从水生到陆生

(4)根、茎、叶 从简单到复杂

(5)⑧ 从低等到高等

28.(1)变异

(2)适者生存、不适者被淘汰

(3)选择

(4)自然选择 有利变异

29.(1)B

(2)①繁殖 ②变异 ③遗传

(3)选择 适应性

[解析] (1)害虫抗药性形成的过程:使用农药时把一部分抗药性弱的害虫杀死,害虫群体密度减小,一段时间药效过后,害虫大量繁殖,害虫群体密度增加;再使用农药又把一部分抗药性弱的害虫杀死,剩余的大都是抗药性强的害虫。所以排序最合理的是②④③①。(2)①达尔文认为,生物普遍具有很强的繁殖能力,能产生大量后代。②未使用吡虫啉之前,这些后代中就既有抗药性强的个体,也有抗药性弱的个体,这种现象在遗传学上被称为变异。③当喷洒吡虫啉时,抗药性弱的稻飞虱逐渐被淘汰,抗药性强的个体就容易生存下来,并且繁殖后代,抗药性强的个体将基因传递给了后代,这种现象称为遗传。经过许多代后,群体的抗药性水平越来越高。(3)由此可见,吡虫啉在稻飞虱的进化中起了选择作用,最终使稻飞虱表现出对该环境具有一定的适应性。

30.(1)C A

(2)恐龙 老虎

(3)③→②→①

一、选择题(每小题2分,共50分)

1.科学家推测生命起源经历了四个化学进化过程,其中小分子有机物(如氨基酸)的形成和原始生命诞生的场所分别是 ( )

A.原始海洋和原始大气 B.原始大气和原始海洋

C.都在原始海洋中 D.都在原始大气中

2.1953年,美国青年学者米勒模拟原始地球闪电和大气成分,在密闭的装置里,连续进行火花放电,合成了 ( )

A.核酸 B.蛋白质

C.氨基酸 D.葡萄糖

3.地球上生命起源最关键的一个阶段是 ( )

A.氨基酸、核苷酸等有机小分子物质的形成

B.原始的蛋白质、核酸等有机大分子物质的形成

C.具有原始界膜的多分子体系的形成

D.由多分子体系进化为原始生命

4.下面是小勇同学学习了《生命起源和生物进化》以后总结的观点,小旭同学说其中有一项是错误的,你认为错误的一项是 ( )

A.米勒的实验说明原始地球条件下,无机物合成有机小分子物质是完全有可能的

B.原始生命诞生的标志是能生长、生殖、遗传

C.地层中不同地质年代的化石揭示了生物进化的顺序

D.结晶牛胰岛素的合成,证明了生命起源过程中无机物可以形成有机小分子物质

5.莱阳被誉为“中国恐龙之乡”。2017年,考古学家在莱阳白垩纪国家地质公园发掘出了“杨氏莱阳龙”化石。下列关于化石的叙述,正确的是( )

A.化石是研究生物进化的唯一证据

B.发掘出的恐龙骨骼、恐龙蛋及足印都是化石

C.和两栖类相比,恐龙的化石出现在比较古老的地层

D.对不同地质年代化石的纵向比较,就能准确推断出生物进化的历程

6.经过测定得知,物种A的化石比物种B的化石在地层中出现的年代早得多,由此可推断 ( )

A.物种A比物种B高等 B.物种B比物种A结构复杂

C.一定是物种A进化成了物种B D.物种A一定比物种B的数量多

7.对于生命起源的历程,科学家推测最初出现的原始生物最可能是 ( )

A.小型多细胞动物 B.小型多细胞植物

C.生活在陆地上的植物 D.最简单的单细胞生物

8.某森林中生存着一群不同体色的蛾类,由于某种原因,森林中几乎所有树木的颜色都变成了灰白色。请你推测多年以后,图1中最能体现这群蛾类体色变化趋势的是 ( )

图1

9.现存生物中,许多简单、低等的生物并没有在进化过程中灭绝,是因为这些生物能 ( )

A.制约环境 B.影响环境 C.改变环境 D.适应环境

10.以下有关达尔文自然选择学说的选项,错误的是 ( )

A.各种生物普遍都具有很强的繁殖能力

B.生物要生存下来,就得为了获得食物和空间而进行生存斗争

C.生物产生的变异一定都有利于其适应环境

D.不适应环境的生物将被淘汰

11.(2021河南)雪兔生活在高纬度地区,随季节更替有“换装”行为。图2示意了雪兔的毛色由深到浅的“换装”过程。关于此行为的说法不正确的是 ( )

图2

A.体现了生物对环境的适应 B.不利于物种的繁衍

C.是长期自然选择的结果 D.利于雪兔防御敌害

12.抗生素作为治疗细菌感染的特效药被广泛使用,但现在对抗生素敏感性下降的“耐药菌”越来越多,这已经成为世界性难题。如图3,上方箭头表示抗生素开始用于医疗的时间,下方相应箭头表示该抗生素的耐药菌出现的时间。下列说法正确的是 ( )

图3

A.细菌具有成形的细胞核

B.可用抗生素治疗所有微生物引起的疾病

C.耐药菌的形成是自然选择的结果

D.耐药菌出现的时间和抗生素用于医疗的时间没有关系

13.(2020四川)在解释物种进化原因中,目前人们普遍接受的是达尔文的“自然选择学说”,有关“自然选择学说”的关键词,下列哪项是完全正确的 ( )

①物种不变 ②过度繁殖 ③用进废退 ④生存斗争 ⑤遗传变异 ⑥适者生存

A.①②③④ B.②④⑤⑥ C.②③④⑤ D.①③⑤⑥

14.生物能向前进化的内因是 ( )

A.环境迫使生物产生适应性变异

B.环境对变异进行定向选择

C.生物能努力适应环境的变化

D.生物不断产生不定向的可遗传变异

15.(2020安徽)在科学探究过程中,区分事实和观点是十分必要的。下列关于生命起源和生物进化的陈述,属于生物进化观点的是 ( )

A.科学家在我国发现孔子鸟化石

B.科学家在陨石中发现有机小分子

C.米勒在模拟实验中得到氨基酸

D.自然选择是通过生存斗争实现的

16.某一鸟类种群中具有嘴型细长、厚短等不同类型的个体,皆以树洞里的昆虫为食。数百年后,生活在这一地区的该鸟类种群中嘴型细长的个体比例明显增加。根据自然选择理论解释此种现象,下列最合理的一项是 ( )

A.嘴型细长的鸟是为了适应特定环境而定向变异产生的

B.昆虫栖息场所对鸟类的嘴型起到了不定向的选择作用

C.嘴型细长的鸟在种群中所占比例增加受昆虫栖息场所的影响

D.嘴型厚短的鸟为了吃到树洞里的昆虫而努力使嘴型变得细长

17.图4表示几类哺乳动物的起源情况,对此分析正确的是 ( )

图4

A.现存各类哺乳动物的出现是自然选择的结果

B.原始哺乳动物为适应不同的环境而进化为现存各类哺乳动物

C.生物通过定向的变异适应变化的环境

D.在现存条件下,原始哺乳动物也可进化为现代哺乳动物

18.地球上现存的生物都是经过漫长的年代进化而来的,下列与此相关的叙述,错误的是 ( )

A.现存的生物都属于高等生物 B.现存的生物都与其生活环境相适应

C.现存的生物还将继续进化 D.不能适应环境的生物都被淘汰了

19.养鸡场饲养员用杀虫剂杀苍蝇,第一次使用效果显著,随着使用次数的增加,药效逐渐下降。下列对此现象的解释,符合达尔文进化观点的是 ( )

A.药效下降是因为苍蝇体表产生了保护膜

B.苍蝇为了适应环境,产生了抗药性变异

C.这是自然选择的结果

D.苍蝇对杀虫剂有应激性,趋利避害

20.习近平总书记提出了构建“人类命运共同体”的理论,从生物学的角度理解“人类命运共同体”,下列说法错误的是 ( )

A.地球上现存的人种都起源于古猿

B.人类和其他各种生物都是由原始生命逐渐演化而来的

C.现存的每种生物都是亿万年自然选择的结果,都有其独特的价值

D.为了让人类健康发展,可以从自然界掠夺一切有利资源为人类所用

21.(2021包头)澳洲为控制野兔数量,引入一种由蚊子传播的兔病毒,引入初期野兔死亡率很高,随着时间推移,野兔死亡率逐年降低,下列说法错误的是 ( )

A.野兔对该病毒的抗性是不可遗传的

B.病毒和野兔是寄生关系

C.病毒对野兔的抗性具有选择作用

D.引入病毒前野兔群体中就存在能抵抗该病毒的个体

22.思想家老子说:“天下万物生于有,有生于无。”这句话最切合 ( )

A.营养类型与生活习性 B.生存环境和运动方式

C.形态结构与生理功能 D.生命起源和生物进化

23.“超级细菌”MRSA的出现与滥用抗生素甲氧西林之间的关系如图5,相关分析不符合自然选择学说的是 ( )

图5

A.甲氧西林使金黄色葡萄球菌产生了变异

B.金黄色葡萄球菌群体中原来就存在耐药性个体

C.甲氧西林对MRSA进行了定向选择

D.滥用甲氧西林后金黄色葡萄球菌群体耐药性增强

24.用达尔文进化论观点分析,下列叙述不正确的是 ( )

A.抗生素的使用导致细菌基因突变,从而产生抗药性

B.雷鸟在不同季节出现不同体色,这对它躲避敌害十分有利

C.猛禽具有锐利的喙和尖锐的爪,这是长期自然选择的结果

D.猎豹和羚羊的奔跑速度都越来越快,这是相互选择的结果

25.(2020菏泽改编)下列有关生命的起源和进化的说法,错误的是( )

A.米勒实验说明,在原始地球条件下可以由无机物合成有机小分子物质

B.利用分子生物学技术可断定生物之间的亲缘关系和生物进化的顺序

C.野兔能迅速奔跑是长期自然选择的结果

D.地球上现存的生物都是经过自然选择形成的

二、非选择题(共50分)

26.(9分)如图6是生物进化大致历程的一部分(从下部向上进化)和美国学者米勒设计的一个模拟装置。请据图回答下列问题。

图6

(1)从图甲的进化树中可以推测出:a、b、c、d、e五种生物的共同祖先是 (填字母)。较a和c而言,a、b间的亲缘关系更 (填“近”或“远”)。

(2)研究古生物的最主要材料和证据是 。在地层中出现最早的脊椎动物是 。

(3)图乙中的A装置里的气体相当于 ,与现在的大气相比,其主要区别是不含 ,B装置里的液体模拟了 。

(4)如表是几种生物与人的细胞色素c的氨基酸差别的数目,据表回答问题。

生物种类 黑猩猩 马 果蝇 小麦 向日葵 酵母菌

差异氨基酸数目 0 12 27 35 38 44

从上表看,人和 的亲缘关系最远。

(5)生物之所以能不断地进化,是 的结果。

27.(9分)如图7用进化树简明地表示了生物的大致进化历程和亲缘关系。请据图回答下列问题。

图7

(1)甲由于营养方式的不同,进化成代表不同生物类群的两大主干,各种生物在进化过程中形成了各自适应环境的 和生活习性。

(2) 的定向选择作用决定着生物进化的方向。

(3)较早出现的单细胞动物和腔肠动物大多生活在 中,而较晚出现的爬行类、鸟类和哺乳类大多生活在 上。从生物生活环境的变化可以看出,生物进化的趋势是 。

(4)较早出现的藻类植物没有 分化。而较晚出现的绿色开花植物有根、茎、叶、花、果实和种子六大器官的分化。从生物体的结构组成可以看出,生物进化的趋势是 。

(5)在地层中出现最早的脊椎动物化石是 (填标号)化石。研究发现,在古老的地层中只有低等生物出现,而高等生物则出现在较晚近的地层中。从这一研究结果可以看出,生物进化的趋势是 。

28.(10分)(2020巴中)观察图8,用达尔文的自然选择学说分析并解释长颈鹿的进化过程。

图8

(1)古代鹿群中存在不同种类的个体,有的脖子比较长,有的脖子比较短,这说明生物具有 的特性,且一般是可遗传的,为生物的进化提供了原始的选择材料。

(2)在长颈鹿的进化过程中,颈和前肢长的个体被保留下来,颈和前肢短的个体被淘汰,原因是 。

(3)食物在决定长颈鹿变异个体的生存或淘汰的过程中,起到了 作用。

(4)现在的长颈鹿的形态是通过长期的 和 不断积累形成的。

29.(12分)稻飞虱是水稻生产上的重要害虫。某地自1991年开始,使用杀虫剂吡虫啉防治稻飞虱,效果非常好。随着吡虫啉的大量使用,2002年监测到该地区稻飞虱对吡虫啉具有低水平抗性,2005年达到极高水平抗性。如图9中的①~④表示在一段时间内抗药性不同的稻飞虱的数量变化。

图9

(注:表示抗药性强的个体,表示抗药性弱的个体)

(1)随着吡虫啉的使用,对稻飞虱群体中抗药性个体数量变化的排序最合理的是 。

A.③①②④

B.②④③①

C.③④②①

D.②①③④

(2)短短十多年的时间,稻飞虱群体的抗药性水平从低向高进化,主要原因是:

①稻飞虱具有很强的 能力,能产生大量后代。

②未使用吡虫啉之前,这些后代中就既有抗药性强的个体,也有抗药性弱的个体,这种现象在遗传学上被称为 。

③当喷洒吡虫啉时,抗药性弱的稻飞虱逐渐被淘汰,抗药性强的个体就容易生存下来,并且繁殖后代,抗药性强的个体将基因传递给了后代,这种现象称为 。经过许多代后,群体的抗药性水平越来越高。

(3)由此可见,吡虫啉在稻飞虱的进化中起了 作用,最终使稻飞虱表现出对该环境具有一定的 。

30.(10分)如图10所示,在A、B、C三个不同的岩层中发现了鱼类、恐龙、老虎化石。请分析回答下列问题。

图10

(1)在 岩层中形成化石的生物比较简单、低等;在 岩层中形成化石的生物比较复杂、高等。

(2)按照上述思路分析,在B岩层中出现 化石;在A岩层中出现 化石。

(3)化石之所以能证明生物之间的进化关系,是因为生物化石在地层中的出现是有一定顺序的。如果A、B、C三个岩层中分别出现了①②③三种存在进化关系的化石,那么①②③的进化关系可表示为 (用箭头和数字表示)。

答案

1.B

2.C [解析] 美国青年学者米勒首先模拟原始地球闪电和大气成分,在密闭的装置里,泵入甲烷、氨和氢气等混合气体(模拟原始大气),连续进行火花放电一周,最后生成的有机物,经过冷却后,积聚在仪器底部的溶液中,此实验结果共生成了11种氨基酸,其中有4种是生物的蛋白质所含有的。

3.D

4.D [解析] 结晶牛胰岛素是一种活性蛋白质,蛋白质是有机大分子物质,人工合成蛋白质的成功证明了在生物体外可以将有机小分子物质合成为有机大分子物质。

5.B [解析] 化石是研究生物进化的非常重要的证据,但不是唯一证据。发掘出的恐龙骨骼、恐龙蛋及足印都是化石。和两栖类相比,恐龙的化石出现在比较晚近的地层里。通过对不同地质年代化石的纵向比较,以及对现存生物种类的横向比较等方法,能推断出生物进化的历程,但不一定准确。

6.B [解析] 在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多。在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多。已知物种A的化石比物种B的化石在地层中出现的年代早得多,由此可知物种B比物种A结构复杂。

7.D

8.D [解析] 当环境颜色为灰白色时,体色为灰、白两色的蛾类因体色与环境的颜色相近,不易被敌害发现而容易生存下去,这是适者生存;体色为棕色的蛾类因体色与环境颜色存在巨大反差,则容易被敌害发现而被淘汰,这是不适者被淘汰;因此多年以后,该森林中不同体色的蛾类的数量发生了变化,棕色蛾类的数量相对少,灰色和白色的蛾类数量相对较多。

9.D [解析] 由达尔文的自然选择学说可知,适者生存,不适者被淘汰。简单、低等的生物因为适应环境才没有在进化过程中灭绝。

10.C

11.B [解析] 由题可知,雪兔生活在高纬度地区,随季节更替有“换装”行为,不容易被敌害发现,有利于捕食和防御敌害,保护自己,是生物对环境的适应。这是长期自然选择的结果,有利于物种的繁衍。

12.C [解析] 细菌没有成形的细胞核。抗生素只针对细菌引起的疾病起作用。达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫作自然选择。遗传变异是生物进化的基础,首先细菌的抗药性存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱。使用抗生素时,把抗药性弱的细菌杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的细菌活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的细菌,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,再使用抗生素时,又把抗药性弱的细菌杀死,抗药性强的细菌活下来。这样经过抗生素的长期选择,使得细菌的抗药性增强,有的细菌已不再受抗生素的影响了,就出现了现在所谓的“超级细菌”。因此耐药菌的形成是自然选择的结果。耐药菌出现的时间和抗生素用于医疗的时间是有关系的,一般出现在抗生素用于医疗之后。

13.B 14.D 15.D 16.C

17.A [解析] 由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式也是多种多样的,所以,现存各类哺乳动物的出现是自然选择的结果。原始哺乳动物的生活环境不同,经过长期的自然选择形成了适应各自环境的不同特点,进化为现存各类哺乳动物,这是自然选择的结果,而不是原始哺乳动物为适应不同的环境而主动进化。生物进化的方向是由自然选择决定的,所以生物进化是定向的,而生物变异不定向,生物通过不定向的变异适应变化的环境。在现存条件下,原始哺乳动物不可以进化为现代哺乳动物。

18.A [解析] 现存的生物既有高等生物,又有低等生物,适者生存。现在生存的每一种生物,都有与其生活环境相适应的形态结构和生活方式。生物生存的环境不断变化,将促使生物继续进化。生物进化的原因是自然选择,即在生存斗争中,适者生存,不适者被淘汰。

19.C [解析] 苍蝇本身就存在着抗药性的变异,杀虫剂杀死了抗药性弱的,抗药性强的不被杀死并繁殖后代,随着杀虫剂的使用,苍蝇群体的抗药性逐渐积累;因此苍蝇抗药性的形成是杀虫剂对苍蝇定向选择的结果。

20.D

21.A [解析] 野兔对该病毒的抗性是由遗传物质决定的,属于可遗传的变异。

22.D

23.A [解析] 甲氧西林对金黄色葡萄球菌的抗药性只有选择作用,不能诱导金黄色葡萄球菌产生变异。

24.A [解析] 由于抗生素的使用,使得细菌中抵抗抗生素强的个体生存下来并一代代将抵抗力强这一性状积累并加强,导致细菌抗药性不断增强,使抗生素杀菌效果下降,细菌的基因突变是由遗传物质改变引起的,不是因为使用抗生素才导致的。

25.D [解析] 地球上现存的生物大多是经过自然选择形成的,有的是经过人工选择形成的。

26.(1)f 近

(2)化石 鱼类

(3)原始大气 氧气 原始海洋

(4)酵母菌

(5)自然选择

27.(1)形态结构

(2)环境

(3)水 陆地 从水生到陆生

(4)根、茎、叶 从简单到复杂

(5)⑧ 从低等到高等

28.(1)变异

(2)适者生存、不适者被淘汰

(3)选择

(4)自然选择 有利变异

29.(1)B

(2)①繁殖 ②变异 ③遗传

(3)选择 适应性

[解析] (1)害虫抗药性形成的过程:使用农药时把一部分抗药性弱的害虫杀死,害虫群体密度减小,一段时间药效过后,害虫大量繁殖,害虫群体密度增加;再使用农药又把一部分抗药性弱的害虫杀死,剩余的大都是抗药性强的害虫。所以排序最合理的是②④③①。(2)①达尔文认为,生物普遍具有很强的繁殖能力,能产生大量后代。②未使用吡虫啉之前,这些后代中就既有抗药性强的个体,也有抗药性弱的个体,这种现象在遗传学上被称为变异。③当喷洒吡虫啉时,抗药性弱的稻飞虱逐渐被淘汰,抗药性强的个体就容易生存下来,并且繁殖后代,抗药性强的个体将基因传递给了后代,这种现象称为遗传。经过许多代后,群体的抗药性水平越来越高。(3)由此可见,吡虫啉在稻飞虱的进化中起了选择作用,最终使稻飞虱表现出对该环境具有一定的适应性。

30.(1)C A

(2)恐龙 老虎

(3)③→②→①