09 鱼我所欲也 课件(共57张PPT)

文档属性

| 名称 | 09 鱼我所欲也 课件(共57张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-03 18:47:44 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

文天祥:南宋末年的抗元名臣和爱国诗人。遭元军袭击,兵败被俘。文天祥面对元统治者的软硬兼施、恩威并用,毫不动摇,誓死不降。文天祥曾写《过零丁洋》以明志:“辛苦遭逢起一经,干戈廖落四周星。山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

1928年 ,夏明翰由于叛徒的出卖 ,不幸在武汉被敌人逮捕。押送到刑场时,当敌执行官问夏明翰还有什么话要说时,他大声说:“有,给我拿纸笔来!”写的一首气壮山河的就义诗。 “砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人!”为了中国人民的革命事业,夏明翰悲壮地牺牲了,时年仅28岁。

[匈牙利]裴多菲

生命诚可贵,

爱情价更高。

若为自由故,

二者皆可抛。

自由颂

生为尊严,生为自由

生为名声,生为正义

大爱至善唐山13位农民

宋志永、杨国明、杨东、王加祥、王得良、宋志先、王宝国、王宝中、曹秀军、尹福、宋久富、杨国平、王金龙,最大的62岁,最小的19岁,唐山市玉田县东八里铺村二组农民。

2008年初,特大雪灾袭击了华南地区,湖南郴州成了一座冰雪中的孤城。13位农民除夕租了辆中巴车,顶风冒雪到郴州救灾。汶川发生特大地震后,他们辗转来到灾情最重的北川县城,成为最早进入北川的志愿者之一。他们与解放军、武警战士一起,抢救出25名幸存者,刨出近60名遇难者遗体。他们的义举充分诠释了什么叫“勇为”。

颁奖词 不是归途,是千里奔波,雪中送炭;不是邻里,是素不相识,出手相援。他们用纯朴、善良和倔强的行动,告诉了我们“兄弟”的含义。

普通人的大爱 这就是爱 韩惠民

34年前,一场飞来横祸,把韩惠民和初恋情人吴月瑛分开,吴月瑛瘫痪了。

照顾吴月瑛3年多后,韩惠民认识了徐敏芳,而他答应交友的前提是,对方必须同意与他一起照顾吴月瑛。当徐敏芳了解到韩惠民坚持多年不谈恋爱只是为了照顾过去的情人,她被韩惠民的一片痴情所打动。1980年,韩惠民与徐敏芳结为伉俪,从此,守护在吴月瑛身边的又多了一个人。

韩惠民和徐敏芳告诉吴月瑛:“我们一定会守护你,照顾你到老!”吴月瑛被深深地感动了,她流下的不再是悲伤的泪水,而是幸福的泪水,更坚定地活下去的泪水……

一段相知带来一个汉子34年的照顾,一声承诺变成一对夫妇共同的看护,一个特殊的传奇连起两个普通的家庭。

颁奖词 他用百姓最朴素的方式,回答了生活中最为深奥的问题:有比爱情更坚固的情感,有比婚姻更宏伟的殿堂,34年的光阴,青丝转成白发,不变的是真情。

在人的一生中,要作出许多各种各样的选择,尤其是在对待象生和死这样重大的问题上,当我们必须作出非此即彼的选择的时候,这对任何人都是一个严肃的人生课题。

我们今天学习的《鱼我所欲也》这篇课文告诉了我们应怎样作出选择。

鱼我所欲也鱼我所欲也

《孟子》

孟子,名轲,字子舆,战国时邹人。是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,后称为“亚圣”。

孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他继承和发扬了孔子的思想,他提出“民贵君轻”、反对掠夺性战争等主张。

为此,他到各国去游说诸侯,反对“霸道”,提倡以“仁”“义”为中心的“仁政”、“王道”。

作者简介

主要思想

施仁政

民贵君轻

人性本善

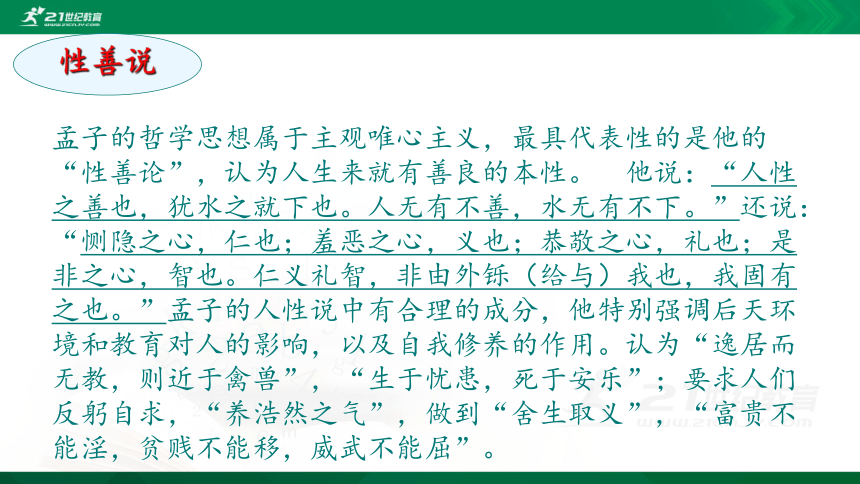

孟子的哲学思想属于主观唯心主义,最具代表性的是他的“性善论”,认为人生来就有善良的本性。他说:“人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。”还说:“恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄(给与)我也,我固有之也。”孟子的人性说中有合理的成分,他特别强调后天环境和教育对人的影响,以及自我修养的作用。认为“逸居而无教,则近于禽兽”,“生于忧患,死于安乐”;要求人们反躬自求,“养浩然之气”,做到“舍生取义”,“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。

性善说

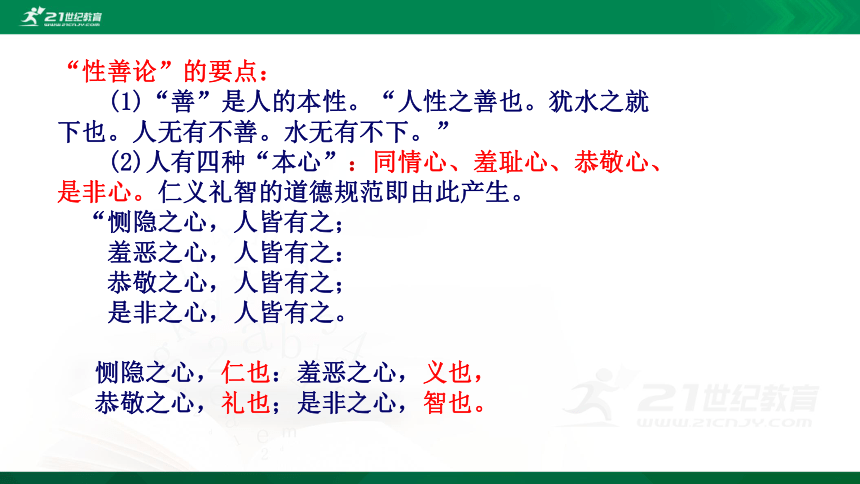

“性善论”的要点:

(1)“善”是人的本性。“人性之善也。犹水之就

下也。人无有不善。水无有不下。”

(2)人有四种“本心”:同情心、羞耻心、恭敬心、

是非心。仁义礼智的道德规范即由此产生。

“恻隐之心,人皆有之;

羞恶之心,人皆有之:

恭敬之心,人皆有之;

是非之心,人皆有之。

恻隐之心,仁也:羞恶之心,义也,

恭敬之心,礼也;是非之心,智也。

本文选自《孟子·告子上》。

《告子上》的主要内容是阐明“性善说”,即人性里天生就有向善的种子,这种善的天性,就是人的“本心”。

本文讲的是每个人都有“本心”,无论在什么情况下,人都应该保有自己的“本心”。

正音

①不为苟得也(wéi,动词,做,干)

②所恶(Wù,动词,厌恶)

③箪(dān 古代盛饭用的圆竹器)

④羹(gēng 汤)

⑤蹴(cù 践踏食物的样子)

⑥为宫室之美(wèi,介词,为了)

正句

①所欲/有甚于生者

②如使/人之所欲/莫甚于生

③呼尔/而与之,行道之人/弗受

④向/为身死/而不受,今/为宫室之美/为之

⑤今/为所识穷乏者得我/而为之

⑥万钟/则不辩礼义/而受之

⑦是 / 亦不可以已乎

结合注释

翻译课文

鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也。使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也!由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

分层

鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也。使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也!由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

提出论点

对论点进行具体的分析与阐释

人皆有是“心”,贤者能勿丧

鱼,我所欲①也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼② ,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

①欲——想要得到的。

② 得兼——动词,同时得到 ,“兼”是副词状语置后.

译文: 鱼,是我想要得到的,熊掌,也是我想要得到的,(如果)两种东西不能同时得到,(那么),(我要)舍弃鱼而选取熊掌.生命是我所想要的东西,大义也是我所想要的东西,如果这两者不能同时都得到,那么我就只好牺牲生命而选取大义了。

文章开头写“鱼”和“熊掌”有什么作用?

鱼和熊掌两样东西的价值不同,鱼低贱而熊掌珍贵。二者不能同时得到,必然舍弃鱼而选取熊掌;同理,生命和正义的价值也不同.正义要比生命重要得多,二者不能同时得到的情况下,必须舍弃生命选取正义。这里运用了比喻论证,提出了“舍生取义”的中心论点。

探究1

文章开篇是怎样提出中心论点的?

所欲

鱼、熊掌

生、义

提出

论点

舍鱼取熊掌

舍生取义

由浅入深,自然明晓

设喻

引出设喻

引出

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不避也。

为-读wéi,动词,做,干。

苟得—苟且。

恶-读Wù,动词,厌恶。与“欲”相反。

患——名词,祸患,灾难 。避——躲避。

译文:生命是我所想要的东西,但我所想要的还有比生命更重要的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有比死亡的更厉害的,所以有祸患我也不躲避。

“所欲有甚于生者”“所欲”可以指哪些事情?

这里的“所欲”应指正义的事业。如为人民大众作有利之事,为国家建设做事,为了别人安危挺身而出等。

“所恶有甚于死者”“所恶”可以指哪些事情?

这里的“所恶”应指不正义的事情。不合法不道德的事情,如叛变国家,贪污受贿,滥用职权,杀人放火等危害国家危害人民的事。

探究

不做“苟且偷生的事情”,意味着怎样的结果?

意味着要牺牲生命。

不躲避灾祸的结果是什么?

结果是牺牲生命。

所欲

甚于生(义)

故不苟得

所恶

甚于死(不义)

故不避患

辨

证

分

析

(正面)

舍生取义舍生取义

如使①人之所欲莫甚于生,则②凡可以得生者,何不用也③ 。使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为④也?

①如使——假如,假使。

②则——那么。

③何不用也——什么手段不可用呢?

④为——动词,做,干。

译文:如果人们所想要的东西没有比生命更重要的,那么凡是能够用来求得生存的手段,(有)什么不可以采用呢?如果人们所厌恶的事情没有比死亡更厉害的,那么凡是能够用来躲避祸患的手段,(有)什么不可以用呢?

假

设

分

析

(反面)

所欲

莫甚于生

(最喜生)

何不用

(不择手段求生)

所恶

莫甚于死

(最恶死)

何不为

(不择手段躲祸)

舍义取生舍义取生

由是则生而有不用也①;由是则可以避患而有不为也②。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者 ③。

译文:按照这种办法,就可以获得生存的手段却有人不用,按照这种办法,就可以躲避祸患的手段却有人不采用,这是因为,他们所喜爱的,有比生命更重要的(那就是“义”);他们所厌恶的,有比死亡更严重的(那就是“不义”)。

由是则生

由是避患

不用

不为

有甚于生者

有甚于死者

因

果

分

析

舍生取义舍生取义

(原因)

(结果)

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

译文:不只是贤德的人有这种思想,人人都有这种思想(孟子认为人生下来本性是善良的),只是贤德的人能不丧失它罢了。

非独贤者有是心也,人皆有之,

贤者能勿丧耳。

引申的结论

升华

主题

递

进

论

说

非独贤者有

人皆有

贤者勿丧

作者进一步指出:

其实人人都有向善之心,

之所以只有“贤者”才能做到“舍生取义”,是因为“贤者”能够保有“本心”。

“非独贤者有是心”中“是心”指什么?

指善心,本性,天性。

为什么说“非独贤者有是心,人皆有之,贤者能勿丧耳”?

孟子主张人性是善的。“人之初,性本善”。但是只有有道德的人才能保持高尚的操守而不丧失善心(天性、天良)。

探究

分析第一部分

舍鱼而取熊掌

比喻论证

舍生而取义

正面论证

反面论证

不为苟得

“甚于生者” “义”;

“甚于死者” “不义”

凡可以得生者何不用也?

凡可以避患者何不为也?

所欲莫甚于生

所恶莫甚于死

论点

患有所不避

论证

非独贤者有是心也,人皆有之.

人人都有向善之心,

(“性善论”)

第一部分(从开头至“贤者能勿丧耳”)

提出 论点,并说明 的美德就是人所固有的。

课文分析

“舍生取义”

“义”

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔①而与②之,行道之人③弗受;蹴尔而与之,乞人不屑④也。

①呼尔——没有礼貌地吆喝。尔,助词。

②与——给。

③行道之人——路上饥饿的人。

④不屑——因轻视而不肯接受。

译文:一篮饭,一碗汤,得到它就能活下去,失去它就会饿死。可是吆喝着给人(吃),过路的饥民也不肯接受;用脚踩踏着给别人吃,乞丐也因轻视而不屑于接受。

一箪食

一豆羹

“呼尔”

“蹴尔”

不屑接受

羞恶

之心

舍生

取义

得——生

舍——死

正面举例正面举例

万钟①则不辨②礼义而受之,万钟于我何加③焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得④我欤⑤ ?

①万钟——高位厚禄。

②辨,辨别。

③何加——有什么好处。

④得——通“德”,感激。

⑤欤,语气助词。

译文:高位厚禄如果不分辨是否符合礼和义就接受了。那么这高位厚禄对我有什么好处呢?是为了住宅的华丽、妻妾的侍奉和所熟识的贫困的人感激我吗?

宫室之美

妻妾之奉

所识穷乏者得我

接受万钟

不辨礼义

见利忘义

反面举例见利忘义

反面举例

向①为身死而不受,今为②宫室之美为③之;向为身死而不受,今为妻妾之奉为之;

向为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已④乎?此之谓失其本心⑤ 。

①向——先前。

②为——为了,介词 wèi

③为——做,动词 wéi

④已——停止,放弃。⑤本心——天性。

先前为了“礼义”宁愿死也不肯接受(施舍),现在却为了宫室的华美而接受了;

先前为了“礼义”宁愿死也不肯接受(施舍),现在为了妻妾的侍奉却接受了;

先前为了“礼义”宁愿死也不肯接受(施舍),现在为了所熟识的贫困的人感激自己却接受了。

这种做法不也是可以让它停止了吗?(如果这样做了)这就叫做丧失了人的本性。

1.文中说得了“万钟”是为了什么?

为了“宫室之美”,为了“妻妾之奉”,为了“所识穷乏者得我”。

2.作者认为这种作法如何?

作者认为“此之谓失其本心”应当“可以止”。

3.作者列举了两种不同的人生观,赞扬了什么样的人,斥责了什么样的人?

赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。

探究

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

举例论证

不食嗟来之食

有人“不辩礼义”地贪求“万钟”

不失本心

失其本心

对比论证

义存于心

举 例 论 证

见利忘义

(正)

(反)

对 比 论 证

嗟来之食

1.行道之人

2.乞人

万钟之禄

1.宫室之美

2.妻妾之奉

3.所识穷乏 者得我

对 比 论 证

分析第二部分:

舍生取义( )

正面

所欲甚于生

所恶甚于死

反面

所欲莫甚于生

所恶莫甚于死

人皆有 贤者能勿丧

正面

嗟来之食

行道之人

乞人

反面

万钟之禄

宫室之美

妻妾之奉

所识穷乏者得我

本 心

对 比

论 证

论 证

对 比

鱼 熊掌

道 理 论 证

举 例 论 证

论点

比喻论证

作者为了阐明自己的观点,用了哪些论证方法?

作者为了阐明自己的观点,用了哪些论证方法?试举例说明。

⑴ 正反对比论证 :说明为什么要“舍生”:因为有的东西比生更可贵,有的东西比死更可恶。

⑵举例论证 :义重于生的观点,“一箪食,一豆羹”虽然关乎生死,但是如果“呼尔而与之”“蹴尔而与之”,“乞人”都会不屑一顾。

对“万钟”的态度又用事实从反面论证了义重于生的观点

⑶对比论证 :用“向”与“今”的不同做法进行对比。

⑷比喻论证 :文章一开始就用鱼和熊掌的比喻论对生与死的选择。

写作特点

1.议论严密,层层深入。

文章围绕“舍生取义”的中心论点立论,从正面论述生死与“义”的关系,指出舍生取义是人的本心;从反面论述见利忘义是丧失人的本心,从而再次重申文章论点。结构严谨,层层深化。

小结:

第一段:为人应舍生取义

第一层: (从开头至“舍生而取义者也”)提出中心论点(喻证)

第二层: (从“生亦我所欲”至“是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”)分析舍生取义的道理

一步:辩证分析(正)

二步:假设分析(反)

三步:因果分析

第三层: (本段最后一句)舍生取义是人的本心,贤者勿丧。(递进式)

第二段:舍义以利就是丧失本心。

第一层:证明“义”之存在。 (正面举例)

第二层:揭示“见利忘义”。 (反面举例)

第三层:揭示见利忘义就是丧失本心,再次证明本文论点:舍生取义。(对比论证)

本文论证结构

首先,以 为喻,引出中心论点 。

其次,通过生与死 论证,得出“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”的结论。

接着,以 为例,从正面论证观点。最后,以 为例,从反面强调了不舍生取义是丧失本心,再一次论证了观点。

本文论证结构

首先,以鱼和熊掌为喻,引出中心论点:生,亦我所欲也;义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

其次,通过生与死 正反对比 论证,得出“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”的结论。

接着,以 乞人不食嗟来之食 为例,从正面论证观点。最后,以 万钟则不辩礼义而受之 为例,从反面强调了不舍生取义就是丧失本心,再一次论证了观点。

2.善用比喻。

开篇以鱼和熊掌设喻,引出中心论点。第二段以“行道之人弗受”,“乞人不屑”比喻守义不辱,形象生动。

3.善用对比。

第一段正反对比阐述“义”重于“生”的道理,从反面假设推理,又从正面事实说明人能不贪生,不避患。第二段举例论证,以正反两个事例进行对比,说明人们对待利欲引诱的不同态度,批判为追逐个人名利而丧失羞恶之心的人,重申中心论点。

4.善用排比。

加强了气势,增强感情,显示出说话人的义正严词,理直气壮。

复习练习

一、内容理解填空

1.本文用_____手法,引出了“__________”的论点。

2.第一段从正面论证观点的句子是:

从反面论证观点的句子是:

比喻

舍生取义

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者,何不用也?

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者,何不为也?

3.本文最能概括全篇主旨的句子是:

4.文章赞扬了___________的人,批评了

___________的人。

5.“此之谓失其本心”中的“此”是指:

“本心”则指的是_____________。

生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;

二者不可得兼,舍生而取义者也。

万钟则不辨礼义而受之(或:乡为身死而不受,

今为宫室之美,妻妾之奉、所识穷乏者得我而为之。)

羞恶廉耻之心

舍生取义

见利忘义

6.体现“性本善”思想的句子是:

7.文中与“不吃嗟来之食”意思相一致的是:

8.本文用了 等论证方法。

非独贤者有是心也,人皆有之,

贤者能勿丧耳。

比喻论证、举例论证、对比论证

呼尔而与之,行道之人弗受;

蹴尔而与之,乞人不屑也。

总结:

本文是一篇论述道德标准和政治节操的说理文。作者以严肃的态度,庄重的言语,阐述生死与“义”的关系,指出“义”的价值高于生命。一个正直的人,有道德修养的人,应当为义而生,为义而死,在必要时要“舍生取义”,而不能“见利忘义”。不辨礼义而贪求富贵的行为是不足取的。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

文天祥:南宋末年的抗元名臣和爱国诗人。遭元军袭击,兵败被俘。文天祥面对元统治者的软硬兼施、恩威并用,毫不动摇,誓死不降。文天祥曾写《过零丁洋》以明志:“辛苦遭逢起一经,干戈廖落四周星。山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

1928年 ,夏明翰由于叛徒的出卖 ,不幸在武汉被敌人逮捕。押送到刑场时,当敌执行官问夏明翰还有什么话要说时,他大声说:“有,给我拿纸笔来!”写的一首气壮山河的就义诗。 “砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人!”为了中国人民的革命事业,夏明翰悲壮地牺牲了,时年仅28岁。

[匈牙利]裴多菲

生命诚可贵,

爱情价更高。

若为自由故,

二者皆可抛。

自由颂

生为尊严,生为自由

生为名声,生为正义

大爱至善唐山13位农民

宋志永、杨国明、杨东、王加祥、王得良、宋志先、王宝国、王宝中、曹秀军、尹福、宋久富、杨国平、王金龙,最大的62岁,最小的19岁,唐山市玉田县东八里铺村二组农民。

2008年初,特大雪灾袭击了华南地区,湖南郴州成了一座冰雪中的孤城。13位农民除夕租了辆中巴车,顶风冒雪到郴州救灾。汶川发生特大地震后,他们辗转来到灾情最重的北川县城,成为最早进入北川的志愿者之一。他们与解放军、武警战士一起,抢救出25名幸存者,刨出近60名遇难者遗体。他们的义举充分诠释了什么叫“勇为”。

颁奖词 不是归途,是千里奔波,雪中送炭;不是邻里,是素不相识,出手相援。他们用纯朴、善良和倔强的行动,告诉了我们“兄弟”的含义。

普通人的大爱 这就是爱 韩惠民

34年前,一场飞来横祸,把韩惠民和初恋情人吴月瑛分开,吴月瑛瘫痪了。

照顾吴月瑛3年多后,韩惠民认识了徐敏芳,而他答应交友的前提是,对方必须同意与他一起照顾吴月瑛。当徐敏芳了解到韩惠民坚持多年不谈恋爱只是为了照顾过去的情人,她被韩惠民的一片痴情所打动。1980年,韩惠民与徐敏芳结为伉俪,从此,守护在吴月瑛身边的又多了一个人。

韩惠民和徐敏芳告诉吴月瑛:“我们一定会守护你,照顾你到老!”吴月瑛被深深地感动了,她流下的不再是悲伤的泪水,而是幸福的泪水,更坚定地活下去的泪水……

一段相知带来一个汉子34年的照顾,一声承诺变成一对夫妇共同的看护,一个特殊的传奇连起两个普通的家庭。

颁奖词 他用百姓最朴素的方式,回答了生活中最为深奥的问题:有比爱情更坚固的情感,有比婚姻更宏伟的殿堂,34年的光阴,青丝转成白发,不变的是真情。

在人的一生中,要作出许多各种各样的选择,尤其是在对待象生和死这样重大的问题上,当我们必须作出非此即彼的选择的时候,这对任何人都是一个严肃的人生课题。

我们今天学习的《鱼我所欲也》这篇课文告诉了我们应怎样作出选择。

鱼我所欲也鱼我所欲也

《孟子》

孟子,名轲,字子舆,战国时邹人。是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,后称为“亚圣”。

孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他继承和发扬了孔子的思想,他提出“民贵君轻”、反对掠夺性战争等主张。

为此,他到各国去游说诸侯,反对“霸道”,提倡以“仁”“义”为中心的“仁政”、“王道”。

作者简介

主要思想

施仁政

民贵君轻

人性本善

孟子的哲学思想属于主观唯心主义,最具代表性的是他的“性善论”,认为人生来就有善良的本性。他说:“人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。”还说:“恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄(给与)我也,我固有之也。”孟子的人性说中有合理的成分,他特别强调后天环境和教育对人的影响,以及自我修养的作用。认为“逸居而无教,则近于禽兽”,“生于忧患,死于安乐”;要求人们反躬自求,“养浩然之气”,做到“舍生取义”,“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。

性善说

“性善论”的要点:

(1)“善”是人的本性。“人性之善也。犹水之就

下也。人无有不善。水无有不下。”

(2)人有四种“本心”:同情心、羞耻心、恭敬心、

是非心。仁义礼智的道德规范即由此产生。

“恻隐之心,人皆有之;

羞恶之心,人皆有之:

恭敬之心,人皆有之;

是非之心,人皆有之。

恻隐之心,仁也:羞恶之心,义也,

恭敬之心,礼也;是非之心,智也。

本文选自《孟子·告子上》。

《告子上》的主要内容是阐明“性善说”,即人性里天生就有向善的种子,这种善的天性,就是人的“本心”。

本文讲的是每个人都有“本心”,无论在什么情况下,人都应该保有自己的“本心”。

正音

①不为苟得也(wéi,动词,做,干)

②所恶(Wù,动词,厌恶)

③箪(dān 古代盛饭用的圆竹器)

④羹(gēng 汤)

⑤蹴(cù 践踏食物的样子)

⑥为宫室之美(wèi,介词,为了)

正句

①所欲/有甚于生者

②如使/人之所欲/莫甚于生

③呼尔/而与之,行道之人/弗受

④向/为身死/而不受,今/为宫室之美/为之

⑤今/为所识穷乏者得我/而为之

⑥万钟/则不辩礼义/而受之

⑦是 / 亦不可以已乎

结合注释

翻译课文

鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也。使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也!由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

分层

鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也。使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也!由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

提出论点

对论点进行具体的分析与阐释

人皆有是“心”,贤者能勿丧

鱼,我所欲①也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼② ,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

①欲——想要得到的。

② 得兼——动词,同时得到 ,“兼”是副词状语置后.

译文: 鱼,是我想要得到的,熊掌,也是我想要得到的,(如果)两种东西不能同时得到,(那么),(我要)舍弃鱼而选取熊掌.生命是我所想要的东西,大义也是我所想要的东西,如果这两者不能同时都得到,那么我就只好牺牲生命而选取大义了。

文章开头写“鱼”和“熊掌”有什么作用?

鱼和熊掌两样东西的价值不同,鱼低贱而熊掌珍贵。二者不能同时得到,必然舍弃鱼而选取熊掌;同理,生命和正义的价值也不同.正义要比生命重要得多,二者不能同时得到的情况下,必须舍弃生命选取正义。这里运用了比喻论证,提出了“舍生取义”的中心论点。

探究1

文章开篇是怎样提出中心论点的?

所欲

鱼、熊掌

生、义

提出

论点

舍鱼取熊掌

舍生取义

由浅入深,自然明晓

设喻

引出设喻

引出

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不避也。

为-读wéi,动词,做,干。

苟得—苟且。

恶-读Wù,动词,厌恶。与“欲”相反。

患——名词,祸患,灾难 。避——躲避。

译文:生命是我所想要的东西,但我所想要的还有比生命更重要的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有比死亡的更厉害的,所以有祸患我也不躲避。

“所欲有甚于生者”“所欲”可以指哪些事情?

这里的“所欲”应指正义的事业。如为人民大众作有利之事,为国家建设做事,为了别人安危挺身而出等。

“所恶有甚于死者”“所恶”可以指哪些事情?

这里的“所恶”应指不正义的事情。不合法不道德的事情,如叛变国家,贪污受贿,滥用职权,杀人放火等危害国家危害人民的事。

探究

不做“苟且偷生的事情”,意味着怎样的结果?

意味着要牺牲生命。

不躲避灾祸的结果是什么?

结果是牺牲生命。

所欲

甚于生(义)

故不苟得

所恶

甚于死(不义)

故不避患

辨

证

分

析

(正面)

舍生取义舍生取义

如使①人之所欲莫甚于生,则②凡可以得生者,何不用也③ 。使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为④也?

①如使——假如,假使。

②则——那么。

③何不用也——什么手段不可用呢?

④为——动词,做,干。

译文:如果人们所想要的东西没有比生命更重要的,那么凡是能够用来求得生存的手段,(有)什么不可以采用呢?如果人们所厌恶的事情没有比死亡更厉害的,那么凡是能够用来躲避祸患的手段,(有)什么不可以用呢?

假

设

分

析

(反面)

所欲

莫甚于生

(最喜生)

何不用

(不择手段求生)

所恶

莫甚于死

(最恶死)

何不为

(不择手段躲祸)

舍义取生舍义取生

由是则生而有不用也①;由是则可以避患而有不为也②。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者 ③。

译文:按照这种办法,就可以获得生存的手段却有人不用,按照这种办法,就可以躲避祸患的手段却有人不采用,这是因为,他们所喜爱的,有比生命更重要的(那就是“义”);他们所厌恶的,有比死亡更严重的(那就是“不义”)。

由是则生

由是避患

不用

不为

有甚于生者

有甚于死者

因

果

分

析

舍生取义舍生取义

(原因)

(结果)

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

译文:不只是贤德的人有这种思想,人人都有这种思想(孟子认为人生下来本性是善良的),只是贤德的人能不丧失它罢了。

非独贤者有是心也,人皆有之,

贤者能勿丧耳。

引申的结论

升华

主题

递

进

论

说

非独贤者有

人皆有

贤者勿丧

作者进一步指出:

其实人人都有向善之心,

之所以只有“贤者”才能做到“舍生取义”,是因为“贤者”能够保有“本心”。

“非独贤者有是心”中“是心”指什么?

指善心,本性,天性。

为什么说“非独贤者有是心,人皆有之,贤者能勿丧耳”?

孟子主张人性是善的。“人之初,性本善”。但是只有有道德的人才能保持高尚的操守而不丧失善心(天性、天良)。

探究

分析第一部分

舍鱼而取熊掌

比喻论证

舍生而取义

正面论证

反面论证

不为苟得

“甚于生者” “义”;

“甚于死者” “不义”

凡可以得生者何不用也?

凡可以避患者何不为也?

所欲莫甚于生

所恶莫甚于死

论点

患有所不避

论证

非独贤者有是心也,人皆有之.

人人都有向善之心,

(“性善论”)

第一部分(从开头至“贤者能勿丧耳”)

提出 论点,并说明 的美德就是人所固有的。

课文分析

“舍生取义”

“义”

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔①而与②之,行道之人③弗受;蹴尔而与之,乞人不屑④也。

①呼尔——没有礼貌地吆喝。尔,助词。

②与——给。

③行道之人——路上饥饿的人。

④不屑——因轻视而不肯接受。

译文:一篮饭,一碗汤,得到它就能活下去,失去它就会饿死。可是吆喝着给人(吃),过路的饥民也不肯接受;用脚踩踏着给别人吃,乞丐也因轻视而不屑于接受。

一箪食

一豆羹

“呼尔”

“蹴尔”

不屑接受

羞恶

之心

舍生

取义

得——生

舍——死

正面举例正面举例

万钟①则不辨②礼义而受之,万钟于我何加③焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得④我欤⑤ ?

①万钟——高位厚禄。

②辨,辨别。

③何加——有什么好处。

④得——通“德”,感激。

⑤欤,语气助词。

译文:高位厚禄如果不分辨是否符合礼和义就接受了。那么这高位厚禄对我有什么好处呢?是为了住宅的华丽、妻妾的侍奉和所熟识的贫困的人感激我吗?

宫室之美

妻妾之奉

所识穷乏者得我

接受万钟

不辨礼义

见利忘义

反面举例见利忘义

反面举例

向①为身死而不受,今为②宫室之美为③之;向为身死而不受,今为妻妾之奉为之;

向为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已④乎?此之谓失其本心⑤ 。

①向——先前。

②为——为了,介词 wèi

③为——做,动词 wéi

④已——停止,放弃。⑤本心——天性。

先前为了“礼义”宁愿死也不肯接受(施舍),现在却为了宫室的华美而接受了;

先前为了“礼义”宁愿死也不肯接受(施舍),现在为了妻妾的侍奉却接受了;

先前为了“礼义”宁愿死也不肯接受(施舍),现在为了所熟识的贫困的人感激自己却接受了。

这种做法不也是可以让它停止了吗?(如果这样做了)这就叫做丧失了人的本性。

1.文中说得了“万钟”是为了什么?

为了“宫室之美”,为了“妻妾之奉”,为了“所识穷乏者得我”。

2.作者认为这种作法如何?

作者认为“此之谓失其本心”应当“可以止”。

3.作者列举了两种不同的人生观,赞扬了什么样的人,斥责了什么样的人?

赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。

探究

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

举例论证

不食嗟来之食

有人“不辩礼义”地贪求“万钟”

不失本心

失其本心

对比论证

义存于心

举 例 论 证

见利忘义

(正)

(反)

对 比 论 证

嗟来之食

1.行道之人

2.乞人

万钟之禄

1.宫室之美

2.妻妾之奉

3.所识穷乏 者得我

对 比 论 证

分析第二部分:

舍生取义( )

正面

所欲甚于生

所恶甚于死

反面

所欲莫甚于生

所恶莫甚于死

人皆有 贤者能勿丧

正面

嗟来之食

行道之人

乞人

反面

万钟之禄

宫室之美

妻妾之奉

所识穷乏者得我

本 心

对 比

论 证

论 证

对 比

鱼 熊掌

道 理 论 证

举 例 论 证

论点

比喻论证

作者为了阐明自己的观点,用了哪些论证方法?

作者为了阐明自己的观点,用了哪些论证方法?试举例说明。

⑴ 正反对比论证 :说明为什么要“舍生”:因为有的东西比生更可贵,有的东西比死更可恶。

⑵举例论证 :义重于生的观点,“一箪食,一豆羹”虽然关乎生死,但是如果“呼尔而与之”“蹴尔而与之”,“乞人”都会不屑一顾。

对“万钟”的态度又用事实从反面论证了义重于生的观点

⑶对比论证 :用“向”与“今”的不同做法进行对比。

⑷比喻论证 :文章一开始就用鱼和熊掌的比喻论对生与死的选择。

写作特点

1.议论严密,层层深入。

文章围绕“舍生取义”的中心论点立论,从正面论述生死与“义”的关系,指出舍生取义是人的本心;从反面论述见利忘义是丧失人的本心,从而再次重申文章论点。结构严谨,层层深化。

小结:

第一段:为人应舍生取义

第一层: (从开头至“舍生而取义者也”)提出中心论点(喻证)

第二层: (从“生亦我所欲”至“是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”)分析舍生取义的道理

一步:辩证分析(正)

二步:假设分析(反)

三步:因果分析

第三层: (本段最后一句)舍生取义是人的本心,贤者勿丧。(递进式)

第二段:舍义以利就是丧失本心。

第一层:证明“义”之存在。 (正面举例)

第二层:揭示“见利忘义”。 (反面举例)

第三层:揭示见利忘义就是丧失本心,再次证明本文论点:舍生取义。(对比论证)

本文论证结构

首先,以 为喻,引出中心论点 。

其次,通过生与死 论证,得出“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”的结论。

接着,以 为例,从正面论证观点。最后,以 为例,从反面强调了不舍生取义是丧失本心,再一次论证了观点。

本文论证结构

首先,以鱼和熊掌为喻,引出中心论点:生,亦我所欲也;义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

其次,通过生与死 正反对比 论证,得出“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”的结论。

接着,以 乞人不食嗟来之食 为例,从正面论证观点。最后,以 万钟则不辩礼义而受之 为例,从反面强调了不舍生取义就是丧失本心,再一次论证了观点。

2.善用比喻。

开篇以鱼和熊掌设喻,引出中心论点。第二段以“行道之人弗受”,“乞人不屑”比喻守义不辱,形象生动。

3.善用对比。

第一段正反对比阐述“义”重于“生”的道理,从反面假设推理,又从正面事实说明人能不贪生,不避患。第二段举例论证,以正反两个事例进行对比,说明人们对待利欲引诱的不同态度,批判为追逐个人名利而丧失羞恶之心的人,重申中心论点。

4.善用排比。

加强了气势,增强感情,显示出说话人的义正严词,理直气壮。

复习练习

一、内容理解填空

1.本文用_____手法,引出了“__________”的论点。

2.第一段从正面论证观点的句子是:

从反面论证观点的句子是:

比喻

舍生取义

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者,何不用也?

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者,何不为也?

3.本文最能概括全篇主旨的句子是:

4.文章赞扬了___________的人,批评了

___________的人。

5.“此之谓失其本心”中的“此”是指:

“本心”则指的是_____________。

生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;

二者不可得兼,舍生而取义者也。

万钟则不辨礼义而受之(或:乡为身死而不受,

今为宫室之美,妻妾之奉、所识穷乏者得我而为之。)

羞恶廉耻之心

舍生取义

见利忘义

6.体现“性本善”思想的句子是:

7.文中与“不吃嗟来之食”意思相一致的是:

8.本文用了 等论证方法。

非独贤者有是心也,人皆有之,

贤者能勿丧耳。

比喻论证、举例论证、对比论证

呼尔而与之,行道之人弗受;

蹴尔而与之,乞人不屑也。

总结:

本文是一篇论述道德标准和政治节操的说理文。作者以严肃的态度,庄重的言语,阐述生死与“义”的关系,指出“义”的价值高于生命。一个正直的人,有道德修养的人,应当为义而生,为义而死,在必要时要“舍生取义”,而不能“见利忘义”。不辨礼义而贪求富贵的行为是不足取的。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读