《蜡烛》ppt课件

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

西蒙诺夫

由蜡烛我们可以联想到哪些诗句和歌曲,各有什么寓意?

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

借蜡烛歌颂教师的奉献精神。 何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

借烛烘托出久别重逢的情意与温馨。

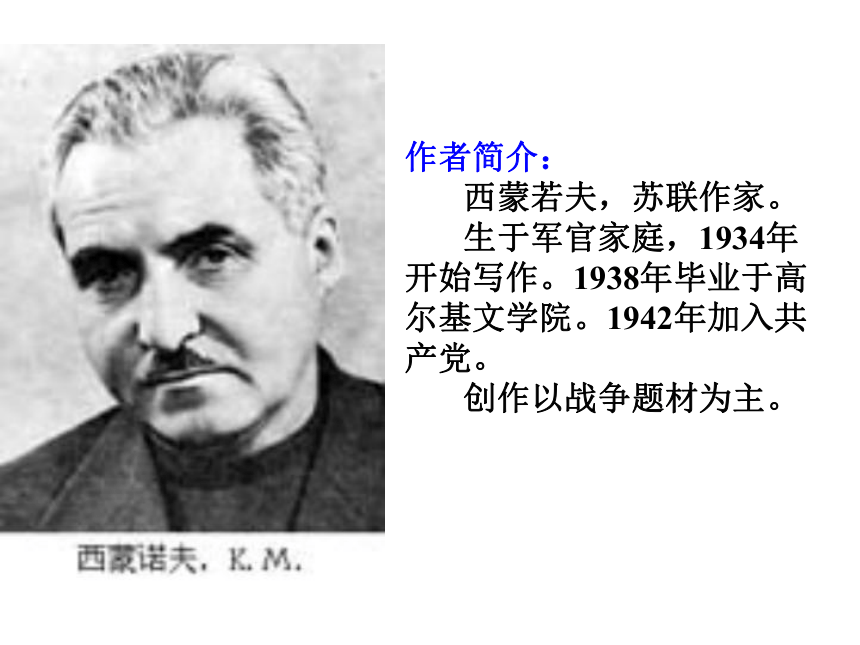

作者简介:

西蒙若夫,苏联作家。

生于军官家庭,1934年开始写作。1938年毕业于高尔基文学院。1942年加入共产党。

创作以战争题材为主。

第二次世界大战是人类历史上规模空前的全球性大战,六十一个国家和地区,二十多亿人口被卷入其中。参战兵力超过一亿人,大约九千万士兵和平民伤亡,三千万人流离失所。其空前的广度、深度和烈度,成为人类战争史上的一次大革命,给予军事战略和战争观以巨大影响。 六十年后的今天,回首二战的历史,那一幅幅残酷而血腥、雄伟而悲壮的历史画面,永远震撼着人们的心灵,令人难以忘怀。

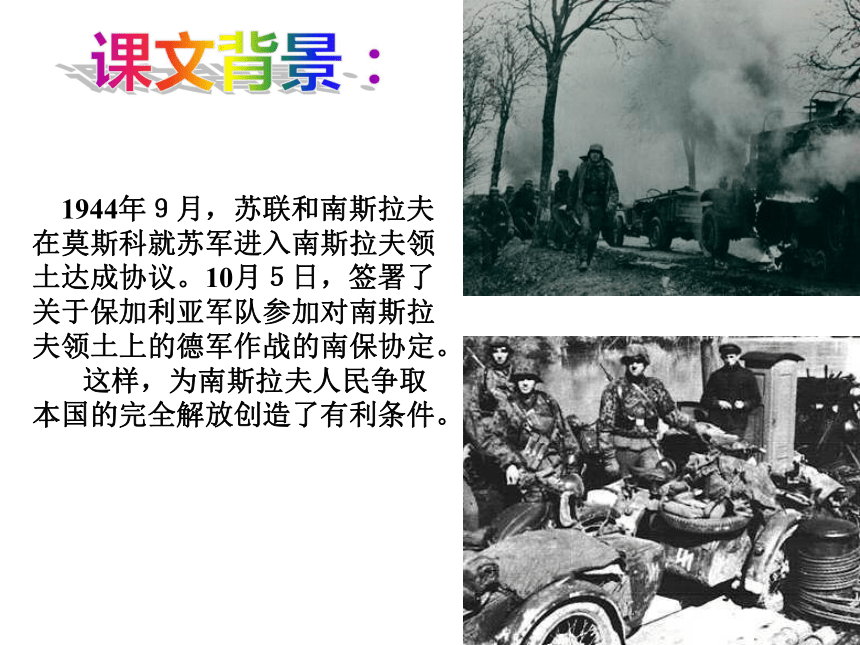

1944年9月,苏联和南斯拉夫在莫斯科就苏军进入南斯拉夫领土达成协议。10月5日,签署了关于保加利亚军队参加对南斯拉夫领土上的德军作战的南保协定。 这样,为南斯拉夫人民争取本国的完全解放创造了有利条件。

《红烛》是一篇战地通讯。

通讯是记叙文体的又一实用文体,包括人物通讯、事件通讯等。它和新闻一样,要求及时准确地报道现实生活中有意义的人和事(时效性),但报道 的人和事比新闻更具体更系统注重故事性和生动性。

通讯在真人真事的基础上,根据表现主题的需要,对材料进行精心的选择和合理的安排,努力写出人物的思想,突出事件的本质意义。

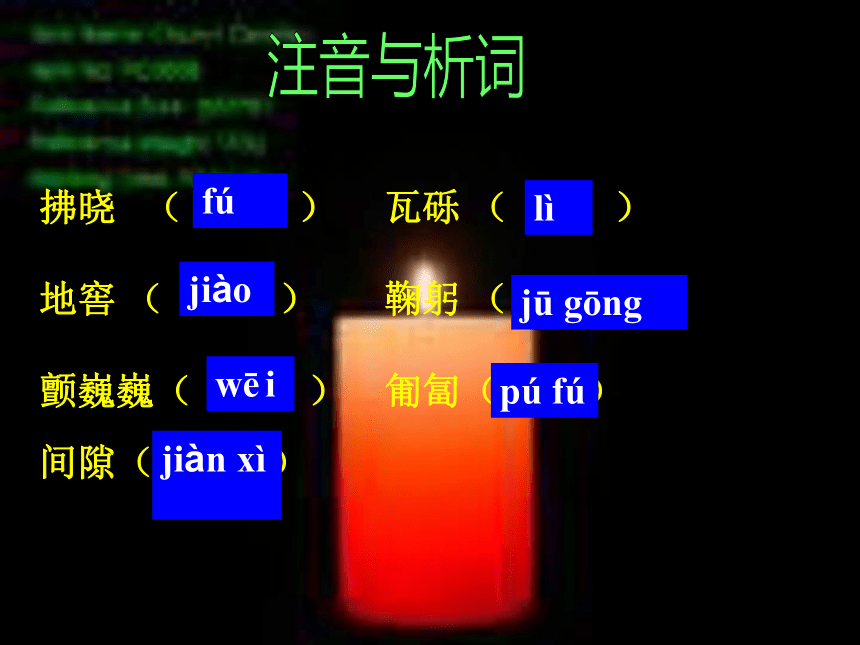

拂晓 ( ) 瓦砾 ( )

地窖 ( ) 鞠躬 ( )

颤巍巍( ) 匍匐( )

间隙( )

lì

jiào

jū gōng

wē i

fú

pú fú

jiàn xì

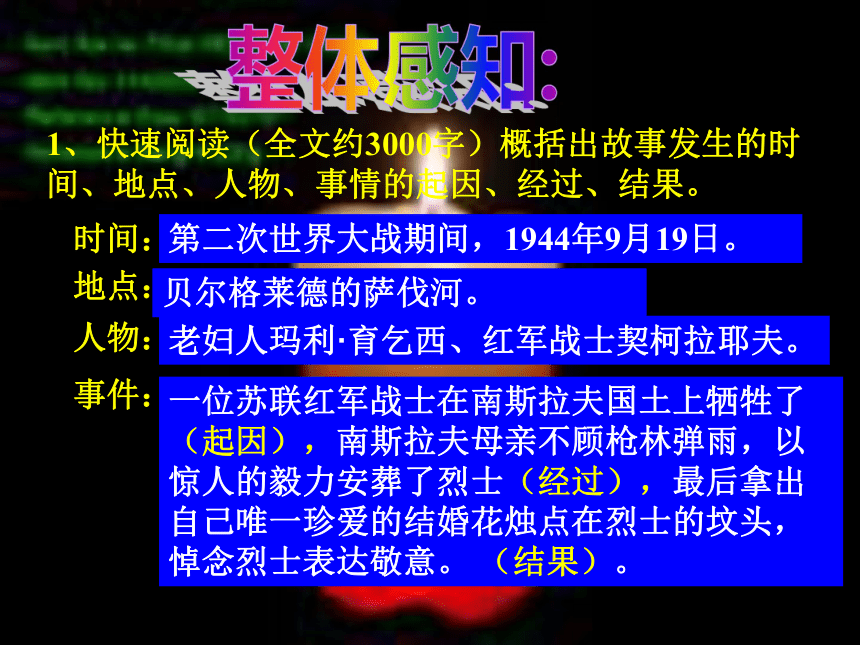

1、快速阅读(全文约3000字)概括出故事发生的时间、地点、人物、事情的起因、经过、结果。

时间:

第二次世界大战期间,1944年9月19日。

地点:

贝尔格莱德的萨伐河。

人物:

老妇人玛利·育乞西、红军战士契柯拉耶夫。

事件:

一位苏联红军战士在南斯拉夫国土上牺牲了(起因),南斯拉夫母亲不顾枪林弹雨,以惊人的毅力安葬了烈士(经过),最后拿出自己唯一珍爱的结婚花烛点在烈士的坟头,悼念烈士表达敬意。 (结果)。

2、文中哪些内容让你感动?请有感情地把它朗读 。

3、试分析本文的内容令人感动的原因。

1、题材感人:重点描写老妇人掩埋苏联烈士的过程,突出蜡烛、烛光。

2、着力描写感人因素:环境危险,炮火连天;老妇人年老体弱,不顾个人安危,艰难地掩埋苏联战士。 (强烈反差)

3、蜡烛的珍贵意义:老妇人真藏了45年的结婚蜡烛一直不舍得用,现在拿出来点在烈士的坟头,陪伴烈士的英灵。特殊环境里,烛光显出了特殊的意义。

4、通览全文,说说你对老妇人这个人物形象的理解。

老妇人饱受法西斯强盗侵略之苦,她渴望和平,对苏联红军满怀敬意。她不怕艰难,安葬烈士,并把结婚喜烛点在烈士的坟头并彻夜陪伴,表现出深沉而强烈的母亲般的爱。

用一句话说说 这篇文章是赞美什么的。

赞美反法西斯同盟国各国战斗的友

谊。讴歌南斯拉夫人民对苏联红军的深

厚感情。

文章对哪些内容进行了

描写?

炮火

闪烁的蜡烛

老妇人的黑色围巾

炮火

为人物活动设置了一个典型环

境,写出了德军的残忍疯狂,突现

了老妇人的不顾生死、临危不惧。

蜡烛

有特殊意义

象征着红军烈士的生命之光,寄托着南斯拉夫人民对红军烈士的哀思,是两国人民战斗情谊的象征。

表示沉痛哀悼的庄重情感,也渲染了肃穆气氛。写出了老妇人给予牺牲的苏联红军跨越国界的深沉而强烈的母亲般的爱。

黑围巾

文章最后两句话是什么意思?

文末结尾两句话讴歌南斯拉夫母亲对苏联红军烈士最崇高最热烈最诚挚的感情。这种感情不分国界,情同母子。这种感情建立在正义的反侵略的基础上,是人类最美好的感情。

揣磨文章倒数第四段(即41段),设想一下当时老妇人的心理活动,写成一段话。不少于一百字。

思考提示:

1、老妇人为什么不 说话,她心里是怎么想的?

2、老妇人为什么对“他们”深深一鞠躬?她又心里是怎么想的?

(课后作业)

西蒙诺夫

由蜡烛我们可以联想到哪些诗句和歌曲,各有什么寓意?

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

借蜡烛歌颂教师的奉献精神。 何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

借烛烘托出久别重逢的情意与温馨。

作者简介:

西蒙若夫,苏联作家。

生于军官家庭,1934年开始写作。1938年毕业于高尔基文学院。1942年加入共产党。

创作以战争题材为主。

第二次世界大战是人类历史上规模空前的全球性大战,六十一个国家和地区,二十多亿人口被卷入其中。参战兵力超过一亿人,大约九千万士兵和平民伤亡,三千万人流离失所。其空前的广度、深度和烈度,成为人类战争史上的一次大革命,给予军事战略和战争观以巨大影响。 六十年后的今天,回首二战的历史,那一幅幅残酷而血腥、雄伟而悲壮的历史画面,永远震撼着人们的心灵,令人难以忘怀。

1944年9月,苏联和南斯拉夫在莫斯科就苏军进入南斯拉夫领土达成协议。10月5日,签署了关于保加利亚军队参加对南斯拉夫领土上的德军作战的南保协定。 这样,为南斯拉夫人民争取本国的完全解放创造了有利条件。

《红烛》是一篇战地通讯。

通讯是记叙文体的又一实用文体,包括人物通讯、事件通讯等。它和新闻一样,要求及时准确地报道现实生活中有意义的人和事(时效性),但报道 的人和事比新闻更具体更系统注重故事性和生动性。

通讯在真人真事的基础上,根据表现主题的需要,对材料进行精心的选择和合理的安排,努力写出人物的思想,突出事件的本质意义。

拂晓 ( ) 瓦砾 ( )

地窖 ( ) 鞠躬 ( )

颤巍巍( ) 匍匐( )

间隙( )

lì

jiào

jū gōng

wē i

fú

pú fú

jiàn xì

1、快速阅读(全文约3000字)概括出故事发生的时间、地点、人物、事情的起因、经过、结果。

时间:

第二次世界大战期间,1944年9月19日。

地点:

贝尔格莱德的萨伐河。

人物:

老妇人玛利·育乞西、红军战士契柯拉耶夫。

事件:

一位苏联红军战士在南斯拉夫国土上牺牲了(起因),南斯拉夫母亲不顾枪林弹雨,以惊人的毅力安葬了烈士(经过),最后拿出自己唯一珍爱的结婚花烛点在烈士的坟头,悼念烈士表达敬意。 (结果)。

2、文中哪些内容让你感动?请有感情地把它朗读 。

3、试分析本文的内容令人感动的原因。

1、题材感人:重点描写老妇人掩埋苏联烈士的过程,突出蜡烛、烛光。

2、着力描写感人因素:环境危险,炮火连天;老妇人年老体弱,不顾个人安危,艰难地掩埋苏联战士。 (强烈反差)

3、蜡烛的珍贵意义:老妇人真藏了45年的结婚蜡烛一直不舍得用,现在拿出来点在烈士的坟头,陪伴烈士的英灵。特殊环境里,烛光显出了特殊的意义。

4、通览全文,说说你对老妇人这个人物形象的理解。

老妇人饱受法西斯强盗侵略之苦,她渴望和平,对苏联红军满怀敬意。她不怕艰难,安葬烈士,并把结婚喜烛点在烈士的坟头并彻夜陪伴,表现出深沉而强烈的母亲般的爱。

用一句话说说 这篇文章是赞美什么的。

赞美反法西斯同盟国各国战斗的友

谊。讴歌南斯拉夫人民对苏联红军的深

厚感情。

文章对哪些内容进行了

描写?

炮火

闪烁的蜡烛

老妇人的黑色围巾

炮火

为人物活动设置了一个典型环

境,写出了德军的残忍疯狂,突现

了老妇人的不顾生死、临危不惧。

蜡烛

有特殊意义

象征着红军烈士的生命之光,寄托着南斯拉夫人民对红军烈士的哀思,是两国人民战斗情谊的象征。

表示沉痛哀悼的庄重情感,也渲染了肃穆气氛。写出了老妇人给予牺牲的苏联红军跨越国界的深沉而强烈的母亲般的爱。

黑围巾

文章最后两句话是什么意思?

文末结尾两句话讴歌南斯拉夫母亲对苏联红军烈士最崇高最热烈最诚挚的感情。这种感情不分国界,情同母子。这种感情建立在正义的反侵略的基础上,是人类最美好的感情。

揣磨文章倒数第四段(即41段),设想一下当时老妇人的心理活动,写成一段话。不少于一百字。

思考提示:

1、老妇人为什么不 说话,她心里是怎么想的?

2、老妇人为什么对“他们”深深一鞠躬?她又心里是怎么想的?

(课后作业)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》