八年级上册第13课 苏州园林 课件

文档属性

| 名称 | 八年级上册第13课 苏州园林 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 548.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-10-14 14:51:09 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

苏州园林简介

轩榭( )池沼( )

对称( )重峦叠嶂( )

丘壑( )嶙峋( )

镂空( )斟酌( )

阑干( ) 相间( )

给红色的字注音:

给红色的字注音:

轩榭( xuānxiè)池沼( zhǎo )

对称( chèn )重峦叠嶂( zhàng)

丘壑( hè )嶙峋( línxún )

镂空( lòu )斟酌( zhēnzhuó )

阑干( lán ) 相间( jiàn )

读第一段思考

问题1:苏州园林给作者留下的总的印象是什么?

读第二段思考

问题2:文段中那一句话可以概括出作者认为苏州各个园林的总体特征(其实这也是设计者的意图)?

读第二段后思考讨论

问题3:文段中哪句话谈到了游览者的感受?

1、总的印象:是我国园林的标本。

2、总的特征:务必使游览者无论站在那个点上,眼前总是一幅完美的图画。

(这是文章说明对象——苏州园林的总特征)

3、游览者的感受:没有一个不心里想着口里说着“如在画图中”的。

仔细阅读第三段,思考讨论

第三段是从哪个方面介绍苏州园林的(说明对象)? 它们有什么特点?

亭台轩榭

追求自然之趣,

不讲究对称。

(布局)

仔细阅读第四——六段,思考讨论

1、第四段向我们说明了苏州园林的什么(说明对象)? 它们有什么特点?

2、第五段向我们介绍了什么(说明对象)?它们有什么特点?

3、第六段说明了什么(说明对象)?它们有什么特点?

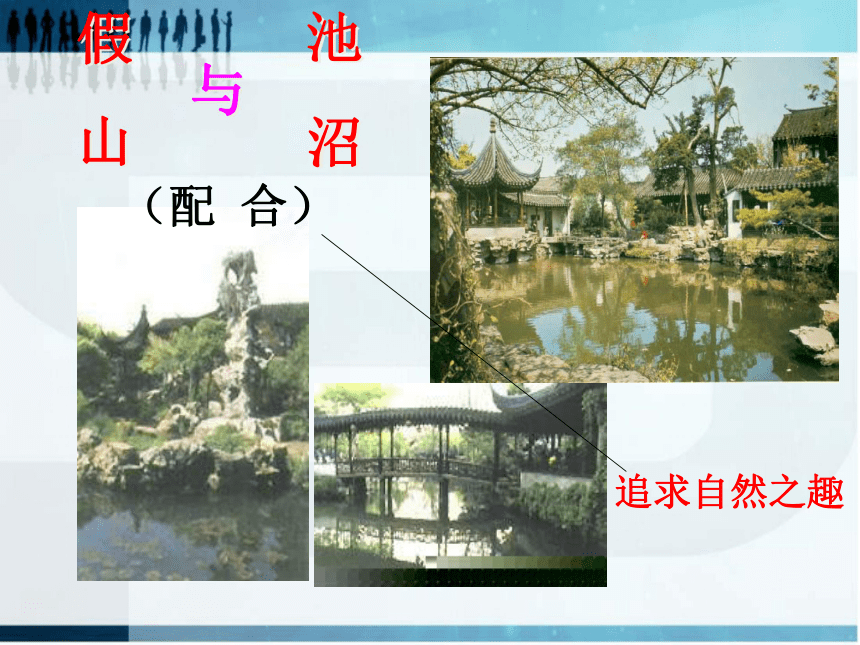

假

山

与

池

沼

追求自然之趣

(配 合)

花 草 树 木

(映 衬)

着眼在画意

隔而未隔,界而未界,

墙壁和廊子:

镜 子:

几乎把园林翻了一番。

增加了景致的层次

隔而未隔

界而未界

远 景 和 近 景

(层次)

仔细阅读课文第七——九段后,抓住关键词,概括出每段的主要内容

第七段:

第八段:

第九段:

每一个角落:

都注意图画美

门和窗:

工细而不庸俗,简朴而别具匠心。

色彩:

注意与自然景色的配合。

务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。

讲究亭台轩榭的布局

讲究假山池沼的配合

讲究花草树木的映衬

讲究近景远景的层次

每一个角落都注意图画美

门和窗工细而不庸俗,简朴而别具匠心

色彩注意与自然景色的配合

整体(主)

局部(次)

总

分

设计者:

游览者:

没有一 个不心里想着口头说着“如在图画中”的

一幅美术画,有自然之趣

忘却苏州城市,只觉得身在山间

“鱼戏莲叶间”又是入画的一景

感到无限的繁华和欢悦

得到美的享受

生活中不是缺乏美,而是缺乏发现美的眼睛

----罗曼·罗兰

预习作业

1、找出文中把苏州园林比作“图画”的语句。

2、结合学案,试分析文中使用了哪些说明方法。

苏州园林的特点:

务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。

讲究亭台轩榭的布局:追求自然之趣,不讲究对称。

讲究假山池沼的配合:是艺术而不仅是技术;

高低屈曲任其自然。

讲究花草树木的映衬:着眼在画意。

讲究近景远景的层次:隔而未隔,界而未界,

增加了景致的层次。

每一个角落:都注意图画美。

门和窗:工细而不庸俗,简朴而别具匠心。

色彩:极少彩绘,注意与自然景色的配合。

总

分

常见的说明方法

①举例子:举出事例来说明事物或事理。

②分类别:将说明对象按一定的标准(事物的形状、性质、成因、功用等)分类,逐一说明。

③作比较:把……与……进行比较,两者存在差异性,突出事物的特征。

④打比方:用比喻的方法,对事物作形象的说明。

⑤摹状貌:就是通过具体的描写来表明事物的特征。

⑥下定义:用简明扼要的话对说明对象的本质属性作周全、周密的规定和说明。它用一种基本固定的判断句式,并揭示出这一事物区别于其他事物的本质属性。

⑦作诠释:用通俗易懂的语言介绍或解说事物或事理的特点。

⑧列数字:列举数据来具体说明事物或事理的特点。

⑨列图表:运用直观的示意图或表格等形式说明事物或事理。

⑩引用资料

首先,准确判断例句所运用的说明方法。

其次,切实了解各种说明方法的作用。

最后,用规范的语言模式分析具体例句所用的说明方法及其作用。

如何分析文章的说明方法

如何分析文章的说明方法

例句:

“用图画来比方,对称的建筑是图案画,不是美术画,而园林是美术画,美术画要求自然之趣,是不讲究对称的。”

上面的句子运用了什么说明方法,

怎么样说明了什么事物的什么特点。

例句:“用图画来比方,对称的建筑是图案画,不是美术画,而园林是美术画,美术画要求自然之趣,是不讲究对称的。”

例句运用了打比方的说明方法,把苏州园林比喻成美术画,形象生动地说明了苏州园林的亭台轩榭“要求自然之趣,不讲究对称”的特点,从而也进一步说明了 苏州园林的图画美 的特点。

如何分析文章的说明方法

在课文中找出运用了“打比方”这种说明方法的句子,并且试着分析用了这种说明方法的好处。

我 来 试 试 看

试 着 把 红 色 变 成 黑 色

例句:

“我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的,左边怎么样,右边也怎么样。苏州园林可绝不讲究对称,好像要故意避免似的。”

这是将什么事物与什么事物进行比较?通过这样的比较,实际上我们就对苏州园林的什么特点非常清楚了?

看看你的颜色变对了吗

“我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的,左边怎么样,右边也怎么样。苏州园林可绝不讲究对称,好像要故意避免似的。”

运用作比较的说明方法,把苏州园林与我国的建筑进行对比,突出了 苏州园林 “要求自然之趣,不讲究对称”的特点。

再 来 试 试 看

在课文中找出运用了“作比较”这种说明方法的句子,并且试着分析用了这种说明方法的好处。

※记得

跟同学

交流

分享

哦!

如何分析说明文的语言特色

首先,了解说明文语言的特点——准确性、科学性。

其次,说明文语言的准确性主要体现在以下几类词上:

1、数词(包括约数和确数)。

2、表示修饰的或者表示限制的词语。

3、表示肯定、估计、推测等语气的词语。

4、其他表示事物特性的词语。

如何分析说明文语言的准确性

例句:

“苏州园林据说有一百多处,我到过的不过十多处。其他地方的园林我也到过一些”,其中“据说”一词,表明了后面所说的苏州园林有“一百多处”是听说的,而不是作者统计的,这是留有余地的说法。但如果我们去掉了这个词语,又会有什么意味呢?

再读第四段,“至于池沼,大多引用活水”一句中,“大多”一词可以去掉吗,为什么呢?

不能去掉。因为“大多”一词表示大部分的池沼是引用活水的,并不是全部都是这样的。如果去掉了,就表示所有的池沼都是引用活水,这与事实不符,就不能体现说明语言的准确性。

如何分析说明文语言的准确性

1、加点词语能否删去?为什么?

· 分析思路(1):不能。用了 “甲” 这个词语,生动形象地(或具体、准确地)说明了……(说明对象)的……(特征)。如果删去了就没有这种效果。

分析思路(2):不能。“甲”这个词语表明了…… (对象)的 (特征、性质、功用、地位、意义等),如果删去了句子的意思就变成了…… (与原文意思相反或相对的),显得太绝对了,这与事实不符合。这样就体现了说明语言的准确性、科学性。

如何分析说明文语言的准确性

2、加点词语“甲”有何作用(好在哪里或者有什么表达效果)?

分析思路:运用了“甲”这个词语,生动形象地(或具体、准确地)说明了……(说明对象)的……(特征)。能够激发读者的兴趣(或符合实际情况,具有科学性等)。

如何分析说明文语言的准确性

3、“甲”这个词语能否替换为另一个词语“乙”,为什么?

分析思路:不能。因为“甲”强调了 (对象)的 (特征或功用、地位、意义等),“乙”表明的是 。如果改换后,就不能体现说明语言的准确性。

注意:这种题型要在答题中比较出二者的区别。

如何分析说明文语言的准确性

我也能当老师!

像这样的例子还有很多,请同学们在课文中找出来,并模仿我们刚才学到的分析模式,分析它们是如何体现说明文语言的准确性的。

谢谢老师们 同学们!

苏州园林简介

轩榭( )池沼( )

对称( )重峦叠嶂( )

丘壑( )嶙峋( )

镂空( )斟酌( )

阑干( ) 相间( )

给红色的字注音:

给红色的字注音:

轩榭( xuānxiè)池沼( zhǎo )

对称( chèn )重峦叠嶂( zhàng)

丘壑( hè )嶙峋( línxún )

镂空( lòu )斟酌( zhēnzhuó )

阑干( lán ) 相间( jiàn )

读第一段思考

问题1:苏州园林给作者留下的总的印象是什么?

读第二段思考

问题2:文段中那一句话可以概括出作者认为苏州各个园林的总体特征(其实这也是设计者的意图)?

读第二段后思考讨论

问题3:文段中哪句话谈到了游览者的感受?

1、总的印象:是我国园林的标本。

2、总的特征:务必使游览者无论站在那个点上,眼前总是一幅完美的图画。

(这是文章说明对象——苏州园林的总特征)

3、游览者的感受:没有一个不心里想着口里说着“如在画图中”的。

仔细阅读第三段,思考讨论

第三段是从哪个方面介绍苏州园林的(说明对象)? 它们有什么特点?

亭台轩榭

追求自然之趣,

不讲究对称。

(布局)

仔细阅读第四——六段,思考讨论

1、第四段向我们说明了苏州园林的什么(说明对象)? 它们有什么特点?

2、第五段向我们介绍了什么(说明对象)?它们有什么特点?

3、第六段说明了什么(说明对象)?它们有什么特点?

假

山

与

池

沼

追求自然之趣

(配 合)

花 草 树 木

(映 衬)

着眼在画意

隔而未隔,界而未界,

墙壁和廊子:

镜 子:

几乎把园林翻了一番。

增加了景致的层次

隔而未隔

界而未界

远 景 和 近 景

(层次)

仔细阅读课文第七——九段后,抓住关键词,概括出每段的主要内容

第七段:

第八段:

第九段:

每一个角落:

都注意图画美

门和窗:

工细而不庸俗,简朴而别具匠心。

色彩:

注意与自然景色的配合。

务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。

讲究亭台轩榭的布局

讲究假山池沼的配合

讲究花草树木的映衬

讲究近景远景的层次

每一个角落都注意图画美

门和窗工细而不庸俗,简朴而别具匠心

色彩注意与自然景色的配合

整体(主)

局部(次)

总

分

设计者:

游览者:

没有一 个不心里想着口头说着“如在图画中”的

一幅美术画,有自然之趣

忘却苏州城市,只觉得身在山间

“鱼戏莲叶间”又是入画的一景

感到无限的繁华和欢悦

得到美的享受

生活中不是缺乏美,而是缺乏发现美的眼睛

----罗曼·罗兰

预习作业

1、找出文中把苏州园林比作“图画”的语句。

2、结合学案,试分析文中使用了哪些说明方法。

苏州园林的特点:

务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。

讲究亭台轩榭的布局:追求自然之趣,不讲究对称。

讲究假山池沼的配合:是艺术而不仅是技术;

高低屈曲任其自然。

讲究花草树木的映衬:着眼在画意。

讲究近景远景的层次:隔而未隔,界而未界,

增加了景致的层次。

每一个角落:都注意图画美。

门和窗:工细而不庸俗,简朴而别具匠心。

色彩:极少彩绘,注意与自然景色的配合。

总

分

常见的说明方法

①举例子:举出事例来说明事物或事理。

②分类别:将说明对象按一定的标准(事物的形状、性质、成因、功用等)分类,逐一说明。

③作比较:把……与……进行比较,两者存在差异性,突出事物的特征。

④打比方:用比喻的方法,对事物作形象的说明。

⑤摹状貌:就是通过具体的描写来表明事物的特征。

⑥下定义:用简明扼要的话对说明对象的本质属性作周全、周密的规定和说明。它用一种基本固定的判断句式,并揭示出这一事物区别于其他事物的本质属性。

⑦作诠释:用通俗易懂的语言介绍或解说事物或事理的特点。

⑧列数字:列举数据来具体说明事物或事理的特点。

⑨列图表:运用直观的示意图或表格等形式说明事物或事理。

⑩引用资料

首先,准确判断例句所运用的说明方法。

其次,切实了解各种说明方法的作用。

最后,用规范的语言模式分析具体例句所用的说明方法及其作用。

如何分析文章的说明方法

如何分析文章的说明方法

例句:

“用图画来比方,对称的建筑是图案画,不是美术画,而园林是美术画,美术画要求自然之趣,是不讲究对称的。”

上面的句子运用了什么说明方法,

怎么样说明了什么事物的什么特点。

例句:“用图画来比方,对称的建筑是图案画,不是美术画,而园林是美术画,美术画要求自然之趣,是不讲究对称的。”

例句运用了打比方的说明方法,把苏州园林比喻成美术画,形象生动地说明了苏州园林的亭台轩榭“要求自然之趣,不讲究对称”的特点,从而也进一步说明了 苏州园林的图画美 的特点。

如何分析文章的说明方法

在课文中找出运用了“打比方”这种说明方法的句子,并且试着分析用了这种说明方法的好处。

我 来 试 试 看

试 着 把 红 色 变 成 黑 色

例句:

“我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的,左边怎么样,右边也怎么样。苏州园林可绝不讲究对称,好像要故意避免似的。”

这是将什么事物与什么事物进行比较?通过这样的比较,实际上我们就对苏州园林的什么特点非常清楚了?

看看你的颜色变对了吗

“我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的,左边怎么样,右边也怎么样。苏州园林可绝不讲究对称,好像要故意避免似的。”

运用作比较的说明方法,把苏州园林与我国的建筑进行对比,突出了 苏州园林 “要求自然之趣,不讲究对称”的特点。

再 来 试 试 看

在课文中找出运用了“作比较”这种说明方法的句子,并且试着分析用了这种说明方法的好处。

※记得

跟同学

交流

分享

哦!

如何分析说明文的语言特色

首先,了解说明文语言的特点——准确性、科学性。

其次,说明文语言的准确性主要体现在以下几类词上:

1、数词(包括约数和确数)。

2、表示修饰的或者表示限制的词语。

3、表示肯定、估计、推测等语气的词语。

4、其他表示事物特性的词语。

如何分析说明文语言的准确性

例句:

“苏州园林据说有一百多处,我到过的不过十多处。其他地方的园林我也到过一些”,其中“据说”一词,表明了后面所说的苏州园林有“一百多处”是听说的,而不是作者统计的,这是留有余地的说法。但如果我们去掉了这个词语,又会有什么意味呢?

再读第四段,“至于池沼,大多引用活水”一句中,“大多”一词可以去掉吗,为什么呢?

不能去掉。因为“大多”一词表示大部分的池沼是引用活水的,并不是全部都是这样的。如果去掉了,就表示所有的池沼都是引用活水,这与事实不符,就不能体现说明语言的准确性。

如何分析说明文语言的准确性

1、加点词语能否删去?为什么?

· 分析思路(1):不能。用了 “甲” 这个词语,生动形象地(或具体、准确地)说明了……(说明对象)的……(特征)。如果删去了就没有这种效果。

分析思路(2):不能。“甲”这个词语表明了…… (对象)的 (特征、性质、功用、地位、意义等),如果删去了句子的意思就变成了…… (与原文意思相反或相对的),显得太绝对了,这与事实不符合。这样就体现了说明语言的准确性、科学性。

如何分析说明文语言的准确性

2、加点词语“甲”有何作用(好在哪里或者有什么表达效果)?

分析思路:运用了“甲”这个词语,生动形象地(或具体、准确地)说明了……(说明对象)的……(特征)。能够激发读者的兴趣(或符合实际情况,具有科学性等)。

如何分析说明文语言的准确性

3、“甲”这个词语能否替换为另一个词语“乙”,为什么?

分析思路:不能。因为“甲”强调了 (对象)的 (特征或功用、地位、意义等),“乙”表明的是 。如果改换后,就不能体现说明语言的准确性。

注意:这种题型要在答题中比较出二者的区别。

如何分析说明文语言的准确性

我也能当老师!

像这样的例子还有很多,请同学们在课文中找出来,并模仿我们刚才学到的分析模式,分析它们是如何体现说明文语言的准确性的。

谢谢老师们 同学们!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》