北京市第三十九中学2013届高三10月月考历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 北京市第三十九中学2013届高三10月月考历史试题(无答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 242.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-10-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

一、选择题(下列各题的四个选项中,只有一项符合题意。每小题1分,共40分)

1.杜维运在《史学方法论》中说;“所谓原始史料,为目击者的陈述、文献及事实自身的遗存,数者皆与事件同时。”对于研究商朝历史而言,下列属于原始史料的是

A.《封神榜》 B. 武王伐纣的传说

C.甲骨卜辞 D.周人有关商朝的记载

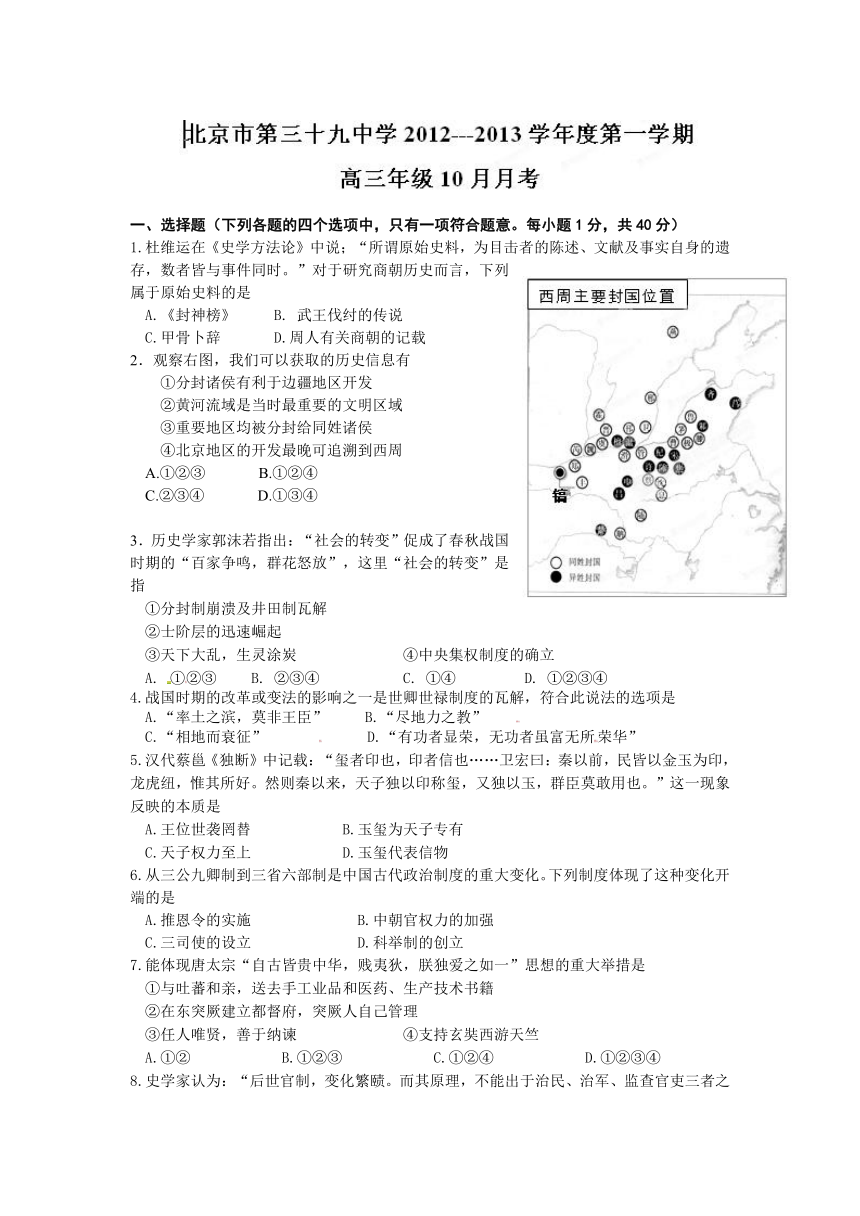

2.观察右图,我们可以获取的历史信息有

①分封诸侯有利于边疆地区开发

②黄河流域是当时最重要的文明区域

③重要地区均被分封给同姓诸侯

④北京地区的开发最晚可追溯到西周

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④

3.历史学家郭沫若指出:“社会的转变”促成了春秋战国时期的“百家争鸣,群花怒放”,这里“社会的转变”是指

①分封制崩溃及井田制瓦解

②士阶层的迅速崛起

③天下大乱,生灵涂炭 ④中央集权制度的确立

A. ①②③ B. ②③④ C. ①④ D. ①②③④

4.战国时期的改革或变法的影响之一是世卿世禄制度的瓦解,符合此说法的选项是

A.“率土之滨,莫非王臣” B.“尽地力之教”

C.“相地而衰征” D.“有功者显荣,无功者虽富无所荣华”

5.汉代蔡邕《独断》中记载:“玺者印也,印者信也……卫宏曰:秦以前,民皆以金玉为印,龙虎纽,惟其所好。然则秦以来,天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用也。”这一现象反映的本质是

A.王位世袭罔替 B.玉玺为天子专有

C.天子权力至上 D.玉玺代表信物

6.从三公九卿制到三省六部制是中国古代政治制度的重大变化。下列制度体现了这种变化开端的是

A.推恩令的实施 B.中朝官权力的加强

C.三司使的设立 D.科举制的创立

7.能体现唐太宗“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”思想的重大举措是

①与吐蕃和亲,送去手工业品和医药、生产技术书籍

②在东突厥建立都督府,突厥人自己管理

③任人唯贤,善于纳谏 ④支持玄奘西游天竺

A.①② B.①②③ C.①②④ D.①②③④

8.史学家认为:“后世官制,变化繁赜。而其原理,不能出于治民、治军、监查官吏三者之外;此亦可见……非漫然而设也。”下列评述正确的是

①这个“原理”指的是三权分立和制衡 ②秦朝的中央官制最早体现了此“原理”

③作者对“原理”的开创者持赞赏态度 ④作者对“后世”的官制持否定态度

A.①② B.②③ C.②④ D.①③

9.在下列机构中,其长官行使的职权与秦朝丞相相近的是

A.唐门下省 B.唐中书省 C.宋枢密院 D.元中书省

10.“元起朔方,固已崇尚释教,及得西域。世祖以其地广而险远,……思有以因其俗而柔其人,乃郡县土蕃之地,设官分职,而领之于帝师。”这里的“官”隶属于

A.宣政院 B.中书省 C.理藩院 D.行中书省

11.利玛窦在《中国札记》中说:“虽然我们已经说过中国的政府形式是君主制,但它在一定程度上是贵族政体,……如果没有与大臣磋商或考虑他们的意见,皇帝本人对国家大事就不能做出最后的决定。……所有的文件都必须由大臣审阅呈交皇帝。”利玛窦认为中国明朝时

A.君主制不是中国政府的主要形式 B.内阁掌握着明朝的行政大权

C.君主与内阁大臣拥有同等决策权 D.内阁一定程度上制约着君权

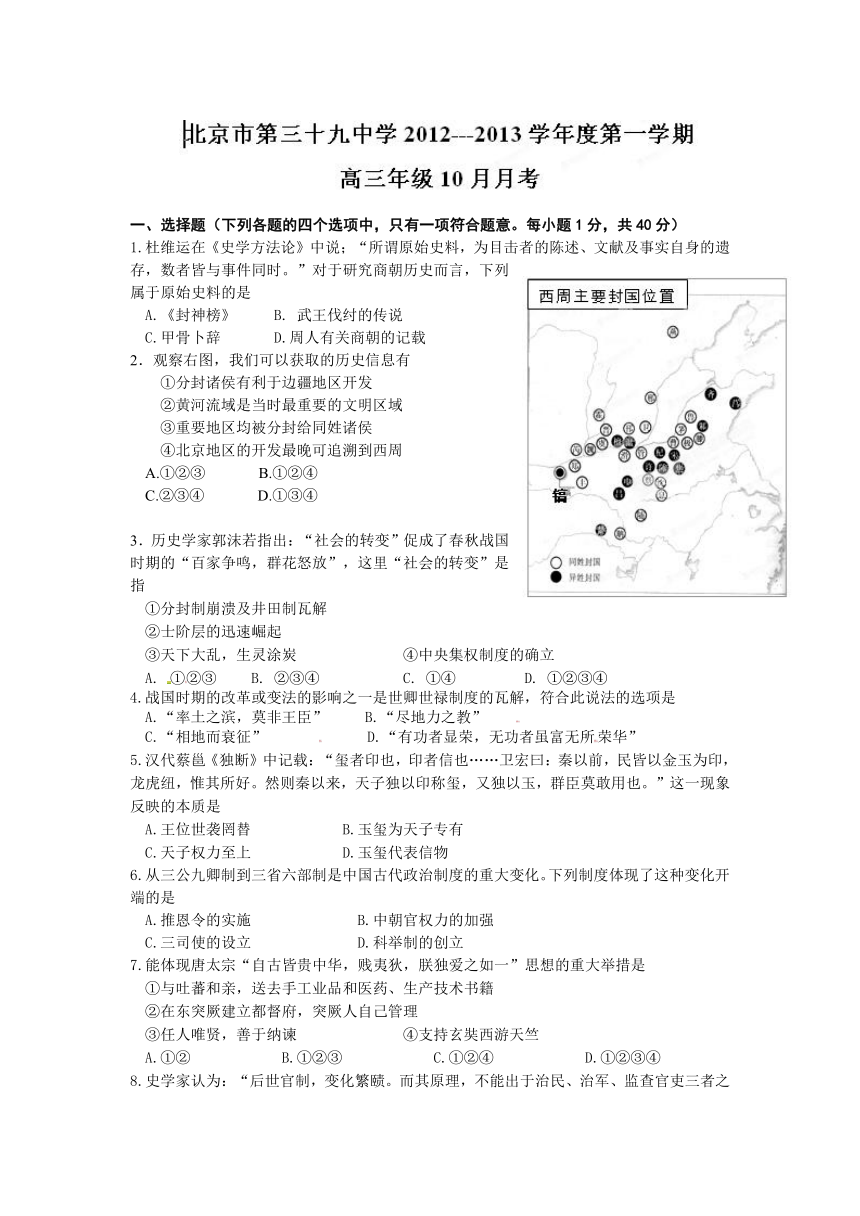

12.下图所示为我国古代某个时期的疆域。为此疆域的确定做出直接贡献的皇帝是

A.秦始皇 B.北魏孝文帝 C.唐太宗 D.康熙帝

13.加强对官吏的监察室实现立志清明的重要措施。历史上,下列机构或管制具有监察职能的是

①御史大夫 ②通判 ③内阁 ④军机处

A.①② B.②③ C.②④ D.①③

14.西欧粮食收获量与播种量之比,据罗马时代《克路美拉农书》记载为4—5倍,据13世纪英国《亨利农书》记载为3倍,而从《齐民要术》看,我国6世纪粟的收获量为播种量的24---200倍,麦类则为44---200倍。据《补农书》记载,明末清初浙江嘉兴、湖州地区水稻最高产量可达每亩910---1125斤,比20世纪末美国加州地产量还要高,这主要是因为中国古代

A.粮食作物种类繁多 B.农业精耕细作技术发达

C.粮食的单位面积产量居世界领先地位 D.铁犁牛耕技术发达

15.《汉书 食货志》记载:“今法律贱商人,商人已富贵矣;尊农夫,农夫已贫贱矣;故俗之所贵,主之所贱也;吏之所卑,法之所尊也。”这表明

A.朝廷重农,百姓抑商 B.上至朝廷下至百姓皆重农抑商

C.百姓皆重商轻农 D.重农抑商政策出现上下相背离倾向

16.唐朝后期的谚语称“扬一益二”,这两座城市商业发达的共同原因不包括

A.长江流域经济的发展 B.受重大水利工程的影响

C.是对外贸易的重要港口 D.手工业生产较为发达

17.北宋有诗曰:“江南水轮不假人,智者创物真大巧。一轮十筒挹且注,循环上下无时了。四山开辟中沃壤,万顷秧齐绿云绕。”符合诗中描绘的选项是

A.筒车用于山地灌溉 B.江南地区出现了水田

C.曲辕犁在江南得到推广 D.出现了灌溉工具翻车

18.王安石变法中设立市易务,其主要职责是

A.负责市场税收 B.调节市场物价 C.管理对外贸易 D.控制交易时间

19.陆游《杂赋》:“今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼”。诗中“草市”出现得益于

A.城市布局的变化 B.市民阶层的兴起 C.娱乐场所的出现 D.商品经济的发展

20.宋史专家邓广铭说:“宋代物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空前的。”下列史实不能佐证上述观点的是

A.商品经济发达,“市”突破了空间和时间的限制

B.宋代形成了以理学为代表的新儒学

C.在纺织业发达地区出现一定规模的自由劳动力市场

D.印刷术、指南针和火药三大发明有划时代的发展

21.明朝时松江的地方志中记载“邑之民业首藉棉布……家之租庸、服食、器用、交际、养生、送死之费,胥(都)从此出”。这种现象使

A.自然经济受到冲击 B.国家税收大为减少

C.农业大国地位动摇 D.农村土地大量荒芜

22.与前代相比,明清时期工商业取得新进展主要表现在

①纺织业手工工场的出现 ②沿海外贸港口城市走向兴盛

③制瓷业中私营手工业占据主导 ④政府垄断盐、茶等商品的经营

A. ①②③ B. ①③④ C. ①③ D. ②④

23.明代陆楫著《禁奢辨》中写道:“今天下之财富在吴越。吴俗之奢,莫盛于苏杭之民”,“只以苏杭之湖山言之,其居民按时而游,游必画舫、肩舆、珍馐、良酝,歌舞而行,可谓奢矣。而不知舆夫、舟子、歌童、舞伎仰湖山而待爨(烧火做饭)者,不知凡几”。上述材料反映出

①江南经济发达影响民风 ②社会生活日趋奢侈享乐

③主张倡俭戒奢以正风气 ④劳动就业结构发生变化

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

24.1759年,一位清朝官员说:“外洋各国夷船到粤,贩运出口货物,均以丝货为重”,“统计所买丝货,一岁之中,价值(白银)七八十万两,或百余万两”,“其货物均系江浙等省商民贩运来粤,转售外夷,载运回国。”从中可以获取的信息有

①江南地区的丝织业十分发达 ②丝绸是当时东西方贸易的重要商品

③中国已卷入资本主义世界市场 ④国内区域间长途贩运贸易已经形成

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

25.当荷兰商人来华要求与清朝通商易货,请清朝官员代写“贡表”的时候,这些官员极端蔑视海外各邦,在文中写道:“外邦之丸泥尺土,乃是中国飞埃;异域之勺水蹄涔,原属天家滴露。”造成清朝官员如此认识的原因是

A.闭关锁国使中国与世界隔绝 B.对外贸易长期处于逆差状态

C.收复台湾消除荷兰海上威胁 D.中国商业发达无需对外贸易

26.自唐至清,长期作为重要对外贸易港口的城市是

A.扬州 B.泉州 C.明州 D.广州

27.春秋战国时期,各派提出了不同的治理社会方案。儒家方案的主要特点是

A.以法律制度规范社会 B.以伦理道德规范社会

C.以强权政治规范社会 D.以道法自然规范社会

28.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写道:他们“都是些注重实践的政治家,而不是哲学家;他们关心的是改革社会,以加强他们所奉事的诸侯的力量,使诸侯们能进行战争,用武力统一国家。他们认为贵族的存在已不合时宜,要用国家的军事力量予以清除;而人民群众则需被强迫从事生产劳动。他们把商人和学者看作是些可有可无或多余的人,因而不可宽容待之”。“他们”应该是

A.儒家 B.道家 C.墨家 D.法家

29.冯天谕等著《中华文化史》提出:“董仲舒是有汉一代最有影响的思想家……我们民族性格中的封闭自我、因循守旧等劣根性,都与之直接相关。”这一观点

A.肯定董仲舒的“天人感应”学说 B.肯定董仲舒的“独尊儒术”主张

C.否定董仲舒的“大一统”学说 D.否定董仲舒的“三纲五常”学说

30.在儒学发展历程中,“沟通佛、老,以治儒书,发前人之所未发,遂别成一时代之学术”的是

A.汉代学者 B.唐代学者 C.宋代学者 D.明清学者

31.王安石提出“形者,有生之本”,与之相对立的观点是

A.“心外无物” B.“天地为万物之本”

C.“夫形于天地之间者,物也” D.“舍天地则无以为道”

32.佛教强调“直指本心”的修炼方法,与之类似的观点是

A.“温故而知新” B.“格物致知” C.“致良知” D.“经世致用”

33.小说《西游记》中的孙悟空向往“天不收,地不管,自由自在”的生活,对强加于他头上的紧箍一直耿耿于怀,成佛后首先想到的是把它打个粉碎。它可用来印证明代出现

A.追求个性自由,反对纲常礼教的思想 B.注重气节,自我节制,奋发立志的思想

C.追求民主自由,反对君主专制的思想 D.追求金钱,海外冒险的拜金主义思想

34.顾炎武在《日知录》中说:“孰知今日之清谈,有甚于前代者?昔之清谈谈老庄,今之清谈谈孔孟。……不习六艺之文,不考百工之典,不宗当代之务,举夫子论学论证之大端一切不问……以明心见性之空言,代修己治人之实学。股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱,神州荡覆,宗社丘墟。”这段论述表明顾炎武

A.痛恨孔孟学说清谈误国 B.正确指出了明朝灭亡的根源

C.认为佛学不能经世致用 D.主张经世致用反对理学空谈

35.儒学思想在后世不断发展,下列主张具有民主启蒙色彩的是

A.“民为贵,社稷次之,君为轻” B.“制天命而用之”

C.“天人感应,君权神授” D.“为天下之大害者,君而已矣”

36.贾思勰在《齐民要术》中提到:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”所反映的农学思想是

A.合理施肥,改良土壤 B.良种繁育,精耕细作

C.因时制宜,因地制宜 D.作物轮耕,提高地力

37.中国古代四大发明促进了世界文明发展,下列表述正确的是

①加速了西欧封建制度的衰落 ②孕育了西方近代自然科学

③促成了西方近代工业的兴起 ④促成世界日益连结为一个整体

A. ①② B. ①④ C. ②③④ D. ①③④

38.“初,秉忠(元朝刘秉忠)以《大明历》自辽、金承用二百余年……议欲修正而卒……守敬首言:‘历之本在于测验,而测验之器莫先仪表。今司天浑仪,宋皇祐中汴京所造,不能与此处天度相符,比量南北二极,约差四度;表石年深,亦复欹斜。’”因此郭守敬

①创制简仪 ②修订《大明历》

③编定《授时历》 ④引进西方历法

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

39.明朝后期开始,徐光启等开明士大夫与来华的欧洲传教士合译一些西方科学技术书籍,把欧洲的天文、数学、地理等著作介绍到中国,同时把中国的《大学》、《论语》等典籍介绍到欧洲。欧洲学者称之为“一次相互的启蒙”。对这一现象评价不正确的是

A.给中国传统科技注入新的生机 B.欧洲启蒙运动受到中国文化影响

C.西学东渐开启了中国工业化历程 D.为中西文化交流做出了突出贡献

40.西方学者查尔斯·莫里在《文明的解析》一书中以下图表示公元600---1800年中国绘画的发展情况。约每200年间出现一个高峰。出现于该图第一个高峰期的画作是

极高

平均值

极低

600 800 1000 1200 1400 1600 1800

重大人物数量

综合指数分数

A.《女史箴图》 B.《送子天王图》 C.《清明上河图》 D.《墨兰图》

二、综合题(41题24分,42题24分,43题20分,共计60分)

41.政治文明的演进经历了漫长而艰难的过程。阅读材料,回答问题。(24分)

材料一

(中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周和秦朝的主要政治制度。分析说明周秦政治制度的主要差别。(8分)

材料二

(2)怎样评价唐朝三省六部制在中国政治制度史上的历史作用?(4分)

材料三

本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。……靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

——朱熹《朱子语类》卷128

(3)材料中北宋“尽夺藩镇之权”的具体措施有哪些?(8分)这些措施起到了什么效果?(4分)

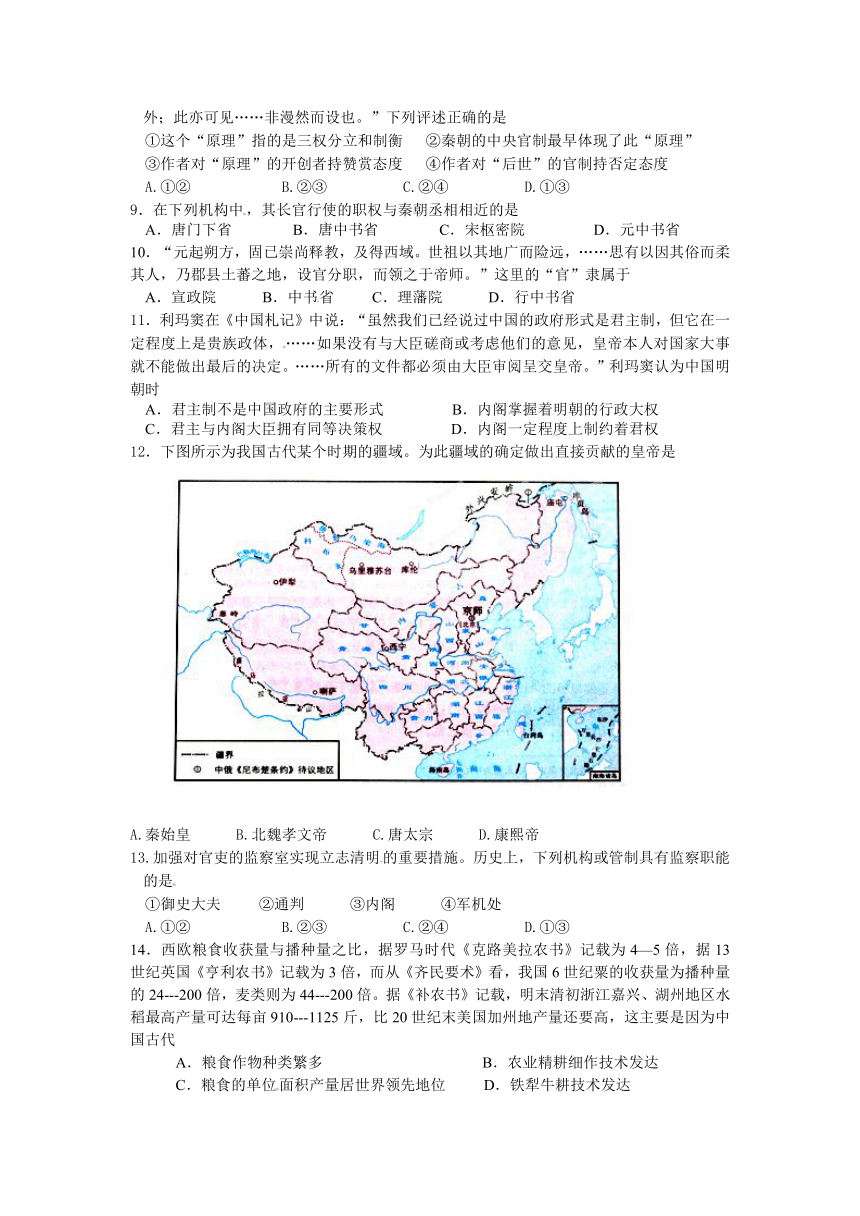

42.中国古代经济发展的一个重要分支是商业的发展,阅读图文资料,回答问题:(16分)

材料一

唐朝长安西市(局部)示意图

唐朝长安是当时世界上最大的城市,其西市是长安城最繁华的地区,被称为“金市”。根据考古发掘成果,西市遗址平面呈长方形,南北1031米,东西927米,面积0.96平方千米,四周有夯筑的围墙基址,墙基皆宽4米多。

(1)依据图文资料分析长安商业的特点。(8分)

材料二

北宋开始,全国统一王朝的都城不复设在关中。旧称富庶的关中地区已日趋衰落,与此同时,淮南、两浙、荆湖、福建等地区的农业、手工业、商业却直线上升。北宋以都城开封为中心,大力发展水运交通。汴河流经开封,《宋史》云:“唯汴之水,横亘中国,首承大河,漕引江湖,利尽南海,半天下之财赋,并山泽之百货,悉由而进。”在开封市场上,有来自江淮的粮米、沿海的水产、北方的牛羊、南方的果品、名茶,西北的石炭,成都的纸等等。

(2)分析材料,指出宋朝的长途贩运贸易在货物种类和运输方式上有什么特点?材料中体现了哪些宋代经济史信息?(列举两条即可)(8分)

材料三

明中后期,徽州“贾人几遍天下”,“不知贸迁”而贫困者受到鄙视。福建各地出产的绸、纱绢、铁、纸张、糖及荔枝、柑桔,“下吴越如流水”。景德镇的陶瓷、湖州的丝棉、漳州的纱绢、松江的棉布、杭州所产的金箔、及胭脂,行销日本,以至于有“大地日本所需,皆产自中国”之说。明后期付元初在《论开洋禁书》中说:“西洋”(今泰国、柬埔寨等地)的苏木、胡椒、犀角、象牙“皆中国所需要”;占有吕宋(今菲律宾)的葡萄牙、西班牙人“好中国绫罗杂缯”,湖州丝在原产地一斤值白银一两,运至其地则“得价二倍”。直至十九世纪初,中国手工业产品在东南亚与东亚地区都保持其影响力。

——摘编自傅衣凌《明清时代商人及商业资本》等

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出明中后期商业发展的特点和影响。(8分)

43.阅读下列材料,回答问题(12分)

材料一

五千年中华文明成就辉煌,但在一定的条件下,也会成为中国向前发展的包袱。先民修筑了万里长城,抵御了北方游牧民族的侵扰,但也限制了自己的视野和对外交往。先民开凿了大运河,沟通了中国南北,但这对于封建统治者来说,主要是为了加强中央集权,满足了专制者游玩的需要。运河往来最多的是官吏们的游船和运送皇粮的船。中国拥有“四大发明”,这固然是中华民族的奇迹和骄傲,但是罗盘针可以看风水亦可导航;火药可以制造喜庆的鞭炮,亦可以制造杀人的武器,更为关键的似乎是文化的取向。中国有远航,郑和下西洋早在哥伦布诞生之前,但主要的目的不在于开辟国际贸易,对于商品经济的发展和提高生产力,没有显而易见的深远的促进作用。

材料二

中国数千年的文明史,古圣贤的道德、教诲,祖宗制度的成法,是古代辉煌的象征,同时也是进取的阻力。立论,言必称三代;著文,开篇子曰诗云;行事,祖宗成法不可更改。因循守旧,不思变革,是我们伟大民族的另一种色彩。

材料三

美国著名的历史学家费正清曾说过:“导致中国落后的一个原因恰恰就是中国的文明在近代以前已经取得的成就本身。”

——以上材料均摘自《中西对比500年》

(1)根据上述材料,归纳概括中华文明的特征。(4分)

(2)结合明清有关史实谈谈你对材料中费正清观点的理解。(8分)

①

②

马行 邸

麸行、 磨行

鞍辔行 碳行

窦家食店 肉行

胡姬酒肆 米行

波斯邸

收宝胡商

常平仓

市署(管理机构)

柜坊

邸 果子行

卖钱贾人 椒笋行

卖药人 杂货行

靴行 金银行

秤行 生铁行

绵绣彩帛行

染行 邸

平准署

小绢行 油靛店

寄附铺 药行

笔行 鱼行 邸

1.杜维运在《史学方法论》中说;“所谓原始史料,为目击者的陈述、文献及事实自身的遗存,数者皆与事件同时。”对于研究商朝历史而言,下列属于原始史料的是

A.《封神榜》 B. 武王伐纣的传说

C.甲骨卜辞 D.周人有关商朝的记载

2.观察右图,我们可以获取的历史信息有

①分封诸侯有利于边疆地区开发

②黄河流域是当时最重要的文明区域

③重要地区均被分封给同姓诸侯

④北京地区的开发最晚可追溯到西周

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④

3.历史学家郭沫若指出:“社会的转变”促成了春秋战国时期的“百家争鸣,群花怒放”,这里“社会的转变”是指

①分封制崩溃及井田制瓦解

②士阶层的迅速崛起

③天下大乱,生灵涂炭 ④中央集权制度的确立

A. ①②③ B. ②③④ C. ①④ D. ①②③④

4.战国时期的改革或变法的影响之一是世卿世禄制度的瓦解,符合此说法的选项是

A.“率土之滨,莫非王臣” B.“尽地力之教”

C.“相地而衰征” D.“有功者显荣,无功者虽富无所荣华”

5.汉代蔡邕《独断》中记载:“玺者印也,印者信也……卫宏曰:秦以前,民皆以金玉为印,龙虎纽,惟其所好。然则秦以来,天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用也。”这一现象反映的本质是

A.王位世袭罔替 B.玉玺为天子专有

C.天子权力至上 D.玉玺代表信物

6.从三公九卿制到三省六部制是中国古代政治制度的重大变化。下列制度体现了这种变化开端的是

A.推恩令的实施 B.中朝官权力的加强

C.三司使的设立 D.科举制的创立

7.能体现唐太宗“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”思想的重大举措是

①与吐蕃和亲,送去手工业品和医药、生产技术书籍

②在东突厥建立都督府,突厥人自己管理

③任人唯贤,善于纳谏 ④支持玄奘西游天竺

A.①② B.①②③ C.①②④ D.①②③④

8.史学家认为:“后世官制,变化繁赜。而其原理,不能出于治民、治军、监查官吏三者之外;此亦可见……非漫然而设也。”下列评述正确的是

①这个“原理”指的是三权分立和制衡 ②秦朝的中央官制最早体现了此“原理”

③作者对“原理”的开创者持赞赏态度 ④作者对“后世”的官制持否定态度

A.①② B.②③ C.②④ D.①③

9.在下列机构中,其长官行使的职权与秦朝丞相相近的是

A.唐门下省 B.唐中书省 C.宋枢密院 D.元中书省

10.“元起朔方,固已崇尚释教,及得西域。世祖以其地广而险远,……思有以因其俗而柔其人,乃郡县土蕃之地,设官分职,而领之于帝师。”这里的“官”隶属于

A.宣政院 B.中书省 C.理藩院 D.行中书省

11.利玛窦在《中国札记》中说:“虽然我们已经说过中国的政府形式是君主制,但它在一定程度上是贵族政体,……如果没有与大臣磋商或考虑他们的意见,皇帝本人对国家大事就不能做出最后的决定。……所有的文件都必须由大臣审阅呈交皇帝。”利玛窦认为中国明朝时

A.君主制不是中国政府的主要形式 B.内阁掌握着明朝的行政大权

C.君主与内阁大臣拥有同等决策权 D.内阁一定程度上制约着君权

12.下图所示为我国古代某个时期的疆域。为此疆域的确定做出直接贡献的皇帝是

A.秦始皇 B.北魏孝文帝 C.唐太宗 D.康熙帝

13.加强对官吏的监察室实现立志清明的重要措施。历史上,下列机构或管制具有监察职能的是

①御史大夫 ②通判 ③内阁 ④军机处

A.①② B.②③ C.②④ D.①③

14.西欧粮食收获量与播种量之比,据罗马时代《克路美拉农书》记载为4—5倍,据13世纪英国《亨利农书》记载为3倍,而从《齐民要术》看,我国6世纪粟的收获量为播种量的24---200倍,麦类则为44---200倍。据《补农书》记载,明末清初浙江嘉兴、湖州地区水稻最高产量可达每亩910---1125斤,比20世纪末美国加州地产量还要高,这主要是因为中国古代

A.粮食作物种类繁多 B.农业精耕细作技术发达

C.粮食的单位面积产量居世界领先地位 D.铁犁牛耕技术发达

15.《汉书 食货志》记载:“今法律贱商人,商人已富贵矣;尊农夫,农夫已贫贱矣;故俗之所贵,主之所贱也;吏之所卑,法之所尊也。”这表明

A.朝廷重农,百姓抑商 B.上至朝廷下至百姓皆重农抑商

C.百姓皆重商轻农 D.重农抑商政策出现上下相背离倾向

16.唐朝后期的谚语称“扬一益二”,这两座城市商业发达的共同原因不包括

A.长江流域经济的发展 B.受重大水利工程的影响

C.是对外贸易的重要港口 D.手工业生产较为发达

17.北宋有诗曰:“江南水轮不假人,智者创物真大巧。一轮十筒挹且注,循环上下无时了。四山开辟中沃壤,万顷秧齐绿云绕。”符合诗中描绘的选项是

A.筒车用于山地灌溉 B.江南地区出现了水田

C.曲辕犁在江南得到推广 D.出现了灌溉工具翻车

18.王安石变法中设立市易务,其主要职责是

A.负责市场税收 B.调节市场物价 C.管理对外贸易 D.控制交易时间

19.陆游《杂赋》:“今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼”。诗中“草市”出现得益于

A.城市布局的变化 B.市民阶层的兴起 C.娱乐场所的出现 D.商品经济的发展

20.宋史专家邓广铭说:“宋代物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空前的。”下列史实不能佐证上述观点的是

A.商品经济发达,“市”突破了空间和时间的限制

B.宋代形成了以理学为代表的新儒学

C.在纺织业发达地区出现一定规模的自由劳动力市场

D.印刷术、指南针和火药三大发明有划时代的发展

21.明朝时松江的地方志中记载“邑之民业首藉棉布……家之租庸、服食、器用、交际、养生、送死之费,胥(都)从此出”。这种现象使

A.自然经济受到冲击 B.国家税收大为减少

C.农业大国地位动摇 D.农村土地大量荒芜

22.与前代相比,明清时期工商业取得新进展主要表现在

①纺织业手工工场的出现 ②沿海外贸港口城市走向兴盛

③制瓷业中私营手工业占据主导 ④政府垄断盐、茶等商品的经营

A. ①②③ B. ①③④ C. ①③ D. ②④

23.明代陆楫著《禁奢辨》中写道:“今天下之财富在吴越。吴俗之奢,莫盛于苏杭之民”,“只以苏杭之湖山言之,其居民按时而游,游必画舫、肩舆、珍馐、良酝,歌舞而行,可谓奢矣。而不知舆夫、舟子、歌童、舞伎仰湖山而待爨(烧火做饭)者,不知凡几”。上述材料反映出

①江南经济发达影响民风 ②社会生活日趋奢侈享乐

③主张倡俭戒奢以正风气 ④劳动就业结构发生变化

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

24.1759年,一位清朝官员说:“外洋各国夷船到粤,贩运出口货物,均以丝货为重”,“统计所买丝货,一岁之中,价值(白银)七八十万两,或百余万两”,“其货物均系江浙等省商民贩运来粤,转售外夷,载运回国。”从中可以获取的信息有

①江南地区的丝织业十分发达 ②丝绸是当时东西方贸易的重要商品

③中国已卷入资本主义世界市场 ④国内区域间长途贩运贸易已经形成

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

25.当荷兰商人来华要求与清朝通商易货,请清朝官员代写“贡表”的时候,这些官员极端蔑视海外各邦,在文中写道:“外邦之丸泥尺土,乃是中国飞埃;异域之勺水蹄涔,原属天家滴露。”造成清朝官员如此认识的原因是

A.闭关锁国使中国与世界隔绝 B.对外贸易长期处于逆差状态

C.收复台湾消除荷兰海上威胁 D.中国商业发达无需对外贸易

26.自唐至清,长期作为重要对外贸易港口的城市是

A.扬州 B.泉州 C.明州 D.广州

27.春秋战国时期,各派提出了不同的治理社会方案。儒家方案的主要特点是

A.以法律制度规范社会 B.以伦理道德规范社会

C.以强权政治规范社会 D.以道法自然规范社会

28.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写道:他们“都是些注重实践的政治家,而不是哲学家;他们关心的是改革社会,以加强他们所奉事的诸侯的力量,使诸侯们能进行战争,用武力统一国家。他们认为贵族的存在已不合时宜,要用国家的军事力量予以清除;而人民群众则需被强迫从事生产劳动。他们把商人和学者看作是些可有可无或多余的人,因而不可宽容待之”。“他们”应该是

A.儒家 B.道家 C.墨家 D.法家

29.冯天谕等著《中华文化史》提出:“董仲舒是有汉一代最有影响的思想家……我们民族性格中的封闭自我、因循守旧等劣根性,都与之直接相关。”这一观点

A.肯定董仲舒的“天人感应”学说 B.肯定董仲舒的“独尊儒术”主张

C.否定董仲舒的“大一统”学说 D.否定董仲舒的“三纲五常”学说

30.在儒学发展历程中,“沟通佛、老,以治儒书,发前人之所未发,遂别成一时代之学术”的是

A.汉代学者 B.唐代学者 C.宋代学者 D.明清学者

31.王安石提出“形者,有生之本”,与之相对立的观点是

A.“心外无物” B.“天地为万物之本”

C.“夫形于天地之间者,物也” D.“舍天地则无以为道”

32.佛教强调“直指本心”的修炼方法,与之类似的观点是

A.“温故而知新” B.“格物致知” C.“致良知” D.“经世致用”

33.小说《西游记》中的孙悟空向往“天不收,地不管,自由自在”的生活,对强加于他头上的紧箍一直耿耿于怀,成佛后首先想到的是把它打个粉碎。它可用来印证明代出现

A.追求个性自由,反对纲常礼教的思想 B.注重气节,自我节制,奋发立志的思想

C.追求民主自由,反对君主专制的思想 D.追求金钱,海外冒险的拜金主义思想

34.顾炎武在《日知录》中说:“孰知今日之清谈,有甚于前代者?昔之清谈谈老庄,今之清谈谈孔孟。……不习六艺之文,不考百工之典,不宗当代之务,举夫子论学论证之大端一切不问……以明心见性之空言,代修己治人之实学。股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱,神州荡覆,宗社丘墟。”这段论述表明顾炎武

A.痛恨孔孟学说清谈误国 B.正确指出了明朝灭亡的根源

C.认为佛学不能经世致用 D.主张经世致用反对理学空谈

35.儒学思想在后世不断发展,下列主张具有民主启蒙色彩的是

A.“民为贵,社稷次之,君为轻” B.“制天命而用之”

C.“天人感应,君权神授” D.“为天下之大害者,君而已矣”

36.贾思勰在《齐民要术》中提到:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”所反映的农学思想是

A.合理施肥,改良土壤 B.良种繁育,精耕细作

C.因时制宜,因地制宜 D.作物轮耕,提高地力

37.中国古代四大发明促进了世界文明发展,下列表述正确的是

①加速了西欧封建制度的衰落 ②孕育了西方近代自然科学

③促成了西方近代工业的兴起 ④促成世界日益连结为一个整体

A. ①② B. ①④ C. ②③④ D. ①③④

38.“初,秉忠(元朝刘秉忠)以《大明历》自辽、金承用二百余年……议欲修正而卒……守敬首言:‘历之本在于测验,而测验之器莫先仪表。今司天浑仪,宋皇祐中汴京所造,不能与此处天度相符,比量南北二极,约差四度;表石年深,亦复欹斜。’”因此郭守敬

①创制简仪 ②修订《大明历》

③编定《授时历》 ④引进西方历法

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

39.明朝后期开始,徐光启等开明士大夫与来华的欧洲传教士合译一些西方科学技术书籍,把欧洲的天文、数学、地理等著作介绍到中国,同时把中国的《大学》、《论语》等典籍介绍到欧洲。欧洲学者称之为“一次相互的启蒙”。对这一现象评价不正确的是

A.给中国传统科技注入新的生机 B.欧洲启蒙运动受到中国文化影响

C.西学东渐开启了中国工业化历程 D.为中西文化交流做出了突出贡献

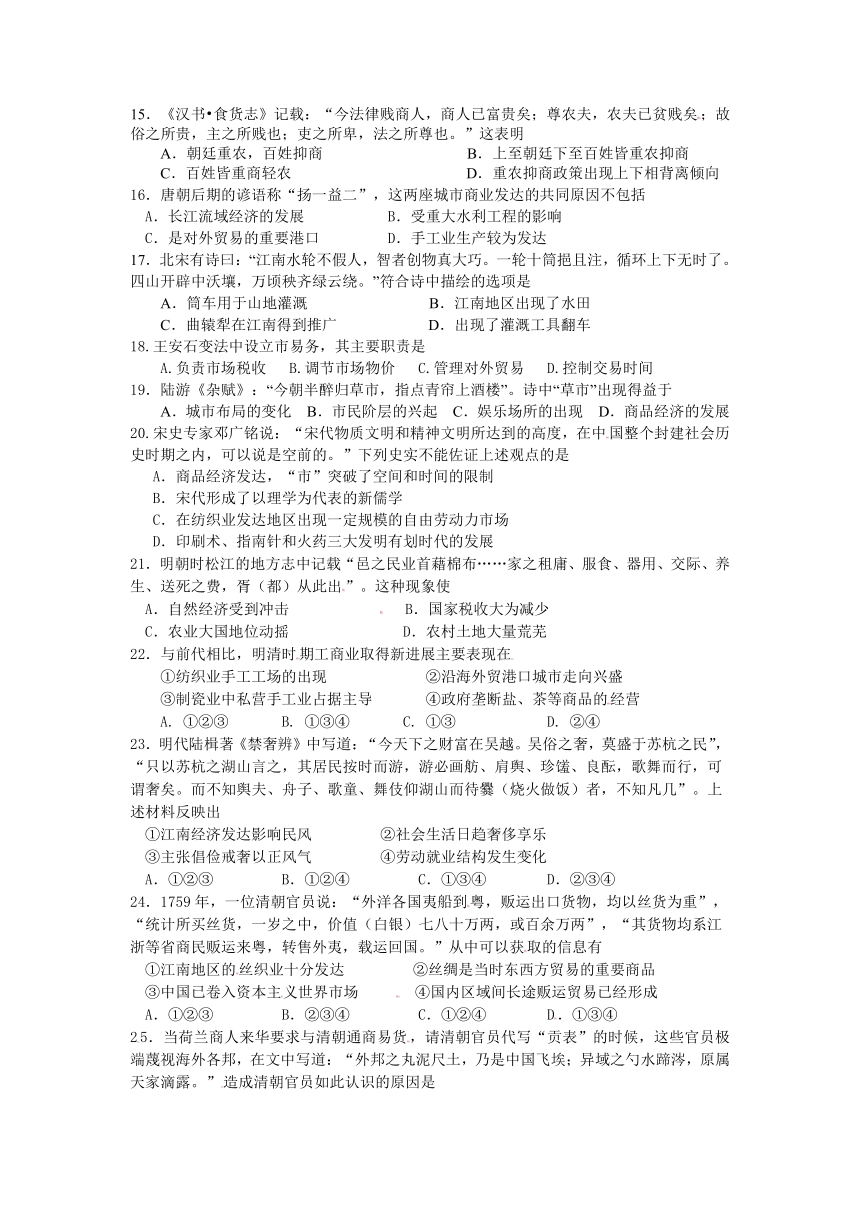

40.西方学者查尔斯·莫里在《文明的解析》一书中以下图表示公元600---1800年中国绘画的发展情况。约每200年间出现一个高峰。出现于该图第一个高峰期的画作是

极高

平均值

极低

600 800 1000 1200 1400 1600 1800

重大人物数量

综合指数分数

A.《女史箴图》 B.《送子天王图》 C.《清明上河图》 D.《墨兰图》

二、综合题(41题24分,42题24分,43题20分,共计60分)

41.政治文明的演进经历了漫长而艰难的过程。阅读材料,回答问题。(24分)

材料一

(中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周和秦朝的主要政治制度。分析说明周秦政治制度的主要差别。(8分)

材料二

(2)怎样评价唐朝三省六部制在中国政治制度史上的历史作用?(4分)

材料三

本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。……靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

——朱熹《朱子语类》卷128

(3)材料中北宋“尽夺藩镇之权”的具体措施有哪些?(8分)这些措施起到了什么效果?(4分)

42.中国古代经济发展的一个重要分支是商业的发展,阅读图文资料,回答问题:(16分)

材料一

唐朝长安西市(局部)示意图

唐朝长安是当时世界上最大的城市,其西市是长安城最繁华的地区,被称为“金市”。根据考古发掘成果,西市遗址平面呈长方形,南北1031米,东西927米,面积0.96平方千米,四周有夯筑的围墙基址,墙基皆宽4米多。

(1)依据图文资料分析长安商业的特点。(8分)

材料二

北宋开始,全国统一王朝的都城不复设在关中。旧称富庶的关中地区已日趋衰落,与此同时,淮南、两浙、荆湖、福建等地区的农业、手工业、商业却直线上升。北宋以都城开封为中心,大力发展水运交通。汴河流经开封,《宋史》云:“唯汴之水,横亘中国,首承大河,漕引江湖,利尽南海,半天下之财赋,并山泽之百货,悉由而进。”在开封市场上,有来自江淮的粮米、沿海的水产、北方的牛羊、南方的果品、名茶,西北的石炭,成都的纸等等。

(2)分析材料,指出宋朝的长途贩运贸易在货物种类和运输方式上有什么特点?材料中体现了哪些宋代经济史信息?(列举两条即可)(8分)

材料三

明中后期,徽州“贾人几遍天下”,“不知贸迁”而贫困者受到鄙视。福建各地出产的绸、纱绢、铁、纸张、糖及荔枝、柑桔,“下吴越如流水”。景德镇的陶瓷、湖州的丝棉、漳州的纱绢、松江的棉布、杭州所产的金箔、及胭脂,行销日本,以至于有“大地日本所需,皆产自中国”之说。明后期付元初在《论开洋禁书》中说:“西洋”(今泰国、柬埔寨等地)的苏木、胡椒、犀角、象牙“皆中国所需要”;占有吕宋(今菲律宾)的葡萄牙、西班牙人“好中国绫罗杂缯”,湖州丝在原产地一斤值白银一两,运至其地则“得价二倍”。直至十九世纪初,中国手工业产品在东南亚与东亚地区都保持其影响力。

——摘编自傅衣凌《明清时代商人及商业资本》等

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出明中后期商业发展的特点和影响。(8分)

43.阅读下列材料,回答问题(12分)

材料一

五千年中华文明成就辉煌,但在一定的条件下,也会成为中国向前发展的包袱。先民修筑了万里长城,抵御了北方游牧民族的侵扰,但也限制了自己的视野和对外交往。先民开凿了大运河,沟通了中国南北,但这对于封建统治者来说,主要是为了加强中央集权,满足了专制者游玩的需要。运河往来最多的是官吏们的游船和运送皇粮的船。中国拥有“四大发明”,这固然是中华民族的奇迹和骄傲,但是罗盘针可以看风水亦可导航;火药可以制造喜庆的鞭炮,亦可以制造杀人的武器,更为关键的似乎是文化的取向。中国有远航,郑和下西洋早在哥伦布诞生之前,但主要的目的不在于开辟国际贸易,对于商品经济的发展和提高生产力,没有显而易见的深远的促进作用。

材料二

中国数千年的文明史,古圣贤的道德、教诲,祖宗制度的成法,是古代辉煌的象征,同时也是进取的阻力。立论,言必称三代;著文,开篇子曰诗云;行事,祖宗成法不可更改。因循守旧,不思变革,是我们伟大民族的另一种色彩。

材料三

美国著名的历史学家费正清曾说过:“导致中国落后的一个原因恰恰就是中国的文明在近代以前已经取得的成就本身。”

——以上材料均摘自《中西对比500年》

(1)根据上述材料,归纳概括中华文明的特征。(4分)

(2)结合明清有关史实谈谈你对材料中费正清观点的理解。(8分)

①

②

马行 邸

麸行、 磨行

鞍辔行 碳行

窦家食店 肉行

胡姬酒肆 米行

波斯邸

收宝胡商

常平仓

市署(管理机构)

柜坊

邸 果子行

卖钱贾人 椒笋行

卖药人 杂货行

靴行 金银行

秤行 生铁行

绵绣彩帛行

染行 邸

平准署

小绢行 油靛店

寄附铺 药行

笔行 鱼行 邸

同课章节目录