人民版 必修二专题四 中国近现代社会生活的变迁

文档属性

| 名称 | 人民版 必修二专题四 中国近现代社会生活的变迁 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-10-14 20:07:31 | ||

图片预览

文档简介

人民版 必修二 专题四 中国近现代社会生活的变迁

【专题概要】 河北省高碑店一中历史教研组

专题分三块内容:物质生活和社会习俗的变迁、交通和通讯工具的进步、大众传播媒介的更新。19世纪中期至20世纪中叶,是社会生活变迁的第一阶段,中西合璧、不土不洋是这个阶段物质生活与社会习俗的突出特征;20世纪50年代以后,是第二个阶段;改革开放后是第三阶段,衣食住行、邮电通讯、大众传媒的变化迅速,特别是20世纪末期以来,在信息化浪潮的冲击下,互联网为人们的生活和生产提供了便捷的联络方式。这些变化与社会政治、经济的发展变化密不可分的。中国近现代社会生活的变迁,反映了现代化的进步和社会的进步。

认真阅读课本61页专题导语部分,回答以下问题:

1.中国近现代社会处于 时期,人们的 也发生了深刻变化。

2.19世纪中期至20世纪中叶,物质生活与社会习俗的突出特征是 。

3.20世纪50年代后,民众生活面貌 ,但也受到了 的严重影响而显得 和 。

4.20世纪末以来,在 的冲击下, 正在迅速改变着民众的社会生活。

第一节 物质生活和社会习俗的变迁

【课标要求】

了解近代以来物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

【本节重点、难点】

重 点:中国近代以来物质生活和社会习俗的变化。

难 点:中国近代以来物质生活和社会习俗发生变化的原因,与近代社会变动之间的联系。

阅读62页课前提示,回答问题

1. 近代初期社会生活变迁的典型特征是 。

2.在广泛吸收欧美服饰优点基础上形成的近代民族服饰是

3.近代婚俗变迁的主要特征是

【课前导学】

一、中国近现代物质生活的变迁

1.服饰的变化:

(1)变化趋势

①男装:由 逐渐向 、 、方便、 转变。

②女装:由宽松肥大向 、 的方向发展。

(2)近代:鸦片战争后到新中国的建立(特征: 并存、 与 并存、 )

①男性服饰: 是近代男子的通常服饰。西装在 传入中国, 流行开来;西装的传入和流行对中国服饰的改革具有重要的推动作用。 后,孙中山综合了西式服装和中式服装的特点,设计出 ,此后成为中国男子喜欢的标准服装。

【视野拓展】 1. 社会史观

1)社会史范式主要指从社会的角度观察历史,着重研究历史的结构和进程,注重分析研究广义的社会问题包括政治问题、经济问题、文化问题等所有问题。

2)社会问题的核心是社会保障或社会福利及其相关问题。社会问题具有广泛性、综合性和阶段性等特点。其研究领域主要包括社会变迁史、社会日常生活史、社会习俗史、家庭婚姻史、城市进化和人口流动史、社会保障史、社会政策史、人与环境关系史等。

2.中山装思想和含义

作为中国新的民族服装。孙中山阐述该服装的思想和政治含义:衣服外的四个口袋代表“国之四维”(即礼、义、廉、耻),前襟的五粒纽扣和五个口袋(一个在内侧)分别表示孙中山的五权宪法学说(行政权、立法权、司法权、考试权,还有监察权在领口(纽扣)和内侧(口袋),以彰显监察权的人民监督作用);左右袖口的三个纽扣则分别表示三民主义(民族、民权、民生)和共和的理念(平等、自由、博爱),衣领为翻领封闭式,表示严谨的治国理念;衣袋上面弧形中间突出的袋盖,笔山形代表重视知识分子,背部不缝缝,表示国家和平统一之大义。

②女性服饰: 传入中国促使人们的审美观发生重大变化。20世纪20年代后,人们吸收西方服饰的长处,对 进行改革与创新,受到广大女性的欢迎,成为城镇新潮女性的日常着装。

【问题探究】 1. 近代以来人们物质生活和社会习俗发生变化的因素?

2.为什么西式服装能够被中国人接受并得以流行?

(3)现代:

①新中国成立后至20世纪60年代中期,穿衣打扮与 生活联系在一起。中山装和以 为特征的苏式服装是普遍选择。

②60年代中期至70年代末,服装的式样和颜色单调, 盛行。

(特征:由于政治上的影响,与革命相关的服饰成为主流。)

③ 后,社会生产力的发展和港台、欧美文化的影响,人们对服饰的要求开始由穿得暖向穿得好、穿得 、穿得 过渡,人们可以根据自身的 、经济能力选择自己喜欢的服饰。(特征:与 接轨,多彩呈现;具体表现在,服饰由最基本的防寒保暖向美观大方转变,各种款式的服装层出不穷。)

2.饮食文化的变化——中西餐并行于世

(1)中国四大菜系的形成:近代百年,中国逐渐形成了影响比较大的四大菜系,即 、 、 、 。

【视野拓展】

四大菜系 代表区域 口味特点

鲁菜 山东(济南、胶州) 清香、鲜嫩、味纯

粤菜 广州、潮州等地 鲜、嫩、爽、滑

川菜 四川(成都、重庆) 味浓、重辣

淮扬菜 扬州、淮河流域一带 清淡、味甜

(2)西方餐饮文化的传入

①传入: ,西餐传入中国,西式餐馆最初由外国人经营,之后,各 陆续出现由中国人经营的西餐馆。

②中西餐区别: 方式、 种类、就餐 、 要求方面都有明显区别。

③对饮食文化的影响:西方饮食文化的传入,使一些西餐中常用的原料大量引入中国百姓饭桌, 和 也受到国人的欢迎;一批专门生产 食品的食品厂开始出现,西菜、西点成为国人饮食的重要组成部分。

【问题探究】中西餐饮食文化的区别:

①烹饪方式、食品种类、就餐环境、礼节要求存在明显;

②中餐以追求美味首要目的,西餐以营养为最高准则。

3.居室建筑的变化

(1)传统民居

①成因:各地区的 和 不同,造就了各具特色的民居建筑形式。

②典型:北方地区遍布城乡的 。

③价值:传统的民居蕴涵着深刻的文化内涵,是 的载体。

(2)近代民居的演变

①背景:鸦片战争后,在租界等外国人聚居区出现 。20世纪30年代前后,京、津等地出现了 的新式住宅。

②变化:中国居室建筑融入了 的特点,在天津、上海、厦门出现了既保留原住宅特色又体现西式建筑风貌的 ; 也受到人们的欢迎。

③特点: 。

二、中国近现代习俗风尚的变革

1.婚丧礼俗的变迁

(1)婚姻礼俗

①清末民初,一些受过 熏陶的青年男女开始反对包办婚姻, 自主;婚姻礼俗也开始 ,仿效西方的新式婚礼。

②新中国成立后, 、婚姻自主成为时尚。

(2)殡葬风俗

① ,丧礼趋于简化,出现带有浓厚的西方色彩的新式葬礼,但广大农村中实行更多的仍是传统丧礼。

②新中国成立后,开始用 代替土葬。

2.其他方面

(1)民国成立后,开展了 、迫令放足、破除神权、反对迷信等活动, 在官府活动中得以实施, 取代了跪拜作揖, 逐渐成为社交场合的常见礼节。

(2)民众思想发生变化, 、旧礼教遭到批判, 在获得受教育权利的同时,开始走出 ,步入 。

【合作探究】中国近代服饰风格和社会习俗演变的特点?

问题思考

1.中国近代社会生活变化的原因是什么?

(1)外来文化的传播(工业文明的冲击)。 (2)经济(工商业)的发展。

(3)社会政治环境的影响。

(4)人们思想的解放和观念的转变(戊戌变法和辛亥革命的推动)。

(5)中国政府的推行。

(6)中国社会内部新兴的进步力量,为振兴国家在理论上和实践上的努力。

(7)科技水平的提高 (8)全球化趋势的促进。 (9)相对和平的国际环境。

2.新式服饰和传统的华冠儒服各自体现了怎样的政治理念?

(1)华冠儒服体现的是礼制所规范的等级制度和人与人之间的不平等。

(2)新式服饰则体现出人们对平等、自由的向往。

3.社会生活的每一次大的变化,都是与特定的历史大背景相关联的:

①第一次变化:在鸦片战争以后,中国开始沦为半殖民地半封建社会,“洋货”大量涌入、上海等近代化大都市崛起,在被迫开放的沿海沿江地区,人民的生活与以前相比,发生了显著的变化。

②第二次变化:在1912年,由于推翻了封建帝制、建立了中华民国,民主的观念深入人心,旧的风俗习惯受到极大地冲击,人们的精神生活都相应地发生了变化。

③第三次变化:中华人民共和国成立后,由于政府的强制行动,一些社会丑恶现象被取缔了。物质生活上出现了平均主义,人们的生活水平普遍不高,但在城市里生活还是有保障的。

④第四次变化:改革开放以后,经济发展蒸蒸日上,政治环境也越来越宽松了,人民的生活水平有了令世界瞩目的提高,与发达国家的差距越来越小。

4、补充资料:通商口岸与近代文明的传播

〔材料一〕曾有一次,人们有力地指出,上海的工部局①是在中国最好的宣教士。这意思是说,上海的外国租界是一个实例,阐明西方文明的优点。每年成千上万的中国人由帝国他处走过上海,他们可以看到美丽的建筑、整洁的街道、燃着电灯或瓦斯灯;他们可以看到机器、自来水、电报、电话、火轮船、公园。他们在这里所得到的印象,必然多少传到内地去。上海如此,香港也如此。

──中国近代史资料丛刊《洋务运动》第八册

〔材料二〕余见上海租界街道宽阔平整而洁净,一入中国地界则污秽不堪,非牛溲马勃即垃圾臭泥,甚至老幼随处可以便溺,疮毒恶疾之人无处不有,虽呻吟仆地②皆置不理,惟掩鼻过之而已。可见有司③之失败,富室之无良,何怪乎外人轻侮也。况通商各埠、江边、海边之地,当道理宜填筑马路,如洋人租界一式,以便往来。 ──夏东元编《郑观应集》上册

从当时中外人士的这些描述和议论中,可以看出:

1.上海等通商口岸的房屋建筑、街道、公园及电灯、自来水、电报、电话、交通工具等近代公用设施和市政文明,是移植西方资本主义文明的重要表现形式,并成为中国人初步认识近代文明的直观“教材”。

2.中国模仿与学习西方近代文明正是从沿海通商口岸的租界开始的,并逐渐传播到内地各处。3.许多中国人正是通过通商口岸的外国租界,目睹了西方舶来的近代文明,由此大开眼界,更加激发了他们对西方近代文明的向往和追求。

通商口岸和租界的开辟,是西方列强殖民侵略的结果。这些地方都成为列强扩大侵略和掠夺中国的基地和跳板,但客观上也把西方资本主义文明移植到了中国。因此,通商口岸实际上也是传播西方近代文明的基地和橱窗。这样的示范效应有助于打破中国社会的封闭状态,并刺激中国资本主义的发展和近代文明在中国的传播。

【注释】①工部局:近代中国城市的外国租界内由侨民选举产生的市政管理机构,后逐渐演变为租界最高权力机构。

②仆地:倒地。 ③有司:指负有相关责任的机构或部门。

【巩固练习】

1、据地方志记载,民国时期某城市“旧式婚姻居十之七八,新式者不过十之二三”。对此理解错误的是( )

A.旧式婚礼因为简便节约更为流行 B.城市尚且如此守旧,更不要说乡村

C.婚姻习俗的新旧变迁有一个过程 D.传统的婚姻观念仍为多数人所坚持

2、某报以“新陈代谢”为题刊文:“新内阁成,旧内阁灭;新官制成,旧官制灭;新教育兴,旧教育灭;……阳历兴,阴历灭;鞠躬礼兴,拜跪礼灭……”文中所说的这些现象应当发生于( )

A.1998--1900年 B.1901--1911年

C.1912--1927年 D.1928--1937年

3、徐珂《清稗类钞》记述:“先由男子陈志愿于父母,得父母允准,即延介绍人约期订邀男女会晤,男女同意,婚约始定。”这反映晚清婚俗的变化是

A.媒妁之言控制婚约缔定 B.婚姻尊重当事人的意愿

C.婚姻听凭父母安排 D.婚姻仪式简约文明

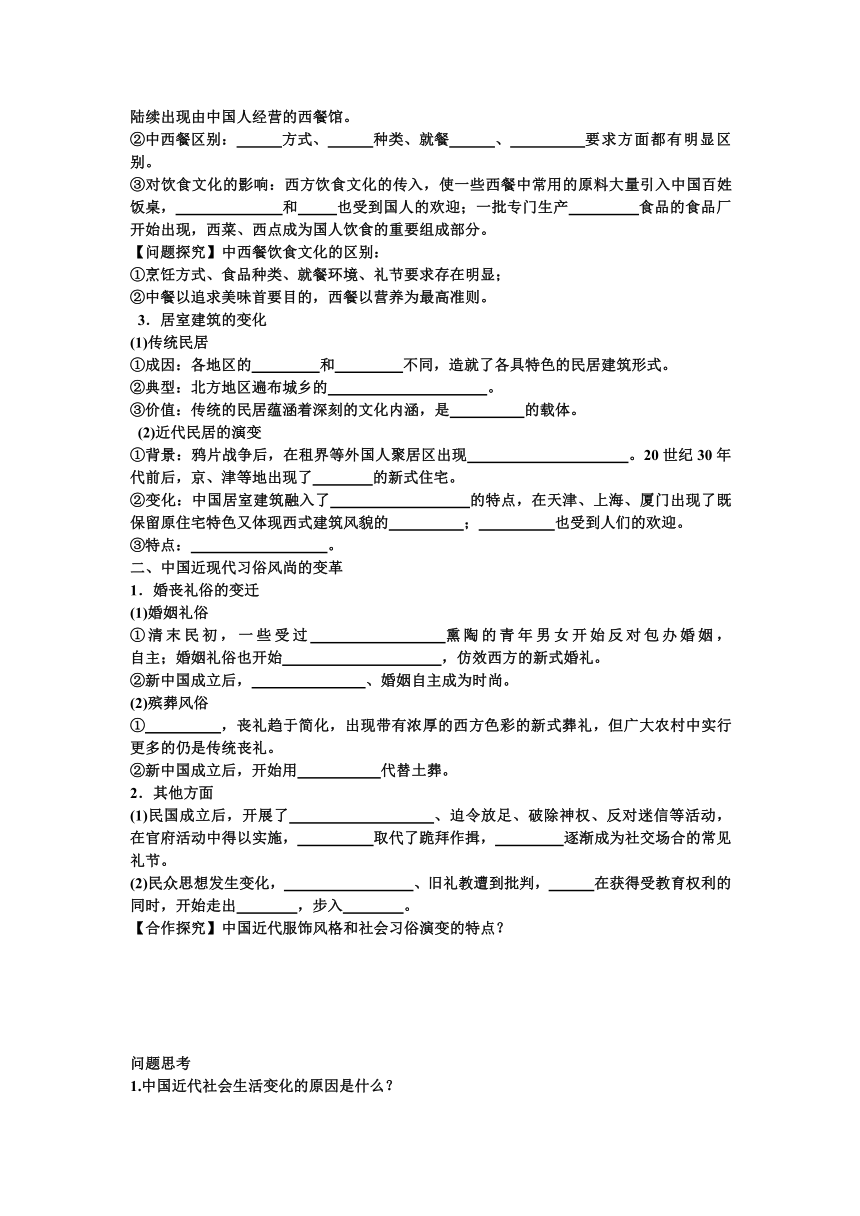

4、右图为民国年间天津同升和帽庄出售其仿制的西式帽的广告。

对此理解正确的是

①该帽一定程度上抵制了洋帽的输入

②中国社会生活受到西方文明的冲击

③广告主要宣传了博士帽的实用功能

④帽式的差异体现出男尊女卑的观念

A.②③ B.①② C.①③④ D.①②③④

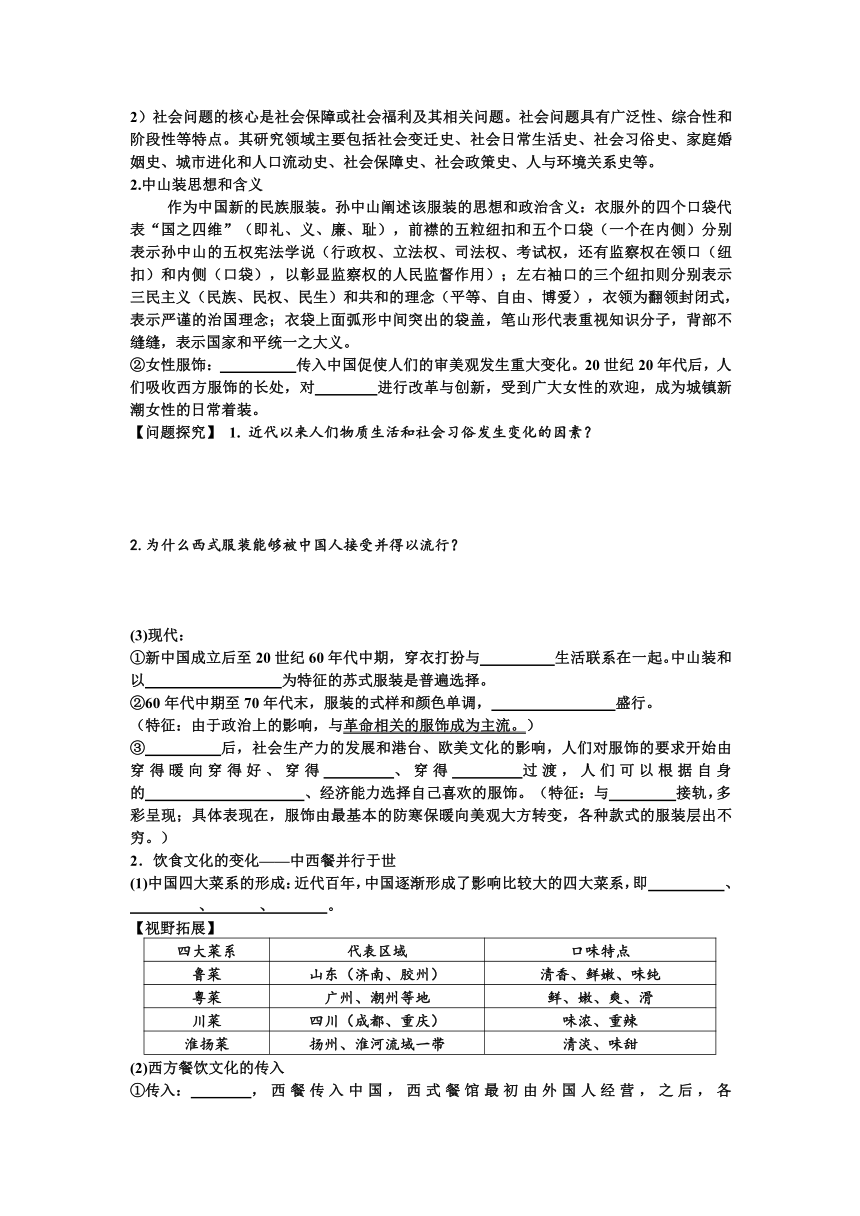

5.对下面四幅图说法不正确的是 ( )

A.男人由穿长袍马褂到着西装领带再到着中山装 B.男子服饰的改变受西式服饰的影响

C.女性穿着经过改良后的合身得体的旗袍 D.洋装取代了传统服饰

6.“番菜争推一品香,西洋风味睹先尝。刀叉耀眼盆盘洁,我爱香槟酒一觞。”这一情景在上海最早可能出现于 A.明朝 B.清朝 C.民国 D.新中国

7.“别墅”在今天仍是人们追求的高档居室建筑,20世纪30年代在中国开始出现,其最初风格特点是 A.中国传统建筑 B.中西合璧 C.完全欧化 D.中国创新

8.下列歌谣中,不能反映民国初年社会风尚的是 ( )

A.结婚证书当堂读,请个前辈来证婚 B.文明洋伞小包裹,长统洋袜短脚裤

C.辫线斜拖三尺短,之乎者也说荒唐 D.改良的头,改良的花,改良的姑娘大脚丫

9目前全世界的快餐业大多萎缩,而在中国却高速发展、攻城略地,从大城市向中小城市扩张。造成这种现象的最重要原因是 ( )

A.洋快餐比中餐有营养 B.中国市场经济的迅速发展

C.洋快餐烹饪方式科学 D.洋快餐广告宣传的影响

10.下面是《申报·自由女子之新婚谈》一段关于“文明婚礼”的描述:“梳一东洋头,披件西式衣,穿双西式履,凡凤冠霞帔、锦衣绣裙、红鞋绿袜一律不用;昂染登舆,香花簇拥,四无障碍,无须伪啼假哭,扶持背负;宣读婚约,互换戒指才一鞠躬,即携手而归,无傧相请跪拜起立之烦。”请问,这一现象出现的原因有 ( )

①近代工业文明的发展 ②近代西方思想的传播

③近代教育的发展促进人们思想观念的改变 ④中国封建制度的结束、社会的进步

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

11.阅读下列图文材料:

材料一

百日维新期间康有为上书《请禁妇女裹足折》和《请断发易服改元折》,认为女子裹足,

不能劳动;辫发长垂,不利于机器生产;宽衣博带,长裙雅步,不便于万国竞争的时代。为了“与

欧美同俗”,他说:“非易其衣服不能易人心,成风俗,新政亦不能行。”

材料二 20世纪五六十年代,“毛式中山装”一统中国服装市场(见图一);

如今,我们的服装不拘泥于一种风格,一种潮流,而能在令人眼花缭乱的服饰上,演绎出许多文化的味道来(见图二)。

班 级__________ 姓 名__________ 成 绩 ________

图一 毛式中山装 图二 令人眼花缭乱的当代服饰

请完成: 选择题:1—5_ _ _ _ _ 6—10 _ _ _ _ _

(1)依据材料一和所学知识,提炼康有为的基本主张并分析其目的。

(2)结合材料二说明新中国成立后服饰演变的基本趋势及其主要原因。

(3)综合上述材料和问题,谈谈你对我国近现代社会习俗变化的认识。

第二节 交通和通讯工具的进步

【课标要求】 了解中国近代以来交通、通讯工具的进步,认识其对人们社会生活的影响。

【本节重点、难点】

重 点:交通工具变化的表现形式。

难 点:交通工具发展的原因。

阅读68页课前提示,回答问题:

1.中国交通近代化的趋势是牵引动力由

2.近代百年中国通信手段发生巨大变化的集中体现是

【课前导学】

一、交通工具的更新

1.表现

(1)新式代步工具

① 是近代城镇中重要的交通工具,民国时期,北平、天津、上海较多。

②自行车在19世纪中后期传入中国,20世纪初在城市普及, 以后成为主要的代步工具;以至有“自行车王国”之称。

③改革开放以来,随着经济发展和人民生活水平提高, 成为又一重要交通工具,

行业发展迅速, 成为新的代步工具。

(2)机械牵引的交通工具

①轮船:在 推动下,1865年中国建成自行设计的第一艘轮船;1872年, 是近代中国最早的航运企业。

②铁路:19世纪末20世纪初,随着 的开展,中国铁路建设较快发展;新中国成立后,铁路、公路交通进入新时期, 通车是我国铁路建设史上具有里程碑意义的事件。

③城市交通:1906年天津建成 交通系统; 年上海开始有公共汽车运行;

年北京地铁运营,结束了中国没有城市地铁的历史;2003年,世界上第一条商业化

列车专线运营。

(3)民航:20世纪 年代开始起步;30年代中期形成覆盖大半个中国的航空网;

后,所有省份实现了飞机的运营。

2.现代(1949年后)交通工具发展的特点:发展快,多层次,范围广,不平衡

具有多层次性原因:

【合作探究】1、近代交通工具的更新体现了哪些特点?

2、近代交通业发展的原因?

二、通信工具的变迁

1.邮政事业的发展

(1)1866年, 开始试办邮政,1896年改为正式办 理,通信范围囊括了全国各主要商埠口岸和中心城市。

(2)辛亥革命后,大清邮政改称 , 进一步扩展。

2.电信事业的发展

(1)电报

①1877年,福建巡抚丁日昌在 架设电报线,成为中国人 的开端。

② 年,中国出现了无线电报, 年,中国开设了国际无线电报业务。

(2)电话

① 年,电话传入中国。

② ,电话线路与电话营业局所陆续增加。

③1949年11月,中华人民共和国邮电部成立,开创了 和 合一的新时代。

④20世纪80年代之后,通信技术发展迅速,至 ,中国电话用户总数已居世界第一位。

【合作探究】 近代以来交通和通讯工具的发展,对人们的社会生活有什么样的影响?

(1)积极:促进了人员、商品的流通与 的传递,加速了 的进程,改变了人们的 和思想方式,推动了经济和社会的发展。

(2)负面影响:

【问题思考】

1.19世纪末列强在中国修筑铁路产生了哪些客观的进步作用?

(1)是工业革命的必然要求,推动了中国经济的近代化。

(2)促使清朝官员改变观念,认识到修路的急迫性,客观上加快了中国铁路建设的步伐。

2.近代中国邮电通讯的发展具有怎样的特点?产生了哪些影响?

(1)特点:受到列强的控制和影响,不能独立发展;地区发展不平衡,大城市发展快,农村发展落后;其发展过程就是近代中国逐步收回邮政主权的过程。

(2)影响:邮电通讯方式的改变,一定程度上改变了人们的思想观念,增强了中国与世界的联系,促进了中国经济和社会的发展。

【资料补充】

1.中国内河航运权被西方列强所控制

清季道光十五年,英国以轮船查甸号航抵我国,此为轮船出现于我国海面之始。外轮侵入,旧有帆船,相形见绌,运费不及其廉,航行不及其速,我国航运,已难竞存。复因鸦片战败,缔结《南京条约》,五口通商,航行无阻;继以《天津条约》、《烟台条约》,增加口岸,嗣后改《长江通商章程》;未几,再行追加条款,更制定《内河行轮章程》。外轮遂在我国内河,畅行无阻。各国视为利薮,竞辟航路,设立轮船公司。──蔡增基《十年来的中国航运》,中国文化建设协会编《十 年之中国》,中国文化建设协会1937年版

2、新中国在铁路建设上取得很大成就

从1952年建成其第一条铁路──成渝铁路──算起,到1957年第一个五年建设计划完成为止,新中国先后建成干支线6 100千米,新增的营业里程占全部营业里程的18%以上。新建的宝成、兰新两大干线以及黎湛、蓝烟、鹰厦、萧穿等线加强了西北、西南与全国的联系,改变了一些海防重镇和海运港口不能以铁路与内地沟通的状况;新建的集二铁路和湘桂铁路来睦段,为加强中蒙、中越之间的国际往来创造了有利条件。──《中国铁道的发展历程》,《中国铁道年鉴》(1995

3.近代通讯设施的传入

窃泰西各国,越重洋数万里来至中土,恃其轮船、铁路之利,不啻出入户庭;至于遣将调兵,处分军事,虽悬隔山海,而如指掌,则尤以电报之枢也。中国驿递文报,羽檄交驰,人马俱敝,迟速之数,霄壤悬殊。 ──《光绪九年十一月二十八日两广总督张树声奏》,杨家骆主编:《洋务运动文献汇编》第6册,台北:世界书局

4、新中国成立后电讯事业飞速发展

2002年,中国电信业实现了向世界第一大网的跨越,电话用户总数跃居世界第一位,达4.21亿户;互联网上网人数跃居世界第二位,达5 000多万户。一个覆盖全国、连通世界、技术先进、业务多样化的现代通信网已基本形成;长途传输、本地交换、移动通信全部实现数字化,网络技术水平进入世界先进行列。固定电话普及率由1997年的7.04部/百人提高到17.5部/百人;移动电话普及率由1997年的1.07部/百人提高到16.2部/百人;已通电话的行政村比重达85.3%;与我国开通电信业务的国家和地区达到200多个

【知识体系】

【巩固练习】

1.假如你生活在1910年的福州,要到厦门去观光,为了方便和实惠,你选择的交通工具是

A.火车 B.飞机 C.轮船 D.自行车

2.下图是中国保存至今的最早的蒸汽机车“0”号机车,它在1882年开始运行。根据所学知识推断,这辆机车应该运行在

A.淞沪铁路 B.唐胥铁路

C.京张铁路 D.京汉铁路

3.随着汽车、火车、轮船在近代中国的出现,“乘客不分男

女座,可怜坐下挤非常”这样的竹枝词也开始流行起来,这反

映了 ( )

A.新式交通工具的出现冲击了传统的伦理道德

B.新式交通工具并没有改善人们的出行状况

C.人们对新式交通工具的赞同与认可 D.人们从没有停止过对交通工具改进的追求

4.诗句“从此千里争片刻,无须尺幅费笔砚。……枝枝节节环四海,地角天涯连一线”反映的是1881年底在津沪之间开通了 ( )

A.有线电报 B.无线电报 C.有线电话 D.无线电话

5.甲午战争期间,如果你是前线将领,有十万火急的军情要向朝廷报告,你当时会采用哪种方式?

A.通过驿站传递 B.通过轮船传递 C.通过有线电报传递 D.通过无线电报传递

6.截至2008年第三季度末,中国电话用户总数已超过5亿户,居世界第一位,其中固定电话用户和移动电话用户各占一半。这一现象直接说明 ( )

A.社会经济不断发展 B.通信技术发展迅速 C.当今中国人口众多 D.电话事业分属两家

7.中国近代上海轮船招商局的广告词:“发展中国航运,促进对外贸易。预定客货仓位,代客报关装货,代理水火保险,办理仓储堆栈,欢迎监督,接受批评”等。从材料中不能够获取的信息是 ( )

A.中国近代航运业已经出现 B.轮船招商局业务范围较大

C.列强垄断中国航运的局面彻底改变 D.中国近代航运业发展受西方影响

8.孙中山辞去临时大总统后,曾经计划利用外资60亿,十年内修筑20万里铁路,并说:“今日修筑铁路,实为目前唯一之急务,民国之生死存亡,系于此举。”这说明

A.西方国家乐于帮助中国修筑铁路 B.修筑铁路的重要性高于维护民国

C.中国的经济实力足以修筑大量铁路 D.修筑铁路是发展国民经济的重要措施

9.阅读下列材料:

材料一 “扒铁道,砍电杆,旋再毁坏大轮船。” ——义和团民众揭帖

材料二 1878年,英国一公司获得唐山煤矿开采权,报请修筑唐山至北塘之间的运煤铁路,遭到清政府多数官员的激烈反对。两年后,唐山至胥各庄的铁路以不用机车牵引为条件获准兴建。由于不允许用机车牵引,只好让骡马充当火车头,这就出现了“马拉火车”的天下奇闻。

材料三 1898年,袁世凯为慈禧贺寿进贡一辆奔驰牌轿车。不料,慈禧仅试坐一下便将其“打入冷宫”弃置不用了。原来,汽车解决不了“尊卑”问题,司机不但坐在慈禧的前面,而且还和她“平起平坐”,有伤“体制”,最终被闲置起来。

材料四 一些闭塞的经济地区因铁路而活跃,一些古老的城镇因铁路而面目一新……铁路在畅通经济、带动繁荣的同时还意味着信息的流通、知识的传播,意味着建立“铁路交通日常急需的各种生产过程”。所有这一切,无疑都有助于打破中国传统社会“自给自足的惰性”,推动中国的现代化的进程。 ——周积明《最初的纪元》

请回答:

(1)你如何理解材料一所反映的现象?

(2)根据材料二、三,谈谈你对清政府面对新式交通工具所表现出来的态度的看法。

(3)据材料四,归纳铁路的修建对推动中国的现代化进程有何积极影响。

1—5 6—8

第 三节 大众传播媒介的更新

【课标要求】

以我国近现代报刊、影视和互联网的逐渐普及为例,说明大众传媒的发展给人们生活方式带来的巨大变化。

【本节重点、难点】

重点:报刊、影视发展的状况。

难点:互联网的社会影响。

【课前导学】

一、大众报业的发展

1.历史渊源:中国是世界上最早 的国家之一,发行于公元887年的唐代《邸报》,是世界上现存最古老的报纸。

2.近代中国大众报业的兴起与发展

1)从19世纪40年代到90年代,在华 兴起了一股办报的热潮。拉开了中国

序幕。

2)从19世纪70年代起,中国人 自己创办近代报刊。1873年,在汉口出版的 《 》,开创了国人办报的 ; 运动中,办报成为 、

的重要手段。国人办报形成高潮,影响较大的有《 》、

《 》、《 》。

3)民国成立后, 性报刊更加活跃,并根据知识性与趣味性相结合的原则,实现了专门分工。

【问题思考】 大众报业出现原因?

(1)进入19世纪, 与 越来越不能满足时代的要求,社会呼唤着适合 需求的大众报纸的产生。

(2) 潮流的推动。

3.通俗性报刊特点

(1)采用 的语言,取材 ,运笔 ,满足了 消遣娱乐的需要。

(2)根据的 与 相结合的原则,按戏曲、电影、体育、生活、文艺、娱乐等类别实现了 ,读者可以依据自己的兴趣购买相应的报纸。

二、广播影视的普及

1.广播: (1)产生:20世纪20年代初。

(2)第一座广播台: 年1月23日,由 报商创办的 在上海正式开播。

(3)中国人自办的第一座广播电台:1926年6月1日, 正式开播。

(4)中国第一座私营广播电台:1927年3月, 开办。

(5)中国第一座全国性广播电台:1928年8月, 筹备的 在南京开播。

(6)新中国成立后建立起从中央到地方的各级广播电台。

2.电影

(1)发展

①第一次电影放映: 年8月,上海徐园“又一村”放映了 ,这是中国第一次电影放映。

② 是中国人第一次尝试自拍电影(1905年)

③民国时期,国产电影获得了快速发展。

20世纪二三十年代: 。

抗战结束后: 。

④新中国成立后,过分强调政治宣传,造成题材单一。

⑤改革开放后,激活了电影市场,增强了中国电影在世界上的影响力。

(2)发展特点:

电影在中国的放映经历了 的发展阶段。

3.电视: (1)问世:20世纪30年代

(2)发展过程:

①中国第一家电视台:1958年5月1日, 开始试播。

②1978年5月1日,北京电视台更名为 。

③到1978年,各省(自治区)、直辖市都有了自己的电视台。

④20世纪90年代中后期, 新格局逐渐形成。

⑤2008年6月9日, 通信卫星发射成功解决了农村群众看电视难的问题。

(3)现状(特点)

中国已经建成了从中央到地方、从对内到对外的多系列、多层次、多语种、多形态的广播电视传播网络,电视节目内容广泛、形式多样,民众的文化生活也更加丰富多彩。

三、互联网与民众生活的渐变

1.发展概况

当今社会正在经历着由 向 的巨变。

(1) 年,中国的第一条互联网专线正式开通。

(2) 2008年底,中国网民达到 人,普及率 其中 增速超过 。

2.应用:网上购物、网络办公、网络教学、电子信箱、电子报刊、网络游戏等

目前,互联网已分布于社会的各个领域,网络在人们日常生活中的应用日趋广泛。

3.影响:(1)互联网目前已分布于社会的各个领域;

(2)互联网在改变单调的政治生活的同时,也在构筑新型的 生活;

(3)网络在人们日常生活中的应用也日趋广泛;

(4)互联网正在改变人们的工作、学习、生活与交往方式,同时也催生着当代中国经济生活的

和 。

【问题思考】

1.认识互联网的优势缺陷,

(1)优势:①集报纸、广播、电视的优势于一体; ②费用低廉;

③可以高度互动,双向传受; ④可以更主动、更便捷和最大限度地获取信息。

(2)缺陷:①不法分子传播影响青少年的成长的不良信息; ②利用网络进行犯罪;

③青少年沉迷于网络游戏。

2.中国电视网络迅速普及的原因有哪些?

(1)社会经济发展,人民物质生活水平的提高。

(2)电视技术的进步,特别是卫星传送技术的应用,使电视的有效覆盖范围扩大到全国甚至全球。

(3)政府实行“村村通”工程,推进电视网络的普

3.如何认识互联网和其他大众传媒的关系?

(1)四大媒介都具有传播信息的功能,并且四大媒介共同向上发展。

(2)互联网的普及不但没有削弱其他媒介的地位,而且出现同时向上发展的趋势,实际上传统的媒介纷纷通过网络来获得读者和观众,许多有实力的传统媒介机构都建有自己的网站,争夺网络媒介的一席之地。

(3)各种媒介都具有自己独特的优势,互相不能完全取代。

【资料补充】

1、中国电影的萌芽

〔材料一〕徐园①初三夜仍设文虎②候教,西洋影戏,客串戏法。─《申报》1896年8月10日

〔材料二〕徐园七夕仍设文虎候教……园内陈设古玩、异果、奇花,兼叙清曲,是夜准放奇巧焰火,又一村③并演西洋影戏。──《申报》1896年8月14日

〔材料三〕第一是开眼界,可以当作游历,看看欧美各国的风土人情,即如那名山胜水、出奇的工程、著名的古迹、冷带热带、各种景致、各种情形,至于那开矿的、耕田的、作工的、卖艺的、赛马的、斗力的,种种事情,真如同身历其境,亲眼得见一样……所演的故事里头,有许多的道理,很可以劝善戒恶,叫人警醒……人得了闲,时常看看,岂不比听戏强的多么?中国戏小孩子们看了,坏处很多,好处极少,我也不必细说,明白点的人都知道。那淫荡不堪的戏,最容易引诱坏了青年的子弟,不用说了,就是那好戏,也不免夹杂着迷信邪说,……人能把爱看戏的心,移在看电影上,保管他有益处。

2.外国传教士在中国创办报纸

〔材料一〕既而渐入中华各省亦有立此报馆者,而尤以西人教会报为多,故前有耶稣教会派人查考中国各报始末,去年已经刊列,除京报外,自始至今①共有七十六种……十之六系教会报,有数月停止者,有数年停止者。──杨光辉等编《中国近代报刊发展概况》

〔材料二〕自林乐知②、李提摩太诸人创《万国公报》,属中土人士为译述,旬月一发刊,虽专为基督教家言,然亦锐意以开导民智为己任,破除文人之结习,于报界一新其面目。甲午以后,言维新变法者如狂,于是《时务报》、《湘学报》等……顾其时则无有党派,攘臂发抒,恶旧俗而维新之是求,如保中国不保大清,变君主以为民主之说,亦时有流露。

【巩固练习】

1.1897年,中国出现了两份白话报。1900年以后,白话报的数量开始急剧增加,到1911年间,共出版了一百多种。与这一现象无关的是 ( )

A.民族危机的困境 B.维新思想的启蒙作用C.文学革命的影响 D.民主革命思想的传播

2、1909年初,《大公报》上的一篇文章称“第一是开眼界,可以当作游历,看看欧美各国的风土人情……真如同身历其境,亲眼看见一样……时常看看,岂不比听戏强的多么?”使人们“开眼界”的是 A.电视 B.电影 C.报纸 D.广播

3.鸦片战争中,英国全权代表璞鼎查乘船从伦敦出发,途中还在孟买逗留了十天,到达澳门用了67天。而清政府派官员琦善与奕山从北京紧急南下,到达广州分别用时56天、57天。这说明

①中国在战争中实际上丧失了应有地利 ②英国官员在战争中运筹帷幄决胜千里 ③交通技术在近代战争中作用渐居首位 ④工业文明在近代战争中取得了优势地位

A.①②③ B.①④ C.①②④ D.②③④

4、2008年8月14日上午10点,待在家中的新加坡居民为及时掌握北京奥运会第一手资讯,并就某一项赛事发表自己的看法,最好选择哪一媒介 ( )

A.报纸 B.电视 C.广播 D.互联网

5右图是1907年秋瑾在上海创办的妇女杂志。该杂志设有论说、演坛、译编、传记、小说、文苑、新闻和调查等栏目。该杂志大量发行对人们的影响有 ( )

①开阔视野 ②关注国事 ③减少文盲 ④传播新知识

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

6、“消失的旧时光一九四三,在回忆的路上时间变的好慢,老街坊小弄堂,

是属于那年代白墙黑瓦的淡淡的忧伤……”以上是周杰伦的歌曲《上海1943》

中的一段歌词。下列情况在1943年的上海不可能出现的是

A.青年男女身着西服、婚纱在西式教堂中举行婚礼

B.恋爱中的青年男女把约会地点选在咖啡馆、西餐厅、电影院

C.工人上班有的坐公共汽车,有的骑自行车,如果去北平出差也可以选择乘坐飞机

D.许小姐爱好很多,如读书、阅读《申报》、看上海当地电视台播放的电视节目等

7、随着汽车、火车、轮船在近代中国的出现,"乘客不分男女座,可怜坐下挤非常"这样的竹枝词也开始流行起来,这反映了

A.新式交通工具的出现冲击了传统的伦理道德 B.新式交通工具并没有改善人们的出行状况

班 级__________ 姓 名__________ 成 绩 ________

C.人们对新式交通工具的赞同与认可 D.人们从没有停止过对交通工具改进的追求

8、《焦点访谈》《东方时空》《新闻调查》《同一首歌》是哪一传媒的名牌栏目

A.报刊 B.广播 C.电视 D.互联网

9、2009年7月中旬,在百度贴吧里,一个只有标题“贾君鹏,你妈妈喊你回家吃饭!”没有任何内容的空贴,在短短一天时间内迅速成为网络第一神帖,点击数百万次,回帖数十万条,引发了一场网友们纷纷参与的网络集体大狂欢。同时,与其意思相似的流行语开始大行其道。祖国60周年大庆,有网友就打出了“台湾,你妈喊你回家吃饭!”的口号,得到了普遍认同。 由此可见,网络传媒( )

①具有迅速传递信息的作用 ②具有很强的表现力和感染力

③改变了人们的生活方式 ④决定社会的舆论导向

A.①②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②

10、“盖天津(城)市发展之趋势,其初围绕旧城,继则沿河流,复次则沿铁道线,自有电气事业则沿电车道而发展。”这反映出近代天津城市化进程的显著特点是

A.以老城区为中心不断扩展 B.伴随交通方式的变化而发展

C.由城市周边的不断开发而发展 D.伴随工商业的发展而发展

11、阅读下列材料:

材料一:本地处海疆,操航业者甚火。通商以前,俱用沙舱,以其形似鲨鱼,故有此名。……由南载往花布之类,曰南货;由北载来豆饼之类,曰北货。当时,本邑富商,均以此而获利。道光中,行海运,岁漕百万,由沪至天氏亦借沙船,官商称便。自汽船盛行后,搭客运货,更为便利,而沙船之业遂衰,即海运亦归招商局承办。今之沙船,寥落如晨星矣。

──黄苇、夏林根编《近代上海地方志经济史料选辑》

材料二:“黄包车”之于上海或许有着特别的典型意义,他在黄浦江边无奈地转动了82年,如一位风霜尽染的老人,于1956年安然退进博物馆。

──摘自新华网

材料三:到20世纪80年代呼啦啦驶出的出租轿车,车轮声声,碾出了半个世纪来社会生活的沧桑变化。

(1)依据材料一,说出材料反映的生活景象是什么?

(2)结合所学知识,指出近代中国交通工具的发生变革的原因有哪些?

(3)从材料三出发,结合所学知识,分析新中国成立后,党和政府是如何改变交通落后状况的。

1—5 6—10

(1)主张:放足、剪辫、易服。目的:革除固有陋习;启发民众智慧;学习西方文明;推行变法新政。(答其中3点即可)

(2)基本趋势:由单一性到多样化;由封闭走向开放;由颜色单调到五彩缤纷。主要原因;改革开放的不断深化;社会生产力的迅速发展;物质生活水平的提高;思想观念的日益解放;审美水平的进一步提高。

(3)认识:社会习俗的变化与时代要求、政治革命和经济发展息息相关;社会习俗的变化是一个循序渐进的过程,不可能一蹴而就。(言之有理即可)

(1)义和团对铁路、电线、轮船的态度,是农民阶级反对帝国主义侵略的本能反映,具有朴素的爱国主义性质,但也说明了近代中国人民思想的愚昧落后。

(2)清政府对待新式交通工具的态度,纯粹是愚昧的表现。清政府的举动延缓了新式交通工具在中国的推广,不利于中国的近代化。

(3)有利于落后地区经济的发展;有利于知识的传播和信息的交流;有利于铁路交通相关部门的生产;有利于自然经济的进一步解体。

(1)汽船被广泛接受后,传统的沙船航运日渐衰败。

(2)西方列强侵略的客观影响;中国人向西方学习的活动中,自觉接受交通工具的革新。(3)国家投入巨额资金大规模兴建铁路、公路;改革机车、铁路技术;发展民航运输等。

【专题概要】 河北省高碑店一中历史教研组

专题分三块内容:物质生活和社会习俗的变迁、交通和通讯工具的进步、大众传播媒介的更新。19世纪中期至20世纪中叶,是社会生活变迁的第一阶段,中西合璧、不土不洋是这个阶段物质生活与社会习俗的突出特征;20世纪50年代以后,是第二个阶段;改革开放后是第三阶段,衣食住行、邮电通讯、大众传媒的变化迅速,特别是20世纪末期以来,在信息化浪潮的冲击下,互联网为人们的生活和生产提供了便捷的联络方式。这些变化与社会政治、经济的发展变化密不可分的。中国近现代社会生活的变迁,反映了现代化的进步和社会的进步。

认真阅读课本61页专题导语部分,回答以下问题:

1.中国近现代社会处于 时期,人们的 也发生了深刻变化。

2.19世纪中期至20世纪中叶,物质生活与社会习俗的突出特征是 。

3.20世纪50年代后,民众生活面貌 ,但也受到了 的严重影响而显得 和 。

4.20世纪末以来,在 的冲击下, 正在迅速改变着民众的社会生活。

第一节 物质生活和社会习俗的变迁

【课标要求】

了解近代以来物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。

【本节重点、难点】

重 点:中国近代以来物质生活和社会习俗的变化。

难 点:中国近代以来物质生活和社会习俗发生变化的原因,与近代社会变动之间的联系。

阅读62页课前提示,回答问题

1. 近代初期社会生活变迁的典型特征是 。

2.在广泛吸收欧美服饰优点基础上形成的近代民族服饰是

3.近代婚俗变迁的主要特征是

【课前导学】

一、中国近现代物质生活的变迁

1.服饰的变化:

(1)变化趋势

①男装:由 逐渐向 、 、方便、 转变。

②女装:由宽松肥大向 、 的方向发展。

(2)近代:鸦片战争后到新中国的建立(特征: 并存、 与 并存、 )

①男性服饰: 是近代男子的通常服饰。西装在 传入中国, 流行开来;西装的传入和流行对中国服饰的改革具有重要的推动作用。 后,孙中山综合了西式服装和中式服装的特点,设计出 ,此后成为中国男子喜欢的标准服装。

【视野拓展】 1. 社会史观

1)社会史范式主要指从社会的角度观察历史,着重研究历史的结构和进程,注重分析研究广义的社会问题包括政治问题、经济问题、文化问题等所有问题。

2)社会问题的核心是社会保障或社会福利及其相关问题。社会问题具有广泛性、综合性和阶段性等特点。其研究领域主要包括社会变迁史、社会日常生活史、社会习俗史、家庭婚姻史、城市进化和人口流动史、社会保障史、社会政策史、人与环境关系史等。

2.中山装思想和含义

作为中国新的民族服装。孙中山阐述该服装的思想和政治含义:衣服外的四个口袋代表“国之四维”(即礼、义、廉、耻),前襟的五粒纽扣和五个口袋(一个在内侧)分别表示孙中山的五权宪法学说(行政权、立法权、司法权、考试权,还有监察权在领口(纽扣)和内侧(口袋),以彰显监察权的人民监督作用);左右袖口的三个纽扣则分别表示三民主义(民族、民权、民生)和共和的理念(平等、自由、博爱),衣领为翻领封闭式,表示严谨的治国理念;衣袋上面弧形中间突出的袋盖,笔山形代表重视知识分子,背部不缝缝,表示国家和平统一之大义。

②女性服饰: 传入中国促使人们的审美观发生重大变化。20世纪20年代后,人们吸收西方服饰的长处,对 进行改革与创新,受到广大女性的欢迎,成为城镇新潮女性的日常着装。

【问题探究】 1. 近代以来人们物质生活和社会习俗发生变化的因素?

2.为什么西式服装能够被中国人接受并得以流行?

(3)现代:

①新中国成立后至20世纪60年代中期,穿衣打扮与 生活联系在一起。中山装和以 为特征的苏式服装是普遍选择。

②60年代中期至70年代末,服装的式样和颜色单调, 盛行。

(特征:由于政治上的影响,与革命相关的服饰成为主流。)

③ 后,社会生产力的发展和港台、欧美文化的影响,人们对服饰的要求开始由穿得暖向穿得好、穿得 、穿得 过渡,人们可以根据自身的 、经济能力选择自己喜欢的服饰。(特征:与 接轨,多彩呈现;具体表现在,服饰由最基本的防寒保暖向美观大方转变,各种款式的服装层出不穷。)

2.饮食文化的变化——中西餐并行于世

(1)中国四大菜系的形成:近代百年,中国逐渐形成了影响比较大的四大菜系,即 、 、 、 。

【视野拓展】

四大菜系 代表区域 口味特点

鲁菜 山东(济南、胶州) 清香、鲜嫩、味纯

粤菜 广州、潮州等地 鲜、嫩、爽、滑

川菜 四川(成都、重庆) 味浓、重辣

淮扬菜 扬州、淮河流域一带 清淡、味甜

(2)西方餐饮文化的传入

①传入: ,西餐传入中国,西式餐馆最初由外国人经营,之后,各 陆续出现由中国人经营的西餐馆。

②中西餐区别: 方式、 种类、就餐 、 要求方面都有明显区别。

③对饮食文化的影响:西方饮食文化的传入,使一些西餐中常用的原料大量引入中国百姓饭桌, 和 也受到国人的欢迎;一批专门生产 食品的食品厂开始出现,西菜、西点成为国人饮食的重要组成部分。

【问题探究】中西餐饮食文化的区别:

①烹饪方式、食品种类、就餐环境、礼节要求存在明显;

②中餐以追求美味首要目的,西餐以营养为最高准则。

3.居室建筑的变化

(1)传统民居

①成因:各地区的 和 不同,造就了各具特色的民居建筑形式。

②典型:北方地区遍布城乡的 。

③价值:传统的民居蕴涵着深刻的文化内涵,是 的载体。

(2)近代民居的演变

①背景:鸦片战争后,在租界等外国人聚居区出现 。20世纪30年代前后,京、津等地出现了 的新式住宅。

②变化:中国居室建筑融入了 的特点,在天津、上海、厦门出现了既保留原住宅特色又体现西式建筑风貌的 ; 也受到人们的欢迎。

③特点: 。

二、中国近现代习俗风尚的变革

1.婚丧礼俗的变迁

(1)婚姻礼俗

①清末民初,一些受过 熏陶的青年男女开始反对包办婚姻, 自主;婚姻礼俗也开始 ,仿效西方的新式婚礼。

②新中国成立后, 、婚姻自主成为时尚。

(2)殡葬风俗

① ,丧礼趋于简化,出现带有浓厚的西方色彩的新式葬礼,但广大农村中实行更多的仍是传统丧礼。

②新中国成立后,开始用 代替土葬。

2.其他方面

(1)民国成立后,开展了 、迫令放足、破除神权、反对迷信等活动, 在官府活动中得以实施, 取代了跪拜作揖, 逐渐成为社交场合的常见礼节。

(2)民众思想发生变化, 、旧礼教遭到批判, 在获得受教育权利的同时,开始走出 ,步入 。

【合作探究】中国近代服饰风格和社会习俗演变的特点?

问题思考

1.中国近代社会生活变化的原因是什么?

(1)外来文化的传播(工业文明的冲击)。 (2)经济(工商业)的发展。

(3)社会政治环境的影响。

(4)人们思想的解放和观念的转变(戊戌变法和辛亥革命的推动)。

(5)中国政府的推行。

(6)中国社会内部新兴的进步力量,为振兴国家在理论上和实践上的努力。

(7)科技水平的提高 (8)全球化趋势的促进。 (9)相对和平的国际环境。

2.新式服饰和传统的华冠儒服各自体现了怎样的政治理念?

(1)华冠儒服体现的是礼制所规范的等级制度和人与人之间的不平等。

(2)新式服饰则体现出人们对平等、自由的向往。

3.社会生活的每一次大的变化,都是与特定的历史大背景相关联的:

①第一次变化:在鸦片战争以后,中国开始沦为半殖民地半封建社会,“洋货”大量涌入、上海等近代化大都市崛起,在被迫开放的沿海沿江地区,人民的生活与以前相比,发生了显著的变化。

②第二次变化:在1912年,由于推翻了封建帝制、建立了中华民国,民主的观念深入人心,旧的风俗习惯受到极大地冲击,人们的精神生活都相应地发生了变化。

③第三次变化:中华人民共和国成立后,由于政府的强制行动,一些社会丑恶现象被取缔了。物质生活上出现了平均主义,人们的生活水平普遍不高,但在城市里生活还是有保障的。

④第四次变化:改革开放以后,经济发展蒸蒸日上,政治环境也越来越宽松了,人民的生活水平有了令世界瞩目的提高,与发达国家的差距越来越小。

4、补充资料:通商口岸与近代文明的传播

〔材料一〕曾有一次,人们有力地指出,上海的工部局①是在中国最好的宣教士。这意思是说,上海的外国租界是一个实例,阐明西方文明的优点。每年成千上万的中国人由帝国他处走过上海,他们可以看到美丽的建筑、整洁的街道、燃着电灯或瓦斯灯;他们可以看到机器、自来水、电报、电话、火轮船、公园。他们在这里所得到的印象,必然多少传到内地去。上海如此,香港也如此。

──中国近代史资料丛刊《洋务运动》第八册

〔材料二〕余见上海租界街道宽阔平整而洁净,一入中国地界则污秽不堪,非牛溲马勃即垃圾臭泥,甚至老幼随处可以便溺,疮毒恶疾之人无处不有,虽呻吟仆地②皆置不理,惟掩鼻过之而已。可见有司③之失败,富室之无良,何怪乎外人轻侮也。况通商各埠、江边、海边之地,当道理宜填筑马路,如洋人租界一式,以便往来。 ──夏东元编《郑观应集》上册

从当时中外人士的这些描述和议论中,可以看出:

1.上海等通商口岸的房屋建筑、街道、公园及电灯、自来水、电报、电话、交通工具等近代公用设施和市政文明,是移植西方资本主义文明的重要表现形式,并成为中国人初步认识近代文明的直观“教材”。

2.中国模仿与学习西方近代文明正是从沿海通商口岸的租界开始的,并逐渐传播到内地各处。3.许多中国人正是通过通商口岸的外国租界,目睹了西方舶来的近代文明,由此大开眼界,更加激发了他们对西方近代文明的向往和追求。

通商口岸和租界的开辟,是西方列强殖民侵略的结果。这些地方都成为列强扩大侵略和掠夺中国的基地和跳板,但客观上也把西方资本主义文明移植到了中国。因此,通商口岸实际上也是传播西方近代文明的基地和橱窗。这样的示范效应有助于打破中国社会的封闭状态,并刺激中国资本主义的发展和近代文明在中国的传播。

【注释】①工部局:近代中国城市的外国租界内由侨民选举产生的市政管理机构,后逐渐演变为租界最高权力机构。

②仆地:倒地。 ③有司:指负有相关责任的机构或部门。

【巩固练习】

1、据地方志记载,民国时期某城市“旧式婚姻居十之七八,新式者不过十之二三”。对此理解错误的是( )

A.旧式婚礼因为简便节约更为流行 B.城市尚且如此守旧,更不要说乡村

C.婚姻习俗的新旧变迁有一个过程 D.传统的婚姻观念仍为多数人所坚持

2、某报以“新陈代谢”为题刊文:“新内阁成,旧内阁灭;新官制成,旧官制灭;新教育兴,旧教育灭;……阳历兴,阴历灭;鞠躬礼兴,拜跪礼灭……”文中所说的这些现象应当发生于( )

A.1998--1900年 B.1901--1911年

C.1912--1927年 D.1928--1937年

3、徐珂《清稗类钞》记述:“先由男子陈志愿于父母,得父母允准,即延介绍人约期订邀男女会晤,男女同意,婚约始定。”这反映晚清婚俗的变化是

A.媒妁之言控制婚约缔定 B.婚姻尊重当事人的意愿

C.婚姻听凭父母安排 D.婚姻仪式简约文明

4、右图为民国年间天津同升和帽庄出售其仿制的西式帽的广告。

对此理解正确的是

①该帽一定程度上抵制了洋帽的输入

②中国社会生活受到西方文明的冲击

③广告主要宣传了博士帽的实用功能

④帽式的差异体现出男尊女卑的观念

A.②③ B.①② C.①③④ D.①②③④

5.对下面四幅图说法不正确的是 ( )

A.男人由穿长袍马褂到着西装领带再到着中山装 B.男子服饰的改变受西式服饰的影响

C.女性穿着经过改良后的合身得体的旗袍 D.洋装取代了传统服饰

6.“番菜争推一品香,西洋风味睹先尝。刀叉耀眼盆盘洁,我爱香槟酒一觞。”这一情景在上海最早可能出现于 A.明朝 B.清朝 C.民国 D.新中国

7.“别墅”在今天仍是人们追求的高档居室建筑,20世纪30年代在中国开始出现,其最初风格特点是 A.中国传统建筑 B.中西合璧 C.完全欧化 D.中国创新

8.下列歌谣中,不能反映民国初年社会风尚的是 ( )

A.结婚证书当堂读,请个前辈来证婚 B.文明洋伞小包裹,长统洋袜短脚裤

C.辫线斜拖三尺短,之乎者也说荒唐 D.改良的头,改良的花,改良的姑娘大脚丫

9目前全世界的快餐业大多萎缩,而在中国却高速发展、攻城略地,从大城市向中小城市扩张。造成这种现象的最重要原因是 ( )

A.洋快餐比中餐有营养 B.中国市场经济的迅速发展

C.洋快餐烹饪方式科学 D.洋快餐广告宣传的影响

10.下面是《申报·自由女子之新婚谈》一段关于“文明婚礼”的描述:“梳一东洋头,披件西式衣,穿双西式履,凡凤冠霞帔、锦衣绣裙、红鞋绿袜一律不用;昂染登舆,香花簇拥,四无障碍,无须伪啼假哭,扶持背负;宣读婚约,互换戒指才一鞠躬,即携手而归,无傧相请跪拜起立之烦。”请问,这一现象出现的原因有 ( )

①近代工业文明的发展 ②近代西方思想的传播

③近代教育的发展促进人们思想观念的改变 ④中国封建制度的结束、社会的进步

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

11.阅读下列图文材料:

材料一

百日维新期间康有为上书《请禁妇女裹足折》和《请断发易服改元折》,认为女子裹足,

不能劳动;辫发长垂,不利于机器生产;宽衣博带,长裙雅步,不便于万国竞争的时代。为了“与

欧美同俗”,他说:“非易其衣服不能易人心,成风俗,新政亦不能行。”

材料二 20世纪五六十年代,“毛式中山装”一统中国服装市场(见图一);

如今,我们的服装不拘泥于一种风格,一种潮流,而能在令人眼花缭乱的服饰上,演绎出许多文化的味道来(见图二)。

班 级__________ 姓 名__________ 成 绩 ________

图一 毛式中山装 图二 令人眼花缭乱的当代服饰

请完成: 选择题:1—5_ _ _ _ _ 6—10 _ _ _ _ _

(1)依据材料一和所学知识,提炼康有为的基本主张并分析其目的。

(2)结合材料二说明新中国成立后服饰演变的基本趋势及其主要原因。

(3)综合上述材料和问题,谈谈你对我国近现代社会习俗变化的认识。

第二节 交通和通讯工具的进步

【课标要求】 了解中国近代以来交通、通讯工具的进步,认识其对人们社会生活的影响。

【本节重点、难点】

重 点:交通工具变化的表现形式。

难 点:交通工具发展的原因。

阅读68页课前提示,回答问题:

1.中国交通近代化的趋势是牵引动力由

2.近代百年中国通信手段发生巨大变化的集中体现是

【课前导学】

一、交通工具的更新

1.表现

(1)新式代步工具

① 是近代城镇中重要的交通工具,民国时期,北平、天津、上海较多。

②自行车在19世纪中后期传入中国,20世纪初在城市普及, 以后成为主要的代步工具;以至有“自行车王国”之称。

③改革开放以来,随着经济发展和人民生活水平提高, 成为又一重要交通工具,

行业发展迅速, 成为新的代步工具。

(2)机械牵引的交通工具

①轮船:在 推动下,1865年中国建成自行设计的第一艘轮船;1872年, 是近代中国最早的航运企业。

②铁路:19世纪末20世纪初,随着 的开展,中国铁路建设较快发展;新中国成立后,铁路、公路交通进入新时期, 通车是我国铁路建设史上具有里程碑意义的事件。

③城市交通:1906年天津建成 交通系统; 年上海开始有公共汽车运行;

年北京地铁运营,结束了中国没有城市地铁的历史;2003年,世界上第一条商业化

列车专线运营。

(3)民航:20世纪 年代开始起步;30年代中期形成覆盖大半个中国的航空网;

后,所有省份实现了飞机的运营。

2.现代(1949年后)交通工具发展的特点:发展快,多层次,范围广,不平衡

具有多层次性原因:

【合作探究】1、近代交通工具的更新体现了哪些特点?

2、近代交通业发展的原因?

二、通信工具的变迁

1.邮政事业的发展

(1)1866年, 开始试办邮政,1896年改为正式办 理,通信范围囊括了全国各主要商埠口岸和中心城市。

(2)辛亥革命后,大清邮政改称 , 进一步扩展。

2.电信事业的发展

(1)电报

①1877年,福建巡抚丁日昌在 架设电报线,成为中国人 的开端。

② 年,中国出现了无线电报, 年,中国开设了国际无线电报业务。

(2)电话

① 年,电话传入中国。

② ,电话线路与电话营业局所陆续增加。

③1949年11月,中华人民共和国邮电部成立,开创了 和 合一的新时代。

④20世纪80年代之后,通信技术发展迅速,至 ,中国电话用户总数已居世界第一位。

【合作探究】 近代以来交通和通讯工具的发展,对人们的社会生活有什么样的影响?

(1)积极:促进了人员、商品的流通与 的传递,加速了 的进程,改变了人们的 和思想方式,推动了经济和社会的发展。

(2)负面影响:

【问题思考】

1.19世纪末列强在中国修筑铁路产生了哪些客观的进步作用?

(1)是工业革命的必然要求,推动了中国经济的近代化。

(2)促使清朝官员改变观念,认识到修路的急迫性,客观上加快了中国铁路建设的步伐。

2.近代中国邮电通讯的发展具有怎样的特点?产生了哪些影响?

(1)特点:受到列强的控制和影响,不能独立发展;地区发展不平衡,大城市发展快,农村发展落后;其发展过程就是近代中国逐步收回邮政主权的过程。

(2)影响:邮电通讯方式的改变,一定程度上改变了人们的思想观念,增强了中国与世界的联系,促进了中国经济和社会的发展。

【资料补充】

1.中国内河航运权被西方列强所控制

清季道光十五年,英国以轮船查甸号航抵我国,此为轮船出现于我国海面之始。外轮侵入,旧有帆船,相形见绌,运费不及其廉,航行不及其速,我国航运,已难竞存。复因鸦片战败,缔结《南京条约》,五口通商,航行无阻;继以《天津条约》、《烟台条约》,增加口岸,嗣后改《长江通商章程》;未几,再行追加条款,更制定《内河行轮章程》。外轮遂在我国内河,畅行无阻。各国视为利薮,竞辟航路,设立轮船公司。──蔡增基《十年来的中国航运》,中国文化建设协会编《十 年之中国》,中国文化建设协会1937年版

2、新中国在铁路建设上取得很大成就

从1952年建成其第一条铁路──成渝铁路──算起,到1957年第一个五年建设计划完成为止,新中国先后建成干支线6 100千米,新增的营业里程占全部营业里程的18%以上。新建的宝成、兰新两大干线以及黎湛、蓝烟、鹰厦、萧穿等线加强了西北、西南与全国的联系,改变了一些海防重镇和海运港口不能以铁路与内地沟通的状况;新建的集二铁路和湘桂铁路来睦段,为加强中蒙、中越之间的国际往来创造了有利条件。──《中国铁道的发展历程》,《中国铁道年鉴》(1995

3.近代通讯设施的传入

窃泰西各国,越重洋数万里来至中土,恃其轮船、铁路之利,不啻出入户庭;至于遣将调兵,处分军事,虽悬隔山海,而如指掌,则尤以电报之枢也。中国驿递文报,羽檄交驰,人马俱敝,迟速之数,霄壤悬殊。 ──《光绪九年十一月二十八日两广总督张树声奏》,杨家骆主编:《洋务运动文献汇编》第6册,台北:世界书局

4、新中国成立后电讯事业飞速发展

2002年,中国电信业实现了向世界第一大网的跨越,电话用户总数跃居世界第一位,达4.21亿户;互联网上网人数跃居世界第二位,达5 000多万户。一个覆盖全国、连通世界、技术先进、业务多样化的现代通信网已基本形成;长途传输、本地交换、移动通信全部实现数字化,网络技术水平进入世界先进行列。固定电话普及率由1997年的7.04部/百人提高到17.5部/百人;移动电话普及率由1997年的1.07部/百人提高到16.2部/百人;已通电话的行政村比重达85.3%;与我国开通电信业务的国家和地区达到200多个

【知识体系】

【巩固练习】

1.假如你生活在1910年的福州,要到厦门去观光,为了方便和实惠,你选择的交通工具是

A.火车 B.飞机 C.轮船 D.自行车

2.下图是中国保存至今的最早的蒸汽机车“0”号机车,它在1882年开始运行。根据所学知识推断,这辆机车应该运行在

A.淞沪铁路 B.唐胥铁路

C.京张铁路 D.京汉铁路

3.随着汽车、火车、轮船在近代中国的出现,“乘客不分男

女座,可怜坐下挤非常”这样的竹枝词也开始流行起来,这反

映了 ( )

A.新式交通工具的出现冲击了传统的伦理道德

B.新式交通工具并没有改善人们的出行状况

C.人们对新式交通工具的赞同与认可 D.人们从没有停止过对交通工具改进的追求

4.诗句“从此千里争片刻,无须尺幅费笔砚。……枝枝节节环四海,地角天涯连一线”反映的是1881年底在津沪之间开通了 ( )

A.有线电报 B.无线电报 C.有线电话 D.无线电话

5.甲午战争期间,如果你是前线将领,有十万火急的军情要向朝廷报告,你当时会采用哪种方式?

A.通过驿站传递 B.通过轮船传递 C.通过有线电报传递 D.通过无线电报传递

6.截至2008年第三季度末,中国电话用户总数已超过5亿户,居世界第一位,其中固定电话用户和移动电话用户各占一半。这一现象直接说明 ( )

A.社会经济不断发展 B.通信技术发展迅速 C.当今中国人口众多 D.电话事业分属两家

7.中国近代上海轮船招商局的广告词:“发展中国航运,促进对外贸易。预定客货仓位,代客报关装货,代理水火保险,办理仓储堆栈,欢迎监督,接受批评”等。从材料中不能够获取的信息是 ( )

A.中国近代航运业已经出现 B.轮船招商局业务范围较大

C.列强垄断中国航运的局面彻底改变 D.中国近代航运业发展受西方影响

8.孙中山辞去临时大总统后,曾经计划利用外资60亿,十年内修筑20万里铁路,并说:“今日修筑铁路,实为目前唯一之急务,民国之生死存亡,系于此举。”这说明

A.西方国家乐于帮助中国修筑铁路 B.修筑铁路的重要性高于维护民国

C.中国的经济实力足以修筑大量铁路 D.修筑铁路是发展国民经济的重要措施

9.阅读下列材料:

材料一 “扒铁道,砍电杆,旋再毁坏大轮船。” ——义和团民众揭帖

材料二 1878年,英国一公司获得唐山煤矿开采权,报请修筑唐山至北塘之间的运煤铁路,遭到清政府多数官员的激烈反对。两年后,唐山至胥各庄的铁路以不用机车牵引为条件获准兴建。由于不允许用机车牵引,只好让骡马充当火车头,这就出现了“马拉火车”的天下奇闻。

材料三 1898年,袁世凯为慈禧贺寿进贡一辆奔驰牌轿车。不料,慈禧仅试坐一下便将其“打入冷宫”弃置不用了。原来,汽车解决不了“尊卑”问题,司机不但坐在慈禧的前面,而且还和她“平起平坐”,有伤“体制”,最终被闲置起来。

材料四 一些闭塞的经济地区因铁路而活跃,一些古老的城镇因铁路而面目一新……铁路在畅通经济、带动繁荣的同时还意味着信息的流通、知识的传播,意味着建立“铁路交通日常急需的各种生产过程”。所有这一切,无疑都有助于打破中国传统社会“自给自足的惰性”,推动中国的现代化的进程。 ——周积明《最初的纪元》

请回答:

(1)你如何理解材料一所反映的现象?

(2)根据材料二、三,谈谈你对清政府面对新式交通工具所表现出来的态度的看法。

(3)据材料四,归纳铁路的修建对推动中国的现代化进程有何积极影响。

1—5 6—8

第 三节 大众传播媒介的更新

【课标要求】

以我国近现代报刊、影视和互联网的逐渐普及为例,说明大众传媒的发展给人们生活方式带来的巨大变化。

【本节重点、难点】

重点:报刊、影视发展的状况。

难点:互联网的社会影响。

【课前导学】

一、大众报业的发展

1.历史渊源:中国是世界上最早 的国家之一,发行于公元887年的唐代《邸报》,是世界上现存最古老的报纸。

2.近代中国大众报业的兴起与发展

1)从19世纪40年代到90年代,在华 兴起了一股办报的热潮。拉开了中国

序幕。

2)从19世纪70年代起,中国人 自己创办近代报刊。1873年,在汉口出版的 《 》,开创了国人办报的 ; 运动中,办报成为 、

的重要手段。国人办报形成高潮,影响较大的有《 》、

《 》、《 》。

3)民国成立后, 性报刊更加活跃,并根据知识性与趣味性相结合的原则,实现了专门分工。

【问题思考】 大众报业出现原因?

(1)进入19世纪, 与 越来越不能满足时代的要求,社会呼唤着适合 需求的大众报纸的产生。

(2) 潮流的推动。

3.通俗性报刊特点

(1)采用 的语言,取材 ,运笔 ,满足了 消遣娱乐的需要。

(2)根据的 与 相结合的原则,按戏曲、电影、体育、生活、文艺、娱乐等类别实现了 ,读者可以依据自己的兴趣购买相应的报纸。

二、广播影视的普及

1.广播: (1)产生:20世纪20年代初。

(2)第一座广播台: 年1月23日,由 报商创办的 在上海正式开播。

(3)中国人自办的第一座广播电台:1926年6月1日, 正式开播。

(4)中国第一座私营广播电台:1927年3月, 开办。

(5)中国第一座全国性广播电台:1928年8月, 筹备的 在南京开播。

(6)新中国成立后建立起从中央到地方的各级广播电台。

2.电影

(1)发展

①第一次电影放映: 年8月,上海徐园“又一村”放映了 ,这是中国第一次电影放映。

② 是中国人第一次尝试自拍电影(1905年)

③民国时期,国产电影获得了快速发展。

20世纪二三十年代: 。

抗战结束后: 。

④新中国成立后,过分强调政治宣传,造成题材单一。

⑤改革开放后,激活了电影市场,增强了中国电影在世界上的影响力。

(2)发展特点:

电影在中国的放映经历了 的发展阶段。

3.电视: (1)问世:20世纪30年代

(2)发展过程:

①中国第一家电视台:1958年5月1日, 开始试播。

②1978年5月1日,北京电视台更名为 。

③到1978年,各省(自治区)、直辖市都有了自己的电视台。

④20世纪90年代中后期, 新格局逐渐形成。

⑤2008年6月9日, 通信卫星发射成功解决了农村群众看电视难的问题。

(3)现状(特点)

中国已经建成了从中央到地方、从对内到对外的多系列、多层次、多语种、多形态的广播电视传播网络,电视节目内容广泛、形式多样,民众的文化生活也更加丰富多彩。

三、互联网与民众生活的渐变

1.发展概况

当今社会正在经历着由 向 的巨变。

(1) 年,中国的第一条互联网专线正式开通。

(2) 2008年底,中国网民达到 人,普及率 其中 增速超过 。

2.应用:网上购物、网络办公、网络教学、电子信箱、电子报刊、网络游戏等

目前,互联网已分布于社会的各个领域,网络在人们日常生活中的应用日趋广泛。

3.影响:(1)互联网目前已分布于社会的各个领域;

(2)互联网在改变单调的政治生活的同时,也在构筑新型的 生活;

(3)网络在人们日常生活中的应用也日趋广泛;

(4)互联网正在改变人们的工作、学习、生活与交往方式,同时也催生着当代中国经济生活的

和 。

【问题思考】

1.认识互联网的优势缺陷,

(1)优势:①集报纸、广播、电视的优势于一体; ②费用低廉;

③可以高度互动,双向传受; ④可以更主动、更便捷和最大限度地获取信息。

(2)缺陷:①不法分子传播影响青少年的成长的不良信息; ②利用网络进行犯罪;

③青少年沉迷于网络游戏。

2.中国电视网络迅速普及的原因有哪些?

(1)社会经济发展,人民物质生活水平的提高。

(2)电视技术的进步,特别是卫星传送技术的应用,使电视的有效覆盖范围扩大到全国甚至全球。

(3)政府实行“村村通”工程,推进电视网络的普

3.如何认识互联网和其他大众传媒的关系?

(1)四大媒介都具有传播信息的功能,并且四大媒介共同向上发展。

(2)互联网的普及不但没有削弱其他媒介的地位,而且出现同时向上发展的趋势,实际上传统的媒介纷纷通过网络来获得读者和观众,许多有实力的传统媒介机构都建有自己的网站,争夺网络媒介的一席之地。

(3)各种媒介都具有自己独特的优势,互相不能完全取代。

【资料补充】

1、中国电影的萌芽

〔材料一〕徐园①初三夜仍设文虎②候教,西洋影戏,客串戏法。─《申报》1896年8月10日

〔材料二〕徐园七夕仍设文虎候教……园内陈设古玩、异果、奇花,兼叙清曲,是夜准放奇巧焰火,又一村③并演西洋影戏。──《申报》1896年8月14日

〔材料三〕第一是开眼界,可以当作游历,看看欧美各国的风土人情,即如那名山胜水、出奇的工程、著名的古迹、冷带热带、各种景致、各种情形,至于那开矿的、耕田的、作工的、卖艺的、赛马的、斗力的,种种事情,真如同身历其境,亲眼得见一样……所演的故事里头,有许多的道理,很可以劝善戒恶,叫人警醒……人得了闲,时常看看,岂不比听戏强的多么?中国戏小孩子们看了,坏处很多,好处极少,我也不必细说,明白点的人都知道。那淫荡不堪的戏,最容易引诱坏了青年的子弟,不用说了,就是那好戏,也不免夹杂着迷信邪说,……人能把爱看戏的心,移在看电影上,保管他有益处。

2.外国传教士在中国创办报纸

〔材料一〕既而渐入中华各省亦有立此报馆者,而尤以西人教会报为多,故前有耶稣教会派人查考中国各报始末,去年已经刊列,除京报外,自始至今①共有七十六种……十之六系教会报,有数月停止者,有数年停止者。──杨光辉等编《中国近代报刊发展概况》

〔材料二〕自林乐知②、李提摩太诸人创《万国公报》,属中土人士为译述,旬月一发刊,虽专为基督教家言,然亦锐意以开导民智为己任,破除文人之结习,于报界一新其面目。甲午以后,言维新变法者如狂,于是《时务报》、《湘学报》等……顾其时则无有党派,攘臂发抒,恶旧俗而维新之是求,如保中国不保大清,变君主以为民主之说,亦时有流露。

【巩固练习】

1.1897年,中国出现了两份白话报。1900年以后,白话报的数量开始急剧增加,到1911年间,共出版了一百多种。与这一现象无关的是 ( )

A.民族危机的困境 B.维新思想的启蒙作用C.文学革命的影响 D.民主革命思想的传播

2、1909年初,《大公报》上的一篇文章称“第一是开眼界,可以当作游历,看看欧美各国的风土人情……真如同身历其境,亲眼看见一样……时常看看,岂不比听戏强的多么?”使人们“开眼界”的是 A.电视 B.电影 C.报纸 D.广播

3.鸦片战争中,英国全权代表璞鼎查乘船从伦敦出发,途中还在孟买逗留了十天,到达澳门用了67天。而清政府派官员琦善与奕山从北京紧急南下,到达广州分别用时56天、57天。这说明

①中国在战争中实际上丧失了应有地利 ②英国官员在战争中运筹帷幄决胜千里 ③交通技术在近代战争中作用渐居首位 ④工业文明在近代战争中取得了优势地位

A.①②③ B.①④ C.①②④ D.②③④

4、2008年8月14日上午10点,待在家中的新加坡居民为及时掌握北京奥运会第一手资讯,并就某一项赛事发表自己的看法,最好选择哪一媒介 ( )

A.报纸 B.电视 C.广播 D.互联网

5右图是1907年秋瑾在上海创办的妇女杂志。该杂志设有论说、演坛、译编、传记、小说、文苑、新闻和调查等栏目。该杂志大量发行对人们的影响有 ( )

①开阔视野 ②关注国事 ③减少文盲 ④传播新知识

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

6、“消失的旧时光一九四三,在回忆的路上时间变的好慢,老街坊小弄堂,

是属于那年代白墙黑瓦的淡淡的忧伤……”以上是周杰伦的歌曲《上海1943》

中的一段歌词。下列情况在1943年的上海不可能出现的是

A.青年男女身着西服、婚纱在西式教堂中举行婚礼

B.恋爱中的青年男女把约会地点选在咖啡馆、西餐厅、电影院

C.工人上班有的坐公共汽车,有的骑自行车,如果去北平出差也可以选择乘坐飞机

D.许小姐爱好很多,如读书、阅读《申报》、看上海当地电视台播放的电视节目等

7、随着汽车、火车、轮船在近代中国的出现,"乘客不分男女座,可怜坐下挤非常"这样的竹枝词也开始流行起来,这反映了

A.新式交通工具的出现冲击了传统的伦理道德 B.新式交通工具并没有改善人们的出行状况

班 级__________ 姓 名__________ 成 绩 ________

C.人们对新式交通工具的赞同与认可 D.人们从没有停止过对交通工具改进的追求

8、《焦点访谈》《东方时空》《新闻调查》《同一首歌》是哪一传媒的名牌栏目

A.报刊 B.广播 C.电视 D.互联网

9、2009年7月中旬,在百度贴吧里,一个只有标题“贾君鹏,你妈妈喊你回家吃饭!”没有任何内容的空贴,在短短一天时间内迅速成为网络第一神帖,点击数百万次,回帖数十万条,引发了一场网友们纷纷参与的网络集体大狂欢。同时,与其意思相似的流行语开始大行其道。祖国60周年大庆,有网友就打出了“台湾,你妈喊你回家吃饭!”的口号,得到了普遍认同。 由此可见,网络传媒( )

①具有迅速传递信息的作用 ②具有很强的表现力和感染力

③改变了人们的生活方式 ④决定社会的舆论导向

A.①②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②

10、“盖天津(城)市发展之趋势,其初围绕旧城,继则沿河流,复次则沿铁道线,自有电气事业则沿电车道而发展。”这反映出近代天津城市化进程的显著特点是

A.以老城区为中心不断扩展 B.伴随交通方式的变化而发展

C.由城市周边的不断开发而发展 D.伴随工商业的发展而发展

11、阅读下列材料:

材料一:本地处海疆,操航业者甚火。通商以前,俱用沙舱,以其形似鲨鱼,故有此名。……由南载往花布之类,曰南货;由北载来豆饼之类,曰北货。当时,本邑富商,均以此而获利。道光中,行海运,岁漕百万,由沪至天氏亦借沙船,官商称便。自汽船盛行后,搭客运货,更为便利,而沙船之业遂衰,即海运亦归招商局承办。今之沙船,寥落如晨星矣。

──黄苇、夏林根编《近代上海地方志经济史料选辑》

材料二:“黄包车”之于上海或许有着特别的典型意义,他在黄浦江边无奈地转动了82年,如一位风霜尽染的老人,于1956年安然退进博物馆。

──摘自新华网

材料三:到20世纪80年代呼啦啦驶出的出租轿车,车轮声声,碾出了半个世纪来社会生活的沧桑变化。

(1)依据材料一,说出材料反映的生活景象是什么?

(2)结合所学知识,指出近代中国交通工具的发生变革的原因有哪些?

(3)从材料三出发,结合所学知识,分析新中国成立后,党和政府是如何改变交通落后状况的。

1—5 6—10

(1)主张:放足、剪辫、易服。目的:革除固有陋习;启发民众智慧;学习西方文明;推行变法新政。(答其中3点即可)

(2)基本趋势:由单一性到多样化;由封闭走向开放;由颜色单调到五彩缤纷。主要原因;改革开放的不断深化;社会生产力的迅速发展;物质生活水平的提高;思想观念的日益解放;审美水平的进一步提高。

(3)认识:社会习俗的变化与时代要求、政治革命和经济发展息息相关;社会习俗的变化是一个循序渐进的过程,不可能一蹴而就。(言之有理即可)

(1)义和团对铁路、电线、轮船的态度,是农民阶级反对帝国主义侵略的本能反映,具有朴素的爱国主义性质,但也说明了近代中国人民思想的愚昧落后。

(2)清政府对待新式交通工具的态度,纯粹是愚昧的表现。清政府的举动延缓了新式交通工具在中国的推广,不利于中国的近代化。

(3)有利于落后地区经济的发展;有利于知识的传播和信息的交流;有利于铁路交通相关部门的生产;有利于自然经济的进一步解体。

(1)汽船被广泛接受后,传统的沙船航运日渐衰败。

(2)西方列强侵略的客观影响;中国人向西方学习的活动中,自觉接受交通工具的革新。(3)国家投入巨额资金大规模兴建铁路、公路;改革机车、铁路技术;发展民航运输等。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航