第12课 辽宋夏金元的文化课件-2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12课 辽宋夏金元的文化课件-2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(36张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-04 07:16:29 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第12课 辽宋夏金元的文化

目 录

一、儒学的复兴 二、文学艺术

三、科技 四、少数民族文字

【课程标准】

认识辽宋夏金元时期在文化方面的新变化。

应运而生

蔚然大宗

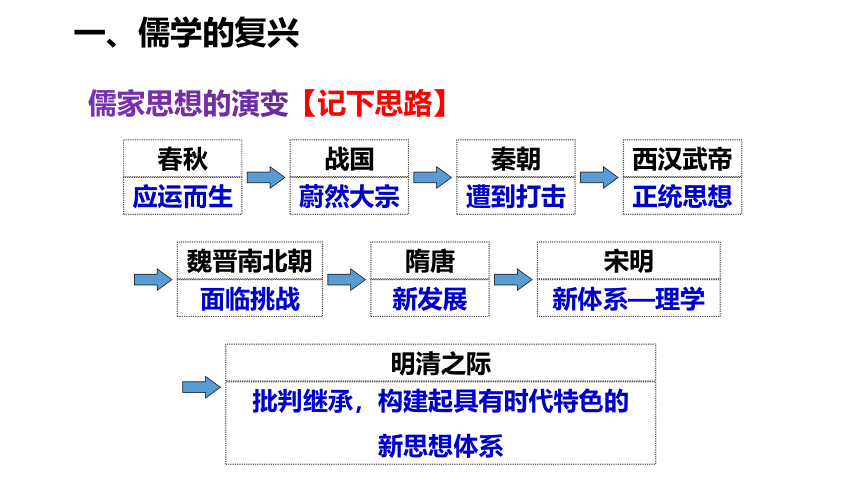

一、儒学的复兴

春秋

儒家思想的演变【记下思路】

魏晋南北朝

正统思想

遭到打击

西汉武帝

秦朝

战国

宋明

面临挑战

隋唐

新发展

明清之际

新体系—理学

批判继承,构建起具有时代特色的

新思想体系

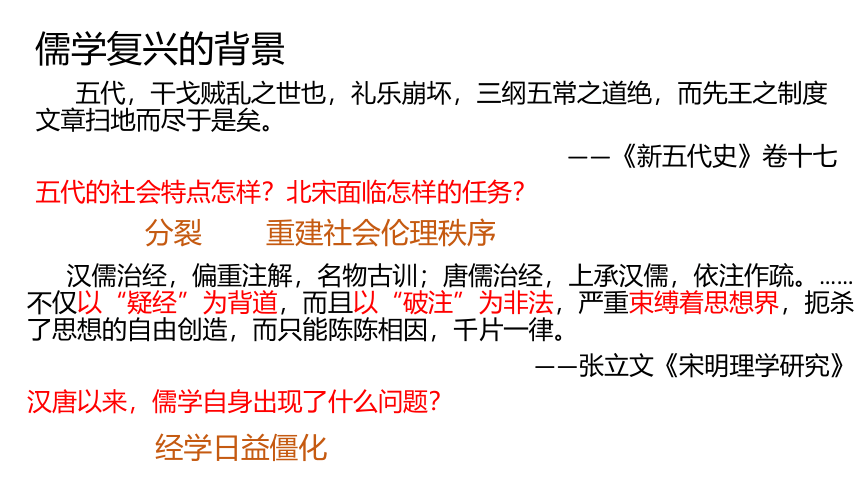

五代,干戈贼乱之世也,礼乐崩坏,三纲五常之道绝,而先王之制度文章扫地而尽于是矣。

——《新五代史》卷十七

五代的社会特点怎样?北宋面临怎样的任务?

儒学复兴的背景

分裂 重建社会伦理秩序

汉儒治经,偏重注解,名物古训;唐儒治经,上承汉儒,依注作疏。……不仅以“疑经”为背道,而且以“破注”为非法,严重束缚着思想界,扼杀了思想的自由创造,而只能陈陈相因,千片一律。

——张立文《宋明理学研究》

汉唐以来,儒学自身出现了什么问题?

经学日益僵化

1、儒学日益僵化

2、佛、道两教的冲击

3、社会现实的需要

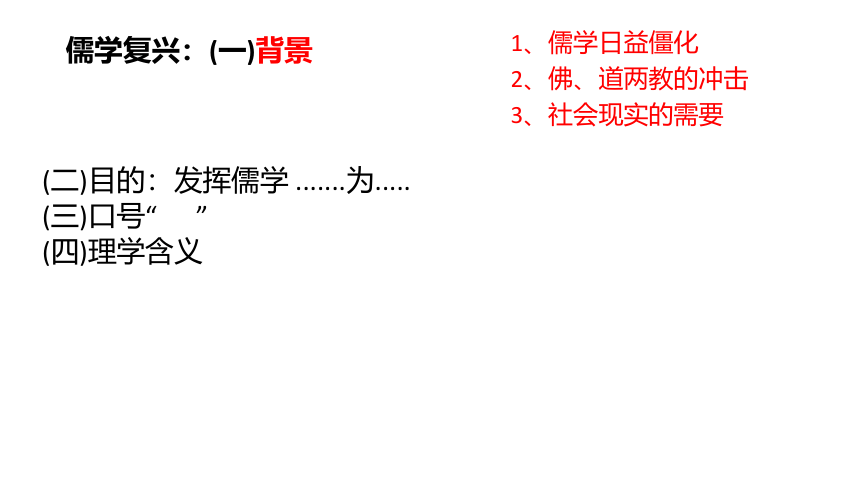

儒学复兴:(一)背景

(二)目的:发挥儒学 .......为.....

(三)口号“ ”

(四)理学含义

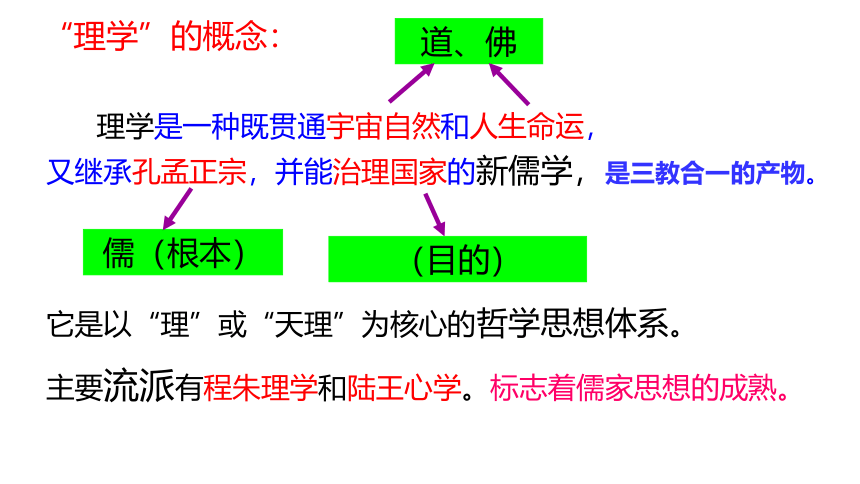

“理学”的概念:

理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学,是三教合一的产物。

它是以“理”或“天理”为核心的哲学思想体系。

主要流派有程朱理学和陆王心学。标志着儒家思想的成熟。

道、佛

儒(根本)

(目的)

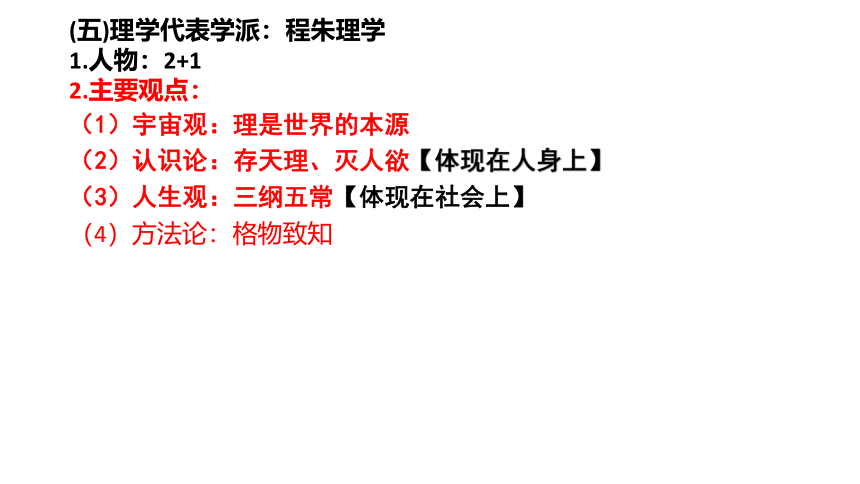

(五)理学代表学派:程朱理学

1.人物:2+1

2.主要观点:

(1)宇宙观:理是世界的本源

(2)认识论:存天理、灭人欲【体现在人身上】

(3)人生观:三纲五常【体现在社会上】

(4)方法论:格物致知

(1)宇宙观

材料一 未有天地之先,毕竟是先有此理。有理而后有气,虽是一时都有,毕竟以理为主,天下未有无理之气,亦未有无气之理。宇宙之间,一理而已,

——《朱子语类》

从材料一来看,朱熹认为理和气的先后关系是怎样的?世界的本源又是什么?

理先于气,“理”是世界的本源;

2.认识论:“存天理,灭人欲”。即通过道德修养克服过度的欲望,最终实现对“天理”的充分体验,从而达到“圣人”的精神境界

朱熹:“饮食,天理也;山珍海味,人欲也。夫妻,天理也;三妻四妾,人欲也。”

材料三 宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,……其张之为三纲,其纪之为五常。

——《朱文公文集》

天理即“三纲五常”,就是儒家的道德伦理和等级秩序

(3)人生观

格,推究;致,求得。探究事物原理,从而获得知识。

(4)方法论:主张要通过“格物致知”的方

法,把握“理”。

3思想特点:儒学进一步思辨化;更加强调以伦理道德为核心;更多地吸收了佛道思想(3点)+1(体现客观唯心主义)【理是客观物质世界的本原】

4.朱熹:(1)合编为“四书”(2)理学的集大成者,地位仅次于孔孟。

5.程朱理学的地位:从南宋后期起,程朱理学受到官方尊崇,在历史上产生了深远影响。

6.对程朱理学的认识:是一把双刃剑,应做到“批判、继承,取其精华、去其糟粕”。

想一想,

程朱理学为什么能被统治者重用?

理指自然界的普遍法则,又指人类社会的等级秩序,和社会道德规范,天理即是“三纲五常”,他们的道德标准强化了封建秩序,利于维护封建统治。

商业和城市日趋繁荣,市民队伍壮大,词更适应市井生活的需要

(2)派别:豪放派、婉约派

(3)代表人物:

苏轼、辛弃疾 柳永、李清照

1、文学——宋词(“长短句”)

(1)社会背景:

二、文学艺术

念奴娇 赤壁怀古

大江东去,浪淘尽、千古风流人物。故垒西边,人道是、三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间、强虏灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

豪放派:苏轼

婉约派:李清照

声声慢

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急。雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积,憔悴损,而今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个、愁字了得。

①散曲:是一种比词更灵活、更通俗的长短句配乐诗歌体裁,更加适合市井演唱的需要。

②杂剧:将成套的散曲连缀在一起歌唱,辅以音乐、舞蹈、表演、道白,安排不同的角色,来表达一个完整的故事情节,就形成了杂剧。元杂剧标志着我国古代戏曲艺术的成熟,代表作家有关汉卿、王实甫等。

(3)话本:宋元时期,城市中说书演出非常盛行。说书底本称为话本,实际上就是早期的白话小说。

(2)元曲

北宋王希孟《千里江山图》(局部)

南宋马远《梅石溪凫图》

2.艺术

(1)书法:宋元书法名家辈出,与唐朝相比更加追求个性,不拘法度。

(2)绘画:以山水画最为突出。不强调写实,而注重意境和笔墨情趣。

宋徽宗,赵佶,在中国画史上,是位杰出的画家。书法“瘦金体”,影响颇大。他的艺术成就最高的是花鸟画。

指南针

印刷术

雕版印刷已经相当普及,北宋工匠毕昇发明了活字印刷术。

火药

火药大量制造并用于军事,由燃烧型火器逐步发展为爆炸型火器。

用人工磁化的方法造出了指南针,并且广泛应用于航海。

1、三大发明

“火药、罗盘针、印刷术—这是预兆资产阶级社会到来的三项伟大的发明。”

——马克思

推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

推动了欧洲火药武器的发展,改变人类作战方式,冷兵器时代进入热兵器时代;加速欧洲封建社会衰落。

促进了远洋航行,迎来了地理大发现的时代。

三、科技

北宋科学家沈括

成就

地位

《梦溪笔谈》

《梦溪笔谈》一部涉及古代中国自然科学、工艺技术及社会历史现象的综合性笔记体著作。该书在国际亦受重视,英国科学史家李约瑟评价为“中国科学史上的里程碑”。

2、著名科学家

元朝郭守敬

成就

地位

发明简仪等多种天文观测仪器,主持全国范围的天文测量,编定《授时历》,指导农业生产。

郭守敬天文实测数据在当时世界上大为领先,比西方早采用了300多年。

2、著名科学家

宋代科技繁荣兴盛的主要原因?

从科技发展中说明我国古代科技发展受哪些因素的影响?

—— 潜伟、吕科伟《宋代科技政策的计量研究》

1125前后:两宋交替

成果

政策

思考研究:

政策保障

政治环境

成吉思汗统一草原前夕,命人使用畏兀儿文字拼写蒙古语,形成畏兀体蒙古文。

忽必烈即位后,委派藏传佛教高僧八思巴改制藏文字母,创造出一套拼音符号,

这是汉语拼音化的最早尝试。

四、少数民族文字

辽 钱币

课堂总结

课堂检测

1、在宋代,词人的创作不是专为抒发主体情志,而是去表现其精神产品的消费者的愿望和情绪;市民们在瓦舍中尽情地观赏百戏和娱乐,但这种文化消费是要付费的。这些现象说明了宋代( )

A.享乐主义观念成为潮流

B.文艺的商品化大众化趋势

C.士人阶层审美情趣提高

D.人文主义精神开始兴起

B

解析:材料无法体现享乐主义,故A项错误;根据材料中“词人的创作不是专为抒发主体情志,而是去表现其精神产品的消费者的愿望和情绪;市民们在瓦舍中尽情地观赏百戏和娱乐,但这种文化消费是要付费的”可知,文化朝着商品化方向发展,同时文化也出现大众化趋向,故B项正确;材料与士人阶层无关,故C项错误;人文主义精神在题干材料中没有体现,故D项错误。

2、朱熹认为:“天下之物,则必各有所以然之故,与其所当然之则,所谓理也。”据此可知,他认为( )

A.“理”是世界的根本原则

B.人与自然应和谐相处

C.应当与民休息、无为而治

D.“天理”在自己心中

A

解析:据材料“天下之物,则必各有所以然……所谓理也”说明朱熹认为“理”是世界的本原,故选A项;人与自然和谐相处是道家思想,排除B项;无为而治是道家思想,排除C项;理在心中是陆王心学的认识论,属于主观唯心主义,而朱熹认识论属于客观唯心主义,方法论是格物致知,强调的是外界,故排除D项。

3、宋之前,“刘向传列女,取行事可为鉴戒,不存一操。范氏宗之,亦采才行高秀者,非独贵节烈也”。宋之后所旌表者,则大多为节妇烈女们守节殉夫的惨烈了。促成这一变化的原因是( )

A.理学成为社会主流思想

B.男尊女卑观念开始形成

C.君主专制统治日益加强

D.战乱与社会动荡的加剧

A

解析:理学提倡“存天理,灭人欲”,注重做人的节操和品德,推崇女性的做人标准“三从四德”,因此“宋之后所旌表者,则大多为节妇烈女们守节殉夫的惨烈了”,说明宋朝之后理学成为社会主流思想,故答案为A项。B项中的“开始”说法错误,排除;这一变化与君主专制关系不大,排除C项;这一变化与战乱和社会动荡无关,排除D项。

4、宋代理学是以儒家思想为基础,吸收佛教和道教思想形成的新儒学。认为“理”是宇宙万物的本原,普遍倡导“存理去欲”的修养论,把“天理”与“人欲”对立起来。其出发点是( )

A.适应商品经济的发展

B.培养经世致用的人才

C.为封建等级制度辩护

D.修身养性以提高素养

C

解析:宋代理学吸收佛道思想,把宇宙本原和儒家伦理等同,将“天理”和“人欲”对立的出发点是为封建等级制度辩护, C项符合题意;强调封建伦理(“天理”)至上,压制正常“人欲”不能适应商品经济的发展,与经世致用的学习方法不符,也不仅仅是为了修身养性提高个人素养,A、B、D三项不符合题意。

5、朱熹认为“君权”是符合“天理”的,君主应循天之理,按天理的原则治理国家,要完全摒弃一切私意,转为天下之大公。朱熹在此强调的是( )

A.“君权神授”,肯定君主意志是天理

B.“君为臣纲”,规范君臣之秩序

C.“天人感应”,君主承天意教化民众

D.“服从天道”,君主应存理灭欲

D

解析:由材料信息“君主应循天之理,按天理的原则治理国家,要完全摒弃一切私意,转为天下之大公”可知,朱熹强调君主要“服从天道”“存天理,灭人欲”,故D项正确;材料信息未体现出君主权力的来源即“君权神授”的问题;也没有体现君臣之间的关系是如何的;材料强调君主的行为规范问题,而不是君主对民众的教化,与“天人感应”无关,故A、B、C三项错误。

第12课 辽宋夏金元的文化

目 录

一、儒学的复兴 二、文学艺术

三、科技 四、少数民族文字

【课程标准】

认识辽宋夏金元时期在文化方面的新变化。

应运而生

蔚然大宗

一、儒学的复兴

春秋

儒家思想的演变【记下思路】

魏晋南北朝

正统思想

遭到打击

西汉武帝

秦朝

战国

宋明

面临挑战

隋唐

新发展

明清之际

新体系—理学

批判继承,构建起具有时代特色的

新思想体系

五代,干戈贼乱之世也,礼乐崩坏,三纲五常之道绝,而先王之制度文章扫地而尽于是矣。

——《新五代史》卷十七

五代的社会特点怎样?北宋面临怎样的任务?

儒学复兴的背景

分裂 重建社会伦理秩序

汉儒治经,偏重注解,名物古训;唐儒治经,上承汉儒,依注作疏。……不仅以“疑经”为背道,而且以“破注”为非法,严重束缚着思想界,扼杀了思想的自由创造,而只能陈陈相因,千片一律。

——张立文《宋明理学研究》

汉唐以来,儒学自身出现了什么问题?

经学日益僵化

1、儒学日益僵化

2、佛、道两教的冲击

3、社会现实的需要

儒学复兴:(一)背景

(二)目的:发挥儒学 .......为.....

(三)口号“ ”

(四)理学含义

“理学”的概念:

理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学,是三教合一的产物。

它是以“理”或“天理”为核心的哲学思想体系。

主要流派有程朱理学和陆王心学。标志着儒家思想的成熟。

道、佛

儒(根本)

(目的)

(五)理学代表学派:程朱理学

1.人物:2+1

2.主要观点:

(1)宇宙观:理是世界的本源

(2)认识论:存天理、灭人欲【体现在人身上】

(3)人生观:三纲五常【体现在社会上】

(4)方法论:格物致知

(1)宇宙观

材料一 未有天地之先,毕竟是先有此理。有理而后有气,虽是一时都有,毕竟以理为主,天下未有无理之气,亦未有无气之理。宇宙之间,一理而已,

——《朱子语类》

从材料一来看,朱熹认为理和气的先后关系是怎样的?世界的本源又是什么?

理先于气,“理”是世界的本源;

2.认识论:“存天理,灭人欲”。即通过道德修养克服过度的欲望,最终实现对“天理”的充分体验,从而达到“圣人”的精神境界

朱熹:“饮食,天理也;山珍海味,人欲也。夫妻,天理也;三妻四妾,人欲也。”

材料三 宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,……其张之为三纲,其纪之为五常。

——《朱文公文集》

天理即“三纲五常”,就是儒家的道德伦理和等级秩序

(3)人生观

格,推究;致,求得。探究事物原理,从而获得知识。

(4)方法论:主张要通过“格物致知”的方

法,把握“理”。

3思想特点:儒学进一步思辨化;更加强调以伦理道德为核心;更多地吸收了佛道思想(3点)+1(体现客观唯心主义)【理是客观物质世界的本原】

4.朱熹:(1)合编为“四书”(2)理学的集大成者,地位仅次于孔孟。

5.程朱理学的地位:从南宋后期起,程朱理学受到官方尊崇,在历史上产生了深远影响。

6.对程朱理学的认识:是一把双刃剑,应做到“批判、继承,取其精华、去其糟粕”。

想一想,

程朱理学为什么能被统治者重用?

理指自然界的普遍法则,又指人类社会的等级秩序,和社会道德规范,天理即是“三纲五常”,他们的道德标准强化了封建秩序,利于维护封建统治。

商业和城市日趋繁荣,市民队伍壮大,词更适应市井生活的需要

(2)派别:豪放派、婉约派

(3)代表人物:

苏轼、辛弃疾 柳永、李清照

1、文学——宋词(“长短句”)

(1)社会背景:

二、文学艺术

念奴娇 赤壁怀古

大江东去,浪淘尽、千古风流人物。故垒西边,人道是、三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间、强虏灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

豪放派:苏轼

婉约派:李清照

声声慢

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急。雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积,憔悴损,而今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个、愁字了得。

①散曲:是一种比词更灵活、更通俗的长短句配乐诗歌体裁,更加适合市井演唱的需要。

②杂剧:将成套的散曲连缀在一起歌唱,辅以音乐、舞蹈、表演、道白,安排不同的角色,来表达一个完整的故事情节,就形成了杂剧。元杂剧标志着我国古代戏曲艺术的成熟,代表作家有关汉卿、王实甫等。

(3)话本:宋元时期,城市中说书演出非常盛行。说书底本称为话本,实际上就是早期的白话小说。

(2)元曲

北宋王希孟《千里江山图》(局部)

南宋马远《梅石溪凫图》

2.艺术

(1)书法:宋元书法名家辈出,与唐朝相比更加追求个性,不拘法度。

(2)绘画:以山水画最为突出。不强调写实,而注重意境和笔墨情趣。

宋徽宗,赵佶,在中国画史上,是位杰出的画家。书法“瘦金体”,影响颇大。他的艺术成就最高的是花鸟画。

指南针

印刷术

雕版印刷已经相当普及,北宋工匠毕昇发明了活字印刷术。

火药

火药大量制造并用于军事,由燃烧型火器逐步发展为爆炸型火器。

用人工磁化的方法造出了指南针,并且广泛应用于航海。

1、三大发明

“火药、罗盘针、印刷术—这是预兆资产阶级社会到来的三项伟大的发明。”

——马克思

推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

推动了欧洲火药武器的发展,改变人类作战方式,冷兵器时代进入热兵器时代;加速欧洲封建社会衰落。

促进了远洋航行,迎来了地理大发现的时代。

三、科技

北宋科学家沈括

成就

地位

《梦溪笔谈》

《梦溪笔谈》一部涉及古代中国自然科学、工艺技术及社会历史现象的综合性笔记体著作。该书在国际亦受重视,英国科学史家李约瑟评价为“中国科学史上的里程碑”。

2、著名科学家

元朝郭守敬

成就

地位

发明简仪等多种天文观测仪器,主持全国范围的天文测量,编定《授时历》,指导农业生产。

郭守敬天文实测数据在当时世界上大为领先,比西方早采用了300多年。

2、著名科学家

宋代科技繁荣兴盛的主要原因?

从科技发展中说明我国古代科技发展受哪些因素的影响?

—— 潜伟、吕科伟《宋代科技政策的计量研究》

1125前后:两宋交替

成果

政策

思考研究:

政策保障

政治环境

成吉思汗统一草原前夕,命人使用畏兀儿文字拼写蒙古语,形成畏兀体蒙古文。

忽必烈即位后,委派藏传佛教高僧八思巴改制藏文字母,创造出一套拼音符号,

这是汉语拼音化的最早尝试。

四、少数民族文字

辽 钱币

课堂总结

课堂检测

1、在宋代,词人的创作不是专为抒发主体情志,而是去表现其精神产品的消费者的愿望和情绪;市民们在瓦舍中尽情地观赏百戏和娱乐,但这种文化消费是要付费的。这些现象说明了宋代( )

A.享乐主义观念成为潮流

B.文艺的商品化大众化趋势

C.士人阶层审美情趣提高

D.人文主义精神开始兴起

B

解析:材料无法体现享乐主义,故A项错误;根据材料中“词人的创作不是专为抒发主体情志,而是去表现其精神产品的消费者的愿望和情绪;市民们在瓦舍中尽情地观赏百戏和娱乐,但这种文化消费是要付费的”可知,文化朝着商品化方向发展,同时文化也出现大众化趋向,故B项正确;材料与士人阶层无关,故C项错误;人文主义精神在题干材料中没有体现,故D项错误。

2、朱熹认为:“天下之物,则必各有所以然之故,与其所当然之则,所谓理也。”据此可知,他认为( )

A.“理”是世界的根本原则

B.人与自然应和谐相处

C.应当与民休息、无为而治

D.“天理”在自己心中

A

解析:据材料“天下之物,则必各有所以然……所谓理也”说明朱熹认为“理”是世界的本原,故选A项;人与自然和谐相处是道家思想,排除B项;无为而治是道家思想,排除C项;理在心中是陆王心学的认识论,属于主观唯心主义,而朱熹认识论属于客观唯心主义,方法论是格物致知,强调的是外界,故排除D项。

3、宋之前,“刘向传列女,取行事可为鉴戒,不存一操。范氏宗之,亦采才行高秀者,非独贵节烈也”。宋之后所旌表者,则大多为节妇烈女们守节殉夫的惨烈了。促成这一变化的原因是( )

A.理学成为社会主流思想

B.男尊女卑观念开始形成

C.君主专制统治日益加强

D.战乱与社会动荡的加剧

A

解析:理学提倡“存天理,灭人欲”,注重做人的节操和品德,推崇女性的做人标准“三从四德”,因此“宋之后所旌表者,则大多为节妇烈女们守节殉夫的惨烈了”,说明宋朝之后理学成为社会主流思想,故答案为A项。B项中的“开始”说法错误,排除;这一变化与君主专制关系不大,排除C项;这一变化与战乱和社会动荡无关,排除D项。

4、宋代理学是以儒家思想为基础,吸收佛教和道教思想形成的新儒学。认为“理”是宇宙万物的本原,普遍倡导“存理去欲”的修养论,把“天理”与“人欲”对立起来。其出发点是( )

A.适应商品经济的发展

B.培养经世致用的人才

C.为封建等级制度辩护

D.修身养性以提高素养

C

解析:宋代理学吸收佛道思想,把宇宙本原和儒家伦理等同,将“天理”和“人欲”对立的出发点是为封建等级制度辩护, C项符合题意;强调封建伦理(“天理”)至上,压制正常“人欲”不能适应商品经济的发展,与经世致用的学习方法不符,也不仅仅是为了修身养性提高个人素养,A、B、D三项不符合题意。

5、朱熹认为“君权”是符合“天理”的,君主应循天之理,按天理的原则治理国家,要完全摒弃一切私意,转为天下之大公。朱熹在此强调的是( )

A.“君权神授”,肯定君主意志是天理

B.“君为臣纲”,规范君臣之秩序

C.“天人感应”,君主承天意教化民众

D.“服从天道”,君主应存理灭欲

D

解析:由材料信息“君主应循天之理,按天理的原则治理国家,要完全摒弃一切私意,转为天下之大公”可知,朱熹强调君主要“服从天道”“存天理,灭人欲”,故D项正确;材料信息未体现出君主权力的来源即“君权神授”的问题;也没有体现君臣之间的关系是如何的;材料强调君主的行为规范问题,而不是君主对民众的教化,与“天人感应”无关,故A、B、C三项错误。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进